《史记》选读《敬鬼神而远之》(46张)

图片预览

文档简介

课件46张PPT。高山深谷,飞瀑幽兰。

在这里,伟岸与纤细,阳刚与阴柔,相得益彰,相映成趣。

幽兰独立深谷,顶着飞瀑赐予的珍珠,笑对乾坤。

哲思短章

独羡幽兰不似牡丹富丽华贵,不若水仙亭亭玉立,幽兰,灵动飘逸而不轻浮,以一种独有的姿态拥抱自己的一方天地。

独守这一方幽谷沐浴飞瀑,相伴碧潭,观猿攀,闻鸟啼。寂寞中得闲静,艰险中求乐趣,领略那云淡风轻的高雅气质和端庄秀丽中的一丝禅意。

当纷纷扰扰的尘世掀动生活的虚华,当此起彼伏的喧嚣毫无遮栏地湮没现代人脆弱的记忆,当日益膨胀的物欲充斥心灵,当越来越多的灵魂游离于精神家园之外,幽兰以一种纤尘不染的平和来面对这一切。她带着一种超然的灵动与飘逸,任何尘嚣的污浊都无法沾染到她。也许,只有这深深的幽谷才能与之匹配,也只有这青青幽谷才是她最佳的归宿。

没有对纷乱尘寰的一丝艳羡,对她而言,争名逐利、尔虞我诈都淡如风月,譬如一位侠客,经过无数的刀光剑影后,有的只是珍爱自我,笑傲人生。的确,名利是生不俱来,死难同去,何苦为之而身心疲惫甚至伤痕累累,头破血流。

喜看飞瀑倒挂,乐见云彩飞霞,鸟声啁啾,天籁乐耳怡心,晚风拂面,醒神省情。傍碧潭,安禅坐定,对玉蜍,清辉如银,心如止水。伫立潭畔,享受这亘古如一的宁静与惬意,携一片冰心,悠然见“晚云都变露,新月初学扇”,感叹于“隙中驹,石中火,梦中身”,陶然娴静,身心如此贴近自然,心不寂寞,欣喜不已于养育了幽兰丰柔雅淡的不变情怀。

一丝尚古的幽情最易在此时袅袅生起,积聚心头,挥之不去,向往着高深的禅机,聪慧、睿智、达观,积淀着厚重的底蕴。

没有世俗的喧嚣,只有性灵的飞舞,融入飞瀑,融入碧潭,融入幽谷,幻化成天地间一缕芳魂。然后,我看见一条澄澈碧亮的血脉延伸着,延伸着……

我多想,自始至终地做一个完完整整的、淡然泰然的自我,向往空灵,渴望自然,面对幽兰,欣羡不已,面对幽兰,我心如水,我心如兰……,

修身名句预习作业

答案 (1)xiá (2)liáo (3)sù

1.2.

答案 (1)表敬副词,冒昧 (2)致力于 (3)不易,困难,引申为努力 (4)yù,参与 (5)狎,亲昵而不庄重;侮,轻慢 (6)疑惑之心 (7)肆,杀人后陈尸示众;诸,之于 (8)奥,室内西南角,最为幽静,是尊者休息的地方。古代认为那里有神,为一室之主。灶,灶神 (9)严肃认真 (10)担心,忧虑

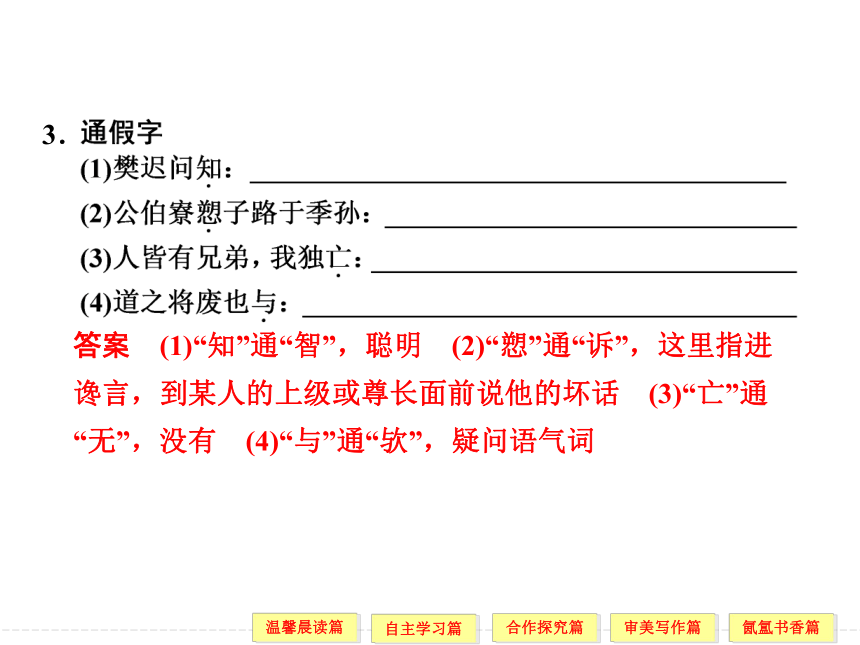

答案 (1)“知”通“智”,聪明 (2)“愬”通“诉”,这里指进谗言,到某人的上级或尊长面前说他的坏话 (3)“亡”通“无”,没有 (4)“与”通“欤”,疑问语气词

3.

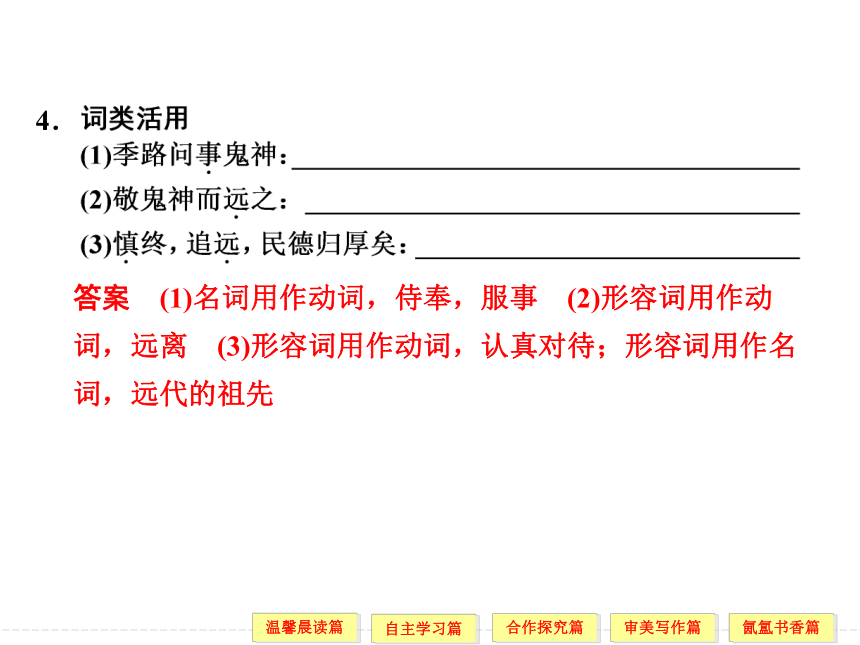

答案 (1)名词用作动词,侍奉,服事 (2)形容词用作动词,远离 (3)形容词用作动词,认真对待;形容词用作名词,远代的祖先

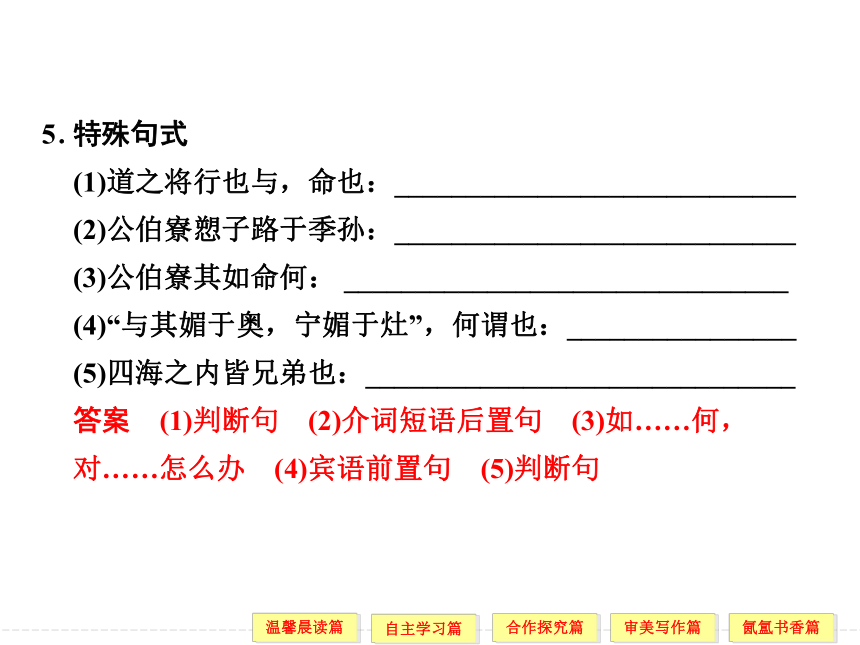

4.特殊句式

(1)道之将行也与,命也:____________________________

(2)公伯寮愬子路于季孙:____________________________

(3)公伯寮其如命何: _______________________________

(4)“与其媚于奥,宁媚于灶”,何谓也:________________

(5)四海之内皆兄弟也:______________________________

答案 (1)判断句 (2)介词短语后置句 (3)如……何,对……怎么办 (4)宾语前置句 (5)判断句

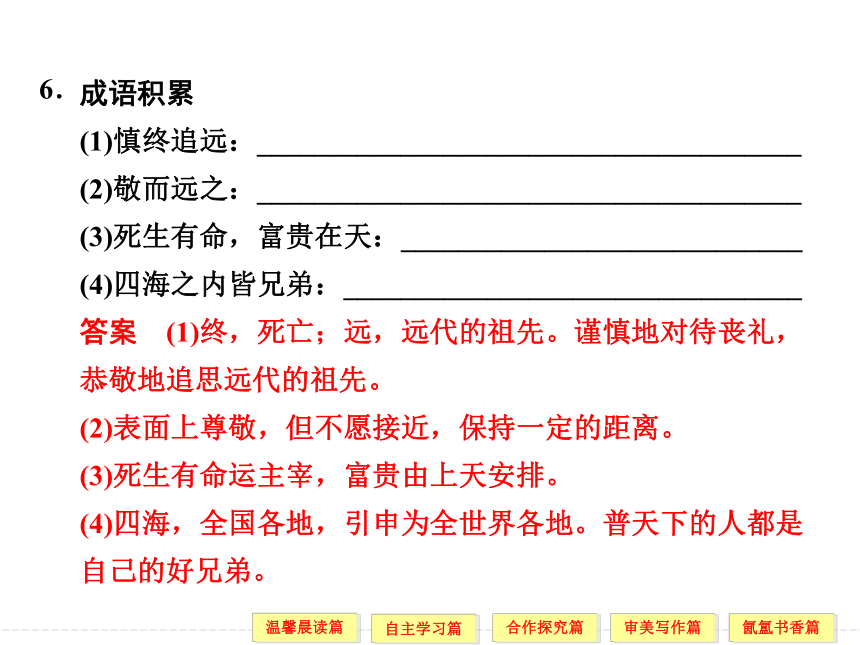

5.成语积累

(1)慎终追远:______________________________________

(2)敬而远之:______________________________________

(3)死生有命,富贵在天:____________________________

(4)四海之内皆兄弟:________________________________

答案 (1)终,死亡;远,远代的祖先。谨慎地对待丧礼,恭敬地追思远代的祖先。

(2)表面上尊敬,但不愿接近,保持一定的距离。

(3)死生有命运主宰,富贵由上天安排。

(4)四海,全国各地,引申为全世界各地。普天下的人都是自己的好兄弟。6.名句积累

(1)君子有三畏:________,________,____________。

(2)君子敬而无失,与人恭而有礼,__________________。

答案 (1)畏天命 畏大人 畏圣人之言 (2)四海之内皆兄弟也

7. 《论语》里说的天,有时指上帝、天神,如“死生有命,富贵在天”;有时指自然界,如“夫子之不可及也,犹天之不可阶而升也”(19.25章)。说说课文所涉及的“天”主要指哪一种意义。

提示 《论语》中提到的“天”有多次,包含三个意义。一是指自然之“天”,如“天何言哉!四时行焉,百物生焉,天何言哉?”(7.19);二是指义理之“天”,文中出现仅一次:“获罪于天,无所祷也。”(3.13);三是主宰或命运之“天”(即课文中指的上帝、天神),出现得较多。

但是,孔子讲“上帝、命运”之“天”的背景一是发誓:

重点突破“予所否者,天厌之!天厌之!”(6.28)二是处于困境或险境时的自慰鼓劲:“天之将丧斯文也,后死者不得与于斯文也;天之未丧斯文也,匡人其如予何?”(9.5)三是发怒时的指责或自我表白:“吾谁欺,欺天乎!”(9.12指责子路)“知我者,其天乎!”(14.35)

孔子怀疑鬼神存在,“不语怪、力、乱、神”(7.21);“祭如在,祭神如神在”(3.12);孔子病危,拒绝子路祈祷(7.35);楚昭王病重,拒绝祭神,孔子赞他“知大道”(《左传·哀公六年》)。

课文中“天”的含义:5.13中“夫子之言性与天道”(自然之天);16.8中“畏天命”(自然之天);3.13中“获罪于天”(义理之天);12.5中“富贵在天”(上帝、天神,主宰命运之天)。

天人之辨是中国古代哲学争论的一个重要问题。荀子主张明于天人之分(fèn),董仲舒则主张天人感应。你认为孔子在这个问题上的观点是怎样的?

提示 荀子对“天”(自然)的认识具有朴素的唯物主义思想,他认为“天”的运行有它自己的规律,不受世人影响。一个国君应该引导百姓顺应、认识、掌握、利用“天”的规律,“制天命而用之”,做好一切准备,应对“天”带来的灾异变化,才能使国富民强。反之,则使国家灭亡,百姓遭殃。

董仲舒生活的年代,正值汉武帝“独尊儒术”,用儒家思想统一国人,因此,将儒家思想按统治者要求来解说,将“天”(自然)与“人”(人世、人君)对应,认为国君乃“天”之代表,大自然的一切显现都代表了“天”对人世的意志。此所谓“天人感应”,用此来作为封建统治者“合法”统治的理论,欺骗百姓。

孔子对“天”的认识,有三种意义(见上题),他既敬畏、顺应“天命”,而又不完全盲从、服从“天命”,比较实际,重视现实,重视国家百姓。

孔子“敬鬼神而远之”,说明他的关注重点在哪里?这种观念对后世有什么影响?

提示 说明孔子关注的重点在现实,在国家民生,实现他的“礼”“德”“仁”的理想。这种观念影响后世的儒家和文人重视、关心现实、国家、百姓,例如中国古代诗人、诗歌,就是如此。也影响了后世文人少理想、幻想色彩,我国古代浪漫主义诗人不多,即使有,也很重视民生实际(如李白)。我国古代少神话传说,也与此有关。古代“小说”被认为是“街谈巷议”“道听途说”之类的东西,因此“小说”便成为“不登大雅之堂”的消遣性读物。清代袁枚的笔记小说集就取名《子不语》,是孔子所不说的东西(“子不语怪、力、乱、神”)。【命题规律】

本考点设题采用主观题形式,设置2~4道小题,以3道小题居多。对要求翻译的句子的选择,充分考虑下列因素:一是成为理解句子关键或难点的若干常用实词,以一词多义为主;二是句中有词类活用的现象;三是句式与现代汉语有异;四是句子的语气有特点;五是前后分句的层次关系要有恰当体现。

考点链接文言翻译【例题解析】

将下面文言文中画横线的句子,翻译成现代汉语。

御孙曰:“俭,德之共也;侈,恶之大也。共,同也,言有德者皆由俭来也。夫俭则寡欲:君子寡欲,则不役于物,可以直道而行;小人寡欲,则能谨身节用,远罪丰家。故曰:‘俭,德之共也。’侈则多欲,君子多欲则贪慕富贵,枉道速祸;小人多欲则多求妄用,败家丧身。是以居官必贿,居乡必盗。故曰:‘侈,恶之大也。’”(司马光《训俭示康》)

试解:____________________________________________

解析 本题的关键点除了几个常见实词外,还有一个特殊句式、两个活用词语。“不役于物”为被动句,应译为“不被物役”,“远”“丰”都为形容词活用为使动,“使……远离”“使……丰裕”。

答案 (因为如果)节俭就少贪欲:有地位的人(如果)少贪欲,就不受外物的牵累,可以走正直的路;没有地位的人(如果)少贪欲,就能约束自己,节约用度,避免犯罪,丰裕家室。所以说:“节俭(是各种好)品德之共(有特点)。”

点拨 实词翻译要准确。“准确”的第一层意思是选择恰到好处的词,比如把“则能谨身节用”的“谨”译为“谨慎”,应该不错,但还不是很恰当,它就不如“约束”更符合句意的“神”。“准确”的第二层意思是,如果直译较生硬,就可变通地用意译。如“远罪丰家”直译为“使犯罪远离自己,使家庭丰裕起来”,也没有什么不可,但不如把它译为“避免犯罪,丰裕家室”来得简洁顺畅。

【考点总结】

文言文翻译

文言文考查中文言语句翻译所占比重很大。如何读懂文言语句,翻译时要注意哪些问题,探讨这些问题有助于提高翻译水平。要想理解文言语句,就要留心句中关键词语、句式特征、上下文句意。翻译时要做到忠实原文、表述规范、流利畅达。具体方法有:1.对换,用现代汉语双

音词置换句中单音词,用本字置换通假字。2.保留,像朝代、年号、人名、地名、官职等专有名词可保留不译。3.删略,有些虚词可以不译,互文可以合并译出。4.添补,补出文中省略的词语。5.实在无法直译的句子可以灵活处置。6.按照现代汉语习惯调整文言特殊句式。

【命题规律】

近年来,句读题在高考试题中出现的比例增大。2007、2008两年分别有3个省市考了文言文断句,2009年则有4个省市考到,2010、2011年各有6个省市考到,今年又有4个省市考了。断句材料有的出自文言文阅读题,有的另选文段。

文言断句【例题解析】

用斜线(/)给下面文言文中画横线的句子断句。

试解:____________________________________________

解析 这段文字中的“也”“矣”是断句的一个重要线索,这两个字,常作句末语气词。

答案 夫赵之于齐楚/扞蔽也/犹齿之有唇也/唇亡则齿寒/今日亡赵/明日患及齐楚矣/且救赵/高义也/却秦师/显名也/不务为此而爱粟/为国计者过矣。

点拨 文言虚词断句的一般规律是:“曰”后往往加冒号;“盖”“夫”大多在句首;“于”“而”一般在中间;“耶”“乎”经常表疑问;“矣”“耳”后面加句号;“哉”字后面跟感叹号;“也”“者”表停顿,或句或逗看情况。

1.文本审美

孔子提出“敬鬼神而远之”,他强调“知生”与“事人”的世俗性的重要,把过于迷信鬼神的行为,看成是不理智的表现。这一思想对社会的发展具有重大意义。

2.写作迁移

【角度】 孔子创立的儒家德性哲学,既不仰仗于狂热宗教的感召力,也不求助于冷漠思辨的说服力,而是以一种纯朴的世俗性把血缘关系社会化的伦理精神、人文精神,呈现于世人面前。请以“伟大的孔子”为主题,写一段文字。

【示例】 在我看来,孔子是一个奇迹。

孔子是人的奇迹。一个肉体凡胎,竟然能够在境界上犹入圣域,在精神上近乎神灵,在心灵上包举宇宙,道通天地,德被万物,这是人的奇迹。想象一个人可以如此神明,我们陡然生出对人类的信心和敬意。人可以超越凡界,超越肉身,达于天地大化。孔子以他个人达成的境界,证明了人类超凡入圣的可能性。

孔子是一个民族的奇迹。

中华民族是一个没有全民宗教信仰的民族。这样的民族,一般而言,会有两个致命的问题。第一,民族的道德信仰缺乏彼岸世界的支撑,从而人间的道德缺少一个坚实的屏障;第二,民族的凝聚力缺少一个强大的核心,从而很可能分崩离析,四分五裂。但是,我们看到的情景却恰恰相反:道德上,我们中华民族在漫长的人类历史上,一直是文明礼仪之邦,并以此傲立世界民族之林,获得异邦的极大道德尊敬,甚至,对他们产生了巨大的文化感召力。

从民族凝聚力的角度说,如此幅员辽阔的中华民族,虽然在政治上数次分裂。但是,分久必合,“统一”永远是这个民族的“内在律令”。在地理物产千差万别,语言风俗各不相同的以千万平方公里计数的辽阔国土上,交通、通讯极其落后的古代,能保持这样一种巨大的向心力和凝聚力,实在是一个奇迹。

这种道德上和民族凝聚力上的奇迹的创造者,就是孔子,就是以孔子为代表的中国传统文化。所以,我在《孔子是怎样炼成的》一书的开头,就说到:“孔子,是道统的象征,是中华民族道德和信仰的核心。从住在京城里的皇帝、王公大臣、赶考而来的士子,到遥远的偏僻的边疆地区的无知小民,他们的心中都有一个孔子在,孔子是所有中国人的共同的心灵密码。”是的,正如孔子生前就有人预言的,“天将以夫子为木铎”,两千多年了,这木铎一直在召唤着我们,凝聚着我们,使我们成为中国人。不论在天涯海角,不论在何种陌生的国度,只要我们响应着夫子的木铎,我们就能在这木铎声中找到自己的同胞。

【漫漫古典情】云边雁断胡天月,陇上羊归塞草烟

?

苏武魂销汉使前,古祠高树两茫然。

云边雁断胡天月,陇上羊归塞草烟。

回日楼台非甲帐,去时冠剑是丁年。

茂陵不见封侯印,空向秋波哭逝川。

——温庭筠《苏武庙》

这是一首凭吊古人的诗。诗颂扬了富有民族气节、忠贞不屈、心向故国的苏武。晚唐国势衰颓,民族矛盾尖锐;表彰民族气节、歌颂忠贞不屈、心向祖国是时代的需要。温庭筠这首诗正是塑造了一位坚持民族气节的英雄形象。颈联的对仗颇为工巧,且用“逆挽法”,先说“回日”再说“去时”,灵活而不呆板,生动而不拘泥。

?

从内在的心灵独立这个意义上来讲,真正好的学习,是把一切学习用于自我,让学到的东西为我所用。这是中国文化要求的一种学习方式。

人如何达到这样一种一切为我所用的融合境界呢?

中国人的学习有两种方式,一种是“我注六经”,另外一种是“六经注我”。

前一种方式需要皓首穷经,等头发都读白了, 把所有的书读完了,才可以去给经典作注解。

而后一种方式是更高境界的学习。所谓“六经注我”,人生之道(2)

——于丹《论语》心得就是学习的目的是以经典所传达的精神来诠释自己的生命。

三十岁这个年纪,是一个建立心灵自信的年纪。这种自信不是与很多外在的事物形成对立,而是形成一种融合与相互提升。这就像泰山上的一副对联,叫做“海到尽头天做岸,山登绝顶我为峰”。这是中国人对于山川的一种感受,它讲的不是征服,而是山川对自我的提升。就像大海到了尽头,以苍天为岸,对自己是一种拓展;人登上山峦的顶峰,并不是说我把高山踩在脚下,而是说我站在山顶,高山提升了我的高度。

其实这就是“六经注我”的一种境界。孔子一直在教学生一种朴素的简约的生活方式,先把眼前的事情做好,很多东西不该操心的不去操心。

我们知道,“子不语怪、力、乱、神”(《论语·述而》)。孔子之所以不愿意提及神、鬼这些东西,其实也是他着眼于现实的表现。

比如子路问鬼神之事,孔子淡淡地对他说:“未能事人,焉能事鬼?”活人的事你还没弄明白,怎么先想着去侍奉死人?就是说,学习还是要先朴素一点,从眼前开始,别去考虑虚无玄远的东西。

子路不甘心,说:“敢问死。”死亡是怎么回事?

老师又淡淡地告诉他:“未知生,焉知死。”连生的道理还不明白,怎么能够懂得死?

孔子的这个态度对我们今天仍很有启发,在学习的时候,先要把我们生命中能够把握的东西尽可能掌握,先不要超越年龄去考虑那些遥不可及或者玄而又玄的东西。只有这样一点一点学起来,到了该立的年龄才真正可以立起来。

所以“三十而立”,我的理解并不是通过一个外在的社会坐标来衡量你是否已经成功,而是由内在的心灵标准衡定你的生命是否开始有了一种清明的内省,并且从容不迫,开始对你做的事情有了一种自信和坚定。

超乎功利去做一件内心真正认定的事情,这大概是“立”的一种见证。柳宗元笔下的蓑笠翁,在严冬时节“独钓寒江雪”,完全是为了垂钓而垂钓;晋代名士王徽之在雪夜乘小舟去访问朋友戴逵,到了朋友的门前不敲门就转身走了。为什么?他因为想念这个朋友,乘兴而来;到了朋友门前,兴尽而返。这就是“雪夜访戴”的故事。这些古人,都忠于自己的心灵,心灵的指向决定着行为的方向。

从三十到四十,人们就从“而立”之年步入了孔夫子所说的“不惑”之年。这应当是人生最好的一段时光。

但每个人到四十岁时都能做到不惑吗?在现代社会,四十岁上下的中年人,上有老下有小,工作上已经成为骨干,压力又非常大,在这样的环境中,怎样才能做到内心不惶惑呢?

关于“惑”这个概念,《论语》中有过多次阐述。人怎么样才能够真正做到内心不惶惑?这需要大智慧。

从而立到不惑,这是人生最好的光阴。一个人在三十岁以前是用加法生活的,就是不断地从这个世界上收集他所需要的东西,比如经验、财富、情感、名誉,等等。但是,物质的东西越多,人就越容易迷惑。

三十岁以后,就要开始学着用减法生活了,也就是要学会舍弃那些不是你心灵真正需要的东西。

我们的内心就像一栋新房子,人刚刚搬进去的时候,都想着要把所有的家具和装饰摆在里面,结果到最后发现这个家摆得像胡同一样,反而没有地方放自己了。这就被物质的东西奴役了。

而学做减法,就是把那些不想交的朋友舍掉了,不想做的事情拒绝了,不想挣的钱不要了。当敢于舍弃、知道如何舍弃的时候,人才真正接近不惑的状态。

那么什么叫做不惑?就是人能够自觉按照中庸的理念去思考、行事。即使外部世界给你许多不公正、打击、缺憾,你也能在一个坐标上迅速建立自己应有的位置。

“中庸”,是中国古代一个至高的行为标准,它是哲学上讲的那个最合适的“度”。但现在往往被大家理解为平庸和圆滑,认为中庸之道就是和稀泥。

其实,对于一种行事方法的判断,无所谓什么是正确的方法,只有什么是合适的方法,而合适往往不是走到极端的。“四书”里面有《中庸》这本书,《中庸》说:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。”就是说,中庸的理想状态,是一切处于和谐之中,这种和谐就是天地万物各安其位。

著名哲学家冯友兰先生有这样一句话,叫做“阐旧邦以辅新命,极高明而道中庸”。中庸之道其实是通往极高明境界的一种适当的方法。它的特点正如中国古人所说,是“绚烂之极而归于平淡”,在你二十岁、三十岁的时候,曾经风发扬厉过;走到不惑的时候,才表现为淡定而从容。而当走到这样一个阶段的时候,人的很多标准都会发生变化。那么,再过十年,等到五十岁的时候,又会发生新的变化。

孔子所说的知天命,是指的什么呢?是人们常说的“命中有时终须有,命中无时莫强求”吗?是一个人到了五十岁,就应该听天由命了吗?

要回答这个问题,首先要明白孔子所说的“知天命”究竟是什么意思。

孔子说“不怨天,不尤人,下学而上达。知我者其天乎?”(《论语·宪问》)黄侃对这段话的解释是:“下学,学人事;上达,达天命。我既学人事,人事有否有泰,故不尤人;上达天命,天命有穷有通,故我不怨天也。”可

见,“知天命”关键在于一个“知”字,要能够了解什么是自己的天命。当自己能够客观认识命运中的穷与通,人世间的好与坏,知道这一切都很自然,那么你就能理性把握,平静应对。

“不怨天,不尤人”,是我们今天经常说的话,但这样区区六个字容易做到吗?一个人不去抱怨,就意味着他硬生生地把很多可以宣泄出去的怨气、苛责都压在了自己的心里,不再向他人推卸的同时就意味着给自己少了很多开脱的理由。这多么难啊!

那么孔子为什么可以做到呢?就是因为在他自己看来,一个人内心的完善,合乎大道的追求,比你要求这个社会应该如何如何,要求别人应该怎样怎样,都要重要得多。

孔子说:“君子上达,小人下达。”(《论语·宪问》)小人才会在人际纠纷中不断地蜚短流长,而君子则更看重在自己的内心建立一种对大道的信仰和追求,这个大道就是孔子所说的天命。孔子说:“不知命,无以为君子也。不知礼,无以立也。不知言,无以知人也。”(《论语·尧曰》)

在这里,伟岸与纤细,阳刚与阴柔,相得益彰,相映成趣。

幽兰独立深谷,顶着飞瀑赐予的珍珠,笑对乾坤。

哲思短章

独羡幽兰不似牡丹富丽华贵,不若水仙亭亭玉立,幽兰,灵动飘逸而不轻浮,以一种独有的姿态拥抱自己的一方天地。

独守这一方幽谷沐浴飞瀑,相伴碧潭,观猿攀,闻鸟啼。寂寞中得闲静,艰险中求乐趣,领略那云淡风轻的高雅气质和端庄秀丽中的一丝禅意。

当纷纷扰扰的尘世掀动生活的虚华,当此起彼伏的喧嚣毫无遮栏地湮没现代人脆弱的记忆,当日益膨胀的物欲充斥心灵,当越来越多的灵魂游离于精神家园之外,幽兰以一种纤尘不染的平和来面对这一切。她带着一种超然的灵动与飘逸,任何尘嚣的污浊都无法沾染到她。也许,只有这深深的幽谷才能与之匹配,也只有这青青幽谷才是她最佳的归宿。

没有对纷乱尘寰的一丝艳羡,对她而言,争名逐利、尔虞我诈都淡如风月,譬如一位侠客,经过无数的刀光剑影后,有的只是珍爱自我,笑傲人生。的确,名利是生不俱来,死难同去,何苦为之而身心疲惫甚至伤痕累累,头破血流。

喜看飞瀑倒挂,乐见云彩飞霞,鸟声啁啾,天籁乐耳怡心,晚风拂面,醒神省情。傍碧潭,安禅坐定,对玉蜍,清辉如银,心如止水。伫立潭畔,享受这亘古如一的宁静与惬意,携一片冰心,悠然见“晚云都变露,新月初学扇”,感叹于“隙中驹,石中火,梦中身”,陶然娴静,身心如此贴近自然,心不寂寞,欣喜不已于养育了幽兰丰柔雅淡的不变情怀。

一丝尚古的幽情最易在此时袅袅生起,积聚心头,挥之不去,向往着高深的禅机,聪慧、睿智、达观,积淀着厚重的底蕴。

没有世俗的喧嚣,只有性灵的飞舞,融入飞瀑,融入碧潭,融入幽谷,幻化成天地间一缕芳魂。然后,我看见一条澄澈碧亮的血脉延伸着,延伸着……

我多想,自始至终地做一个完完整整的、淡然泰然的自我,向往空灵,渴望自然,面对幽兰,欣羡不已,面对幽兰,我心如水,我心如兰……,

修身名句预习作业

答案 (1)xiá (2)liáo (3)sù

1.2.

答案 (1)表敬副词,冒昧 (2)致力于 (3)不易,困难,引申为努力 (4)yù,参与 (5)狎,亲昵而不庄重;侮,轻慢 (6)疑惑之心 (7)肆,杀人后陈尸示众;诸,之于 (8)奥,室内西南角,最为幽静,是尊者休息的地方。古代认为那里有神,为一室之主。灶,灶神 (9)严肃认真 (10)担心,忧虑

答案 (1)“知”通“智”,聪明 (2)“愬”通“诉”,这里指进谗言,到某人的上级或尊长面前说他的坏话 (3)“亡”通“无”,没有 (4)“与”通“欤”,疑问语气词

3.

答案 (1)名词用作动词,侍奉,服事 (2)形容词用作动词,远离 (3)形容词用作动词,认真对待;形容词用作名词,远代的祖先

4.特殊句式

(1)道之将行也与,命也:____________________________

(2)公伯寮愬子路于季孙:____________________________

(3)公伯寮其如命何: _______________________________

(4)“与其媚于奥,宁媚于灶”,何谓也:________________

(5)四海之内皆兄弟也:______________________________

答案 (1)判断句 (2)介词短语后置句 (3)如……何,对……怎么办 (4)宾语前置句 (5)判断句

5.成语积累

(1)慎终追远:______________________________________

(2)敬而远之:______________________________________

(3)死生有命,富贵在天:____________________________

(4)四海之内皆兄弟:________________________________

答案 (1)终,死亡;远,远代的祖先。谨慎地对待丧礼,恭敬地追思远代的祖先。

(2)表面上尊敬,但不愿接近,保持一定的距离。

(3)死生有命运主宰,富贵由上天安排。

(4)四海,全国各地,引申为全世界各地。普天下的人都是自己的好兄弟。6.名句积累

(1)君子有三畏:________,________,____________。

(2)君子敬而无失,与人恭而有礼,__________________。

答案 (1)畏天命 畏大人 畏圣人之言 (2)四海之内皆兄弟也

7. 《论语》里说的天,有时指上帝、天神,如“死生有命,富贵在天”;有时指自然界,如“夫子之不可及也,犹天之不可阶而升也”(19.25章)。说说课文所涉及的“天”主要指哪一种意义。

提示 《论语》中提到的“天”有多次,包含三个意义。一是指自然之“天”,如“天何言哉!四时行焉,百物生焉,天何言哉?”(7.19);二是指义理之“天”,文中出现仅一次:“获罪于天,无所祷也。”(3.13);三是主宰或命运之“天”(即课文中指的上帝、天神),出现得较多。

但是,孔子讲“上帝、命运”之“天”的背景一是发誓:

重点突破“予所否者,天厌之!天厌之!”(6.28)二是处于困境或险境时的自慰鼓劲:“天之将丧斯文也,后死者不得与于斯文也;天之未丧斯文也,匡人其如予何?”(9.5)三是发怒时的指责或自我表白:“吾谁欺,欺天乎!”(9.12指责子路)“知我者,其天乎!”(14.35)

孔子怀疑鬼神存在,“不语怪、力、乱、神”(7.21);“祭如在,祭神如神在”(3.12);孔子病危,拒绝子路祈祷(7.35);楚昭王病重,拒绝祭神,孔子赞他“知大道”(《左传·哀公六年》)。

课文中“天”的含义:5.13中“夫子之言性与天道”(自然之天);16.8中“畏天命”(自然之天);3.13中“获罪于天”(义理之天);12.5中“富贵在天”(上帝、天神,主宰命运之天)。

天人之辨是中国古代哲学争论的一个重要问题。荀子主张明于天人之分(fèn),董仲舒则主张天人感应。你认为孔子在这个问题上的观点是怎样的?

提示 荀子对“天”(自然)的认识具有朴素的唯物主义思想,他认为“天”的运行有它自己的规律,不受世人影响。一个国君应该引导百姓顺应、认识、掌握、利用“天”的规律,“制天命而用之”,做好一切准备,应对“天”带来的灾异变化,才能使国富民强。反之,则使国家灭亡,百姓遭殃。

董仲舒生活的年代,正值汉武帝“独尊儒术”,用儒家思想统一国人,因此,将儒家思想按统治者要求来解说,将“天”(自然)与“人”(人世、人君)对应,认为国君乃“天”之代表,大自然的一切显现都代表了“天”对人世的意志。此所谓“天人感应”,用此来作为封建统治者“合法”统治的理论,欺骗百姓。

孔子对“天”的认识,有三种意义(见上题),他既敬畏、顺应“天命”,而又不完全盲从、服从“天命”,比较实际,重视现实,重视国家百姓。

孔子“敬鬼神而远之”,说明他的关注重点在哪里?这种观念对后世有什么影响?

提示 说明孔子关注的重点在现实,在国家民生,实现他的“礼”“德”“仁”的理想。这种观念影响后世的儒家和文人重视、关心现实、国家、百姓,例如中国古代诗人、诗歌,就是如此。也影响了后世文人少理想、幻想色彩,我国古代浪漫主义诗人不多,即使有,也很重视民生实际(如李白)。我国古代少神话传说,也与此有关。古代“小说”被认为是“街谈巷议”“道听途说”之类的东西,因此“小说”便成为“不登大雅之堂”的消遣性读物。清代袁枚的笔记小说集就取名《子不语》,是孔子所不说的东西(“子不语怪、力、乱、神”)。【命题规律】

本考点设题采用主观题形式,设置2~4道小题,以3道小题居多。对要求翻译的句子的选择,充分考虑下列因素:一是成为理解句子关键或难点的若干常用实词,以一词多义为主;二是句中有词类活用的现象;三是句式与现代汉语有异;四是句子的语气有特点;五是前后分句的层次关系要有恰当体现。

考点链接文言翻译【例题解析】

将下面文言文中画横线的句子,翻译成现代汉语。

御孙曰:“俭,德之共也;侈,恶之大也。共,同也,言有德者皆由俭来也。夫俭则寡欲:君子寡欲,则不役于物,可以直道而行;小人寡欲,则能谨身节用,远罪丰家。故曰:‘俭,德之共也。’侈则多欲,君子多欲则贪慕富贵,枉道速祸;小人多欲则多求妄用,败家丧身。是以居官必贿,居乡必盗。故曰:‘侈,恶之大也。’”(司马光《训俭示康》)

试解:____________________________________________

解析 本题的关键点除了几个常见实词外,还有一个特殊句式、两个活用词语。“不役于物”为被动句,应译为“不被物役”,“远”“丰”都为形容词活用为使动,“使……远离”“使……丰裕”。

答案 (因为如果)节俭就少贪欲:有地位的人(如果)少贪欲,就不受外物的牵累,可以走正直的路;没有地位的人(如果)少贪欲,就能约束自己,节约用度,避免犯罪,丰裕家室。所以说:“节俭(是各种好)品德之共(有特点)。”

点拨 实词翻译要准确。“准确”的第一层意思是选择恰到好处的词,比如把“则能谨身节用”的“谨”译为“谨慎”,应该不错,但还不是很恰当,它就不如“约束”更符合句意的“神”。“准确”的第二层意思是,如果直译较生硬,就可变通地用意译。如“远罪丰家”直译为“使犯罪远离自己,使家庭丰裕起来”,也没有什么不可,但不如把它译为“避免犯罪,丰裕家室”来得简洁顺畅。

【考点总结】

文言文翻译

文言文考查中文言语句翻译所占比重很大。如何读懂文言语句,翻译时要注意哪些问题,探讨这些问题有助于提高翻译水平。要想理解文言语句,就要留心句中关键词语、句式特征、上下文句意。翻译时要做到忠实原文、表述规范、流利畅达。具体方法有:1.对换,用现代汉语双

音词置换句中单音词,用本字置换通假字。2.保留,像朝代、年号、人名、地名、官职等专有名词可保留不译。3.删略,有些虚词可以不译,互文可以合并译出。4.添补,补出文中省略的词语。5.实在无法直译的句子可以灵活处置。6.按照现代汉语习惯调整文言特殊句式。

【命题规律】

近年来,句读题在高考试题中出现的比例增大。2007、2008两年分别有3个省市考了文言文断句,2009年则有4个省市考到,2010、2011年各有6个省市考到,今年又有4个省市考了。断句材料有的出自文言文阅读题,有的另选文段。

文言断句【例题解析】

用斜线(/)给下面文言文中画横线的句子断句。

试解:____________________________________________

解析 这段文字中的“也”“矣”是断句的一个重要线索,这两个字,常作句末语气词。

答案 夫赵之于齐楚/扞蔽也/犹齿之有唇也/唇亡则齿寒/今日亡赵/明日患及齐楚矣/且救赵/高义也/却秦师/显名也/不务为此而爱粟/为国计者过矣。

点拨 文言虚词断句的一般规律是:“曰”后往往加冒号;“盖”“夫”大多在句首;“于”“而”一般在中间;“耶”“乎”经常表疑问;“矣”“耳”后面加句号;“哉”字后面跟感叹号;“也”“者”表停顿,或句或逗看情况。

1.文本审美

孔子提出“敬鬼神而远之”,他强调“知生”与“事人”的世俗性的重要,把过于迷信鬼神的行为,看成是不理智的表现。这一思想对社会的发展具有重大意义。

2.写作迁移

【角度】 孔子创立的儒家德性哲学,既不仰仗于狂热宗教的感召力,也不求助于冷漠思辨的说服力,而是以一种纯朴的世俗性把血缘关系社会化的伦理精神、人文精神,呈现于世人面前。请以“伟大的孔子”为主题,写一段文字。

【示例】 在我看来,孔子是一个奇迹。

孔子是人的奇迹。一个肉体凡胎,竟然能够在境界上犹入圣域,在精神上近乎神灵,在心灵上包举宇宙,道通天地,德被万物,这是人的奇迹。想象一个人可以如此神明,我们陡然生出对人类的信心和敬意。人可以超越凡界,超越肉身,达于天地大化。孔子以他个人达成的境界,证明了人类超凡入圣的可能性。

孔子是一个民族的奇迹。

中华民族是一个没有全民宗教信仰的民族。这样的民族,一般而言,会有两个致命的问题。第一,民族的道德信仰缺乏彼岸世界的支撑,从而人间的道德缺少一个坚实的屏障;第二,民族的凝聚力缺少一个强大的核心,从而很可能分崩离析,四分五裂。但是,我们看到的情景却恰恰相反:道德上,我们中华民族在漫长的人类历史上,一直是文明礼仪之邦,并以此傲立世界民族之林,获得异邦的极大道德尊敬,甚至,对他们产生了巨大的文化感召力。

从民族凝聚力的角度说,如此幅员辽阔的中华民族,虽然在政治上数次分裂。但是,分久必合,“统一”永远是这个民族的“内在律令”。在地理物产千差万别,语言风俗各不相同的以千万平方公里计数的辽阔国土上,交通、通讯极其落后的古代,能保持这样一种巨大的向心力和凝聚力,实在是一个奇迹。

这种道德上和民族凝聚力上的奇迹的创造者,就是孔子,就是以孔子为代表的中国传统文化。所以,我在《孔子是怎样炼成的》一书的开头,就说到:“孔子,是道统的象征,是中华民族道德和信仰的核心。从住在京城里的皇帝、王公大臣、赶考而来的士子,到遥远的偏僻的边疆地区的无知小民,他们的心中都有一个孔子在,孔子是所有中国人的共同的心灵密码。”是的,正如孔子生前就有人预言的,“天将以夫子为木铎”,两千多年了,这木铎一直在召唤着我们,凝聚着我们,使我们成为中国人。不论在天涯海角,不论在何种陌生的国度,只要我们响应着夫子的木铎,我们就能在这木铎声中找到自己的同胞。

【漫漫古典情】云边雁断胡天月,陇上羊归塞草烟

?

苏武魂销汉使前,古祠高树两茫然。

云边雁断胡天月,陇上羊归塞草烟。

回日楼台非甲帐,去时冠剑是丁年。

茂陵不见封侯印,空向秋波哭逝川。

——温庭筠《苏武庙》

这是一首凭吊古人的诗。诗颂扬了富有民族气节、忠贞不屈、心向故国的苏武。晚唐国势衰颓,民族矛盾尖锐;表彰民族气节、歌颂忠贞不屈、心向祖国是时代的需要。温庭筠这首诗正是塑造了一位坚持民族气节的英雄形象。颈联的对仗颇为工巧,且用“逆挽法”,先说“回日”再说“去时”,灵活而不呆板,生动而不拘泥。

?

从内在的心灵独立这个意义上来讲,真正好的学习,是把一切学习用于自我,让学到的东西为我所用。这是中国文化要求的一种学习方式。

人如何达到这样一种一切为我所用的融合境界呢?

中国人的学习有两种方式,一种是“我注六经”,另外一种是“六经注我”。

前一种方式需要皓首穷经,等头发都读白了, 把所有的书读完了,才可以去给经典作注解。

而后一种方式是更高境界的学习。所谓“六经注我”,人生之道(2)

——于丹《论语》心得就是学习的目的是以经典所传达的精神来诠释自己的生命。

三十岁这个年纪,是一个建立心灵自信的年纪。这种自信不是与很多外在的事物形成对立,而是形成一种融合与相互提升。这就像泰山上的一副对联,叫做“海到尽头天做岸,山登绝顶我为峰”。这是中国人对于山川的一种感受,它讲的不是征服,而是山川对自我的提升。就像大海到了尽头,以苍天为岸,对自己是一种拓展;人登上山峦的顶峰,并不是说我把高山踩在脚下,而是说我站在山顶,高山提升了我的高度。

其实这就是“六经注我”的一种境界。孔子一直在教学生一种朴素的简约的生活方式,先把眼前的事情做好,很多东西不该操心的不去操心。

我们知道,“子不语怪、力、乱、神”(《论语·述而》)。孔子之所以不愿意提及神、鬼这些东西,其实也是他着眼于现实的表现。

比如子路问鬼神之事,孔子淡淡地对他说:“未能事人,焉能事鬼?”活人的事你还没弄明白,怎么先想着去侍奉死人?就是说,学习还是要先朴素一点,从眼前开始,别去考虑虚无玄远的东西。

子路不甘心,说:“敢问死。”死亡是怎么回事?

老师又淡淡地告诉他:“未知生,焉知死。”连生的道理还不明白,怎么能够懂得死?

孔子的这个态度对我们今天仍很有启发,在学习的时候,先要把我们生命中能够把握的东西尽可能掌握,先不要超越年龄去考虑那些遥不可及或者玄而又玄的东西。只有这样一点一点学起来,到了该立的年龄才真正可以立起来。

所以“三十而立”,我的理解并不是通过一个外在的社会坐标来衡量你是否已经成功,而是由内在的心灵标准衡定你的生命是否开始有了一种清明的内省,并且从容不迫,开始对你做的事情有了一种自信和坚定。

超乎功利去做一件内心真正认定的事情,这大概是“立”的一种见证。柳宗元笔下的蓑笠翁,在严冬时节“独钓寒江雪”,完全是为了垂钓而垂钓;晋代名士王徽之在雪夜乘小舟去访问朋友戴逵,到了朋友的门前不敲门就转身走了。为什么?他因为想念这个朋友,乘兴而来;到了朋友门前,兴尽而返。这就是“雪夜访戴”的故事。这些古人,都忠于自己的心灵,心灵的指向决定着行为的方向。

从三十到四十,人们就从“而立”之年步入了孔夫子所说的“不惑”之年。这应当是人生最好的一段时光。

但每个人到四十岁时都能做到不惑吗?在现代社会,四十岁上下的中年人,上有老下有小,工作上已经成为骨干,压力又非常大,在这样的环境中,怎样才能做到内心不惶惑呢?

关于“惑”这个概念,《论语》中有过多次阐述。人怎么样才能够真正做到内心不惶惑?这需要大智慧。

从而立到不惑,这是人生最好的光阴。一个人在三十岁以前是用加法生活的,就是不断地从这个世界上收集他所需要的东西,比如经验、财富、情感、名誉,等等。但是,物质的东西越多,人就越容易迷惑。

三十岁以后,就要开始学着用减法生活了,也就是要学会舍弃那些不是你心灵真正需要的东西。

我们的内心就像一栋新房子,人刚刚搬进去的时候,都想着要把所有的家具和装饰摆在里面,结果到最后发现这个家摆得像胡同一样,反而没有地方放自己了。这就被物质的东西奴役了。

而学做减法,就是把那些不想交的朋友舍掉了,不想做的事情拒绝了,不想挣的钱不要了。当敢于舍弃、知道如何舍弃的时候,人才真正接近不惑的状态。

那么什么叫做不惑?就是人能够自觉按照中庸的理念去思考、行事。即使外部世界给你许多不公正、打击、缺憾,你也能在一个坐标上迅速建立自己应有的位置。

“中庸”,是中国古代一个至高的行为标准,它是哲学上讲的那个最合适的“度”。但现在往往被大家理解为平庸和圆滑,认为中庸之道就是和稀泥。

其实,对于一种行事方法的判断,无所谓什么是正确的方法,只有什么是合适的方法,而合适往往不是走到极端的。“四书”里面有《中庸》这本书,《中庸》说:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。”就是说,中庸的理想状态,是一切处于和谐之中,这种和谐就是天地万物各安其位。

著名哲学家冯友兰先生有这样一句话,叫做“阐旧邦以辅新命,极高明而道中庸”。中庸之道其实是通往极高明境界的一种适当的方法。它的特点正如中国古人所说,是“绚烂之极而归于平淡”,在你二十岁、三十岁的时候,曾经风发扬厉过;走到不惑的时候,才表现为淡定而从容。而当走到这样一个阶段的时候,人的很多标准都会发生变化。那么,再过十年,等到五十岁的时候,又会发生新的变化。

孔子所说的知天命,是指的什么呢?是人们常说的“命中有时终须有,命中无时莫强求”吗?是一个人到了五十岁,就应该听天由命了吗?

要回答这个问题,首先要明白孔子所说的“知天命”究竟是什么意思。

孔子说“不怨天,不尤人,下学而上达。知我者其天乎?”(《论语·宪问》)黄侃对这段话的解释是:“下学,学人事;上达,达天命。我既学人事,人事有否有泰,故不尤人;上达天命,天命有穷有通,故我不怨天也。”可

见,“知天命”关键在于一个“知”字,要能够了解什么是自己的天命。当自己能够客观认识命运中的穷与通,人世间的好与坏,知道这一切都很自然,那么你就能理性把握,平静应对。

“不怨天,不尤人”,是我们今天经常说的话,但这样区区六个字容易做到吗?一个人不去抱怨,就意味着他硬生生地把很多可以宣泄出去的怨气、苛责都压在了自己的心里,不再向他人推卸的同时就意味着给自己少了很多开脱的理由。这多么难啊!

那么孔子为什么可以做到呢?就是因为在他自己看来,一个人内心的完善,合乎大道的追求,比你要求这个社会应该如何如何,要求别人应该怎样怎样,都要重要得多。

孔子说:“君子上达,小人下达。”(《论语·宪问》)小人才会在人际纠纷中不断地蜚短流长,而君子则更看重在自己的内心建立一种对大道的信仰和追求,这个大道就是孔子所说的天命。孔子说:“不知命,无以为君子也。不知礼,无以立也。不知言,无以知人也。”(《论语·尧曰》)