《史记》选读《克己复礼》(50张)

图片预览

文档简介

课件50张PPT。“天空的幸福,是穿一身蓝;森林的幸福,是披一身绿;阳光的幸福,如钻石般耀眼;落日的幸福,是留下最后的美丽;我的幸福,是和友人一起去采撷每一份友情,每一丝快乐,每一片希望,每一线阳光……”哲思短章

采撷幸福这是我日记本上的一段话。每天翻开日记本,看见它,心情总会变得很蓝,很透明,冲走了沉淀在心底的失落和烦忧,那是一种幸福的感觉。

时光匆匆,流年似水,不知不觉中我长大了,童年的记忆是一片片叶子,从童年的大树上悄然飘落,便再也无法重新回到树上,只是那片片叶子依然翠得耀眼。还记得,那个蹦蹦跳跳的小女孩总爱张开好奇的眸子仰望蔚蓝的晴空,想融入那片蓝;总爱和小伙伴们钻在“小房子”里,看调皮的雨滴在微风中嬉戏。那时的天很蓝,那时的草很青,那时的我真的很幸福。

现在,我依然爱蓝蓝的天,爱蓝天下美好的一切,却鲜有时间和精力细细欣赏,偶尔抬头望望,觉得有种陌生的亲切,仿佛生活里少了许多情趣,平添了几许忧烦和困惑。

岁月也让我明白了许多以前不曾明白的东西:人生本来就是充满荆棘和坎坷的,在这漫漫长途,要给自己信心,给自己希望,给自己拚搏的勇气,给自己点一盏灯,再去寻找属于自己的幸福。

幸福是什么?在我眼里,幸福不是一叠厚厚的钞票,一件华丽无比的衣裳;也不是遮掩痛苦的工具,贪图片刻欢娱的美酒。幸福,应该是一个人真真切切的感受。在你颓丧无助时,路人的一个微笑,一句问候都会带给你幸福;幸福是你口渴难耐时一捧甘甜的泉水;幸福是你筋疲力尽时一张松软的大床;幸福是你孤寂时一封远方的素笺;幸福是你噩梦后看到的一张慈祥的笑脸。成功是幸福,失败也是幸福,那是一种酸楚的甜密。在任何时候你都要有勇气对自己说:我不怕失败,因为我的目标在前方,因为我有再爬起来的勇气,因为失败是一种幸福!

依然是一片澄澈的晴空,丝丝阳光温暖如昔。眼前的一切都是那样美好,其实世界究竟怎样,答案就在你眼里,就在你心中。

采撷幸福,给自己一份愉悦的心境;采撷幸福,离幸福近些吧。?君子以见善则迁,有过则改。(《周易·益·象辞下》)

赏读:君子看见好事马上跟过去学习,发现错误急速改正。

?君子以思患而豫防之。(《周易·既济·象辞下》)

赏读:君子思虑可能出现的祸患而预先加以防备。

?二人同心,其利断金。同心之言,其臭如兰。(《周易·系辞上传》)

赏读:两人同心协力,像刀那样锋利,可以切断金属;两人同心的言论,其气味就像兰草那样幽香。修身名句?易穷则变,变则通,通则久。(《周易·系辞下传》)

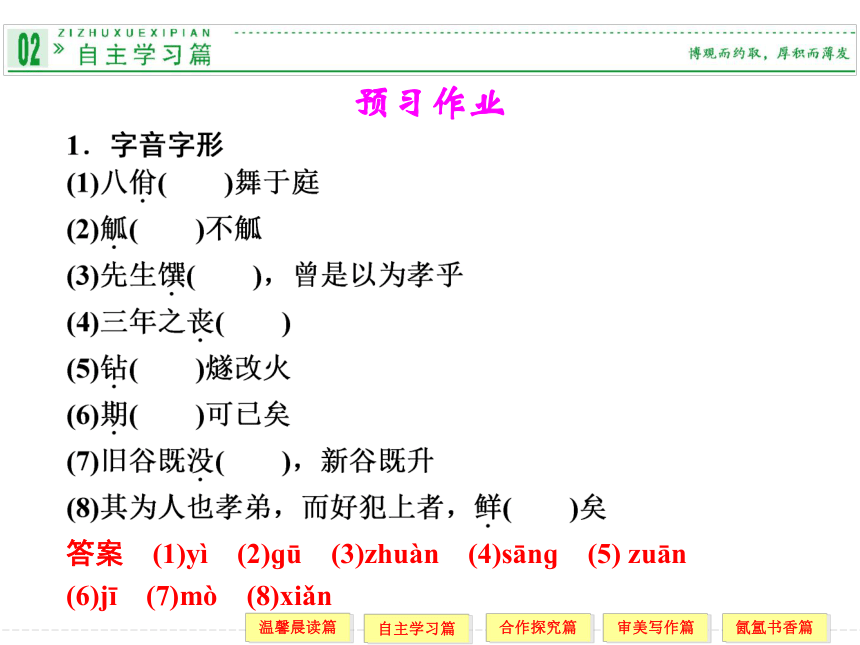

赏读:《易》这门学问,走到尽头就要变化,变化以后就能通达,通达以后便能使你的事业长久。答案 (1)yì (2)ɡū (3)zhuàn (4)sānɡ (5) zuān

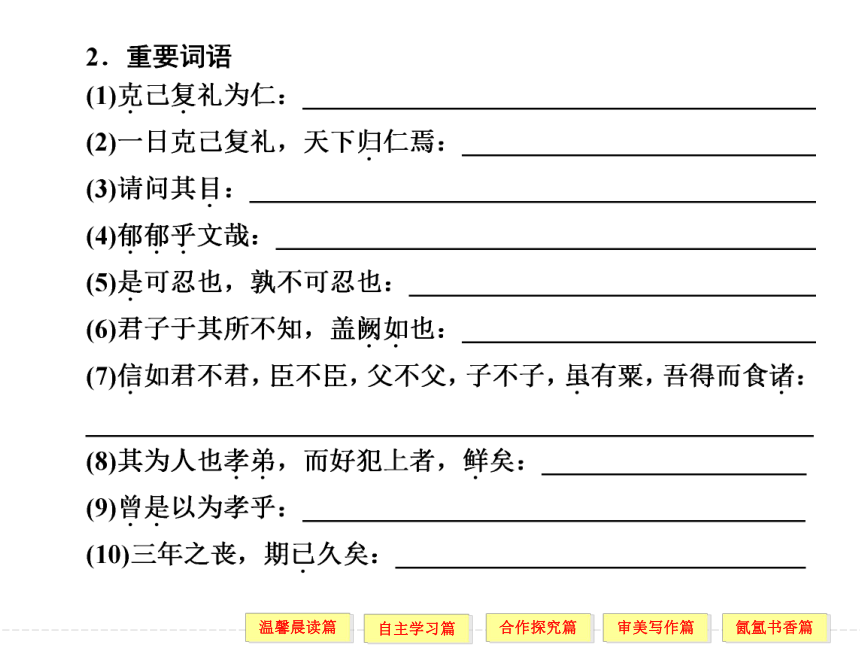

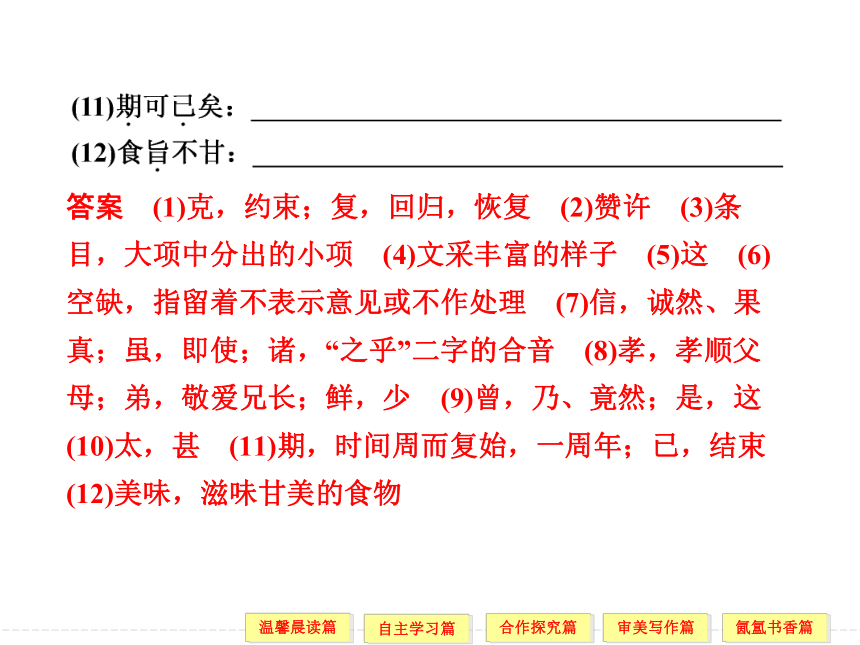

(6)jī (7)mò (8)xiǎn预习作业答案 (1)克,约束;复,回归,恢复 (2)赞许 (3)条目,大项中分出的小项 (4)文采丰富的样子 (5)这 (6)空缺,指留着不表示意见或不作处理 (7)信,诚然、果真;虽,即使;诸,“之乎”二字的合音 (8)孝,孝顺父母;弟,敬爱兄长;鲜,少 (9)曾,乃、竟然;是,这 (10)太,甚 (11)期,时间周而复始,一周年;已,结束 (12)美味,滋味甘美的食物答案 (1)“监”通“鉴”,借鉴 (2)“希”通“稀”,少

(3)“错”通“措”,放置答案 (1)连词,表示并列关系 (2)连词,表示顺承关系

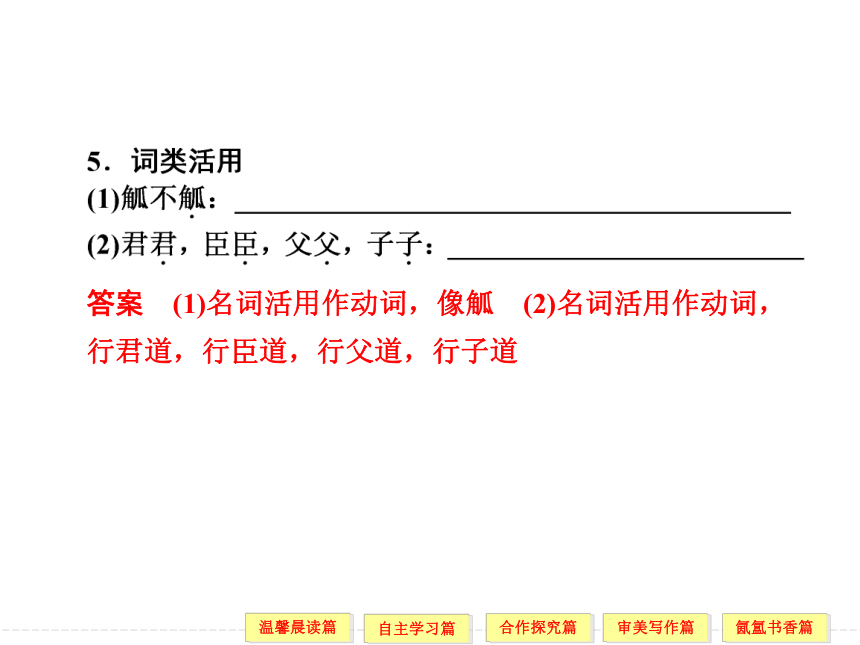

(3)连接修饰语和谓语中心语 (4)连词,表示转折关系 (5)连词,表示顺承关系 (6)连词,表示假设关系答案 (1)名词活用作动词,像觚 (2)名词活用作动词,行君道,行臣道,行父道,行子道答案 (1)主谓倒装 (2)主谓倒装 (3)宾语前置 (4)主谓倒装 (5)主谓倒装 (6)宾语前置 (7)介词宾语前置7.文化常识

(1)礼:___________________________________________

(2)仁:___________________________________________

(3)庶人:_________________________________________

(4)名:___________________________________________

(5)孝:___________________________________________

(6)弟:___________________________________________答案 (1)用以区别尊卑贵贱的社会制度及与之相适应的礼节仪式。(2)仁是孔子思想的核心,孔子在不同场合对仁作过不同解释。主要的解释有“克己复礼为仁”“爱人”“孝弟也者,其为仁之本与”。孔子主张以礼来规定仁,依礼而行就是仁的根本要求。(3)平民百姓。(4)名称,名义,名分,此处应指周代礼乐制度的名称。(5)孝敬父母。(6)“弟”通“悌”,敬爱兄长。8.成语积累

(1)克己复礼:______________________________________

(2)是可忍,孰不可忍:______________________________

(3)名正言顺:______________________________________

(4)犯上作乱:______________________________________

答案 (1)指约束自己,使每件事都归于“礼”。克,克制。(2)如果这个都可以容忍,还有什么不可容忍的呢?意思是绝不能容忍。(3)原指名分正当,说话合理。后多指做某事名义正当,道理也说得通。(4)封建统治者指人民的反抗、起义。9.名句积累

(1)非礼勿视,非礼勿听,____________,____________。

(2)名不正,则言不顺;____________,____________。

(3)八佾舞于庭,________,______________?

(4)君子务本,______________。

(5)人而不仁,如礼何?____________,________?

答案 (1)非礼勿言 非礼勿动 (2)言不顺 则事不成

(3)是可忍也 孰不可忍也 (4)本立而道生 (5)人而不仁 如乐何 在孔子看来,礼和仁是什么关系?试结合课文有关章节,谈谈你的理解。

提示 礼以仁为基础,以仁来维护。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。重点突破孔子认为“仁”的本质要通过“礼”的修养而达到理想的适当的外化;一个仁爱的人要根据礼的要求与外界协调。所以当颜回问孔子,仁爱的人具体应该怎样做的时候,孔子回答说:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

“礼乐”虽然重要,与“仁”相比,却是次要的,是附属于“仁”的。“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”可见“仁”的品质在孔子心目中有着至高无上的地位。 宋儒说克己复礼,就是“明天理,灭人欲”,“君君,臣臣”就是“君叫臣死,臣不得不死”,这和孔子的原意有什么不同?

提示 孔子讲君臣、父子关系时讲了两面,不但对臣下和子女有要求,对君主和父辈也有制约。孔子在他处曾说过“君使臣以礼,臣事君以忠”的话。所以,在孔子看来,臣不臣、子不子的现象固然不能允许,君不君、父不父也同样应该反对。当然,孔子从维护周礼着眼,强调的是臣下和子女的义务一面。后世的“君叫臣死,臣不得不死”,则把君臣父子的关系片面化,把君权和父权绝对化,只讲臣子的义务,不讲君父的责任。这种极端化的主张,把封建专制制度推向了极致。 “甚矣吾衰也”“久矣吾不复梦见周公”都是主谓倒装的句子。这种倒装的方式表达了孔子怎样的心情?反映了《论语》怎样的语体特点?

提示 我们可以通过倒装句的特点体会《论语》的口语化风格,并通过对句式特点的探究把握语言蕴涵的思想情感。

倒装句改变常规语序,语义上突出前置部分。在“甚矣吾衰也”“久矣吾不复梦见周公”这两句中,突出的是程度之“甚”和时间之“久”,反映出孔子在年老体衰和四处碰壁后的悲凉心情,也体现了孔子的感叹之深,反映出孔子对西周政治的梦寐以求、无限思慕。倒装句在口语中使用得远较书面语为多,《论语》中大量倒装句的使用,反映了该书的口语化特点。【命题规律】

前几年高考出现频率较高,近几年时有考查。

【例题解析】

下列句中加点词不存在古今异义现象的一项是( )

试解:_________________________________________考点链接古今异义词解析 A项中“书记”是指书籍。B项“待遇”是“对待”的意思。D项“可以”是“可以凭借”的意思。

答案 C

点拨 古汉语多为单音节词,拆开翻译与现代汉语这个词意思不相同的,就是古今形同异义词。

【考点总结】

学习文言文,要特别留心古今“微殊”的词,它们常常是命题的重点。我们可以借助词义转变的规律来区别词的古今异义。

1.词义扩大。如:“江”,古代专指长江,现在泛指一切大的河流。2.词义缩小。如:“臭”,古代表示气息,包括香气、臭气,现在却只表示臭气。

3.词义转移。如:“涕”,古代指眼泪,现在指鼻涕。

4.词义弱化。如:“怨”,古代表示仇恨、怀恨,现在则表示埋怨、责备。

5.词义强化。如:“恨”,古代多表示遗憾,不满意,现在则表示仇恨、怀恨。

6.感彩变化。如:“爪牙”,古代是得力帮手之义,褒义词,现在则是贬义词。

7.名称说法改变。如:“目”现在改称为“眼睛”,“寡”现在改称为“少”。【命题规律】

(1)“而”字是高考中常考的虚词,2012年有2套高考试卷考了“而”字。2011年则有4套高考试卷中考了“而”字。

(2)多考“而”的连词用法,其中又多考表承接和转折关系的用法。

【例题解析】

下列各组中,“而”的用法不相同的一组是( )“而”字的用法

解析 A项均表承接,译为“就”“接着”;B项前者表转折,“但是”;后者表假设,“如果”;C项均表修饰关系;D项均表转折。

答案 B

点拨 注意表修饰关系与表并列关系、承接关系的“而”的区别。并列关系前后动作往往无关联性,承接关系前后动作是连贯的,而修饰关系的前一个动作是后一个动作的方式、方法等,作状语。

【考点总结】

“而”字用法归类

(1)连词

①表示并列,一般不译,有时可译为“又”。

(3)音节助词

常与其他虚词构成复音虚词。如:“而已”,放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。

1.文本审美

克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?

孝弟也者,其为仁之本与!

予之不仁也!子生三年,然后免于父母之怀。夫三年之丧,天下之通丧也,予也有三年之爱于其父母乎?

孔子思想的核心是“仁”,“仁”的实现通过“礼”来达到,“克己”既是人修身养性、培养高尚操守(“礼”)的过程,也是实现“仁”的途径。2.写作迁移

【角度】 司马迁在瞻仰孔子庙时,曾怀着无比敬仰的心情,称赞孔子说:“高山仰止,景行行止。虽不能至,然心向往之。”这歌颂的何止是孔子一人,歌颂的是整个中华民族厚德仁爱的高尚品德和思想情感。愿我们永远记着这些中华的先贤们,不断提升我们的思想境界和道德情操,做一个对民族、对人类有贡献的高尚的人。

【示例】

仁者情怀

在中国古代思想史中,第一位提出“爱人”,并以此来界说“仁”的是孔子。孔子将“仁”界说为“爱人”,首创了“仁”的学说,并以“仁”为理论“核心”,建立了儒家学派。战国时期,孟子继承孔子“仁”学思想,使“仁”学思想体系完备。“仁民爱物”体现出孟子仁者的博大胸怀和高尚的精神世界。孟子“与民偕乐”的思想是对儒家思想境界的提升。范仲淹继承孟子的“与民偕乐”思想而又有所发展和提升。

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,表现出的是悲天悯人的大爱情怀,彰显的是崇高而尊贵的情感气质。关心国家的前途、人民的命运,具有高度的责任心和使命感,始终以民族、国家、人民的忧乐为己任,与民族、国家、人民同呼吸、共命运,这是一种大公的精神,是民族繁荣富强的思想源泉。数百年来,这种以天下苍生为念的大公思想,哺育着中华民族,激励着一代又一代的仁人志士、英雄豪杰,为民族而生,为民族而战,为民族而死,情寄苍生,心系黎民,放弃自我,以天下为己任。从孔子、孟子到范仲淹再到清初的顾炎武,这种仁者情怀始终保持着强大的生命力,支持着民族的挺立和发展。顾炎武继范仲淹之后,提出“天下兴亡,匹夫与有责焉”,至“五四”时期,“天下兴亡,匹夫有责”成为动员千百万中国人为拯救民族、国家危亡,探求救国真理的强劲动力。时隔千年,当今时代,它仍在激励着中华儿女为中华民族的繁荣富强,为世界的和谐发展而不懈努力。

斯人虽已殁,千载有余情。追溯历史,可以使我们懂得如何生活;缅怀先贤,更让我们知道如何做人。先贤圣哲们所开创的千秋功业和道德风范,使得他们一出现在我们中华民族的文明史上,就是一座高山,让后代的人景仰不已。司马迁在瞻仰孔子庙时,曾怀着无比敬仰的心情,称赞孔子说:“高山仰止,景行行止。虽不能至,然心向往之。” 这歌颂的何止是孔子一人,歌颂的是整个中华民族厚德仁爱的高尚品德和思想情感。愿我们永远记得这些中华的先贤们,以他们为榜样,躬行实践,“不以物喜,不以己悲。居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君……先天下之忧而忧,后天下之乐而乐!”以此不断提升我们的思想境界和道德情操,做一个对民族、对人类有贡献的高尚的人。

【漫漫古典情】春山烟欲收,天淡星稀小

?

春山烟欲收,天淡星稀小。残月脸边明,别泪临清晓。 语已多,情未了,回道犹重道:记得绿罗裙,处处怜芳草。

——牛希济《生查子》远处春山,山岚与泛白的天光融在一起,还有点儿朦朦胧胧,但山的轮廓渐次分明起来;在浅灰色的天空中挂着好几颗星星,也将在晨曦中消逝。西下弯月的余晖照在离人的脸上,清晰可见别泪涟涟。

昨夜间,千言万语说到天明;晨曦里,依依别情仍然未了。正要分手,她又回过头来,絮絮叮咛道:“天涯处处,芳草正与我穿的裙子一样颜色;你要是旧情永不忘怀,就请爱怜碧绿的芳草吧!”

这是多高的骄傲啊!一个人能够不被富足的生活蛊惑,又能在贫贱中保持着做人的尊严和内心的快乐。

这样一种儒家思想传承下来,使我们历史上又出现了很多内心富足的君子。东晋大诗人陶渊明就是其中之一。

陶渊明曾经当过八十三天的彭泽令,那是一个很小的官。而一件小事,便让他弃官回家。

有人告诉他,上级派人检查工作,您应当“束带见之”。就如同今天,你要穿正装,扎上领带,去见见领导。

天地人之道(2)

——于丹《论语》心得陶渊明说,我不能为五斗米向乡里小儿折腰。就是说,他不愿意为了保住这点做官的“工资”而向人低三下四。于是把佩印留下,自己回家了。

回家的时候,他把自己的心情写进了《归去来兮辞》。

他说,“既自以心为形役,奚惆怅而独悲”。我的身体已经成了心灵的主人,无非是为了吃得好一点,住得好一点,就不得不向人低三下四、阿谀奉承,我的心灵受了多大委屈啊!

他不愿意过这样的生活,“悟已往之不谏,知来者之可追”,于是就回归到自己的田园。

陶渊明的意义,不在于在诗中构置了一个虚拟的田园,更重要的是,他让每一个人心里都开出了一片乐土。

安贫乐道,在现代人眼中颇有些不思进取的味道。在如此激烈的竞争面前,每个人都在努力发展着自己的事业,收入多少、职位高低,似乎成了一个人成功与否的标志。

但越是竞争激烈,越是需要调整心态,并且调整与他人的关系。那么,在现代社会,我们应该如何为人呢?

又是子贡问了老师一个非常大的问题,他说:“有一言而可以终身行之者乎?”您能告诉我一个字,使我可以终身实践,并且永久受益吗?老师以商量的口气对他说:“其恕乎!”如果有这么个字,那大概就是“恕”字吧。

什么叫“恕”呢?老师又加了八个字的解释,叫做“己所不欲,勿施于人”。就是你自个儿不想干的事,你就不要强迫别人干。人一辈子做到这一点就够了。

什么叫“半部《论语》治天下”?有时候学一个字两个字,就够用一辈子了。

这才是真正的圣人,他不会让你记住那么多,有时候记住一个字就够了。

孔子的学生曾子也曾经说过,“夫子之道,忠恕而已矣”。说我老师这一辈子学问的精华,就是“忠恕”这两个字了。简单地说,就是要做好自己,同时要想到别人。拓展一点说,“恕”字是讲你不要强人所难,不要给别人造成伤害。言外之意是假如他人给你造成了伤害,你也应该尽量宽容。

但是,真正做到宽容谈何容易。有很多时候,一件事情本来已经过去了,而我们还是老在那儿想,这么可恶的事,我怎么能原谅它呢?然后就在不断的自我咀嚼中,一次一次再受伤害。

佛家有一个有意思的小故事:

小和尚跟老和尚下山化缘,走到河边,见一个姑娘正发愁没法过河。老和尚对姑娘说,我把你背过去吧。于是就把姑娘背过了河。

小和尚惊得瞠目结舌,又不敢问。这样又走了二十里路,实在忍不住了,就问老和尚说,师父啊,我们是出家人,你怎么能背着那个姑娘过河呢?

老和尚就淡淡地告诉他,你看我把她背过河就放下了,你怎么背了二十里地还没放下?

这个故事的道理其实和孔夫子教给大家的一样,该放下时且放下,你宽容别人,其实是给自己留下来一片海阔天空。

所以什么叫“仁者不忧”呢?就是让你的胸怀无限大,很多事情自然就小了。在生活中,每个人都有可能遭遇失业、婚变、朋友背叛、亲人离去等等这些事情,它对你是大事还是小事,没有客观标准。

这就如同划个一寸长的口子,算大伤还是小伤?如果是一个娇滴滴的小姑娘,她能邪乎一星期;如果是一个粗粗拉拉的大小伙子,他可能从受伤到这个伤好,一直都不知道。

所以,我们的内心究竟是做一个娇滴滴的“小姑娘”,还是一个粗粗拉拉的“大小伙子”,完全可以由自己决定。

其实,《论语》告诉我们的,不仅遇事要拿得起放得

下,还应该尽自己的能力去帮助那些需要帮助的人。所谓“予人玫瑰,手有余香”,给予比获取更能使我们心中充满幸福感。

大家知道,儒家理论的核心和最最精髓的东西,除了“恕”字以外,还有一个是“仁”字。

孔子的学生樊迟曾经毕恭毕敬地去问老师什么叫仁,老师只告诉他两个字:“爱人。”关爱别人就叫仁。

樊迟又问什么叫智?老师说:“知人。”了解别人就叫智。

关爱别人,就是仁;了解别人,就是智。就这么简单。那么,怎样做一个有仁爱之心的人呢?

孔子说:“己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。”(《论语·雍也》)

你自己想要有所树立,马上就想到也要让别人有所树立;你自己想实现理想,马上就想到也要帮助别人实现理想。能够从身边小事做起,推己及人,这就是实践仁义的方法。

我记得大学英语课本上,有一则托尔斯泰写的小寓言,说有一个国王每天都在思考三个最最终级的哲学问题:在这个世界上,什么人最重要?什么事最重要?什么时间做事最重要?就这三个问题,举朝大臣,没人能够回答得出来。

他很苦闷。后来有一天,出去微服私访,走到一个很偏远的地方,投宿到一个陌生的老汉家。

半夜里,他被一阵喧闹声惊醒,发现一个浑身是血的人闯进老汉家。

那个人说,后面有人追我。老汉说,那你就在我这儿避一避吧。就把他藏起来了。

国王吓得不敢睡,一会儿看见追兵来了。追兵问老汉,有没有看到一个人跑过来?老汉说,不知道,我家里没有别人。

后来追兵走了,那个被追捕的人说了一些感激的话也走了。老汉关上门继续睡觉。

第二天国王问老汉说,你为什么敢收留那个人?你就不怕惹上杀身之祸?而且你就那么放他走了,你怎么不问他是谁呢?

老汉淡淡地跟他说,在这个世界上,最重要的人就是眼下需要你帮助的人,最重要的事就是马上去做,最重要的时间就是当下,一点不能拖延。

那个国王恍然大悟,他那三个久思不解的哲学问题,一下都解决了。

这个故事,又可以做《论语》的注脚。

实际上,孔子也罢,庄子也罢,陶渊明、苏东坡直至泰戈尔,古今中外圣贤的意义是什么呢?就是用他们对生活的体验,总结出一些对我们每个人都有用的道理。

这些道理不是那些砖头一样的典籍,让你要拿着放大镜,翻着《辞海》非常吃力地去参悟一辈子。

真正的圣贤不会端着架子、板着面孔说话。他们把活泼泼的人生经验,穿越沧桑,传递到今天,让我们仍然觉得温暖;而他们在千古之前,缄默地微笑着、注视着,看我们仍然在他们的言论中受益而已。

采撷幸福这是我日记本上的一段话。每天翻开日记本,看见它,心情总会变得很蓝,很透明,冲走了沉淀在心底的失落和烦忧,那是一种幸福的感觉。

时光匆匆,流年似水,不知不觉中我长大了,童年的记忆是一片片叶子,从童年的大树上悄然飘落,便再也无法重新回到树上,只是那片片叶子依然翠得耀眼。还记得,那个蹦蹦跳跳的小女孩总爱张开好奇的眸子仰望蔚蓝的晴空,想融入那片蓝;总爱和小伙伴们钻在“小房子”里,看调皮的雨滴在微风中嬉戏。那时的天很蓝,那时的草很青,那时的我真的很幸福。

现在,我依然爱蓝蓝的天,爱蓝天下美好的一切,却鲜有时间和精力细细欣赏,偶尔抬头望望,觉得有种陌生的亲切,仿佛生活里少了许多情趣,平添了几许忧烦和困惑。

岁月也让我明白了许多以前不曾明白的东西:人生本来就是充满荆棘和坎坷的,在这漫漫长途,要给自己信心,给自己希望,给自己拚搏的勇气,给自己点一盏灯,再去寻找属于自己的幸福。

幸福是什么?在我眼里,幸福不是一叠厚厚的钞票,一件华丽无比的衣裳;也不是遮掩痛苦的工具,贪图片刻欢娱的美酒。幸福,应该是一个人真真切切的感受。在你颓丧无助时,路人的一个微笑,一句问候都会带给你幸福;幸福是你口渴难耐时一捧甘甜的泉水;幸福是你筋疲力尽时一张松软的大床;幸福是你孤寂时一封远方的素笺;幸福是你噩梦后看到的一张慈祥的笑脸。成功是幸福,失败也是幸福,那是一种酸楚的甜密。在任何时候你都要有勇气对自己说:我不怕失败,因为我的目标在前方,因为我有再爬起来的勇气,因为失败是一种幸福!

依然是一片澄澈的晴空,丝丝阳光温暖如昔。眼前的一切都是那样美好,其实世界究竟怎样,答案就在你眼里,就在你心中。

采撷幸福,给自己一份愉悦的心境;采撷幸福,离幸福近些吧。?君子以见善则迁,有过则改。(《周易·益·象辞下》)

赏读:君子看见好事马上跟过去学习,发现错误急速改正。

?君子以思患而豫防之。(《周易·既济·象辞下》)

赏读:君子思虑可能出现的祸患而预先加以防备。

?二人同心,其利断金。同心之言,其臭如兰。(《周易·系辞上传》)

赏读:两人同心协力,像刀那样锋利,可以切断金属;两人同心的言论,其气味就像兰草那样幽香。修身名句?易穷则变,变则通,通则久。(《周易·系辞下传》)

赏读:《易》这门学问,走到尽头就要变化,变化以后就能通达,通达以后便能使你的事业长久。答案 (1)yì (2)ɡū (3)zhuàn (4)sānɡ (5) zuān

(6)jī (7)mò (8)xiǎn预习作业答案 (1)克,约束;复,回归,恢复 (2)赞许 (3)条目,大项中分出的小项 (4)文采丰富的样子 (5)这 (6)空缺,指留着不表示意见或不作处理 (7)信,诚然、果真;虽,即使;诸,“之乎”二字的合音 (8)孝,孝顺父母;弟,敬爱兄长;鲜,少 (9)曾,乃、竟然;是,这 (10)太,甚 (11)期,时间周而复始,一周年;已,结束 (12)美味,滋味甘美的食物答案 (1)“监”通“鉴”,借鉴 (2)“希”通“稀”,少

(3)“错”通“措”,放置答案 (1)连词,表示并列关系 (2)连词,表示顺承关系

(3)连接修饰语和谓语中心语 (4)连词,表示转折关系 (5)连词,表示顺承关系 (6)连词,表示假设关系答案 (1)名词活用作动词,像觚 (2)名词活用作动词,行君道,行臣道,行父道,行子道答案 (1)主谓倒装 (2)主谓倒装 (3)宾语前置 (4)主谓倒装 (5)主谓倒装 (6)宾语前置 (7)介词宾语前置7.文化常识

(1)礼:___________________________________________

(2)仁:___________________________________________

(3)庶人:_________________________________________

(4)名:___________________________________________

(5)孝:___________________________________________

(6)弟:___________________________________________答案 (1)用以区别尊卑贵贱的社会制度及与之相适应的礼节仪式。(2)仁是孔子思想的核心,孔子在不同场合对仁作过不同解释。主要的解释有“克己复礼为仁”“爱人”“孝弟也者,其为仁之本与”。孔子主张以礼来规定仁,依礼而行就是仁的根本要求。(3)平民百姓。(4)名称,名义,名分,此处应指周代礼乐制度的名称。(5)孝敬父母。(6)“弟”通“悌”,敬爱兄长。8.成语积累

(1)克己复礼:______________________________________

(2)是可忍,孰不可忍:______________________________

(3)名正言顺:______________________________________

(4)犯上作乱:______________________________________

答案 (1)指约束自己,使每件事都归于“礼”。克,克制。(2)如果这个都可以容忍,还有什么不可容忍的呢?意思是绝不能容忍。(3)原指名分正当,说话合理。后多指做某事名义正当,道理也说得通。(4)封建统治者指人民的反抗、起义。9.名句积累

(1)非礼勿视,非礼勿听,____________,____________。

(2)名不正,则言不顺;____________,____________。

(3)八佾舞于庭,________,______________?

(4)君子务本,______________。

(5)人而不仁,如礼何?____________,________?

答案 (1)非礼勿言 非礼勿动 (2)言不顺 则事不成

(3)是可忍也 孰不可忍也 (4)本立而道生 (5)人而不仁 如乐何 在孔子看来,礼和仁是什么关系?试结合课文有关章节,谈谈你的理解。

提示 礼以仁为基础,以仁来维护。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。重点突破孔子认为“仁”的本质要通过“礼”的修养而达到理想的适当的外化;一个仁爱的人要根据礼的要求与外界协调。所以当颜回问孔子,仁爱的人具体应该怎样做的时候,孔子回答说:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

“礼乐”虽然重要,与“仁”相比,却是次要的,是附属于“仁”的。“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”可见“仁”的品质在孔子心目中有着至高无上的地位。 宋儒说克己复礼,就是“明天理,灭人欲”,“君君,臣臣”就是“君叫臣死,臣不得不死”,这和孔子的原意有什么不同?

提示 孔子讲君臣、父子关系时讲了两面,不但对臣下和子女有要求,对君主和父辈也有制约。孔子在他处曾说过“君使臣以礼,臣事君以忠”的话。所以,在孔子看来,臣不臣、子不子的现象固然不能允许,君不君、父不父也同样应该反对。当然,孔子从维护周礼着眼,强调的是臣下和子女的义务一面。后世的“君叫臣死,臣不得不死”,则把君臣父子的关系片面化,把君权和父权绝对化,只讲臣子的义务,不讲君父的责任。这种极端化的主张,把封建专制制度推向了极致。 “甚矣吾衰也”“久矣吾不复梦见周公”都是主谓倒装的句子。这种倒装的方式表达了孔子怎样的心情?反映了《论语》怎样的语体特点?

提示 我们可以通过倒装句的特点体会《论语》的口语化风格,并通过对句式特点的探究把握语言蕴涵的思想情感。

倒装句改变常规语序,语义上突出前置部分。在“甚矣吾衰也”“久矣吾不复梦见周公”这两句中,突出的是程度之“甚”和时间之“久”,反映出孔子在年老体衰和四处碰壁后的悲凉心情,也体现了孔子的感叹之深,反映出孔子对西周政治的梦寐以求、无限思慕。倒装句在口语中使用得远较书面语为多,《论语》中大量倒装句的使用,反映了该书的口语化特点。【命题规律】

前几年高考出现频率较高,近几年时有考查。

【例题解析】

下列句中加点词不存在古今异义现象的一项是( )

试解:_________________________________________考点链接古今异义词解析 A项中“书记”是指书籍。B项“待遇”是“对待”的意思。D项“可以”是“可以凭借”的意思。

答案 C

点拨 古汉语多为单音节词,拆开翻译与现代汉语这个词意思不相同的,就是古今形同异义词。

【考点总结】

学习文言文,要特别留心古今“微殊”的词,它们常常是命题的重点。我们可以借助词义转变的规律来区别词的古今异义。

1.词义扩大。如:“江”,古代专指长江,现在泛指一切大的河流。2.词义缩小。如:“臭”,古代表示气息,包括香气、臭气,现在却只表示臭气。

3.词义转移。如:“涕”,古代指眼泪,现在指鼻涕。

4.词义弱化。如:“怨”,古代表示仇恨、怀恨,现在则表示埋怨、责备。

5.词义强化。如:“恨”,古代多表示遗憾,不满意,现在则表示仇恨、怀恨。

6.感彩变化。如:“爪牙”,古代是得力帮手之义,褒义词,现在则是贬义词。

7.名称说法改变。如:“目”现在改称为“眼睛”,“寡”现在改称为“少”。【命题规律】

(1)“而”字是高考中常考的虚词,2012年有2套高考试卷考了“而”字。2011年则有4套高考试卷中考了“而”字。

(2)多考“而”的连词用法,其中又多考表承接和转折关系的用法。

【例题解析】

下列各组中,“而”的用法不相同的一组是( )“而”字的用法

解析 A项均表承接,译为“就”“接着”;B项前者表转折,“但是”;后者表假设,“如果”;C项均表修饰关系;D项均表转折。

答案 B

点拨 注意表修饰关系与表并列关系、承接关系的“而”的区别。并列关系前后动作往往无关联性,承接关系前后动作是连贯的,而修饰关系的前一个动作是后一个动作的方式、方法等,作状语。

【考点总结】

“而”字用法归类

(1)连词

①表示并列,一般不译,有时可译为“又”。

(3)音节助词

常与其他虚词构成复音虚词。如:“而已”,放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。

1.文本审美

克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?

孝弟也者,其为仁之本与!

予之不仁也!子生三年,然后免于父母之怀。夫三年之丧,天下之通丧也,予也有三年之爱于其父母乎?

孔子思想的核心是“仁”,“仁”的实现通过“礼”来达到,“克己”既是人修身养性、培养高尚操守(“礼”)的过程,也是实现“仁”的途径。2.写作迁移

【角度】 司马迁在瞻仰孔子庙时,曾怀着无比敬仰的心情,称赞孔子说:“高山仰止,景行行止。虽不能至,然心向往之。”这歌颂的何止是孔子一人,歌颂的是整个中华民族厚德仁爱的高尚品德和思想情感。愿我们永远记着这些中华的先贤们,不断提升我们的思想境界和道德情操,做一个对民族、对人类有贡献的高尚的人。

【示例】

仁者情怀

在中国古代思想史中,第一位提出“爱人”,并以此来界说“仁”的是孔子。孔子将“仁”界说为“爱人”,首创了“仁”的学说,并以“仁”为理论“核心”,建立了儒家学派。战国时期,孟子继承孔子“仁”学思想,使“仁”学思想体系完备。“仁民爱物”体现出孟子仁者的博大胸怀和高尚的精神世界。孟子“与民偕乐”的思想是对儒家思想境界的提升。范仲淹继承孟子的“与民偕乐”思想而又有所发展和提升。

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,表现出的是悲天悯人的大爱情怀,彰显的是崇高而尊贵的情感气质。关心国家的前途、人民的命运,具有高度的责任心和使命感,始终以民族、国家、人民的忧乐为己任,与民族、国家、人民同呼吸、共命运,这是一种大公的精神,是民族繁荣富强的思想源泉。数百年来,这种以天下苍生为念的大公思想,哺育着中华民族,激励着一代又一代的仁人志士、英雄豪杰,为民族而生,为民族而战,为民族而死,情寄苍生,心系黎民,放弃自我,以天下为己任。从孔子、孟子到范仲淹再到清初的顾炎武,这种仁者情怀始终保持着强大的生命力,支持着民族的挺立和发展。顾炎武继范仲淹之后,提出“天下兴亡,匹夫与有责焉”,至“五四”时期,“天下兴亡,匹夫有责”成为动员千百万中国人为拯救民族、国家危亡,探求救国真理的强劲动力。时隔千年,当今时代,它仍在激励着中华儿女为中华民族的繁荣富强,为世界的和谐发展而不懈努力。

斯人虽已殁,千载有余情。追溯历史,可以使我们懂得如何生活;缅怀先贤,更让我们知道如何做人。先贤圣哲们所开创的千秋功业和道德风范,使得他们一出现在我们中华民族的文明史上,就是一座高山,让后代的人景仰不已。司马迁在瞻仰孔子庙时,曾怀着无比敬仰的心情,称赞孔子说:“高山仰止,景行行止。虽不能至,然心向往之。” 这歌颂的何止是孔子一人,歌颂的是整个中华民族厚德仁爱的高尚品德和思想情感。愿我们永远记得这些中华的先贤们,以他们为榜样,躬行实践,“不以物喜,不以己悲。居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君……先天下之忧而忧,后天下之乐而乐!”以此不断提升我们的思想境界和道德情操,做一个对民族、对人类有贡献的高尚的人。

【漫漫古典情】春山烟欲收,天淡星稀小

?

春山烟欲收,天淡星稀小。残月脸边明,别泪临清晓。 语已多,情未了,回道犹重道:记得绿罗裙,处处怜芳草。

——牛希济《生查子》远处春山,山岚与泛白的天光融在一起,还有点儿朦朦胧胧,但山的轮廓渐次分明起来;在浅灰色的天空中挂着好几颗星星,也将在晨曦中消逝。西下弯月的余晖照在离人的脸上,清晰可见别泪涟涟。

昨夜间,千言万语说到天明;晨曦里,依依别情仍然未了。正要分手,她又回过头来,絮絮叮咛道:“天涯处处,芳草正与我穿的裙子一样颜色;你要是旧情永不忘怀,就请爱怜碧绿的芳草吧!”

这是多高的骄傲啊!一个人能够不被富足的生活蛊惑,又能在贫贱中保持着做人的尊严和内心的快乐。

这样一种儒家思想传承下来,使我们历史上又出现了很多内心富足的君子。东晋大诗人陶渊明就是其中之一。

陶渊明曾经当过八十三天的彭泽令,那是一个很小的官。而一件小事,便让他弃官回家。

有人告诉他,上级派人检查工作,您应当“束带见之”。就如同今天,你要穿正装,扎上领带,去见见领导。

天地人之道(2)

——于丹《论语》心得陶渊明说,我不能为五斗米向乡里小儿折腰。就是说,他不愿意为了保住这点做官的“工资”而向人低三下四。于是把佩印留下,自己回家了。

回家的时候,他把自己的心情写进了《归去来兮辞》。

他说,“既自以心为形役,奚惆怅而独悲”。我的身体已经成了心灵的主人,无非是为了吃得好一点,住得好一点,就不得不向人低三下四、阿谀奉承,我的心灵受了多大委屈啊!

他不愿意过这样的生活,“悟已往之不谏,知来者之可追”,于是就回归到自己的田园。

陶渊明的意义,不在于在诗中构置了一个虚拟的田园,更重要的是,他让每一个人心里都开出了一片乐土。

安贫乐道,在现代人眼中颇有些不思进取的味道。在如此激烈的竞争面前,每个人都在努力发展着自己的事业,收入多少、职位高低,似乎成了一个人成功与否的标志。

但越是竞争激烈,越是需要调整心态,并且调整与他人的关系。那么,在现代社会,我们应该如何为人呢?

又是子贡问了老师一个非常大的问题,他说:“有一言而可以终身行之者乎?”您能告诉我一个字,使我可以终身实践,并且永久受益吗?老师以商量的口气对他说:“其恕乎!”如果有这么个字,那大概就是“恕”字吧。

什么叫“恕”呢?老师又加了八个字的解释,叫做“己所不欲,勿施于人”。就是你自个儿不想干的事,你就不要强迫别人干。人一辈子做到这一点就够了。

什么叫“半部《论语》治天下”?有时候学一个字两个字,就够用一辈子了。

这才是真正的圣人,他不会让你记住那么多,有时候记住一个字就够了。

孔子的学生曾子也曾经说过,“夫子之道,忠恕而已矣”。说我老师这一辈子学问的精华,就是“忠恕”这两个字了。简单地说,就是要做好自己,同时要想到别人。拓展一点说,“恕”字是讲你不要强人所难,不要给别人造成伤害。言外之意是假如他人给你造成了伤害,你也应该尽量宽容。

但是,真正做到宽容谈何容易。有很多时候,一件事情本来已经过去了,而我们还是老在那儿想,这么可恶的事,我怎么能原谅它呢?然后就在不断的自我咀嚼中,一次一次再受伤害。

佛家有一个有意思的小故事:

小和尚跟老和尚下山化缘,走到河边,见一个姑娘正发愁没法过河。老和尚对姑娘说,我把你背过去吧。于是就把姑娘背过了河。

小和尚惊得瞠目结舌,又不敢问。这样又走了二十里路,实在忍不住了,就问老和尚说,师父啊,我们是出家人,你怎么能背着那个姑娘过河呢?

老和尚就淡淡地告诉他,你看我把她背过河就放下了,你怎么背了二十里地还没放下?

这个故事的道理其实和孔夫子教给大家的一样,该放下时且放下,你宽容别人,其实是给自己留下来一片海阔天空。

所以什么叫“仁者不忧”呢?就是让你的胸怀无限大,很多事情自然就小了。在生活中,每个人都有可能遭遇失业、婚变、朋友背叛、亲人离去等等这些事情,它对你是大事还是小事,没有客观标准。

这就如同划个一寸长的口子,算大伤还是小伤?如果是一个娇滴滴的小姑娘,她能邪乎一星期;如果是一个粗粗拉拉的大小伙子,他可能从受伤到这个伤好,一直都不知道。

所以,我们的内心究竟是做一个娇滴滴的“小姑娘”,还是一个粗粗拉拉的“大小伙子”,完全可以由自己决定。

其实,《论语》告诉我们的,不仅遇事要拿得起放得

下,还应该尽自己的能力去帮助那些需要帮助的人。所谓“予人玫瑰,手有余香”,给予比获取更能使我们心中充满幸福感。

大家知道,儒家理论的核心和最最精髓的东西,除了“恕”字以外,还有一个是“仁”字。

孔子的学生樊迟曾经毕恭毕敬地去问老师什么叫仁,老师只告诉他两个字:“爱人。”关爱别人就叫仁。

樊迟又问什么叫智?老师说:“知人。”了解别人就叫智。

关爱别人,就是仁;了解别人,就是智。就这么简单。那么,怎样做一个有仁爱之心的人呢?

孔子说:“己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。”(《论语·雍也》)

你自己想要有所树立,马上就想到也要让别人有所树立;你自己想实现理想,马上就想到也要帮助别人实现理想。能够从身边小事做起,推己及人,这就是实践仁义的方法。

我记得大学英语课本上,有一则托尔斯泰写的小寓言,说有一个国王每天都在思考三个最最终级的哲学问题:在这个世界上,什么人最重要?什么事最重要?什么时间做事最重要?就这三个问题,举朝大臣,没人能够回答得出来。

他很苦闷。后来有一天,出去微服私访,走到一个很偏远的地方,投宿到一个陌生的老汉家。

半夜里,他被一阵喧闹声惊醒,发现一个浑身是血的人闯进老汉家。

那个人说,后面有人追我。老汉说,那你就在我这儿避一避吧。就把他藏起来了。

国王吓得不敢睡,一会儿看见追兵来了。追兵问老汉,有没有看到一个人跑过来?老汉说,不知道,我家里没有别人。

后来追兵走了,那个被追捕的人说了一些感激的话也走了。老汉关上门继续睡觉。

第二天国王问老汉说,你为什么敢收留那个人?你就不怕惹上杀身之祸?而且你就那么放他走了,你怎么不问他是谁呢?

老汉淡淡地跟他说,在这个世界上,最重要的人就是眼下需要你帮助的人,最重要的事就是马上去做,最重要的时间就是当下,一点不能拖延。

那个国王恍然大悟,他那三个久思不解的哲学问题,一下都解决了。

这个故事,又可以做《论语》的注脚。

实际上,孔子也罢,庄子也罢,陶渊明、苏东坡直至泰戈尔,古今中外圣贤的意义是什么呢?就是用他们对生活的体验,总结出一些对我们每个人都有用的道理。

这些道理不是那些砖头一样的典籍,让你要拿着放大镜,翻着《辞海》非常吃力地去参悟一辈子。

真正的圣贤不会端着架子、板着面孔说话。他们把活泼泼的人生经验,穿越沧桑,传递到今天,让我们仍然觉得温暖;而他们在千古之前,缄默地微笑着、注视着,看我们仍然在他们的言论中受益而已。