《史记》选读《学以致其道》(59张)

图片预览

文档简介

课件59张PPT。读书确实没有止境,然而读书却有境界。我想起了近代学者王国维在《人间词话》中说的三句话,他阐述了古今成就大事业、大学问者的三种境界。此所谓境界,便当是指修养造诣之各种不同的阶段而言者。读书作为生命。哲思短章

读书的四种境界需求,作为一种修身养性,陶冶品行情操的方式,作为一项净化、丰富、扩展人生的崇高事业,读书当然有境界,而且有四种境界。

“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”此乃第一境也。读书,要静心而读,守住心灵深处的宁静和纯真,耐住寂寞,甘于孤独,要潜心铸剑,专心致志,聚精会神,心无旁骛。柳宗元诗云:“真源了无取,妄迹世所逐”,“淡然离言说,悟悦心自足”。在明媚的春光里,小桥流水,白云悠悠,在树荫下,就是一本书,一把椅子,一杯清茶,读起来,你感到是那样的清静,那样的优雅;在寒冷的冬夜中,夜阑人静、万籁俱寂,在书房里,就是一本书,一个人,一盏孤灯,手不释卷,你又觉得是那样的幽静,那样的惬意。这是一种“板凳甘坐十年冷”的读书境界。

“采菊东篱下,悠然见南山。”此乃第二境也。读书不仅要坐下来,还要能读进去。书间如梦,一尊还酹明月。书读进去了,就会沉醉其中,废寝忘食,乐而忘忧,真可谓时光现在最佳,江山如此多娇,风景这边独好。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花,阅遍人间春色,人与书就会融为一体。这是一种“书人合一”的读书境界。

“会当凌绝顶,一览众山小。”此乃第三境也。古今中外多少事,一切都付书本中。书籍犹如巍峨的高山,绵延不尽,读书到一定的程度,就会高屋建瓴,对事物的认识就会更深更透,人的心胸就会无限宽阔,显示一种博大

的胸怀和宏伟的气魄。这是一种超越自我、超越现实、超然物外的“天人合一”的至高至上的境界。让我们的心灵在读书中升华到自由之境。

“欲穷千里目,更上一层楼。”此乃第四境也。千江有水千江月,万里无云万里天。人生有限,学海无涯,山外有山,天外有天,永无止境。“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。”读书到最后,就深感到自己的渺小和知识的博大精深,要毕生践履,求精图新,倡导一种不断攀登、永远向上、积极进取的精神。终身学习,把读书作为人生的内在需求,融化到血液、基因和灵魂中去,成为生命的一部分。天长地久有时尽,此读绵绵无绝期。这是一种 “时人合一”的超越空间的至远至臻的境界。

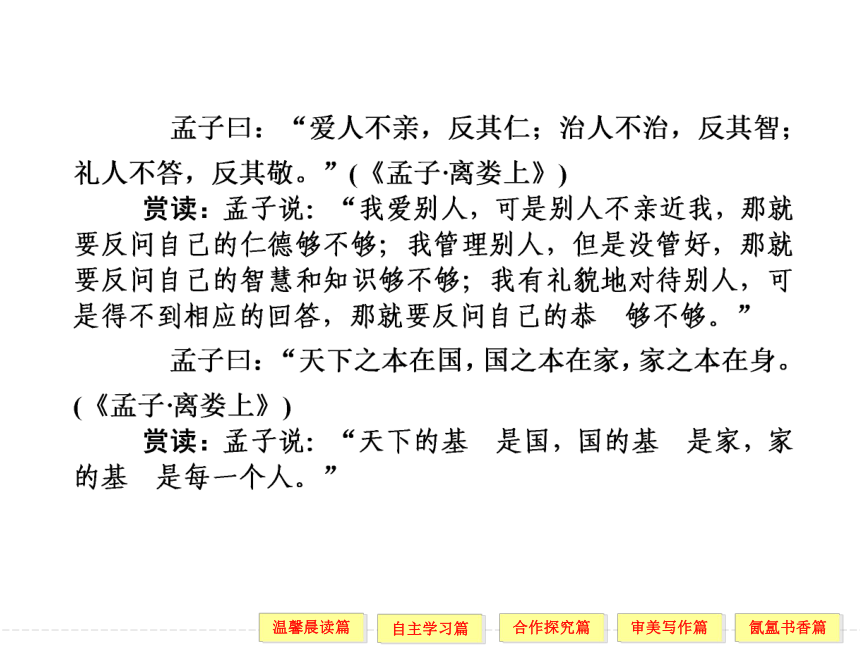

修身名句

答案 (1)něi (2)pǔ (3)dǔ (4)fán (5)qiǎnɡ (6)sì

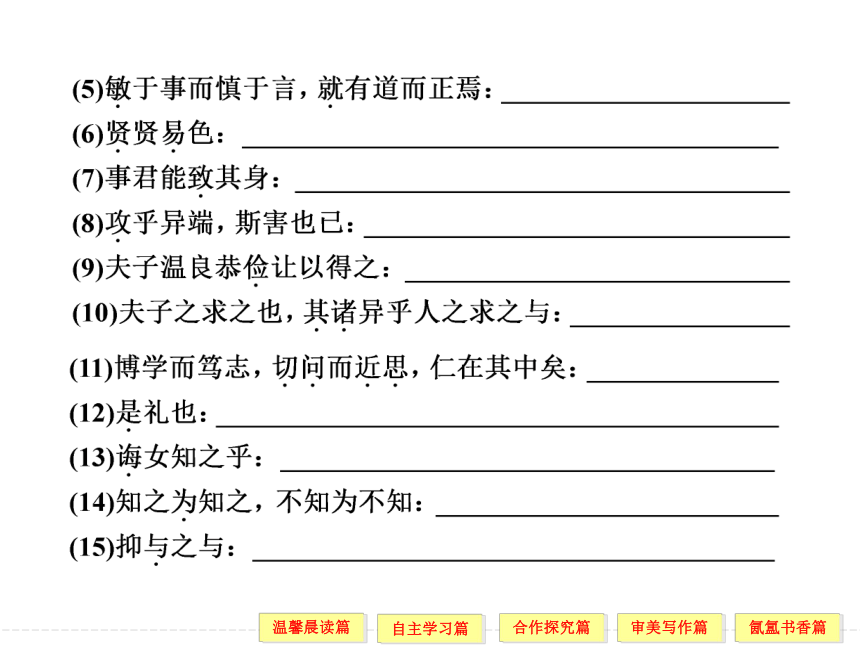

预习作业1.2.答案 (1)肆,制作器物的场所,作坊;致,获得 (2)饿 (3)信,诚信;情,诚,真诚 (4)背 (5)敏,勤勉;就,走向,到 (6)贤,以……为贤,推崇;易,轻视 (7)奉献,献出 (8)治 (9)约束 (10)表示不肯定的推测语气 (11)切问,提问题切实具体而不浮泛;近思,思考问题贴近实际而不好高骛远、玄思冥想 (12)这 (13)教导 (14)是 (15)给予

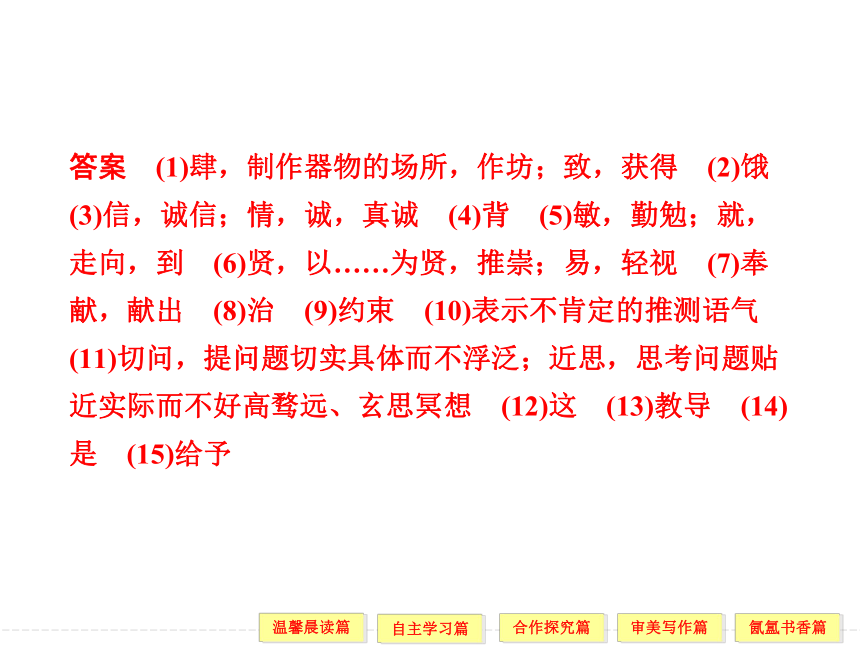

答案 (1)“已”通“矣”,句末表肯定的语气词 (2)“已”通“矣”,句末表肯定的语气词 (3)“与”通“欤”,句末表疑问的语气词 (4)“女”通“汝”,第二人称代词“你” (5)“知”通“智”,聪明、智慧 (6)“亡”通“无”,没有

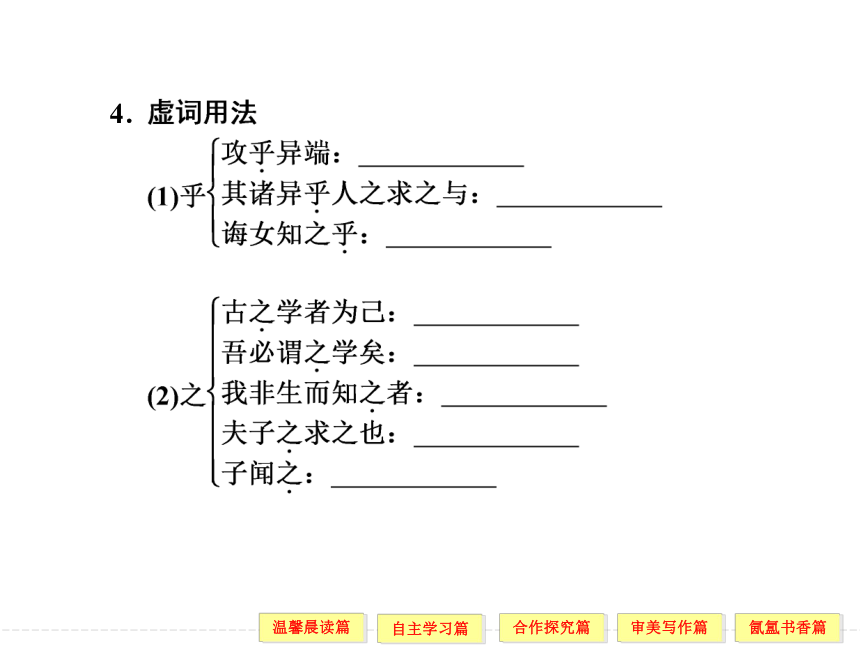

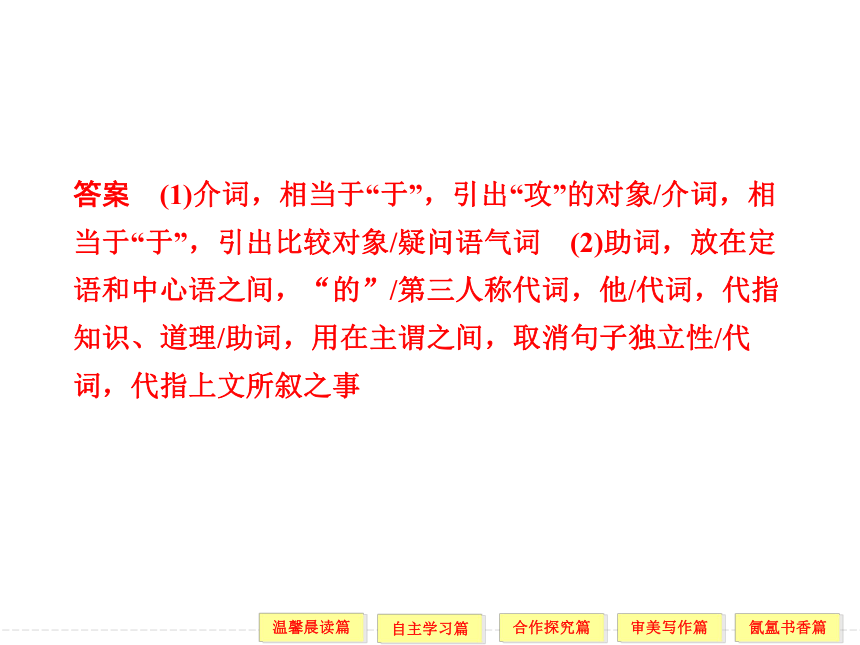

3.

4.答案 (1)介词,相当于“于”,引出“攻”的对象/介词,相当于“于”,引出比较对象/疑问语气词 (2)助词,放在定语和中心语之间,“的”/第三人称代词,他/代词,代指知识、道理/助词,用在主谓之间,取消句子独立性/代词,代指上文所叙之事

答案 (1)形容词的使动用法,使……端正 (2)形容词的意动用法,以……为贤,推崇 (3)名词用作动词,侍奉 (4)形容词的使动用法,使……坚定 (5)名词作状语,用襁褓

5.特殊句式

(1)小人哉,樊须也:________________________________

(2)敏于事而慎于言:________________________________

(3)仲尼焉学:______________________________________

(4)而亦何常师之有:________________________________

(5)其诸异乎人之求之与:____________________________

(6)是礼也:_______________________________

(7)知之为知之,不知为不知,是知也:________________

答案 (1)主谓倒装 (2)介词短语后置 (3)宾语前置

(4)宾语前置 (5)介词短语后置 (6)判断句 (7)判断6.成语积累

(1)食无求饱,居无求安:____________________________

(2)敏于事而慎于言:________________________________

(3)贤贤易色:______________________________________

(4)言而有信:______________________________________

(5)文武之道:______________________________________

(6)温良恭俭让:____________________________________

(7)博学笃志:______________________________________

(8)切问近思:______________________________________

(9)知之为知之,不知为不知,是知也:________________

7.答案 (1)饮食不求满足,居住不要求安适。形容安贫乐道。(2)做事勤快,说话谨慎。(3)对妻子重美德不重美貌。(4)说话算数,守信用。(5)文,周文王。武,周武王。他们都是古人所推崇的贤君。本指周文王、周武王治理国家的法令制度、礼乐政教。后也泛指治理国家要宽严相济。(6)泛指态度谦恭,举止文雅。(7)广泛地学习并坚定自己的意志。(8)提出问题和思考问题都切合实际,不浮泛。(9)知道就是知道,不知道就是不知道,这才是真正的知道。名句积累

(1)女为君子儒,______________。

(2)君子食无求饱,居无求安,________________,________________,可谓好学也已。

(3)________________,好古,敏以求之者也。

(4)______________,切问而近思,仁在其中矣。

(5)______________,______________,是知也。

答案 (1)无为小人儒 (2)敏于事而慎于言 就有道而正焉 (3)我非生而知之者 (4)博学而笃志 (5)知之为知之

不知为不知

8. 古人讲求“进德修业”。从孔子和子夏等人多次谈到的“好学”的表现看,他们所说的“学”侧重于“进德”与“修业”的哪一个方面?“樊迟请学稼”为什么遭到孔子的训斥?

提示 孔子及其弟子主张“学以致其道”,“古之学者为己,今之学者为人”,把实行政治思想和政治原则(道)、修养自身作为学习目的;他们所称赏的好学,也主要表现在致力于道德修养方面,如:“有颜回者好学,不重点突破迁怒,不贰过”“贤贤易色,事父母能竭其力,事君能致其身,与朋友交言而有信:虽曰未学,吾必谓之学矣”。在“道”和具体的文化知识及实用技艺方面,他们总是把道放在首位,主张“行有余力,则以学文”(1.6章,见教材第五课“仁者爱人”),孔子告诫子夏“女为君子儒,无为小人儒”。子夏自己也说过:“虽小道,必有可观者焉;致远恐泥,是以君子不为也。”从这些论述可以清楚看到,孔子是把进德,即道德修养,视为学习的首要任务的。

孔子批评樊须,是因为樊须的要求不但违背了孔子以进德为学习目的的主张,也与儒家修业思想不合。儒家的修业指建功立业或研习学问(如修习诗书礼乐),而不是学习劳动技能。孔子一贯轻视劳动人民,轻视体力劳动,他曾说过“君子而不仁者有矣夫,未有小人而仁者也”“唯女子与小人为难养也”的话,孔子本人在当时就受到“四体不勤,五谷不分”(18.7章,见教材第四课“知其不可而为之”)的指责。现在樊须却想做在孔子看来只有小人才做的事,无怪乎招来孔子的严厉批评。这反映了孔子思想保守落后的一面。

“知之为知之,不知为不知,是知也”内涵深邃,充满哲学智慧。说说你对这句话的理解。

提示 本章“是知也”有两个含义:(1)具有自知之明,这是智慧的表现。(2)知自身所不知。是将此不知变为知的起点,通过努力就可以将不知变为知。从哲学上看,本章至少包含两个哲学原则:一是实事求是,二是矛盾双方的对立与转化。

胡适曾经指出,像1.10章“夫子之求之也,其诸异乎人之求之与”这样一句话,竟使用了将近十个“虚”字,“这是把说话完完全全记录出来的缘故”。这些虚字的使用,不但使句子显得活泼多变,舒展自如,而且生动地描摹了人物的口吻语调,表现了人物的神情态度。试再举几例简要分析。

提示 如7.5章中的“甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公!”一句,“甚”,是个表程度的副词,它还可充当谓语;“矣”,是用在陈述句后的语气词,这里表示出对自己“衰”变化的惊讶和感叹;“也”,用在判断句或陈述句后,表示肯定、强调的语气;下句的“矣”同样用在形容词谓语“久”的后面,表示强烈的感叹。两个“矣”又作为谓语前置,更突出感慨的强烈。

又如11.26章中的“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也!’如或知尔,则何以哉?”这是孔子循循善诱学生言志的一段话,大量的虚词将孔子善于启发学生说出自己见解的教学方法表现出来了。“以”,介词,这里表示“因为”;“乎”,用在句中,相当于介词“于”,表示“比较”;“毋”,否定副词,常用在祈使句中,有劝阻之意;“以”同前,介词,下省略“长乎尔”的宾语;“则”,连词,表强调;“也”,句尾语气词,表肯定语气,模仿学生背后的意见;“如”,假如,连词;“或”,不定代词,“有人”,代表自己;“则”,连词,与“如”相对;“那么”,是一个假设复句;“何以”,疑问代词与介词结合;“哉”,语气词,有反问的语气在,表示“孔子给学生机会,学生应该大胆发表意见”的意思。

【命题规律】

一般不单独命题,只在翻译题中涉及。现代汉语的判断句,一般用判断动词“是”表示,而古汉语常借助虚词来表判断。了解判断句的一般表示形式,有助于我们做好文言翻译题。

【例题解析】

翻译下列句子。

是非真能好古也,特与庸俗人同好而已。

试解:_________________________________________

考点链接判断句解析 “非”表否定判断。

答案 这不是真能爱好古物,只不过和庸俗人趣味相同罢了。

点拨 现代汉语常用的判断动词“是”在古汉语中常用作代词,如上句中,“是非”,“是”为代词,翻译成“这”,而“非”表否定判断。

【考点总结】

判断句

现代汉语一般是通过判断词“是”来表示判断的,古代汉语在表达判断时有很大的不同,阅读时需要分清类型、掌握规律。1.直接在句末用语气助词“也”帮助判断。如:妪,先大母婢也。

2.在主语后用“者”表示提顿,再在谓语后用“也”。如:南冥者,天池也。

3.用“为”字来表判断。如:知之为知之,不知为不知。

4.用“则”“皆”“素”“即”“诚”等表判断。如:(1)此则岳阳楼之大观也。(2)梁父即楚将项燕。

5.直接用名词或名词短语表判断。如:刘备,天下枭雄。

【命题规律】

(1)“则”是常考虚词,2012年有1套试卷考到,2011年有2套试卷考到,2010年有1套试卷考到。

(2)“则”多考连词用法,且多考表承接和表转折的用法,如2012年安徽卷和2011年的山东卷、天津卷都是考这两种用法。“则”字的用法A.②③④⑧ B.①④⑤⑦

C.①②④⑥⑧ D.③⑤⑥⑦

试解:____________________________________________

解析 ③应该是“就、那么”的意思。⑤应该是表判断,“就、就是”的意思。⑦应该是名词,“准则”的意思。

答案 C

点拨 “则”常作连词,可表示承接、条件、假设、并列、转折、让步等关系。要判断其意义和用法,首先要明确上下句的关系,然后根据不同关系,确定与之对等的现代汉语的关联词,如第③句,上下句不是因果关系,而是假设关系,对应的现代汉语关联词应该是“如果……就(那么)”。

1.文本审美

学而时习之,不亦说乎?

温故而知新,可以为师矣。

学而不思则罔,思而不学则殆。

……

孔子读书勤奋刻苦,一生有很高成就,是我国著名的思想家、教育家,被称为圣人。但是,任何人的学识本领都是由学习而来,孔子不经过勤奋刻苦的学习,也就不能成其为孔子。孔子不光在思想上给我们带来很好的启示,他的学习思想、态度、方法也为我们树立了榜样,是值得我们认真学习的。

2.写作迁移

【角度】 《论语》中的不少章节都谈到了学习。那么,一个人为什么应该不断地学习?应该学什么?在学习的过程中应该抱有怎样的态度?请让我们再一次走近孔子,虔诚地聆听先贤的教诲。

【示例】

阅读——一个人的信仰

一个人,因为信仰而幸福;一个人,有阅读作信仰,更是他的幸福!

因为阅读,我们知道在道路的尽头,不管遭遇怎样的黑暗与不幸,他总在等待着我们。就像一个看似严厉、冷酷的父亲在孩子疲惫无力的时候,总是张开了双臂的温柔,等待他的孩子归来,然后用无言与沉默洗去孩子的疑虑、痛苦、挫折、孤独,再赋予他永恒的光明。

阅读,是因为开始怀疑,开始彷徨。我们一直在苦苦的跋涉中找寻自己所要的答案。可是,生存是无情的,现实是残酷的,所要走的路在哪里?很多时候,自己真的不知道。尘烟四起的荒漠,可有精神的路标?谁陪我们从容地走在永恒的黑暗里?

阅读,是为了找寻生存的答案,为了抵抗身边泛黄的流俗。选择阅读,就是选择孤独;选择阅读,就是选择怪异;选择阅读,就是选择边缘。我们想走的路,不只有分

数,不只有公式,不只有文凭。那里有爱,有梦,有理想,有追寻。

阅读,给了我每天一张洁白的纸。希望这张纸上有外在世界的精彩痕迹,更有内在的真正的自我唤醒。唤醒灵魂,灵魂才是真正的存在。有了灵魂,我们的每一天才可能有意义。有了意义,才开始有真正的信仰。

阅读,一个人的信仰,孤独的信仰。走在平凡的日子里,它正在洗刷尘起的风暴,然后又给我宁静、希望和安慰。只有他在一遍遍地给我期许,对于一个纤弱得随时可以消失的生命,信仰变得如此地珍贵。

尽管仍然没有确定的方向,尽管仍然找不到终极的意

义。但是,我却能在无边的黑夜里静静地坐下来,静静地读一本书了。阅读让我听到了自己内心深处的声音,大海一样的声音。尽管它很微弱,但是依然能够穿透心灵的厚壁。

我知道,它也许会消失,但是对于聆听过的人,有过哪怕片刻的安宁和顿悟,就已经足够了。

阅读让我步履沉沉,岁月不再轻飘飘地吹散在风里。我只想做一个纯粹的自己,哪怕从此与所有斑斓的色彩挥手别离。

【漫漫古典情】气蒸云梦泽,波撼岳阳城

?

八月湖水平,涵虚混太清。气蒸云梦泽,波撼岳阳城

欲济无舟楫,端居耻圣明。坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

——孟浩然《临洞庭上张丞相》

这是一首“干禄”诗。所谓“干禄”,即是向达官贵人呈献诗文,以求引荐录用。玄宗开元二十一年(733),张九龄为丞相,作者西游长安,以此诗献之,以求录用。诗前半泛写洞庭波澜壮阔,景色宏大,象征开元的清明政治。后半即景生情,抒发个人进身无路、闲居无聊的苦衷,表达了急于用世的决心。全诗颂对方,而不过分;乞录用,而不自贬,不亢不卑,十分得体。

一个人有什么样的朋友,直接反映着他的为人。

要了解一个人,你只要观察他的社交圈子就够了,从中可以看到他的价值取向。这就是我们经常说的“物以类聚,人以群分”。

人们常说:“在家靠父母,出门靠朋友。”朋友在一个人的社会活动中无疑是非常重要的。朋友像一本书,通过他可以打开整个世界。

但是朋友有好坏之分。良友益友可以给你带来很多帮助,恶友佞友却会给你带来许多麻烦,甚至引你走上邪路。因此,选择朋友就显得非常重要。

朋友之道(1)

——于丹《论语》心得那么,什么样的朋友是好朋友?什么样的朋友是不好的朋友?怎样才能交上好的朋友呢?

《论语》里面给出了答案。

孔夫子非常看重一个人成长过程中朋友的作用。

孔子教育自己的学生要交好的朋友,不要结交不好的朋友。

他说,这个世界上对自己有帮助的有三种好朋友,就是所谓“益者三友”,是友直、友谅、友多闻。

第一,友直。直,指的是正直。

这种朋友为人真诚,坦荡,刚正不阿,有一种朗朗人

格,没有一丝谄媚之色。他的人格可以影响你的人格。他可以在你怯懦的时候给你勇气,也可以在你犹豫不前的时候给你果决。所以这是一种好朋友。

第二,友谅。《说文解字》说:“谅,信也。”信,就是诚实。

这种朋友为人诚恳,不作伪。与这样的朋友交往,我们内心是妥帖的,安稳的,我们的精神能得到一种净化和升华。

第三,友多闻。这种朋友见闻广博,用今天的话说就是知识面宽。

在孔子生活的先秦时代,不像我们今天有电脑,有网络,有这么发达的资讯,有各种形式的媒体。那个时候的人要想广视听怎么办呢?最简单的一个办法就是结交一个广见博闻的好朋友,让他所读的书,让那些间接经验转化成你的直接经验。

当你在一些问题上感到犹豫彷徨,难以决断时,不妨到朋友那里,也许他广博的见闻可以帮助你作出选择。

结交一个多闻的朋友,就像拥有了一本厚厚的百科辞典,我们总能从他的经验里面,得到对自己有益的借鉴。

《论语》中的益者三友,就是正直的朋友、诚实的朋友、广见博识的朋友。

孔老夫子又说有三种坏朋友,即“损者三友”,那又是些什么样的人呢?

孔夫子说,还有三种坏朋友,叫做友便辟、友善柔、友便佞,这三者“损矣”。这损者三友,是三种什么人呢?

首先是友便辟,这种朋友指的是专门喜欢谄媚逢迎,溜须拍马的人。

我们在生活中经常会碰到这样的人,你的什么话,他都会说“太精彩了”;你做的任何事情,他都会说“太棒了”。他从来不会对你说个“不”字,反而会顺着你的思路、接着你的话茬,称赞你,夸奖你。

这种人特别会察言观色,见风使舵,细心体会你的心情,以免违逆了你的心意。

“友便辟”和“友直”正好相反,这种人毫无正直诚实之心,没有是非原则。他们的原则就是让你高兴,以便从中得利。

大家还记得电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》里面的大奸臣和珅吗?他对乾隆皇帝百般逢迎,奴颜谄媚,几乎无所不用其极。这就是一个典型的“便辟”之人。

孔夫子说,和这种人交朋友,太有害啦!

为什么?和这种人交朋友,你会感到特别舒服、愉快,就像电视剧里的乾隆皇帝一样,明知道和珅贪赃枉法,却还是离不开他。

但是,好话听多了,马屁拍得舒心了,头脑就该发昏了,自我就会恶性膨胀,盲目自大,目中无人,失去了基本的自省能力,那离招致灾难也就不远了。

这种朋友,就是心灵的慢性毒药。

第二种叫友善柔。这种人是典型的“两面派”。

他们当着你的面,永远是和颜悦色、满面春风,恭维你,奉承你,就是孔子说的“巧言令色”。但是,在背后呢,会传播谣言,恶意诽谤。

我们经常会听到这样的控诉:我的这个朋友长得那么和善,言语那么温和,行为那么体贴,我把他当作最亲密的朋友,真心地帮助他,还和他掏心窝子,诉说自己内心的秘密。可是,他却背着我,利用我对他的信任,谋取自己的私利;还散布我的谣言,传扬我的隐私,败坏我的人格。当我当面质问他的时候,他又会矢口否认,装出一副老好人受委屈的样子。

这种人虚假伪善,与“谅”所指的诚信坦荡正好相反。

他们是真正的小人,是那种心理阴暗的人。

但是,这种人往往会打扮出一副善良面孔。由于他内心有所企图,所以他对人的热情,比那些没有企图的人可能要高好几十倍。所以,你要是一不小心被这种人利用的话,你就给自己套上了枷锁。如果你不付出惨痛的代价,这个朋友是不会放过你的。这是在考验我们自己的眼光,考验我们知人论世的能力。

第三种叫友便佞。便佞,指的就是言过其实、夸夸其谈的人,就是老百姓说的“光会耍嘴皮子”的人。

这种人生就一副伶牙俐齿,没有他不知道的事,没有他不懂得的道理,说起话来,滔滔不绝,气势逼人,不由得人不相信。可实际上呢,除了一张好嘴,别的什么也没有。

朋友之道(2)

——于丹《论语》心得

这种人又和上面讲的“多闻”有鲜明的区别,就是没有真才实学。便佞之人就是巧舌如簧却腹内空空的人。

孔夫子从来就非常反感花言巧语的人。君子应该少说话,多做事。他最看重的,不是一个人说了什么,而是一个人做了什么。

当然,在现代社会,人们的价值观有了一定的变化,有真才实学的人,如果口才太过于笨拙,不善于表达自己,也会给自己的职业和人生带来一些障碍。

但是,如果只会言语,没有真功夫,那种危害比前者要可怕得多。

《论语》中的损者三友,就是谄媚拍马的朋友,两面派的朋友,还有那些夸夸其谈的朋友。这样的朋友可千万不能交,否则我们将付出惨重的代价。

但是,好人坏人都不会写在脸上,我们怎样才能交到好朋友而远离坏朋友呢?

要想交上好朋友,不交坏朋友,需要两个前提:一是意愿,二是能力。在孔子的理论里,前者叫做“仁”,后者

叫做“知(智)”。

那么究竟什么是仁呢?孔子的学生樊迟曾经问过他的老师。

老师只回答了两个字:“爱人。”真正关爱他人就是仁。

樊迟又问,什么叫“知(智)”?

老师同样回答了两个字:“知人。”了解他人就是有智慧。

可见,我们想要交上好朋友,第一要有仁爱之心,愿意与人亲近,有结交朋友的意愿;第二,要有辨别能力,这样才能交到品质好的朋友。有了这两条,就有了保障交友质量的底线。

从某种意义上讲,交到一个好朋友其实就是开创了一段美好生活。我们的朋友正像一面镜子,从他们身上我们能看到自己的差距。

但是,也有些无心之人,老跟朋友在一起,自己却不能对照自省。

举个不恰当的例子。《史记》卷六十二《管晏列传》里面有一篇晏子的传记。晏子就是齐国的名相晏婴,“晏子使楚”的故事是大家所熟悉的。

大家知道,晏婴是五短身材,其貌不扬,看起来样子有点猥琐。可是他有一个车夫,却长得特别帅,个子高高的,相貌堂堂。

这个车夫很有意思,觉得自己给齐国的宰相驾车很风光。而且,他觉得自己的位置很好啊:每天坐在车前面,驾着高头大马,而晏子却只能在车棚里面坐着。他觉得车夫这个职业真是太好了!

有一天,车夫回到家里,发现自己的夫人哭哭啼啼地收拾了东西要回娘家。他吃惊地问道,你要干什么?他夫人说,我实在忍受不了了,我要离开你。我觉得跟你在一起挺耻辱的。

车夫大惊,你不觉得我风光吗?他夫人说,你以为什么叫做风光?像人家晏婴那样身负治世之才,却如此谦恭,坐在车里毫不张扬;而你不过就是一个车夫而已,却

觉得自己风光无限,趾高气扬全在脸上!你整天跟晏婴这样的人在一起,却不能从他身上学到一点东西来反省自己,这使我对你很绝望。跟你生活是我人生最大的耻辱了。

后来这个事情传扬出来,晏婴对这个车夫说:就冲你有这样的夫人,我就应该给你一个更好的职位。反而提拔了这个车夫。

这个故事告诉我们什么呢?这就是说,我们的周围有很多人,他们的生活方式和他们的处世态度,都可以成为我们的镜子,关键是我们自己要做个有心人。

孔夫子提倡我们结交益友,就是对我们有用的人。但这个有用并不是说通过他可以改善你的现实生活条件,相反,孔子从来不主张你去结交富豪和有权势的人,而是要你去结交那些可以完善你的品德,提高你的修养,丰富你的内涵的人。

大家知道,中国古代有一个山水田园诗派,这个流派的作品以表现隐逸情怀、抒发山水田园之乐为主。

那么,真正的田园在哪里?它并不在与世隔绝的深山老林,而在现实生活之中。所谓“小隐隐于野,而大隐隐于市”,只有那些修炼不够的小隐士才会躲到这个山那个山,很做作地修座别墅;真正的大隐是不离红尘的,他可能就生活在闹市之中,每天做着跟大家毫无二致的事情,但他的心中却自有一方从容宁静的田园。

我们都知道陶渊明,他是田园诗创作的鼻祖,中国的隐逸之宗。陶渊明的生活条件虽极其简陋,但他活得却很快乐。《南史·隐逸传》记载说,陶渊明自己不解音律,却蓄素琴一张,这张琴连弦都没有,就是那么一段木头。他每有会意,就抚弄这段木头,说是弹琴,而且弹得很投入,把自己内心的情感全都寄寓其中,有时弹着弹着就痛哭失声。而每每此时,那些真正听得懂的朋友也会为之动容。陶渊明用这么一张无弦琴弹奏他心灵的音乐,和朋友们把酒言欢,然后说,“我醉欲眠卿可去”,我已经喝高

了你们走吧。朋友们也不计较,就都走了,日后还是欢会如旧。这样的朋友才是真正的朋友,这样的日子才是真正快乐的日子,因为大家的心灵有一种默契。

我曾经看过台湾著名的散文家林清玄写的一篇散文,他说一个朋友和他要一幅字,自己挂在书房里。朋友对他说,你要写非常简单的,让我每天看了以后就有用的一句话。他想了半天,就写了四个字,叫“常想一二”。那个朋友不懂,说这是什么意思啊?林清玄解释说,大家都说这个世上“不如意事常八九,可与言者无二三”,我们就算认可这种说法吧,但是起码还有一二如意事啊?我帮不了你太多,我只可以告诉你就常想那“一二”吧,想一想那些快乐的事情,去放大快乐的光芒,抑制心底的不快,这也就是我作为一个朋友能够为你做的最好的事情了。

有这样一个来自西方的寓言,说有一个国王过着锦衣玉食、声色犬马的日子,天下所有至极的宝物美色都给了他,他仍然不快乐。他不知道怎样才能快乐起来,于是派人找来了御医。

御医看了半天,给他开了一个方子,说你必须让人在全国找到一个最最快乐的人,然后穿上他的衬衫,你就快乐了。

国王就派大臣们分头去找,后来终于找到了一个快乐得不可救药的人。但是大臣们向国王汇报说,我们没办法拿回那件能够给您带来快乐的衬衫。

国王说,怎么会这样?必须给我拿回那件衬衫!

大臣们说,那个特别快乐的人是个穷光蛋,他从来就是光着膀子的,连一件衬衫都没有。

其实这个寓言也是对生活的一种诠释,它告诉我们,生活中真正的快乐是心灵的快乐,它有时跟外在的物质生活不见得有紧密的联系。孔子生活的时代,是一个物质极其贫匮的时代,在那个时代真正快乐的力量,也就来自于心灵的富足,来自于一种教养,来自于对理想的憧憬,也来自于同良朋益友间的切磋交流。

我们知道了什么样的朋友是好朋友,还需要知道怎样与朋友相处好。好朋友是不是就意味着要打成一片?我们经常说,谁跟谁好得穿一条裤子,这是朋友相处的恰当距离吗?

读书的四种境界需求,作为一种修身养性,陶冶品行情操的方式,作为一项净化、丰富、扩展人生的崇高事业,读书当然有境界,而且有四种境界。

“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”此乃第一境也。读书,要静心而读,守住心灵深处的宁静和纯真,耐住寂寞,甘于孤独,要潜心铸剑,专心致志,聚精会神,心无旁骛。柳宗元诗云:“真源了无取,妄迹世所逐”,“淡然离言说,悟悦心自足”。在明媚的春光里,小桥流水,白云悠悠,在树荫下,就是一本书,一把椅子,一杯清茶,读起来,你感到是那样的清静,那样的优雅;在寒冷的冬夜中,夜阑人静、万籁俱寂,在书房里,就是一本书,一个人,一盏孤灯,手不释卷,你又觉得是那样的幽静,那样的惬意。这是一种“板凳甘坐十年冷”的读书境界。

“采菊东篱下,悠然见南山。”此乃第二境也。读书不仅要坐下来,还要能读进去。书间如梦,一尊还酹明月。书读进去了,就会沉醉其中,废寝忘食,乐而忘忧,真可谓时光现在最佳,江山如此多娇,风景这边独好。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花,阅遍人间春色,人与书就会融为一体。这是一种“书人合一”的读书境界。

“会当凌绝顶,一览众山小。”此乃第三境也。古今中外多少事,一切都付书本中。书籍犹如巍峨的高山,绵延不尽,读书到一定的程度,就会高屋建瓴,对事物的认识就会更深更透,人的心胸就会无限宽阔,显示一种博大

的胸怀和宏伟的气魄。这是一种超越自我、超越现实、超然物外的“天人合一”的至高至上的境界。让我们的心灵在读书中升华到自由之境。

“欲穷千里目,更上一层楼。”此乃第四境也。千江有水千江月,万里无云万里天。人生有限,学海无涯,山外有山,天外有天,永无止境。“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。”读书到最后,就深感到自己的渺小和知识的博大精深,要毕生践履,求精图新,倡导一种不断攀登、永远向上、积极进取的精神。终身学习,把读书作为人生的内在需求,融化到血液、基因和灵魂中去,成为生命的一部分。天长地久有时尽,此读绵绵无绝期。这是一种 “时人合一”的超越空间的至远至臻的境界。

修身名句

答案 (1)něi (2)pǔ (3)dǔ (4)fán (5)qiǎnɡ (6)sì

预习作业1.2.答案 (1)肆,制作器物的场所,作坊;致,获得 (2)饿 (3)信,诚信;情,诚,真诚 (4)背 (5)敏,勤勉;就,走向,到 (6)贤,以……为贤,推崇;易,轻视 (7)奉献,献出 (8)治 (9)约束 (10)表示不肯定的推测语气 (11)切问,提问题切实具体而不浮泛;近思,思考问题贴近实际而不好高骛远、玄思冥想 (12)这 (13)教导 (14)是 (15)给予

答案 (1)“已”通“矣”,句末表肯定的语气词 (2)“已”通“矣”,句末表肯定的语气词 (3)“与”通“欤”,句末表疑问的语气词 (4)“女”通“汝”,第二人称代词“你” (5)“知”通“智”,聪明、智慧 (6)“亡”通“无”,没有

3.

4.答案 (1)介词,相当于“于”,引出“攻”的对象/介词,相当于“于”,引出比较对象/疑问语气词 (2)助词,放在定语和中心语之间,“的”/第三人称代词,他/代词,代指知识、道理/助词,用在主谓之间,取消句子独立性/代词,代指上文所叙之事

答案 (1)形容词的使动用法,使……端正 (2)形容词的意动用法,以……为贤,推崇 (3)名词用作动词,侍奉 (4)形容词的使动用法,使……坚定 (5)名词作状语,用襁褓

5.特殊句式

(1)小人哉,樊须也:________________________________

(2)敏于事而慎于言:________________________________

(3)仲尼焉学:______________________________________

(4)而亦何常师之有:________________________________

(5)其诸异乎人之求之与:____________________________

(6)是礼也:_______________________________

(7)知之为知之,不知为不知,是知也:________________

答案 (1)主谓倒装 (2)介词短语后置 (3)宾语前置

(4)宾语前置 (5)介词短语后置 (6)判断句 (7)判断6.成语积累

(1)食无求饱,居无求安:____________________________

(2)敏于事而慎于言:________________________________

(3)贤贤易色:______________________________________

(4)言而有信:______________________________________

(5)文武之道:______________________________________

(6)温良恭俭让:____________________________________

(7)博学笃志:______________________________________

(8)切问近思:______________________________________

(9)知之为知之,不知为不知,是知也:________________

7.答案 (1)饮食不求满足,居住不要求安适。形容安贫乐道。(2)做事勤快,说话谨慎。(3)对妻子重美德不重美貌。(4)说话算数,守信用。(5)文,周文王。武,周武王。他们都是古人所推崇的贤君。本指周文王、周武王治理国家的法令制度、礼乐政教。后也泛指治理国家要宽严相济。(6)泛指态度谦恭,举止文雅。(7)广泛地学习并坚定自己的意志。(8)提出问题和思考问题都切合实际,不浮泛。(9)知道就是知道,不知道就是不知道,这才是真正的知道。名句积累

(1)女为君子儒,______________。

(2)君子食无求饱,居无求安,________________,________________,可谓好学也已。

(3)________________,好古,敏以求之者也。

(4)______________,切问而近思,仁在其中矣。

(5)______________,______________,是知也。

答案 (1)无为小人儒 (2)敏于事而慎于言 就有道而正焉 (3)我非生而知之者 (4)博学而笃志 (5)知之为知之

不知为不知

8. 古人讲求“进德修业”。从孔子和子夏等人多次谈到的“好学”的表现看,他们所说的“学”侧重于“进德”与“修业”的哪一个方面?“樊迟请学稼”为什么遭到孔子的训斥?

提示 孔子及其弟子主张“学以致其道”,“古之学者为己,今之学者为人”,把实行政治思想和政治原则(道)、修养自身作为学习目的;他们所称赏的好学,也主要表现在致力于道德修养方面,如:“有颜回者好学,不重点突破迁怒,不贰过”“贤贤易色,事父母能竭其力,事君能致其身,与朋友交言而有信:虽曰未学,吾必谓之学矣”。在“道”和具体的文化知识及实用技艺方面,他们总是把道放在首位,主张“行有余力,则以学文”(1.6章,见教材第五课“仁者爱人”),孔子告诫子夏“女为君子儒,无为小人儒”。子夏自己也说过:“虽小道,必有可观者焉;致远恐泥,是以君子不为也。”从这些论述可以清楚看到,孔子是把进德,即道德修养,视为学习的首要任务的。

孔子批评樊须,是因为樊须的要求不但违背了孔子以进德为学习目的的主张,也与儒家修业思想不合。儒家的修业指建功立业或研习学问(如修习诗书礼乐),而不是学习劳动技能。孔子一贯轻视劳动人民,轻视体力劳动,他曾说过“君子而不仁者有矣夫,未有小人而仁者也”“唯女子与小人为难养也”的话,孔子本人在当时就受到“四体不勤,五谷不分”(18.7章,见教材第四课“知其不可而为之”)的指责。现在樊须却想做在孔子看来只有小人才做的事,无怪乎招来孔子的严厉批评。这反映了孔子思想保守落后的一面。

“知之为知之,不知为不知,是知也”内涵深邃,充满哲学智慧。说说你对这句话的理解。

提示 本章“是知也”有两个含义:(1)具有自知之明,这是智慧的表现。(2)知自身所不知。是将此不知变为知的起点,通过努力就可以将不知变为知。从哲学上看,本章至少包含两个哲学原则:一是实事求是,二是矛盾双方的对立与转化。

胡适曾经指出,像1.10章“夫子之求之也,其诸异乎人之求之与”这样一句话,竟使用了将近十个“虚”字,“这是把说话完完全全记录出来的缘故”。这些虚字的使用,不但使句子显得活泼多变,舒展自如,而且生动地描摹了人物的口吻语调,表现了人物的神情态度。试再举几例简要分析。

提示 如7.5章中的“甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公!”一句,“甚”,是个表程度的副词,它还可充当谓语;“矣”,是用在陈述句后的语气词,这里表示出对自己“衰”变化的惊讶和感叹;“也”,用在判断句或陈述句后,表示肯定、强调的语气;下句的“矣”同样用在形容词谓语“久”的后面,表示强烈的感叹。两个“矣”又作为谓语前置,更突出感慨的强烈。

又如11.26章中的“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也!’如或知尔,则何以哉?”这是孔子循循善诱学生言志的一段话,大量的虚词将孔子善于启发学生说出自己见解的教学方法表现出来了。“以”,介词,这里表示“因为”;“乎”,用在句中,相当于介词“于”,表示“比较”;“毋”,否定副词,常用在祈使句中,有劝阻之意;“以”同前,介词,下省略“长乎尔”的宾语;“则”,连词,表强调;“也”,句尾语气词,表肯定语气,模仿学生背后的意见;“如”,假如,连词;“或”,不定代词,“有人”,代表自己;“则”,连词,与“如”相对;“那么”,是一个假设复句;“何以”,疑问代词与介词结合;“哉”,语气词,有反问的语气在,表示“孔子给学生机会,学生应该大胆发表意见”的意思。

【命题规律】

一般不单独命题,只在翻译题中涉及。现代汉语的判断句,一般用判断动词“是”表示,而古汉语常借助虚词来表判断。了解判断句的一般表示形式,有助于我们做好文言翻译题。

【例题解析】

翻译下列句子。

是非真能好古也,特与庸俗人同好而已。

试解:_________________________________________

考点链接判断句解析 “非”表否定判断。

答案 这不是真能爱好古物,只不过和庸俗人趣味相同罢了。

点拨 现代汉语常用的判断动词“是”在古汉语中常用作代词,如上句中,“是非”,“是”为代词,翻译成“这”,而“非”表否定判断。

【考点总结】

判断句

现代汉语一般是通过判断词“是”来表示判断的,古代汉语在表达判断时有很大的不同,阅读时需要分清类型、掌握规律。1.直接在句末用语气助词“也”帮助判断。如:妪,先大母婢也。

2.在主语后用“者”表示提顿,再在谓语后用“也”。如:南冥者,天池也。

3.用“为”字来表判断。如:知之为知之,不知为不知。

4.用“则”“皆”“素”“即”“诚”等表判断。如:(1)此则岳阳楼之大观也。(2)梁父即楚将项燕。

5.直接用名词或名词短语表判断。如:刘备,天下枭雄。

【命题规律】

(1)“则”是常考虚词,2012年有1套试卷考到,2011年有2套试卷考到,2010年有1套试卷考到。

(2)“则”多考连词用法,且多考表承接和表转折的用法,如2012年安徽卷和2011年的山东卷、天津卷都是考这两种用法。“则”字的用法A.②③④⑧ B.①④⑤⑦

C.①②④⑥⑧ D.③⑤⑥⑦

试解:____________________________________________

解析 ③应该是“就、那么”的意思。⑤应该是表判断,“就、就是”的意思。⑦应该是名词,“准则”的意思。

答案 C

点拨 “则”常作连词,可表示承接、条件、假设、并列、转折、让步等关系。要判断其意义和用法,首先要明确上下句的关系,然后根据不同关系,确定与之对等的现代汉语的关联词,如第③句,上下句不是因果关系,而是假设关系,对应的现代汉语关联词应该是“如果……就(那么)”。

1.文本审美

学而时习之,不亦说乎?

温故而知新,可以为师矣。

学而不思则罔,思而不学则殆。

……

孔子读书勤奋刻苦,一生有很高成就,是我国著名的思想家、教育家,被称为圣人。但是,任何人的学识本领都是由学习而来,孔子不经过勤奋刻苦的学习,也就不能成其为孔子。孔子不光在思想上给我们带来很好的启示,他的学习思想、态度、方法也为我们树立了榜样,是值得我们认真学习的。

2.写作迁移

【角度】 《论语》中的不少章节都谈到了学习。那么,一个人为什么应该不断地学习?应该学什么?在学习的过程中应该抱有怎样的态度?请让我们再一次走近孔子,虔诚地聆听先贤的教诲。

【示例】

阅读——一个人的信仰

一个人,因为信仰而幸福;一个人,有阅读作信仰,更是他的幸福!

因为阅读,我们知道在道路的尽头,不管遭遇怎样的黑暗与不幸,他总在等待着我们。就像一个看似严厉、冷酷的父亲在孩子疲惫无力的时候,总是张开了双臂的温柔,等待他的孩子归来,然后用无言与沉默洗去孩子的疑虑、痛苦、挫折、孤独,再赋予他永恒的光明。

阅读,是因为开始怀疑,开始彷徨。我们一直在苦苦的跋涉中找寻自己所要的答案。可是,生存是无情的,现实是残酷的,所要走的路在哪里?很多时候,自己真的不知道。尘烟四起的荒漠,可有精神的路标?谁陪我们从容地走在永恒的黑暗里?

阅读,是为了找寻生存的答案,为了抵抗身边泛黄的流俗。选择阅读,就是选择孤独;选择阅读,就是选择怪异;选择阅读,就是选择边缘。我们想走的路,不只有分

数,不只有公式,不只有文凭。那里有爱,有梦,有理想,有追寻。

阅读,给了我每天一张洁白的纸。希望这张纸上有外在世界的精彩痕迹,更有内在的真正的自我唤醒。唤醒灵魂,灵魂才是真正的存在。有了灵魂,我们的每一天才可能有意义。有了意义,才开始有真正的信仰。

阅读,一个人的信仰,孤独的信仰。走在平凡的日子里,它正在洗刷尘起的风暴,然后又给我宁静、希望和安慰。只有他在一遍遍地给我期许,对于一个纤弱得随时可以消失的生命,信仰变得如此地珍贵。

尽管仍然没有确定的方向,尽管仍然找不到终极的意

义。但是,我却能在无边的黑夜里静静地坐下来,静静地读一本书了。阅读让我听到了自己内心深处的声音,大海一样的声音。尽管它很微弱,但是依然能够穿透心灵的厚壁。

我知道,它也许会消失,但是对于聆听过的人,有过哪怕片刻的安宁和顿悟,就已经足够了。

阅读让我步履沉沉,岁月不再轻飘飘地吹散在风里。我只想做一个纯粹的自己,哪怕从此与所有斑斓的色彩挥手别离。

【漫漫古典情】气蒸云梦泽,波撼岳阳城

?

八月湖水平,涵虚混太清。气蒸云梦泽,波撼岳阳城

欲济无舟楫,端居耻圣明。坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

——孟浩然《临洞庭上张丞相》

这是一首“干禄”诗。所谓“干禄”,即是向达官贵人呈献诗文,以求引荐录用。玄宗开元二十一年(733),张九龄为丞相,作者西游长安,以此诗献之,以求录用。诗前半泛写洞庭波澜壮阔,景色宏大,象征开元的清明政治。后半即景生情,抒发个人进身无路、闲居无聊的苦衷,表达了急于用世的决心。全诗颂对方,而不过分;乞录用,而不自贬,不亢不卑,十分得体。

一个人有什么样的朋友,直接反映着他的为人。

要了解一个人,你只要观察他的社交圈子就够了,从中可以看到他的价值取向。这就是我们经常说的“物以类聚,人以群分”。

人们常说:“在家靠父母,出门靠朋友。”朋友在一个人的社会活动中无疑是非常重要的。朋友像一本书,通过他可以打开整个世界。

但是朋友有好坏之分。良友益友可以给你带来很多帮助,恶友佞友却会给你带来许多麻烦,甚至引你走上邪路。因此,选择朋友就显得非常重要。

朋友之道(1)

——于丹《论语》心得那么,什么样的朋友是好朋友?什么样的朋友是不好的朋友?怎样才能交上好的朋友呢?

《论语》里面给出了答案。

孔夫子非常看重一个人成长过程中朋友的作用。

孔子教育自己的学生要交好的朋友,不要结交不好的朋友。

他说,这个世界上对自己有帮助的有三种好朋友,就是所谓“益者三友”,是友直、友谅、友多闻。

第一,友直。直,指的是正直。

这种朋友为人真诚,坦荡,刚正不阿,有一种朗朗人

格,没有一丝谄媚之色。他的人格可以影响你的人格。他可以在你怯懦的时候给你勇气,也可以在你犹豫不前的时候给你果决。所以这是一种好朋友。

第二,友谅。《说文解字》说:“谅,信也。”信,就是诚实。

这种朋友为人诚恳,不作伪。与这样的朋友交往,我们内心是妥帖的,安稳的,我们的精神能得到一种净化和升华。

第三,友多闻。这种朋友见闻广博,用今天的话说就是知识面宽。

在孔子生活的先秦时代,不像我们今天有电脑,有网络,有这么发达的资讯,有各种形式的媒体。那个时候的人要想广视听怎么办呢?最简单的一个办法就是结交一个广见博闻的好朋友,让他所读的书,让那些间接经验转化成你的直接经验。

当你在一些问题上感到犹豫彷徨,难以决断时,不妨到朋友那里,也许他广博的见闻可以帮助你作出选择。

结交一个多闻的朋友,就像拥有了一本厚厚的百科辞典,我们总能从他的经验里面,得到对自己有益的借鉴。

《论语》中的益者三友,就是正直的朋友、诚实的朋友、广见博识的朋友。

孔老夫子又说有三种坏朋友,即“损者三友”,那又是些什么样的人呢?

孔夫子说,还有三种坏朋友,叫做友便辟、友善柔、友便佞,这三者“损矣”。这损者三友,是三种什么人呢?

首先是友便辟,这种朋友指的是专门喜欢谄媚逢迎,溜须拍马的人。

我们在生活中经常会碰到这样的人,你的什么话,他都会说“太精彩了”;你做的任何事情,他都会说“太棒了”。他从来不会对你说个“不”字,反而会顺着你的思路、接着你的话茬,称赞你,夸奖你。

这种人特别会察言观色,见风使舵,细心体会你的心情,以免违逆了你的心意。

“友便辟”和“友直”正好相反,这种人毫无正直诚实之心,没有是非原则。他们的原则就是让你高兴,以便从中得利。

大家还记得电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》里面的大奸臣和珅吗?他对乾隆皇帝百般逢迎,奴颜谄媚,几乎无所不用其极。这就是一个典型的“便辟”之人。

孔夫子说,和这种人交朋友,太有害啦!

为什么?和这种人交朋友,你会感到特别舒服、愉快,就像电视剧里的乾隆皇帝一样,明知道和珅贪赃枉法,却还是离不开他。

但是,好话听多了,马屁拍得舒心了,头脑就该发昏了,自我就会恶性膨胀,盲目自大,目中无人,失去了基本的自省能力,那离招致灾难也就不远了。

这种朋友,就是心灵的慢性毒药。

第二种叫友善柔。这种人是典型的“两面派”。

他们当着你的面,永远是和颜悦色、满面春风,恭维你,奉承你,就是孔子说的“巧言令色”。但是,在背后呢,会传播谣言,恶意诽谤。

我们经常会听到这样的控诉:我的这个朋友长得那么和善,言语那么温和,行为那么体贴,我把他当作最亲密的朋友,真心地帮助他,还和他掏心窝子,诉说自己内心的秘密。可是,他却背着我,利用我对他的信任,谋取自己的私利;还散布我的谣言,传扬我的隐私,败坏我的人格。当我当面质问他的时候,他又会矢口否认,装出一副老好人受委屈的样子。

这种人虚假伪善,与“谅”所指的诚信坦荡正好相反。

他们是真正的小人,是那种心理阴暗的人。

但是,这种人往往会打扮出一副善良面孔。由于他内心有所企图,所以他对人的热情,比那些没有企图的人可能要高好几十倍。所以,你要是一不小心被这种人利用的话,你就给自己套上了枷锁。如果你不付出惨痛的代价,这个朋友是不会放过你的。这是在考验我们自己的眼光,考验我们知人论世的能力。

第三种叫友便佞。便佞,指的就是言过其实、夸夸其谈的人,就是老百姓说的“光会耍嘴皮子”的人。

这种人生就一副伶牙俐齿,没有他不知道的事,没有他不懂得的道理,说起话来,滔滔不绝,气势逼人,不由得人不相信。可实际上呢,除了一张好嘴,别的什么也没有。

朋友之道(2)

——于丹《论语》心得

这种人又和上面讲的“多闻”有鲜明的区别,就是没有真才实学。便佞之人就是巧舌如簧却腹内空空的人。

孔夫子从来就非常反感花言巧语的人。君子应该少说话,多做事。他最看重的,不是一个人说了什么,而是一个人做了什么。

当然,在现代社会,人们的价值观有了一定的变化,有真才实学的人,如果口才太过于笨拙,不善于表达自己,也会给自己的职业和人生带来一些障碍。

但是,如果只会言语,没有真功夫,那种危害比前者要可怕得多。

《论语》中的损者三友,就是谄媚拍马的朋友,两面派的朋友,还有那些夸夸其谈的朋友。这样的朋友可千万不能交,否则我们将付出惨重的代价。

但是,好人坏人都不会写在脸上,我们怎样才能交到好朋友而远离坏朋友呢?

要想交上好朋友,不交坏朋友,需要两个前提:一是意愿,二是能力。在孔子的理论里,前者叫做“仁”,后者

叫做“知(智)”。

那么究竟什么是仁呢?孔子的学生樊迟曾经问过他的老师。

老师只回答了两个字:“爱人。”真正关爱他人就是仁。

樊迟又问,什么叫“知(智)”?

老师同样回答了两个字:“知人。”了解他人就是有智慧。

可见,我们想要交上好朋友,第一要有仁爱之心,愿意与人亲近,有结交朋友的意愿;第二,要有辨别能力,这样才能交到品质好的朋友。有了这两条,就有了保障交友质量的底线。

从某种意义上讲,交到一个好朋友其实就是开创了一段美好生活。我们的朋友正像一面镜子,从他们身上我们能看到自己的差距。

但是,也有些无心之人,老跟朋友在一起,自己却不能对照自省。

举个不恰当的例子。《史记》卷六十二《管晏列传》里面有一篇晏子的传记。晏子就是齐国的名相晏婴,“晏子使楚”的故事是大家所熟悉的。

大家知道,晏婴是五短身材,其貌不扬,看起来样子有点猥琐。可是他有一个车夫,却长得特别帅,个子高高的,相貌堂堂。

这个车夫很有意思,觉得自己给齐国的宰相驾车很风光。而且,他觉得自己的位置很好啊:每天坐在车前面,驾着高头大马,而晏子却只能在车棚里面坐着。他觉得车夫这个职业真是太好了!

有一天,车夫回到家里,发现自己的夫人哭哭啼啼地收拾了东西要回娘家。他吃惊地问道,你要干什么?他夫人说,我实在忍受不了了,我要离开你。我觉得跟你在一起挺耻辱的。

车夫大惊,你不觉得我风光吗?他夫人说,你以为什么叫做风光?像人家晏婴那样身负治世之才,却如此谦恭,坐在车里毫不张扬;而你不过就是一个车夫而已,却

觉得自己风光无限,趾高气扬全在脸上!你整天跟晏婴这样的人在一起,却不能从他身上学到一点东西来反省自己,这使我对你很绝望。跟你生活是我人生最大的耻辱了。

后来这个事情传扬出来,晏婴对这个车夫说:就冲你有这样的夫人,我就应该给你一个更好的职位。反而提拔了这个车夫。

这个故事告诉我们什么呢?这就是说,我们的周围有很多人,他们的生活方式和他们的处世态度,都可以成为我们的镜子,关键是我们自己要做个有心人。

孔夫子提倡我们结交益友,就是对我们有用的人。但这个有用并不是说通过他可以改善你的现实生活条件,相反,孔子从来不主张你去结交富豪和有权势的人,而是要你去结交那些可以完善你的品德,提高你的修养,丰富你的内涵的人。

大家知道,中国古代有一个山水田园诗派,这个流派的作品以表现隐逸情怀、抒发山水田园之乐为主。

那么,真正的田园在哪里?它并不在与世隔绝的深山老林,而在现实生活之中。所谓“小隐隐于野,而大隐隐于市”,只有那些修炼不够的小隐士才会躲到这个山那个山,很做作地修座别墅;真正的大隐是不离红尘的,他可能就生活在闹市之中,每天做着跟大家毫无二致的事情,但他的心中却自有一方从容宁静的田园。

我们都知道陶渊明,他是田园诗创作的鼻祖,中国的隐逸之宗。陶渊明的生活条件虽极其简陋,但他活得却很快乐。《南史·隐逸传》记载说,陶渊明自己不解音律,却蓄素琴一张,这张琴连弦都没有,就是那么一段木头。他每有会意,就抚弄这段木头,说是弹琴,而且弹得很投入,把自己内心的情感全都寄寓其中,有时弹着弹着就痛哭失声。而每每此时,那些真正听得懂的朋友也会为之动容。陶渊明用这么一张无弦琴弹奏他心灵的音乐,和朋友们把酒言欢,然后说,“我醉欲眠卿可去”,我已经喝高

了你们走吧。朋友们也不计较,就都走了,日后还是欢会如旧。这样的朋友才是真正的朋友,这样的日子才是真正快乐的日子,因为大家的心灵有一种默契。

我曾经看过台湾著名的散文家林清玄写的一篇散文,他说一个朋友和他要一幅字,自己挂在书房里。朋友对他说,你要写非常简单的,让我每天看了以后就有用的一句话。他想了半天,就写了四个字,叫“常想一二”。那个朋友不懂,说这是什么意思啊?林清玄解释说,大家都说这个世上“不如意事常八九,可与言者无二三”,我们就算认可这种说法吧,但是起码还有一二如意事啊?我帮不了你太多,我只可以告诉你就常想那“一二”吧,想一想那些快乐的事情,去放大快乐的光芒,抑制心底的不快,这也就是我作为一个朋友能够为你做的最好的事情了。

有这样一个来自西方的寓言,说有一个国王过着锦衣玉食、声色犬马的日子,天下所有至极的宝物美色都给了他,他仍然不快乐。他不知道怎样才能快乐起来,于是派人找来了御医。

御医看了半天,给他开了一个方子,说你必须让人在全国找到一个最最快乐的人,然后穿上他的衬衫,你就快乐了。

国王就派大臣们分头去找,后来终于找到了一个快乐得不可救药的人。但是大臣们向国王汇报说,我们没办法拿回那件能够给您带来快乐的衬衫。

国王说,怎么会这样?必须给我拿回那件衬衫!

大臣们说,那个特别快乐的人是个穷光蛋,他从来就是光着膀子的,连一件衬衫都没有。

其实这个寓言也是对生活的一种诠释,它告诉我们,生活中真正的快乐是心灵的快乐,它有时跟外在的物质生活不见得有紧密的联系。孔子生活的时代,是一个物质极其贫匮的时代,在那个时代真正快乐的力量,也就来自于心灵的富足,来自于一种教养,来自于对理想的憧憬,也来自于同良朋益友间的切磋交流。

我们知道了什么样的朋友是好朋友,还需要知道怎样与朋友相处好。好朋友是不是就意味着要打成一片?我们经常说,谁跟谁好得穿一条裤子,这是朋友相处的恰当距离吗?