《史记》选读《知其不可而为之》(48张)

图片预览

文档简介

课件48张PPT。1490年,一对年轻的朋友阿布雷特·丢勒和弗朗茨都在为成为青年艺术家而苦苦奋斗着。只是两个人都太贫穷,他们必须一边工作一边钻研艺术。

由于工作占用了他们太多的时间,他们在艺术上的进哲思短章

一幅杰作的诞生步非常缓慢。最终两位好朋友都觉得,要想在艺术上出人头地,必须一人工作以支持另一人全身心钻研艺术。两人进行抽签,丢勒赢了。于是,丢勒开始潜心投入艺术创作,弗朗茨则找到了一份高强度的全职工作,用这份薪水支持着他的朋友。他们约定,当丢勒艺术上成功之后,再全力支持弗朗茨从事艺术。

丢勒走遍了欧洲的各个城市观摩研究艺术。现在全世界的人都已经知道,与其说丢勒具有丰富的艺术天赋,不如说他就是个天才。丢勒很快就以自己的努力和天才在文艺复兴时的欧洲赢得了名声。丢勒获得成功之后,他没有忘记曾经的约定,他决定全力去支持他的朋友弗朗茨。但

是,丢勒不久就发现,弗朗茨为了支持他从事艺术,付出的代价太大了,长期的艰巨劳动,使得弗朗茨原本纤细、灵敏的手指变得僵硬扭曲,已经无法拿起精致的画笔在画布上挥毫作画了。

丢勒看到朋友艺术梦想的破灭,心中充满了愧疚和不安,他不知道该如何报答他的朋友。弗朗茨对他说:“我原本不想告诉你的,其实我早就发现,你的艺术天赋比我高得多,我们抽签的时候,我就决定了,我要全力帮助你成功,那两张签上面,每张都写的是你的名字。我为你感到自豪和骄傲,你也应该感到高兴才对。”

丢勒被朋友博大的胸怀深深震撼了,他暗自发誓,一定要创作出一幅杰作,送给弗朗茨。

一天,丢勒临时造访弗朗茨,他惊讶地看到,他的朋友双腿跪地,两只粗糙的手掌合在胸前,正虔诚的祈祷到:“上帝啊,让我的朋友获得更大的成功吧。”丢勒被这一情景强烈震撼,灵感顿现在他的脑中,他迅速的取出画笔,飞快的勾勒出弗朗茨那双合拢的、虔诚的、粗糙的、青筋暴突的手,这幅取名为《祈祷的手》的素描作品,成为丢勒一生中最珍爱也是最代表他素描成就的杰作。

这幅杰作,真实地记录了一个有关友爱、牺牲、奉献以及感恩戴德的故事。修身名句

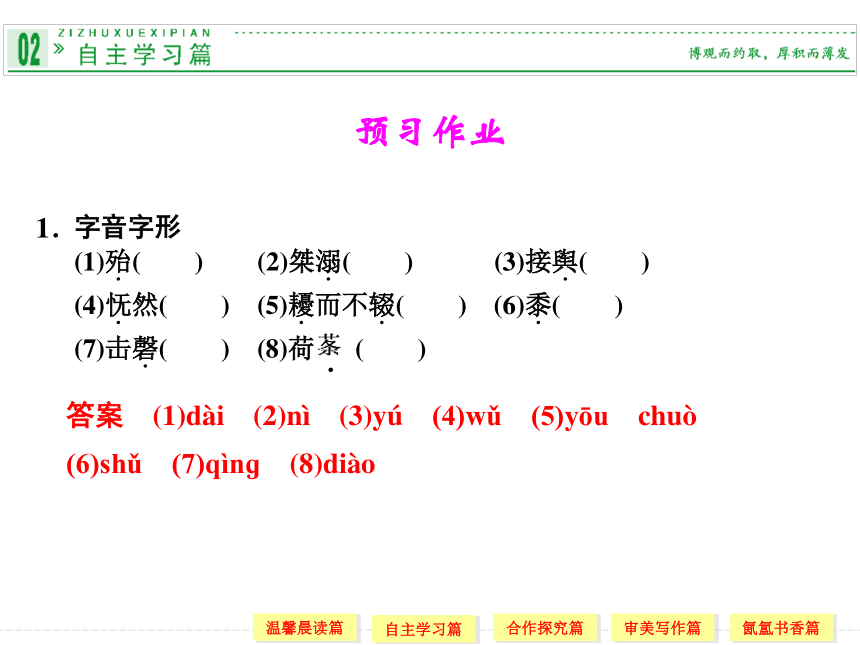

答案 (1)dài (2)nì (3)yú (4)wǔ (5)yōu chuò (6)shǔ (7)qìnɡ (8)diào

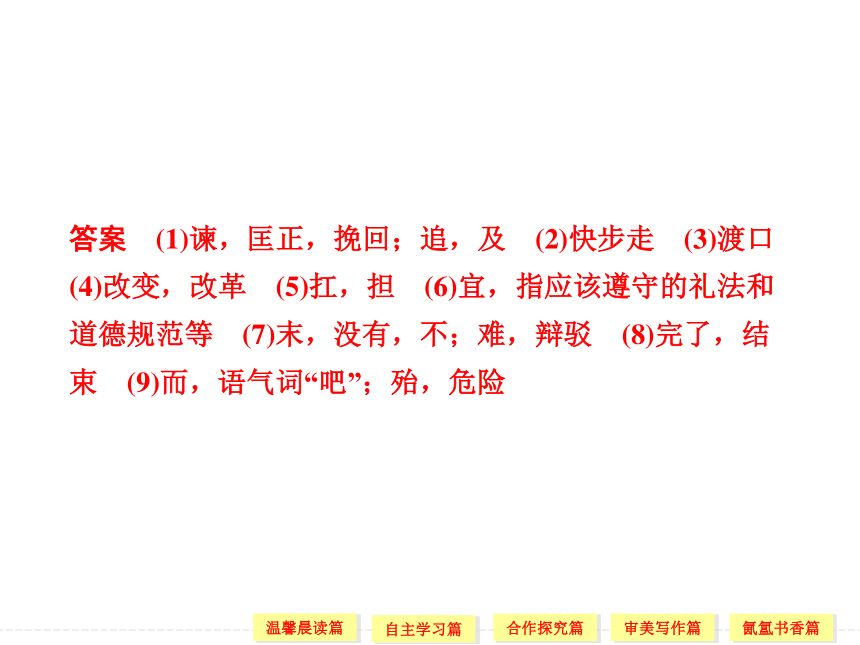

预习作业1..2.答案 (1)谏,匡正,挽回;追,及 (2)快步走 (3)渡口 (4)改变,改革 (5)扛,担 (6)宜,指应该遵守的礼法和道德规范等 (7)末,没有,不;难,辩驳 (8)完了,结束 (9)而,语气词“吧”;殆,危险

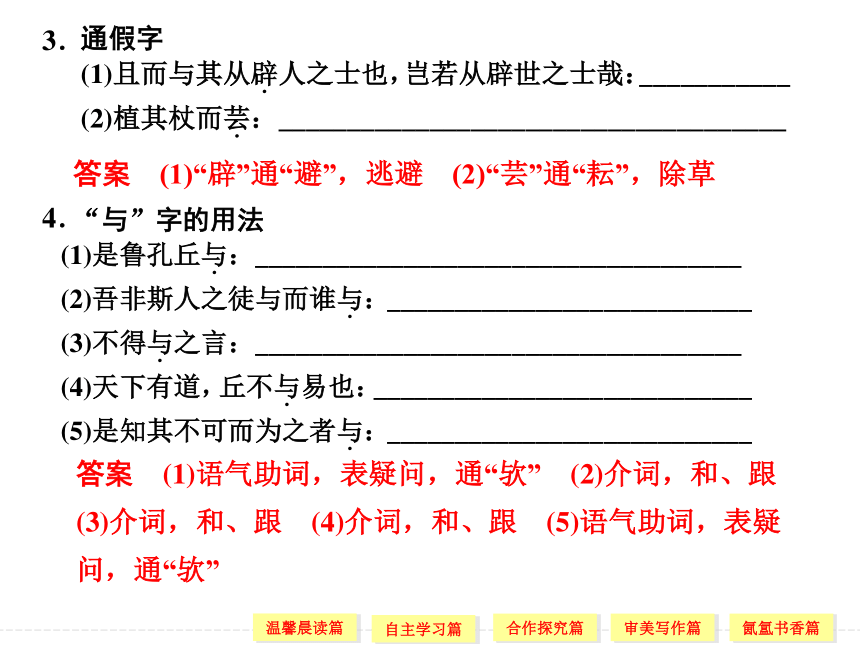

答案 (1)“辟”通“避”,逃避 (2)“芸”通“耘”,除草

3.4.答案 (1)语气助词,表疑问,通“欤” (2)介词,和、跟 (3)介词,和、跟 (4)介词,和、跟 (5)语气助词,表疑问,通“欤”

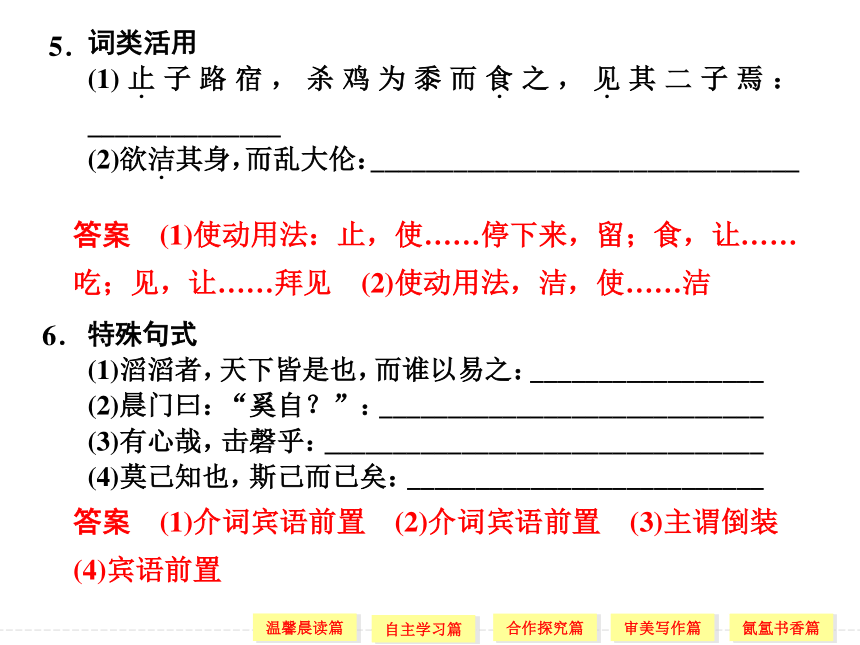

答案 (1)使动用法:止,使……停下来,留;食,让……吃;见,让……拜见 (2)使动用法,洁,使……洁

答案 (1)介词宾语前置 (2)介词宾语前置 (3)主谓倒装 (4)宾语前置

5.6.成语积累

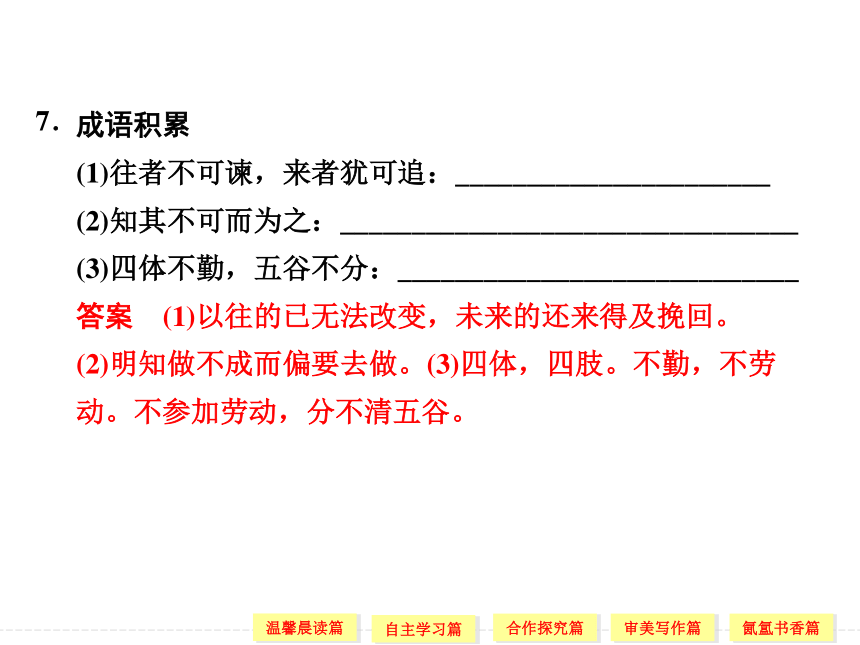

(1)往者不可谏,来者犹可追:______________________

(2)知其不可而为之:________________________________

(3)四体不勤,五谷不分:____________________________

答案 (1)以往的已无法改变,未来的还来得及挽回。

(2)明知做不成而偏要去做。(3)四体,四肢。不勤,不劳动。不参加劳动,分不清五谷。

7.名句积累

(1)往者不可谏,______________。

(2)________,____________,孰为夫子?

(3)____________,行其义也。

(4)________,____________;君臣之义,如之何其废之?

答案 (1)来者犹可追 (2)四体不勤 五谷不分 (3)君子之仕也 (4)长幼之节 不可废也8. 对陈成子弑君一事,孔子在报告时为什么要“沐浴而朝”?报告无效后为什么反复申说自己“不敢不告”?这反映了孔子怎样的心情?

提示 陈成子弑君是破坏伦常秩序,违反礼乐规范的行为。对这种行为,孔子是深恶痛绝的。“沐浴而朝”体现了孔子对弑君事件的高度重视。报告无效后反复申说自己“不敢不告”,其用意在于引起“在其位不谋其政”的鲁哀公、三位大夫的关注。话语中流露出对陈成子的憎恨、对鲁哀公和三位大夫的痛心、对自己无力捍卫天道的责备。

重点突破 你对孔子“知其不可而为之”的精神有什么看法?举例说明这种精神在历史上的影响。

提示 孔子“知其不可而为之”的精神是值得学习的。表面上看来,这种精神不合时宜,有些迂阔,但实际上这种精神的核心是坚定的原则性,这是成就“万世师表”的前提,也是坚守美德、追求卓越的重要保证。

“知其不可而为之”是生命的一种境界,是一种义无反顾的殉道精神。它昭示着生命的不屈与坚韧,显示着生命的蓬勃与无惧。屈原、司马迁、苏武、杜甫、鲁迅等仁人志士都传承着这种不朽的精神。这种精神陶铸了以天下为己任、积极进取、自强不息、刚健劲拔的民族品格,成为中华文化生生不息的源泉。

【命题规律】

古汉语实词,大多都是“多义”的,所以文言文考实词题,基本上可视为考一词多义。

【例题解析】

对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

考点链接一词多义试解:____________________________________________

解析 本题考查了四个多义词,其中C项的“视”应解释为“看待”。

“视”的义项较多,(1)“看”,如《孟子·梁惠王上》:“抑为采色不足视于目与?”又如成语“视而不见”,由此还引申出“观察,考察”的意思。(2)“看待,对待”,如《论语》:“(颜)回也视予犹父也。”(3)“比,比照”,如《五人墓碑记》:“其辱人贱行,视五人之死,轻重固何如哉?”这些是较常见的。还有些不常见的,就不举例了。本项是答案项,有迷惑性,因为把“视”解释成“爱抚”好像句意很通顺,其实本句在文中与前一句是对举的,前

一句说“对待强豪暴富如仇人”,接着当然说“对待……像……”了。可见,“视”应解释为“对待”。

另设的三个干扰项,虽然都给的是正确解释,但同样体现了考查“一词多义”的命题意图。A句中的“善”,常见或较常见的义项就有:(1)美好,与“恶”相对;(2)友好,亲爱;(3)喜好,爱惜;(4)擅长,善于;(5)容易,常;(6)熟悉;(7)通“缮”,修缮,揩拭。如果能联想到《鸿门宴》中“素善留侯张良”一句中的“善”,就会发现A句和它用法完全一样,解释为“友好”也就非常准确了。

B句中的“尚”:(1)推崇,尊重,如《后汉书·朱佑传》:“佑为人质直,尚儒学。”由此还可引申出“崇尚,

喜好”之义。(2)超过,如《后汉书·马援传》:“浩大之福,莫尚于此。”(3)时间久远,如《史记·三代世表》:“太史公曰:‘五帝、三代之记,尚矣。’”(4)匹配,多指高攀婚姻,如《史记·绛侯周勃世家》:“公主者,孝文帝女也,勃太子胜之尚之。”除这些常见的实词意义之外,“尚”还可作副词。在此句中,联系上下文看,解释为“崇尚”是准确的。

D句中的“多”:(1)数量多,与“少”相对,如《论积贮疏》:“苟粟多而财有余,何为而不成?”由此还可引申出“增多”之义。(2)重要,重视,如刘禹锡《唐故尚书礼部员外郎柳君集纪》:“吾尝评其文,雄深雅健似司马子

长,崔、蔡不足多也。”(3)赞美,如《史记·魏其武安侯列传》:“稠人广众,荐宠下辈,士亦以此多之。”如果对这些词的“多义”掌握不好,不能根据语境加以辨析的话,也会判断错误。此句中“多”根据句意应解释为“称赞”。

答案 C

点拨 确定多义词在具体语境中的含义可从下面几个方面入手。借助汉字字形推断词义;借助类似结构中位置对应、语义相关的词语推断词义;借助句内语法结构辨析词义;借助熟知的成语来推断词义;根据语境判定词义。

【考点总结】

文言文阅读过程中经常会碰到虚词的一词多功能现象和实词的一词多义现象。文言文中一词多义现象呈现出什么规律?推断多义词在使用中的具体意义有什么方法吗?文言文中一词多义一般表现为词的本义、引申义、比喻义和假借义。如“畔”字其本义是田界,田界是田边,所以引申出“旁边”的意思,如河畔、桥畔等;“畔”与“叛”同音,所以又可以借用为“背叛”的意思,如“亲戚畔之”的“畔”,即用其假借义。推断多义词的具体意义可以依据以下方法:1.利用汉字形音义的联系来释义;2.利用词的结构特点来释义;3.利用文言句式特点来释义;4.利用上下文语境来释义;5.联系熟知成语来释义。

【注意】 词义的引申有两种方式:一种是连锁式,即本义和引申义环环相扣,逐步延伸展开;另一种是辐射式,词义的引申环绕着一个中心,而从不同的方面展开。第二种情况因为引申义直接来自本义,所以比较容易理解;而第一种经过几次延伸后,引申义与本义相差太大,而这样的引申义也是我们最难掌握的。如果我们能找到某个多义词各义项的展开轨迹,就有助于我们理解和掌握这个多义词。如“伐”基本义为“砍伐”“讨伐”;由于“讨伐”常带来功业,因而引申为“功劳”“功业”(“此五霸之伐也”);又由于有功劳的人常自满、自夸,因而又引申为“夸耀”(“平伐其功”)。这样梳理后这个“伐”字我们就掌握了。

【命题规律】

(1)虚词“与”的用法较简单,最近两年高考中没考,2010年高考试题中有一套考查了“与”字。2009年高考试题中也有一套考查了“与”字。

(2)考查时,常考到介词与连词的区别。2009年安徽卷就是如此考查的。“与”字的用法【例题解析】

下列加点词的意义和用法都相同的一组是 ( )

试解:________________________________________

解析 C项都是连词,表并列,可译为“和”。A项前句中的“与”是介词,可译为“和,跟,同”;后句中的“与”是连词,表并列,可译为“和”。B项前句中的“与”是介词,介绍比较的对象,可译为“跟,和”;后句中的“与”是介词,可译为“替,给,为”。D项前句中的“与”是语气词,表示设问或反问,可译为“呢”;后句中的“与”是动词,解释为“赞同”。

答案 C

【考点总结】

“与”字用法归类

1.连词,表示并列,可译为“和”“跟”“同”。

1.文本审美

“天”历来被认为是古代唯心主义思想中的重要范畴,人们据此认为孔子的哲学思想是典型的唯心主义。然而,仔细推敲《论语》中有关“天”的论述文字可以看出,孔子思想中的“天”并不是一个唯心主义的评价所能概括的。特别是在政治上,他有坚定的原则性。他在多次碰壁后已知自己的主张、抱负不能实现,仍然坚定地为之奋斗,被称为“知其不可而为之”的人。他之所以“知其不可而为之”,就是坚信自己的事业是合于仁道的,即使生前不能实现,也要给后人树立一个典范。

【角度】 放眼看古今,多少仁人志士身上都闪耀着“执着”的光辉。任何一个有着明确的人生目标的人,都不会光想而不做,任何一个有着坚强毅力的人,都不会被困难和挫折吓倒。孔子,为了心中的“礼”,更是特别有恒心和毅力。

【示例】

木车的激情

在现代旅行中,我们常常因为交通工具的不够迅捷而焦躁和苦恼。我们祈盼乘坐的车辆眨眼间就能到达目的地,幻想它能像闪电一样穿越莽野。我们有时甚至为最现代的旅行交通工具——飞机——感到焦急,比如说为机场的长久滞留、耽搁,感到愠怒和不安。

2.写作迁移我们总是那么急于从甲地到乙地,总是有那么多事情要做。我们碌碌奔波,但催促我们行动的激情是那样脆弱和渺小。我们怎么能够想象几千年前,有一位思想者就乘坐着一辆缓慢的牛车或马车,在大地上往复奔走,是的,他为了自己的思想,为了自己的理念而不知疲倦,并这样终其一生。

他就是我们所熟悉的古代哲人孔子,还有他的一群弟子。他们都是一些为思想而激动得不知疲倦者。我们不妨把这些人的一生、把这一切,称为“木车的激情”。

由于车速是极其缓慢的,里程是极其艰难的,因而我们今天更有理由说,他的激情才更为强大、更值得信赖。

枯叶铺地,北风呼啸。在冬天,那个哲人也不能舍弃自己的旅程。这在越来越聪明的现代人眼里是不可思议不可理解的。一位不可理喻的执著者,让世界感到畏惧了。

“政治”这两个字在现代或许已经变质。我们现代人几乎仅仅可以在那辘辘的木车声中,听到“政治”的真正含义,领略它的本质。它那时候是人、旅途、木车,是面对土地的求索,是这样的不知疲倦。原来在古代,“政治”和“诗”是合二为一的,这才让后人生出了永久的崇敬。他不倦地向各个阶层诉说他的思考,他的思想,他对这个世界的观察,他探索到的各种各样的原理。作为一位布道者,一位启蒙者,一位诗人,大概这个世界上没有几个人能够与他比肩。但人们往往承认他是布道和启蒙者,而不愿承认他是诗人。

可是,现代人在这个寒冷的冬天,在北风击碎冰凌的时刻,真的不能从辘辘的木车声中,听到和看到孔子那一腔燃烧的诗情吗?

这是一首长长的、写在大地上的诗,是可以从东方播散到西方的长卷。它就像高空的彩虹一样,横跨万里,放射出璀璨的光辉。

我们相信,一本《论语》只是微薄的纪念,只是简短的记录,它那真正的、更为渊博的思想,的确是由车轮和双足镌刻在大地上的。它们幻化在了历史的尘埃之中,需要无数的后人在气流和土末里感觉和辨析,去接受它们的渗透和感染。

那个颠簸的木车,把激情播撒在中国大地上。他成了中国乃至整个东方的骄傲,也成了整个人类的骄傲。他的行为表明了人类在某个方面的认识和耐力。他可以指示我们走向遥远。他不仅属于古代,更属于现代和未来。

给这样一个伟大的言者和行者做一鉴定,我们也许是无能为力的。可是我们很容易就会发现:他是这样一种生命,他抓住了更本质的东西,所以他才能走向未知的远途,才能驾驭颠簸的木车,承载那么多思想,驶进茫茫历史长河之中,驶进一片灿烂之中。

遥想那个古人的身影,我们似乎会明白一点什么。

原来只有激情,只有他所击打出的思想的闪电,才可以超越一切交通工具的迅捷,使一切现代传播工具相形见绌。

思想才是真正迅捷的,阔大无边的,可以笼罩整个宇宙。激光、无线电波甚至都很难拥有这样的速度和力量。

当我们人类不断地将自己的智力和激情变为现代科技,变为非常具体的器械和工具的时候,我们常常忽略了它的源头,忽略了它们真正是来自人类共同的心灵——这样一个基本而重要的现实。无论怎样现代的工具都不能取代心灵。抽掉了心灵,一切都无从谈起。在那个伟大的心灵面前,即便是缓缓爬行的木车,也不能阻断万丈激情。激情的燃烧可以使他穷尽一切艰难险阻,可以穿越十万大山。枯竭而渺小的现代人即便拥有了火车,有了飞船,有了一切的一切,也并不能阻止眼前的危机。

也许当我们现代人懂得一遍又一遍怀念木车的激情的时候,才会走向自己的觉悟。

【漫漫古典情】三春白雪归青冢,万里黄河绕黑山

?

岁岁金河复玉关,朝朝马策与刀环。

三春白雪归青冢,万里黄河绕黑山。

——柳中庸《征人怨》

这首诗意在写征夫长期守边,东西辗转不能还乡的怨情。诗的首句写守边时间延续,地点转换;二句写天天战争不息,生活单调凄苦;三句写边塞气候恶劣,暗隐生还无望(归青冢);四句写边塞形胜,点明生涯之不定。以怨为题,却无一“怨”字,用叠字和名词,形成对偶反复,回肠荡气,虽无“怨”字,怨情自生。

既然生活中的缺憾不能避免,那么用什么样的心态来对待这种缺憾就非常重要了。心态不同,也许会带来完全不同的生活质量。

有一个寓言,它说在某小镇上有一个非常穷困的女孩子,她失去了父亲,跟妈妈相依为命,靠做手工维持生活。她非常自卑,因为从来没穿戴过漂亮的衣服和首饰。在这样极为贫寒的生活中,她长到了十八岁。

在她十八岁那年的圣诞节,妈妈破天荒地给了她二十美元,让她用这个钱给自己买一份圣诞礼物。

心灵之道(2)

——于丹《论语》心得她大喜过望,但是还没有勇气从大路上大大方方地走过。她捏着这点钱,绕开人群,贴着墙角朝商店走。

一路上她看见所有人的生活都比自己好,心中不无遗憾地想,我是这个小镇上最抬不起头来、最寒碜的女孩子。看到自己特别心仪的小伙子,她又酸溜溜地想,今天晚上盛大的舞会上,不知道谁会成为他的舞伴呢?

她就这样一路嘀嘀咕咕躲着人群来到了商店。一进门,她感觉自己的眼睛都被刺痛了,她看到柜台上摆着一批特别漂亮的缎子做的头花、发饰。

正当她站在那里发呆的时候,售货员对她说,小姑娘,你的亚麻色的头发真漂亮!如果配上一朵淡绿色的头花,肯定美极了。她看到价签上写着十六美元,就说我买不起,还是不试了。但这个时候售货员已经把头花戴在了她的头上。

售货员拿起镜子让她看看自己。当这个姑娘看到镜子里的自己时,突然惊呆了,她从来没看到过自己这个样子,她觉得这一朵头花使她变得像天使一样容光焕发!

她不再迟疑,掏出钱来买下了这朵头花。她的内心无比陶醉、无比激动,接过售货员找的四美元后,转身就往外跑,结果在一个刚刚进门的老绅士身上撞了一下。她仿佛听到那个老人叫她,但已经顾不上这些,就一路飘飘忽忽地往前跑。

她不知不觉就跑到了小镇最中间的大路上,她看到所有人投给她的都是惊讶的目光,她听到人们在议论说,没想到这个镇子上还有如此漂亮的女孩子,她是谁家的孩子呢?她又一次遇到了自己暗暗喜欢的那个男孩,那个男孩竟然叫住她说:不知今天晚上我能不能荣幸地请你做我圣诞舞会的舞伴?

这个女孩子简直心花怒放!她想我索性就奢侈一回,用剩下的这四美元回去再给自己买点东西吧。于是她又一路飘飘然地回到了小店。

刚一进门,那个老绅士就微笑着对她说,孩子,我就知道你会回来的,你刚才撞到我的时候,这个头花也掉下来了,我一直在等着你来取。

这个故事结束了。真的是一朵头花弥补了这个女孩生命中的缺憾吗?其实,弥补缺憾的是她自信心的回归。

而一个人的自信心来自哪里?它来自内心的淡定与坦然。

孔子说,“仁者不忧,智者不惑,勇者不惧”(《论语·宪问》),内心的强大可以化解生命中很多很多遗憾。

要做到内心强大,一个前提是要看轻身外之物的得与失。太在乎得失的人,被孔子斥为“鄙夫”。

鄙夫,意义几乎等同于小人,就是不上台面的鄙陋的人。

孔子曾经说过,像这样的小人你能让他去谋国家大事吗?不能。 这样的人在没有得到利益时抱怨不能得到,得到了以后又害怕会失去。既然害怕失去,那就会不择手段维护既得利益。

这种患得患失的人,不会有开阔的心胸,不会有坦然的心境,也不会有真正的勇敢。

什么是真正的勇敢?它和匹夫之勇有怎样的区别?《论语》中对于“勇敢”有怎样的诠释?

大家知道,孔子有一个学生叫子路,他很率性,对于勇敢的事情老是特别在乎。

孔夫子曾经调侃说,假如有一天我的大道在这个世界上推行不了,我就要自己泛舟江海去了。到那时还能跟随我的,大概就是子路吧。

子路听到这个话非常得意。结果老师后面还有一句话说,我之所以这么说,就是因为子路这个人除了勇敢,别的什么都没有。(《论语·公冶长》)“好勇”是子路的特点,但他的勇敢又缺少点内涵。

偏偏有一天,子路真的去问老师说:“君子尚勇乎?”君子应不应该崇尚勇敢呢?

孔子对他说:“君子义以为上。君子有勇而无义为乱,小人有勇而无义为盗。”(《论语·阳货》)

意思是说,君子崇尚勇敢并没有错,但这种勇敢是有约制的,有前提的,这个前提就是“义”。有了义字当先的勇敢,才是真正的勇敢。否则,一个君子会以勇犯乱,一个小人会因为勇敢沦为盗贼。

我们想想,小偷劫匪穿门打户,甚至杀人越货,你能说他不勇敢吗?但是这种没有道义约束的勇敢是世界上最大的灾害。

那么这个“义”“道义”又是什么呢?

那是一种内心的约制。孔子说:“以约失之者,鲜矣!”(《论语·里仁》)一个人内心有所约制,就会在行为上减少过失。

假如一个人真能做到一日“三省吾身”(《论语·学而》),真能“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”(《论语·里仁》),就做到了约制。而能够反省到自己的错误并且勇于改正,这就是儒者所倡导的真正的勇敢。

后来苏轼在《留侯论》中也曾经论述过勇敢,他把那种真正的勇敢叫做“大勇”。他说:

古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒。

此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

在苏轼看来,真正的勇者有一种“过人之节”,他们能够忍受像韩信那样的胯下之辱,而成就辅佐刘邦决胜千里、扫平天下那样的大业。他不会像平常人逞一时之勇,图一时之快。这是因为他的内心有一种在理性制约下的自信与镇定,这是因为他有着宽广的胸怀和高远的志向。

所谓“卒然临之而不惊,无故加之而不怒”,是很难做到的。我们可以要求自己做一个有修养的道德君子,不去冒犯别人,但当别人没有任何缘由地时常冒犯你,你能做到不怒吗?

我们经常看到的是这种情况:

比如一个人在星期一莫名其妙地遭了一顿暴打,他星期二就开始向各个朋友复述这件事,到星期三的时候,他已经郁闷得不想出去见人了,到星期四的时候就开始找碴儿跟家人吵架了……

其实这意味着什么呢?意味着你每复述一遍就像又被打了一顿,意味着事情过去之后,你每天还在继续挨打。

当一个不幸降临了,最好的办法就是让它尽快过去,这样你才会腾出更多的时间去做更有价值的事情,你才会活得更有效率,更有好心情。

这个小故事告诉我们,生活中会有许多不如意甚至不合理,也许凭我们个人的力量无法改变,但我们却可以改变自己的心情和态度。从某种意义上说,一个人心中有什么,他看到的就是什么。

宋人的笔记中记载过苏轼与佛印交往的故事。苏轼是个大才子,佛印是个高僧,两人经常一起参禅、打坐。佛印老实,老被苏轼欺负。苏轼有时候占了便宜很高兴,回家就喜欢跟他那个才女妹妹苏小妹说。

一天,两人又在一起打坐。

苏轼问:你看看我像什么啊?

佛印说:我看你像尊佛。

苏轼听后大笑,对佛印说:你知道我看你坐在那儿像什么?就活像一摊牛粪。

这一次,佛印又吃了哑巴亏。

苏轼回家就在苏小妹面前炫耀这件事。

苏小妹冷笑一下对哥哥说,就你这个悟性还参禅呢,你知道参禅的人最讲究的是什么?是见心见性,你心中有眼中就有。佛印说看你像尊佛,那说明他心中有尊佛;你说佛印像牛粪,想想你心里有什么吧!

由于工作占用了他们太多的时间,他们在艺术上的进哲思短章

一幅杰作的诞生步非常缓慢。最终两位好朋友都觉得,要想在艺术上出人头地,必须一人工作以支持另一人全身心钻研艺术。两人进行抽签,丢勒赢了。于是,丢勒开始潜心投入艺术创作,弗朗茨则找到了一份高强度的全职工作,用这份薪水支持着他的朋友。他们约定,当丢勒艺术上成功之后,再全力支持弗朗茨从事艺术。

丢勒走遍了欧洲的各个城市观摩研究艺术。现在全世界的人都已经知道,与其说丢勒具有丰富的艺术天赋,不如说他就是个天才。丢勒很快就以自己的努力和天才在文艺复兴时的欧洲赢得了名声。丢勒获得成功之后,他没有忘记曾经的约定,他决定全力去支持他的朋友弗朗茨。但

是,丢勒不久就发现,弗朗茨为了支持他从事艺术,付出的代价太大了,长期的艰巨劳动,使得弗朗茨原本纤细、灵敏的手指变得僵硬扭曲,已经无法拿起精致的画笔在画布上挥毫作画了。

丢勒看到朋友艺术梦想的破灭,心中充满了愧疚和不安,他不知道该如何报答他的朋友。弗朗茨对他说:“我原本不想告诉你的,其实我早就发现,你的艺术天赋比我高得多,我们抽签的时候,我就决定了,我要全力帮助你成功,那两张签上面,每张都写的是你的名字。我为你感到自豪和骄傲,你也应该感到高兴才对。”

丢勒被朋友博大的胸怀深深震撼了,他暗自发誓,一定要创作出一幅杰作,送给弗朗茨。

一天,丢勒临时造访弗朗茨,他惊讶地看到,他的朋友双腿跪地,两只粗糙的手掌合在胸前,正虔诚的祈祷到:“上帝啊,让我的朋友获得更大的成功吧。”丢勒被这一情景强烈震撼,灵感顿现在他的脑中,他迅速的取出画笔,飞快的勾勒出弗朗茨那双合拢的、虔诚的、粗糙的、青筋暴突的手,这幅取名为《祈祷的手》的素描作品,成为丢勒一生中最珍爱也是最代表他素描成就的杰作。

这幅杰作,真实地记录了一个有关友爱、牺牲、奉献以及感恩戴德的故事。修身名句

答案 (1)dài (2)nì (3)yú (4)wǔ (5)yōu chuò (6)shǔ (7)qìnɡ (8)diào

预习作业1..2.答案 (1)谏,匡正,挽回;追,及 (2)快步走 (3)渡口 (4)改变,改革 (5)扛,担 (6)宜,指应该遵守的礼法和道德规范等 (7)末,没有,不;难,辩驳 (8)完了,结束 (9)而,语气词“吧”;殆,危险

答案 (1)“辟”通“避”,逃避 (2)“芸”通“耘”,除草

3.4.答案 (1)语气助词,表疑问,通“欤” (2)介词,和、跟 (3)介词,和、跟 (4)介词,和、跟 (5)语气助词,表疑问,通“欤”

答案 (1)使动用法:止,使……停下来,留;食,让……吃;见,让……拜见 (2)使动用法,洁,使……洁

答案 (1)介词宾语前置 (2)介词宾语前置 (3)主谓倒装 (4)宾语前置

5.6.成语积累

(1)往者不可谏,来者犹可追:______________________

(2)知其不可而为之:________________________________

(3)四体不勤,五谷不分:____________________________

答案 (1)以往的已无法改变,未来的还来得及挽回。

(2)明知做不成而偏要去做。(3)四体,四肢。不勤,不劳动。不参加劳动,分不清五谷。

7.名句积累

(1)往者不可谏,______________。

(2)________,____________,孰为夫子?

(3)____________,行其义也。

(4)________,____________;君臣之义,如之何其废之?

答案 (1)来者犹可追 (2)四体不勤 五谷不分 (3)君子之仕也 (4)长幼之节 不可废也8. 对陈成子弑君一事,孔子在报告时为什么要“沐浴而朝”?报告无效后为什么反复申说自己“不敢不告”?这反映了孔子怎样的心情?

提示 陈成子弑君是破坏伦常秩序,违反礼乐规范的行为。对这种行为,孔子是深恶痛绝的。“沐浴而朝”体现了孔子对弑君事件的高度重视。报告无效后反复申说自己“不敢不告”,其用意在于引起“在其位不谋其政”的鲁哀公、三位大夫的关注。话语中流露出对陈成子的憎恨、对鲁哀公和三位大夫的痛心、对自己无力捍卫天道的责备。

重点突破 你对孔子“知其不可而为之”的精神有什么看法?举例说明这种精神在历史上的影响。

提示 孔子“知其不可而为之”的精神是值得学习的。表面上看来,这种精神不合时宜,有些迂阔,但实际上这种精神的核心是坚定的原则性,这是成就“万世师表”的前提,也是坚守美德、追求卓越的重要保证。

“知其不可而为之”是生命的一种境界,是一种义无反顾的殉道精神。它昭示着生命的不屈与坚韧,显示着生命的蓬勃与无惧。屈原、司马迁、苏武、杜甫、鲁迅等仁人志士都传承着这种不朽的精神。这种精神陶铸了以天下为己任、积极进取、自强不息、刚健劲拔的民族品格,成为中华文化生生不息的源泉。

【命题规律】

古汉语实词,大多都是“多义”的,所以文言文考实词题,基本上可视为考一词多义。

【例题解析】

对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

考点链接一词多义试解:____________________________________________

解析 本题考查了四个多义词,其中C项的“视”应解释为“看待”。

“视”的义项较多,(1)“看”,如《孟子·梁惠王上》:“抑为采色不足视于目与?”又如成语“视而不见”,由此还引申出“观察,考察”的意思。(2)“看待,对待”,如《论语》:“(颜)回也视予犹父也。”(3)“比,比照”,如《五人墓碑记》:“其辱人贱行,视五人之死,轻重固何如哉?”这些是较常见的。还有些不常见的,就不举例了。本项是答案项,有迷惑性,因为把“视”解释成“爱抚”好像句意很通顺,其实本句在文中与前一句是对举的,前

一句说“对待强豪暴富如仇人”,接着当然说“对待……像……”了。可见,“视”应解释为“对待”。

另设的三个干扰项,虽然都给的是正确解释,但同样体现了考查“一词多义”的命题意图。A句中的“善”,常见或较常见的义项就有:(1)美好,与“恶”相对;(2)友好,亲爱;(3)喜好,爱惜;(4)擅长,善于;(5)容易,常;(6)熟悉;(7)通“缮”,修缮,揩拭。如果能联想到《鸿门宴》中“素善留侯张良”一句中的“善”,就会发现A句和它用法完全一样,解释为“友好”也就非常准确了。

B句中的“尚”:(1)推崇,尊重,如《后汉书·朱佑传》:“佑为人质直,尚儒学。”由此还可引申出“崇尚,

喜好”之义。(2)超过,如《后汉书·马援传》:“浩大之福,莫尚于此。”(3)时间久远,如《史记·三代世表》:“太史公曰:‘五帝、三代之记,尚矣。’”(4)匹配,多指高攀婚姻,如《史记·绛侯周勃世家》:“公主者,孝文帝女也,勃太子胜之尚之。”除这些常见的实词意义之外,“尚”还可作副词。在此句中,联系上下文看,解释为“崇尚”是准确的。

D句中的“多”:(1)数量多,与“少”相对,如《论积贮疏》:“苟粟多而财有余,何为而不成?”由此还可引申出“增多”之义。(2)重要,重视,如刘禹锡《唐故尚书礼部员外郎柳君集纪》:“吾尝评其文,雄深雅健似司马子

长,崔、蔡不足多也。”(3)赞美,如《史记·魏其武安侯列传》:“稠人广众,荐宠下辈,士亦以此多之。”如果对这些词的“多义”掌握不好,不能根据语境加以辨析的话,也会判断错误。此句中“多”根据句意应解释为“称赞”。

答案 C

点拨 确定多义词在具体语境中的含义可从下面几个方面入手。借助汉字字形推断词义;借助类似结构中位置对应、语义相关的词语推断词义;借助句内语法结构辨析词义;借助熟知的成语来推断词义;根据语境判定词义。

【考点总结】

文言文阅读过程中经常会碰到虚词的一词多功能现象和实词的一词多义现象。文言文中一词多义现象呈现出什么规律?推断多义词在使用中的具体意义有什么方法吗?文言文中一词多义一般表现为词的本义、引申义、比喻义和假借义。如“畔”字其本义是田界,田界是田边,所以引申出“旁边”的意思,如河畔、桥畔等;“畔”与“叛”同音,所以又可以借用为“背叛”的意思,如“亲戚畔之”的“畔”,即用其假借义。推断多义词的具体意义可以依据以下方法:1.利用汉字形音义的联系来释义;2.利用词的结构特点来释义;3.利用文言句式特点来释义;4.利用上下文语境来释义;5.联系熟知成语来释义。

【注意】 词义的引申有两种方式:一种是连锁式,即本义和引申义环环相扣,逐步延伸展开;另一种是辐射式,词义的引申环绕着一个中心,而从不同的方面展开。第二种情况因为引申义直接来自本义,所以比较容易理解;而第一种经过几次延伸后,引申义与本义相差太大,而这样的引申义也是我们最难掌握的。如果我们能找到某个多义词各义项的展开轨迹,就有助于我们理解和掌握这个多义词。如“伐”基本义为“砍伐”“讨伐”;由于“讨伐”常带来功业,因而引申为“功劳”“功业”(“此五霸之伐也”);又由于有功劳的人常自满、自夸,因而又引申为“夸耀”(“平伐其功”)。这样梳理后这个“伐”字我们就掌握了。

【命题规律】

(1)虚词“与”的用法较简单,最近两年高考中没考,2010年高考试题中有一套考查了“与”字。2009年高考试题中也有一套考查了“与”字。

(2)考查时,常考到介词与连词的区别。2009年安徽卷就是如此考查的。“与”字的用法【例题解析】

下列加点词的意义和用法都相同的一组是 ( )

试解:________________________________________

解析 C项都是连词,表并列,可译为“和”。A项前句中的“与”是介词,可译为“和,跟,同”;后句中的“与”是连词,表并列,可译为“和”。B项前句中的“与”是介词,介绍比较的对象,可译为“跟,和”;后句中的“与”是介词,可译为“替,给,为”。D项前句中的“与”是语气词,表示设问或反问,可译为“呢”;后句中的“与”是动词,解释为“赞同”。

答案 C

【考点总结】

“与”字用法归类

1.连词,表示并列,可译为“和”“跟”“同”。

1.文本审美

“天”历来被认为是古代唯心主义思想中的重要范畴,人们据此认为孔子的哲学思想是典型的唯心主义。然而,仔细推敲《论语》中有关“天”的论述文字可以看出,孔子思想中的“天”并不是一个唯心主义的评价所能概括的。特别是在政治上,他有坚定的原则性。他在多次碰壁后已知自己的主张、抱负不能实现,仍然坚定地为之奋斗,被称为“知其不可而为之”的人。他之所以“知其不可而为之”,就是坚信自己的事业是合于仁道的,即使生前不能实现,也要给后人树立一个典范。

【角度】 放眼看古今,多少仁人志士身上都闪耀着“执着”的光辉。任何一个有着明确的人生目标的人,都不会光想而不做,任何一个有着坚强毅力的人,都不会被困难和挫折吓倒。孔子,为了心中的“礼”,更是特别有恒心和毅力。

【示例】

木车的激情

在现代旅行中,我们常常因为交通工具的不够迅捷而焦躁和苦恼。我们祈盼乘坐的车辆眨眼间就能到达目的地,幻想它能像闪电一样穿越莽野。我们有时甚至为最现代的旅行交通工具——飞机——感到焦急,比如说为机场的长久滞留、耽搁,感到愠怒和不安。

2.写作迁移我们总是那么急于从甲地到乙地,总是有那么多事情要做。我们碌碌奔波,但催促我们行动的激情是那样脆弱和渺小。我们怎么能够想象几千年前,有一位思想者就乘坐着一辆缓慢的牛车或马车,在大地上往复奔走,是的,他为了自己的思想,为了自己的理念而不知疲倦,并这样终其一生。

他就是我们所熟悉的古代哲人孔子,还有他的一群弟子。他们都是一些为思想而激动得不知疲倦者。我们不妨把这些人的一生、把这一切,称为“木车的激情”。

由于车速是极其缓慢的,里程是极其艰难的,因而我们今天更有理由说,他的激情才更为强大、更值得信赖。

枯叶铺地,北风呼啸。在冬天,那个哲人也不能舍弃自己的旅程。这在越来越聪明的现代人眼里是不可思议不可理解的。一位不可理喻的执著者,让世界感到畏惧了。

“政治”这两个字在现代或许已经变质。我们现代人几乎仅仅可以在那辘辘的木车声中,听到“政治”的真正含义,领略它的本质。它那时候是人、旅途、木车,是面对土地的求索,是这样的不知疲倦。原来在古代,“政治”和“诗”是合二为一的,这才让后人生出了永久的崇敬。他不倦地向各个阶层诉说他的思考,他的思想,他对这个世界的观察,他探索到的各种各样的原理。作为一位布道者,一位启蒙者,一位诗人,大概这个世界上没有几个人能够与他比肩。但人们往往承认他是布道和启蒙者,而不愿承认他是诗人。

可是,现代人在这个寒冷的冬天,在北风击碎冰凌的时刻,真的不能从辘辘的木车声中,听到和看到孔子那一腔燃烧的诗情吗?

这是一首长长的、写在大地上的诗,是可以从东方播散到西方的长卷。它就像高空的彩虹一样,横跨万里,放射出璀璨的光辉。

我们相信,一本《论语》只是微薄的纪念,只是简短的记录,它那真正的、更为渊博的思想,的确是由车轮和双足镌刻在大地上的。它们幻化在了历史的尘埃之中,需要无数的后人在气流和土末里感觉和辨析,去接受它们的渗透和感染。

那个颠簸的木车,把激情播撒在中国大地上。他成了中国乃至整个东方的骄傲,也成了整个人类的骄傲。他的行为表明了人类在某个方面的认识和耐力。他可以指示我们走向遥远。他不仅属于古代,更属于现代和未来。

给这样一个伟大的言者和行者做一鉴定,我们也许是无能为力的。可是我们很容易就会发现:他是这样一种生命,他抓住了更本质的东西,所以他才能走向未知的远途,才能驾驭颠簸的木车,承载那么多思想,驶进茫茫历史长河之中,驶进一片灿烂之中。

遥想那个古人的身影,我们似乎会明白一点什么。

原来只有激情,只有他所击打出的思想的闪电,才可以超越一切交通工具的迅捷,使一切现代传播工具相形见绌。

思想才是真正迅捷的,阔大无边的,可以笼罩整个宇宙。激光、无线电波甚至都很难拥有这样的速度和力量。

当我们人类不断地将自己的智力和激情变为现代科技,变为非常具体的器械和工具的时候,我们常常忽略了它的源头,忽略了它们真正是来自人类共同的心灵——这样一个基本而重要的现实。无论怎样现代的工具都不能取代心灵。抽掉了心灵,一切都无从谈起。在那个伟大的心灵面前,即便是缓缓爬行的木车,也不能阻断万丈激情。激情的燃烧可以使他穷尽一切艰难险阻,可以穿越十万大山。枯竭而渺小的现代人即便拥有了火车,有了飞船,有了一切的一切,也并不能阻止眼前的危机。

也许当我们现代人懂得一遍又一遍怀念木车的激情的时候,才会走向自己的觉悟。

【漫漫古典情】三春白雪归青冢,万里黄河绕黑山

?

岁岁金河复玉关,朝朝马策与刀环。

三春白雪归青冢,万里黄河绕黑山。

——柳中庸《征人怨》

这首诗意在写征夫长期守边,东西辗转不能还乡的怨情。诗的首句写守边时间延续,地点转换;二句写天天战争不息,生活单调凄苦;三句写边塞气候恶劣,暗隐生还无望(归青冢);四句写边塞形胜,点明生涯之不定。以怨为题,却无一“怨”字,用叠字和名词,形成对偶反复,回肠荡气,虽无“怨”字,怨情自生。

既然生活中的缺憾不能避免,那么用什么样的心态来对待这种缺憾就非常重要了。心态不同,也许会带来完全不同的生活质量。

有一个寓言,它说在某小镇上有一个非常穷困的女孩子,她失去了父亲,跟妈妈相依为命,靠做手工维持生活。她非常自卑,因为从来没穿戴过漂亮的衣服和首饰。在这样极为贫寒的生活中,她长到了十八岁。

在她十八岁那年的圣诞节,妈妈破天荒地给了她二十美元,让她用这个钱给自己买一份圣诞礼物。

心灵之道(2)

——于丹《论语》心得她大喜过望,但是还没有勇气从大路上大大方方地走过。她捏着这点钱,绕开人群,贴着墙角朝商店走。

一路上她看见所有人的生活都比自己好,心中不无遗憾地想,我是这个小镇上最抬不起头来、最寒碜的女孩子。看到自己特别心仪的小伙子,她又酸溜溜地想,今天晚上盛大的舞会上,不知道谁会成为他的舞伴呢?

她就这样一路嘀嘀咕咕躲着人群来到了商店。一进门,她感觉自己的眼睛都被刺痛了,她看到柜台上摆着一批特别漂亮的缎子做的头花、发饰。

正当她站在那里发呆的时候,售货员对她说,小姑娘,你的亚麻色的头发真漂亮!如果配上一朵淡绿色的头花,肯定美极了。她看到价签上写着十六美元,就说我买不起,还是不试了。但这个时候售货员已经把头花戴在了她的头上。

售货员拿起镜子让她看看自己。当这个姑娘看到镜子里的自己时,突然惊呆了,她从来没看到过自己这个样子,她觉得这一朵头花使她变得像天使一样容光焕发!

她不再迟疑,掏出钱来买下了这朵头花。她的内心无比陶醉、无比激动,接过售货员找的四美元后,转身就往外跑,结果在一个刚刚进门的老绅士身上撞了一下。她仿佛听到那个老人叫她,但已经顾不上这些,就一路飘飘忽忽地往前跑。

她不知不觉就跑到了小镇最中间的大路上,她看到所有人投给她的都是惊讶的目光,她听到人们在议论说,没想到这个镇子上还有如此漂亮的女孩子,她是谁家的孩子呢?她又一次遇到了自己暗暗喜欢的那个男孩,那个男孩竟然叫住她说:不知今天晚上我能不能荣幸地请你做我圣诞舞会的舞伴?

这个女孩子简直心花怒放!她想我索性就奢侈一回,用剩下的这四美元回去再给自己买点东西吧。于是她又一路飘飘然地回到了小店。

刚一进门,那个老绅士就微笑着对她说,孩子,我就知道你会回来的,你刚才撞到我的时候,这个头花也掉下来了,我一直在等着你来取。

这个故事结束了。真的是一朵头花弥补了这个女孩生命中的缺憾吗?其实,弥补缺憾的是她自信心的回归。

而一个人的自信心来自哪里?它来自内心的淡定与坦然。

孔子说,“仁者不忧,智者不惑,勇者不惧”(《论语·宪问》),内心的强大可以化解生命中很多很多遗憾。

要做到内心强大,一个前提是要看轻身外之物的得与失。太在乎得失的人,被孔子斥为“鄙夫”。

鄙夫,意义几乎等同于小人,就是不上台面的鄙陋的人。

孔子曾经说过,像这样的小人你能让他去谋国家大事吗?不能。 这样的人在没有得到利益时抱怨不能得到,得到了以后又害怕会失去。既然害怕失去,那就会不择手段维护既得利益。

这种患得患失的人,不会有开阔的心胸,不会有坦然的心境,也不会有真正的勇敢。

什么是真正的勇敢?它和匹夫之勇有怎样的区别?《论语》中对于“勇敢”有怎样的诠释?

大家知道,孔子有一个学生叫子路,他很率性,对于勇敢的事情老是特别在乎。

孔夫子曾经调侃说,假如有一天我的大道在这个世界上推行不了,我就要自己泛舟江海去了。到那时还能跟随我的,大概就是子路吧。

子路听到这个话非常得意。结果老师后面还有一句话说,我之所以这么说,就是因为子路这个人除了勇敢,别的什么都没有。(《论语·公冶长》)“好勇”是子路的特点,但他的勇敢又缺少点内涵。

偏偏有一天,子路真的去问老师说:“君子尚勇乎?”君子应不应该崇尚勇敢呢?

孔子对他说:“君子义以为上。君子有勇而无义为乱,小人有勇而无义为盗。”(《论语·阳货》)

意思是说,君子崇尚勇敢并没有错,但这种勇敢是有约制的,有前提的,这个前提就是“义”。有了义字当先的勇敢,才是真正的勇敢。否则,一个君子会以勇犯乱,一个小人会因为勇敢沦为盗贼。

我们想想,小偷劫匪穿门打户,甚至杀人越货,你能说他不勇敢吗?但是这种没有道义约束的勇敢是世界上最大的灾害。

那么这个“义”“道义”又是什么呢?

那是一种内心的约制。孔子说:“以约失之者,鲜矣!”(《论语·里仁》)一个人内心有所约制,就会在行为上减少过失。

假如一个人真能做到一日“三省吾身”(《论语·学而》),真能“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”(《论语·里仁》),就做到了约制。而能够反省到自己的错误并且勇于改正,这就是儒者所倡导的真正的勇敢。

后来苏轼在《留侯论》中也曾经论述过勇敢,他把那种真正的勇敢叫做“大勇”。他说:

古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒。

此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

在苏轼看来,真正的勇者有一种“过人之节”,他们能够忍受像韩信那样的胯下之辱,而成就辅佐刘邦决胜千里、扫平天下那样的大业。他不会像平常人逞一时之勇,图一时之快。这是因为他的内心有一种在理性制约下的自信与镇定,这是因为他有着宽广的胸怀和高远的志向。

所谓“卒然临之而不惊,无故加之而不怒”,是很难做到的。我们可以要求自己做一个有修养的道德君子,不去冒犯别人,但当别人没有任何缘由地时常冒犯你,你能做到不怒吗?

我们经常看到的是这种情况:

比如一个人在星期一莫名其妙地遭了一顿暴打,他星期二就开始向各个朋友复述这件事,到星期三的时候,他已经郁闷得不想出去见人了,到星期四的时候就开始找碴儿跟家人吵架了……

其实这意味着什么呢?意味着你每复述一遍就像又被打了一顿,意味着事情过去之后,你每天还在继续挨打。

当一个不幸降临了,最好的办法就是让它尽快过去,这样你才会腾出更多的时间去做更有价值的事情,你才会活得更有效率,更有好心情。

这个小故事告诉我们,生活中会有许多不如意甚至不合理,也许凭我们个人的力量无法改变,但我们却可以改变自己的心情和态度。从某种意义上说,一个人心中有什么,他看到的就是什么。

宋人的笔记中记载过苏轼与佛印交往的故事。苏轼是个大才子,佛印是个高僧,两人经常一起参禅、打坐。佛印老实,老被苏轼欺负。苏轼有时候占了便宜很高兴,回家就喜欢跟他那个才女妹妹苏小妹说。

一天,两人又在一起打坐。

苏轼问:你看看我像什么啊?

佛印说:我看你像尊佛。

苏轼听后大笑,对佛印说:你知道我看你坐在那儿像什么?就活像一摊牛粪。

这一次,佛印又吃了哑巴亏。

苏轼回家就在苏小妹面前炫耀这件事。

苏小妹冷笑一下对哥哥说,就你这个悟性还参禅呢,你知道参禅的人最讲究的是什么?是见心见性,你心中有眼中就有。佛印说看你像尊佛,那说明他心中有尊佛;你说佛印像牛粪,想想你心里有什么吧!