《史记》选读《中庸之道》(48张)

图片预览

文档简介

课件48张PPT。梅花不争春,独开汉水滨边,吹香弄影,黯淡了一山春色,成就了一世美名。

溪水不争流,叮咚山林幽壑间,清澈婉转,照映西子的容、二乔的貌,不负一生清誉。

哲思短章

不从众,做自己人也不从众,即使要遗世独立,也要循着心灵的指引,做自己,给世界留下个巍峨背影。庄子不从众,他便让世人都随着他一起逍遥渭水,逍遥天下。

当别人都着纶巾、持羽扇,站在楚王座下,痛拍栏杆,直欲把胸中丘壑吞吐的时候,他却破衣敝履,独钓渭水滨边;当别人恨不能把自己比作光芒四射的太阳,可以洞彻一切的时候,他却指着衔泥而行的乌龟,对身后楚官淡然道:“往矣,吾将曳尾于涂”;当别人对亲人的离去而痛哭流涕、情难自已的时候,他却背对亡妻鼓盆而歌。他唱的什么?无非“羽化而登仙兮,却离伤”。 即使现在,我们高吟“圣人无功,至人无名”的时候,他已作古,乘着鲲化的鹏“抟扶摇而上者九万里”。他之身殁,不幸却又幸甚。他不从众,便让人即使望眼欲穿,也难望其项背。

屈原不从众,他便让汩罗江水都随他澎湃千年、滋养千年。

那时,怀王的身侧已无他的立足之地了,身后是郑袖的“巧笑倩兮,美目盼兮”,身前是令尹子兰的肺腑之言,言之肺腑。他不能从俗,他便行吟泽畔:“吾令凤鸟飞腾兮,继之以日夜……”他不愿与小人同流合污,啜其糟而哺其醴,他只好指天责问:“指九天以为正兮,其惟灵修之故也。 ”不!他还不愿随众而降,只好举身赴清流了。

他没有从众,他是他自己,他也是我们的先祖。

时至今日,还有谁不从众?方文山,那个钟情于诗情画意的男子。

他用笔勾勒那素胚青花,即使笔锋由浓而淡,那韵致也通过麦克风为江山染上印迹;他用眼看穿千里之外,即使只寻得一行青苔,也绿了那江南两岸;他用心感悟东风,在这荒草蔓烟的年代,让那浓词艳句都黯淡了颜色。

还好,他不从众,他用自己的独特坚守为我们奉上了诗情如风。

从众为众,不从方立。

立之有骨,自己为骨。修身名句

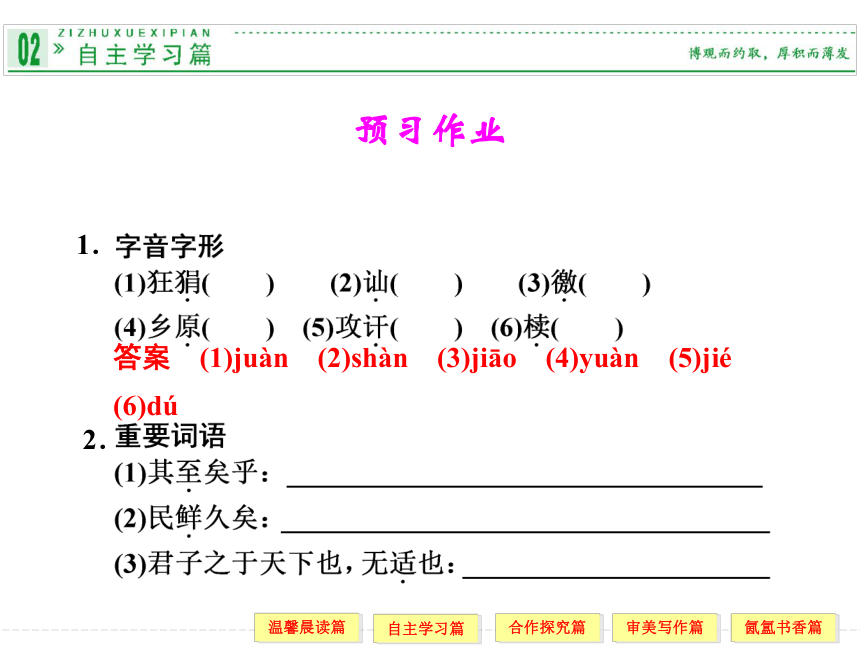

答案 (1)juàn (2)shàn (3)jiāo (4)yuàn (5)jié

(6)dú

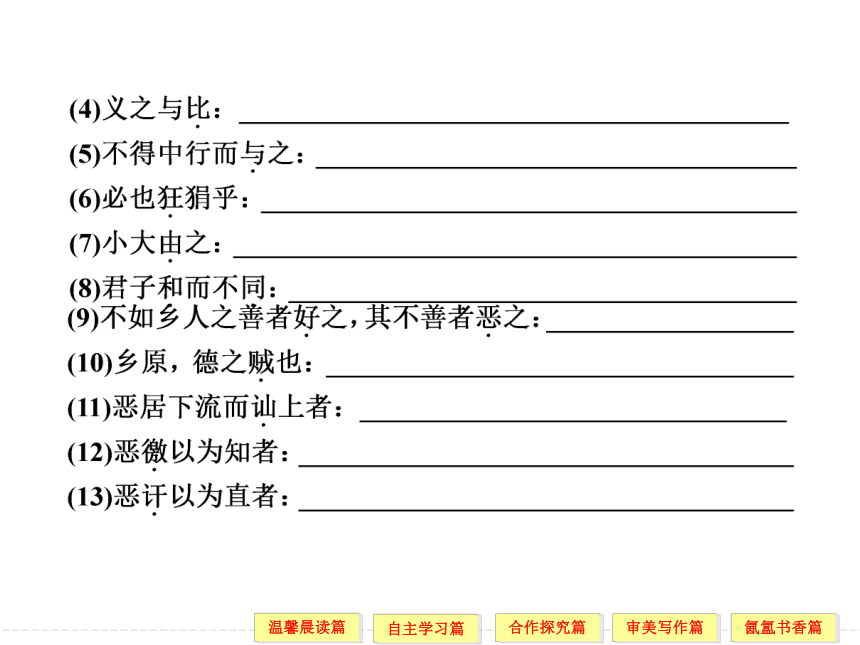

预习作业1.2.答案 (1)达到极点,指最为适用,最为宝贵 (2)少

(3)亲近 (4)接近,靠近 (5)交往 (6)志向远大而不切实际 (7)遵循,遵从 (8)和,和谐。指不同事物之间的平衡和协调,即对立的统一;同,等同。指无差别的同一 (9)好,喜欢;恶,厌恶 (10)仇敌,敌人 (11)毁谤

(12)强取,掠夺 (13)揭发别人的隐私或过错

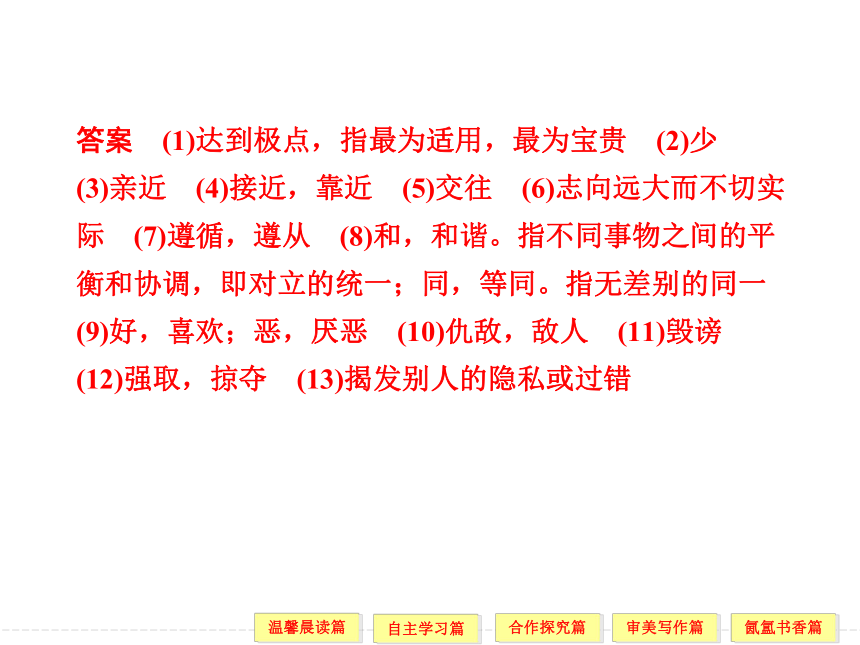

答案 (1)“与”通“欤”,疑问语气词 (2)“莫”通“漠”,淡漠 (3)“狷”通“獧”,性情褊急而孤介自守 (4)“原”通“愿”,谨慎老实 (5)“知”通“智”,聪明 (6)“孙”通“逊”,谦逊

3.

答案 (1)句中语气词,表停顿/第一个为句中语气词,表停顿,第二、第三个为句末语气词,表肯定/句末语气词,表否定/句末语气词,表判断 (2)和,连词/和……在一起,介词/欤,句末表疑问的语气词/结交,动词

4.

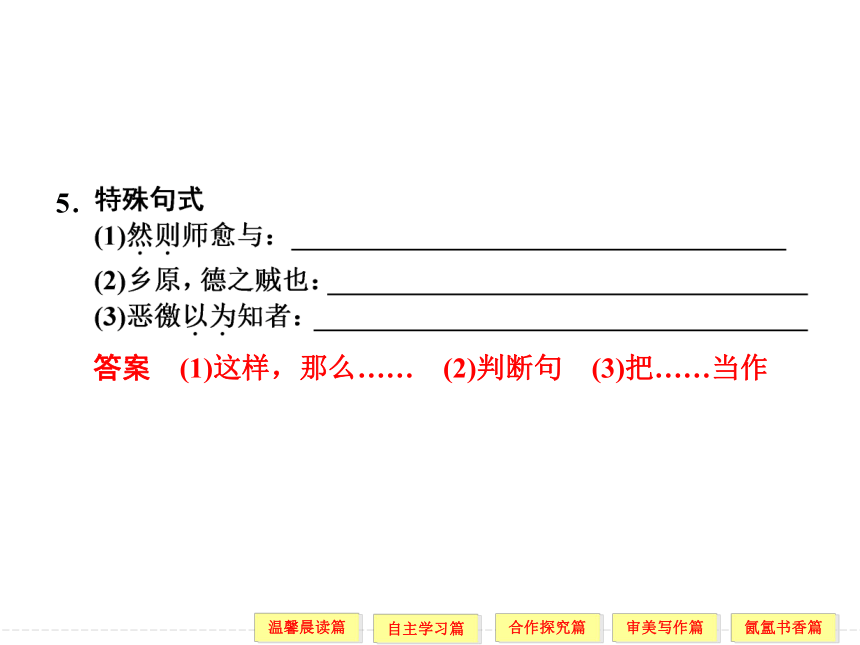

答案 (1)这样,那么…… (2)判断句 (3)把……当作

5.成语积累

(1)中庸之道:______________________________________

(2)过犹不及:______________________________________

(3)和而不同:______________________________________

(4)礼之用,和为贵:________________________________

答案 (1)指不偏不倚的折中的处世态度。(2)事情做过了头,就像做得不够一样。(3)只和谐相处不盲从苟同。

(4)礼的作用是维护奴隶社会和封建社会的等级制度,在强调人与人之间的差别的同时,也在调节人与人之间的关系,使人们各安其分,以保持社会的安定。6.名句积累

(1)君子和而不同,____________。

(2)曰:“然则师愈与?”子曰:“________。”

答案 (1)小人同而不和 (2)过犹不及

7. 如何理解孔子“君子和而不同,小人同而不和”的思想?

提示 “和而不同”是孔子思想体系中的重要组成部分。“君子和而不同,小人同而不和。”君子可以与他周围的人保持和谐融洽的关系,但他对待任何事情都必须经过自己大脑的独立思考,从来不人云亦云,盲目附和;小人则没有自己独立的见解,只求与别人完全一致,而不讲求原则,但他却与别人不能保持融洽友好的关系。这是在处事为人方面。其实,在所有的问题上,往往都能体现出“和而不同”和“同而不和”的区别。“和而不同”显示出孔子思想的深刻哲理和高度智慧。

重点突破 “中庸”“和”的精神实质是什么?有人把这种主张看作“折中主义”,你认为符合实际吗?

提示 “中庸”“和”的精神实质是要求人们在处理人际关系时,在对待社会问题时要依据道德原则保持中立态度,考虑问题全面,不走极端,对人宽容大度,这样可以使人与人之间的关系保持稳定,有利于社会安定。把它看成“折中主义”是不妥当的。因为,全面看《论语》中关于“中庸”“和”的论述,可知孔子还提倡“和而不同”(在保持稳定下允许有不同的意见),反对“同而不和”(表面上强求统一),反对无“是非”原则的“乡原”等。

试从《论语》中找些例子,说说孔子在自己的言行中是怎样贯彻中庸之道的。

提示 这样的例子很多。如“季氏将伐颛臾章”中,孔子旗帜鲜明地反对破坏秩序的以强凌弱的“攻打”,主张以“德”“礼”来达到“均无贫,和无寡,安无倾”的目的。

又如“阳货见孔子章”,孔子与阳货主张不同,讨厌其为人,就采取回避、应付的办法,而不与之矛盾激化。

又如“侍坐章”对待不同主张的学生,他也能给以恰当评价等。

评析孔子“不得中行而与之,必也狂狷乎!狂者进取,狷者有所不为也”中体现的思想。

提示 “狂”与“狷”是两种对立的品质。一是流于冒进,进取,敢作敢为;一是流于退缩,不敢作为。孔子认为,中行就是不偏于狂,也不偏于狷。人的气质、作风、德行都不偏于任何一个方面,对立的双方应互相牵制,互相补充,这样,才符合于中庸的思想。【命题规律】

一般不单独设题,即不是考查名词术语的掌握,而是放在翻译题中考查学生对这一知识点的理解。固定句式具有一定的整体意义,在阅读翻译时不要拆开理解。掌握一些常见的固定句式,对准确、快速阅读和翻译文言文有很大的帮助。

考点链接固定句式【例题解析】

下列句子不是固定句式的一句是 ( )

A.师劳力竭,远主备之,无乃不可乎

B.求剑若此,不亦惑乎

C.如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为

D.越国以鄙远,君知其难也

试解:____________________________________________

解析 A项是“无(毋)乃……乎(与)”式:表示委婉的商量语气,对某种情况加以推测,可译为“恐怕……吧”“只怕……吧”。B项是“不亦……乎”式:用于委婉的反问句,可译为“不是……吗”(语气较轻)、“岂不是……吗”(语气稍

重),“岂”也可译为“难道”。C项是“何……为”(“何以……为”)式:是表反问的固定格式。

答案 D

点拨 A、B、C三句的语气很容易搞错,孤立地看,这些句子哪种语气都可翻译。如A句“无乃不可乎”你把它翻译成反问句“难道不可以吗?”整句的意思也讲得通,当然,如果仔细推敲说话人要表达的意思,你就会发现翻译成反问句正好把别人说的话理解反了。他要表达的不是“可以”而是“不可以”。所以要记住不同的固定句式表达的不同语气,这样在做翻译题时才不会出错。

【注意】 固定句式是文言文中的一种特殊现象,在翻译时有相对固定的格式。如果不按照固定的格式翻译就会出现错误,因此,我们在翻译文言文时只能用它的固定意思来翻译,不能擅自意译。如“其李将军之谓也?”句中的“……之谓也”是固定格式,译为“说的是……”。如不清楚此格式很容易误译成:大概是李将军说的吧!此句应译为:这大概说的是李将军吧!又如“师劳力竭,远主备之,无乃不可乎?”句中“无乃……乎?”是固定格式,表揣度语气,译为“恐怕……吧”。如果不知道此格式,而把它译成反问语气:难道不可以吗?那就把意思弄反了。

【命题规律】

(1)“者”常考,近两年高考中没出现,2010年高考中出现1次,2009年出现2次。“乎”不常考,2012、2011、2009年高考中没出现,2010、2008年和2007年各出现1次。

(2)“者”常考的用法是,附在动词性词语后,组成名词性短语,作助词。“乎”常考的用法是,放在句中,作介词。

“者”和“”乎字的用法

A.①② B.③⑤ C.①④ D.②⑤

试解:____________________________________________

解析 ②⑤均为助词,表判断。①助词,“……的人”。③句末语气词,表反问。④助词,提示下文为解释原因。

答案 D

1.点拨 “者”在句中,常为助词,在句末常为语气词。作助词的情况较复杂,除例题所提到的表判断、表解释原因之外,常考的还有一种放在后置的定语后面,作定语后置标志的用法,可译成“……的”。如“求人可使报秦者,未得”。

试解:①________ ②________ ③________ ④________

2.答案 ①助词,形容词词尾,可译为“……的样子” ②语气助词,表反问语气,可译为“呢” ③介词,介绍涉及的对象,可译为“对” ④语气助词,表揣度语气,可译为“吧”。

1.文本审美

《论语》主要是记述孔子及其弟子言谈行事的一部书,它以记言为主,是一部语录体著作。作为中国散文的早期形式,它吸收和灵活运用大量口语虚词,使说话人的语气、性格得以逼真地表现,且语言洗练,含蕴丰富,风格明快,对后来的散文创作产生了非同寻常的影响。

2.写作迁移

【角度】 《论语》作为一部重要的儒家经典,真实生动地表现了孔子的思想和形象,具有浓郁的文学意味。请以“感受孔子”为主题,写一段文字。

【示例】 寂寞的孔子

孔子是寂寞的,因他活了太久。看惯了近旁的生死离别,喝多了永诀的苦酒,却依然遏制不住心底蓦然泛起的悲痛。

他还在。是的,他还在。但曾经熟稔的那些人呵,孔鲤、颜回、子路……他们都去了,只有他还在。

记得么? 《论语》中有记载:子畏于匡,颜渊后。子曰:“吾以女死矣。”曰:“子在,回何敢死?”

“我还以为你死了……”电影中常见却矫情的话,在孔子口中,却极淡,极轻,平凡如早期的问候。张爱玲曾写道:于时间的荒野中,于千万人之中,碰到你所要见的,没有迟一步,亦没有早一步,唯有说一句“噢,你也在这里?”就是这般淡然又小心隐藏着无限喜悦的话。

然而孔子还在,颜回终是先走了。《论语》描述:颜渊死,子哭之恸。从者曰:“子恸矣?”曰:“有恸乎?非夫人之为恸而谁为?”是他自己曾说,过犹不及,但为颜回,他愿放下这一切,痛痛快快地破一次例。醇厚年代奔涌的真性情。孔子言语中也能有凤姐的泼辣。

但更多时候,他只能用圣贤般含蓄而端庄的语言,不小心,抑或故意漏出一丝丝悲凉的心绪。子曰:“从我与陈、蔡者,皆不及门也。”《春秋》笔法,微言大义。离别过后的,哀而不伤。

孔子是寂寞的,因他与学生欢悦的曾经。

《论语》中也可找见:闵子侍侧,訚訚如也;子路,行行如也;冉有、子贡,侃侃如也。子乐。“若由也,不得其死然。”

訚訚、行行、侃侃,极可爱的搭配,幽默地刻画出学生性格。读到“子乐”,伴随的定然是由衷的会心一笑。但之后,孔子提出的,却是“不得其死”。当时,也许只是有依据地开玩笑,不想这个预言竟成真——在乱战中,子路被杀。不知孔子,他可曾悔?

也许没有这话,也是一样的结局。但对于孔子,便是一个不可挽回的错误和无法抹灭的内疚。虽然他曾多次骂过子路,但那并不代表子路不是他最喜爱的学生之一呀!即使那些斥责,也是客观中饱含着亲昵。

易中天说他读《论语》,最喜欢的就是孔子与学生间的对话。

可惜,只如彼时阳光。相形之下,黯淡了孔子独自的岁月。

孔子是寂寞的,更因为他圣贤的地位。高山仰止,所以遥不可及。

然,他是教育家,他是思想家,他更是一个普通人。他只是一个对于生命和思考兴味盎然的小老头,甚至,他还有年少轻狂的美好青春,这才是一个完整的人。可在今人的眼中,他只能当一个略略佝偻着身子,睿智而慈祥的圣人。却不知他也曾怀着梦想四处奔波,他也曾和学生谈笑风生,他也曾因当不上官而赌气要漂流到小岛……

但这一切都过去了,只剩下一个风尘仆仆的老爷爷。

不知,他会不会羡慕庄子那只毕生在泥里拖着尾巴的龟……

历经千年,怎样的孔子也只能是自家想像。于是人们在他身上把所有的美好和希冀寄予,尽管这与真实的孔子已有一定差距。

正如一千个人眼中有一千个哈姆雷特,对孔子的不同理解从音乐就可见一斑。于丹讲《论语》是闲适而恬淡的,易中天的便是悲壮中的刹那欢愉。

无可否认的,是《论语》赋予中国文化的淡青底色和草纸样粗糙而质朴的手感。所谓中庸,如灰色的孔子能搭配桃红和洁白,如略高于体温的水带来源源不断的温暖。

《论语》的寂寞,弥散在悠久的中华文明中。怎样华美的语言,也显得形只影单。

世事看上去残忍,转身,却也是一种慈悲。寂寞的孔子,开创了不寂寞的文化;诗词歌赋,在这片质朴的天地间摇曳芳华。

我之罪是湛蓝,翅膀在天空下哀伤——如是孔子,如是,孔子的寂寞与过往的离殇。

【漫漫古典情】苦恨年年压金线,为他人作嫁衣裳

?

蓬门未识绮罗香,拟托良媒益自伤。

谁爱风流高格调,共怜时世俭梳妆。

敢将十指夸针巧,不把双眉斗画长。

苦恨年年压金线,为他人作嫁衣裳。

——秦韬玉《贫女》

这虽然是一首咏叹贫女身世的诗,但也寄托了贫士怀才不遇之感伤。因为语意双关,舍蕴丰富,历来为人们所传诵。形象鲜明,诗情哀怨。主人公虽然“十指”“针巧”,可是“拟托良媒”,也无人赏识,只得“年年”“苦恨”。“为他人作嫁衣裳”,高度概括了终年劳心劳形的寒士,却未为世用,久屈下僚的愤懑不平的心情。

孔夫子将他的一生概括为六个阶段,他的这种人生轨迹对于我们现代人来说,仍有许多启迪意义。关键要看我们如何汲取这种智慧,来使自己的人生更富有效率和价值。

古往今来,光阴之叹是我们看到最多的感慨。

这种感慨在《论语》中也不例外,“子在川上曰:逝者如斯夫”(《论语·子罕》),这是大家都熟悉的一句话。这句话很含蓄,但是其中又包含着多少沧桑?

大家知道,著名的天下第一长联上联一开始就说: 人生之道(1)

——于丹《论语》心得“五百里滇池,奔来眼底。 ”下联的对句呢,是“数千年往事,注到心头”(孙髯《题昆明大观楼》)。

哲人眼中滚滚奔流的河水、江水,它不只是一种自然存在,其中流淌的还有挽不回、留不住的光阴。

杜甫说,“人生有情泪沾臆,江水江花岂终极”(《哀江头》);刘禹锡说,“人世几回伤往事,山形依旧枕寒流”(《西塞山怀古》)。人生有限,自然永恒,这种强烈的反差,足以带给人们强烈的心灵震撼,让你怆然泣下。

难怪唐代诗人张若虚在《春江花月夜》里发出那种无端之问:“江畔何人初见月?江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年只相似。不知江月待何人,但见长江送流水。”

在这天地幽幽,物序流转中,每一个人都是一个渺小的、转瞬即逝的生命,我们需要有一种什么样的人生规划呢?当然,这种规划是艰难的,因为规划本身已经意味着舍弃了很多。

就在孔夫子看着流水兴叹的同时,他也对自己,同时给他的学生,也给千年万代的后人描述了这样的一种人生轨迹:

吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。(《论语·为政》)

这是一个粗略的人生坐标,在这个坐标上,有几个重要阶段被特别地强调出来。让我们看一看圣人所描绘的这个人生坐标,看它对我们今天还有什么样的借鉴意义。

其实人的一生不过是从光阴中借来的一段时光,岁月流淌过去,我们自己也就把这段生命镌刻成了一个样子,它成为我们的不朽,成为我们的墓志铭。

每一个人都有理由去描述他的理想,但是这一切要从人的社会化进程开始。从一个自然人转化为一个有社会规则制约的人,这就是学习的起点。孔子的“十五志于学”,是他自己的一个起点,也是他对学生的一种要求。

孔子自己经常说,“我非生而知之者,好古,敏以求之者也”(《论语·述而》)。他说自己不是生下来就了解很多事情,只不过是对古代文化、对古人所经历的事情非常感兴趣,而且能够孜孜以求,一直认真学习而已。

今天我们要建立一个学习型的社会,那么什么样的学习是好的学习呢?

国际上有一个通行的说法,好的学习是导致行为改变的学习。这颠覆了我们过去的认识。一直以来,我们以为导致思维改变的学习才是好的学习。比如一个观点,一个理论,哪怕一个道听途说的见闻,入乎耳,发乎口,可以再去讲给别人,这就是一种学习。但是在今天,只有导致一个人整个价值体系重塑,行为方式变得更有效率,更便捷,更合乎社会要求的学习,才是好的学习。

在今天这个信息时代,可学的东西实在太多了。现在的孩子已经不只是“十五志于学”了,很多比五岁还要早就开始学习了。但是都学了什么呢?不少孩子会背圆周率,能够背到小数点后很多很多位;有的孩子能够背长长的古诗,成为在客人面前表演的节目。但是这些对他这一生真的有用吗?今天的向学还有多少是孔子所说的“为己之学”?还有多少能够学以致用?

在我们这个信息爆炸的时代,我们最大的苦恼是信息太多,我们最大的难题是选择的难题,因此就更需要有选择、有规划地进行学习。

“过犹不及”,这是孔子的观点。再好的东西都有它

的度,与其贪多嚼不烂,把自己的脑子复制成一个电脑的内存,还不如把有限的知识融会贯通,融入自己的生命。

孔子说,“学而不思则罔,思而不学则殆”(《论语·为政》),一定要一边学,一边想,一边应用。他所提倡的是这样一种从容地把有限的知识放大到极限的学习方式。

我们现在的学院式教育有一个规范长度,但宽度却可以改变。也许孔子提倡的这样一种学与思结合的方式会给我们非常好的启发。

经过这样的学习、历练,我们逐渐地提升自己、有所感悟,这样就走到了三十岁。

“三十而立”,是我们常常挂在嘴边的一句话,几乎

每个人到了这个年纪,都会扪心自问:我“立”起来了吗?

那么怎样才算立起来了?是否只要有车,有房,或者有了一个什么样的职位就算立起来了呢?而立之年对于人的一生又有着怎样重要的作用呢?

三十这个年纪,在今天,在这个心理断乳期大大错后的时代,尤其是在大都市里,还被称作“男孩”“女孩”,那么怎样判断一个人在这个世界上是否“立”起来了呢?对于“立”字,应该有什么样的担当呢?

大家知道,黑格尔提出了“正反和”三段论。人最早接受的教育一般都是正的,比如在刚刚读小学的时候,他相信太阳是明亮的,花朵是鲜红的,人心是善意的,世界是充满温情的,王子和公主最终是可以在一起的,生活中是没有忧伤的。其实这就是正的结果。但是长到十几岁的时候,就会出现比较强烈的逆反心理,二十多岁刚刚步入社会时,就会觉得这个世界上一切都不尽如人意,觉得成人世界欺骗了自己,觉得生活中满是丑陋、猥琐、卑鄙和欺诈。这就是我们经常说的“小愤青”。这个时候,青春的成长有它特有的苍凉,人必然表现出一种反弹。那么走到三十岁,应该是人生“和”的阶段,就是既不像十来岁时觉得眼前一片光明,也不像二十多岁时觉得一片惨淡。

三十而立的这个“立”字,首先是内在的立,然后才是在社会坐标上找到自己的位置。

溪水不争流,叮咚山林幽壑间,清澈婉转,照映西子的容、二乔的貌,不负一生清誉。

哲思短章

不从众,做自己人也不从众,即使要遗世独立,也要循着心灵的指引,做自己,给世界留下个巍峨背影。庄子不从众,他便让世人都随着他一起逍遥渭水,逍遥天下。

当别人都着纶巾、持羽扇,站在楚王座下,痛拍栏杆,直欲把胸中丘壑吞吐的时候,他却破衣敝履,独钓渭水滨边;当别人恨不能把自己比作光芒四射的太阳,可以洞彻一切的时候,他却指着衔泥而行的乌龟,对身后楚官淡然道:“往矣,吾将曳尾于涂”;当别人对亲人的离去而痛哭流涕、情难自已的时候,他却背对亡妻鼓盆而歌。他唱的什么?无非“羽化而登仙兮,却离伤”。 即使现在,我们高吟“圣人无功,至人无名”的时候,他已作古,乘着鲲化的鹏“抟扶摇而上者九万里”。他之身殁,不幸却又幸甚。他不从众,便让人即使望眼欲穿,也难望其项背。

屈原不从众,他便让汩罗江水都随他澎湃千年、滋养千年。

那时,怀王的身侧已无他的立足之地了,身后是郑袖的“巧笑倩兮,美目盼兮”,身前是令尹子兰的肺腑之言,言之肺腑。他不能从俗,他便行吟泽畔:“吾令凤鸟飞腾兮,继之以日夜……”他不愿与小人同流合污,啜其糟而哺其醴,他只好指天责问:“指九天以为正兮,其惟灵修之故也。 ”不!他还不愿随众而降,只好举身赴清流了。

他没有从众,他是他自己,他也是我们的先祖。

时至今日,还有谁不从众?方文山,那个钟情于诗情画意的男子。

他用笔勾勒那素胚青花,即使笔锋由浓而淡,那韵致也通过麦克风为江山染上印迹;他用眼看穿千里之外,即使只寻得一行青苔,也绿了那江南两岸;他用心感悟东风,在这荒草蔓烟的年代,让那浓词艳句都黯淡了颜色。

还好,他不从众,他用自己的独特坚守为我们奉上了诗情如风。

从众为众,不从方立。

立之有骨,自己为骨。修身名句

答案 (1)juàn (2)shàn (3)jiāo (4)yuàn (5)jié

(6)dú

预习作业1.2.答案 (1)达到极点,指最为适用,最为宝贵 (2)少

(3)亲近 (4)接近,靠近 (5)交往 (6)志向远大而不切实际 (7)遵循,遵从 (8)和,和谐。指不同事物之间的平衡和协调,即对立的统一;同,等同。指无差别的同一 (9)好,喜欢;恶,厌恶 (10)仇敌,敌人 (11)毁谤

(12)强取,掠夺 (13)揭发别人的隐私或过错

答案 (1)“与”通“欤”,疑问语气词 (2)“莫”通“漠”,淡漠 (3)“狷”通“獧”,性情褊急而孤介自守 (4)“原”通“愿”,谨慎老实 (5)“知”通“智”,聪明 (6)“孙”通“逊”,谦逊

3.

答案 (1)句中语气词,表停顿/第一个为句中语气词,表停顿,第二、第三个为句末语气词,表肯定/句末语气词,表否定/句末语气词,表判断 (2)和,连词/和……在一起,介词/欤,句末表疑问的语气词/结交,动词

4.

答案 (1)这样,那么…… (2)判断句 (3)把……当作

5.成语积累

(1)中庸之道:______________________________________

(2)过犹不及:______________________________________

(3)和而不同:______________________________________

(4)礼之用,和为贵:________________________________

答案 (1)指不偏不倚的折中的处世态度。(2)事情做过了头,就像做得不够一样。(3)只和谐相处不盲从苟同。

(4)礼的作用是维护奴隶社会和封建社会的等级制度,在强调人与人之间的差别的同时,也在调节人与人之间的关系,使人们各安其分,以保持社会的安定。6.名句积累

(1)君子和而不同,____________。

(2)曰:“然则师愈与?”子曰:“________。”

答案 (1)小人同而不和 (2)过犹不及

7. 如何理解孔子“君子和而不同,小人同而不和”的思想?

提示 “和而不同”是孔子思想体系中的重要组成部分。“君子和而不同,小人同而不和。”君子可以与他周围的人保持和谐融洽的关系,但他对待任何事情都必须经过自己大脑的独立思考,从来不人云亦云,盲目附和;小人则没有自己独立的见解,只求与别人完全一致,而不讲求原则,但他却与别人不能保持融洽友好的关系。这是在处事为人方面。其实,在所有的问题上,往往都能体现出“和而不同”和“同而不和”的区别。“和而不同”显示出孔子思想的深刻哲理和高度智慧。

重点突破 “中庸”“和”的精神实质是什么?有人把这种主张看作“折中主义”,你认为符合实际吗?

提示 “中庸”“和”的精神实质是要求人们在处理人际关系时,在对待社会问题时要依据道德原则保持中立态度,考虑问题全面,不走极端,对人宽容大度,这样可以使人与人之间的关系保持稳定,有利于社会安定。把它看成“折中主义”是不妥当的。因为,全面看《论语》中关于“中庸”“和”的论述,可知孔子还提倡“和而不同”(在保持稳定下允许有不同的意见),反对“同而不和”(表面上强求统一),反对无“是非”原则的“乡原”等。

试从《论语》中找些例子,说说孔子在自己的言行中是怎样贯彻中庸之道的。

提示 这样的例子很多。如“季氏将伐颛臾章”中,孔子旗帜鲜明地反对破坏秩序的以强凌弱的“攻打”,主张以“德”“礼”来达到“均无贫,和无寡,安无倾”的目的。

又如“阳货见孔子章”,孔子与阳货主张不同,讨厌其为人,就采取回避、应付的办法,而不与之矛盾激化。

又如“侍坐章”对待不同主张的学生,他也能给以恰当评价等。

评析孔子“不得中行而与之,必也狂狷乎!狂者进取,狷者有所不为也”中体现的思想。

提示 “狂”与“狷”是两种对立的品质。一是流于冒进,进取,敢作敢为;一是流于退缩,不敢作为。孔子认为,中行就是不偏于狂,也不偏于狷。人的气质、作风、德行都不偏于任何一个方面,对立的双方应互相牵制,互相补充,这样,才符合于中庸的思想。【命题规律】

一般不单独设题,即不是考查名词术语的掌握,而是放在翻译题中考查学生对这一知识点的理解。固定句式具有一定的整体意义,在阅读翻译时不要拆开理解。掌握一些常见的固定句式,对准确、快速阅读和翻译文言文有很大的帮助。

考点链接固定句式【例题解析】

下列句子不是固定句式的一句是 ( )

A.师劳力竭,远主备之,无乃不可乎

B.求剑若此,不亦惑乎

C.如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为

D.越国以鄙远,君知其难也

试解:____________________________________________

解析 A项是“无(毋)乃……乎(与)”式:表示委婉的商量语气,对某种情况加以推测,可译为“恐怕……吧”“只怕……吧”。B项是“不亦……乎”式:用于委婉的反问句,可译为“不是……吗”(语气较轻)、“岂不是……吗”(语气稍

重),“岂”也可译为“难道”。C项是“何……为”(“何以……为”)式:是表反问的固定格式。

答案 D

点拨 A、B、C三句的语气很容易搞错,孤立地看,这些句子哪种语气都可翻译。如A句“无乃不可乎”你把它翻译成反问句“难道不可以吗?”整句的意思也讲得通,当然,如果仔细推敲说话人要表达的意思,你就会发现翻译成反问句正好把别人说的话理解反了。他要表达的不是“可以”而是“不可以”。所以要记住不同的固定句式表达的不同语气,这样在做翻译题时才不会出错。

【注意】 固定句式是文言文中的一种特殊现象,在翻译时有相对固定的格式。如果不按照固定的格式翻译就会出现错误,因此,我们在翻译文言文时只能用它的固定意思来翻译,不能擅自意译。如“其李将军之谓也?”句中的“……之谓也”是固定格式,译为“说的是……”。如不清楚此格式很容易误译成:大概是李将军说的吧!此句应译为:这大概说的是李将军吧!又如“师劳力竭,远主备之,无乃不可乎?”句中“无乃……乎?”是固定格式,表揣度语气,译为“恐怕……吧”。如果不知道此格式,而把它译成反问语气:难道不可以吗?那就把意思弄反了。

【命题规律】

(1)“者”常考,近两年高考中没出现,2010年高考中出现1次,2009年出现2次。“乎”不常考,2012、2011、2009年高考中没出现,2010、2008年和2007年各出现1次。

(2)“者”常考的用法是,附在动词性词语后,组成名词性短语,作助词。“乎”常考的用法是,放在句中,作介词。

“者”和“”乎字的用法

A.①② B.③⑤ C.①④ D.②⑤

试解:____________________________________________

解析 ②⑤均为助词,表判断。①助词,“……的人”。③句末语气词,表反问。④助词,提示下文为解释原因。

答案 D

1.点拨 “者”在句中,常为助词,在句末常为语气词。作助词的情况较复杂,除例题所提到的表判断、表解释原因之外,常考的还有一种放在后置的定语后面,作定语后置标志的用法,可译成“……的”。如“求人可使报秦者,未得”。

试解:①________ ②________ ③________ ④________

2.答案 ①助词,形容词词尾,可译为“……的样子” ②语气助词,表反问语气,可译为“呢” ③介词,介绍涉及的对象,可译为“对” ④语气助词,表揣度语气,可译为“吧”。

1.文本审美

《论语》主要是记述孔子及其弟子言谈行事的一部书,它以记言为主,是一部语录体著作。作为中国散文的早期形式,它吸收和灵活运用大量口语虚词,使说话人的语气、性格得以逼真地表现,且语言洗练,含蕴丰富,风格明快,对后来的散文创作产生了非同寻常的影响。

2.写作迁移

【角度】 《论语》作为一部重要的儒家经典,真实生动地表现了孔子的思想和形象,具有浓郁的文学意味。请以“感受孔子”为主题,写一段文字。

【示例】 寂寞的孔子

孔子是寂寞的,因他活了太久。看惯了近旁的生死离别,喝多了永诀的苦酒,却依然遏制不住心底蓦然泛起的悲痛。

他还在。是的,他还在。但曾经熟稔的那些人呵,孔鲤、颜回、子路……他们都去了,只有他还在。

记得么? 《论语》中有记载:子畏于匡,颜渊后。子曰:“吾以女死矣。”曰:“子在,回何敢死?”

“我还以为你死了……”电影中常见却矫情的话,在孔子口中,却极淡,极轻,平凡如早期的问候。张爱玲曾写道:于时间的荒野中,于千万人之中,碰到你所要见的,没有迟一步,亦没有早一步,唯有说一句“噢,你也在这里?”就是这般淡然又小心隐藏着无限喜悦的话。

然而孔子还在,颜回终是先走了。《论语》描述:颜渊死,子哭之恸。从者曰:“子恸矣?”曰:“有恸乎?非夫人之为恸而谁为?”是他自己曾说,过犹不及,但为颜回,他愿放下这一切,痛痛快快地破一次例。醇厚年代奔涌的真性情。孔子言语中也能有凤姐的泼辣。

但更多时候,他只能用圣贤般含蓄而端庄的语言,不小心,抑或故意漏出一丝丝悲凉的心绪。子曰:“从我与陈、蔡者,皆不及门也。”《春秋》笔法,微言大义。离别过后的,哀而不伤。

孔子是寂寞的,因他与学生欢悦的曾经。

《论语》中也可找见:闵子侍侧,訚訚如也;子路,行行如也;冉有、子贡,侃侃如也。子乐。“若由也,不得其死然。”

訚訚、行行、侃侃,极可爱的搭配,幽默地刻画出学生性格。读到“子乐”,伴随的定然是由衷的会心一笑。但之后,孔子提出的,却是“不得其死”。当时,也许只是有依据地开玩笑,不想这个预言竟成真——在乱战中,子路被杀。不知孔子,他可曾悔?

也许没有这话,也是一样的结局。但对于孔子,便是一个不可挽回的错误和无法抹灭的内疚。虽然他曾多次骂过子路,但那并不代表子路不是他最喜爱的学生之一呀!即使那些斥责,也是客观中饱含着亲昵。

易中天说他读《论语》,最喜欢的就是孔子与学生间的对话。

可惜,只如彼时阳光。相形之下,黯淡了孔子独自的岁月。

孔子是寂寞的,更因为他圣贤的地位。高山仰止,所以遥不可及。

然,他是教育家,他是思想家,他更是一个普通人。他只是一个对于生命和思考兴味盎然的小老头,甚至,他还有年少轻狂的美好青春,这才是一个完整的人。可在今人的眼中,他只能当一个略略佝偻着身子,睿智而慈祥的圣人。却不知他也曾怀着梦想四处奔波,他也曾和学生谈笑风生,他也曾因当不上官而赌气要漂流到小岛……

但这一切都过去了,只剩下一个风尘仆仆的老爷爷。

不知,他会不会羡慕庄子那只毕生在泥里拖着尾巴的龟……

历经千年,怎样的孔子也只能是自家想像。于是人们在他身上把所有的美好和希冀寄予,尽管这与真实的孔子已有一定差距。

正如一千个人眼中有一千个哈姆雷特,对孔子的不同理解从音乐就可见一斑。于丹讲《论语》是闲适而恬淡的,易中天的便是悲壮中的刹那欢愉。

无可否认的,是《论语》赋予中国文化的淡青底色和草纸样粗糙而质朴的手感。所谓中庸,如灰色的孔子能搭配桃红和洁白,如略高于体温的水带来源源不断的温暖。

《论语》的寂寞,弥散在悠久的中华文明中。怎样华美的语言,也显得形只影单。

世事看上去残忍,转身,却也是一种慈悲。寂寞的孔子,开创了不寂寞的文化;诗词歌赋,在这片质朴的天地间摇曳芳华。

我之罪是湛蓝,翅膀在天空下哀伤——如是孔子,如是,孔子的寂寞与过往的离殇。

【漫漫古典情】苦恨年年压金线,为他人作嫁衣裳

?

蓬门未识绮罗香,拟托良媒益自伤。

谁爱风流高格调,共怜时世俭梳妆。

敢将十指夸针巧,不把双眉斗画长。

苦恨年年压金线,为他人作嫁衣裳。

——秦韬玉《贫女》

这虽然是一首咏叹贫女身世的诗,但也寄托了贫士怀才不遇之感伤。因为语意双关,舍蕴丰富,历来为人们所传诵。形象鲜明,诗情哀怨。主人公虽然“十指”“针巧”,可是“拟托良媒”,也无人赏识,只得“年年”“苦恨”。“为他人作嫁衣裳”,高度概括了终年劳心劳形的寒士,却未为世用,久屈下僚的愤懑不平的心情。

孔夫子将他的一生概括为六个阶段,他的这种人生轨迹对于我们现代人来说,仍有许多启迪意义。关键要看我们如何汲取这种智慧,来使自己的人生更富有效率和价值。

古往今来,光阴之叹是我们看到最多的感慨。

这种感慨在《论语》中也不例外,“子在川上曰:逝者如斯夫”(《论语·子罕》),这是大家都熟悉的一句话。这句话很含蓄,但是其中又包含着多少沧桑?

大家知道,著名的天下第一长联上联一开始就说: 人生之道(1)

——于丹《论语》心得“五百里滇池,奔来眼底。 ”下联的对句呢,是“数千年往事,注到心头”(孙髯《题昆明大观楼》)。

哲人眼中滚滚奔流的河水、江水,它不只是一种自然存在,其中流淌的还有挽不回、留不住的光阴。

杜甫说,“人生有情泪沾臆,江水江花岂终极”(《哀江头》);刘禹锡说,“人世几回伤往事,山形依旧枕寒流”(《西塞山怀古》)。人生有限,自然永恒,这种强烈的反差,足以带给人们强烈的心灵震撼,让你怆然泣下。

难怪唐代诗人张若虚在《春江花月夜》里发出那种无端之问:“江畔何人初见月?江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年只相似。不知江月待何人,但见长江送流水。”

在这天地幽幽,物序流转中,每一个人都是一个渺小的、转瞬即逝的生命,我们需要有一种什么样的人生规划呢?当然,这种规划是艰难的,因为规划本身已经意味着舍弃了很多。

就在孔夫子看着流水兴叹的同时,他也对自己,同时给他的学生,也给千年万代的后人描述了这样的一种人生轨迹:

吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。(《论语·为政》)

这是一个粗略的人生坐标,在这个坐标上,有几个重要阶段被特别地强调出来。让我们看一看圣人所描绘的这个人生坐标,看它对我们今天还有什么样的借鉴意义。

其实人的一生不过是从光阴中借来的一段时光,岁月流淌过去,我们自己也就把这段生命镌刻成了一个样子,它成为我们的不朽,成为我们的墓志铭。

每一个人都有理由去描述他的理想,但是这一切要从人的社会化进程开始。从一个自然人转化为一个有社会规则制约的人,这就是学习的起点。孔子的“十五志于学”,是他自己的一个起点,也是他对学生的一种要求。

孔子自己经常说,“我非生而知之者,好古,敏以求之者也”(《论语·述而》)。他说自己不是生下来就了解很多事情,只不过是对古代文化、对古人所经历的事情非常感兴趣,而且能够孜孜以求,一直认真学习而已。

今天我们要建立一个学习型的社会,那么什么样的学习是好的学习呢?

国际上有一个通行的说法,好的学习是导致行为改变的学习。这颠覆了我们过去的认识。一直以来,我们以为导致思维改变的学习才是好的学习。比如一个观点,一个理论,哪怕一个道听途说的见闻,入乎耳,发乎口,可以再去讲给别人,这就是一种学习。但是在今天,只有导致一个人整个价值体系重塑,行为方式变得更有效率,更便捷,更合乎社会要求的学习,才是好的学习。

在今天这个信息时代,可学的东西实在太多了。现在的孩子已经不只是“十五志于学”了,很多比五岁还要早就开始学习了。但是都学了什么呢?不少孩子会背圆周率,能够背到小数点后很多很多位;有的孩子能够背长长的古诗,成为在客人面前表演的节目。但是这些对他这一生真的有用吗?今天的向学还有多少是孔子所说的“为己之学”?还有多少能够学以致用?

在我们这个信息爆炸的时代,我们最大的苦恼是信息太多,我们最大的难题是选择的难题,因此就更需要有选择、有规划地进行学习。

“过犹不及”,这是孔子的观点。再好的东西都有它

的度,与其贪多嚼不烂,把自己的脑子复制成一个电脑的内存,还不如把有限的知识融会贯通,融入自己的生命。

孔子说,“学而不思则罔,思而不学则殆”(《论语·为政》),一定要一边学,一边想,一边应用。他所提倡的是这样一种从容地把有限的知识放大到极限的学习方式。

我们现在的学院式教育有一个规范长度,但宽度却可以改变。也许孔子提倡的这样一种学与思结合的方式会给我们非常好的启发。

经过这样的学习、历练,我们逐渐地提升自己、有所感悟,这样就走到了三十岁。

“三十而立”,是我们常常挂在嘴边的一句话,几乎

每个人到了这个年纪,都会扪心自问:我“立”起来了吗?

那么怎样才算立起来了?是否只要有车,有房,或者有了一个什么样的职位就算立起来了呢?而立之年对于人的一生又有着怎样重要的作用呢?

三十这个年纪,在今天,在这个心理断乳期大大错后的时代,尤其是在大都市里,还被称作“男孩”“女孩”,那么怎样判断一个人在这个世界上是否“立”起来了呢?对于“立”字,应该有什么样的担当呢?

大家知道,黑格尔提出了“正反和”三段论。人最早接受的教育一般都是正的,比如在刚刚读小学的时候,他相信太阳是明亮的,花朵是鲜红的,人心是善意的,世界是充满温情的,王子和公主最终是可以在一起的,生活中是没有忧伤的。其实这就是正的结果。但是长到十几岁的时候,就会出现比较强烈的逆反心理,二十多岁刚刚步入社会时,就会觉得这个世界上一切都不尽如人意,觉得成人世界欺骗了自己,觉得生活中满是丑陋、猥琐、卑鄙和欺诈。这就是我们经常说的“小愤青”。这个时候,青春的成长有它特有的苍凉,人必然表现出一种反弹。那么走到三十岁,应该是人生“和”的阶段,就是既不像十来岁时觉得眼前一片光明,也不像二十多岁时觉得一片惨淡。

三十而立的这个“立”字,首先是内在的立,然后才是在社会坐标上找到自己的位置。