《史记》选读《周而不比》(55张)

图片预览

文档简介

课件55张PPT。生于世界上,存于宇宙间,你不比别人多,也不比别人少,同顶炎炎烈日,共沐皎皎月辉,心智不缺,心力不乏,只要你勇于展示自己的才华、个性及风采,你就没必要去仰视别人。

哲思短章

你就是一道风景 你,就是一道风景!

不要隐于云海峰峦之后,不必藏于青竹绿林之中,你就是巍巍山峦的一石,就是苍苍林莽中的一株,所以你没必要敬畏名山大川,没必要赞叹大漠孤烟,你的存在,其本身就在解释世上所有的景致;你的存在,正诠释着时代的一种风情!

不必去拥挤了,你就站在属于自己的位置上,不断地展示你内心世界的丰富内涵,给苍白的四周以绮丽,给庸俗的日子以诗意,给沉闷的空气以清新,每日拭亮一个太阳,用大自然的琴弦,奏响自己喜爱的心曲。自然美具有不以人们意志为转移的自然性,梅花自有梅花的风韵,红杏自有红杏的丽姿,如今认清自己往往比注视别人更为重要,没必要一味褒扬别人贬低自己。应该果敢的站起,与最佳景观比肩,只要你不懈追求,相信你,不比别人差。真的,你行!

翠竹之秀丽,青松之壮美,杨柳之潇洒,兰草之温柔,自然赋予各种风情,都在各自的一片土地上展示生命的光辉。如今所需的不是自谦,而是自信。很久很久了,虚假的谦逊毁掉个性的展露,模仿、装扮、整容,使人无法认清你的真面目,不知哪个是你自己,那情景似古代砖窑烧出的规格相同的陶俑。

风景这边独好!妙在独好。

我们太忽视这个“独”字了。

世上被公认的景点都是独特的:埃及金字塔、中国古长城、法国凯旋门、罗马斗兽场……世上被人赞誉的美景也别具风采:泰山日出、威尼斯水城、热带雨林、撒哈拉大沙漠……

大凡能被我们记住的人多富有个性特征:阿Q的“快乐”,鲁滨逊的坚毅,王熙凤的笑里藏刀,奥赛罗嫉妒杀人……

让个性伴你,站着该是一座山,倒下便是路基;完整时给人启示,粉碎时使人警醒……你不比别人多,也不比别人少,你不用注视人们的眸光便可知道,你在阳光下用身影发表宣言:

你就是一道风景!,修身名句

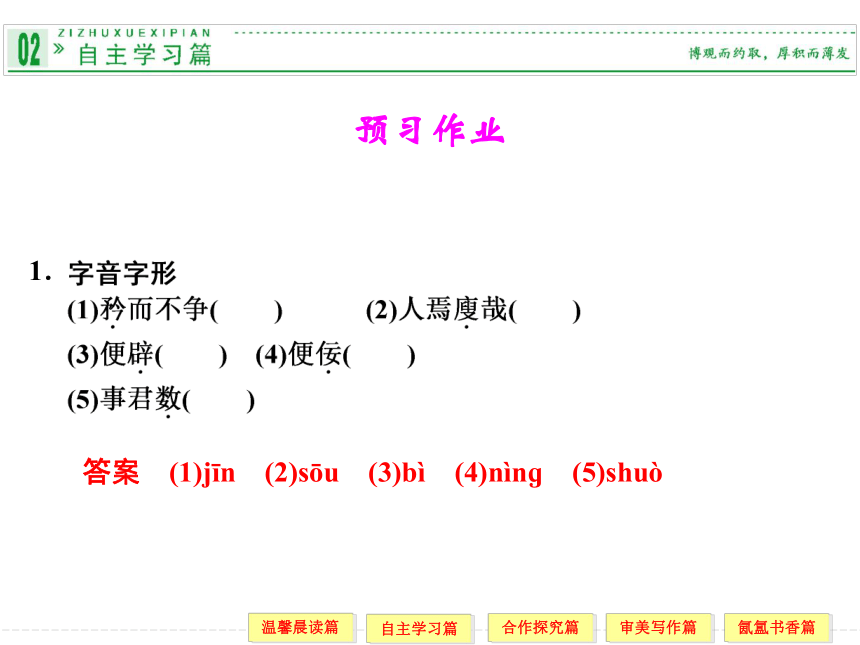

答案 (1)jīn (2)sōu (3)bì (4)nìnɡ (5)shuò

预习作业1.

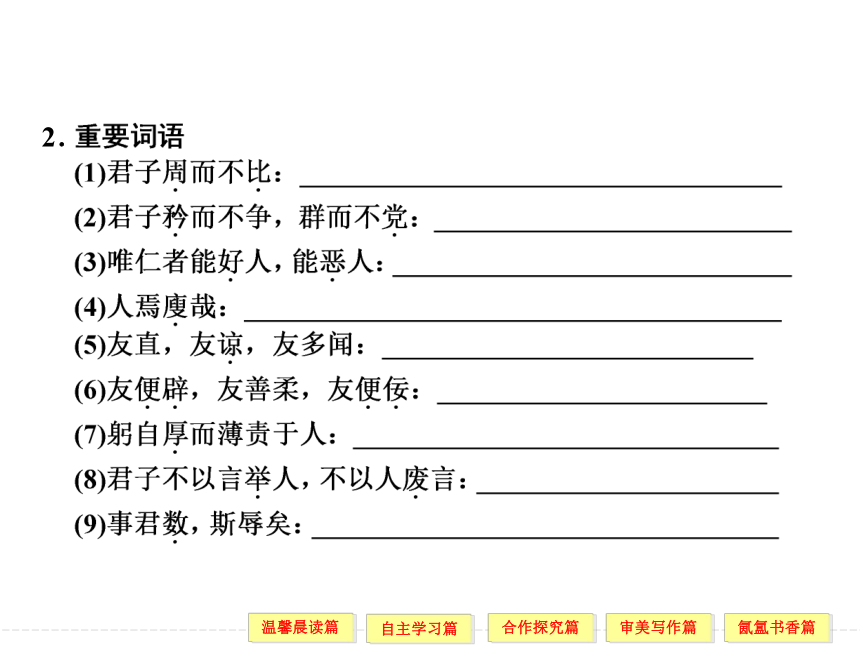

2.答案 (1)周,合群,团结,同周围的人相处很好;比,本义是并列,挨着,这里是贬义,为私情而勾结

(2)矜,庄重自持;党,结成团伙 (3)好,喜好;恶,厌恶 (4)隐藏 (5)信 (6)便辟,谄媚逢迎;便佞,巧言善辩 (7)厚责,重责 (8)举,举用;废,废弃 (9)频繁

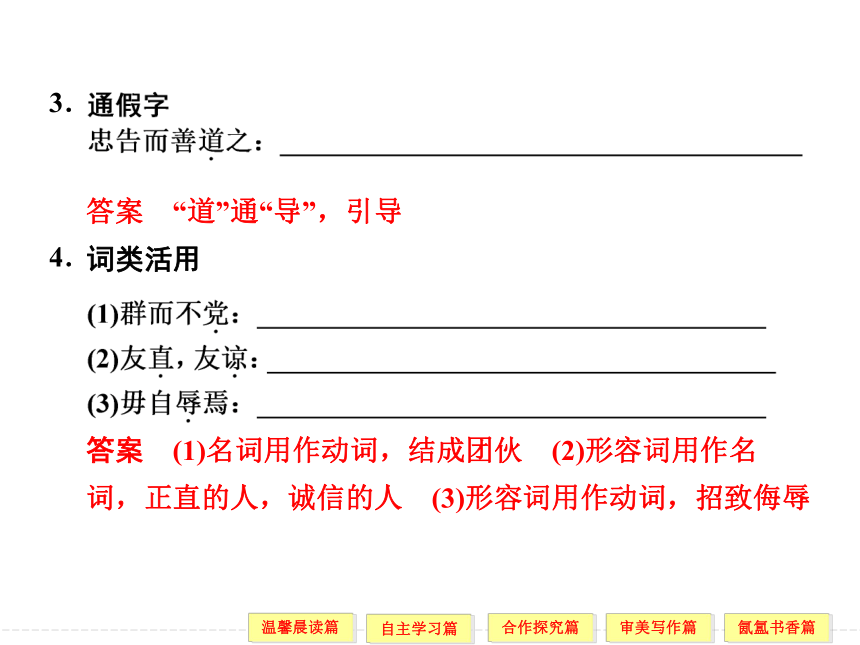

答案 “道”通“导”,引导

词类活用

答案 (1)名词用作动词,结成团伙 (2)形容词用作名词,正直的人,诚信的人 (3)形容词用作动词,招致侮辱

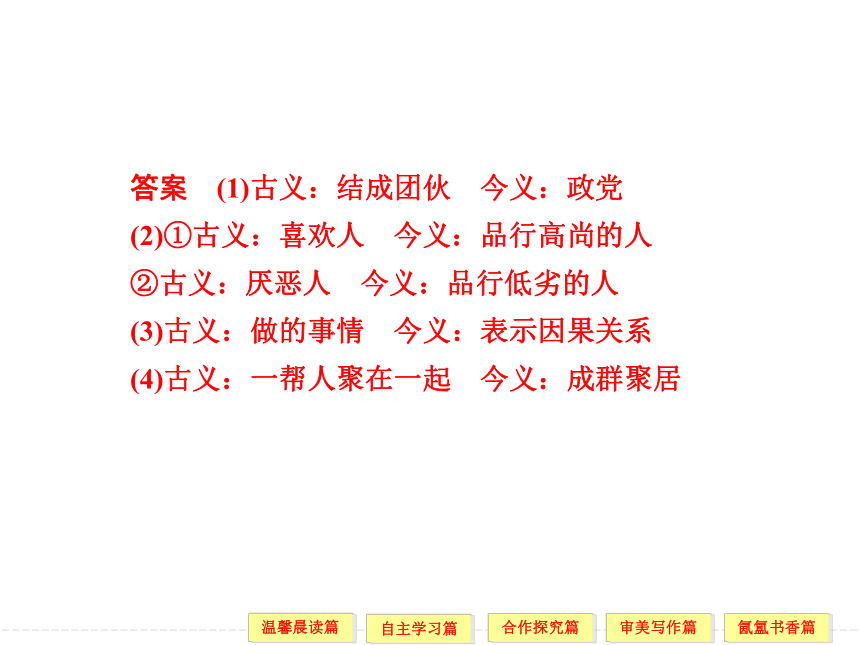

3.4.5.答案 (1)古义:结成团伙 今义:政党

(2)①古义:喜欢人 今义:品行高尚的人 ②古义:厌恶人 今义:品行低劣的人

(3)古义:做的事情 今义:表示因果关系

(4)古义:一帮人聚在一起 今义:成群聚居

特殊句式

(1)人焉廋哉:______________________________________

(2)躬自厚而薄责于人:______________________________

(3)何以报德:______________________________________

答案 (1)疑问代词作宾语前置 (2)介词短语后置

(3)介词宾语前置

成语积累

(1)周而不比:______________________________________

(2)言不及义:______________________________________

(3)以德报怨:______________________________________

(4)以德报德:______________________________________

6.7.(5)以直报怨:______________________________________

(6)以文会友:______________________________________

(7)以人废言:______________________________________

答案 (1)关系密切团结但不互相勾结。(2)所说的话没有一句说到正经的道理。(3)用恩惠来报答仇怨。(4)用恩惠来酬答恩惠。(5)用公平正直来回报仇怨。(6)用文章学问来结交朋友。(7)因发言人的品行、地位等问题而不采纳别人的言论。

名句积累

(1)君子周而不比,________________。

(2)君子矜而不争,____________。

(3)__________________,则远怨矣。

(4)君子不以言举人,____________。

答案 (1)小人比而不周 (2)群而不党 (3)躬自厚而薄责于人 (4)不以人废言

8. 《论语》由于文辞简略,有时会给理解造成困难,往往需要联系有关章节及《论语》以外的材料加以判断。如5.17“晏平仲善与人交”章,“久而敬之”的“之”,所指代的对象就有两说:一说指晏子,一说指晏子所交的人。请联系4.26“事君数”章和12.23“子贡问友”章,分析一下哪种说法更为合理。重点突破提示 “忠告而善道之,不可则止,毋自辱焉”“事君数,斯辱矣;朋友数,斯疏矣”,讲的都是在与人交往中要保持适当距离,不可过分密切,否则就可能自取其辱,关系也不能持久。这也就是“君子之交淡如水”的意思。可见,能使别人长时间保持对自己的敬意,是一个人善于交往的表现,其中包含着交往方法、技巧的问题。因此,把“久而敬之”的“之”理解为晏子,更符合孔子的原意。如果把“敬之”理解为尊敬别人,就成了交往态度问题,原文中的“善”字就没了着落。

《论语》中的格言,如“学而不厌,诲人不倦”“敬鬼神而远之”“四海之内皆兄弟也”“三人行必有我师”“学而时习之,不亦说乎”等等,几乎俯拾即是,它们很多至今还保持着强大的生命力。试从思想内容和语言形式两个方面对这些格言的特点作简要分析。

提示 格言,就是含有劝诫和教育意义的固定的语句。内容上,它具有较强的教育意义,可作为人们行为的准则;形式上,它没有固定不变的格式,而是根据内容的需要。一般较为精炼,言简意赅。人们引用格言,目的主要在于对人提出规劝,以不断提高个人修养。正确地理解、运用格言,可以逐步提高人们的思想认识水平及语言表达能力。

【命题规律】

不单独设题,有时放在考查实词的选择题中考,有时放在翻译题中考。

【例题解析】

下列各句中加点的字都是形容词活用,对它们的用法归类正确的一组是 ( )

考点链接形容词活用

A.①⑥⑩/②⑨/③④⑧/⑤⑦

B.①⑥⑨/②⑩/③⑤⑧/④⑦

C.①⑨⑩/②③/④⑧/⑤⑥⑦

D.①②③/④⑤/⑥⑦⑧/⑨⑩

试解:___________________________________________

解析 ①⑥⑩形容词用作名词。②⑨形容词用作动词。

③④⑧形容词的使动用法。⑤⑦形容词的意动用法。

答案 A

点拨 形容词如果在动词或形容词前后,可能就是活用为名词。(因为这时的形容词处于主语或宾语的位置上)如果在代词或名词前,可能就是活用为动词。(因为这时的形容词处于谓语的位置上),至于是活用为一般动词,还是活用为使动、意动,要根据句意来判断。

【考点总结】

形容词活用

形容词活用有以下几个类型,理解和翻译时也可依照相应的处理方法。

1.形容词用作一般动词【命题规律】

(1)“焉”不常考。近两年没有考到,2010年只有浙江卷考到,2009年只有安徽卷考到,2008年只有山东卷考到,2007年只有浙江卷考到。

(2)“焉”的用法比较简单,但作代词和作兼词的“焉”有时比较难区分,2010年浙江卷、2009年安徽卷和2008年山东卷考的就是这两种用法。

“焉”字的用法

A.①②③ B.④⑤⑥ C.①③⑤ D.②④⑥

试解:____________________________________________

解析 ①句末语气词。③兼词,“于之”。⑤形容词词尾,“……的样子”。

答案 D

点拨 疑问句中,如果在动词前,常属前置宾语,“焉”为代词。

【考点总结】

“焉”字用法归类

1.助词

(1)语气助词1.文本审美

交友不善误入歧途者比比皆是。孔子交友的观点是中华民族的财富,在为人处世上永远具有借鉴和指导意义。

如孔子所说“君子周而不比,小人比而不周”、“友直,友谅,友多闻”、“忠告而善道之,不可则止,毋自辱焉”、“君子以文会友,以友辅仁”,都值得我们深思。

2.写作迁移

【角度】 马斯洛:一个心理健康的人能与少数人建立深厚的友谊。诚然,一个人交什么样的朋友,如何交朋友,看起来很简单,但是你用心想一想就会发现,这绝不是一个简单的问题。

关于交友,《论语》中多有阐述。请以“聆听先贤的教诲——交友”为主题,写一段文字。

【示例】

有这样的一种朋友

有这样一种朋友,当他成功或遭遇不幸时,是第一个想到你的人。当他成功时,无论你在哪,他都会与你分享这份成功的喜悦,当他津津乐道地告诉你时,不要以为他是在炫耀自己,而是他把你当朋友,他认为他的成功有你的一半,所以他的快乐也应当分你一半。当他遭遇不幸时,就算你什么也做不了,给你的一通电话或者一条短信都可能是他的安定剂。

有这样一种朋友,当你犯错误时,是婉言相劝的人。他不会直言相告,因为他知道那样会伤了你的自尊,他更不会假装不知道,因为他怕你会一错再错。他就像你的导师,就像你迷茫时看到的一块方向牌。

有这样一种朋友,当你缺乏自信时,是给予鼓励的人。他总是有足够的理由让你去面对困难,他总是给你万分的勇气让你去接受挑战。

有这样一种朋友,当你第一次出远门,是千叮咛万嘱咐的人。当你一人在外,会嘘寒问暖的人。他就像你的亲人,不时常联系,但总免不了牵挂,不时常腻在一起,但总记得问候。

朋友,到底什么是朋友?朋友是,即使什么也不说,都能感觉到的那份温暖;朋友是,无论世事如何变幻,都能包容你的那一颗心;朋友是,纵然离之伤痛、孤身一人,也能感觉到的那种充实。

请问你身边有这样的朋友吗?如果有,请你珍重,或许他将是我们有生之年最弥足珍贵的一笔财富。

【漫漫古典情】空山松子落,幽人应未眠

?

怀君属秋夜,散步咏凉天。

空山松子落,幽人应未眠。

——韦应物《秋夜寄邱员外》

这是一首怀人诗。诗人与邱丹在苏州时过往甚密,邱丹在临平山学道时,诗人写此诗以寄怀。诗的首两句,写自己因秋夜怀人而徘徊沉吟的情景;后两句想象所怀的人这时也在因怀念自己而难以成眠。隐士常以松子为食,因而想到松子脱落季节即想起对方。一样秋色,异地相思。着墨虽淡,韵味无穷;语浅情深,言简意长。全诗以其古雅闲淡的风格美,给人玩绎不尽的艺术享受。

大家读《论语》会发现,这里面经常出现一个词:君子。我们直到今天还常常将其作为做人的一个标准,说某某人非常君子。但是究竟什么是君子呢?

“君子”是孔夫子心目中理想的人格标准,一部短短两万多字的《论语》,“君子”这个词就出现了一百多次。我们把孔子对于君子所有的言语、界定、描述总结在一起,会发现,大概做一个君子要有几个层次上的要求。做一个善良的人,这是君子的第一个标准。君子的力量始自于人格与内心。他的内心完满、富足,先完善了自我修养,而后表现出来一种从容不迫的风度。

君子之道(1)

——于丹《论语》心得司马牛曾经问过孔夫子,什么样的人才能够称为君子呢?

孔子答:“君子不忧不惧。”

司马牛又问:“不忧不惧,就可以叫君子吗?”

他可能觉得这个标准太低了。

孔子说:“反躬自省,无所愧疚,当然没有什么可忧可惧的。”

我们把孔夫子的意思转换成老百姓的话来说,就是“不做亏心事,半夜敲门心不惊”。

一个人反省自己的行为,而能够不后悔、不愧疚,这个标准说低也低,我们每个人都可以做到;说高就是个至高无上的标准,大家想想,要使自己做过的每件事都禁得住推敲,实在又是极不容易的事。所以孔子才把它作为君子的人格标准。

孔子在给学生讲课的时候曾经很认真地跟他们讨论过君子的问题,他说:“君子道者三,我无能焉:仁者不忧,知者不惑,勇者不惧。”(《论语·宪问》)

孔子一上来很谦虚,说“不忧”“不惑”“不惧”这三点自己做不到。

什么叫“仁者不忧”?

就是说,一个人有了一种仁义的大胸怀,他的内心无比仁厚、宽和,所以可以忽略很多细节不计较,可以不纠缠于小的得失。只有这样的人,才能真正做到内心安静、坦然。

什么叫“知(智)者不惑”?

在区区半个世纪之前,一个人一生可能就在一个单位,婚姻基本上不会有任何变动,从小到老可能就住在一个大杂院里。人们的烦恼可能是生活的或然性和可选择性太小。

但在当今社会,我们的痛苦不是没有选择,而是选择太多。这是一个繁荣时代带给我们的迷惑。

我们无法左右外在的世界,只有让内心的选择能力更强大。当我们明白如何取舍,那么那些烦恼也就没有了,这就是孔夫子所说的“知者不惑”。

什么叫“勇者不惧”?

用老百姓的话来说就是“两强相遇勇者胜”,也就是说,当你的内心足够勇敢,足够开阔,你就有了一种勇往直前的力量,自然就不再害怕了。

一个真君子做到了内心的仁、知、勇,从而就少了忧、惑、惧。

孔子说这三条我做不到。子贡说“夫子自道也”,您说的不就是您自己嘛!

大家看,孔子告诉我们的做人标准,不是苛责外在世界,而是把有限的时间、精力,用来“苛责”内心。

一个人内心对自己要求更严格一点,对别人就会厚道一点。我们今天老说做人要厚道,厚道并不是窝囊,而是他可以包容和悲悯别人很多的过错,可以设身处地站在别人立场上想问题。

因此,只有真君子才能做到“不怨天,不尤人”,既不抱怨老天爷不给我机会,也不抱怨这个世界上没有人了解我。

一个人内心没有了“忧”“惑”“惧”,自然就减少了对外界的抱怨和指责,也就增强了把握幸福的能力。

而增强把握幸福的能力,正是学习的终极目的。

孔子说:“古之学者为己,今之学者为人。”(《论语·宪问》)古人学习是为了提高自己,今人学习是为了炫耀于人、取悦于人。

真正尊崇学问的人,他的学习是为了人心灵的建树。从书本上学,从社会上学,从小学到老,无非是学习一种把握幸福的能力。

让自己成为一个有知识,有教养,而且内心忠诚的公民,然后以此在社会上安身立命,学习的目的就是完成这么一个自我角色的建立和提升。

而“为人之学”又是什么呢?

它是把学到的知识当成工具,当成一种技能,以之谋一份职业,为自己谋一份福利。

孔子曾经直截了当地跟他的学生子夏说:“女为君子儒,无为小人儒”(《论语·雍也》)。就是说,要想着提高修养,不要老惦记眼前的一点点私利。

孔子从来不说做君子就要像谁谁谁那样,在孔子看来,做君子就是做一个最好的你自己,按照自己的社会定位,从身边做起,从今天做起,让自己成为内心完善的人。因为只有你的内心真正有了一种从容淡定,才能不为人生的起伏得失所左右。

这使我想起了一个小故事:

在一条小街上,三个裁缝开了三家裁缝店,每一家都想招揽最多的客人。

第一个裁缝挂出一块大牌子,上面写着:我是本省最好的裁缝。

第二个裁缝一看,觉得我要比他更高一点啊,于是做了一块更大的牌子,上面写着:我是全国最好的裁缝。

第三个裁缝想了想,难道我还能写我是全世界最好的裁缝吗?想了半天,最后他做了一块很小的牌子挂出去,结果这条街上的客人都来了第三家,前两家变得冷冷清清。

第三个裁缝的牌子写的是什么?上面写道:我是这条街上最好的裁缝。

也就是说,他把视线收回到眼前,从当下做起,反而得到了人们的认可。

做好自己的事,当一个善良的人,这是《论语》对君子的第一条界定。但是不是做一个善良的人就可以称之为君子了呢?还不是。

做一个内心完善的善良的人,是成为君子的前提。但仅有这个是不够的,孔夫子心目中的君子,不仅是一个好人,还要是伟大和高尚的人,他要胸怀天下,奋发有为。

君子之道(2)

——于丹《论语》心得

孔子曾经说过,“士而怀居,不足以为士矣”(《论语·宪问》)。就是说,一个人如果成天想的都是自己的小家,自己的小日子,那么这个人就不能够成为一个真正的君子。

孔子的学生曾子曾经说过:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《论语·泰伯》)

这样一份担当,后来就演化成了中国儒家人格中所谓的“天下兴亡,匹夫有责”。

中国人的人格理想很有意思,儒家和道家从来不是彻底分离的,而是人格理想的两端。用林语堂先生的话来讲,中国每一个人的社会人格理想都是儒家,而每一个人的自然人格理想都是道家。

这就是我们经常的一种表述,叫做“穷则独善其身,达则兼济天下”(《孟子·尽心上》)。一个人在显达的时候能以天下为己任,而在困窘之时还不放弃个人修养,还能心怀天下,这就是君子了。

在孔子之后,中国古代有许多名士当自己穷极潦倒的时候,还念念不忘苍生黎民。

诗圣杜甫在自己的茅屋仅能容身、破败漏雨之时,他想的却是“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”(《茅屋为秋风所破歌》),想让更多的人住上好房子。我们不会感到杜甫是在说大话,而是会为那博大的胸襟和炽烈的感情所震撼!

再比如范仲淹,他认为一个士人不论是“居庙堂之高”还是“处江湖之远”,都应该系念天下君民,都应当“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”(《岳阳楼记》)。

这样博大的胸怀,这样高远的志向,不难看到孔子和《论语》的影响。

读到这里,大家也许会有一种疑问:儒家讲“天下己任”是要以牺牲个人利益为前提的吗?

其实孔夫子并不否认个人利益的存在,相反,他所倡导的这样一种笃定、实用而温暖的人际理论是以保障每个人利益权利最大化为前提的。他让你在此基础上尽量为社会做更多的事情。

但孔子认为谋求个人利益的时候不能不走正路,不能一心想走捷径,一心想贪小便宜。孔夫子认为,走正路还是走捷径,是君子和小人的区别。

他说:“君子喻于义,小人喻于利。”(《论语·里仁》)“义”就是“宜”,也就是说,君子走的始终是一条适宜的正路。而小人则一心看重私利,在一己私利驱使下很容易走上邪路。

那么,君子和小人有哪些不同的表现呢?

孔子说:“君子怀德,小人怀土。君子怀刑,小人怀惠。”(《论语·里仁》)就是说,君子和小人每天心中惦记的事情是不同的。

君子每天牵挂的是自己的道德修养,小人则记惦的是自己的家乡;君子心中始终有一份规矩、法度,不得超越,小人则满脑子想的是些小恩小惠,小便宜。

一个人他每天就惦记自己家的事情,比如我怎么样能够多买一套房,我怎么样利用一下福利分房政策,每天算计着自家的衣食居住,这就是孔夫子说的小人的心思。当然这也没有太大的过错,但是如果一个人的心就拘囿在这么一点点利益上,为了维护和扩大这一点点利益而不顾道德和法律的约束的话,那就很危险了。

君子从来是尊重道德法制的,就像我们每一个人,走过街天桥,走人行横道,等待红灯,这些看起来都会给我们生活多多少少带来一点限制,但是当这点限制成为彼此尊重社会默契的时候,却保障了自己的安全。

而小人则贪图眼前的利益,喜欢钻小空子,占小便宜,一次两次可能得手,但这里面潜藏着危机,肯定迟早要吃大亏。还是拿走路来说,一看红灯、绿灯中间闪着黄灯,赶紧跑过去吧,觉得这个事情沾了个小便宜,久而久之,这里面有多大的隐患大家都心知肚明。

所以什么是小人呢?就是没有大眼界,抢占眼前小便宜的人。

那么在今天这个社会,怎样成为一个君子?我想不妨从倡导“恒心”开始。

我们现在这个社会有了多元选择,我们在兴奋、激情的驱使下,在众多选择中摇来摆去,难以决定。这是缺乏“恒心”的表现。

每一个人走上社会的时候,都会怀抱一种理想和憧憬,希望能够有所作为。但是为什么这些理想在现实中会一一破灭?一个重要的原因就是我们的“恒心”不够。

如果我们真正有一番定力,有一个宏阔的境界,即使没有达到“无恒产而有恒心”那么高的境界,起码离君子已经不是很远了。

这是君子的第二个标准。

君子还有第三个标准,就是“矜而不争,群而不党”(《论语·卫灵公》)。

就是说:君子是合群的,虽然他内心里庄重、庄严不可侵犯,但他在一大群人里头却从来不争。同时,他也决不拉帮结派,谋取私利。

这也就是孔子所说的“君子和而不同”(《论语·子路》)。

举个例子,许多人在一起,大家的观点肯定会不完全一样,当各自说出自己的观点时,一个真君子是会认真倾听的,他能够理解和尊重每一个人观点的合理性,同时又能够坚持自己的观点。这样就既保证了整体的和谐,又保留了不同的声音。我们今天说要构建和谐社会,就是要把每一个人的不同的声音和谐地融入到大的集体的声音中。

小人则刚好相反,他是“同而不和”(《论语·子路》)。

生活中经常会看见这样的场面:大家讨论一件事情的时候,领导的话还没说完,马上就会有人跳出来说,对对对,领导说得真好,什么高屋建瓴、深谋远虑之类的溢美之词说了一大箩筐;可是到会后他转脸就会对别人说,哎,这个领导说的都是什么啊?我一点都不同意他的观点!

关于君子和小人行事的不同,孔子还有一个表述,叫做“君子周而不比,小人比而不周”(《论语·为政》)。

“周”就是能够团结照顾到很多人,他以道义为准则与人交往,所以有很多志同道合的朋友。一个真君子不管他有多少朋友,他都会像空气里的氧气一样,让朋友们感到很欢欣,感到受到照应。

哲思短章

你就是一道风景 你,就是一道风景!

不要隐于云海峰峦之后,不必藏于青竹绿林之中,你就是巍巍山峦的一石,就是苍苍林莽中的一株,所以你没必要敬畏名山大川,没必要赞叹大漠孤烟,你的存在,其本身就在解释世上所有的景致;你的存在,正诠释着时代的一种风情!

不必去拥挤了,你就站在属于自己的位置上,不断地展示你内心世界的丰富内涵,给苍白的四周以绮丽,给庸俗的日子以诗意,给沉闷的空气以清新,每日拭亮一个太阳,用大自然的琴弦,奏响自己喜爱的心曲。自然美具有不以人们意志为转移的自然性,梅花自有梅花的风韵,红杏自有红杏的丽姿,如今认清自己往往比注视别人更为重要,没必要一味褒扬别人贬低自己。应该果敢的站起,与最佳景观比肩,只要你不懈追求,相信你,不比别人差。真的,你行!

翠竹之秀丽,青松之壮美,杨柳之潇洒,兰草之温柔,自然赋予各种风情,都在各自的一片土地上展示生命的光辉。如今所需的不是自谦,而是自信。很久很久了,虚假的谦逊毁掉个性的展露,模仿、装扮、整容,使人无法认清你的真面目,不知哪个是你自己,那情景似古代砖窑烧出的规格相同的陶俑。

风景这边独好!妙在独好。

我们太忽视这个“独”字了。

世上被公认的景点都是独特的:埃及金字塔、中国古长城、法国凯旋门、罗马斗兽场……世上被人赞誉的美景也别具风采:泰山日出、威尼斯水城、热带雨林、撒哈拉大沙漠……

大凡能被我们记住的人多富有个性特征:阿Q的“快乐”,鲁滨逊的坚毅,王熙凤的笑里藏刀,奥赛罗嫉妒杀人……

让个性伴你,站着该是一座山,倒下便是路基;完整时给人启示,粉碎时使人警醒……你不比别人多,也不比别人少,你不用注视人们的眸光便可知道,你在阳光下用身影发表宣言:

你就是一道风景!,修身名句

答案 (1)jīn (2)sōu (3)bì (4)nìnɡ (5)shuò

预习作业1.

2.答案 (1)周,合群,团结,同周围的人相处很好;比,本义是并列,挨着,这里是贬义,为私情而勾结

(2)矜,庄重自持;党,结成团伙 (3)好,喜好;恶,厌恶 (4)隐藏 (5)信 (6)便辟,谄媚逢迎;便佞,巧言善辩 (7)厚责,重责 (8)举,举用;废,废弃 (9)频繁

答案 “道”通“导”,引导

词类活用

答案 (1)名词用作动词,结成团伙 (2)形容词用作名词,正直的人,诚信的人 (3)形容词用作动词,招致侮辱

3.4.5.答案 (1)古义:结成团伙 今义:政党

(2)①古义:喜欢人 今义:品行高尚的人 ②古义:厌恶人 今义:品行低劣的人

(3)古义:做的事情 今义:表示因果关系

(4)古义:一帮人聚在一起 今义:成群聚居

特殊句式

(1)人焉廋哉:______________________________________

(2)躬自厚而薄责于人:______________________________

(3)何以报德:______________________________________

答案 (1)疑问代词作宾语前置 (2)介词短语后置

(3)介词宾语前置

成语积累

(1)周而不比:______________________________________

(2)言不及义:______________________________________

(3)以德报怨:______________________________________

(4)以德报德:______________________________________

6.7.(5)以直报怨:______________________________________

(6)以文会友:______________________________________

(7)以人废言:______________________________________

答案 (1)关系密切团结但不互相勾结。(2)所说的话没有一句说到正经的道理。(3)用恩惠来报答仇怨。(4)用恩惠来酬答恩惠。(5)用公平正直来回报仇怨。(6)用文章学问来结交朋友。(7)因发言人的品行、地位等问题而不采纳别人的言论。

名句积累

(1)君子周而不比,________________。

(2)君子矜而不争,____________。

(3)__________________,则远怨矣。

(4)君子不以言举人,____________。

答案 (1)小人比而不周 (2)群而不党 (3)躬自厚而薄责于人 (4)不以人废言

8. 《论语》由于文辞简略,有时会给理解造成困难,往往需要联系有关章节及《论语》以外的材料加以判断。如5.17“晏平仲善与人交”章,“久而敬之”的“之”,所指代的对象就有两说:一说指晏子,一说指晏子所交的人。请联系4.26“事君数”章和12.23“子贡问友”章,分析一下哪种说法更为合理。重点突破提示 “忠告而善道之,不可则止,毋自辱焉”“事君数,斯辱矣;朋友数,斯疏矣”,讲的都是在与人交往中要保持适当距离,不可过分密切,否则就可能自取其辱,关系也不能持久。这也就是“君子之交淡如水”的意思。可见,能使别人长时间保持对自己的敬意,是一个人善于交往的表现,其中包含着交往方法、技巧的问题。因此,把“久而敬之”的“之”理解为晏子,更符合孔子的原意。如果把“敬之”理解为尊敬别人,就成了交往态度问题,原文中的“善”字就没了着落。

《论语》中的格言,如“学而不厌,诲人不倦”“敬鬼神而远之”“四海之内皆兄弟也”“三人行必有我师”“学而时习之,不亦说乎”等等,几乎俯拾即是,它们很多至今还保持着强大的生命力。试从思想内容和语言形式两个方面对这些格言的特点作简要分析。

提示 格言,就是含有劝诫和教育意义的固定的语句。内容上,它具有较强的教育意义,可作为人们行为的准则;形式上,它没有固定不变的格式,而是根据内容的需要。一般较为精炼,言简意赅。人们引用格言,目的主要在于对人提出规劝,以不断提高个人修养。正确地理解、运用格言,可以逐步提高人们的思想认识水平及语言表达能力。

【命题规律】

不单独设题,有时放在考查实词的选择题中考,有时放在翻译题中考。

【例题解析】

下列各句中加点的字都是形容词活用,对它们的用法归类正确的一组是 ( )

考点链接形容词活用

A.①⑥⑩/②⑨/③④⑧/⑤⑦

B.①⑥⑨/②⑩/③⑤⑧/④⑦

C.①⑨⑩/②③/④⑧/⑤⑥⑦

D.①②③/④⑤/⑥⑦⑧/⑨⑩

试解:___________________________________________

解析 ①⑥⑩形容词用作名词。②⑨形容词用作动词。

③④⑧形容词的使动用法。⑤⑦形容词的意动用法。

答案 A

点拨 形容词如果在动词或形容词前后,可能就是活用为名词。(因为这时的形容词处于主语或宾语的位置上)如果在代词或名词前,可能就是活用为动词。(因为这时的形容词处于谓语的位置上),至于是活用为一般动词,还是活用为使动、意动,要根据句意来判断。

【考点总结】

形容词活用

形容词活用有以下几个类型,理解和翻译时也可依照相应的处理方法。

1.形容词用作一般动词【命题规律】

(1)“焉”不常考。近两年没有考到,2010年只有浙江卷考到,2009年只有安徽卷考到,2008年只有山东卷考到,2007年只有浙江卷考到。

(2)“焉”的用法比较简单,但作代词和作兼词的“焉”有时比较难区分,2010年浙江卷、2009年安徽卷和2008年山东卷考的就是这两种用法。

“焉”字的用法

A.①②③ B.④⑤⑥ C.①③⑤ D.②④⑥

试解:____________________________________________

解析 ①句末语气词。③兼词,“于之”。⑤形容词词尾,“……的样子”。

答案 D

点拨 疑问句中,如果在动词前,常属前置宾语,“焉”为代词。

【考点总结】

“焉”字用法归类

1.助词

(1)语气助词1.文本审美

交友不善误入歧途者比比皆是。孔子交友的观点是中华民族的财富,在为人处世上永远具有借鉴和指导意义。

如孔子所说“君子周而不比,小人比而不周”、“友直,友谅,友多闻”、“忠告而善道之,不可则止,毋自辱焉”、“君子以文会友,以友辅仁”,都值得我们深思。

2.写作迁移

【角度】 马斯洛:一个心理健康的人能与少数人建立深厚的友谊。诚然,一个人交什么样的朋友,如何交朋友,看起来很简单,但是你用心想一想就会发现,这绝不是一个简单的问题。

关于交友,《论语》中多有阐述。请以“聆听先贤的教诲——交友”为主题,写一段文字。

【示例】

有这样的一种朋友

有这样一种朋友,当他成功或遭遇不幸时,是第一个想到你的人。当他成功时,无论你在哪,他都会与你分享这份成功的喜悦,当他津津乐道地告诉你时,不要以为他是在炫耀自己,而是他把你当朋友,他认为他的成功有你的一半,所以他的快乐也应当分你一半。当他遭遇不幸时,就算你什么也做不了,给你的一通电话或者一条短信都可能是他的安定剂。

有这样一种朋友,当你犯错误时,是婉言相劝的人。他不会直言相告,因为他知道那样会伤了你的自尊,他更不会假装不知道,因为他怕你会一错再错。他就像你的导师,就像你迷茫时看到的一块方向牌。

有这样一种朋友,当你缺乏自信时,是给予鼓励的人。他总是有足够的理由让你去面对困难,他总是给你万分的勇气让你去接受挑战。

有这样一种朋友,当你第一次出远门,是千叮咛万嘱咐的人。当你一人在外,会嘘寒问暖的人。他就像你的亲人,不时常联系,但总免不了牵挂,不时常腻在一起,但总记得问候。

朋友,到底什么是朋友?朋友是,即使什么也不说,都能感觉到的那份温暖;朋友是,无论世事如何变幻,都能包容你的那一颗心;朋友是,纵然离之伤痛、孤身一人,也能感觉到的那种充实。

请问你身边有这样的朋友吗?如果有,请你珍重,或许他将是我们有生之年最弥足珍贵的一笔财富。

【漫漫古典情】空山松子落,幽人应未眠

?

怀君属秋夜,散步咏凉天。

空山松子落,幽人应未眠。

——韦应物《秋夜寄邱员外》

这是一首怀人诗。诗人与邱丹在苏州时过往甚密,邱丹在临平山学道时,诗人写此诗以寄怀。诗的首两句,写自己因秋夜怀人而徘徊沉吟的情景;后两句想象所怀的人这时也在因怀念自己而难以成眠。隐士常以松子为食,因而想到松子脱落季节即想起对方。一样秋色,异地相思。着墨虽淡,韵味无穷;语浅情深,言简意长。全诗以其古雅闲淡的风格美,给人玩绎不尽的艺术享受。

大家读《论语》会发现,这里面经常出现一个词:君子。我们直到今天还常常将其作为做人的一个标准,说某某人非常君子。但是究竟什么是君子呢?

“君子”是孔夫子心目中理想的人格标准,一部短短两万多字的《论语》,“君子”这个词就出现了一百多次。我们把孔子对于君子所有的言语、界定、描述总结在一起,会发现,大概做一个君子要有几个层次上的要求。做一个善良的人,这是君子的第一个标准。君子的力量始自于人格与内心。他的内心完满、富足,先完善了自我修养,而后表现出来一种从容不迫的风度。

君子之道(1)

——于丹《论语》心得司马牛曾经问过孔夫子,什么样的人才能够称为君子呢?

孔子答:“君子不忧不惧。”

司马牛又问:“不忧不惧,就可以叫君子吗?”

他可能觉得这个标准太低了。

孔子说:“反躬自省,无所愧疚,当然没有什么可忧可惧的。”

我们把孔夫子的意思转换成老百姓的话来说,就是“不做亏心事,半夜敲门心不惊”。

一个人反省自己的行为,而能够不后悔、不愧疚,这个标准说低也低,我们每个人都可以做到;说高就是个至高无上的标准,大家想想,要使自己做过的每件事都禁得住推敲,实在又是极不容易的事。所以孔子才把它作为君子的人格标准。

孔子在给学生讲课的时候曾经很认真地跟他们讨论过君子的问题,他说:“君子道者三,我无能焉:仁者不忧,知者不惑,勇者不惧。”(《论语·宪问》)

孔子一上来很谦虚,说“不忧”“不惑”“不惧”这三点自己做不到。

什么叫“仁者不忧”?

就是说,一个人有了一种仁义的大胸怀,他的内心无比仁厚、宽和,所以可以忽略很多细节不计较,可以不纠缠于小的得失。只有这样的人,才能真正做到内心安静、坦然。

什么叫“知(智)者不惑”?

在区区半个世纪之前,一个人一生可能就在一个单位,婚姻基本上不会有任何变动,从小到老可能就住在一个大杂院里。人们的烦恼可能是生活的或然性和可选择性太小。

但在当今社会,我们的痛苦不是没有选择,而是选择太多。这是一个繁荣时代带给我们的迷惑。

我们无法左右外在的世界,只有让内心的选择能力更强大。当我们明白如何取舍,那么那些烦恼也就没有了,这就是孔夫子所说的“知者不惑”。

什么叫“勇者不惧”?

用老百姓的话来说就是“两强相遇勇者胜”,也就是说,当你的内心足够勇敢,足够开阔,你就有了一种勇往直前的力量,自然就不再害怕了。

一个真君子做到了内心的仁、知、勇,从而就少了忧、惑、惧。

孔子说这三条我做不到。子贡说“夫子自道也”,您说的不就是您自己嘛!

大家看,孔子告诉我们的做人标准,不是苛责外在世界,而是把有限的时间、精力,用来“苛责”内心。

一个人内心对自己要求更严格一点,对别人就会厚道一点。我们今天老说做人要厚道,厚道并不是窝囊,而是他可以包容和悲悯别人很多的过错,可以设身处地站在别人立场上想问题。

因此,只有真君子才能做到“不怨天,不尤人”,既不抱怨老天爷不给我机会,也不抱怨这个世界上没有人了解我。

一个人内心没有了“忧”“惑”“惧”,自然就减少了对外界的抱怨和指责,也就增强了把握幸福的能力。

而增强把握幸福的能力,正是学习的终极目的。

孔子说:“古之学者为己,今之学者为人。”(《论语·宪问》)古人学习是为了提高自己,今人学习是为了炫耀于人、取悦于人。

真正尊崇学问的人,他的学习是为了人心灵的建树。从书本上学,从社会上学,从小学到老,无非是学习一种把握幸福的能力。

让自己成为一个有知识,有教养,而且内心忠诚的公民,然后以此在社会上安身立命,学习的目的就是完成这么一个自我角色的建立和提升。

而“为人之学”又是什么呢?

它是把学到的知识当成工具,当成一种技能,以之谋一份职业,为自己谋一份福利。

孔子曾经直截了当地跟他的学生子夏说:“女为君子儒,无为小人儒”(《论语·雍也》)。就是说,要想着提高修养,不要老惦记眼前的一点点私利。

孔子从来不说做君子就要像谁谁谁那样,在孔子看来,做君子就是做一个最好的你自己,按照自己的社会定位,从身边做起,从今天做起,让自己成为内心完善的人。因为只有你的内心真正有了一种从容淡定,才能不为人生的起伏得失所左右。

这使我想起了一个小故事:

在一条小街上,三个裁缝开了三家裁缝店,每一家都想招揽最多的客人。

第一个裁缝挂出一块大牌子,上面写着:我是本省最好的裁缝。

第二个裁缝一看,觉得我要比他更高一点啊,于是做了一块更大的牌子,上面写着:我是全国最好的裁缝。

第三个裁缝想了想,难道我还能写我是全世界最好的裁缝吗?想了半天,最后他做了一块很小的牌子挂出去,结果这条街上的客人都来了第三家,前两家变得冷冷清清。

第三个裁缝的牌子写的是什么?上面写道:我是这条街上最好的裁缝。

也就是说,他把视线收回到眼前,从当下做起,反而得到了人们的认可。

做好自己的事,当一个善良的人,这是《论语》对君子的第一条界定。但是不是做一个善良的人就可以称之为君子了呢?还不是。

做一个内心完善的善良的人,是成为君子的前提。但仅有这个是不够的,孔夫子心目中的君子,不仅是一个好人,还要是伟大和高尚的人,他要胸怀天下,奋发有为。

君子之道(2)

——于丹《论语》心得

孔子曾经说过,“士而怀居,不足以为士矣”(《论语·宪问》)。就是说,一个人如果成天想的都是自己的小家,自己的小日子,那么这个人就不能够成为一个真正的君子。

孔子的学生曾子曾经说过:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《论语·泰伯》)

这样一份担当,后来就演化成了中国儒家人格中所谓的“天下兴亡,匹夫有责”。

中国人的人格理想很有意思,儒家和道家从来不是彻底分离的,而是人格理想的两端。用林语堂先生的话来讲,中国每一个人的社会人格理想都是儒家,而每一个人的自然人格理想都是道家。

这就是我们经常的一种表述,叫做“穷则独善其身,达则兼济天下”(《孟子·尽心上》)。一个人在显达的时候能以天下为己任,而在困窘之时还不放弃个人修养,还能心怀天下,这就是君子了。

在孔子之后,中国古代有许多名士当自己穷极潦倒的时候,还念念不忘苍生黎民。

诗圣杜甫在自己的茅屋仅能容身、破败漏雨之时,他想的却是“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”(《茅屋为秋风所破歌》),想让更多的人住上好房子。我们不会感到杜甫是在说大话,而是会为那博大的胸襟和炽烈的感情所震撼!

再比如范仲淹,他认为一个士人不论是“居庙堂之高”还是“处江湖之远”,都应该系念天下君民,都应当“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”(《岳阳楼记》)。

这样博大的胸怀,这样高远的志向,不难看到孔子和《论语》的影响。

读到这里,大家也许会有一种疑问:儒家讲“天下己任”是要以牺牲个人利益为前提的吗?

其实孔夫子并不否认个人利益的存在,相反,他所倡导的这样一种笃定、实用而温暖的人际理论是以保障每个人利益权利最大化为前提的。他让你在此基础上尽量为社会做更多的事情。

但孔子认为谋求个人利益的时候不能不走正路,不能一心想走捷径,一心想贪小便宜。孔夫子认为,走正路还是走捷径,是君子和小人的区别。

他说:“君子喻于义,小人喻于利。”(《论语·里仁》)“义”就是“宜”,也就是说,君子走的始终是一条适宜的正路。而小人则一心看重私利,在一己私利驱使下很容易走上邪路。

那么,君子和小人有哪些不同的表现呢?

孔子说:“君子怀德,小人怀土。君子怀刑,小人怀惠。”(《论语·里仁》)就是说,君子和小人每天心中惦记的事情是不同的。

君子每天牵挂的是自己的道德修养,小人则记惦的是自己的家乡;君子心中始终有一份规矩、法度,不得超越,小人则满脑子想的是些小恩小惠,小便宜。

一个人他每天就惦记自己家的事情,比如我怎么样能够多买一套房,我怎么样利用一下福利分房政策,每天算计着自家的衣食居住,这就是孔夫子说的小人的心思。当然这也没有太大的过错,但是如果一个人的心就拘囿在这么一点点利益上,为了维护和扩大这一点点利益而不顾道德和法律的约束的话,那就很危险了。

君子从来是尊重道德法制的,就像我们每一个人,走过街天桥,走人行横道,等待红灯,这些看起来都会给我们生活多多少少带来一点限制,但是当这点限制成为彼此尊重社会默契的时候,却保障了自己的安全。

而小人则贪图眼前的利益,喜欢钻小空子,占小便宜,一次两次可能得手,但这里面潜藏着危机,肯定迟早要吃大亏。还是拿走路来说,一看红灯、绿灯中间闪着黄灯,赶紧跑过去吧,觉得这个事情沾了个小便宜,久而久之,这里面有多大的隐患大家都心知肚明。

所以什么是小人呢?就是没有大眼界,抢占眼前小便宜的人。

那么在今天这个社会,怎样成为一个君子?我想不妨从倡导“恒心”开始。

我们现在这个社会有了多元选择,我们在兴奋、激情的驱使下,在众多选择中摇来摆去,难以决定。这是缺乏“恒心”的表现。

每一个人走上社会的时候,都会怀抱一种理想和憧憬,希望能够有所作为。但是为什么这些理想在现实中会一一破灭?一个重要的原因就是我们的“恒心”不够。

如果我们真正有一番定力,有一个宏阔的境界,即使没有达到“无恒产而有恒心”那么高的境界,起码离君子已经不是很远了。

这是君子的第二个标准。

君子还有第三个标准,就是“矜而不争,群而不党”(《论语·卫灵公》)。

就是说:君子是合群的,虽然他内心里庄重、庄严不可侵犯,但他在一大群人里头却从来不争。同时,他也决不拉帮结派,谋取私利。

这也就是孔子所说的“君子和而不同”(《论语·子路》)。

举个例子,许多人在一起,大家的观点肯定会不完全一样,当各自说出自己的观点时,一个真君子是会认真倾听的,他能够理解和尊重每一个人观点的合理性,同时又能够坚持自己的观点。这样就既保证了整体的和谐,又保留了不同的声音。我们今天说要构建和谐社会,就是要把每一个人的不同的声音和谐地融入到大的集体的声音中。

小人则刚好相反,他是“同而不和”(《论语·子路》)。

生活中经常会看见这样的场面:大家讨论一件事情的时候,领导的话还没说完,马上就会有人跳出来说,对对对,领导说得真好,什么高屋建瓴、深谋远虑之类的溢美之词说了一大箩筐;可是到会后他转脸就会对别人说,哎,这个领导说的都是什么啊?我一点都不同意他的观点!

关于君子和小人行事的不同,孔子还有一个表述,叫做“君子周而不比,小人比而不周”(《论语·为政》)。

“周”就是能够团结照顾到很多人,他以道义为准则与人交往,所以有很多志同道合的朋友。一个真君子不管他有多少朋友,他都会像空气里的氧气一样,让朋友们感到很欢欣,感到受到照应。