鲁教版(五四制)地理七年级下册 6.3 世界最大的黄土堆积区——黄土高原(第1课时)教案

文档属性

| 名称 | 鲁教版(五四制)地理七年级下册 6.3 世界最大的黄土堆积区——黄土高原(第1课时)教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-12 17:19:17 | ||

图片预览

文档简介

《世界最大的黄土堆积区——黄土高原》名师教学设计

【核心素养】区域认知、综合思维、人地协调观

【教材分析】

本节课是区域篇的内容,是在学生对中国区域地理有了一番了解的基础上的进一步学习,主要是对地理知识的综合学习与运用。黄土高原的生态问题作为一个专题来研究,以黄土高原为例,来引导认识我国保护生态环境的重要性。本教材主要从文明的摇篮、风吹来的黄土、严重的水土流失及水保保持四个方面的内容进行了介绍和分析。通过本节的学习使学生认识我国的跨省区域并能距离说明某区域自然地理要素之间的相互作用和相互影响,使学生认识区域发展生态环境保护的辩证关系,培养学生正确的人地观念。

【学情分析】

基于上述对教材的分析,本节教学的难点在于学生生活在平原地区,缺少对黄土高原地形特征的感性认识,通过前面区域地理的学习,学生对分析区域地理的方法和思维有一定的了解,具备初步地图分析归纳的能力。但黄土高原远离学生生活,学生无实际生活经验,学习起来需要一定的想象思维。另外,现阶段学生对事物间的联系认识还不到位,因此,教师要对黄土高原水土流失的自然和人文原因进行重点讲解,渗透正确的人地观教育,使学生认识区域发展生态环境保护的辩证关系,培养学生正确的人地观念。

【课程标准】

1.运用地图简要评价某区域的地理位置。

2.运用地图简要评价某区域的地理位置。

3..举例说明区域内自然地理要素的相互作用和相互影响。

【教学目标】

1.运用地形图说出黄土高原的地理位置和范围,所跨省级行政区,并对黄土高原的地理位置做出简要评价。

2.通过阅读图文资料,了解黄土高原地形地貌及气候对民俗的影响。知道其历史发展和产生的富有特色的“黄土风情”。

3.结合图文资料,通过小组探究,知道黄土高原形成原因以及黄土高原地貌景观的形成。

【教学重难点】

运用地形图说出黄土高原的地理位置和范围,掌握黄土高原形成原因。

【教学方法】

讨论法、读图分析法、启发引导法、资料分析法

【教学过程】

导入新课:教师播放视频,通过视频,让学生一起走进黄土高原,感受一下黄土高原的风情与文化。

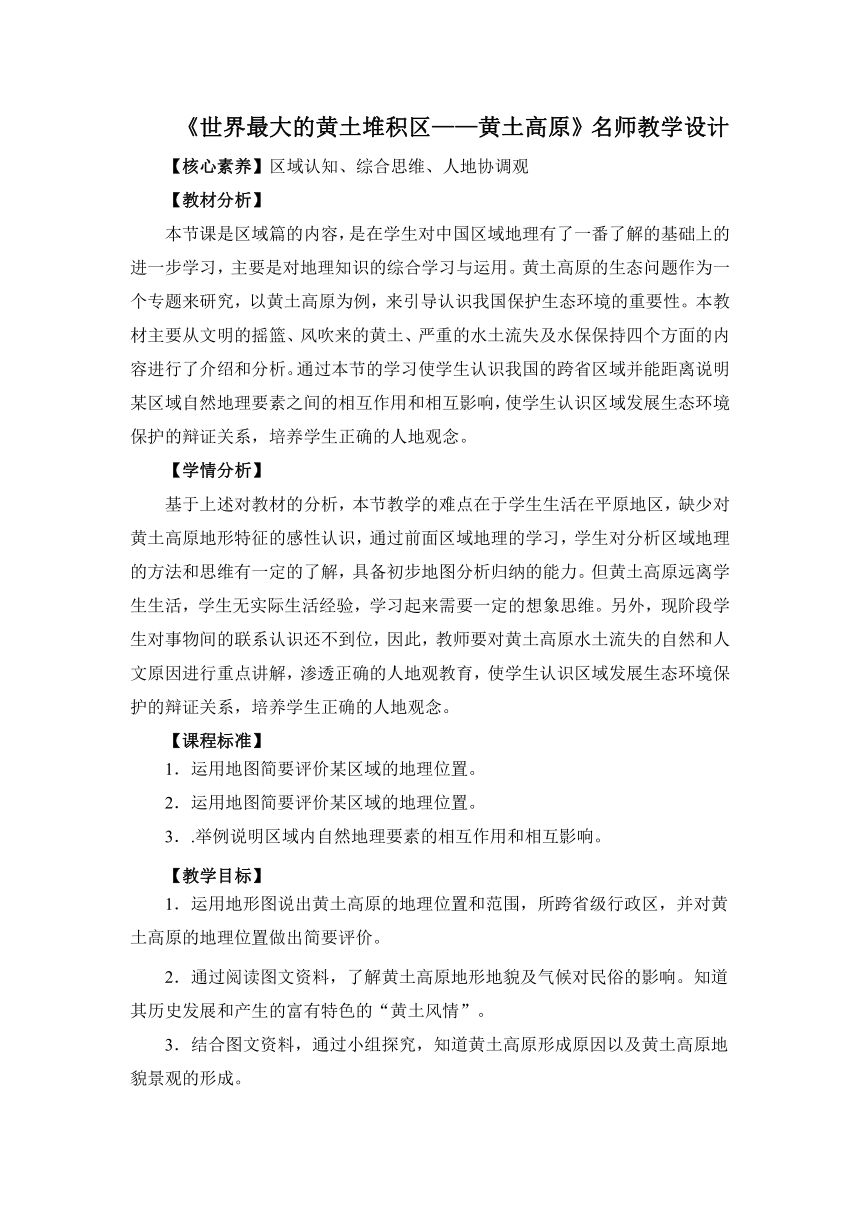

给学生展示几处黄土高原的风土景观图片,结合所看视频,初步了解黄土高原的概况,正式进入黄土高原的学习。

设计意图:通过视频、图片欣赏学生更形象直观的了解黄土高原,首先把枯燥的知识形象生动的展示给学生,激发学生的学习兴趣,同时教师创设与本节课密切相关的情境,让学生快速进入课堂,进入学习情境。

任务1 运用地形图说出黄土高原的地理位置和范围,所跨省级行政区,并对黄土高原的地理位置做出简要评价。

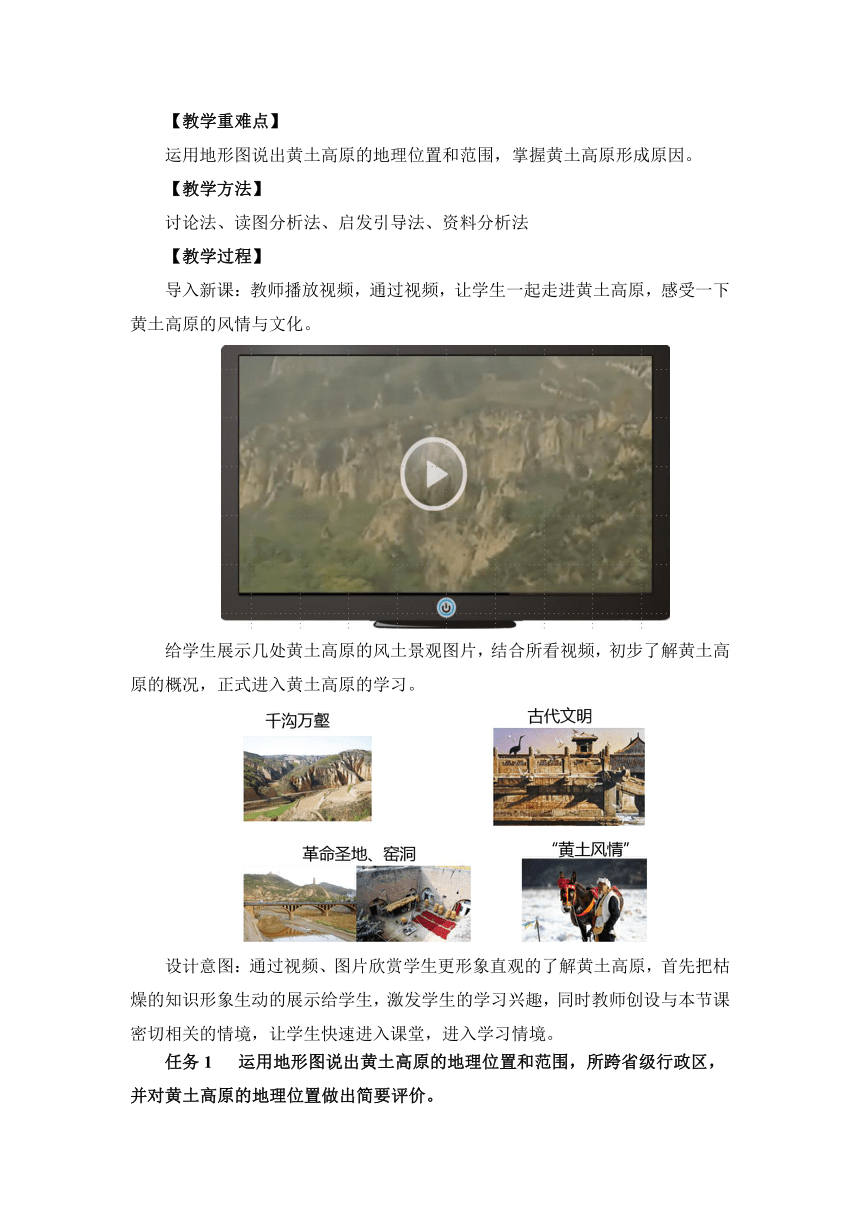

教师首先展示出黄土高原在我国的位置,让学生初步了解黄土高原在我国的大体位置。

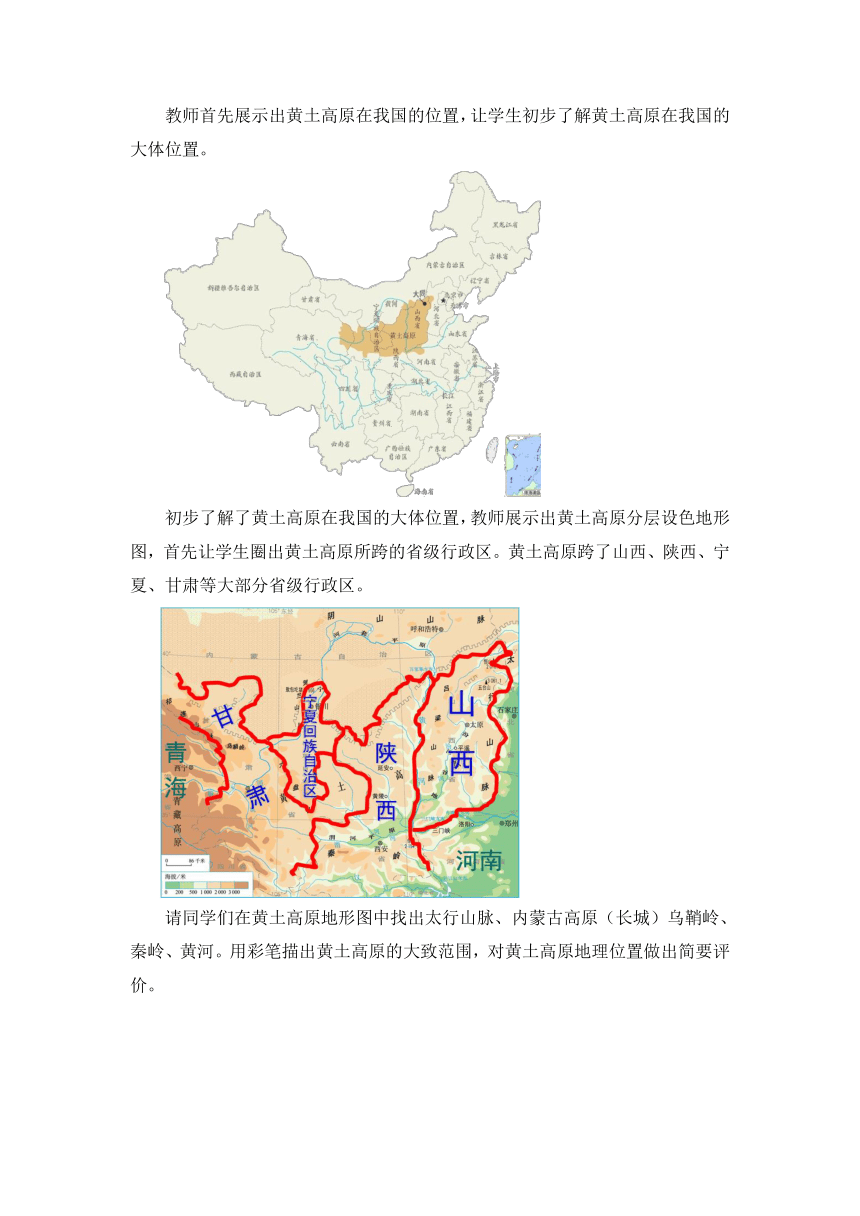

初步了解了黄土高原在我国的大体位置,教师展示出黄土高原分层设色地形图,首先让学生圈出黄土高原所跨的省级行政区。黄土高原跨了山西、陕西、宁夏、甘肃等大部分省级行政区。

请同学们在黄土高原地形图中找出太行山脉、内蒙古高原(长城)乌鞘岭、秦岭、黄河。用彩笔描出黄土高原的大致范围,对黄土高原地理位置做出简要评价。

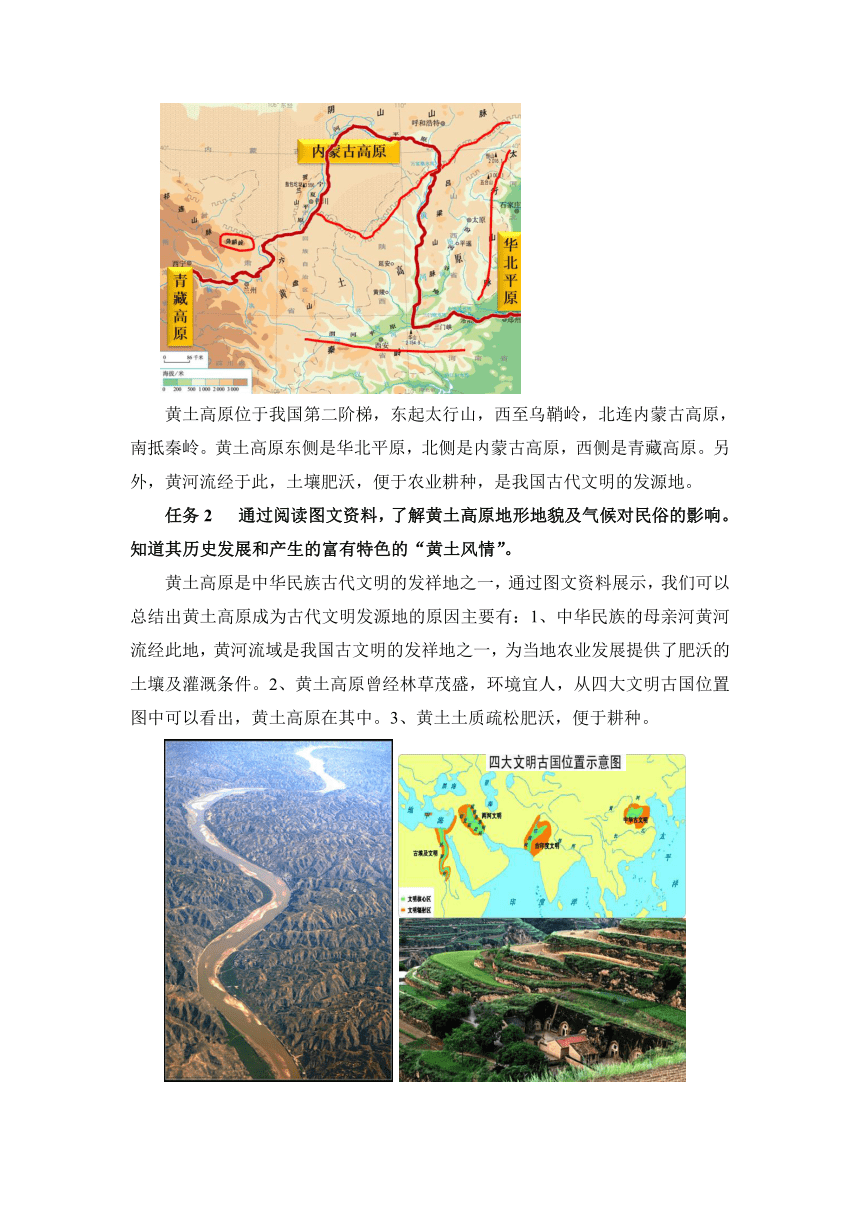

黄土高原位于我国第二阶梯,东起太行山,西至乌鞘岭,北连内蒙古高原,南抵秦岭。黄土高原东侧是华北平原,北侧是内蒙古高原,西侧是青藏高原。另外,黄河流经于此,土壤肥沃,便于农业耕种,是我国古代文明的发源地。

任务2 通过阅读图文资料,了解黄土高原地形地貌及气候对民俗的影响。知道其历史发展和产生的富有特色的“黄土风情”。

黄土高原是中华民族古代文明的发祥地之一,通过图文资料展示,我们可以总结出黄土高原成为古代文明发源地的原因主要有:1、中华民族的母亲河黄河流经此地,黄河流域是我国古文明的发祥地之一,为当地农业发展提供了肥沃的土壤及灌溉条件。2、黄土高原曾经林草茂盛,环境宜人,从四大文明古国位置图中可以看出,黄土高原在其中。3、黄土土质疏松肥沃,便于耕种。

接下来给学生展示黄土高原曾经的丰富多彩的文化,众多的名胜古迹和文化遗存。让学生了解黄土高原灿烂的历史文化。

通过民风民俗展示会的活动,让学生通过搜集图文资料,由教师引导,踊跃展示自己所搜集的黄土高原独特的黄土风情。

在民风民俗展示会活动中,学生通过搜集黄土高原的民风民俗,了解黄土高原独特的地形、地貌、气候形成了独特的民俗民风。如:窑洞与黄土特有的属性以及当地的气候有密切的关系;而信天游则与当地高原环境及地形特点密切相关。

任务3 结合图文资料,通过小组探究,知道黄土高原形成原因以及黄土高原地貌景观的形成。

黄土高原除了一些石质山体外,地表覆盖着一层深厚的黄土,这么多黄土究竟是怎么来的呢?

带着这个疑问,为学生展示目前黄土高原中黄土的假说。并分别对“风成说”、“水成说”、“风水雨相说”进行简要的介绍。

课堂活动:通过观看视频以及查阅资料,分小组探究下列问题,A组同学展示成果的成果由B组同学进行评价;B组同学展示成果的成果由A组同学进行评价。

A组:通过查阅资料结合教材图文资料,总结黄土高原的主要地貌类型,分析其主要成因。

B组:观看视频,尝试描述“风成说”的形成过程,并运用“风成说”解释给出的地理证据。

成果展示交流:A组

由图片、当地地名可以看出,黄土高原的主要地貌类型有塬、梁、峁、川等。

通过教材图文资料,A组同学展示出黄土高原地貌类型的演化过程:塬→梁→峁→川。首先,塬是指残留的高原面,顶部平坦开阔,四周被流水侵蚀形成沟壑。接着,塬面受到流水的侵蚀,沟谷发育,分割成长条状的山梁。然后,梁进一步被流水侵蚀,切割分离,形成孤立的馒头状山丘。最后,沟谷进一步发育形成川。川是黄土高原农业较发达、人口集中的地区。

最后,由教师或B组同学补充,得出黄土高原各地貌类型演变的理想演化模式图,便于同学理解与识记。

成果展示交流:B组

在沙运输的过程中,顺着风向,首先,粗大的砾石风力搬运不动,因此,粗大砾石残留原地形成了戈壁,紧接着,随着风力的减小,颗粒较粗的沙子在近处堆积形成沙漠地形,颗粒细小的尘土随风东移南下、堆积形成了黄土层。

展示了黄土层的形成过程之后,对给出的支持风成说的证据进行解释。最后,由A组同学进行补充、评价。

【课堂小结】

【核心素养】区域认知、综合思维、人地协调观

【教材分析】

本节课是区域篇的内容,是在学生对中国区域地理有了一番了解的基础上的进一步学习,主要是对地理知识的综合学习与运用。黄土高原的生态问题作为一个专题来研究,以黄土高原为例,来引导认识我国保护生态环境的重要性。本教材主要从文明的摇篮、风吹来的黄土、严重的水土流失及水保保持四个方面的内容进行了介绍和分析。通过本节的学习使学生认识我国的跨省区域并能距离说明某区域自然地理要素之间的相互作用和相互影响,使学生认识区域发展生态环境保护的辩证关系,培养学生正确的人地观念。

【学情分析】

基于上述对教材的分析,本节教学的难点在于学生生活在平原地区,缺少对黄土高原地形特征的感性认识,通过前面区域地理的学习,学生对分析区域地理的方法和思维有一定的了解,具备初步地图分析归纳的能力。但黄土高原远离学生生活,学生无实际生活经验,学习起来需要一定的想象思维。另外,现阶段学生对事物间的联系认识还不到位,因此,教师要对黄土高原水土流失的自然和人文原因进行重点讲解,渗透正确的人地观教育,使学生认识区域发展生态环境保护的辩证关系,培养学生正确的人地观念。

【课程标准】

1.运用地图简要评价某区域的地理位置。

2.运用地图简要评价某区域的地理位置。

3..举例说明区域内自然地理要素的相互作用和相互影响。

【教学目标】

1.运用地形图说出黄土高原的地理位置和范围,所跨省级行政区,并对黄土高原的地理位置做出简要评价。

2.通过阅读图文资料,了解黄土高原地形地貌及气候对民俗的影响。知道其历史发展和产生的富有特色的“黄土风情”。

3.结合图文资料,通过小组探究,知道黄土高原形成原因以及黄土高原地貌景观的形成。

【教学重难点】

运用地形图说出黄土高原的地理位置和范围,掌握黄土高原形成原因。

【教学方法】

讨论法、读图分析法、启发引导法、资料分析法

【教学过程】

导入新课:教师播放视频,通过视频,让学生一起走进黄土高原,感受一下黄土高原的风情与文化。

给学生展示几处黄土高原的风土景观图片,结合所看视频,初步了解黄土高原的概况,正式进入黄土高原的学习。

设计意图:通过视频、图片欣赏学生更形象直观的了解黄土高原,首先把枯燥的知识形象生动的展示给学生,激发学生的学习兴趣,同时教师创设与本节课密切相关的情境,让学生快速进入课堂,进入学习情境。

任务1 运用地形图说出黄土高原的地理位置和范围,所跨省级行政区,并对黄土高原的地理位置做出简要评价。

教师首先展示出黄土高原在我国的位置,让学生初步了解黄土高原在我国的大体位置。

初步了解了黄土高原在我国的大体位置,教师展示出黄土高原分层设色地形图,首先让学生圈出黄土高原所跨的省级行政区。黄土高原跨了山西、陕西、宁夏、甘肃等大部分省级行政区。

请同学们在黄土高原地形图中找出太行山脉、内蒙古高原(长城)乌鞘岭、秦岭、黄河。用彩笔描出黄土高原的大致范围,对黄土高原地理位置做出简要评价。

黄土高原位于我国第二阶梯,东起太行山,西至乌鞘岭,北连内蒙古高原,南抵秦岭。黄土高原东侧是华北平原,北侧是内蒙古高原,西侧是青藏高原。另外,黄河流经于此,土壤肥沃,便于农业耕种,是我国古代文明的发源地。

任务2 通过阅读图文资料,了解黄土高原地形地貌及气候对民俗的影响。知道其历史发展和产生的富有特色的“黄土风情”。

黄土高原是中华民族古代文明的发祥地之一,通过图文资料展示,我们可以总结出黄土高原成为古代文明发源地的原因主要有:1、中华民族的母亲河黄河流经此地,黄河流域是我国古文明的发祥地之一,为当地农业发展提供了肥沃的土壤及灌溉条件。2、黄土高原曾经林草茂盛,环境宜人,从四大文明古国位置图中可以看出,黄土高原在其中。3、黄土土质疏松肥沃,便于耕种。

接下来给学生展示黄土高原曾经的丰富多彩的文化,众多的名胜古迹和文化遗存。让学生了解黄土高原灿烂的历史文化。

通过民风民俗展示会的活动,让学生通过搜集图文资料,由教师引导,踊跃展示自己所搜集的黄土高原独特的黄土风情。

在民风民俗展示会活动中,学生通过搜集黄土高原的民风民俗,了解黄土高原独特的地形、地貌、气候形成了独特的民俗民风。如:窑洞与黄土特有的属性以及当地的气候有密切的关系;而信天游则与当地高原环境及地形特点密切相关。

任务3 结合图文资料,通过小组探究,知道黄土高原形成原因以及黄土高原地貌景观的形成。

黄土高原除了一些石质山体外,地表覆盖着一层深厚的黄土,这么多黄土究竟是怎么来的呢?

带着这个疑问,为学生展示目前黄土高原中黄土的假说。并分别对“风成说”、“水成说”、“风水雨相说”进行简要的介绍。

课堂活动:通过观看视频以及查阅资料,分小组探究下列问题,A组同学展示成果的成果由B组同学进行评价;B组同学展示成果的成果由A组同学进行评价。

A组:通过查阅资料结合教材图文资料,总结黄土高原的主要地貌类型,分析其主要成因。

B组:观看视频,尝试描述“风成说”的形成过程,并运用“风成说”解释给出的地理证据。

成果展示交流:A组

由图片、当地地名可以看出,黄土高原的主要地貌类型有塬、梁、峁、川等。

通过教材图文资料,A组同学展示出黄土高原地貌类型的演化过程:塬→梁→峁→川。首先,塬是指残留的高原面,顶部平坦开阔,四周被流水侵蚀形成沟壑。接着,塬面受到流水的侵蚀,沟谷发育,分割成长条状的山梁。然后,梁进一步被流水侵蚀,切割分离,形成孤立的馒头状山丘。最后,沟谷进一步发育形成川。川是黄土高原农业较发达、人口集中的地区。

最后,由教师或B组同学补充,得出黄土高原各地貌类型演变的理想演化模式图,便于同学理解与识记。

成果展示交流:B组

在沙运输的过程中,顺着风向,首先,粗大的砾石风力搬运不动,因此,粗大砾石残留原地形成了戈壁,紧接着,随着风力的减小,颗粒较粗的沙子在近处堆积形成沙漠地形,颗粒细小的尘土随风东移南下、堆积形成了黄土层。

展示了黄土层的形成过程之后,对给出的支持风成说的证据进行解释。最后,由A组同学进行补充、评价。

【课堂小结】

同课章节目录

- 第五章 中国的地理差异

- 第一节 四大地理区域的划分

- 第二节 北方工区和南方地区

- 第三节 西北地区和青藏地区

- 第六章 北方地区

- 第一节 自然特征与农业

- 第二节 “白山黑水”—东北三省

- 第三节 世界最大的黄土堆积区 ---黄土高原

- 第四节 祖国的首都 –北京

- 第七章 南方地区

- 第一节 自然特征与农业

- 第二节 “鱼米之乡”—长江三角洲地区

- 第三节 “东方明珠”---香港和澳门

- 第四节 祖国的神圣领土---台湾省

- 第八章 西北地区

- 第一节 自然特征与农业

- 第二节 干旱的宝地—塔里木盆地

- 第九章 青藏地区

- 第一节 自然特征与农业

- 第二节 高原湿地---三江源地区

- 第十章 可爱的家乡--山东

- 第十一章 中国在世界中