第8单元-第18课 冷战与国际格局的演变 课件

文档属性

| 名称 | 第8单元-第18课 冷战与国际格局的演变 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-13 09:01:59 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

课

18

冷战与国际格局的演变

第八单元

第

1.通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征

2.理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

学习目标

1.二战后,冷战的发生、发展和终结

2.冷战的基本特点

3.冷战过程中国际格局从两极走向多极的趋势

重点难点

二战中的美苏携手相助,共同赢得了反法西斯战争的胜利。他们以为战争结束了,然而美国驻苏联参赞却说:“战争才刚刚开始”

为什么说战争才刚刚开始?即将到来的是怎样一场“战争”?

一、冷战开始

与两极格局的形成

什么是冷战?

冷战是指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏两个超级大国为首的两大集团之间既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态。(P108)

什么是国际格局?

国际格局是指一定历史时期内,在国际关系中起到举足轻重作用的主要行为体,如国家或国家集团,所形成的一种相互联系、相互制约、相互作用的相对稳定的结构状态和局面。

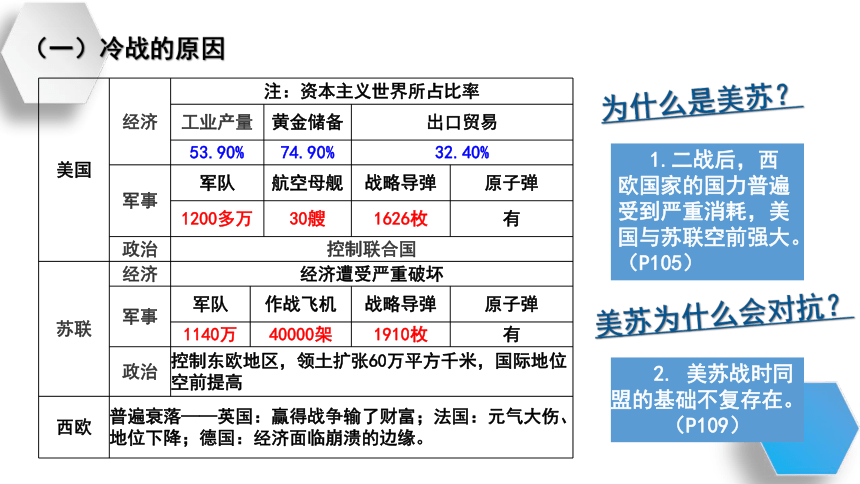

(一)冷战的原因

为什么是美苏?

美国 经济 注:资本主义世界所占比率 工业产量 黄金储备 出口贸易 53.90% 74.90% 32.40% 军事 军队 航空母舰 战略导弹 原子弹

1200多万 30艘 1626枚 有

政治 控制联合国 苏联 经济 经济遭受严重破坏 军事 军队 作战飞机 战略导弹 原子弹

1140万 40000架 1910枚 有

政治 控制东欧地区,领土扩张60万平方千米,国际地位空前提高 西欧 普遍衰落——英国:赢得战争输了财富;法国:元气大伤、地位下降;德国:经济面临崩溃的边缘。 1.二战后,西欧国家的国力普遍受到严重消耗,美国与苏联空前强大。(P105)

美苏为什么会对抗?

2. 美苏战时同盟的基础不复存在。 (P109)

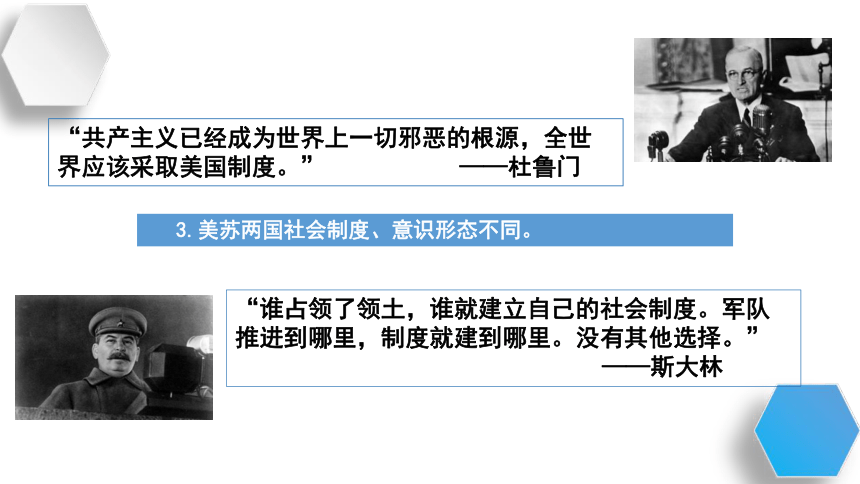

“共产主义已经成为世界上一切邪恶的根源,全世界应该采取美国制度。” ——杜鲁门

“谁占领了领土,谁就建立自己的社会制度。军队推进到哪里,制度就建到哪里。没有其他选择。”

——斯大林

3.美苏两国社会制度、意识形态不同。

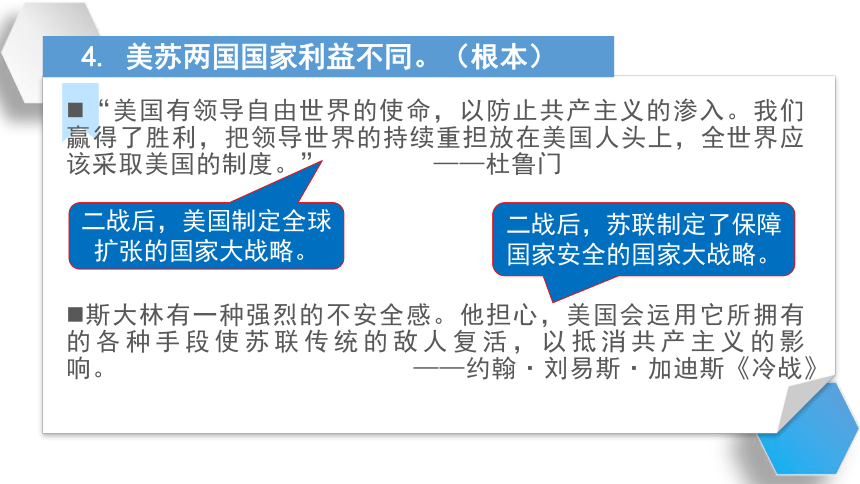

“美国有领导自由世界的使命,以防止共产主义的渗入。我们赢得了胜利,把领导世界的持续重担放在美国人头上,全世界应该采取美国的制度。” ——杜鲁门

斯大林有一种强烈的不安全感。他担心,美国会运用它所拥有的各种手段使苏联传统的敌人复活,以抵消共产主义的影响。 ——约翰·刘易斯·加迪斯《冷战》

4. 美苏两国国家利益不同。(根本)

二战后,美国制定全球扩张的国家大战略。

二战后,苏联制定了保障国家安全的国家大战略。

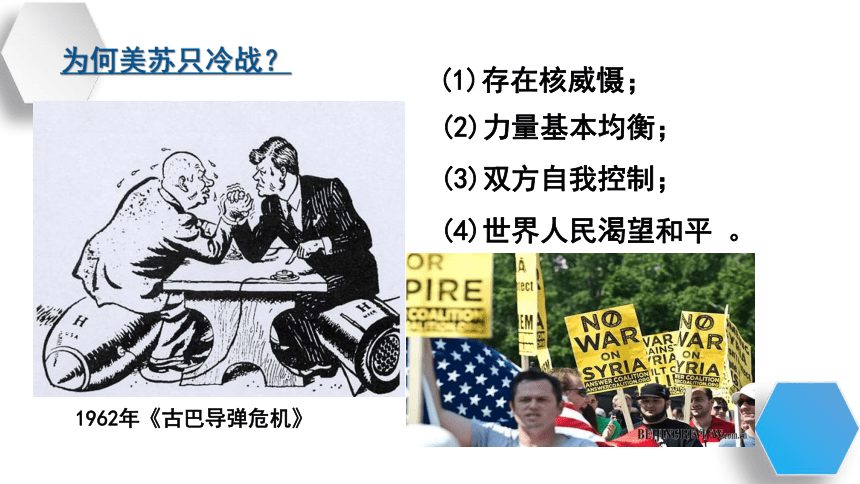

(1)存在核威慑;

(2)力量基本均衡;

(4)世界人民渴望和平 。

1962年《古巴导弹危机》

(3)双方自我控制;

为何美苏只冷战?

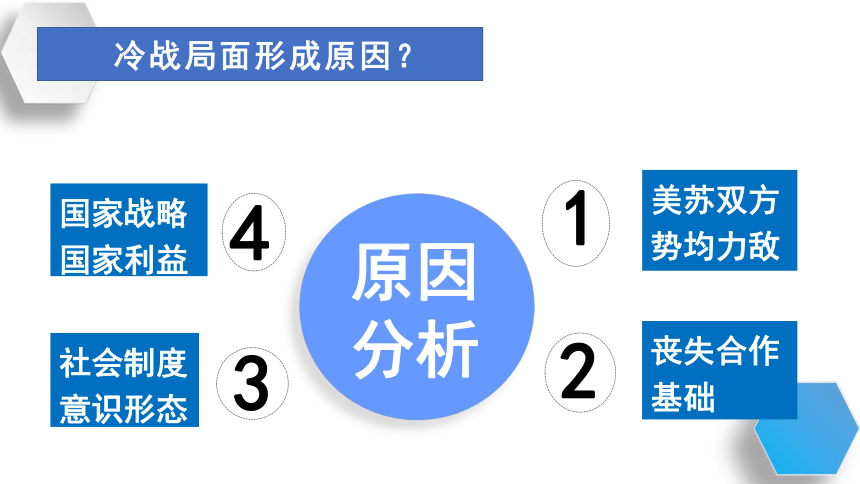

美苏双方

势均力敌

丧失合作基础

社会制度

意识形态

国家战略

国家利益

原因

分析

冷战局面形成原因?

1

3

4

2

(二)过程:

1.冷战的序幕:

1946年2月22日,美国驻苏联大使馆代办乔治·凯南向华盛顿发回一封8000字“长电报”,提出了美国要依靠实力抵制苏联的扩张,同时又不会引起美苏之间全面军事冲突的主张。这是遏制政策的前奏。

◎乔治·凯南

凯南所说的遏制政策包括:

1.保持西方社会内部的健康与活力。“凡是解决我们自己社会内部问题,加强我们人民的自信、纪律、士气和集体精神的每一项果断有力的措施,都是对莫斯科的一次外交胜利。”

2.鼓励和利用苏联同其盟友之间的矛盾。美国应当鼓励其他社会主义国家同苏联闹独立,其方法包括改善同东欧国家的关系,并且向它们提供经济援助。

3.促使苏联内部的和平演变。外界影响苏联行为的能力是有限的,苏联变化的根本动力在于其内部。

1946年3月,丘吉尔发表“铁幕”演说,实际上揭开了美国对苏联实施冷战的序幕。

◎丘吉尔发表铁幕演说

1946年1月,英国前首相丘吉尔应邀访美。3月5日,他在美国总统杜鲁门陪同下抵达密苏里州富尔顿,在杜鲁门的母校威斯敏斯特学院发表了题为《和平砥柱》的演说。

丘吉尔在演说中公开攻击苏联“扩张”,宣称“从波罗的海的什切青到亚得里亚海边的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来”,苏

联对“铁幕”以东的中欧、东欧国家进行日益增强的高压控制。对苏联的扩张,不能采取“绥靖政策”。美国正高踞于世界权力的顶峰,应担负起未来的责任。主张英、美结成同盟,英语民族联合起来,制止苏联的“侵略”。

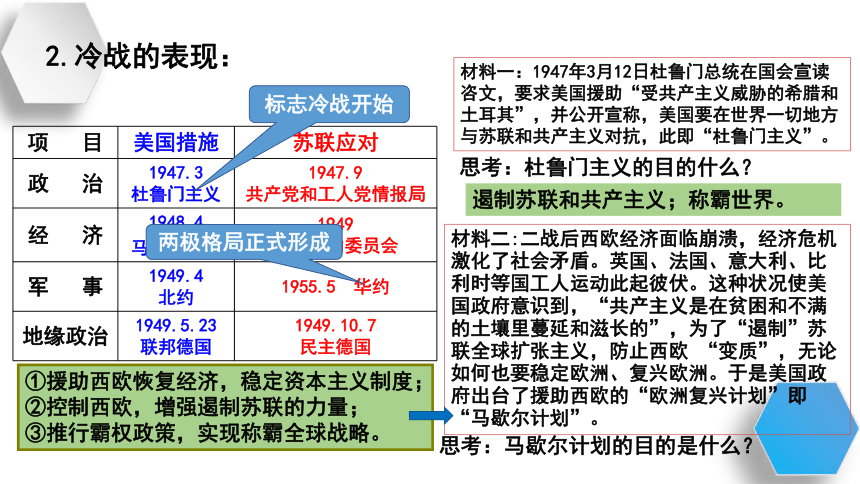

项 目 美国措施 苏联应对

政 治 1947.3 杜鲁门主义 1947.9

共产党和工人党情报局

经 济 1948.4 马歇尔计划 1949

经济互助委员会

军 事 1949.4 北约 1955.5 华约

地缘政治 1949.5.23 联邦德国 1949.10.7

民主德国

标志冷战开始

两极格局正式形成

材料一:1947年3月12日杜鲁门总统在国会宣读咨文,要求美国援助“受共产主义威胁的希腊和土耳其”,并公开宣称,美国要在世界一切地方与苏联和共产主义对抗,此即“杜鲁门主义”。

思考:杜鲁门主义的目的什么?

遏制苏联和共产主义;称霸世界。

材料二:二战后西欧经济面临崩溃,经济危机激化了社会矛盾。英国、法国、意大利、比利时等国工人运动此起彼伏。这种状况使美国政府意识到,“共产主义是在贫困和不满的土壤里蔓延和滋长的”,为了“遏制”苏联全球扩张主义,防止西欧 “变质”,无论如何也要稳定欧洲、复兴欧洲。于是美国政府出台了援助西欧的“欧洲复兴计划”即“马歇尔计划”。

思考:马歇尔计划的目的是什么?

①援助西欧恢复经济,稳定资本主义制度;

②控制西欧,增强遏制苏联的力量;

③推行霸权政策,实现称霸全球战略。

2.冷战的表现:

通过阅读材料并结合所学,如何理解马歇尔计划与杜鲁门主义是“一个胡桃的两半”?

杜鲁门后来也解释说:“杜鲁门主义的意识形态、军事承诺与马歇尔计划的经济义务是一个胡桃的两半”。如果说两者有什么区别,那就是与杜鲁门主义相比,马歇尔计划“删掉”了“关于共产主义的明确说法”,可以说,马歇尔计划是一种更隐蔽更精巧的杜鲁门主义。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史现代史编》

1.实质相同:遏制共产主义;称霸世界。

2.方式不同:杜鲁门主义表现为公开的、赤裸裸的反共反苏;马歇尔计划则采用隐蔽的经济手段来稳定资本主义制度,控制欧洲,联合西欧各国共同反共反苏;

3.关系:杜鲁门主义是政治上的表现,马歇尔计划是经济上的表现;杜鲁门主义是马歇尔计划的指导思想;马歇尔计划是杜鲁门主义在经济上的具体应用。

深化探究:冷战的基本特点

材料一

赫鲁晓夫在回忆录中谈到古巴导弹危机时说:

尽管我们的阶级对抗是不可调和的,肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同语言。

——《最后的遗言——赫鲁晓夫回忆录续集》

特点2:大国之间

的国家利益之争

特点1:强烈的

意识形态色彩

材料二

从表面上来看,肯尼迪和赫鲁晓夫的态度都很强硬,剑拔弩张,然而在行动上却表现出相当的克制和谨慎。他下令海军除非绝对必要,否则不得拦截任何苏联船只……以避免节外生枝,使一触即发的形势上升到难以控制的地步。赫鲁晓夫也极力避免同美国正面相撞,命令苏联船只暂时避开美国海军的拦截区,并打电话给肯尼迪,建议举行一次最高级会谈。……期间,肯尼迪和赫鲁晓夫之间共通了25封信,就危机的解决进行谈判,讨价还价。

——《古巴导弹危机的启示:危机需要理智管控》

特点3:双方在进行激烈的军备竞赛特别是核军备竞赛的同时,又具有始终避免兵戎相见的自我控制机制。

1.消极:

(1)加剧了世界的紧张局势,形成了全面“冷战”和局部热战的局面。

①冷战:朝鲜分裂(1948)、德国分裂(1949)、古巴导弹危机(1962)

②热战:朝鲜战争(1950)、越南战争(1961)

(2)政治上,使二战后的世界分裂为两个敌对的阵营,国际关系严重恶化。

(3)经济上,严重阻碍了世界经济的交流和发展。

(4)军事上,美苏两国长期军备竞赛和地区竞争,导致世界局势长期紧张。

2.积极:

(1)双方势均力敌,避免了新的世界大战爆发,也掩盖了一些地区的冲突和矛盾。

(2)不同社会制度的国家在共存中相互借鉴,取长补短,推动了世界的整体发展。

(3)促使亚非拉发展中国家不结盟运动兴起,第三世界由此崛起。

(4)美苏双方争夺在军事、科技等领域的优势,客观上促进了科学技术的发展。

(三)两极格局的影响:

1.特点:20世纪50年代中期以后,东西方关系既有缓和,又有激烈的冷战对抗。

2.表现 (1)缓和:美苏展开对话

1956年初,苏联政府向美国政府提出缔结苏美友好合作条约的建议。条约草案中规定有发展和巩固两国人民友好关系的义务;只能用和平方法解决它们的争端,在互利平等基础上发展和加强经济、文化和科学技术

合作,美国政府拒绝了这一建议。

1958年1月,苏联部长会议主席致信美、英、法等10多个国家政府首脑,建议举行各国领导人的最高级会谈,并附有苏联政府《关于缓和国际紧张局势的建议》。这一建议遭到美国的拒绝。

——周尚文《苏联兴亡史》

◎赫鲁晓夫访美时会见梦露

(一)冷战的发展:

二、冷战发展与两极格局受冲击

(2)对抗:发生了第二次柏林危机和古巴导弹危机。

危机的影响:两次危机虽然没有达到局部热战的程度,但它们所带来战争,特别是核战争的风险是空前严重的。

危险

信号

北约成员国全面戒备,美国1627枚核弹准备就绪;

驻守古巴的苏联军队加紧战备,苏联核导弹处于待发射状态。

恐怖

时刻

联合国秘书长致信美苏,争取和平解决。

赫鲁晓夫致信:如美国作出不入侵古巴的保证,并从土耳其和意大利撤出导弹,苏联就撤走导弹。

肯尼迪回信:如苏联迅速撤出它在古巴的导弹,美国就不入侵古巴,但对赫鲁晓夫要美国从意大利、土耳其撤走导弹的要求不予理睬。

危机

解除

肯尼迪最终回复:苏联立即作出答复,否则美国就不得不采取军事行动。

苏联回信:接受美国的要求。

1.表现:(1)西方阵营逐渐分化

①西欧:欧洲共同体的成立

如果欧洲人不想在起了根本变化的世界里走下坡路的话,欧洲的联合绝对是迫切需要的。没有政治上的一致,欧洲各国人民将会沦为超级大国的附庸。

——德国总理阿登纳

欧洲煤钢共同体

欧洲经济共同体

欧洲原子能共同体

欧洲

共同体

(1952年)

(1958年)

(1958年)

(1967年)

A.欧洲联合的原因:

必要性:

a.战后丧失了世界政治经济中心地位(要谋求发展);

b.西欧受到美国的控制和苏联的威胁(要谋求自主和安全)。

可能性:

a.由共同的经济基础和传统文化(历史渊源);

b.对近代以来无数战争的反思(吸取教训);

c.马歇尔计划的客观推动;

d.法德两个宿敌的和解。

(二)多极力量的成长:

B.欧洲联合的过程:

C.欧洲联合的影响:

a.经济:促进了西欧各国的经济合作和经济发展;

b.政治:开始摆脱美国的控制,推行独立自主的外交政策。

1.表现:(1)西方阵营逐渐分化

②日本:经济“起飞”及其要成为“政治大国”的追求

日本的经济恢复工作到40年代末已基本结束,……从50年代中期开始,日本经济进入战后持续高速增长时期,1960年国家经济实力上升到世界第五位,1968年以后跃居世界第二位,仅次于美国,并在企业经营规模、劳动生产率和资本装备率方面日渐逼近美国的水平。日本从一个战败国一跃成为世界经济大国。 ——王斯德主编《世界通史》

日本的政治大国目标:

一、与西方大国平起平坐;

二、在亚太地区的政治经济中起主导作用;

三、成为联合国安理会常任理事国。

20C80S日本时任首相中曾根提出要成为政治大国的目标。

◎波兹南事件(1956)

◎匈牙利事件(1956)

◎“布拉格之春”(1968)

1965年3月,在莫斯科召开有19个国家共产党代表参加的会议,中国、朝鲜、罗马尼亚等7个党拒绝参加,表明社会主义阵营已公开分裂。

1.表现:(2)社会主义阵营开始瓦解

①原因:苏联的大国主义和民族利己主义。

②表现:东欧国家反对苏联控制的斗争,中苏关系破裂。

①标志事件:拥有“两弹一星”、中华人民共和国恢复在联合国合法席位、美国总统尼克松正式访华。

②意义:中国成为国际社会中不可忽视的政治力量。

1.表现:(3)中国复兴

苏共二十大后,中苏之间的政治分歧逐渐加大。

1957年莫斯科会议以后,苏共领导人大力推行大国沙文主义路线。

1958年4-7月间,苏联向中国政府先后提出在中国领土和领海上建立中苏共管的长波电台和联合舰队的要求,遭中国拒绝。

1959年9月,中印边境冲突爆发,苏共发表偏袒印度的声明。

◎版画《苏联专家援建》

①万隆会议:1955年,29个亚非国家和地区第一次在没有西方殖民国家参加的情况下举行了万隆会议,由此诞生了体现和平共处原则的“万隆精神”。

②不结盟运动:是发展中国家以独立的政治力量登上政治舞台的重要标志。

1.表现:(4)第三世界崛起

1961年9月,不结盟运动在南斯拉夫首都贝尔格莱德成立

会议明确规定了参加不结盟国家会议的5个条件:

①奉行以和平共处和不结盟为基础的独立的外交政策;②支持民族独立运动;③不参加大国军事同盟;④不与大国缔结双边军事协定;⑤不向外国提供军事基地。

◎铁托

多极力量的成长,对美苏两极格局造成了有力冲击。

西欧:走向联合,成立“欧共体”

日本:经济起飞,谋求政治大国

第三世界:万隆会议;不结盟运动

苏联为首社会主义阵营开始瓦解

美国为首资本主义阵营逐渐分化

中国:拥有“两弹一星”;恢复联合国合法席位;中美关系正常化;

东欧:东欧国家反对苏联;

既缓和又紧张,美国占优势

缓和:赫鲁晓夫访美

紧张:①1961二次柏林危机

②1962古巴导弹危机

苏攻美守

①1979入侵阿富汗,标志苏联霸权主义政策发展到了顶点

②美国受经济危机的冲击,侵越战争受到严重挫折,军事力量被苏联赶上,美国在美苏争霸中从战略进攻转为战略防御

美国强硬,苏联全面收缩

①美苏首脑多次会晤,建立多层次对话机制;

②签署限制武器、裁军条约

③苏联从阿富汗撤军, 宣布不再干涉东欧事务,同意两德统一

三、冷战结束与两极格局的瓦解

东欧剧变是指从20世纪80年代末到90年代初,东欧各个社会主义国家的政治经济制度发生根本性的改变,社会主义制度最终演变为资本主义制度的剧烈动荡。它是东欧社会主义事业的失败,使世界社会主义、共产主义运动陷入低潮。

(一)东欧剧变

剧变的原因:

(1)历史:教条主义的袭用苏联的高度集中的政治经济体制(根本)。

(2)现实:改革失败,党群离心,各种矛盾激化;

(3)外因:戈尔巴乔夫改革的影响;西方的“和平演变”。

1.原因:

根本:高度集中的政治经济体制的弊端。

直接:戈尔巴乔夫改革背离了社会主义。

外部:东欧剧变和西方国家的“和平演变”。

2.影响:标志着冷战结束,美苏两极格局崩溃。

苏联解体

苏联共产党失去执政地位及苏维埃社会主义共和国联盟瓦解的事件。1991年12月25日,戈尔巴乔夫辞去苏联总统职务,次日立国69年的苏联正式解体。冷战和两极格局结束。美国在苏联解体后成为世界上唯一的超级大国。

“和平演变”:指西方国家以政治、经济、文化渗透等,对苏联、东欧等社会主义国家进行一场“没有硝烟的战争”,促使它们向西方靠拢,向资本主义“和平演变”。

1957年4月23日,美国国务卿杜勒斯在纽约发表演说,明确提出了和平演变社会主义的六项政策。同年6月,他又在旧金山发表演说,明确提出要将中国和平演变的希望寄托在中国第三代或第四代身上。

(二)苏联解体(1991年)

世界格局的演变:

以欧洲为中心的国际格局 美苏为首的两极格局 多极化趋势加强(一超多强)

冷战思维有哪些?

反思冷战:警惕冷战思维

强权政治?

对手思维?

冷战思维:冷战期间在两大集团对峙,两个超级大国争霸的过程中所形成的处理国家间关系,解决国际争端的一种思维模式。

将他国谋求国家安全的行为,视为对自身的威胁?

将他国的发展,视为自己的威胁?

当今世界还存在冷战思维吗?

我们应当怎么做?

我们呼吁,各国人民同心协力,构建人类命运共同体……要相互尊重、平等协商,坚决摒弃冷战思维和强权政治,走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路。

——习近平中共十九大报告

中美贸易战?

中国威胁论?

本课

小结

1. 20世纪美国“最出色”的外交家乔治 凯南在1946年说:“我们面对着一个政治力量,它狂热地坚信和美国之间不可能有永久性的妥协办法。”次年,他告诫美国应该奉行一个长期的对苏政策,并要保持“坚定与耐心”。这些言论实际上( )

A.批评了冷战政策 B.夸大了美苏之间的分歧

C.力图缓和与苏联之间的关系 D.力主对苏联采取遏制政策

2.有学者认为“以全球化的视野来俯瞰,我们看到,在20世纪50年代初,已然公开对立的东西方世界先后展开过两个规模庞大的国际援助计划……它们都不出预料地达到了振兴经济的目的。”这里西方世界的“国际援助计划”( )

A.标志美苏冷战的开始 B.有助于美国控制西欧

C.冲击了华沙条约组织 D.推动了欧洲走向联合

课堂

练习

D

B

3.美苏冷战的奇妙性在于:一方面,双方长期处于一种“非敌即友”的零和博弈状态,对对方行为动机的主观认识中有很大程度的猜疑和不切实际的成分,常常夸大对手的威胁;一方面,两国的核战略威慑却都是“后发制人”战略,而不是以己方主动进攻为前提条件。这种“奇妙性”( )

A.体现了美苏间国际关系原则的多元考量 B.促使国际社会摒弃了意识形态思维

C.保证了美苏间国家战略抉择的科学精准 D.致使两大阵营丧失了国际合作机缘

4.进入20世纪90年代,日本加快了向“政治大国”迈进的步伐。1991年4月借“海湾危机”,战后首次向海外派兵;同年12月提出“争取在5年内成为安理会常任理事国”。出现这种情况的主要原因是( )

A.日本开始主导日美同盟 B.日本经济发展和实力增强

C.日本急于开拓海外市场 D.日本军国主义势力占上风

A

B

课

18

冷战与国际格局的演变

第八单元

第

1.通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征

2.理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

学习目标

1.二战后,冷战的发生、发展和终结

2.冷战的基本特点

3.冷战过程中国际格局从两极走向多极的趋势

重点难点

二战中的美苏携手相助,共同赢得了反法西斯战争的胜利。他们以为战争结束了,然而美国驻苏联参赞却说:“战争才刚刚开始”

为什么说战争才刚刚开始?即将到来的是怎样一场“战争”?

一、冷战开始

与两极格局的形成

什么是冷战?

冷战是指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏两个超级大国为首的两大集团之间既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态。(P108)

什么是国际格局?

国际格局是指一定历史时期内,在国际关系中起到举足轻重作用的主要行为体,如国家或国家集团,所形成的一种相互联系、相互制约、相互作用的相对稳定的结构状态和局面。

(一)冷战的原因

为什么是美苏?

美国 经济 注:资本主义世界所占比率 工业产量 黄金储备 出口贸易 53.90% 74.90% 32.40% 军事 军队 航空母舰 战略导弹 原子弹

1200多万 30艘 1626枚 有

政治 控制联合国 苏联 经济 经济遭受严重破坏 军事 军队 作战飞机 战略导弹 原子弹

1140万 40000架 1910枚 有

政治 控制东欧地区,领土扩张60万平方千米,国际地位空前提高 西欧 普遍衰落——英国:赢得战争输了财富;法国:元气大伤、地位下降;德国:经济面临崩溃的边缘。 1.二战后,西欧国家的国力普遍受到严重消耗,美国与苏联空前强大。(P105)

美苏为什么会对抗?

2. 美苏战时同盟的基础不复存在。 (P109)

“共产主义已经成为世界上一切邪恶的根源,全世界应该采取美国制度。” ——杜鲁门

“谁占领了领土,谁就建立自己的社会制度。军队推进到哪里,制度就建到哪里。没有其他选择。”

——斯大林

3.美苏两国社会制度、意识形态不同。

“美国有领导自由世界的使命,以防止共产主义的渗入。我们赢得了胜利,把领导世界的持续重担放在美国人头上,全世界应该采取美国的制度。” ——杜鲁门

斯大林有一种强烈的不安全感。他担心,美国会运用它所拥有的各种手段使苏联传统的敌人复活,以抵消共产主义的影响。 ——约翰·刘易斯·加迪斯《冷战》

4. 美苏两国国家利益不同。(根本)

二战后,美国制定全球扩张的国家大战略。

二战后,苏联制定了保障国家安全的国家大战略。

(1)存在核威慑;

(2)力量基本均衡;

(4)世界人民渴望和平 。

1962年《古巴导弹危机》

(3)双方自我控制;

为何美苏只冷战?

美苏双方

势均力敌

丧失合作基础

社会制度

意识形态

国家战略

国家利益

原因

分析

冷战局面形成原因?

1

3

4

2

(二)过程:

1.冷战的序幕:

1946年2月22日,美国驻苏联大使馆代办乔治·凯南向华盛顿发回一封8000字“长电报”,提出了美国要依靠实力抵制苏联的扩张,同时又不会引起美苏之间全面军事冲突的主张。这是遏制政策的前奏。

◎乔治·凯南

凯南所说的遏制政策包括:

1.保持西方社会内部的健康与活力。“凡是解决我们自己社会内部问题,加强我们人民的自信、纪律、士气和集体精神的每一项果断有力的措施,都是对莫斯科的一次外交胜利。”

2.鼓励和利用苏联同其盟友之间的矛盾。美国应当鼓励其他社会主义国家同苏联闹独立,其方法包括改善同东欧国家的关系,并且向它们提供经济援助。

3.促使苏联内部的和平演变。外界影响苏联行为的能力是有限的,苏联变化的根本动力在于其内部。

1946年3月,丘吉尔发表“铁幕”演说,实际上揭开了美国对苏联实施冷战的序幕。

◎丘吉尔发表铁幕演说

1946年1月,英国前首相丘吉尔应邀访美。3月5日,他在美国总统杜鲁门陪同下抵达密苏里州富尔顿,在杜鲁门的母校威斯敏斯特学院发表了题为《和平砥柱》的演说。

丘吉尔在演说中公开攻击苏联“扩张”,宣称“从波罗的海的什切青到亚得里亚海边的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来”,苏

联对“铁幕”以东的中欧、东欧国家进行日益增强的高压控制。对苏联的扩张,不能采取“绥靖政策”。美国正高踞于世界权力的顶峰,应担负起未来的责任。主张英、美结成同盟,英语民族联合起来,制止苏联的“侵略”。

项 目 美国措施 苏联应对

政 治 1947.3 杜鲁门主义 1947.9

共产党和工人党情报局

经 济 1948.4 马歇尔计划 1949

经济互助委员会

军 事 1949.4 北约 1955.5 华约

地缘政治 1949.5.23 联邦德国 1949.10.7

民主德国

标志冷战开始

两极格局正式形成

材料一:1947年3月12日杜鲁门总统在国会宣读咨文,要求美国援助“受共产主义威胁的希腊和土耳其”,并公开宣称,美国要在世界一切地方与苏联和共产主义对抗,此即“杜鲁门主义”。

思考:杜鲁门主义的目的什么?

遏制苏联和共产主义;称霸世界。

材料二:二战后西欧经济面临崩溃,经济危机激化了社会矛盾。英国、法国、意大利、比利时等国工人运动此起彼伏。这种状况使美国政府意识到,“共产主义是在贫困和不满的土壤里蔓延和滋长的”,为了“遏制”苏联全球扩张主义,防止西欧 “变质”,无论如何也要稳定欧洲、复兴欧洲。于是美国政府出台了援助西欧的“欧洲复兴计划”即“马歇尔计划”。

思考:马歇尔计划的目的是什么?

①援助西欧恢复经济,稳定资本主义制度;

②控制西欧,增强遏制苏联的力量;

③推行霸权政策,实现称霸全球战略。

2.冷战的表现:

通过阅读材料并结合所学,如何理解马歇尔计划与杜鲁门主义是“一个胡桃的两半”?

杜鲁门后来也解释说:“杜鲁门主义的意识形态、军事承诺与马歇尔计划的经济义务是一个胡桃的两半”。如果说两者有什么区别,那就是与杜鲁门主义相比,马歇尔计划“删掉”了“关于共产主义的明确说法”,可以说,马歇尔计划是一种更隐蔽更精巧的杜鲁门主义。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史现代史编》

1.实质相同:遏制共产主义;称霸世界。

2.方式不同:杜鲁门主义表现为公开的、赤裸裸的反共反苏;马歇尔计划则采用隐蔽的经济手段来稳定资本主义制度,控制欧洲,联合西欧各国共同反共反苏;

3.关系:杜鲁门主义是政治上的表现,马歇尔计划是经济上的表现;杜鲁门主义是马歇尔计划的指导思想;马歇尔计划是杜鲁门主义在经济上的具体应用。

深化探究:冷战的基本特点

材料一

赫鲁晓夫在回忆录中谈到古巴导弹危机时说:

尽管我们的阶级对抗是不可调和的,肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同语言。

——《最后的遗言——赫鲁晓夫回忆录续集》

特点2:大国之间

的国家利益之争

特点1:强烈的

意识形态色彩

材料二

从表面上来看,肯尼迪和赫鲁晓夫的态度都很强硬,剑拔弩张,然而在行动上却表现出相当的克制和谨慎。他下令海军除非绝对必要,否则不得拦截任何苏联船只……以避免节外生枝,使一触即发的形势上升到难以控制的地步。赫鲁晓夫也极力避免同美国正面相撞,命令苏联船只暂时避开美国海军的拦截区,并打电话给肯尼迪,建议举行一次最高级会谈。……期间,肯尼迪和赫鲁晓夫之间共通了25封信,就危机的解决进行谈判,讨价还价。

——《古巴导弹危机的启示:危机需要理智管控》

特点3:双方在进行激烈的军备竞赛特别是核军备竞赛的同时,又具有始终避免兵戎相见的自我控制机制。

1.消极:

(1)加剧了世界的紧张局势,形成了全面“冷战”和局部热战的局面。

①冷战:朝鲜分裂(1948)、德国分裂(1949)、古巴导弹危机(1962)

②热战:朝鲜战争(1950)、越南战争(1961)

(2)政治上,使二战后的世界分裂为两个敌对的阵营,国际关系严重恶化。

(3)经济上,严重阻碍了世界经济的交流和发展。

(4)军事上,美苏两国长期军备竞赛和地区竞争,导致世界局势长期紧张。

2.积极:

(1)双方势均力敌,避免了新的世界大战爆发,也掩盖了一些地区的冲突和矛盾。

(2)不同社会制度的国家在共存中相互借鉴,取长补短,推动了世界的整体发展。

(3)促使亚非拉发展中国家不结盟运动兴起,第三世界由此崛起。

(4)美苏双方争夺在军事、科技等领域的优势,客观上促进了科学技术的发展。

(三)两极格局的影响:

1.特点:20世纪50年代中期以后,东西方关系既有缓和,又有激烈的冷战对抗。

2.表现 (1)缓和:美苏展开对话

1956年初,苏联政府向美国政府提出缔结苏美友好合作条约的建议。条约草案中规定有发展和巩固两国人民友好关系的义务;只能用和平方法解决它们的争端,在互利平等基础上发展和加强经济、文化和科学技术

合作,美国政府拒绝了这一建议。

1958年1月,苏联部长会议主席致信美、英、法等10多个国家政府首脑,建议举行各国领导人的最高级会谈,并附有苏联政府《关于缓和国际紧张局势的建议》。这一建议遭到美国的拒绝。

——周尚文《苏联兴亡史》

◎赫鲁晓夫访美时会见梦露

(一)冷战的发展:

二、冷战发展与两极格局受冲击

(2)对抗:发生了第二次柏林危机和古巴导弹危机。

危机的影响:两次危机虽然没有达到局部热战的程度,但它们所带来战争,特别是核战争的风险是空前严重的。

危险

信号

北约成员国全面戒备,美国1627枚核弹准备就绪;

驻守古巴的苏联军队加紧战备,苏联核导弹处于待发射状态。

恐怖

时刻

联合国秘书长致信美苏,争取和平解决。

赫鲁晓夫致信:如美国作出不入侵古巴的保证,并从土耳其和意大利撤出导弹,苏联就撤走导弹。

肯尼迪回信:如苏联迅速撤出它在古巴的导弹,美国就不入侵古巴,但对赫鲁晓夫要美国从意大利、土耳其撤走导弹的要求不予理睬。

危机

解除

肯尼迪最终回复:苏联立即作出答复,否则美国就不得不采取军事行动。

苏联回信:接受美国的要求。

1.表现:(1)西方阵营逐渐分化

①西欧:欧洲共同体的成立

如果欧洲人不想在起了根本变化的世界里走下坡路的话,欧洲的联合绝对是迫切需要的。没有政治上的一致,欧洲各国人民将会沦为超级大国的附庸。

——德国总理阿登纳

欧洲煤钢共同体

欧洲经济共同体

欧洲原子能共同体

欧洲

共同体

(1952年)

(1958年)

(1958年)

(1967年)

A.欧洲联合的原因:

必要性:

a.战后丧失了世界政治经济中心地位(要谋求发展);

b.西欧受到美国的控制和苏联的威胁(要谋求自主和安全)。

可能性:

a.由共同的经济基础和传统文化(历史渊源);

b.对近代以来无数战争的反思(吸取教训);

c.马歇尔计划的客观推动;

d.法德两个宿敌的和解。

(二)多极力量的成长:

B.欧洲联合的过程:

C.欧洲联合的影响:

a.经济:促进了西欧各国的经济合作和经济发展;

b.政治:开始摆脱美国的控制,推行独立自主的外交政策。

1.表现:(1)西方阵营逐渐分化

②日本:经济“起飞”及其要成为“政治大国”的追求

日本的经济恢复工作到40年代末已基本结束,……从50年代中期开始,日本经济进入战后持续高速增长时期,1960年国家经济实力上升到世界第五位,1968年以后跃居世界第二位,仅次于美国,并在企业经营规模、劳动生产率和资本装备率方面日渐逼近美国的水平。日本从一个战败国一跃成为世界经济大国。 ——王斯德主编《世界通史》

日本的政治大国目标:

一、与西方大国平起平坐;

二、在亚太地区的政治经济中起主导作用;

三、成为联合国安理会常任理事国。

20C80S日本时任首相中曾根提出要成为政治大国的目标。

◎波兹南事件(1956)

◎匈牙利事件(1956)

◎“布拉格之春”(1968)

1965年3月,在莫斯科召开有19个国家共产党代表参加的会议,中国、朝鲜、罗马尼亚等7个党拒绝参加,表明社会主义阵营已公开分裂。

1.表现:(2)社会主义阵营开始瓦解

①原因:苏联的大国主义和民族利己主义。

②表现:东欧国家反对苏联控制的斗争,中苏关系破裂。

①标志事件:拥有“两弹一星”、中华人民共和国恢复在联合国合法席位、美国总统尼克松正式访华。

②意义:中国成为国际社会中不可忽视的政治力量。

1.表现:(3)中国复兴

苏共二十大后,中苏之间的政治分歧逐渐加大。

1957年莫斯科会议以后,苏共领导人大力推行大国沙文主义路线。

1958年4-7月间,苏联向中国政府先后提出在中国领土和领海上建立中苏共管的长波电台和联合舰队的要求,遭中国拒绝。

1959年9月,中印边境冲突爆发,苏共发表偏袒印度的声明。

◎版画《苏联专家援建》

①万隆会议:1955年,29个亚非国家和地区第一次在没有西方殖民国家参加的情况下举行了万隆会议,由此诞生了体现和平共处原则的“万隆精神”。

②不结盟运动:是发展中国家以独立的政治力量登上政治舞台的重要标志。

1.表现:(4)第三世界崛起

1961年9月,不结盟运动在南斯拉夫首都贝尔格莱德成立

会议明确规定了参加不结盟国家会议的5个条件:

①奉行以和平共处和不结盟为基础的独立的外交政策;②支持民族独立运动;③不参加大国军事同盟;④不与大国缔结双边军事协定;⑤不向外国提供军事基地。

◎铁托

多极力量的成长,对美苏两极格局造成了有力冲击。

西欧:走向联合,成立“欧共体”

日本:经济起飞,谋求政治大国

第三世界:万隆会议;不结盟运动

苏联为首社会主义阵营开始瓦解

美国为首资本主义阵营逐渐分化

中国:拥有“两弹一星”;恢复联合国合法席位;中美关系正常化;

东欧:东欧国家反对苏联;

既缓和又紧张,美国占优势

缓和:赫鲁晓夫访美

紧张:①1961二次柏林危机

②1962古巴导弹危机

苏攻美守

①1979入侵阿富汗,标志苏联霸权主义政策发展到了顶点

②美国受经济危机的冲击,侵越战争受到严重挫折,军事力量被苏联赶上,美国在美苏争霸中从战略进攻转为战略防御

美国强硬,苏联全面收缩

①美苏首脑多次会晤,建立多层次对话机制;

②签署限制武器、裁军条约

③苏联从阿富汗撤军, 宣布不再干涉东欧事务,同意两德统一

三、冷战结束与两极格局的瓦解

东欧剧变是指从20世纪80年代末到90年代初,东欧各个社会主义国家的政治经济制度发生根本性的改变,社会主义制度最终演变为资本主义制度的剧烈动荡。它是东欧社会主义事业的失败,使世界社会主义、共产主义运动陷入低潮。

(一)东欧剧变

剧变的原因:

(1)历史:教条主义的袭用苏联的高度集中的政治经济体制(根本)。

(2)现实:改革失败,党群离心,各种矛盾激化;

(3)外因:戈尔巴乔夫改革的影响;西方的“和平演变”。

1.原因:

根本:高度集中的政治经济体制的弊端。

直接:戈尔巴乔夫改革背离了社会主义。

外部:东欧剧变和西方国家的“和平演变”。

2.影响:标志着冷战结束,美苏两极格局崩溃。

苏联解体

苏联共产党失去执政地位及苏维埃社会主义共和国联盟瓦解的事件。1991年12月25日,戈尔巴乔夫辞去苏联总统职务,次日立国69年的苏联正式解体。冷战和两极格局结束。美国在苏联解体后成为世界上唯一的超级大国。

“和平演变”:指西方国家以政治、经济、文化渗透等,对苏联、东欧等社会主义国家进行一场“没有硝烟的战争”,促使它们向西方靠拢,向资本主义“和平演变”。

1957年4月23日,美国国务卿杜勒斯在纽约发表演说,明确提出了和平演变社会主义的六项政策。同年6月,他又在旧金山发表演说,明确提出要将中国和平演变的希望寄托在中国第三代或第四代身上。

(二)苏联解体(1991年)

世界格局的演变:

以欧洲为中心的国际格局 美苏为首的两极格局 多极化趋势加强(一超多强)

冷战思维有哪些?

反思冷战:警惕冷战思维

强权政治?

对手思维?

冷战思维:冷战期间在两大集团对峙,两个超级大国争霸的过程中所形成的处理国家间关系,解决国际争端的一种思维模式。

将他国谋求国家安全的行为,视为对自身的威胁?

将他国的发展,视为自己的威胁?

当今世界还存在冷战思维吗?

我们应当怎么做?

我们呼吁,各国人民同心协力,构建人类命运共同体……要相互尊重、平等协商,坚决摒弃冷战思维和强权政治,走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路。

——习近平中共十九大报告

中美贸易战?

中国威胁论?

本课

小结

1. 20世纪美国“最出色”的外交家乔治 凯南在1946年说:“我们面对着一个政治力量,它狂热地坚信和美国之间不可能有永久性的妥协办法。”次年,他告诫美国应该奉行一个长期的对苏政策,并要保持“坚定与耐心”。这些言论实际上( )

A.批评了冷战政策 B.夸大了美苏之间的分歧

C.力图缓和与苏联之间的关系 D.力主对苏联采取遏制政策

2.有学者认为“以全球化的视野来俯瞰,我们看到,在20世纪50年代初,已然公开对立的东西方世界先后展开过两个规模庞大的国际援助计划……它们都不出预料地达到了振兴经济的目的。”这里西方世界的“国际援助计划”( )

A.标志美苏冷战的开始 B.有助于美国控制西欧

C.冲击了华沙条约组织 D.推动了欧洲走向联合

课堂

练习

D

B

3.美苏冷战的奇妙性在于:一方面,双方长期处于一种“非敌即友”的零和博弈状态,对对方行为动机的主观认识中有很大程度的猜疑和不切实际的成分,常常夸大对手的威胁;一方面,两国的核战略威慑却都是“后发制人”战略,而不是以己方主动进攻为前提条件。这种“奇妙性”( )

A.体现了美苏间国际关系原则的多元考量 B.促使国际社会摒弃了意识形态思维

C.保证了美苏间国家战略抉择的科学精准 D.致使两大阵营丧失了国际合作机缘

4.进入20世纪90年代,日本加快了向“政治大国”迈进的步伐。1991年4月借“海湾危机”,战后首次向海外派兵;同年12月提出“争取在5年内成为安理会常任理事国”。出现这种情况的主要原因是( )

A.日本开始主导日美同盟 B.日本经济发展和实力增强

C.日本急于开拓海外市场 D.日本军国主义势力占上风

A

B

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体