2023-2024学年人教版物理八年级上册同步教案:2.2 声音的特性(表格式)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年人教版物理八年级上册同步教案:2.2 声音的特性(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 131.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-13 17:32:19 | ||

图片预览

文档简介

世界

第2节 声音的特性

.教材解读 《声音的特性》这一节比较重要,通过这一节的学习,应该使学生了解频率的大小决定音调的高低;振幅的大小决定响度的大小;发声体的性质决定声音的品质。在学习这些物理知识的同时,要注意让学生体会探究这些物理规律的方法,以及这些物理规律在实际中的应用。 音调的探究实验并不难做,器材也易得,应由学生自己完成,这样有助于培养学生分析问题和解决问题的能力。由振动快慢不同、音调不同,引出频率的概念,再由人耳听到声音的频率范围,引出超声波和次声波的概念,这样就可以联系本章章首图中的大象应用次声波来进行交流的现象。关于超声波和次声波的资料很多,教师可引导学生交流,教学中也可以向学生补充有关的知识。 怎样才能使物体振动发出的声音更响 学生很容易想到应该使物体振动的幅度更大些,关键是应该让学生想出一些切实可行的实验来证实他们的猜想。 音色的概念比较抽象,教学中应尽量让学生体验,使学生感悟到不同的物体发出的声音,即便音调相同,声音还是有所区别的。音色不同,也就是通常人们所说的“音质不同”。可以听磁带或CD,也可以让会乐器的学生用不同的乐器演奏同一首曲子,让大家感知一下音色的含义。观察波形的演示实验,目的是增加学生对不同乐器声音音色的感性认识。 对于乐器,学生比较感兴趣,教师可以调动学生的积极性,让学生自己通过观察或者查阅资料就某种或某个乐器,谈谈其发声的原理。“科学世界”中,教材将乐器分为三类,以便学生从整体上掌握乐器发声的原理。

教 学 目 标 知识与技能 ①知道音调、响度、音色是声音的三个特性; ②了解响度与振幅(以及距离声源远近)有关,音调与频率有关,音色与发声体有关。

过程与方法 ①通过实验引导学生探究物理规律,初步体会用“控制变量法”研究物理问题的思路; ②让学生经历实验探究过程,体会科学探究的过程与步骤。

情感、态度 与价值观 体验现实世界物体的发声是丰富多彩的,从而更加热爱世界、热爱科学。感受科学探究方法的伟大,并能激发为科学进步而努力奉献的决心和信心。

重 难 点 处 理 重点 认识并区分声音的三个特性。多听几组声音进行对比,例如牛叫声与蚊子叫声,男低音放声歌唱,女高音轻声伴奏,明确音调指声音的高低,响度指声音的大小。

难点 音调的决定因素:物体的振动频率。利用“控制变量法”进行实验,如调节二胡弦的松紧程度、用纸片划梳齿、拨动伸出桌面的直尺等分辨声音的不同。

创新探究 橡皮筋实验: ①探究音调与频率的关系:一位同学将橡皮筋拉紧,另一位同学用铅笔尖拨动橡皮筋,听橡皮筋发出的声音;将橡皮筋再拉紧一些,另一位同学仍然用铅笔尖拨动橡皮筋,注意所用力的大小不变,听橡皮筋发出声音的变化;多改变几次橡皮筋的松紧程度,对比分析声音的不同。 ②探究响度与振幅的关系:一位同学将橡皮筋拉紧,另一位同学用铅笔尖拨动橡皮筋,听橡皮筋发出的声音;保持橡皮筋松紧程度不变,使用铅笔尖用大小不同的力拨动橡皮筋,听橡皮筋声音的变化;用大小不同的力拨动橡皮筋几次,对比分析声音的不同。 方法分析:两个实验都应用了控制变量法。

典案一

教师活动 学生活动 设计意图

【导入新课】 情景引入: 振动会发出声音,可是,在生活中,你听到过蝴蝶翅膀振动发出的声音吗 听到过蚊子发出的声音吗 你猜想是什么原因呢 鼓励学生对精彩回答给予掌声鼓励,然后乘势提出问题:刚才为什么用力鼓掌比轻轻拍掌发出的声音大 【导入新课】可见不同的声音有强弱、高低之分,这就是我们这节课所要探究的内容。 积极讨论,踊跃发言,听老师总结,步入本节课的学习之旅。 从学生习以为常但又不能科学解释的生活现象入手,在激发学生学习兴趣的同时,点出本节课的学习主题。

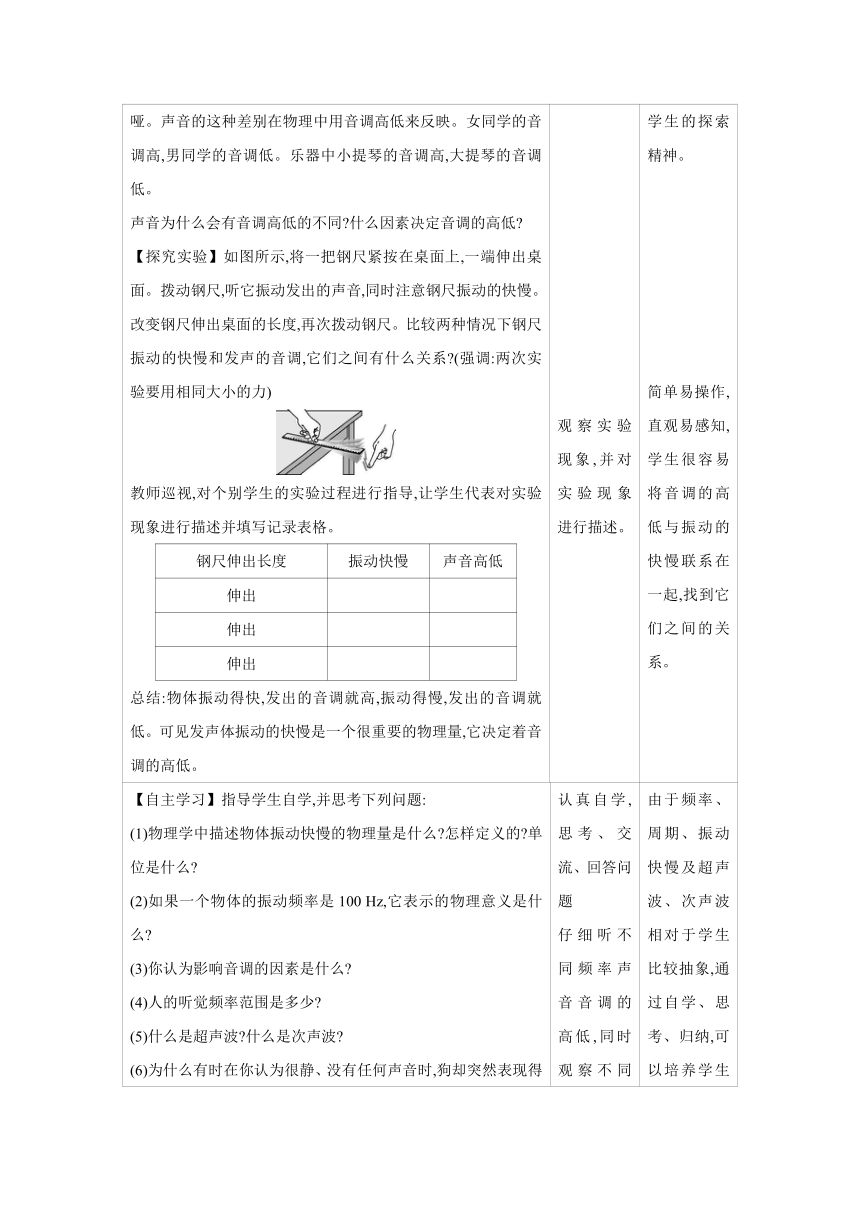

【探究新知】 一、音调 过渡语:同学们在讲话时,女同学的声音尖细,男同学的声音粗哑。声音的这种差别在物理中用音调高低来反映。女同学的音调高,男同学的音调低。乐器中小提琴的音调高,大提琴的音调低。 声音为什么会有音调高低的不同 什么因素决定音调的高低 【探究实验】如图所示,将一把钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌面。拨动钢尺,听它振动发出的声音,同时注意钢尺振动的快慢。改变钢尺伸出桌面的长度,再次拨动钢尺。比较两种情况下钢尺振动的快慢和发声的音调,它们之间有什么关系 (强调:两次实验要用相同大小的力) 教师巡视,对个别学生的实验过程进行指导,让学生代表对实验现象进行描述并填写记录表格。 钢尺伸出长度振动快慢声音高低伸出伸出伸出

总结:物体振动得快,发出的音调就高,振动得慢,发出的音调就低。可见发声体振动的快慢是一个很重要的物理量,它决定着音调的高低。 听讲,思考提出的问题。 观察实验现象,并对实验现象进行描述。 通过设问,激发学生的学习兴趣,引发学生的探索精神。 简单易操作,直观易感知,学生很容易将音调的高低与振动的快慢联系在一起,找到它们之间的关系。

【自主学习】指导学生自学,并思考下列问题: (1)物理学中描述物体振动快慢的物理量是什么 怎样定义的 单位是什么 (2)如果一个物体的振动频率是100 Hz,它表示的物理意义是什么 (3)你认为影响音调的因素是什么 (4)人的听觉频率范围是多少 (5)什么是超声波 什么是次声波 (6)为什么有时在你认为很静、没有任何声音时,狗却突然表现得非常警觉 归纳:(1)物理学中用物体每秒振动的次数即频率来描述物体振动的快慢。频率的单位为赫兹(Hz)。 (2)物体的振动频率是100 Hz表示这个物体在1 s内振动了100次。 (3)音调的高低与频率有关,频率高则音调高,频率低则音调低。 (4)多数人能够听到的频率范围大约从20 Hz到20000 Hz。 (5)高于20000 Hz的声叫做超声波,低于20 Hz的声叫做次声波。 (6)狗的听觉范围比人的要大,能听到人所听不到的声,如:超声波、次声波。 【演示实验】为了很好地了解物体振动发声的情况,我们可以将声音的波形在示波器或计算机上展现出来。 分别把两个不同的音叉(256 Hz、512 Hz)发出的声音信号输入示波器,注意听音调上的差别以及观察声音在波形上的区别。 小组内讨论并总结:在波形图上,高音调的波形更密集一些,声音的频率较高;低音调的波形比较稀疏,声音的频率较低。 二、响度 过渡:声音有高低的不同,也有强弱的不同。物理学中把声音的强弱叫做响度。响度也就是我们平常所说的声音的大小。 怎样才能使物体振动发出的声音更响 响度与什么因素有关呢 同学们能设计一些实验来证实你们的猜想吗 【探究实验】(1)用细线把乒乓球吊起来,使乒乓球静止在竖直位置,恰好跟音叉的一个叉股接触。轻敲音叉,观察乒乓球被弹开的幅度。 认真自学,思考、交流、回答问题 仔细听不同频率声音音调的高低,同时观察不同频率声音波形的疏密。 分组实验,仔细观察发生的现象,小组对实验现象进行描述:用力越大,音叉发出声音的响度越大,乒乓球被弹开的幅度越大。 由于频率、周期、振动快慢及超声波、次声波相对于学生比较抽象,通过自学、思考、归纳,可以培养学生阅读和获取有用信息的能力。 用波形图表现声波,形象、直观,通过观察波形图,易于把频率与音调密切联系起来,有助于学生理解。 培养学生的实验能力、观察能力和思维能力,同时渗透转换法。

(2)重敲音叉,使音叉发出响度更大的声音,观察乒乓球被弹开的幅度。 (3)比较音叉发出不同响度的声音时,乒乓球被弹开的幅度有什么不同。 (4)通过上面的探究活动,可以得出什么结论 总结:物体振动的幅度叫振幅。物体的振幅越大,产生声音的响度就越大。 【情景演示】将手机铃声调到合适音量后,从讲台走到教室后面,再返回讲台。 请同学们思考:听到的声音会有什么变化 这个实验说明了什么 引导学生发言,得出结论。 结论:人听到声音是否响亮,还与距离发声体的远近有关。 最终归纳:①声音的强弱(大小)称为响度。 ②影响因素:响度与声源振动的幅度有关,振幅越大,响度越大。响度还跟距离发声体的远近有关,距离发声体越近,响度越大,反之响度越小。 三、音色 【播放声音】多媒体播放钢琴、二胡、笛子等一些乐器的声音,让学生判断是什么乐器发出的。 提问:你是怎样分辨出不同的声音的 仅仅是根据音调和响度吗 点拨:音色就是指声音的品质。 【教师演示】下面分别是音叉、钢琴与长笛发出的C调1(do)的波形图,用计算机播放这几个声音片段,边听边比较它们的波形有何异同。 【提出问题】针对上图,提出以下问题让学生思考: (1)从波形图上能得出哪些信息 (2)音色与哪些因素有关 (3)能否举出在生活中利用音色来辨别不同物体发声的例子 总结:(1)音调相同的不同乐器发出声音的波形总体上的疏密程度是相同的,即频率相同;但是波的形状不同,即音色不同。 (2)不同发声体的材料不同、结构不同,发出声音的音色就不同。 注意倾听声音的变化,回答:声音的响度会变化。 聆听声音,判断是何种乐器发出的,并说出依据:是根据它们音色的不同来分辨的。 仔细观察三个波形图,讨论、交流、回答问题。 紧密联系生活,让学生把物理知识和生活实践相结合,也体现了从生活走向物理的思想。 让学生把物理知识和生活实践相结合,容易形成音色的概念。 观察波形是为了增加学生对不同乐器声音音色的感性认识。从波形图中可以清楚地看出不同音色声音的本质。

(3)根据生活经验,回答音色在生活中的应用:用手拍西瓜,利用音色来判断西瓜熟不熟;轻轻敲打瓷器,利用音色来判断瓷器是否有裂纹…… 【互动小游戏】全体同学闭上眼睛,找三名同学分别说一句话,让学生猜分别是哪位同学的声音,并说明依据。 课堂小结(略) 课堂练习(略) 布置作业(略) 做互动游戏,并说出分辨理由。 在增加课堂愉快气氛的同时,增强学生对音色的理解。

第2节 声音的特性

.教材解读 《声音的特性》这一节比较重要,通过这一节的学习,应该使学生了解频率的大小决定音调的高低;振幅的大小决定响度的大小;发声体的性质决定声音的品质。在学习这些物理知识的同时,要注意让学生体会探究这些物理规律的方法,以及这些物理规律在实际中的应用。 音调的探究实验并不难做,器材也易得,应由学生自己完成,这样有助于培养学生分析问题和解决问题的能力。由振动快慢不同、音调不同,引出频率的概念,再由人耳听到声音的频率范围,引出超声波和次声波的概念,这样就可以联系本章章首图中的大象应用次声波来进行交流的现象。关于超声波和次声波的资料很多,教师可引导学生交流,教学中也可以向学生补充有关的知识。 怎样才能使物体振动发出的声音更响 学生很容易想到应该使物体振动的幅度更大些,关键是应该让学生想出一些切实可行的实验来证实他们的猜想。 音色的概念比较抽象,教学中应尽量让学生体验,使学生感悟到不同的物体发出的声音,即便音调相同,声音还是有所区别的。音色不同,也就是通常人们所说的“音质不同”。可以听磁带或CD,也可以让会乐器的学生用不同的乐器演奏同一首曲子,让大家感知一下音色的含义。观察波形的演示实验,目的是增加学生对不同乐器声音音色的感性认识。 对于乐器,学生比较感兴趣,教师可以调动学生的积极性,让学生自己通过观察或者查阅资料就某种或某个乐器,谈谈其发声的原理。“科学世界”中,教材将乐器分为三类,以便学生从整体上掌握乐器发声的原理。

教 学 目 标 知识与技能 ①知道音调、响度、音色是声音的三个特性; ②了解响度与振幅(以及距离声源远近)有关,音调与频率有关,音色与发声体有关。

过程与方法 ①通过实验引导学生探究物理规律,初步体会用“控制变量法”研究物理问题的思路; ②让学生经历实验探究过程,体会科学探究的过程与步骤。

情感、态度 与价值观 体验现实世界物体的发声是丰富多彩的,从而更加热爱世界、热爱科学。感受科学探究方法的伟大,并能激发为科学进步而努力奉献的决心和信心。

重 难 点 处 理 重点 认识并区分声音的三个特性。多听几组声音进行对比,例如牛叫声与蚊子叫声,男低音放声歌唱,女高音轻声伴奏,明确音调指声音的高低,响度指声音的大小。

难点 音调的决定因素:物体的振动频率。利用“控制变量法”进行实验,如调节二胡弦的松紧程度、用纸片划梳齿、拨动伸出桌面的直尺等分辨声音的不同。

创新探究 橡皮筋实验: ①探究音调与频率的关系:一位同学将橡皮筋拉紧,另一位同学用铅笔尖拨动橡皮筋,听橡皮筋发出的声音;将橡皮筋再拉紧一些,另一位同学仍然用铅笔尖拨动橡皮筋,注意所用力的大小不变,听橡皮筋发出声音的变化;多改变几次橡皮筋的松紧程度,对比分析声音的不同。 ②探究响度与振幅的关系:一位同学将橡皮筋拉紧,另一位同学用铅笔尖拨动橡皮筋,听橡皮筋发出的声音;保持橡皮筋松紧程度不变,使用铅笔尖用大小不同的力拨动橡皮筋,听橡皮筋声音的变化;用大小不同的力拨动橡皮筋几次,对比分析声音的不同。 方法分析:两个实验都应用了控制变量法。

典案一

教师活动 学生活动 设计意图

【导入新课】 情景引入: 振动会发出声音,可是,在生活中,你听到过蝴蝶翅膀振动发出的声音吗 听到过蚊子发出的声音吗 你猜想是什么原因呢 鼓励学生对精彩回答给予掌声鼓励,然后乘势提出问题:刚才为什么用力鼓掌比轻轻拍掌发出的声音大 【导入新课】可见不同的声音有强弱、高低之分,这就是我们这节课所要探究的内容。 积极讨论,踊跃发言,听老师总结,步入本节课的学习之旅。 从学生习以为常但又不能科学解释的生活现象入手,在激发学生学习兴趣的同时,点出本节课的学习主题。

【探究新知】 一、音调 过渡语:同学们在讲话时,女同学的声音尖细,男同学的声音粗哑。声音的这种差别在物理中用音调高低来反映。女同学的音调高,男同学的音调低。乐器中小提琴的音调高,大提琴的音调低。 声音为什么会有音调高低的不同 什么因素决定音调的高低 【探究实验】如图所示,将一把钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌面。拨动钢尺,听它振动发出的声音,同时注意钢尺振动的快慢。改变钢尺伸出桌面的长度,再次拨动钢尺。比较两种情况下钢尺振动的快慢和发声的音调,它们之间有什么关系 (强调:两次实验要用相同大小的力) 教师巡视,对个别学生的实验过程进行指导,让学生代表对实验现象进行描述并填写记录表格。 钢尺伸出长度振动快慢声音高低伸出伸出伸出

总结:物体振动得快,发出的音调就高,振动得慢,发出的音调就低。可见发声体振动的快慢是一个很重要的物理量,它决定着音调的高低。 听讲,思考提出的问题。 观察实验现象,并对实验现象进行描述。 通过设问,激发学生的学习兴趣,引发学生的探索精神。 简单易操作,直观易感知,学生很容易将音调的高低与振动的快慢联系在一起,找到它们之间的关系。

【自主学习】指导学生自学,并思考下列问题: (1)物理学中描述物体振动快慢的物理量是什么 怎样定义的 单位是什么 (2)如果一个物体的振动频率是100 Hz,它表示的物理意义是什么 (3)你认为影响音调的因素是什么 (4)人的听觉频率范围是多少 (5)什么是超声波 什么是次声波 (6)为什么有时在你认为很静、没有任何声音时,狗却突然表现得非常警觉 归纳:(1)物理学中用物体每秒振动的次数即频率来描述物体振动的快慢。频率的单位为赫兹(Hz)。 (2)物体的振动频率是100 Hz表示这个物体在1 s内振动了100次。 (3)音调的高低与频率有关,频率高则音调高,频率低则音调低。 (4)多数人能够听到的频率范围大约从20 Hz到20000 Hz。 (5)高于20000 Hz的声叫做超声波,低于20 Hz的声叫做次声波。 (6)狗的听觉范围比人的要大,能听到人所听不到的声,如:超声波、次声波。 【演示实验】为了很好地了解物体振动发声的情况,我们可以将声音的波形在示波器或计算机上展现出来。 分别把两个不同的音叉(256 Hz、512 Hz)发出的声音信号输入示波器,注意听音调上的差别以及观察声音在波形上的区别。 小组内讨论并总结:在波形图上,高音调的波形更密集一些,声音的频率较高;低音调的波形比较稀疏,声音的频率较低。 二、响度 过渡:声音有高低的不同,也有强弱的不同。物理学中把声音的强弱叫做响度。响度也就是我们平常所说的声音的大小。 怎样才能使物体振动发出的声音更响 响度与什么因素有关呢 同学们能设计一些实验来证实你们的猜想吗 【探究实验】(1)用细线把乒乓球吊起来,使乒乓球静止在竖直位置,恰好跟音叉的一个叉股接触。轻敲音叉,观察乒乓球被弹开的幅度。 认真自学,思考、交流、回答问题 仔细听不同频率声音音调的高低,同时观察不同频率声音波形的疏密。 分组实验,仔细观察发生的现象,小组对实验现象进行描述:用力越大,音叉发出声音的响度越大,乒乓球被弹开的幅度越大。 由于频率、周期、振动快慢及超声波、次声波相对于学生比较抽象,通过自学、思考、归纳,可以培养学生阅读和获取有用信息的能力。 用波形图表现声波,形象、直观,通过观察波形图,易于把频率与音调密切联系起来,有助于学生理解。 培养学生的实验能力、观察能力和思维能力,同时渗透转换法。

(2)重敲音叉,使音叉发出响度更大的声音,观察乒乓球被弹开的幅度。 (3)比较音叉发出不同响度的声音时,乒乓球被弹开的幅度有什么不同。 (4)通过上面的探究活动,可以得出什么结论 总结:物体振动的幅度叫振幅。物体的振幅越大,产生声音的响度就越大。 【情景演示】将手机铃声调到合适音量后,从讲台走到教室后面,再返回讲台。 请同学们思考:听到的声音会有什么变化 这个实验说明了什么 引导学生发言,得出结论。 结论:人听到声音是否响亮,还与距离发声体的远近有关。 最终归纳:①声音的强弱(大小)称为响度。 ②影响因素:响度与声源振动的幅度有关,振幅越大,响度越大。响度还跟距离发声体的远近有关,距离发声体越近,响度越大,反之响度越小。 三、音色 【播放声音】多媒体播放钢琴、二胡、笛子等一些乐器的声音,让学生判断是什么乐器发出的。 提问:你是怎样分辨出不同的声音的 仅仅是根据音调和响度吗 点拨:音色就是指声音的品质。 【教师演示】下面分别是音叉、钢琴与长笛发出的C调1(do)的波形图,用计算机播放这几个声音片段,边听边比较它们的波形有何异同。 【提出问题】针对上图,提出以下问题让学生思考: (1)从波形图上能得出哪些信息 (2)音色与哪些因素有关 (3)能否举出在生活中利用音色来辨别不同物体发声的例子 总结:(1)音调相同的不同乐器发出声音的波形总体上的疏密程度是相同的,即频率相同;但是波的形状不同,即音色不同。 (2)不同发声体的材料不同、结构不同,发出声音的音色就不同。 注意倾听声音的变化,回答:声音的响度会变化。 聆听声音,判断是何种乐器发出的,并说出依据:是根据它们音色的不同来分辨的。 仔细观察三个波形图,讨论、交流、回答问题。 紧密联系生活,让学生把物理知识和生活实践相结合,也体现了从生活走向物理的思想。 让学生把物理知识和生活实践相结合,容易形成音色的概念。 观察波形是为了增加学生对不同乐器声音音色的感性认识。从波形图中可以清楚地看出不同音色声音的本质。

(3)根据生活经验,回答音色在生活中的应用:用手拍西瓜,利用音色来判断西瓜熟不熟;轻轻敲打瓷器,利用音色来判断瓷器是否有裂纹…… 【互动小游戏】全体同学闭上眼睛,找三名同学分别说一句话,让学生猜分别是哪位同学的声音,并说明依据。 课堂小结(略) 课堂练习(略) 布置作业(略) 做互动游戏,并说出分辨理由。 在增加课堂愉快气氛的同时,增强学生对音色的理解。

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活