部编版必修上册第6单元 第10课 劝学 师说课件(共76张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版必修上册第6单元 第10课 劝学 师说课件(共76张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-13 15:14:05 | ||

图片预览

文档简介

(共76张PPT)

第六单元 思辨性阅读与表达

第10课

劝学 师说

素养目标

1.语言目标:梳理、积累两文中重要文言基础知识;重点掌

握文中的古今异义词和虚词“而”“于”的用

法;背诵两文。

2.思维目标:把握两文的思想观点,辨析两文中如“君子”

等重要概念,认识自主学习与必从师学习的意

义价值。

3.审美目标:赏析两文不同的说理方式与语言风格。

任务情境

英国哲学家培根说过:“人的天性犹如野生的花草,求知学习好比修剪移栽。”他用形象化的比喻告诉我们求知学习对于一个人的重要意义。现在,让我们一起走近我国古代两位先贤——荀子和韩愈,看看他们认为的学习的意义和途径是什么,二人又是如何表达各自的观点的。

内容索引

XUE XI REN WU YI YUE DU YU JIAN SHANG

学习任务一 阅读与鉴赏

贰

壹

XUE XI REN WU ER ZHENG HE YU TAN JIU

学习任务二 整合与探究

壹

XUE XI REN WU YI YUE DU YU JIAN SHANG

学习任务一 阅读与鉴赏

师 说

劝 学

任务活动一 语言积累与探究

(一)诵读全文,读懂文意

1.边诵读边完成文中加颜色字词的解释。

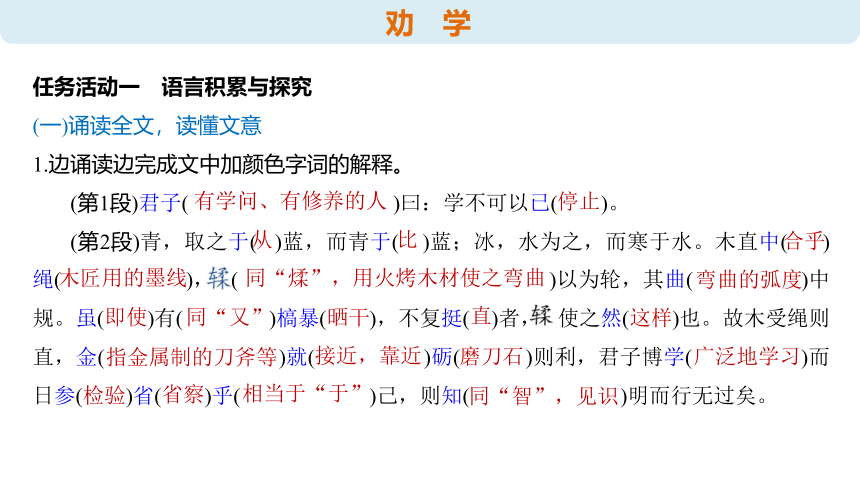

(第1段)君子( )曰:学不可以已( )。

(第2段)青,取之于( )蓝,而青于( )蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中( )绳( ), ( )以为轮,其曲( )中规。虽( )有( )槁暴( ),不复挺( )者, 使之然( )也。故木受绳则直,金( )就( )砺( )则利,君子博学( )而日参( )省( )乎( )己,则知( )明而行无过矣。

劝 学

有学问、有修养的人

停止

从

比

合乎

木匠用的墨线

同“煣”,用火烤木材使之弯曲

弯曲的弧度

即使

同“又”

晒干

直

这样

指金属制的刀斧等

接近,靠近

磨刀石

广泛地学习

检验

省察

相当于“于”

同“智”,见识

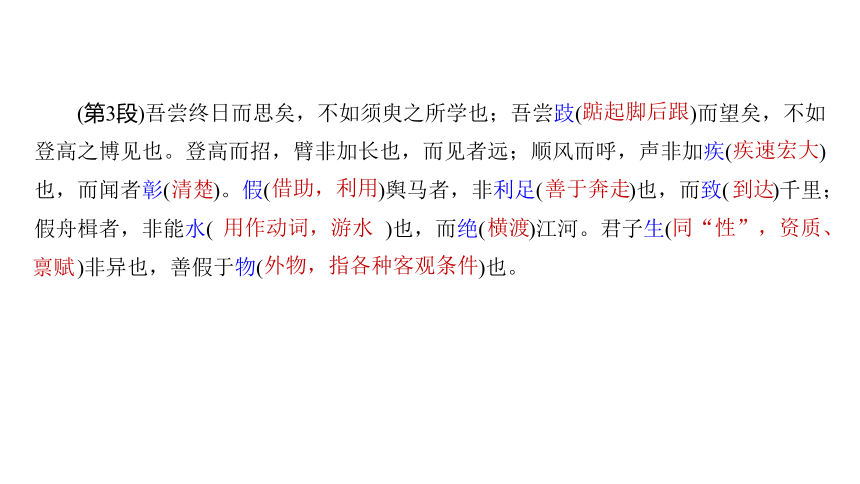

(第3段)吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂( )而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾( )也,而闻者彰( )。假( )舆马者,非利足( )也,而致( )千里;假舟楫者,非能水( )也,而绝( )江河。君子生(

)非异也,善假于物( )也。

踮起脚后跟

疾速宏大

清楚

借助,利用

善于奔走

到达

用作动词,游水

横渡

同“性”,资质、

禀赋

外物,指各种客观条件

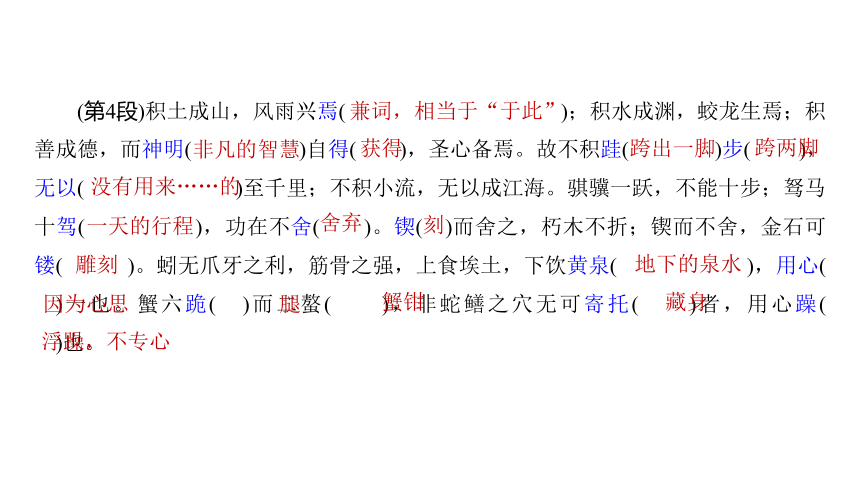

(第4段)积土成山,风雨兴焉( );积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明( )自得( ),圣心备焉。故不积跬( )步( ),无以( )至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾( ),功在不舍( )。锲( )而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂( )。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉( ),用心( )一也。蟹六跪( )而二螯( ),非蛇鳝之穴无可寄托( )者,用心躁( )也。

兼词,相当于“于此”

非凡的智慧

获得

跨出一脚

跨两脚

没有用来……的

一天的行程

舍弃

刻

雕刻

地下的泉水

因为心思

腿

蟹钳

藏身

浮躁,不专心

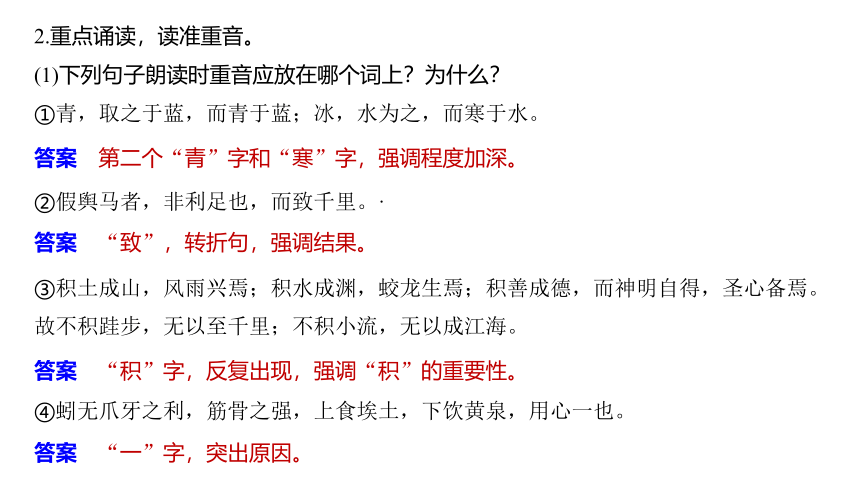

2.重点诵读,读准重音。

(1)下列句子朗读时重音应放在哪个词上?为什么?

①青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

答案 第二个“青”字和“寒”字,强调程度加深。

②假舆马者,非利足也,而致千里。·

答案 “致”,转折句,强调结果。

③积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

答案 “积”字,反复出现,强调“积”的重要性。

④蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

答案 “一”字,突出原因。

(2)下列每组句子应重读哪个句子?为什么?

①故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

答案 前轻后重,前面是比喻,后面是观点句。

②吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

答案 前重后轻,前面为观点,后面为比喻。

③锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

答案 前轻后重,前面为反例,后面是“劝学”的正面例子。

(二)重点探究

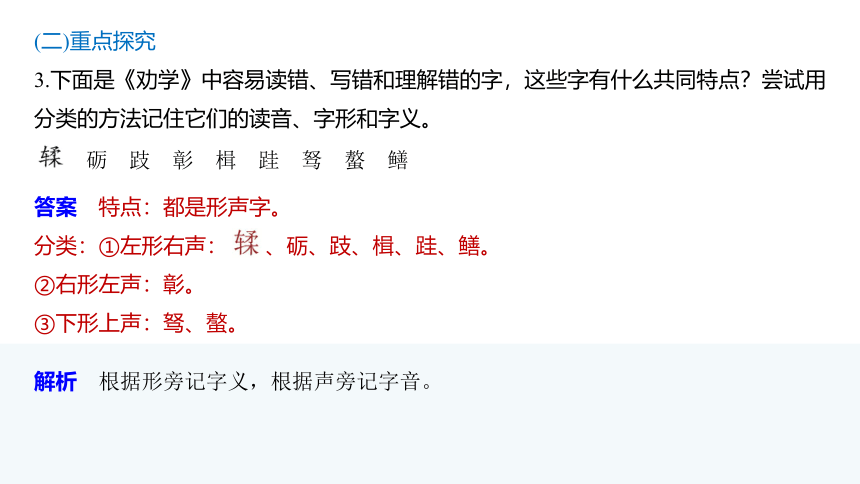

3.下面是《劝学》中容易读错、写错和理解错的字,这些字有什么共同特点?尝试用分类的方法记住它们的读音、字形和字义。

砺 跂 彰 楫 跬 驽 螯 鳝

答案 特点:都是形声字。

分类:①左形右声: 、砺、跂、楫、跬、鳝。

②右形左声:彰。

③下形上声:驽、螯。

解析 根据形旁记字义,根据声旁记字音。

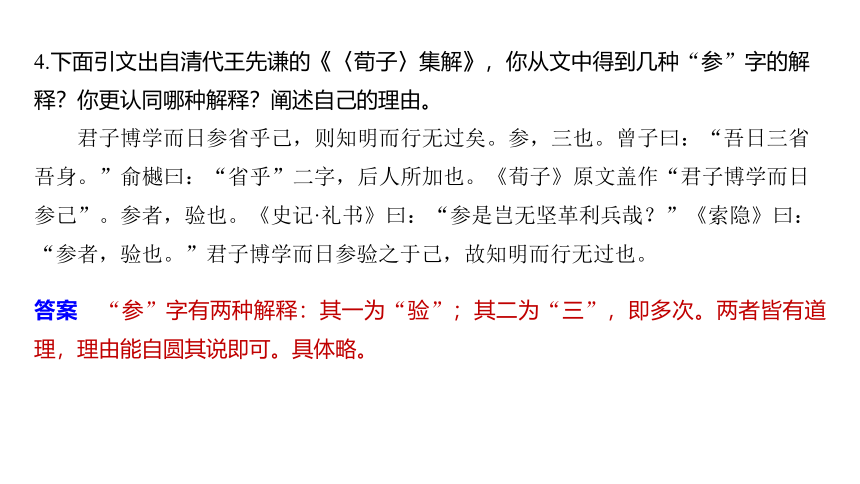

4.下面引文出自清代王先谦的《〈荀子〉集解》,你从文中得到几种“参”字的解释?你更认同哪种解释?阐述自己的理由。

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。参,三也。曾子曰:“吾日三省吾身。”俞樾曰:“省乎”二字,后人所加也。《荀子》原文盖作“君子博学而日参己”。参者,验也。《史记·礼书》曰:“参是岂无坚革利兵哉?”《索隐》曰:“参者,验也。”君子博学而日参验之于己,故知明而行无过也。

答案 “参”字有两种解释:其一为“验”;其二为“三”,即多次。两者皆有道理,理由能自圆其说即可。具体略。

5.下面是一位同学对《劝学》中“吾尝终日而思矣……善假于物也”一段的翻译,请指出译文存在的问题,并给这位同学提几点正确翻译的建议。

我曾经一天到晚地胡思乱想钻牛角尖,比不上一会儿工夫学到的;我曾经站在岔路口眺望,不如登到高处见得广。登到高处招手,手臂不是更加长,可是远处的人却能看得见;顺着风喊叫,声音并没有更加大,可是听的人却能听得更加清楚。借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外;借助舟船的人,并不是善于喝水,却绝对可以渡过江河。君子的人生跟一般人没什么不同,只是善于假设有外物的帮助罢了。

(1)问题:_________________________________________________________________

______________________________________________________________

(2)建议:_________________________________________________________________

__________________

存在曲解字义现象,如“跂”“彰”“水”“绝”“假”;不明通假,如“生”;不够雅致,如“我曾经一天到晚地胡思乱想钻牛角尖”等。

根据“汉字六书”、词性判断字义,借助上下文语意推敲,力求字字落实、符合文风特点等。

6.“而致千里”的“致”与“无以至千里”的“至”在意思上有什么区别?

答案 两字似乎都可以理解为“到达”,但在“到达”的方式上有区别。“致”是借助外物使它到达。“至”是靠自身积累而到达,无需“假物”。

任务活动二 研读与思辨

(一)把握观点及说理方法

1.本文是一篇议论文。议论文的思路一般为:是什么(提出观点),为什么(分析原因),怎么办(解决问题)。通读全文,概括本文思路及其内容要点。

答案 第1段:提出劝学主张论点——学习不可以停止。

第2、3段:从为什么要“学”的角度展开论述——学习可以使人智慧明达,行无过失,成为“君子”。

第4段:从怎么“学”角度,分析学习的态度和方法——学习重在积累,贵在坚持,成在专心。·

2.研读第2段,找出三层比喻的本义和比喻义。

答案 第一层:青、冰比喻。本义:事物经过变化,可以提高。比喻义:人性经过学习是可以提高的。

第二层:木直为轮。本义:事物经过改造,可以改变。比喻义:人性经过学习是可以改变的。

第三层:木、金比喻。本义:事物经过检验,可以完善。比喻义:君子经过学习,可以智慧明达,行无过失。

3.研读第3段,思考它论证了什么问题,又是如何论证的。

答案 第3段论证的是学习对于君子成长所起的作用,采用了对比论证和比喻论证的方法,分三层展开论述:①阐述学习的重要作用,有时学习比思考更重要;

②用四个比喻,从见、闻、行路、渡河等方面阐明了在实际生活中由于利用和借助外界条件而起到的重要作用,从而说明人借助学习,能弥补自己的不足,取得更显著的成效;

③得出“君子善假于物”的结论。

4.细读第4段,完成下面的表格。

形象化的表述 说理的方法 阐明的道理

积土成山,风雨兴焉

积水成渊,蛟龙生焉

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

蚓无爪牙之利……用心一也

蟹六跪而二螯……用心躁也

比喻论证(正面)

比喻论证(反面)

比喻、对比论证

比喻、对比论证

学习重在积累

学习贵在坚持

学习成在专心

(二)探究说理方法

5.“譬称以喻之,分别以明之”是荀子主张的“谈说之本”。本文鲜明地体现了这一说理特色——善用比喻。试从喻体的选用、喻体的种类、喻体与论点的位置及关系、喻体与句式的结合等角度说明其特色。

答案 (1)喻体的选用:来自生活,非常鲜活,如“木头”“车轮”“登山”等。

(2)喻体的种类:①正反设喻,如“积土成山”“积水成渊”与“不积跬步”“不积小流”;

②博喻,为论证学习贵在坚持,先后用了“骐骥”“驽马”“朽木”“金石”四组比喻。

(3)喻体与论点的位置:论点在前,喻体在后,如“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也”;喻体在前,论点在后,如“木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣”。关系:以论带喻,如“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也”;以喻代议,如“青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水”。

(4)在句式上使用排偶句。有的使用排比句式,如“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉”;有的使用对偶句,如“骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍”。无论是排比句还是对偶句,都用短句,间以长句,形成整齐而又富于变化的句式,使文章显得结构有致,生气勃勃。

(三)质疑思辨

6.孔子说:“学而不思则罔,思而不学则殆。”而荀子却说:“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。”两人的说法谁对谁错?请谈谈你的看法。

答案 (示例)两位儒学大师的观点看似矛盾,其实并不相悖。“学而不思则罔,思而不学则殆”强调的是学习需要正确的态度和方法,学与思要结合起来;荀子并没有否定思考,他反对的是只坐在房间里苦思冥想而不去学习的做法。“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”,荀子以亲身体验,通过“终日而思”与“须臾之所学”的对比,论述了空想不如“善假于物”的学习方法。君子的才德之所以能超过一般人,是因为他们善于利用外物好好学习。推论可知,人如果善于利用外物好好学习,就可以成为有才德的君子。荀子把“所学”和“善假于物”联系起来,这就意味着学习的目的是认识客观事物的规律,并利用这些规律去改造客观世界。

1.走近作者

(1)作者简介

荀子(约前325—前238),名况,字卿,战国末期赵国人。先秦儒家学派的代表人物之一。曾游学于齐,当过楚国兰陵令。后失官居家著书,死后葬于兰陵。今存《荀子》二十卷,为荀子及其门人所著。荀子的散文说理透彻,语言质朴,多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。荀子主张“人性本恶”,他认为,人的本性是好利恶害,如果任人顺性发展,人与人之间就会互相争夺,使社会陷入混乱;必须由圣人制定礼义,进行教化,才能使人转而为善,使社会正常安定。

学习资源

附:资源与积累

(2)作者延读

寂寞荀子(节选)

王善鹏

荀子很寂寞,也很无奈,从他那荒凉的陵墓可以看得出来。

在我名不见经传的故乡,竟沉睡着一位影响了一代又一代炎黄子孙的圣贤,这使我不由得感到自豪,随即又不安起来。

我开始埋怨家乡的父老,我们这片贫瘠的土地上,有如此显赫的人物,我们既没有尽地主之谊,更没有表现出鲁南人的热情豪放。而是无情地把这位客人抛到荒山野外。

荀子墓位于兰陵镇东南两公里处,墓地东邻横山山脉,这就注定了荀子墓的地理位置在山麓洼地。荀子墓西邻城南王庄,所谓城,已经不是先生在时那个曾经辉煌的兰陵城了,如今的兰陵,属于山东省苍山县的一个镇,除了李白在《客中行》里赞誉过的那个美酒厂还艰难地支撑着兰陵的门面,已经看不出当年兰陵城任何的蛛丝马迹了。

荀子墓长满了野草,周围有几棵瘦弱的洋槐,既没有楼阁庙宇,又没有苍松翠柏。逢年过节或许没有人烧香祭奠,至今给人的感觉仍是凄凉。

荀子远离喧嚣,被世间的尘埃湮没。

……

相对于李白来说,荀子是个地道的兰陵人,他曾两度就任兰陵令,在位十八年,走遍了兰陵的山山水水,政绩卓著,内治外联,实惠于民,政平而民安。

宋朝徽宗皇帝非常敬重荀子,曾下令建造荀子庙,荀子庙年久失修,早已倾圮。明朝诗人李晔专程来兰陵拜谒荀子墓,见荀子墓孤寂荒凉,感慨万千,曾赋词一首:“古冢萧萧鞠狐兔,路人指点荀卿墓。当时文采凌星虹,此日荒凉卧烟雾。 卧烟雾,秋黄昏,苍苍荆棘如云屯。野花发尽无人到,惟有蛛丝罗墓门。”道光二十一年(1841)清政府曾补建荀子墓碑一座,光绪三十年(1904)又立“楚兰陵令荀卿之墓”碑。1977年被公布为第一批省级重点保护文物,苍山县革委会另立保护标志碑一座。

我想起了荀子的另一篇文章,“人有三不祥:幼而不肯事长,贱而不肯事贵,不肖而不肯事贤,是人之三不祥也。人有三必穷:为上则不能爱下,为下则好非其上,是人之一必穷也;乡则不若,偝则谩之,是人之二必穷也;知行浅薄,曲直有以相县矣,然而仁人不能推,知士不能明,是人之三必穷也。……”

我定眼看看兰陵人,再次瞻仰荀子墓,竟无言以对。(有删改)

【点评】 荀子是寂寞的。所谓“高处不胜寒”,荀子的“高”在于其思想,在于其才学。荀子在“同行”中,比不得孔子、孟子;在“同乡”中,比不得一个后生王思玷;在长眠地里,却叫一个外乡人李白抢了风头。但寂寞也不无好处。他没有崇拜者,于是也就没有被狂热的崇拜者变为商品,他只是在一个远离喧嚣的地方很安静地思考着,不必担心哪一天被人们从坟墓里拖出来与孔方兄“喜结连理”。

2.背景展示

荀子五十岁游齐,曾三为稷下学宫祭酒。祭酒是学宫的最高长官。稷下学宫是齐国专设的求学讲学的机构,老师来自全国各地,学生来自四面八方,要求学生受业求学是祭酒考虑的重要问题。为此,荀子写下了著名的传世之作——《劝学》。

3.名家点评

(1)文章在语言运用上,长短句并用,对偶排比句间行,匀称而又错落有致,读来朗朗上口,富于音乐节奏美。

——现代文艺理论家徐中玉、金启华《中国古代文学作品选》

(2)《劝学》中的比喻灵巧多样,运用自如。……文中用喻虽多,却无板滞生硬的感觉,相反,随着用比的连续转换和充分展开,形成整齐而又富于变化的句式,使文章显得错落有致,生气勃勃。——张耀辉、付德岷《中外散文名篇鉴赏辞典》

1.古今异义词

积累卡片

词语 例句 解析(古今义)

劝 劝学 古义:劝勉,鼓励。

今义:拿道理说服人,使人听从。

金 金就砺则利 古义:金属制的刀斧等。

今义:黄金。

博学 君子博学而日参省乎己 古义:广泛地学习。

今义:学问广博精深。

爪牙 蚓无爪牙之利 古义:爪子和牙齿。

今义:坏人的党羽。

用心 用心一也 古义:两个词,因为心思。

今义:集中注意力,多用心力;怀着的某种念头。

2.多义实词

词语 例句 释义项(或用法)

绝 假舟楫者,非能水也,而绝江河 动词,横渡

忽然抚尺一下,群响毕绝 动词,停止

率妻子邑人来此绝境 形容词,与世隔绝的

以为妙绝 副词,极

佛印绝类弥勒 副词,非常

假 君子生非异也,善假于物也 动词,借助,利用

以是人多以书假余 动词,借,借给

乃悟前狼假寐,盖以诱敌 动词,假装

3.特殊句式

返 回

句式 例句 解析

状语后置句 青,取之于蓝,而青于蓝。 正常语序为“于蓝取”“于蓝青”。

判断句 虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。 “……者,……也”表判断。

定语后置句 蚓无爪牙之利,筋骨之强。 以“之”为标志,正常语序为“利之爪牙”“强之筋骨”。

任务活动一 语言积累与探究

(一)诵读全文,读懂文意

1.边诵读边完成文中加颜色字词的解释。

(第1段)古之学者( )必有师。师者,所以( )传道受(

)业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其( )为惑(

)也,终不解矣。生乎吾前,其闻( )道也固( )先乎吾,吾从而师( )之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师(

)道也,夫庸( )知其年之先后生于吾乎?是故无( )贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

师 说

求学的人

用来……的

同“授”,

传授

那些

疑惑的

问题

知道,懂得

本来

以……为师

用作动词,

学习

岂

无论

(第2段)嗟乎!师道( )之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出( )人也远矣,犹且( )从师而问焉( );今之众人( ),其下圣人也亦远矣,而耻( )学于师。是故圣益( )圣,愚益愚。圣人之所以( )为圣,愚人之所以为愚,其( )皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于( )其身( )也,则( )耻师焉,惑( )矣。彼童子之师,授之书而习其句读( )者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或( )师焉,或不( )焉,小学(

)而大遗( ),吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族( ),曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿( ),今其智乃( )反不能及,其可怪也欤!

尊师学习的风尚

超出

尚且,还

之,代指老师

一般人

以……为耻

更加,越发

……的原因

大概

对于

自己

却

糊涂

古时指文辞休止和停顿处

代词,有的

同“否”

小的方

面学习

放弃,舍弃

类

不屑与之同列

竟

(第3段)圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒( ),其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必( )不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻( ),如是而已。

(第4段)李氏子蟠,年十七,好古文( ),六艺( )经传( )皆通( )习之,不拘于( )时,学于余。余嘉( )其能行古道,作《师说》以贻( )之。

同类的人

不一定

专门学习或研究

指先秦两汉时期的散文,与骈文相对

指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书

古代解释经书的著作

全面

被

赞许

赠送

2.诵读全文,读出语气。

第1段:

(1)把“人非生而知之者,孰能无惑?”中的“孰”字改为“岂”字,如何?

答案 不好。“岂”字只是简单的反问,不如“孰”字,有照应下文“古之圣人”的作用,强调无人例外。

(2)用“/”画出下面句中的停顿。

夫 庸知 其年之先后 生于吾乎?

/

/

/

第2段:

(1)“呜呼”与“嗟乎”能否交换位置?·

答案 这两个叹词有时区分并不严格,但在本段中则有明显区别,不能交换位置。“嗟乎”表慨叹,“呜呼”表悲叹。读时应注意这两种语气。

(2)下面句中加颜色的虚词,如果删去,语气会有怎样的变化?

师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!

答案 删去之后,慨叹之意不足。

(3)品读下面三个句子在语气上的区别。

①其皆出于此乎?②吾未见其明也。③其可怪也欤!

答案 第①句以推测语气表肯定,颇有风韵;

第②句语意虽肯定,但加了“也”,语气和缓,令人深思;

第③句是极重的感叹语气,“其可怪也”极言上面现象的反常,再加“欤”更有发人深思之意。三个句子层层递进,语气一个比一个强烈。

第3段:

该段朗读时较前面两段语气有何变化?为什么?

答案 前面两段语气富有变化,该段语气较为单一,即只有肯定、明确的语气。该段几乎运用一个语气词,且谈的是圣人从师之事,语意明确,语气果断。

(二)重点探究

3.文中出现的“所以”与今天的“所以”是否相同?如何理解?

答案 文中的“所以”不同于今天的“所以”。文中的“所以”是个固定虚词,一般情况下有两个义项:一是“用来……的”,表凭借、工具、方法;二是表原因,可译为“……的原因”。而今天的“所以”是个连词,表示因果关系。“所以”在文言文中出现的频率较高,理解时需格外留心。

4.下面是一位同学对文中语句的翻译,请找出其中的错误,并给这位同学提一个关于文言文翻译的针对性建议。

(1)句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

译文:不理解停顿断句,疑惑的不解,有的是老师的责任,有的却不是的,小的方面学习,大的方面却放弃了,我没有看见他们的明白。

答案 译文:不理解停顿断句,不能解决疑惑,有的知识向老师学习,有的知识不向老师学习,小的方面要学习,大的方面却放弃了,我没有看出那种人是明智的。

答案 译文:因此学生不一定不如老师,老师也不一定比弟子贤能,懂得道理有先有后,学问和技艺上各有各的专门学习或研究,如此罢了。

建议:多读原文和译文,想一想,每一个字的翻译都“落实”了吗?

(2)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

译文:因此学生不一定不要到老师那里去(学习),老师也不一定比弟子强,懂得道理有先有后,学问和技艺上有各自攻打的方向,像这样罢了。

任务活动二 研读与思辨

(一)词语(概念)辨析

1.请找出文中带“师”的句子,说说“师”字的意思及词性,并深入思考作者所讲的“师”的含义。

答案 “师”在本文中主要有名词与动词两种。作名词,有两个意思:一是老师,如“古之学者必有师”中的“师”;二是擅长某种特长的人,如“巫医乐师百工之人”中的“师”。作动词,有两个意思:一是名词活用为意动词,如“吾从而师之”中的“师”;二是用作动词,意为“学习”,如“吾师道也”中的“师”。

2.韩愈所讲的“师”是否就是一般意义上的“老师”?

答案 韩愈所讲的“师”不是一般意义上的“老师”。因为作者在课文第2段中明确提出“彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也”,显然,作者认为教小孩读书和断句的老师不是他所讲的“师”,他所讲的“师”应是“传道受业解惑”的。“道”即儒家思想,“业”就是承载这一思想的儒家经典著作,“惑”就是学习这些著作时碰到的疑难问题。韩愈所讲的“师”指的就是这样一个特定的群体。由此可以衍生出一个问题:谁能成为这样的“师”?从文中可知应是掌握“道”的人,“道之所存,师之所存也”。正因为如此,为师者便可以突破地位、年龄的界限。

(二)把握观点

3.本文论述了从师之道。第1段论述了哪几层意思?

答案 该段论述了三层意思:一是“师”之责,二是从师的必要性,三是从师的标准。(该答案仅供参考,因为对该段理解学界观点不一)

4.第2段主要是批判,作者将批判的矛头对准哪三种人?为什么要对准这三种人?

答案 第一种是“众人”,第二种是“家长”,第三种是“士大夫之族”。原因在于这三种人有一个共同的表现,即耻师。

5.第3段的论点是什么?以孔子为例,有什么好处?

答案 论点:圣人无常师。好处:以孔子为例,有言有行,十分典型,以一当十。试想,被誉为“万世师表”的孔子尚且从师学习、广泛学习,何况其他人呢?

(三)探究说理方法

6.第2段是全文的重点段,它在论证上有两大特点:使用对比,气盛言宜。说说该段用了几组对比,这样对比有何作用。抓住一些标志性语句,看看作者的情感有怎样的变化。

答案 (1)这一段用了三组正反对比的事实作论据。第一组,古之圣人与今之众人对比:古之圣人从师而问,今之众人耻学于师。第二组,对其子与对其身对比:爱其子,择师而教;于其身,耻学于师。第三组,百工之人与士大夫之族对比:百工之人不耻相师,士大夫之族群聚而笑之。

(2)在对比中得出结论:“师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!”从批判反面现象中阐明论点:古之学者必有师。

(3)在本段中作者的情感是渐次强烈起来的。首先在将“古之圣人”与“今之众人”的行为进行比较后,作者说“其皆出于此乎”,只是一种推测语气。而在对家长两种行为比较后,用“惑矣”有所感叹;又在对“童子之师”与作者所说的“师”作了区别后,再用“吾未见其明也”的肯定语气,情绪有所加强。在把士大夫之族与巫医乐师百工之人对比后,则用了“其可怪也欤”这样的反问语气,使得情绪更为激烈。这段体现了作者文势汹涌的风格特点,真是“韩文如潮”,一潮高过一潮,一潮急过一潮。

(四)质疑思辨

7.本文有哪些思想观点在今天仍有借鉴意义?哪些观点值得商榷?

答案 (1)《师说》中所体现的进步思想至少有三点:①突破了一般人对教师作用认识的局限,从“授之书而习其句读”的“受业”,拓展到“传道”“解惑”,明确提出“师者,所以传道受业解惑也”这个全新的概念。这在当时是一个了不起的创新,在今天仍有现实意义。

②针对“士大夫之族”的门第观念,明确提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的全新的从师观念。这种新观念,开拓了为师者的广阔领域。

③在“道之所存,师之所存”这一观点的指导下,从“闻道有先后,术业有专攻”的客观事实出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的崭新观点,说明师生关系是相对的,教与学是可以相长的。这种思想闪耀着朴素的辩证唯物论的光辉。

(2)在对待“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”的态度上,虽然肯定前者否定后者,但从“今其智乃反不能及”句意看,对前者存有偏见。

1.走近作者

(1)作者简介

韩愈(768—824),字退之,唐代诗人、文学家、哲学家、思想家。谥号文公,故世称韩文公,唐宋八大家(韩愈、柳宗元、苏轼、苏辙、苏洵、欧阳修、王安石、曾巩)之一。自谓郡望昌黎,世称韩昌黎。(“郡望”一词,是“郡”与“望”的合称。“郡”是行政区划,“望”是名门望族,“郡望”连用,即表示某一地域范围内的名门大族。而韩愈世居昌黎,故又称韩昌黎)晚年任吏部侍郎,又称韩吏部。与柳宗元同为“古文运动”倡导者,故与其并称为“韩柳”,且有“文章巨公”和“百代文宗”之名,提出了“文以载道”和“文道结合”的主张,反对六朝以来的骈偶之风。著有《韩昌黎集》四十卷,《外集》十卷等。有“文起八代之衰”的美称。

学习资源

附:资源与积累

(2)作者延读

读韩愈(节选)

梁 衡

韩愈为唐宋八大家之首,其文章写得好是真的。所以,我读韩愈其人是从读韩愈其文开始的,因为中学课本上就有他的《师说》《进学解》。课外阅读,各种选本上韩文也随处可见。他的许多警句,如“师者,所以传道受业解惑也”“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”等,跨越了一千多年,仍在指导我们的行为。

一个人为文不说空话,为官不说假话,为政务求实绩,这在封建时代难能可贵。应该说韩愈是言行一致的。他在政治上高举儒家旗帜,是个封建传统思想道德的维护者。传统这个东西有两面性,当它面对革命新潮时,表现出一副可憎的顽固面孔;而当它面对逆流邪说时,又表现出撼山易、撼传统难的威严。韩愈也是这样,他一方面反对宰相王叔文的改革;一方面又对当时最尖锐的两个社会问题,即藩镇割据和佛道泛滥,深恶痛绝,坚决抨击。他亲自参加平定叛乱。到晚年时还以衰朽之身一人一马到叛军营中去劝敌投诚,其英雄气概不亚于关云长单刀赴会。他出身小户,考进士三次落第,第四次才中进士,在考官时又三次碰壁,乌纱帽得来不易,按说他该惜官如命,但是他两次犯上直言,被贬后又继续尽其所能为民办事。这是中国知识分子的传统,以国为任,以民为本,不违心,不费时,不浪费生命。他又倡导古文运动,领导了一场文章革命,他要求“文以载道”“陈言务去”,开一代文章先河,砍掉了骈文这个重形式求华丽的节外之枝,而直承秦汉。所以苏东坡说他:“文起八代之衰,道济天下之溺。”他既立业又立言,全面实践了儒家道德。

当我手倚韩祠石栏,远眺滚滚韩江时,我就想,宪宗佞佛,满朝文武,就是韩愈敢出来说话,如果有人在韩愈之前上书直谏呢?如果在韩愈被贬时又有人出来为之抗争呢?历史会怎样写?还有在韩愈到来之前潮州买卖人口、教育荒废等四个问题早已存在,地方官吏走马灯似的换了一任又一任,其任职超过八个月的也大有人在,为什么没有谁去解决呢?如果有人在韩愈之前解决了这些问题,历史又将怎样改写?但是没有,什么都没有。长安大殿上的雕梁玉砌在如钩晓月下静静地等待,秦岭驿道上的风雪,南海丛林中的雾瘴在悄悄地徘徊,历史终于等来了一个衰朽的书生,他长须弓背双手托着一封奏折,一步一颤地走上大殿,然后又单人瘦马,形影相吊地走向海边天涯。

历朝历代有多少人希望不朽,或刻碑勒石,或建庙建祠,但哪一块碑哪一座庙能大过高山,永如江河呢?这是人民对办了好事的人永久的纪念。一个人是微不足道的,但是当他与百姓利益,与社会进步连在一起时就价值无穷,就为社会所承认。我遍读祠内凭吊之作,诗、词、文、联,上自唐宋下迄当今,刻于匾,勒于石,大约不下百十来件。一千三百多年了,各种人物在这里将韩公不知读了多少遍。我心中也渐渐泛起这样的四句诗:

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。八月为民兴四利,一片江山尽姓韩。(有删改)

【点评】 本文写了两方面内容:一是高度评价了韩愈在散文方面的贡献,“文起八代之衰”;二是赞扬了韩愈为官做的有意义有价值的事情。文如其人,人如其文,在韩愈身上得到了完美统一。

2.背景展示

魏晋以来,门第制度十分严格,分为高门和寒门,门第观念严重破坏了从师学习的风气。到唐代,魏晋以来形成的门第制度仍有沿袭,关于韩愈写此文的背景,从柳宗元《答韦中立论师道书》中的一段可见一斑。柳宗元说:“由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。”由此可见韩愈敢于反抗流俗,倡言师道,勇气可贵,有很强的现实意义。

3.名家点评

(1)前起后收,中排三节,皆以轻重相形。初以圣与愚相形,圣且从师,况愚乎?次以子与身相似,子且择师,况身乎?次以巫医、乐师、百工与士大夫相形,巫、乐、百工且从师,况士大夫乎?公之提诲后学,亦可谓深切著明矣。而文法则自然而成者也。

——南宋学者黄震《黄氏日抄》

(2)此文如常山蛇势,救首救尾,段段有力,学者宜熟读。——南宋文学家洪迈

(3)此篇有诗人讽喻法,读之自知师道不可废。——元代程端礼《昌黎文式》

(4)其行文错综变化,反复引证,似无段落可寻。一气读之,只觉意味无穷。

——清代学者林云铭

一、字词句知识

1.古今异义词

积累卡片

词语 例句 解析(古今义)

学者 古之学者必有师 古义:求学的人。

今义:在学术上有一定成就的人。

从而 吾从而师之 古义:两个词,跟随并且。

今义:连词,上文是原因、方法等,下文是结果、目的等;因此就。

众人 今之众人,其下圣人也亦远矣 古义:一般人。

今义:大家;许多人。

小学 小学而大遗,吾未见其明也 古义:小的方面学习。

今义:对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童、少年以全面的基础教育。

不必 师不必贤于弟子 古义:不一定。

今义:表示事理上或情理上不需要。

古文 年十七,好古文 古义:先秦两汉时期的散文,与骈文相对。

今义:五四以前的文言文的统称(一般不包括“骈文”)。

2.多义实词

词语 例句 释义项(或用法)

传 所以传道受业解惑也 动词,传授

师道之不传也久矣 动词,流传

六艺经传皆通习之 名词,古代解释经书的著作

道 吾师道也 名词,真理,这里指儒家之道

其闻道也固先乎吾 名词,道理

道相似也 名词,道德学问

师道之不传也久矣 名词,风尚

余嘉其能行古道 名词,风尚,指从师之道

惑 师者,所以传道受业解惑也 名词,疑难问题

于其身也,则耻师焉,惑矣 形容词,糊涂

3.重点虚词

词语 例句 释义项(或用法)

其 其闻道也固先乎吾 人称代词,他

授之书而习其句读者 代词,相当于“之”,指童子

古之圣人,其出人也远矣 人称代词,他们

夫庸知其年之先后生于吾乎 人称代词,他(他们)的

其皆出于此乎 语气副词,表猜测,大概

其可怪也欤 语气副词,表强调,真是

之 择师而教之 人称代词,指“子”

郯子之徒 指示代词,那些

句读之不知 宾语前置标志

士大夫之族 指示代词,这,这些

古之圣人 结构助词,的

师道之不复,可知矣 用于主谓间,取消句子独立性,无义

吾从而师之 人称代词,他

巫医乐师百工之人 指示代词,这些

4.特殊句式

句式 例句 解析

判断句 师者,所以传道受业解惑也。 以“……者,……也”为标志的判断句。

固定句式 圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎? “其……乎”译为“大概……吗”。

巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤! “其……”译为“不是……吗”。

宾语前置句 句读之不知,惑之不解。 正常语序为“不知句读,不解惑”。

二、文化常识

1.说

“说”是古代散文的一种文体,属议论文范畴,可以先叙后议,也可夹叙夹议。一般是陈述自己对某种事物的见解。如《爱莲说》《捕蛇者说》《马说》等等,都属“说”一类文体。

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。

返 回

2.唐宋古文运动

唐宋古文运动是指唐代中期以及宋朝以提倡古文、反对骈文为特点的文体改革运动。因涉及文学的思想内容,所以兼有思想运动和社会运动的性质。“古文”这一概念由韩愈最先提出。他把六朝以来讲求声律及辞藻、排偶的骈文视为俗下文字,认为自己的散文继承了两汉文章的传统,所以称“古文”。韩愈提倡古文,目的在于恢复古代的儒学道统,将改革文风与复兴儒学变为相辅相成的运动。在提倡古文时,进一步强调要以文明道。除唐代的韩愈、柳宗元外,宋代的欧阳修、王安石、曾巩、苏洵、苏轼、苏辙等人也是其中的代表。

贰

XUE XI REN WU ER ZHENG HE YU TAN JIU

学习任务二 整合与探究

一、梳理与建构

1.古今异义是学习文言文最常遇到的现象,在《劝学》《师说》中存在着大量的古今异义现象。请对下列古今异义词作一梳理、分类,并说明如何分类学习。

金 河 博学 用心 学者 小学 劝 众人

答案 分为两类:一类是单音节的,有“金、河、劝”;一类是双音节的,有“博学、用心、学者、小学、众人”。对于前者,千万不要以今律古,要结合语境确定其义,并在学习中不断积累掌握。对于后者,要注意两点:一是古代汉语以单音节为主,一字一词,很少有双音节的;二是碰到与今天形似的词语,不可等同于今天的双音节词,须拆成两个词理解、翻译。

2.“而”和“于”是文言文中的高频虚词,在这两文中出现次数也较多。请把它们按用法(即它们的词性和在句中的作用)归类,并解释其义。

(1)而

①而青于蓝 ②博学而日参省乎己 ③终日而思 ④而见者远 ⑤锲而不舍 ⑥六跪而二螯 ⑦而神明自得 ⑧人非生而知之者 ⑨吾从而师之 ⑩从师而问焉 小学而大遗 群聚而笑

答案 ①④ 表转折,意为“然而”;

⑥表并列,意为“和、且”;

③ 表修饰,可译为连接状语与中心语的助词“地”;

⑦⑧⑨⑩表承接,可译为“就”“才”,也可不译;

②⑤表递进,意为“而且”。

(2)于

①取之于蓝 ②而青于蓝 ③于其身也 ④不必贤于弟子 ⑤善假于物也 ⑥不拘于时 ⑦学于余 ⑧其皆出于此乎

答案 ③⑤⑦表对象,意为“对,对于(向)”;

①⑧表与动作有关的范围,意为“从……”;

②④表比较,意为“比”;

⑥表被动,意为“被”。

二、思辨与探究

3.同为劝学,荀子劝学,鼓励人们成为“君子”;韩愈劝学,鼓励人们成为“圣人”。“君子”与“圣人”分别具有怎样的善学特征?

答案 “君子”的善学特征:①热爱学习,善于学习。(“学不可以已”“善假于物也”)

②智慧明达,行为无过。(“知明而行无过”)

③善于反思。(“日参省乎己”)

④具备圣心(“圣心备焉”),作者劝学的目的——成为真正的君子。

“圣人”的善学特征:①善于向老师、众人学习,不耻师。

②善于学道。

4.同为说理,但两文的语言风格大为不同,它们有怎样的不同?为什么会有如此不同?

答案 (1)《劝学》语言深厚严谨,善用比喻,句式整齐,客观冷静;《师说》态度鲜明,善用对比,文气跌宕,感情充沛。

(2)两文风格不同,固然在于作者的气质不同,更取决于说理目的的不同:荀子“劝学”是针对一般人而言,语气尽可能平实,说理尽可能透彻,让人信服;韩愈是谈从师的道理的,更是要批判当时的社会风气,所以感情充沛,文笔激昂。

5.反复朗读汉代戴德《大戴礼记》有关“劝学”的节选内容,对比《荀子·劝学》中的对应内容,将你喜欢的版本推荐给学弟或学妹,并告诉他们你的推荐理由。

荀子· 劝学

君子曰:学不可以已。青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳, 以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。故不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也;不闻先王之遗言,不知学问之大也。干越夷貉之子,生而同声,长而异俗,教使之然也。

大戴礼记· 劝学

君子曰:学不可以已矣。青取之于蓝,而青于蓝;水则为冰,而寒于水;木直而中绳, 而为轮,其曲中规,枯暴不复挺者, 使之然也。是故不升高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也;不闻先王之遗道,不知学问之大也。干越戎貉之子,生而同声,长而异俗者,教使之然也。是故木从绳则直,金就砺则利,君子博学如日参己焉,故知明则行无过。

答案 (示例)《荀子·劝学》眉目更清楚,语言更流畅,节奏感更强。(要求能有理有据地阐述自己的见解)

6.阅读下面两则材料,回答问题。

(一)答窦秀才书[注]

韩 愈

愈白:愈少驽怯,于他艺能,自度无可努力;又不通时事,而与世多龃龉;念终无以树立,遂发愤笃专于文学。学不得其术,凡所辛苦而仅有之者,皆符于空言而不适于实用,又重以自废;是故学成而道益穷,年老而智愈困。今又以罪黜于朝廷,远宰蛮县,愁忧无聊,瘴疠侵加,喘喘焉无以冀朝夕。

足下年少才俊,辞雅而气锐,当朝廷求贤如不及之时,当道者又皆良有司,操数寸之管,书盈尺之纸,高可以钓爵位,循次而进,亦不失万一于甲科;今乃乘不测之舟,入无人之地,以相从问文章为事。身勤而事左,辞重而请约,非计之得也。虽使古之君子,积道藏德,遁其光而不曜,胶其口而不传者,遇足下之请恳恳,犹将倒廪倾囷,罗列而进也;若愈之愚不肖,又安敢有爱于左右哉!

顾足下之能,足以自奋;愈之所有,如前所陈。是以临事愧耻而不敢答也。钱财不足以贿左右之匮急,文章不足以发足下之事业,稇载而往,垂橐而归,足下亮之而已。愈白。(选自《韩昌黎文集校注》)

(二)

孔子学鼓琴师襄子,十日不进。师襄子曰:“可以益矣。”孔子曰:“丘已习其曲矣,未得其数也。”有间,曰:“已习其数,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其志也。”有间,曰:“已习其志,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其为人也。”有间,有所穆然深思焉,有所怡然高望而远志焉。曰:“丘得其为人,黯然而黑,几然而长,眼如望羊,如王四国,非文王其谁能为此也!”师襄子辟席再拜,曰:“师盖云《文王操》也。”(选自《史记·孔子世家》)

【注】 本文写于贞元二十年(804),韩愈因上《御史台上论天旱人饥状》,由监察御史贬为阳山令。窦存亮“相从以问文章之事”,愈作书答之。

陶渊明说:“奇文共欣赏,疑义相与析。”你是否同意下面对文中画线句的理解?如不能理解,可与同学讨论。

(1)身勤而事左,辞重而请约,非计之得也。

理解:这是韩愈的推托之语,意思是:你自身勤奋而事与愿违,言辞恳切但能从“我”这边获得的又极少,实在是谋划不当。表现了韩愈观望的心态,想看清窦存亮究竟是为“名”,还是为求“道”。

我认为:________________________________________________________________

________________________________________________________

(提示)这封书信究竟是推托观望之意,还是被真情打动后的肺腑之言,确实存在争议。能依据文本,有理有据地发表自己的见解即可。

(2)丘得其为人,黯然而黑,几然而长,眼如望羊,如王四国,非文王其谁能为此也!

理解:孔子在一番折腾后,认识到创作曲子的人,应该有这样的气概:皮肤深黑,体形颀长,眼光明亮远大,像个统治四方诸侯的王者。曲子是耳朵能听到的,周文王的模样则是想象出来的,表明孔子是一个想象力丰富的人。

我认为:________________________________________________________

理解文字未能指出孔子在深入学习后达到的认识高度和深度。

参考译文

【参考译文】

(一)

韩愈说:我年轻时懦弱无能,对于其他技艺才能,自己料想也没有可以发展的地方;又不识时务,和社会多有抵触;考虑到最终也没有可以施展才华的领域,于是就发愤专攻文章学问。学“文学”又没有探得门路,所有自己辛苦写作而仅存的文章,都只适合于空谈而不实用,又重新被自己丢弃。因此,(虽然)学有所成,仕途(却)越来越困窘,年纪渐大而智力也更加枯竭。如今又因罪被朝廷贬谪,到边远蛮荒的地方去做县令,(心情)忧虑愁苦,没有精神寄托,(加上这里)瘴气损害身体,内心惴惴不安,难以求得一天(的安宁)。

你年轻有为且才华出众,言辞雅致且志气高昂,如今正当朝廷求贤若渴时,当权者又都是好的官员,(你)拿起数寸长的毛笔,在狭窄的纸上撰写(广博的)文章,往高处说可以获得爵位,(往低处讲)逐级参加科举考试,也能十拿九稳地考中甲科。如今却乘着前途未卜的船,来到这荒无人烟的地方,跟从我询问文章的事。你自身勤奋但事与愿违,虽然言辞恳切,但可以(向我)请教的东西又极少,实在是谋划不当。(然而,)即使是那些道德修养深厚,隐藏其光芒不炫耀于世,封住嘴不传授道德、学问的古代君子,遇到你这样恳切的请求,尚且会倾其所能,一一指教,像我这样愚昧不贤明的人,又怎敢吝啬自己的学问而不(倾囊)相告呢?

我看你的才能,(已经)足以自己奋起;我所有的东西,就像前面所说(一样少)。因此事到临头,我又惭愧羞耻不敢回答你(的问询)了。我的钱财不足以解决你生活上的匮乏和急需,文章更不足以令你事业发迹兴旺,(我担心)你会期待满满而来,两手空空而归,(只能)请你谅解我罢了。韩愈说。

返 回

(二)

孔子向师襄子学习弹琴,学了十天仍然没有进一步学习新曲子。师襄子对他说:“可以增加新的曲子了。”孔子说:“我已经熟悉乐曲的形式,但还没有掌握弹奏的技法。”过了一段时间,师襄子说:“你已经学会弹奏的技法了,可以增加新的曲子了。”孔子说:“我还没有领会乐曲的意境。”过了一段时间,师襄子说:“你已经领会了曲子的意境,可以增加新曲子了。”孔子说:“我还不了解创作这首曲子的人。”又过了一段时间,孔子时而神情庄重肃穆,若有所思,时而悠闲高望,志趣和情意十分深远。孔子说:“我知道他是谁了,那个人皮肤深黑,体形修长,目光明亮远大,像个统治四方诸侯的王者,若不是周文王,还有谁能创作出这样的乐曲呢!”师襄子听到后,连忙起身拜了两拜,回答道:“我的老师说这首曲子名叫《文王操》。”

第六单元 思辨性阅读与表达

第10课

劝学 师说

素养目标

1.语言目标:梳理、积累两文中重要文言基础知识;重点掌

握文中的古今异义词和虚词“而”“于”的用

法;背诵两文。

2.思维目标:把握两文的思想观点,辨析两文中如“君子”

等重要概念,认识自主学习与必从师学习的意

义价值。

3.审美目标:赏析两文不同的说理方式与语言风格。

任务情境

英国哲学家培根说过:“人的天性犹如野生的花草,求知学习好比修剪移栽。”他用形象化的比喻告诉我们求知学习对于一个人的重要意义。现在,让我们一起走近我国古代两位先贤——荀子和韩愈,看看他们认为的学习的意义和途径是什么,二人又是如何表达各自的观点的。

内容索引

XUE XI REN WU YI YUE DU YU JIAN SHANG

学习任务一 阅读与鉴赏

贰

壹

XUE XI REN WU ER ZHENG HE YU TAN JIU

学习任务二 整合与探究

壹

XUE XI REN WU YI YUE DU YU JIAN SHANG

学习任务一 阅读与鉴赏

师 说

劝 学

任务活动一 语言积累与探究

(一)诵读全文,读懂文意

1.边诵读边完成文中加颜色字词的解释。

(第1段)君子( )曰:学不可以已( )。

(第2段)青,取之于( )蓝,而青于( )蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中( )绳( ), ( )以为轮,其曲( )中规。虽( )有( )槁暴( ),不复挺( )者, 使之然( )也。故木受绳则直,金( )就( )砺( )则利,君子博学( )而日参( )省( )乎( )己,则知( )明而行无过矣。

劝 学

有学问、有修养的人

停止

从

比

合乎

木匠用的墨线

同“煣”,用火烤木材使之弯曲

弯曲的弧度

即使

同“又”

晒干

直

这样

指金属制的刀斧等

接近,靠近

磨刀石

广泛地学习

检验

省察

相当于“于”

同“智”,见识

(第3段)吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂( )而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾( )也,而闻者彰( )。假( )舆马者,非利足( )也,而致( )千里;假舟楫者,非能水( )也,而绝( )江河。君子生(

)非异也,善假于物( )也。

踮起脚后跟

疾速宏大

清楚

借助,利用

善于奔走

到达

用作动词,游水

横渡

同“性”,资质、

禀赋

外物,指各种客观条件

(第4段)积土成山,风雨兴焉( );积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明( )自得( ),圣心备焉。故不积跬( )步( ),无以( )至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾( ),功在不舍( )。锲( )而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂( )。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉( ),用心( )一也。蟹六跪( )而二螯( ),非蛇鳝之穴无可寄托( )者,用心躁( )也。

兼词,相当于“于此”

非凡的智慧

获得

跨出一脚

跨两脚

没有用来……的

一天的行程

舍弃

刻

雕刻

地下的泉水

因为心思

腿

蟹钳

藏身

浮躁,不专心

2.重点诵读,读准重音。

(1)下列句子朗读时重音应放在哪个词上?为什么?

①青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

答案 第二个“青”字和“寒”字,强调程度加深。

②假舆马者,非利足也,而致千里。·

答案 “致”,转折句,强调结果。

③积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

答案 “积”字,反复出现,强调“积”的重要性。

④蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

答案 “一”字,突出原因。

(2)下列每组句子应重读哪个句子?为什么?

①故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

答案 前轻后重,前面是比喻,后面是观点句。

②吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

答案 前重后轻,前面为观点,后面为比喻。

③锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

答案 前轻后重,前面为反例,后面是“劝学”的正面例子。

(二)重点探究

3.下面是《劝学》中容易读错、写错和理解错的字,这些字有什么共同特点?尝试用分类的方法记住它们的读音、字形和字义。

砺 跂 彰 楫 跬 驽 螯 鳝

答案 特点:都是形声字。

分类:①左形右声: 、砺、跂、楫、跬、鳝。

②右形左声:彰。

③下形上声:驽、螯。

解析 根据形旁记字义,根据声旁记字音。

4.下面引文出自清代王先谦的《〈荀子〉集解》,你从文中得到几种“参”字的解释?你更认同哪种解释?阐述自己的理由。

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。参,三也。曾子曰:“吾日三省吾身。”俞樾曰:“省乎”二字,后人所加也。《荀子》原文盖作“君子博学而日参己”。参者,验也。《史记·礼书》曰:“参是岂无坚革利兵哉?”《索隐》曰:“参者,验也。”君子博学而日参验之于己,故知明而行无过也。

答案 “参”字有两种解释:其一为“验”;其二为“三”,即多次。两者皆有道理,理由能自圆其说即可。具体略。

5.下面是一位同学对《劝学》中“吾尝终日而思矣……善假于物也”一段的翻译,请指出译文存在的问题,并给这位同学提几点正确翻译的建议。

我曾经一天到晚地胡思乱想钻牛角尖,比不上一会儿工夫学到的;我曾经站在岔路口眺望,不如登到高处见得广。登到高处招手,手臂不是更加长,可是远处的人却能看得见;顺着风喊叫,声音并没有更加大,可是听的人却能听得更加清楚。借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外;借助舟船的人,并不是善于喝水,却绝对可以渡过江河。君子的人生跟一般人没什么不同,只是善于假设有外物的帮助罢了。

(1)问题:_________________________________________________________________

______________________________________________________________

(2)建议:_________________________________________________________________

__________________

存在曲解字义现象,如“跂”“彰”“水”“绝”“假”;不明通假,如“生”;不够雅致,如“我曾经一天到晚地胡思乱想钻牛角尖”等。

根据“汉字六书”、词性判断字义,借助上下文语意推敲,力求字字落实、符合文风特点等。

6.“而致千里”的“致”与“无以至千里”的“至”在意思上有什么区别?

答案 两字似乎都可以理解为“到达”,但在“到达”的方式上有区别。“致”是借助外物使它到达。“至”是靠自身积累而到达,无需“假物”。

任务活动二 研读与思辨

(一)把握观点及说理方法

1.本文是一篇议论文。议论文的思路一般为:是什么(提出观点),为什么(分析原因),怎么办(解决问题)。通读全文,概括本文思路及其内容要点。

答案 第1段:提出劝学主张论点——学习不可以停止。

第2、3段:从为什么要“学”的角度展开论述——学习可以使人智慧明达,行无过失,成为“君子”。

第4段:从怎么“学”角度,分析学习的态度和方法——学习重在积累,贵在坚持,成在专心。·

2.研读第2段,找出三层比喻的本义和比喻义。

答案 第一层:青、冰比喻。本义:事物经过变化,可以提高。比喻义:人性经过学习是可以提高的。

第二层:木直为轮。本义:事物经过改造,可以改变。比喻义:人性经过学习是可以改变的。

第三层:木、金比喻。本义:事物经过检验,可以完善。比喻义:君子经过学习,可以智慧明达,行无过失。

3.研读第3段,思考它论证了什么问题,又是如何论证的。

答案 第3段论证的是学习对于君子成长所起的作用,采用了对比论证和比喻论证的方法,分三层展开论述:①阐述学习的重要作用,有时学习比思考更重要;

②用四个比喻,从见、闻、行路、渡河等方面阐明了在实际生活中由于利用和借助外界条件而起到的重要作用,从而说明人借助学习,能弥补自己的不足,取得更显著的成效;

③得出“君子善假于物”的结论。

4.细读第4段,完成下面的表格。

形象化的表述 说理的方法 阐明的道理

积土成山,风雨兴焉

积水成渊,蛟龙生焉

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

蚓无爪牙之利……用心一也

蟹六跪而二螯……用心躁也

比喻论证(正面)

比喻论证(反面)

比喻、对比论证

比喻、对比论证

学习重在积累

学习贵在坚持

学习成在专心

(二)探究说理方法

5.“譬称以喻之,分别以明之”是荀子主张的“谈说之本”。本文鲜明地体现了这一说理特色——善用比喻。试从喻体的选用、喻体的种类、喻体与论点的位置及关系、喻体与句式的结合等角度说明其特色。

答案 (1)喻体的选用:来自生活,非常鲜活,如“木头”“车轮”“登山”等。

(2)喻体的种类:①正反设喻,如“积土成山”“积水成渊”与“不积跬步”“不积小流”;

②博喻,为论证学习贵在坚持,先后用了“骐骥”“驽马”“朽木”“金石”四组比喻。

(3)喻体与论点的位置:论点在前,喻体在后,如“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也”;喻体在前,论点在后,如“木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣”。关系:以论带喻,如“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也”;以喻代议,如“青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水”。

(4)在句式上使用排偶句。有的使用排比句式,如“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉”;有的使用对偶句,如“骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍”。无论是排比句还是对偶句,都用短句,间以长句,形成整齐而又富于变化的句式,使文章显得结构有致,生气勃勃。

(三)质疑思辨

6.孔子说:“学而不思则罔,思而不学则殆。”而荀子却说:“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。”两人的说法谁对谁错?请谈谈你的看法。

答案 (示例)两位儒学大师的观点看似矛盾,其实并不相悖。“学而不思则罔,思而不学则殆”强调的是学习需要正确的态度和方法,学与思要结合起来;荀子并没有否定思考,他反对的是只坐在房间里苦思冥想而不去学习的做法。“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”,荀子以亲身体验,通过“终日而思”与“须臾之所学”的对比,论述了空想不如“善假于物”的学习方法。君子的才德之所以能超过一般人,是因为他们善于利用外物好好学习。推论可知,人如果善于利用外物好好学习,就可以成为有才德的君子。荀子把“所学”和“善假于物”联系起来,这就意味着学习的目的是认识客观事物的规律,并利用这些规律去改造客观世界。

1.走近作者

(1)作者简介

荀子(约前325—前238),名况,字卿,战国末期赵国人。先秦儒家学派的代表人物之一。曾游学于齐,当过楚国兰陵令。后失官居家著书,死后葬于兰陵。今存《荀子》二十卷,为荀子及其门人所著。荀子的散文说理透彻,语言质朴,多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。荀子主张“人性本恶”,他认为,人的本性是好利恶害,如果任人顺性发展,人与人之间就会互相争夺,使社会陷入混乱;必须由圣人制定礼义,进行教化,才能使人转而为善,使社会正常安定。

学习资源

附:资源与积累

(2)作者延读

寂寞荀子(节选)

王善鹏

荀子很寂寞,也很无奈,从他那荒凉的陵墓可以看得出来。

在我名不见经传的故乡,竟沉睡着一位影响了一代又一代炎黄子孙的圣贤,这使我不由得感到自豪,随即又不安起来。

我开始埋怨家乡的父老,我们这片贫瘠的土地上,有如此显赫的人物,我们既没有尽地主之谊,更没有表现出鲁南人的热情豪放。而是无情地把这位客人抛到荒山野外。

荀子墓位于兰陵镇东南两公里处,墓地东邻横山山脉,这就注定了荀子墓的地理位置在山麓洼地。荀子墓西邻城南王庄,所谓城,已经不是先生在时那个曾经辉煌的兰陵城了,如今的兰陵,属于山东省苍山县的一个镇,除了李白在《客中行》里赞誉过的那个美酒厂还艰难地支撑着兰陵的门面,已经看不出当年兰陵城任何的蛛丝马迹了。

荀子墓长满了野草,周围有几棵瘦弱的洋槐,既没有楼阁庙宇,又没有苍松翠柏。逢年过节或许没有人烧香祭奠,至今给人的感觉仍是凄凉。

荀子远离喧嚣,被世间的尘埃湮没。

……

相对于李白来说,荀子是个地道的兰陵人,他曾两度就任兰陵令,在位十八年,走遍了兰陵的山山水水,政绩卓著,内治外联,实惠于民,政平而民安。

宋朝徽宗皇帝非常敬重荀子,曾下令建造荀子庙,荀子庙年久失修,早已倾圮。明朝诗人李晔专程来兰陵拜谒荀子墓,见荀子墓孤寂荒凉,感慨万千,曾赋词一首:“古冢萧萧鞠狐兔,路人指点荀卿墓。当时文采凌星虹,此日荒凉卧烟雾。 卧烟雾,秋黄昏,苍苍荆棘如云屯。野花发尽无人到,惟有蛛丝罗墓门。”道光二十一年(1841)清政府曾补建荀子墓碑一座,光绪三十年(1904)又立“楚兰陵令荀卿之墓”碑。1977年被公布为第一批省级重点保护文物,苍山县革委会另立保护标志碑一座。

我想起了荀子的另一篇文章,“人有三不祥:幼而不肯事长,贱而不肯事贵,不肖而不肯事贤,是人之三不祥也。人有三必穷:为上则不能爱下,为下则好非其上,是人之一必穷也;乡则不若,偝则谩之,是人之二必穷也;知行浅薄,曲直有以相县矣,然而仁人不能推,知士不能明,是人之三必穷也。……”

我定眼看看兰陵人,再次瞻仰荀子墓,竟无言以对。(有删改)

【点评】 荀子是寂寞的。所谓“高处不胜寒”,荀子的“高”在于其思想,在于其才学。荀子在“同行”中,比不得孔子、孟子;在“同乡”中,比不得一个后生王思玷;在长眠地里,却叫一个外乡人李白抢了风头。但寂寞也不无好处。他没有崇拜者,于是也就没有被狂热的崇拜者变为商品,他只是在一个远离喧嚣的地方很安静地思考着,不必担心哪一天被人们从坟墓里拖出来与孔方兄“喜结连理”。

2.背景展示

荀子五十岁游齐,曾三为稷下学宫祭酒。祭酒是学宫的最高长官。稷下学宫是齐国专设的求学讲学的机构,老师来自全国各地,学生来自四面八方,要求学生受业求学是祭酒考虑的重要问题。为此,荀子写下了著名的传世之作——《劝学》。

3.名家点评

(1)文章在语言运用上,长短句并用,对偶排比句间行,匀称而又错落有致,读来朗朗上口,富于音乐节奏美。

——现代文艺理论家徐中玉、金启华《中国古代文学作品选》

(2)《劝学》中的比喻灵巧多样,运用自如。……文中用喻虽多,却无板滞生硬的感觉,相反,随着用比的连续转换和充分展开,形成整齐而又富于变化的句式,使文章显得错落有致,生气勃勃。——张耀辉、付德岷《中外散文名篇鉴赏辞典》

1.古今异义词

积累卡片

词语 例句 解析(古今义)

劝 劝学 古义:劝勉,鼓励。

今义:拿道理说服人,使人听从。

金 金就砺则利 古义:金属制的刀斧等。

今义:黄金。

博学 君子博学而日参省乎己 古义:广泛地学习。

今义:学问广博精深。

爪牙 蚓无爪牙之利 古义:爪子和牙齿。

今义:坏人的党羽。

用心 用心一也 古义:两个词,因为心思。

今义:集中注意力,多用心力;怀着的某种念头。

2.多义实词

词语 例句 释义项(或用法)

绝 假舟楫者,非能水也,而绝江河 动词,横渡

忽然抚尺一下,群响毕绝 动词,停止

率妻子邑人来此绝境 形容词,与世隔绝的

以为妙绝 副词,极

佛印绝类弥勒 副词,非常

假 君子生非异也,善假于物也 动词,借助,利用

以是人多以书假余 动词,借,借给

乃悟前狼假寐,盖以诱敌 动词,假装

3.特殊句式

返 回

句式 例句 解析

状语后置句 青,取之于蓝,而青于蓝。 正常语序为“于蓝取”“于蓝青”。

判断句 虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。 “……者,……也”表判断。

定语后置句 蚓无爪牙之利,筋骨之强。 以“之”为标志,正常语序为“利之爪牙”“强之筋骨”。

任务活动一 语言积累与探究

(一)诵读全文,读懂文意

1.边诵读边完成文中加颜色字词的解释。

(第1段)古之学者( )必有师。师者,所以( )传道受(

)业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其( )为惑(

)也,终不解矣。生乎吾前,其闻( )道也固( )先乎吾,吾从而师( )之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师(

)道也,夫庸( )知其年之先后生于吾乎?是故无( )贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

师 说

求学的人

用来……的

同“授”,

传授

那些

疑惑的

问题

知道,懂得

本来

以……为师

用作动词,

学习

岂

无论

(第2段)嗟乎!师道( )之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出( )人也远矣,犹且( )从师而问焉( );今之众人( ),其下圣人也亦远矣,而耻( )学于师。是故圣益( )圣,愚益愚。圣人之所以( )为圣,愚人之所以为愚,其( )皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于( )其身( )也,则( )耻师焉,惑( )矣。彼童子之师,授之书而习其句读( )者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或( )师焉,或不( )焉,小学(

)而大遗( ),吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族( ),曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿( ),今其智乃( )反不能及,其可怪也欤!

尊师学习的风尚

超出

尚且,还

之,代指老师

一般人

以……为耻

更加,越发

……的原因

大概

对于

自己

却

糊涂

古时指文辞休止和停顿处

代词,有的

同“否”

小的方

面学习

放弃,舍弃

类

不屑与之同列

竟

(第3段)圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒( ),其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必( )不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻( ),如是而已。

(第4段)李氏子蟠,年十七,好古文( ),六艺( )经传( )皆通( )习之,不拘于( )时,学于余。余嘉( )其能行古道,作《师说》以贻( )之。

同类的人

不一定

专门学习或研究

指先秦两汉时期的散文,与骈文相对

指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书

古代解释经书的著作

全面

被

赞许

赠送

2.诵读全文,读出语气。

第1段:

(1)把“人非生而知之者,孰能无惑?”中的“孰”字改为“岂”字,如何?

答案 不好。“岂”字只是简单的反问,不如“孰”字,有照应下文“古之圣人”的作用,强调无人例外。

(2)用“/”画出下面句中的停顿。

夫 庸知 其年之先后 生于吾乎?

/

/

/

第2段:

(1)“呜呼”与“嗟乎”能否交换位置?·

答案 这两个叹词有时区分并不严格,但在本段中则有明显区别,不能交换位置。“嗟乎”表慨叹,“呜呼”表悲叹。读时应注意这两种语气。

(2)下面句中加颜色的虚词,如果删去,语气会有怎样的变化?

师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!

答案 删去之后,慨叹之意不足。

(3)品读下面三个句子在语气上的区别。

①其皆出于此乎?②吾未见其明也。③其可怪也欤!

答案 第①句以推测语气表肯定,颇有风韵;

第②句语意虽肯定,但加了“也”,语气和缓,令人深思;

第③句是极重的感叹语气,“其可怪也”极言上面现象的反常,再加“欤”更有发人深思之意。三个句子层层递进,语气一个比一个强烈。

第3段:

该段朗读时较前面两段语气有何变化?为什么?

答案 前面两段语气富有变化,该段语气较为单一,即只有肯定、明确的语气。该段几乎运用一个语气词,且谈的是圣人从师之事,语意明确,语气果断。

(二)重点探究

3.文中出现的“所以”与今天的“所以”是否相同?如何理解?

答案 文中的“所以”不同于今天的“所以”。文中的“所以”是个固定虚词,一般情况下有两个义项:一是“用来……的”,表凭借、工具、方法;二是表原因,可译为“……的原因”。而今天的“所以”是个连词,表示因果关系。“所以”在文言文中出现的频率较高,理解时需格外留心。

4.下面是一位同学对文中语句的翻译,请找出其中的错误,并给这位同学提一个关于文言文翻译的针对性建议。

(1)句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

译文:不理解停顿断句,疑惑的不解,有的是老师的责任,有的却不是的,小的方面学习,大的方面却放弃了,我没有看见他们的明白。

答案 译文:不理解停顿断句,不能解决疑惑,有的知识向老师学习,有的知识不向老师学习,小的方面要学习,大的方面却放弃了,我没有看出那种人是明智的。

答案 译文:因此学生不一定不如老师,老师也不一定比弟子贤能,懂得道理有先有后,学问和技艺上各有各的专门学习或研究,如此罢了。

建议:多读原文和译文,想一想,每一个字的翻译都“落实”了吗?

(2)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

译文:因此学生不一定不要到老师那里去(学习),老师也不一定比弟子强,懂得道理有先有后,学问和技艺上有各自攻打的方向,像这样罢了。

任务活动二 研读与思辨

(一)词语(概念)辨析

1.请找出文中带“师”的句子,说说“师”字的意思及词性,并深入思考作者所讲的“师”的含义。

答案 “师”在本文中主要有名词与动词两种。作名词,有两个意思:一是老师,如“古之学者必有师”中的“师”;二是擅长某种特长的人,如“巫医乐师百工之人”中的“师”。作动词,有两个意思:一是名词活用为意动词,如“吾从而师之”中的“师”;二是用作动词,意为“学习”,如“吾师道也”中的“师”。

2.韩愈所讲的“师”是否就是一般意义上的“老师”?

答案 韩愈所讲的“师”不是一般意义上的“老师”。因为作者在课文第2段中明确提出“彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也”,显然,作者认为教小孩读书和断句的老师不是他所讲的“师”,他所讲的“师”应是“传道受业解惑”的。“道”即儒家思想,“业”就是承载这一思想的儒家经典著作,“惑”就是学习这些著作时碰到的疑难问题。韩愈所讲的“师”指的就是这样一个特定的群体。由此可以衍生出一个问题:谁能成为这样的“师”?从文中可知应是掌握“道”的人,“道之所存,师之所存也”。正因为如此,为师者便可以突破地位、年龄的界限。

(二)把握观点

3.本文论述了从师之道。第1段论述了哪几层意思?

答案 该段论述了三层意思:一是“师”之责,二是从师的必要性,三是从师的标准。(该答案仅供参考,因为对该段理解学界观点不一)

4.第2段主要是批判,作者将批判的矛头对准哪三种人?为什么要对准这三种人?

答案 第一种是“众人”,第二种是“家长”,第三种是“士大夫之族”。原因在于这三种人有一个共同的表现,即耻师。

5.第3段的论点是什么?以孔子为例,有什么好处?

答案 论点:圣人无常师。好处:以孔子为例,有言有行,十分典型,以一当十。试想,被誉为“万世师表”的孔子尚且从师学习、广泛学习,何况其他人呢?

(三)探究说理方法

6.第2段是全文的重点段,它在论证上有两大特点:使用对比,气盛言宜。说说该段用了几组对比,这样对比有何作用。抓住一些标志性语句,看看作者的情感有怎样的变化。

答案 (1)这一段用了三组正反对比的事实作论据。第一组,古之圣人与今之众人对比:古之圣人从师而问,今之众人耻学于师。第二组,对其子与对其身对比:爱其子,择师而教;于其身,耻学于师。第三组,百工之人与士大夫之族对比:百工之人不耻相师,士大夫之族群聚而笑之。

(2)在对比中得出结论:“师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!”从批判反面现象中阐明论点:古之学者必有师。

(3)在本段中作者的情感是渐次强烈起来的。首先在将“古之圣人”与“今之众人”的行为进行比较后,作者说“其皆出于此乎”,只是一种推测语气。而在对家长两种行为比较后,用“惑矣”有所感叹;又在对“童子之师”与作者所说的“师”作了区别后,再用“吾未见其明也”的肯定语气,情绪有所加强。在把士大夫之族与巫医乐师百工之人对比后,则用了“其可怪也欤”这样的反问语气,使得情绪更为激烈。这段体现了作者文势汹涌的风格特点,真是“韩文如潮”,一潮高过一潮,一潮急过一潮。

(四)质疑思辨

7.本文有哪些思想观点在今天仍有借鉴意义?哪些观点值得商榷?

答案 (1)《师说》中所体现的进步思想至少有三点:①突破了一般人对教师作用认识的局限,从“授之书而习其句读”的“受业”,拓展到“传道”“解惑”,明确提出“师者,所以传道受业解惑也”这个全新的概念。这在当时是一个了不起的创新,在今天仍有现实意义。

②针对“士大夫之族”的门第观念,明确提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的全新的从师观念。这种新观念,开拓了为师者的广阔领域。

③在“道之所存,师之所存”这一观点的指导下,从“闻道有先后,术业有专攻”的客观事实出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的崭新观点,说明师生关系是相对的,教与学是可以相长的。这种思想闪耀着朴素的辩证唯物论的光辉。

(2)在对待“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”的态度上,虽然肯定前者否定后者,但从“今其智乃反不能及”句意看,对前者存有偏见。

1.走近作者

(1)作者简介

韩愈(768—824),字退之,唐代诗人、文学家、哲学家、思想家。谥号文公,故世称韩文公,唐宋八大家(韩愈、柳宗元、苏轼、苏辙、苏洵、欧阳修、王安石、曾巩)之一。自谓郡望昌黎,世称韩昌黎。(“郡望”一词,是“郡”与“望”的合称。“郡”是行政区划,“望”是名门望族,“郡望”连用,即表示某一地域范围内的名门大族。而韩愈世居昌黎,故又称韩昌黎)晚年任吏部侍郎,又称韩吏部。与柳宗元同为“古文运动”倡导者,故与其并称为“韩柳”,且有“文章巨公”和“百代文宗”之名,提出了“文以载道”和“文道结合”的主张,反对六朝以来的骈偶之风。著有《韩昌黎集》四十卷,《外集》十卷等。有“文起八代之衰”的美称。

学习资源

附:资源与积累

(2)作者延读

读韩愈(节选)

梁 衡

韩愈为唐宋八大家之首,其文章写得好是真的。所以,我读韩愈其人是从读韩愈其文开始的,因为中学课本上就有他的《师说》《进学解》。课外阅读,各种选本上韩文也随处可见。他的许多警句,如“师者,所以传道受业解惑也”“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”等,跨越了一千多年,仍在指导我们的行为。

一个人为文不说空话,为官不说假话,为政务求实绩,这在封建时代难能可贵。应该说韩愈是言行一致的。他在政治上高举儒家旗帜,是个封建传统思想道德的维护者。传统这个东西有两面性,当它面对革命新潮时,表现出一副可憎的顽固面孔;而当它面对逆流邪说时,又表现出撼山易、撼传统难的威严。韩愈也是这样,他一方面反对宰相王叔文的改革;一方面又对当时最尖锐的两个社会问题,即藩镇割据和佛道泛滥,深恶痛绝,坚决抨击。他亲自参加平定叛乱。到晚年时还以衰朽之身一人一马到叛军营中去劝敌投诚,其英雄气概不亚于关云长单刀赴会。他出身小户,考进士三次落第,第四次才中进士,在考官时又三次碰壁,乌纱帽得来不易,按说他该惜官如命,但是他两次犯上直言,被贬后又继续尽其所能为民办事。这是中国知识分子的传统,以国为任,以民为本,不违心,不费时,不浪费生命。他又倡导古文运动,领导了一场文章革命,他要求“文以载道”“陈言务去”,开一代文章先河,砍掉了骈文这个重形式求华丽的节外之枝,而直承秦汉。所以苏东坡说他:“文起八代之衰,道济天下之溺。”他既立业又立言,全面实践了儒家道德。

当我手倚韩祠石栏,远眺滚滚韩江时,我就想,宪宗佞佛,满朝文武,就是韩愈敢出来说话,如果有人在韩愈之前上书直谏呢?如果在韩愈被贬时又有人出来为之抗争呢?历史会怎样写?还有在韩愈到来之前潮州买卖人口、教育荒废等四个问题早已存在,地方官吏走马灯似的换了一任又一任,其任职超过八个月的也大有人在,为什么没有谁去解决呢?如果有人在韩愈之前解决了这些问题,历史又将怎样改写?但是没有,什么都没有。长安大殿上的雕梁玉砌在如钩晓月下静静地等待,秦岭驿道上的风雪,南海丛林中的雾瘴在悄悄地徘徊,历史终于等来了一个衰朽的书生,他长须弓背双手托着一封奏折,一步一颤地走上大殿,然后又单人瘦马,形影相吊地走向海边天涯。

历朝历代有多少人希望不朽,或刻碑勒石,或建庙建祠,但哪一块碑哪一座庙能大过高山,永如江河呢?这是人民对办了好事的人永久的纪念。一个人是微不足道的,但是当他与百姓利益,与社会进步连在一起时就价值无穷,就为社会所承认。我遍读祠内凭吊之作,诗、词、文、联,上自唐宋下迄当今,刻于匾,勒于石,大约不下百十来件。一千三百多年了,各种人物在这里将韩公不知读了多少遍。我心中也渐渐泛起这样的四句诗:

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。八月为民兴四利,一片江山尽姓韩。(有删改)

【点评】 本文写了两方面内容:一是高度评价了韩愈在散文方面的贡献,“文起八代之衰”;二是赞扬了韩愈为官做的有意义有价值的事情。文如其人,人如其文,在韩愈身上得到了完美统一。

2.背景展示

魏晋以来,门第制度十分严格,分为高门和寒门,门第观念严重破坏了从师学习的风气。到唐代,魏晋以来形成的门第制度仍有沿袭,关于韩愈写此文的背景,从柳宗元《答韦中立论师道书》中的一段可见一斑。柳宗元说:“由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。”由此可见韩愈敢于反抗流俗,倡言师道,勇气可贵,有很强的现实意义。

3.名家点评

(1)前起后收,中排三节,皆以轻重相形。初以圣与愚相形,圣且从师,况愚乎?次以子与身相似,子且择师,况身乎?次以巫医、乐师、百工与士大夫相形,巫、乐、百工且从师,况士大夫乎?公之提诲后学,亦可谓深切著明矣。而文法则自然而成者也。

——南宋学者黄震《黄氏日抄》

(2)此文如常山蛇势,救首救尾,段段有力,学者宜熟读。——南宋文学家洪迈

(3)此篇有诗人讽喻法,读之自知师道不可废。——元代程端礼《昌黎文式》

(4)其行文错综变化,反复引证,似无段落可寻。一气读之,只觉意味无穷。

——清代学者林云铭

一、字词句知识

1.古今异义词

积累卡片

词语 例句 解析(古今义)

学者 古之学者必有师 古义:求学的人。

今义:在学术上有一定成就的人。

从而 吾从而师之 古义:两个词,跟随并且。

今义:连词,上文是原因、方法等,下文是结果、目的等;因此就。

众人 今之众人,其下圣人也亦远矣 古义:一般人。

今义:大家;许多人。

小学 小学而大遗,吾未见其明也 古义:小的方面学习。

今义:对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童、少年以全面的基础教育。

不必 师不必贤于弟子 古义:不一定。

今义:表示事理上或情理上不需要。

古文 年十七,好古文 古义:先秦两汉时期的散文,与骈文相对。

今义:五四以前的文言文的统称(一般不包括“骈文”)。

2.多义实词

词语 例句 释义项(或用法)

传 所以传道受业解惑也 动词,传授

师道之不传也久矣 动词,流传

六艺经传皆通习之 名词,古代解释经书的著作

道 吾师道也 名词,真理,这里指儒家之道

其闻道也固先乎吾 名词,道理

道相似也 名词,道德学问

师道之不传也久矣 名词,风尚

余嘉其能行古道 名词,风尚,指从师之道

惑 师者,所以传道受业解惑也 名词,疑难问题

于其身也,则耻师焉,惑矣 形容词,糊涂

3.重点虚词

词语 例句 释义项(或用法)

其 其闻道也固先乎吾 人称代词,他

授之书而习其句读者 代词,相当于“之”,指童子

古之圣人,其出人也远矣 人称代词,他们

夫庸知其年之先后生于吾乎 人称代词,他(他们)的

其皆出于此乎 语气副词,表猜测,大概

其可怪也欤 语气副词,表强调,真是

之 择师而教之 人称代词,指“子”

郯子之徒 指示代词,那些

句读之不知 宾语前置标志

士大夫之族 指示代词,这,这些

古之圣人 结构助词,的

师道之不复,可知矣 用于主谓间,取消句子独立性,无义

吾从而师之 人称代词,他

巫医乐师百工之人 指示代词,这些

4.特殊句式

句式 例句 解析

判断句 师者,所以传道受业解惑也。 以“……者,……也”为标志的判断句。

固定句式 圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎? “其……乎”译为“大概……吗”。

巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤! “其……”译为“不是……吗”。

宾语前置句 句读之不知,惑之不解。 正常语序为“不知句读,不解惑”。

二、文化常识

1.说

“说”是古代散文的一种文体,属议论文范畴,可以先叙后议,也可夹叙夹议。一般是陈述自己对某种事物的见解。如《爱莲说》《捕蛇者说》《马说》等等,都属“说”一类文体。

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。

返 回

2.唐宋古文运动

唐宋古文运动是指唐代中期以及宋朝以提倡古文、反对骈文为特点的文体改革运动。因涉及文学的思想内容,所以兼有思想运动和社会运动的性质。“古文”这一概念由韩愈最先提出。他把六朝以来讲求声律及辞藻、排偶的骈文视为俗下文字,认为自己的散文继承了两汉文章的传统,所以称“古文”。韩愈提倡古文,目的在于恢复古代的儒学道统,将改革文风与复兴儒学变为相辅相成的运动。在提倡古文时,进一步强调要以文明道。除唐代的韩愈、柳宗元外,宋代的欧阳修、王安石、曾巩、苏洵、苏轼、苏辙等人也是其中的代表。

贰

XUE XI REN WU ER ZHENG HE YU TAN JIU

学习任务二 整合与探究

一、梳理与建构

1.古今异义是学习文言文最常遇到的现象,在《劝学》《师说》中存在着大量的古今异义现象。请对下列古今异义词作一梳理、分类,并说明如何分类学习。

金 河 博学 用心 学者 小学 劝 众人

答案 分为两类:一类是单音节的,有“金、河、劝”;一类是双音节的,有“博学、用心、学者、小学、众人”。对于前者,千万不要以今律古,要结合语境确定其义,并在学习中不断积累掌握。对于后者,要注意两点:一是古代汉语以单音节为主,一字一词,很少有双音节的;二是碰到与今天形似的词语,不可等同于今天的双音节词,须拆成两个词理解、翻译。

2.“而”和“于”是文言文中的高频虚词,在这两文中出现次数也较多。请把它们按用法(即它们的词性和在句中的作用)归类,并解释其义。

(1)而

①而青于蓝 ②博学而日参省乎己 ③终日而思 ④而见者远 ⑤锲而不舍 ⑥六跪而二螯 ⑦而神明自得 ⑧人非生而知之者 ⑨吾从而师之 ⑩从师而问焉 小学而大遗 群聚而笑

答案 ①④ 表转折,意为“然而”;

⑥表并列,意为“和、且”;

③ 表修饰,可译为连接状语与中心语的助词“地”;

⑦⑧⑨⑩表承接,可译为“就”“才”,也可不译;

②⑤表递进,意为“而且”。

(2)于

①取之于蓝 ②而青于蓝 ③于其身也 ④不必贤于弟子 ⑤善假于物也 ⑥不拘于时 ⑦学于余 ⑧其皆出于此乎

答案 ③⑤⑦表对象,意为“对,对于(向)”;

①⑧表与动作有关的范围,意为“从……”;

②④表比较,意为“比”;

⑥表被动,意为“被”。

二、思辨与探究

3.同为劝学,荀子劝学,鼓励人们成为“君子”;韩愈劝学,鼓励人们成为“圣人”。“君子”与“圣人”分别具有怎样的善学特征?

答案 “君子”的善学特征:①热爱学习,善于学习。(“学不可以已”“善假于物也”)

②智慧明达,行为无过。(“知明而行无过”)

③善于反思。(“日参省乎己”)

④具备圣心(“圣心备焉”),作者劝学的目的——成为真正的君子。

“圣人”的善学特征:①善于向老师、众人学习,不耻师。

②善于学道。

4.同为说理,但两文的语言风格大为不同,它们有怎样的不同?为什么会有如此不同?

答案 (1)《劝学》语言深厚严谨,善用比喻,句式整齐,客观冷静;《师说》态度鲜明,善用对比,文气跌宕,感情充沛。

(2)两文风格不同,固然在于作者的气质不同,更取决于说理目的的不同:荀子“劝学”是针对一般人而言,语气尽可能平实,说理尽可能透彻,让人信服;韩愈是谈从师的道理的,更是要批判当时的社会风气,所以感情充沛,文笔激昂。

5.反复朗读汉代戴德《大戴礼记》有关“劝学”的节选内容,对比《荀子·劝学》中的对应内容,将你喜欢的版本推荐给学弟或学妹,并告诉他们你的推荐理由。

荀子· 劝学

君子曰:学不可以已。青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳, 以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。故不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也;不闻先王之遗言,不知学问之大也。干越夷貉之子,生而同声,长而异俗,教使之然也。

大戴礼记· 劝学

君子曰:学不可以已矣。青取之于蓝,而青于蓝;水则为冰,而寒于水;木直而中绳, 而为轮,其曲中规,枯暴不复挺者, 使之然也。是故不升高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也;不闻先王之遗道,不知学问之大也。干越戎貉之子,生而同声,长而异俗者,教使之然也。是故木从绳则直,金就砺则利,君子博学如日参己焉,故知明则行无过。

答案 (示例)《荀子·劝学》眉目更清楚,语言更流畅,节奏感更强。(要求能有理有据地阐述自己的见解)

6.阅读下面两则材料,回答问题。

(一)答窦秀才书[注]

韩 愈

愈白:愈少驽怯,于他艺能,自度无可努力;又不通时事,而与世多龃龉;念终无以树立,遂发愤笃专于文学。学不得其术,凡所辛苦而仅有之者,皆符于空言而不适于实用,又重以自废;是故学成而道益穷,年老而智愈困。今又以罪黜于朝廷,远宰蛮县,愁忧无聊,瘴疠侵加,喘喘焉无以冀朝夕。

足下年少才俊,辞雅而气锐,当朝廷求贤如不及之时,当道者又皆良有司,操数寸之管,书盈尺之纸,高可以钓爵位,循次而进,亦不失万一于甲科;今乃乘不测之舟,入无人之地,以相从问文章为事。身勤而事左,辞重而请约,非计之得也。虽使古之君子,积道藏德,遁其光而不曜,胶其口而不传者,遇足下之请恳恳,犹将倒廪倾囷,罗列而进也;若愈之愚不肖,又安敢有爱于左右哉!

顾足下之能,足以自奋;愈之所有,如前所陈。是以临事愧耻而不敢答也。钱财不足以贿左右之匮急,文章不足以发足下之事业,稇载而往,垂橐而归,足下亮之而已。愈白。(选自《韩昌黎文集校注》)

(二)

孔子学鼓琴师襄子,十日不进。师襄子曰:“可以益矣。”孔子曰:“丘已习其曲矣,未得其数也。”有间,曰:“已习其数,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其志也。”有间,曰:“已习其志,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其为人也。”有间,有所穆然深思焉,有所怡然高望而远志焉。曰:“丘得其为人,黯然而黑,几然而长,眼如望羊,如王四国,非文王其谁能为此也!”师襄子辟席再拜,曰:“师盖云《文王操》也。”(选自《史记·孔子世家》)

【注】 本文写于贞元二十年(804),韩愈因上《御史台上论天旱人饥状》,由监察御史贬为阳山令。窦存亮“相从以问文章之事”,愈作书答之。

陶渊明说:“奇文共欣赏,疑义相与析。”你是否同意下面对文中画线句的理解?如不能理解,可与同学讨论。

(1)身勤而事左,辞重而请约,非计之得也。

理解:这是韩愈的推托之语,意思是:你自身勤奋而事与愿违,言辞恳切但能从“我”这边获得的又极少,实在是谋划不当。表现了韩愈观望的心态,想看清窦存亮究竟是为“名”,还是为求“道”。

我认为:________________________________________________________________

________________________________________________________

(提示)这封书信究竟是推托观望之意,还是被真情打动后的肺腑之言,确实存在争议。能依据文本,有理有据地发表自己的见解即可。

(2)丘得其为人,黯然而黑,几然而长,眼如望羊,如王四国,非文王其谁能为此也!

理解:孔子在一番折腾后,认识到创作曲子的人,应该有这样的气概:皮肤深黑,体形颀长,眼光明亮远大,像个统治四方诸侯的王者。曲子是耳朵能听到的,周文王的模样则是想象出来的,表明孔子是一个想象力丰富的人。

我认为:________________________________________________________

理解文字未能指出孔子在深入学习后达到的认识高度和深度。

参考译文

【参考译文】

(一)

韩愈说:我年轻时懦弱无能,对于其他技艺才能,自己料想也没有可以发展的地方;又不识时务,和社会多有抵触;考虑到最终也没有可以施展才华的领域,于是就发愤专攻文章学问。学“文学”又没有探得门路,所有自己辛苦写作而仅存的文章,都只适合于空谈而不实用,又重新被自己丢弃。因此,(虽然)学有所成,仕途(却)越来越困窘,年纪渐大而智力也更加枯竭。如今又因罪被朝廷贬谪,到边远蛮荒的地方去做县令,(心情)忧虑愁苦,没有精神寄托,(加上这里)瘴气损害身体,内心惴惴不安,难以求得一天(的安宁)。

你年轻有为且才华出众,言辞雅致且志气高昂,如今正当朝廷求贤若渴时,当权者又都是好的官员,(你)拿起数寸长的毛笔,在狭窄的纸上撰写(广博的)文章,往高处说可以获得爵位,(往低处讲)逐级参加科举考试,也能十拿九稳地考中甲科。如今却乘着前途未卜的船,来到这荒无人烟的地方,跟从我询问文章的事。你自身勤奋但事与愿违,虽然言辞恳切,但可以(向我)请教的东西又极少,实在是谋划不当。(然而,)即使是那些道德修养深厚,隐藏其光芒不炫耀于世,封住嘴不传授道德、学问的古代君子,遇到你这样恳切的请求,尚且会倾其所能,一一指教,像我这样愚昧不贤明的人,又怎敢吝啬自己的学问而不(倾囊)相告呢?

我看你的才能,(已经)足以自己奋起;我所有的东西,就像前面所说(一样少)。因此事到临头,我又惭愧羞耻不敢回答你(的问询)了。我的钱财不足以解决你生活上的匮乏和急需,文章更不足以令你事业发迹兴旺,(我担心)你会期待满满而来,两手空空而归,(只能)请你谅解我罢了。韩愈说。

返 回

(二)

孔子向师襄子学习弹琴,学了十天仍然没有进一步学习新曲子。师襄子对他说:“可以增加新的曲子了。”孔子说:“我已经熟悉乐曲的形式,但还没有掌握弹奏的技法。”过了一段时间,师襄子说:“你已经学会弹奏的技法了,可以增加新的曲子了。”孔子说:“我还没有领会乐曲的意境。”过了一段时间,师襄子说:“你已经领会了曲子的意境,可以增加新曲子了。”孔子说:“我还不了解创作这首曲子的人。”又过了一段时间,孔子时而神情庄重肃穆,若有所思,时而悠闲高望,志趣和情意十分深远。孔子说:“我知道他是谁了,那个人皮肤深黑,体形修长,目光明亮远大,像个统治四方诸侯的王者,若不是周文王,还有谁能创作出这样的乐曲呢!”师襄子听到后,连忙起身拜了两拜,回答道:“我的老师说这首曲子名叫《文王操》。”

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读