第7单元 第14课 故都的秋 荷塘月色课件(共59张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7单元 第14课 故都的秋 荷塘月色课件(共59张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-13 18:05:29 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

第14课

故都的秋 荷塘月色

第七单元 文学阅读与写作

素养目标

审美:1.赏析散文细腻、传神、富有表现力的语言和情景交融的特色。

2.从景与情的关系入手把握作者独特的人生体验。

任务情境

尊重自然、尊重生物是人类珍爱自己生命的需要。人只有摆正自己与自然的关系,才能做到二者和谐共生。现在,让我们一起走进郁达夫、朱自清两位散文大家所描绘的秋与夏,去聆听大自然的秋声,去欣赏荷塘月色的静美,去探寻作者细腻的心灵,去品味那隽永的文笔。

内容索引

XUE XI REN WU YI YUE DU YU JIAN SHANG

学习任务一 阅读与鉴赏

贰

壹

XUE XI REN WU ER TAN JIU YU ZHENG HE

学习任务二 探究与整合

壹

XUE XI REN WU YI YUE DU YU JIAN SHANG

学习任务一 阅读与鉴赏

荷塘月色

故都的秋

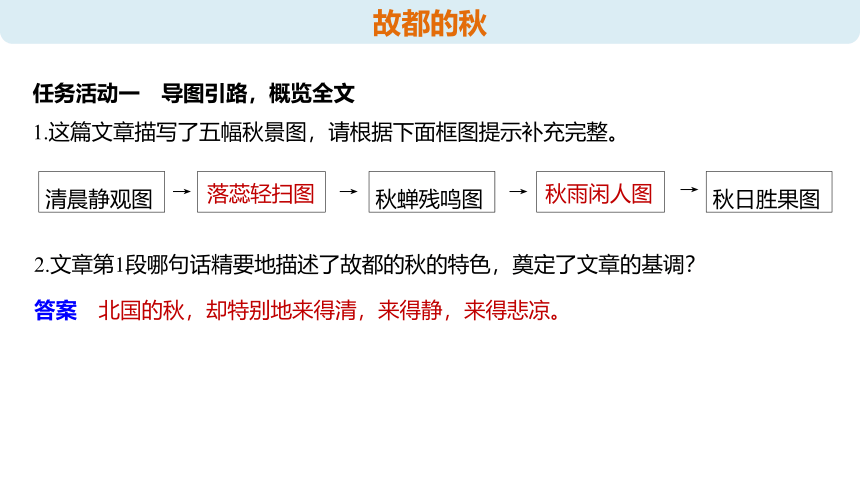

任务活动一 导图引路,概览全文

1.这篇文章描写了五幅秋景图,请根据下面框图提示补充完整。

故都的秋

落蕊轻扫图

秋雨闲人图

清晨静观图

秋蝉残鸣图

秋日胜果图

→

→

→

→

2.文章第1段哪句话精要地描述了故都的秋的特色,奠定了文章的基调?

答案 北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

任务活动二 深入品读,感悟赏析

(一)深入文本,把握情感

1.本文写了五幅秋景图,都统摄在“悲凉”的情绪中。试结合每幅秋景图品读“悲凉”的具体内涵。

答案 “清晨静观”图强调的是破败荒芜以及牵牛花的冷色调;

“落蕊轻扫”图强调生命来无踪去无痕的落寞;

“秋蝉残鸣”图强调来日无多的衰弱;

“秋雨闲人”图强调人生几度秋凉、流年已逝的感慨;

“秋日胜果”图看似是对“淡绿微黄”的零颗儿的赞美,但只要联系“等枣儿……沙尘的世界”语句就不难看出:这里的“秋的全盛时期”正面临着凋零的结局,所谓的“胜景”是终结前的狂欢,是短暂的,是以衰亡为背景的。

2.关于这篇文章的感情基调,有两种完全不同的理解:有人认为本文是颂秋的,但也有人认为它是悲秋的。你是如何理解的?

答案 本文是用深沉的忧思和落寞的悲凉来颂秋的。在开头、结尾都可以读到这样的句子:“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。”“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。”这样的句子虽然表达了作者的爱秋惜秋的情感,但亦抒发了他的悲秋之叹。

(二)品读语言,赏析手法

3.精美语句,咀嚼品味

(1)第2段中“秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的”一句,在语言运用上有何特色?

答案 这句话从反面形容南国的秋似秋又不是秋,言下之意,只有北国的秋才是盛开的名花,使人赏玩到十足;才是浓浓的美酒,使人陶然心醉。语言明白晓畅、简洁清丽。

(2)“比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”这句话有什么表达效果?试加以分析。

答案 这句话综合运用了比喻、对比、排比的修辞手法,生动形象,饶有趣味。四个比喻多从饮食文化入手,让人从饮食中的“味”去领悟秋之“味”,从形象的“味”去品味抽象的“味”。北国之秋就像“白干、馍馍、大蟹、骆驼”,形象地写出了味烈、味深、味浓、味久的特色;而南国之秋就像“黄酒、稀饭、鲈鱼、黄犬”,形象地写出了味润、味浅、味淡、味短的特色。如此丰富生动的意象令人读后回味悠长,明了于胸。

(3)本文语言表达颇具特色,试从用词、句式方面细细品味。

答案 文中没有文字雕饰的痕迹,但每个词语、句式,却又用得恰到好处。如名词,“芦花”“虫唱”“夜月”“钟声”等宏观的秋色、秋声以及“飞声”“日光”“蓝朵”等微观的秋色、秋声,搭配得匀称和谐,最能调动读者的情感。再如动词与形容词,看那北国的“秋”“来得清,来得静,来得悲凉”,而南国的“秋”正是“草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡”,这里的动词、形容词所代表的动态、特征使读者感到平易亲切、酣畅明快。在句式的选择上,作者多用短句,但长短相间;多用整句(尤其多用排比),但整散结合,形成了一种既典雅又洒脱的风格。如文章的后半部分从中外文人学士对“秋”的那种“深沉”“幽远”“严厉”“萧索”的感触,引导读者领略“中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底”。接着笔锋一转,来了一大段对“南国之秋”的速写,以映衬“北国的秋”的特色。这段“速写”中运用了多种句式,但仍以短句、整句为主,雅俗熔于一炉,特别能代表作者的语言风格。“一语天然万古新,豪华落尽见真淳。”“清水出芙蓉,闲笔出真情。”这些话用来概括《故都的秋》的语言特色,是最为贴切的。

4.表现手法,品读赏析

为使写景状物有声有色,有动有静,并融入深沉而细腻的感受、情思,使文章做到情景交融,作者从多种感觉上来感受故都的秋。请结合下面两段文字作具体赏析。

①在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。

②像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。

答案 ①这里写了视觉形象、听觉形象。景物写得非常细致,如“一丝一丝漏下来的日光”“像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵”;也写了观景、赏景的心态、动作,如“细数”“静对”透露出悠闲、惬意之情,表达了作者对故都的秋的热爱。

②这里写了视觉形象、触觉形象。花铺满地,写视觉形象;脚踏落蕊,是触觉感受。写触觉能给读者逼真的感受,这里寂静无人,斯人独徘徊,无人可与之交流,便只有与自然相交融,表达了作者既欣喜又寂寞的情感。

1.走近作者

(1)作者简介

郁达夫(1896—1945),原名郁文,字达夫,曾化名赵廉,浙江富阳人。现代小说家、散文家。1913年留学日本,曾广泛涉猎外国文学。1922年回国从事文学创作活动。1930年参加中国左翼作家联盟。抗日战争爆发后,他赴武汉投入抗日救亡运动,并到新加坡积极宣传抗日。后流亡到苏门答腊。1945年9月被日本宪兵杀害。1952年被追认为烈士。

代表作有《沉沦》《春风沉醉的晚上》《故都的秋》等。

学习资源

附:资源与积累

(2)对郁达夫的评价

①在中国文学史上,将永远铭刻着郁达夫的名字;在中国人民反法西斯战争的纪念碑上,也将永远铭刻着郁达夫烈士的名字。——胡愈之

②郁达夫,这个名字在《创造周报》上出现,不久以后,成为一切年轻人最熟悉的名字了。人人皆觉得郁达夫是个值得同情的人,是个朋友,因为人人皆可从他作品中发现自己的模样。——沈从文

③达夫是一个伟大的爱国者,爱国是他毕生的精神支柱。——夏衍

④爱同小学校里,有时静寂得如深山古刹似的。达夫孤单地守在那里。他有老僧似的忍耐力,他并不因此而感到孤寂。他自然不是一个具有领导能力的领袖,但他总爱尽他能尽的一份责任。即此负责精神,已使热情的青年们对他有一种崭新的看法了。

——王任叔

2.背景展示

从1921年到1933年4月,郁达夫用相当大的精力参加左翼文艺活动和进行创作。由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫1933年4月由上海迁居杭州,1936年2月离杭州赴福州,在杭州居住了三年。在这段时间里,他思想苦闷,过的是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。在游山玩水过程中,他写了许多游记,这是他在这段时期创作的主要收获,为我国现代游记的发展做出了贡献。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋”味,并写下了优美的散文——《故都的秋》。

3.文学知识

创造社

创造社是“五四”新文学运动中著名的新文学团体。成立于1921年7月,主要成员有郭沫若、郁达夫、张资平、成仿吾、田汉等,先后办有《创造》季刊、《创造周报》《创造日》《洪水》等十余种刊物,并编辑出版了《创造丛书》等。创造社初期主张“为艺术而艺术”,讲究文学的“全”和“美”。强调“直觉”“灵感”在文学创作中的作用,主张表现作家的“内心要求”。他们同时又注重文学表现时代的使命,对旧社会不惜加以猛烈的炮火。创作上的流派特色十分明显,他们的作品大都侧重表现自我,带有浓厚的抒彩,直抒胸臆和病态的心理描写往往成为他们表达内心矛盾和反抗现实情绪的主要形式。

1.字词知识

积累卡片

(1)读准字音

词语 注音

一椽 chuán

落蕊 ruǐ

廿四桥 niàn

潭柘寺 zhè

房檩 lǐn

譬如 pì

颓废 tuí

(2)解释词语

词语 释义

不远千里 不以千里为远,形容不顾路途遥远。

不能自已 不能抑制自己的感情。

混混沌沌 形容糊里糊涂、无知无识的样子。

平平仄仄 泛指由平仄构成的诗文的韵律。

疏疏落落 稀疏零落。

2.名言警句

描写秋天的名句

(1)春花秋月何时了,往事知多少?——李煜《虞美人》

(2)人烟寒橘柚,秋色老梧桐。——李白《秋登宣城谢朓北楼》

(3)自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。——刘禹锡《秋词》

(4)湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。——刘禹锡《望洞庭》

(5)银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。——杜牧《秋夕》

(6)落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。——王勃《滕王阁序》

返 回

任务活动一 诵读全文,读懂文意

1.“这几天心里颇不宁静”这句话在全文中有何作用?

荷塘月色

答案 直抒胸臆,奠定全文的感情基调;引领全篇,是文眼句。

2.本文在叙述、写景之中始终贯穿着一条情感线索,请结合全文直接抒情的句子,体会作者的情感变化。追寻作者的行踪与情感线索,完成下表,梳理文章的结构层次。

行踪 反映情感变化的抒情性句子 情感归结

家中乘凉 心里颇不宁静。忽然想起日日走过的荷塘。 思静

今晚却很好。便觉是个自由的人。这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了。

赏析荷、月 但我以为这恰是到了好处。 得静

但热闹是它们的,我什么也没有。忽然想起采莲的事情来了。这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。这令我到底惦着江南了。

走向荷塘

离开荷塘

求静

出静

忽忆采莲 ①那是一个热闹的季节,也是一个风流的季节 ②可惜我们现在早已无福消受了 得静→出静

这令我到底惦着江南了

回到家中 什么声息也没有,妻已睡熟好久了。 难静

又忆《西洲曲》

得静

任务活动二 体悟情感,赏析技巧

(一)深入文本,把握情感

1.文章第2、3段描写的环境有什么特点?此时作者是怎样的心情?

答案 (1)环境的特点是“幽静”。

(2)作者的心情恰好与环境吻合,从容、安闲、超脱,在没有人事纷扰的“另一世界”里自由自在,获得了暂时的宁静。

2.作者为什么说“热闹是它们的,我什么也没有”?

答案 那弥望的荷塘,那田田的叶子,那袅娜的花朵,那缕缕的清香,那凝碧的波痕,那脉脉的流水,那薄薄的青雾,那淡淡的云影,那柔和的月光以及那光与影和谐的旋律……都让作者的心得到了暂时的安宁。然而,这安宁只是暂时的,因为作者心灵深处的惆怅是难以排遣的,所以当耳边传来“树上的蝉声与水里的蛙声”时,他便发出了“热闹是它们的,我什么也没有”的感叹。

3.作者为什么继荷塘美景的描写之后,又专门安排了一段对江南采莲习俗的描绘?

答案 这部分是作者独具匠心的安排,它的结构意义不可忽视。我们把对清华园荷塘的描画和对江南采莲的联想并列起来,不难看出,前者是实,后者是虚,前者是现实,后者是梦幻,前者是信目极赏,后者是驰骋想象。作者有意识地把荷塘景与江南景比较,在对比过程中展示情感态度。二者在结构上彼此呼应,互为双璧,使文章表现更丰厚,行文更有起伏,更具层次性,使结构避免了平淡和单一。

4.作者所写的荷塘月色的宁静和谐与作者心情的“颇不宁静”是不是矛盾?

答案 二者并不矛盾。正是因为作者的“心里颇不宁静”,所以他才到月光下的荷塘边去寻求宁静,寻求超脱。月下荷塘里那弥望的荷叶、袅娜的荷花、缕缕的清香、凝碧的波痕,是那么清新自然,如诗如画;那薄薄的青雾、弯弯的杨柳、斑驳的树影、和谐的月色,是那么朦胧静谧,如烟如梦。这样的境界,正是作者所寻求的,他心中的哀愁不禁变得淡淡的,同时一种淡淡的喜悦之情也油然而生。可是这宁静与喜悦只是暂时的,蝉叫与蛙鸣已把它打得粉碎,剩下的是内心更为深重的苦恼和烦闷。作者的思绪就是经过从不静、求静、得静到出静的过程而抒发出来的。

(二)品读语言,赏析手法

5.阅读第4段,思考:

(1)这段文字写月光下的荷塘景物,其描写角度和层次有怎样的变化?

答案 由远及近,由高到低,由静到动,依次为荷叶、荷花、荷香、荷波、流水。

(2)这一段中有些句子很妙,找出来赏析一下。

答案 ①写荷叶的句子:“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。”

运用比喻手法写出荷叶的风姿,由“出水很高”联想到“亭亭的舞女的裙”,不仅描绘传神,而且写出其动态美。

②写荷花的句子:“层层的叶子中间,……又如刚出浴的美人。”

运用拟人、比喻的手法,“袅娜”写出荷花的饱满盛开状,“羞涩”写荷花的含苞待放。这两个词本是用来描写女子娇美姿态、羞涩神情的,现在用来写荷花,赋予荷花以生命力和感情,这是拟人写法;接着连用三个比喻,分别描绘了淡月辉映下荷花晶莹剔透的闪光,绿叶衬托下荷花忽明忽暗的闪光,以及荷花不染纤尘的美质,写出了荷花的神韵,倾注了作者的主观感情,可以激发读者的想象。

③写荷香的句子:“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”运用通感手法,由嗅觉向听觉转移,“缕缕清香”与“渺茫的歌声”在许多方面有相似之处,如时断时续、若有若无、轻淡飘渺、沁人心脾等,其间感觉的转移伴随想象的跳跃;“清香”与“歌声”同属美好的事物,把“清香”比喻成远处的“歌声”,烘托出几分幽雅和宁静来。

④写荷波的句子:“叶子与花也有一丝的颤动,……这便宛然有了一道凝碧的波痕。”

运用拟人的手法,写出微风过处叶花颤动的情状,既有视觉形象,叶子“有一丝的颤动”化为“一道凝碧的波痕”;又有听觉形象,风吹花叶的颤动声音,动静结合,形象地传达出荷塘富有生气的风姿,创造出清幽恬静的氛围。

⑤写流水的句子:“叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。”

作者把所见与想象结合,“脉脉”本指默默地用眼神或行动来表情传意,这里用来写流水,塘水在茂密的荷叶下是看不到的,作者却由叶子的“风韵”想象到那叶子下的水“脉脉”有情,真正做到了言有尽而意无穷。

本段写景重点运用比喻、拟人、通感等手法,描绘了月下荷塘的美景,这些手法令人浮想联翩,更绝的是全段不着一个“月”字却处处有月。

6.阅读第5段,思考:

(1)这一段描写荷塘上的月色,角度与层次有怎样的变化?请具体说明。

答案 先写月光,再写月影。先正面描写,后侧面烘托。

正面描写:①月光如水:“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。”

②薄雾如纱:“薄薄的青雾浮起在荷塘里。”

③花叶若梦:“叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。”作者通过静态动写的方法,勾勒出十分迷人的梦一般的幻景,把月色写活了。

侧面烘托:①灌木黑影斑驳,浓淡适宜:“月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般。”

②杨柳倩影如画:“弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。”这里既是写“黑影”和“倩影”,也是在写月色,因为影是月光照射在物体上产生的。

③光影和谐似曲:“塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。”月色本来依靠视觉感知,作者却用“梵婀玲上奏着的名曲”这一听觉来描写,巧妙地实现了视觉与听觉的沟通与转移。

(2)这一段作者用了很多传神的动词,请找出来品味、赏析。

答案 如:“泻”“浮”“洗”“画”等,描绘出了可感的月光形象。这些动词的特点:泻——既照应了以流水喻月光,又写出了月辉照耀、一泻无余的景象,使月光有了动感。

浮——写深夜水汽由下而上轻轻升腾,慢慢扩散、弥漫,以动景写静景,描绘雾的轻飘状态。

洗——写“叶子和花”在月光映照下呈现出一种奶白色而又鲜艳欲滴的状态。

画——有“人为”动作含于其中,仿佛有无形的手在展纸描绘“倩影”,写出了投在荷叶上的月影之真、之美。本段虽着意写月色,但又处处不忘荷塘。

用几个传神的动词,从不同角度写出淡月辉映下荷塘里雾光叶色、水汽交相杂糅而形成的朦胧景象,使难状之景如在眼前。

7.通感与博喻是本文运用的两种较独特的修辞手法。参照下面的介绍文字,分别从文中找出运用这两种手法的句子,具体分析品味。再从课外找出运用通感的句子品味。

(1)通感:又称移觉,就是在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换,将本来表示甲感觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格。

(2)博喻:又称连比,就是用几个喻体从不同角度反复设喻去说明一个本体。它能将事物的特征或事物的内涵从不同侧面、不同角度表现出来,这是明喻、暗喻、借喻等其他类型的比喻所无法达到的。博喻运用得当,能给人留下深刻的印象;能加强语意,增添气势。

答案 (1)通感句:

①微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

分析:沟通听觉和嗅觉,写出了荷香时浓时淡、时断时续、隐隐约约、清新淡雅的特点。

②但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

分析:以琴声喻月色,沟通听觉与视觉,写出了光影交织的月色那明暗交错、隐约迷离、变幻莫测的特点。

(2)博喻句:零星地点缀着些白花,……正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。

分析:这个比喻句中,“白花”是本体,连用了明珠、星星、美人三个喻体从不同角度写出了荷花在暗夜中明艳照人、多彩多姿的色彩与形态。

(3)课外通感句:

①重门深锁无觅处,疑似碧桃千数花。(郎士元《听邻人吹笙》)——以眼中之桃花喻耳中之笙歌,化虚为实,写出笙歌之美妙动听。

②这位京剧大家的唱腔真是珠圆玉润。——以可视的珠玉喻唱腔,写出唱腔之圆润。

1.走近作者

(1)作者简介

朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦,号秋实。江苏扬州人,原籍浙江绍兴。中国现代诗人、散文作家、民主主义战士。1927年大革命失败,中国的社会矛盾进一步激化。“四一二”反革命政变给朱自清带来极大的震撼,使其思想和创作发生很大转变。他的作品不再限于日常生活的抒情小品,也有抨击现实丑恶的杂文。在反饥饿、反内战的实际斗争中,他身患重病,签名《抗议美国扶日政策并拒绝领取美援面粉宣言》,宁愿饿死也不去领美国配售的救济粮面粉,始终保持着一个正直的爱国知识分子的气节和情操。

主要作品有《背影》《春》《欧游杂记》。

学习资源

附:资源与积累

(2)对朱自清的评价

①朱自清虽则是一个诗人,可是他的散文仍能满贮着那一种诗意。文学研究会的散文作家中,除冰心女士外,文章之美,要算他。——郁达夫

②朱自清的成功之处是,善于通过精确的观察,细腻地抒写出对自然景色的内心感受。

——林非

③每回重读佩弦兄的散文,我就回想起倾听他的闲谈的乐趣,古今中外,海阔天空,不故作高深而情趣盎然。我常常想,他这样的经验,他这样的想头,不是我也有过的吗?在我只不过一闪而逝,他却紧紧抓住了。他还能表达得恰如其分,或淡或浓,味道极正而且醇厚。——叶圣陶

④在当时的作家中,有的从旧垒中来,往往有陈腐气;有的从外国来,往往有太多的洋气,尤其是往往带来了西欧世纪末的颓废气息。朱自清先生则不然,他的作品一开始就建立了一种纯正朴实的新鲜作风。——李广田

⑤教书三十年,一面教,一面学,向时代学,向青年学,生能如斯,君诚健者;生存五一载,愈艰苦,愈奋斗,与丑恶斗,与暴力斗,死而后已,我哭斯人。

——许德珩悼念朱自清挽联

⑥人间哀中国,破碎河山,又损伤背影作者;地下逢一多,辛酸论话,应惆怅清华文坛。

——冯友兰悼念朱自清挽联

2.背景展示

《荷塘月色》写于1927年“四一二”政变之后的清华园,此时南方还在进行着血雨腥风的屠杀。新文化运动统一战线发生分化。仍然坚守文化批判阵地的知识分子感到一种从未有过的寂寞和凄凉,因而陷入苦闷彷徨之中。这是处在“五四”和第一次大革命两个革命高潮之间的低谷中的时代的苦闷,是觉醒的一代人醒来之后面对无际的黑暗而深感理想失落、无路可走的苦闷。怀着火一样热情的启蒙者碰到的却是冰一般冷酷的现实,觉醒的个性却无法找到让个性自由伸展的条件,怀着这种孤独苦闷的心情,朱自清先生写下了《荷塘月色》这篇文章。

3.文体知识

现代散文

现代散文,是指与小说、诗歌、戏剧并列的一种文学体裁,对它又有广义和狭义两种理解。广义的散文,是指诗歌、小说、戏剧以外的所有具有文学性的散行文章。除以议论抒情为主的散文外,还包括通讯、报告文学、随笔、杂文、回忆录、传记等文体。随着写作学科的发展,许多文体自立门户,散文的范围日益缩小。狭义的散文是指文艺性散文,它是一种以记叙或抒情为主,取材广泛、笔法灵活、篇幅短小、情文并茂的文学样式。

散文具有记叙、抒情、议论三种功能,与此相应,散文可分为记叙性散文、抒情性散文和议论性散文三种。散文具有较强的纪实性、取材的广泛性、形式的灵活性、结构多种多样、表达方式自由灵活、语言运用自如、诗意浓郁、语言优美、(篇幅)短小精悍等特点。

4.文本拓展

西洲曲

忆梅下西洲,折梅寄江北。

单衫杏子红,双鬓鸦雏色。

西洲在何处?两桨桥头渡。

日暮伯劳飞,风吹乌臼树。

树下即门前,门中露翠钿。

开门郎不至,出门采红莲。

采莲南塘秋,莲花过人头。

低头弄莲子,莲子清如水。

置莲怀袖中,莲心彻底红。

忆郎郎不至,仰首望飞鸿。

鸿飞满西洲,望郎上青楼。

楼高望不见,尽日栏杆头。

栏杆十二曲,垂手明如玉。

卷帘天自高,海水摇空绿。

海水梦悠悠,君愁我亦愁。

南风知我意,吹梦到西洲。

【赏析】 《西洲曲》最早著录于徐陵所编的《玉台新咏》,是南朝乐府民歌中最长的抒情诗篇,被视为南朝乐府民歌的代表作。诗中描写了一位少女从冬至春,从夏至秋,从现实到梦境,对意中人的苦苦思念,洋溢着浓厚的生活气息,充满鲜明的感彩。

这首乐府民歌,运用了比喻、双关和细节描写的手法。“低头”的细节描写表现女子的羞涩,“莲子清如水”暗喻感情的纯洁。“莲”与“怜”字谐音双关,而“怜”又是“爱”的意思,隐语极言女子对情人的爱恋。这些手法的运用使诗歌显得含蓄多情。

1.字词知识

(1)读准字音

积累卡片

词语 读音

梵婀玲 ē

渺茫 miǎo

脉脉 mò

鹢首 yì

敛裾 jū

幽僻 pì

踱步 duó

倩影 qiàn

(2)解释词语

词语 释义

斑驳 原指一种颜色中杂有别的颜色,文中表示深浅不一的意思。

脉脉(mò) 默默,文中形容水没有声音的样子。

袅娜(niǎo nuó) 柔美的样子。

丰姿 风度、仪态,一般指美好的姿态。

蓊蓊郁郁(wěnɡ) 形容树木茂盛的样子。

没精打采 形容不高兴,不振作。

媛女(yuàn) 美貌的少女。

2.名言警句

描写荷花的名句

(1)清水出芙蓉,天然去雕饰。

——李白《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》

(2)接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。——杨万里《晓出净慈寺送林子方》

(3)荷风送香气,竹露滴清响。——孟浩然《夏日南亭怀辛大》

(4)荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。——王昌龄《采莲曲》

(5)佳人反覆看荷花,自恨鬓边簪不得。——宋自逊《东湖看荷花呈愿父》

(6)十里荷花带月看,花和月色一般般。只应舞彻霓裳曲,宫女三千下广寒。

——杨公远《月下看白莲》

返 回

贰

XUE XI REN WU ER TAN JIU YU ZHENG HE

学习任务二 探究与整合

1.由于《故都的秋》写作年代久远,有不少同学对郁达夫抒写的“悲凉”难以理解。本着知人论世的原则,请你结合有关资料进行探究:作者笔下的秋为何如此“悲凉”呢?

答案 观点一:与黑暗的社会环境有关。在20世纪30年代,中国社会连年战乱,民生凋敝,读书人衣食无所安,居无定所。为了谋生,郁达夫辗转千里,颠沛流离,饱受人生愁苦与哀痛。他描写自己心中的“悲凉”已不仅仅是故都赏景的心态,而是整个的人生感受。这种感受在郁达夫的其他作品中也时有流露。

观点二:与作家个人气质和抑郁善感有关。从身世命运来看,“郁达夫三岁丧父,家道衰贫”,后来又经过两次婚姻失败,再有两次丧子之痛,在日本十年的异地生活使他饱受屈辱和歧视,他的身世命运在很大程度上决定了他有悲伤压抑的性格,从而影响着他在创作上的情感倾向。

观点三:与作家的文艺观和审美追求有关。在杭州期间,他思想苦闷,创作枯竭,过着闲散寂寥的生活,提倡“静”的文学,写的也多是“静如止水似的遁世文学”。

观点四:与中国文人传统的悲秋情结有关。郁达夫作为一个现代文人,由于所受教育的影响,始终没有完全摆脱中国旧式传统文人的积习,因此,当他写故都之秋时,就自然地承袭了中国传统文人的悲秋情结。

2.关于《荷塘月色》的主题思想和作者的写作意图,历来有多种不同的理解,你的看法呢?

答案 观点一:作者的思想感情是复杂的,文中既有淡淡的忧愁,又有求得片刻宁静的淡淡的喜悦。处忧愁之中而向往喜悦,处喜悦之中而受忧愁的牵制,是观景时矛盾心理变化的两个方面。但内心的波动没有大起大落,而是有所掩抑的,情感的抒发是有节制的(朱自清自称是个中和主义者),这就是所谓怨而不怒、哀而不伤的“中和主义”的表现。所以无论是忧愁还是喜悦,都是“淡淡的”。

观点二:本文只是记述了一个普通人的平常的思想情绪,描绘了一次不平常的夏夜之游。不宁静的心人人都可能有,时时都可能出现。有了这样的心绪,就有可能去到一个清静的所在,享受一个人的孤独,寻找一个人所能得到的一时的自由空间。在这样的时空里,看到的景物可能使我们忧愁,也可能使我们喜悦,我们也会由此而想到久远,想到其他人和事。这样看来,朱自清不过是写了一个普通人一种极为平常的思想情绪,只不过我们普通人没有他这样的妙笔,写不出像《荷塘月色》这样能够感染人的心灵、引起人共鸣的文章而已。

观点三:这篇散文委婉细腻地描写了荷塘月色的恬静朦胧,抒发了作者不满黑暗现实,向往自由光明的感情,同时也流露出一个正直知识分子在那个时代里彷徨苦闷的心情。作者用细腻而真实的笔触,勇敢而真诚地坦露了一个正直而文弱的知识分子在面对暴行时的愤怒但又无奈的心路历程,强烈地鞭挞了国民党反动派对革命者的血腥屠杀和对人民的残酷镇压,从而激励人们勇敢地面对现实,奋起抗争,推翻黑暗统治,建立自由民主的新中国。

3.《故都的秋》(以下简称《故》)和《荷塘月色》(以下简称《荷》)写于大致相同的年代,同属于情景交融的散文。试比较鉴赏《故》《荷》这两篇散文在写景、抒情、语言方面的不同之处,并具体探究产生这种不同的原因。

答案 不同之处:

(1)写景方面。①《故》主观热情地写景,“人化”特点突出;《荷》则冷静客观地写景,“物化”特点明显。

②《故》直观景物,直述印象,如“很高很高的碧绿的天色”“在灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风”,完全是本色描写,与寻常所见并无二致;《荷》写景则呈变异倾向,描写的是幽暗情境中的非常态的景物,如“(清香)仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”“叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样”“光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲”,它们绝非景物原状本色的真实再现,如同梦幻一般奇妙。

③《故》无意精雕细刻,仅是撷取印象最深的片段景物,不求完尽,但求代表性;《荷》写景不只冷静客观,而且细腻、精致、全面。

(2)抒情方面。《故》是直线式的直抒胸臆,浓烈的欣喜欢快和悲哀之情溢于言表,思想触须伸展到古今中外,视野无比开阔,情感的波澜阵阵掀起,激荡人心。郁达夫之情除了浓烈、开放的特点外,还有深度和厚度,探及人生的底蕴,富含哲理。

朱自清则有意隐匿自我,情意世界是朦胧封闭的。尽管人们说《荷》抒发了淡淡的喜悦和淡淡的忧愁之情,那只是推测,并不见诸文字,此时此地的他是深掩情感的。可是这里的深掩、含蓄并不意味着文中富有玄理。

(3)语言方面。《故》语言魅力尽显于外,节奏鲜明,起伏跳荡,句式变化殊多,长短伸缩无定,如首段:“秋天,……这故都的秋味。”语中韵味初读即可得到,一颗率真的、热切的心怦然跳动,跃然纸上。而《荷》用语平和,缓而不急,平易中见功力,细微处精致谨严,以首段为例:“这几天心里颇不宁静。……带上门出去。”共有12个点断的句子,各句的字数差别不大。尽管在形式上近于“刻板”,句式相同、节奏相近,无多变化,有平直之感,但在反复品读之后方能获得语中韵味。相比而言,《故》长于情语,《荷》长于景语。

原因探究:

人有人性,文有文性,文性乃是人性之体现。两篇名作的种种不同特点源自两位作者的性格、经历的差异。

①郁达夫生性放达,喜与人交往,半生颠沛流离而不改生活的信念,故而敞开胸怀,愿与读者交心恳谈,文中荡漾着阵阵炽情;朱自清是在社会急剧动荡、个人满心惶然的情境下写作此文的,文中之“我”秉持清高而厌倦凡尘,移情于幽僻的美景,因而文中景多情少,在情的方面仅生出一些“淡淡的”静态体验。

②郁达夫写《故》时已38岁,朱自清写《荷》时仅29岁,三十多岁时的人生感受相比于二十多岁时肯定是不一样的,因此,《故》的人生内涵肯定比《荷》丰富得多、深厚得多。

返 回

第14课

故都的秋 荷塘月色

第七单元 文学阅读与写作

素养目标

审美:1.赏析散文细腻、传神、富有表现力的语言和情景交融的特色。

2.从景与情的关系入手把握作者独特的人生体验。

任务情境

尊重自然、尊重生物是人类珍爱自己生命的需要。人只有摆正自己与自然的关系,才能做到二者和谐共生。现在,让我们一起走进郁达夫、朱自清两位散文大家所描绘的秋与夏,去聆听大自然的秋声,去欣赏荷塘月色的静美,去探寻作者细腻的心灵,去品味那隽永的文笔。

内容索引

XUE XI REN WU YI YUE DU YU JIAN SHANG

学习任务一 阅读与鉴赏

贰

壹

XUE XI REN WU ER TAN JIU YU ZHENG HE

学习任务二 探究与整合

壹

XUE XI REN WU YI YUE DU YU JIAN SHANG

学习任务一 阅读与鉴赏

荷塘月色

故都的秋

任务活动一 导图引路,概览全文

1.这篇文章描写了五幅秋景图,请根据下面框图提示补充完整。

故都的秋

落蕊轻扫图

秋雨闲人图

清晨静观图

秋蝉残鸣图

秋日胜果图

→

→

→

→

2.文章第1段哪句话精要地描述了故都的秋的特色,奠定了文章的基调?

答案 北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

任务活动二 深入品读,感悟赏析

(一)深入文本,把握情感

1.本文写了五幅秋景图,都统摄在“悲凉”的情绪中。试结合每幅秋景图品读“悲凉”的具体内涵。

答案 “清晨静观”图强调的是破败荒芜以及牵牛花的冷色调;

“落蕊轻扫”图强调生命来无踪去无痕的落寞;

“秋蝉残鸣”图强调来日无多的衰弱;

“秋雨闲人”图强调人生几度秋凉、流年已逝的感慨;

“秋日胜果”图看似是对“淡绿微黄”的零颗儿的赞美,但只要联系“等枣儿……沙尘的世界”语句就不难看出:这里的“秋的全盛时期”正面临着凋零的结局,所谓的“胜景”是终结前的狂欢,是短暂的,是以衰亡为背景的。

2.关于这篇文章的感情基调,有两种完全不同的理解:有人认为本文是颂秋的,但也有人认为它是悲秋的。你是如何理解的?

答案 本文是用深沉的忧思和落寞的悲凉来颂秋的。在开头、结尾都可以读到这样的句子:“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。”“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。”这样的句子虽然表达了作者的爱秋惜秋的情感,但亦抒发了他的悲秋之叹。

(二)品读语言,赏析手法

3.精美语句,咀嚼品味

(1)第2段中“秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的”一句,在语言运用上有何特色?

答案 这句话从反面形容南国的秋似秋又不是秋,言下之意,只有北国的秋才是盛开的名花,使人赏玩到十足;才是浓浓的美酒,使人陶然心醉。语言明白晓畅、简洁清丽。

(2)“比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”这句话有什么表达效果?试加以分析。

答案 这句话综合运用了比喻、对比、排比的修辞手法,生动形象,饶有趣味。四个比喻多从饮食文化入手,让人从饮食中的“味”去领悟秋之“味”,从形象的“味”去品味抽象的“味”。北国之秋就像“白干、馍馍、大蟹、骆驼”,形象地写出了味烈、味深、味浓、味久的特色;而南国之秋就像“黄酒、稀饭、鲈鱼、黄犬”,形象地写出了味润、味浅、味淡、味短的特色。如此丰富生动的意象令人读后回味悠长,明了于胸。

(3)本文语言表达颇具特色,试从用词、句式方面细细品味。

答案 文中没有文字雕饰的痕迹,但每个词语、句式,却又用得恰到好处。如名词,“芦花”“虫唱”“夜月”“钟声”等宏观的秋色、秋声以及“飞声”“日光”“蓝朵”等微观的秋色、秋声,搭配得匀称和谐,最能调动读者的情感。再如动词与形容词,看那北国的“秋”“来得清,来得静,来得悲凉”,而南国的“秋”正是“草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡”,这里的动词、形容词所代表的动态、特征使读者感到平易亲切、酣畅明快。在句式的选择上,作者多用短句,但长短相间;多用整句(尤其多用排比),但整散结合,形成了一种既典雅又洒脱的风格。如文章的后半部分从中外文人学士对“秋”的那种“深沉”“幽远”“严厉”“萧索”的感触,引导读者领略“中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底”。接着笔锋一转,来了一大段对“南国之秋”的速写,以映衬“北国的秋”的特色。这段“速写”中运用了多种句式,但仍以短句、整句为主,雅俗熔于一炉,特别能代表作者的语言风格。“一语天然万古新,豪华落尽见真淳。”“清水出芙蓉,闲笔出真情。”这些话用来概括《故都的秋》的语言特色,是最为贴切的。

4.表现手法,品读赏析

为使写景状物有声有色,有动有静,并融入深沉而细腻的感受、情思,使文章做到情景交融,作者从多种感觉上来感受故都的秋。请结合下面两段文字作具体赏析。

①在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。

②像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。

答案 ①这里写了视觉形象、听觉形象。景物写得非常细致,如“一丝一丝漏下来的日光”“像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵”;也写了观景、赏景的心态、动作,如“细数”“静对”透露出悠闲、惬意之情,表达了作者对故都的秋的热爱。

②这里写了视觉形象、触觉形象。花铺满地,写视觉形象;脚踏落蕊,是触觉感受。写触觉能给读者逼真的感受,这里寂静无人,斯人独徘徊,无人可与之交流,便只有与自然相交融,表达了作者既欣喜又寂寞的情感。

1.走近作者

(1)作者简介

郁达夫(1896—1945),原名郁文,字达夫,曾化名赵廉,浙江富阳人。现代小说家、散文家。1913年留学日本,曾广泛涉猎外国文学。1922年回国从事文学创作活动。1930年参加中国左翼作家联盟。抗日战争爆发后,他赴武汉投入抗日救亡运动,并到新加坡积极宣传抗日。后流亡到苏门答腊。1945年9月被日本宪兵杀害。1952年被追认为烈士。

代表作有《沉沦》《春风沉醉的晚上》《故都的秋》等。

学习资源

附:资源与积累

(2)对郁达夫的评价

①在中国文学史上,将永远铭刻着郁达夫的名字;在中国人民反法西斯战争的纪念碑上,也将永远铭刻着郁达夫烈士的名字。——胡愈之

②郁达夫,这个名字在《创造周报》上出现,不久以后,成为一切年轻人最熟悉的名字了。人人皆觉得郁达夫是个值得同情的人,是个朋友,因为人人皆可从他作品中发现自己的模样。——沈从文

③达夫是一个伟大的爱国者,爱国是他毕生的精神支柱。——夏衍

④爱同小学校里,有时静寂得如深山古刹似的。达夫孤单地守在那里。他有老僧似的忍耐力,他并不因此而感到孤寂。他自然不是一个具有领导能力的领袖,但他总爱尽他能尽的一份责任。即此负责精神,已使热情的青年们对他有一种崭新的看法了。

——王任叔

2.背景展示

从1921年到1933年4月,郁达夫用相当大的精力参加左翼文艺活动和进行创作。由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫1933年4月由上海迁居杭州,1936年2月离杭州赴福州,在杭州居住了三年。在这段时间里,他思想苦闷,过的是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。在游山玩水过程中,他写了许多游记,这是他在这段时期创作的主要收获,为我国现代游记的发展做出了贡献。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋”味,并写下了优美的散文——《故都的秋》。

3.文学知识

创造社

创造社是“五四”新文学运动中著名的新文学团体。成立于1921年7月,主要成员有郭沫若、郁达夫、张资平、成仿吾、田汉等,先后办有《创造》季刊、《创造周报》《创造日》《洪水》等十余种刊物,并编辑出版了《创造丛书》等。创造社初期主张“为艺术而艺术”,讲究文学的“全”和“美”。强调“直觉”“灵感”在文学创作中的作用,主张表现作家的“内心要求”。他们同时又注重文学表现时代的使命,对旧社会不惜加以猛烈的炮火。创作上的流派特色十分明显,他们的作品大都侧重表现自我,带有浓厚的抒彩,直抒胸臆和病态的心理描写往往成为他们表达内心矛盾和反抗现实情绪的主要形式。

1.字词知识

积累卡片

(1)读准字音

词语 注音

一椽 chuán

落蕊 ruǐ

廿四桥 niàn

潭柘寺 zhè

房檩 lǐn

譬如 pì

颓废 tuí

(2)解释词语

词语 释义

不远千里 不以千里为远,形容不顾路途遥远。

不能自已 不能抑制自己的感情。

混混沌沌 形容糊里糊涂、无知无识的样子。

平平仄仄 泛指由平仄构成的诗文的韵律。

疏疏落落 稀疏零落。

2.名言警句

描写秋天的名句

(1)春花秋月何时了,往事知多少?——李煜《虞美人》

(2)人烟寒橘柚,秋色老梧桐。——李白《秋登宣城谢朓北楼》

(3)自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。——刘禹锡《秋词》

(4)湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。——刘禹锡《望洞庭》

(5)银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。——杜牧《秋夕》

(6)落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。——王勃《滕王阁序》

返 回

任务活动一 诵读全文,读懂文意

1.“这几天心里颇不宁静”这句话在全文中有何作用?

荷塘月色

答案 直抒胸臆,奠定全文的感情基调;引领全篇,是文眼句。

2.本文在叙述、写景之中始终贯穿着一条情感线索,请结合全文直接抒情的句子,体会作者的情感变化。追寻作者的行踪与情感线索,完成下表,梳理文章的结构层次。

行踪 反映情感变化的抒情性句子 情感归结

家中乘凉 心里颇不宁静。忽然想起日日走过的荷塘。 思静

今晚却很好。便觉是个自由的人。这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了。

赏析荷、月 但我以为这恰是到了好处。 得静

但热闹是它们的,我什么也没有。忽然想起采莲的事情来了。这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。这令我到底惦着江南了。

走向荷塘

离开荷塘

求静

出静

忽忆采莲 ①那是一个热闹的季节,也是一个风流的季节 ②可惜我们现在早已无福消受了 得静→出静

这令我到底惦着江南了

回到家中 什么声息也没有,妻已睡熟好久了。 难静

又忆《西洲曲》

得静

任务活动二 体悟情感,赏析技巧

(一)深入文本,把握情感

1.文章第2、3段描写的环境有什么特点?此时作者是怎样的心情?

答案 (1)环境的特点是“幽静”。

(2)作者的心情恰好与环境吻合,从容、安闲、超脱,在没有人事纷扰的“另一世界”里自由自在,获得了暂时的宁静。

2.作者为什么说“热闹是它们的,我什么也没有”?

答案 那弥望的荷塘,那田田的叶子,那袅娜的花朵,那缕缕的清香,那凝碧的波痕,那脉脉的流水,那薄薄的青雾,那淡淡的云影,那柔和的月光以及那光与影和谐的旋律……都让作者的心得到了暂时的安宁。然而,这安宁只是暂时的,因为作者心灵深处的惆怅是难以排遣的,所以当耳边传来“树上的蝉声与水里的蛙声”时,他便发出了“热闹是它们的,我什么也没有”的感叹。

3.作者为什么继荷塘美景的描写之后,又专门安排了一段对江南采莲习俗的描绘?

答案 这部分是作者独具匠心的安排,它的结构意义不可忽视。我们把对清华园荷塘的描画和对江南采莲的联想并列起来,不难看出,前者是实,后者是虚,前者是现实,后者是梦幻,前者是信目极赏,后者是驰骋想象。作者有意识地把荷塘景与江南景比较,在对比过程中展示情感态度。二者在结构上彼此呼应,互为双璧,使文章表现更丰厚,行文更有起伏,更具层次性,使结构避免了平淡和单一。

4.作者所写的荷塘月色的宁静和谐与作者心情的“颇不宁静”是不是矛盾?

答案 二者并不矛盾。正是因为作者的“心里颇不宁静”,所以他才到月光下的荷塘边去寻求宁静,寻求超脱。月下荷塘里那弥望的荷叶、袅娜的荷花、缕缕的清香、凝碧的波痕,是那么清新自然,如诗如画;那薄薄的青雾、弯弯的杨柳、斑驳的树影、和谐的月色,是那么朦胧静谧,如烟如梦。这样的境界,正是作者所寻求的,他心中的哀愁不禁变得淡淡的,同时一种淡淡的喜悦之情也油然而生。可是这宁静与喜悦只是暂时的,蝉叫与蛙鸣已把它打得粉碎,剩下的是内心更为深重的苦恼和烦闷。作者的思绪就是经过从不静、求静、得静到出静的过程而抒发出来的。

(二)品读语言,赏析手法

5.阅读第4段,思考:

(1)这段文字写月光下的荷塘景物,其描写角度和层次有怎样的变化?

答案 由远及近,由高到低,由静到动,依次为荷叶、荷花、荷香、荷波、流水。

(2)这一段中有些句子很妙,找出来赏析一下。

答案 ①写荷叶的句子:“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。”

运用比喻手法写出荷叶的风姿,由“出水很高”联想到“亭亭的舞女的裙”,不仅描绘传神,而且写出其动态美。

②写荷花的句子:“层层的叶子中间,……又如刚出浴的美人。”

运用拟人、比喻的手法,“袅娜”写出荷花的饱满盛开状,“羞涩”写荷花的含苞待放。这两个词本是用来描写女子娇美姿态、羞涩神情的,现在用来写荷花,赋予荷花以生命力和感情,这是拟人写法;接着连用三个比喻,分别描绘了淡月辉映下荷花晶莹剔透的闪光,绿叶衬托下荷花忽明忽暗的闪光,以及荷花不染纤尘的美质,写出了荷花的神韵,倾注了作者的主观感情,可以激发读者的想象。

③写荷香的句子:“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”运用通感手法,由嗅觉向听觉转移,“缕缕清香”与“渺茫的歌声”在许多方面有相似之处,如时断时续、若有若无、轻淡飘渺、沁人心脾等,其间感觉的转移伴随想象的跳跃;“清香”与“歌声”同属美好的事物,把“清香”比喻成远处的“歌声”,烘托出几分幽雅和宁静来。

④写荷波的句子:“叶子与花也有一丝的颤动,……这便宛然有了一道凝碧的波痕。”

运用拟人的手法,写出微风过处叶花颤动的情状,既有视觉形象,叶子“有一丝的颤动”化为“一道凝碧的波痕”;又有听觉形象,风吹花叶的颤动声音,动静结合,形象地传达出荷塘富有生气的风姿,创造出清幽恬静的氛围。

⑤写流水的句子:“叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。”

作者把所见与想象结合,“脉脉”本指默默地用眼神或行动来表情传意,这里用来写流水,塘水在茂密的荷叶下是看不到的,作者却由叶子的“风韵”想象到那叶子下的水“脉脉”有情,真正做到了言有尽而意无穷。

本段写景重点运用比喻、拟人、通感等手法,描绘了月下荷塘的美景,这些手法令人浮想联翩,更绝的是全段不着一个“月”字却处处有月。

6.阅读第5段,思考:

(1)这一段描写荷塘上的月色,角度与层次有怎样的变化?请具体说明。

答案 先写月光,再写月影。先正面描写,后侧面烘托。

正面描写:①月光如水:“月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。”

②薄雾如纱:“薄薄的青雾浮起在荷塘里。”

③花叶若梦:“叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。”作者通过静态动写的方法,勾勒出十分迷人的梦一般的幻景,把月色写活了。

侧面烘托:①灌木黑影斑驳,浓淡适宜:“月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般。”

②杨柳倩影如画:“弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。”这里既是写“黑影”和“倩影”,也是在写月色,因为影是月光照射在物体上产生的。

③光影和谐似曲:“塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。”月色本来依靠视觉感知,作者却用“梵婀玲上奏着的名曲”这一听觉来描写,巧妙地实现了视觉与听觉的沟通与转移。

(2)这一段作者用了很多传神的动词,请找出来品味、赏析。

答案 如:“泻”“浮”“洗”“画”等,描绘出了可感的月光形象。这些动词的特点:泻——既照应了以流水喻月光,又写出了月辉照耀、一泻无余的景象,使月光有了动感。

浮——写深夜水汽由下而上轻轻升腾,慢慢扩散、弥漫,以动景写静景,描绘雾的轻飘状态。

洗——写“叶子和花”在月光映照下呈现出一种奶白色而又鲜艳欲滴的状态。

画——有“人为”动作含于其中,仿佛有无形的手在展纸描绘“倩影”,写出了投在荷叶上的月影之真、之美。本段虽着意写月色,但又处处不忘荷塘。

用几个传神的动词,从不同角度写出淡月辉映下荷塘里雾光叶色、水汽交相杂糅而形成的朦胧景象,使难状之景如在眼前。

7.通感与博喻是本文运用的两种较独特的修辞手法。参照下面的介绍文字,分别从文中找出运用这两种手法的句子,具体分析品味。再从课外找出运用通感的句子品味。

(1)通感:又称移觉,就是在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换,将本来表示甲感觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格。

(2)博喻:又称连比,就是用几个喻体从不同角度反复设喻去说明一个本体。它能将事物的特征或事物的内涵从不同侧面、不同角度表现出来,这是明喻、暗喻、借喻等其他类型的比喻所无法达到的。博喻运用得当,能给人留下深刻的印象;能加强语意,增添气势。

答案 (1)通感句:

①微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

分析:沟通听觉和嗅觉,写出了荷香时浓时淡、时断时续、隐隐约约、清新淡雅的特点。

②但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

分析:以琴声喻月色,沟通听觉与视觉,写出了光影交织的月色那明暗交错、隐约迷离、变幻莫测的特点。

(2)博喻句:零星地点缀着些白花,……正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。

分析:这个比喻句中,“白花”是本体,连用了明珠、星星、美人三个喻体从不同角度写出了荷花在暗夜中明艳照人、多彩多姿的色彩与形态。

(3)课外通感句:

①重门深锁无觅处,疑似碧桃千数花。(郎士元《听邻人吹笙》)——以眼中之桃花喻耳中之笙歌,化虚为实,写出笙歌之美妙动听。

②这位京剧大家的唱腔真是珠圆玉润。——以可视的珠玉喻唱腔,写出唱腔之圆润。

1.走近作者

(1)作者简介

朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦,号秋实。江苏扬州人,原籍浙江绍兴。中国现代诗人、散文作家、民主主义战士。1927年大革命失败,中国的社会矛盾进一步激化。“四一二”反革命政变给朱自清带来极大的震撼,使其思想和创作发生很大转变。他的作品不再限于日常生活的抒情小品,也有抨击现实丑恶的杂文。在反饥饿、反内战的实际斗争中,他身患重病,签名《抗议美国扶日政策并拒绝领取美援面粉宣言》,宁愿饿死也不去领美国配售的救济粮面粉,始终保持着一个正直的爱国知识分子的气节和情操。

主要作品有《背影》《春》《欧游杂记》。

学习资源

附:资源与积累

(2)对朱自清的评价

①朱自清虽则是一个诗人,可是他的散文仍能满贮着那一种诗意。文学研究会的散文作家中,除冰心女士外,文章之美,要算他。——郁达夫

②朱自清的成功之处是,善于通过精确的观察,细腻地抒写出对自然景色的内心感受。

——林非

③每回重读佩弦兄的散文,我就回想起倾听他的闲谈的乐趣,古今中外,海阔天空,不故作高深而情趣盎然。我常常想,他这样的经验,他这样的想头,不是我也有过的吗?在我只不过一闪而逝,他却紧紧抓住了。他还能表达得恰如其分,或淡或浓,味道极正而且醇厚。——叶圣陶

④在当时的作家中,有的从旧垒中来,往往有陈腐气;有的从外国来,往往有太多的洋气,尤其是往往带来了西欧世纪末的颓废气息。朱自清先生则不然,他的作品一开始就建立了一种纯正朴实的新鲜作风。——李广田

⑤教书三十年,一面教,一面学,向时代学,向青年学,生能如斯,君诚健者;生存五一载,愈艰苦,愈奋斗,与丑恶斗,与暴力斗,死而后已,我哭斯人。

——许德珩悼念朱自清挽联

⑥人间哀中国,破碎河山,又损伤背影作者;地下逢一多,辛酸论话,应惆怅清华文坛。

——冯友兰悼念朱自清挽联

2.背景展示

《荷塘月色》写于1927年“四一二”政变之后的清华园,此时南方还在进行着血雨腥风的屠杀。新文化运动统一战线发生分化。仍然坚守文化批判阵地的知识分子感到一种从未有过的寂寞和凄凉,因而陷入苦闷彷徨之中。这是处在“五四”和第一次大革命两个革命高潮之间的低谷中的时代的苦闷,是觉醒的一代人醒来之后面对无际的黑暗而深感理想失落、无路可走的苦闷。怀着火一样热情的启蒙者碰到的却是冰一般冷酷的现实,觉醒的个性却无法找到让个性自由伸展的条件,怀着这种孤独苦闷的心情,朱自清先生写下了《荷塘月色》这篇文章。

3.文体知识

现代散文

现代散文,是指与小说、诗歌、戏剧并列的一种文学体裁,对它又有广义和狭义两种理解。广义的散文,是指诗歌、小说、戏剧以外的所有具有文学性的散行文章。除以议论抒情为主的散文外,还包括通讯、报告文学、随笔、杂文、回忆录、传记等文体。随着写作学科的发展,许多文体自立门户,散文的范围日益缩小。狭义的散文是指文艺性散文,它是一种以记叙或抒情为主,取材广泛、笔法灵活、篇幅短小、情文并茂的文学样式。

散文具有记叙、抒情、议论三种功能,与此相应,散文可分为记叙性散文、抒情性散文和议论性散文三种。散文具有较强的纪实性、取材的广泛性、形式的灵活性、结构多种多样、表达方式自由灵活、语言运用自如、诗意浓郁、语言优美、(篇幅)短小精悍等特点。

4.文本拓展

西洲曲

忆梅下西洲,折梅寄江北。

单衫杏子红,双鬓鸦雏色。

西洲在何处?两桨桥头渡。

日暮伯劳飞,风吹乌臼树。

树下即门前,门中露翠钿。

开门郎不至,出门采红莲。

采莲南塘秋,莲花过人头。

低头弄莲子,莲子清如水。

置莲怀袖中,莲心彻底红。

忆郎郎不至,仰首望飞鸿。

鸿飞满西洲,望郎上青楼。

楼高望不见,尽日栏杆头。

栏杆十二曲,垂手明如玉。

卷帘天自高,海水摇空绿。

海水梦悠悠,君愁我亦愁。

南风知我意,吹梦到西洲。

【赏析】 《西洲曲》最早著录于徐陵所编的《玉台新咏》,是南朝乐府民歌中最长的抒情诗篇,被视为南朝乐府民歌的代表作。诗中描写了一位少女从冬至春,从夏至秋,从现实到梦境,对意中人的苦苦思念,洋溢着浓厚的生活气息,充满鲜明的感彩。

这首乐府民歌,运用了比喻、双关和细节描写的手法。“低头”的细节描写表现女子的羞涩,“莲子清如水”暗喻感情的纯洁。“莲”与“怜”字谐音双关,而“怜”又是“爱”的意思,隐语极言女子对情人的爱恋。这些手法的运用使诗歌显得含蓄多情。

1.字词知识

(1)读准字音

积累卡片

词语 读音

梵婀玲 ē

渺茫 miǎo

脉脉 mò

鹢首 yì

敛裾 jū

幽僻 pì

踱步 duó

倩影 qiàn

(2)解释词语

词语 释义

斑驳 原指一种颜色中杂有别的颜色,文中表示深浅不一的意思。

脉脉(mò) 默默,文中形容水没有声音的样子。

袅娜(niǎo nuó) 柔美的样子。

丰姿 风度、仪态,一般指美好的姿态。

蓊蓊郁郁(wěnɡ) 形容树木茂盛的样子。

没精打采 形容不高兴,不振作。

媛女(yuàn) 美貌的少女。

2.名言警句

描写荷花的名句

(1)清水出芙蓉,天然去雕饰。

——李白《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》

(2)接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。——杨万里《晓出净慈寺送林子方》

(3)荷风送香气,竹露滴清响。——孟浩然《夏日南亭怀辛大》

(4)荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。——王昌龄《采莲曲》

(5)佳人反覆看荷花,自恨鬓边簪不得。——宋自逊《东湖看荷花呈愿父》

(6)十里荷花带月看,花和月色一般般。只应舞彻霓裳曲,宫女三千下广寒。

——杨公远《月下看白莲》

返 回

贰

XUE XI REN WU ER TAN JIU YU ZHENG HE

学习任务二 探究与整合

1.由于《故都的秋》写作年代久远,有不少同学对郁达夫抒写的“悲凉”难以理解。本着知人论世的原则,请你结合有关资料进行探究:作者笔下的秋为何如此“悲凉”呢?

答案 观点一:与黑暗的社会环境有关。在20世纪30年代,中国社会连年战乱,民生凋敝,读书人衣食无所安,居无定所。为了谋生,郁达夫辗转千里,颠沛流离,饱受人生愁苦与哀痛。他描写自己心中的“悲凉”已不仅仅是故都赏景的心态,而是整个的人生感受。这种感受在郁达夫的其他作品中也时有流露。

观点二:与作家个人气质和抑郁善感有关。从身世命运来看,“郁达夫三岁丧父,家道衰贫”,后来又经过两次婚姻失败,再有两次丧子之痛,在日本十年的异地生活使他饱受屈辱和歧视,他的身世命运在很大程度上决定了他有悲伤压抑的性格,从而影响着他在创作上的情感倾向。

观点三:与作家的文艺观和审美追求有关。在杭州期间,他思想苦闷,创作枯竭,过着闲散寂寥的生活,提倡“静”的文学,写的也多是“静如止水似的遁世文学”。

观点四:与中国文人传统的悲秋情结有关。郁达夫作为一个现代文人,由于所受教育的影响,始终没有完全摆脱中国旧式传统文人的积习,因此,当他写故都之秋时,就自然地承袭了中国传统文人的悲秋情结。

2.关于《荷塘月色》的主题思想和作者的写作意图,历来有多种不同的理解,你的看法呢?

答案 观点一:作者的思想感情是复杂的,文中既有淡淡的忧愁,又有求得片刻宁静的淡淡的喜悦。处忧愁之中而向往喜悦,处喜悦之中而受忧愁的牵制,是观景时矛盾心理变化的两个方面。但内心的波动没有大起大落,而是有所掩抑的,情感的抒发是有节制的(朱自清自称是个中和主义者),这就是所谓怨而不怒、哀而不伤的“中和主义”的表现。所以无论是忧愁还是喜悦,都是“淡淡的”。

观点二:本文只是记述了一个普通人的平常的思想情绪,描绘了一次不平常的夏夜之游。不宁静的心人人都可能有,时时都可能出现。有了这样的心绪,就有可能去到一个清静的所在,享受一个人的孤独,寻找一个人所能得到的一时的自由空间。在这样的时空里,看到的景物可能使我们忧愁,也可能使我们喜悦,我们也会由此而想到久远,想到其他人和事。这样看来,朱自清不过是写了一个普通人一种极为平常的思想情绪,只不过我们普通人没有他这样的妙笔,写不出像《荷塘月色》这样能够感染人的心灵、引起人共鸣的文章而已。

观点三:这篇散文委婉细腻地描写了荷塘月色的恬静朦胧,抒发了作者不满黑暗现实,向往自由光明的感情,同时也流露出一个正直知识分子在那个时代里彷徨苦闷的心情。作者用细腻而真实的笔触,勇敢而真诚地坦露了一个正直而文弱的知识分子在面对暴行时的愤怒但又无奈的心路历程,强烈地鞭挞了国民党反动派对革命者的血腥屠杀和对人民的残酷镇压,从而激励人们勇敢地面对现实,奋起抗争,推翻黑暗统治,建立自由民主的新中国。

3.《故都的秋》(以下简称《故》)和《荷塘月色》(以下简称《荷》)写于大致相同的年代,同属于情景交融的散文。试比较鉴赏《故》《荷》这两篇散文在写景、抒情、语言方面的不同之处,并具体探究产生这种不同的原因。

答案 不同之处:

(1)写景方面。①《故》主观热情地写景,“人化”特点突出;《荷》则冷静客观地写景,“物化”特点明显。

②《故》直观景物,直述印象,如“很高很高的碧绿的天色”“在灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风”,完全是本色描写,与寻常所见并无二致;《荷》写景则呈变异倾向,描写的是幽暗情境中的非常态的景物,如“(清香)仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”“叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样”“光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲”,它们绝非景物原状本色的真实再现,如同梦幻一般奇妙。

③《故》无意精雕细刻,仅是撷取印象最深的片段景物,不求完尽,但求代表性;《荷》写景不只冷静客观,而且细腻、精致、全面。

(2)抒情方面。《故》是直线式的直抒胸臆,浓烈的欣喜欢快和悲哀之情溢于言表,思想触须伸展到古今中外,视野无比开阔,情感的波澜阵阵掀起,激荡人心。郁达夫之情除了浓烈、开放的特点外,还有深度和厚度,探及人生的底蕴,富含哲理。

朱自清则有意隐匿自我,情意世界是朦胧封闭的。尽管人们说《荷》抒发了淡淡的喜悦和淡淡的忧愁之情,那只是推测,并不见诸文字,此时此地的他是深掩情感的。可是这里的深掩、含蓄并不意味着文中富有玄理。

(3)语言方面。《故》语言魅力尽显于外,节奏鲜明,起伏跳荡,句式变化殊多,长短伸缩无定,如首段:“秋天,……这故都的秋味。”语中韵味初读即可得到,一颗率真的、热切的心怦然跳动,跃然纸上。而《荷》用语平和,缓而不急,平易中见功力,细微处精致谨严,以首段为例:“这几天心里颇不宁静。……带上门出去。”共有12个点断的句子,各句的字数差别不大。尽管在形式上近于“刻板”,句式相同、节奏相近,无多变化,有平直之感,但在反复品读之后方能获得语中韵味。相比而言,《故》长于情语,《荷》长于景语。

原因探究:

人有人性,文有文性,文性乃是人性之体现。两篇名作的种种不同特点源自两位作者的性格、经历的差异。

①郁达夫生性放达,喜与人交往,半生颠沛流离而不改生活的信念,故而敞开胸怀,愿与读者交心恳谈,文中荡漾着阵阵炽情;朱自清是在社会急剧动荡、个人满心惶然的情境下写作此文的,文中之“我”秉持清高而厌倦凡尘,移情于幽僻的美景,因而文中景多情少,在情的方面仅生出一些“淡淡的”静态体验。

②郁达夫写《故》时已38岁,朱自清写《荷》时仅29岁,三十多岁时的人生感受相比于二十多岁时肯定是不一样的,因此,《故》的人生内涵肯定比《荷》丰富得多、深厚得多。

返 回

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读