第二章 城镇和乡村单元综合与测试(含解析)

文档属性

| 名称 | 第二章 城镇和乡村单元综合与测试(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-13 19:41:05 | ||

图片预览

文档简介

第二章学业水平检测

(时间:60分钟 满分:100分)

一、单项选择题(每小题2分,共50分)

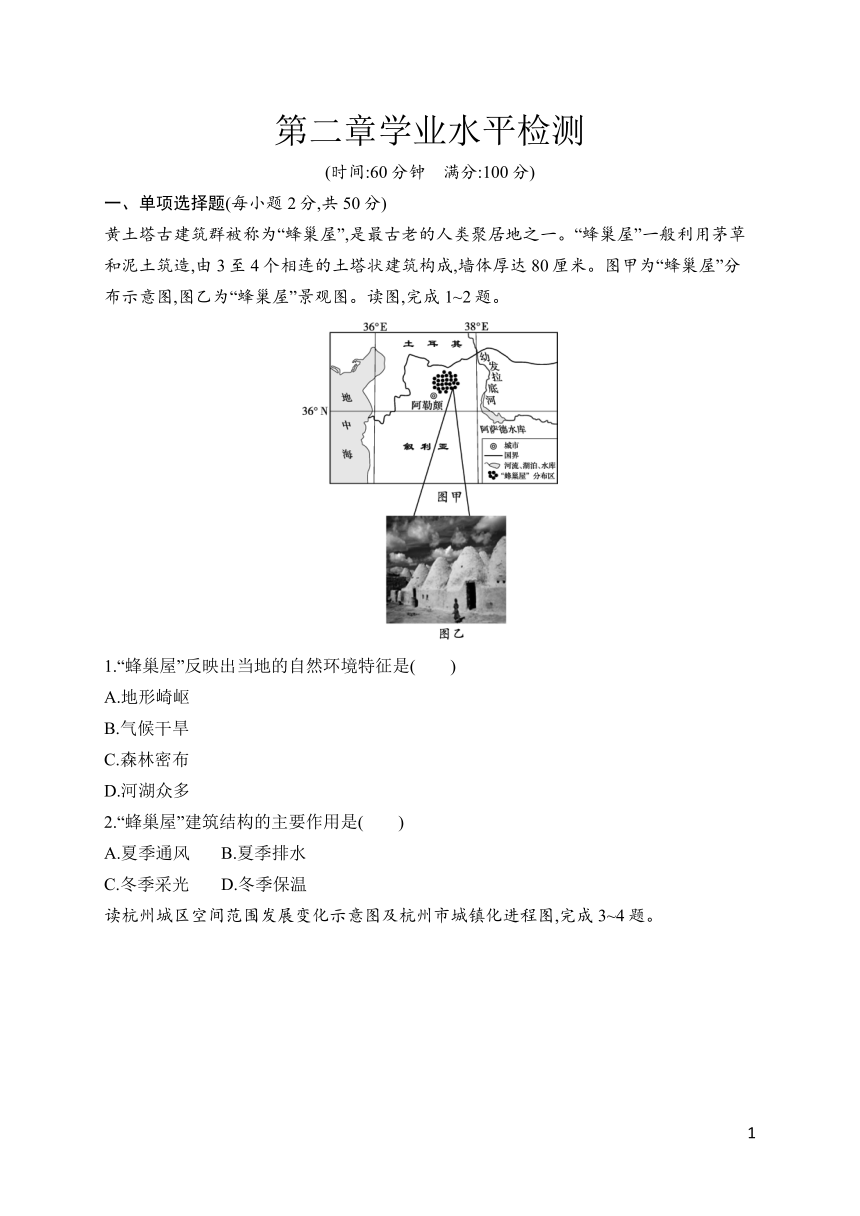

黄土塔古建筑群被称为“蜂巢屋”,是最古老的人类聚居地之一。“蜂巢屋”一般利用茅草和泥土筑造,由3至4个相连的土塔状建筑构成,墙体厚达80厘米。图甲为“蜂巢屋”分布示意图,图乙为“蜂巢屋”景观图。读图,完成1~2题。

1.“蜂巢屋”反映出当地的自然环境特征是( )

A.地形崎岖

B.气候干旱

C.森林密布

D.河湖众多

2.“蜂巢屋”建筑结构的主要作用是( )

A.夏季通风 B.夏季排水

C.冬季采光 D.冬季保温

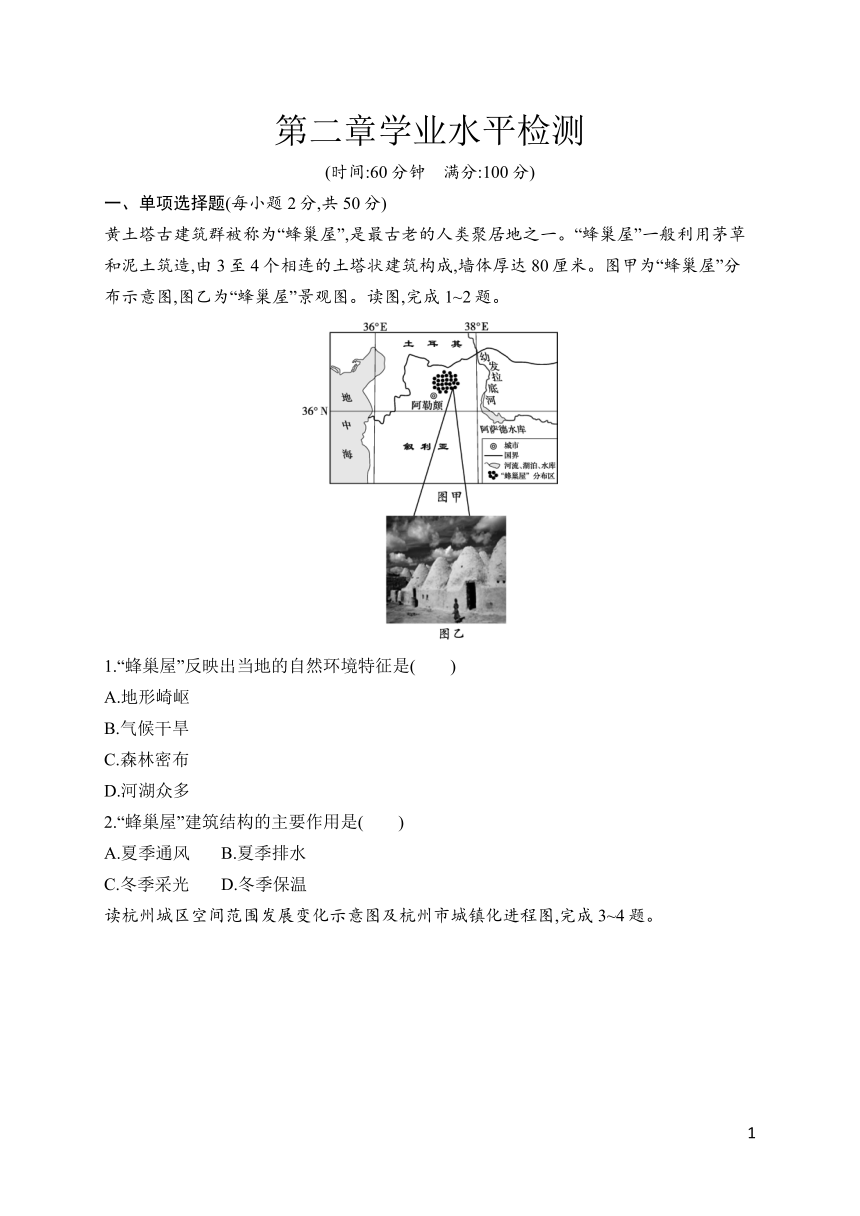

读杭州城区空间范围发展变化示意图及杭州市城镇化进程图,完成3~4题。

3.对杭州市城市形态变化影响较大的因素有( )

①河流 ②地形 ③交通 ④气候

A.①② B.③④

C.①④ D.②③

4.下列关于杭州市城镇化的叙述,正确的是( )

A.城镇化的主要动力是乡镇企业的发展

B.农业人口的数量和比重都在减小

C.城镇化水平高于全国平均水平

D.出现了逆城市化现象

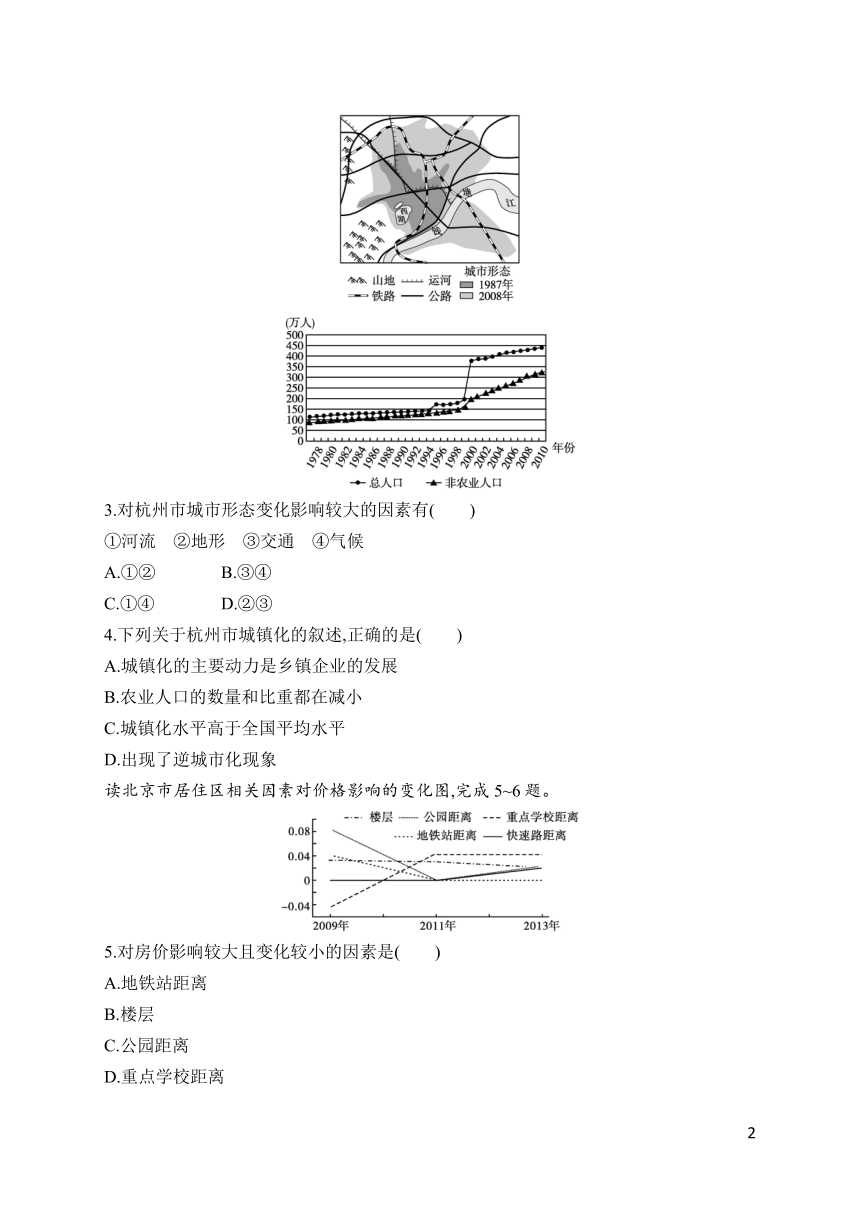

读北京市居住区相关因素对价格影响的变化图,完成5~6题。

5.对房价影响较大且变化较小的因素是( )

A.地铁站距离

B.楼层

C.公园距离

D.重点学校距离

6.2011—2013年,房地产开发商比较偏好具备下列哪个条件的地块 ( )

A.靠近重点学校

B.附近有地铁站点

C.靠近公园

D.附近有快速路经过

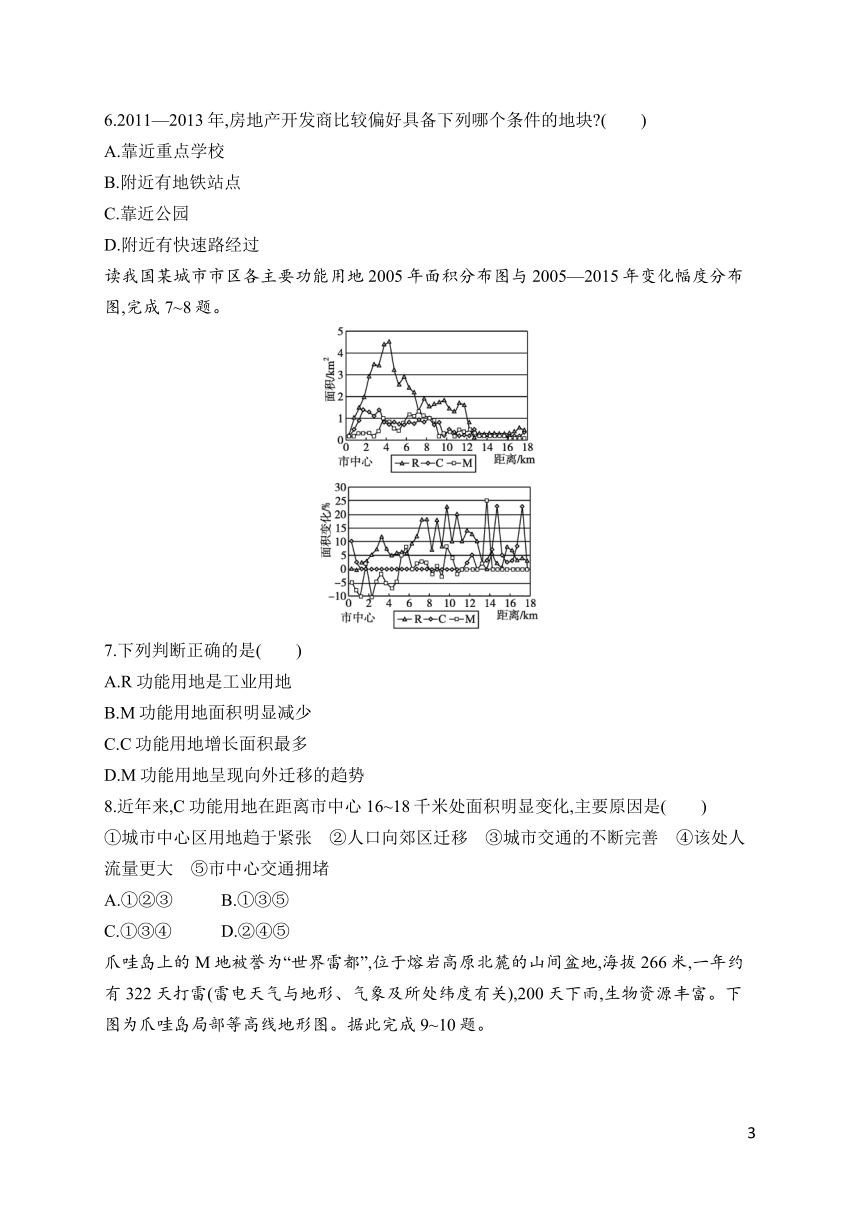

读我国某城市市区各主要功能用地2005年面积分布图与2005—2015年变化幅度分布图,完成7~8题。

7.下列判断正确的是( )

A.R功能用地是工业用地

B.M功能用地面积明显减少

C.C功能用地增长面积最多

D.M功能用地呈现向外迁移的趋势

8.近年来,C功能用地在距离市中心16~18千米处面积明显变化,主要原因是( )

①城市中心区用地趋于紧张 ②人口向郊区迁移 ③城市交通的不断完善 ④该处人流量更大 ⑤市中心交通拥堵

A.①②③ B.①③⑤

C.①③④ D.②④⑤

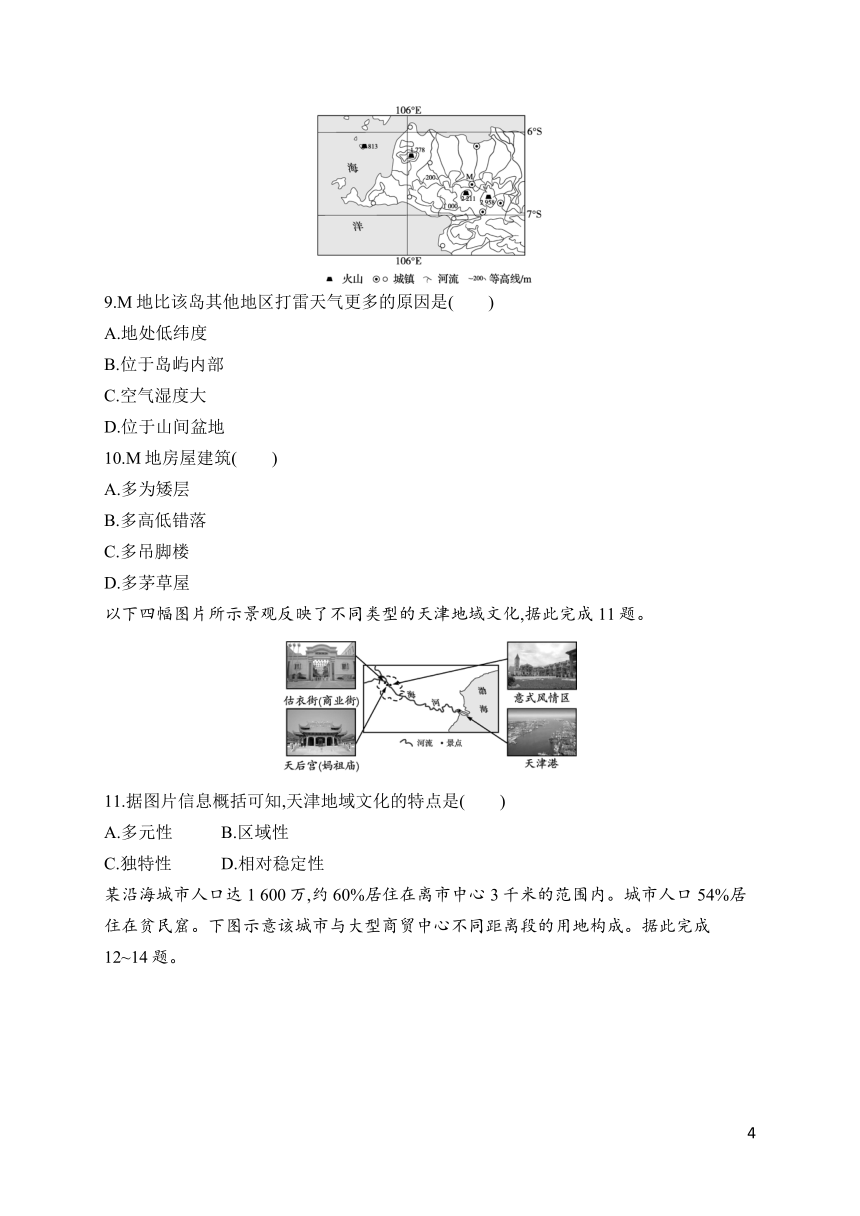

爪哇岛上的M地被誉为“世界雷都”,位于熔岩高原北麓的山间盆地,海拔266米,一年约有322天打雷(雷电天气与地形、气象及所处纬度有关),200天下雨,生物资源丰富。下图为爪哇岛局部等高线地形图。据此完成9~10题。

9.M地比该岛其他地区打雷天气更多的原因是( )

A.地处低纬度

B.位于岛屿内部

C.空气湿度大

D.位于山间盆地

10.M地房屋建筑( )

A.多为矮层

B.多高低错落

C.多吊脚楼

D.多茅草屋

以下四幅图片所示景观反映了不同类型的天津地域文化,据此完成11题。

11.据图片信息概括可知,天津地域文化的特点是( )

A.多元性 B.区域性

C.独特性 D.相对稳定性

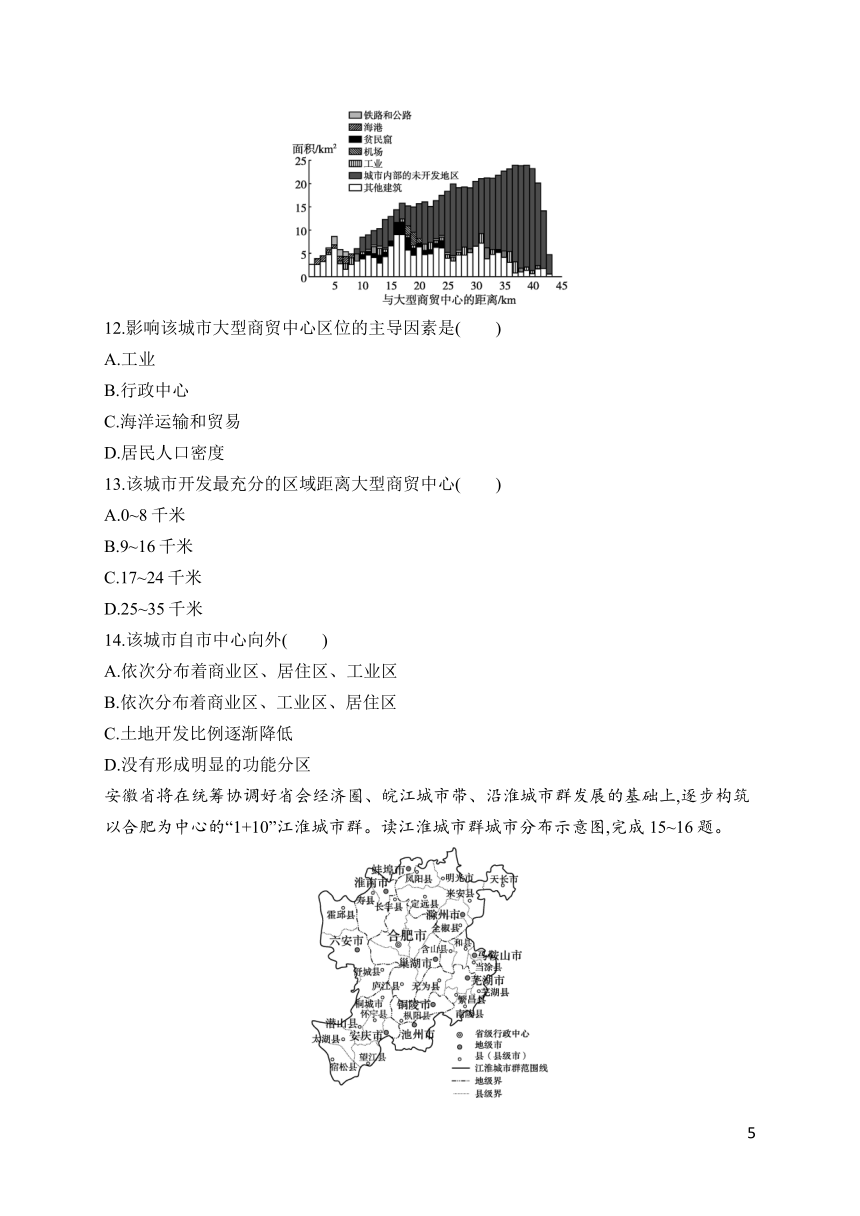

某沿海城市人口达1 600万,约60%居住在离市中心3千米的范围内。城市人口54%居住在贫民窟。下图示意该城市与大型商贸中心不同距离段的用地构成。据此完成12~14题。

12.影响该城市大型商贸中心区位的主导因素是( )

A.工业

B.行政中心

C.海洋运输和贸易

D.居民人口密度

13.该城市开发最充分的区域距离大型商贸中心( )

A.0~8千米

B.9~16千米

C.17~24千米

D.25~35千米

14.该城市自市中心向外( )

A.依次分布着商业区、居住区、工业区

B.依次分布着商业区、工业区、居住区

C.土地开发比例逐渐降低

D.没有形成明显的功能分区

安徽省将在统筹协调好省会经济圈、皖江城市带、沿淮城市群发展的基础上,逐步构筑以合肥为中心的“1+10”江淮城市群。读江淮城市群城市分布示意图,完成15~16题。

15.下列因素中,与“1+10”江淮城市群发展关系密切的有( )

①地处南北交通要冲,交通便利 ②地势平坦开阔 ③气候温和湿润,海洋性特征显著 ④工业基础雄厚,发展历史悠久

A.①② B.②③

C.②④ D.①④

16.合肥发展成为国家科技创新型城市的主要原因是( )

A.自然环境优美

B.市场广阔

C.劳动力丰富价廉

D.科技力量雄厚

下图为城市发展阶段及人口变化示意图。读图,完成17~18题。

17.如图所示,城市的发展阶段一般为( )

A.城镇化—郊区城镇化—逆城市化—再城镇化

B.再城镇化—郊区城镇化—逆城市化—城镇化

C.城镇化—逆城市化—郊区城镇化—再城镇化

D.郊区城镇化—城镇化—逆城市化—再城镇化

18.中心城市人口处在最低值的阶段是( )

A.城镇化

B.郊区城镇化

C.逆城市化

D.再城镇化

下表表示北京市城市与郊外的水循环相关数据,下图表示北京城不同历史时期雨洪径流变化状态图,读图表完成19~20题。

北京城市中心区与郊外平原区相关水文、气候数据

类型 X Y

降水量/mm 675.0 644.5

径流总量/mm 405 267

地表径流/mm 337 96

地下径流/mm 68 171

蒸发量/mm 270 377.5

北京城不同发展时期雨洪径流状态

19.图中最能反映当前北京城市雨洪径流变化状态的数码及表中XY的含义分别是( )

A.①;X表示城市中心区,Y表示郊外平原区

B.②;Y表示城市中心区,X表示郊外平原区

C.③;Y表示城市中心区,X表示郊外平原区

D.④;X表示城市中心区,Y表示郊外平原区

20.从水循环角度看,北京城市建设给市中心带来的问题及其应对措施正确的是( )

A.径流总量减少——从郊区调入地表水到市中心

B.地下水位的上升——适当扩大市区的绿地面积

C.蒸发量和下渗量减少——推广使用渗水砖、扩大绿地面积

D.降水量减少——减少建筑物的密度,控制城市发展规模

标准值是指一个国家某数据与世界平均水平之差的标准化数值。读我国城镇化与经济发展水平演变路径及城镇化与经济发展水平关系图,完成21~22题。

21.关于我国城镇化和经济发展水平的说法,正确的是( )

A.1965—2005年,城镇化与经济发展水平同步提升

B.1975—2005年,城镇化进程慢于世界平均水平

C.1985—1995年,城镇化进程快于经济发展

D.1995—2005年,城镇化进程快于经济发展

22.我国城镇化属于图中的( )

A.Ⅰ型

B.Ⅱ型

C.Ⅲ型

D.Ⅳ型

下图为我国某大城市离心力示意图。读图,完成23~24题。

23.图中甲、乙、丙所示内容排列正确的是( )

A.甲——地价上涨;乙——交通拥挤;丙——各类产业迁出

B.甲——交通拥挤;乙——地价上涨;丙——各类产业迁出

C.甲——各类产业迁出;乙——交通拥挤;丙——地价上涨

D.甲——地价上涨;乙——各类产业迁出;丙——交通拥挤

24.图示现象可能导致( )

A.市中心人口大幅增加

B.城镇化水平不断下降

C.城市用地向外扩展,出现卫星城

D.中心商务区逐渐向郊区迁移

25.北京和深圳是我国城镇化进程对比比较明显的两个城市,下表是有关两城市城镇化的统计数据(城镇化率等于暂住人口和户籍非农人口之和与总人口的比值)。材料所示时段,北京和深圳城镇化主要表现有( )

年份 1980 1986 1992 1999

总人口/万人 北京 904.3 1 032.4 1 124.8 1 250

深圳 33.29 93.56 260.9 405.13

户籍非农人 口/万人 北京 510.4 586.8 656.3 747.2

深圳 6.76 26.45 57.39 95.05

暂住人口 /万人 北京 18.6 61.2 79.9 150.2

深圳 1.2 42.11 180.68 285.28

A.城市人口增长都以户籍人口为主

B.城镇化水平都得以快速持续增长

C.深圳城镇化速度远快于北京

D.深圳城市人口超过北京

二、综合题(共50分)

26.(16分)读我国某城市功能分区规划图,完成下列各题。

(1)若该城市拟建工业区、科技开发区、商业和住宅区及重点环境整治区四大功能区,你认为在图中①②③④(见图例)建什么功能区最合理 说出你的理由。(12分)

工业区: 处,理由是 。

科技开发区: 处,理由是 。

商业和居住区: 处,理由是 。

重点环境整治区: 处,理由是 。

(2)为了减轻城市大气污染,有专家建议,在进行③城区改造时,要重点拓宽西北—东南走向的街道,请分析原因。(4分)

27.(8分)改革开放以来,伴随着工业化进程加速,我国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。根据所学知识,完成下列各题。

材料一 我国城镇化水平变化图和我国城市(镇)数量和规模变化情况表。

城镇化水平变化

城市(镇)数量和规模变化情况表

时间/年 1978 2010

城市数量/个 193 658

1 000万以上人口城市 500万~1 000万人口城市 300万~500万人口城市 100万~300万人口城市 50万~100万人口城市 50万以下人口城市 0 2 2 25 35 129 6 10 21 103 138 380

建制镇数量/个 2 173 19 410

注:2010年数据根据第六次全国人口普查数据整理

材料二 我国城镇化目前存在许多突出问题,比如“土地城镇化”快于“人口城镇化”,建设用地粗放低效;城镇空间分布和规模结构不合理;“城市病”问题日益突出;自然历史文化遗产保护不力,城市建设缺乏特色。

(1)根据材料一,说明我国城镇化从1978年到2012年的变化特点。(4分)

(2)结合材料二,列举我国有哪些“城市病”。(4分)

28.(12分)阅读图文材料,完成下列各题。

材料一 上海市快速发展的城镇化,造成明显的城市热岛效应。热岛强度是表示热岛效应的重要指标,用城市和郊区的气温差值表示。下图为1961—2015年上海市热岛强度变化示意图。

材料二 上海市是我国著名的制造业中心,下图为该市主要制造业基地分布示意图。“1+6”大都市圈包括上海、苏州、无锡、南通、宁波、嘉兴、舟山,总面积2.99万平方千米,总人口约5 400万,该都市圈努力打造60~90分钟交通圈,形成“同城效应”。

(1)简述1961—2015年上海热岛强度变化特征,提出解决城市热岛问题的主要措施。(4分)

(2)分析上海与周边城市形成“同城效应”的主要条件及其对居民生活产生的影响。(4分)

(3)未来崇明岛将建设成为国际生态岛,请你就“协调城镇化发展与建设国际生态岛”这一话题,提出合理化建议。(4分)

29.(14分)阅读图文材料,完成下列各题。

下图为某地区城市规划示意图,城市综合体是集居住、办公、餐饮、文娱为一体的城市生活空间。

(1)该城市拟在①②③④四处建设保障性住房,简述其选址的共同区位条件。(4分)

(2)该城市拟在甲地规划建设化工园,试评价其选址的合理性。(4分)

(3)位于主城的丙处拟规划建设地标级城市综合体项目,指出该项目在城镇化进程中的作用。(4分)

(4)简述该城市治理交通拥堵问题的主要措施。(2分)

答案:1.B 2.D

解析:该组题考查区域自然地理环境特征及其对人文环境特征的影响,考查读图能力。第1题,由图可知,该地位于地中海东部,属于地中海气候,夏季炎热干燥,冬季温和多雨,气候干旱。当地植被、河流稀少,木材缺乏,但黄土广布,地势平坦,当地人就地取材,用泥土筑起黄土塔。第2题,该地为地中海气候区,夏季炎热干燥,冬季温和多雨。据材料和图可

知,圆锥形屋顶利于冬季快速排出雨水,减轻屋顶压力,同时减弱春秋季的风沙对房屋的冲击。厚墙可以减弱夏季室外高温的影响,冬季保温。

答案:3.D 4.C

解析:第3题,从图中可以看出,杭州西部为山区,城区主要向地势平坦的东部扩展;根据城市形态可以看出城市沿交通干线延伸。第4题,杭州市经济发达,城镇化水平高于全国平均水平。

答案:5.B 6.A

解析:第5题,读图可知,对房价影响较大且变化较小的因素是楼层。第6题,读图可知,2011—2013年重点学校距离对房价的影响最大,且比较稳定,因此房地产开发商比较偏好靠近重点学校的地块。

答案:7.D 8.B

解析:第7题,R功能用地位于城市的中心位置,可知为商业用地,故A项错误;M功能用地市中心附近减少,距市中心5~10千米处以增加为主,故B项错误;C功能用地面积变化最小,故C项错误;M功能用地为工业用地,距离市中心越来越远,说明呈现向外迁移的趋势,故D项正确。第8题,C功能用地为住宅用地,距离市中心16~18千米处面积明显变化,主要原因是城市中心区用地趋于紧张、城市交通不断完善、市中心交通拥堵,故①③⑤正确,B项正确。

答案:9.D 10.A

解析:第9题,雷雨是空气对流运动形成的,对流雨以低纬度最多。爪哇岛地处热带,周围水域广阔,空气对流强烈,易形成雷雨;M地是山间盆地,白天四周山坡升温快,但是中午过后,盆地内部水汽蒸发旺盛,对流强烈,对流雨多在午后出现。D项正确。第10题,M地多大风暴雨,房屋应具有防风、防雷雨功能。A项正确。

11.答案:A

答案:12.C 13.A 14.D

解析:本组题主要考查城市功能分区及其区位主导因素。第12题,从图中可以看出,与大型商贸中心较近的地区土地利用主要为海港和其他建筑,故大型商贸中心区位的主导因素是海洋运输和贸易。第13题,考查读图分析能力。从图中信息可知,在距大型商贸中心0~8千米范围内,城市内部的土地全部开发。第14题,考查城市的空间结构。从题中信息可知,城市60%的人口居住在离市中心3千米的范围内,且在距商贸中心5千米范围内有海港、工业区分布,因此该城市商业区、工业区和居住区没有明显的界线,即该城市自市中心向外没有形成明显的功能分区。

答案:15.A 16.D

解析:江淮城市群地处江淮地区,地势平坦开阔,拥有长江、京沪铁路等便利的水陆交通线;大陆性季风气候显著;地处我国中部,工业发展的基础较差。科技创新型城市依托的是雄厚的科技实力。

答案:17.A 18.C

解析:第17题,图中显示,第一阶段郊外人口减少、中心城市人口增加,则为城镇化阶段;第二阶段中心城市人口增加趋缓,同时郊外地区人口增加较多,则是郊区城镇化阶段;第三阶段中心城市人口持续减少、都市圈整体人口减少,则为逆城市化阶段;第四阶段中后期中心城市人口又逐渐增加,为再城镇化阶段。第18题,图中中心城市曲线与时间坐标

有两个交点,其中右侧一个交点是人口处在最低值的阶段,此时中心城市人口持续减少、整个都市圈人口还在减少,说明处于逆城市化阶段。

答案:19.A 20.C

解析:第19题,受热岛效应与雨岛效应影响,城市中心区的降水量比郊区大,故X表示城市中心区,Y表示郊外平原区。由于城市绿地少、建筑用地多而地表径流汇集快,图中①的径流汇集最快,故最能反映当前北京城市雨洪径流变化状态的是曲线①。第20题,城市建设使硬化地面扩大,不利于地表水下渗,地下水不易得到补给,水位不会上升,地表径

流总量也不会减少;城市雨岛效应会增大市中心的降水;但硬化地面没有涵蓄水分的功能,故蒸发量和下渗量会减少,推广使用渗水砖、扩大绿地面积既利于地表水下渗,也利于增大地表蒸发。

答案:21.D 22.C

解析:第21题,纵坐标代表城镇化进程速度,横坐标代表经济发展速度。1975—2005年,我国城镇化水平标准值增大,说明我国城镇化进程快于世界平均水平;曲线斜率显示,1985—1995年城镇化进程慢于经济发展,1995—2005年城镇化进程快于经济发展。第22题,目前我国的人均GDP比较少,城镇化水平也较低,所以处于Ⅲ型。

答案:23.B 24.C

解析:第23题,城市土地供应紧张势必导致地价上涨;城市生活成本提高、质量下降,将使一部分人口和企业迁离城市。第24题,卫星城可以分散一部分大城市职能,对大城市起到减轻人地矛盾、改善环境的作用。城镇化水平并没有下降,反而有所上升;中心商务区也不会向郊区迁移。

25.答案:C

解析:材料所示时段,北京城市人口中以户籍人口为主;北京的城镇化水平增长可分为两个阶段:1980—1986年代表的20世纪80年代城镇化水平基本维持原状,1992—1999年代表的20世纪90年代城镇化速度有所上升。深圳城市暂住人口增长极快,占总人口的比重从1980年的3.6%快速增长至1999年的70.4%,成为深圳人口的主要构成,城镇化水平快速增长。

26.答案:(1)① 位于城市最小风频上风地带,工业对城区居民污染轻 ②处南部(或②) 以大学城为依托,人才丰富,交通便利,环境质量好 ③ 位于城市中心地带,人口稠密,交通便利 ④ 化肥厂、石油化工厂和印染厂等水污染或大气污染严重的工厂位于④区,污染严重

(2)顺东南季风方向,能加快来自东南面化工区的大气污染物质在城区的扩散,提高城市环境质量。

27.答案:(1)城镇人口数量增多;城镇化率不断上升,与世界平均水平接近;1996年以后城镇化上升速度快;城镇数量不断增多,以中小城镇为主。

(2)环境质量下降;交通拥挤;住房困难;就业压力增大等。

28.答案:(1)变化特征:城市中心区域的气温明显高于外围郊区,波动上升。措施:保护并增大城区的绿地、水体面积;建设通风廊道;调整能源结构;控制市中心人口密度。

(2)条件:高速公路和高速铁路的建设。影响:扩大出行范围,扩大生活圈;有利于地区间的文化交流;增加交通成本。

(3)调整产业结构,通过发展第三产业推动城镇化;发展休闲旅游业等现代服务业;建立自然保护区,鼓励保护性开发。

解析:第(1)题,据图描述上海热岛强度变化特征,从增加绿地水体、建设通风廊道、调整能源结构、控制中心城区人口规模等方面提出解决城市热岛问题的主要措施。第(2)题,快速交通是上海与周边城市形成“同城效应”的主要条件,从出行范围、文化交流和交通成本等方面分析对居民生活产生的影响。第(3)题,从产业发展和生态保护等角度提出崇明岛“协调城镇化发展与建设国际生态岛”的合理化建议。

29.答案:(1)主城外围,地价较低;交通干线附近,交通便利,方便居民出行。

(2)位于城市盛行风下风向,河流下游,对城市空气和水源污染小;水陆交通便利。

(3)推动郊区城镇化,充分合理利用土地资源;有利于劳动人口向第三产业流动;方便城市居民生活。

(4)合理规划城市道路(或合理进行城市规划);公交优先、重点发展轨道运输、发展立体交通等;加强交通管理。

解析:第(1)题,该城市拟在①②③④四处建设保障性住房,其选址的共同区位条件是位于主城外围,地价较低;位于交通干线附近,交通便利,方便居民出行。第(2)题,甲地位于城市盛行风的下风向,河流下游,对城市空气和水源污染小。甲地水陆交通便利。第(3)题,位于主城的丙处拟规划建设地标级城市综合体项目,该项目在城镇化进程中的作用是推动郊区城镇化,充分合理利用土地资源,有利于劳动人口向第三产业流动,方便城市居民生活。第(4)题,该城市治理交通拥堵问题的主要措施有合理规划城市道路或合理进行城市规划;公交优先、重点发展轨道运输、发展立体交通;加强交通管理等。

13

(时间:60分钟 满分:100分)

一、单项选择题(每小题2分,共50分)

黄土塔古建筑群被称为“蜂巢屋”,是最古老的人类聚居地之一。“蜂巢屋”一般利用茅草和泥土筑造,由3至4个相连的土塔状建筑构成,墙体厚达80厘米。图甲为“蜂巢屋”分布示意图,图乙为“蜂巢屋”景观图。读图,完成1~2题。

1.“蜂巢屋”反映出当地的自然环境特征是( )

A.地形崎岖

B.气候干旱

C.森林密布

D.河湖众多

2.“蜂巢屋”建筑结构的主要作用是( )

A.夏季通风 B.夏季排水

C.冬季采光 D.冬季保温

读杭州城区空间范围发展变化示意图及杭州市城镇化进程图,完成3~4题。

3.对杭州市城市形态变化影响较大的因素有( )

①河流 ②地形 ③交通 ④气候

A.①② B.③④

C.①④ D.②③

4.下列关于杭州市城镇化的叙述,正确的是( )

A.城镇化的主要动力是乡镇企业的发展

B.农业人口的数量和比重都在减小

C.城镇化水平高于全国平均水平

D.出现了逆城市化现象

读北京市居住区相关因素对价格影响的变化图,完成5~6题。

5.对房价影响较大且变化较小的因素是( )

A.地铁站距离

B.楼层

C.公园距离

D.重点学校距离

6.2011—2013年,房地产开发商比较偏好具备下列哪个条件的地块 ( )

A.靠近重点学校

B.附近有地铁站点

C.靠近公园

D.附近有快速路经过

读我国某城市市区各主要功能用地2005年面积分布图与2005—2015年变化幅度分布图,完成7~8题。

7.下列判断正确的是( )

A.R功能用地是工业用地

B.M功能用地面积明显减少

C.C功能用地增长面积最多

D.M功能用地呈现向外迁移的趋势

8.近年来,C功能用地在距离市中心16~18千米处面积明显变化,主要原因是( )

①城市中心区用地趋于紧张 ②人口向郊区迁移 ③城市交通的不断完善 ④该处人流量更大 ⑤市中心交通拥堵

A.①②③ B.①③⑤

C.①③④ D.②④⑤

爪哇岛上的M地被誉为“世界雷都”,位于熔岩高原北麓的山间盆地,海拔266米,一年约有322天打雷(雷电天气与地形、气象及所处纬度有关),200天下雨,生物资源丰富。下图为爪哇岛局部等高线地形图。据此完成9~10题。

9.M地比该岛其他地区打雷天气更多的原因是( )

A.地处低纬度

B.位于岛屿内部

C.空气湿度大

D.位于山间盆地

10.M地房屋建筑( )

A.多为矮层

B.多高低错落

C.多吊脚楼

D.多茅草屋

以下四幅图片所示景观反映了不同类型的天津地域文化,据此完成11题。

11.据图片信息概括可知,天津地域文化的特点是( )

A.多元性 B.区域性

C.独特性 D.相对稳定性

某沿海城市人口达1 600万,约60%居住在离市中心3千米的范围内。城市人口54%居住在贫民窟。下图示意该城市与大型商贸中心不同距离段的用地构成。据此完成12~14题。

12.影响该城市大型商贸中心区位的主导因素是( )

A.工业

B.行政中心

C.海洋运输和贸易

D.居民人口密度

13.该城市开发最充分的区域距离大型商贸中心( )

A.0~8千米

B.9~16千米

C.17~24千米

D.25~35千米

14.该城市自市中心向外( )

A.依次分布着商业区、居住区、工业区

B.依次分布着商业区、工业区、居住区

C.土地开发比例逐渐降低

D.没有形成明显的功能分区

安徽省将在统筹协调好省会经济圈、皖江城市带、沿淮城市群发展的基础上,逐步构筑以合肥为中心的“1+10”江淮城市群。读江淮城市群城市分布示意图,完成15~16题。

15.下列因素中,与“1+10”江淮城市群发展关系密切的有( )

①地处南北交通要冲,交通便利 ②地势平坦开阔 ③气候温和湿润,海洋性特征显著 ④工业基础雄厚,发展历史悠久

A.①② B.②③

C.②④ D.①④

16.合肥发展成为国家科技创新型城市的主要原因是( )

A.自然环境优美

B.市场广阔

C.劳动力丰富价廉

D.科技力量雄厚

下图为城市发展阶段及人口变化示意图。读图,完成17~18题。

17.如图所示,城市的发展阶段一般为( )

A.城镇化—郊区城镇化—逆城市化—再城镇化

B.再城镇化—郊区城镇化—逆城市化—城镇化

C.城镇化—逆城市化—郊区城镇化—再城镇化

D.郊区城镇化—城镇化—逆城市化—再城镇化

18.中心城市人口处在最低值的阶段是( )

A.城镇化

B.郊区城镇化

C.逆城市化

D.再城镇化

下表表示北京市城市与郊外的水循环相关数据,下图表示北京城不同历史时期雨洪径流变化状态图,读图表完成19~20题。

北京城市中心区与郊外平原区相关水文、气候数据

类型 X Y

降水量/mm 675.0 644.5

径流总量/mm 405 267

地表径流/mm 337 96

地下径流/mm 68 171

蒸发量/mm 270 377.5

北京城不同发展时期雨洪径流状态

19.图中最能反映当前北京城市雨洪径流变化状态的数码及表中XY的含义分别是( )

A.①;X表示城市中心区,Y表示郊外平原区

B.②;Y表示城市中心区,X表示郊外平原区

C.③;Y表示城市中心区,X表示郊外平原区

D.④;X表示城市中心区,Y表示郊外平原区

20.从水循环角度看,北京城市建设给市中心带来的问题及其应对措施正确的是( )

A.径流总量减少——从郊区调入地表水到市中心

B.地下水位的上升——适当扩大市区的绿地面积

C.蒸发量和下渗量减少——推广使用渗水砖、扩大绿地面积

D.降水量减少——减少建筑物的密度,控制城市发展规模

标准值是指一个国家某数据与世界平均水平之差的标准化数值。读我国城镇化与经济发展水平演变路径及城镇化与经济发展水平关系图,完成21~22题。

21.关于我国城镇化和经济发展水平的说法,正确的是( )

A.1965—2005年,城镇化与经济发展水平同步提升

B.1975—2005年,城镇化进程慢于世界平均水平

C.1985—1995年,城镇化进程快于经济发展

D.1995—2005年,城镇化进程快于经济发展

22.我国城镇化属于图中的( )

A.Ⅰ型

B.Ⅱ型

C.Ⅲ型

D.Ⅳ型

下图为我国某大城市离心力示意图。读图,完成23~24题。

23.图中甲、乙、丙所示内容排列正确的是( )

A.甲——地价上涨;乙——交通拥挤;丙——各类产业迁出

B.甲——交通拥挤;乙——地价上涨;丙——各类产业迁出

C.甲——各类产业迁出;乙——交通拥挤;丙——地价上涨

D.甲——地价上涨;乙——各类产业迁出;丙——交通拥挤

24.图示现象可能导致( )

A.市中心人口大幅增加

B.城镇化水平不断下降

C.城市用地向外扩展,出现卫星城

D.中心商务区逐渐向郊区迁移

25.北京和深圳是我国城镇化进程对比比较明显的两个城市,下表是有关两城市城镇化的统计数据(城镇化率等于暂住人口和户籍非农人口之和与总人口的比值)。材料所示时段,北京和深圳城镇化主要表现有( )

年份 1980 1986 1992 1999

总人口/万人 北京 904.3 1 032.4 1 124.8 1 250

深圳 33.29 93.56 260.9 405.13

户籍非农人 口/万人 北京 510.4 586.8 656.3 747.2

深圳 6.76 26.45 57.39 95.05

暂住人口 /万人 北京 18.6 61.2 79.9 150.2

深圳 1.2 42.11 180.68 285.28

A.城市人口增长都以户籍人口为主

B.城镇化水平都得以快速持续增长

C.深圳城镇化速度远快于北京

D.深圳城市人口超过北京

二、综合题(共50分)

26.(16分)读我国某城市功能分区规划图,完成下列各题。

(1)若该城市拟建工业区、科技开发区、商业和住宅区及重点环境整治区四大功能区,你认为在图中①②③④(见图例)建什么功能区最合理 说出你的理由。(12分)

工业区: 处,理由是 。

科技开发区: 处,理由是 。

商业和居住区: 处,理由是 。

重点环境整治区: 处,理由是 。

(2)为了减轻城市大气污染,有专家建议,在进行③城区改造时,要重点拓宽西北—东南走向的街道,请分析原因。(4分)

27.(8分)改革开放以来,伴随着工业化进程加速,我国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。根据所学知识,完成下列各题。

材料一 我国城镇化水平变化图和我国城市(镇)数量和规模变化情况表。

城镇化水平变化

城市(镇)数量和规模变化情况表

时间/年 1978 2010

城市数量/个 193 658

1 000万以上人口城市 500万~1 000万人口城市 300万~500万人口城市 100万~300万人口城市 50万~100万人口城市 50万以下人口城市 0 2 2 25 35 129 6 10 21 103 138 380

建制镇数量/个 2 173 19 410

注:2010年数据根据第六次全国人口普查数据整理

材料二 我国城镇化目前存在许多突出问题,比如“土地城镇化”快于“人口城镇化”,建设用地粗放低效;城镇空间分布和规模结构不合理;“城市病”问题日益突出;自然历史文化遗产保护不力,城市建设缺乏特色。

(1)根据材料一,说明我国城镇化从1978年到2012年的变化特点。(4分)

(2)结合材料二,列举我国有哪些“城市病”。(4分)

28.(12分)阅读图文材料,完成下列各题。

材料一 上海市快速发展的城镇化,造成明显的城市热岛效应。热岛强度是表示热岛效应的重要指标,用城市和郊区的气温差值表示。下图为1961—2015年上海市热岛强度变化示意图。

材料二 上海市是我国著名的制造业中心,下图为该市主要制造业基地分布示意图。“1+6”大都市圈包括上海、苏州、无锡、南通、宁波、嘉兴、舟山,总面积2.99万平方千米,总人口约5 400万,该都市圈努力打造60~90分钟交通圈,形成“同城效应”。

(1)简述1961—2015年上海热岛强度变化特征,提出解决城市热岛问题的主要措施。(4分)

(2)分析上海与周边城市形成“同城效应”的主要条件及其对居民生活产生的影响。(4分)

(3)未来崇明岛将建设成为国际生态岛,请你就“协调城镇化发展与建设国际生态岛”这一话题,提出合理化建议。(4分)

29.(14分)阅读图文材料,完成下列各题。

下图为某地区城市规划示意图,城市综合体是集居住、办公、餐饮、文娱为一体的城市生活空间。

(1)该城市拟在①②③④四处建设保障性住房,简述其选址的共同区位条件。(4分)

(2)该城市拟在甲地规划建设化工园,试评价其选址的合理性。(4分)

(3)位于主城的丙处拟规划建设地标级城市综合体项目,指出该项目在城镇化进程中的作用。(4分)

(4)简述该城市治理交通拥堵问题的主要措施。(2分)

答案:1.B 2.D

解析:该组题考查区域自然地理环境特征及其对人文环境特征的影响,考查读图能力。第1题,由图可知,该地位于地中海东部,属于地中海气候,夏季炎热干燥,冬季温和多雨,气候干旱。当地植被、河流稀少,木材缺乏,但黄土广布,地势平坦,当地人就地取材,用泥土筑起黄土塔。第2题,该地为地中海气候区,夏季炎热干燥,冬季温和多雨。据材料和图可

知,圆锥形屋顶利于冬季快速排出雨水,减轻屋顶压力,同时减弱春秋季的风沙对房屋的冲击。厚墙可以减弱夏季室外高温的影响,冬季保温。

答案:3.D 4.C

解析:第3题,从图中可以看出,杭州西部为山区,城区主要向地势平坦的东部扩展;根据城市形态可以看出城市沿交通干线延伸。第4题,杭州市经济发达,城镇化水平高于全国平均水平。

答案:5.B 6.A

解析:第5题,读图可知,对房价影响较大且变化较小的因素是楼层。第6题,读图可知,2011—2013年重点学校距离对房价的影响最大,且比较稳定,因此房地产开发商比较偏好靠近重点学校的地块。

答案:7.D 8.B

解析:第7题,R功能用地位于城市的中心位置,可知为商业用地,故A项错误;M功能用地市中心附近减少,距市中心5~10千米处以增加为主,故B项错误;C功能用地面积变化最小,故C项错误;M功能用地为工业用地,距离市中心越来越远,说明呈现向外迁移的趋势,故D项正确。第8题,C功能用地为住宅用地,距离市中心16~18千米处面积明显变化,主要原因是城市中心区用地趋于紧张、城市交通不断完善、市中心交通拥堵,故①③⑤正确,B项正确。

答案:9.D 10.A

解析:第9题,雷雨是空气对流运动形成的,对流雨以低纬度最多。爪哇岛地处热带,周围水域广阔,空气对流强烈,易形成雷雨;M地是山间盆地,白天四周山坡升温快,但是中午过后,盆地内部水汽蒸发旺盛,对流强烈,对流雨多在午后出现。D项正确。第10题,M地多大风暴雨,房屋应具有防风、防雷雨功能。A项正确。

11.答案:A

答案:12.C 13.A 14.D

解析:本组题主要考查城市功能分区及其区位主导因素。第12题,从图中可以看出,与大型商贸中心较近的地区土地利用主要为海港和其他建筑,故大型商贸中心区位的主导因素是海洋运输和贸易。第13题,考查读图分析能力。从图中信息可知,在距大型商贸中心0~8千米范围内,城市内部的土地全部开发。第14题,考查城市的空间结构。从题中信息可知,城市60%的人口居住在离市中心3千米的范围内,且在距商贸中心5千米范围内有海港、工业区分布,因此该城市商业区、工业区和居住区没有明显的界线,即该城市自市中心向外没有形成明显的功能分区。

答案:15.A 16.D

解析:江淮城市群地处江淮地区,地势平坦开阔,拥有长江、京沪铁路等便利的水陆交通线;大陆性季风气候显著;地处我国中部,工业发展的基础较差。科技创新型城市依托的是雄厚的科技实力。

答案:17.A 18.C

解析:第17题,图中显示,第一阶段郊外人口减少、中心城市人口增加,则为城镇化阶段;第二阶段中心城市人口增加趋缓,同时郊外地区人口增加较多,则是郊区城镇化阶段;第三阶段中心城市人口持续减少、都市圈整体人口减少,则为逆城市化阶段;第四阶段中后期中心城市人口又逐渐增加,为再城镇化阶段。第18题,图中中心城市曲线与时间坐标

有两个交点,其中右侧一个交点是人口处在最低值的阶段,此时中心城市人口持续减少、整个都市圈人口还在减少,说明处于逆城市化阶段。

答案:19.A 20.C

解析:第19题,受热岛效应与雨岛效应影响,城市中心区的降水量比郊区大,故X表示城市中心区,Y表示郊外平原区。由于城市绿地少、建筑用地多而地表径流汇集快,图中①的径流汇集最快,故最能反映当前北京城市雨洪径流变化状态的是曲线①。第20题,城市建设使硬化地面扩大,不利于地表水下渗,地下水不易得到补给,水位不会上升,地表径

流总量也不会减少;城市雨岛效应会增大市中心的降水;但硬化地面没有涵蓄水分的功能,故蒸发量和下渗量会减少,推广使用渗水砖、扩大绿地面积既利于地表水下渗,也利于增大地表蒸发。

答案:21.D 22.C

解析:第21题,纵坐标代表城镇化进程速度,横坐标代表经济发展速度。1975—2005年,我国城镇化水平标准值增大,说明我国城镇化进程快于世界平均水平;曲线斜率显示,1985—1995年城镇化进程慢于经济发展,1995—2005年城镇化进程快于经济发展。第22题,目前我国的人均GDP比较少,城镇化水平也较低,所以处于Ⅲ型。

答案:23.B 24.C

解析:第23题,城市土地供应紧张势必导致地价上涨;城市生活成本提高、质量下降,将使一部分人口和企业迁离城市。第24题,卫星城可以分散一部分大城市职能,对大城市起到减轻人地矛盾、改善环境的作用。城镇化水平并没有下降,反而有所上升;中心商务区也不会向郊区迁移。

25.答案:C

解析:材料所示时段,北京城市人口中以户籍人口为主;北京的城镇化水平增长可分为两个阶段:1980—1986年代表的20世纪80年代城镇化水平基本维持原状,1992—1999年代表的20世纪90年代城镇化速度有所上升。深圳城市暂住人口增长极快,占总人口的比重从1980年的3.6%快速增长至1999年的70.4%,成为深圳人口的主要构成,城镇化水平快速增长。

26.答案:(1)① 位于城市最小风频上风地带,工业对城区居民污染轻 ②处南部(或②) 以大学城为依托,人才丰富,交通便利,环境质量好 ③ 位于城市中心地带,人口稠密,交通便利 ④ 化肥厂、石油化工厂和印染厂等水污染或大气污染严重的工厂位于④区,污染严重

(2)顺东南季风方向,能加快来自东南面化工区的大气污染物质在城区的扩散,提高城市环境质量。

27.答案:(1)城镇人口数量增多;城镇化率不断上升,与世界平均水平接近;1996年以后城镇化上升速度快;城镇数量不断增多,以中小城镇为主。

(2)环境质量下降;交通拥挤;住房困难;就业压力增大等。

28.答案:(1)变化特征:城市中心区域的气温明显高于外围郊区,波动上升。措施:保护并增大城区的绿地、水体面积;建设通风廊道;调整能源结构;控制市中心人口密度。

(2)条件:高速公路和高速铁路的建设。影响:扩大出行范围,扩大生活圈;有利于地区间的文化交流;增加交通成本。

(3)调整产业结构,通过发展第三产业推动城镇化;发展休闲旅游业等现代服务业;建立自然保护区,鼓励保护性开发。

解析:第(1)题,据图描述上海热岛强度变化特征,从增加绿地水体、建设通风廊道、调整能源结构、控制中心城区人口规模等方面提出解决城市热岛问题的主要措施。第(2)题,快速交通是上海与周边城市形成“同城效应”的主要条件,从出行范围、文化交流和交通成本等方面分析对居民生活产生的影响。第(3)题,从产业发展和生态保护等角度提出崇明岛“协调城镇化发展与建设国际生态岛”的合理化建议。

29.答案:(1)主城外围,地价较低;交通干线附近,交通便利,方便居民出行。

(2)位于城市盛行风下风向,河流下游,对城市空气和水源污染小;水陆交通便利。

(3)推动郊区城镇化,充分合理利用土地资源;有利于劳动人口向第三产业流动;方便城市居民生活。

(4)合理规划城市道路(或合理进行城市规划);公交优先、重点发展轨道运输、发展立体交通等;加强交通管理。

解析:第(1)题,该城市拟在①②③④四处建设保障性住房,其选址的共同区位条件是位于主城外围,地价较低;位于交通干线附近,交通便利,方便居民出行。第(2)题,甲地位于城市盛行风的下风向,河流下游,对城市空气和水源污染小。甲地水陆交通便利。第(3)题,位于主城的丙处拟规划建设地标级城市综合体项目,该项目在城镇化进程中的作用是推动郊区城镇化,充分合理利用土地资源,有利于劳动人口向第三产业流动,方便城市居民生活。第(4)题,该城市治理交通拥堵问题的主要措施有合理规划城市道路或合理进行城市规划;公交优先、重点发展轨道运输、发展立体交通;加强交通管理等。

13