第一章 人口与地理环境单元测评(含解析)

文档属性

| 名称 | 第一章 人口与地理环境单元测评(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-13 20:58:22 | ||

图片预览

文档简介

第一单元测评

(时间:60分钟 满分:100分)

一、单项选择题(每小题2分,共50分)

读某地区人口与海拔相关示意图,完成1~2题。

1.图中曲线反映出的地区可能是( )

A.四川盆地与青藏高原过渡地带

B.恒河平原与喜马拉雅山过渡地带

C.亚马孙平原与巴西高原过渡地带

D.刚果盆地与东非高原过渡地带

2.该地区海拔400米以下地区人口密度低的原因是( )

A.气候湿热,不适宜人类居住

B.地势低平,洪涝灾害频繁

C.峡谷地带,交通不便

D.气候干燥,水源缺乏

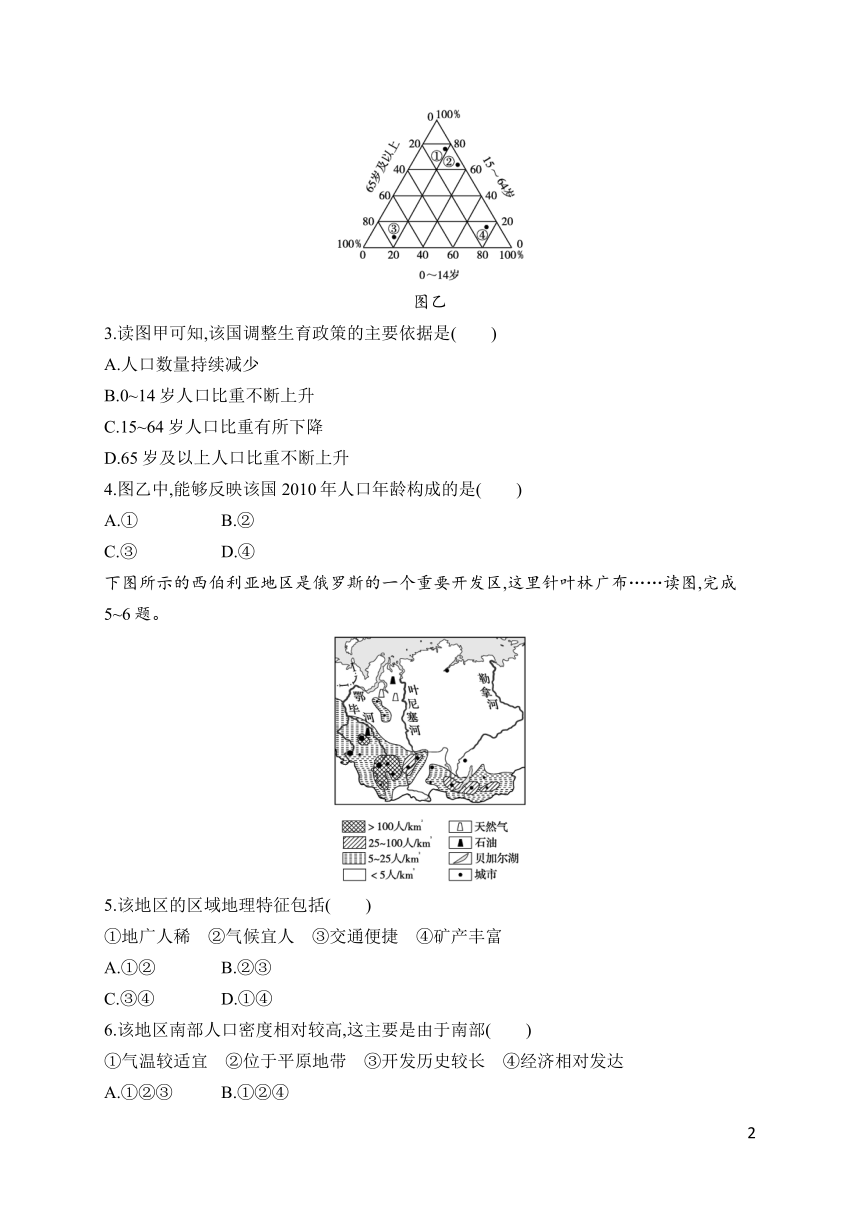

读图甲、图乙,完成3~4题。

图甲 某国人口年龄构成

图乙

3.读图甲可知,该国调整生育政策的主要依据是( )

A.人口数量持续减少

B.0~14岁人口比重不断上升

C.15~64岁人口比重有所下降

D.65岁及以上人口比重不断上升

4.图乙中,能够反映该国2010年人口年龄构成的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

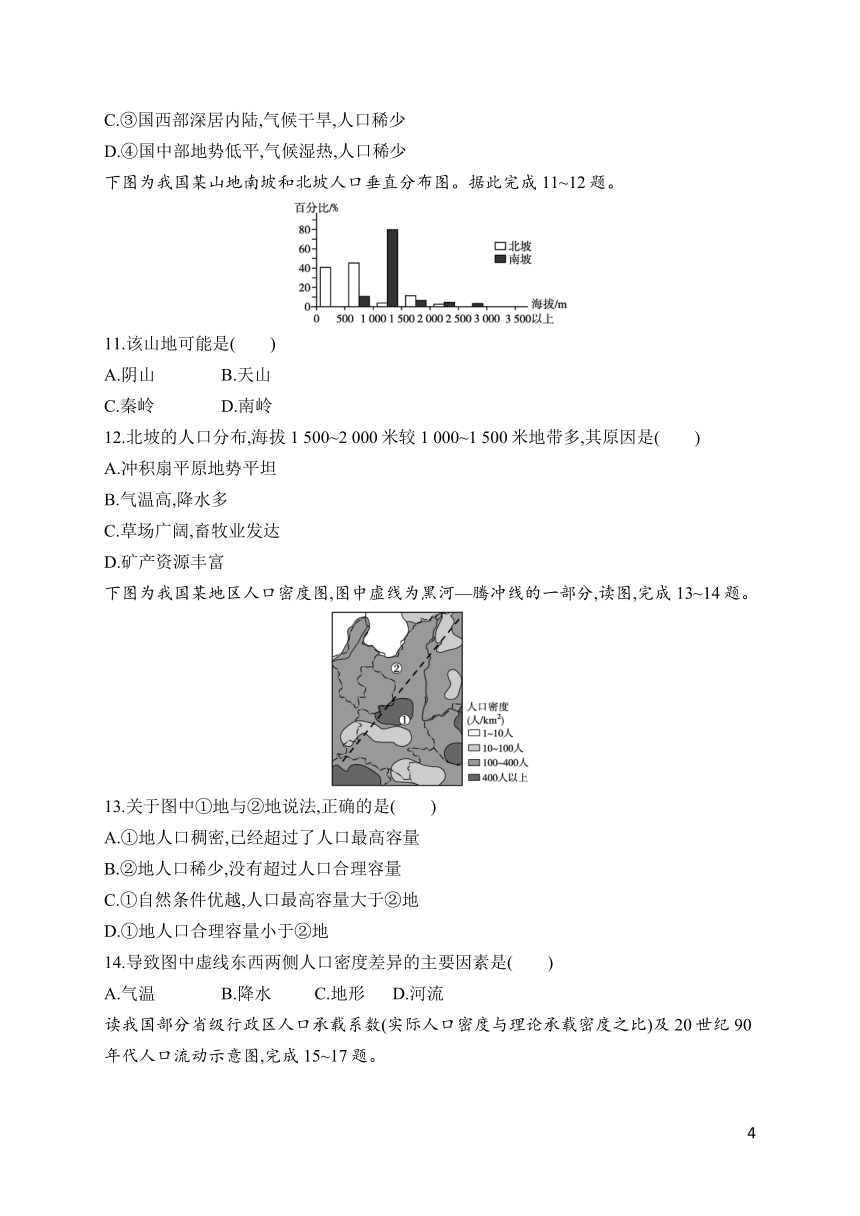

下图所示的西伯利亚地区是俄罗斯的一个重要开发区,这里针叶林广布……读图,完成5~6题。

5.该地区的区域地理特征包括( )

①地广人稀 ②气候宜人 ③交通便捷 ④矿产丰富

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

6.该地区南部人口密度相对较高,这主要是由于南部( )

①气温较适宜 ②位于平原地带 ③开发历史较长 ④经济相对发达

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

人类密集地区称“人类大陆”,下图为人类大陆图。读图,完成7~8题。

7.图中世界人口的分布( )

A.高纬度比低纬度多

B.大洋洲比亚洲多

C.西半球比东半球多

D.北半球比南半球多

8.图中区域以黄色人种为主的是( )

A.①地 B.②地

C.③地 D.④地

下图是四个国家人口分布模式图。读图,完成9~10题。

9.图中①②③④代表的国家依次是( )

A.德国、澳大利亚、美国、印度

B.美国、印度、德国、澳大利亚

C.澳大利亚、印度、美国、德国

D.澳大利亚、德国、美国、印度

10.关于四国人口分布原因的叙述,正确的是( )

A.①国中部、西部海拔高,气候寒冷,人口稀少

B.②国人口最密集区的分布与该国工业分布一致

C.③国西部深居内陆,气候干旱,人口稀少

D.④国中部地势低平,气候湿热,人口稀少

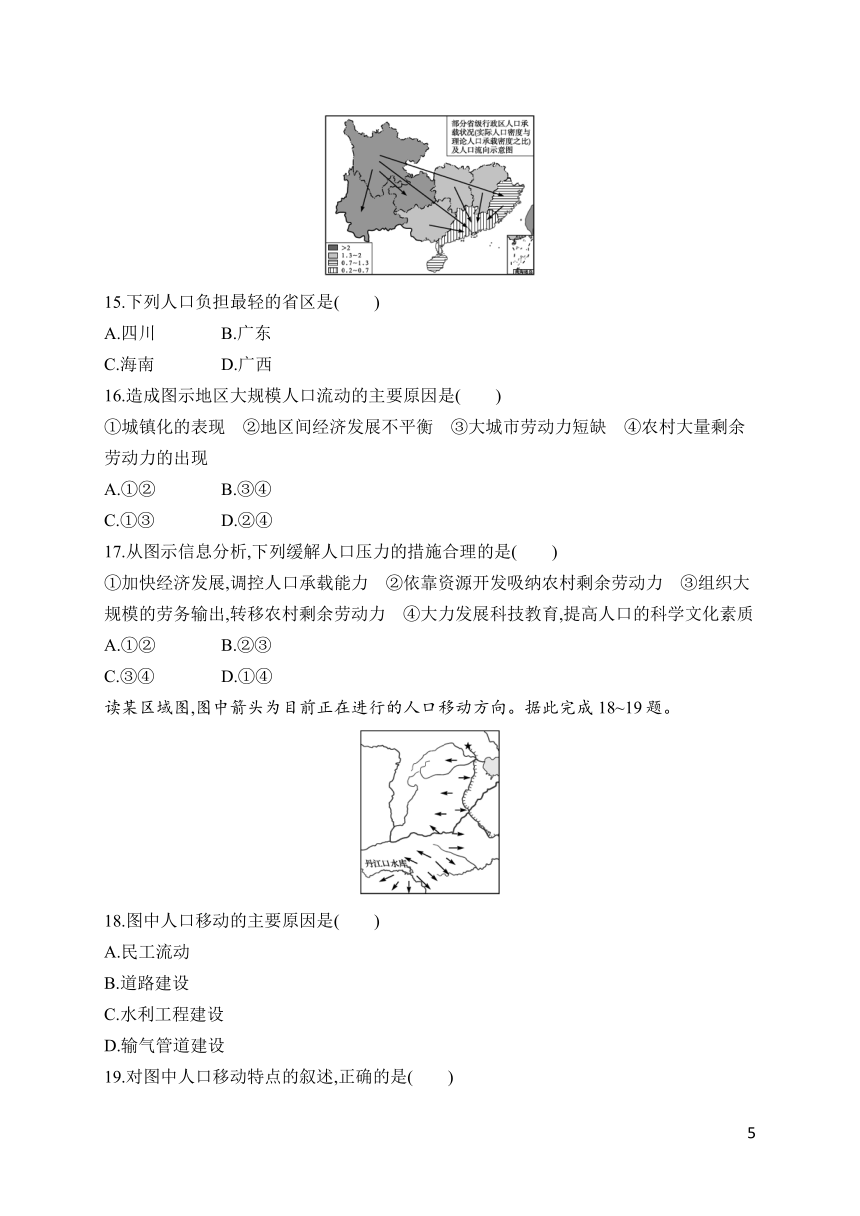

下图为我国某山地南坡和北坡人口垂直分布图。据此完成11~12题。

11.该山地可能是( )

A.阴山 B.天山

C.秦岭 D.南岭

12.北坡的人口分布,海拔1 500~2 000米较1 000~1 500米地带多,其原因是( )

A.冲积扇平原地势平坦

B.气温高,降水多

C.草场广阔,畜牧业发达

D.矿产资源丰富

下图为我国某地区人口密度图,图中虚线为黑河—腾冲线的一部分,读图,完成13~14题。

13.关于图中①地与②地说法,正确的是( )

A.①地人口稠密,已经超过了人口最高容量

B.②地人口稀少,没有超过人口合理容量

C.①自然条件优越,人口最高容量大于②地

D.①地人口合理容量小于②地

14.导致图中虚线东西两侧人口密度差异的主要因素是( )

A.气温 B.降水 C.地形 D.河流

读我国部分省级行政区人口承载系数(实际人口密度与理论承载密度之比)及20世纪90年代人口流动示意图,完成15~17题。

15.下列人口负担最轻的省区是( )

A.四川 B.广东

C.海南 D.广西

16.造成图示地区大规模人口流动的主要原因是( )

①城镇化的表现 ②地区间经济发展不平衡 ③大城市劳动力短缺 ④农村大量剩余劳动力的出现

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

17.从图示信息分析,下列缓解人口压力的措施合理的是( )

①加快经济发展,调控人口承载能力 ②依靠资源开发吸纳农村剩余劳动力 ③组织大规模的劳务输出,转移农村剩余劳动力 ④大力发展科技教育,提高人口的科学文化素质

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

读某区域图,图中箭头为目前正在进行的人口移动方向。据此完成18~19题。

18.图中人口移动的主要原因是( )

A.民工流动

B.道路建设

C.水利工程建设

D.输气管道建设

19.对图中人口移动特点的叙述,正确的是( )

A.从人口年龄结构上看以青壮年居多

B.从人口受教育程度上看以高学历人口居多

C.从人口移动距离上看以长距离迁移居多

D.从人口移动形式上看以线形分散为主

下图中的人口迁移差额率指人口迁移数与总人口的比例,正值为迁入。读图,完成20~22题。

20.图中四个地区人口增长速度最快和最慢的分别是( )

A.甲、丙

B.乙、丁

C.丙、丁

D.甲、丁

21.如果甲、乙、丙、丁各代表一个国家,则下面四组国家中最可能的是( )

A.埃塞俄比亚、沙特阿拉伯、德国、日本

B.美国、德国、阿根廷、匈牙利

C.日本、中国、越南、匈牙利

D.科威特、索马里、葡萄牙、德国

22.最有可能反映美国东北部人口变动情形的是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

读我国珠江三角洲某市人口增长示意图,完成23~24题。

23.有关该市人口数量变化的说法,正确的是( )

A.从总体上看,该市人口数量的变化以机械增长为主

B.该市人口数量呈下降趋势

C.影响该市人口迁移的主要因素是政治因素

D.该市人口自然增长率整体呈上升趋势

24.2006—2010年该市人口机械增长率呈下降趋势,其原因最有可能是( )

A.该市因经济发展速度减缓而出现“民工荒”

B.该市生态环境恶化,人口迁入量逐年减小

C.人口迁出地区经济的发展

D.农村生存环境已优于城市

下图为我国沿海某省1960—2060年出生率与死亡率的变化及预测图。读图,完成25题。

25.关于该省人口自然变化的叙述,正确的是( )

A.a曲线1970年后变化的主要原因是经济快速发展

B.b曲线1980年后缓慢上升与a曲线变化无关

C.在K时间点之后,人口总量仍将继续增长

D.2020年处于低出生率、低死亡率、低自然增长率阶段

二、综合题(共50分)

26.(14分)阅读材料,完成下列各题。

材料 图甲为2013年与2012年人口净流入对比图,图乙为我国部分省级行政区人口迁移流向。

2013年与2012年人口净流入对比图

图甲

图乙

(1)描述图甲中显示的人口迁移特征。(4分)

(2)说出图乙中云南省人口迁移的特征,并分析其原因。(5分)

(3)说明现阶段我国人口大规模流动的主要原因,并分析与80、90后相比,70后的人口迁移较少的原因。(5分)

27.(13分)阅读关于中国人口的资料,完成下列各题。

材料一 国家统计局报告称:2011年,我国城镇人口比重达到51.27%,与上年相比上升了1.32个百分点。2011年全国流动人口为2.30亿,同比上年年末增加828万人。

材料二

图1 我国人口及其自然增长率变化趋势

图2 我国出生人口性别比变化情况

(1)图1反映2006—2011年我国人口变化有何特点 说明变化原因。(4分)

(2)出生人口性别比,是指一定时期内出生男婴总数和女婴总数的比值,通常用每100名女婴所对应的男婴数来表示。概述2006—2011年我国出生人口性别比的变化情况,并分析其影响。(4分)

(3)分析现阶段我国人口大规模流动的主要原因,概述人口流动对农村和城市分别产生的影响。(5分)

28.(13分)阅读图文材料,完成下列各题。

人口抚养比指总人口中非劳动年龄人口数与劳动年龄人口数之比,通常用百分比表示,说明每100名劳动年龄人口大致要负担非劳动年龄人口的数量。2016年1月1日我国“全面二孩”政策的实施标志着中国结束了30多年来的独生子女政策。下图为1950—2050年中国人口年龄结构和抚养比(含预测)示意图。

(1)简述1975—2005年我国人口抚养比降低的原因。(4分)

(2)从年龄结构的角度分析,有人认为我国经济发展的“黄金时期”是2000—2030年,据图说出其判断的理由。(4分)

(3)据图分析2016年我国实施“全面二孩”政策的原因。(5分)

29.(10分)目前,保护耕地的压力不断增大。结合表1、表2及有关材料,完成下列各题。

表1 未来某地区资源环境承载力的最低消费量

耕地/公顷 森林面积/公顷 淡水/m3

0.1 0.1 2 000

表2 某地区现有资源总量

人口 面积 /km2 耕地 /km2 森林面 积/km2 年径流总 量/m3

6 200万人 22万 8万 7.5万 5 105亿

材料 根据该地区人口发展趋势,预计20年后该地区人口将达到9 000万,进入人口高峰期。同时因建设用地和退耕还湖而使现有耕地面积减少8 000平方千米,新造林面积10 000平方千米。

(1)该地区现有人均资源占有量分别是耕地 ,森林面积 ,淡水 。(3分)

(2)未来该地区资源环境承载力最大的限制因素是 ,解决这一问题的途径有哪些 (4分)

(3)未来该地区资源环境承载力最小的限制因素是 ,利用这种资源应注意的问题是什么 (3分)

答案:1.D 2.A

解析:从图中可以看出,该地地势较低的平原人口占20%,然后随地势升高人口比重减少,到300米左右又随地势升高人口比重增加。这可能是因为地势较低的地区气候不利于人们的生活。而备选项中的四川盆地、恒河平原是典型的人口稠密地区,亚马孙平原海拔大部分在150米左右,是人烟稀少地区,不可能占20%的人口比重;刚果盆地大部分海拔在300~500米,由于是热带雨林气候,气候湿热而不适宜人类居住,所以人口较少。

答案:3.D 4.A

解析:第3题,从图甲中可以看出,该国0~14岁的人口比重不断下降,65岁及以上的老年人口比重不断上升,表明该国人口老龄化日益严重。第4题,图甲显示2010年该国0~14岁人口比重为16.60%,15~64岁人口比重为74.53%,65岁及以上的老年人口比重为8.87%,符合图乙中的①点。

答案:5.D 6.C

答案:7.D 8.A

解析:第7题,由图可以看出,世界的人口主要分布在北半球的中低纬度近海平原地区,高纬度比低纬度少;亚洲人口最多;东半球人口比西半球多;北半球人口比南半球多,故选D项。第8题,世界上的人口按肤色可分为白色人种、黄色人种和黑色人种,其中黄色人种分布在亚洲东部和东南部,主要分布在图中的①地,故选A项。

答案:9.D 10.B

解析:第9题,①国人口集中在国土东南部与西南部,与澳大利亚相符;②国人口集中在莱茵河、多瑙河流域,为德国;③国人口东多西少,与美国相符;④国东北部人口稠密,与印度吻合。第10题,澳大利亚中、西部气候干旱,人口稀少;美国西部以山地为主,开发较晚,人口稀少;印度中部为德干高原。

答案:11.B 12.C

解析:第11题,根据图中人口的分布判断:北坡的山脚人口多,说明山麓自然条件好,而南坡的山腰人口多,说明自然条件好,只有天山满足。在冬季,由于西风和西北风的影响,北坡为迎风坡,降水量多,气候湿润,而南坡则全年干旱;南坡山腰的光照条件好。选B项。第12题,由于该山地北坡为迎风坡,降水量多,气候湿润,形成山地草场。

答案:13.C 14.B

解析:第13题,图中①区域为渭河平原,②地为黄土高原,①地自然条件优越,人口最高容量与人口合理容量都大于②地,两地的人口数量都超过了人口合理容量,但没有超过人口最高容量这个极限值。第14题,黑河—腾冲线以西大部分地区气候干旱,水资源缺乏,导致环境承载力小而人口密度较小。

答案:15.B 16.D 17.D

解析:人口承载系数越小,人口负担越轻。地区间经济发展不平衡、农村大量剩余劳动力的出现是造成图示区域人口大规模流动的主要原因。加快经济发展、提高人口素质是缓解人口压力的合理措施。

答案:18.C 19.D

解析:第18题,从图中可以看出,该地人口迁移主要是由丹江口水库向四周迁移,即水利工程建设是图中人口迁移的主要原因。第19题,水利工程建设导致的人口迁移与年龄结构、受教育程度无关。所有的居民必须全部迁走;图中的人口迁移以短距离为主,从形式上看以线形分散为主。

答案:20.D 21.D 22.C

解析:第20题,将图中各地的人口自然增长率与人口迁移差额率转换后相加即可求出各地的人口增长速度。第21题,美国、日本、德国等发达国家人口自然增长率较低,甚至出现负增长;科威特、索马里等发展中国家人口自然增长率较高,受邻国战争及石油开采的影响,科威特的人口迁入量较大。第22题,美国东北部地区经济发达,人口自然增长率较低;由于环境变化,东北部地区人口大量南迁。

答案:23.A 24.C

解析:第23题,2002—2010年该市的人口数量一直呈上升趋势,但自然增长率整体呈下降趋势,其人口数量的增长以机械增长为主,导致人口大量迁入的主要因素是经济因素。第24题,由图分析可知,2006—2010年该市的人口机械增长率有所下降,和广大中西部地区的经济快速发展有关。

25.答案:D

解析:a曲线是出生率,在1970到1980年变化的主要原因是实施了严格的计划生育政策后,出生率减少;b曲线是死亡率,后期缓慢上升是老龄化造成的,出现老龄化与出生率低有关;在K时间点之后,出生率小于死亡率,人口出现负增长;2020年为低出生率、低死亡率、低自然增长率的现代型模式。

26.答案:(1)“北上广”仍然是主要的人口迁入区,但增长趋势明显减缓;苏、辽、吉、鄂、赣等省级行政区主要以迁出为主;皖、台、甘等省级行政区由净迁出区变为净迁入区;青、贵、琼、闽等省级行政区人口净迁入明显增加。

(2)特征:主要迁入广东、浙江等发达地区及邻近的四川。原因:广东、浙江等发达地区可以提供更多的就业机会,工资水平高,是主要迁入区;出于气候、生活习惯、生活方式等适应性的考虑,人口迁移主要选择就近迁移。

(3)农村有大量剩余劳动力;城乡之间、地区之间经济发展水平差距较大;人口流入地区的就业机会较多;流入地区的生活环境一般比较优越。

70后人口大多数已经成家,受中国人以家庭为核心的价值观念影响,流动的可能性较低;考虑孩子上学等因素。

解析:第(1)题,人口迁移的特征主要结合图甲中不同省级行政区人口净流入对比,从迁入和迁出两个角度分析,注意观察两个年份的变化。第(2)题,从图中可以看出云南省人口主要迁入四川、浙江和广东,迁入四川主要是距离较近,而迁入浙江、广东主要是因为经济因素。第(3)题,现阶段我国人口大规模流动的原因应从流入区与流出区的特点及流入区与流出区的差异来分析。对比不同的年龄段,从家庭、思想观念等方面分析70后的人口迁移较少的原因。

27.答案:(1)总人口数逐年增加,人口自然增长率下降。原因:人口基数大,净增人口多;实行计划生育政策,有效地控制了人口过快增长。

(2)2006年至2008年上升、2008年至2011年下降,总体看我国出生人口性别比偏高(失衡)。影响:人口性别比失衡不利于婚姻、家庭和社会的稳定,不利于我国社会经济的健康发展。

(3)农村大量剩余劳动力的出现;人口流入地区经济条件、生活水平、就业机会优于人口流出地区。农村:改善农村经济状况,促进农村与城市的经济文化交流;青壮年劳动力流失,出现土地撂荒、留守儿童等问题。城市:弥补劳动力不足问题,提高城镇化水平;对城市基础设施和公共服务造成巨大压力。

解析:第(1)题,根据图1中总人口和人口自然增长率判断,2006—2011年我国自然增长率持

续降低,达到了低生育水平,这得益于计划生育政策的实施。但我国人口基数大,每年

新增人口多,因此总人口呈不断上升趋势。第(2)题,2006—2011年,我国人口性别比在2008年以前呈现上升趋势,而其后出现下降趋势。但总体来说,人口性别比仍然失衡,这不利于婚姻、家庭和社会的稳定及经济的健康发展。第(3)题,人口大规模流动对人口流入地区和流出地区的影响差异较大,要注重分点回答。

28.答案:(1)20世纪70年代我国实行计划生育政策,使新生儿数量减少,随着时间的推移,这部分人口转化为劳动力人口,还未成为老年人口,因此1975—2005年我国人口抚养比逐渐降低。

(2)15~64岁为劳动适龄人口,由图中曲线可以看出2000—2030年15~64岁人口所占百分比较大,而人口抚养比较小,因此此阶段劳动力资源相对丰富,抚养负担轻,对经济发展十分有利。

(3)2010年前后我国劳动年龄人口(15~64岁)的数量达到最大,人口抚养比最低,之后劳动年龄人口数量逐渐减少,未来将面临劳动力供给不足的困扰,经济增长步伐将放缓;65岁及以上人口所占百分比逐渐增大,老龄化趋势日趋严重,抚养负担加重,社会医疗、护理负担加重,我国将面临“未富先老”的巨大养老压力。

解析:第(1)题,20世纪70年代我国开始实行计划生育政策,使新生儿数量减少,随着时间的推移,这部分人口转化为劳动力人口,因此少年儿童与老年人口的数量都少,故人口抚养比降低。第(2)题,根据示意图中提供的信息判断,这个时间段劳动力人口(15~64岁为

劳动适龄人口)所占比重大,而人口抚养比较小,即劳动力丰富,社会抚养负担轻,因此对经济发展相当有利。第(3)题,我国实行“全面二孩”政策主要是因为我国人口年龄构成的变化。2010年前后我国劳动年龄人口数量达到最大,之后逐渐减少,而老年人口的比重逐渐增加,呈现出社会养老负担加重的趋势,因此实施“全面二孩”政策。

29.答案:(1)0.001 3 km2/人 0.001 2 km2/人 8 234 m3/人

(2)耕地 在城市工程和交通建设中应尽量节约用地,少占耕地;积极开发宜农荒地;加大农业科技投入,提高农产品质量和单位面积产量;加大开放程度,互通有无,以满足人们生产、生活的需要。

(3)淡水 节约用水,防治水污染,建设水利设施,调节水资源的时空分布。

12

(时间:60分钟 满分:100分)

一、单项选择题(每小题2分,共50分)

读某地区人口与海拔相关示意图,完成1~2题。

1.图中曲线反映出的地区可能是( )

A.四川盆地与青藏高原过渡地带

B.恒河平原与喜马拉雅山过渡地带

C.亚马孙平原与巴西高原过渡地带

D.刚果盆地与东非高原过渡地带

2.该地区海拔400米以下地区人口密度低的原因是( )

A.气候湿热,不适宜人类居住

B.地势低平,洪涝灾害频繁

C.峡谷地带,交通不便

D.气候干燥,水源缺乏

读图甲、图乙,完成3~4题。

图甲 某国人口年龄构成

图乙

3.读图甲可知,该国调整生育政策的主要依据是( )

A.人口数量持续减少

B.0~14岁人口比重不断上升

C.15~64岁人口比重有所下降

D.65岁及以上人口比重不断上升

4.图乙中,能够反映该国2010年人口年龄构成的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

下图所示的西伯利亚地区是俄罗斯的一个重要开发区,这里针叶林广布……读图,完成5~6题。

5.该地区的区域地理特征包括( )

①地广人稀 ②气候宜人 ③交通便捷 ④矿产丰富

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

6.该地区南部人口密度相对较高,这主要是由于南部( )

①气温较适宜 ②位于平原地带 ③开发历史较长 ④经济相对发达

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

人类密集地区称“人类大陆”,下图为人类大陆图。读图,完成7~8题。

7.图中世界人口的分布( )

A.高纬度比低纬度多

B.大洋洲比亚洲多

C.西半球比东半球多

D.北半球比南半球多

8.图中区域以黄色人种为主的是( )

A.①地 B.②地

C.③地 D.④地

下图是四个国家人口分布模式图。读图,完成9~10题。

9.图中①②③④代表的国家依次是( )

A.德国、澳大利亚、美国、印度

B.美国、印度、德国、澳大利亚

C.澳大利亚、印度、美国、德国

D.澳大利亚、德国、美国、印度

10.关于四国人口分布原因的叙述,正确的是( )

A.①国中部、西部海拔高,气候寒冷,人口稀少

B.②国人口最密集区的分布与该国工业分布一致

C.③国西部深居内陆,气候干旱,人口稀少

D.④国中部地势低平,气候湿热,人口稀少

下图为我国某山地南坡和北坡人口垂直分布图。据此完成11~12题。

11.该山地可能是( )

A.阴山 B.天山

C.秦岭 D.南岭

12.北坡的人口分布,海拔1 500~2 000米较1 000~1 500米地带多,其原因是( )

A.冲积扇平原地势平坦

B.气温高,降水多

C.草场广阔,畜牧业发达

D.矿产资源丰富

下图为我国某地区人口密度图,图中虚线为黑河—腾冲线的一部分,读图,完成13~14题。

13.关于图中①地与②地说法,正确的是( )

A.①地人口稠密,已经超过了人口最高容量

B.②地人口稀少,没有超过人口合理容量

C.①自然条件优越,人口最高容量大于②地

D.①地人口合理容量小于②地

14.导致图中虚线东西两侧人口密度差异的主要因素是( )

A.气温 B.降水 C.地形 D.河流

读我国部分省级行政区人口承载系数(实际人口密度与理论承载密度之比)及20世纪90年代人口流动示意图,完成15~17题。

15.下列人口负担最轻的省区是( )

A.四川 B.广东

C.海南 D.广西

16.造成图示地区大规模人口流动的主要原因是( )

①城镇化的表现 ②地区间经济发展不平衡 ③大城市劳动力短缺 ④农村大量剩余劳动力的出现

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

17.从图示信息分析,下列缓解人口压力的措施合理的是( )

①加快经济发展,调控人口承载能力 ②依靠资源开发吸纳农村剩余劳动力 ③组织大规模的劳务输出,转移农村剩余劳动力 ④大力发展科技教育,提高人口的科学文化素质

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

读某区域图,图中箭头为目前正在进行的人口移动方向。据此完成18~19题。

18.图中人口移动的主要原因是( )

A.民工流动

B.道路建设

C.水利工程建设

D.输气管道建设

19.对图中人口移动特点的叙述,正确的是( )

A.从人口年龄结构上看以青壮年居多

B.从人口受教育程度上看以高学历人口居多

C.从人口移动距离上看以长距离迁移居多

D.从人口移动形式上看以线形分散为主

下图中的人口迁移差额率指人口迁移数与总人口的比例,正值为迁入。读图,完成20~22题。

20.图中四个地区人口增长速度最快和最慢的分别是( )

A.甲、丙

B.乙、丁

C.丙、丁

D.甲、丁

21.如果甲、乙、丙、丁各代表一个国家,则下面四组国家中最可能的是( )

A.埃塞俄比亚、沙特阿拉伯、德国、日本

B.美国、德国、阿根廷、匈牙利

C.日本、中国、越南、匈牙利

D.科威特、索马里、葡萄牙、德国

22.最有可能反映美国东北部人口变动情形的是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

读我国珠江三角洲某市人口增长示意图,完成23~24题。

23.有关该市人口数量变化的说法,正确的是( )

A.从总体上看,该市人口数量的变化以机械增长为主

B.该市人口数量呈下降趋势

C.影响该市人口迁移的主要因素是政治因素

D.该市人口自然增长率整体呈上升趋势

24.2006—2010年该市人口机械增长率呈下降趋势,其原因最有可能是( )

A.该市因经济发展速度减缓而出现“民工荒”

B.该市生态环境恶化,人口迁入量逐年减小

C.人口迁出地区经济的发展

D.农村生存环境已优于城市

下图为我国沿海某省1960—2060年出生率与死亡率的变化及预测图。读图,完成25题。

25.关于该省人口自然变化的叙述,正确的是( )

A.a曲线1970年后变化的主要原因是经济快速发展

B.b曲线1980年后缓慢上升与a曲线变化无关

C.在K时间点之后,人口总量仍将继续增长

D.2020年处于低出生率、低死亡率、低自然增长率阶段

二、综合题(共50分)

26.(14分)阅读材料,完成下列各题。

材料 图甲为2013年与2012年人口净流入对比图,图乙为我国部分省级行政区人口迁移流向。

2013年与2012年人口净流入对比图

图甲

图乙

(1)描述图甲中显示的人口迁移特征。(4分)

(2)说出图乙中云南省人口迁移的特征,并分析其原因。(5分)

(3)说明现阶段我国人口大规模流动的主要原因,并分析与80、90后相比,70后的人口迁移较少的原因。(5分)

27.(13分)阅读关于中国人口的资料,完成下列各题。

材料一 国家统计局报告称:2011年,我国城镇人口比重达到51.27%,与上年相比上升了1.32个百分点。2011年全国流动人口为2.30亿,同比上年年末增加828万人。

材料二

图1 我国人口及其自然增长率变化趋势

图2 我国出生人口性别比变化情况

(1)图1反映2006—2011年我国人口变化有何特点 说明变化原因。(4分)

(2)出生人口性别比,是指一定时期内出生男婴总数和女婴总数的比值,通常用每100名女婴所对应的男婴数来表示。概述2006—2011年我国出生人口性别比的变化情况,并分析其影响。(4分)

(3)分析现阶段我国人口大规模流动的主要原因,概述人口流动对农村和城市分别产生的影响。(5分)

28.(13分)阅读图文材料,完成下列各题。

人口抚养比指总人口中非劳动年龄人口数与劳动年龄人口数之比,通常用百分比表示,说明每100名劳动年龄人口大致要负担非劳动年龄人口的数量。2016年1月1日我国“全面二孩”政策的实施标志着中国结束了30多年来的独生子女政策。下图为1950—2050年中国人口年龄结构和抚养比(含预测)示意图。

(1)简述1975—2005年我国人口抚养比降低的原因。(4分)

(2)从年龄结构的角度分析,有人认为我国经济发展的“黄金时期”是2000—2030年,据图说出其判断的理由。(4分)

(3)据图分析2016年我国实施“全面二孩”政策的原因。(5分)

29.(10分)目前,保护耕地的压力不断增大。结合表1、表2及有关材料,完成下列各题。

表1 未来某地区资源环境承载力的最低消费量

耕地/公顷 森林面积/公顷 淡水/m3

0.1 0.1 2 000

表2 某地区现有资源总量

人口 面积 /km2 耕地 /km2 森林面 积/km2 年径流总 量/m3

6 200万人 22万 8万 7.5万 5 105亿

材料 根据该地区人口发展趋势,预计20年后该地区人口将达到9 000万,进入人口高峰期。同时因建设用地和退耕还湖而使现有耕地面积减少8 000平方千米,新造林面积10 000平方千米。

(1)该地区现有人均资源占有量分别是耕地 ,森林面积 ,淡水 。(3分)

(2)未来该地区资源环境承载力最大的限制因素是 ,解决这一问题的途径有哪些 (4分)

(3)未来该地区资源环境承载力最小的限制因素是 ,利用这种资源应注意的问题是什么 (3分)

答案:1.D 2.A

解析:从图中可以看出,该地地势较低的平原人口占20%,然后随地势升高人口比重减少,到300米左右又随地势升高人口比重增加。这可能是因为地势较低的地区气候不利于人们的生活。而备选项中的四川盆地、恒河平原是典型的人口稠密地区,亚马孙平原海拔大部分在150米左右,是人烟稀少地区,不可能占20%的人口比重;刚果盆地大部分海拔在300~500米,由于是热带雨林气候,气候湿热而不适宜人类居住,所以人口较少。

答案:3.D 4.A

解析:第3题,从图甲中可以看出,该国0~14岁的人口比重不断下降,65岁及以上的老年人口比重不断上升,表明该国人口老龄化日益严重。第4题,图甲显示2010年该国0~14岁人口比重为16.60%,15~64岁人口比重为74.53%,65岁及以上的老年人口比重为8.87%,符合图乙中的①点。

答案:5.D 6.C

答案:7.D 8.A

解析:第7题,由图可以看出,世界的人口主要分布在北半球的中低纬度近海平原地区,高纬度比低纬度少;亚洲人口最多;东半球人口比西半球多;北半球人口比南半球多,故选D项。第8题,世界上的人口按肤色可分为白色人种、黄色人种和黑色人种,其中黄色人种分布在亚洲东部和东南部,主要分布在图中的①地,故选A项。

答案:9.D 10.B

解析:第9题,①国人口集中在国土东南部与西南部,与澳大利亚相符;②国人口集中在莱茵河、多瑙河流域,为德国;③国人口东多西少,与美国相符;④国东北部人口稠密,与印度吻合。第10题,澳大利亚中、西部气候干旱,人口稀少;美国西部以山地为主,开发较晚,人口稀少;印度中部为德干高原。

答案:11.B 12.C

解析:第11题,根据图中人口的分布判断:北坡的山脚人口多,说明山麓自然条件好,而南坡的山腰人口多,说明自然条件好,只有天山满足。在冬季,由于西风和西北风的影响,北坡为迎风坡,降水量多,气候湿润,而南坡则全年干旱;南坡山腰的光照条件好。选B项。第12题,由于该山地北坡为迎风坡,降水量多,气候湿润,形成山地草场。

答案:13.C 14.B

解析:第13题,图中①区域为渭河平原,②地为黄土高原,①地自然条件优越,人口最高容量与人口合理容量都大于②地,两地的人口数量都超过了人口合理容量,但没有超过人口最高容量这个极限值。第14题,黑河—腾冲线以西大部分地区气候干旱,水资源缺乏,导致环境承载力小而人口密度较小。

答案:15.B 16.D 17.D

解析:人口承载系数越小,人口负担越轻。地区间经济发展不平衡、农村大量剩余劳动力的出现是造成图示区域人口大规模流动的主要原因。加快经济发展、提高人口素质是缓解人口压力的合理措施。

答案:18.C 19.D

解析:第18题,从图中可以看出,该地人口迁移主要是由丹江口水库向四周迁移,即水利工程建设是图中人口迁移的主要原因。第19题,水利工程建设导致的人口迁移与年龄结构、受教育程度无关。所有的居民必须全部迁走;图中的人口迁移以短距离为主,从形式上看以线形分散为主。

答案:20.D 21.D 22.C

解析:第20题,将图中各地的人口自然增长率与人口迁移差额率转换后相加即可求出各地的人口增长速度。第21题,美国、日本、德国等发达国家人口自然增长率较低,甚至出现负增长;科威特、索马里等发展中国家人口自然增长率较高,受邻国战争及石油开采的影响,科威特的人口迁入量较大。第22题,美国东北部地区经济发达,人口自然增长率较低;由于环境变化,东北部地区人口大量南迁。

答案:23.A 24.C

解析:第23题,2002—2010年该市的人口数量一直呈上升趋势,但自然增长率整体呈下降趋势,其人口数量的增长以机械增长为主,导致人口大量迁入的主要因素是经济因素。第24题,由图分析可知,2006—2010年该市的人口机械增长率有所下降,和广大中西部地区的经济快速发展有关。

25.答案:D

解析:a曲线是出生率,在1970到1980年变化的主要原因是实施了严格的计划生育政策后,出生率减少;b曲线是死亡率,后期缓慢上升是老龄化造成的,出现老龄化与出生率低有关;在K时间点之后,出生率小于死亡率,人口出现负增长;2020年为低出生率、低死亡率、低自然增长率的现代型模式。

26.答案:(1)“北上广”仍然是主要的人口迁入区,但增长趋势明显减缓;苏、辽、吉、鄂、赣等省级行政区主要以迁出为主;皖、台、甘等省级行政区由净迁出区变为净迁入区;青、贵、琼、闽等省级行政区人口净迁入明显增加。

(2)特征:主要迁入广东、浙江等发达地区及邻近的四川。原因:广东、浙江等发达地区可以提供更多的就业机会,工资水平高,是主要迁入区;出于气候、生活习惯、生活方式等适应性的考虑,人口迁移主要选择就近迁移。

(3)农村有大量剩余劳动力;城乡之间、地区之间经济发展水平差距较大;人口流入地区的就业机会较多;流入地区的生活环境一般比较优越。

70后人口大多数已经成家,受中国人以家庭为核心的价值观念影响,流动的可能性较低;考虑孩子上学等因素。

解析:第(1)题,人口迁移的特征主要结合图甲中不同省级行政区人口净流入对比,从迁入和迁出两个角度分析,注意观察两个年份的变化。第(2)题,从图中可以看出云南省人口主要迁入四川、浙江和广东,迁入四川主要是距离较近,而迁入浙江、广东主要是因为经济因素。第(3)题,现阶段我国人口大规模流动的原因应从流入区与流出区的特点及流入区与流出区的差异来分析。对比不同的年龄段,从家庭、思想观念等方面分析70后的人口迁移较少的原因。

27.答案:(1)总人口数逐年增加,人口自然增长率下降。原因:人口基数大,净增人口多;实行计划生育政策,有效地控制了人口过快增长。

(2)2006年至2008年上升、2008年至2011年下降,总体看我国出生人口性别比偏高(失衡)。影响:人口性别比失衡不利于婚姻、家庭和社会的稳定,不利于我国社会经济的健康发展。

(3)农村大量剩余劳动力的出现;人口流入地区经济条件、生活水平、就业机会优于人口流出地区。农村:改善农村经济状况,促进农村与城市的经济文化交流;青壮年劳动力流失,出现土地撂荒、留守儿童等问题。城市:弥补劳动力不足问题,提高城镇化水平;对城市基础设施和公共服务造成巨大压力。

解析:第(1)题,根据图1中总人口和人口自然增长率判断,2006—2011年我国自然增长率持

续降低,达到了低生育水平,这得益于计划生育政策的实施。但我国人口基数大,每年

新增人口多,因此总人口呈不断上升趋势。第(2)题,2006—2011年,我国人口性别比在2008年以前呈现上升趋势,而其后出现下降趋势。但总体来说,人口性别比仍然失衡,这不利于婚姻、家庭和社会的稳定及经济的健康发展。第(3)题,人口大规模流动对人口流入地区和流出地区的影响差异较大,要注重分点回答。

28.答案:(1)20世纪70年代我国实行计划生育政策,使新生儿数量减少,随着时间的推移,这部分人口转化为劳动力人口,还未成为老年人口,因此1975—2005年我国人口抚养比逐渐降低。

(2)15~64岁为劳动适龄人口,由图中曲线可以看出2000—2030年15~64岁人口所占百分比较大,而人口抚养比较小,因此此阶段劳动力资源相对丰富,抚养负担轻,对经济发展十分有利。

(3)2010年前后我国劳动年龄人口(15~64岁)的数量达到最大,人口抚养比最低,之后劳动年龄人口数量逐渐减少,未来将面临劳动力供给不足的困扰,经济增长步伐将放缓;65岁及以上人口所占百分比逐渐增大,老龄化趋势日趋严重,抚养负担加重,社会医疗、护理负担加重,我国将面临“未富先老”的巨大养老压力。

解析:第(1)题,20世纪70年代我国开始实行计划生育政策,使新生儿数量减少,随着时间的推移,这部分人口转化为劳动力人口,因此少年儿童与老年人口的数量都少,故人口抚养比降低。第(2)题,根据示意图中提供的信息判断,这个时间段劳动力人口(15~64岁为

劳动适龄人口)所占比重大,而人口抚养比较小,即劳动力丰富,社会抚养负担轻,因此对经济发展相当有利。第(3)题,我国实行“全面二孩”政策主要是因为我国人口年龄构成的变化。2010年前后我国劳动年龄人口数量达到最大,之后逐渐减少,而老年人口的比重逐渐增加,呈现出社会养老负担加重的趋势,因此实施“全面二孩”政策。

29.答案:(1)0.001 3 km2/人 0.001 2 km2/人 8 234 m3/人

(2)耕地 在城市工程和交通建设中应尽量节约用地,少占耕地;积极开发宜农荒地;加大农业科技投入,提高农产品质量和单位面积产量;加大开放程度,互通有无,以满足人们生产、生活的需要。

(3)淡水 节约用水,防治水污染,建设水利设施,调节水资源的时空分布。

12