部编版七年级上册 18狼 一课一练(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级上册 18狼 一课一练(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 776.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-13 23:58:34 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级上册 18 狼 一课一练

一、选择题

1.下列加点字注音完全正确的一项是( )

A.缀行(zhuì) 大窘(jiǒng) 奔倚(qí) 目似瞑(míng)

B.苫蔽(shàn) 少时(shào) 诱敌(yòu) 意暇甚(xiá)

C.并驱(qū) 弛担(chí) 尻尾(kāo) 狡黠(xiá)

D.眈眈(dān) 积薪(xīn) 假寐(mèi) 顷刻(qīng)

2.请选出下列各句中含有通假字的一句( )

A.一狼得骨止,一狼仍从

B.屠乃奔倚其下,驰担持刀

C.担中肉尽,止有剩骨

D.狼不敢前,眈眈相向

3.与“禽兽之变诈几何哉”中的“之”意思相同的是( )

A.久之,目似瞑,意暇甚 B.夫君子之行

C.而两狼之并驱如故 D.下车引之

4.下列句子的朗读节奏划分错误的一项是( )

A.屠/自后/断其股

B.其/一犬/坐于/前

C.意将/隧入/以攻其后也

D.禽兽之变诈/几何哉

5.下列加点字的注音有误的一项是( )

A.困窘(jǐng) 苫蔽(shàn) 尻尾(kāo)

B.狡黠(xiá) 缀行(zhuì) 积薪(xīn)

C.弛担(chí) 眈眈(dān) 目似瞑(míng)

D.假寐(mèi) 禽兽(qín) 少时(shǎo)

6.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.营造健康文明的网络文化环境,清除不健康信息已成为新时期精神文明建设的迫切需要。

B.在阅读文学名著的过程中,常常能够使我们明白许多做人的道理,悟出人生的真谛。

C.会不会用心观察,能不能重视积累,是提高写作水平的基础。

D.他上课认真听讲,下课一有工夫不是看语文、数学等书,就是看报纸,全班同学没有一个不说他学习不积极。

二、字词书写

7.给加点字注音或根据拼音写汉字。

缀行 大窘 积薪 苫蔽 弛担 径去

suì入 假mèi yòu敌 狡xiá 意xiá甚 。

8.说说下面句中“其”字的用法。

(1)恐前后受其敌( )

(2)一狼洞其中( )

(3)以攻其后也( )

(4)其一犬坐于前( )

三、填空题

9.阅读下面文言文,回答后面小题。

狼

蒲松龄

一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之目似瞑意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

给文中画波浪线的部分断句。(限画两处)

久 之 目 似 瞑 意 暇 甚

10.文学常识对对碰。

本文作者是 朝的 ,字留仙,世称 ,著有《 》,这是一部文言小说集。

11.解释下列句中加点的字。

(1)顾野有麦场( )

(2)其一犬坐于前( )

(3)缀行甚远( )

(4)意将隧入以攻其后也( )

(5)一狼径去( )

(6)屠暴起( )

(7)弛担持刀( )

(8)一狼仍从( )

(9)一狼洞其中( )

(10)狼亦黠矣( )

四、现代文阅读

阅读下文,回答问题。

老驼的喘息

粱晓声

①我这个出生在哈尔滨市的人,下乡之前没见到过真的骆驼,便是骆驼的活动影像也没见过。

②直到落户北京的第一年,去了一次动物园,我才见到了真的骆驼。数匹,有卧着的,有站着的,极安静极闲适的样子,像是有驼峰的巨大的羊。肥倒是挺肥的,却分明被养懒了,峰向一边软塌塌地歪着,未必仍具有在烈日炎炎之下不饮不食还能够长途跋涉的毅忍精神和耐力了。那一见之下,我对“沙漠之舟”的敬意和神秘感荡然无存。

③后来我到新疆出差,乘吉普车从戈壁驶近沙漠地带时,又见到了骆驼。

④那是秋末冬初时节,当地气候已冷,夕阳西下,大如轮,红似血,三匹骆驼屹立风中,从十几米外望着我们。它们颈下的毛很长,如美髯,在风中飘扬。它们的峰很挺,皆瘦,都昂着头,姿态镇定,使我觉得眼神里有种高傲劲儿,介于牛马和狮虎之间的一种眼神。

⑤陪行者说,这三头骆驼很可能曾是家驼。主人原本是靠它们驮运货物来谋生的,自从汽车运输普及后,骆驼的用途渐渐过时,主人继续养就赔钱了,可又不忍杀它们,于是骑到离家远的地方,趁它们不注意,搭上汽车走了。骆驼的记忆力很强.是完全可以回到主人家的;但骆驼又是有自尊的,意识到自己被抛弃了,宁肯渴死饿死冻死,也不会重返主人的家园。然而它们又对人养成了一种信任心,即使成了野骆驼,见了人,还是挺亲的。

⑥那一次在野外近距离见到了骆驼以后,我才真的对它们心怀敬意了。

⑦不久前,我在内蒙古的一处景点旅游,骑到了一头骆驼背上。那景点养有一百多头骆驼,专供游人骑着过把瘾。但须一头连一头,连成一长串,集体行动。

⑧驼队行进在波浪般起伏的沙地间,我忽然感觉有东西拱我的肩,勉强侧身一看,是我后边的骆驼翻着肥唇,张大着嘴。我怕它咬我,只得尽量向前俯身,但却无济于事。骆驼的脖子那么长,它的嘴仍能轻而易举地拱到我。有几次,我感觉到它柔软的唇贴在了我的脖梗上,甚至感觉到它那排坚硬的大牙也碰着我的脖梗了。

⑨倏忽间我于害怕中明白——它是渴了,它要喝水。而我,一手扶鞍,另一只手举着一瓶还没拧开盖的饮料。我当然是乐意给它喝的,可我不敢放开扶鞍的手,而且就算我能拧开瓶盖,也还是没法将饮料倒进它嘴里,我有严重的颈椎病,扭身对我是件困难的事。

⑩它却不拱我了。我背后竟响起了喘息之声。那骆驼的喘息,类人的喘息,如同负重的老汉紧跟在我身后。我一向以为,牛啦,马啦,骡啦,驴啦,包括驼和象,它们不论干多么劳累的活都是不会喘息的。那一天那一时刻,我才终于知道我以前是大错特错了。

既然骆驼累了是会喘息的,那么一切受我们人所役使的牲畜或动物肯定也会的,只不过我以前从来听到过罢了。

那骆驼不但喘息,而且还咳嗽了,一种类人的咳嗽,又渴又累的一个老汉似的咳嗽。举着一瓶饮料的我,生平又第一次听到骆驼的咳嗽声……

一到终点,我立刻拧开瓶盖要使那头骆驼喝到饮料。偏巧这时管骆驼队的小伙子走来,阻止了我。。因为我手中拿的是一瓶葡萄汁,骆驼是不能喝果汁型饮料的。

我问他这头骆驼为什么又喘又咳嗽的。他说它老了。我说:“既然老了,那就让它养老吧,还非指望这么一头老骆驼每天挣一份钱啊?”小伙子说,驼群每天都集体行动,单将它关在圈里,它会感到受了侮辱,它会郁闷的,不久就容易病倒的。

我无话可说了。那老驼尚未卧下,一动不动地站在原处,瞪着双眼睇视我,说不清望的究竟是我,还是我手中的饮料。我禁不住它那种望,转身便走。

几个月过去了,我耳畔仍每每听到那头老驼的喘息和咳嗽,眼前也每每浮现它嗔视我的样子。

(有删改)

12.阅读全文,简要写出作者围绕“骆驼”行文的思路。

→ →旅游时遇到一头喘息的老驼

13.本文运用的写作手法是( )

A.托物言志 B.欲扬先抑

C.借景抒情 D.设置悬念

14.作者在文中描述老驼“类人的喘息”“类人的咳嗽”,有什么用意?

15.简要分析作者是怎样把骆驼的“自尊”表现得淋漓尽致的。(150字以内)

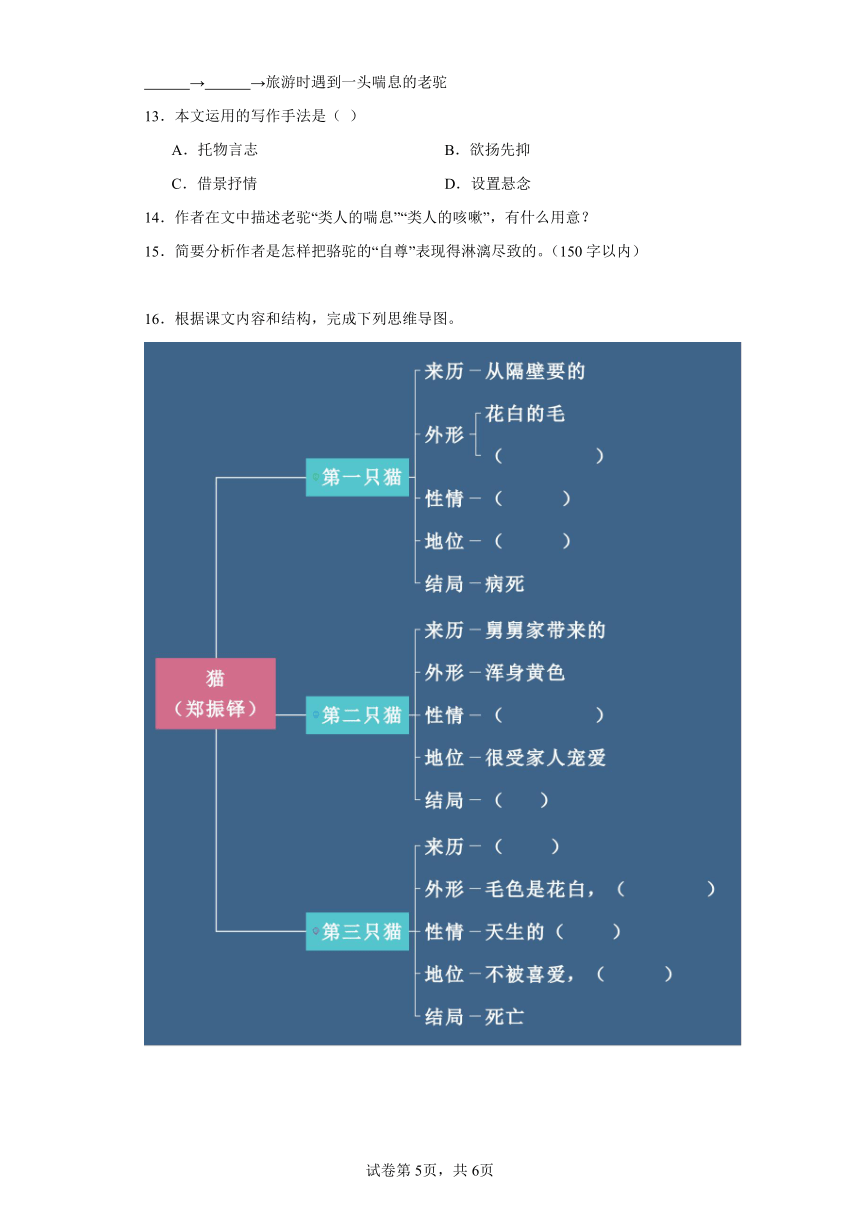

16.根据课文内容和结构,完成下列思维导图。

五、综合性学习

17.阅读下面的文字,完成下面的题目。

狼拥有特殊的品质和超强的生存能力,是大自然中一支比较优秀的种族。它们勇敢顽强,吃苦耐劳,机警敏捷,善于捕捉;它们有速度,有纪律,善于伪装自己,大敌当前能够同仇敌忾,一致对外;它们具有极强的适应能力,能在各种复杂险恶的环境中发展壮大并生存繁衍;它们熟悉荒原或丛林的种种游戏规则,可进可退,能屈能伸,闪转腾挪。

(1)画线的句子是一个病句,请改正。

(2)汉语里有不少关于狼的成语,请写出四个来。

(3)有人说狼是一种凶猛、狡猾的动物,应大肆捕捉或消灭,你是怎样认为的?请谈谈你的看法。

试卷第2页,共2页

试卷第1页,共1页

参考答案:

1.C

【详解】A.“倚”应读“yǐ”;

B.“少”应读“shǎo”;

D.“顷”应读“qǐng”。

故选C。

2.C

【详解】此题考查学生对文言文中通假字的掌握情况。通假字,是中国古书的用字现象之一,“通假”就是“通用、借代”的意思,即用读音相同或者相近的字代替本字。通假字所代替的那个字我们把它叫做“本字”。C项中的“止”通“只”。

3.B

【详解】本题考查文言文字词的含义。

例句:禽兽的欺骗手段能有多少啊?之:助词,的。

A.时间长了,狼的眼睛好像闭上了,神情悠闲得很。之:结构助词,凑足音节,无实义。

B.君子的行为品德。之:助词,的。

C.而两只狼像原来一样一起追赶。之:主谓之间,取消句子独立性。

D.下车拉元方。之:代词,指元方。

故选B。

4.B

【详解】B项句子的朗读节奏划分错误。需根据语句的内容和句子的逻辑关系划分。正确划分应为:其一/犬坐/于前。

【点睛】文言断句的题目,注意一些常见的标志性的虚词,注意结构的对称,这是基础,一般考核较少,大多集中在人称的转换和在句中充当的成分,还要注意一个事件不要强行断开,不然句子就会支离破碎,相反两个事件句子再短,也要断开。

5.A

【详解】试题分析:A项,“窘”读音应为“jiǒng”。

6.A

【详解】B.句子缺少主语,应去掉“在……的过程中”;

C.“会不会,能不能”与后面的“是”两面对一面,应去掉;

D.否定词误用,应去掉“全班同学没有一个不说他学习不积极”句子中的一个“不”字;

故选A。

7. zhuì jiǒng; xīn; shàn; chí jìng; 隧 寐 诱; 黠; 暇

【详解】本题考查学生对字音、字形的掌握情况。关于字音,要求学生平时的学习中注意字音的识记和积累,特别是多音字。关于字形,要求学生平时的学习中注意字形的识记和积累,特别是形近字。辨析字形既要注意平时的积累,也要联系整个词语的意思。注意“苫”的注音。注意“隧”“黠”“暇”的书写。

8. (1)代词,指代“两狼” (2)代词,指代“柴草堆” (3)代词,指代“屠户” (4)其中的

【详解】一词多义指的是同一个词具有两个或两个以上的不同意义这样一种语言现象。一词多义是语言的普遍现象,是词义演变的结果。文言文中有一些词是一词多义,要确定它在句子中的意思,就要根据上下文的内容来考虑。在平时文言文的学习中,要特别重视并掌握这类一词多义的单音节词。此题中的前三个“其”都是做代词,最后一个表示“其中的”,要注意区分它们的用法。

9.久 之/目 似 瞑/意 暇 甚

【详解】本题考查划分句子的朗读节奏。文言语句的节奏划分一般以句意和语法结构为划分依据,一般来说,主谓之间应该有停顿,句中领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之间也应该有停顿。所以划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。此题较容易,根据文意即可推断出正确答案:久之/目似瞑/意暇甚。译为:时间长了,那只狼的眼睛似乎闭上了,神情悠闲得很。此题要注意把相关的几个意思划开。

【点睛】译文:一个屠夫傍晚回家,担子里面的肉已经卖完,只有剩下的骨头。路上遇见两只狼,紧跟着走了很远。

屠夫害怕了,把骨头扔给狼。一只狼得到骨头停下了。另一只狼仍然跟着他。屠夫又把骨头扔给狼,后面得到骨头的狼停下了,可是前面得到骨头的狼又赶到了。骨头已经扔完了。但是两只狼像原来一样一起追赶屠夫。

屠夫非常困窘急迫,恐怕前后一起受到狼的攻击。屠夫看见田野里有一个打麦场,打麦场的主人把柴草堆积在打麦场里,覆盖成小山(似的).屠夫于是跑过去靠在柴草堆的下面,放下担子拿起屠刀。两只狼不敢上前,瞪着眼睛朝着屠夫。

一会儿,一只狼径直走开了,另一只狼像狗似的蹲坐在屠夫的前面。时间长了,那只狼的眼睛好像闭上了,神情悠闲得很。屠夫突然跳起,用刀砍狼的脑袋,又连砍几刀把狼杀死。屠夫刚想要走,转身看见柴草堆的后面,另一只狼正在柴草堆里打洞,打算要钻洞进去,来攻击屠夫的后面。身子已经钻进去了一半,只露出屁股和尾巴。屠夫从狼的后面砍断了狼的大腿,也把狼杀死了。屠夫这才明白前面的那只狼假装睡觉,原来是用这种方式来诱惑敌方。

狼也太狡猾了,可是一会儿两只狼都被杀死了,禽兽的欺骗手段能有多少呢?只给人们增加笑料罢了。

10. 清 蒲松龄 聊斋先生 聊斋志异

【解析】略

11. (1)回头看,这里指往旁边看 (2)名词用作状语,像狗一样 (3)连接,文中是紧跟的意思 (4)通道,这里用作状语,“从通道”的意思 (5)离开 (6)突然 (7)解除,文中指卸下 (8)跟 (9)打洞 (10)狡猾

【详解】本题考查对文言词语的理解。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。注意:顾:回头看,这里指往旁边看;犬:名词用作状语,像狗一样;缀:连接,这里是紧跟的意思;隧:名词作状语,从通道;去:古今异义词,这里是离开;弛:解除,这里指卸下;洞:名词作动词,打洞。

12. 在北京看见动物园里圈养的骆驼 出差时看见沙漠里的野骆驼 13.B 14.①强调老驼及所有被人役使的动物其实与人一样,在负重劳动时也会感到渴和累;②反映了作者对老驼的同情及因不能帮助老驼而内疚、痛苦的心理。 15.示例:作者先描写野骆驼昂首屹立的姿态和高傲的眼神,又通过陪行者和驼队小伙子的介绍,交代了骆驼虽然认识回家的路,但不会主动回到抛弃自己的主人身边,即使年老了也要随驼队活动,否则便会感到受了侮辱。作者采用正面描写和侧面描写相结合的手法,把骆驼的自尊表现得淋漓尽致。

【解析】12.考查对文章行文的思路的把握。感知文章内容,了解作者以“骆驼”为组材的线索与思路,简述和概括情节内容。如第2自然段写在北京看见动物园里圈养的骆驼;第3、4、5段写出差时看见沙漠里的野骆驼。

13.考查本文运用的写作手法。B项正确。开头第2段写“那一见之下,我对‘沙漠之舟’的敬意和神秘感荡然无存”这是“抑”,后一部分写老骆驼“通人情”是“扬”。所以说是采用了欲扬先抑的写法。

14.学生应培养理解词语在语境中的具体含义的能力,紧扣文章中心主题的概括和理解。意思表述正确即可。对老驼“类人的喘息”“类人的咳嗽”的描写,一方面强调老驼在负重劳动时也会感到渴和累;另一方面反映了作者对老驼的同情与内疚的心理。所以说这两个短语,恰好地突出了中心。

15.从正面刻画与侧面刻画两方面来组织答案,语言表述正确即可。如“它们颈下的毛很长,如美髯,在风中飘扬。它们的峰很挺,皆瘦,都昂着头,姿态镇定,使我觉得眼神里有种高傲劲儿,介于牛马和狮虎之间的一种眼神”是对骆驼的正面刻画;“骆驼的记忆力很强,是完全可以回到主人家的;但骆驼又是有自尊的,意识到自己被抛弃了,宁肯渴死饿死冻死,也不会重返主人的家园。然而它们又对人养成了一种信任心,即使成了野骆驼,见了人,还是挺亲的”(陪行者的话)是对骆驼的侧面描写。正是运用了这两种描写,把骆驼的自尊表现得淋漓尽致。

【点睛】正面描写,又称“直接描写”。它主要是指对人物的肖像、心理、语言、行动等方面的直接描写。侧面描写,也叫间接描写,是指在文学创作中,作者通过对周围人物或环境的描绘来表现所要描写的对象,以使其鲜明突出,即间接地对描写对象进行刻画描绘。

16.【参考答案】

【详解】本题考查对文章内容的梳理和概括。

表格中已经根据课文内容梳理出了主要内容,可以根据同一级别的示例进行总结概括。言之成理即可,不需要与参考答案完全一样。

《猫》

从描写第一只猫的部分“花白的毛,很活泼,如带着泥土的白雪球似的”可知其外形是:花白的毛,如带着泥土的白雪球似的;

从“它便扑过来抢,又扑过去抢。我坐在藤椅上看着他们,可以微笑着消耗过一二小时的光阴,那时太阳光暖暖的照着,心上感着生命的新鲜与快乐”可知,其性情很活泼;

从“我坐在藤椅上看着他们,可以微笑着消耗过一二小时的光阴……心上感着生命的新鲜与快乐。……三妹想着种种方法逗它……三妹特地买了一个很小很小的铜铃,用红绫带穿了,挂在它颈下”可知,它在家里的地位是很招人喜欢。

第二只猫:

从“这只小猫较第一只更有趣、更活泼。它在园中乱跑,又会爬树,有时蝴蝶安详地飞过时,它也会扑过去捉。它似乎太活泼了,一点也不怕生人”可知,它的性情“更有趣、更活泼”;

从“午饭时,张婶诉说道:‘刚才遇到隔壁周家的丫头,她说,早上看见我家的小猫在门外,被一个过路的人捉去了。’于是这个亡失证实了”可知,这只猫最后的结局是丢失了。

第三只猫:

从“冬天的早晨,门口蜷伏着一只很可怜的小猫。毛色是花白,但并不好看,又很瘦。它伏着不去。我们如不取来留养,至少也要为冬寒与饥饿所杀。张婶把它拾了进来,每天给它饭吃”可知,它的来历是只流浪而来的猫。它的外形是毛色是花白,但并不好看,又很瘦;

从“它不活泼,也不像别的小猫之喜欢顽游,好像是具着天生的忧郁性似的,连三妹那样爱猫的,对于它也不加注意”可知,它的性情是天生的忧郁性;

从“如此的,过了几个月,它在我家仍是一只若有若无的动物”可知,它在家中的地位是不被喜爱,若有若无。

《动物笑谈》

《动物笑谈》作者通过叙写自己与水鸭子、鹦鹉打成一片的相关趣事,表现了作者对真理的执著追求,忘我的科学精神和极高的专业素养。可分为三个部分,第一部分(1):总括自己时常被人当疯子。 第二部分(2—9):研究水鸭子。第三部分(10—19):研究大鹦鹉。具体又写了四个有趣的场面:一是我”时刻不停又蹲又爬又叫扮母鸟带小鸟。二是“我”在公众场合发出杀猪时的嚎叫呼唤可可。三是可可恶作剧把咬下“我”父亲衣服的扣子。四是可可把“我”母亲的毛线缠到树上。

从“我把一窝待孵的水鸭蛋放在人工孵卵器里。小凫一出壳,羽毛刚干,我就学着母水鸭的叫声,不停地唤着它们”“在实验开始时,我原和小鸭子一样匍匐在草中,后来我逐渐换成坐的姿势”“我不得不蹲着走”可知,所以,场景一是做有关水鸭子的实验。包括“学母鸭子叫”“在地上屈膝(或:蹲在地上爬行)”。

从“我怎么办?该不该喊它一声呢……只要想想用老法子杀猪时猪的嚎声,再用扩音器放大几倍就得了。如果一个人用尽全身之力,把嗓门憋得尖尖的,发出“哦——啊”的叫声,虽说比不上大鹦鹉的气势,听起来也蛮像了。从前我曾试过这样喊它,每次它都听话地回到我的身边,但是它现在飞得这么高,肯不肯听话就不知道了……不过我到底还是叫了。我四周的人一个个都像生了根似的定在那里。可可伸开了翅膀迟疑了一会儿,然后敛翼俯冲而下,只一下就停在我伸出的手臂上了。真是谢天谢地,我总算松了一口气”可知,场景二是——学鸟唤回试图远飞的大鹦鹉——杀猪时猪的嚎叫;

以上两件事因为“我”的悉心观察和付出可看出“我”喜爱动物,为科学献身的品质和特点;

从“果然,可可不但把这位老教授身上的扣子全咬下来了,而且还整整齐齐地排在地上:袖子上的扣子作一堆,背心上的作一堆,另外,一丝不错地,裤子上的扣子也排作一堆”可知,场景三是大鹦鹉“可可”咬掉老教授的扣子。

从“可可似乎很清楚那一团团柔软的毛线是干什么用的,它总是一口咬住露在外面的活线头,很快地飞到空中,把一整团线都打开来,就像一个纸风筝拖着一条极长的尾巴。它总是蹿得高高的,然后就绕着我们屋子前面的柠檬树有规则地打起转来。要是没人在那儿打断它的好把戏,它就把整棵树都缠上鲜艳的毛线,叫你怎样也没法子再解开来”可知,场景四是大鹦鹉把毛线缠到门前的柠檬树上。

这两个有趣的场景,表现出大鹦鹉的活泼可爱,喜爱恶作剧的重点。

《狼》

全文分两部分:

第一部分(第①—④段)是记叙部分,记叙了屠户途中遇狼的经过。

第二部分(第⑤段)是议论部分,表达了作者对恶狼虽凶恶、狡诈却逃不掉灭亡命运的嘲讽。

第一部分可按故事情节分为:开端、发展、高潮、结局四层。

第一层(第①段)是故事开端。文章一开头,点明了故事发生的时间(傍晚)、地点(屠户归家途中)、人物(屠户)、矛盾的双方(屠户与狼)。屠户只身一人,却在途中遇到两只恶狼,势单力薄,处境十分危险。因而故事一开始便扣住了读者的心弦。“担中肉尽,止有剩骨”,却“途中两狼,缀行甚远”;

第二层(第②段)是故事的发展。屠户面对的两只恶狼产生了恐惧心理(惧狼)。他惶恐中想出了一个摆脱恶狼的方法,把“剩骨”投以狼吃。可是这个退让的办法并不能奏效,结果只是“一止一从”。所有的骨头都投完了,两只恶狼仍然“并驱如故”。这层描述,把狼的贪婪凶恶、意欲吃人的本性表现出来了。这就使屠户与恶狼的矛盾更加尖锐化了,把故事推向高潮。

第三层(从第③段始至“意暇甚”)是故事的高潮。由于两只恶狼“并驱如故”,使屠户“大窘”。但是屠户没有被吓倒,他在思索摆脱困境战胜恶狼的办法,开始御狼工作。当他看到麦场中有小山似的柴堆时,便急中生智,立即跑过去,背靠柴堆“弛担持刀”,准备与恶狼搏斗;“狼不敢前,眈眈相向”两只狼也不敢正面攻击屠户。接着两只狼一走一留,留下来的装出好像要睡觉的样子。故事到此,表面上紧张气氛似乎舒展了一下,而实际上形势更为险恶,恶狼在施展狡诈伎俩,前后夹击屠户。这是矛盾尖锐化的顶点。

第四层(从“屠暴起”至第④段结束)是故事的结局。两只恶狼施展狡诈伎俩,却为屠户杀死它们制造了有利条件。屠户趁着有利时机,勇敢地杀死了面前的一只狼,接着又杀死了另一只狼。屠户终于取得了最后胜利。

第二部分点明故事的主旨。“禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。”对于善于变诈的恶狼终于逃不脱灭亡的命运进行了辛辣的讽刺和嘲笑。这也是作者对社会上那些凶狠、狡诈的恶势力的揭露与鞭挞,借此鼓舞善良的人们同恶势力作斗争。

据上分析,在相应位置填空即可。

17. (1)不合逻辑,“发展壮大”与“生存繁衍”应对调位置。 (2)示例:狼吞虎咽、引狼入室、狼狈不堪、狼狈为奸。 (3)生命属于每一个生物,我们没有权利去剥夺任何一种动物的生存权利。何况狼也有人性、善良的一面,它们很有母爱,懂得感恩。它们还是大自然食物链中比较重要的一环,大肆捕捉或消灭,可能会破坏大自然的平衡,所以我认为不能大肆捕捉或消灭狼。

【详解】(1)此题考查修改病句。常见的病句类型有:语序不当、搭配不当、成分残缺或赘余、结构混乱 、语意不明、不合逻辑。修改病句要尽量不改变原意,在原意的基础上进行修改,改动的字数要尽量少。划线句语序颠倒,应该是先“生存繁衍”再“发展壮大”。(2)此题考查的是学生对成语的积累与理解能力,要求学生在日常读书与写作中,注意多积累,多背诵,这样才能轻松应对此种题型。有关狼的成语有:狼吞虎咽、引狼入室、狼狈不堪、狼心狗肺等。(3)本题考查学生思维的拓展能力。解答此种类型的题目,表达上的优劣会成为关键因素。要加强语言的系统训练。对主观题的基本要求是:第一,简明;第二,条理清晰;第三,表达要富于美感,自然流畅,有感染力。围绕“我们没有权利去剥夺任何一种动物的生存权利,大肆捕捉或消灭,可能会破坏大自然的平衡” 来回答即可。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下列加点字注音完全正确的一项是( )

A.缀行(zhuì) 大窘(jiǒng) 奔倚(qí) 目似瞑(míng)

B.苫蔽(shàn) 少时(shào) 诱敌(yòu) 意暇甚(xiá)

C.并驱(qū) 弛担(chí) 尻尾(kāo) 狡黠(xiá)

D.眈眈(dān) 积薪(xīn) 假寐(mèi) 顷刻(qīng)

2.请选出下列各句中含有通假字的一句( )

A.一狼得骨止,一狼仍从

B.屠乃奔倚其下,驰担持刀

C.担中肉尽,止有剩骨

D.狼不敢前,眈眈相向

3.与“禽兽之变诈几何哉”中的“之”意思相同的是( )

A.久之,目似瞑,意暇甚 B.夫君子之行

C.而两狼之并驱如故 D.下车引之

4.下列句子的朗读节奏划分错误的一项是( )

A.屠/自后/断其股

B.其/一犬/坐于/前

C.意将/隧入/以攻其后也

D.禽兽之变诈/几何哉

5.下列加点字的注音有误的一项是( )

A.困窘(jǐng) 苫蔽(shàn) 尻尾(kāo)

B.狡黠(xiá) 缀行(zhuì) 积薪(xīn)

C.弛担(chí) 眈眈(dān) 目似瞑(míng)

D.假寐(mèi) 禽兽(qín) 少时(shǎo)

6.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.营造健康文明的网络文化环境,清除不健康信息已成为新时期精神文明建设的迫切需要。

B.在阅读文学名著的过程中,常常能够使我们明白许多做人的道理,悟出人生的真谛。

C.会不会用心观察,能不能重视积累,是提高写作水平的基础。

D.他上课认真听讲,下课一有工夫不是看语文、数学等书,就是看报纸,全班同学没有一个不说他学习不积极。

二、字词书写

7.给加点字注音或根据拼音写汉字。

缀行 大窘 积薪 苫蔽 弛担 径去

suì入 假mèi yòu敌 狡xiá 意xiá甚 。

8.说说下面句中“其”字的用法。

(1)恐前后受其敌( )

(2)一狼洞其中( )

(3)以攻其后也( )

(4)其一犬坐于前( )

三、填空题

9.阅读下面文言文,回答后面小题。

狼

蒲松龄

一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之目似瞑意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

给文中画波浪线的部分断句。(限画两处)

久 之 目 似 瞑 意 暇 甚

10.文学常识对对碰。

本文作者是 朝的 ,字留仙,世称 ,著有《 》,这是一部文言小说集。

11.解释下列句中加点的字。

(1)顾野有麦场( )

(2)其一犬坐于前( )

(3)缀行甚远( )

(4)意将隧入以攻其后也( )

(5)一狼径去( )

(6)屠暴起( )

(7)弛担持刀( )

(8)一狼仍从( )

(9)一狼洞其中( )

(10)狼亦黠矣( )

四、现代文阅读

阅读下文,回答问题。

老驼的喘息

粱晓声

①我这个出生在哈尔滨市的人,下乡之前没见到过真的骆驼,便是骆驼的活动影像也没见过。

②直到落户北京的第一年,去了一次动物园,我才见到了真的骆驼。数匹,有卧着的,有站着的,极安静极闲适的样子,像是有驼峰的巨大的羊。肥倒是挺肥的,却分明被养懒了,峰向一边软塌塌地歪着,未必仍具有在烈日炎炎之下不饮不食还能够长途跋涉的毅忍精神和耐力了。那一见之下,我对“沙漠之舟”的敬意和神秘感荡然无存。

③后来我到新疆出差,乘吉普车从戈壁驶近沙漠地带时,又见到了骆驼。

④那是秋末冬初时节,当地气候已冷,夕阳西下,大如轮,红似血,三匹骆驼屹立风中,从十几米外望着我们。它们颈下的毛很长,如美髯,在风中飘扬。它们的峰很挺,皆瘦,都昂着头,姿态镇定,使我觉得眼神里有种高傲劲儿,介于牛马和狮虎之间的一种眼神。

⑤陪行者说,这三头骆驼很可能曾是家驼。主人原本是靠它们驮运货物来谋生的,自从汽车运输普及后,骆驼的用途渐渐过时,主人继续养就赔钱了,可又不忍杀它们,于是骑到离家远的地方,趁它们不注意,搭上汽车走了。骆驼的记忆力很强.是完全可以回到主人家的;但骆驼又是有自尊的,意识到自己被抛弃了,宁肯渴死饿死冻死,也不会重返主人的家园。然而它们又对人养成了一种信任心,即使成了野骆驼,见了人,还是挺亲的。

⑥那一次在野外近距离见到了骆驼以后,我才真的对它们心怀敬意了。

⑦不久前,我在内蒙古的一处景点旅游,骑到了一头骆驼背上。那景点养有一百多头骆驼,专供游人骑着过把瘾。但须一头连一头,连成一长串,集体行动。

⑧驼队行进在波浪般起伏的沙地间,我忽然感觉有东西拱我的肩,勉强侧身一看,是我后边的骆驼翻着肥唇,张大着嘴。我怕它咬我,只得尽量向前俯身,但却无济于事。骆驼的脖子那么长,它的嘴仍能轻而易举地拱到我。有几次,我感觉到它柔软的唇贴在了我的脖梗上,甚至感觉到它那排坚硬的大牙也碰着我的脖梗了。

⑨倏忽间我于害怕中明白——它是渴了,它要喝水。而我,一手扶鞍,另一只手举着一瓶还没拧开盖的饮料。我当然是乐意给它喝的,可我不敢放开扶鞍的手,而且就算我能拧开瓶盖,也还是没法将饮料倒进它嘴里,我有严重的颈椎病,扭身对我是件困难的事。

⑩它却不拱我了。我背后竟响起了喘息之声。那骆驼的喘息,类人的喘息,如同负重的老汉紧跟在我身后。我一向以为,牛啦,马啦,骡啦,驴啦,包括驼和象,它们不论干多么劳累的活都是不会喘息的。那一天那一时刻,我才终于知道我以前是大错特错了。

既然骆驼累了是会喘息的,那么一切受我们人所役使的牲畜或动物肯定也会的,只不过我以前从来听到过罢了。

那骆驼不但喘息,而且还咳嗽了,一种类人的咳嗽,又渴又累的一个老汉似的咳嗽。举着一瓶饮料的我,生平又第一次听到骆驼的咳嗽声……

一到终点,我立刻拧开瓶盖要使那头骆驼喝到饮料。偏巧这时管骆驼队的小伙子走来,阻止了我。。因为我手中拿的是一瓶葡萄汁,骆驼是不能喝果汁型饮料的。

我问他这头骆驼为什么又喘又咳嗽的。他说它老了。我说:“既然老了,那就让它养老吧,还非指望这么一头老骆驼每天挣一份钱啊?”小伙子说,驼群每天都集体行动,单将它关在圈里,它会感到受了侮辱,它会郁闷的,不久就容易病倒的。

我无话可说了。那老驼尚未卧下,一动不动地站在原处,瞪着双眼睇视我,说不清望的究竟是我,还是我手中的饮料。我禁不住它那种望,转身便走。

几个月过去了,我耳畔仍每每听到那头老驼的喘息和咳嗽,眼前也每每浮现它嗔视我的样子。

(有删改)

12.阅读全文,简要写出作者围绕“骆驼”行文的思路。

→ →旅游时遇到一头喘息的老驼

13.本文运用的写作手法是( )

A.托物言志 B.欲扬先抑

C.借景抒情 D.设置悬念

14.作者在文中描述老驼“类人的喘息”“类人的咳嗽”,有什么用意?

15.简要分析作者是怎样把骆驼的“自尊”表现得淋漓尽致的。(150字以内)

16.根据课文内容和结构,完成下列思维导图。

五、综合性学习

17.阅读下面的文字,完成下面的题目。

狼拥有特殊的品质和超强的生存能力,是大自然中一支比较优秀的种族。它们勇敢顽强,吃苦耐劳,机警敏捷,善于捕捉;它们有速度,有纪律,善于伪装自己,大敌当前能够同仇敌忾,一致对外;它们具有极强的适应能力,能在各种复杂险恶的环境中发展壮大并生存繁衍;它们熟悉荒原或丛林的种种游戏规则,可进可退,能屈能伸,闪转腾挪。

(1)画线的句子是一个病句,请改正。

(2)汉语里有不少关于狼的成语,请写出四个来。

(3)有人说狼是一种凶猛、狡猾的动物,应大肆捕捉或消灭,你是怎样认为的?请谈谈你的看法。

试卷第2页,共2页

试卷第1页,共1页

参考答案:

1.C

【详解】A.“倚”应读“yǐ”;

B.“少”应读“shǎo”;

D.“顷”应读“qǐng”。

故选C。

2.C

【详解】此题考查学生对文言文中通假字的掌握情况。通假字,是中国古书的用字现象之一,“通假”就是“通用、借代”的意思,即用读音相同或者相近的字代替本字。通假字所代替的那个字我们把它叫做“本字”。C项中的“止”通“只”。

3.B

【详解】本题考查文言文字词的含义。

例句:禽兽的欺骗手段能有多少啊?之:助词,的。

A.时间长了,狼的眼睛好像闭上了,神情悠闲得很。之:结构助词,凑足音节,无实义。

B.君子的行为品德。之:助词,的。

C.而两只狼像原来一样一起追赶。之:主谓之间,取消句子独立性。

D.下车拉元方。之:代词,指元方。

故选B。

4.B

【详解】B项句子的朗读节奏划分错误。需根据语句的内容和句子的逻辑关系划分。正确划分应为:其一/犬坐/于前。

【点睛】文言断句的题目,注意一些常见的标志性的虚词,注意结构的对称,这是基础,一般考核较少,大多集中在人称的转换和在句中充当的成分,还要注意一个事件不要强行断开,不然句子就会支离破碎,相反两个事件句子再短,也要断开。

5.A

【详解】试题分析:A项,“窘”读音应为“jiǒng”。

6.A

【详解】B.句子缺少主语,应去掉“在……的过程中”;

C.“会不会,能不能”与后面的“是”两面对一面,应去掉;

D.否定词误用,应去掉“全班同学没有一个不说他学习不积极”句子中的一个“不”字;

故选A。

7. zhuì jiǒng; xīn; shàn; chí jìng; 隧 寐 诱; 黠; 暇

【详解】本题考查学生对字音、字形的掌握情况。关于字音,要求学生平时的学习中注意字音的识记和积累,特别是多音字。关于字形,要求学生平时的学习中注意字形的识记和积累,特别是形近字。辨析字形既要注意平时的积累,也要联系整个词语的意思。注意“苫”的注音。注意“隧”“黠”“暇”的书写。

8. (1)代词,指代“两狼” (2)代词,指代“柴草堆” (3)代词,指代“屠户” (4)其中的

【详解】一词多义指的是同一个词具有两个或两个以上的不同意义这样一种语言现象。一词多义是语言的普遍现象,是词义演变的结果。文言文中有一些词是一词多义,要确定它在句子中的意思,就要根据上下文的内容来考虑。在平时文言文的学习中,要特别重视并掌握这类一词多义的单音节词。此题中的前三个“其”都是做代词,最后一个表示“其中的”,要注意区分它们的用法。

9.久 之/目 似 瞑/意 暇 甚

【详解】本题考查划分句子的朗读节奏。文言语句的节奏划分一般以句意和语法结构为划分依据,一般来说,主谓之间应该有停顿,句中领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之间也应该有停顿。所以划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。此题较容易,根据文意即可推断出正确答案:久之/目似瞑/意暇甚。译为:时间长了,那只狼的眼睛似乎闭上了,神情悠闲得很。此题要注意把相关的几个意思划开。

【点睛】译文:一个屠夫傍晚回家,担子里面的肉已经卖完,只有剩下的骨头。路上遇见两只狼,紧跟着走了很远。

屠夫害怕了,把骨头扔给狼。一只狼得到骨头停下了。另一只狼仍然跟着他。屠夫又把骨头扔给狼,后面得到骨头的狼停下了,可是前面得到骨头的狼又赶到了。骨头已经扔完了。但是两只狼像原来一样一起追赶屠夫。

屠夫非常困窘急迫,恐怕前后一起受到狼的攻击。屠夫看见田野里有一个打麦场,打麦场的主人把柴草堆积在打麦场里,覆盖成小山(似的).屠夫于是跑过去靠在柴草堆的下面,放下担子拿起屠刀。两只狼不敢上前,瞪着眼睛朝着屠夫。

一会儿,一只狼径直走开了,另一只狼像狗似的蹲坐在屠夫的前面。时间长了,那只狼的眼睛好像闭上了,神情悠闲得很。屠夫突然跳起,用刀砍狼的脑袋,又连砍几刀把狼杀死。屠夫刚想要走,转身看见柴草堆的后面,另一只狼正在柴草堆里打洞,打算要钻洞进去,来攻击屠夫的后面。身子已经钻进去了一半,只露出屁股和尾巴。屠夫从狼的后面砍断了狼的大腿,也把狼杀死了。屠夫这才明白前面的那只狼假装睡觉,原来是用这种方式来诱惑敌方。

狼也太狡猾了,可是一会儿两只狼都被杀死了,禽兽的欺骗手段能有多少呢?只给人们增加笑料罢了。

10. 清 蒲松龄 聊斋先生 聊斋志异

【解析】略

11. (1)回头看,这里指往旁边看 (2)名词用作状语,像狗一样 (3)连接,文中是紧跟的意思 (4)通道,这里用作状语,“从通道”的意思 (5)离开 (6)突然 (7)解除,文中指卸下 (8)跟 (9)打洞 (10)狡猾

【详解】本题考查对文言词语的理解。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。注意:顾:回头看,这里指往旁边看;犬:名词用作状语,像狗一样;缀:连接,这里是紧跟的意思;隧:名词作状语,从通道;去:古今异义词,这里是离开;弛:解除,这里指卸下;洞:名词作动词,打洞。

12. 在北京看见动物园里圈养的骆驼 出差时看见沙漠里的野骆驼 13.B 14.①强调老驼及所有被人役使的动物其实与人一样,在负重劳动时也会感到渴和累;②反映了作者对老驼的同情及因不能帮助老驼而内疚、痛苦的心理。 15.示例:作者先描写野骆驼昂首屹立的姿态和高傲的眼神,又通过陪行者和驼队小伙子的介绍,交代了骆驼虽然认识回家的路,但不会主动回到抛弃自己的主人身边,即使年老了也要随驼队活动,否则便会感到受了侮辱。作者采用正面描写和侧面描写相结合的手法,把骆驼的自尊表现得淋漓尽致。

【解析】12.考查对文章行文的思路的把握。感知文章内容,了解作者以“骆驼”为组材的线索与思路,简述和概括情节内容。如第2自然段写在北京看见动物园里圈养的骆驼;第3、4、5段写出差时看见沙漠里的野骆驼。

13.考查本文运用的写作手法。B项正确。开头第2段写“那一见之下,我对‘沙漠之舟’的敬意和神秘感荡然无存”这是“抑”,后一部分写老骆驼“通人情”是“扬”。所以说是采用了欲扬先抑的写法。

14.学生应培养理解词语在语境中的具体含义的能力,紧扣文章中心主题的概括和理解。意思表述正确即可。对老驼“类人的喘息”“类人的咳嗽”的描写,一方面强调老驼在负重劳动时也会感到渴和累;另一方面反映了作者对老驼的同情与内疚的心理。所以说这两个短语,恰好地突出了中心。

15.从正面刻画与侧面刻画两方面来组织答案,语言表述正确即可。如“它们颈下的毛很长,如美髯,在风中飘扬。它们的峰很挺,皆瘦,都昂着头,姿态镇定,使我觉得眼神里有种高傲劲儿,介于牛马和狮虎之间的一种眼神”是对骆驼的正面刻画;“骆驼的记忆力很强,是完全可以回到主人家的;但骆驼又是有自尊的,意识到自己被抛弃了,宁肯渴死饿死冻死,也不会重返主人的家园。然而它们又对人养成了一种信任心,即使成了野骆驼,见了人,还是挺亲的”(陪行者的话)是对骆驼的侧面描写。正是运用了这两种描写,把骆驼的自尊表现得淋漓尽致。

【点睛】正面描写,又称“直接描写”。它主要是指对人物的肖像、心理、语言、行动等方面的直接描写。侧面描写,也叫间接描写,是指在文学创作中,作者通过对周围人物或环境的描绘来表现所要描写的对象,以使其鲜明突出,即间接地对描写对象进行刻画描绘。

16.【参考答案】

【详解】本题考查对文章内容的梳理和概括。

表格中已经根据课文内容梳理出了主要内容,可以根据同一级别的示例进行总结概括。言之成理即可,不需要与参考答案完全一样。

《猫》

从描写第一只猫的部分“花白的毛,很活泼,如带着泥土的白雪球似的”可知其外形是:花白的毛,如带着泥土的白雪球似的;

从“它便扑过来抢,又扑过去抢。我坐在藤椅上看着他们,可以微笑着消耗过一二小时的光阴,那时太阳光暖暖的照着,心上感着生命的新鲜与快乐”可知,其性情很活泼;

从“我坐在藤椅上看着他们,可以微笑着消耗过一二小时的光阴……心上感着生命的新鲜与快乐。……三妹想着种种方法逗它……三妹特地买了一个很小很小的铜铃,用红绫带穿了,挂在它颈下”可知,它在家里的地位是很招人喜欢。

第二只猫:

从“这只小猫较第一只更有趣、更活泼。它在园中乱跑,又会爬树,有时蝴蝶安详地飞过时,它也会扑过去捉。它似乎太活泼了,一点也不怕生人”可知,它的性情“更有趣、更活泼”;

从“午饭时,张婶诉说道:‘刚才遇到隔壁周家的丫头,她说,早上看见我家的小猫在门外,被一个过路的人捉去了。’于是这个亡失证实了”可知,这只猫最后的结局是丢失了。

第三只猫:

从“冬天的早晨,门口蜷伏着一只很可怜的小猫。毛色是花白,但并不好看,又很瘦。它伏着不去。我们如不取来留养,至少也要为冬寒与饥饿所杀。张婶把它拾了进来,每天给它饭吃”可知,它的来历是只流浪而来的猫。它的外形是毛色是花白,但并不好看,又很瘦;

从“它不活泼,也不像别的小猫之喜欢顽游,好像是具着天生的忧郁性似的,连三妹那样爱猫的,对于它也不加注意”可知,它的性情是天生的忧郁性;

从“如此的,过了几个月,它在我家仍是一只若有若无的动物”可知,它在家中的地位是不被喜爱,若有若无。

《动物笑谈》

《动物笑谈》作者通过叙写自己与水鸭子、鹦鹉打成一片的相关趣事,表现了作者对真理的执著追求,忘我的科学精神和极高的专业素养。可分为三个部分,第一部分(1):总括自己时常被人当疯子。 第二部分(2—9):研究水鸭子。第三部分(10—19):研究大鹦鹉。具体又写了四个有趣的场面:一是我”时刻不停又蹲又爬又叫扮母鸟带小鸟。二是“我”在公众场合发出杀猪时的嚎叫呼唤可可。三是可可恶作剧把咬下“我”父亲衣服的扣子。四是可可把“我”母亲的毛线缠到树上。

从“我把一窝待孵的水鸭蛋放在人工孵卵器里。小凫一出壳,羽毛刚干,我就学着母水鸭的叫声,不停地唤着它们”“在实验开始时,我原和小鸭子一样匍匐在草中,后来我逐渐换成坐的姿势”“我不得不蹲着走”可知,所以,场景一是做有关水鸭子的实验。包括“学母鸭子叫”“在地上屈膝(或:蹲在地上爬行)”。

从“我怎么办?该不该喊它一声呢……只要想想用老法子杀猪时猪的嚎声,再用扩音器放大几倍就得了。如果一个人用尽全身之力,把嗓门憋得尖尖的,发出“哦——啊”的叫声,虽说比不上大鹦鹉的气势,听起来也蛮像了。从前我曾试过这样喊它,每次它都听话地回到我的身边,但是它现在飞得这么高,肯不肯听话就不知道了……不过我到底还是叫了。我四周的人一个个都像生了根似的定在那里。可可伸开了翅膀迟疑了一会儿,然后敛翼俯冲而下,只一下就停在我伸出的手臂上了。真是谢天谢地,我总算松了一口气”可知,场景二是——学鸟唤回试图远飞的大鹦鹉——杀猪时猪的嚎叫;

以上两件事因为“我”的悉心观察和付出可看出“我”喜爱动物,为科学献身的品质和特点;

从“果然,可可不但把这位老教授身上的扣子全咬下来了,而且还整整齐齐地排在地上:袖子上的扣子作一堆,背心上的作一堆,另外,一丝不错地,裤子上的扣子也排作一堆”可知,场景三是大鹦鹉“可可”咬掉老教授的扣子。

从“可可似乎很清楚那一团团柔软的毛线是干什么用的,它总是一口咬住露在外面的活线头,很快地飞到空中,把一整团线都打开来,就像一个纸风筝拖着一条极长的尾巴。它总是蹿得高高的,然后就绕着我们屋子前面的柠檬树有规则地打起转来。要是没人在那儿打断它的好把戏,它就把整棵树都缠上鲜艳的毛线,叫你怎样也没法子再解开来”可知,场景四是大鹦鹉把毛线缠到门前的柠檬树上。

这两个有趣的场景,表现出大鹦鹉的活泼可爱,喜爱恶作剧的重点。

《狼》

全文分两部分:

第一部分(第①—④段)是记叙部分,记叙了屠户途中遇狼的经过。

第二部分(第⑤段)是议论部分,表达了作者对恶狼虽凶恶、狡诈却逃不掉灭亡命运的嘲讽。

第一部分可按故事情节分为:开端、发展、高潮、结局四层。

第一层(第①段)是故事开端。文章一开头,点明了故事发生的时间(傍晚)、地点(屠户归家途中)、人物(屠户)、矛盾的双方(屠户与狼)。屠户只身一人,却在途中遇到两只恶狼,势单力薄,处境十分危险。因而故事一开始便扣住了读者的心弦。“担中肉尽,止有剩骨”,却“途中两狼,缀行甚远”;

第二层(第②段)是故事的发展。屠户面对的两只恶狼产生了恐惧心理(惧狼)。他惶恐中想出了一个摆脱恶狼的方法,把“剩骨”投以狼吃。可是这个退让的办法并不能奏效,结果只是“一止一从”。所有的骨头都投完了,两只恶狼仍然“并驱如故”。这层描述,把狼的贪婪凶恶、意欲吃人的本性表现出来了。这就使屠户与恶狼的矛盾更加尖锐化了,把故事推向高潮。

第三层(从第③段始至“意暇甚”)是故事的高潮。由于两只恶狼“并驱如故”,使屠户“大窘”。但是屠户没有被吓倒,他在思索摆脱困境战胜恶狼的办法,开始御狼工作。当他看到麦场中有小山似的柴堆时,便急中生智,立即跑过去,背靠柴堆“弛担持刀”,准备与恶狼搏斗;“狼不敢前,眈眈相向”两只狼也不敢正面攻击屠户。接着两只狼一走一留,留下来的装出好像要睡觉的样子。故事到此,表面上紧张气氛似乎舒展了一下,而实际上形势更为险恶,恶狼在施展狡诈伎俩,前后夹击屠户。这是矛盾尖锐化的顶点。

第四层(从“屠暴起”至第④段结束)是故事的结局。两只恶狼施展狡诈伎俩,却为屠户杀死它们制造了有利条件。屠户趁着有利时机,勇敢地杀死了面前的一只狼,接着又杀死了另一只狼。屠户终于取得了最后胜利。

第二部分点明故事的主旨。“禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。”对于善于变诈的恶狼终于逃不脱灭亡的命运进行了辛辣的讽刺和嘲笑。这也是作者对社会上那些凶狠、狡诈的恶势力的揭露与鞭挞,借此鼓舞善良的人们同恶势力作斗争。

据上分析,在相应位置填空即可。

17. (1)不合逻辑,“发展壮大”与“生存繁衍”应对调位置。 (2)示例:狼吞虎咽、引狼入室、狼狈不堪、狼狈为奸。 (3)生命属于每一个生物,我们没有权利去剥夺任何一种动物的生存权利。何况狼也有人性、善良的一面,它们很有母爱,懂得感恩。它们还是大自然食物链中比较重要的一环,大肆捕捉或消灭,可能会破坏大自然的平衡,所以我认为不能大肆捕捉或消灭狼。

【详解】(1)此题考查修改病句。常见的病句类型有:语序不当、搭配不当、成分残缺或赘余、结构混乱 、语意不明、不合逻辑。修改病句要尽量不改变原意,在原意的基础上进行修改,改动的字数要尽量少。划线句语序颠倒,应该是先“生存繁衍”再“发展壮大”。(2)此题考查的是学生对成语的积累与理解能力,要求学生在日常读书与写作中,注意多积累,多背诵,这样才能轻松应对此种题型。有关狼的成语有:狼吞虎咽、引狼入室、狼狈不堪、狼心狗肺等。(3)本题考查学生思维的拓展能力。解答此种类型的题目,表达上的优劣会成为关键因素。要加强语言的系统训练。对主观题的基本要求是:第一,简明;第二,条理清晰;第三,表达要富于美感,自然流畅,有感染力。围绕“我们没有权利去剥夺任何一种动物的生存权利,大肆捕捉或消灭,可能会破坏大自然的平衡” 来回答即可。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首