纲要(上)第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 单元练习 (含答案)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 单元练习 (含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 145.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-14 07:17:08 | ||

图片预览

文档简介

第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

1.下面对孝文帝改革有利条件的表述正确的是( )

①北魏统一后,社会环境较为安定

②拓跋珪等统治者学习汉族先进文化,开始了封建化进程

③冯太后的积极推动和支持

④孝文帝本人深刻意识到本民族及政权的落后性

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②③④

2.晋室南迁后,上层士族通过九品官人法不断掌控朝政,占据高位,寒门庶族只能居于下位,成为门阀政治的代表时期。这反映出当时( )

A.豪强大族对政治的影响 B.古代政治制度不断进步

C.考试选官制度已经确立 D.选官重视家族经济基础

3.隋文帝废除了北齐、北周时期地方官自辟僚属的制度,规定地方官的任免权由吏部负责,对之前所辟自州都、郡县正以下官吏,仅名之日“乡官”,“不知时事”。隋文帝的做法( )

A.提高了地方行政效能 B.为藩镇割据埋下隐患

C.意在减轻百姓的负担 D.加强了对基层的治理

4.晋代文学家左思在《咏吏》诗中写道:“世胄(世家子弟)蹑(登)高位,英俊沉下僚。”而唐代诗人刘禹锡则在《鸟衣巷》中写道:“旧时王谢堂前燕,飞入寻常首姓家。”发生这种变化的主要原因是( )

A.宰相制的终结 B.社会阶层流动性加强

C.科举制的创立 D.三省六部制的推行

5.东汉学者崔窘曾说,今天的地方长官随意违背诏书,诏书说得再恳切,甚至骂到极点也无动于衷。但地方所下公文却像霹雳一样震动,这就是老百姓所说的“州郡记,如霹雳,得诏书,但挂壁”的状况。这种现象说明( )

A.地方豪强对抗中央 B.察举制的弊端严重

C.贪污腐败愈演愈烈 D.王国问题死灰复燃

6.察举最初依赖举主举荐;而东汉顺帝132年“阳嘉新制”后,察举就有了两个环节:一是州郡举荐,一是朝廷考试。仅仅举荐并不能保证得官,被举者还必须通过考试这一环节。对此理解正确是( )

A.州郡举荐的环节被逐渐废除

B.能杜绝学识不佳者成为官员

C.对提升官员文化素养有影响

D.考试选官的科举制初步确立

7.秦、隋尽管二世而亡,却分别为汉唐盛世奠定了基础,它们共同的历史贡献是( )

A.建立了有利于巩固统一的制度 B.开辟了南北水上运输通道

C.修筑了大规模的军事防御工事 D.以思想统一促成政治统一

8.唐朝政府对内附的少数民族酋长、首领,“至者皆拜为将军、中郎等官,布列朝廷”,并安排其子弟到长安学习唐朝的制度和文化。唐朝政府的这种做法( )

A.有利于促进中外经济文化交流 B.导致边疆节度使权力膨胀

C.有利于缓和民族矛盾巩固国家统一 D.实质上是一种民族分化政策

9.唐诗有丰富的地方风物意象。通过检索全唐诗库四万多首唐诗,发现包含“江”字的诗有6447条,包含“舟”“船”的诗共3313条,包含“渔”“鱼”的诗共2784条,包含“莲”“荷”的诗共1827条。这反映了唐代( )

A.农业经济发展较快 B.水陆交通比较发达

C.江南经济文化兴盛 D.现实主义诗歌盛行

10.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法。下列对三国两晋南北朝时期阶段特征的归纳,正确的是( )

A.中华文明的起源 B.繁荣与开放的社会

C.政权分立与民族交融 D.大一统封建国家的建立和巩固

11.孝文帝下诏,以为“北人谓土为拓、后为跋,魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏…… 宜改姓元氏 …… ”,故皇族拓跋氏改姓元。孝文帝改姓氏的措施( )

A.传播了佛教文化 B.促进了经济发展

C.推动了华夏认同 D.加剧了民族矛盾

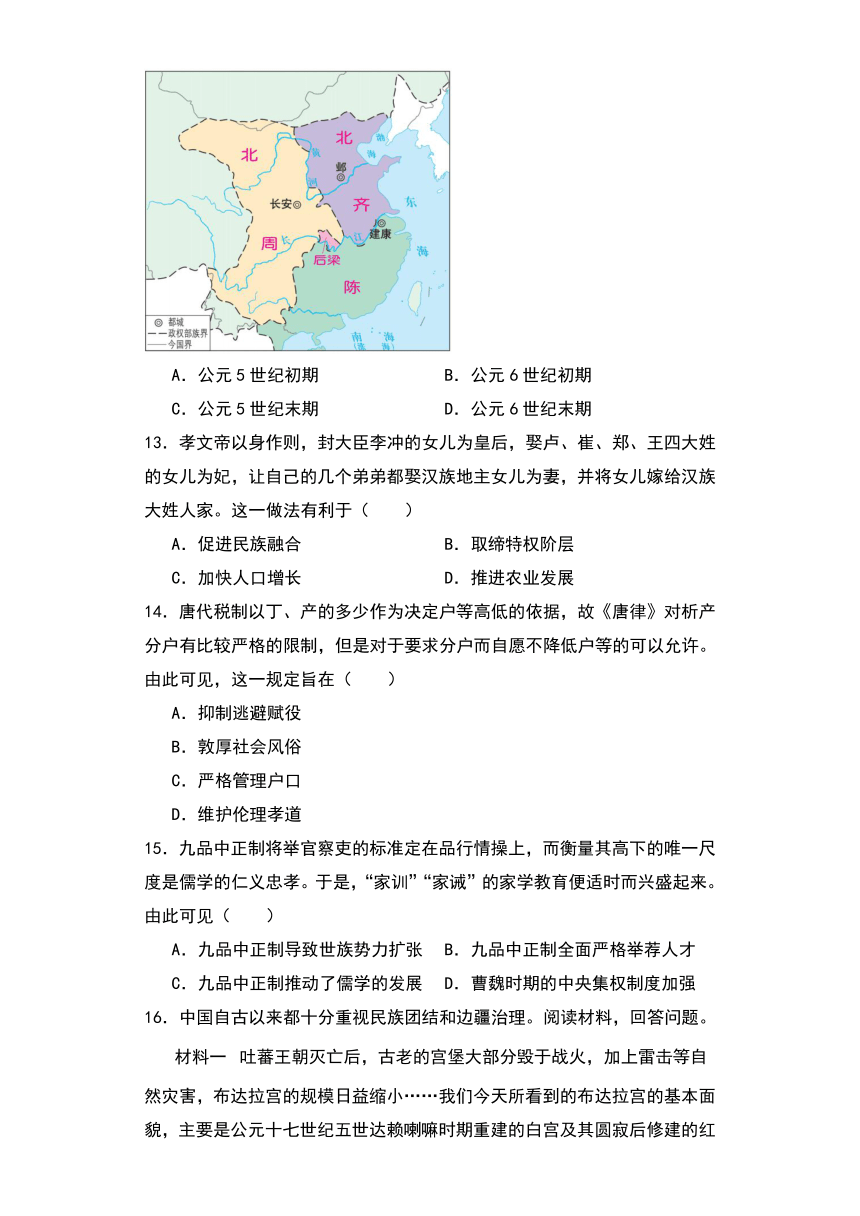

12.观察如图,这一对峙局面结束于( )

A.公元5世纪初期 B.公元6世纪初期

C.公元5世纪末期 D.公元6世纪末期

13.孝文帝以身作则,封大臣李冲的女儿为皇后,娶卢、崔、郑、王四大姓的女儿为妃,让自己的几个弟弟都娶汉族地主女儿为妻,并将女儿嫁给汉族大姓人家。这一做法有利于( )

A.促进民族融合 B.取缔特权阶层

C.加快人口增长 D.推进农业发展

14.唐代税制以丁、产的多少作为决定户等高低的依据,故《唐律》对析产分户有比较严格的限制,但是对于要求分户而自愿不降低户等的可以允许。由此可见,这一规定旨在( )

A.抑制逃避赋役

B.敦厚社会风俗

C.严格管理户口

D.维护伦理孝道

15.九品中正制将举官察吏的标准定在品行情操上,而衡量其高下的唯一尺度是儒学的仁义忠孝。于是,“家训”“家诫”的家学教育便适时而兴盛起来。由此可见( )

A.九品中正制导致世族势力扩张 B.九品中正制全面严格举荐人才

C.九品中正制推动了儒学的发展 D.曹魏时期的中央集权制度加强

16.中国自古以来都十分重视民族团结和边疆治理。阅读材料,回答问题。

材料一 吐蕃王朝灭亡后,古老的宫堡大部分毁于战火,加上雷击等自然灾害,布达拉宫的规模日益缩小……我们今天所看到的布达拉宫的基本面貌,主要是公元十七世纪五世达赖喇嘛时期重建的白宫及其圆寂后修建的红宫。此后,历代达赖喇嘛又相继扩建,终成布达拉宫今日之规模。

——余茂智《布达拉宫——藏族古建筑的精华》

材料二 以文成公主和亲吐蕃为契机,唐太宗开启了汉文化大规模传入吐蕃地区的大门,其历史功绩可以和孔子创立儒学、占卜、历算、工巧等的贡献相媲美。

——韩腾、石硕《从藏文史料对唐太宗的记载看藏族史学观》

材料三 清朝皇帝频繁地召见边疆民族各族王公、活佛、喇嘛、土司等上层人物,其中到北京觐见者,称为“年班”,到承德避暑山庄和木兰围场觐见者,称为“围班”……皇帝与他们共同宴享射猎,赏赐财物,笼络感情,从而达到了“来之乃所以安之”、“恩益深而情益联”的怀柔效果。

——袁行霈主编《中华文明史》(第四卷)

(1)根据材料一并结合所学,概述布达拉宫的修建历程,并从布达拉宫的修建历程的角度,用一句话概括其历史价值。

(2)根据材料二并结合所学,用史实说明唐太宗时期“开启了汉文化大规模传入吐蕃地区的大门”。

(3)结合所学知识,概括承德避暑山庄的政治地位。根据材料三,指出清朝边疆治理的特点,并以故宫中的某一建筑为例加以说明。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 九品中正制,本想替当时用人定出一客观标准,还是不失此项制度所应有的传统精神的。但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选,所谓“怀牒自列”,即不需地方长官察举,更不需中央九品中正评定,把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。这制度,大体说来,较以前是进步的。汉制规定商人不能做官,做官亦不能经商,乡举里选系由地方政府察举呈报。现在自由报考之唯一限制,即报名者不得为商人或工人。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二 隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。……自隋唐以后,各代“大小之官,悉听吏部;纤介之迹,皆属考功”。……科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,也就必然出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚,也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

(1)据材料一,指出科举制与九品中正制的不同。

(2)据材料二及所学知识,分析科举制度的影响。

参考答案:

1.D2.A3.D4.C5.B6.C7.A8.C9.C10.C11.C12.D13.A14.A15.C

16.(1)历程:①松赞干布迎娶唐朝文成公主,修建了红山宫;②顺治时期,达赖五世重建红山宫,改称布拉达宫;③康熙帝特派汉、满工匠进藏,参加布达拉宫的扩建。

历史价值:汉藏人民团结协作的有力佐证(或者汉藏劳动人民智慧的结晶)。

(2)史实:①文成公主入藏,带去中原的谷物蔬菜种子、各色工匠、书籍、农具制造和冶金等技术,带去了中原的文化;②松赞干布派贵族子弟到内地学习《诗》《书》。

(3)地位:处理民族事务、加强北部边防的政治中心。

原则:采取怀柔政策,笼络各民族的上层分子。

建筑:每年除夕,皇帝在保和殿宴请少数民族的王公贵族,以示笼络

17.(1)异:选拔人才的标准不同,前者靠才能,后者靠门第;选拔人才的方式不同,前者考试,后者举荐。

(2)影响:提高了儒学的地位;把选官权集中到中央政权;促进了社会阶层的流动;扩大了统治基础;提高了官员的文化素质。(任选三点或言之有理即可)

1.下面对孝文帝改革有利条件的表述正确的是( )

①北魏统一后,社会环境较为安定

②拓跋珪等统治者学习汉族先进文化,开始了封建化进程

③冯太后的积极推动和支持

④孝文帝本人深刻意识到本民族及政权的落后性

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②③④

2.晋室南迁后,上层士族通过九品官人法不断掌控朝政,占据高位,寒门庶族只能居于下位,成为门阀政治的代表时期。这反映出当时( )

A.豪强大族对政治的影响 B.古代政治制度不断进步

C.考试选官制度已经确立 D.选官重视家族经济基础

3.隋文帝废除了北齐、北周时期地方官自辟僚属的制度,规定地方官的任免权由吏部负责,对之前所辟自州都、郡县正以下官吏,仅名之日“乡官”,“不知时事”。隋文帝的做法( )

A.提高了地方行政效能 B.为藩镇割据埋下隐患

C.意在减轻百姓的负担 D.加强了对基层的治理

4.晋代文学家左思在《咏吏》诗中写道:“世胄(世家子弟)蹑(登)高位,英俊沉下僚。”而唐代诗人刘禹锡则在《鸟衣巷》中写道:“旧时王谢堂前燕,飞入寻常首姓家。”发生这种变化的主要原因是( )

A.宰相制的终结 B.社会阶层流动性加强

C.科举制的创立 D.三省六部制的推行

5.东汉学者崔窘曾说,今天的地方长官随意违背诏书,诏书说得再恳切,甚至骂到极点也无动于衷。但地方所下公文却像霹雳一样震动,这就是老百姓所说的“州郡记,如霹雳,得诏书,但挂壁”的状况。这种现象说明( )

A.地方豪强对抗中央 B.察举制的弊端严重

C.贪污腐败愈演愈烈 D.王国问题死灰复燃

6.察举最初依赖举主举荐;而东汉顺帝132年“阳嘉新制”后,察举就有了两个环节:一是州郡举荐,一是朝廷考试。仅仅举荐并不能保证得官,被举者还必须通过考试这一环节。对此理解正确是( )

A.州郡举荐的环节被逐渐废除

B.能杜绝学识不佳者成为官员

C.对提升官员文化素养有影响

D.考试选官的科举制初步确立

7.秦、隋尽管二世而亡,却分别为汉唐盛世奠定了基础,它们共同的历史贡献是( )

A.建立了有利于巩固统一的制度 B.开辟了南北水上运输通道

C.修筑了大规模的军事防御工事 D.以思想统一促成政治统一

8.唐朝政府对内附的少数民族酋长、首领,“至者皆拜为将军、中郎等官,布列朝廷”,并安排其子弟到长安学习唐朝的制度和文化。唐朝政府的这种做法( )

A.有利于促进中外经济文化交流 B.导致边疆节度使权力膨胀

C.有利于缓和民族矛盾巩固国家统一 D.实质上是一种民族分化政策

9.唐诗有丰富的地方风物意象。通过检索全唐诗库四万多首唐诗,发现包含“江”字的诗有6447条,包含“舟”“船”的诗共3313条,包含“渔”“鱼”的诗共2784条,包含“莲”“荷”的诗共1827条。这反映了唐代( )

A.农业经济发展较快 B.水陆交通比较发达

C.江南经济文化兴盛 D.现实主义诗歌盛行

10.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法。下列对三国两晋南北朝时期阶段特征的归纳,正确的是( )

A.中华文明的起源 B.繁荣与开放的社会

C.政权分立与民族交融 D.大一统封建国家的建立和巩固

11.孝文帝下诏,以为“北人谓土为拓、后为跋,魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏…… 宜改姓元氏 …… ”,故皇族拓跋氏改姓元。孝文帝改姓氏的措施( )

A.传播了佛教文化 B.促进了经济发展

C.推动了华夏认同 D.加剧了民族矛盾

12.观察如图,这一对峙局面结束于( )

A.公元5世纪初期 B.公元6世纪初期

C.公元5世纪末期 D.公元6世纪末期

13.孝文帝以身作则,封大臣李冲的女儿为皇后,娶卢、崔、郑、王四大姓的女儿为妃,让自己的几个弟弟都娶汉族地主女儿为妻,并将女儿嫁给汉族大姓人家。这一做法有利于( )

A.促进民族融合 B.取缔特权阶层

C.加快人口增长 D.推进农业发展

14.唐代税制以丁、产的多少作为决定户等高低的依据,故《唐律》对析产分户有比较严格的限制,但是对于要求分户而自愿不降低户等的可以允许。由此可见,这一规定旨在( )

A.抑制逃避赋役

B.敦厚社会风俗

C.严格管理户口

D.维护伦理孝道

15.九品中正制将举官察吏的标准定在品行情操上,而衡量其高下的唯一尺度是儒学的仁义忠孝。于是,“家训”“家诫”的家学教育便适时而兴盛起来。由此可见( )

A.九品中正制导致世族势力扩张 B.九品中正制全面严格举荐人才

C.九品中正制推动了儒学的发展 D.曹魏时期的中央集权制度加强

16.中国自古以来都十分重视民族团结和边疆治理。阅读材料,回答问题。

材料一 吐蕃王朝灭亡后,古老的宫堡大部分毁于战火,加上雷击等自然灾害,布达拉宫的规模日益缩小……我们今天所看到的布达拉宫的基本面貌,主要是公元十七世纪五世达赖喇嘛时期重建的白宫及其圆寂后修建的红宫。此后,历代达赖喇嘛又相继扩建,终成布达拉宫今日之规模。

——余茂智《布达拉宫——藏族古建筑的精华》

材料二 以文成公主和亲吐蕃为契机,唐太宗开启了汉文化大规模传入吐蕃地区的大门,其历史功绩可以和孔子创立儒学、占卜、历算、工巧等的贡献相媲美。

——韩腾、石硕《从藏文史料对唐太宗的记载看藏族史学观》

材料三 清朝皇帝频繁地召见边疆民族各族王公、活佛、喇嘛、土司等上层人物,其中到北京觐见者,称为“年班”,到承德避暑山庄和木兰围场觐见者,称为“围班”……皇帝与他们共同宴享射猎,赏赐财物,笼络感情,从而达到了“来之乃所以安之”、“恩益深而情益联”的怀柔效果。

——袁行霈主编《中华文明史》(第四卷)

(1)根据材料一并结合所学,概述布达拉宫的修建历程,并从布达拉宫的修建历程的角度,用一句话概括其历史价值。

(2)根据材料二并结合所学,用史实说明唐太宗时期“开启了汉文化大规模传入吐蕃地区的大门”。

(3)结合所学知识,概括承德避暑山庄的政治地位。根据材料三,指出清朝边疆治理的特点,并以故宫中的某一建筑为例加以说明。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 九品中正制,本想替当时用人定出一客观标准,还是不失此项制度所应有的传统精神的。但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选,所谓“怀牒自列”,即不需地方长官察举,更不需中央九品中正评定,把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。这制度,大体说来,较以前是进步的。汉制规定商人不能做官,做官亦不能经商,乡举里选系由地方政府察举呈报。现在自由报考之唯一限制,即报名者不得为商人或工人。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二 隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。……自隋唐以后,各代“大小之官,悉听吏部;纤介之迹,皆属考功”。……科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,也就必然出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚,也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

(1)据材料一,指出科举制与九品中正制的不同。

(2)据材料二及所学知识,分析科举制度的影响。

参考答案:

1.D2.A3.D4.C5.B6.C7.A8.C9.C10.C11.C12.D13.A14.A15.C

16.(1)历程:①松赞干布迎娶唐朝文成公主,修建了红山宫;②顺治时期,达赖五世重建红山宫,改称布拉达宫;③康熙帝特派汉、满工匠进藏,参加布达拉宫的扩建。

历史价值:汉藏人民团结协作的有力佐证(或者汉藏劳动人民智慧的结晶)。

(2)史实:①文成公主入藏,带去中原的谷物蔬菜种子、各色工匠、书籍、农具制造和冶金等技术,带去了中原的文化;②松赞干布派贵族子弟到内地学习《诗》《书》。

(3)地位:处理民族事务、加强北部边防的政治中心。

原则:采取怀柔政策,笼络各民族的上层分子。

建筑:每年除夕,皇帝在保和殿宴请少数民族的王公贵族,以示笼络

17.(1)异:选拔人才的标准不同,前者靠才能,后者靠门第;选拔人才的方式不同,前者考试,后者举荐。

(2)影响:提高了儒学的地位;把选官权集中到中央政权;促进了社会阶层的流动;扩大了统治基础;提高了官员的文化素质。(任选三点或言之有理即可)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进