江西省九江市彭泽县2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 江西省九江市彭泽县2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 57.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-14 17:02:03 | ||

图片预览

文档简介

彭泽县2022-2023学年高二下学期期末考试

历史试卷

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号;回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一. 选择题:本题共16小题,每小题 3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.周武王“使其弟管叔鲜、蔡叔度相禄父(即纣之子武庚)治殷”,周成王封幼弟叔虞于唐地,派遣要员同往治理。这说明

A.中央集权官僚制深入地方封国 B.血缘关系是分封的必要条件

C.周天子可干预诸侯国内部事务 D.各诸侯的权力存在等级差别

2.《汉书·张骞传》记载,张骞从西域返回后,向汉武帝汇报说:“臣在大夏时,见邛竹杖、蜀布,问安得此,大夏国人曰:‘吾贾人往市之身毒国。身毒国在大夏东南可数千里。其俗土著,与大夏同,而卑湿暑热。其民乘象以战。其国临大水焉。’”据此可知

A.张骞开通了西南丝绸之路 B.汉朝四川地区和印度已有贸易往来

C.此路后来成为匈奴等游牧民族西迁之路 D.汉朝与大夏之间有直接的经贸往来

3.隋文帝颁发《开皇律》时说道:“帝王作法,沿革不同,取适于时,故有损益”。这反映了隋文帝

A.崇尚法治 B.以民为本 C.注重革新 D.维护公正

4.德国学者弗兰克在《白银资本》中指出,1500年至1800年“经济全球化中的东方”是世界经济的中心,换言之,当时的经济中心不在欧洲,而在亚洲特别是中国。这反映了

A.西欧全面落后于中国 B.中国是当时的世界经济中心之一

C.人类向近代社会演进 D.中国出现了向工业文明演进的趋势

5.《清史稿》记载:“清大学士,满、汉两途,勋高位极,乃以相授;内阁实权,远不逮明。然其品列,皆首文班”“清大学士,沿明旧制,例称政府。实则,国初有议政处以掣其柄;雍正以后,承旨、寄信有军机处。内阁、宰辅,名存而已。”据此可见,清初

A.军机处为制约内阁而设置 B.中枢机构形成三权鼎立之势

C.重大制度皆沿用明朝旧制 D.内阁逐渐演变成为虚职机构

6.东汉和帝时,太医郭玉“仁爱不矜,虽贫贱厮其之,必尽其力”。东汉张仲景在《伤寒杂病论·自序》中指出,自己“留神医药,精究方术”就是为了“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄”这反映出东汉

A.医学发展注重汲取民间经验 B.儒家思想对传统医学伦理的影响

C.疫疠流行彰显天人感应学说 D.中医治疗注重临床实践经验总结

7.李大钊说:义和团对于“西洋人的一切器物一一概烧毁,这都含着经济上的意味,都有几分是工业经济压迫的反动”。他主要强调义和团运动

A.是一场反侵略的爱国运动 B.具有旧式小生产者的保守性

C.为民族工业发展扫除障碍 D.坚持“扶清灭洋”的方针

8.1933年5月,中日两国签订《塘沽协定》,实现停战,国民政府同意将东北同中国的其他部分分割开,并承认日本在满洲的存在。该协定

A.适应了国民政府的战略需要

B.维持了华北地区的长期和平

C.有效遏制了日本的侵略野心

D.激起了全民族的抗战意识

9.1993年,受国内钢材供给缺口扩大,价格暴涨的影响,大量的中小企业进入到钢铁行业中,新建企业往往起点比较低,生产经营规模小,因此形成了大量落后产能。发生这一现象的背景是

A.中国正式加入世界贸易组织

B.城市经济体制改革兴起

C.确立市场经济体制改革方向

D.实行“包产到户”政策

10.陶片放逐法的实施需两次公民大会的投票:第一次投票决定这一年是否要启用该法,如多数人认为应当启用,则召开第二次公民大会来决定所要放逐的人选。第二次会议召开当日,投票者将被放逐之人的名字刻在陶片上,交到各自部落的投票处。这体现了古代雅典人

A.重视对城邦民主的维护 B.对当权者缺乏起码的信任

C.重视调和公民内部矛盾 D.具有强烈的城邦参与意识

11.7世纪的欧洲学者格劳秀斯指出:“即使我们承认那些若非极其邪恶就不可能被容许的观点,即上帝是不存在的,或者人类的事务与上帝无关,我们所讲的也同样具有某种程度的正当性”。格劳秀斯在此强调的是

A.人的社会性与理性 B.国际法制定的必要性

C.中世纪神学的虚伪 D.社会契约论的合理性

12.“英国国会及英国政府从此不能再干涉自治领内部事务。自治领是独立和平等的主权国,共同拥戴英王为国家元首。”这段话出自

A.《威斯敏斯特法案》

B.《权利法案》

C.《大宪章》

D.《至尊法案》

13.“马歇尔计划远不是一项经济援助计划”,这是因为这项计划实际上是

A.美苏两大军事政治集团对峙的产物

B.导致当代政治格局不稳定和动荡的产物

C.美国蓄意分裂德国和扶植西德

D.以经济的手段为美国控制西欧铺平了道路

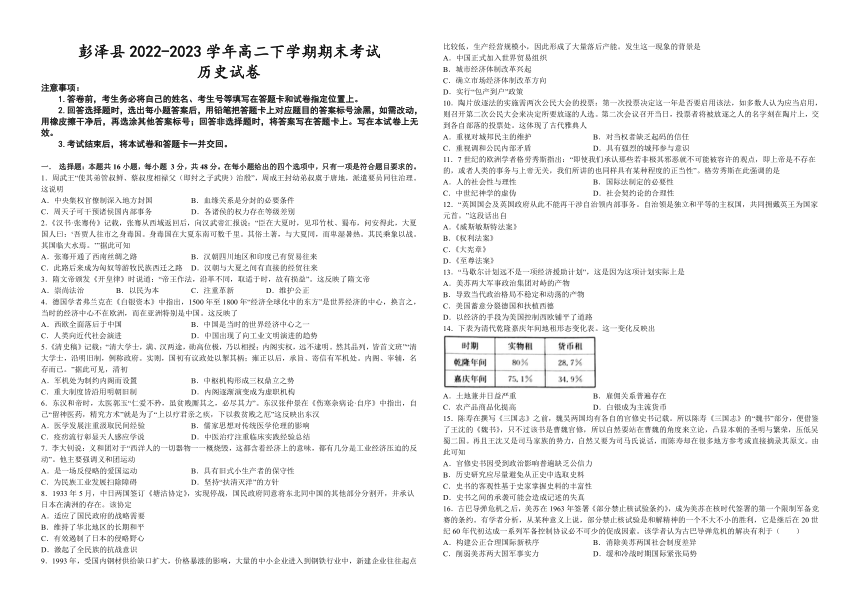

14.下表为清代乾隆嘉庆年间地租形态变化表。这一变化反映出

A.土地兼并日益严重 B.雇佣关系普遍存在

C.农产品商品化提高 D.白银成为主流货币

15.陈寿在撰写《三国志》之前,魏吴两国均有各自的官修史书记载。所以陈寿《三国志》的“魏书”部分,便借鉴了王沈的《魏书》,只不过该书是曹魏官修,所以自然要站在曹魏的角度来立论,凸显本朝的圣明与繁荣,压低吴蜀二国。再且王沈又是司马家族的势力,自然又要为司马氏说话,而陈寿却在很多地方参考或直接摘录其原文。由此可知

A.官修史书因受到政治影响普遍缺乏公信力

B.历史研究应尽量避免从正史中选取史料

C.史书的客观性基于史家掌握史料的丰富性

D.史书之间的承袭可能会造成记述的失真

16.古巴导弹危机之后,美苏在1963年签署《部分禁止核试验条约》,成为美苏在核时代签署的第一个限制军备竞赛的条约。有学者分析,从某种意义上说,部分禁止核试验是和解精神的一个不大不小的胜利,它是继后在20世纪60年代初达成一系列军备控制协议必不可少的促成因素。该学者认为古巴导弹危机的解决有利于( )

A.构建公正合理国际新秩序 B.消除美苏两国社会制度差异

C.削弱美苏两大国军事实力 D.缓和冷战时期国际紧张局势

二、非选择题:共 52 分。

17.阅读材料,回答问题。

材料一 在中日文化交流中,隋唐以前,主要通过中国移民赴日本传播中国先进文明,带去生产工具和生产技术。隋唐时期,中日主要通过互派使节人员往来,尤其是日本派大批遣唐使、留学生、留学僧来华,出现了中日文化交流史上的第一次高潮。交流内容则以制度文化层面为主,同时也涉及精神文化如佛教、建筑、雕塑、诗歌等方面。

——摘编自王晓秋《中日文化交流史话》

材料二 人类学家博厄斯认为:“人类的历史证明,一个社会群体,其文化的进步往往取决于它是否有机会吸取临近社会群体的经验。一个社会群体所获得的种种发现可以传给其他社会群体;彼此之间的交流愈多样化,相互学习的机会也就愈多。大体上,文化最原始的部落也就是那些长期与世隔绝的部落,因而,他们不能从临近部落所取得的文化成就中获得好处。”

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)根据材一,分析隋唐以前和隋唐时期中日交流在形式上和主要内容上的变化。

(2)联系美洲印第安文化的特点,谈谈你对文化交流重要性的认识。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 早在16世纪,葡萄牙人曾劫掠中国的“苦力”到葡属殖民地去做工。19世纪初,欧洲殖民者将华人贩卖到南洋、美洲,从事繁重的劳役,逐渐形成了贩卖华人的高潮。1860年中英、中法《北京条约》规定允许华工出国,使华人出国合法化。在这一贸易中,作为活动主体的华人,一开始便不属于订立契约的一方,而是被诱骗与欺诈的对象。从其被掳的那一刻起,便开始沦为奴隶,与人所共知的非洲奴隶贸易所强加于受害者的奴役毫无二致,因而,一般称之为苦力贸易。

——摘编自陆浩书《近代华工东行记——谈罪恶的苦力贸易》等

材料二 1848年,美国旧金山发现金矿,急需劳工,华工骤增。1868年,中央太平洋铁路公司,雇佣8000名华工修建太平洋中央铁路,华工为修建这条铁路付出了许多生命的代价。在1860年至1890年之间,加州农业的各个部门都有华人在做工,他们有的葡萄园里做工,有的填筑沼泽地等;此外,加州的轻工业和服务业,如毛纺业、卷烟业、拖鞋厂、洗衣房,也是华工的主要集中地。

——摘编自侯苗丽《试论近代华工对美国经济发展的贡献》

(1)根据材料一,概括19世纪苦力贸易的特点,并结合所学知识分析其出现的背景。

(2)根据材料二,简评华工在美国加利福尼亚州的活动。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 英国在17世纪后期控制了世界的钟表生产。英国钟表是在17世纪后半叶开始进入中国市场的,到18世纪,已经控制了中国市场。连《粤海关志》亦称“其土产则有大小绒哗叽、羽纱、紫檀、火石及所制玻璃镜、时辰钟表等物,精巧绝伦。”

……特别是英国东印度公司及其雇员亦积极输入钟表,用于换取中国货品。

摘编自叶农《明清时期广州与西洋钟表贸易》

材料二 广州十三行成为西洋钟表的进口中心及广州钟表业的发展,促进了中西钟表技术文化的交流沟通。清代中期广州制作的钟表在外观上保留了西洋钟表金碧辉煌的特点,而机械部分则保留西洋钟表精密准确、构造复杂的机芯,声效上保留报时与伴乐合一的“自呜钟”特点。此外,在多方面融入中国特点,材质采用色彩鲜艳、光泽明亮的蚨琅、紫檀木嵌金银丝和玻璃等材料,外形采用楼观式、亭式、花盆顶、葫芦型等中国传统形状,钟壳装饰文字突出吉祥、太平的寓恋,如“天下太平”“天下盛世”,图案则是如福寿万年、三星高照、仙人祝寿、渔樵耕读等传统题材。

摘编自冷东《广州十三行与清代中期钟表业的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括17—18世纪英国钟表进入中国的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,从文化交流的角度,谈谈你对清代广州钟表业发展的看法。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 在人类的历史长河中,战争是不同文化的碰撞,是文化的暴力交流。每一次惨烈的战争,虽然可能造成局部文化的衰退,却常常成为促进人类整体文化进步的契机,体现了自然法规的优胜劣汰。

——摘编自《战争对人类文明的进步作用》

根据材料自拟一个论题,并结合所学知识进行阐述。(要求:论题明确,阐述充分,史论结合,逻辑清晰)

答案与解析

1.C

根据材料“使其弟管叔鲜、蔡叔度相禄父治殷”“派遣要员同往治理”可知,周天子可以派人协助诸侯治理诸侯国,这说明周天子可以干预诸侯国内部事务,故选C项;周代尚未实行中央集权官僚制,故排除A项;材料没有说分封的必要条件,故B项错误;从材料中看不出各诸侯权力存在等级差别,故排除D项。

2.D

据本题材料信息可知,张骞从西域返回后,向汉武帝汇报沿途见闻说,在西亚大夏国见到当地商人贩卖四川地区的竹杖、布区,反映出汉朝与大夏之间有直接的经贸往来,D项正确;张骞听人介绍大夏与印度往来的情况,不能得出张骞开通西南丝绸之路的结论,排除A项;材料反映的是大夏国人与汉朝四川地区、印度等地的贸易往来,并非四川地区和印度已有贸易往来,排除B项;据所学,匈奴等游牧民族西迁经由的是草原丝绸之路,并非联系西亚、南亚的商路,排除C项。故选D项。

3.C

题干中隋文帝的话大意是:帝王制作法,沿革不同,取正当时,所以有增减。根据所学知识可知,隋文帝本着“帝王作法,沿革不同,取适于时,故有损益”的精神,对法律进行改革,尤其是摈弃了各种残酷的死刑执行方法,C项正确;题干中的“作法”是对法律的改革,而非单纯崇尚法治,排除A项;根据所学知识可知,隋朝的开皇律、大业律在“帝王作法,沿革不同,取适于时,故有损益”指导思想下,更多的体现儒家的“仁政爱民”思想,但题干信息未涉及,排除B项;题干信息强调的是法律要适时而变而非维护公正,排除D项。故选C项。

4.B

根据“当时的经济中心不在欧洲,而在亚洲特别是中国”可知弗兰克认为在19500—1800年间,中国是世界经济的中心,故选B项;中国是世界经济的中心不代表西欧全面落后于中国,也不能体现人类社会的演变规律,排除AC项;当时中国的经济基础依然是农业经济,没有向工业文明演进的趋势,排除D项。故选B项。

5.D

根据“雍正以后,承旨、寄信有军机处。内阁、宰辅,名存而已”可知,从雍正朝开始,军机处逐渐成为国家的政务中枢,内阁逐渐成为名存实亡的虚职机构,D项正确;军机处的设立是为了加强君权,而不是为了制约内阁,排除A项;清朝时期君主专制空前强大,中枢机构没有形成三权鼎立,排除B项;军机处并不是沿袭自明朝,排除C项。故选D项。

6.B

根据材料“仁爱不矜,虽贫贱厮其之,必尽其力”可知,太医郭玉主张对患者不分贵贱贫富,一视同仁;根据材料“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄”可知,学医既可以治疗君王亲人的疾病,又可以救助贫穷低下的百姓的困难;两者都体现儒家思想对传统医学伦理的影响,B项正确;材料没有体现医学发展注重汲取民间经验,排除A项;材料没有涉及疫疠流行的情况,而是强调儒家思想对传统医学伦理的影响,排除C项;材料没有体现中医治疗注重临床实践经验总结的信息,排除D项。故选B项。

7.B

本题主要考查的是对材料的理解分析能力。材料反映的是对义和团运动盲目排外的否定,不是赞扬其反侵略的爱国运动,故A项错误;“这都含着经济上的意味,都有几分是工业经济压迫的反动”说明义和团运动在维护旧式小农经济,故B项正确;义和团运动盲目排外,不利于西方先进技术引进,不利 于民族工业发展,故C项错误;材料没有体现义和团的“扶清”,故D项错误。所以答案选B。

8.A

从材料“1933年5月”并结合所学知识可以得出,九一八事变后,蒋介石采取了“攘外必先安内”政策,集中力量对中共及其红军进行围剿,1933年《塘沽协定》的签订,适应了国民政府的战略需要,故A项正确;《塘沽协定》签订后,激发了日本侵华的野心,华北地区的形势越来越紧张,故BC项错误;七七事变激起了全民族的抗战意识,故D项错误。

9.C

中国正式加入世界贸易组织在2001年,不符合题干时间,故A错误;城市经济体制改革兴起于1984年,不符合题干时间,故B错误;1992年中共十四大确立社会主义市场经济体制的目标,在市场经济的影响下,大量的中小企业进入到钢铁行业中,故C正确;“包产到户”政策属于农村和农业方面,与钢铁行业无关,故D错误。故选C。

10.A

在实施“陶片放逐法”时,强调程序的规范化,注重多数人的参与和意见,体现了古代雅典人重视对城邦民主政治的维护,A项正确;在多数人认为有必要的情况下才启用陶片放逐法,不能说明雅典对当权者缺乏“起码的信任”,B项对错误;材料不能说明古代雅典重视调和“公民内部矛盾”,C项错误;古代雅典人具有强烈的“城邦参与意识”与材料主旨不符,D项错误。

11.A

根据材料“即使我们承认那些若非极其邪恶就不可能被容许的观点,即上帝是不存在的,或者人类的事务与上帝无关,我们所讲的也同样具有某种程度的正当性”可知,格劳秀斯认为上帝与人类的事务无关,这体现了摆脱基督教会神权统治的要求,承认人类自身行为的正当性,具有一定的理性色彩,A项正确;材料未涉及格劳秀斯关于制定国际法的信息,不符合题意,排除B项;材料并不是强调中世纪神学的虚伪性,不符合题意,排除C项;社会契约论是18世纪卢梭的主张,排除D项。故选A项。

12.A

1931年的这一天,英国会制定了英联邦宪章,又叫《威斯敏斯特法案》。规定:白种人统治的自治领加拿大、澳大利亚、新西兰、南非联邦、爱尔兰共和国及纽芬兰与联合王国组成英联邦;自治领是“独立和平等的主权国,共同拥戴英王为国家元首”。故A正确;《权利法案》确立了英国的君主立宪制,不符合题意,排除B;《大宪章》是英国13世纪的宪法文件,英国还不存在自治领,排除C;《至尊法案》是1534 年英国国王亨利八世促使国会通过的有关宗教改革的法令,不符合题意,排除D。

13.D

马歇尔计划是冷战在经济方面的表现,美国主要是想通过经济手段制西欧,故D项符合题意;马歇尔计划属于冷战的经济措施,故A项不符合题意;导致当代政治格局不稳定和动荡的产物主要是美苏冷战格局,故B项不符合题意;美国蓄意分裂德国和扶植西德属于二战后美苏英法对德国的分区占领,故C项不符合题意。

14.C

本题考查明代货币租的影响,考查学生运用所学知识分析历史现象的能力,据表格可知,清代乾嘉年间,货币租比重呈上升趋势,货币租比重上升,意味着农民要把更多的农产品投入市场,换取货币,这一变化反映出农产品商品化提高,C项正确;这一变化与土地兼并无关,排除A项;“雇佣关系普遍存在”表述不符合史实,排除B项;清代货币租不仅包括白银,也包括铜钱,且表格中货币租比重还未超过50%,故得不出“白银成为主流货币”这一结论,排除D项。故选C项。

15.D

根据材料可知,曹魏官修的《三国志》故意凸显本朝的圣明与繁荣和压低吴蜀二国,而陈寿却在很多地方参考或直接摘录其原文,说明史书之间的承袭可能会造成记述的失真,D项正确;官修史书虽然会受到政治影响而有所偏颇,但在一定程度上也有真实的内容,排除A项;B项说法错误,不管哪类史料,都需要仔细甄别才能使用,排除B项;C项说法有些偏颇,史书的客观性在于其史料的真实性,史料丰富并不一定保证史书的客观性,排除C项。故选D项。

16.D

材料“从某种意义上说,部分禁止核试验是和解精神的一个不大不小的胜利”突出的是古巴导弹危机和平解决对于控制美苏军备竞赛具有重大意义,有利于缓和冷战时期的国际紧张局势,D选项符合题意;冷战期间突出的色彩是美苏争霸,A选项错误;美苏存在国家利益和社会制度的对立,B选项错误;美苏是当时世界上头号政治、军事大国,限制军备并不会削弱两国的军事实力,C选项错误。故答案为D。

17.(1)形式上:隋唐以前主要通过中国移民赴日本传播中国先进文明,隋唐时期中日互派使节来往。内容上:隋唐以前中国向日本传播生产工具和技术,隋唐时期日本以学习中国制度文化为主。

(2)认识:美洲大陆由于较为封闭的地理环境导致了美洲文明的发展较为滞缓,后因西方殖民者的入侵,独立发展的印第安文化毁灭殆尽。因此隔绝、封闭的文化必然导致衰败或毁灭,文化在交流中进步,文明的交流也促进文明的多样性发展。

18.(1)特点:贸易主要方向为南洋和美洲;华工是苦力贸易主体,遭受欺诈和残酷的剥削;逐渐合法化;是列强殖民掠夺的重要方式和内容。

背景:欧美列强资本主义经济发展和殖民扩张需要大量劳动力;黑奴贸易受到限制;鸦片战争后,列强通过不平等条约掠夺中国劳动力。

(2)简评:推动了加州经济的发展,促进了美国交通、工业、农业的发展,加快了美国西部的开发;华工在加州多个行业工作,传播了中华文化,促进了加州文化的发展;华工在美国遭受残酷的剥削,其命运悲惨,为美国的发展作出了巨大的牺牲与贡献。

19.(1)背景:英国完成资产阶级革命(光荣革命),走上资本主义发展道路;英国手工工场发展,钟表制造业发达;英国积极进行殖民扩张,发展海外贸易;清朝实行闭关锁国,通过广州十三行参与世界贸易;中国封建经济(农耕经济)发展,物产深受海外青睐;东印度公司的推动。

(2)看法:钟表作为西方物质文明的代表,是西方手工工场的产物。新航路开辟后,世界联系加强,钟表通过西学东渐传入中国,并催生了广州钟表业。广州钟表业的发展,促进了先进技术的传播和推广,有利于中西文化的交流融合,提升了中国文化产品的实用性、艺术性。

20.论题:战争对人类文化的发展是一把双刃剑。

阐述:战争和文化是矛盾的,战争一方面以其巨大的破坏力给人类带来深重灾难,是人类文化的浩劫。拜占庭帝国灭亡,大量珍贵文物和艺术品被付之一炬,另外两次世界大战给人类文明带来了深重灾难,而另一方面战争也在客观上促进了不同文化的碰撞和交流,为新兴民族国家的文化复兴提供了契机。如亚历山大东征把希腊文化传播到东方,东方文化渗入希腊文化;罗马帝国扩张过程中其文化渗入它统治的广大地区。第二次世界大战是人类进步文化和反动文化之间的一场大搏斗,人们只有在反法西斯战争胜利后,才能抹去悲痛的泪水,看到人类文化光明的未来。韩国和埃及等新兴民族国家就是在立足本国文化传统的基础上,兼收并蓄,更新文化,走出了一条属于自己的文化发展道路。

总之,战争既给文化带来割裂和冲击,也给文化带来重构和新生的契机;战争不只是军事上的冲突,也是不同文化的冲突,是文化在非和平状态下的一种特殊交流。

历史试卷

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号;回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一. 选择题:本题共16小题,每小题 3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.周武王“使其弟管叔鲜、蔡叔度相禄父(即纣之子武庚)治殷”,周成王封幼弟叔虞于唐地,派遣要员同往治理。这说明

A.中央集权官僚制深入地方封国 B.血缘关系是分封的必要条件

C.周天子可干预诸侯国内部事务 D.各诸侯的权力存在等级差别

2.《汉书·张骞传》记载,张骞从西域返回后,向汉武帝汇报说:“臣在大夏时,见邛竹杖、蜀布,问安得此,大夏国人曰:‘吾贾人往市之身毒国。身毒国在大夏东南可数千里。其俗土著,与大夏同,而卑湿暑热。其民乘象以战。其国临大水焉。’”据此可知

A.张骞开通了西南丝绸之路 B.汉朝四川地区和印度已有贸易往来

C.此路后来成为匈奴等游牧民族西迁之路 D.汉朝与大夏之间有直接的经贸往来

3.隋文帝颁发《开皇律》时说道:“帝王作法,沿革不同,取适于时,故有损益”。这反映了隋文帝

A.崇尚法治 B.以民为本 C.注重革新 D.维护公正

4.德国学者弗兰克在《白银资本》中指出,1500年至1800年“经济全球化中的东方”是世界经济的中心,换言之,当时的经济中心不在欧洲,而在亚洲特别是中国。这反映了

A.西欧全面落后于中国 B.中国是当时的世界经济中心之一

C.人类向近代社会演进 D.中国出现了向工业文明演进的趋势

5.《清史稿》记载:“清大学士,满、汉两途,勋高位极,乃以相授;内阁实权,远不逮明。然其品列,皆首文班”“清大学士,沿明旧制,例称政府。实则,国初有议政处以掣其柄;雍正以后,承旨、寄信有军机处。内阁、宰辅,名存而已。”据此可见,清初

A.军机处为制约内阁而设置 B.中枢机构形成三权鼎立之势

C.重大制度皆沿用明朝旧制 D.内阁逐渐演变成为虚职机构

6.东汉和帝时,太医郭玉“仁爱不矜,虽贫贱厮其之,必尽其力”。东汉张仲景在《伤寒杂病论·自序》中指出,自己“留神医药,精究方术”就是为了“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄”这反映出东汉

A.医学发展注重汲取民间经验 B.儒家思想对传统医学伦理的影响

C.疫疠流行彰显天人感应学说 D.中医治疗注重临床实践经验总结

7.李大钊说:义和团对于“西洋人的一切器物一一概烧毁,这都含着经济上的意味,都有几分是工业经济压迫的反动”。他主要强调义和团运动

A.是一场反侵略的爱国运动 B.具有旧式小生产者的保守性

C.为民族工业发展扫除障碍 D.坚持“扶清灭洋”的方针

8.1933年5月,中日两国签订《塘沽协定》,实现停战,国民政府同意将东北同中国的其他部分分割开,并承认日本在满洲的存在。该协定

A.适应了国民政府的战略需要

B.维持了华北地区的长期和平

C.有效遏制了日本的侵略野心

D.激起了全民族的抗战意识

9.1993年,受国内钢材供给缺口扩大,价格暴涨的影响,大量的中小企业进入到钢铁行业中,新建企业往往起点比较低,生产经营规模小,因此形成了大量落后产能。发生这一现象的背景是

A.中国正式加入世界贸易组织

B.城市经济体制改革兴起

C.确立市场经济体制改革方向

D.实行“包产到户”政策

10.陶片放逐法的实施需两次公民大会的投票:第一次投票决定这一年是否要启用该法,如多数人认为应当启用,则召开第二次公民大会来决定所要放逐的人选。第二次会议召开当日,投票者将被放逐之人的名字刻在陶片上,交到各自部落的投票处。这体现了古代雅典人

A.重视对城邦民主的维护 B.对当权者缺乏起码的信任

C.重视调和公民内部矛盾 D.具有强烈的城邦参与意识

11.7世纪的欧洲学者格劳秀斯指出:“即使我们承认那些若非极其邪恶就不可能被容许的观点,即上帝是不存在的,或者人类的事务与上帝无关,我们所讲的也同样具有某种程度的正当性”。格劳秀斯在此强调的是

A.人的社会性与理性 B.国际法制定的必要性

C.中世纪神学的虚伪 D.社会契约论的合理性

12.“英国国会及英国政府从此不能再干涉自治领内部事务。自治领是独立和平等的主权国,共同拥戴英王为国家元首。”这段话出自

A.《威斯敏斯特法案》

B.《权利法案》

C.《大宪章》

D.《至尊法案》

13.“马歇尔计划远不是一项经济援助计划”,这是因为这项计划实际上是

A.美苏两大军事政治集团对峙的产物

B.导致当代政治格局不稳定和动荡的产物

C.美国蓄意分裂德国和扶植西德

D.以经济的手段为美国控制西欧铺平了道路

14.下表为清代乾隆嘉庆年间地租形态变化表。这一变化反映出

A.土地兼并日益严重 B.雇佣关系普遍存在

C.农产品商品化提高 D.白银成为主流货币

15.陈寿在撰写《三国志》之前,魏吴两国均有各自的官修史书记载。所以陈寿《三国志》的“魏书”部分,便借鉴了王沈的《魏书》,只不过该书是曹魏官修,所以自然要站在曹魏的角度来立论,凸显本朝的圣明与繁荣,压低吴蜀二国。再且王沈又是司马家族的势力,自然又要为司马氏说话,而陈寿却在很多地方参考或直接摘录其原文。由此可知

A.官修史书因受到政治影响普遍缺乏公信力

B.历史研究应尽量避免从正史中选取史料

C.史书的客观性基于史家掌握史料的丰富性

D.史书之间的承袭可能会造成记述的失真

16.古巴导弹危机之后,美苏在1963年签署《部分禁止核试验条约》,成为美苏在核时代签署的第一个限制军备竞赛的条约。有学者分析,从某种意义上说,部分禁止核试验是和解精神的一个不大不小的胜利,它是继后在20世纪60年代初达成一系列军备控制协议必不可少的促成因素。该学者认为古巴导弹危机的解决有利于( )

A.构建公正合理国际新秩序 B.消除美苏两国社会制度差异

C.削弱美苏两大国军事实力 D.缓和冷战时期国际紧张局势

二、非选择题:共 52 分。

17.阅读材料,回答问题。

材料一 在中日文化交流中,隋唐以前,主要通过中国移民赴日本传播中国先进文明,带去生产工具和生产技术。隋唐时期,中日主要通过互派使节人员往来,尤其是日本派大批遣唐使、留学生、留学僧来华,出现了中日文化交流史上的第一次高潮。交流内容则以制度文化层面为主,同时也涉及精神文化如佛教、建筑、雕塑、诗歌等方面。

——摘编自王晓秋《中日文化交流史话》

材料二 人类学家博厄斯认为:“人类的历史证明,一个社会群体,其文化的进步往往取决于它是否有机会吸取临近社会群体的经验。一个社会群体所获得的种种发现可以传给其他社会群体;彼此之间的交流愈多样化,相互学习的机会也就愈多。大体上,文化最原始的部落也就是那些长期与世隔绝的部落,因而,他们不能从临近部落所取得的文化成就中获得好处。”

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)根据材一,分析隋唐以前和隋唐时期中日交流在形式上和主要内容上的变化。

(2)联系美洲印第安文化的特点,谈谈你对文化交流重要性的认识。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 早在16世纪,葡萄牙人曾劫掠中国的“苦力”到葡属殖民地去做工。19世纪初,欧洲殖民者将华人贩卖到南洋、美洲,从事繁重的劳役,逐渐形成了贩卖华人的高潮。1860年中英、中法《北京条约》规定允许华工出国,使华人出国合法化。在这一贸易中,作为活动主体的华人,一开始便不属于订立契约的一方,而是被诱骗与欺诈的对象。从其被掳的那一刻起,便开始沦为奴隶,与人所共知的非洲奴隶贸易所强加于受害者的奴役毫无二致,因而,一般称之为苦力贸易。

——摘编自陆浩书《近代华工东行记——谈罪恶的苦力贸易》等

材料二 1848年,美国旧金山发现金矿,急需劳工,华工骤增。1868年,中央太平洋铁路公司,雇佣8000名华工修建太平洋中央铁路,华工为修建这条铁路付出了许多生命的代价。在1860年至1890年之间,加州农业的各个部门都有华人在做工,他们有的葡萄园里做工,有的填筑沼泽地等;此外,加州的轻工业和服务业,如毛纺业、卷烟业、拖鞋厂、洗衣房,也是华工的主要集中地。

——摘编自侯苗丽《试论近代华工对美国经济发展的贡献》

(1)根据材料一,概括19世纪苦力贸易的特点,并结合所学知识分析其出现的背景。

(2)根据材料二,简评华工在美国加利福尼亚州的活动。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 英国在17世纪后期控制了世界的钟表生产。英国钟表是在17世纪后半叶开始进入中国市场的,到18世纪,已经控制了中国市场。连《粤海关志》亦称“其土产则有大小绒哗叽、羽纱、紫檀、火石及所制玻璃镜、时辰钟表等物,精巧绝伦。”

……特别是英国东印度公司及其雇员亦积极输入钟表,用于换取中国货品。

摘编自叶农《明清时期广州与西洋钟表贸易》

材料二 广州十三行成为西洋钟表的进口中心及广州钟表业的发展,促进了中西钟表技术文化的交流沟通。清代中期广州制作的钟表在外观上保留了西洋钟表金碧辉煌的特点,而机械部分则保留西洋钟表精密准确、构造复杂的机芯,声效上保留报时与伴乐合一的“自呜钟”特点。此外,在多方面融入中国特点,材质采用色彩鲜艳、光泽明亮的蚨琅、紫檀木嵌金银丝和玻璃等材料,外形采用楼观式、亭式、花盆顶、葫芦型等中国传统形状,钟壳装饰文字突出吉祥、太平的寓恋,如“天下太平”“天下盛世”,图案则是如福寿万年、三星高照、仙人祝寿、渔樵耕读等传统题材。

摘编自冷东《广州十三行与清代中期钟表业的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括17—18世纪英国钟表进入中国的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,从文化交流的角度,谈谈你对清代广州钟表业发展的看法。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 在人类的历史长河中,战争是不同文化的碰撞,是文化的暴力交流。每一次惨烈的战争,虽然可能造成局部文化的衰退,却常常成为促进人类整体文化进步的契机,体现了自然法规的优胜劣汰。

——摘编自《战争对人类文明的进步作用》

根据材料自拟一个论题,并结合所学知识进行阐述。(要求:论题明确,阐述充分,史论结合,逻辑清晰)

答案与解析

1.C

根据材料“使其弟管叔鲜、蔡叔度相禄父治殷”“派遣要员同往治理”可知,周天子可以派人协助诸侯治理诸侯国,这说明周天子可以干预诸侯国内部事务,故选C项;周代尚未实行中央集权官僚制,故排除A项;材料没有说分封的必要条件,故B项错误;从材料中看不出各诸侯权力存在等级差别,故排除D项。

2.D

据本题材料信息可知,张骞从西域返回后,向汉武帝汇报沿途见闻说,在西亚大夏国见到当地商人贩卖四川地区的竹杖、布区,反映出汉朝与大夏之间有直接的经贸往来,D项正确;张骞听人介绍大夏与印度往来的情况,不能得出张骞开通西南丝绸之路的结论,排除A项;材料反映的是大夏国人与汉朝四川地区、印度等地的贸易往来,并非四川地区和印度已有贸易往来,排除B项;据所学,匈奴等游牧民族西迁经由的是草原丝绸之路,并非联系西亚、南亚的商路,排除C项。故选D项。

3.C

题干中隋文帝的话大意是:帝王制作法,沿革不同,取正当时,所以有增减。根据所学知识可知,隋文帝本着“帝王作法,沿革不同,取适于时,故有损益”的精神,对法律进行改革,尤其是摈弃了各种残酷的死刑执行方法,C项正确;题干中的“作法”是对法律的改革,而非单纯崇尚法治,排除A项;根据所学知识可知,隋朝的开皇律、大业律在“帝王作法,沿革不同,取适于时,故有损益”指导思想下,更多的体现儒家的“仁政爱民”思想,但题干信息未涉及,排除B项;题干信息强调的是法律要适时而变而非维护公正,排除D项。故选C项。

4.B

根据“当时的经济中心不在欧洲,而在亚洲特别是中国”可知弗兰克认为在19500—1800年间,中国是世界经济的中心,故选B项;中国是世界经济的中心不代表西欧全面落后于中国,也不能体现人类社会的演变规律,排除AC项;当时中国的经济基础依然是农业经济,没有向工业文明演进的趋势,排除D项。故选B项。

5.D

根据“雍正以后,承旨、寄信有军机处。内阁、宰辅,名存而已”可知,从雍正朝开始,军机处逐渐成为国家的政务中枢,内阁逐渐成为名存实亡的虚职机构,D项正确;军机处的设立是为了加强君权,而不是为了制约内阁,排除A项;清朝时期君主专制空前强大,中枢机构没有形成三权鼎立,排除B项;军机处并不是沿袭自明朝,排除C项。故选D项。

6.B

根据材料“仁爱不矜,虽贫贱厮其之,必尽其力”可知,太医郭玉主张对患者不分贵贱贫富,一视同仁;根据材料“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄”可知,学医既可以治疗君王亲人的疾病,又可以救助贫穷低下的百姓的困难;两者都体现儒家思想对传统医学伦理的影响,B项正确;材料没有体现医学发展注重汲取民间经验,排除A项;材料没有涉及疫疠流行的情况,而是强调儒家思想对传统医学伦理的影响,排除C项;材料没有体现中医治疗注重临床实践经验总结的信息,排除D项。故选B项。

7.B

本题主要考查的是对材料的理解分析能力。材料反映的是对义和团运动盲目排外的否定,不是赞扬其反侵略的爱国运动,故A项错误;“这都含着经济上的意味,都有几分是工业经济压迫的反动”说明义和团运动在维护旧式小农经济,故B项正确;义和团运动盲目排外,不利于西方先进技术引进,不利 于民族工业发展,故C项错误;材料没有体现义和团的“扶清”,故D项错误。所以答案选B。

8.A

从材料“1933年5月”并结合所学知识可以得出,九一八事变后,蒋介石采取了“攘外必先安内”政策,集中力量对中共及其红军进行围剿,1933年《塘沽协定》的签订,适应了国民政府的战略需要,故A项正确;《塘沽协定》签订后,激发了日本侵华的野心,华北地区的形势越来越紧张,故BC项错误;七七事变激起了全民族的抗战意识,故D项错误。

9.C

中国正式加入世界贸易组织在2001年,不符合题干时间,故A错误;城市经济体制改革兴起于1984年,不符合题干时间,故B错误;1992年中共十四大确立社会主义市场经济体制的目标,在市场经济的影响下,大量的中小企业进入到钢铁行业中,故C正确;“包产到户”政策属于农村和农业方面,与钢铁行业无关,故D错误。故选C。

10.A

在实施“陶片放逐法”时,强调程序的规范化,注重多数人的参与和意见,体现了古代雅典人重视对城邦民主政治的维护,A项正确;在多数人认为有必要的情况下才启用陶片放逐法,不能说明雅典对当权者缺乏“起码的信任”,B项对错误;材料不能说明古代雅典重视调和“公民内部矛盾”,C项错误;古代雅典人具有强烈的“城邦参与意识”与材料主旨不符,D项错误。

11.A

根据材料“即使我们承认那些若非极其邪恶就不可能被容许的观点,即上帝是不存在的,或者人类的事务与上帝无关,我们所讲的也同样具有某种程度的正当性”可知,格劳秀斯认为上帝与人类的事务无关,这体现了摆脱基督教会神权统治的要求,承认人类自身行为的正当性,具有一定的理性色彩,A项正确;材料未涉及格劳秀斯关于制定国际法的信息,不符合题意,排除B项;材料并不是强调中世纪神学的虚伪性,不符合题意,排除C项;社会契约论是18世纪卢梭的主张,排除D项。故选A项。

12.A

1931年的这一天,英国会制定了英联邦宪章,又叫《威斯敏斯特法案》。规定:白种人统治的自治领加拿大、澳大利亚、新西兰、南非联邦、爱尔兰共和国及纽芬兰与联合王国组成英联邦;自治领是“独立和平等的主权国,共同拥戴英王为国家元首”。故A正确;《权利法案》确立了英国的君主立宪制,不符合题意,排除B;《大宪章》是英国13世纪的宪法文件,英国还不存在自治领,排除C;《至尊法案》是1534 年英国国王亨利八世促使国会通过的有关宗教改革的法令,不符合题意,排除D。

13.D

马歇尔计划是冷战在经济方面的表现,美国主要是想通过经济手段制西欧,故D项符合题意;马歇尔计划属于冷战的经济措施,故A项不符合题意;导致当代政治格局不稳定和动荡的产物主要是美苏冷战格局,故B项不符合题意;美国蓄意分裂德国和扶植西德属于二战后美苏英法对德国的分区占领,故C项不符合题意。

14.C

本题考查明代货币租的影响,考查学生运用所学知识分析历史现象的能力,据表格可知,清代乾嘉年间,货币租比重呈上升趋势,货币租比重上升,意味着农民要把更多的农产品投入市场,换取货币,这一变化反映出农产品商品化提高,C项正确;这一变化与土地兼并无关,排除A项;“雇佣关系普遍存在”表述不符合史实,排除B项;清代货币租不仅包括白银,也包括铜钱,且表格中货币租比重还未超过50%,故得不出“白银成为主流货币”这一结论,排除D项。故选C项。

15.D

根据材料可知,曹魏官修的《三国志》故意凸显本朝的圣明与繁荣和压低吴蜀二国,而陈寿却在很多地方参考或直接摘录其原文,说明史书之间的承袭可能会造成记述的失真,D项正确;官修史书虽然会受到政治影响而有所偏颇,但在一定程度上也有真实的内容,排除A项;B项说法错误,不管哪类史料,都需要仔细甄别才能使用,排除B项;C项说法有些偏颇,史书的客观性在于其史料的真实性,史料丰富并不一定保证史书的客观性,排除C项。故选D项。

16.D

材料“从某种意义上说,部分禁止核试验是和解精神的一个不大不小的胜利”突出的是古巴导弹危机和平解决对于控制美苏军备竞赛具有重大意义,有利于缓和冷战时期的国际紧张局势,D选项符合题意;冷战期间突出的色彩是美苏争霸,A选项错误;美苏存在国家利益和社会制度的对立,B选项错误;美苏是当时世界上头号政治、军事大国,限制军备并不会削弱两国的军事实力,C选项错误。故答案为D。

17.(1)形式上:隋唐以前主要通过中国移民赴日本传播中国先进文明,隋唐时期中日互派使节来往。内容上:隋唐以前中国向日本传播生产工具和技术,隋唐时期日本以学习中国制度文化为主。

(2)认识:美洲大陆由于较为封闭的地理环境导致了美洲文明的发展较为滞缓,后因西方殖民者的入侵,独立发展的印第安文化毁灭殆尽。因此隔绝、封闭的文化必然导致衰败或毁灭,文化在交流中进步,文明的交流也促进文明的多样性发展。

18.(1)特点:贸易主要方向为南洋和美洲;华工是苦力贸易主体,遭受欺诈和残酷的剥削;逐渐合法化;是列强殖民掠夺的重要方式和内容。

背景:欧美列强资本主义经济发展和殖民扩张需要大量劳动力;黑奴贸易受到限制;鸦片战争后,列强通过不平等条约掠夺中国劳动力。

(2)简评:推动了加州经济的发展,促进了美国交通、工业、农业的发展,加快了美国西部的开发;华工在加州多个行业工作,传播了中华文化,促进了加州文化的发展;华工在美国遭受残酷的剥削,其命运悲惨,为美国的发展作出了巨大的牺牲与贡献。

19.(1)背景:英国完成资产阶级革命(光荣革命),走上资本主义发展道路;英国手工工场发展,钟表制造业发达;英国积极进行殖民扩张,发展海外贸易;清朝实行闭关锁国,通过广州十三行参与世界贸易;中国封建经济(农耕经济)发展,物产深受海外青睐;东印度公司的推动。

(2)看法:钟表作为西方物质文明的代表,是西方手工工场的产物。新航路开辟后,世界联系加强,钟表通过西学东渐传入中国,并催生了广州钟表业。广州钟表业的发展,促进了先进技术的传播和推广,有利于中西文化的交流融合,提升了中国文化产品的实用性、艺术性。

20.论题:战争对人类文化的发展是一把双刃剑。

阐述:战争和文化是矛盾的,战争一方面以其巨大的破坏力给人类带来深重灾难,是人类文化的浩劫。拜占庭帝国灭亡,大量珍贵文物和艺术品被付之一炬,另外两次世界大战给人类文明带来了深重灾难,而另一方面战争也在客观上促进了不同文化的碰撞和交流,为新兴民族国家的文化复兴提供了契机。如亚历山大东征把希腊文化传播到东方,东方文化渗入希腊文化;罗马帝国扩张过程中其文化渗入它统治的广大地区。第二次世界大战是人类进步文化和反动文化之间的一场大搏斗,人们只有在反法西斯战争胜利后,才能抹去悲痛的泪水,看到人类文化光明的未来。韩国和埃及等新兴民族国家就是在立足本国文化传统的基础上,兼收并蓄,更新文化,走出了一条属于自己的文化发展道路。

总之,战争既给文化带来割裂和冲击,也给文化带来重构和新生的契机;战争不只是军事上的冲突,也是不同文化的冲突,是文化在非和平状态下的一种特殊交流。

同课章节目录