7.1《一个消逝了的山村》教案2022-2023学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 7.1《一个消逝了的山村》教案2022-2023学年统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 278.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-14 12:00:48 | ||

图片预览

文档简介

《一个消逝了的山村 》教学设计

【教学目标】

语言建构与运用:体会冯至先生优美的散文语 言,学习并熟练使用修辞技巧。

思维发展与提升:领悟文中描写的丰富意象及 其丰富内涵;涵咏主旨,理解冯至先生对自然与生 命的哲学思考。

审美鉴赏与创造:学习捕捉对自然万物独特的 审美感悟,提升审美品位,增强对生命的体验。

【课前学习】

1.结合参考资料阅读《一个消逝了的山村 》,写 出自己的阅读感受。

2.绘制本文内容的思维导图。

3.仔细研读《一个消逝了的山村 》,提出问题, 以小组为单位,提交研讨表格。

【教学过程】

一、 导入

今天,一场厚重的大雾,让海门一夜之间消失, 但随着日光的出现,云雾消散,城市重现。而我们 的生命中,总有一些事物会随着时间的流逝,一去 不返。例如同学们的童年和老师的青春。

当然,我们的家乡海门也有许多事物慢慢消逝 不见。(PPT出示图片 )曾经的供销社大厦、青龙港 码头、奶奶做鞋时用的鞋样子……如今科技发达, 我们还能够用照片来怀念过去,可以前呢,我们该 如何怀想已经消逝的事物?今天就跟着老师一起 来看看,冯至先生是用什么样的方式怀想一个已经消逝了70多年的山村。

二、 行文思有路,遵“路”识其神

学生展示阅读感悟及思维导图。

1.学生的阅读感悟有对文章内容的理解,对作 者表达方式的分析,也有与作者情感的共鸣,不过 大多较为粗浅。大部分学生在阅读感悟中都会提 到“路 ”,顺势追问:“为什么一条石路会引起作者 对消逝了的山村的怀想? ”引领学生文本细读,由 此可以得到路是连接“村庄 ”与“山居 ”、“现在 ”与 “过去 ”的意象。而文本当中怀想消逝山村的“路 ” 是“平凡草木 ”。

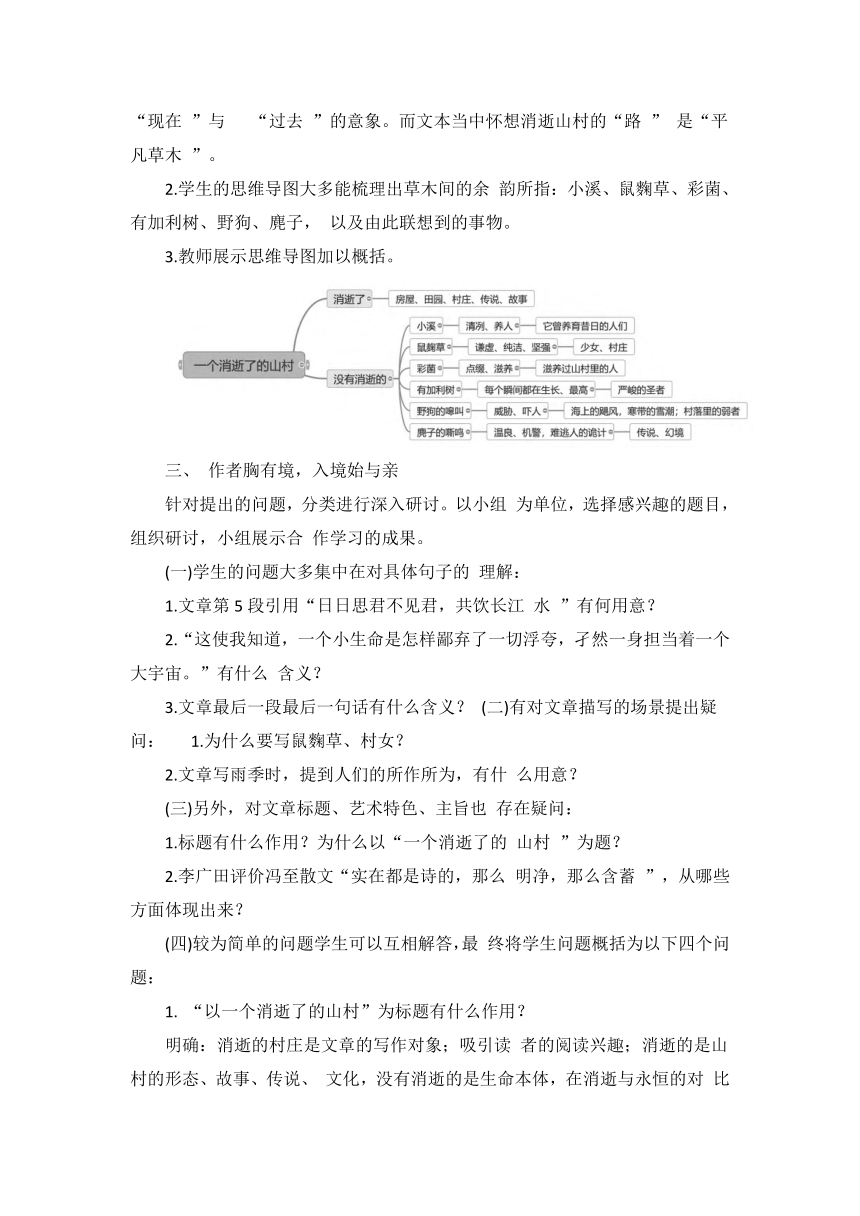

2.学生的思维导图大多能梳理出草木间的余 韵所指:小溪、鼠麴草、彩菌、有加利树、野狗、麂子, 以及由此联想到的事物。

3.教师展示思维导图加以概括。

三、 作者胸有境,入境始与亲

针对提出的问题,分类进行深入研讨。以小组 为单位,选择感兴趣的题目,组织研讨,小组展示合 作学习的成果。

(一)学生的问题大多集中在对具体句子的 理解:

1.文章第5段引用“日日思君不见君,共饮长江 水 ”有何用意?

2.“这使我知道,一个小生命是怎样鄙弃了一切浮夸,孑然一身担当着一个大宇宙。”有什么 含义?

3.文章最后一段最后一句话有什么含义? (二)有对文章描写的场景提出疑问: 1.为什么要写鼠麴草、村女?

2.文章写雨季时,提到人们的所作所为,有什 么用意?

(三)另外,对文章标题、艺术特色、主旨也 存在疑问:

1.标题有什么作用?为什么以“一个消逝了的 山村 ”为题?

2.李广田评价冯至散文“实在都是诗的,那么 明净,那么含蓄 ”,从哪些方面体现出来?

(四)较为简单的问题学生可以互相解答,最 终将学生问题概括为以下四个问题:

1. “以一个消逝了的山村”为标题有什么作用?

明确:消逝的村庄是文章的写作对象;吸引读 者的阅读兴趣;消逝的是山村的形态、故事、传说、 文化,没有消逝的是生命本体,在消逝与永恒的对 比中表达对自然、生命的敬畏与珍爱。

作者以自然风物传达出什么情思?

3.文章最后一段最后一句话有什么含义? 其 中“意味不尽的关联 ”指什么?

明确:

(1)这句话是文章的点睛之笔,概括了对自然 的总体感悟;

(2)作者认为人与人只要有相联系的事物,不 管时空的间隔有多远,彼此的生命都有声息相通的 地方;

(3)如今土地上的一切以坦白和恩惠对待那消 逝了的村庄,现今居住的村庄同样给了我的生命许 多滋养。

4.李广田评价冯至散文“实在都是诗的,那么 明净,那么含蓄 ”,《一个消逝了的山村 》的诗性表 现在哪里?

明确:

(1)丰富意象的营造:作者营造了一个充满生 命力和原始野性的山村意境。

(2)鲜明画面的凸显:文中这样的画面俯仰皆 是,比如对居住地周围的描写、对鼠麴草的描写、对 彩菌的描写等。

(3)叙述方式的多变:比如作者写小溪,先用了 描写的方式描绘眼前的溪水,之后想象小溪养育昔

日的人们,接着进行议论,感悟人类声息相通,从而 深深理解了古人情诗中的句子:日日思君不见君, 共饮长江水。

四、 缘文细入境,悟己亦悟人

1.有人认为,这篇写“灵魂里的山川 ”的散文, 表现了作者“歌德式 ”的诗性生活态度,即思想和 灵魂超越现实的喧嚣,执着于对纯粹精神和艺术世 界的追求。你是否同意这种观点?为什么?

冯至先生可能没有像鲁迅那样呐喊以呼唤沉 睡的人们,也没有似杜甫在诗歌中展现悲天悯人的 情怀,但他以内省的方式,表达对生命、自然、历史 的深刻思考,保持一份良知,来完成对现实的深刻 介入,对现实喧嚣、对虚无主义的对抗。

2.阅读学案中里尔克、冯至、穆旦三人的诗文, 升华对人与自然、生命与时间、平凡与伟大等人生 哲学问题的认识。(补充阅读冯至先生翻译的里尔 克的《论山水 》、冯至的《鼠麴草 》《有加利树 》、穆 旦的《诗八首 》)

里尔克、冯至、穆旦一脉相承,与中国传统诗歌 中的山水观截然不同。冯至的散文集《山水 》很容 易让人联想到古典山水诗文和现代寄情山水的抒 情性散文,如《石灰吟 》以石灰来歌咏自我的高洁 品质,是托物言志;《春望 》更是将“花 ”“鸟 ”拟人 化,表达对国家分裂、国事衰微的悲痛。现代散文 也有如《桨声灯影里的秦淮河 》《钓台的春昼 》将 自我的情思融入自然文化风物。由此可见,中国 的传统诗文中,山水自然大多为人服务,物为人役。

《山水 》是反山水诗文传统的,冯至先生的山水自 然是独立于人类存在的,展示出一种原始朴素的山 水观与美学观。

【教学目标】

语言建构与运用:体会冯至先生优美的散文语 言,学习并熟练使用修辞技巧。

思维发展与提升:领悟文中描写的丰富意象及 其丰富内涵;涵咏主旨,理解冯至先生对自然与生 命的哲学思考。

审美鉴赏与创造:学习捕捉对自然万物独特的 审美感悟,提升审美品位,增强对生命的体验。

【课前学习】

1.结合参考资料阅读《一个消逝了的山村 》,写 出自己的阅读感受。

2.绘制本文内容的思维导图。

3.仔细研读《一个消逝了的山村 》,提出问题, 以小组为单位,提交研讨表格。

【教学过程】

一、 导入

今天,一场厚重的大雾,让海门一夜之间消失, 但随着日光的出现,云雾消散,城市重现。而我们 的生命中,总有一些事物会随着时间的流逝,一去 不返。例如同学们的童年和老师的青春。

当然,我们的家乡海门也有许多事物慢慢消逝 不见。(PPT出示图片 )曾经的供销社大厦、青龙港 码头、奶奶做鞋时用的鞋样子……如今科技发达, 我们还能够用照片来怀念过去,可以前呢,我们该 如何怀想已经消逝的事物?今天就跟着老师一起 来看看,冯至先生是用什么样的方式怀想一个已经消逝了70多年的山村。

二、 行文思有路,遵“路”识其神

学生展示阅读感悟及思维导图。

1.学生的阅读感悟有对文章内容的理解,对作 者表达方式的分析,也有与作者情感的共鸣,不过 大多较为粗浅。大部分学生在阅读感悟中都会提 到“路 ”,顺势追问:“为什么一条石路会引起作者 对消逝了的山村的怀想? ”引领学生文本细读,由 此可以得到路是连接“村庄 ”与“山居 ”、“现在 ”与 “过去 ”的意象。而文本当中怀想消逝山村的“路 ” 是“平凡草木 ”。

2.学生的思维导图大多能梳理出草木间的余 韵所指:小溪、鼠麴草、彩菌、有加利树、野狗、麂子, 以及由此联想到的事物。

3.教师展示思维导图加以概括。

三、 作者胸有境,入境始与亲

针对提出的问题,分类进行深入研讨。以小组 为单位,选择感兴趣的题目,组织研讨,小组展示合 作学习的成果。

(一)学生的问题大多集中在对具体句子的 理解:

1.文章第5段引用“日日思君不见君,共饮长江 水 ”有何用意?

2.“这使我知道,一个小生命是怎样鄙弃了一切浮夸,孑然一身担当着一个大宇宙。”有什么 含义?

3.文章最后一段最后一句话有什么含义? (二)有对文章描写的场景提出疑问: 1.为什么要写鼠麴草、村女?

2.文章写雨季时,提到人们的所作所为,有什 么用意?

(三)另外,对文章标题、艺术特色、主旨也 存在疑问:

1.标题有什么作用?为什么以“一个消逝了的 山村 ”为题?

2.李广田评价冯至散文“实在都是诗的,那么 明净,那么含蓄 ”,从哪些方面体现出来?

(四)较为简单的问题学生可以互相解答,最 终将学生问题概括为以下四个问题:

1. “以一个消逝了的山村”为标题有什么作用?

明确:消逝的村庄是文章的写作对象;吸引读 者的阅读兴趣;消逝的是山村的形态、故事、传说、 文化,没有消逝的是生命本体,在消逝与永恒的对 比中表达对自然、生命的敬畏与珍爱。

作者以自然风物传达出什么情思?

3.文章最后一段最后一句话有什么含义? 其 中“意味不尽的关联 ”指什么?

明确:

(1)这句话是文章的点睛之笔,概括了对自然 的总体感悟;

(2)作者认为人与人只要有相联系的事物,不 管时空的间隔有多远,彼此的生命都有声息相通的 地方;

(3)如今土地上的一切以坦白和恩惠对待那消 逝了的村庄,现今居住的村庄同样给了我的生命许 多滋养。

4.李广田评价冯至散文“实在都是诗的,那么 明净,那么含蓄 ”,《一个消逝了的山村 》的诗性表 现在哪里?

明确:

(1)丰富意象的营造:作者营造了一个充满生 命力和原始野性的山村意境。

(2)鲜明画面的凸显:文中这样的画面俯仰皆 是,比如对居住地周围的描写、对鼠麴草的描写、对 彩菌的描写等。

(3)叙述方式的多变:比如作者写小溪,先用了 描写的方式描绘眼前的溪水,之后想象小溪养育昔

日的人们,接着进行议论,感悟人类声息相通,从而 深深理解了古人情诗中的句子:日日思君不见君, 共饮长江水。

四、 缘文细入境,悟己亦悟人

1.有人认为,这篇写“灵魂里的山川 ”的散文, 表现了作者“歌德式 ”的诗性生活态度,即思想和 灵魂超越现实的喧嚣,执着于对纯粹精神和艺术世 界的追求。你是否同意这种观点?为什么?

冯至先生可能没有像鲁迅那样呐喊以呼唤沉 睡的人们,也没有似杜甫在诗歌中展现悲天悯人的 情怀,但他以内省的方式,表达对生命、自然、历史 的深刻思考,保持一份良知,来完成对现实的深刻 介入,对现实喧嚣、对虚无主义的对抗。

2.阅读学案中里尔克、冯至、穆旦三人的诗文, 升华对人与自然、生命与时间、平凡与伟大等人生 哲学问题的认识。(补充阅读冯至先生翻译的里尔 克的《论山水 》、冯至的《鼠麴草 》《有加利树 》、穆 旦的《诗八首 》)

里尔克、冯至、穆旦一脉相承,与中国传统诗歌 中的山水观截然不同。冯至的散文集《山水 》很容 易让人联想到古典山水诗文和现代寄情山水的抒 情性散文,如《石灰吟 》以石灰来歌咏自我的高洁 品质,是托物言志;《春望 》更是将“花 ”“鸟 ”拟人 化,表达对国家分裂、国事衰微的悲痛。现代散文 也有如《桨声灯影里的秦淮河 》《钓台的春昼 》将 自我的情思融入自然文化风物。由此可见,中国 的传统诗文中,山水自然大多为人服务,物为人役。

《山水 》是反山水诗文传统的,冯至先生的山水自 然是独立于人类存在的,展示出一种原始朴素的山 水观与美学观。