高中地理湘教版必修第二册第五章人地关系与可持续发展测评(解析版)

文档属性

| 名称 | 高中地理湘教版必修第二册第五章人地关系与可持续发展测评(解析版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-14 19:34:53 | ||

图片预览

文档简介

第五章测评

(时间:60分钟 满分:100分)

一、单项选择题(每小题2分,共50分)

环境与人类既对立又统一。据此完成1~2题。

1.人与环境的对立性表现在( )

A.环境的发展不以人的意志为转移

B.环境可供给人类的物质和能量是有限的

C.环境无法容纳人类产生的日益增多的废弃物

D.人类既是环境的产物,也是环境的塑造者

2.下列人类实施的活动,体现人类与环境关系良性发展的是( )

①生态旅游 ②生态住宅 ③绿色食品 ④石油农业

A.①④ B.②④

C.①②③ D.②③④

阅读材料,完成3~5题。

①英国令人毛骨悚然的煤烟云飘然而至……。(挪威·易卜生)

②炉火照天地,红星乱紫烟。赧郎明月夜,歌曲动寒川。(李白·《秋浦歌》)(注:秋浦在今安徽省贵池县西,在唐代是著名的银和铜的产地之一)

③轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走。(岑参·《走马川行奉送封大夫出师西征》)

3.上面描述的环境问题是生态破坏的是( )

A.① B.②

C.③ D.①③

4.诗句①描述的景象与下列哪幅图片描述的一致 ( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

5.诗句②描述的景象不会带来的环境问题是( )

A.植被破坏 B.土地荒漠化

C.水土流失 D.酸雨

读漫画《美好的回忆》,完成6~7题。

6.此漫画反映的主要问题是( )

A.水土流失 B.土地荒漠化

C.过度放牧 D.过度开垦

7.在我国四大地理区域中,这种环境问题突出的是( )

A.北方地区 B.南方地区

C.西北地区 D.青藏地区

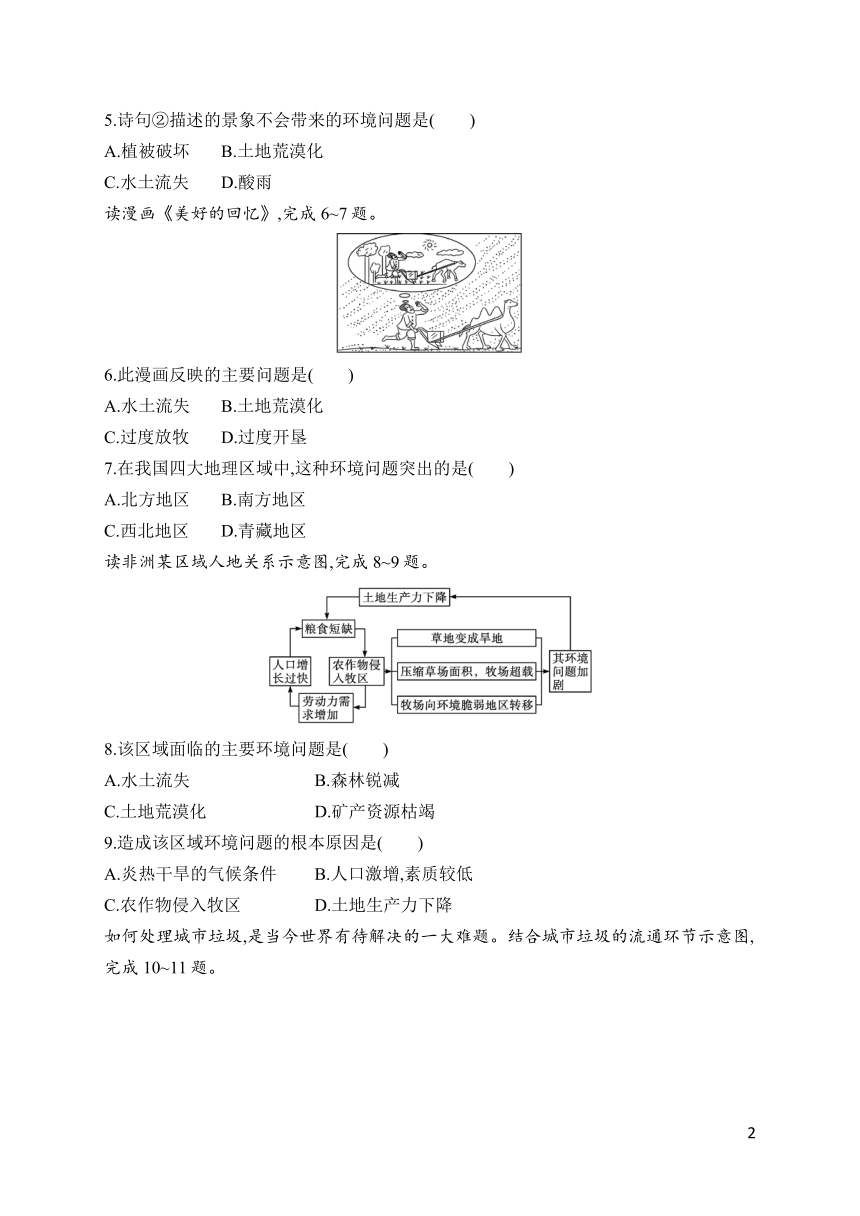

读非洲某区域人地关系示意图,完成8~9题。

8.该区域面临的主要环境问题是( )

A.水土流失 B.森林锐减

C.土地荒漠化 D.矿产资源枯竭

9.造成该区域环境问题的根本原因是( )

A.炎热干旱的气候条件 B.人口激增,素质较低

C.农作物侵入牧区 D.土地生产力下降

如何处理城市垃圾,是当今世界有待解决的一大难题。结合城市垃圾的流通环节示意图,完成10~11题。

10.城市垃圾的特点有( )

①数量大 ②种类单一 ③变化大 ④无法回收

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

11.图中所示城市垃圾处理方法的重要意义是( )

A.从根本上解决了垃圾围城的问题

B.实现了垃圾的回收利用

C.仅对小城市垃圾处理影响深远

D.利于提升城镇化水平

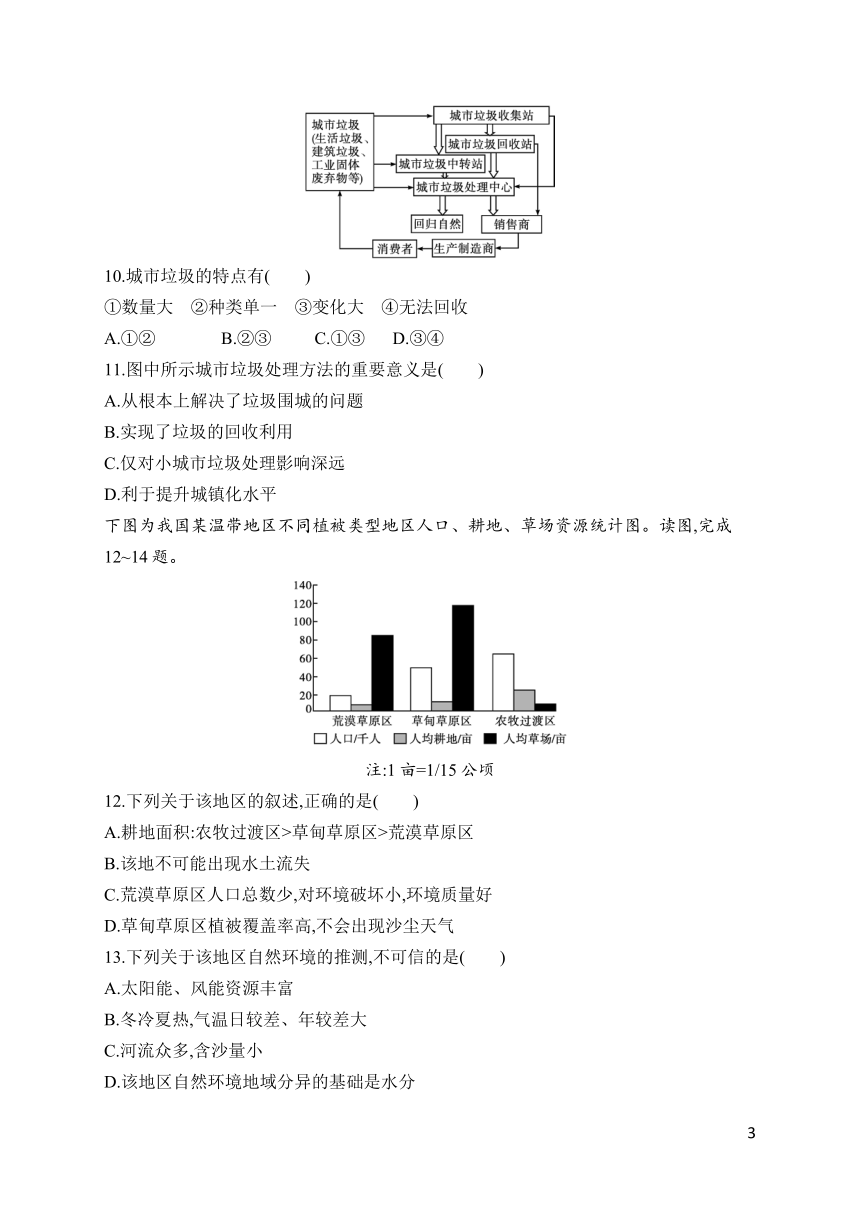

下图为我国某温带地区不同植被类型地区人口、耕地、草场资源统计图。读图,完成12~14题。

注:1亩=1/15公顷

12.下列关于该地区的叙述,正确的是( )

A.耕地面积:农牧过渡区>草甸草原区>荒漠草原区

B.该地不可能出现水土流失

C.荒漠草原区人口总数少,对环境破坏小,环境质量好

D.草甸草原区植被覆盖率高,不会出现沙尘天气

13.下列关于该地区自然环境的推测,不可信的是( )

A.太阳能、风能资源丰富

B.冬冷夏热,气温日较差、年较差大

C.河流众多,含沙量小

D.该地区自然环境地域分异的基础是水分

14.下列选项中,不符合该区域可持续发展方向的是( )

A.利用日照充足、昼夜温差大的优势,发展马铃薯等无公害蔬菜种植

B.扩大耕地面积,提高粮食、油料作物产量

C.以市场为导向,依托资源优势,加大科技投入,加快农业产业化进程

D.适度退耕还林还草,发展生态农业和舍饲畜牧业

随着城市用地的增加和人口的增长,我国的耕地危机日益突出,人均耕地面积从20世纪50年代初的0.2公顷降至目前的0.09公顷,耕地总面积已经逼近国家规定的18亿亩(即1.2亿公顷)红线。据此完成15~16题。

15.下列对我国土地资源现状的说法,正确的是( )

A.还有大面积的宜耕、宜林荒地待垦用

B.耕地和林地比重小,难利用土地比重大

C.东南地区耕地广,西北地区林地广

D.南方平原降水多,故水田集中

16.土地退化有多种类型,但不包括( )

A.烧荒导致土地荒芜

B.水土流失导致表土损失

C.灌溉不当引起土壤次生盐渍化

D.过度放牧导致土地沙化

当今社会对发展绿色食品、避免“白色污染”已经形成共识,但是目前“食品污染”正对人类构成巨大威胁。据此完成17~18题。

17.所谓的“食品污染”是指( )

A.有害于人体健康的物质混入人们的食品中

B.食品没有清洗干净就食用

C.所食食品没有“绿色食品”标志

D.腐烂不能食用的食品

18.导致食品污染的原因有( )

①在作物栽种时过多施用农药 ②用带有毒素的水浇灌作物 ③进行加工时,有毒或带菌物质进入食品 ④过度包装

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

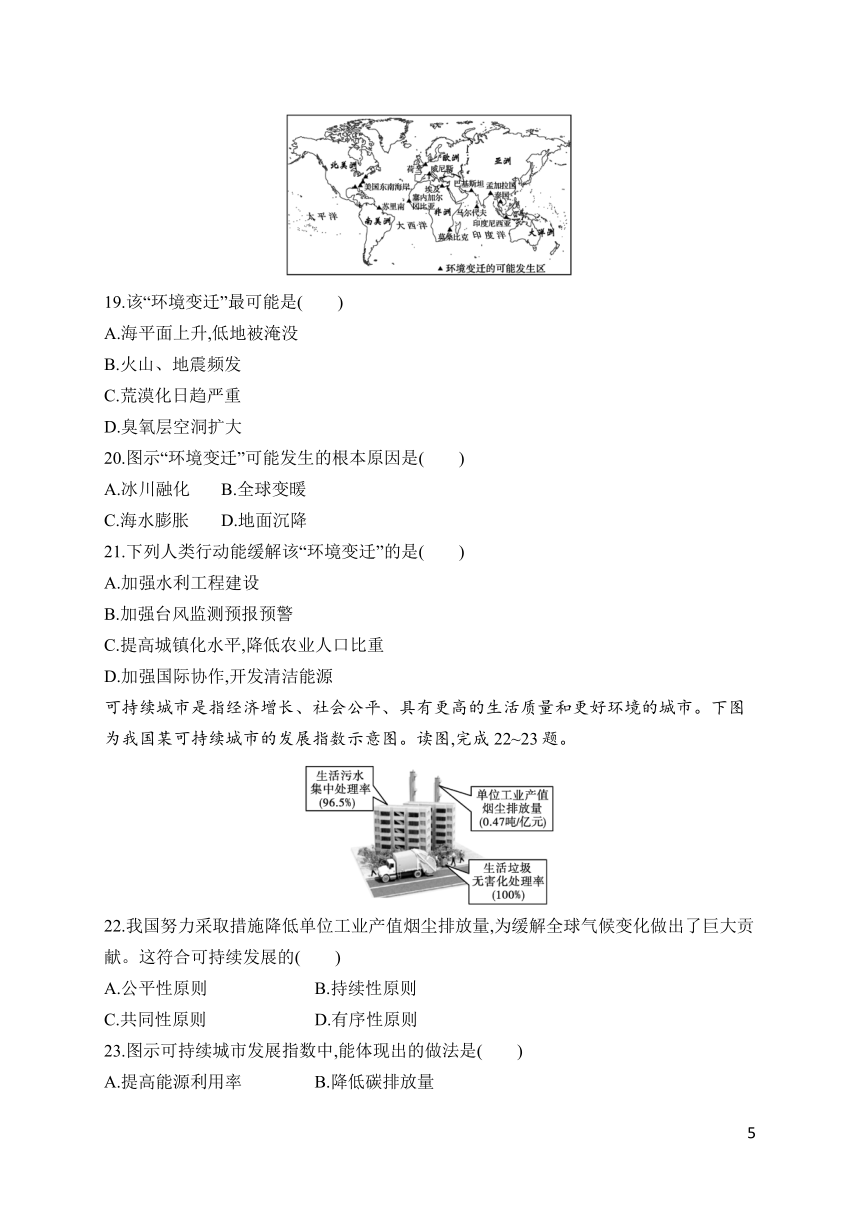

下图示意的是受全球可能发生的某种“环境变迁”影响较大的地区。读图,完成19~21题。

19.该“环境变迁”最可能是( )

A.海平面上升,低地被淹没

B.火山、地震频发

C.荒漠化日趋严重

D.臭氧层空洞扩大

20.图示“环境变迁”可能发生的根本原因是( )

A.冰川融化 B.全球变暖

C.海水膨胀 D.地面沉降

21.下列人类行动能缓解该“环境变迁”的是( )

A.加强水利工程建设

B.加强台风监测预报预警

C.提高城镇化水平,降低农业人口比重

D.加强国际协作,开发清洁能源

可持续城市是指经济增长、社会公平、具有更高的生活质量和更好环境的城市。下图为我国某可持续城市的发展指数示意图。读图,完成22~23题。

22.我国努力采取措施降低单位工业产值烟尘排放量,为缓解全球气候变化做出了巨大贡献。这符合可持续发展的( )

A.公平性原则 B.持续性原则

C.共同性原则 D.有序性原则

23.图示可持续城市发展指数中,能体现出的做法是( )

A.提高能源利用率 B.降低碳排放量

C.提高城市绿化率 D.减少污染物排放

下图为制糖工业的清洁生产流程图。读图,完成24~25题。

24.与原流程生产过程相比,清洁生产流程( )

A.生产过程简单 B.生产成本下降

C.没有废水排放 D.资源有效利用

25.属于该类经济发展模式的特征是( )

A.高投入 B.高消耗

C.高污染 D.高产出

二、综合题(共50分)

26.(12分)阅读下面漫画,完成下列各题。

(1)该漫画说明环境问题产生的根本原因是什么 (6分)

(2)漫画说明在维护人与自然的和谐关系中,人与人、个人与群体间的利益应如何调整 (6分)

27.(12分)我国部分沿海地区的人们为了追求更大的经济效益,在陆上修建高位养虾池(如图)。高位虾池底部铺设隔水层,引海水养虾。养虾过程中要投饵料、换海水,废水多经地表流入海洋。引水、蓄水、排水过程都有渗漏。

分析高位虾池对当地环境的不利影响。(12分)

28.(14分)阅读材料,完成下列各题。

材料一 世界部分国家垃圾处理方式的比较。

国家 填埋/% 堆肥/% 焚烧/% 回收/%

美国 63 8 10 19

德国 46 2 36 16

西班牙 64 17 6 13

中国 70 20 5 5

材料二 垃圾处理示意图。

(1)根据材料一,比较我国与美国等发达国家在垃圾处理上的异同。(4分)

(2)评价图示反映的垃圾处理方式。(4分)

(3)提出解决我国城市垃圾问题的合理措施。(6分)

29.(12分)读图,完成下列各题。

(1)①地区沙漠化的人为原因是 。为防治西北地区土地的沙漠化,我国正在这些沙漠化严重的地区进行的巨大林业生态工程是 。(4分)

(2)②地区沙漠化的自然原因是 。(4分)

(3)③地区出现水土流失的原因是什么 治理的措施有哪些 (4分)

答案:1.A 2.C

解析:第1题,人类按其主观能动性而活动,环境则按其客观规律性而发展。因此,人类的主观要求同环境的客观属性之间、人类有目的的活动与环境的客观发展过程之间就不可避免地存在对立。人类与环境的对立在本质上是人类活动主观能动性与环境发展客观规律性的对立。第2题,石油农业虽然提高了农业的生产效率,但会污染农田,造成环境污染。

答案:3.C 4.D 5.B

解析:第3题,①②描述的为环境污染;③描述的是荒漠景观,它是生态破坏的一种形式。第4题,甲为水资源短缺,乙为水污染,丙为毁林开荒,丁为酸雨。第5题,安徽地处季风气候区,水资源充足,不会出现通常发生在干旱、半干旱气候区的土地荒漠化问题。

答案:6.B 7.C

解析:漫画反映的是土地荒漠化严重,该环境问题主要分布在我国西北地区。

答案:8.C 9.B

解析:第8题,从图中提供的信息可知,该地为草原,草场遭到破坏,面临的主要环境问题是土地荒漠化。第9题,该区域草场破坏,环境问题加剧主要是因为贫穷落后、人口激增、人口素质较低。这也是造成该地区土地荒漠化的根本原因。

答案:10.C 11.B

解析:第10题,城市人口集中,工业生产规模大,产生的城市垃圾具有数量大、种类多、变化大的特点。第11题,城市垃圾中相当一部分是可以利用图示方法回收利用的。该处理方法仅是处理垃圾围城的一个重要举措,并不能从根本上解决垃圾围城问题;相对而言,该处理方法对大城市的垃圾处理影响更为显著;该处理方法与城镇化水平的提升没有直接关系。

答案:12.A 13.C 14.B

解析:第12题,由图可知,农牧过渡区人口最多,人均耕地最多,所以耕地面积最大;而荒漠草原区人口最少,人均耕地最少,所以耕地面积最小。第13题,该地区气候干旱,太阳能、

风能资源丰富;冬冷夏热,气温日较差、年较差大;该地区植被类型有荒漠、草原,可推测该地区自然环境地域分异的基础是水分;该地区河流稀少,含沙量大。第14题,扩大耕地面积,提高粮食、油料作物产量可能导致生态环境问题,不符合该区域可持续发展方向。

答案:15.B 16.A

解析:第15题,我国土地资源总量大,但是后备资源少,A项错误。耕地和林地比重小,B项正确。林地主要分布在东北、西南和东南地区,C项错误。南方降水多,但是水田受地形影响,比较分散,D项错误。故选B项。第16题,土地退化类型是指依据环境及土地退化原因区分出的土地退化类别。其类型有土地沙化和荒漠化、土地盐碱化、水土流失、化学污染、土壤肥力下降,不包括烧荒导致的土地荒芜(是由于无人管理,而不代表土地的退化),故选A项。

答案:17.A 18.A

解析:第17题,“食品污染”指的是随着科技成果在农业中广泛应用,由于过量施用化肥、农药、杀虫剂等,导致农产品含有化学毒素,从而对食用者造成危害。第18题,“食品污染”产生的原因:在生产过程中施用化肥、农药、杀虫剂及加工时有毒有害物质进入食品等,过度包装属于资源浪费,不污染食品。

答案:19.A 20.B 21.D

解析:第19题,题干说明图示为某种“环境变迁”,结合图中发生“环境变迁”各地区的共同特征,即全部位于沿海地势低洼地区,可推断该“环境变迁”最可能是海平面上升,低地被淹没。第20题,该“环境变迁”为海平面上升,全球变暖应该是导致该问题的根本原因。第21题,解决全球变暖一方面要减少温室气体排放,开发清洁能源;另一方面应植树造林,增加森林对二氧化碳的吸收。

答案:22.C 23.D

解析:第22题,缓解全球气候变化需要各国的共同努力,该做法符合可持续发展的共同性原则。第23题,图示体现了生活废弃物的合理处理、减少污染物排放,没有体现出城市绿化率、能源利用率、碳排放量的变化。

答案:24.D 25.D

解析:第24题,由图可知,新的流程增加了对废水的回收与处理,产生了新的产品,提高了资源的有效利用率,生产过程增加;由于新工艺的增加,生产成本增加;废水排放减少。第25题,该类生产属于可持续发展模式,具有低投入、低污染、低消耗、高产出的特点。

26.答案:(1)不合理的经济活动,没有正确处理好人类活动与自然环境之间的关系。

(2)任何人对待环境的行为都会影响整个环境,环境对人类的反作用不会限于个人,而会对周围乃至整个人类造成影响;保护环境不仅需要个体和群体的努力,还需要区域之间、国家之间的合作和协调。

解析:第(1)题,该漫画展示了沙尘暴现象,此现象跟人类砍伐树木造成土地荒漠化有直接关系,所以其根本原因是人类不合理的活动,或者过度的经济活动。第(2)题,要想维护人与自然的和谐关系,就要调整人类对自然界的破坏活动,不仅仅需要个体的努力,还需要全球范围内开展合作,行动一致。

27.答案:养殖过程海水渗漏,导致地下淡水咸化、附近表土盐碱化,影响农作物和地表植物的生长,影响当地居民的生活。废水造成附近海域污染、海水富营养化。

解析:影响应包括对自然环境(包括气候、地形、地质、地貌、土壤、水文和生物等方面)的影响和对生产、生活的影响。在本题中,对自然环境的影响主要体现在对水文(比如养殖过程中渗漏,导致地下淡水所含的盐分增多)、土壤(地下淡水所含的盐分增多及高盐度废水在地表的排放,均导致相关区域土壤盐碱化)和生物(水质和土壤的变化将影响农作物和地表植物的生长)的影响;对生产的影响主要体现在农业领域,包括种植业和渔业;对生活的影响主要体现在水质的变化和生活环境的变化。

28.答案:(1)相同点:以填埋为主。不同点:中国回收利用与焚烧处理比重小,堆肥较多;美国等发达国家回收利用与焚烧处理较多,堆肥较少。

(2)有利:垃圾填埋方法简单、节省投资。不利:填埋场占地面积大;存在严重的二次污染;垃圾发酵产生的甲烷气体存在火灾及爆炸的隐患。

(3)清洁生产,从源头减少垃圾;分类处理、综合利用;发展技术,提高垃圾处理水平(提高卫生填埋、焚烧发电、回收利用等水平);加强宣传,提高环保意识。

解析:第(1)题,从表中可以看出我国与美国等发达国家在垃圾处理上的异同点。第(2)题,从有利和不利两方面分析垃圾填埋法。第(3)题,从减少垃圾、加强处理等方面分析。

29.答案:(1)过度垦殖、过度放牧,使植被破坏严重 “三北”防护林工程

(2)气候干旱,风化和风蚀作用强烈

(3)原因:黄土土质疏松,植被破坏,夏季多暴雨,土地遭流水侵蚀作用强烈。措施:植树种草,搞好农田基本建设,走农、林、牧相结合的道路。

解析:首先要明确我国环境问题的地区分布;其次要明确环境问题的形成既有自然原因,也有人为原因;再次,根据环境问题的地区分布和特点,分析采取的防治措施。①地区为内蒙古东部,沙漠化的人为原因是过度垦殖、过度放牧和过度樵采,该地区正在兴建的巨大林业工程是“三北”防护林;②地区位于我国西北内陆,气候干旱,风力作用强劲是其沙漠化的主要自然原因;③地区为黄土高原,水土流失的产生既有人为原因也有自然原因,治理措施结合所学知识回答。

6

(时间:60分钟 满分:100分)

一、单项选择题(每小题2分,共50分)

环境与人类既对立又统一。据此完成1~2题。

1.人与环境的对立性表现在( )

A.环境的发展不以人的意志为转移

B.环境可供给人类的物质和能量是有限的

C.环境无法容纳人类产生的日益增多的废弃物

D.人类既是环境的产物,也是环境的塑造者

2.下列人类实施的活动,体现人类与环境关系良性发展的是( )

①生态旅游 ②生态住宅 ③绿色食品 ④石油农业

A.①④ B.②④

C.①②③ D.②③④

阅读材料,完成3~5题。

①英国令人毛骨悚然的煤烟云飘然而至……。(挪威·易卜生)

②炉火照天地,红星乱紫烟。赧郎明月夜,歌曲动寒川。(李白·《秋浦歌》)(注:秋浦在今安徽省贵池县西,在唐代是著名的银和铜的产地之一)

③轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走。(岑参·《走马川行奉送封大夫出师西征》)

3.上面描述的环境问题是生态破坏的是( )

A.① B.②

C.③ D.①③

4.诗句①描述的景象与下列哪幅图片描述的一致 ( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

5.诗句②描述的景象不会带来的环境问题是( )

A.植被破坏 B.土地荒漠化

C.水土流失 D.酸雨

读漫画《美好的回忆》,完成6~7题。

6.此漫画反映的主要问题是( )

A.水土流失 B.土地荒漠化

C.过度放牧 D.过度开垦

7.在我国四大地理区域中,这种环境问题突出的是( )

A.北方地区 B.南方地区

C.西北地区 D.青藏地区

读非洲某区域人地关系示意图,完成8~9题。

8.该区域面临的主要环境问题是( )

A.水土流失 B.森林锐减

C.土地荒漠化 D.矿产资源枯竭

9.造成该区域环境问题的根本原因是( )

A.炎热干旱的气候条件 B.人口激增,素质较低

C.农作物侵入牧区 D.土地生产力下降

如何处理城市垃圾,是当今世界有待解决的一大难题。结合城市垃圾的流通环节示意图,完成10~11题。

10.城市垃圾的特点有( )

①数量大 ②种类单一 ③变化大 ④无法回收

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

11.图中所示城市垃圾处理方法的重要意义是( )

A.从根本上解决了垃圾围城的问题

B.实现了垃圾的回收利用

C.仅对小城市垃圾处理影响深远

D.利于提升城镇化水平

下图为我国某温带地区不同植被类型地区人口、耕地、草场资源统计图。读图,完成12~14题。

注:1亩=1/15公顷

12.下列关于该地区的叙述,正确的是( )

A.耕地面积:农牧过渡区>草甸草原区>荒漠草原区

B.该地不可能出现水土流失

C.荒漠草原区人口总数少,对环境破坏小,环境质量好

D.草甸草原区植被覆盖率高,不会出现沙尘天气

13.下列关于该地区自然环境的推测,不可信的是( )

A.太阳能、风能资源丰富

B.冬冷夏热,气温日较差、年较差大

C.河流众多,含沙量小

D.该地区自然环境地域分异的基础是水分

14.下列选项中,不符合该区域可持续发展方向的是( )

A.利用日照充足、昼夜温差大的优势,发展马铃薯等无公害蔬菜种植

B.扩大耕地面积,提高粮食、油料作物产量

C.以市场为导向,依托资源优势,加大科技投入,加快农业产业化进程

D.适度退耕还林还草,发展生态农业和舍饲畜牧业

随着城市用地的增加和人口的增长,我国的耕地危机日益突出,人均耕地面积从20世纪50年代初的0.2公顷降至目前的0.09公顷,耕地总面积已经逼近国家规定的18亿亩(即1.2亿公顷)红线。据此完成15~16题。

15.下列对我国土地资源现状的说法,正确的是( )

A.还有大面积的宜耕、宜林荒地待垦用

B.耕地和林地比重小,难利用土地比重大

C.东南地区耕地广,西北地区林地广

D.南方平原降水多,故水田集中

16.土地退化有多种类型,但不包括( )

A.烧荒导致土地荒芜

B.水土流失导致表土损失

C.灌溉不当引起土壤次生盐渍化

D.过度放牧导致土地沙化

当今社会对发展绿色食品、避免“白色污染”已经形成共识,但是目前“食品污染”正对人类构成巨大威胁。据此完成17~18题。

17.所谓的“食品污染”是指( )

A.有害于人体健康的物质混入人们的食品中

B.食品没有清洗干净就食用

C.所食食品没有“绿色食品”标志

D.腐烂不能食用的食品

18.导致食品污染的原因有( )

①在作物栽种时过多施用农药 ②用带有毒素的水浇灌作物 ③进行加工时,有毒或带菌物质进入食品 ④过度包装

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

下图示意的是受全球可能发生的某种“环境变迁”影响较大的地区。读图,完成19~21题。

19.该“环境变迁”最可能是( )

A.海平面上升,低地被淹没

B.火山、地震频发

C.荒漠化日趋严重

D.臭氧层空洞扩大

20.图示“环境变迁”可能发生的根本原因是( )

A.冰川融化 B.全球变暖

C.海水膨胀 D.地面沉降

21.下列人类行动能缓解该“环境变迁”的是( )

A.加强水利工程建设

B.加强台风监测预报预警

C.提高城镇化水平,降低农业人口比重

D.加强国际协作,开发清洁能源

可持续城市是指经济增长、社会公平、具有更高的生活质量和更好环境的城市。下图为我国某可持续城市的发展指数示意图。读图,完成22~23题。

22.我国努力采取措施降低单位工业产值烟尘排放量,为缓解全球气候变化做出了巨大贡献。这符合可持续发展的( )

A.公平性原则 B.持续性原则

C.共同性原则 D.有序性原则

23.图示可持续城市发展指数中,能体现出的做法是( )

A.提高能源利用率 B.降低碳排放量

C.提高城市绿化率 D.减少污染物排放

下图为制糖工业的清洁生产流程图。读图,完成24~25题。

24.与原流程生产过程相比,清洁生产流程( )

A.生产过程简单 B.生产成本下降

C.没有废水排放 D.资源有效利用

25.属于该类经济发展模式的特征是( )

A.高投入 B.高消耗

C.高污染 D.高产出

二、综合题(共50分)

26.(12分)阅读下面漫画,完成下列各题。

(1)该漫画说明环境问题产生的根本原因是什么 (6分)

(2)漫画说明在维护人与自然的和谐关系中,人与人、个人与群体间的利益应如何调整 (6分)

27.(12分)我国部分沿海地区的人们为了追求更大的经济效益,在陆上修建高位养虾池(如图)。高位虾池底部铺设隔水层,引海水养虾。养虾过程中要投饵料、换海水,废水多经地表流入海洋。引水、蓄水、排水过程都有渗漏。

分析高位虾池对当地环境的不利影响。(12分)

28.(14分)阅读材料,完成下列各题。

材料一 世界部分国家垃圾处理方式的比较。

国家 填埋/% 堆肥/% 焚烧/% 回收/%

美国 63 8 10 19

德国 46 2 36 16

西班牙 64 17 6 13

中国 70 20 5 5

材料二 垃圾处理示意图。

(1)根据材料一,比较我国与美国等发达国家在垃圾处理上的异同。(4分)

(2)评价图示反映的垃圾处理方式。(4分)

(3)提出解决我国城市垃圾问题的合理措施。(6分)

29.(12分)读图,完成下列各题。

(1)①地区沙漠化的人为原因是 。为防治西北地区土地的沙漠化,我国正在这些沙漠化严重的地区进行的巨大林业生态工程是 。(4分)

(2)②地区沙漠化的自然原因是 。(4分)

(3)③地区出现水土流失的原因是什么 治理的措施有哪些 (4分)

答案:1.A 2.C

解析:第1题,人类按其主观能动性而活动,环境则按其客观规律性而发展。因此,人类的主观要求同环境的客观属性之间、人类有目的的活动与环境的客观发展过程之间就不可避免地存在对立。人类与环境的对立在本质上是人类活动主观能动性与环境发展客观规律性的对立。第2题,石油农业虽然提高了农业的生产效率,但会污染农田,造成环境污染。

答案:3.C 4.D 5.B

解析:第3题,①②描述的为环境污染;③描述的是荒漠景观,它是生态破坏的一种形式。第4题,甲为水资源短缺,乙为水污染,丙为毁林开荒,丁为酸雨。第5题,安徽地处季风气候区,水资源充足,不会出现通常发生在干旱、半干旱气候区的土地荒漠化问题。

答案:6.B 7.C

解析:漫画反映的是土地荒漠化严重,该环境问题主要分布在我国西北地区。

答案:8.C 9.B

解析:第8题,从图中提供的信息可知,该地为草原,草场遭到破坏,面临的主要环境问题是土地荒漠化。第9题,该区域草场破坏,环境问题加剧主要是因为贫穷落后、人口激增、人口素质较低。这也是造成该地区土地荒漠化的根本原因。

答案:10.C 11.B

解析:第10题,城市人口集中,工业生产规模大,产生的城市垃圾具有数量大、种类多、变化大的特点。第11题,城市垃圾中相当一部分是可以利用图示方法回收利用的。该处理方法仅是处理垃圾围城的一个重要举措,并不能从根本上解决垃圾围城问题;相对而言,该处理方法对大城市的垃圾处理影响更为显著;该处理方法与城镇化水平的提升没有直接关系。

答案:12.A 13.C 14.B

解析:第12题,由图可知,农牧过渡区人口最多,人均耕地最多,所以耕地面积最大;而荒漠草原区人口最少,人均耕地最少,所以耕地面积最小。第13题,该地区气候干旱,太阳能、

风能资源丰富;冬冷夏热,气温日较差、年较差大;该地区植被类型有荒漠、草原,可推测该地区自然环境地域分异的基础是水分;该地区河流稀少,含沙量大。第14题,扩大耕地面积,提高粮食、油料作物产量可能导致生态环境问题,不符合该区域可持续发展方向。

答案:15.B 16.A

解析:第15题,我国土地资源总量大,但是后备资源少,A项错误。耕地和林地比重小,B项正确。林地主要分布在东北、西南和东南地区,C项错误。南方降水多,但是水田受地形影响,比较分散,D项错误。故选B项。第16题,土地退化类型是指依据环境及土地退化原因区分出的土地退化类别。其类型有土地沙化和荒漠化、土地盐碱化、水土流失、化学污染、土壤肥力下降,不包括烧荒导致的土地荒芜(是由于无人管理,而不代表土地的退化),故选A项。

答案:17.A 18.A

解析:第17题,“食品污染”指的是随着科技成果在农业中广泛应用,由于过量施用化肥、农药、杀虫剂等,导致农产品含有化学毒素,从而对食用者造成危害。第18题,“食品污染”产生的原因:在生产过程中施用化肥、农药、杀虫剂及加工时有毒有害物质进入食品等,过度包装属于资源浪费,不污染食品。

答案:19.A 20.B 21.D

解析:第19题,题干说明图示为某种“环境变迁”,结合图中发生“环境变迁”各地区的共同特征,即全部位于沿海地势低洼地区,可推断该“环境变迁”最可能是海平面上升,低地被淹没。第20题,该“环境变迁”为海平面上升,全球变暖应该是导致该问题的根本原因。第21题,解决全球变暖一方面要减少温室气体排放,开发清洁能源;另一方面应植树造林,增加森林对二氧化碳的吸收。

答案:22.C 23.D

解析:第22题,缓解全球气候变化需要各国的共同努力,该做法符合可持续发展的共同性原则。第23题,图示体现了生活废弃物的合理处理、减少污染物排放,没有体现出城市绿化率、能源利用率、碳排放量的变化。

答案:24.D 25.D

解析:第24题,由图可知,新的流程增加了对废水的回收与处理,产生了新的产品,提高了资源的有效利用率,生产过程增加;由于新工艺的增加,生产成本增加;废水排放减少。第25题,该类生产属于可持续发展模式,具有低投入、低污染、低消耗、高产出的特点。

26.答案:(1)不合理的经济活动,没有正确处理好人类活动与自然环境之间的关系。

(2)任何人对待环境的行为都会影响整个环境,环境对人类的反作用不会限于个人,而会对周围乃至整个人类造成影响;保护环境不仅需要个体和群体的努力,还需要区域之间、国家之间的合作和协调。

解析:第(1)题,该漫画展示了沙尘暴现象,此现象跟人类砍伐树木造成土地荒漠化有直接关系,所以其根本原因是人类不合理的活动,或者过度的经济活动。第(2)题,要想维护人与自然的和谐关系,就要调整人类对自然界的破坏活动,不仅仅需要个体的努力,还需要全球范围内开展合作,行动一致。

27.答案:养殖过程海水渗漏,导致地下淡水咸化、附近表土盐碱化,影响农作物和地表植物的生长,影响当地居民的生活。废水造成附近海域污染、海水富营养化。

解析:影响应包括对自然环境(包括气候、地形、地质、地貌、土壤、水文和生物等方面)的影响和对生产、生活的影响。在本题中,对自然环境的影响主要体现在对水文(比如养殖过程中渗漏,导致地下淡水所含的盐分增多)、土壤(地下淡水所含的盐分增多及高盐度废水在地表的排放,均导致相关区域土壤盐碱化)和生物(水质和土壤的变化将影响农作物和地表植物的生长)的影响;对生产的影响主要体现在农业领域,包括种植业和渔业;对生活的影响主要体现在水质的变化和生活环境的变化。

28.答案:(1)相同点:以填埋为主。不同点:中国回收利用与焚烧处理比重小,堆肥较多;美国等发达国家回收利用与焚烧处理较多,堆肥较少。

(2)有利:垃圾填埋方法简单、节省投资。不利:填埋场占地面积大;存在严重的二次污染;垃圾发酵产生的甲烷气体存在火灾及爆炸的隐患。

(3)清洁生产,从源头减少垃圾;分类处理、综合利用;发展技术,提高垃圾处理水平(提高卫生填埋、焚烧发电、回收利用等水平);加强宣传,提高环保意识。

解析:第(1)题,从表中可以看出我国与美国等发达国家在垃圾处理上的异同点。第(2)题,从有利和不利两方面分析垃圾填埋法。第(3)题,从减少垃圾、加强处理等方面分析。

29.答案:(1)过度垦殖、过度放牧,使植被破坏严重 “三北”防护林工程

(2)气候干旱,风化和风蚀作用强烈

(3)原因:黄土土质疏松,植被破坏,夏季多暴雨,土地遭流水侵蚀作用强烈。措施:植树种草,搞好农田基本建设,走农、林、牧相结合的道路。

解析:首先要明确我国环境问题的地区分布;其次要明确环境问题的形成既有自然原因,也有人为原因;再次,根据环境问题的地区分布和特点,分析采取的防治措施。①地区为内蒙古东部,沙漠化的人为原因是过度垦殖、过度放牧和过度樵采,该地区正在兴建的巨大林业工程是“三北”防护林;②地区位于我国西北内陆,气候干旱,风力作用强劲是其沙漠化的主要自然原因;③地区为黄土高原,水土流失的产生既有人为原因也有自然原因,治理措施结合所学知识回答。

6