山东省聊城市2022-2023学年高二下学期期末教学质量抽测历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省聊城市2022-2023学年高二下学期期末教学质量抽测历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 399.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-14 22:29:02 | ||

图片预览

文档简介

聊城市2022-2023学年高二下学期期末教学质量抽测

历史试题

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的姓名、县(市、区)、考生号填写在答题卡规定的位置。

2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号在各题目的答题卡规定区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。

选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题目要求。

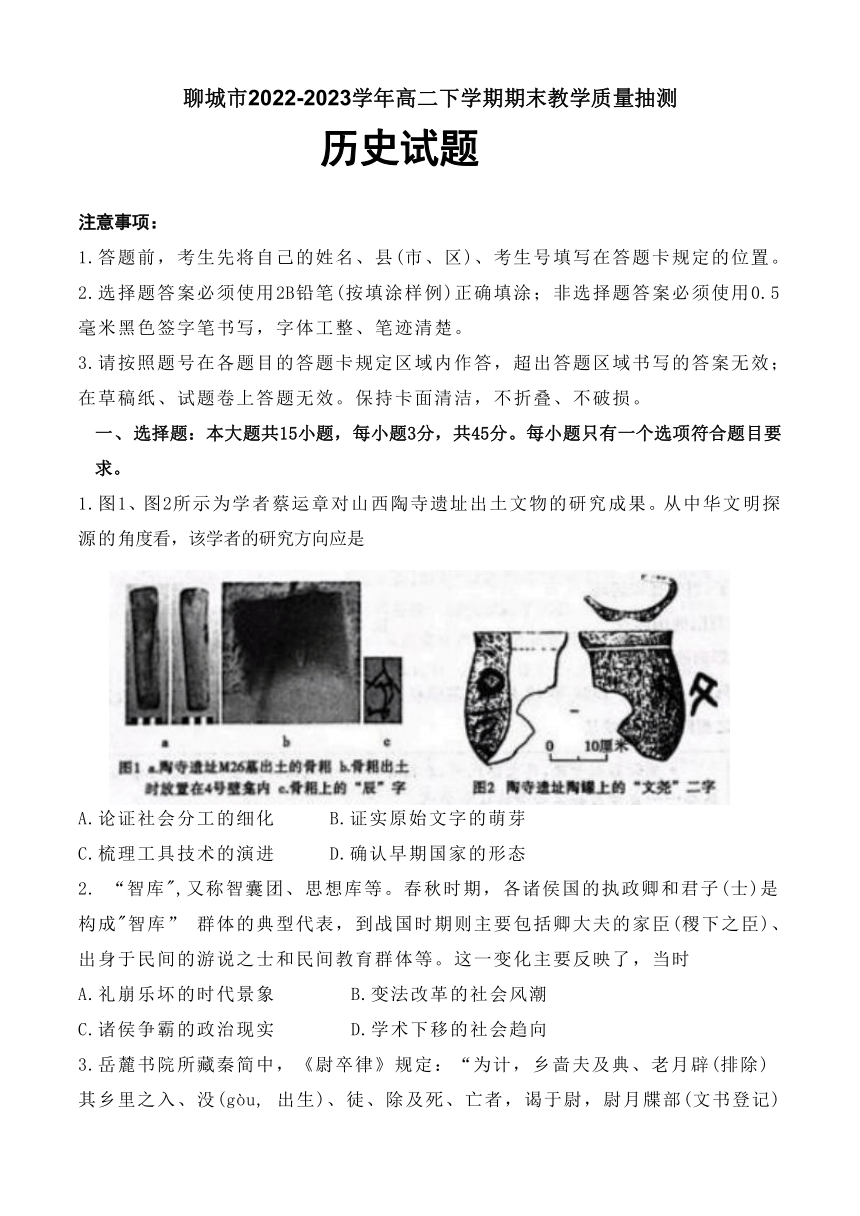

1.图1、图2所示为学者蔡运章对山西陶寺遗址出土文物的研究成果。从中华文明探源的角度看,该学者的研究方向应是

A.论证社会分工的细化 B.证实原始文字的萌芽

C.梳理工具技术的演进 D.确认早期国家的形态

2. “智库",又称智囊团、思想库等。春秋时期,各诸侯国的执政卿和君子(士)是构成"智库” 群体的典型代表,到战国时期则主要包括卿大夫的家臣(稷下之臣)、出身于民间的游说之士和民间教育群体等。这一变化主要反映了,当时

A.礼崩乐坏的时代景象 B.变法改革的社会风潮

C.诸侯争霸的政治现实 D.学术下移的社会趋向

3.岳麓书院所藏秦简中,《尉卒律》规定:“为计,乡啬夫及典、老月辟(排除)其乡里之入、没(gòu, 出生)、徒、除及死、亡者,谒于尉,尉月牒部(文书登记)之,到十月乃比(核实)其牒,里相就殿(也)以会计";《金布律》亦载:“吏先为( )印,敛,毋令典、老挟户赋钱。”以上简文表明,秦代"里老"

A.由朝廷任命并对中央负责 B.参与编排户籍征收赋税

C.制定乡约以教化基层百姓 D. 负责解释律令维护治安

4. 《后汉书 ·循吏列传》载,光武帝时"广求民痪(疾苦),观纳风谣,故能内外匪懈,百姓宽息",亦或“吏事刻深,亟以谣言单辞,转易守长(郡守等地方长官)"。这主要体现了

A. 汉乐府诗的现实主义基调 B.史家修史素材的日渐丰富

C. 民间舆论对政治的影响力 D.地方豪强势力的急剧膨胀

5.如果能打破“夷夏之辨”等传统的思想壁垒便可发现,所谓“五胡乱华”的本质是中原王朝控制力衰退与周边民族势力崛兴所导致的竞争与碰擅,随之而来的则是各民族共同创造出新的制度、文化,呈现出新的社会面貌,进而形成新的“中国”——隋唐国家。据此推知,这一时期胡汉交融的突出历史贡献是

A.避免了社会动荡 B.助力北方各族封建化

C.促进了区城开发 D.推动中国获得新发展

6.唐代两税法中户税的征收,原本是每户按人丁和资产折算成货币缴纳的,但“自定两税以 来,钱日重,物日轻”,实行不到30年,即被追多次下令改货币计征为折纳实物。这一变动反映出,当时

A.货币征税条件尚未成熟 B.民众赋税负担愈发沉重

C.土地兼并之风再度抬头 D.人身依附关系趋于松弛

7.南宋时,绍兴府山阴县的梅市和项里市,是著名的杨梅和茨实市场;秀州府华亭县的下砂 市、海盐县的鲍郎市等,是著名的盐业草市,年产盐量均在万石以上;嘉兴府崇德县的濮院 市,是颇具规模的纺织业草市,"机杼之利,日生万金,四方商贾云集"。上述现象突出反映了,当时两浙地区

A.对外贸易的空前繁荣 B. 市镇分工的专业化

C.经济重心地位的确立 D. 市民生活的世俗化

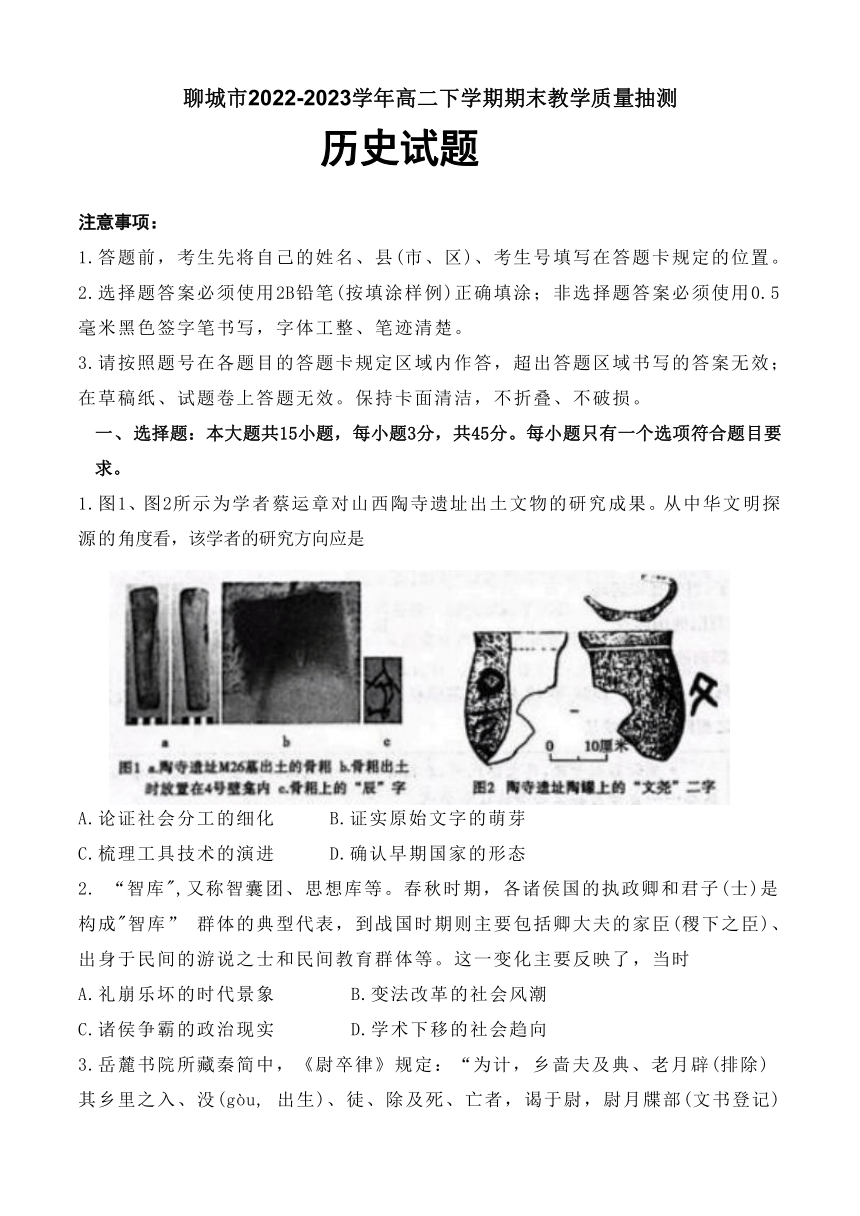

8.图3为北京国子监博物馆收藏的一块罕见的陈继昌"三元"匾额。据此,该匾额的核心收藏价值是

A. 古代天干地支纪年法 B."天子门生"称谓由来

C. 科举流程与匾额文化 D.明清八股文发展演变

9.表1所列为新罗真德女王年间(647~654年)出自《三国史记》(朝鲜半岛现存最早的正史)的几则记述。这可直接佐证,新罗当时

表 1

时间 记述

二年(648) 《建金春秋钢唐)春秋请谓国学 ……春秋又请改其章服,以从中华制。于是内出珍服,赐春软及其从者

三年(649) 春正月,始膜中朝衣冠

四年(650) 夏四月,下教,以真骨在位者执牙笏,六月,遣使大唐 ……王织锦作《五言太平颂》,遗春秋子法敏,以缺磨皇旁。是岁始行中国永微年号,

五年(651) 春正月翔,王御朝元殿,受百官正贺,贺正之礼,始于此,

A.实现了半岛统一 B.正式与大唐建交

C.礼乐典章中华化 D. 已纳人唐朝版图

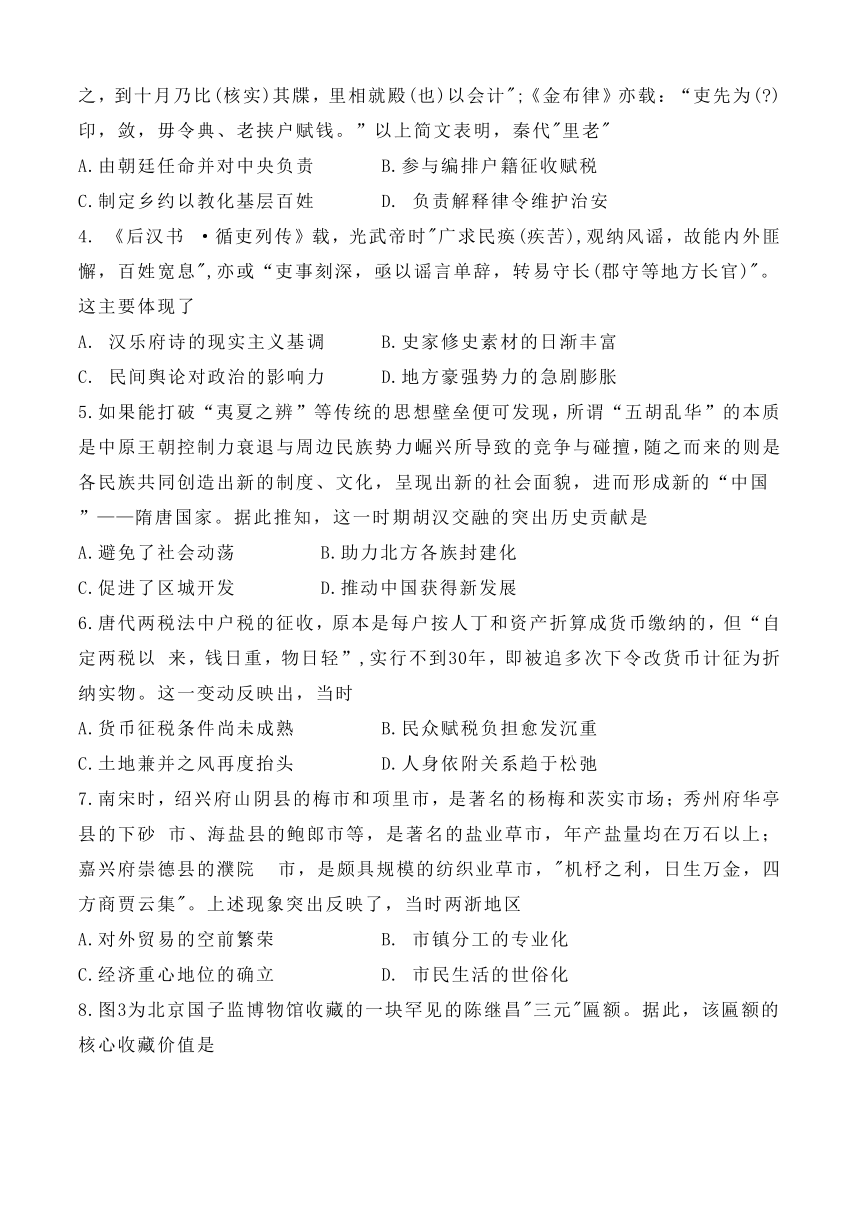

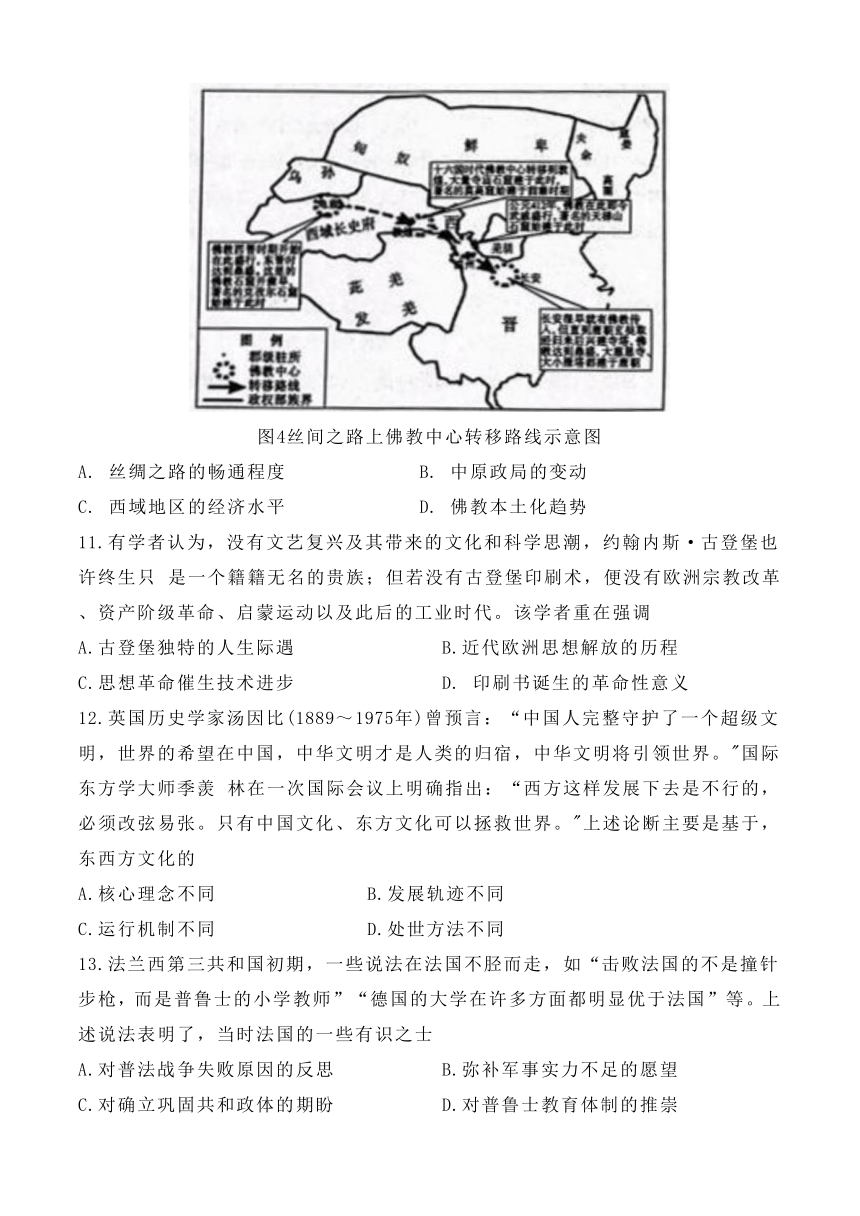

10.图4为某学者绘制的西晋至唐代《丝阀之路上佛教中心转移路线示意图》。影响这一时期佛教中心转移的主要因素是

图4丝间之路上佛教中心转移路线示意图

A. 丝绸之路的畅通程度 B. 中原政局的变动

C. 西域地区的经济水平 D. 佛教本土化趋势

11.有学者认为,没有文艺复兴及其带来的文化和科学思潮,约翰内斯·古登堡也许终生只 是一个籍籍无名的贵族;但若没有古登堡印刷术,便没有欧洲宗教改革、资产阶级革命、启蒙运动以及此后的工业时代。该学者重在强调

A.古登堡独特的人生际遇 B.近代欧洲思想解放的历程

C.思想革命催生技术进步 D. 印刷书诞生的革命性意义

12.英国历史学家汤因比(1889~1975年)曾预言:“中国人完整守护了一个超级文明,世界的希望在中国,中华文明才是人类的归宿,中华文明将引领世界。"国际东方学大师季羡 林在一次国际会议上明确指出:“西方这样发展下去是不行的,必须改弦易张。只有中国文化、东方文化可以拯救世界。"上述论断主要是基于,东西方文化的

A.核心理念不同 B.发展轨迹不同

C.运行机制不同 D.处世方法不同

13.法兰西第三共和国初期,一些说法在法国不胫而走,如“击败法国的不是撞针步枪,而是普鲁士的小学教师”“德国的大学在许多方面都明显优于法国”等。上述说法表明了,当时法国的一些有识之士

A.对普法战争失败原因的反思 B.弥补军事实力不足的愿望

C.对确立巩固共和政体的期盼 D.对普鲁士教育体制的推崇

14.1935年,在谴责意大利对埃塞俄比亚侵略行径的同时,塞拉利昂、黄金海岸等地的泛非 主义组织公开表示“对埃塞俄比亚的战争就是对我们的战争”;海外泛非主义组织也纷纷 表示“我们不再是西印度群岛和美国的黑人,我们是真正的埃塞俄比亚人”。上述言论凸显了,当时泛非运动

A.范围的国际性 B.斗争的分散性

C.影响的深远性 D.主体的一致性

15.下列文字节选自1986年12月国务院颂布的《第二批国家历史文化名城名单及简介》。与之相匹配的名城是

· 尧封彭祖于此,称大彭氏国,春秋有彭城邑,战国时为宋都,项羽亦曾在此建都 … 自古为兵家必争的战略要地。 ·文物古迹有汉代戏马台遗址、兴化寺、大士岩、淮海战役烈士陵园,还有汉基多处,出土有汉画像石、兵马俑、银缕玉衣等。

A.武汉 B.淮安 C.徐州 D.安阳

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16. (14分)阅读材料,回答问题。

郡县制

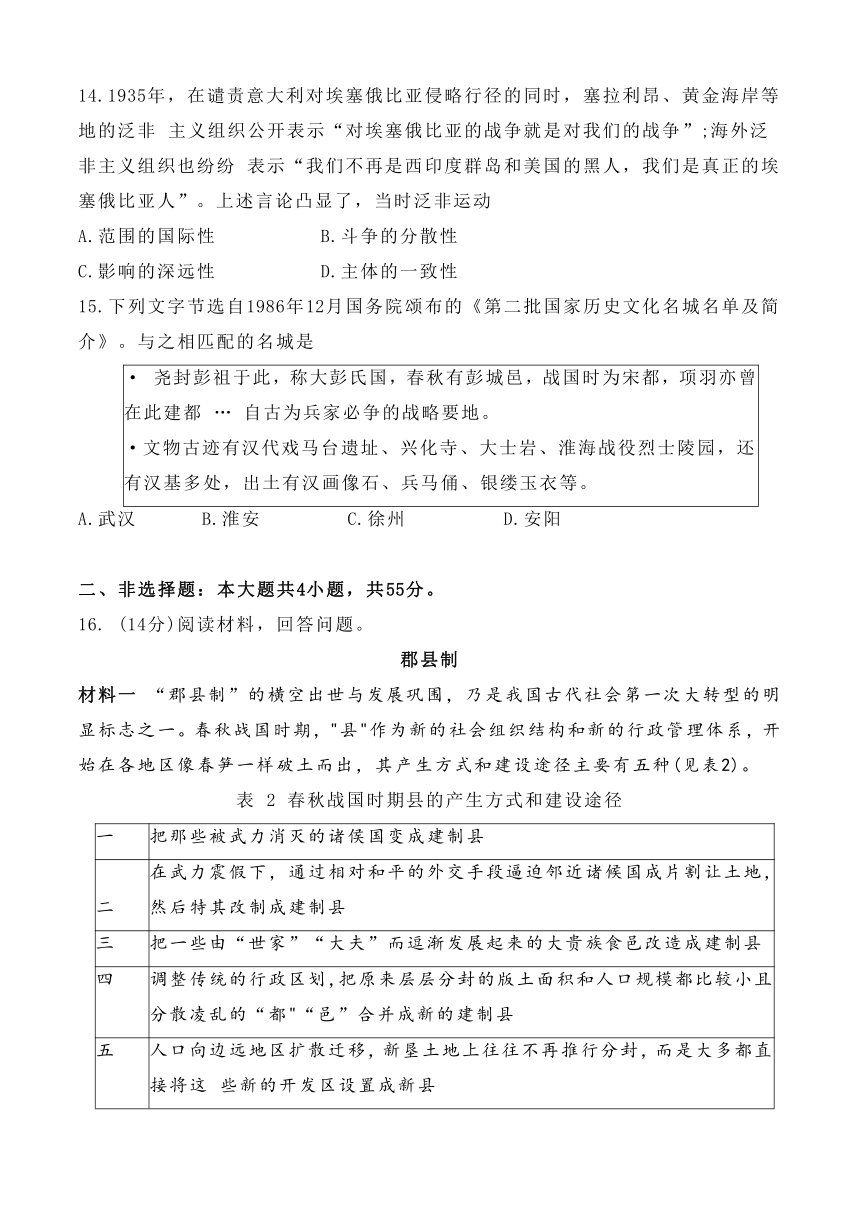

材料一 “郡县制”的横空出世与发展巩围,乃是我国古代社会第一次大转型的明显标志之一。春秋战国时期,"县"作为新的社会组织结构和新的行政管理体系,开始在各地区像春笋一样破土而出,其产生方式和建设途径主要有五种(见表2)。

表 2 春秋战国时期县的产生方式和建设途径

一 把那些被武力消灭的诸侯国变成建制县

二 在武力震假下,通过相对和平的外交手段逼迫邻近诸候国成片割让土地,然后特其改制成建制县

三 把一些由“世家”“大夫”而逗渐发展起来的大贵族食邑改造成建制县

四 调整传统的行政区划,把原来层层分封的版土面积和人口规模都比较小且分散凌乱的“都"“邑”合并成新的建制县

五 人口向边远地区扩散迁移,新垦土地上往往不再推行分封,而是大多都直接将这 些新的开发区设置成新县

“郡”的设置,稍晚于县且多在边远之地或近敌之处,具有守疆保土的职能,故县级长官为“令",而郡级长官却称“守”。郡制与县制逐渐配套,形成“以都管县”的两级地方行政管理的制度格局。春狄中后期,一些诸侯国充分利用那县这一新机制做了三件大事:一是推行按田亩征收赋税;二是确立了农民的重要社会地位;三是实行严密的户籍制度。

在这400多年的转型期间,那县制与分封制一路同行,又逐步后来居上,显现出了强大 的竞争力。自秦皇汉武以降,再到蒙元、朱明、满清时代,郡县制穿越了多个王朝的时光隧道,其影响所及以至于今日。

—摘编自宋亚平《郡县制度:君主专制与中央集权的坚实基石》

材料二 表3 郡县制的部分相关记述

记 述 出处

海内之郡县,法令由一统。……县集而郡,那集而天下。郡县治,天下无不治。 司马迁《史记》

秦遂并兼四海,以为周制微弱,终为诸侯所丧,故不立尺土之封,分天下为郡县,荡灭前圣之苗裔,靡有于遗者矣。 班固《汉书·地理志》

那县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所 趋,岂非理而能然哉 王夫之《读通鉴论》

吾人敢断言郡县制度之成立也,断非由于一二先知先党的政 治理论家事先立说创制于前,然后始有鄙县者,换言之,则郡县之起源,势必由于人类社会生活逐渐演变之结果。 唐德刚《中国郄县起源考——兼论封建社会之蜕变》

(1)围绕“第一次大转型”,概述郡县制创立的历史条件。(6分)

(2)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对郡县制历史意义的理解。(8分)

17. (12分)阅读材料,回答问题。

大运河与大一统

材料一 早在周秦时代,我国广表的陵城就因地理风俗差异分别形成了黄河中下游、长江中下游,塞外草原等三大主要板块地带。其中,黄河中下游、长江中下游等南北两大板块 地带的整合发展,事关东汉以后的国家政治统一大局。但在6世纪以后,南北关系逐渐呈现 政治中心、经济重心错位,即经济上北依赖南、政治上北支配南的格局,且延续千年以上。

因历代王朝都城的选址皆受制于政治和社会拉制、接城交通条件和经济生活贵源等因素,故上古和中古诸王朝的都城无一不设置在黄河中下游,都城所在兼具政治中心、经济中 心和文化中心等多重功能。如黄河中游周奏汉唐的倘京、成阳、长安及洛阳,北宋东移至黄 河下游的汴梁。 ……蒙元则将塞外草原、黄河流域、长江流域一并袁括在其版图之内,首次完成了上述地域范围内的华夷大一统。而京杭大运河恰是以北京为漕运终点,对元明清三 王朝拉敬上述三大区城板块,具有不容小觑的保障助推作用。对此,学者彭云鹤认为,“运河 与滑运是我们幅员辽闻、人口众多国家一直能够长期保持统一、走向发展强盛的交通大动 脉”"滑运史也可称为‘南粮北调’史"。

——摘编自李治安《大运河的漕粮北输与中近古南北社会发展新论》

材料二 治水行为本身可以成为控制和动员社会资源的工具,正所谓“治水者,治天下也",故大运河本质上是一条政治河。元朝定都北京之后,其物资供应虽然有相对发达的海路运输做保障,但仍投入了巨大的成本疏波隋唐以来已经淤积的旧河道,重新规划疏波运河。明清两代更是耗费了巨大的人力、物力和财力来维持滑粮河运。若仅从交通价值、物流成本等经济因素考量,已经无法解释中央政府的这一决策。所以,考察运河不能仅算经济 账,更要算政治账。

—摘编自王建伟《运河与北京政治中心地位的确立和巩固》

根据材料一并结合大运河的相关史实,谈谈你对材料二观点的认识。(12分)

(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑正确,条理清睹。)

18. (15分)阅读材料,回答问题。

早期华人移民

材料一 西班牙人在菲律宾的殖民统治与马尼拉大帆船贸易,都离不开中国人特别是16世纪 活跃在东南亚海域的早期华人移民的参与。早期华人移民以闰南人为主体,多为从漳州月港随中国商船到菲律宾的华商及其雇佣者,这一群体在西班牙史料文缺中被称为Sangley(生理人)。

表 4 早期华人移民在菲律宾活动概况

类别 概况

运菲货物 生丝和丝织品;亚麻布、棉布等各类纺炽品;粮食、肉类、水果等食物;陶瓷;铁、铜等金属;珠宝、饰品、工艺品;硝石和火药;中国商人转运的其他国家和地区特产等

经营地点 八连(Parian),位于马尼拉北部,1581~1582年建成,专供中国移民经商和居留,一直是华人在菲律宾最主要的聚集地

主要职业 面包师、载缝、银匠、理发师、火药制造者等各类工匠;贩卖来自中国各色 货物的商人,在八连出售食品、日用品的小商贩;医生和护理人员;受雇的 仗计和家庭服务人员

材料二 17世纪开始,在马尼拉大帆船工作的亚洲人成为主流,占比保持在60%~80%据1637年时任菲律宾检察官马尔·法尔贡写给西班牙国王菲利普四世的报告显示,当年共有160名生理人水手、50名木匠和锯工、14名敛缝工人和30名工匠在商船上服务。学者欧罗佩 萨从档案馆搜集整理出的3360人的船员名单中,有1435人标明是chino(中国人),名字虽全部 为西庭牙语,也未发现他们生于中国或中国城市的身份资料细节,但是一些船员的姓氏如Cao,Xie、Tang、Dan等非常具有中国人的特征。

材料三 在马尼拉大帆船贸易延续的250年间,约有10万人在菲律宾登船踏上移民美洲的旅途。1692年之后,在墨西哥城主广场亚洲商户聚集经营地形成一个大型市场,西班牙人为其冠上了中国人在马尼拉的聚集区——八连的名号。在西班牙学者马丁梳理的相关原始档案资料中,特别注明中请者身份为"chino"的如表5所列。

表 5 17世纪申请在墨西哥城售卖中国商品的chino 名单(部分)

姓名 年份 申请事由

Francisco Flores 不详 在广场、街道和户外市场售卖产自西班牙本土、中国和当地的服装

Francisco Matias 1650 售卖中国和本地的杂货、开采黑蜜

Francisco Garcis 1651 因原随身在包中携带的执照损坏,中请更换新的执照, 允许其在新西班牙周边乡村和墨西哥城售卖产自中国和西班牙本土的衣服、皮带和其他杂货

Antonio de la Cruz 1661 售卖产自西班牙本土、中国和当地的货物

—— 以上材料均摘编自李晨光、【西】Jesus Paniagua Perez 《船员·商人·理发师:美洲早期华人移民的身份考证(1565~1700年)》

根据以上材料并结合所学知识,从“人口迁徙与文化交融”的角度,评述早期华人移民的历史。(15分)

(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑正确,条理清晰。)

19. (14分)阅读材料,回答问题。

棉纺织品进口与消费的大争论

材料一 英国组建皇家特许的东印度公司的初衷,是将本国优势商品毛织品等销售到亚洲。结果,非但销售欠佳,贸易船只反而满载印度棉纺织品回到欧洲(见表6),这引发了欧洲范围内的“印度棉织物热潮"和“印度热”,并在17世纪70~80年代之后引发了一场长达数十年的有关棉纺织品进口与消费的社会大争论。事实上,进入17世纪晚期,英国社会 对海外物产特别是亚洲的咖啡、茶叶、瓷器、印花布以及美洲的蔗糖、烟草等成瘾性奢修品需求大增,预示了新的社会变革和新社会风尚的来临。

表6 东印度公司进口的亚洲货物占比统计(单位:%)

时期 胡椒 咖啡 茶叶 棉纺织品

1664-1670年 20.01 0.63 0.02 62.59

1731-1740年 4.3 5.35 9.26 65.35

材料二 日趋流行的印度棉布消费与进口问题,引发了英国支持者与批判者的两极分化。那些与毛织物和绢丝物相关联的商人、企业主等代表了当时社会上最尖锐、最猛烈的批判声音。1685年英国对“所有印花棉布、印度亚麻以及所有印度制造的丝绸制品”征收10% 的关税,1690年、1700年这一关税则分别增加到20%、35%。1700年议会通过的《禁止进口 棉织物法》规定进口印花棉布为非法行为;1720年政府和议会迫于压力通过的《禁止使用棉 织物法》则更加严厉,规定自1722年12月25日起,一切使用、穿着印度棉布或售卖行为皆 为非法行为。而东印度公司则认为,进口价格低廉产品,有利于产品销售市场扩大,壮大制造业规模,其拥护者还主张东印度贸易创造的巨颖财富拓宽了原有工业产品的销售渠道,为英国引入了新的制造行业和职业种类等等。双方展开了小册子大战和示威运动,当时超过100种小册子出版物发行,知识精英、哲学家、新闻记者和专业学者等人士大都投身其中,他 们使用夸张的修辞试图说服立法者和普通公众相信他们各自的论点有理有据。这场争论互1720年后渐渐进入尾声。

—— 以上材料均摘编自曹瑞臣《棉全球化视野下近代英国社会对棉的消费及其社会论争》

(1)这场大争论主要是由哪些矛盾引发的 (4分)

(2)根据材料并结合相关史实,对这场大争论予以评析。(10分)

高二历史试题参考答案及评分标准

一、选择题:每小题3分,共45分。

1.B 2.D 3.B 4.C 5.D 6.A 7.B 8.C 9.C 10.B 11.D 12.A 13.A 14.D 15.C

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。 16. (14分)

(1)历史条件:郡县制的创立是周秦时期社会发展转型、国家逐步走向大一统的客观要求。经济上,它根源于春秋战国时期的生产力发展、封建土地私有制确立与小农经济产生,是经济基础变动的必然产物。政治上,它是对分封制的否定,是分封制逐步走向崩溃的重要 体现,是新兴地主阶级对传统国家机制与行政管理制度的重大调整。社会组织上,它与赋役 制度、户籍制度共同构成当时社会组织结构与国家动员体系的重大变化。军事上,它是长期争霸、蒜并战争的产物;思想上,法家学说中控制臣民、加强中央集权的政治思想为其提供了 理论支撑。(6分。每点2分,答出其中3点即得满分.)

(2)【示例】

理解:郡县制是古代中央集权制的架构主体与重要基石,其集权于中央、垂直管理等制度优势与治理成效使之具有强大的竞争力。(2分)

郡县制的创立,使春秋战国时期具备了从地方分治模式向中央集权模式转型的客观条件。秦统一后郡县制推广到全国,进而成为中央集权体制的坚实根基。经秦朝之后的历代 沿革,有效地维护了多民族国家的长期统一,有利于保障小农经济社会的稳定发展。历史证 明,它符合中国人对“大一统”理想的追求,对国家统一、民族融合、经济发展、文明进步、社会安定作出了不可磨灭的历史贡献,其制度优势影响至今。(4分)

综上所述,郡县制是古代先民治理超大型、多民族国家丰富经验的历史积淀与智慧结 晶。新时代我们在传承中应坚持守正创新,为当代中国的现代化治理服务。(2分)

说明:示例只提供评分提示与答题角度,不作为唯一答案。

17. (12分)【示例】

观点:大运河本质上是一条政治河,考察运河不能仅算经济账,更要算政治账。(2分)

认识:考生可从以下角度作答。(8分,每个角度2分,答出其中4点即得满分,)

从南北板块间的关系看,东汉以后,南北关系逐渐呈现出政治中心与经济重心错位的格局。因此,大运河的开凿与经营,体现了隋唐以来为适应这一格局错位而积极发展漕粮北运、南财北运的基本历史逻辑。

从都城的迁移轨迹看,除东晋南朝和南宋的两次南渡外,国家政治中心的东移,特别是元明清时期的北移,体现出塞外草原板块政治地位的上升,更需要不计成本地发展漕粮北输,以弥补政治经济格局的进一步错位。

从国家发展趋向看,维护国家统一离不开南北两大板块地带的整合发展,这就决定了古代大运河持续发展官方漕运的功能主行。

从国家交通体系上看,它显著改善了交通基础设施,弥补了南北走向河流偏少的状况,充当了政治中心与经济重心之间的交通大动脉。

从中华文明多元一体的角度看,它有利于南北经济文化交流与区城发展,催生了北方运河城镇带的出现,辐射带动了长城内外农、牧经济的发展,助推了全国性商品市场的发展,客 观上促进了南北方经济与社会的结构性演进。

从社会效益看,它强化了国家的大一统局面,推动了社会发展,增进了民生福祉。

综上所述,大运河堪称中国古代劳动人民改造自然的伟大创造,是中华文明发展廷续的重要载体。当今,大运河申遗成功使这一世界文化遗产的文化象征意义与历史内涵更加丰 富,必将焕发出新的勃勃生机。(2分)

说明;示例只提供评分提示与答题角度,不作为唯一答案,

18. (15分)【示例】

评述:早期华人移民,是明清之际以阀南人为主体的自主移民海外群体。他们先移民至 菲律宾,后沿马尼拉大帆船贸易航线移民到西属美洲殖民地,马尼拉和墨西哥是其移民的主要集散地。(3分)

继麦哲伦环球航行后,西班牙人携开采的美洲白银在菲律宾建立殖民地。16世纪中期,明政府开放闽南海禁,沿海商民海外贸易合法化,商品经济进入新的繁荣期,南方丝织、制瓷等部门的生产能力大幅提高,思想界也出现了提倡个性自由、强调主观能动性、激励人们奋发立志的倾向。中国和西班牙共同创造了早期全球化时代的标志性产物——丝银贸易,早期华人移民应运而生。(3分)

无论在菲律宾还是在美洲,早期华人移民凭借其掌握的工艺技术和经商能力谋生,主要从事与大帆船贸易有关的航海、贸易及周边行业,如以经商、理发为代表的服务业等。早期华商 的商贸活动丰富了菲律宾人的生活,促进了马尼拉地区的发展,为维系大帆船贸易提供了物质条件与社会基础。菲律宾也由此成为丝银贸易中转站与著名的国际贸易枢纽。(3分)

早期华人移民较深人地参与了大帆船贸易,为墨西哥等拉美地区创造了更多的就业机会和商税收入,促进了当地经济繁荣与对外贸易的扩大。早期华人移民涌入美洲,缓解了当地因 黑奴和印第安人大批死亡导致的劳动力短缺状况。他们在政治、经济、社会结构、风土人情、饮食习惯、文化习俗等领域都为拉美多元文化发展打上了深深的中华文化烙印。(3分)

综上所述,早期华人移民的历史,展现了中国人的超强生存能力与独特智慧,是外来移 民融人异域社会与异质文化的典例。早期华人移民的历史,扩大了中华文化在东南亚和拉 美等地区的传播与影响力,是中菲、中拉人民传统友谊的历史见证,彰显出文明共生、文明互鉴、文明交流对人类历史发展与进步的巨大推动作用。(3分)

说明:示例只提供评分提示与答题角度,不作为唯一答案。

19. (14分)

(1)矛盾:传统毛纺织业与新兴棉纺织业的矛盾;传统工商业者、企业主与新兴资产阶级之间的利益冲突;重商主义与自由主义之间的矛盾;商贸全球化与英国传统经济结构的矛 盾;新旧消费观念、生活时尚的冲突;不同阶层对待外来商贸文化的分歧等。(4分。每点2 分,答出其中2点即得满分.)

(2)【示例】

评析:这场社会大争论,是殖民扩张与贸易全球化推动英国消费结构和生产结构变化的结果,是传统的重商主义政策与新兴的自由贸易政策之间的博弈,是此后英国棉纺织业技术变革和大英棉纺织帝国崛起的先声。(2分)

从英国国内看,17世纪中期以后,由圈地运动推动的传统毛纺织业呈现衰落之势。光荣革命后,英国社会舆论相对宽松,社会阶层出现分化整合,新旧思想观念发生激烈碰撞在 所难免。另一方面,面对大航海时代开启的贸易全球化和消费全球化,不同民族间的文化碰 撞也在加剧,如何对待外来商贸文化,如何看待奢侈消费,人们的思想认识需要有一个冲突、 调整、适应期。(3分)

从全球视野来看,资本主义世界市场体系推动着棉和棉织品在全球的生态扩张,深刻改变了欧洲,特别是英国在印花、印染工艺等棉纺织技术上对印度技术的模仿和学习,成为棉纺织技术革新的重要动力,加速了以棉为核心的纺织技术革命和工业资本主义的到来。(3分)

综上所述,这场大争论反映了当时,英国国内不同阶层和利益主体积极参与到国家经济发展与社会变革的讨论中来的社会现实,是近代英国从传统社会向现代社会转型的历史缩影。(2分)

说明:示例只提供评分提示与答题角度,不作为唯一答案,

历史试题

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的姓名、县(市、区)、考生号填写在答题卡规定的位置。

2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号在各题目的答题卡规定区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。

选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.图1、图2所示为学者蔡运章对山西陶寺遗址出土文物的研究成果。从中华文明探源的角度看,该学者的研究方向应是

A.论证社会分工的细化 B.证实原始文字的萌芽

C.梳理工具技术的演进 D.确认早期国家的形态

2. “智库",又称智囊团、思想库等。春秋时期,各诸侯国的执政卿和君子(士)是构成"智库” 群体的典型代表,到战国时期则主要包括卿大夫的家臣(稷下之臣)、出身于民间的游说之士和民间教育群体等。这一变化主要反映了,当时

A.礼崩乐坏的时代景象 B.变法改革的社会风潮

C.诸侯争霸的政治现实 D.学术下移的社会趋向

3.岳麓书院所藏秦简中,《尉卒律》规定:“为计,乡啬夫及典、老月辟(排除)其乡里之入、没(gòu, 出生)、徒、除及死、亡者,谒于尉,尉月牒部(文书登记)之,到十月乃比(核实)其牒,里相就殿(也)以会计";《金布律》亦载:“吏先为( )印,敛,毋令典、老挟户赋钱。”以上简文表明,秦代"里老"

A.由朝廷任命并对中央负责 B.参与编排户籍征收赋税

C.制定乡约以教化基层百姓 D. 负责解释律令维护治安

4. 《后汉书 ·循吏列传》载,光武帝时"广求民痪(疾苦),观纳风谣,故能内外匪懈,百姓宽息",亦或“吏事刻深,亟以谣言单辞,转易守长(郡守等地方长官)"。这主要体现了

A. 汉乐府诗的现实主义基调 B.史家修史素材的日渐丰富

C. 民间舆论对政治的影响力 D.地方豪强势力的急剧膨胀

5.如果能打破“夷夏之辨”等传统的思想壁垒便可发现,所谓“五胡乱华”的本质是中原王朝控制力衰退与周边民族势力崛兴所导致的竞争与碰擅,随之而来的则是各民族共同创造出新的制度、文化,呈现出新的社会面貌,进而形成新的“中国”——隋唐国家。据此推知,这一时期胡汉交融的突出历史贡献是

A.避免了社会动荡 B.助力北方各族封建化

C.促进了区城开发 D.推动中国获得新发展

6.唐代两税法中户税的征收,原本是每户按人丁和资产折算成货币缴纳的,但“自定两税以 来,钱日重,物日轻”,实行不到30年,即被追多次下令改货币计征为折纳实物。这一变动反映出,当时

A.货币征税条件尚未成熟 B.民众赋税负担愈发沉重

C.土地兼并之风再度抬头 D.人身依附关系趋于松弛

7.南宋时,绍兴府山阴县的梅市和项里市,是著名的杨梅和茨实市场;秀州府华亭县的下砂 市、海盐县的鲍郎市等,是著名的盐业草市,年产盐量均在万石以上;嘉兴府崇德县的濮院 市,是颇具规模的纺织业草市,"机杼之利,日生万金,四方商贾云集"。上述现象突出反映了,当时两浙地区

A.对外贸易的空前繁荣 B. 市镇分工的专业化

C.经济重心地位的确立 D. 市民生活的世俗化

8.图3为北京国子监博物馆收藏的一块罕见的陈继昌"三元"匾额。据此,该匾额的核心收藏价值是

A. 古代天干地支纪年法 B."天子门生"称谓由来

C. 科举流程与匾额文化 D.明清八股文发展演变

9.表1所列为新罗真德女王年间(647~654年)出自《三国史记》(朝鲜半岛现存最早的正史)的几则记述。这可直接佐证,新罗当时

表 1

时间 记述

二年(648) 《建金春秋钢唐)春秋请谓国学 ……春秋又请改其章服,以从中华制。于是内出珍服,赐春软及其从者

三年(649) 春正月,始膜中朝衣冠

四年(650) 夏四月,下教,以真骨在位者执牙笏,六月,遣使大唐 ……王织锦作《五言太平颂》,遗春秋子法敏,以缺磨皇旁。是岁始行中国永微年号,

五年(651) 春正月翔,王御朝元殿,受百官正贺,贺正之礼,始于此,

A.实现了半岛统一 B.正式与大唐建交

C.礼乐典章中华化 D. 已纳人唐朝版图

10.图4为某学者绘制的西晋至唐代《丝阀之路上佛教中心转移路线示意图》。影响这一时期佛教中心转移的主要因素是

图4丝间之路上佛教中心转移路线示意图

A. 丝绸之路的畅通程度 B. 中原政局的变动

C. 西域地区的经济水平 D. 佛教本土化趋势

11.有学者认为,没有文艺复兴及其带来的文化和科学思潮,约翰内斯·古登堡也许终生只 是一个籍籍无名的贵族;但若没有古登堡印刷术,便没有欧洲宗教改革、资产阶级革命、启蒙运动以及此后的工业时代。该学者重在强调

A.古登堡独特的人生际遇 B.近代欧洲思想解放的历程

C.思想革命催生技术进步 D. 印刷书诞生的革命性意义

12.英国历史学家汤因比(1889~1975年)曾预言:“中国人完整守护了一个超级文明,世界的希望在中国,中华文明才是人类的归宿,中华文明将引领世界。"国际东方学大师季羡 林在一次国际会议上明确指出:“西方这样发展下去是不行的,必须改弦易张。只有中国文化、东方文化可以拯救世界。"上述论断主要是基于,东西方文化的

A.核心理念不同 B.发展轨迹不同

C.运行机制不同 D.处世方法不同

13.法兰西第三共和国初期,一些说法在法国不胫而走,如“击败法国的不是撞针步枪,而是普鲁士的小学教师”“德国的大学在许多方面都明显优于法国”等。上述说法表明了,当时法国的一些有识之士

A.对普法战争失败原因的反思 B.弥补军事实力不足的愿望

C.对确立巩固共和政体的期盼 D.对普鲁士教育体制的推崇

14.1935年,在谴责意大利对埃塞俄比亚侵略行径的同时,塞拉利昂、黄金海岸等地的泛非 主义组织公开表示“对埃塞俄比亚的战争就是对我们的战争”;海外泛非主义组织也纷纷 表示“我们不再是西印度群岛和美国的黑人,我们是真正的埃塞俄比亚人”。上述言论凸显了,当时泛非运动

A.范围的国际性 B.斗争的分散性

C.影响的深远性 D.主体的一致性

15.下列文字节选自1986年12月国务院颂布的《第二批国家历史文化名城名单及简介》。与之相匹配的名城是

· 尧封彭祖于此,称大彭氏国,春秋有彭城邑,战国时为宋都,项羽亦曾在此建都 … 自古为兵家必争的战略要地。 ·文物古迹有汉代戏马台遗址、兴化寺、大士岩、淮海战役烈士陵园,还有汉基多处,出土有汉画像石、兵马俑、银缕玉衣等。

A.武汉 B.淮安 C.徐州 D.安阳

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16. (14分)阅读材料,回答问题。

郡县制

材料一 “郡县制”的横空出世与发展巩围,乃是我国古代社会第一次大转型的明显标志之一。春秋战国时期,"县"作为新的社会组织结构和新的行政管理体系,开始在各地区像春笋一样破土而出,其产生方式和建设途径主要有五种(见表2)。

表 2 春秋战国时期县的产生方式和建设途径

一 把那些被武力消灭的诸侯国变成建制县

二 在武力震假下,通过相对和平的外交手段逼迫邻近诸候国成片割让土地,然后特其改制成建制县

三 把一些由“世家”“大夫”而逗渐发展起来的大贵族食邑改造成建制县

四 调整传统的行政区划,把原来层层分封的版土面积和人口规模都比较小且分散凌乱的“都"“邑”合并成新的建制县

五 人口向边远地区扩散迁移,新垦土地上往往不再推行分封,而是大多都直接将这 些新的开发区设置成新县

“郡”的设置,稍晚于县且多在边远之地或近敌之处,具有守疆保土的职能,故县级长官为“令",而郡级长官却称“守”。郡制与县制逐渐配套,形成“以都管县”的两级地方行政管理的制度格局。春狄中后期,一些诸侯国充分利用那县这一新机制做了三件大事:一是推行按田亩征收赋税;二是确立了农民的重要社会地位;三是实行严密的户籍制度。

在这400多年的转型期间,那县制与分封制一路同行,又逐步后来居上,显现出了强大 的竞争力。自秦皇汉武以降,再到蒙元、朱明、满清时代,郡县制穿越了多个王朝的时光隧道,其影响所及以至于今日。

—摘编自宋亚平《郡县制度:君主专制与中央集权的坚实基石》

材料二 表3 郡县制的部分相关记述

记 述 出处

海内之郡县,法令由一统。……县集而郡,那集而天下。郡县治,天下无不治。 司马迁《史记》

秦遂并兼四海,以为周制微弱,终为诸侯所丧,故不立尺土之封,分天下为郡县,荡灭前圣之苗裔,靡有于遗者矣。 班固《汉书·地理志》

那县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所 趋,岂非理而能然哉 王夫之《读通鉴论》

吾人敢断言郡县制度之成立也,断非由于一二先知先党的政 治理论家事先立说创制于前,然后始有鄙县者,换言之,则郡县之起源,势必由于人类社会生活逐渐演变之结果。 唐德刚《中国郄县起源考——兼论封建社会之蜕变》

(1)围绕“第一次大转型”,概述郡县制创立的历史条件。(6分)

(2)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对郡县制历史意义的理解。(8分)

17. (12分)阅读材料,回答问题。

大运河与大一统

材料一 早在周秦时代,我国广表的陵城就因地理风俗差异分别形成了黄河中下游、长江中下游,塞外草原等三大主要板块地带。其中,黄河中下游、长江中下游等南北两大板块 地带的整合发展,事关东汉以后的国家政治统一大局。但在6世纪以后,南北关系逐渐呈现 政治中心、经济重心错位,即经济上北依赖南、政治上北支配南的格局,且延续千年以上。

因历代王朝都城的选址皆受制于政治和社会拉制、接城交通条件和经济生活贵源等因素,故上古和中古诸王朝的都城无一不设置在黄河中下游,都城所在兼具政治中心、经济中 心和文化中心等多重功能。如黄河中游周奏汉唐的倘京、成阳、长安及洛阳,北宋东移至黄 河下游的汴梁。 ……蒙元则将塞外草原、黄河流域、长江流域一并袁括在其版图之内,首次完成了上述地域范围内的华夷大一统。而京杭大运河恰是以北京为漕运终点,对元明清三 王朝拉敬上述三大区城板块,具有不容小觑的保障助推作用。对此,学者彭云鹤认为,“运河 与滑运是我们幅员辽闻、人口众多国家一直能够长期保持统一、走向发展强盛的交通大动 脉”"滑运史也可称为‘南粮北调’史"。

——摘编自李治安《大运河的漕粮北输与中近古南北社会发展新论》

材料二 治水行为本身可以成为控制和动员社会资源的工具,正所谓“治水者,治天下也",故大运河本质上是一条政治河。元朝定都北京之后,其物资供应虽然有相对发达的海路运输做保障,但仍投入了巨大的成本疏波隋唐以来已经淤积的旧河道,重新规划疏波运河。明清两代更是耗费了巨大的人力、物力和财力来维持滑粮河运。若仅从交通价值、物流成本等经济因素考量,已经无法解释中央政府的这一决策。所以,考察运河不能仅算经济 账,更要算政治账。

—摘编自王建伟《运河与北京政治中心地位的确立和巩固》

根据材料一并结合大运河的相关史实,谈谈你对材料二观点的认识。(12分)

(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑正确,条理清睹。)

18. (15分)阅读材料,回答问题。

早期华人移民

材料一 西班牙人在菲律宾的殖民统治与马尼拉大帆船贸易,都离不开中国人特别是16世纪 活跃在东南亚海域的早期华人移民的参与。早期华人移民以闰南人为主体,多为从漳州月港随中国商船到菲律宾的华商及其雇佣者,这一群体在西班牙史料文缺中被称为Sangley(生理人)。

表 4 早期华人移民在菲律宾活动概况

类别 概况

运菲货物 生丝和丝织品;亚麻布、棉布等各类纺炽品;粮食、肉类、水果等食物;陶瓷;铁、铜等金属;珠宝、饰品、工艺品;硝石和火药;中国商人转运的其他国家和地区特产等

经营地点 八连(Parian),位于马尼拉北部,1581~1582年建成,专供中国移民经商和居留,一直是华人在菲律宾最主要的聚集地

主要职业 面包师、载缝、银匠、理发师、火药制造者等各类工匠;贩卖来自中国各色 货物的商人,在八连出售食品、日用品的小商贩;医生和护理人员;受雇的 仗计和家庭服务人员

材料二 17世纪开始,在马尼拉大帆船工作的亚洲人成为主流,占比保持在60%~80%据1637年时任菲律宾检察官马尔·法尔贡写给西班牙国王菲利普四世的报告显示,当年共有160名生理人水手、50名木匠和锯工、14名敛缝工人和30名工匠在商船上服务。学者欧罗佩 萨从档案馆搜集整理出的3360人的船员名单中,有1435人标明是chino(中国人),名字虽全部 为西庭牙语,也未发现他们生于中国或中国城市的身份资料细节,但是一些船员的姓氏如Cao,Xie、Tang、Dan等非常具有中国人的特征。

材料三 在马尼拉大帆船贸易延续的250年间,约有10万人在菲律宾登船踏上移民美洲的旅途。1692年之后,在墨西哥城主广场亚洲商户聚集经营地形成一个大型市场,西班牙人为其冠上了中国人在马尼拉的聚集区——八连的名号。在西班牙学者马丁梳理的相关原始档案资料中,特别注明中请者身份为"chino"的如表5所列。

表 5 17世纪申请在墨西哥城售卖中国商品的chino 名单(部分)

姓名 年份 申请事由

Francisco Flores 不详 在广场、街道和户外市场售卖产自西班牙本土、中国和当地的服装

Francisco Matias 1650 售卖中国和本地的杂货、开采黑蜜

Francisco Garcis 1651 因原随身在包中携带的执照损坏,中请更换新的执照, 允许其在新西班牙周边乡村和墨西哥城售卖产自中国和西班牙本土的衣服、皮带和其他杂货

Antonio de la Cruz 1661 售卖产自西班牙本土、中国和当地的货物

—— 以上材料均摘编自李晨光、【西】Jesus Paniagua Perez 《船员·商人·理发师:美洲早期华人移民的身份考证(1565~1700年)》

根据以上材料并结合所学知识,从“人口迁徙与文化交融”的角度,评述早期华人移民的历史。(15分)

(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑正确,条理清晰。)

19. (14分)阅读材料,回答问题。

棉纺织品进口与消费的大争论

材料一 英国组建皇家特许的东印度公司的初衷,是将本国优势商品毛织品等销售到亚洲。结果,非但销售欠佳,贸易船只反而满载印度棉纺织品回到欧洲(见表6),这引发了欧洲范围内的“印度棉织物热潮"和“印度热”,并在17世纪70~80年代之后引发了一场长达数十年的有关棉纺织品进口与消费的社会大争论。事实上,进入17世纪晚期,英国社会 对海外物产特别是亚洲的咖啡、茶叶、瓷器、印花布以及美洲的蔗糖、烟草等成瘾性奢修品需求大增,预示了新的社会变革和新社会风尚的来临。

表6 东印度公司进口的亚洲货物占比统计(单位:%)

时期 胡椒 咖啡 茶叶 棉纺织品

1664-1670年 20.01 0.63 0.02 62.59

1731-1740年 4.3 5.35 9.26 65.35

材料二 日趋流行的印度棉布消费与进口问题,引发了英国支持者与批判者的两极分化。那些与毛织物和绢丝物相关联的商人、企业主等代表了当时社会上最尖锐、最猛烈的批判声音。1685年英国对“所有印花棉布、印度亚麻以及所有印度制造的丝绸制品”征收10% 的关税,1690年、1700年这一关税则分别增加到20%、35%。1700年议会通过的《禁止进口 棉织物法》规定进口印花棉布为非法行为;1720年政府和议会迫于压力通过的《禁止使用棉 织物法》则更加严厉,规定自1722年12月25日起,一切使用、穿着印度棉布或售卖行为皆 为非法行为。而东印度公司则认为,进口价格低廉产品,有利于产品销售市场扩大,壮大制造业规模,其拥护者还主张东印度贸易创造的巨颖财富拓宽了原有工业产品的销售渠道,为英国引入了新的制造行业和职业种类等等。双方展开了小册子大战和示威运动,当时超过100种小册子出版物发行,知识精英、哲学家、新闻记者和专业学者等人士大都投身其中,他 们使用夸张的修辞试图说服立法者和普通公众相信他们各自的论点有理有据。这场争论互1720年后渐渐进入尾声。

—— 以上材料均摘编自曹瑞臣《棉全球化视野下近代英国社会对棉的消费及其社会论争》

(1)这场大争论主要是由哪些矛盾引发的 (4分)

(2)根据材料并结合相关史实,对这场大争论予以评析。(10分)

高二历史试题参考答案及评分标准

一、选择题:每小题3分,共45分。

1.B 2.D 3.B 4.C 5.D 6.A 7.B 8.C 9.C 10.B 11.D 12.A 13.A 14.D 15.C

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。 16. (14分)

(1)历史条件:郡县制的创立是周秦时期社会发展转型、国家逐步走向大一统的客观要求。经济上,它根源于春秋战国时期的生产力发展、封建土地私有制确立与小农经济产生,是经济基础变动的必然产物。政治上,它是对分封制的否定,是分封制逐步走向崩溃的重要 体现,是新兴地主阶级对传统国家机制与行政管理制度的重大调整。社会组织上,它与赋役 制度、户籍制度共同构成当时社会组织结构与国家动员体系的重大变化。军事上,它是长期争霸、蒜并战争的产物;思想上,法家学说中控制臣民、加强中央集权的政治思想为其提供了 理论支撑。(6分。每点2分,答出其中3点即得满分.)

(2)【示例】

理解:郡县制是古代中央集权制的架构主体与重要基石,其集权于中央、垂直管理等制度优势与治理成效使之具有强大的竞争力。(2分)

郡县制的创立,使春秋战国时期具备了从地方分治模式向中央集权模式转型的客观条件。秦统一后郡县制推广到全国,进而成为中央集权体制的坚实根基。经秦朝之后的历代 沿革,有效地维护了多民族国家的长期统一,有利于保障小农经济社会的稳定发展。历史证 明,它符合中国人对“大一统”理想的追求,对国家统一、民族融合、经济发展、文明进步、社会安定作出了不可磨灭的历史贡献,其制度优势影响至今。(4分)

综上所述,郡县制是古代先民治理超大型、多民族国家丰富经验的历史积淀与智慧结 晶。新时代我们在传承中应坚持守正创新,为当代中国的现代化治理服务。(2分)

说明:示例只提供评分提示与答题角度,不作为唯一答案。

17. (12分)【示例】

观点:大运河本质上是一条政治河,考察运河不能仅算经济账,更要算政治账。(2分)

认识:考生可从以下角度作答。(8分,每个角度2分,答出其中4点即得满分,)

从南北板块间的关系看,东汉以后,南北关系逐渐呈现出政治中心与经济重心错位的格局。因此,大运河的开凿与经营,体现了隋唐以来为适应这一格局错位而积极发展漕粮北运、南财北运的基本历史逻辑。

从都城的迁移轨迹看,除东晋南朝和南宋的两次南渡外,国家政治中心的东移,特别是元明清时期的北移,体现出塞外草原板块政治地位的上升,更需要不计成本地发展漕粮北输,以弥补政治经济格局的进一步错位。

从国家发展趋向看,维护国家统一离不开南北两大板块地带的整合发展,这就决定了古代大运河持续发展官方漕运的功能主行。

从国家交通体系上看,它显著改善了交通基础设施,弥补了南北走向河流偏少的状况,充当了政治中心与经济重心之间的交通大动脉。

从中华文明多元一体的角度看,它有利于南北经济文化交流与区城发展,催生了北方运河城镇带的出现,辐射带动了长城内外农、牧经济的发展,助推了全国性商品市场的发展,客 观上促进了南北方经济与社会的结构性演进。

从社会效益看,它强化了国家的大一统局面,推动了社会发展,增进了民生福祉。

综上所述,大运河堪称中国古代劳动人民改造自然的伟大创造,是中华文明发展廷续的重要载体。当今,大运河申遗成功使这一世界文化遗产的文化象征意义与历史内涵更加丰 富,必将焕发出新的勃勃生机。(2分)

说明;示例只提供评分提示与答题角度,不作为唯一答案,

18. (15分)【示例】

评述:早期华人移民,是明清之际以阀南人为主体的自主移民海外群体。他们先移民至 菲律宾,后沿马尼拉大帆船贸易航线移民到西属美洲殖民地,马尼拉和墨西哥是其移民的主要集散地。(3分)

继麦哲伦环球航行后,西班牙人携开采的美洲白银在菲律宾建立殖民地。16世纪中期,明政府开放闽南海禁,沿海商民海外贸易合法化,商品经济进入新的繁荣期,南方丝织、制瓷等部门的生产能力大幅提高,思想界也出现了提倡个性自由、强调主观能动性、激励人们奋发立志的倾向。中国和西班牙共同创造了早期全球化时代的标志性产物——丝银贸易,早期华人移民应运而生。(3分)

无论在菲律宾还是在美洲,早期华人移民凭借其掌握的工艺技术和经商能力谋生,主要从事与大帆船贸易有关的航海、贸易及周边行业,如以经商、理发为代表的服务业等。早期华商 的商贸活动丰富了菲律宾人的生活,促进了马尼拉地区的发展,为维系大帆船贸易提供了物质条件与社会基础。菲律宾也由此成为丝银贸易中转站与著名的国际贸易枢纽。(3分)

早期华人移民较深人地参与了大帆船贸易,为墨西哥等拉美地区创造了更多的就业机会和商税收入,促进了当地经济繁荣与对外贸易的扩大。早期华人移民涌入美洲,缓解了当地因 黑奴和印第安人大批死亡导致的劳动力短缺状况。他们在政治、经济、社会结构、风土人情、饮食习惯、文化习俗等领域都为拉美多元文化发展打上了深深的中华文化烙印。(3分)

综上所述,早期华人移民的历史,展现了中国人的超强生存能力与独特智慧,是外来移 民融人异域社会与异质文化的典例。早期华人移民的历史,扩大了中华文化在东南亚和拉 美等地区的传播与影响力,是中菲、中拉人民传统友谊的历史见证,彰显出文明共生、文明互鉴、文明交流对人类历史发展与进步的巨大推动作用。(3分)

说明:示例只提供评分提示与答题角度,不作为唯一答案。

19. (14分)

(1)矛盾:传统毛纺织业与新兴棉纺织业的矛盾;传统工商业者、企业主与新兴资产阶级之间的利益冲突;重商主义与自由主义之间的矛盾;商贸全球化与英国传统经济结构的矛 盾;新旧消费观念、生活时尚的冲突;不同阶层对待外来商贸文化的分歧等。(4分。每点2 分,答出其中2点即得满分.)

(2)【示例】

评析:这场社会大争论,是殖民扩张与贸易全球化推动英国消费结构和生产结构变化的结果,是传统的重商主义政策与新兴的自由贸易政策之间的博弈,是此后英国棉纺织业技术变革和大英棉纺织帝国崛起的先声。(2分)

从英国国内看,17世纪中期以后,由圈地运动推动的传统毛纺织业呈现衰落之势。光荣革命后,英国社会舆论相对宽松,社会阶层出现分化整合,新旧思想观念发生激烈碰撞在 所难免。另一方面,面对大航海时代开启的贸易全球化和消费全球化,不同民族间的文化碰 撞也在加剧,如何对待外来商贸文化,如何看待奢侈消费,人们的思想认识需要有一个冲突、 调整、适应期。(3分)

从全球视野来看,资本主义世界市场体系推动着棉和棉织品在全球的生态扩张,深刻改变了欧洲,特别是英国在印花、印染工艺等棉纺织技术上对印度技术的模仿和学习,成为棉纺织技术革新的重要动力,加速了以棉为核心的纺织技术革命和工业资本主义的到来。(3分)

综上所述,这场大争论反映了当时,英国国内不同阶层和利益主体积极参与到国家经济发展与社会变革的讨论中来的社会现实,是近代英国从传统社会向现代社会转型的历史缩影。(2分)

说明:示例只提供评分提示与答题角度,不作为唯一答案,

同课章节目录