人教版必修3第一单元第2课罢黜百家 独尊儒术(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修3第一单元第2课罢黜百家 独尊儒术(共27张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 356.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-10-28 21:26:22 | ||

图片预览

文档简介

课件27张PPT。 第2课

“罢黜百家 独尊儒术”儒学境遇 :春秋晚期:应运而生 战国后期:蔚然大宗 秦朝时期:遭受打击 汉代 公元前3世纪~3世纪

西汉:公元前202~公元8年

东汉:公元25~220年西汉初期:逐渐复苏 一、秦汉统治思想的演变

(尚法——“无为”——“有为”)

1、秦朝:秦统一全国后,秦始皇以法家思想作为统治思想,实行焚书坑儒的政策,儒家学派遭受了沉重打击。

①实质:是文化专制政策。

②积极影响:在当时有特定的历史背景,有利于加强思想控制,在一定程度上有利于维护统治。

③消极影响:

a、钳制了思想,摧残了文化,阻碍了社会的发展和进步,是中国文化史上的浩劫。

b、儒学的发展因此进入低潮。

c、自汉代以来,“焚书坑儒”受到了主流文化的批判,有人称之为“灭学之祸”。

黄老之学传说黄帝善于养生,最终得道成仙。所以养生之道成了黄帝之学。而老子之学则成了治国安民之学。 黄老之学的特征

黄老之学始于战国盛于西汉,假托黄帝和老子的思想,实为道家和法家思想结合。

黄老之学源于道家,但对道家思想又有所改造,其特征是,以道家“清净无为”思想为主体,并吸收了阴阳、儒、法、名各家有利于封建统治的成分而形成的理论。是汉初统治者在加强中央集权的基础上,根据当时的社会情况,对人民少干扰,所谓“纵民之欲”,“与民休息”,“顺民之情”,“顺流而与民更始”。阅读材料:

西汉建立之初,围绕着统治政策的确立,君臣进行了一番探讨。汉高祖命陆贾总结秦何以失天下,汉何以得天下及古代得失成败的历史经验。

陆贾据此著《新语》十二篇,指出:“秦非不欲而治,然失之者,乃举措暴久而用刑太极故也。”“秦以刑罚为巢,故有倾巢破卵之患。”《汉书》还指出:“汉因循而不革,明简易,随时宜也。其后颇有所改。”

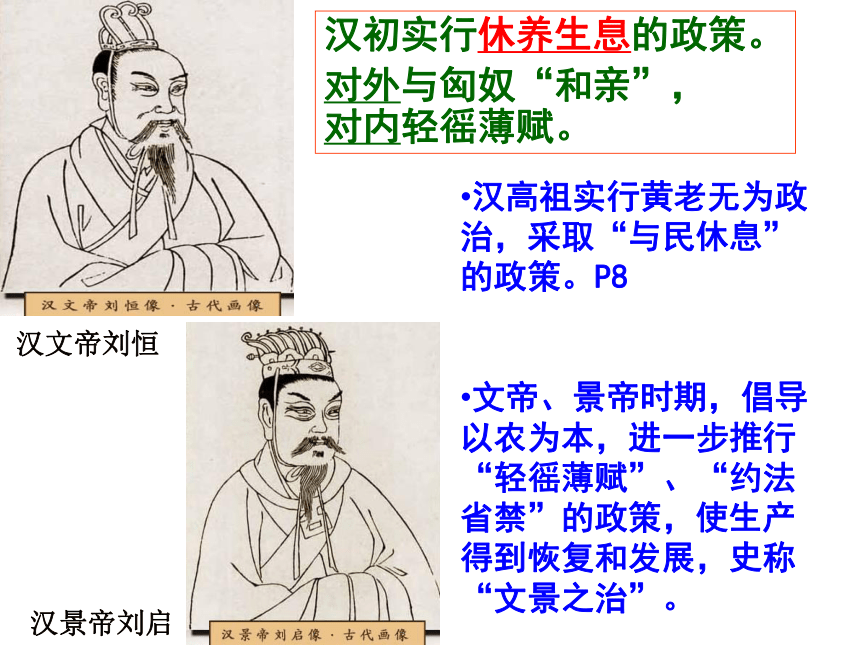

汉初,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥谨。凡米石五千,人相食,死者过半。…….天下既定,民亡盖藏,自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。——《汉书·食货志》 汉文帝刘恒 汉景帝刘启汉高祖实行黄老无为政治,采取“与民休息”的政策。P8

文帝、景帝时期,倡导以农为本,进一步推行“轻徭薄赋”、“约法省禁”的政策,使生产得到恢复和发展,史称“文景之治”。汉初实行休养生息的政策。

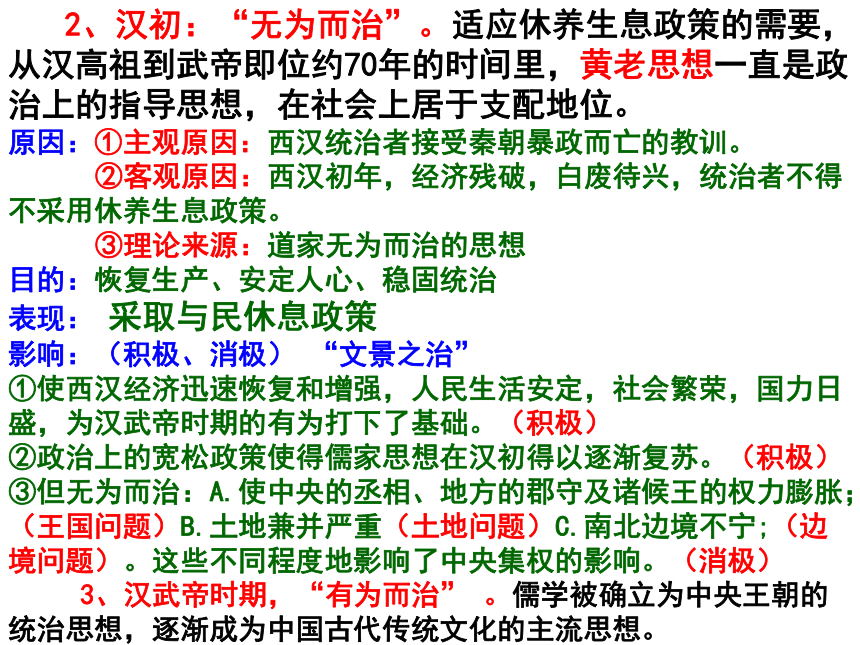

对外与匈奴“和亲”, 对内轻徭薄赋。 2、汉初:“无为而治”。适应休养生息政策的需要,从汉高祖到武帝即位约70年的时间里,黄老思想一直是政治上的指导思想,在社会上居于支配地位。

原因:①主观原因:西汉统治者接受秦朝暴政而亡的教训。

②客观原因:西汉初年,经济残破,白废待兴,统治者不得不采用休养生息政策。

③理论来源:道家无为而治的思想

目的:恢复生产、安定人心、稳固统治

表现: 采取与民休息政策

影响:(积极、消极) “文景之治”

①使西汉经济迅速恢复和增强,人民生活安定,社会繁荣,国力日盛,为汉武帝时期的有为打下了基础。(积极)

②政治上的宽松政策使得儒家思想在汉初得以逐渐复苏。(积极)

③但无为而治:A.使中央的丞相、地方的郡守及诸候王的权力膨胀;(王国问题)B.土地兼并严重(土地问题)C.南北边境不宁;(边境问题)。这些不同程度地影响了中央集权的影响。(消极)

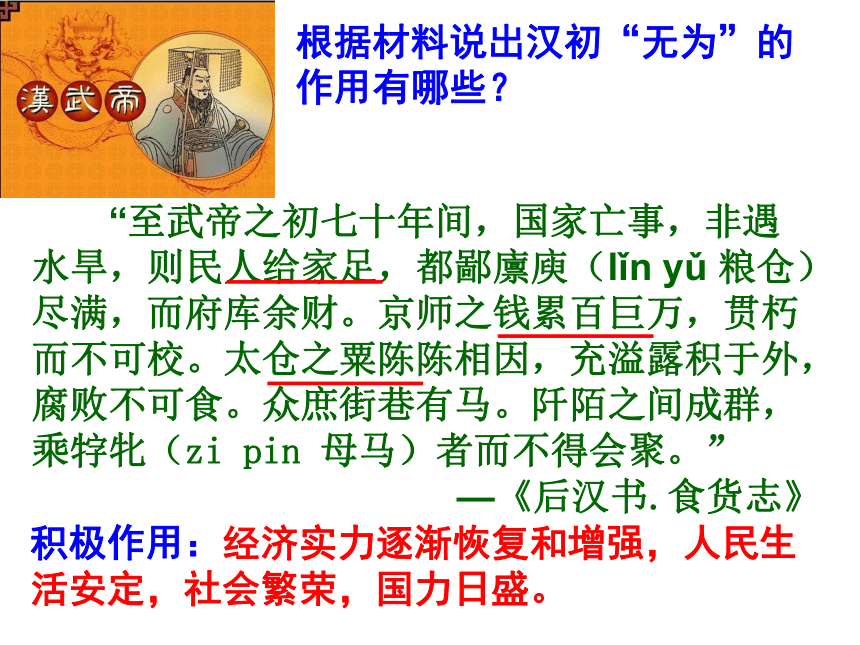

3、汉武帝时期,“有为而治” 。儒学被确立为中央王朝的统治思想,逐渐成为中国古代传统文化的主流思想。根据材料说出汉初“无为”的作用有哪些? “至武帝之初七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾(lǐn yǔ 粮仓)尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。众庶街巷有马。阡陌之间成群,乘牸牝(zi pin 母马)者而不得会聚。”

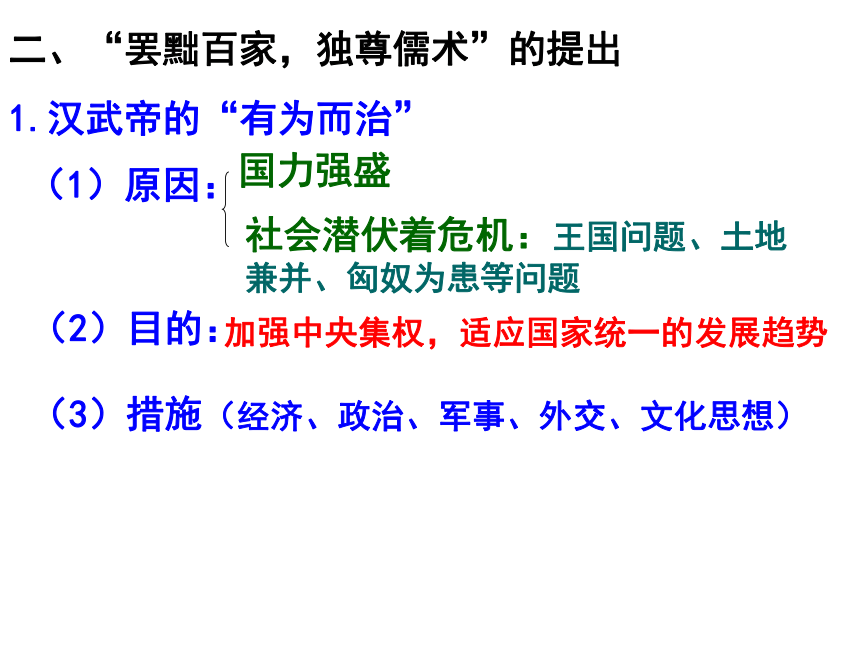

—《后汉书.食货志》积极作用:经济实力逐渐恢复和增强,人民生活安定,社会繁荣,国力日盛。 (1)原因:

社会潜伏着危机:王国问题、土地兼并、匈奴为患等问题(2)目的:加强中央集权,适应国家统一的发展趋势(3)措施(经济、政治、军事、外交、文化思想)国力强盛二、“罢黜百家,独尊儒术”的提出1.汉武帝的“有为而治”汉武帝刘彻 (公元前156年~前87年)汉武帝 “有为而治”的表现政治:

(1)加强中央集权:颁布推恩令

(2)加强皇权:用身边做侍从、秘书工作的人任尚书令、侍中,参与军国大事,以削弱相权(中朝、外朝);

经济:

实行货币官铸、盐铁专卖、官营贩运、物价管理、向工商业者加征重税等,抑制富商大贾的势力。

军事:

成功反击匈奴;派张骞出使西域等

外交:打通“丝绸之路”

文化思想:“罢黜百家,独尊儒术”。2、董仲舒的新儒学董仲舒

汉代儒家代表人物,创立新儒学,使儒家思想成为我国传统文化主流思想的关键人物。①生平:

董仲舒,西汉广川人,生于公元前179年,卒于公元前104年,享年75岁。董仲舒自幼勤习儒家经典,汉景帝时期 ,当上了“博士”。汉武帝时期,其三篇对策都被采纳,先后担任江都王相、胶西王相 。晚年辞官,著述颇丰,代表作有《春秋繁露》。②历史地位:

董仲舒是汉代儒家代表人物,也是使儒家思想成为我国传统文化主流思想的关键人物。 ③贡献:

董仲舒的贡献在于他把道家、阴阳五行家一些思想糅合到儒家思想中,加以改造而形成具有时代特色的新儒学体系。以《公羊春秋》为骨干,糅合道家、法家、阴阳五行家一些思想改造儒家思想,形成具有时代特色的新儒学体系。(1)著作:

《春秋繁露》

(2)贡献:(2007·宁夏文综·30)汉武帝采纳董仲舒建议,“罢黜百家,独尊儒术”。这里的“儒术”指

A.吸收了佛教、道教等思想的儒学

B .糅合了道家、阴阳家等学说的儒学

C .儒家学说与权术 D.正统的孔孟学说B观点:“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术” 探究:“春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统,法制数变,下不知所守,臣愚以为,诸不在六艺(六经)之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪避之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

──《汉书·董仲舒传》

以上材料体现董仲舒什么观点?其观点提出的目的是什么?上述划线部分观点的实质是什么?目的:适应加强中央集权的需要。实质:思想文化专制。 联系现实,思考“大一统”思想的现实意义是什么?大一统思想,对维护安定统一的社会状况和推进祖国的统一大业具有极大的现实指导价值;

探究:“天子受命于天,天下受命于天子……受命之君天意之所与也”。“与天同者,大治。与天异者,大乱。”

──《春秋繁露》

“国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败至。”

——《汉书·董仲舒传》

上述材料中包含了董仲舒的哪些观点和主张?其目的是什么?观点:“君权神授”、“ 天人合一”、“天人感应”。 如何评价以上观点?当前我们党和政府又是怎么做的? “君权神授 ”、“天人合一”和“天人感应”学说,纯属唯心主义,无稽之谈。但是要求统治者爱护百姓,却是有利于封建统治长久的。目的:为了加强君权。(3)董仲舒新儒学思想的内容

①根据当时加强中央集权的需要,提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”的主张。

②为加强君权,大力宣扬“君权神授”、 “天人合一”、“天人感应” 。

③提出为人处世的道德标准,后人归纳为“三纲五常”。

④针对土地兼并,发挥“仁政”:限田、薄赋、省役。 董仲舒新儒学的基础是“天人感应”学说。他认为人君受命于天,进行统治,所以应当“屈民而伸君,屈君而伸天”。因此人君必须仿效天道,实行仁政。

“天人感应”学说既有限制君主权力过度膨胀的目的,也有神化皇权的一面。新儒学提倡思想上的“大一统”,有利于巩固国家的统一,这是汉武帝采取董仲舒主张的根本原因。 【课堂讨论】董仲舒的新儒学思想哪些是积极可取的?哪些是今天应当扬弃的?

①大一统是天地之常理,国家之需要的主张。虽然董仲舒的大一统主张充满了唯心的色彩,但是大一统确实是中国发展的主流,尤其是今天祖国统一的需要。所要扬弃的是其中唯心主义成分。

②“罢黜百家,独尊儒术”的扼杀一切不同学术流派的做法是不可取的,应当鼓励各种学术思想的争鸣。

③“天人合一”和“天人感应”学说,纯属唯心主义,无稽之谈。但希望君主因为天降灾异而有所收敛, 限制君主权力的过分膨胀,有利于封建统治长久的。

④ “薄赋敛,省徭役,以宽民力”虽然是从维护封建统治秩序着想,但是确实有利于中国封建经济的发展,也对今天中国农民负担过重的现象有一定的借鉴意义。

⑤三纲充满封建意识,应当扬弃。五常推崇仁义礼智信,抛弃其中封建成分,就是中华传统美德的重要组成部分,应该弘扬。尤其是其中的“信”为今天社会的迫切需要。孝道应当注入社会主义的道德内涵,是人们的社会义务。“春秋大一统” ,“罢黜百家,独尊儒术”(加强中央集权)“君权神授”,“天人合一”和“天人感应”(加强君权)“三纲五常”的伦理道德(巩固君权、稳定统治秩序)特点:糅合道家、法家、阴阳五行家思想。大一统;儒学独尊,思想专制 ;宣扬 “天人感应” ,带有神学倾向。

内容:目的:加强中央集权,加强君权,维护统治秩序。 实质:借助天上的神权来强化地上的皇权,以思想上的大一统来巩固政治上的大一统,是一种思想文化专制。总结:(4)评价积极:

①加强了中央集权,巩固了大一统的国家,有利于稳定社会秩序。

②对儒学为主流的传统文化起了积极作用。

③发扬了中华民族传统美德。

④有利于限制君主的权力,使君主实行“仁政”

⑤有利于教育的发展

消极:

①唯心主义的成分应批判。

②扼杀不同流派的思想专制作风不可取,应当鼓励各种学术思想争鸣。 ③带有神学迷信色彩,宣扬纲常伦理是为了维护封建专制和等级制度,应批判评价新儒学。补充知识:

材料1: 季康子问政于孔子曰:“如杀无道,以就有道,何好?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善,而民善也。君子之德风,小人之德草,草上之风,必偃。”

——《论语·为政》

材料2 :仲舒复对曰:“……春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪避之说息,然后统纪可一,而法度可明,民知所以矣。”对既毕,天子以仲舒为江都相。

——《汉书·董仲舒传》

根据材料1、2概括孔子与董仲舒的思想主张,指出两种主张的不同结局并分析原因。 孔子主张以德治民。

结局和原因:在当时诸候争霸连年战乱的背景下不可能实现,因而没有人采纳。

董仲舒主张“罢黜百家,独尊儒术”,实现思想上的“大一统”。

结局和原因:由于适应了加强中央集权的需要,这一主张被采纳。②汉武帝时国力强盛,但危机潜伏——要求加强中央集权① 儒学的自我调节符合中央集权的要求——吸收大一统的思想 (根本原因) 为什么汉武帝接受了“罢黜百家,独尊儒术”的建议并实施?③统治者的有为,政治上的统一要求思想上的统一 董仲舒的新儒学从理论上解决了汉武帝国

家“大一统”的需要,有利于巩固统治。

(以思想的大一统巩固政治的大一统)

三、儒学成为正统:

1、汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议。(思想) 2、汉武帝起用很多儒学家参与国家大政。(政治) 3、汉武帝大力推行儒学教育。(教育)教科书: 教官:

官办最高学府:

地方教育系统: 儒家经典—五经五经博士太学考试合格做官——凭儒学入仕郡县立学校——儒学在民间独尊——儒学垄断教育三、儒学成为正统: 1、汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议。2、汉武帝起用很多儒学家参与国家大政。3、汉武帝大力推行儒学教育。儒学之士在中国文化舞台上逐渐成为主角;

儒家思想成为历代统治者推崇的正统思想;

逐渐成为中国传统文化的主流思想。结果:正统地位,文化主流春秋时期---孔子创立

战国后期---蔚然大宗

秦 朝 ---遭到打击

西汉初年---逐渐复苏

汉武帝时---正统地位拓展延伸联系春秋到西汉时期儒学的发展,分析一定时期影响思想发展的因素。 影响因素:

(1)借鉴吸收其他思想中合理成分并加以改造;

(2)与时俱进,适应时代的需要;

(3)适应统治者的需要,并得到其支持;

(4)有一定的群众基础;

(5)思想家的个人努力。 秦始皇和汉武帝对儒学的政策有何不同?导致不同的原因分别是什么?对儒学的发展各产生了什么影响?这两种政策又有何相同之处?

(1)政策不同:秦排斥、打击;汉尊崇。

(2)原因:秦刚刚统一,需要巩固君主专制;秦统治受到儒士攻击。

汉国力强盛,建设大一统的政治需要;董仲舒发展儒学,适应了统治者的需要;

(3)影响:秦儒学发展进入低潮;

汉确立儒学的正统地位。

(4)相同点

目的相同:巩固专制主义中央集权制度,以思想统一巩固政治统一

实质相同:文化专制 作用 有利国家统一,但钳制了人们的思想,不利于学术思想的自由发展(1)春秋战国——受冷落。

原因:儒家主张仁政,反对苛政,不符合社会大变革和新兴地主阶级建立强权、扩张统一的要求。

(2)秦朝——受打击。

原因:儒家思想主张具有保守性,还主张民本思想,不利于加强中央集权。而法家思想主张改革和建立中央集权国家,适应了地主阶级加强中央集权巩固统治的要求。

(3)汉——成为正统。

西汉建立后治国的指导思想是黄老的道家思想。

原因:①西汉统治者接受秦朝暴政而亡的教训.(主观原因)②西汉初年,经济残破,白废待兴,统治者不得不采用休养生息政策.(客观原因)

汉武帝时期的治国的指导思想是儒家思想。

原因:思想上黄老之学不能适应强化中央集权的需要;董仲舒的新儒学思想,顺应了统治者的巩固国家统一,加强专制主义中央集权的需求。试述从春秋战国到西汉时期儒家学派的地位和思想内容所经历的变化,并说明原因。

“罢黜百家 独尊儒术”儒学境遇 :春秋晚期:应运而生 战国后期:蔚然大宗 秦朝时期:遭受打击 汉代 公元前3世纪~3世纪

西汉:公元前202~公元8年

东汉:公元25~220年西汉初期:逐渐复苏 一、秦汉统治思想的演变

(尚法——“无为”——“有为”)

1、秦朝:秦统一全国后,秦始皇以法家思想作为统治思想,实行焚书坑儒的政策,儒家学派遭受了沉重打击。

①实质:是文化专制政策。

②积极影响:在当时有特定的历史背景,有利于加强思想控制,在一定程度上有利于维护统治。

③消极影响:

a、钳制了思想,摧残了文化,阻碍了社会的发展和进步,是中国文化史上的浩劫。

b、儒学的发展因此进入低潮。

c、自汉代以来,“焚书坑儒”受到了主流文化的批判,有人称之为“灭学之祸”。

黄老之学传说黄帝善于养生,最终得道成仙。所以养生之道成了黄帝之学。而老子之学则成了治国安民之学。 黄老之学的特征

黄老之学始于战国盛于西汉,假托黄帝和老子的思想,实为道家和法家思想结合。

黄老之学源于道家,但对道家思想又有所改造,其特征是,以道家“清净无为”思想为主体,并吸收了阴阳、儒、法、名各家有利于封建统治的成分而形成的理论。是汉初统治者在加强中央集权的基础上,根据当时的社会情况,对人民少干扰,所谓“纵民之欲”,“与民休息”,“顺民之情”,“顺流而与民更始”。阅读材料:

西汉建立之初,围绕着统治政策的确立,君臣进行了一番探讨。汉高祖命陆贾总结秦何以失天下,汉何以得天下及古代得失成败的历史经验。

陆贾据此著《新语》十二篇,指出:“秦非不欲而治,然失之者,乃举措暴久而用刑太极故也。”“秦以刑罚为巢,故有倾巢破卵之患。”《汉书》还指出:“汉因循而不革,明简易,随时宜也。其后颇有所改。”

汉初,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥谨。凡米石五千,人相食,死者过半。…….天下既定,民亡盖藏,自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。——《汉书·食货志》 汉文帝刘恒 汉景帝刘启汉高祖实行黄老无为政治,采取“与民休息”的政策。P8

文帝、景帝时期,倡导以农为本,进一步推行“轻徭薄赋”、“约法省禁”的政策,使生产得到恢复和发展,史称“文景之治”。汉初实行休养生息的政策。

对外与匈奴“和亲”, 对内轻徭薄赋。 2、汉初:“无为而治”。适应休养生息政策的需要,从汉高祖到武帝即位约70年的时间里,黄老思想一直是政治上的指导思想,在社会上居于支配地位。

原因:①主观原因:西汉统治者接受秦朝暴政而亡的教训。

②客观原因:西汉初年,经济残破,白废待兴,统治者不得不采用休养生息政策。

③理论来源:道家无为而治的思想

目的:恢复生产、安定人心、稳固统治

表现: 采取与民休息政策

影响:(积极、消极) “文景之治”

①使西汉经济迅速恢复和增强,人民生活安定,社会繁荣,国力日盛,为汉武帝时期的有为打下了基础。(积极)

②政治上的宽松政策使得儒家思想在汉初得以逐渐复苏。(积极)

③但无为而治:A.使中央的丞相、地方的郡守及诸候王的权力膨胀;(王国问题)B.土地兼并严重(土地问题)C.南北边境不宁;(边境问题)。这些不同程度地影响了中央集权的影响。(消极)

3、汉武帝时期,“有为而治” 。儒学被确立为中央王朝的统治思想,逐渐成为中国古代传统文化的主流思想。根据材料说出汉初“无为”的作用有哪些? “至武帝之初七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾(lǐn yǔ 粮仓)尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。众庶街巷有马。阡陌之间成群,乘牸牝(zi pin 母马)者而不得会聚。”

—《后汉书.食货志》积极作用:经济实力逐渐恢复和增强,人民生活安定,社会繁荣,国力日盛。 (1)原因:

社会潜伏着危机:王国问题、土地兼并、匈奴为患等问题(2)目的:加强中央集权,适应国家统一的发展趋势(3)措施(经济、政治、军事、外交、文化思想)国力强盛二、“罢黜百家,独尊儒术”的提出1.汉武帝的“有为而治”汉武帝刘彻 (公元前156年~前87年)汉武帝 “有为而治”的表现政治:

(1)加强中央集权:颁布推恩令

(2)加强皇权:用身边做侍从、秘书工作的人任尚书令、侍中,参与军国大事,以削弱相权(中朝、外朝);

经济:

实行货币官铸、盐铁专卖、官营贩运、物价管理、向工商业者加征重税等,抑制富商大贾的势力。

军事:

成功反击匈奴;派张骞出使西域等

外交:打通“丝绸之路”

文化思想:“罢黜百家,独尊儒术”。2、董仲舒的新儒学董仲舒

汉代儒家代表人物,创立新儒学,使儒家思想成为我国传统文化主流思想的关键人物。①生平:

董仲舒,西汉广川人,生于公元前179年,卒于公元前104年,享年75岁。董仲舒自幼勤习儒家经典,汉景帝时期 ,当上了“博士”。汉武帝时期,其三篇对策都被采纳,先后担任江都王相、胶西王相 。晚年辞官,著述颇丰,代表作有《春秋繁露》。②历史地位:

董仲舒是汉代儒家代表人物,也是使儒家思想成为我国传统文化主流思想的关键人物。 ③贡献:

董仲舒的贡献在于他把道家、阴阳五行家一些思想糅合到儒家思想中,加以改造而形成具有时代特色的新儒学体系。以《公羊春秋》为骨干,糅合道家、法家、阴阳五行家一些思想改造儒家思想,形成具有时代特色的新儒学体系。(1)著作:

《春秋繁露》

(2)贡献:(2007·宁夏文综·30)汉武帝采纳董仲舒建议,“罢黜百家,独尊儒术”。这里的“儒术”指

A.吸收了佛教、道教等思想的儒学

B .糅合了道家、阴阳家等学说的儒学

C .儒家学说与权术 D.正统的孔孟学说B观点:“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术” 探究:“春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统,法制数变,下不知所守,臣愚以为,诸不在六艺(六经)之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪避之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

──《汉书·董仲舒传》

以上材料体现董仲舒什么观点?其观点提出的目的是什么?上述划线部分观点的实质是什么?目的:适应加强中央集权的需要。实质:思想文化专制。 联系现实,思考“大一统”思想的现实意义是什么?大一统思想,对维护安定统一的社会状况和推进祖国的统一大业具有极大的现实指导价值;

探究:“天子受命于天,天下受命于天子……受命之君天意之所与也”。“与天同者,大治。与天异者,大乱。”

──《春秋繁露》

“国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败至。”

——《汉书·董仲舒传》

上述材料中包含了董仲舒的哪些观点和主张?其目的是什么?观点:“君权神授”、“ 天人合一”、“天人感应”。 如何评价以上观点?当前我们党和政府又是怎么做的? “君权神授 ”、“天人合一”和“天人感应”学说,纯属唯心主义,无稽之谈。但是要求统治者爱护百姓,却是有利于封建统治长久的。目的:为了加强君权。(3)董仲舒新儒学思想的内容

①根据当时加强中央集权的需要,提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”的主张。

②为加强君权,大力宣扬“君权神授”、 “天人合一”、“天人感应” 。

③提出为人处世的道德标准,后人归纳为“三纲五常”。

④针对土地兼并,发挥“仁政”:限田、薄赋、省役。 董仲舒新儒学的基础是“天人感应”学说。他认为人君受命于天,进行统治,所以应当“屈民而伸君,屈君而伸天”。因此人君必须仿效天道,实行仁政。

“天人感应”学说既有限制君主权力过度膨胀的目的,也有神化皇权的一面。新儒学提倡思想上的“大一统”,有利于巩固国家的统一,这是汉武帝采取董仲舒主张的根本原因。 【课堂讨论】董仲舒的新儒学思想哪些是积极可取的?哪些是今天应当扬弃的?

①大一统是天地之常理,国家之需要的主张。虽然董仲舒的大一统主张充满了唯心的色彩,但是大一统确实是中国发展的主流,尤其是今天祖国统一的需要。所要扬弃的是其中唯心主义成分。

②“罢黜百家,独尊儒术”的扼杀一切不同学术流派的做法是不可取的,应当鼓励各种学术思想的争鸣。

③“天人合一”和“天人感应”学说,纯属唯心主义,无稽之谈。但希望君主因为天降灾异而有所收敛, 限制君主权力的过分膨胀,有利于封建统治长久的。

④ “薄赋敛,省徭役,以宽民力”虽然是从维护封建统治秩序着想,但是确实有利于中国封建经济的发展,也对今天中国农民负担过重的现象有一定的借鉴意义。

⑤三纲充满封建意识,应当扬弃。五常推崇仁义礼智信,抛弃其中封建成分,就是中华传统美德的重要组成部分,应该弘扬。尤其是其中的“信”为今天社会的迫切需要。孝道应当注入社会主义的道德内涵,是人们的社会义务。“春秋大一统” ,“罢黜百家,独尊儒术”(加强中央集权)“君权神授”,“天人合一”和“天人感应”(加强君权)“三纲五常”的伦理道德(巩固君权、稳定统治秩序)特点:糅合道家、法家、阴阳五行家思想。大一统;儒学独尊,思想专制 ;宣扬 “天人感应” ,带有神学倾向。

内容:目的:加强中央集权,加强君权,维护统治秩序。 实质:借助天上的神权来强化地上的皇权,以思想上的大一统来巩固政治上的大一统,是一种思想文化专制。总结:(4)评价积极:

①加强了中央集权,巩固了大一统的国家,有利于稳定社会秩序。

②对儒学为主流的传统文化起了积极作用。

③发扬了中华民族传统美德。

④有利于限制君主的权力,使君主实行“仁政”

⑤有利于教育的发展

消极:

①唯心主义的成分应批判。

②扼杀不同流派的思想专制作风不可取,应当鼓励各种学术思想争鸣。 ③带有神学迷信色彩,宣扬纲常伦理是为了维护封建专制和等级制度,应批判评价新儒学。补充知识:

材料1: 季康子问政于孔子曰:“如杀无道,以就有道,何好?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善,而民善也。君子之德风,小人之德草,草上之风,必偃。”

——《论语·为政》

材料2 :仲舒复对曰:“……春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪避之说息,然后统纪可一,而法度可明,民知所以矣。”对既毕,天子以仲舒为江都相。

——《汉书·董仲舒传》

根据材料1、2概括孔子与董仲舒的思想主张,指出两种主张的不同结局并分析原因。 孔子主张以德治民。

结局和原因:在当时诸候争霸连年战乱的背景下不可能实现,因而没有人采纳。

董仲舒主张“罢黜百家,独尊儒术”,实现思想上的“大一统”。

结局和原因:由于适应了加强中央集权的需要,这一主张被采纳。②汉武帝时国力强盛,但危机潜伏——要求加强中央集权① 儒学的自我调节符合中央集权的要求——吸收大一统的思想 (根本原因) 为什么汉武帝接受了“罢黜百家,独尊儒术”的建议并实施?③统治者的有为,政治上的统一要求思想上的统一 董仲舒的新儒学从理论上解决了汉武帝国

家“大一统”的需要,有利于巩固统治。

(以思想的大一统巩固政治的大一统)

三、儒学成为正统:

1、汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议。(思想) 2、汉武帝起用很多儒学家参与国家大政。(政治) 3、汉武帝大力推行儒学教育。(教育)教科书: 教官:

官办最高学府:

地方教育系统: 儒家经典—五经五经博士太学考试合格做官——凭儒学入仕郡县立学校——儒学在民间独尊——儒学垄断教育三、儒学成为正统: 1、汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议。2、汉武帝起用很多儒学家参与国家大政。3、汉武帝大力推行儒学教育。儒学之士在中国文化舞台上逐渐成为主角;

儒家思想成为历代统治者推崇的正统思想;

逐渐成为中国传统文化的主流思想。结果:正统地位,文化主流春秋时期---孔子创立

战国后期---蔚然大宗

秦 朝 ---遭到打击

西汉初年---逐渐复苏

汉武帝时---正统地位拓展延伸联系春秋到西汉时期儒学的发展,分析一定时期影响思想发展的因素。 影响因素:

(1)借鉴吸收其他思想中合理成分并加以改造;

(2)与时俱进,适应时代的需要;

(3)适应统治者的需要,并得到其支持;

(4)有一定的群众基础;

(5)思想家的个人努力。 秦始皇和汉武帝对儒学的政策有何不同?导致不同的原因分别是什么?对儒学的发展各产生了什么影响?这两种政策又有何相同之处?

(1)政策不同:秦排斥、打击;汉尊崇。

(2)原因:秦刚刚统一,需要巩固君主专制;秦统治受到儒士攻击。

汉国力强盛,建设大一统的政治需要;董仲舒发展儒学,适应了统治者的需要;

(3)影响:秦儒学发展进入低潮;

汉确立儒学的正统地位。

(4)相同点

目的相同:巩固专制主义中央集权制度,以思想统一巩固政治统一

实质相同:文化专制 作用 有利国家统一,但钳制了人们的思想,不利于学术思想的自由发展(1)春秋战国——受冷落。

原因:儒家主张仁政,反对苛政,不符合社会大变革和新兴地主阶级建立强权、扩张统一的要求。

(2)秦朝——受打击。

原因:儒家思想主张具有保守性,还主张民本思想,不利于加强中央集权。而法家思想主张改革和建立中央集权国家,适应了地主阶级加强中央集权巩固统治的要求。

(3)汉——成为正统。

西汉建立后治国的指导思想是黄老的道家思想。

原因:①西汉统治者接受秦朝暴政而亡的教训.(主观原因)②西汉初年,经济残破,白废待兴,统治者不得不采用休养生息政策.(客观原因)

汉武帝时期的治国的指导思想是儒家思想。

原因:思想上黄老之学不能适应强化中央集权的需要;董仲舒的新儒学思想,顺应了统治者的巩固国家统一,加强专制主义中央集权的需求。试述从春秋战国到西汉时期儒家学派的地位和思想内容所经历的变化,并说明原因。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术