2024届高考语文复习-信息类文本阅读-筛选整合文本信息+课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考语文复习-信息类文本阅读-筛选整合文本信息+课件(共39张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-14 21:53:38 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

信息类

文本阅读

在阅读文本时如何筛选整合信息?

1.培养同学们在处理信息类文本阅读的客观题时才材料信息的筛选及整合能力

2.通过本节课的学习及课后的相关训练使同学们在高考中第1题的正确率能够显著提高

信息类文本阅读知多少?

信息类文本阅读在高考中主要体现为论述类文本阅读和实用类文本阅读两类,论述类文本说理性强、内容专业性比较强,在高考中的论述类文本,主要考查考生捕捉语言信息、主动获取知识的能力,在高考中对考生的阅读要求较高,因此阅读论述类文本时,需要确定“论”的内容,把握每个分论点的具体内容以及分论点之间的关系等,从篇章结构出发分析文本有何特点。阅读论述类文本的重点就是厘清文章的论述关系和行文的逻辑关系,捕捉关键信息。

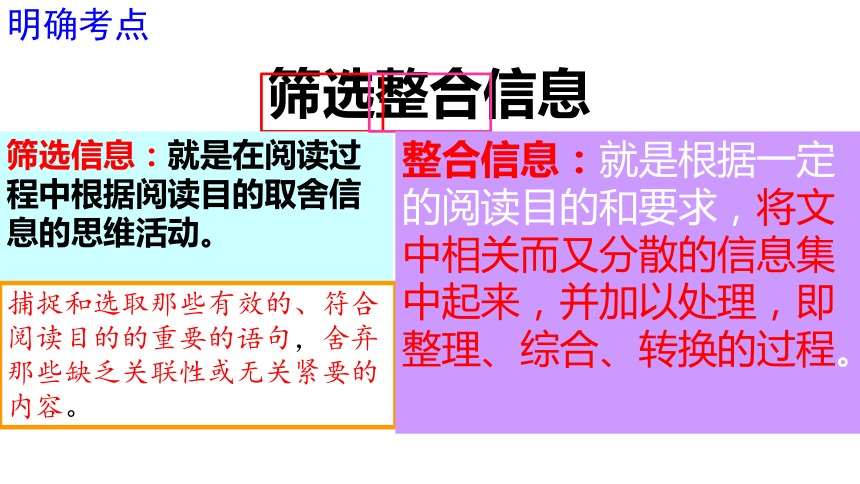

明确考点

筛选整合信息

筛选信息:就是在阅读过程中根据阅读目的取舍信息的思维活动。

捕捉和选取那些有效的、符合阅读目的的重要的语句,舍弃那些缺乏关联性或无关紧要的内容。

整合信息:就是根据一定的阅读目的和要求,将文中相关而又分散的信息集中起来,并加以处理,即整理、综合、转换的过程。

面对信息类文本阅读怎么做?

整体浏览文本

圈画关键词句

依据中心话题,整理出阐释中心话题的角度。

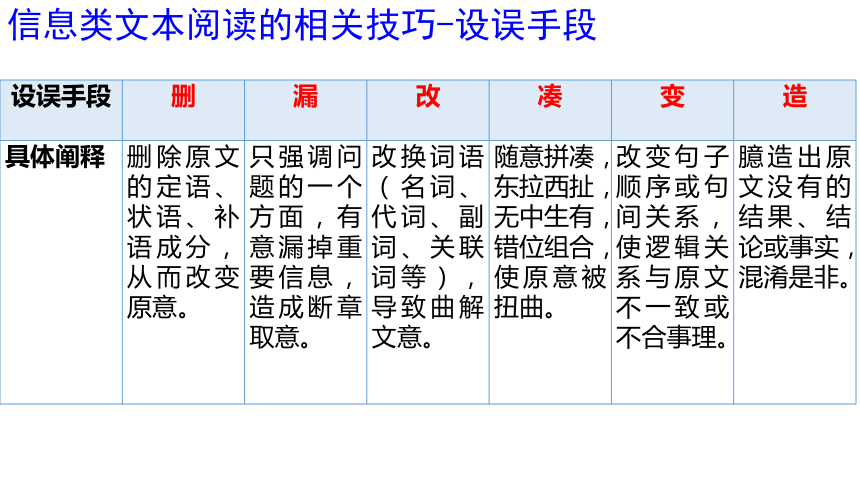

信息类文本阅读的相关技巧-设误手段

设误手段 删 漏 改 凑 变 造

具体阐释 删除原文的定语、状语、补语成分,从而改变原意。 只强调问题的一个方面,有意漏掉重要信息,造成断章取意。 改换词语(名词、代词、副词、关联词等),导致曲解文意。 随意拼凑,东拉西扯,无中生有,错位组合,使原意被扭曲。 改变句子顺序或句间关系,使逻辑关系与原文不一致或不合事理。 臆造出原文没有的结果、结论或事实,混淆是非。

设误类型 错点设置 辨析方法

偷换概念 命题人在解释或使用某概念时,故意换成另一个概念。 关注选项在内涵、外延上同原文是否相符,有无遗漏或偷换。

无中生有 选项内容在原文中根本找不到依据,或原文中并无此信息。 逐句比对,辨明原文有无此说法,或者原文中有误此说法的充分依据。

张冠李戴 选项把甲的观点、发现、成就等说成是乙的观点、发现、成就等。 注意原文该信息的位置,梳理该信息所涉及的人、事、物、理的对应关系。

以偏概全 用部分代整体,用个别代一般,用特殊代普遍。 字斟句酌,揣摩修饰、限制词语,关注原文的陈述对象和范围用词。

混淆时态 命题人把原文中尚未确定或还未实现的设想或推测说成是既成事实。主要包括已然与未然、或然与必然。 注意比对表时态类词语与表揣测类副词,如:已经、曾经、过去,现在、目前,将要、尚未,之前、之后;可能、也许、大概等。

因果混乱 选项一般有两种情况:一是因果颠倒,而是强加因果。 回归原文,核对条件、原因、现象和推论、结果、规律之间的对应关系。

混淆是非 选项将文中的肯定性观点予以否定,或将文中的否定性观点予以肯定。 明辨原文阐述的肯定性或否定性观点,不可似是而非。

曲解文意 选项遗漏原文的关键词语或更改部分观点,或利用多义词误导,或断章取义,从而背离原文意思,歪曲作者的观点。 认真研读原文,正确解读文意,特别注意揣摩概念与概念、事物与事物、事理与事理的关系。

设误类型

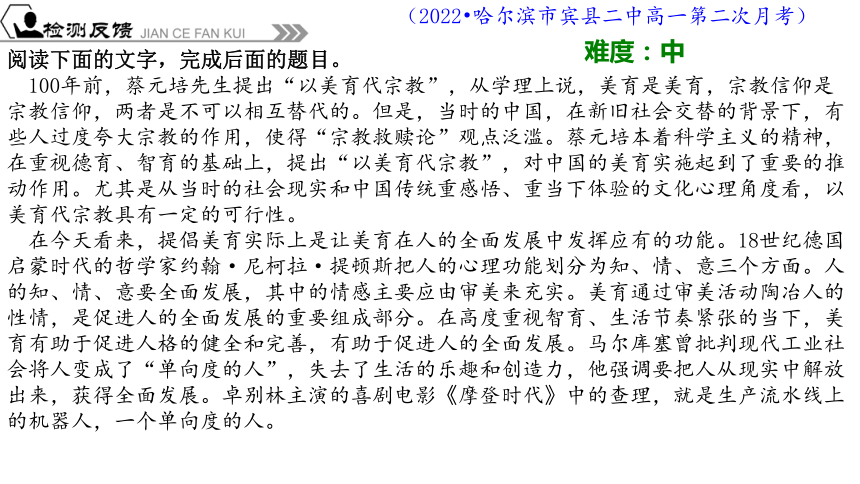

阅读下面的文字,完成后面的题目。

100年前,蔡元培先生提出“以美育代宗教”,从学理上说,美育是美育,宗教信仰是宗教信仰,两者是不可以相互替代的。但是,当时的中国,在新旧社会交替的背景下,有些人过度夸大宗教的作用,使得“宗教救赎论”观点泛滥。蔡元培本着科学主义的精神,在重视德育、智育的基础上,提出“以美育代宗教”,对中国的美育实施起到了重要的推动作用。尤其是从当时的社会现实和中国传统重感悟、重当下体验的文化心理角度看,以美育代宗教具有一定的可行性。

在今天看来,提倡美育实际上是让美育在人的全面发展中发挥应有的功能。18世纪德国启蒙时代的哲学家约翰·尼柯拉·提顿斯把人的心理功能划分为知、情、意三个方面。人的知、情、意要全面发展,其中的情感主要应由审美来充实。美育通过审美活动陶冶人的性情,是促进人的全面发展的重要组成部分。在高度重视智育、生活节奏紧张的当下,美育有助于促进人格的健全和完善,有助于促进人的全面发展。马尔库塞曾批判现代工业社会将人变成了“单向度的人”,失去了生活的乐趣和创造力,他强调要把人从现实中解放出来,获得全面发展。卓别林主演的喜剧电影《摩登时代》中的查理,就是生产流水线上的机器人,一个单向度的人。

(2022 哈尔滨市宾县二中高一第二次月考)

难度:中

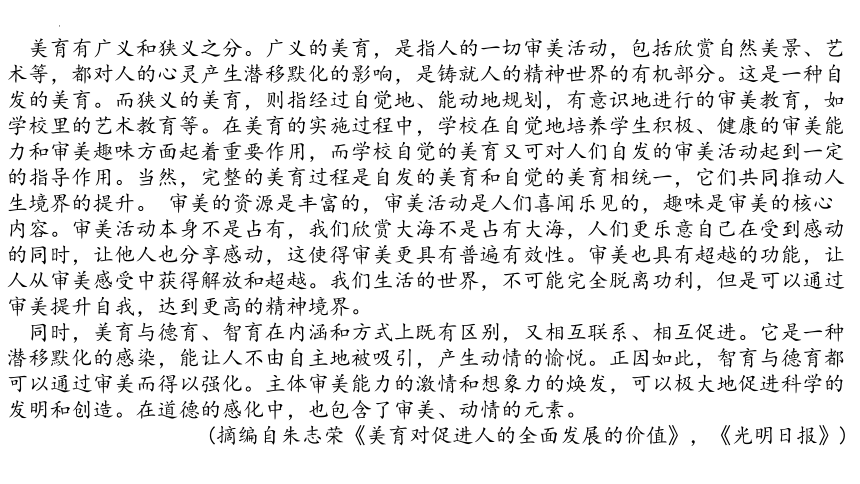

美育有广义和狭义之分。广义的美育,是指人的一切审美活动,包括欣赏自然美景、艺术等,都对人的心灵产生潜移默化的影响,是铸就人的精神世界的有机部分。这是一种自发的美育。而狭义的美育,则指经过自觉地、能动地规划,有意识地进行的审美教育,如学校里的艺术教育等。在美育的实施过程中,学校在自觉地培养学生积极、健康的审美能力和审美趣味方面起着重要作用,而学校自觉的美育又可对人们自发的审美活动起到一定的指导作用。当然,完整的美育过程是自发的美育和自觉的美育相统一,它们共同推动人生境界的提升。 审美的资源是丰富的,审美活动是人们喜闻乐见的,趣味是审美的核心内容。审美活动本身不是占有,我们欣赏大海不是占有大海,人们更乐意自己在受到感动的同时,让他人也分享感动,这使得审美更具有普遍有效性。审美也具有超越的功能,让人从审美感受中获得解放和超越。我们生活的世界,不可能完全脱离功利,但是可以通过审美提升自我,达到更高的精神境界。

同时,美育与德育、智育在内涵和方式上既有区别,又相互联系、相互促进。它是一种潜移默化的感染,能让人不由自主地被吸引,产生动情的愉悦。正因如此,智育与德育都可以通过审美而得以强化。主体审美能力的激情和想象力的焕发,可以极大地促进科学的发明和创造。在道德的感化中,也包含了审美、动情的元素。

(摘编自朱志荣《美育对促进人的全面发展的价值》,《光明日报》)

下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )。

A.虽然美育和宗教信仰有本质区别,但蔡元培先生“以美育代宗教”的主张是切中时弊且具有一定可行性的。

B.狭义的美育是指学校【自觉能动地、有意识地】进行的各种审美教育,它能对广义的美育起到一定的指导作用。

C.通过审美活动来充实情感、陶冶性情,对人格的健全和完善,对人类知、情、意的全面发展可起到促进作用。

D.智育与德育都可以通过审美而得以强化的原因是美育能春风化雨般地感染人、打动人,而不是强制地灌输。

B

【解析】 以偏概全。由原文第3段“狭义的美育,则指经过自觉地、能动地规划,有意识地进行的审美教育,如学校里的艺术教育等”可知,学校的美育只是狭义的美育的组成部分。

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

(2023 绵阳市二模)

难度:较低

在我国传统美学和文论中,“意象”是一个古老而又新鲜的话题。是出现得很早并富有深广文化底蕴的一个重要概念,是主观情志与外界客观物象相碰撞而契合的产物。

“意”和“象”,最早见于《周易·系辞》“象生于意,故可寻象以观意”之言,实质是指可通过有限的可穷尽的形象,传达出某种无限的、不可穷尽的内在意义。王弼在《周易略例·明象》中还进一步阐明了意、象、言三者的关系:从文学的创作来看,即是从内心的“意”到关注的“象”,再至依托的“言”;从文学的鉴赏来看,即从依托的“言”到关注的“象”,再至所传达的主观“意”。

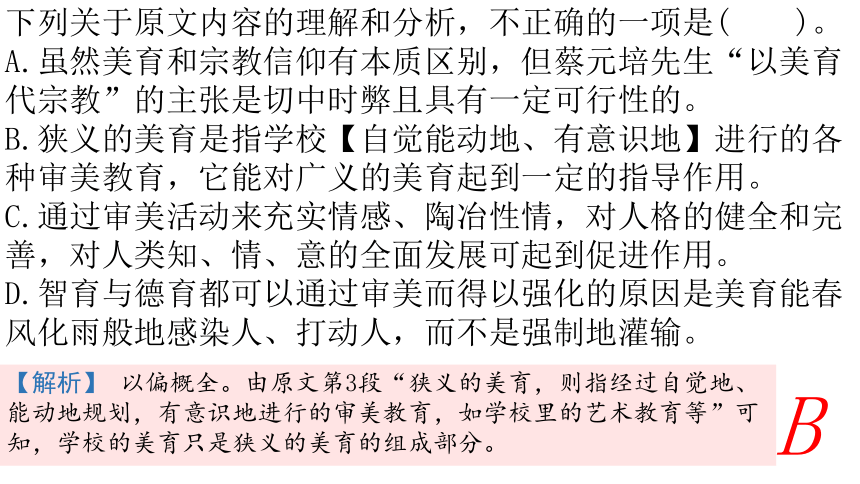

将“意象”引进文学领域并实现其根本性语义转换的是晋代的挚虞,而南朝梁代的刘勰在《文心雕龙·神思》中则第一次将“意象”合为一词并引进文学理论,使它具有了美学意义。实际上,刘勰是将营构“意象”作为艺术构思的首要任务来看待的。从此以后,对“意象”的认识及其在文艺美学上的地位就确定了下来,在文艺创作中,审美意象的营构是艺术家们必须要经过的一个步骤,是“眼中竹”至“胸中竹”的中间环节,即“意象”成为了现实生活向艺术作品转化的必不可少的中介;而同样,在艺术欣赏活动之中,“意象”也起着一个读者从作品中获得审美感受的桥梁作用,亦是第二个中介。在艺术欣赏活动之中,读者要运用自己的还原能力、再创造能力去复现、补充甚至丰富作品中的“意象”。这是从创作构思角度提出了“意象”这一美学概念。

由“意”、“象”至合成词“意象”,经历一系列的演变过程和语义转换,作为一个专门的文学术语终于生成,并得到后世认同,被广泛运用于文学鉴赏、批评之中。

在我国古代文论和美学理论中,“意象”的具体含义有四个方面。第一,“意象”是意中之象,可理解为“人心营构之象”,即是审美主体的审美意识与审美客体的审美特性的有机统一,最有典型意象的是郑燮《题画》中有云:“其实,胸中之竹并不是眼中之竹也。”这里的此竹非彼竹,就是指客观的竹已在画家心中意化为审美的竹,形成了“意象”。所谓“成竹在胸”也是艺术家头脑中营构出的“意象”。第二,“意象”指艺术形象,特别是在明清的文艺理论中,普遍被采用来评论诗歌、绘画和书法创作。第三,“意象”指自然景物的形象。第四,“意象”指人物的风度神态。

总之,“意象”是有意味的具体形象,或者说是显现在具象中的意味;是“意”与“象”的融合。不是对现实的一种图像式的重现,而是一种在一瞬间呈现的理智与感情的复合体,是一种“各种根本不同的观念的联合”。“意象”如同是组件、基础、构架,不同的“意象"有机结合而组成文学作品,作品的意义和整体审美效应也由具体可感的“意象”生发而来。我国浩瀚的古典文学作品沉浸在“意象”的海洋之中,“意象”也成为评论文学作品的重要标准之一。

(摘编自雷江红《浅析中国传统“意象”的起源与发展》)

材料二:

古希腊的柏拉图曾试图给“美”下一个永恒完整的定义:“美是有用的”“美是恰当的”“美乃视觉和听觉所生的快感”等。一次次对美的概念的界定,乍看恰当,再品又觉片面,经反复推敲又一再推翻,周而复始,最终柏拉图找不出准确的语言定义“美”,只能无奈地概括为:“美是难的。”

美究竟是什么?美是客观的吗?关于美,不应悬置在一个孤立静止的语境中谈其本质、属性及内在关系,更不能机械地认定“美是客观的”或者“审美是主观的”,否则永远跳不出二元对立的逻辑思维定式和理论模式。

美在感知中,亦在情景中。美乃人类对世界的意象感知。美在感知中,毕加索曾说:“我是依我所想来画对象,而不是依我所见来画的。”这便是美在“意”中。美亦在“情景”中,正如庄子所言:“非彼无我,非我无所取。”人与“情景”互生互存,交融亲和,“情景”并非独立于人之外的客观实在,而人也非独立于宇宙之外的所谓主体。因此,当人与天、地融为一体时,在恰当的“情景”中,美即闪现出来,这便是美在“象”中。可见,美具有“意”和“象”的双向性,当美在意象之中流动并闪现,艺术家便进入“物我两忘”的创作之境。

艺术作品的价值贵在情感,而审美价值存在于——人、艺术作品和宇宙——艺术三要素之中,当三者在一个共同的维度,且美在意象之中流动并引发情感共鸣,艺术作品的审美价值才真正得以实现。“眼中之竹,胸中之竹,手中之竹”,郑板桥的“三竹说”反映了艺术创造中人、自然和作品之间的这种审美互动。美的闪现,美的感知,美的捕捉,美的体悟,皆在“物化”的意象中完成,并且通过艺术家之手,以笔墨的形式落实到纸面上。当美在“意”中,美是流动的、不确定的、难以捕捉的,它需要艺术家和宇宙的情感交流和精神感应,将抽象之美在意念中不断强化,通过艺术家个人的审美行为,将无形之“美”落实成“象”,使之成为有形之态。

判断艺术作品审美价值的标准是错综复杂的。艺术作品的审美价值存在层次上的差异,有高低之分,有雅俗之别。标准难以统一并不会弱化审美的重要性。法国美学家杜夫海纳说:“审美经验揭示了人类与世界的最深刻和最亲密的关系。”在这个意义上,立足中国文化,以中华美学传统为核心,汲取中西美学精华,让中华美学精神在今天释放其巨大的包容力和生命力,既应和时代的呼唤,也契合国人美好的精神需求。

(摘编自王可《美在意象》)

下列对材料相关内容的理解和分析正确的一项是( )

A.“意”与“象”融合并被引进文学领域,从根本上实现了语义转换,正因为此意象才具有了美学意义。

B.作为单纯具体形象的意象是能够广泛应用于文艺创作中的理智与感情的复合体。

C.艺术作品的审美价值因不同的标准有高低、雅俗之分,这不会弱化审美的重要性。

D.柏拉图对“美”下了多次定义,都被自己推翻,最后才找到一个永恒完整的定义。

【解析】本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。

A.“正因为此意象才具有了美学意义”错误,从原文第三段看, 引入文学理论而具有美学意义,所以选项因果关系不成立。

B.“是能够”表示前后内容构成判断关系,原文第三段,可以看出,意象能够应用于文艺创作,从最后一段看,意象是“理智与感情的复合体”,但文章在最后一段中提到,“意象是有意味的具体形象”,是“意”与“象”的融合,而不是单纯的具体形象,所以“作为单纯具体形象的意象”说法错误。

D.“都被自己推翻,最后才找到一个永恒完整的定义”曲解文意。原文说的是,最终柏拉图找不出准确的语言定义“美”,只能无奈地概括。

故选C。

C

知识拓展 板桥题画

板桥题画

郑燮

郑板桥

衙斋卧听萧萧竹,

疑是民间疾苦声。

些小吾曹州县吏,

一枝一叶总关情。

作家作品

郑燮 (1693-1765年),字克柔,号板桥、板桥道人。江苏兴化人。

“咬定青山不放松,立根原在破崖中。千磨万击还坚劲,任尔东南西北风。”这是郑板桥有名的咏竹诗。历代文人画士之中,爱竹的大有人在,竹诗竹画也多得不可胜数。然而无论数量之多,还是格调之高,都莫过于郑板桥。

中国文人为什么喜欢竹?

白居易《养竹记》:竹似贤,何哉?竹本固,固以树德,君子见其本,则思善健不拔者;竹性直,直以立身,君子见其性,则思中立不倚者;竹心空,空以体道,君子见其心,则思应用虚受者;竹节贞,贞以立志,君子见其节,则思砥砺名行,夷险一致者。夫如是,故君子多树之为庭实焉。

他从竹子的本、性、心、节四种属性上,总结竹的品性“本固”、“性直”、“心空”、“节贞”,与君子所应具备的品德之间的一致性,将之比作贤人君子。

玉碎不改白,竹焚不毁节。

——杜甫

咬定青山不放松,立足原在破岩中,

千磨万击还坚韧,任尔东西南北风。

——郑板桥

竹子与精神文化

在我国源远流长的文化史上松、竹、梅被誉为“岁寒三友”。而梅、兰、竹菊被称为“四君子”。竹子均并列其中,竹子因青翠挺拔、奇姿出众,凌霜傲雪,四时长茂受到了人们的称颂。

板桥画竹欣赏

板桥书法欣赏

文与可《墨竹图》

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:

我国冰雪运动历史悠久,内涵深厚,为办好北京冬奥会提供了强大的精神力量。我国北方地区生活的各民族,自古以来就开展了各项与冰雪共生共存的生产劳动活动,在历史发展和变迁中,创造出了丰富多彩的冰雪运动文化。

据考古发现,我国新疆阿勒泰市发现的距今一万年左右的岩画中,出现了“脚踏滑雪板,手持单杆滑雪人”图像,并伴有一些动物形象线条,这是人类发现最早的反映滑雪运动的考古资料,新疆阿勒泰地区被学者认为是现代滑雪运动的发源地。隋唐时期雪上活动在文献中的记录更为清晰,对“滑雪板”的材质、形制有详细的说明。滑雪板的材质发生了明显变化,有的民族“以木为马,雪上逐鹿”。宋代以后的滑雪运动更增添了竞技娱乐色彩,出现了拖冰凌(雪车)、堆雪人雪狮等休闲雪上活动。延续至今,成为极具民族特色的体育非物质文化遗产项目的重要组成内容,如满族的雪地走、木马滑雪,鄂伦春族滑雪、皮爬犁,朝鲜族坐雪爬犁等项目,目前都发展成为少数民族传统的雪上竞技运动项目。明代以后,冰上运动发展更为专业化、多样化,满族的“靰鞡滑子”(简易冰刀鞋)大大增加了冰上活动的技术。据记载,清太祖努尔哈赤于1625年举办了多个冰上比赛项目,当时的贵族、将士争相竞赛,开展了冰上射箭、冰上武术、冰上舞蹈等活动,成为有文献记载的最早的“冰上运动会”。清朝是冰上运动的黄金时期,随着满族入关,“冰嬉”“冰床”等活动在中原地区得到了广泛的发展,民间掀起了冰上活动的大潮,冰上活动的竞技性、娱乐性得到了极大的丰富。

(2022 邵东市一中高一期中)

难度:较高

我国传统的冰雪文化运动,与社会文化发展息息相关,留下了各类古籍文献、文化遗迹、珍贵文物等遗产,是中华文化的宝贵财富,是中国智慧、中国精神的具象化表达。伴随着北京冬奥会的到来,以冰雪运动为代表的中华优秀传统文化将与奥林匹克运动相互促进、互为融合,在国际文化交流、世界文明互鉴中迸发出新的时代风采。让我们从传统冰雪文化中汲取力量,讲好中国体育故事,弘扬中华体育精神,向世界交出一份冬季奥运会的中国答卷。

(摘编自覃琛《从中华传统冰雪文化中汲取力量》)

材料二:

冰雪运动,特别是大众冰雪运动在中国的普及开展,当然离不开我们独特的文化传统。但纵观目前各地冰雪文化活动中的展演形式,一些冰雪体验的建筑、庙会和礼堂等,或是民俗风情、生活起居等文化内容,大多都停留在表象的展示阶段,同质化现象比较严重,对冰雪文化的深度发掘和个性化展示还远远不够。

对于我国地域传统冰雪文化的建设来说,就是要将地域传统冰雪文化中的文明乡风、良好家风、淳朴民风等内容做实,活化为涵盖思想文化、哲学价值、历史传承、文创开发、遗产保护等在内的新内涵。“活化”不是简单的“回归”和“复旧”,而是在传承的基础上对文化进行创造性转化,增强传统文化基因的反应活力、吸引力和生命力。

首先,要唤醒地域传统冰雪文化自觉。费孝通先生曾言,文化自觉是当今时代的要求,是生活在一定文化中的人对其文化有自知之明,并且对其发展历程和未来有充分的认知。传统冰雪文化通常是由身体演绎的,很少有单纯性的文字记载,当地民众对传统文化基因的记忆,能够通过实践还原冰雪场景,以最大限度保持冰雪文化的原始性。同时,要吸纳与其冰雪相关联、与其文化相融合的多方主体参与,形成治理联盟,站在大国文化自信和民族认同的角度,宣传传统冰雪文化的时代价值,提升保护地域传统冰雪文化的自觉性。

其次,重构地域传统冰雪文化空问。地域冰雪文化是以传统的农耕文化为基础的,以血缘、地缘、业缘关系为联结的文化形态,是村落乡土文化的优质资源。正如费孝通先生所说,泥土是乡人的生命,乡愁对中国人来说,是延绵一生的文化记忆。因此,地域传统冰雪文化的开展能有效勾起村落内居民乡愁追思。传统冰雪项目的开展更多地依附于传统的节庆,对此,可重构地域传统冰雪文化空间,因地制宜建设乡土冰雪文化平台、冰雪陈列馆、冰雪大讲堂、冰雪民俗馆等,打造村落居民的精神家园。

最后,完善地域传统冰雪文化保护与管理政策,打造冰雪产业。村落的传统冰雪文化与居民的农业、生产和生活相关联,通常借助庙宇、祠堂、村落、建筑、生产器具等来表达文化生成的价值理念,我们应把保护、开发结合起来,地方政府要根据文物保护法制定冰雪遗产文物保护实施方案等细则,既完善地域传统冰雪文化保护政策,又促进当地经济的发展。

(摘编自张铁民《活化传统,赋予冰雪文化新生命》)

根据材料一,下列说法不正确的一项是( )

A.材料一的主体部分主要以时间为线索对我国冰雪运动文化进行阐述,印证了我国冰雪运动的悠久历史。

B.阿勒泰地区出现了“脚踏滑雪板,手持单杆滑雪人”图像,使该地区被学者认为是现代滑雪运动发源地。

C.我国传统冰雪文化运动的各类遗产十分宝贵,它能够将中国智慧、中国精神更具象化地展现于世界面前。

D.材料一结尾特别点出“从中华传统冰雪文化中汲取力量”,具有重大启示意义。

B

【答案】B

【解析】本题考查学生分析和概括材料内容的能力。

B.“使该地区被学者认为是现代滑雪运动发源地”强加因果。从原文“我国新疆阿勒泰市发现的距今一万年左右的岩画中,出现了‘脚踏滑雪板,手持单杆滑雪人’图像,并伴有一些动物形象线条,这是人类发现最早的反映滑雪运动的考古资料,新疆阿勒泰地区被学者认为是现代滑雪运动的发源地”可知,“‘脚踏滑雪板,手持单杆滑雪人’图像”只是考古资料之一。

故选B。

知识拓展 2022北京冬奥会

1.2022年北京冬奥会在全世界点燃了一起向未来的激情,为了办好这场冬奥会,我们面临了许多困难和挑战,但是中国人说到做到,我们言必信,行必果,对世界奉献了一届简约、安全、精彩的冬奥会。

小常识:2015年7月31日中国申办冬奥会成功,北京是奥运会史上的第一座双奥之城

1896年雅典奥运会~2020年东京奥运会 (已举办32届夏季奥运会) 1924年法国冬奥会~2022年北京冬奥会(已举行24届冬季奥运会)

2.百年奥运路,北京成为全球唯一一座既举办过夏季奥运会、又举办过冬季奥运会的城市,成为一座名副其实的双奥之城。推动了不同文明的交流互鉴。

3.中国克服新冠疫情等各种困难挑战,全部参与者坚持一刻也不能停,一步也不能错,一天也误不起,付出了艰苦卓绝的努力,兑现了对国际社会的庄严承诺,再一次与世界共享奥林匹克的荣光。

4.北京冬奥在万众瞩目下落下帷幕,但火热的冰雪热情不会“退场”,不仅带动三亿人参与冰雪运动,更成就了一场精彩、非凡、卓越的冬奥会。

徐梦桃语录

1.作为一名冰雪运动员,我们是时代的幸运儿,不是所有冰雪运动员都能赶上在自己家门口参加北京冬奥会,所以这一份历史的荣耀和这种荣誉感和这种使命感也是促使我能坚定地往前走。

2.成功与不成功,我认为他是一个最终结果,可能是很直观的体现到我们面前,但是不要放弃你的努力,你的努力不一定什么时候帮到你,但一定是在最关键的时候,所以你要持续的去让最好的自己绽放在每一个时间段,然后要保持一个就是“我要学”的态度,勇往直前,奋力前进!

小结

漫天的雪花,折柳相送的依依惜别,冰上飞舞、雪上驰骋的飒爽的英姿,让我想起了辛弃疾的一首词:“唤起一天明月,照我满怀冰雪。”这一份晶莹剔透里融入了太多青春的奋斗和激情,更闪耀着属于我们这个时代的风采。

例(2022 全国乙卷)

北京:双奥之城

2008年奥运会、残奥会 2022年冬奥会、冬残奥会

比赛成绩 中国奥运代表团名列金牌榜第一,奖牌榜第二,残奥代表团名列金牌榜第一,奖牌榜第一,均创历史最好成绩 中国冬奥代表团名列金牌榜第三,奖牌榜第十一,冬残奥代表团名列金牌榜第一,奖牌榜第一,金创历史最好成绩

群众体育 全民健身事业蓬勃发展 “三亿人参与冰雪运动”成为现实

科技亮点 世界跨度最大钢结构场馆“鸟巢”:场馆污水处理再生利用率达100% 智慧场馆和智慧服务;老板“分钟级”“百米级”精准气象预报

交通支持 全国第一条高铁京津城际铁路开通,助力奥运 京张智能高铁冬奥列车开行,全国高铁运营里程超四万公里,居世界第一

国家经济 国内生产总值:31.4万亿元(2008年) 国内生产总值:114.4万亿元(2021年)

双奥之城,闪耀世界。两次奥运会,都展示了中国体育发展的新高度,展示了中国综合国力的跨越式发展,也见证了你从懵懂儿童向有为青年的跨越。清理其中,你能感受到体育的荣耀和国家的强盛;未来前行,你将融入民族复兴的澎湃春潮。卓越永无止境,跨越永不停歇。请结合以上材料,以“跨越,再跨越”为主题写一篇文章,体现你的感受与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不得套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考立意:

1. 科技兴国,大有作为

2. 体育强国。

3. 响应时代召唤、肩负时代使命。

4. 从科技发展看中国现状

5. 跨越发展 奋勇争先。

6. 追求卓越 跨越发展。

7. 跨越发展 实现强国梦

8. 激流勇进 实现“中国梦”

9. 科技强国。

信息类

文本阅读

在阅读文本时如何筛选整合信息?

1.培养同学们在处理信息类文本阅读的客观题时才材料信息的筛选及整合能力

2.通过本节课的学习及课后的相关训练使同学们在高考中第1题的正确率能够显著提高

信息类文本阅读知多少?

信息类文本阅读在高考中主要体现为论述类文本阅读和实用类文本阅读两类,论述类文本说理性强、内容专业性比较强,在高考中的论述类文本,主要考查考生捕捉语言信息、主动获取知识的能力,在高考中对考生的阅读要求较高,因此阅读论述类文本时,需要确定“论”的内容,把握每个分论点的具体内容以及分论点之间的关系等,从篇章结构出发分析文本有何特点。阅读论述类文本的重点就是厘清文章的论述关系和行文的逻辑关系,捕捉关键信息。

明确考点

筛选整合信息

筛选信息:就是在阅读过程中根据阅读目的取舍信息的思维活动。

捕捉和选取那些有效的、符合阅读目的的重要的语句,舍弃那些缺乏关联性或无关紧要的内容。

整合信息:就是根据一定的阅读目的和要求,将文中相关而又分散的信息集中起来,并加以处理,即整理、综合、转换的过程。

面对信息类文本阅读怎么做?

整体浏览文本

圈画关键词句

依据中心话题,整理出阐释中心话题的角度。

信息类文本阅读的相关技巧-设误手段

设误手段 删 漏 改 凑 变 造

具体阐释 删除原文的定语、状语、补语成分,从而改变原意。 只强调问题的一个方面,有意漏掉重要信息,造成断章取意。 改换词语(名词、代词、副词、关联词等),导致曲解文意。 随意拼凑,东拉西扯,无中生有,错位组合,使原意被扭曲。 改变句子顺序或句间关系,使逻辑关系与原文不一致或不合事理。 臆造出原文没有的结果、结论或事实,混淆是非。

设误类型 错点设置 辨析方法

偷换概念 命题人在解释或使用某概念时,故意换成另一个概念。 关注选项在内涵、外延上同原文是否相符,有无遗漏或偷换。

无中生有 选项内容在原文中根本找不到依据,或原文中并无此信息。 逐句比对,辨明原文有无此说法,或者原文中有误此说法的充分依据。

张冠李戴 选项把甲的观点、发现、成就等说成是乙的观点、发现、成就等。 注意原文该信息的位置,梳理该信息所涉及的人、事、物、理的对应关系。

以偏概全 用部分代整体,用个别代一般,用特殊代普遍。 字斟句酌,揣摩修饰、限制词语,关注原文的陈述对象和范围用词。

混淆时态 命题人把原文中尚未确定或还未实现的设想或推测说成是既成事实。主要包括已然与未然、或然与必然。 注意比对表时态类词语与表揣测类副词,如:已经、曾经、过去,现在、目前,将要、尚未,之前、之后;可能、也许、大概等。

因果混乱 选项一般有两种情况:一是因果颠倒,而是强加因果。 回归原文,核对条件、原因、现象和推论、结果、规律之间的对应关系。

混淆是非 选项将文中的肯定性观点予以否定,或将文中的否定性观点予以肯定。 明辨原文阐述的肯定性或否定性观点,不可似是而非。

曲解文意 选项遗漏原文的关键词语或更改部分观点,或利用多义词误导,或断章取义,从而背离原文意思,歪曲作者的观点。 认真研读原文,正确解读文意,特别注意揣摩概念与概念、事物与事物、事理与事理的关系。

设误类型

阅读下面的文字,完成后面的题目。

100年前,蔡元培先生提出“以美育代宗教”,从学理上说,美育是美育,宗教信仰是宗教信仰,两者是不可以相互替代的。但是,当时的中国,在新旧社会交替的背景下,有些人过度夸大宗教的作用,使得“宗教救赎论”观点泛滥。蔡元培本着科学主义的精神,在重视德育、智育的基础上,提出“以美育代宗教”,对中国的美育实施起到了重要的推动作用。尤其是从当时的社会现实和中国传统重感悟、重当下体验的文化心理角度看,以美育代宗教具有一定的可行性。

在今天看来,提倡美育实际上是让美育在人的全面发展中发挥应有的功能。18世纪德国启蒙时代的哲学家约翰·尼柯拉·提顿斯把人的心理功能划分为知、情、意三个方面。人的知、情、意要全面发展,其中的情感主要应由审美来充实。美育通过审美活动陶冶人的性情,是促进人的全面发展的重要组成部分。在高度重视智育、生活节奏紧张的当下,美育有助于促进人格的健全和完善,有助于促进人的全面发展。马尔库塞曾批判现代工业社会将人变成了“单向度的人”,失去了生活的乐趣和创造力,他强调要把人从现实中解放出来,获得全面发展。卓别林主演的喜剧电影《摩登时代》中的查理,就是生产流水线上的机器人,一个单向度的人。

(2022 哈尔滨市宾县二中高一第二次月考)

难度:中

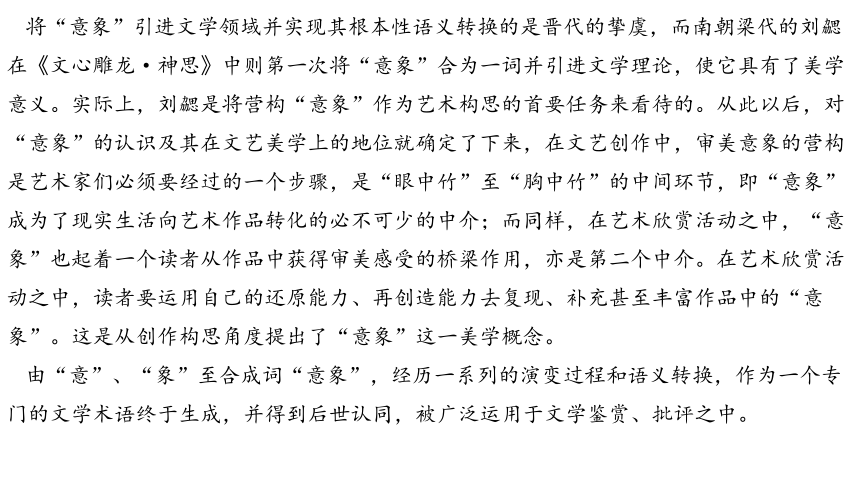

美育有广义和狭义之分。广义的美育,是指人的一切审美活动,包括欣赏自然美景、艺术等,都对人的心灵产生潜移默化的影响,是铸就人的精神世界的有机部分。这是一种自发的美育。而狭义的美育,则指经过自觉地、能动地规划,有意识地进行的审美教育,如学校里的艺术教育等。在美育的实施过程中,学校在自觉地培养学生积极、健康的审美能力和审美趣味方面起着重要作用,而学校自觉的美育又可对人们自发的审美活动起到一定的指导作用。当然,完整的美育过程是自发的美育和自觉的美育相统一,它们共同推动人生境界的提升。 审美的资源是丰富的,审美活动是人们喜闻乐见的,趣味是审美的核心内容。审美活动本身不是占有,我们欣赏大海不是占有大海,人们更乐意自己在受到感动的同时,让他人也分享感动,这使得审美更具有普遍有效性。审美也具有超越的功能,让人从审美感受中获得解放和超越。我们生活的世界,不可能完全脱离功利,但是可以通过审美提升自我,达到更高的精神境界。

同时,美育与德育、智育在内涵和方式上既有区别,又相互联系、相互促进。它是一种潜移默化的感染,能让人不由自主地被吸引,产生动情的愉悦。正因如此,智育与德育都可以通过审美而得以强化。主体审美能力的激情和想象力的焕发,可以极大地促进科学的发明和创造。在道德的感化中,也包含了审美、动情的元素。

(摘编自朱志荣《美育对促进人的全面发展的价值》,《光明日报》)

下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )。

A.虽然美育和宗教信仰有本质区别,但蔡元培先生“以美育代宗教”的主张是切中时弊且具有一定可行性的。

B.狭义的美育是指学校【自觉能动地、有意识地】进行的各种审美教育,它能对广义的美育起到一定的指导作用。

C.通过审美活动来充实情感、陶冶性情,对人格的健全和完善,对人类知、情、意的全面发展可起到促进作用。

D.智育与德育都可以通过审美而得以强化的原因是美育能春风化雨般地感染人、打动人,而不是强制地灌输。

B

【解析】 以偏概全。由原文第3段“狭义的美育,则指经过自觉地、能动地规划,有意识地进行的审美教育,如学校里的艺术教育等”可知,学校的美育只是狭义的美育的组成部分。

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

(2023 绵阳市二模)

难度:较低

在我国传统美学和文论中,“意象”是一个古老而又新鲜的话题。是出现得很早并富有深广文化底蕴的一个重要概念,是主观情志与外界客观物象相碰撞而契合的产物。

“意”和“象”,最早见于《周易·系辞》“象生于意,故可寻象以观意”之言,实质是指可通过有限的可穷尽的形象,传达出某种无限的、不可穷尽的内在意义。王弼在《周易略例·明象》中还进一步阐明了意、象、言三者的关系:从文学的创作来看,即是从内心的“意”到关注的“象”,再至依托的“言”;从文学的鉴赏来看,即从依托的“言”到关注的“象”,再至所传达的主观“意”。

将“意象”引进文学领域并实现其根本性语义转换的是晋代的挚虞,而南朝梁代的刘勰在《文心雕龙·神思》中则第一次将“意象”合为一词并引进文学理论,使它具有了美学意义。实际上,刘勰是将营构“意象”作为艺术构思的首要任务来看待的。从此以后,对“意象”的认识及其在文艺美学上的地位就确定了下来,在文艺创作中,审美意象的营构是艺术家们必须要经过的一个步骤,是“眼中竹”至“胸中竹”的中间环节,即“意象”成为了现实生活向艺术作品转化的必不可少的中介;而同样,在艺术欣赏活动之中,“意象”也起着一个读者从作品中获得审美感受的桥梁作用,亦是第二个中介。在艺术欣赏活动之中,读者要运用自己的还原能力、再创造能力去复现、补充甚至丰富作品中的“意象”。这是从创作构思角度提出了“意象”这一美学概念。

由“意”、“象”至合成词“意象”,经历一系列的演变过程和语义转换,作为一个专门的文学术语终于生成,并得到后世认同,被广泛运用于文学鉴赏、批评之中。

在我国古代文论和美学理论中,“意象”的具体含义有四个方面。第一,“意象”是意中之象,可理解为“人心营构之象”,即是审美主体的审美意识与审美客体的审美特性的有机统一,最有典型意象的是郑燮《题画》中有云:“其实,胸中之竹并不是眼中之竹也。”这里的此竹非彼竹,就是指客观的竹已在画家心中意化为审美的竹,形成了“意象”。所谓“成竹在胸”也是艺术家头脑中营构出的“意象”。第二,“意象”指艺术形象,特别是在明清的文艺理论中,普遍被采用来评论诗歌、绘画和书法创作。第三,“意象”指自然景物的形象。第四,“意象”指人物的风度神态。

总之,“意象”是有意味的具体形象,或者说是显现在具象中的意味;是“意”与“象”的融合。不是对现实的一种图像式的重现,而是一种在一瞬间呈现的理智与感情的复合体,是一种“各种根本不同的观念的联合”。“意象”如同是组件、基础、构架,不同的“意象"有机结合而组成文学作品,作品的意义和整体审美效应也由具体可感的“意象”生发而来。我国浩瀚的古典文学作品沉浸在“意象”的海洋之中,“意象”也成为评论文学作品的重要标准之一。

(摘编自雷江红《浅析中国传统“意象”的起源与发展》)

材料二:

古希腊的柏拉图曾试图给“美”下一个永恒完整的定义:“美是有用的”“美是恰当的”“美乃视觉和听觉所生的快感”等。一次次对美的概念的界定,乍看恰当,再品又觉片面,经反复推敲又一再推翻,周而复始,最终柏拉图找不出准确的语言定义“美”,只能无奈地概括为:“美是难的。”

美究竟是什么?美是客观的吗?关于美,不应悬置在一个孤立静止的语境中谈其本质、属性及内在关系,更不能机械地认定“美是客观的”或者“审美是主观的”,否则永远跳不出二元对立的逻辑思维定式和理论模式。

美在感知中,亦在情景中。美乃人类对世界的意象感知。美在感知中,毕加索曾说:“我是依我所想来画对象,而不是依我所见来画的。”这便是美在“意”中。美亦在“情景”中,正如庄子所言:“非彼无我,非我无所取。”人与“情景”互生互存,交融亲和,“情景”并非独立于人之外的客观实在,而人也非独立于宇宙之外的所谓主体。因此,当人与天、地融为一体时,在恰当的“情景”中,美即闪现出来,这便是美在“象”中。可见,美具有“意”和“象”的双向性,当美在意象之中流动并闪现,艺术家便进入“物我两忘”的创作之境。

艺术作品的价值贵在情感,而审美价值存在于——人、艺术作品和宇宙——艺术三要素之中,当三者在一个共同的维度,且美在意象之中流动并引发情感共鸣,艺术作品的审美价值才真正得以实现。“眼中之竹,胸中之竹,手中之竹”,郑板桥的“三竹说”反映了艺术创造中人、自然和作品之间的这种审美互动。美的闪现,美的感知,美的捕捉,美的体悟,皆在“物化”的意象中完成,并且通过艺术家之手,以笔墨的形式落实到纸面上。当美在“意”中,美是流动的、不确定的、难以捕捉的,它需要艺术家和宇宙的情感交流和精神感应,将抽象之美在意念中不断强化,通过艺术家个人的审美行为,将无形之“美”落实成“象”,使之成为有形之态。

判断艺术作品审美价值的标准是错综复杂的。艺术作品的审美价值存在层次上的差异,有高低之分,有雅俗之别。标准难以统一并不会弱化审美的重要性。法国美学家杜夫海纳说:“审美经验揭示了人类与世界的最深刻和最亲密的关系。”在这个意义上,立足中国文化,以中华美学传统为核心,汲取中西美学精华,让中华美学精神在今天释放其巨大的包容力和生命力,既应和时代的呼唤,也契合国人美好的精神需求。

(摘编自王可《美在意象》)

下列对材料相关内容的理解和分析正确的一项是( )

A.“意”与“象”融合并被引进文学领域,从根本上实现了语义转换,正因为此意象才具有了美学意义。

B.作为单纯具体形象的意象是能够广泛应用于文艺创作中的理智与感情的复合体。

C.艺术作品的审美价值因不同的标准有高低、雅俗之分,这不会弱化审美的重要性。

D.柏拉图对“美”下了多次定义,都被自己推翻,最后才找到一个永恒完整的定义。

【解析】本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。

A.“正因为此意象才具有了美学意义”错误,从原文第三段看, 引入文学理论而具有美学意义,所以选项因果关系不成立。

B.“是能够”表示前后内容构成判断关系,原文第三段,可以看出,意象能够应用于文艺创作,从最后一段看,意象是“理智与感情的复合体”,但文章在最后一段中提到,“意象是有意味的具体形象”,是“意”与“象”的融合,而不是单纯的具体形象,所以“作为单纯具体形象的意象”说法错误。

D.“都被自己推翻,最后才找到一个永恒完整的定义”曲解文意。原文说的是,最终柏拉图找不出准确的语言定义“美”,只能无奈地概括。

故选C。

C

知识拓展 板桥题画

板桥题画

郑燮

郑板桥

衙斋卧听萧萧竹,

疑是民间疾苦声。

些小吾曹州县吏,

一枝一叶总关情。

作家作品

郑燮 (1693-1765年),字克柔,号板桥、板桥道人。江苏兴化人。

“咬定青山不放松,立根原在破崖中。千磨万击还坚劲,任尔东南西北风。”这是郑板桥有名的咏竹诗。历代文人画士之中,爱竹的大有人在,竹诗竹画也多得不可胜数。然而无论数量之多,还是格调之高,都莫过于郑板桥。

中国文人为什么喜欢竹?

白居易《养竹记》:竹似贤,何哉?竹本固,固以树德,君子见其本,则思善健不拔者;竹性直,直以立身,君子见其性,则思中立不倚者;竹心空,空以体道,君子见其心,则思应用虚受者;竹节贞,贞以立志,君子见其节,则思砥砺名行,夷险一致者。夫如是,故君子多树之为庭实焉。

他从竹子的本、性、心、节四种属性上,总结竹的品性“本固”、“性直”、“心空”、“节贞”,与君子所应具备的品德之间的一致性,将之比作贤人君子。

玉碎不改白,竹焚不毁节。

——杜甫

咬定青山不放松,立足原在破岩中,

千磨万击还坚韧,任尔东西南北风。

——郑板桥

竹子与精神文化

在我国源远流长的文化史上松、竹、梅被誉为“岁寒三友”。而梅、兰、竹菊被称为“四君子”。竹子均并列其中,竹子因青翠挺拔、奇姿出众,凌霜傲雪,四时长茂受到了人们的称颂。

板桥画竹欣赏

板桥书法欣赏

文与可《墨竹图》

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:

我国冰雪运动历史悠久,内涵深厚,为办好北京冬奥会提供了强大的精神力量。我国北方地区生活的各民族,自古以来就开展了各项与冰雪共生共存的生产劳动活动,在历史发展和变迁中,创造出了丰富多彩的冰雪运动文化。

据考古发现,我国新疆阿勒泰市发现的距今一万年左右的岩画中,出现了“脚踏滑雪板,手持单杆滑雪人”图像,并伴有一些动物形象线条,这是人类发现最早的反映滑雪运动的考古资料,新疆阿勒泰地区被学者认为是现代滑雪运动的发源地。隋唐时期雪上活动在文献中的记录更为清晰,对“滑雪板”的材质、形制有详细的说明。滑雪板的材质发生了明显变化,有的民族“以木为马,雪上逐鹿”。宋代以后的滑雪运动更增添了竞技娱乐色彩,出现了拖冰凌(雪车)、堆雪人雪狮等休闲雪上活动。延续至今,成为极具民族特色的体育非物质文化遗产项目的重要组成内容,如满族的雪地走、木马滑雪,鄂伦春族滑雪、皮爬犁,朝鲜族坐雪爬犁等项目,目前都发展成为少数民族传统的雪上竞技运动项目。明代以后,冰上运动发展更为专业化、多样化,满族的“靰鞡滑子”(简易冰刀鞋)大大增加了冰上活动的技术。据记载,清太祖努尔哈赤于1625年举办了多个冰上比赛项目,当时的贵族、将士争相竞赛,开展了冰上射箭、冰上武术、冰上舞蹈等活动,成为有文献记载的最早的“冰上运动会”。清朝是冰上运动的黄金时期,随着满族入关,“冰嬉”“冰床”等活动在中原地区得到了广泛的发展,民间掀起了冰上活动的大潮,冰上活动的竞技性、娱乐性得到了极大的丰富。

(2022 邵东市一中高一期中)

难度:较高

我国传统的冰雪文化运动,与社会文化发展息息相关,留下了各类古籍文献、文化遗迹、珍贵文物等遗产,是中华文化的宝贵财富,是中国智慧、中国精神的具象化表达。伴随着北京冬奥会的到来,以冰雪运动为代表的中华优秀传统文化将与奥林匹克运动相互促进、互为融合,在国际文化交流、世界文明互鉴中迸发出新的时代风采。让我们从传统冰雪文化中汲取力量,讲好中国体育故事,弘扬中华体育精神,向世界交出一份冬季奥运会的中国答卷。

(摘编自覃琛《从中华传统冰雪文化中汲取力量》)

材料二:

冰雪运动,特别是大众冰雪运动在中国的普及开展,当然离不开我们独特的文化传统。但纵观目前各地冰雪文化活动中的展演形式,一些冰雪体验的建筑、庙会和礼堂等,或是民俗风情、生活起居等文化内容,大多都停留在表象的展示阶段,同质化现象比较严重,对冰雪文化的深度发掘和个性化展示还远远不够。

对于我国地域传统冰雪文化的建设来说,就是要将地域传统冰雪文化中的文明乡风、良好家风、淳朴民风等内容做实,活化为涵盖思想文化、哲学价值、历史传承、文创开发、遗产保护等在内的新内涵。“活化”不是简单的“回归”和“复旧”,而是在传承的基础上对文化进行创造性转化,增强传统文化基因的反应活力、吸引力和生命力。

首先,要唤醒地域传统冰雪文化自觉。费孝通先生曾言,文化自觉是当今时代的要求,是生活在一定文化中的人对其文化有自知之明,并且对其发展历程和未来有充分的认知。传统冰雪文化通常是由身体演绎的,很少有单纯性的文字记载,当地民众对传统文化基因的记忆,能够通过实践还原冰雪场景,以最大限度保持冰雪文化的原始性。同时,要吸纳与其冰雪相关联、与其文化相融合的多方主体参与,形成治理联盟,站在大国文化自信和民族认同的角度,宣传传统冰雪文化的时代价值,提升保护地域传统冰雪文化的自觉性。

其次,重构地域传统冰雪文化空问。地域冰雪文化是以传统的农耕文化为基础的,以血缘、地缘、业缘关系为联结的文化形态,是村落乡土文化的优质资源。正如费孝通先生所说,泥土是乡人的生命,乡愁对中国人来说,是延绵一生的文化记忆。因此,地域传统冰雪文化的开展能有效勾起村落内居民乡愁追思。传统冰雪项目的开展更多地依附于传统的节庆,对此,可重构地域传统冰雪文化空间,因地制宜建设乡土冰雪文化平台、冰雪陈列馆、冰雪大讲堂、冰雪民俗馆等,打造村落居民的精神家园。

最后,完善地域传统冰雪文化保护与管理政策,打造冰雪产业。村落的传统冰雪文化与居民的农业、生产和生活相关联,通常借助庙宇、祠堂、村落、建筑、生产器具等来表达文化生成的价值理念,我们应把保护、开发结合起来,地方政府要根据文物保护法制定冰雪遗产文物保护实施方案等细则,既完善地域传统冰雪文化保护政策,又促进当地经济的发展。

(摘编自张铁民《活化传统,赋予冰雪文化新生命》)

根据材料一,下列说法不正确的一项是( )

A.材料一的主体部分主要以时间为线索对我国冰雪运动文化进行阐述,印证了我国冰雪运动的悠久历史。

B.阿勒泰地区出现了“脚踏滑雪板,手持单杆滑雪人”图像,使该地区被学者认为是现代滑雪运动发源地。

C.我国传统冰雪文化运动的各类遗产十分宝贵,它能够将中国智慧、中国精神更具象化地展现于世界面前。

D.材料一结尾特别点出“从中华传统冰雪文化中汲取力量”,具有重大启示意义。

B

【答案】B

【解析】本题考查学生分析和概括材料内容的能力。

B.“使该地区被学者认为是现代滑雪运动发源地”强加因果。从原文“我国新疆阿勒泰市发现的距今一万年左右的岩画中,出现了‘脚踏滑雪板,手持单杆滑雪人’图像,并伴有一些动物形象线条,这是人类发现最早的反映滑雪运动的考古资料,新疆阿勒泰地区被学者认为是现代滑雪运动的发源地”可知,“‘脚踏滑雪板,手持单杆滑雪人’图像”只是考古资料之一。

故选B。

知识拓展 2022北京冬奥会

1.2022年北京冬奥会在全世界点燃了一起向未来的激情,为了办好这场冬奥会,我们面临了许多困难和挑战,但是中国人说到做到,我们言必信,行必果,对世界奉献了一届简约、安全、精彩的冬奥会。

小常识:2015年7月31日中国申办冬奥会成功,北京是奥运会史上的第一座双奥之城

1896年雅典奥运会~2020年东京奥运会 (已举办32届夏季奥运会) 1924年法国冬奥会~2022年北京冬奥会(已举行24届冬季奥运会)

2.百年奥运路,北京成为全球唯一一座既举办过夏季奥运会、又举办过冬季奥运会的城市,成为一座名副其实的双奥之城。推动了不同文明的交流互鉴。

3.中国克服新冠疫情等各种困难挑战,全部参与者坚持一刻也不能停,一步也不能错,一天也误不起,付出了艰苦卓绝的努力,兑现了对国际社会的庄严承诺,再一次与世界共享奥林匹克的荣光。

4.北京冬奥在万众瞩目下落下帷幕,但火热的冰雪热情不会“退场”,不仅带动三亿人参与冰雪运动,更成就了一场精彩、非凡、卓越的冬奥会。

徐梦桃语录

1.作为一名冰雪运动员,我们是时代的幸运儿,不是所有冰雪运动员都能赶上在自己家门口参加北京冬奥会,所以这一份历史的荣耀和这种荣誉感和这种使命感也是促使我能坚定地往前走。

2.成功与不成功,我认为他是一个最终结果,可能是很直观的体现到我们面前,但是不要放弃你的努力,你的努力不一定什么时候帮到你,但一定是在最关键的时候,所以你要持续的去让最好的自己绽放在每一个时间段,然后要保持一个就是“我要学”的态度,勇往直前,奋力前进!

小结

漫天的雪花,折柳相送的依依惜别,冰上飞舞、雪上驰骋的飒爽的英姿,让我想起了辛弃疾的一首词:“唤起一天明月,照我满怀冰雪。”这一份晶莹剔透里融入了太多青春的奋斗和激情,更闪耀着属于我们这个时代的风采。

例(2022 全国乙卷)

北京:双奥之城

2008年奥运会、残奥会 2022年冬奥会、冬残奥会

比赛成绩 中国奥运代表团名列金牌榜第一,奖牌榜第二,残奥代表团名列金牌榜第一,奖牌榜第一,均创历史最好成绩 中国冬奥代表团名列金牌榜第三,奖牌榜第十一,冬残奥代表团名列金牌榜第一,奖牌榜第一,金创历史最好成绩

群众体育 全民健身事业蓬勃发展 “三亿人参与冰雪运动”成为现实

科技亮点 世界跨度最大钢结构场馆“鸟巢”:场馆污水处理再生利用率达100% 智慧场馆和智慧服务;老板“分钟级”“百米级”精准气象预报

交通支持 全国第一条高铁京津城际铁路开通,助力奥运 京张智能高铁冬奥列车开行,全国高铁运营里程超四万公里,居世界第一

国家经济 国内生产总值:31.4万亿元(2008年) 国内生产总值:114.4万亿元(2021年)

双奥之城,闪耀世界。两次奥运会,都展示了中国体育发展的新高度,展示了中国综合国力的跨越式发展,也见证了你从懵懂儿童向有为青年的跨越。清理其中,你能感受到体育的荣耀和国家的强盛;未来前行,你将融入民族复兴的澎湃春潮。卓越永无止境,跨越永不停歇。请结合以上材料,以“跨越,再跨越”为主题写一篇文章,体现你的感受与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不得套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考立意:

1. 科技兴国,大有作为

2. 体育强国。

3. 响应时代召唤、肩负时代使命。

4. 从科技发展看中国现状

5. 跨越发展 奋勇争先。

6. 追求卓越 跨越发展。

7. 跨越发展 实现强国梦

8. 激流勇进 实现“中国梦”

9. 科技强国。

同课章节目录