统编版小学语文六年级下册分班考分类复习:课文理解-(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版小学语文六年级下册分班考分类复习:课文理解-(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 978.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-16 10:55:14 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

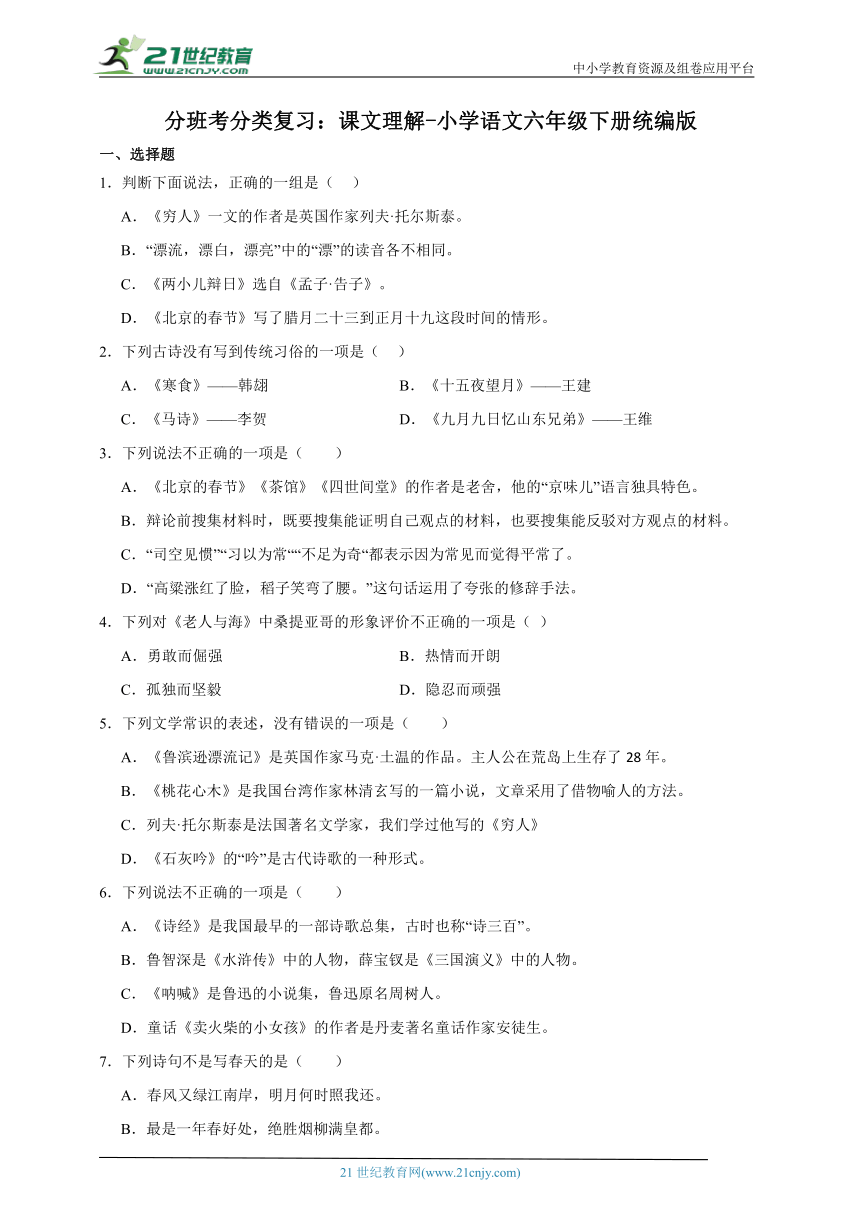

分班考分类复习:课文理解-小学语文六年级下册统编版

一、选择题

1.判断下面说法,正确的一组是( )

A.《穷人》一文的作者是英国作家列夫·托尔斯泰。

B.“漂流,漂白,漂亮”中的“漂”的读音各不相同。

C.《两小儿辩日》选自《孟子·告子》。

D.《北京的春节》写了腊月二十三到正月十九这段时间的情形。

2.下列古诗没有写到传统习俗的一项是( )

A.《寒食》——韩翃 B.《十五夜望月》——王建

C.《马诗》——李贺 D.《九月九日忆山东兄弟》——王维

3.下列说法不正确的一项是( )

A.《北京的春节》《茶馆》《四世间堂》的作者是老舍,他的“京味儿”语言独具特色。

B.辩论前搜集材料时,既要搜集能证明自己观点的材料,也要搜集能反驳对方观点的材料。

C.“司空见惯”“习以为常““不足为奇“都表示因为常见而觉得平常了。

D.“高粱涨红了脸,稻子笑弯了腰。”这句话运用了夸张的修辞手法。

4.下列对《老人与海》中桑提亚哥的形象评价不正确的一项是( )

A.勇敢而倔强 B.热情而开朗

C.孤独而坚毅 D.隐忍而顽强

5.下列文学常识的表述,没有错误的一项是( )

A.《鲁滨逊漂流记》是英国作家马克·土温的作品。主人公在荒岛上生存了28年。

B.《桃花心木》是我国台湾作家林清玄写的一篇小说,文章采用了借物喻人的方法。

C.列夫·托尔斯泰是法国著名文学家,我们学过他写的《穷人》

D.《石灰吟》的“吟”是古代诗歌的一种形式。

6.下列说法不正确的一项是( )

A.《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,古时也称“诗三百”。

B.鲁智深是《水浒传》中的人物,薛宝钗是《三国演义》中的人物。

C.《呐喊》是鲁迅的小说集,鲁迅原名周树人。

D.童话《卖火柴的小女孩》的作者是丹麦著名童话作家安徒生。

7.下列诗句不是写春天的是( )

A.春风又绿江南岸,明月何时照我还。

B.最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

C.春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

D.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

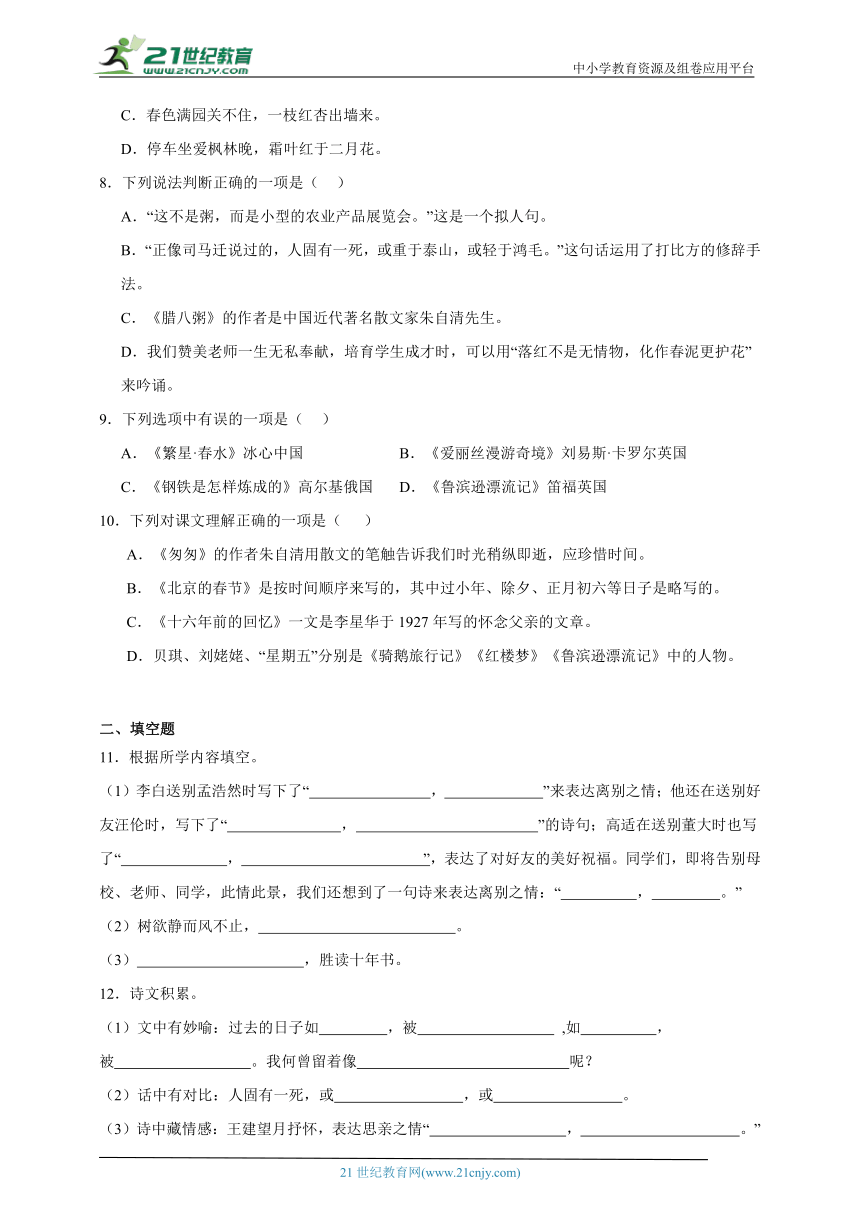

8.下列说法判断正确的一项是( )

A.“这不是粥,而是小型的农业产品展览会。”这是一个拟人句。

B.“正像司马迁说过的,人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”这句话运用了打比方的修辞手法。

C.《腊八粥》的作者是中国近代著名散文家朱自清先生。

D.我们赞美老师一生无私奉献,培育学生成才时,可以用“落红不是无情物,化作春泥更护花”来吟诵。

9.下列选项中有误的一项是( )

A.《繁星·春水》冰心中国 B.《爱丽丝漫游奇境》刘易斯·卡罗尔英国

C.《钢铁是怎样炼成的》高尔基俄国 D.《鲁滨逊漂流记》笛福英国

10.下列对课文理解正确的一项是( )

A.《匆匆》的作者朱自清用散文的笔触告诉我们时光稍纵即逝,应珍惜时间。

B.《北京的春节》是按时间顺序来写的,其中过小年、除夕、正月初六等日子是略写的。

C.《十六年前的回忆》一文是李星华于1927年写的怀念父亲的文章。

D.贝琪、刘姥姥、“星期五”分别是《骑鹅旅行记》《红楼梦》《鲁滨逊漂流记》中的人物。

二、填空题

11.根据所学内容填空。

(1)李白送别孟浩然时写下了“ , ”来表达离别之情;他还在送别好友汪伦时,写下了“ , ”的诗句;高适在送别董大时也写了“ , ”,表达了对好友的美好祝福。同学们,即将告别母校、老师、同学,此情此景,我们还想到了一句诗来表达离别之情:“ , 。”

(2)树欲静而风不止, 。

(3) ,胜读十年书。

12.诗文积累。

(1)文中有妙喻:过去的日子如 ,被 ,如 ,被 。我何曾留着像 呢?

(2)话中有对比:人固有一死,或 ,或 。

(3)诗中藏情感:王建望月抒怀,表达思亲之情“ , 。”李贺借马言志表达远大抱负“ , 。”文天祥直抒胸臆,表达爱国情怀“ , 。”

(4)俗语含深意:“ , ”告诉我们相处时间久了才能看出人心的善恶。

13.根据课文内容填空。

(1)本学年,我认识了不少优秀人物,有 的鲁滨逊, 的汤姆 索亚, 的李大钊,以及 的老班长。

(2)于谦《石灰吟》中表现诗人不避千难万险,勇于自我牺牲,以保持忠诚清白品格的诗句是: , 。

(3)当看到朋友不专心读书时,我会告诉他:“ ,事非经过不知难。”

(4)日初出大如车盖, ,此不为 。

(5)鞠躬尽瘁, 。

(6)南朝四百八十寺, 。

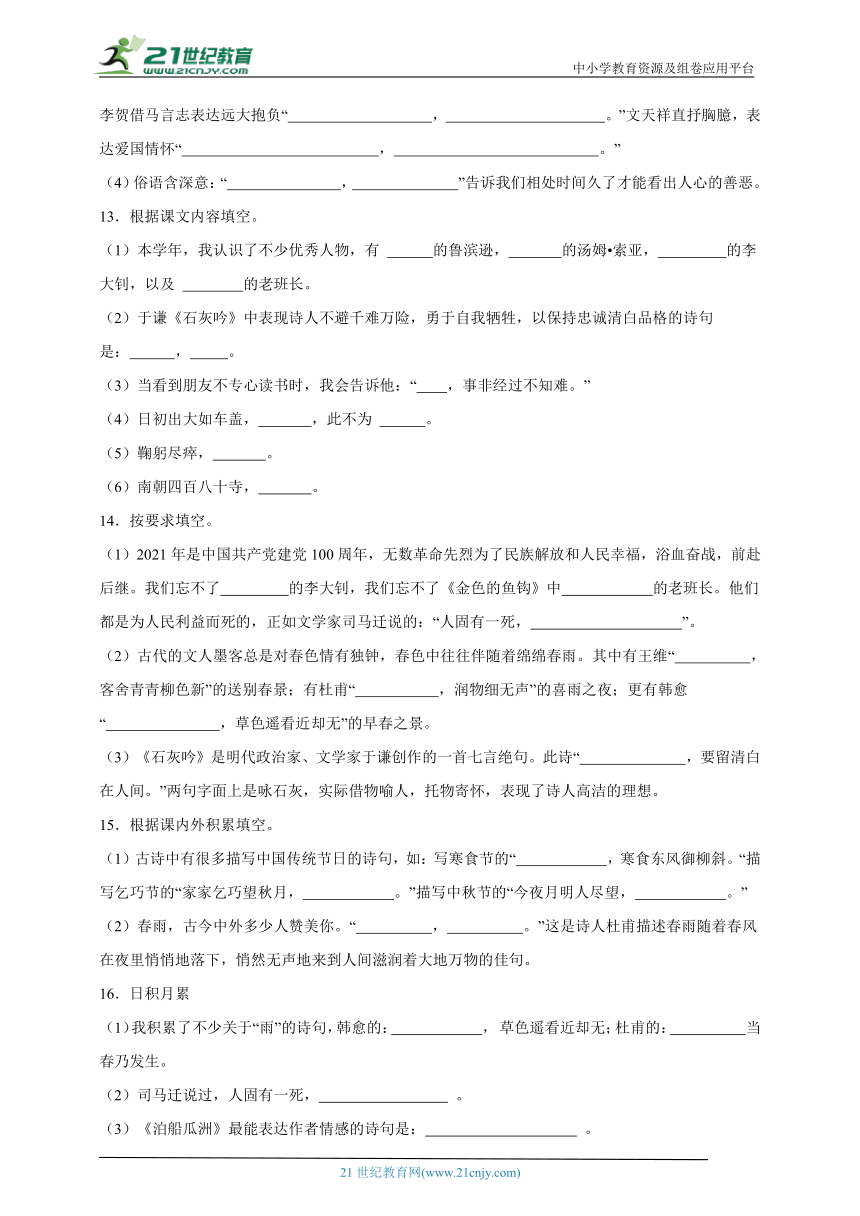

14.按要求填空。

(1)2021年是中国共产党建党100周年,无数革命先烈为了民族解放和人民幸福,浴血奋战,前赴后继。我们忘不了 的李大钊,我们忘不了《金色的鱼钩》中 的老班长。他们都是为人民利益而死的,正如文学家司马迁说的:“人固有一死, ”。

(2)古代的文人墨客总是对春色情有独钟,春色中往往伴随着绵绵春雨。其中有王维“ ,客舍青青柳色新”的送别春景;有杜甫“ ,润物细无声”的喜雨之夜;更有韩愈“ ,草色遥看近却无”的早春之景。

(3)《石灰吟》是明代政治家、文学家于谦创作的一首七言绝句。此诗“ ,要留清白在人间。”两句字面上是咏石灰,实际借物喻人,托物寄怀,表现了诗人高洁的理想。

15.根据课内外积累填空。

(1)古诗中有很多描写中国传统节日的诗句,如:写寒食节的“ ,寒食东风御柳斜。“描写乞巧节的“家家乞巧望秋月, 。”描写中秋节的“今夜月明人尽望, 。”

(2)春雨,古今中外多少人赞美你。“ , 。”这是诗人杜甫描述春雨随着春风在夜里悄悄地落下,悄然无声地来到人间滋润着大地万物的佳句。

16.日积月累

(1)我积累了不少关于“雨”的诗句,韩愈的: , 草色遥看近却无;杜甫的: 当春乃发生。

(2)司马迁说过,人固有一死, 。

(3)《泊船瓜洲》最能表达作者情感的诗句是: 。

(4)千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。(翻译成现代汉语)

。

17.根据所学内容填空。

(1)中国是诗词的国度,诗词中有景,“日出江花 ,春来江水 。”“等闲识得东风面, 。”我们读到了五彩缤纷的春天;诗词中有趣,“儿童散学归来早, 。”“ ,溪头卧剥莲蓬。”我们读到了快乐有趣的童年;诗词中有志,“莫道君行早, 。”“ ,老大徒伤悲!”我们懂得了珍惜光阴。

(2)由于《伯牙鼓琴》的故事,人们把真正了解自己的人叫作“ ”,用“ ”比喻知音难觅或乐曲高妙。

(3)读书让人开阔眼界,增长智慧,正如莎士比亚说的“书籍是 ”,但读书不是一件容易的事,必须做到“三到”,即 、 、 。读书还要与实践相结合,正如陆游《冬夜读书示子聿》中所写:“ ,绝知此事要躬行。”

18.语言积累。

(1)几年来,老师耐心细致地教育我们,就像杜甫笔下的春雨一样“ , ”。

(2)《送元二使安西》一诗中描写环境的诗句是 , 。

(3)古语说:“ , 。”批评往往是刺耳的,不易于接受,但有利于我们的成长和进步。我们还要懂得变通,因为“穷则变, , 。”

(4)即将告别母校,告别老师和同学,我想到了送别诗句“海内存知己, ”,“劝君更尽一杯酒, ”,“洛阳亲友如相问, ”。

参考答案:

1.B

【详解】本题考查的是文学常识、多音字和课文内容巩固。

A.《穷人》一文的作者是俄国作家列夫·托尔斯泰。

B.漂流——piāo liú;漂白——piǎo bái;漂亮——piào liang。

C.《两小儿辩日》选自《列子·汤问》。

D.《北京的春节》按时间顺序描写了热闹的,北京春节详细的写了腊八腊月二十三除夕,正月初一和正月十五这几天人们的民俗活动。

故选B。

2.C

【详解】本题考查文学常识。A项,韩翃的《寒食》写到的传统习俗是“寒食节”;B项,王建的《十五夜望月》写到的传统习俗是“中秋节”;C项,李贺的《马诗》未提及传统习俗;D项,王维的《九月九日忆山东兄弟》写到的传统习俗是“重阳节”。

3.D

【详解】考查了对作家、作品、辩论知识等文学常识的了解以及对词语的理解、修辞方法的辨析,词语的根据平时的课内学习及课外阅读积累完成,不了解的可查阅相关的资料。

A、B、C正确。

D.有误,句中将“高粱”“稻子”当做人来写,赋予了它们人的行为特点,运用了拟人的修辞手法。

4.B

【详解】本题考查对文学常识的掌握。《老人与海》是美国作家海明威于1951年在古巴写的一篇中篇小说,文中的主人公桑提亚哥勇敢、倔强、隐忍、顽强、孤独、坚毅,在面对艰难困苦时仍然表现出坚强不屈,勇往直前,甚至视死如归的精神,即使失败了,也保持人的尊严和勇气,有着胜利者的风度,显示出坚不可摧的精神力量。

5.D

【详解】此题是对文学常识的考查,要注意平时学习时的积累。

A《鲁滨逊漂流记》是英国作家丹尼尔·笛福的一部长篇小说。该作主要讲述了主人公鲁滨逊·克鲁索(Robinson Crusoe)出生于一个中产阶级家庭,一生志在遨游四海,一次在去非洲航海的途中遇到风暴,只身漂流到一个无人的荒岛上,开始了一段与世隔绝的生活的故事。他凭着强韧的意志与不懈的努力,在荒岛上顽强地生存下来,经过28年2个月零19天后得以返回故乡。

B《桃花心木》是当代散文家林清玄创作的一篇散文。此文从描写桃花心木的形状写起,写到桃花心木树苗和种树人,再写作者观察种树人种树的现象,最后写作者与种树人的谈论。引出了“不只是树,人也是一样,在不确定中生活的人,能比较经得起生活的考验,会锻炼出一颗独立自主的心”的道理,点明了文章的主旨。全文语言亲切自然,文笔恬淡清新,娓娓道来,由事入理,融理于事,水到渠成,顺理成章,意味无穷。

C列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰(1828年8月28日-1910年11月7日),19世纪中期俄国批判现实主义作家、政治思想家、哲学家,代表作有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。

D正确。

6.B

【详解】解答此类题目关键是抓住各项表述的要点,仔细回顾有关内容,比较判断正误。

A、C、D正确。B:薛宝钗是《红楼梦》中的人物。

7.D

【详解】本题考查对诗句的理解和掌握,学习诗句不仅要会背诵,还要能理解其意思。

选项A出自宋代王安石《泊船瓜洲》,全文“京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还?”诗句意思“京口和瓜洲不过一水之遥,钟山也只隔着几重青山。温柔的春风又吹绿了大江南岸,天上的明月呀,你什么时候才能够照着我回家呢?”这是一首著名的抒情小诗,抒发了诗人眺望江南、思念家乡的深切感情。诗句描写春天。

选项B出自唐代韩愈《早春呈水部张十八员外》,全文“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。”诗句意思“京城的街道上空丝雨纷纷,雨丝就像乳汁般细密而滋润,小草钻出地面,远望草色依稀连成一片,近看时却显得稀疏零星。一年之中最美的就是这早春的景色,它远胜过了绿杨满城的暮春。”诗句描写春天。

选项C出自宋代叶绍翁《游园不值》,全文“应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。春色满园关不住,一枝红杏出墙来。”诗句意思“也许是园主担心我的木屐踩坏他那爱惜的青苔,轻轻地敲柴门,久久没有人来开。可是这满园的春色毕竟是关不住的,你看,那儿有一枝粉红色的杏花伸出墙头来。”属于春天的诗句。

选项D出自唐代杜牧《山行》,全文“远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。”诗句意思“山石小路远上山巅弯弯又斜斜,白云生发之处隐隐约约有几户人家。只因爱那枫林晚景我把马车停下,霜染的枫叶胜过鲜艳二月的花。”描写秋天。

故答案为D。

8.D

【详解】本题主要考查对课文的理解以及修辞手法的运用。

A.说法错误。“这不是粥,而是小型的农业产品展览会。”这是比喻的修辞手法,这句话把“腊八粥”比喻“农业展览会”。

B.说法错误。“正像司马迁说过的,人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”运用对比的修辞手法。

C.说法错误。《腊八粥》的作者是中国著名作家沈从文。

D.说法正确。

9.C

【详解】本题考查的是作家作品。要求我们平时要加强对作家作品的识记。

C项错误。《钢铁是怎样炼成的》尼古拉·奥斯特洛夫斯基,苏联著名作家。

10.A

【详解】考查课文内容理解。

B项错误,《北京的春节》按年前、年中、年后的顺序来写,其中过小年、正月初六等日子是略写的,详写了腊八、除夕、正月初一和元宵。

C项错误。《十六年前的回忆》,是李星华于1943年写的怀念父亲的文章。

D项错误,贝琪是《汤姆·索亚历险记》中的人物。

11. 孤帆远影碧空尽 唯见长江天际流 桃花潭水深千尺 不及汪伦送我情 莫愁前路无知己 天下何人不识君 劝君更尽一杯酒 西出阳关无故人 子欲养而亲不待 听君一席话

【详解】本题考查古诗的理解和默写。

(1)书写时注意“孤”“帆”“影”“桃”“潭”“深”“情”“愁”的正确写法。

表达离别的诗句还有:春草明年绿,王孙归不归?海内存知己,天涯若比邻。

(2)书写时注意“欲”“养”“待”的正确写法。

(3)书写时注意“君”“席”的正确写法。

12. 轻烟 微风吹散了 薄雾 初阳蒸融了 游丝样的痕迹 重于泰山 轻于鸿毛 今夜月明人尽望 不知秋思落谁家 何当金络脑 快走踏清秋 人生自古谁无死 留取丹心照汗青 路遥知马力 日久见人心

【详解】本题考查诗句和课文内容默写。

(1)书写时要注意“微、薄、雾、蒸、融”的正确写法。

(2)书写时要注意“泰、鸿”的正确写法。

(3)书写时要注意“夜、望、谁、脑、踏、谁、留、照”的正确写法。

(4)书写时要注意“路、遥”的正确写法。

13. 敢于冒险 聪明勇敢 舍己为人 甘于奉献 粉骨碎身浑不怕 要留清白在人间 书到用时方恨少 及日中则如盘盂 远者小而近者大乎 死而后已 多少楼台烟雨中

【详解】本题考查的是对作家作品、古诗以及名言俗语的积累。

(1)根据课文内容可知,《鲁宾逊漂流记》中鲁滨逊的形象是:具有冒险精神、敢于冒险、坚强意志、创造智慧和感恩心;

《汤姆·索亚历险记》中汤姆·索亚的形象是:正义、勇敢、足智多谋、聪明勇敢;

《十六年前的回忆》中李大钊的形象是:形象高大、舍己为人、无所畏惧、敢于牺牲自我;

《金色的鱼钩》中老班长的形象是:忠于革命、甘于奉献、坚强乐观、关心热爱战士、尽职尽责。

(2)书写时注意“骨、碎、留、清”等字的正确写法。

(3)书写时注意“时、恨”等字的正确写法。

(4)书写时注意“盘、盂”等字的正确写法。

(5)书写时注意“死、后”等字的正确写法。

(6)书写时注意“楼、烟”等字的正确写法。

14. 英勇无畏 舍己为人 或重于泰山,或轻于鸿毛 渭城朝雨浥轻尘 随风潜入夜 天街小雨润如酥 粉骨碎身浑不怕

【详解】本题考查课文内容填空、名篇名句理解与默写。

(1)《十六年前的回忆》是革命先驱李大钊的女儿、中国现代作家李星华于1943年创作的一篇散文。文章描写了李大钊镇定从容、英勇无畏的品质。

《金色的鱼钩》课文叙述了长征途中一位炊事班长接受党组织交给的任务,照顾三个生病的小战士过草地,而不惜牺牲自己的故事,表现了老班长忠于革命、舍己为人的崇高品质。

书写时注意“泰”“鸿”的正确写法。

(2)书写时注意“渭”“浥”“随”“潜”“润”“酥”的正确写法;

(3)书写时注意“粉”“碎”的正确写法。

15. 春城无处不飞花 穿尽红丝几万条 不知秋思落谁家 随风潜入夜 润物细无声

【详解】本题考查诗句的默写。

(1)唐代诗人韩翃的《寒食》:春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

唐代林杰的《乞巧》:七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥。家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。

唐代王建的《十五夜望月》:中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

(2)出自唐代诗人杜甫《春夜喜雨》:好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。野径云俱黑,江船火独明。晓看红湿处,花重锦官城。

16. 天街小雨润如酥 好雨知时节 或重于泰山,或轻于鸿毛 春风又绿江南岸,明月何时照我还 经历无数磨难和打击身骨仍坚劲,任凭你刮酷暑的东南风,还是严冬的西北风

【详解】本题考查诗词歌赋默写、名人名言。

(1)唐代韩愈的《早春呈水部张十八员外》,原诗为:天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

唐代杜甫的《春夜喜雨》,原诗为:好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。野径云俱黑,江船火独明。晓看红湿处,花重锦官城。

(2)“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”出自司马迁《报任安书》。

(3)出自宋代诗人王安石《泊船瓜洲》,原诗为:京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还。

(4)出自清代郑燮的《竹石》,要注意重点字词的解释:磨:折磨,挫折,磨炼;击:打击;坚劲:坚强有力;任:任凭,无论,不管;尔:你。

17. 红胜火 绿如蓝 万紫千红总是春 忙趁东风放纸鸢 最喜小儿亡赖 更有早行人 少壮不努力 知己 高山流水 全世界的营养品 心到 眼到 口到 纸上得来终觉浅

【详解】本题考查诗词句的识记。

(1)唐代白居易的《忆江南》全词为:江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南?

宋代朱熹的《春日》全诗为:胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。等闲识得东风面,万紫千红总是春。

清代诗人高鼎的《村居》全诗为:草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。

宋代辛弃疾的《清平乐·村居》,全词为:茅檐低小,溪上青青草。醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。

“莫道君行早,更有早行人。”出自古训《增广贤文》。

两汉汉乐府的《长歌行》,全诗为:青青园中葵,朝露待日晞。阳春布德泽,万物生光辉。常恐秋节至,焜黄华叶衰。百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲!

(2)知己:了解、理解、赏识自己的人。

高山流水:比喻知音难遇或乐曲高妙。

(3)“书是全世界的营养品”这句话是莎士比亚说的。

“读书有三到,谓心到,眼到,口到。”出自宋代朱熹的《读书要三到》。

宋代陆游的《冬夜读书示子聿》,全诗为:古人学问无遗力,少壮工夫老始成。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

18. 随风潜入夜 润物细无声 渭城朝雨浥轻尘 客舍青青柳色新 良药苦口利于病 忠言逆耳利于行 变则通 通则久 天涯若比邻 西出阳关无故人 一片冰心在玉壶

【详解】本题考查诗词句的积累。

(1)出自唐代杜甫的《春夜喜雨》,全诗为:好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。野径云俱黑,江船火独明。晓看红湿处,花重锦官城。

“随风潜入夜,润物细无声。”赞扬了春雨不图名利、默默奉献的无私精神。可用来形容老师对我们的细致教育。

(2)出自唐代王维的《送元二使安西》,全诗为:渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。”描绘了春天的景象。

(3)“良药苦口利于病,忠言逆耳利于行。”出自明代刘基的《苦斋记》,形容应该虚心接受别人的意见和批评或教育人们要勇于接受批评。

“穷则变,变则通,通则久”出自《周易 系辞下》,说明在面临不断发展的局面时,要懂得变通。

(4)唐代王勃的《送杜少府之任蜀州》,全诗为:城阙辅三秦,风烟望五津。与君离别意,同是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。无为在歧路,儿女共沾巾。

唐代王维的《送元二使安西》,全诗为:渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

唐代王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》,全诗为:寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

分班考分类复习:课文理解-小学语文六年级下册统编版

一、选择题

1.判断下面说法,正确的一组是( )

A.《穷人》一文的作者是英国作家列夫·托尔斯泰。

B.“漂流,漂白,漂亮”中的“漂”的读音各不相同。

C.《两小儿辩日》选自《孟子·告子》。

D.《北京的春节》写了腊月二十三到正月十九这段时间的情形。

2.下列古诗没有写到传统习俗的一项是( )

A.《寒食》——韩翃 B.《十五夜望月》——王建

C.《马诗》——李贺 D.《九月九日忆山东兄弟》——王维

3.下列说法不正确的一项是( )

A.《北京的春节》《茶馆》《四世间堂》的作者是老舍,他的“京味儿”语言独具特色。

B.辩论前搜集材料时,既要搜集能证明自己观点的材料,也要搜集能反驳对方观点的材料。

C.“司空见惯”“习以为常““不足为奇“都表示因为常见而觉得平常了。

D.“高粱涨红了脸,稻子笑弯了腰。”这句话运用了夸张的修辞手法。

4.下列对《老人与海》中桑提亚哥的形象评价不正确的一项是( )

A.勇敢而倔强 B.热情而开朗

C.孤独而坚毅 D.隐忍而顽强

5.下列文学常识的表述,没有错误的一项是( )

A.《鲁滨逊漂流记》是英国作家马克·土温的作品。主人公在荒岛上生存了28年。

B.《桃花心木》是我国台湾作家林清玄写的一篇小说,文章采用了借物喻人的方法。

C.列夫·托尔斯泰是法国著名文学家,我们学过他写的《穷人》

D.《石灰吟》的“吟”是古代诗歌的一种形式。

6.下列说法不正确的一项是( )

A.《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,古时也称“诗三百”。

B.鲁智深是《水浒传》中的人物,薛宝钗是《三国演义》中的人物。

C.《呐喊》是鲁迅的小说集,鲁迅原名周树人。

D.童话《卖火柴的小女孩》的作者是丹麦著名童话作家安徒生。

7.下列诗句不是写春天的是( )

A.春风又绿江南岸,明月何时照我还。

B.最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

C.春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

D.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

8.下列说法判断正确的一项是( )

A.“这不是粥,而是小型的农业产品展览会。”这是一个拟人句。

B.“正像司马迁说过的,人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”这句话运用了打比方的修辞手法。

C.《腊八粥》的作者是中国近代著名散文家朱自清先生。

D.我们赞美老师一生无私奉献,培育学生成才时,可以用“落红不是无情物,化作春泥更护花”来吟诵。

9.下列选项中有误的一项是( )

A.《繁星·春水》冰心中国 B.《爱丽丝漫游奇境》刘易斯·卡罗尔英国

C.《钢铁是怎样炼成的》高尔基俄国 D.《鲁滨逊漂流记》笛福英国

10.下列对课文理解正确的一项是( )

A.《匆匆》的作者朱自清用散文的笔触告诉我们时光稍纵即逝,应珍惜时间。

B.《北京的春节》是按时间顺序来写的,其中过小年、除夕、正月初六等日子是略写的。

C.《十六年前的回忆》一文是李星华于1927年写的怀念父亲的文章。

D.贝琪、刘姥姥、“星期五”分别是《骑鹅旅行记》《红楼梦》《鲁滨逊漂流记》中的人物。

二、填空题

11.根据所学内容填空。

(1)李白送别孟浩然时写下了“ , ”来表达离别之情;他还在送别好友汪伦时,写下了“ , ”的诗句;高适在送别董大时也写了“ , ”,表达了对好友的美好祝福。同学们,即将告别母校、老师、同学,此情此景,我们还想到了一句诗来表达离别之情:“ , 。”

(2)树欲静而风不止, 。

(3) ,胜读十年书。

12.诗文积累。

(1)文中有妙喻:过去的日子如 ,被 ,如 ,被 。我何曾留着像 呢?

(2)话中有对比:人固有一死,或 ,或 。

(3)诗中藏情感:王建望月抒怀,表达思亲之情“ , 。”李贺借马言志表达远大抱负“ , 。”文天祥直抒胸臆,表达爱国情怀“ , 。”

(4)俗语含深意:“ , ”告诉我们相处时间久了才能看出人心的善恶。

13.根据课文内容填空。

(1)本学年,我认识了不少优秀人物,有 的鲁滨逊, 的汤姆 索亚, 的李大钊,以及 的老班长。

(2)于谦《石灰吟》中表现诗人不避千难万险,勇于自我牺牲,以保持忠诚清白品格的诗句是: , 。

(3)当看到朋友不专心读书时,我会告诉他:“ ,事非经过不知难。”

(4)日初出大如车盖, ,此不为 。

(5)鞠躬尽瘁, 。

(6)南朝四百八十寺, 。

14.按要求填空。

(1)2021年是中国共产党建党100周年,无数革命先烈为了民族解放和人民幸福,浴血奋战,前赴后继。我们忘不了 的李大钊,我们忘不了《金色的鱼钩》中 的老班长。他们都是为人民利益而死的,正如文学家司马迁说的:“人固有一死, ”。

(2)古代的文人墨客总是对春色情有独钟,春色中往往伴随着绵绵春雨。其中有王维“ ,客舍青青柳色新”的送别春景;有杜甫“ ,润物细无声”的喜雨之夜;更有韩愈“ ,草色遥看近却无”的早春之景。

(3)《石灰吟》是明代政治家、文学家于谦创作的一首七言绝句。此诗“ ,要留清白在人间。”两句字面上是咏石灰,实际借物喻人,托物寄怀,表现了诗人高洁的理想。

15.根据课内外积累填空。

(1)古诗中有很多描写中国传统节日的诗句,如:写寒食节的“ ,寒食东风御柳斜。“描写乞巧节的“家家乞巧望秋月, 。”描写中秋节的“今夜月明人尽望, 。”

(2)春雨,古今中外多少人赞美你。“ , 。”这是诗人杜甫描述春雨随着春风在夜里悄悄地落下,悄然无声地来到人间滋润着大地万物的佳句。

16.日积月累

(1)我积累了不少关于“雨”的诗句,韩愈的: , 草色遥看近却无;杜甫的: 当春乃发生。

(2)司马迁说过,人固有一死, 。

(3)《泊船瓜洲》最能表达作者情感的诗句是: 。

(4)千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。(翻译成现代汉语)

。

17.根据所学内容填空。

(1)中国是诗词的国度,诗词中有景,“日出江花 ,春来江水 。”“等闲识得东风面, 。”我们读到了五彩缤纷的春天;诗词中有趣,“儿童散学归来早, 。”“ ,溪头卧剥莲蓬。”我们读到了快乐有趣的童年;诗词中有志,“莫道君行早, 。”“ ,老大徒伤悲!”我们懂得了珍惜光阴。

(2)由于《伯牙鼓琴》的故事,人们把真正了解自己的人叫作“ ”,用“ ”比喻知音难觅或乐曲高妙。

(3)读书让人开阔眼界,增长智慧,正如莎士比亚说的“书籍是 ”,但读书不是一件容易的事,必须做到“三到”,即 、 、 。读书还要与实践相结合,正如陆游《冬夜读书示子聿》中所写:“ ,绝知此事要躬行。”

18.语言积累。

(1)几年来,老师耐心细致地教育我们,就像杜甫笔下的春雨一样“ , ”。

(2)《送元二使安西》一诗中描写环境的诗句是 , 。

(3)古语说:“ , 。”批评往往是刺耳的,不易于接受,但有利于我们的成长和进步。我们还要懂得变通,因为“穷则变, , 。”

(4)即将告别母校,告别老师和同学,我想到了送别诗句“海内存知己, ”,“劝君更尽一杯酒, ”,“洛阳亲友如相问, ”。

参考答案:

1.B

【详解】本题考查的是文学常识、多音字和课文内容巩固。

A.《穷人》一文的作者是俄国作家列夫·托尔斯泰。

B.漂流——piāo liú;漂白——piǎo bái;漂亮——piào liang。

C.《两小儿辩日》选自《列子·汤问》。

D.《北京的春节》按时间顺序描写了热闹的,北京春节详细的写了腊八腊月二十三除夕,正月初一和正月十五这几天人们的民俗活动。

故选B。

2.C

【详解】本题考查文学常识。A项,韩翃的《寒食》写到的传统习俗是“寒食节”;B项,王建的《十五夜望月》写到的传统习俗是“中秋节”;C项,李贺的《马诗》未提及传统习俗;D项,王维的《九月九日忆山东兄弟》写到的传统习俗是“重阳节”。

3.D

【详解】考查了对作家、作品、辩论知识等文学常识的了解以及对词语的理解、修辞方法的辨析,词语的根据平时的课内学习及课外阅读积累完成,不了解的可查阅相关的资料。

A、B、C正确。

D.有误,句中将“高粱”“稻子”当做人来写,赋予了它们人的行为特点,运用了拟人的修辞手法。

4.B

【详解】本题考查对文学常识的掌握。《老人与海》是美国作家海明威于1951年在古巴写的一篇中篇小说,文中的主人公桑提亚哥勇敢、倔强、隐忍、顽强、孤独、坚毅,在面对艰难困苦时仍然表现出坚强不屈,勇往直前,甚至视死如归的精神,即使失败了,也保持人的尊严和勇气,有着胜利者的风度,显示出坚不可摧的精神力量。

5.D

【详解】此题是对文学常识的考查,要注意平时学习时的积累。

A《鲁滨逊漂流记》是英国作家丹尼尔·笛福的一部长篇小说。该作主要讲述了主人公鲁滨逊·克鲁索(Robinson Crusoe)出生于一个中产阶级家庭,一生志在遨游四海,一次在去非洲航海的途中遇到风暴,只身漂流到一个无人的荒岛上,开始了一段与世隔绝的生活的故事。他凭着强韧的意志与不懈的努力,在荒岛上顽强地生存下来,经过28年2个月零19天后得以返回故乡。

B《桃花心木》是当代散文家林清玄创作的一篇散文。此文从描写桃花心木的形状写起,写到桃花心木树苗和种树人,再写作者观察种树人种树的现象,最后写作者与种树人的谈论。引出了“不只是树,人也是一样,在不确定中生活的人,能比较经得起生活的考验,会锻炼出一颗独立自主的心”的道理,点明了文章的主旨。全文语言亲切自然,文笔恬淡清新,娓娓道来,由事入理,融理于事,水到渠成,顺理成章,意味无穷。

C列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰(1828年8月28日-1910年11月7日),19世纪中期俄国批判现实主义作家、政治思想家、哲学家,代表作有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。

D正确。

6.B

【详解】解答此类题目关键是抓住各项表述的要点,仔细回顾有关内容,比较判断正误。

A、C、D正确。B:薛宝钗是《红楼梦》中的人物。

7.D

【详解】本题考查对诗句的理解和掌握,学习诗句不仅要会背诵,还要能理解其意思。

选项A出自宋代王安石《泊船瓜洲》,全文“京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还?”诗句意思“京口和瓜洲不过一水之遥,钟山也只隔着几重青山。温柔的春风又吹绿了大江南岸,天上的明月呀,你什么时候才能够照着我回家呢?”这是一首著名的抒情小诗,抒发了诗人眺望江南、思念家乡的深切感情。诗句描写春天。

选项B出自唐代韩愈《早春呈水部张十八员外》,全文“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。”诗句意思“京城的街道上空丝雨纷纷,雨丝就像乳汁般细密而滋润,小草钻出地面,远望草色依稀连成一片,近看时却显得稀疏零星。一年之中最美的就是这早春的景色,它远胜过了绿杨满城的暮春。”诗句描写春天。

选项C出自宋代叶绍翁《游园不值》,全文“应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。春色满园关不住,一枝红杏出墙来。”诗句意思“也许是园主担心我的木屐踩坏他那爱惜的青苔,轻轻地敲柴门,久久没有人来开。可是这满园的春色毕竟是关不住的,你看,那儿有一枝粉红色的杏花伸出墙头来。”属于春天的诗句。

选项D出自唐代杜牧《山行》,全文“远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。”诗句意思“山石小路远上山巅弯弯又斜斜,白云生发之处隐隐约约有几户人家。只因爱那枫林晚景我把马车停下,霜染的枫叶胜过鲜艳二月的花。”描写秋天。

故答案为D。

8.D

【详解】本题主要考查对课文的理解以及修辞手法的运用。

A.说法错误。“这不是粥,而是小型的农业产品展览会。”这是比喻的修辞手法,这句话把“腊八粥”比喻“农业展览会”。

B.说法错误。“正像司马迁说过的,人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”运用对比的修辞手法。

C.说法错误。《腊八粥》的作者是中国著名作家沈从文。

D.说法正确。

9.C

【详解】本题考查的是作家作品。要求我们平时要加强对作家作品的识记。

C项错误。《钢铁是怎样炼成的》尼古拉·奥斯特洛夫斯基,苏联著名作家。

10.A

【详解】考查课文内容理解。

B项错误,《北京的春节》按年前、年中、年后的顺序来写,其中过小年、正月初六等日子是略写的,详写了腊八、除夕、正月初一和元宵。

C项错误。《十六年前的回忆》,是李星华于1943年写的怀念父亲的文章。

D项错误,贝琪是《汤姆·索亚历险记》中的人物。

11. 孤帆远影碧空尽 唯见长江天际流 桃花潭水深千尺 不及汪伦送我情 莫愁前路无知己 天下何人不识君 劝君更尽一杯酒 西出阳关无故人 子欲养而亲不待 听君一席话

【详解】本题考查古诗的理解和默写。

(1)书写时注意“孤”“帆”“影”“桃”“潭”“深”“情”“愁”的正确写法。

表达离别的诗句还有:春草明年绿,王孙归不归?海内存知己,天涯若比邻。

(2)书写时注意“欲”“养”“待”的正确写法。

(3)书写时注意“君”“席”的正确写法。

12. 轻烟 微风吹散了 薄雾 初阳蒸融了 游丝样的痕迹 重于泰山 轻于鸿毛 今夜月明人尽望 不知秋思落谁家 何当金络脑 快走踏清秋 人生自古谁无死 留取丹心照汗青 路遥知马力 日久见人心

【详解】本题考查诗句和课文内容默写。

(1)书写时要注意“微、薄、雾、蒸、融”的正确写法。

(2)书写时要注意“泰、鸿”的正确写法。

(3)书写时要注意“夜、望、谁、脑、踏、谁、留、照”的正确写法。

(4)书写时要注意“路、遥”的正确写法。

13. 敢于冒险 聪明勇敢 舍己为人 甘于奉献 粉骨碎身浑不怕 要留清白在人间 书到用时方恨少 及日中则如盘盂 远者小而近者大乎 死而后已 多少楼台烟雨中

【详解】本题考查的是对作家作品、古诗以及名言俗语的积累。

(1)根据课文内容可知,《鲁宾逊漂流记》中鲁滨逊的形象是:具有冒险精神、敢于冒险、坚强意志、创造智慧和感恩心;

《汤姆·索亚历险记》中汤姆·索亚的形象是:正义、勇敢、足智多谋、聪明勇敢;

《十六年前的回忆》中李大钊的形象是:形象高大、舍己为人、无所畏惧、敢于牺牲自我;

《金色的鱼钩》中老班长的形象是:忠于革命、甘于奉献、坚强乐观、关心热爱战士、尽职尽责。

(2)书写时注意“骨、碎、留、清”等字的正确写法。

(3)书写时注意“时、恨”等字的正确写法。

(4)书写时注意“盘、盂”等字的正确写法。

(5)书写时注意“死、后”等字的正确写法。

(6)书写时注意“楼、烟”等字的正确写法。

14. 英勇无畏 舍己为人 或重于泰山,或轻于鸿毛 渭城朝雨浥轻尘 随风潜入夜 天街小雨润如酥 粉骨碎身浑不怕

【详解】本题考查课文内容填空、名篇名句理解与默写。

(1)《十六年前的回忆》是革命先驱李大钊的女儿、中国现代作家李星华于1943年创作的一篇散文。文章描写了李大钊镇定从容、英勇无畏的品质。

《金色的鱼钩》课文叙述了长征途中一位炊事班长接受党组织交给的任务,照顾三个生病的小战士过草地,而不惜牺牲自己的故事,表现了老班长忠于革命、舍己为人的崇高品质。

书写时注意“泰”“鸿”的正确写法。

(2)书写时注意“渭”“浥”“随”“潜”“润”“酥”的正确写法;

(3)书写时注意“粉”“碎”的正确写法。

15. 春城无处不飞花 穿尽红丝几万条 不知秋思落谁家 随风潜入夜 润物细无声

【详解】本题考查诗句的默写。

(1)唐代诗人韩翃的《寒食》:春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

唐代林杰的《乞巧》:七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥。家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。

唐代王建的《十五夜望月》:中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

(2)出自唐代诗人杜甫《春夜喜雨》:好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。野径云俱黑,江船火独明。晓看红湿处,花重锦官城。

16. 天街小雨润如酥 好雨知时节 或重于泰山,或轻于鸿毛 春风又绿江南岸,明月何时照我还 经历无数磨难和打击身骨仍坚劲,任凭你刮酷暑的东南风,还是严冬的西北风

【详解】本题考查诗词歌赋默写、名人名言。

(1)唐代韩愈的《早春呈水部张十八员外》,原诗为:天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

唐代杜甫的《春夜喜雨》,原诗为:好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。野径云俱黑,江船火独明。晓看红湿处,花重锦官城。

(2)“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”出自司马迁《报任安书》。

(3)出自宋代诗人王安石《泊船瓜洲》,原诗为:京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还。

(4)出自清代郑燮的《竹石》,要注意重点字词的解释:磨:折磨,挫折,磨炼;击:打击;坚劲:坚强有力;任:任凭,无论,不管;尔:你。

17. 红胜火 绿如蓝 万紫千红总是春 忙趁东风放纸鸢 最喜小儿亡赖 更有早行人 少壮不努力 知己 高山流水 全世界的营养品 心到 眼到 口到 纸上得来终觉浅

【详解】本题考查诗词句的识记。

(1)唐代白居易的《忆江南》全词为:江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南?

宋代朱熹的《春日》全诗为:胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。等闲识得东风面,万紫千红总是春。

清代诗人高鼎的《村居》全诗为:草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。

宋代辛弃疾的《清平乐·村居》,全词为:茅檐低小,溪上青青草。醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。

“莫道君行早,更有早行人。”出自古训《增广贤文》。

两汉汉乐府的《长歌行》,全诗为:青青园中葵,朝露待日晞。阳春布德泽,万物生光辉。常恐秋节至,焜黄华叶衰。百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲!

(2)知己:了解、理解、赏识自己的人。

高山流水:比喻知音难遇或乐曲高妙。

(3)“书是全世界的营养品”这句话是莎士比亚说的。

“读书有三到,谓心到,眼到,口到。”出自宋代朱熹的《读书要三到》。

宋代陆游的《冬夜读书示子聿》,全诗为:古人学问无遗力,少壮工夫老始成。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

18. 随风潜入夜 润物细无声 渭城朝雨浥轻尘 客舍青青柳色新 良药苦口利于病 忠言逆耳利于行 变则通 通则久 天涯若比邻 西出阳关无故人 一片冰心在玉壶

【详解】本题考查诗词句的积累。

(1)出自唐代杜甫的《春夜喜雨》,全诗为:好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。野径云俱黑,江船火独明。晓看红湿处,花重锦官城。

“随风潜入夜,润物细无声。”赞扬了春雨不图名利、默默奉献的无私精神。可用来形容老师对我们的细致教育。

(2)出自唐代王维的《送元二使安西》,全诗为:渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。”描绘了春天的景象。

(3)“良药苦口利于病,忠言逆耳利于行。”出自明代刘基的《苦斋记》,形容应该虚心接受别人的意见和批评或教育人们要勇于接受批评。

“穷则变,变则通,通则久”出自《周易 系辞下》,说明在面临不断发展的局面时,要懂得变通。

(4)唐代王勃的《送杜少府之任蜀州》,全诗为:城阙辅三秦,风烟望五津。与君离别意,同是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。无为在歧路,儿女共沾巾。

唐代王维的《送元二使安西》,全诗为:渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

唐代王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》,全诗为:寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)