2022-2023学年黑龙江省哈尔滨市高二(下)期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年黑龙江省哈尔滨市高二(下)期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 40.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-15 12:21:24 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年黑龙江省哈尔滨市高二(下)期末历史试卷

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1. 秦律规定以“五善”考核官吏,吏有五善,“忠信敬上,清廉毋谤,举事审当,喜为善行,恭敬多让。”五者毕至,必有大赏。这说明秦朝( )

A. 儒学地位显著提高 B. 选官强调德才兼备 C. 延续法律至上传统 D. 高度重视吏治建设

2. 东汉时,裁罢(郡)都尉,其职并入太守。原来作为监察区划的州(部),逐渐演化为郡之上的行政单位,州刺史内掌民政,外统兵马。这一举措( )

A. 强化了中央对地方控制 B. 完善了地方管理制度

C. 埋下了地方割据的隐患 D. 促进了地方经济繁荣

3. 王羲之用笔画线条来表现内心:《兰亭集序》的自足、《丧乱帖》的沉痛、《快雪时晴帖》的欣然,这些不同情怀写下的文字展现出不同的面貌。这反映了魏晋南北朝时期( )

A. 思想解放的时代气象 B. 艺术风貌呈现地域差别

C. 书法重视个性与法度 D. 书法融合了宗教与玄学

4. 唐朝前期,粟、麦为全国的主要食物。唐么宗下令,在今河南地区大开水田,大面积种植水稻。随后,在今天的山东、河北、山西等地,水稻种植也陆续获得成功。这说明唐代( )

A. 民众饮食结构根本改变 B. 重农抑商政策日趋强化

C. 经济重心南移已经完成 D. 土地利用效率得到提高

5. 据《蹴鞠图谱》记载,宋朝时期,在汴京城,有许多蹴球茶坊和角球店,还出现了许多专门制作鞠的手工作坊,有品牌的商品鞠有24种。蹴鞠不仅在民间盛行,在宫廷中也非常流行,宋徽宗就是一位蹴鞠爱好者。据此可知,宋代蹴鞠( )

A. 使市民阶层获得全面发展 B. 拥有广泛的社会影响

C. 促进体魄和军事能力提升 D. 源于民间的劳作技能

6. 清政府在统一后,施行了一系列“填四川”的政策,主要是鼓励外省移民入川基荒。如规定凡愿入川者,将地亩给为永业。各省贫民携带妻子入蜀者,准其入籍等。这一做法的目的是( )

A. 保障政府的财政收入 B. 推动区域经济协调发展

C. 改善四川百姓的生活 D. 缓解中原地区人口压力

7. 从19世纪60年代起,中国一些近代市政工程设施,如电灯、白来水、煤气、卫生设备、下水道和污水处理开始建设,电话、电报、电车、汽车、新式道路等也陆续在通商口界城市出现。这反映出( )

A. 城市化推动城市功能扩展 B. 城市市民居住条件大为改普

C. 工业化与城市化相互促进 D. 近代物质文明影响社会生活

8. 从1927年11月到1928年夏,中国共产党在全国一些地区发动和领导了多次武装起义。起义后一些地区还建立了苏维埃政府,如赣东北弋阳、横峰,广东的潮丰、陆丰、琼崖等地。这反映出当时中共( )

A. 尝试创建人民革命政权 B. 积极推进国民革命运动

C. 开始确立武装夺权方式 D. 坚持共产国际指导方针

9. 新中国成立后,党和政府大力发展业余教育和开展扫官活动。1952年,业余中学和业余小学的在校学生分别达到24.9万人和137.5万人;三年间,全国有400多万人通过:参加冬学和识字班摘掉了文盲帽子。据此可知,业余教育和扫盲活动( )

A. 弥补了中西教育差距 B. 解决了技术人员的不足

C. 提升了社会文化水平 D. 适应了工业化建设需要

10. 改革开放以来,中国遵循和平发展理念,开展了全方位对外交往,致力于推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系,倡导构建人类命运共同体。这些举措( )

A. 利于摆脱外交孤立状态 B. 彰显了中国特色大国外交

C. 意在构建多极世界格局 D. 实现了全球治理的现代化

11. 鉴于气候因素,苏美尔早期居民们不得不挖渠和灌溉,这些工程需要一个远远超过一个家庭或部落的群体进行通力合作,而且工程将在一个相当大的区域内展开,这样就会促使城邦产生。这说明苏美尔地区( )

A. 农业灌溉技术水平领先世界 B. 主要种植的粮食作物为水稻

C. 生产力发展推动了文明产生 D. 河流不定期泛滥造成了威胁

12. 中古时期,日耳曼部落中处在较高阶层的人可以发誓己方陈述属实,从而免罪。而普通人则需要通过“神明裁判”,如被控者被要求从滚沸的锅炉里拿出石头,如果被控者的手恢复,那他就无罪。如果没有恢复,那就有罪。这反映了日耳曼人的法律( )

A. 建立在习惯法的基础上 B. 根据基督教神学来制定

C. 具有比较明显的阶级性 D. 没有受到罗马法的影响

13. 1242年,拔都以伏尔加河下游的萨莱为中心,建立钦察汗国。其疆土大体分为两部分,游牧区由蒙古人直接控制,农耕区则留给原有诸王公,蒙古贵族与钦察草原各游牧部族贵族融合,改操突厥语,改信伊斯兰教。据此可知,蒙古西征改变了( )

A. 亚洲和大部分欧洲的政治组织 B. 亚欧内陆民族分布和文化面貌

C. 亚欧大陆传统贸易通道的困境 D. 世界上主要宗教的分布和力址

14. 阿兹特克人笃信鬼神,盛行活人献祭之风。为此,他们不得不常年与外族交战,获得足够的战俘以作牺牲,遂与周边臣属部落交恶;后来,西班牙殖民者对此加以利用,摧毁了阿兹特克帝国。这表明阿兹特克人( )

A. 采用政教合一的管理体制 B. 崇拜与生活相关的自然神

C. 遭到西方殖民者野蛮屠杀 D. 缺少部落间的团结与认同

15. 19世纪的哲学家黑格尔认为,有些民族是“世界历史性”的民族,注定要对世界历史作出更大的贡献;欧洲民族的政治发展体现了世界理性的最高阶段。他主张由普鲁士王国来统一德国。这说明黑格尔( )

A. 渴望德意志民族的复兴 B. 支持法西斯的侵略扩张

C. 主张由德国来统一欧洲 D. 肯定人民群众历史地位

16. 1948年,在自然科学、工程技术、社会科学和思维科学相互渗透与交融的基础上,产生了系统论、控制论和信息论,催生了许多新的科技领域,如空间技术、高分子合成、新材料、新能源等。这表明( )

A. 科学技术影响着国家前途命运 B. 学科交叉融合促进科技新发展

C. 社会信息化是不可逆转的潮流 D. 颠覆性技术进步推动经济增长

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料唐太宗统治时期,平定了东、西突厥之后,在政治、经济、文化等领域实行了一系列富有历史意义的民族政策。在政治方面,通过羁縻府州制度,即在少敬民族地区设置羁縻州县,对民族地方进行管理,州县的都督、刺史由当地民族首领担任。优待各民族上层人士,任用少数民族优秀人才。通过与少数民族首领多次联钢的方式,改善与少数民族政权的关系。在经济方面,朝廷积极恢复生产,降低少数民族赋税标准,创造相对稳定的生产条件,重新连通西域商路,实现了中原地区与西北地区的物质交换需求。在文化方面,尊重民族文化,鼓励民族文化交流学习,提倡儒学教育,发展唐朝文学艺术。

——摘编自李照磊《唐太宗时期的民族政策及其启示》

(1) 根据材料并结合所学知识,概括唐太宗时期民族政策的主要内容。

(2) 根据材料并结合所学知识,简析唐太宗时期民族政策对中国历史的意义。

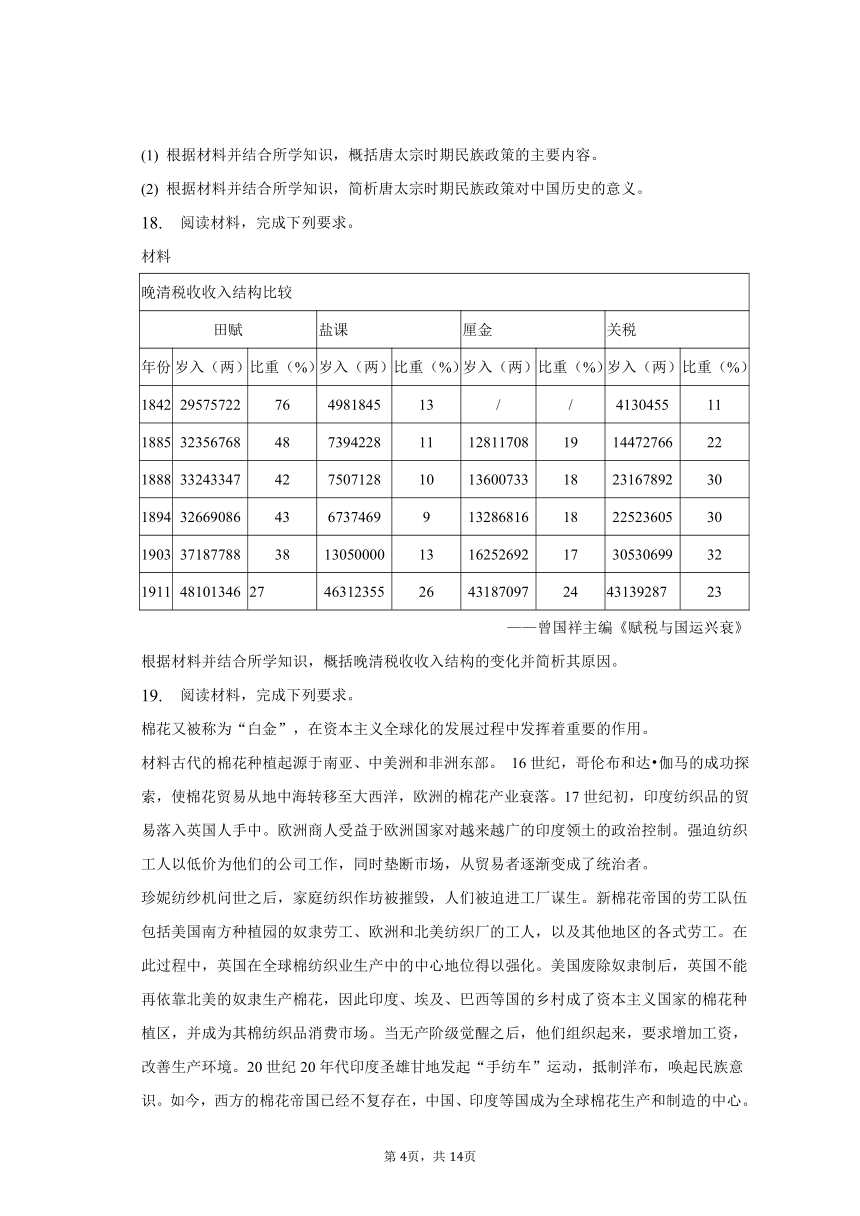

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料

晚清税收收入结构比较

田赋 盐课 厘金 关税

年份 岁入(两) 比重(%) 岁入(两) 比重(%) 岁入(两) 比重(%) 岁入(两) 比重(%)

1842 29575722 76 4981845 13 / / 4130455 11

1885 32356768 48 7394228 11 12811708 19 14472766 22

1888 33243347 42 7507128 10 13600733 18 23167892 30

1894 32669086 43 6737469 9 13286816 18 22523605 30

1903 37187788 38 13050000 13 16252692 17 30530699 32

1911 48101346 27 46312355 26 43187097 24 43139287 23

——曾国祥主编《赋税与国运兴衰》

根据材料并结合所学知识,概括晚清税收收入结构的变化并简析其原因。

19. 阅读材料,完成下列要求。

棉花又被称为“白金”,在资本主义全球化的发展过程中发挥着重要的作用。

材料古代的棉花种植起源于南亚、中美洲和非洲东部。 16世纪,哥伦布和达 伽马的成功探索,使棉花贸易从地中海转移至大西洋,欧洲的棉花产业衰落。17世纪初,印度纺织品的贸易落入英国人手中。欧洲商人受益于欧洲国家对越来越广的印度领土的政治控制。强迫纺织工人以低价为他们的公司工作,同时垫断市场,从贸易者逐渐变成了统治者。

珍妮纺纱机问世之后,家庭纺织作坊被摧毁,人们被迫进工厂谋生。新棉花帝国的劳工队伍包括美国南方种植园的奴隶劳工、欧洲和北美纺织厂的工人,以及其他地区的各式劳工。在此过程中,英国在全球棉纺织业生产中的中心地位得以强化。美国废除奴隶制后,英国不能再依靠北美的奴隶生产棉花,因此印度、埃及、巴西等国的乡村成了资本主义国家的棉花种植区,并成为其棉纺织品消费市场。当无产阶级觉醒之后,他们组织起来,要求增加工资,改善生产环境。20世纪20年代印度圣雄甘地发起“手纺车”运动,抵制洋布,唤起民族意识。如今,西方的棉花帝国已经不复存在,中国、印度等国成为全球棉花生产和制造的中心。

——摘编自斯文 贝克特《棉花帝国一一部资本主义全球史》

(1) 根据材料并结合所学知识,概括棉花能够在全球范围内逐渐流通广泛的原因。

(2) 根据材料并结合所学知识,说明棉花对资本主义世界体系发展产生的影响。

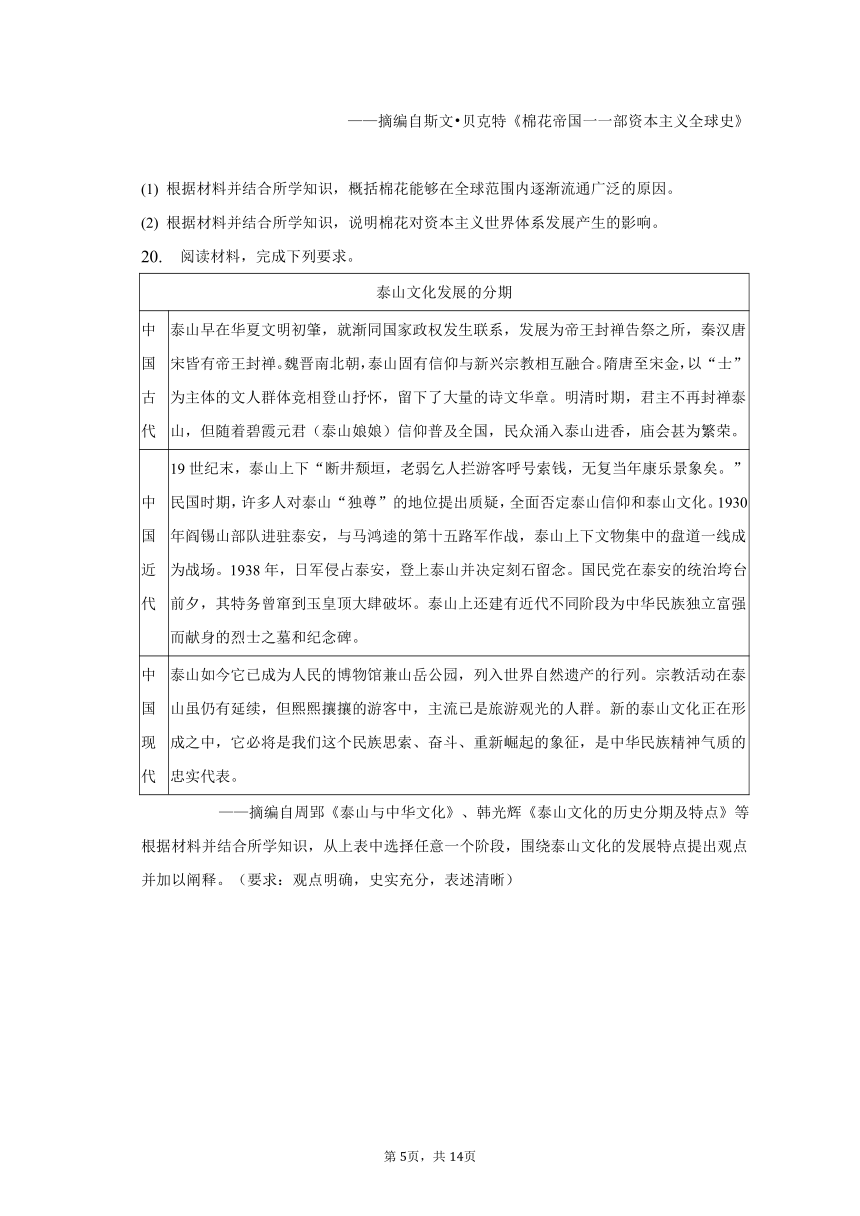

20. 阅读材料,完成下列要求。

泰山文化发展的分期

中国古代 泰山早在华夏文明初肇,就渐同国家政权发生联系,发展为帝王封禅告祭之所,秦汉唐宋皆有帝王封禅。魏晋南北朝,泰山固有信仰与新兴宗教相互融合。隋唐至宋金,以“士”为主体的文人群体竞相登山抒怀,留下了大量的诗文华章。明清时期,君主不再封禅泰山,但随着碧霞元君(泰山娘娘)信仰普及全国,民众涌入泰山进香,庙会甚为繁荣。

中国近代 19世纪末,泰山上下“断井颓垣,老弱乞人拦游客呼号索钱,无复当年康乐景象矣。”民国时期,许多人对泰山“独尊”的地位提出质疑,全面否定泰山信仰和泰山文化。1930年阎锡山部队进驻泰安,与马鸿逵的第十五路军作战,泰山上下文物集中的盘道一线成为战场。1938年,日军侵占泰安,登上泰山并决定刻石留念。国民党在泰安的统治垮台前夕,其特务曾窜到玉皇顶大肆破坏。泰山上还建有近代不同阶段为中华民族独立富强而献身的烈士之墓和纪念碑。

中国现代 泰山如今它已成为人民的博物馆兼山岳公园,列入世界自然遗产的行列。宗教活动在泰山虽仍有延续,但熙熙攘攘的游客中,主流已是旅游观光的人群。新的泰山文化正在形成之中,它必将是我们这个民族思索、奋斗、重新崛起的象征,是中华民族精神气质的忠实代表。

——摘编自周郢《泰山与中华文化》、韩光辉《泰山文化的历史分期及特点》等

根据材料并结合所学知识,从上表中选择任意一个阶段,围绕泰山文化的发展特点提出观点并加以阐释。(要求:观点明确,史实充分,表述清晰)

答案和解析

1.【答案】D

【解析】通过材料“忠信敬上,清廉毋谤,举事审当,喜为善行,恭敬多让”可知秦朝考查官吏的多种方面的品德,忠信、清廉、善行、恭敬,所以秦朝高度重视吏治建设,选择D;

材料中没有提到儒学的地位,排除A;

材料考查的是官吏考核,不是选官,排除B;

材料中体现的是官吏考核,不是法律至上,排除C。

故选:D。

本题主要考查的是秦朝的中央集权制度,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是秦朝的中央集权制度,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

2.【答案】C

【解析】A.这一举措弱化了中央对地方的控制,故A项错误;

B.材料所述是中央对地方的管理,削弱了中央集权,并非完善了地方管理制度,故B项错误;

C.根据材料“原来作为监察区划的州(部),逐渐演化为郡之上的行政单位,州刺史内掌民政,外统兵马。”可知传统的具有监察职能的州(部)转变我地方行政单位,刺史成为地方行政长官,刺史权力扩大,这为后来的地方割据埋下隐患,故C项正确;

D.材料所述与地方经济发展无关,故D项错误。

故选:C。

本题考查了东汉的兴衰,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以东汉的兴衰为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

3.【答案】A

【解析】通过材料“这些不同情怀写下的文字展现出不同的面貌”可知当时在同一时代下,王羲之用笔画线条表达出了不同的内心。再加上当时的时代是魏晋南北朝时期,所以可知思想解放促进了王羲之心态的多样,选择A;

材料中没有体现不同的地域,排除B;

材料中没有体现书法重视个性与法度,排除C;

材料中没有体现书法与宗教和玄学相融合,排除D。

故选:A。

本题主要考查的是中国古代书法艺术的发展,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是中国古代书法艺术的发展,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

4.【答案】D

【解析】通过材料“在今河南地区大开水田,大面积种植水稻。随后,在今天的山东、河北、山西等地,水稻种植也陆续获得成功”可知当时的土地利用率提高了,水稻种植起到了良好的效果,选择D;

通过种植粮食,无法判断民众饮食结构的变化,排除A;

材料中没有体现重农抑商政策,排除B;

南宋时期经济重心的南移完成,与材料时间不符,排除C。

故选:D。

本题主要考查的是唐代社会经济的发展,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是唐代经济社会的发展,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

5.【答案】B

【解析】依据材料可知,宋朝时期,汴京城有许多蹴球茶坊和角球店,还出现许多专门制作鞠的手工作坊,有品牌的商品鞠有24种。而且蹴鞠不仅在民间盛行,在宫廷中也非常流行。这反映了宋代蹴鞠非常盛行,拥有广泛的社会影响,故B项正确;

材料不仅仅涉及市民阶层,故A项错误;

蹴鞠属于娱乐活动,与军事能力提升关系不大,故C项错误;

材料并没有体现蹴鞠源于民间的劳作技能,故D项错误。

故选:B。

本题考查宋代的社会生活,解题的关键是解读分析材料信息,从中可以看出宋代蹴鞠的社会基础广泛。

本题考查宋代社会生活的表现,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

6.【答案】A

【解析】通过材料“主要是鼓励外省移民入川基荒。如规定凡愿入川者,将地亩给为永业。各省贫民携带妻子入蜀者,准其入籍”可知鼓励外地人口进入到四川建立户籍,有利于增加四川的税收,提高财政收入,选择A;

贫民入蜀不能直接推动经济协调发展,排除B;

材料中没有体现改善百姓生活,排除C;

材料中没有体现出缓解人口压力,排除D。

故选:A。

本题主要考查的是中国古代户籍制度的演变,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是中国古代户籍制度的演变,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

7.【答案】D

【解析】材料中“中国一些近代市政工程设施,如电灯、白来水、煤气、卫生设备、下水道和污水处理开始建设,电话、电报、电车、汽车、新式道路等也陆续在通商口界城市出现”可知近代物质文明影响社会的生活,选择D;

材料中提到的是物质文明的发展,而不是城市化的作用,排除A;

材料中没有体现出城市居民居住条件的改善,排除B;

材料中只提到了工业化促进了城市化,没有提到城市化对工业化的作用,排除C。

故选:D。

本题主要考查的是近代以来的城市化进程,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是近代化以来的城市化进程,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

8.【答案】A

【解析】根据材料可知,此时处于国共对峙时期,中国共产党在全国一些地区发动和领导了多次武装起义,并建立苏维埃政府,反映出当时中共尝试创建人民革命政权,A项正确;

根据材料时间“1927年11月到1928年夏”可知,此时国民革命运动已经失败,排除B项;

八一南昌起义标志着中国共产党开始确立武装夺权方式,排除C项;

材料反映出当时中共尝试创建人民革命政权,未涉及共产国际指导方针,排除D项。

故选:A。

本题考查了农村包围城市革命道路,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了农村包围城市革命道路,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

9.【答案】C

【解析】通过材料“1952年,业余中学和业余小学的在校学生分别达到24.9万人和137.5万人;三年间,全国有400多万人通过:参加冬学和识字班摘掉了文盲帽子”可知业余教育和扫盲活动提升了社会文化水平,选择C;

材料中没有提到同中西教育的差距,排除A;

业余教育和扫盲活动无法解决技术人员的不足,排除B;

新中国成立后,1952年中国正处于恢复发展时期,还没有进入到工业化建设时期,排除D。

故选:C。

本题主要考查的是人民教育的奠基,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是人民教育的奠基,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

10.【答案】B

【解析】中国进入到改革开放的新时期,中国逐渐发展成为了世界大国,并不断承担着大国的责任。通过材料“开展了全方位对外交往,致力于推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系,倡导构建人类命运共同体”可知这些举措彰显了中国特色大国的身份,选择B;

中国在改革开放前,1972年恢复联合国的合法席位,就已经摆脱了外交孤立的状态,排除A;

材料中没有提到意在构建多级世界格局,排除C;

材料中没有体现出实现了全球治理的现代化,排除D。

故选:B。

本题主要考查的是新时期外交政策的调整,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是新时期外交政策是调整,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

11.【答案】C

【解析】材料“这些工程需要一个远远超过一个家庭或部落的群体进行通力合作,而且工程将在一个相当大的区域内展开”体现大型工程的进行,前提是生产力的发展,故C正确;

A题干不能体现,排除;

题干不能体现种植水稻,故排除B;

D是无关项,排除。

故选:C。

本题考查苏美尔文明,依据材料“这些工程需要一个远远超过一个家庭或部落的群体进行通力合作,而且工程将在一个相当大的区域内展开”等信息并结合所学知识进行分析。

本题考查了苏美尔文明,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

12.【答案】A

【解析】习惯法维护较高阶层贵族的利益,在材料中就提到了对于普通人要进行“神明裁判”对较高阶层的可以通过发誓来解决,所以说日耳曼人的法律建立在习惯法的基础上的,选择A;

材料中并没有提到是根据基督神学来制定的,排除B;

材料中只是提到不同身份的人有不同的处理方法,没有体现其他的阶级性,排除C;

材料中没有提到和罗马法的关系,排除D。

故选:A。

本题主要考查的是中古欧洲的封建制度,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是中古欧洲的封建制度,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

13.【答案】B

【解析】通过材料“游牧区由蒙古人直接控制,农耕区则留给原有诸王公,蒙古贵族与钦察草原各游牧部族贵族融合,改操突厥语,改信伊斯兰教”可知蒙古西征改变了亚欧内陆民族分布和文化面貌,选择B;

蒙古的西征只是改变了亚欧内陆民族分布和文化面貌,没有提到他们的政治组织,排除A;

材料中蒙古的西征只是改变了亚欧内陆民族分布和文化面貌,没有提到他们的贸易通道的困境,排除C;

材料中没有提到改变了世界上主要宗教的分布和力址,排除D。

故选:B。

本题主要考查的是蒙古西征与东西方交流,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是蒙古西征与东西方交流,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

14.【答案】D

【解析】从材料“为此,他们不得不常年与外族交战,获得足够的战俘以作牺牲,遂与周边臣属部落交恶;”和所学知识可知,阿兹特克人缺少部落间的团结与认同,D正确;

ABC选项内容从材料中体现不出来,排除。

故选:D。

本题考查了玛雅文化、阿兹特克文化和印加文化,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了玛雅文化、阿兹特克文化和印加文化,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

15.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,统一是民族振兴的重要前提,黑格尔主张由普鲁士王国来统一德国,说明他渴望德意志民族的复兴,故A正确;

20世纪30年代,德国法西斯出现,故排除B;

C不符合题干主旨,排除;

D题干不能体现,排除。

故选:A。

本题考查德国统一的相关知识,依据材料“欧洲民族的政治发展体现了世界理性的最高阶段。他主张由普鲁士王国来统一德国”等信息并结合所学知识进行分析。

本题考查了德国统一,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

16.【答案】B

【解析】根据材料“在自然科学、工程技术、社会科学和思维科学相互渗透与交融的基础上,产生了系统论、控制论和信息论,催生了许多新的科技领域,如空间技术、高分子合成、新材料、新能源等”可知,第三次科技革命的兴起是基于多学科的渗透与融合而催生,反映了学科交叉融合促进科技新发展,B项正确;

材料未反映科学对国家命运的作用,排除A项;

材料并未强调社会信息化的发展,排除C项;

材料未体现技术进步对经济的作用,排除D项。

故选:B。

本题考查第三次科技革命,结合题干“在自然科学、工程技术、社会科学和思维科学相互渗透与交融的基础上,产生了系统论、控制论和信息论,催生了许多新的科技领域,如空间技术、高分子合成、新材料、新能源等”及第三次科技革命的特点进行分析。

本题考查第三次科技革命,考查学生根据材料进行分析理解的能力。

17.【答案】【小题1】政治方面:羁縻府州制度,管理民族事务;和少数民族联姻、和亲,改善民族关系;任用少数民族优秀人才。

经济方面:减轻少数民族赋税;联通西域商路。

文化方面:尊重民族文化;鼓励民族文化交流学习;提倡儒学教育。

【小题2】有利于民族地区的经济、文化的发展;推动统一多民族国家的发展;促进了民族交融、民族融合;加强了各个民族间的交流和联系;对后世的民族关系产生了深远的影响。

【解析】(1)本题主要考查的是唐太宗的民族政策的内容,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

(2)本题主要考查的是唐太宗的民族政策的意义,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是唐太宗的民族政策,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

18.【答案】变化:通过观察表格数据可知,当时的田赋比重大幅下降,关税收入大幅提升;出现了新的税种;通过所学可知,晚清时期税收主体由农业税过渡到了工商税。

原因:通过对所学知识的了解可知,自然经济逐渐解体,商品经济得到了进一步的发展,是的工商业和近代交通事业也迅速发生,中国的进出口贸易得到了进一步的增长;税收的制度和政策的调整是的税收主体发生了变化。

故答案为:

变化:田赋的比重大幅下降;关税收入大幅上升;出现新税种——厘金并占据较大份额;晚清税收主体由农业税到工商税。

原因:自然经济逐渐解体,商品经济进一步发展;近代工商业和交通事业发展;中国进出口贸易进一步增长;清政府税收制度和政策的调整。

【解析】本题主要考查的是近代中国经济结构的变化,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是近代中国经济结构的变化,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

19.【答案】【小题1】棉花轻薄透气,棉织物能够满足人们御寒保暖的基本生存需求和多样化的消费选择;棉纺织技艺与纺织工具的不断进步;新航路的开辟,世界各地联系的加强;第一次工业革命棉纺织机器的改进,技术的提高;资本主义世界市场初步形成;第二次工业革命后世界殖民体系最终形成。

【小题2】调动了全世界的资本、土地资源和劳动力;推动了西方国家的工业化进程,也让非西方国家被迫卷入工业化进程,最终推动了整个世界的全球化和现代化;造成了世界各地长期发展的不均衡;一定程度上促进了亚非拉民族解放运动的兴起。

【解析】(1)本题主要考查的是资本主义世界市场的形成,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

(2)本题主要考查的是资本主义世界市场的形成,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是资本主义世界市场的形成,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

20.【答案】本题是论述题之历史事物阐释题。时空是古代—现代(中国)。首先,从上表中选择任意一个阶段,阅读材料,拟定论题,比如选择中国古代,根据材料古代各个时期的表现,可得出特点为泰山文化的发展具有时代性,逐渐走向世俗化;其次,结合魏晋南北朝时期、隋唐宋金、明清的史实,对材料中泰山的相关信息进行分析阐述,可得出魏晋南北朝时期,佛教、道教兴盛,泰山固有信仰与其融合;隋唐宋金,科举制发展,造就以“士”为主体的文人群体,在泰山留下了大量诗文。明清君主专制强化,君主不再封禅泰山,随着商品经济发展,市民阶层壮大,泰山庙会繁荣。

还可从中国近代、中国现代的角度进行阐释说明。

故答案为:

阶段:中国古代。

特点:泰山文化的发展具有时代性,逐渐走向世俗化

阐释:魏晋南北朝时期,佛教、道教兴盛,泰山固有信仰与其融合;隋唐宋金,科举制发展,造就以“士”为主体的文人群体,在泰山留下了大量诗文。明清君主专制强化,君主不再封禅泰山,随着商品经济发展,市民阶层壮大,泰山庙会繁荣。

【解析】本题考查了中国古代政治制度,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中国古代政治制度,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

第1页,共1页

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1. 秦律规定以“五善”考核官吏,吏有五善,“忠信敬上,清廉毋谤,举事审当,喜为善行,恭敬多让。”五者毕至,必有大赏。这说明秦朝( )

A. 儒学地位显著提高 B. 选官强调德才兼备 C. 延续法律至上传统 D. 高度重视吏治建设

2. 东汉时,裁罢(郡)都尉,其职并入太守。原来作为监察区划的州(部),逐渐演化为郡之上的行政单位,州刺史内掌民政,外统兵马。这一举措( )

A. 强化了中央对地方控制 B. 完善了地方管理制度

C. 埋下了地方割据的隐患 D. 促进了地方经济繁荣

3. 王羲之用笔画线条来表现内心:《兰亭集序》的自足、《丧乱帖》的沉痛、《快雪时晴帖》的欣然,这些不同情怀写下的文字展现出不同的面貌。这反映了魏晋南北朝时期( )

A. 思想解放的时代气象 B. 艺术风貌呈现地域差别

C. 书法重视个性与法度 D. 书法融合了宗教与玄学

4. 唐朝前期,粟、麦为全国的主要食物。唐么宗下令,在今河南地区大开水田,大面积种植水稻。随后,在今天的山东、河北、山西等地,水稻种植也陆续获得成功。这说明唐代( )

A. 民众饮食结构根本改变 B. 重农抑商政策日趋强化

C. 经济重心南移已经完成 D. 土地利用效率得到提高

5. 据《蹴鞠图谱》记载,宋朝时期,在汴京城,有许多蹴球茶坊和角球店,还出现了许多专门制作鞠的手工作坊,有品牌的商品鞠有24种。蹴鞠不仅在民间盛行,在宫廷中也非常流行,宋徽宗就是一位蹴鞠爱好者。据此可知,宋代蹴鞠( )

A. 使市民阶层获得全面发展 B. 拥有广泛的社会影响

C. 促进体魄和军事能力提升 D. 源于民间的劳作技能

6. 清政府在统一后,施行了一系列“填四川”的政策,主要是鼓励外省移民入川基荒。如规定凡愿入川者,将地亩给为永业。各省贫民携带妻子入蜀者,准其入籍等。这一做法的目的是( )

A. 保障政府的财政收入 B. 推动区域经济协调发展

C. 改善四川百姓的生活 D. 缓解中原地区人口压力

7. 从19世纪60年代起,中国一些近代市政工程设施,如电灯、白来水、煤气、卫生设备、下水道和污水处理开始建设,电话、电报、电车、汽车、新式道路等也陆续在通商口界城市出现。这反映出( )

A. 城市化推动城市功能扩展 B. 城市市民居住条件大为改普

C. 工业化与城市化相互促进 D. 近代物质文明影响社会生活

8. 从1927年11月到1928年夏,中国共产党在全国一些地区发动和领导了多次武装起义。起义后一些地区还建立了苏维埃政府,如赣东北弋阳、横峰,广东的潮丰、陆丰、琼崖等地。这反映出当时中共( )

A. 尝试创建人民革命政权 B. 积极推进国民革命运动

C. 开始确立武装夺权方式 D. 坚持共产国际指导方针

9. 新中国成立后,党和政府大力发展业余教育和开展扫官活动。1952年,业余中学和业余小学的在校学生分别达到24.9万人和137.5万人;三年间,全国有400多万人通过:参加冬学和识字班摘掉了文盲帽子。据此可知,业余教育和扫盲活动( )

A. 弥补了中西教育差距 B. 解决了技术人员的不足

C. 提升了社会文化水平 D. 适应了工业化建设需要

10. 改革开放以来,中国遵循和平发展理念,开展了全方位对外交往,致力于推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系,倡导构建人类命运共同体。这些举措( )

A. 利于摆脱外交孤立状态 B. 彰显了中国特色大国外交

C. 意在构建多极世界格局 D. 实现了全球治理的现代化

11. 鉴于气候因素,苏美尔早期居民们不得不挖渠和灌溉,这些工程需要一个远远超过一个家庭或部落的群体进行通力合作,而且工程将在一个相当大的区域内展开,这样就会促使城邦产生。这说明苏美尔地区( )

A. 农业灌溉技术水平领先世界 B. 主要种植的粮食作物为水稻

C. 生产力发展推动了文明产生 D. 河流不定期泛滥造成了威胁

12. 中古时期,日耳曼部落中处在较高阶层的人可以发誓己方陈述属实,从而免罪。而普通人则需要通过“神明裁判”,如被控者被要求从滚沸的锅炉里拿出石头,如果被控者的手恢复,那他就无罪。如果没有恢复,那就有罪。这反映了日耳曼人的法律( )

A. 建立在习惯法的基础上 B. 根据基督教神学来制定

C. 具有比较明显的阶级性 D. 没有受到罗马法的影响

13. 1242年,拔都以伏尔加河下游的萨莱为中心,建立钦察汗国。其疆土大体分为两部分,游牧区由蒙古人直接控制,农耕区则留给原有诸王公,蒙古贵族与钦察草原各游牧部族贵族融合,改操突厥语,改信伊斯兰教。据此可知,蒙古西征改变了( )

A. 亚洲和大部分欧洲的政治组织 B. 亚欧内陆民族分布和文化面貌

C. 亚欧大陆传统贸易通道的困境 D. 世界上主要宗教的分布和力址

14. 阿兹特克人笃信鬼神,盛行活人献祭之风。为此,他们不得不常年与外族交战,获得足够的战俘以作牺牲,遂与周边臣属部落交恶;后来,西班牙殖民者对此加以利用,摧毁了阿兹特克帝国。这表明阿兹特克人( )

A. 采用政教合一的管理体制 B. 崇拜与生活相关的自然神

C. 遭到西方殖民者野蛮屠杀 D. 缺少部落间的团结与认同

15. 19世纪的哲学家黑格尔认为,有些民族是“世界历史性”的民族,注定要对世界历史作出更大的贡献;欧洲民族的政治发展体现了世界理性的最高阶段。他主张由普鲁士王国来统一德国。这说明黑格尔( )

A. 渴望德意志民族的复兴 B. 支持法西斯的侵略扩张

C. 主张由德国来统一欧洲 D. 肯定人民群众历史地位

16. 1948年,在自然科学、工程技术、社会科学和思维科学相互渗透与交融的基础上,产生了系统论、控制论和信息论,催生了许多新的科技领域,如空间技术、高分子合成、新材料、新能源等。这表明( )

A. 科学技术影响着国家前途命运 B. 学科交叉融合促进科技新发展

C. 社会信息化是不可逆转的潮流 D. 颠覆性技术进步推动经济增长

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料唐太宗统治时期,平定了东、西突厥之后,在政治、经济、文化等领域实行了一系列富有历史意义的民族政策。在政治方面,通过羁縻府州制度,即在少敬民族地区设置羁縻州县,对民族地方进行管理,州县的都督、刺史由当地民族首领担任。优待各民族上层人士,任用少数民族优秀人才。通过与少数民族首领多次联钢的方式,改善与少数民族政权的关系。在经济方面,朝廷积极恢复生产,降低少数民族赋税标准,创造相对稳定的生产条件,重新连通西域商路,实现了中原地区与西北地区的物质交换需求。在文化方面,尊重民族文化,鼓励民族文化交流学习,提倡儒学教育,发展唐朝文学艺术。

——摘编自李照磊《唐太宗时期的民族政策及其启示》

(1) 根据材料并结合所学知识,概括唐太宗时期民族政策的主要内容。

(2) 根据材料并结合所学知识,简析唐太宗时期民族政策对中国历史的意义。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料

晚清税收收入结构比较

田赋 盐课 厘金 关税

年份 岁入(两) 比重(%) 岁入(两) 比重(%) 岁入(两) 比重(%) 岁入(两) 比重(%)

1842 29575722 76 4981845 13 / / 4130455 11

1885 32356768 48 7394228 11 12811708 19 14472766 22

1888 33243347 42 7507128 10 13600733 18 23167892 30

1894 32669086 43 6737469 9 13286816 18 22523605 30

1903 37187788 38 13050000 13 16252692 17 30530699 32

1911 48101346 27 46312355 26 43187097 24 43139287 23

——曾国祥主编《赋税与国运兴衰》

根据材料并结合所学知识,概括晚清税收收入结构的变化并简析其原因。

19. 阅读材料,完成下列要求。

棉花又被称为“白金”,在资本主义全球化的发展过程中发挥着重要的作用。

材料古代的棉花种植起源于南亚、中美洲和非洲东部。 16世纪,哥伦布和达 伽马的成功探索,使棉花贸易从地中海转移至大西洋,欧洲的棉花产业衰落。17世纪初,印度纺织品的贸易落入英国人手中。欧洲商人受益于欧洲国家对越来越广的印度领土的政治控制。强迫纺织工人以低价为他们的公司工作,同时垫断市场,从贸易者逐渐变成了统治者。

珍妮纺纱机问世之后,家庭纺织作坊被摧毁,人们被迫进工厂谋生。新棉花帝国的劳工队伍包括美国南方种植园的奴隶劳工、欧洲和北美纺织厂的工人,以及其他地区的各式劳工。在此过程中,英国在全球棉纺织业生产中的中心地位得以强化。美国废除奴隶制后,英国不能再依靠北美的奴隶生产棉花,因此印度、埃及、巴西等国的乡村成了资本主义国家的棉花种植区,并成为其棉纺织品消费市场。当无产阶级觉醒之后,他们组织起来,要求增加工资,改善生产环境。20世纪20年代印度圣雄甘地发起“手纺车”运动,抵制洋布,唤起民族意识。如今,西方的棉花帝国已经不复存在,中国、印度等国成为全球棉花生产和制造的中心。

——摘编自斯文 贝克特《棉花帝国一一部资本主义全球史》

(1) 根据材料并结合所学知识,概括棉花能够在全球范围内逐渐流通广泛的原因。

(2) 根据材料并结合所学知识,说明棉花对资本主义世界体系发展产生的影响。

20. 阅读材料,完成下列要求。

泰山文化发展的分期

中国古代 泰山早在华夏文明初肇,就渐同国家政权发生联系,发展为帝王封禅告祭之所,秦汉唐宋皆有帝王封禅。魏晋南北朝,泰山固有信仰与新兴宗教相互融合。隋唐至宋金,以“士”为主体的文人群体竞相登山抒怀,留下了大量的诗文华章。明清时期,君主不再封禅泰山,但随着碧霞元君(泰山娘娘)信仰普及全国,民众涌入泰山进香,庙会甚为繁荣。

中国近代 19世纪末,泰山上下“断井颓垣,老弱乞人拦游客呼号索钱,无复当年康乐景象矣。”民国时期,许多人对泰山“独尊”的地位提出质疑,全面否定泰山信仰和泰山文化。1930年阎锡山部队进驻泰安,与马鸿逵的第十五路军作战,泰山上下文物集中的盘道一线成为战场。1938年,日军侵占泰安,登上泰山并决定刻石留念。国民党在泰安的统治垮台前夕,其特务曾窜到玉皇顶大肆破坏。泰山上还建有近代不同阶段为中华民族独立富强而献身的烈士之墓和纪念碑。

中国现代 泰山如今它已成为人民的博物馆兼山岳公园,列入世界自然遗产的行列。宗教活动在泰山虽仍有延续,但熙熙攘攘的游客中,主流已是旅游观光的人群。新的泰山文化正在形成之中,它必将是我们这个民族思索、奋斗、重新崛起的象征,是中华民族精神气质的忠实代表。

——摘编自周郢《泰山与中华文化》、韩光辉《泰山文化的历史分期及特点》等

根据材料并结合所学知识,从上表中选择任意一个阶段,围绕泰山文化的发展特点提出观点并加以阐释。(要求:观点明确,史实充分,表述清晰)

答案和解析

1.【答案】D

【解析】通过材料“忠信敬上,清廉毋谤,举事审当,喜为善行,恭敬多让”可知秦朝考查官吏的多种方面的品德,忠信、清廉、善行、恭敬,所以秦朝高度重视吏治建设,选择D;

材料中没有提到儒学的地位,排除A;

材料考查的是官吏考核,不是选官,排除B;

材料中体现的是官吏考核,不是法律至上,排除C。

故选:D。

本题主要考查的是秦朝的中央集权制度,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是秦朝的中央集权制度,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

2.【答案】C

【解析】A.这一举措弱化了中央对地方的控制,故A项错误;

B.材料所述是中央对地方的管理,削弱了中央集权,并非完善了地方管理制度,故B项错误;

C.根据材料“原来作为监察区划的州(部),逐渐演化为郡之上的行政单位,州刺史内掌民政,外统兵马。”可知传统的具有监察职能的州(部)转变我地方行政单位,刺史成为地方行政长官,刺史权力扩大,这为后来的地方割据埋下隐患,故C项正确;

D.材料所述与地方经济发展无关,故D项错误。

故选:C。

本题考查了东汉的兴衰,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以东汉的兴衰为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

3.【答案】A

【解析】通过材料“这些不同情怀写下的文字展现出不同的面貌”可知当时在同一时代下,王羲之用笔画线条表达出了不同的内心。再加上当时的时代是魏晋南北朝时期,所以可知思想解放促进了王羲之心态的多样,选择A;

材料中没有体现不同的地域,排除B;

材料中没有体现书法重视个性与法度,排除C;

材料中没有体现书法与宗教和玄学相融合,排除D。

故选:A。

本题主要考查的是中国古代书法艺术的发展,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是中国古代书法艺术的发展,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

4.【答案】D

【解析】通过材料“在今河南地区大开水田,大面积种植水稻。随后,在今天的山东、河北、山西等地,水稻种植也陆续获得成功”可知当时的土地利用率提高了,水稻种植起到了良好的效果,选择D;

通过种植粮食,无法判断民众饮食结构的变化,排除A;

材料中没有体现重农抑商政策,排除B;

南宋时期经济重心的南移完成,与材料时间不符,排除C。

故选:D。

本题主要考查的是唐代社会经济的发展,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是唐代经济社会的发展,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

5.【答案】B

【解析】依据材料可知,宋朝时期,汴京城有许多蹴球茶坊和角球店,还出现许多专门制作鞠的手工作坊,有品牌的商品鞠有24种。而且蹴鞠不仅在民间盛行,在宫廷中也非常流行。这反映了宋代蹴鞠非常盛行,拥有广泛的社会影响,故B项正确;

材料不仅仅涉及市民阶层,故A项错误;

蹴鞠属于娱乐活动,与军事能力提升关系不大,故C项错误;

材料并没有体现蹴鞠源于民间的劳作技能,故D项错误。

故选:B。

本题考查宋代的社会生活,解题的关键是解读分析材料信息,从中可以看出宋代蹴鞠的社会基础广泛。

本题考查宋代社会生活的表现,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

6.【答案】A

【解析】通过材料“主要是鼓励外省移民入川基荒。如规定凡愿入川者,将地亩给为永业。各省贫民携带妻子入蜀者,准其入籍”可知鼓励外地人口进入到四川建立户籍,有利于增加四川的税收,提高财政收入,选择A;

贫民入蜀不能直接推动经济协调发展,排除B;

材料中没有体现改善百姓生活,排除C;

材料中没有体现出缓解人口压力,排除D。

故选:A。

本题主要考查的是中国古代户籍制度的演变,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是中国古代户籍制度的演变,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

7.【答案】D

【解析】材料中“中国一些近代市政工程设施,如电灯、白来水、煤气、卫生设备、下水道和污水处理开始建设,电话、电报、电车、汽车、新式道路等也陆续在通商口界城市出现”可知近代物质文明影响社会的生活,选择D;

材料中提到的是物质文明的发展,而不是城市化的作用,排除A;

材料中没有体现出城市居民居住条件的改善,排除B;

材料中只提到了工业化促进了城市化,没有提到城市化对工业化的作用,排除C。

故选:D。

本题主要考查的是近代以来的城市化进程,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是近代化以来的城市化进程,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

8.【答案】A

【解析】根据材料可知,此时处于国共对峙时期,中国共产党在全国一些地区发动和领导了多次武装起义,并建立苏维埃政府,反映出当时中共尝试创建人民革命政权,A项正确;

根据材料时间“1927年11月到1928年夏”可知,此时国民革命运动已经失败,排除B项;

八一南昌起义标志着中国共产党开始确立武装夺权方式,排除C项;

材料反映出当时中共尝试创建人民革命政权,未涉及共产国际指导方针,排除D项。

故选:A。

本题考查了农村包围城市革命道路,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了农村包围城市革命道路,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

9.【答案】C

【解析】通过材料“1952年,业余中学和业余小学的在校学生分别达到24.9万人和137.5万人;三年间,全国有400多万人通过:参加冬学和识字班摘掉了文盲帽子”可知业余教育和扫盲活动提升了社会文化水平,选择C;

材料中没有提到同中西教育的差距,排除A;

业余教育和扫盲活动无法解决技术人员的不足,排除B;

新中国成立后,1952年中国正处于恢复发展时期,还没有进入到工业化建设时期,排除D。

故选:C。

本题主要考查的是人民教育的奠基,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是人民教育的奠基,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

10.【答案】B

【解析】中国进入到改革开放的新时期,中国逐渐发展成为了世界大国,并不断承担着大国的责任。通过材料“开展了全方位对外交往,致力于推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系,倡导构建人类命运共同体”可知这些举措彰显了中国特色大国的身份,选择B;

中国在改革开放前,1972年恢复联合国的合法席位,就已经摆脱了外交孤立的状态,排除A;

材料中没有提到意在构建多级世界格局,排除C;

材料中没有体现出实现了全球治理的现代化,排除D。

故选:B。

本题主要考查的是新时期外交政策的调整,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是新时期外交政策是调整,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

11.【答案】C

【解析】材料“这些工程需要一个远远超过一个家庭或部落的群体进行通力合作,而且工程将在一个相当大的区域内展开”体现大型工程的进行,前提是生产力的发展,故C正确;

A题干不能体现,排除;

题干不能体现种植水稻,故排除B;

D是无关项,排除。

故选:C。

本题考查苏美尔文明,依据材料“这些工程需要一个远远超过一个家庭或部落的群体进行通力合作,而且工程将在一个相当大的区域内展开”等信息并结合所学知识进行分析。

本题考查了苏美尔文明,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

12.【答案】A

【解析】习惯法维护较高阶层贵族的利益,在材料中就提到了对于普通人要进行“神明裁判”对较高阶层的可以通过发誓来解决,所以说日耳曼人的法律建立在习惯法的基础上的,选择A;

材料中并没有提到是根据基督神学来制定的,排除B;

材料中只是提到不同身份的人有不同的处理方法,没有体现其他的阶级性,排除C;

材料中没有提到和罗马法的关系,排除D。

故选:A。

本题主要考查的是中古欧洲的封建制度,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是中古欧洲的封建制度,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

13.【答案】B

【解析】通过材料“游牧区由蒙古人直接控制,农耕区则留给原有诸王公,蒙古贵族与钦察草原各游牧部族贵族融合,改操突厥语,改信伊斯兰教”可知蒙古西征改变了亚欧内陆民族分布和文化面貌,选择B;

蒙古的西征只是改变了亚欧内陆民族分布和文化面貌,没有提到他们的政治组织,排除A;

材料中蒙古的西征只是改变了亚欧内陆民族分布和文化面貌,没有提到他们的贸易通道的困境,排除C;

材料中没有提到改变了世界上主要宗教的分布和力址,排除D。

故选:B。

本题主要考查的是蒙古西征与东西方交流,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是蒙古西征与东西方交流,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

14.【答案】D

【解析】从材料“为此,他们不得不常年与外族交战,获得足够的战俘以作牺牲,遂与周边臣属部落交恶;”和所学知识可知,阿兹特克人缺少部落间的团结与认同,D正确;

ABC选项内容从材料中体现不出来,排除。

故选:D。

本题考查了玛雅文化、阿兹特克文化和印加文化,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了玛雅文化、阿兹特克文化和印加文化,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

15.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,统一是民族振兴的重要前提,黑格尔主张由普鲁士王国来统一德国,说明他渴望德意志民族的复兴,故A正确;

20世纪30年代,德国法西斯出现,故排除B;

C不符合题干主旨,排除;

D题干不能体现,排除。

故选:A。

本题考查德国统一的相关知识,依据材料“欧洲民族的政治发展体现了世界理性的最高阶段。他主张由普鲁士王国来统一德国”等信息并结合所学知识进行分析。

本题考查了德国统一,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

16.【答案】B

【解析】根据材料“在自然科学、工程技术、社会科学和思维科学相互渗透与交融的基础上,产生了系统论、控制论和信息论,催生了许多新的科技领域,如空间技术、高分子合成、新材料、新能源等”可知,第三次科技革命的兴起是基于多学科的渗透与融合而催生,反映了学科交叉融合促进科技新发展,B项正确;

材料未反映科学对国家命运的作用,排除A项;

材料并未强调社会信息化的发展,排除C项;

材料未体现技术进步对经济的作用,排除D项。

故选:B。

本题考查第三次科技革命,结合题干“在自然科学、工程技术、社会科学和思维科学相互渗透与交融的基础上,产生了系统论、控制论和信息论,催生了许多新的科技领域,如空间技术、高分子合成、新材料、新能源等”及第三次科技革命的特点进行分析。

本题考查第三次科技革命,考查学生根据材料进行分析理解的能力。

17.【答案】【小题1】政治方面:羁縻府州制度,管理民族事务;和少数民族联姻、和亲,改善民族关系;任用少数民族优秀人才。

经济方面:减轻少数民族赋税;联通西域商路。

文化方面:尊重民族文化;鼓励民族文化交流学习;提倡儒学教育。

【小题2】有利于民族地区的经济、文化的发展;推动统一多民族国家的发展;促进了民族交融、民族融合;加强了各个民族间的交流和联系;对后世的民族关系产生了深远的影响。

【解析】(1)本题主要考查的是唐太宗的民族政策的内容,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

(2)本题主要考查的是唐太宗的民族政策的意义,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是唐太宗的民族政策,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

18.【答案】变化:通过观察表格数据可知,当时的田赋比重大幅下降,关税收入大幅提升;出现了新的税种;通过所学可知,晚清时期税收主体由农业税过渡到了工商税。

原因:通过对所学知识的了解可知,自然经济逐渐解体,商品经济得到了进一步的发展,是的工商业和近代交通事业也迅速发生,中国的进出口贸易得到了进一步的增长;税收的制度和政策的调整是的税收主体发生了变化。

故答案为:

变化:田赋的比重大幅下降;关税收入大幅上升;出现新税种——厘金并占据较大份额;晚清税收主体由农业税到工商税。

原因:自然经济逐渐解体,商品经济进一步发展;近代工商业和交通事业发展;中国进出口贸易进一步增长;清政府税收制度和政策的调整。

【解析】本题主要考查的是近代中国经济结构的变化,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是近代中国经济结构的变化,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

19.【答案】【小题1】棉花轻薄透气,棉织物能够满足人们御寒保暖的基本生存需求和多样化的消费选择;棉纺织技艺与纺织工具的不断进步;新航路的开辟,世界各地联系的加强;第一次工业革命棉纺织机器的改进,技术的提高;资本主义世界市场初步形成;第二次工业革命后世界殖民体系最终形成。

【小题2】调动了全世界的资本、土地资源和劳动力;推动了西方国家的工业化进程,也让非西方国家被迫卷入工业化进程,最终推动了整个世界的全球化和现代化;造成了世界各地长期发展的不均衡;一定程度上促进了亚非拉民族解放运动的兴起。

【解析】(1)本题主要考查的是资本主义世界市场的形成,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

(2)本题主要考查的是资本主义世界市场的形成,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是资本主义世界市场的形成,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

20.【答案】本题是论述题之历史事物阐释题。时空是古代—现代(中国)。首先,从上表中选择任意一个阶段,阅读材料,拟定论题,比如选择中国古代,根据材料古代各个时期的表现,可得出特点为泰山文化的发展具有时代性,逐渐走向世俗化;其次,结合魏晋南北朝时期、隋唐宋金、明清的史实,对材料中泰山的相关信息进行分析阐述,可得出魏晋南北朝时期,佛教、道教兴盛,泰山固有信仰与其融合;隋唐宋金,科举制发展,造就以“士”为主体的文人群体,在泰山留下了大量诗文。明清君主专制强化,君主不再封禅泰山,随着商品经济发展,市民阶层壮大,泰山庙会繁荣。

还可从中国近代、中国现代的角度进行阐释说明。

故答案为:

阶段:中国古代。

特点:泰山文化的发展具有时代性,逐渐走向世俗化

阐释:魏晋南北朝时期,佛教、道教兴盛,泰山固有信仰与其融合;隋唐宋金,科举制发展,造就以“士”为主体的文人群体,在泰山留下了大量诗文。明清君主专制强化,君主不再封禅泰山,随着商品经济发展,市民阶层壮大,泰山庙会繁荣。

【解析】本题考查了中国古代政治制度,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中国古代政治制度,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

第1页,共1页

同课章节目录