第6单元 单元写作课件(共42张PPT)统编版(部编版)必修 下册

文档属性

| 名称 | 第6单元 单元写作课件(共42张PPT)统编版(部编版)必修 下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-15 11:15:14 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

第六单元 文学阅读与写作

观察与批判

文似看山不喜平,跌宕起伏动心

——叙事要引人入胜

掌握叙事引人入胜的技巧。

训练目标

内容索引

PIN DU JIA ZUO TI WU CHU CAI LI YOU

品读佳作 体悟出彩理由

ZHI DIAN JI QIAO ZHAO DAO TI SHENG MEN JING

指点技巧 找到提升门径

SHI ZHAN YAN LIAN LIAN CHU XUN LIAN SHI XIAO

实战演练 练出训练实效

贰

叁

壹

壹

PIN DU JIA ZUO TI WU CHU CAI LI YOU

品读佳作 体悟出彩理由

阅读下面的材料,根据要求作文。

“山羊过独木桥”是为民学校传统的团体比赛项目。规则是,双方队员两两对决,同时相向而行,走上仅容一人通行的低矮独木桥,能突破对方阻拦成功过桥者获胜,最后以全队通过人数多少决定胜负。因此习惯上,双方相遇时,会像山羊抵角一样,尽力使对方落下桥,自己通过。不过,今年预赛中出现了新情况:有一组比赛,双方选手相遇时,互相抱住,转身换位,全都顺利过了桥。这种做法当场就引发了观众、运动员和裁判员的激烈争论。

事后,相关的思考还在继续。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

【文题速递】

【学生佳作】

双 赢

河南一考生

苏觉看到李明的第一眼,就无因地敌视他,他相信李明也是如此。

作为应试的“唯二”幸存者,他们也理应相互敌视,因为这个公司只招一名员工。

欲扬先抑,“敌视他”,这是抑笔一。“只招一名员工”,到底留谁呢?设下悬念。

苏觉刻苦求学,颇有悟性,他也自视优秀。但几个月来不断被诸多公司拒绝,使他把这份工作当成了救命稻草,他必须胜过李明。但李明出身丹青世家,且功底深厚。

最后的对决已经到来,这次设计的主题是“爱”。爱?苏觉不屑去想:“我是个孤儿,何谈爱?”不过,他可以用暖色渲染出温暖与爱意,想到这里,他抬头挑衅地看了李明一眼,鹿死谁手还不一定呢!苏觉转身进了工作室,一天时间,还真有点紧迫呢。

“最后的对决”,暗示了情节的紧张。“他抬头挑衅地看了李明一眼”,抑笔二。

苏觉画完后已是黄昏时分,他摸摸肚子,准备先去吃饭。把画布遮好,风吹起一角,只能看到橙黄的暖色调,很温暖。他走出去,看到李明还坐在那里,悠闲自得,好像他的画也完好杀青了。李明对苏觉笑了笑,苏觉莫名其妙地望着李明的背影,他突然想到那个胖经理说过的话:“听过‘山羊过独木桥’的故事吗?你们现在就站在独木桥两边,狭路相逢,胜者可只有一个。”

李明的“悠闲自得”

“笑了笑”,看上去似乎很和谐,其实暗流涌动,情节似松实紧。

微型小说如此点出“材料”,自然巧妙。

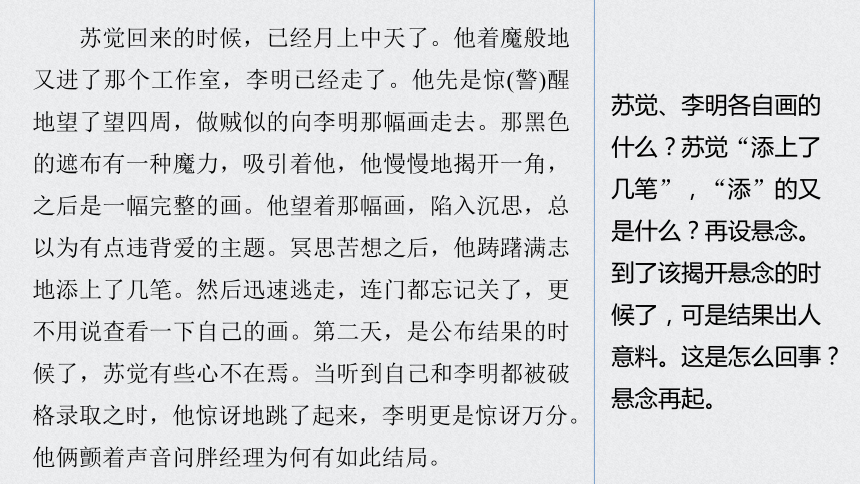

苏觉回来的时候,已经月上中天了。他着魔般地又进了那个工作室,李明已经走了。他先是惊(警)醒地望了望四周,做贼似的向李明那幅画走去。那黑色的遮布有一种魔力,吸引着他,他慢慢地揭开一角,之后是一幅完整的画。他望着那幅画,陷入沉思,总以为有点违背爱的主题。冥思苦想之后,他踌躇满志地添上了几笔。然后迅速逃走,连门都忘记关了,更不用说查看一下自己的画。第二天,是公布结果的时候了,苏觉有些心不在焉。当听到自己和李明都被破格录取之时,他惊讶地跳了起来,李明更是惊讶万分。他俩颤着声音问胖经理为何有如此结局。

苏觉、李明各自画的什么?苏觉“添上了几笔”,“添”的又是什么?再设悬念。

到了该揭开悬念的时候了,可是结果出人意料。这是怎么回事?悬念再起。

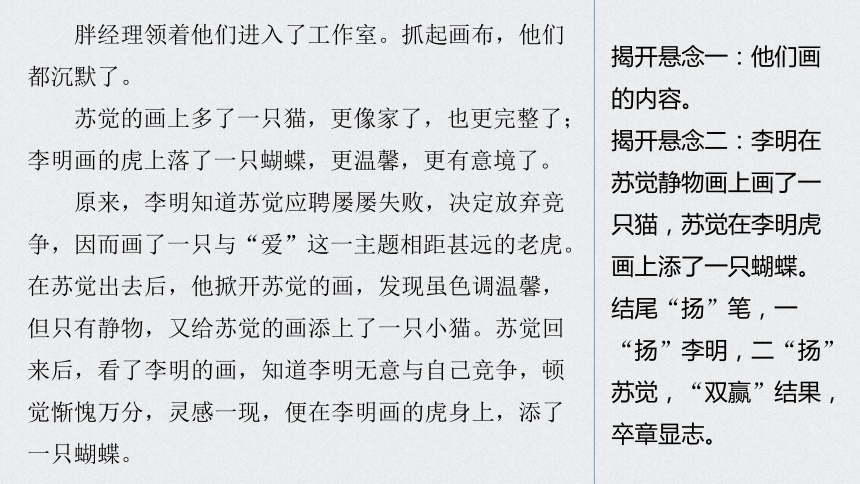

胖经理领着他们进入了工作室。抓起画布,他们都沉默了。

苏觉的画上多了一只猫,更像家了,也更完整了;李明画的虎上落了一只蝴蝶,更温馨,更有意境了。

原来,李明知道苏觉应聘屡屡失败,决定放弃竞争,因而画了一只与“爱”这一主题相距甚远的老虎。在苏觉出去后,他掀开苏觉的画,发现虽色调温馨,但只有静物,又给苏觉的画添上了一只小猫。苏觉回来后,看了李明的画,知道李明无意与自己竞争,顿觉惭愧万分,灵感一现,便在李明画的虎身上,添了一只蝴蝶。

揭开悬念一:他们画的内容。

揭开悬念二:李明在苏觉静物画上画了一只猫,苏觉在李明虎画上添了一只蝴蝶。结尾“扬”笔,一“扬”李明,二“扬”苏觉,“双赢”结果,卒章显志。

【总评】这篇微型小说构思巧妙,主旨鲜明。除了在两个人物安排上一主一次,一明一暗对比衬托外,情节跌宕起伏,张弛有致,也是一大亮点。这一亮点的成功源于两种“曲笔”技巧:悬念法和欲扬先抑法。

返 回

贰

ZHI DIAN JI QIAO ZHAO DAO TI SHENG MEN JING

指点技巧 找到提升门径

小说家是“讲故事的人”。高超的叙事技巧,使得小说家笔下的故事精彩纷呈,引人入胜。我们在写作叙事类文章时,也应该在“怎么讲”上多用些心思,不能仅仅满足于讲清楚“时间、地点、人物”,而要努力尝试新题的构思和独特的表达。要想做到构思和表达的新颖独特,写作时可以从以下两个方面考虑:

一、叙事要引人入胜,就要找到一个好的立足点,从这个立足点去观察和叙述,也就是要选择合适的叙述视角。对于故事的发展,叙述者可能置身其外,也可能身在局中。比如,铁凝《哦,香雪》的叙述者隐身于故事之外,鲁迅《祝福》中的“我”,则是故事中的一个人物。不同的叙述视角,能够带来不同的叙事效果。

二、叙事要引人入胜,就要写出事情的波澜。首先是情节的曲折起伏,如《水浒传》里林冲的故事,从“误入白虎堂”到“刺配沧州道”,从“棒打洪教头”到“风雪山神庙”,一波三折,扣人心弦,牢牢地抓住了读者。同时,还要注意情节中内在的情感和思想意蕴,如《祝福》中的祥林嫂,在她一步步走向“末路”的过程中,又有着求生的挣扎,这就使得她的故事格外能引起读者的心灵震撼。

那么,要写出事情的波澜,应运用哪些方法技巧呢?

1.来一点突转。事件按照合乎逻辑的顺序波澜不惊地向前发展,读者的心态平和自然。突然峰回路转,石破天惊,故事的情节突转急下,逆向发展,收到出人意料的效果。莫泊桑的小说《项链》先写主人公玛蒂尔德对现实生活的不满和对豪华生活的向往,紧接着一个意外的参加舞会的机会,让她有了在上层社会展示自己的机会,她从老朋友福雷斯蒂埃夫人处借来了精美的项链,舞会上,她出尽了风头,快乐到了极点。可是乐极生悲,舞会之后,当她还陶醉在舞会的气氛中时,却吃惊地发现,那串“昂贵的项链”却不翼而飞了。

遍寻不见,只好赔偿,十年艰辛的生活终于偿还了债务。当她在公园里再见福雷斯蒂埃夫人,自豪地说出自己这十年的遭遇时才得知,那串项链才值五百法郎。小说结尾情节突转,引人深思,那虚荣的危害,一目了然,而读者却在这突转之中,既感到意外,又觉得是在情理之中,留下深刻的印象。

2.设一点误会。就是利用人物之间的猜疑或误解,来激化矛盾,掀起波澜,不断推动情节的发展变化,最终释疑解惑。由于巧置误会,悬念层叠,文章回环曲折,波澜起伏,引人入胜,收到了很好的艺术效果。请看下面的例文:

错 觉

今天第五节是体育课。第四节一下课,我便把饭盒放进食堂,计算着体育课可以提前几分钟下,以便买份好菜。

体育课果然提前了几分钟结束。刚解散,我便一溜烟地跑到食堂,从成排的饭盒中拿出那个方形的,跑到窗口买了份排骨。

当我走出食堂时,才看到一群群学生冲向食堂,食堂里转眼便排起了一条条长龙。我得意地大嚼着排骨,看着那排成的长龙,心中十分得意。

当我向空中吐出第四块骨头,并一脚把它踢得远远的时候,发现食堂门口有个女孩看着我。那不是隔壁班上那个姓沈的么?反正挺漂亮,平时常听同学们提起她。我也看了她几眼,但终究觉得不好意思,便跑到运动场上,避开她的目光。

我坐在运动场上,一边吃饭一边想着刚才那个女孩。

短头发、大眼睛,可我和她根本不认识,她怎么总看着我?我抬起头,却看见她也到运动场来了,就坐在对面的看台上,仍旧看着我笑。我越发不自在了,想不出她为什么总看着我。难道她……这不可能,我又黑又瘦,一头鸡窝似的乱发,穿着一身旧运动衣,踩着一双已有一周没洗的脏球鞋。

实在没有哪一点儿值得她看的。我赶紧几口扒完饭,站起身准备回教室。这时她也站起来,笑着跑了过来。她笑的时候更漂亮了,一对小酒窝,风中飘逸的黑发……我有些呆了,看着她,想不出事情的原因,便转身想走。

“哎!等一等!”她喊出声来。

声音甜甜的,像一串银铃。啊!她跟我讲话了,这可是条新闻,下午我又可以向同学吹牛了。我转过身,看着她白皙的脸,全身感到不自在,麻木地挤出一张笑脸问:“有什么事吗?”这一刻我觉得全身在发烧,猜想着她要说什么,但怎么也想不出。

终于,她跑过来了。“没什么。”她又开口了,那声音使我有些陶醉。她又低头抿嘴笑了一下说:“我只想问问你吃完饭没有。因为——因为你用的是我的饭盒!”

【点评】本文是一篇典型的靠误会制造喜剧效果的佳作。因为想买份好菜,“我”便把饭盒提前放进食堂;又因为急着打菜,“我”才没有仔细辨认饭盒。这一连串原因导致了此后事件的发生,是整个误会的起因。当“我”吃完饭,想回教室时,女孩竟跑过来,主动与“我”搭话。至此,误会达到极致。当女孩澄清误会,期盼与现实间形成如此巨大的反差,真实地再现了青春少年的朦胧情感。

使用误会法要注意设置“误会”环节真实、自然,令人信服。

3.设一点悬念。巧设悬念,就是指作者在展开故事情节、安排矛盾冲突时,将后面要表现的重要内容,先行提出或预作暗示,来个悬而未决。设置悬念,能马上抓住读者,让他在探幽寻奇的心理支配下,紧张愉快地跋涉于阅读之旅,对故事发展和人物命运产生关切之情,激起心中的波澜,产生好奇的心理和急于读下去的动力。

莫泊桑的小说《我的叔叔于勒》就是一个很突出的例子。小说开头反复渲染了“我”家庭生活的拮据,“可是每星期日,我们都要衣冠整齐地到海边栈桥上去散步。那时候,只要一看见从远方回来的大海船开进口来,父亲总要说他那句不变更的话:‘唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!’”

“父亲”的这句话,就成了悬念,使我们产生了很多的疑问,这个于勒是何许人也,他能给这个家庭带来什么?它就像一块磁铁,吸引着我们,使我们产生一种急于读下去的强烈愿望。

写作时,如果巧妙运用设置悬念,就能让叙事充满波澜,从而激发读者的阅读兴趣。

4.用一点抑扬。“抑扬”分两种,一种是“欲扬先抑”,另一种是“欲抑先扬”。欲扬先抑,即作者为肯定和褒奖某人某物,先作某些退让,有意贬抑或否定,而后再着力褒扬,让人景仰,这是中国传统的描写技巧之一。由于这样大起大落地进行叙述,势必在读者心头引起较剧烈的心理变化,于是,便能达到形成“波澜”的目的。请看下面的例文:

威 胁

[俄]契诃夫

有一个贵族老爷的马被盗了。第二天他在所有的报纸上都刊登了这样一个声明:“如果不把马还给我,那么我就要采取我父亲在这种情况下采取过的非常措施。”威胁生效了。小偷不知道会产生什么严重后果,不过他想着可能是某种特别可怕的惩罚,很害怕,于是偷偷地把马送还了。能有这样的结局,贵族老爷很高兴。他向朋友们说,他很幸运,因为不需要步父亲的后尘了。

“可是,请问你父亲是怎么做的?”朋友们问他。“你们想知道我父亲是怎么做的么?好吧,我告诉你们……有一次他住旅店时,马被偷走,他就把马肚带套在脖子上,背着马鞍走回家了。如果小偷不是这样善良和客气的话,我发誓,我一定要照父亲那种做法去做!”(欲抑先扬法)

5.安排一点巧合。俗话说“无巧不成书”,没有巧合,就没有故事;要想引人入胜,设置巧合是一种常用的写作技法。如果我们能巧妙地运用它,我们的文章就会显得曲折新颖,富有戏剧性效果。

适合中学生作文构思的巧合方式:

(1)不约而同的巧合方式。如《麦琪的礼物》中,丈夫有一只金表却没有与之相称的表链;妻子有一头美丽的长发,却没有相配的发梳来装饰。圣诞节来临了,丈夫卖掉了金表,买来了发梳;妻子卖掉了头发,买了表链。两个人都为了对方做出了自我的“牺牲”,却使得双方的愿望都落了空。尽管彼此的礼物都失去了使用价值,但他们从中获得比情感更重要的东西——爱,却是无价的。

(2)不期而遇的巧合。如《水浒传》中,李逵想念家中的老母亲,于是下山接母,途中遇到了冒充他名讳拦路抢劫的李鬼,演出“真假李逵”的一场闹剧,刻画出李逵嫉恶如仇的性格,更从侧面反映出李逵在江湖上的赫赫“恶名”。

当然,要想写出有波澜、引人入胜的文章,不仅仅有这几种方法,只要我们平常在读文章时,善于发现,多做总结,就一定能掌握使叙事兴起波澜的方法技巧,使文章摇曳生姿,光彩夺目。

返 回

叁

SHI ZHAN YAN LIAN LIAN CHU XUN LIAN SHI XIAO

实战演练 练出训练实效

1.片段训练

请用“巧合”的艺术手法,写一个作文片段。

答案 (示例)

寒冬里

寒风凛冽。

一个秃头的老乞丐在街头乞讨。

人们缩颈揣手,行色匆匆,老乞丐一个子儿也没有讨到。

饥寒交迫中,他发现一个衣冠楚楚的绅士朝这边走来。乞丐忙迎上前去,伸出脏兮兮的手,颤巍巍地说:“上帝保佑您,尊敬的先生,行行好,赏几个铜板吧。”

绅士看了看这个裹着破烂棉袄在寒风中冻得瑟瑟发抖的秃头老汉,便开始摸自己的衣袋。但摸遍了衣袋也没有找到一个铜板——他身上没有带钱。

可怜巴巴的老乞丐非常失望。

绅士踌躇了一下,摘下自己的帽子,放在乞丐摊着的手上。

老乞丐捧着温暖的帽子不知所措,呆呆地看着绅士在寒风中渐渐远去——绅士一摘下帽子,他便发现绅士也是个秃头。

2.升格训练

初稿:五岁那年,我牵着爸爸的手陪妈妈买衣服,在妈妈选好衣服付钱的时候挣脱爸爸,去找妈妈。结果我走丢了。在我急得大声哭起来时,一位陌生的叔叔背着我,从一楼到三楼,来来回回地找妈妈。

这是《忘不掉的回忆》中的开头,交代了“我”走丢和陌生叔叔背“我”找妈妈的事情,但是平铺直叙,毫无波澜。请运用巧设悬念法加以升格。

答案 (示例)五岁,盛夏,高照的太阳,燥热的空气。就这样在茫茫人海中遇见了你,在你把我抱起,给我擦干眼泪的那一刻,注定了我一生不会忘记你。

那天牵着爸爸的手陪妈妈买衣服,在妈妈选好衣服付钱的时候挣脱爸爸,去找妈妈。结果我走丢了。

看着一个个巨人从眼前闪过,一张张陌生的脸庞,让我害怕想哭,我担心你就是传说中的人贩子,可还是努力让泪水在眼眶中打转。

看你小心翼翼地俯下身,问我怎么了;看你不慌不忙地听,听我断断续续地哭诉;看你把我抱起,给我擦干眼泪;看你看我的时候,满是疼惜。等我断断续续地告诉你我父母的名字以及他们的穿着时,你就抱着我,像大海捞针一样地寻找。豆大的汗珠从你额上、脸上,划过弧线,落在身上;嘴唇上的血丝已成我永久的回忆,没有保质期。从一楼到三楼,来来回回地寻找。

3.补写训练

下面是《相信美好》的开头部分,请你补写后面的内容。要求:内容完整,叙事要有悬念,引人入胜。

相信美好

汽车启动没多久,来到了一个狭窄的拐角处。尽管同学的母亲很谨慎,车最终还是擦到一个违建的檐篷。

“坏了,该不会要赔钱吧?以前就曾听说这儿有人蛮不讲理,自己违章建筑,妨碍交通不说,还专门找碴儿,借机敲诈过往司机。”后排一同学说。

答案 (示例)“这事我也听人说过,好像真有这种人。”我附和着。

我们正说着,只见几个穿着粗布衣服的人向这边走来。

“这车是怎么开的,小心一点。”其中一个开始为赔偿寻找理由了。

“后排的先下来。”他想用我们当人质了。

“下来吧,车上不安全。”其中一个说,语气似乎并没有恶意。

“把你的方向盘往右打,慢慢往后退,别急,当心。”

拐角另一侧正在看打麻将的几位婆婆听到动静,也过来了。有人七嘴八舌地议论着违建的不是,有的说这好好的车乱划了多可惜,有的说谁谁谁开车本领好可以帮忙。

早已被吓坏的我,站在一处阴凉的地方,不知是被眼前的这一切感动,还是因内心深深扎根的“怀疑一切”而羞愧,总觉得这天热得不正常。

车最终还是在一位好心人的帮助下,顺利地开过了那个拐角。围观的人群也慢慢地散去。

重新坐回车上的我们,却久久沉默。而我更是陷入沉思之中,为什么读了多年书,受了多年教育的我,却那么轻易地选择了怀疑?同学的母亲打开了车上的收音机,电台里一位主持人,正用一种充满磁性的浑厚的男中音缓缓说道,在生活中,你也许遭遇过别人的算计,受到过别人的猜忌与怀疑,但是,请不要怀疑,不要抱怨,更不要否认世间真情、人间真情,请你相信,你应该相信,在你无助时,一个动人的微笑、一句关切的话语、一个无私的举动,都是人世间依然存在、令你我感动的美好。

4.整篇训练

阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

我们每个人心中都会有一些让自己感动的人和事。回想一下,最令你感动的人和事是什么?

请以“感动”为话题,写一篇记叙文。要求:①自拟题目;②情感真挚;③故事富有波澜,引人入胜。

【写作指导】 这是一篇引语式话题作文。引语限制性不强,主要作用是引出话题。生活中令我们感动的人和事一定有很多,可以写伟人壮举,可以写凡人小事,也可以写平凡中的伟大……但需要注意的是,所写的人和事都应是自己所熟知的,写出来的文章不仅能让作者感动,更需引起读者的共鸣。

本题要求写作记叙文,要注意以下三点:一是从小处入手,写身边事、熟悉人。不一定要写大人物、大事件,生活中的平凡人、平凡事,只要我们感受得到,写出来就是一篇好文章。正如艺术家罗丹所说:“所谓大师,就是这样的人,他们用自己的眼睛去看别人看过的东西,在别人司空见惯的东西上,能够发现出美来。”选取生活中的一件小事、一个片段,

这样写虽然落点很小,但若能运用记叙、描写展开情节,通过细节刻画人物,也能感动读者。二是建议学生写真实的人或事,不要随意编造。有些学生编造父母死去,自己遭遇车祸等凄惨的故事,事虽骇人,情却不真,名为感动,实难感动。另外,真实并不是客观描绘、生活实录,而是经过提炼、升华的真实,是一种艺术真实,学生要对现实生活进行艺术加工。三是合理运用艺术手法,使得故事有波澜,吸引人。

【佳作展示】

那脚印,那亲情

王晓晴

天公真不作美,居然下起了雨,我独自行走在悠长、悠长又寂寥的雨巷,在雨中哀怨、哀怨又惆怅,突然,一不小心一脚扎进了水坑,看着自己湿漉漉的鞋,看着身后或深或浅的脚印,我的心怦然而动……

那是一个寒冷的冬天。夜里,大降温,北风透过窗子呜呜地吹着,我紧紧地裹着被子,还是觉着冻得难受。好不容易挨到天亮,推窗一看,呵,北国风光,千里冰封,万里雪飘,好美的风光,可是我却高兴不起来。生活费用完了,昨晚给家里打电话,约好今天中午爸爸来的。可这天气?我有点恨起这雪来。

到了中午,那雪纷纷扬扬地下得更大了。我沮丧地走在回宿舍的路上,心想父亲一定不会来了。路过校园的那棵大柳树时,我还是认认真真地观察了一番,父亲果然没来。

午休过后,刚起床,我就看到门口有个熟悉的身影,正是父亲。他的大衣已被大雪浸湿了一片,帽子上、身上还残留着片片雪花,就连父亲的鞋子也湿了一大片。他抱着一个巨大的包裹走进来,“路上下雪,走得慢,来晚了”,父亲有些歉意地说。看着他铁青的脸,我想他一定是在楼下大雪里站了很长时间,在宿舍开门后才上来的,想到这儿,我一阵心酸,差点掉下泪来。

我连忙让父亲到我的床上坐坐,暖和暖和,他看看身上的雪说:“不坐了,别把褥子弄脏了。你妈怕你冷,给你套了一床新棉被。”父亲把包裹放下,

又从里面拿出一个袋子,里面装的正是我的最爱——鸡蛋、油饼。“还热着呢,要是早来一会儿就好了”,父亲又埋怨起自己来。他掏出一把零钱递给我说:“天越来越冷了,自己买个暖手宝,别冻着。”

我手里拿着父亲送的饼和钱,一股热流涌上心头,我望着父亲远去的背影,突然叫了一声:“爸,路上小心点!”他转头一笑,挥了挥手,便一点一点地消失在了大雪中……

望着父亲留下的那一串或深或浅的脚印,我记忆的思绪被点燃,化作了脸上的斑斑点点。

那脚印,那亲情,将化作一道和煦的阳光,温暖我的心房;将化作一双翅膀,带我去飞翔。

【点评】天气骤冷、一夜的大雪,精选的环境描写产生悬念,让读者不由地思考:断炊住校的学生怎么生活?父亲能不能按时来?“我”对雪、对父亲的想法,这些心理描写和后面父亲因迟到而在雪地站立的情节极大地增加了故事的曲折性,丰富了人物,突出了主题。午休后见到父亲和父亲离开时,对他外貌、动作的描写,画面感极强,很有感染力。每个学生对家长送饭的场景都无比熟悉,读此文,观此景,怎能不感动呢?

返 回

第六单元 文学阅读与写作

观察与批判

文似看山不喜平,跌宕起伏动心

——叙事要引人入胜

掌握叙事引人入胜的技巧。

训练目标

内容索引

PIN DU JIA ZUO TI WU CHU CAI LI YOU

品读佳作 体悟出彩理由

ZHI DIAN JI QIAO ZHAO DAO TI SHENG MEN JING

指点技巧 找到提升门径

SHI ZHAN YAN LIAN LIAN CHU XUN LIAN SHI XIAO

实战演练 练出训练实效

贰

叁

壹

壹

PIN DU JIA ZUO TI WU CHU CAI LI YOU

品读佳作 体悟出彩理由

阅读下面的材料,根据要求作文。

“山羊过独木桥”是为民学校传统的团体比赛项目。规则是,双方队员两两对决,同时相向而行,走上仅容一人通行的低矮独木桥,能突破对方阻拦成功过桥者获胜,最后以全队通过人数多少决定胜负。因此习惯上,双方相遇时,会像山羊抵角一样,尽力使对方落下桥,自己通过。不过,今年预赛中出现了新情况:有一组比赛,双方选手相遇时,互相抱住,转身换位,全都顺利过了桥。这种做法当场就引发了观众、运动员和裁判员的激烈争论。

事后,相关的思考还在继续。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

【文题速递】

【学生佳作】

双 赢

河南一考生

苏觉看到李明的第一眼,就无因地敌视他,他相信李明也是如此。

作为应试的“唯二”幸存者,他们也理应相互敌视,因为这个公司只招一名员工。

欲扬先抑,“敌视他”,这是抑笔一。“只招一名员工”,到底留谁呢?设下悬念。

苏觉刻苦求学,颇有悟性,他也自视优秀。但几个月来不断被诸多公司拒绝,使他把这份工作当成了救命稻草,他必须胜过李明。但李明出身丹青世家,且功底深厚。

最后的对决已经到来,这次设计的主题是“爱”。爱?苏觉不屑去想:“我是个孤儿,何谈爱?”不过,他可以用暖色渲染出温暖与爱意,想到这里,他抬头挑衅地看了李明一眼,鹿死谁手还不一定呢!苏觉转身进了工作室,一天时间,还真有点紧迫呢。

“最后的对决”,暗示了情节的紧张。“他抬头挑衅地看了李明一眼”,抑笔二。

苏觉画完后已是黄昏时分,他摸摸肚子,准备先去吃饭。把画布遮好,风吹起一角,只能看到橙黄的暖色调,很温暖。他走出去,看到李明还坐在那里,悠闲自得,好像他的画也完好杀青了。李明对苏觉笑了笑,苏觉莫名其妙地望着李明的背影,他突然想到那个胖经理说过的话:“听过‘山羊过独木桥’的故事吗?你们现在就站在独木桥两边,狭路相逢,胜者可只有一个。”

李明的“悠闲自得”

“笑了笑”,看上去似乎很和谐,其实暗流涌动,情节似松实紧。

微型小说如此点出“材料”,自然巧妙。

苏觉回来的时候,已经月上中天了。他着魔般地又进了那个工作室,李明已经走了。他先是惊(警)醒地望了望四周,做贼似的向李明那幅画走去。那黑色的遮布有一种魔力,吸引着他,他慢慢地揭开一角,之后是一幅完整的画。他望着那幅画,陷入沉思,总以为有点违背爱的主题。冥思苦想之后,他踌躇满志地添上了几笔。然后迅速逃走,连门都忘记关了,更不用说查看一下自己的画。第二天,是公布结果的时候了,苏觉有些心不在焉。当听到自己和李明都被破格录取之时,他惊讶地跳了起来,李明更是惊讶万分。他俩颤着声音问胖经理为何有如此结局。

苏觉、李明各自画的什么?苏觉“添上了几笔”,“添”的又是什么?再设悬念。

到了该揭开悬念的时候了,可是结果出人意料。这是怎么回事?悬念再起。

胖经理领着他们进入了工作室。抓起画布,他们都沉默了。

苏觉的画上多了一只猫,更像家了,也更完整了;李明画的虎上落了一只蝴蝶,更温馨,更有意境了。

原来,李明知道苏觉应聘屡屡失败,决定放弃竞争,因而画了一只与“爱”这一主题相距甚远的老虎。在苏觉出去后,他掀开苏觉的画,发现虽色调温馨,但只有静物,又给苏觉的画添上了一只小猫。苏觉回来后,看了李明的画,知道李明无意与自己竞争,顿觉惭愧万分,灵感一现,便在李明画的虎身上,添了一只蝴蝶。

揭开悬念一:他们画的内容。

揭开悬念二:李明在苏觉静物画上画了一只猫,苏觉在李明虎画上添了一只蝴蝶。结尾“扬”笔,一“扬”李明,二“扬”苏觉,“双赢”结果,卒章显志。

【总评】这篇微型小说构思巧妙,主旨鲜明。除了在两个人物安排上一主一次,一明一暗对比衬托外,情节跌宕起伏,张弛有致,也是一大亮点。这一亮点的成功源于两种“曲笔”技巧:悬念法和欲扬先抑法。

返 回

贰

ZHI DIAN JI QIAO ZHAO DAO TI SHENG MEN JING

指点技巧 找到提升门径

小说家是“讲故事的人”。高超的叙事技巧,使得小说家笔下的故事精彩纷呈,引人入胜。我们在写作叙事类文章时,也应该在“怎么讲”上多用些心思,不能仅仅满足于讲清楚“时间、地点、人物”,而要努力尝试新题的构思和独特的表达。要想做到构思和表达的新颖独特,写作时可以从以下两个方面考虑:

一、叙事要引人入胜,就要找到一个好的立足点,从这个立足点去观察和叙述,也就是要选择合适的叙述视角。对于故事的发展,叙述者可能置身其外,也可能身在局中。比如,铁凝《哦,香雪》的叙述者隐身于故事之外,鲁迅《祝福》中的“我”,则是故事中的一个人物。不同的叙述视角,能够带来不同的叙事效果。

二、叙事要引人入胜,就要写出事情的波澜。首先是情节的曲折起伏,如《水浒传》里林冲的故事,从“误入白虎堂”到“刺配沧州道”,从“棒打洪教头”到“风雪山神庙”,一波三折,扣人心弦,牢牢地抓住了读者。同时,还要注意情节中内在的情感和思想意蕴,如《祝福》中的祥林嫂,在她一步步走向“末路”的过程中,又有着求生的挣扎,这就使得她的故事格外能引起读者的心灵震撼。

那么,要写出事情的波澜,应运用哪些方法技巧呢?

1.来一点突转。事件按照合乎逻辑的顺序波澜不惊地向前发展,读者的心态平和自然。突然峰回路转,石破天惊,故事的情节突转急下,逆向发展,收到出人意料的效果。莫泊桑的小说《项链》先写主人公玛蒂尔德对现实生活的不满和对豪华生活的向往,紧接着一个意外的参加舞会的机会,让她有了在上层社会展示自己的机会,她从老朋友福雷斯蒂埃夫人处借来了精美的项链,舞会上,她出尽了风头,快乐到了极点。可是乐极生悲,舞会之后,当她还陶醉在舞会的气氛中时,却吃惊地发现,那串“昂贵的项链”却不翼而飞了。

遍寻不见,只好赔偿,十年艰辛的生活终于偿还了债务。当她在公园里再见福雷斯蒂埃夫人,自豪地说出自己这十年的遭遇时才得知,那串项链才值五百法郎。小说结尾情节突转,引人深思,那虚荣的危害,一目了然,而读者却在这突转之中,既感到意外,又觉得是在情理之中,留下深刻的印象。

2.设一点误会。就是利用人物之间的猜疑或误解,来激化矛盾,掀起波澜,不断推动情节的发展变化,最终释疑解惑。由于巧置误会,悬念层叠,文章回环曲折,波澜起伏,引人入胜,收到了很好的艺术效果。请看下面的例文:

错 觉

今天第五节是体育课。第四节一下课,我便把饭盒放进食堂,计算着体育课可以提前几分钟下,以便买份好菜。

体育课果然提前了几分钟结束。刚解散,我便一溜烟地跑到食堂,从成排的饭盒中拿出那个方形的,跑到窗口买了份排骨。

当我走出食堂时,才看到一群群学生冲向食堂,食堂里转眼便排起了一条条长龙。我得意地大嚼着排骨,看着那排成的长龙,心中十分得意。

当我向空中吐出第四块骨头,并一脚把它踢得远远的时候,发现食堂门口有个女孩看着我。那不是隔壁班上那个姓沈的么?反正挺漂亮,平时常听同学们提起她。我也看了她几眼,但终究觉得不好意思,便跑到运动场上,避开她的目光。

我坐在运动场上,一边吃饭一边想着刚才那个女孩。

短头发、大眼睛,可我和她根本不认识,她怎么总看着我?我抬起头,却看见她也到运动场来了,就坐在对面的看台上,仍旧看着我笑。我越发不自在了,想不出她为什么总看着我。难道她……这不可能,我又黑又瘦,一头鸡窝似的乱发,穿着一身旧运动衣,踩着一双已有一周没洗的脏球鞋。

实在没有哪一点儿值得她看的。我赶紧几口扒完饭,站起身准备回教室。这时她也站起来,笑着跑了过来。她笑的时候更漂亮了,一对小酒窝,风中飘逸的黑发……我有些呆了,看着她,想不出事情的原因,便转身想走。

“哎!等一等!”她喊出声来。

声音甜甜的,像一串银铃。啊!她跟我讲话了,这可是条新闻,下午我又可以向同学吹牛了。我转过身,看着她白皙的脸,全身感到不自在,麻木地挤出一张笑脸问:“有什么事吗?”这一刻我觉得全身在发烧,猜想着她要说什么,但怎么也想不出。

终于,她跑过来了。“没什么。”她又开口了,那声音使我有些陶醉。她又低头抿嘴笑了一下说:“我只想问问你吃完饭没有。因为——因为你用的是我的饭盒!”

【点评】本文是一篇典型的靠误会制造喜剧效果的佳作。因为想买份好菜,“我”便把饭盒提前放进食堂;又因为急着打菜,“我”才没有仔细辨认饭盒。这一连串原因导致了此后事件的发生,是整个误会的起因。当“我”吃完饭,想回教室时,女孩竟跑过来,主动与“我”搭话。至此,误会达到极致。当女孩澄清误会,期盼与现实间形成如此巨大的反差,真实地再现了青春少年的朦胧情感。

使用误会法要注意设置“误会”环节真实、自然,令人信服。

3.设一点悬念。巧设悬念,就是指作者在展开故事情节、安排矛盾冲突时,将后面要表现的重要内容,先行提出或预作暗示,来个悬而未决。设置悬念,能马上抓住读者,让他在探幽寻奇的心理支配下,紧张愉快地跋涉于阅读之旅,对故事发展和人物命运产生关切之情,激起心中的波澜,产生好奇的心理和急于读下去的动力。

莫泊桑的小说《我的叔叔于勒》就是一个很突出的例子。小说开头反复渲染了“我”家庭生活的拮据,“可是每星期日,我们都要衣冠整齐地到海边栈桥上去散步。那时候,只要一看见从远方回来的大海船开进口来,父亲总要说他那句不变更的话:‘唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!’”

“父亲”的这句话,就成了悬念,使我们产生了很多的疑问,这个于勒是何许人也,他能给这个家庭带来什么?它就像一块磁铁,吸引着我们,使我们产生一种急于读下去的强烈愿望。

写作时,如果巧妙运用设置悬念,就能让叙事充满波澜,从而激发读者的阅读兴趣。

4.用一点抑扬。“抑扬”分两种,一种是“欲扬先抑”,另一种是“欲抑先扬”。欲扬先抑,即作者为肯定和褒奖某人某物,先作某些退让,有意贬抑或否定,而后再着力褒扬,让人景仰,这是中国传统的描写技巧之一。由于这样大起大落地进行叙述,势必在读者心头引起较剧烈的心理变化,于是,便能达到形成“波澜”的目的。请看下面的例文:

威 胁

[俄]契诃夫

有一个贵族老爷的马被盗了。第二天他在所有的报纸上都刊登了这样一个声明:“如果不把马还给我,那么我就要采取我父亲在这种情况下采取过的非常措施。”威胁生效了。小偷不知道会产生什么严重后果,不过他想着可能是某种特别可怕的惩罚,很害怕,于是偷偷地把马送还了。能有这样的结局,贵族老爷很高兴。他向朋友们说,他很幸运,因为不需要步父亲的后尘了。

“可是,请问你父亲是怎么做的?”朋友们问他。“你们想知道我父亲是怎么做的么?好吧,我告诉你们……有一次他住旅店时,马被偷走,他就把马肚带套在脖子上,背着马鞍走回家了。如果小偷不是这样善良和客气的话,我发誓,我一定要照父亲那种做法去做!”(欲抑先扬法)

5.安排一点巧合。俗话说“无巧不成书”,没有巧合,就没有故事;要想引人入胜,设置巧合是一种常用的写作技法。如果我们能巧妙地运用它,我们的文章就会显得曲折新颖,富有戏剧性效果。

适合中学生作文构思的巧合方式:

(1)不约而同的巧合方式。如《麦琪的礼物》中,丈夫有一只金表却没有与之相称的表链;妻子有一头美丽的长发,却没有相配的发梳来装饰。圣诞节来临了,丈夫卖掉了金表,买来了发梳;妻子卖掉了头发,买了表链。两个人都为了对方做出了自我的“牺牲”,却使得双方的愿望都落了空。尽管彼此的礼物都失去了使用价值,但他们从中获得比情感更重要的东西——爱,却是无价的。

(2)不期而遇的巧合。如《水浒传》中,李逵想念家中的老母亲,于是下山接母,途中遇到了冒充他名讳拦路抢劫的李鬼,演出“真假李逵”的一场闹剧,刻画出李逵嫉恶如仇的性格,更从侧面反映出李逵在江湖上的赫赫“恶名”。

当然,要想写出有波澜、引人入胜的文章,不仅仅有这几种方法,只要我们平常在读文章时,善于发现,多做总结,就一定能掌握使叙事兴起波澜的方法技巧,使文章摇曳生姿,光彩夺目。

返 回

叁

SHI ZHAN YAN LIAN LIAN CHU XUN LIAN SHI XIAO

实战演练 练出训练实效

1.片段训练

请用“巧合”的艺术手法,写一个作文片段。

答案 (示例)

寒冬里

寒风凛冽。

一个秃头的老乞丐在街头乞讨。

人们缩颈揣手,行色匆匆,老乞丐一个子儿也没有讨到。

饥寒交迫中,他发现一个衣冠楚楚的绅士朝这边走来。乞丐忙迎上前去,伸出脏兮兮的手,颤巍巍地说:“上帝保佑您,尊敬的先生,行行好,赏几个铜板吧。”

绅士看了看这个裹着破烂棉袄在寒风中冻得瑟瑟发抖的秃头老汉,便开始摸自己的衣袋。但摸遍了衣袋也没有找到一个铜板——他身上没有带钱。

可怜巴巴的老乞丐非常失望。

绅士踌躇了一下,摘下自己的帽子,放在乞丐摊着的手上。

老乞丐捧着温暖的帽子不知所措,呆呆地看着绅士在寒风中渐渐远去——绅士一摘下帽子,他便发现绅士也是个秃头。

2.升格训练

初稿:五岁那年,我牵着爸爸的手陪妈妈买衣服,在妈妈选好衣服付钱的时候挣脱爸爸,去找妈妈。结果我走丢了。在我急得大声哭起来时,一位陌生的叔叔背着我,从一楼到三楼,来来回回地找妈妈。

这是《忘不掉的回忆》中的开头,交代了“我”走丢和陌生叔叔背“我”找妈妈的事情,但是平铺直叙,毫无波澜。请运用巧设悬念法加以升格。

答案 (示例)五岁,盛夏,高照的太阳,燥热的空气。就这样在茫茫人海中遇见了你,在你把我抱起,给我擦干眼泪的那一刻,注定了我一生不会忘记你。

那天牵着爸爸的手陪妈妈买衣服,在妈妈选好衣服付钱的时候挣脱爸爸,去找妈妈。结果我走丢了。

看着一个个巨人从眼前闪过,一张张陌生的脸庞,让我害怕想哭,我担心你就是传说中的人贩子,可还是努力让泪水在眼眶中打转。

看你小心翼翼地俯下身,问我怎么了;看你不慌不忙地听,听我断断续续地哭诉;看你把我抱起,给我擦干眼泪;看你看我的时候,满是疼惜。等我断断续续地告诉你我父母的名字以及他们的穿着时,你就抱着我,像大海捞针一样地寻找。豆大的汗珠从你额上、脸上,划过弧线,落在身上;嘴唇上的血丝已成我永久的回忆,没有保质期。从一楼到三楼,来来回回地寻找。

3.补写训练

下面是《相信美好》的开头部分,请你补写后面的内容。要求:内容完整,叙事要有悬念,引人入胜。

相信美好

汽车启动没多久,来到了一个狭窄的拐角处。尽管同学的母亲很谨慎,车最终还是擦到一个违建的檐篷。

“坏了,该不会要赔钱吧?以前就曾听说这儿有人蛮不讲理,自己违章建筑,妨碍交通不说,还专门找碴儿,借机敲诈过往司机。”后排一同学说。

答案 (示例)“这事我也听人说过,好像真有这种人。”我附和着。

我们正说着,只见几个穿着粗布衣服的人向这边走来。

“这车是怎么开的,小心一点。”其中一个开始为赔偿寻找理由了。

“后排的先下来。”他想用我们当人质了。

“下来吧,车上不安全。”其中一个说,语气似乎并没有恶意。

“把你的方向盘往右打,慢慢往后退,别急,当心。”

拐角另一侧正在看打麻将的几位婆婆听到动静,也过来了。有人七嘴八舌地议论着违建的不是,有的说这好好的车乱划了多可惜,有的说谁谁谁开车本领好可以帮忙。

早已被吓坏的我,站在一处阴凉的地方,不知是被眼前的这一切感动,还是因内心深深扎根的“怀疑一切”而羞愧,总觉得这天热得不正常。

车最终还是在一位好心人的帮助下,顺利地开过了那个拐角。围观的人群也慢慢地散去。

重新坐回车上的我们,却久久沉默。而我更是陷入沉思之中,为什么读了多年书,受了多年教育的我,却那么轻易地选择了怀疑?同学的母亲打开了车上的收音机,电台里一位主持人,正用一种充满磁性的浑厚的男中音缓缓说道,在生活中,你也许遭遇过别人的算计,受到过别人的猜忌与怀疑,但是,请不要怀疑,不要抱怨,更不要否认世间真情、人间真情,请你相信,你应该相信,在你无助时,一个动人的微笑、一句关切的话语、一个无私的举动,都是人世间依然存在、令你我感动的美好。

4.整篇训练

阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

我们每个人心中都会有一些让自己感动的人和事。回想一下,最令你感动的人和事是什么?

请以“感动”为话题,写一篇记叙文。要求:①自拟题目;②情感真挚;③故事富有波澜,引人入胜。

【写作指导】 这是一篇引语式话题作文。引语限制性不强,主要作用是引出话题。生活中令我们感动的人和事一定有很多,可以写伟人壮举,可以写凡人小事,也可以写平凡中的伟大……但需要注意的是,所写的人和事都应是自己所熟知的,写出来的文章不仅能让作者感动,更需引起读者的共鸣。

本题要求写作记叙文,要注意以下三点:一是从小处入手,写身边事、熟悉人。不一定要写大人物、大事件,生活中的平凡人、平凡事,只要我们感受得到,写出来就是一篇好文章。正如艺术家罗丹所说:“所谓大师,就是这样的人,他们用自己的眼睛去看别人看过的东西,在别人司空见惯的东西上,能够发现出美来。”选取生活中的一件小事、一个片段,

这样写虽然落点很小,但若能运用记叙、描写展开情节,通过细节刻画人物,也能感动读者。二是建议学生写真实的人或事,不要随意编造。有些学生编造父母死去,自己遭遇车祸等凄惨的故事,事虽骇人,情却不真,名为感动,实难感动。另外,真实并不是客观描绘、生活实录,而是经过提炼、升华的真实,是一种艺术真实,学生要对现实生活进行艺术加工。三是合理运用艺术手法,使得故事有波澜,吸引人。

【佳作展示】

那脚印,那亲情

王晓晴

天公真不作美,居然下起了雨,我独自行走在悠长、悠长又寂寥的雨巷,在雨中哀怨、哀怨又惆怅,突然,一不小心一脚扎进了水坑,看着自己湿漉漉的鞋,看着身后或深或浅的脚印,我的心怦然而动……

那是一个寒冷的冬天。夜里,大降温,北风透过窗子呜呜地吹着,我紧紧地裹着被子,还是觉着冻得难受。好不容易挨到天亮,推窗一看,呵,北国风光,千里冰封,万里雪飘,好美的风光,可是我却高兴不起来。生活费用完了,昨晚给家里打电话,约好今天中午爸爸来的。可这天气?我有点恨起这雪来。

到了中午,那雪纷纷扬扬地下得更大了。我沮丧地走在回宿舍的路上,心想父亲一定不会来了。路过校园的那棵大柳树时,我还是认认真真地观察了一番,父亲果然没来。

午休过后,刚起床,我就看到门口有个熟悉的身影,正是父亲。他的大衣已被大雪浸湿了一片,帽子上、身上还残留着片片雪花,就连父亲的鞋子也湿了一大片。他抱着一个巨大的包裹走进来,“路上下雪,走得慢,来晚了”,父亲有些歉意地说。看着他铁青的脸,我想他一定是在楼下大雪里站了很长时间,在宿舍开门后才上来的,想到这儿,我一阵心酸,差点掉下泪来。

我连忙让父亲到我的床上坐坐,暖和暖和,他看看身上的雪说:“不坐了,别把褥子弄脏了。你妈怕你冷,给你套了一床新棉被。”父亲把包裹放下,

又从里面拿出一个袋子,里面装的正是我的最爱——鸡蛋、油饼。“还热着呢,要是早来一会儿就好了”,父亲又埋怨起自己来。他掏出一把零钱递给我说:“天越来越冷了,自己买个暖手宝,别冻着。”

我手里拿着父亲送的饼和钱,一股热流涌上心头,我望着父亲远去的背影,突然叫了一声:“爸,路上小心点!”他转头一笑,挥了挥手,便一点一点地消失在了大雪中……

望着父亲留下的那一串或深或浅的脚印,我记忆的思绪被点燃,化作了脸上的斑斑点点。

那脚印,那亲情,将化作一道和煦的阳光,温暖我的心房;将化作一双翅膀,带我去飞翔。

【点评】天气骤冷、一夜的大雪,精选的环境描写产生悬念,让读者不由地思考:断炊住校的学生怎么生活?父亲能不能按时来?“我”对雪、对父亲的想法,这些心理描写和后面父亲因迟到而在雪地站立的情节极大地增加了故事的曲折性,丰富了人物,突出了主题。午休后见到父亲和父亲离开时,对他外貌、动作的描写,画面感极强,很有感染力。每个学生对家长送饭的场景都无比熟悉,读此文,观此景,怎能不感动呢?

返 回

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])