陕西省宝鸡教育联盟2022-2023学年高二下学期期末质量检测历史试卷(Word版无答案)

文档属性

| 名称 | 陕西省宝鸡教育联盟2022-2023学年高二下学期期末质量检测历史试卷(Word版无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 170.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-15 17:28:12 | ||

图片预览

文档简介

宝鸡教育联盟2022-2023学年高二下学期期末质量检测

历史试卷

满分100分,考试时间90分钟。

注意事项:

1.答题前、先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2、请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。

4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。

5.本卷主要考查内容:人民版必修第一册第一~二专题,必修第二册第一专题,必修第三册

第一~二专题。

一、选择题:本大题共24小题,每小题2分,共48分。每小题只有一个选项是符合题目要求的。

1.夏商时期,王的重臣多出自诸侯,他们是各地宗族势力的代表,形成了“国有共主,而政归于四方”的局面。周初则出现了明显的不同,周王所分封的诸侯来自王室、功臣、先代贵族,形成了“封建亲戚,以藩屏周”的局面。这一变化

A.扩大了大一统国家的规模B.加强了中央对地方的政治统治

C.确定了初步的政治管理秩序D.推动了“天下为家”时代的到来

2.秦立国后,不用宗亲贵族而大量任用来自六国的才智之士为相,这些人却无一老死于相位,都未世袭于子孙。秦灭六国后,非宗室贵族组成的官僚集团不希望贵族势力坐大,理所当然地拒绝实行分封制,从秦国发展而来的中央地方行政体系被完整地复制到秦王朝。这些举措

A.致使非宗室贵族的权力坐大B.成为避免决策失误的有效方法

C.适应了秦朝政治治理的需要D.使贵族政治正式退出历史舞台

3.唐朝,尚书省既参与机要决策,又掌管国家政务,但尚书令多阙而不设。对此,《新唐书·职官志》解释:因为唐太宗担任过尚书令,所以臣下都不再担任这一职务。但《新唐书·太宗本纪》中记载,李世民还曾担任过中书令。由此可知,对于尚书令多阙而不设的合理解释是

A.皇帝不在意中书令职位B.借此削弱尚书省的权力

C.唐朝基本遵循避讳制度D.三省体制由此开始瓦解

4.北宋《神童诗》里有言:“天子重英豪,文章教尔曹”“满朝朱紫贵,尽是读书人”“朝为田舍郎,暮登天子堂;将相本无种,男儿当自强。学乃身之宝,儒为席上珍。”据此判断,下列对宋代科举制解读正确的是

A.中举的都是底层民众B.促进了社会阶层的流动

C.选拔了大量实用人才D.加强了北宋的中央集权

5.明朝中后期,内阁因拥有票拟权而权威渐重,但是内阁首辅进韧时对宦官的态度却愈来愈谦卑,如内阁首辅严嵩、张居正,均需讨好宦官方能长期乘政。由此可以推知,明代中后期

A.君主专制日益衰落B.首辅成为合法宰相

C.宦官掌握决策权力D.内阁仍需服从君权

6.1843年,清政府开始实施新的进口税率,绝大多数纺织产品(含半成品和原料)的税率下降到5.56%~6.95%的水平,较之前的税率下降幅度为五成至八成。这一调整

A.缘于对不平等条约的执行B.顺应了贸易自由化的潮流

C.利于提高民族产业竞争力D.增加了清政府的关税收入

7.1900年,英德两国签订的《英德扬子协定》规定,“将中国之江河及沿海各口岸各国贸易及其他各种正当经济活动,自由开放,毫无差别,德帝国政府及英女王陛下政府不得利用现时之纷扰在中国获得任何领土利益”。这反映出

A.英德首先提出“门户开放”B.列强扩大在华资本输出

C.列强在华利益争夺加剧D.中国利益得到一定维护

8.长期担任中国海关总税务司的英国人赫德说,人民群众的武装起义保全了帝国的领土完整,它们使外国列强慑于群众起义,特别是在经历了某一事件的恐怖以后,列强放弃了瓜分中国的希望。这一事件是

A.太平天国运动B.义和团运动C.辛亥革命D.五四运动

9.三元里抗英斗争,史学界有不同的认识。如:观点一,认为三元里人民的英勇斗争显示下层民众抗击侵略军的坚定意志和英勇气概,用事实击灭了英军不可战胜的神话,有力驳斥了清政府内部的妥协主义和投降主义;观点二,认为三元里抗英斗争受传统夷夏思想的影响,主观上是一次保家卫国的自觉战斗,只能发生于英军侵略肆虐的地区,下层民众当时还没有国家利益和民族主义的意识。这两种观点

A.结论相互矛盾故都不能成立B.可互证形成全面丰富的解释

C.基于对立角度的主观化解读D.观点二的论证违背历史真实

10.1938年1月,《新华日报》在发刊词中庄严宣称:“本报愿在争取民族生存独立的伟大的战斗中,作一个鼓励前进的号角。”在抗战期间,该报始终将号召团结抗战,开展政治理论宣传,增强民主意识作为其宣传主要内容。《新华日报》的发行

A.消除了国共两党分歧B.推动抗日民族统一战线形成

C.激发了全民抗战意识D.使中共掌握抗战话语领导权

11.明代正德年间《姑苏志》中记载当地“农既专力,其用心自精,占测气候,详密多验。由元旦至于岁暮,凡风云肠雨之变,潦旱丰歉之兆,趋避弛张之宜,咸有口诀韵语,汇类极繁"。这反映了,古代中国

A.农业生产注重了精耕细作B.理学观念渗透到生产实践

C.农学发展有一定神秘色彩D.土地利用率得到有效提升

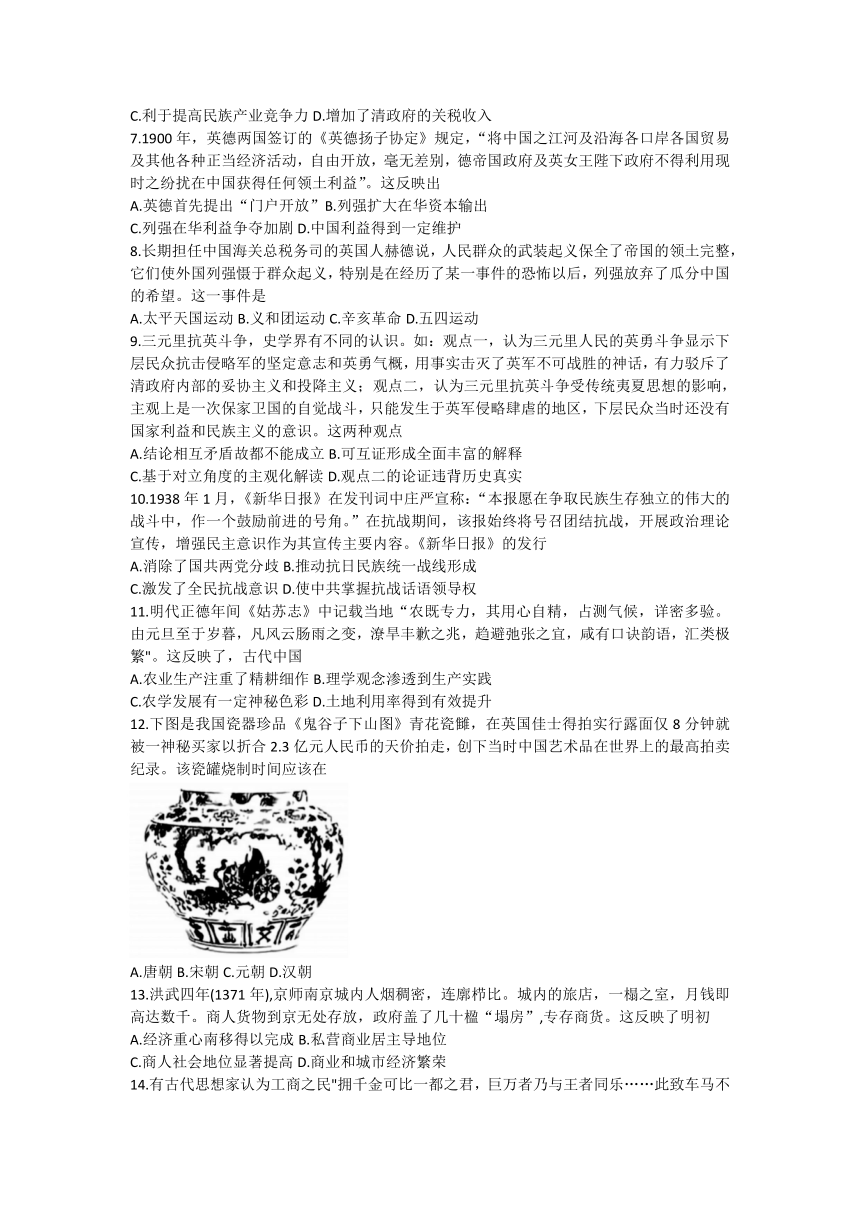

12.下图是我国瓷器珍品《鬼谷子下山图》青花瓷雠,在英国佳士得拍实行露面仅8分钟就被一神秘买家以折合2.3亿元人民币的天价拍走,创下当时中国艺术品在世界上的最高拍卖纪录。该瓷罐烧制时间应该在

A.唐朝B.宋朝C.元朝D.汉朝

13.洪武四年(1371年),京师南京城内人烟稠密,连廓栉比。城内的旅店,一榻之室,月钱即高达数千。商人货物到京无处存放,政府盖了几十楹“塌房”,专存商货。这反映了明初

A.经济重心南移得以完成B.私营商业居主导地位

C.商人社会地位显著提高D.商业和城市经济繁荣

14.有古代思想家认为工商之民"拥千金可比一都之君,巨万者乃与王者同乐……此致车马不辨贵贱,视冠服不知尊卑”,由此可知该思想家意在强调

A.抑商政策有深厚而广泛的社会土壤B.工商业符合当时生产力的发展要求

C.过分重农存在经济迟滞发展的隐患D.商人致富实质上违背儒学等级秩序

15.清朝康熙时期允许四口通商,到乾隆时期只开广州一处对外通商,并规定由政府特许的广州“十三行”统一经营对外贸易。这种变化反映出清政府

A.推行“闭关锁国”政策B.积极推动对外贸易的发展

C.提高了官营手工业地位D.改变了“朝贡贸易”体制

16.在对待天人关系问题上,孔子重人事,轻鬼神;孟子、荀子分别主张“天人合一”“制天命而用之";韩非子主张无神论;墨子提出人定胜天的“非命”观点。这表明当时

A.唯物思想初步形成B.百家争鸣局面开始出现

C.思想趋同愈加明显D.人的主体意识不断增强

17.董仲舒不太强调“爱由亲始”,而更着重推崇“远之而大”,主张“摆脱宗法思想的局限,跳出家族的小圈子,面向天下,实行爱及四夷的王道政治”。董仲舒的这些思想

A.摆脱了传统“家国一体”观念束缚B.促成了古代民本思想的产生

C.适应了汉朝“大一统”的政治需求D.意在削弱宗法伦理思想的影响

18.宋代张载庄严宣告,"为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平";顾炎武在明清易代之际发出“天下兴亡,匹夫有责”的慷慨呼号;文天祥、东林党人分别在异族强权和腐朽政治势力面前,展现出浩然正气,铮铮风骨。这反映出

A.程朱理学成为封建正统思想B.民族和文化认同观念被弱化

C.文人士大夫的社会责任意识D.实现国家统一成为社会共识

19.王阳明认为:学贵得之心……求之于心而是也,虽其言出于庸常,不敢以为非也,而况其出于孔子者乎。在这里,他把孔子置于与“庸常”民众同等的地位。王阳明这一言论

A.肯定了人的主观能动性B.削弱了儒学的社会地位

C.旨在颠覆孔子的形象D.揭示了天理的客观性

20.有学者指出,黄宗羲不具有卢梭式的民主思想。作为一个追求纲常世界的儒者,他不仅直接参与维护这个纲常世界的政治运作,而且还为此进行了不懈的学术努力。可见,该学者

A.否定了黄宗羲政治思想的进步性B.批评了黄宗羲对西方启蒙观念的排斥

C.强调黄宗羲深受传统观念的束缚D.认识到士大夫阶层躬行实践的重要性

21.宋代,在指南针用于航海的同时,造船技术上也出现了很多创新成就,如:船坞使用滑道下水法;先造船模,再按比例放大造船;附有小船、可升降舵、密封隔舱的万石船;船头包铁皮、横尖锥的破冰船;等等。这些技术的进步

A.说明手工生产的专业化B.反映了对外政策的变化

C.得益于私营作坊的发展D.推动了经济文化的交流

22.下图是唐代张旭所书《古诗四帖》。它所反映的书法形式

A.文字结构强调谨严整饬B.书写气象突出灵动写意

C.兼具实用与审美功能D.技法以内敛含蓄著称

23.北宋时,诗歌创作讲究用典和辞藻华丽,多以作者自己优裕的生活为创作对象,较少涉及广阔的社会生活。而南宋初期诗歌创作则更强烈地表现出忧患意识和至真至诚的家国情怀。推动这一变化出现的因素是

A.文学艺术出现世俗化趋势B.民族关系错综复杂

C.山河破碎偏安一隅的局势D.程朱理学影响广泛

24.明代小说家热衷于塑造心地仁慈、品行端正,求财有道的商人形象。在他们的笔下,只有这样的商贾才能发家致富,甚至可以得到上天的垂青;反之,则在商场上一败涂地,即使发了财也无福消受。据此可知,明代小说

A.受重利轻义思想影响深刻B.受到社会主流思想的影响

C.表现出极强的虚构性特征D.加强了对百姓的思想控制

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

25.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 在地方管理方面,(北宋)初设诸路转运使监管地方财政,兼及行政监察,号为“监司”。但以后又增设多种名目的路级监司:提点刑狱司主管司法,提举常平司主管仓储,安抚使司主管军事、治安,合称“四监司”。他们互不统属,路之辖境划分不尽相同,或虽相同而治所未必一地。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 大明政权建立之初,地方上承袭了元代的行中书省制度。明初承袭了元代行省权大且集中的基本特点,“举凡钱粮,兵甲,屯种,漕运军国重事,无不领之。”朱元璋认为这无疑会对其新王朝构成潜在的威胁,便把元代行省的权力一分为三,即以承宣布政使司管理地方政务,提刑按察使司管理司法狱政,都指挥使司掌地方军权。但其不可克服的缺陷也日益凸显:地方最高权力向三司分流,从而使地方明显缺乏自己的政治“中枢”,严重影响了地方行政管理的效力,并且过于分权与钳制也不利于中央集权的强化。督抚正是在这种背景下以监察官的面目出现,并在实际行使权力的过程中迅速成为地方政权的最高中枢,弥补了这一“真空”,并凌驾于“三司”之上,总领一省、数省的军政、民政,从而日益走向封疆大吏。

——摘编自史云贵《承袭与变异:明清督抚制度述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括北宋加强地方治理的措施。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明代实行督抚制的原因。(8分)

26.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 明朝前期实行海禁政策,不许百姓私自下海,只允许官方控制的朝贡贸易。从国外看,海外各国普遍希望获得更多的中国丝绸、瓷器和其他商品。沿海闽粤地区,人多地少,百姓以海为生,为了生计和谋求财富,便走上了下海走私的道路。同时,地方政府财政收入减少。隆庆元年(1567年),“福建巡抚都御史请开海禁,准贩东、西二洋”。在此之前,明朝政府已允许外国商人以私人身份到广东贸易。但明朝的开海贸易仅限于漳州月港,真正适于开展对外贸易的地区并未开放。

——摘编自孙玉琴《中国对外贸易通史》

材料二 自明中叶以后迄清康雍乾之际,历时200余年的禁海与开海之争,从本质上讲是以闽广两省为代表的东南沿海地区与全国主体部分经济结构差异所致,反映到政治上,则是闽广江浙地区的经济利益必然会程度不同地左右着中央关于海禁的决策。明中叶以来,在禁海问题上中央欲禁而不能,足以证明闽广江浙地区经济、政治实力绝不容许漠然置之。而立足于全国而制定的包括对外贸易政策在内的中央政策,为传统的政治体制和文化观念所制约,自然难于兼容东南沿海地方特殊的经济利益,不管出于何种理由,禁海一而再,再而三地定为国策,实在也有其深刻的历史根据。

——摘编自郭成康《康乾之际禁南洋案探析——兼论地方利益对中央决策的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明朝中期海外贸易政策的变化,并分析其影响。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明清开海与禁海之争持续多年的原因。(8分)

27.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 先秦儒家思想是以“仁”为核心,以“礼”为形式,以“中庸”为方法论的政治伦理思想。“仁”既是个人道德修养的标准,又是现实管理中用作处理人与人之间关系和为政治国的最高原则。“仁”的表现形式是“礼”,“礼”的内核是“仁”。孔子“礼”的思想传承于周礼,它是一种保持社会各种人“明份”,从而使社会有序的思想,是一种外在他律性的规范和典章制度。“中庸”则是孔子提出的修身、处事的理论原则,指的是矛盾双方相互依存所表现出来的“度”,强调人与人关系中,要“执两用而中”,无过无不及。例如,在君臣关系中,要加强君主权力与尊重臣民权利相统一,君主驭臣又接受臣民的监督,臣民可以匡正君主的行为而不能越界;官民关系中,官府要宽以待民,人民要知礼而为。

——摘编自魏雪《先秦儒家的思想及其当代价值》

材料二 宋代儒学的表现形态是理学,它以儒学为主,同时吸收了佛道思想,它主要讨论“性与天道”的哲学问题,并旁及文化的各个方面。理学的出现加强了封建主义精神压迫,同时它又是儒学思想中精华的发扬光大。当理学家离开关于“天理”的说教而论述治学问题的时候,他们又发展了早期儒学中重视人的独立思考、兼综百家和重视文化遗产研究的传统。朱熹在研究文化遗产时,非常注重独立思考,他强调“读书无疑者,须教有疑;有疑者,却要无疑,到这里方是长进”。理学的经邦济世思想和“国格”观念,在一些政治家和志士仁人身上也发出了光芒。如文天祥在被囚禁的土牢里写出一首气壮山河的《正气歌》,表现了视死如归的崇高民族气节。

——摘编自张岂之《儒学的历史演变及其作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括先秦儒家思想的特点。(8分)

(2)综合上述材料并结合所学知识,简述与先秦儒学相比,宋代理学的不同之处,并谈谈你对古代儒学发展的认识。(10分)

历史试卷

满分100分,考试时间90分钟。

注意事项:

1.答题前、先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2、请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。

4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。

5.本卷主要考查内容:人民版必修第一册第一~二专题,必修第二册第一专题,必修第三册

第一~二专题。

一、选择题:本大题共24小题,每小题2分,共48分。每小题只有一个选项是符合题目要求的。

1.夏商时期,王的重臣多出自诸侯,他们是各地宗族势力的代表,形成了“国有共主,而政归于四方”的局面。周初则出现了明显的不同,周王所分封的诸侯来自王室、功臣、先代贵族,形成了“封建亲戚,以藩屏周”的局面。这一变化

A.扩大了大一统国家的规模B.加强了中央对地方的政治统治

C.确定了初步的政治管理秩序D.推动了“天下为家”时代的到来

2.秦立国后,不用宗亲贵族而大量任用来自六国的才智之士为相,这些人却无一老死于相位,都未世袭于子孙。秦灭六国后,非宗室贵族组成的官僚集团不希望贵族势力坐大,理所当然地拒绝实行分封制,从秦国发展而来的中央地方行政体系被完整地复制到秦王朝。这些举措

A.致使非宗室贵族的权力坐大B.成为避免决策失误的有效方法

C.适应了秦朝政治治理的需要D.使贵族政治正式退出历史舞台

3.唐朝,尚书省既参与机要决策,又掌管国家政务,但尚书令多阙而不设。对此,《新唐书·职官志》解释:因为唐太宗担任过尚书令,所以臣下都不再担任这一职务。但《新唐书·太宗本纪》中记载,李世民还曾担任过中书令。由此可知,对于尚书令多阙而不设的合理解释是

A.皇帝不在意中书令职位B.借此削弱尚书省的权力

C.唐朝基本遵循避讳制度D.三省体制由此开始瓦解

4.北宋《神童诗》里有言:“天子重英豪,文章教尔曹”“满朝朱紫贵,尽是读书人”“朝为田舍郎,暮登天子堂;将相本无种,男儿当自强。学乃身之宝,儒为席上珍。”据此判断,下列对宋代科举制解读正确的是

A.中举的都是底层民众B.促进了社会阶层的流动

C.选拔了大量实用人才D.加强了北宋的中央集权

5.明朝中后期,内阁因拥有票拟权而权威渐重,但是内阁首辅进韧时对宦官的态度却愈来愈谦卑,如内阁首辅严嵩、张居正,均需讨好宦官方能长期乘政。由此可以推知,明代中后期

A.君主专制日益衰落B.首辅成为合法宰相

C.宦官掌握决策权力D.内阁仍需服从君权

6.1843年,清政府开始实施新的进口税率,绝大多数纺织产品(含半成品和原料)的税率下降到5.56%~6.95%的水平,较之前的税率下降幅度为五成至八成。这一调整

A.缘于对不平等条约的执行B.顺应了贸易自由化的潮流

C.利于提高民族产业竞争力D.增加了清政府的关税收入

7.1900年,英德两国签订的《英德扬子协定》规定,“将中国之江河及沿海各口岸各国贸易及其他各种正当经济活动,自由开放,毫无差别,德帝国政府及英女王陛下政府不得利用现时之纷扰在中国获得任何领土利益”。这反映出

A.英德首先提出“门户开放”B.列强扩大在华资本输出

C.列强在华利益争夺加剧D.中国利益得到一定维护

8.长期担任中国海关总税务司的英国人赫德说,人民群众的武装起义保全了帝国的领土完整,它们使外国列强慑于群众起义,特别是在经历了某一事件的恐怖以后,列强放弃了瓜分中国的希望。这一事件是

A.太平天国运动B.义和团运动C.辛亥革命D.五四运动

9.三元里抗英斗争,史学界有不同的认识。如:观点一,认为三元里人民的英勇斗争显示下层民众抗击侵略军的坚定意志和英勇气概,用事实击灭了英军不可战胜的神话,有力驳斥了清政府内部的妥协主义和投降主义;观点二,认为三元里抗英斗争受传统夷夏思想的影响,主观上是一次保家卫国的自觉战斗,只能发生于英军侵略肆虐的地区,下层民众当时还没有国家利益和民族主义的意识。这两种观点

A.结论相互矛盾故都不能成立B.可互证形成全面丰富的解释

C.基于对立角度的主观化解读D.观点二的论证违背历史真实

10.1938年1月,《新华日报》在发刊词中庄严宣称:“本报愿在争取民族生存独立的伟大的战斗中,作一个鼓励前进的号角。”在抗战期间,该报始终将号召团结抗战,开展政治理论宣传,增强民主意识作为其宣传主要内容。《新华日报》的发行

A.消除了国共两党分歧B.推动抗日民族统一战线形成

C.激发了全民抗战意识D.使中共掌握抗战话语领导权

11.明代正德年间《姑苏志》中记载当地“农既专力,其用心自精,占测气候,详密多验。由元旦至于岁暮,凡风云肠雨之变,潦旱丰歉之兆,趋避弛张之宜,咸有口诀韵语,汇类极繁"。这反映了,古代中国

A.农业生产注重了精耕细作B.理学观念渗透到生产实践

C.农学发展有一定神秘色彩D.土地利用率得到有效提升

12.下图是我国瓷器珍品《鬼谷子下山图》青花瓷雠,在英国佳士得拍实行露面仅8分钟就被一神秘买家以折合2.3亿元人民币的天价拍走,创下当时中国艺术品在世界上的最高拍卖纪录。该瓷罐烧制时间应该在

A.唐朝B.宋朝C.元朝D.汉朝

13.洪武四年(1371年),京师南京城内人烟稠密,连廓栉比。城内的旅店,一榻之室,月钱即高达数千。商人货物到京无处存放,政府盖了几十楹“塌房”,专存商货。这反映了明初

A.经济重心南移得以完成B.私营商业居主导地位

C.商人社会地位显著提高D.商业和城市经济繁荣

14.有古代思想家认为工商之民"拥千金可比一都之君,巨万者乃与王者同乐……此致车马不辨贵贱,视冠服不知尊卑”,由此可知该思想家意在强调

A.抑商政策有深厚而广泛的社会土壤B.工商业符合当时生产力的发展要求

C.过分重农存在经济迟滞发展的隐患D.商人致富实质上违背儒学等级秩序

15.清朝康熙时期允许四口通商,到乾隆时期只开广州一处对外通商,并规定由政府特许的广州“十三行”统一经营对外贸易。这种变化反映出清政府

A.推行“闭关锁国”政策B.积极推动对外贸易的发展

C.提高了官营手工业地位D.改变了“朝贡贸易”体制

16.在对待天人关系问题上,孔子重人事,轻鬼神;孟子、荀子分别主张“天人合一”“制天命而用之";韩非子主张无神论;墨子提出人定胜天的“非命”观点。这表明当时

A.唯物思想初步形成B.百家争鸣局面开始出现

C.思想趋同愈加明显D.人的主体意识不断增强

17.董仲舒不太强调“爱由亲始”,而更着重推崇“远之而大”,主张“摆脱宗法思想的局限,跳出家族的小圈子,面向天下,实行爱及四夷的王道政治”。董仲舒的这些思想

A.摆脱了传统“家国一体”观念束缚B.促成了古代民本思想的产生

C.适应了汉朝“大一统”的政治需求D.意在削弱宗法伦理思想的影响

18.宋代张载庄严宣告,"为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平";顾炎武在明清易代之际发出“天下兴亡,匹夫有责”的慷慨呼号;文天祥、东林党人分别在异族强权和腐朽政治势力面前,展现出浩然正气,铮铮风骨。这反映出

A.程朱理学成为封建正统思想B.民族和文化认同观念被弱化

C.文人士大夫的社会责任意识D.实现国家统一成为社会共识

19.王阳明认为:学贵得之心……求之于心而是也,虽其言出于庸常,不敢以为非也,而况其出于孔子者乎。在这里,他把孔子置于与“庸常”民众同等的地位。王阳明这一言论

A.肯定了人的主观能动性B.削弱了儒学的社会地位

C.旨在颠覆孔子的形象D.揭示了天理的客观性

20.有学者指出,黄宗羲不具有卢梭式的民主思想。作为一个追求纲常世界的儒者,他不仅直接参与维护这个纲常世界的政治运作,而且还为此进行了不懈的学术努力。可见,该学者

A.否定了黄宗羲政治思想的进步性B.批评了黄宗羲对西方启蒙观念的排斥

C.强调黄宗羲深受传统观念的束缚D.认识到士大夫阶层躬行实践的重要性

21.宋代,在指南针用于航海的同时,造船技术上也出现了很多创新成就,如:船坞使用滑道下水法;先造船模,再按比例放大造船;附有小船、可升降舵、密封隔舱的万石船;船头包铁皮、横尖锥的破冰船;等等。这些技术的进步

A.说明手工生产的专业化B.反映了对外政策的变化

C.得益于私营作坊的发展D.推动了经济文化的交流

22.下图是唐代张旭所书《古诗四帖》。它所反映的书法形式

A.文字结构强调谨严整饬B.书写气象突出灵动写意

C.兼具实用与审美功能D.技法以内敛含蓄著称

23.北宋时,诗歌创作讲究用典和辞藻华丽,多以作者自己优裕的生活为创作对象,较少涉及广阔的社会生活。而南宋初期诗歌创作则更强烈地表现出忧患意识和至真至诚的家国情怀。推动这一变化出现的因素是

A.文学艺术出现世俗化趋势B.民族关系错综复杂

C.山河破碎偏安一隅的局势D.程朱理学影响广泛

24.明代小说家热衷于塑造心地仁慈、品行端正,求财有道的商人形象。在他们的笔下,只有这样的商贾才能发家致富,甚至可以得到上天的垂青;反之,则在商场上一败涂地,即使发了财也无福消受。据此可知,明代小说

A.受重利轻义思想影响深刻B.受到社会主流思想的影响

C.表现出极强的虚构性特征D.加强了对百姓的思想控制

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

25.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 在地方管理方面,(北宋)初设诸路转运使监管地方财政,兼及行政监察,号为“监司”。但以后又增设多种名目的路级监司:提点刑狱司主管司法,提举常平司主管仓储,安抚使司主管军事、治安,合称“四监司”。他们互不统属,路之辖境划分不尽相同,或虽相同而治所未必一地。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 大明政权建立之初,地方上承袭了元代的行中书省制度。明初承袭了元代行省权大且集中的基本特点,“举凡钱粮,兵甲,屯种,漕运军国重事,无不领之。”朱元璋认为这无疑会对其新王朝构成潜在的威胁,便把元代行省的权力一分为三,即以承宣布政使司管理地方政务,提刑按察使司管理司法狱政,都指挥使司掌地方军权。但其不可克服的缺陷也日益凸显:地方最高权力向三司分流,从而使地方明显缺乏自己的政治“中枢”,严重影响了地方行政管理的效力,并且过于分权与钳制也不利于中央集权的强化。督抚正是在这种背景下以监察官的面目出现,并在实际行使权力的过程中迅速成为地方政权的最高中枢,弥补了这一“真空”,并凌驾于“三司”之上,总领一省、数省的军政、民政,从而日益走向封疆大吏。

——摘编自史云贵《承袭与变异:明清督抚制度述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括北宋加强地方治理的措施。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明代实行督抚制的原因。(8分)

26.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 明朝前期实行海禁政策,不许百姓私自下海,只允许官方控制的朝贡贸易。从国外看,海外各国普遍希望获得更多的中国丝绸、瓷器和其他商品。沿海闽粤地区,人多地少,百姓以海为生,为了生计和谋求财富,便走上了下海走私的道路。同时,地方政府财政收入减少。隆庆元年(1567年),“福建巡抚都御史请开海禁,准贩东、西二洋”。在此之前,明朝政府已允许外国商人以私人身份到广东贸易。但明朝的开海贸易仅限于漳州月港,真正适于开展对外贸易的地区并未开放。

——摘编自孙玉琴《中国对外贸易通史》

材料二 自明中叶以后迄清康雍乾之际,历时200余年的禁海与开海之争,从本质上讲是以闽广两省为代表的东南沿海地区与全国主体部分经济结构差异所致,反映到政治上,则是闽广江浙地区的经济利益必然会程度不同地左右着中央关于海禁的决策。明中叶以来,在禁海问题上中央欲禁而不能,足以证明闽广江浙地区经济、政治实力绝不容许漠然置之。而立足于全国而制定的包括对外贸易政策在内的中央政策,为传统的政治体制和文化观念所制约,自然难于兼容东南沿海地方特殊的经济利益,不管出于何种理由,禁海一而再,再而三地定为国策,实在也有其深刻的历史根据。

——摘编自郭成康《康乾之际禁南洋案探析——兼论地方利益对中央决策的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明朝中期海外贸易政策的变化,并分析其影响。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明清开海与禁海之争持续多年的原因。(8分)

27.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 先秦儒家思想是以“仁”为核心,以“礼”为形式,以“中庸”为方法论的政治伦理思想。“仁”既是个人道德修养的标准,又是现实管理中用作处理人与人之间关系和为政治国的最高原则。“仁”的表现形式是“礼”,“礼”的内核是“仁”。孔子“礼”的思想传承于周礼,它是一种保持社会各种人“明份”,从而使社会有序的思想,是一种外在他律性的规范和典章制度。“中庸”则是孔子提出的修身、处事的理论原则,指的是矛盾双方相互依存所表现出来的“度”,强调人与人关系中,要“执两用而中”,无过无不及。例如,在君臣关系中,要加强君主权力与尊重臣民权利相统一,君主驭臣又接受臣民的监督,臣民可以匡正君主的行为而不能越界;官民关系中,官府要宽以待民,人民要知礼而为。

——摘编自魏雪《先秦儒家的思想及其当代价值》

材料二 宋代儒学的表现形态是理学,它以儒学为主,同时吸收了佛道思想,它主要讨论“性与天道”的哲学问题,并旁及文化的各个方面。理学的出现加强了封建主义精神压迫,同时它又是儒学思想中精华的发扬光大。当理学家离开关于“天理”的说教而论述治学问题的时候,他们又发展了早期儒学中重视人的独立思考、兼综百家和重视文化遗产研究的传统。朱熹在研究文化遗产时,非常注重独立思考,他强调“读书无疑者,须教有疑;有疑者,却要无疑,到这里方是长进”。理学的经邦济世思想和“国格”观念,在一些政治家和志士仁人身上也发出了光芒。如文天祥在被囚禁的土牢里写出一首气壮山河的《正气歌》,表现了视死如归的崇高民族气节。

——摘编自张岂之《儒学的历史演变及其作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括先秦儒家思想的特点。(8分)

(2)综合上述材料并结合所学知识,简述与先秦儒学相比,宋代理学的不同之处,并谈谈你对古代儒学发展的认识。(10分)

同课章节目录