河南省长葛市名校2022-2023学年高一下学期6月月考地理试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省长葛市名校2022-2023学年高一下学期6月月考地理试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-15 12:25:04 | ||

图片预览

文档简介

长葛市名校2022-2023学年高一下学期6月月考地理试题

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。

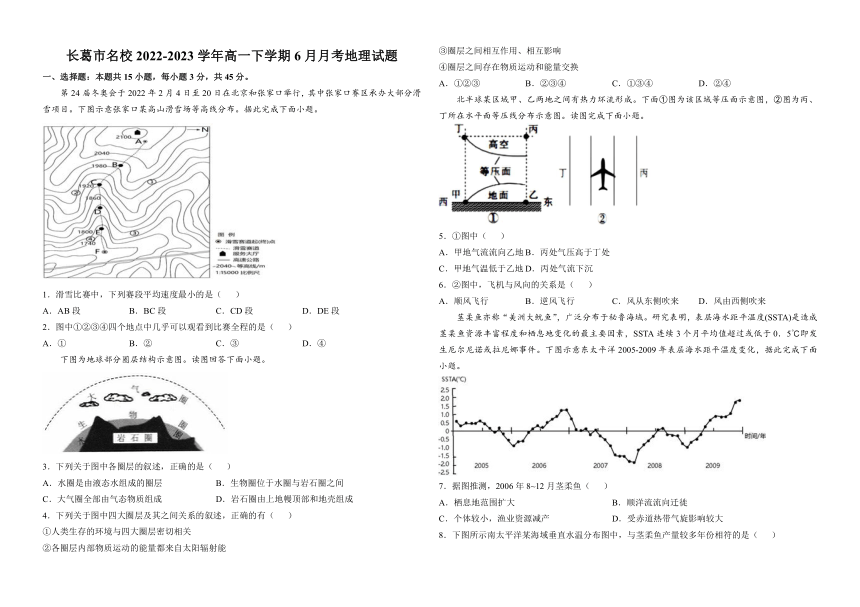

第24届冬奥会于2022年2月4日至20日在北京和张家口举行,其中张家口赛区承办大部分滑雪项目。下图示意张家口某高山滑雪场等高线分布。据此完成下面小题。

1.滑雪比赛中,下列赛段平均速度最小的是( )

A.AB段 B.BC段 C.CD段 D.DE段

2.图中①②③④四个地点中几乎可以观看到比赛全程的是( )

A.① B.② C.③ D.④

下图为地球部分圈层结构示意图。读图回答下面小题。

3.下列关于图中各圈层的叙述,正确的是( )

A.水圈是由液态水组成的圈层 B.生物圈位于水圈与岩石圈之间

C.大气圈全部由气态物质组成 D.岩石圈由上地幔顶部和地壳组成

4.下列关于图中四大圈层及其之间关系的叙述,正确的有( )

①人类生存的环境与四大圈层密切相关

②各圈层内部物质运动的能量都来自太阳辐射能

③圈层之间相互作用、相互影响

④圈层之间存在物质运动和能量交换

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.②④

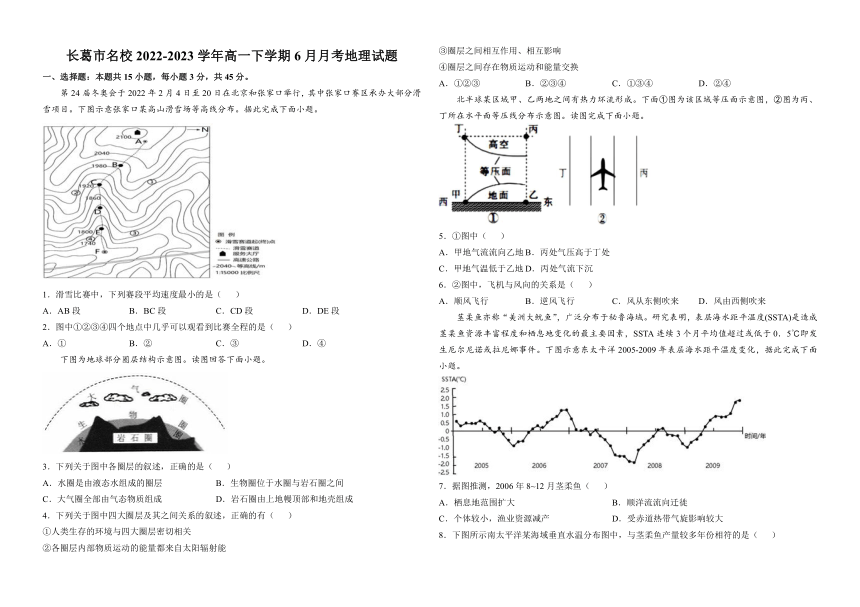

北半球某区域甲、乙两地之间有热力环流形成。下面①图为该区域等压面示意图,②图为丙、丁所在水平面等压线分布示意图。读图完成下面小题。

5.①图中( )

A.甲地气流流向乙地 B.丙处气压高于丁处

C.甲地气温低于乙地 D.丙处气流下沉

6.②图中,飞机与风向的关系是( )

A.顺风飞行 B.逆风飞行 C.风从东侧吹来 D.风由西侧吹来

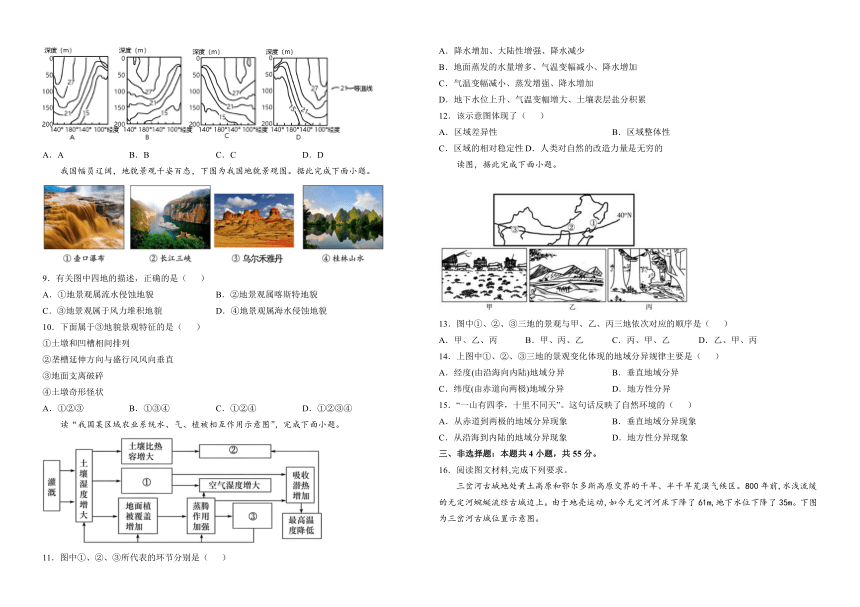

茎柔鱼亦称“美洲大鱿鱼”,广泛分布于秘鲁海域。研究表明,表层海水距平温度(SSTA)是造成茎柔鱼资源丰富程度和栖息地变化的最主要因素,SSTA连续3个月平均值超过或低于0.5℃即发生厄尔尼诺或拉尼娜事件。下图示意东太平洋2005-2009年表层海水距平温度变化,据此完成下面小题。

7.据图推测,2006年8~12月茎柔鱼( )

A.栖息地范围扩大 B.顺洋流流向迁徙

C.个体较小,渔业资源减产 D.受赤道热带气旋影响较大

8.下图所示南太平洋某海域垂直水温分布图中,与茎柔鱼产量较多年份相符的是( )

A.A B.B C.C D.D

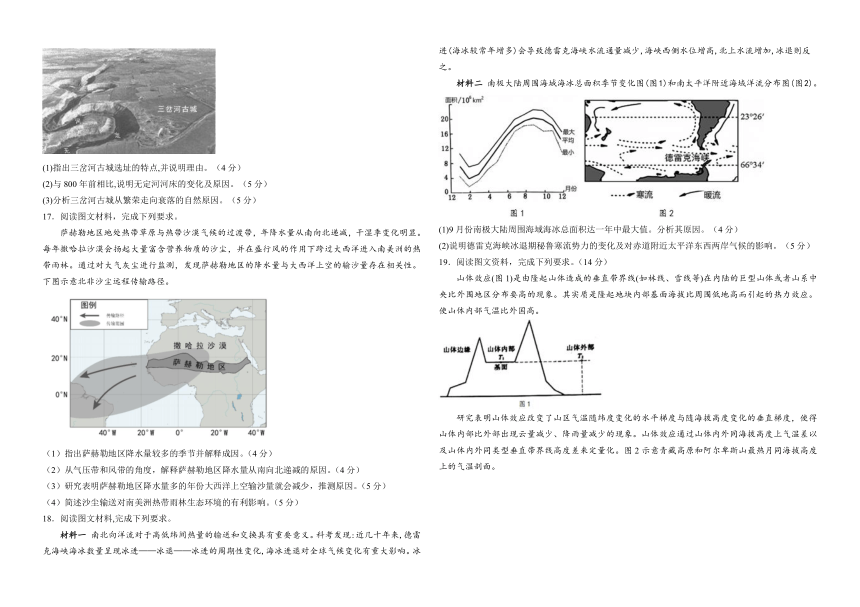

我国幅员辽阔,地貌景观千姿百态,下图为我国地貌景观图。据此完成下面小题。

9.有关图中四地的描述,正确的是( )

A.①地景观属流水侵蚀地貌 B.②地景观属喀斯特地貌

C.③地景观属于风力堆积地貌 D.④地景观属海水侵蚀地貌

10.下面属于③地貌景观特征的是( )

①土墩和凹槽相间排列

②垄槽延伸方向与盛行风风向垂直

③地面支离破碎

④土墩奇形怪状

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.①②③④

读“我国某区域农业系统水、气、植被相互作用示意图”,完成下面小题。

11.图中①、②、③所代表的环节分别是( )

A.降水增加、大陆性增强、降水减少

B.地面蒸发的水量增多、气温变幅减小、降水增加

C.气温变幅减小、蒸发增强、降水增加

D.地下水位上升、气温变幅增大、土壤表层盐分积累

12.该示意图体现了( )

A.区域差异性 B.区域整体性

C.区域的相对稳定性 D.人类对自然的改造力量是无穷的

读图,据此完成下面小题。

13.图中①、②、③三地的景观与甲、乙、丙三地依次对应的顺序是( )

A.甲、乙、丙 B.甲、丙、乙 C.丙、甲、乙 D.乙、甲、丙

14.上图中①、②、③三地的景观变化体现的地域分异规律主要是( )

A.经度(由沿海向内陆)地域分异 B.垂直地域分异

C.纬度(由赤道向两极)地域分异 D.地方性分异

15.“一山有四季,十里不同天”。这句话反映了自然环境的( )

A.从赤道到两极的地域分异现象 B.垂直地域分异现象

C.从沿海到内陆的地域分异现象 D.地方性分异现象

三、非选择题:本题共4小题,共55分。

16.阅读图文材料,完成下列要求。

三岔河古城地处黄土高原和鄂尔多斯高原交界的干旱、半干旱荒漠气候区。800年前,水浅流缓的无定河蜿蜒流经古城边上。由于地壳运动,如今无定河河床下降了61m,地下水位下降了35m。下图为三岔河古城位置示意图。

(1)指出三岔河古城选址的特点,并说明理由。(4分)

(2)与800年前相比,说明无定河河床的变化及原因。(5分)

(3)分析三岔河古城从繁荣走向衰落的自然原因。(5分)

17.阅读图文材料,完成下列要求。

萨赫勒地区地处热带草原与热带沙漠气候的过渡带,年降水量从南向北递减,干湿季变化明显。每年撒哈拉沙漠会扬起大量富含营养物质的沙尘,并在盛行风的作用下跨过大西洋进入南美洲的热带雨林。通过对大气灰尘进行监测,发现萨赫勒地区的降水量与大西洋上空的输沙量存在相关性。下图示意北非沙尘远程传输路径。

(1)指出萨赫勒地区降水量较多的季节并解释成因。(4分)

(2)从气压带和风带的角度,解释萨赫勒地区降水量从南向北递减的原因。(4分)

(3)研究表明萨赫勒地区降水量多的年份大西洋上空输沙量就会减少,推测原因。(5分)

(4)简述沙尘输送对南美洲热带雨林生态环境的有利影响。(5分)

18.阅读图文材料,完成下列要求。

材料一 南北向洋流对于高低纬间热量的输送和交换具有重要意义。科考发现:近几十年来,德雷克海峡海冰数量呈现冰进——冰退——冰进的周期性变化,海冰进退对全球气候变化有重大影响。冰进(海冰较常年增多)会导致德雷克海峡水流通量减少,海峡西侧水位增高,北上水流增加,冰退则反之。

材料二 南极大陆周围海城海冰总面积季节变化图(图1)和南太平洋附近海域洋流分布图(图2)。

(1)9月份南极大陆周围海域海冰总面积达一年中最大值。分析其原因。(4分)

(2)说明德雷克海峡冰退期秘鲁寒流势力的变化及对赤道附近太平洋东西两岸气候的影响。(5分)

19.阅读图文资料,完成下列要求。(14分)

山体效应(图1)是由隆起山体造成的垂直带界线(如林线、雪线等)在内陆的巨型山体或者山系中央比外围地区分布要高的现象。其实质是隆起地块内部基面海拔比周围低地高而引起的热力效应。使山体内部气温比外国高。

研究表明山体效应改变了山区气温随纬度变化的水平梯度与随海拔高度变化的垂直梯度,使得山体内部比外部出现云量减少、降雨量减少的现象。山体效应通过山体内外同海拔高度上气温差以及山体内外同类型垂直带界线高度差来定量化。图2示意青藏高原和阿尔卑斯山最热月同海拔高度上的气温剖面。

(1)根据大气受热过程原理,分析山体效应形成的机制。(6分)

(2)据图推测青藏高原与阿尔卑斯山林线分布的异同。(3分)

(3)比较青藏高原与阿尔卑斯山山体效应的强弱并分析原因。(5分)

答案以及解析

1.答案:A

2.答案:B

解析:根据“等高线”相关知识,等高线凸向低海拔处为山脊。读图可知,①③均位于山脊的东侧,视野受到山脊阻挡,不能完整观看山脊西侧的赛道,排除A、C项。观察图片。由A到B等高线先稀疏后密集,坡度先缓后陡,为凸坡,④处海拔在1740~1770m之间,无法通视AB段,排除D项。根据“地貌的观察”相关知识,应选择视野开阔地区。②处海拔在1920~1950m之间,视野开阔,几乎可以观看到比赛全程,故本题正确答案为B。

3.答案:D

解析:图中各圈层的水圈是连续且不规圈层,A错误。生物圈大致包括大气圈的下层、岩石圈的上层和水圈,不能简单地说其位于水圈与岩石圈之间,B错误。大气圈的平流层温度随高度增加而增加,对流层温度随高度増加而递减,C错误。岩石圈位于软流层之上,由上地幔顶部和地壳构成,D正确,故选D。

4.答案:C

解析:人类生存的环境与大气圈、水圈、生物圈以及岩石圈四大圈层密切相关,①正确。外部各圈层内部物质运动的能量来自太阳辐射能,内部圈层物质运动的能量来自地球内部,②错。圈层之间之间存在物质运动和能量交换,各圈层相互作用和相互影响,③④正确。C正确。故选C。

5.答案:D

解析:①图中,甲地等压面下凹,为近地面低压区,气温应高于乙地,A错误。丙与丁相比,丁处等压面上凸,则丁为高压,丙为低压,丙处气压低于丁处,B错误。甲处气压低,故近地面气流从乙地流向甲地,C错误。丙处对应近地面的甲地为高压,盛行下沉气流,D正确。故选:D。

6.答案:B

解析:结合图示信息可知,丙与丁相比,丁处等压面上凸,则丁为高压,丙为低压,丙处气压低于丁处,则②图中,气压梯度力由丁指向丙,因丙丁位于高空,不考虑摩擦力影响,仅考虑气压梯度力及向右的地转偏向力的影响,最后风向应与等压线平行,②图中指向南,则飞机逆风飞行。故选:B。

7.答案:C

解析:根据题意可知2006年8-12月出现了厄尔尼诺事件。A.厄尔尼诺发生时,秘鲁沿岸表层水温高,柔鱼应迁徙到更高纬度地区,栖息地范围缩小,故A错误;B.柔鱼应迁徙到更高纬度地区,与洋流方向相反,故B错误;C.厄尔尼诺发生时,秘鲁沿岸表层水温高,上升流减弱,下层海水中的无机盐类营养成分不再涌向海面导致当地的浮游生物和鱼类大量死亡,渔业资源减产,故C正确;D.赤道地区地转偏向力小,热带气旋影响小,故D错误。

8.答案:A

9.答案:A

解析:壶口瀑布属于流水侵蚀而成,①地景观属流水侵蚀地貌,故A正确;②地长江三峡属于河流上游流水侵蚀地貌,故B错误;雅丹地貌是由于风力侵蚀而形成,故C说法错误;桂林山水是由于流水溶蚀作用而形成的喀斯特地貌,故D排除;因此排除B、C、D,选择A。

10.答案:B

解析:结合图示判断,土墩和凹槽相间排列属于雅丹地貌景观特征,①正确;垄槽延伸方向应与盛行风风向一致,②错误;地面支离破碎,③正确;受风化作用和风蚀作用,土墩奇形怪状,④正确。因此组合①③④正确,故B正确;因此排除A、C、D,选择B。

11.答案:B

解析:读图可知,土壤湿度增大使地面蒸发的水量增多,空气湿度增大;蒸腾作用加强,使空气湿度增大,降水增加;土壤比热容越大,气温变化幅度越小。

12.答案:B

解析:该图示反映了区域内各个地理要素之间相互影响、相互联系,是区域整体性的表现。

13.C;14.A;15.B

解析:13.从①到②到③距海越来越远降水逐渐减少,植被依次呈现森林、草原到荒漠的景观,对应图中丙、甲、乙,C正确,A、B、D错误。故选C。

14.从①到②到③距海越来越远降水逐渐减少,植被依次呈现森林、草原到荒漠的景观,体现了经度地带性分异规律(由沿海向内陆地域分异规律),水分是引起变化的主要因素,A正确,故选A。

15.考查自然地理环境的分异规律,“一山有四季,十里不同天”这句话反映了自然环境的垂直地域分异现象,在同一座山上,在不同的海拔高度,气温和降水会有明显的变化,进而形成不同的陆地自然带,故B正确,A、C、D错误。

16.答案:(1)选址特点:沿河。

理由:地处干旱、半干旱地区,水源是必备条件。

(2)变化:河床下降;河岸变陡;

原因:地壳上升,河流下切,形成深切河曲。

(3)深切河曲造成河床下降,地下水位下降,井水干枯,水源缺乏,导致气候更干旱,古城走向衰落。

解析:(1)读图可知,三岔河古城周围地势平坦开阔,可利用土地面积较大,有助于城市建设和文化交流;靠近无定河,便于取水,水资源是当地生存必备资源。

(2)根据材料,无定河河床出现下降,其原因是由于燕山运动的影响,地壳上升,河流下切侵蚀,河床下降,河岸变陡。

(3)三岔河古城位于干旱、半干旱荒漠气候区,降水稀少,水资源紧缺,地壳运动导致地下水位下降,取水条件变差;多风沙天气,气候恶劣,农业种植条件差,长时间缺少水资源和食物导致古城走向衰落。

17.(1)答案:湿季(夏季)夏季赤道低气压带北移带来降水。

解析:根据萨赫勒地区的位置可知,该地是热带草原气候,特点是终年高温,分干湿两季,在湿季或者是夏季的时间,太阳直射点位于北半球,全球气压带风带北移,该地受赤道低气压带北移的影响,带来大量降水。

(2)答案:萨赫勒地区受赤道低气压与东北信风控制,自南向北受赤道低压带控制的时间缩短,所以降水减少。

解析:根据萨赫勒地区的位置可知,该地是热带草原气候,受赤道低气压带和信风带交替控制,当受赤道低气压控制时降水多,为湿季,受东北信风带控制时为干季,由于该地位于北半球,赤道低气压带在信风带的那侧,所以该地自南向北受赤道低压带控制的时间缩短,导致降水减少。

(3)答案:降水量多的年份可增加地表湿度,提高植被覆盖率,抑制扬沙(物质条件);降水多的年份东北信风较弱,输送沙尘能力减弱(动力条件)

解析:萨赫勒地区自然环境脆弱,荒漠化趋势明显,所以当降水量多的年份可增加地表的湿度,提高植被覆盖率,有利于抑制扬沙,减轻荒漠化的扩张;降水多的年份该地东北信风较弱,输送沙尘能力减弱。

18.答案:(1)海水比热容大,水温下降慢;2-9月,海水热量收入小于支出,表层海水温度不断下降,海冰范围逐步扩大,至9月份达到最大。

(2)变化:冰退时,导致德雷克海峡水流通量增加,北上的水流减少,秘鲁寒流减弱。影响:赤道附近太平洋东岸气温升高,降水增多;西岸气温降低,降水减少。

解析:(1)海冰面积大小是一个逐渐累积的过程。海水比热容大,水温下降慢,结合太阳直射点的移动可知,南极地区8月气温最低,2月气温最高。2-9月,海水热量收入小于支出,表层海水温度不断下降,海冰范围逐步扩大,至9月份达到最大;从9月到次年2月是冰融化时间,到2月份海冰面积最小。

(2)依据“冰进(海冰较常年增多)会导致德雷克海峡水流通量减少,海峡西侧水位增高,北上水流增加,冰退则反之“可知,德雷克海峡冰退期海峡西侧水位降低,北上水流减少;秘鲁寒流为自南向北流动的洋流,因此冰退期,秘鲁寒流减弱。寒流对沿岸气候具有降温减湿作用,秘鲁寒流位于太平洋东侧,秘鲁寒流减弱,则赤道附近太平洋东岸的气温升高,降水增多。秘鲁寒流势力减弱,导致赤道附近海域东西温差减小,赤道与南极地区的热量交换减弱,太平洋西岸的东澳大利亚暖流减弱,沿岸气温降低,降水减少。

19.答案:(1)地面辐射是大气的直接热源,山体内部海拔高,空气较稀薄,大气对太阳辐射削弱作用弱,地面接收的太阳辆辐射较山体外部多,地面辐射传递给大气的热量也较多。山体外部的地面热量传递到同山体相同海拔高度时热量已大为减弱;山体内部气候较为干燥降水少,大气的削弱作用弱,地面接受的太阳辐射较山体外部多,传递给大气的热量也较多。

(2)同:两个山地的林线均自边缘向山体内部逐渐升高(或边缘(外围)低,内部高)。异:青藏高原内部林线高于阿尔卑斯山内部林线。

(3)青藏高原的山体效应比阿尔卑斯山更强。原因:青藏高原的海拔(基面高度)更高,空气更稀薄,到达地面的太阳辐射更多;青藏高原的体积和面积更大,山体的增温现象更显著;青藏高原整体纬度较低,全年接收的太阳辐射较多。

解析:(1)根据大气受热过程原理,地面辐射是近地面大气的主要直接热源,距地面越远(海拔越高)获得的热量越少。根据山体效应示意图,山体内部海拔高,空气较稀薄,大气对太阳辐射削弱作用弱,地面接收的太阳辐射较山体外部多,地面辐射传递给大气的热量也较多,山体内部的气温T1较高。山体外部的地面热量传递到同山体相同海拔高度时热量已大为减弱,T2较低;根据材料,山体内部比外部出现云量减少、降雨量减少。山体内部气候较为干燥降水少,大气的削弱作用弱,地面接受的太阳辐射较多,山体外部云量较多,降水较多,太阳辐射被大气削弱的多,地面接受的太阳辐射较少,传递给大气的热量也较少。所以山体内部气温比同高度的山体外部气温高,形成山体效应。

(2)林线主要受热量和水分条件影响,高大的山体有山体效应,造成山体内部比山体外部气温更高,降水更多。因此两个山地的林线均自边缘向山体内部逐渐升高(或边缘低,内部高)。根据第3题的分析,青藏高原的山体效应比阿尔卑斯山更强。所以青藏高原内部林线高于阿尔卑斯山内部林线。

(3)由图中信息可知青藏高原的海拔(基面高度)比阿尔卑斯山更高,空气更稀薄,到达地面的太阳辐射更多,地面吸收的太阳辐射更多,地面辐射传递给大气的热量更多;青藏高原的体积和面积更大,山体的增温现象更显著;青藏高原整体纬度较低,正午太阳高度比阿尔卑斯山更高,全年接收的太阳辐射较多。因此青藏高原的山体效应比阿尔卑斯山更强。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。

第24届冬奥会于2022年2月4日至20日在北京和张家口举行,其中张家口赛区承办大部分滑雪项目。下图示意张家口某高山滑雪场等高线分布。据此完成下面小题。

1.滑雪比赛中,下列赛段平均速度最小的是( )

A.AB段 B.BC段 C.CD段 D.DE段

2.图中①②③④四个地点中几乎可以观看到比赛全程的是( )

A.① B.② C.③ D.④

下图为地球部分圈层结构示意图。读图回答下面小题。

3.下列关于图中各圈层的叙述,正确的是( )

A.水圈是由液态水组成的圈层 B.生物圈位于水圈与岩石圈之间

C.大气圈全部由气态物质组成 D.岩石圈由上地幔顶部和地壳组成

4.下列关于图中四大圈层及其之间关系的叙述,正确的有( )

①人类生存的环境与四大圈层密切相关

②各圈层内部物质运动的能量都来自太阳辐射能

③圈层之间相互作用、相互影响

④圈层之间存在物质运动和能量交换

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.②④

北半球某区域甲、乙两地之间有热力环流形成。下面①图为该区域等压面示意图,②图为丙、丁所在水平面等压线分布示意图。读图完成下面小题。

5.①图中( )

A.甲地气流流向乙地 B.丙处气压高于丁处

C.甲地气温低于乙地 D.丙处气流下沉

6.②图中,飞机与风向的关系是( )

A.顺风飞行 B.逆风飞行 C.风从东侧吹来 D.风由西侧吹来

茎柔鱼亦称“美洲大鱿鱼”,广泛分布于秘鲁海域。研究表明,表层海水距平温度(SSTA)是造成茎柔鱼资源丰富程度和栖息地变化的最主要因素,SSTA连续3个月平均值超过或低于0.5℃即发生厄尔尼诺或拉尼娜事件。下图示意东太平洋2005-2009年表层海水距平温度变化,据此完成下面小题。

7.据图推测,2006年8~12月茎柔鱼( )

A.栖息地范围扩大 B.顺洋流流向迁徙

C.个体较小,渔业资源减产 D.受赤道热带气旋影响较大

8.下图所示南太平洋某海域垂直水温分布图中,与茎柔鱼产量较多年份相符的是( )

A.A B.B C.C D.D

我国幅员辽阔,地貌景观千姿百态,下图为我国地貌景观图。据此完成下面小题。

9.有关图中四地的描述,正确的是( )

A.①地景观属流水侵蚀地貌 B.②地景观属喀斯特地貌

C.③地景观属于风力堆积地貌 D.④地景观属海水侵蚀地貌

10.下面属于③地貌景观特征的是( )

①土墩和凹槽相间排列

②垄槽延伸方向与盛行风风向垂直

③地面支离破碎

④土墩奇形怪状

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.①②③④

读“我国某区域农业系统水、气、植被相互作用示意图”,完成下面小题。

11.图中①、②、③所代表的环节分别是( )

A.降水增加、大陆性增强、降水减少

B.地面蒸发的水量增多、气温变幅减小、降水增加

C.气温变幅减小、蒸发增强、降水增加

D.地下水位上升、气温变幅增大、土壤表层盐分积累

12.该示意图体现了( )

A.区域差异性 B.区域整体性

C.区域的相对稳定性 D.人类对自然的改造力量是无穷的

读图,据此完成下面小题。

13.图中①、②、③三地的景观与甲、乙、丙三地依次对应的顺序是( )

A.甲、乙、丙 B.甲、丙、乙 C.丙、甲、乙 D.乙、甲、丙

14.上图中①、②、③三地的景观变化体现的地域分异规律主要是( )

A.经度(由沿海向内陆)地域分异 B.垂直地域分异

C.纬度(由赤道向两极)地域分异 D.地方性分异

15.“一山有四季,十里不同天”。这句话反映了自然环境的( )

A.从赤道到两极的地域分异现象 B.垂直地域分异现象

C.从沿海到内陆的地域分异现象 D.地方性分异现象

三、非选择题:本题共4小题,共55分。

16.阅读图文材料,完成下列要求。

三岔河古城地处黄土高原和鄂尔多斯高原交界的干旱、半干旱荒漠气候区。800年前,水浅流缓的无定河蜿蜒流经古城边上。由于地壳运动,如今无定河河床下降了61m,地下水位下降了35m。下图为三岔河古城位置示意图。

(1)指出三岔河古城选址的特点,并说明理由。(4分)

(2)与800年前相比,说明无定河河床的变化及原因。(5分)

(3)分析三岔河古城从繁荣走向衰落的自然原因。(5分)

17.阅读图文材料,完成下列要求。

萨赫勒地区地处热带草原与热带沙漠气候的过渡带,年降水量从南向北递减,干湿季变化明显。每年撒哈拉沙漠会扬起大量富含营养物质的沙尘,并在盛行风的作用下跨过大西洋进入南美洲的热带雨林。通过对大气灰尘进行监测,发现萨赫勒地区的降水量与大西洋上空的输沙量存在相关性。下图示意北非沙尘远程传输路径。

(1)指出萨赫勒地区降水量较多的季节并解释成因。(4分)

(2)从气压带和风带的角度,解释萨赫勒地区降水量从南向北递减的原因。(4分)

(3)研究表明萨赫勒地区降水量多的年份大西洋上空输沙量就会减少,推测原因。(5分)

(4)简述沙尘输送对南美洲热带雨林生态环境的有利影响。(5分)

18.阅读图文材料,完成下列要求。

材料一 南北向洋流对于高低纬间热量的输送和交换具有重要意义。科考发现:近几十年来,德雷克海峡海冰数量呈现冰进——冰退——冰进的周期性变化,海冰进退对全球气候变化有重大影响。冰进(海冰较常年增多)会导致德雷克海峡水流通量减少,海峡西侧水位增高,北上水流增加,冰退则反之。

材料二 南极大陆周围海城海冰总面积季节变化图(图1)和南太平洋附近海域洋流分布图(图2)。

(1)9月份南极大陆周围海域海冰总面积达一年中最大值。分析其原因。(4分)

(2)说明德雷克海峡冰退期秘鲁寒流势力的变化及对赤道附近太平洋东西两岸气候的影响。(5分)

19.阅读图文资料,完成下列要求。(14分)

山体效应(图1)是由隆起山体造成的垂直带界线(如林线、雪线等)在内陆的巨型山体或者山系中央比外围地区分布要高的现象。其实质是隆起地块内部基面海拔比周围低地高而引起的热力效应。使山体内部气温比外国高。

研究表明山体效应改变了山区气温随纬度变化的水平梯度与随海拔高度变化的垂直梯度,使得山体内部比外部出现云量减少、降雨量减少的现象。山体效应通过山体内外同海拔高度上气温差以及山体内外同类型垂直带界线高度差来定量化。图2示意青藏高原和阿尔卑斯山最热月同海拔高度上的气温剖面。

(1)根据大气受热过程原理,分析山体效应形成的机制。(6分)

(2)据图推测青藏高原与阿尔卑斯山林线分布的异同。(3分)

(3)比较青藏高原与阿尔卑斯山山体效应的强弱并分析原因。(5分)

答案以及解析

1.答案:A

2.答案:B

解析:根据“等高线”相关知识,等高线凸向低海拔处为山脊。读图可知,①③均位于山脊的东侧,视野受到山脊阻挡,不能完整观看山脊西侧的赛道,排除A、C项。观察图片。由A到B等高线先稀疏后密集,坡度先缓后陡,为凸坡,④处海拔在1740~1770m之间,无法通视AB段,排除D项。根据“地貌的观察”相关知识,应选择视野开阔地区。②处海拔在1920~1950m之间,视野开阔,几乎可以观看到比赛全程,故本题正确答案为B。

3.答案:D

解析:图中各圈层的水圈是连续且不规圈层,A错误。生物圈大致包括大气圈的下层、岩石圈的上层和水圈,不能简单地说其位于水圈与岩石圈之间,B错误。大气圈的平流层温度随高度增加而增加,对流层温度随高度増加而递减,C错误。岩石圈位于软流层之上,由上地幔顶部和地壳构成,D正确,故选D。

4.答案:C

解析:人类生存的环境与大气圈、水圈、生物圈以及岩石圈四大圈层密切相关,①正确。外部各圈层内部物质运动的能量来自太阳辐射能,内部圈层物质运动的能量来自地球内部,②错。圈层之间之间存在物质运动和能量交换,各圈层相互作用和相互影响,③④正确。C正确。故选C。

5.答案:D

解析:①图中,甲地等压面下凹,为近地面低压区,气温应高于乙地,A错误。丙与丁相比,丁处等压面上凸,则丁为高压,丙为低压,丙处气压低于丁处,B错误。甲处气压低,故近地面气流从乙地流向甲地,C错误。丙处对应近地面的甲地为高压,盛行下沉气流,D正确。故选:D。

6.答案:B

解析:结合图示信息可知,丙与丁相比,丁处等压面上凸,则丁为高压,丙为低压,丙处气压低于丁处,则②图中,气压梯度力由丁指向丙,因丙丁位于高空,不考虑摩擦力影响,仅考虑气压梯度力及向右的地转偏向力的影响,最后风向应与等压线平行,②图中指向南,则飞机逆风飞行。故选:B。

7.答案:C

解析:根据题意可知2006年8-12月出现了厄尔尼诺事件。A.厄尔尼诺发生时,秘鲁沿岸表层水温高,柔鱼应迁徙到更高纬度地区,栖息地范围缩小,故A错误;B.柔鱼应迁徙到更高纬度地区,与洋流方向相反,故B错误;C.厄尔尼诺发生时,秘鲁沿岸表层水温高,上升流减弱,下层海水中的无机盐类营养成分不再涌向海面导致当地的浮游生物和鱼类大量死亡,渔业资源减产,故C正确;D.赤道地区地转偏向力小,热带气旋影响小,故D错误。

8.答案:A

9.答案:A

解析:壶口瀑布属于流水侵蚀而成,①地景观属流水侵蚀地貌,故A正确;②地长江三峡属于河流上游流水侵蚀地貌,故B错误;雅丹地貌是由于风力侵蚀而形成,故C说法错误;桂林山水是由于流水溶蚀作用而形成的喀斯特地貌,故D排除;因此排除B、C、D,选择A。

10.答案:B

解析:结合图示判断,土墩和凹槽相间排列属于雅丹地貌景观特征,①正确;垄槽延伸方向应与盛行风风向一致,②错误;地面支离破碎,③正确;受风化作用和风蚀作用,土墩奇形怪状,④正确。因此组合①③④正确,故B正确;因此排除A、C、D,选择B。

11.答案:B

解析:读图可知,土壤湿度增大使地面蒸发的水量增多,空气湿度增大;蒸腾作用加强,使空气湿度增大,降水增加;土壤比热容越大,气温变化幅度越小。

12.答案:B

解析:该图示反映了区域内各个地理要素之间相互影响、相互联系,是区域整体性的表现。

13.C;14.A;15.B

解析:13.从①到②到③距海越来越远降水逐渐减少,植被依次呈现森林、草原到荒漠的景观,对应图中丙、甲、乙,C正确,A、B、D错误。故选C。

14.从①到②到③距海越来越远降水逐渐减少,植被依次呈现森林、草原到荒漠的景观,体现了经度地带性分异规律(由沿海向内陆地域分异规律),水分是引起变化的主要因素,A正确,故选A。

15.考查自然地理环境的分异规律,“一山有四季,十里不同天”这句话反映了自然环境的垂直地域分异现象,在同一座山上,在不同的海拔高度,气温和降水会有明显的变化,进而形成不同的陆地自然带,故B正确,A、C、D错误。

16.答案:(1)选址特点:沿河。

理由:地处干旱、半干旱地区,水源是必备条件。

(2)变化:河床下降;河岸变陡;

原因:地壳上升,河流下切,形成深切河曲。

(3)深切河曲造成河床下降,地下水位下降,井水干枯,水源缺乏,导致气候更干旱,古城走向衰落。

解析:(1)读图可知,三岔河古城周围地势平坦开阔,可利用土地面积较大,有助于城市建设和文化交流;靠近无定河,便于取水,水资源是当地生存必备资源。

(2)根据材料,无定河河床出现下降,其原因是由于燕山运动的影响,地壳上升,河流下切侵蚀,河床下降,河岸变陡。

(3)三岔河古城位于干旱、半干旱荒漠气候区,降水稀少,水资源紧缺,地壳运动导致地下水位下降,取水条件变差;多风沙天气,气候恶劣,农业种植条件差,长时间缺少水资源和食物导致古城走向衰落。

17.(1)答案:湿季(夏季)夏季赤道低气压带北移带来降水。

解析:根据萨赫勒地区的位置可知,该地是热带草原气候,特点是终年高温,分干湿两季,在湿季或者是夏季的时间,太阳直射点位于北半球,全球气压带风带北移,该地受赤道低气压带北移的影响,带来大量降水。

(2)答案:萨赫勒地区受赤道低气压与东北信风控制,自南向北受赤道低压带控制的时间缩短,所以降水减少。

解析:根据萨赫勒地区的位置可知,该地是热带草原气候,受赤道低气压带和信风带交替控制,当受赤道低气压控制时降水多,为湿季,受东北信风带控制时为干季,由于该地位于北半球,赤道低气压带在信风带的那侧,所以该地自南向北受赤道低压带控制的时间缩短,导致降水减少。

(3)答案:降水量多的年份可增加地表湿度,提高植被覆盖率,抑制扬沙(物质条件);降水多的年份东北信风较弱,输送沙尘能力减弱(动力条件)

解析:萨赫勒地区自然环境脆弱,荒漠化趋势明显,所以当降水量多的年份可增加地表的湿度,提高植被覆盖率,有利于抑制扬沙,减轻荒漠化的扩张;降水多的年份该地东北信风较弱,输送沙尘能力减弱。

18.答案:(1)海水比热容大,水温下降慢;2-9月,海水热量收入小于支出,表层海水温度不断下降,海冰范围逐步扩大,至9月份达到最大。

(2)变化:冰退时,导致德雷克海峡水流通量增加,北上的水流减少,秘鲁寒流减弱。影响:赤道附近太平洋东岸气温升高,降水增多;西岸气温降低,降水减少。

解析:(1)海冰面积大小是一个逐渐累积的过程。海水比热容大,水温下降慢,结合太阳直射点的移动可知,南极地区8月气温最低,2月气温最高。2-9月,海水热量收入小于支出,表层海水温度不断下降,海冰范围逐步扩大,至9月份达到最大;从9月到次年2月是冰融化时间,到2月份海冰面积最小。

(2)依据“冰进(海冰较常年增多)会导致德雷克海峡水流通量减少,海峡西侧水位增高,北上水流增加,冰退则反之“可知,德雷克海峡冰退期海峡西侧水位降低,北上水流减少;秘鲁寒流为自南向北流动的洋流,因此冰退期,秘鲁寒流减弱。寒流对沿岸气候具有降温减湿作用,秘鲁寒流位于太平洋东侧,秘鲁寒流减弱,则赤道附近太平洋东岸的气温升高,降水增多。秘鲁寒流势力减弱,导致赤道附近海域东西温差减小,赤道与南极地区的热量交换减弱,太平洋西岸的东澳大利亚暖流减弱,沿岸气温降低,降水减少。

19.答案:(1)地面辐射是大气的直接热源,山体内部海拔高,空气较稀薄,大气对太阳辐射削弱作用弱,地面接收的太阳辆辐射较山体外部多,地面辐射传递给大气的热量也较多。山体外部的地面热量传递到同山体相同海拔高度时热量已大为减弱;山体内部气候较为干燥降水少,大气的削弱作用弱,地面接受的太阳辐射较山体外部多,传递给大气的热量也较多。

(2)同:两个山地的林线均自边缘向山体内部逐渐升高(或边缘(外围)低,内部高)。异:青藏高原内部林线高于阿尔卑斯山内部林线。

(3)青藏高原的山体效应比阿尔卑斯山更强。原因:青藏高原的海拔(基面高度)更高,空气更稀薄,到达地面的太阳辐射更多;青藏高原的体积和面积更大,山体的增温现象更显著;青藏高原整体纬度较低,全年接收的太阳辐射较多。

解析:(1)根据大气受热过程原理,地面辐射是近地面大气的主要直接热源,距地面越远(海拔越高)获得的热量越少。根据山体效应示意图,山体内部海拔高,空气较稀薄,大气对太阳辐射削弱作用弱,地面接收的太阳辐射较山体外部多,地面辐射传递给大气的热量也较多,山体内部的气温T1较高。山体外部的地面热量传递到同山体相同海拔高度时热量已大为减弱,T2较低;根据材料,山体内部比外部出现云量减少、降雨量减少。山体内部气候较为干燥降水少,大气的削弱作用弱,地面接受的太阳辐射较多,山体外部云量较多,降水较多,太阳辐射被大气削弱的多,地面接受的太阳辐射较少,传递给大气的热量也较少。所以山体内部气温比同高度的山体外部气温高,形成山体效应。

(2)林线主要受热量和水分条件影响,高大的山体有山体效应,造成山体内部比山体外部气温更高,降水更多。因此两个山地的林线均自边缘向山体内部逐渐升高(或边缘低,内部高)。根据第3题的分析,青藏高原的山体效应比阿尔卑斯山更强。所以青藏高原内部林线高于阿尔卑斯山内部林线。

(3)由图中信息可知青藏高原的海拔(基面高度)比阿尔卑斯山更高,空气更稀薄,到达地面的太阳辐射更多,地面吸收的太阳辐射更多,地面辐射传递给大气的热量更多;青藏高原的体积和面积更大,山体的增温现象更显著;青藏高原整体纬度较低,正午太阳高度比阿尔卑斯山更高,全年接收的太阳辐射较多。因此青藏高原的山体效应比阿尔卑斯山更强。

同课章节目录