2022-2023学年安徽省五河县高二(下)期末教学质量监测物理试卷(PDF版含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年安徽省五河县高二(下)期末教学质量监测物理试卷(PDF版含解析) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-16 07:23:44 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023 学年安徽省五河县高二(下)期末教学质量监测

物理试题

第 I 卷(选择题)

一、单选题(本大题共 7 小题,共 28 分)

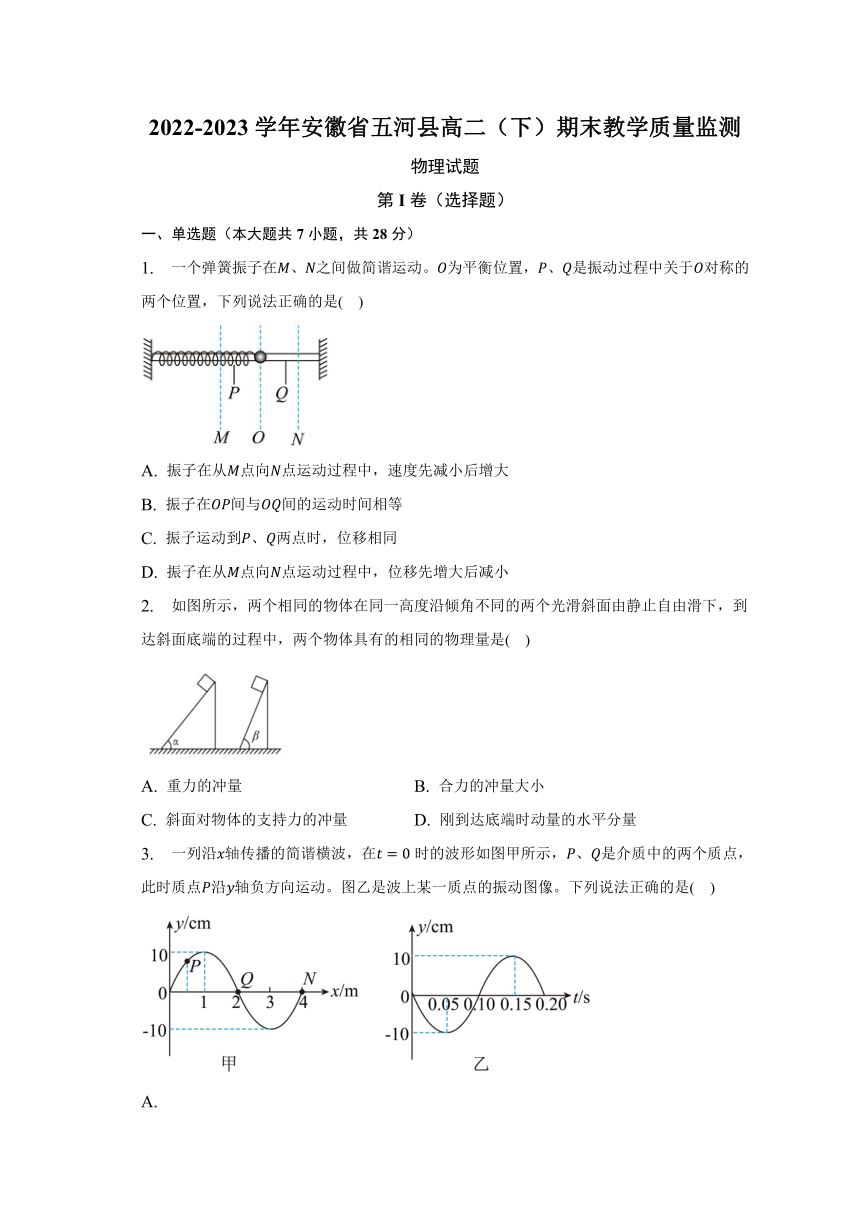

1. 一个弹簧振子在 、 之间做简谐运动。 为平衡位置, 、 是振动过程中关于 对称的

两个位置,下列说法正确的是( )

A. 振子在从 点向 点运动过程中,速度先减小后增大

B. 振子在 间与 间的运动时间相等

C. 振子运动到 、 两点时,位移相同

D. 振子在从 点向 点运动过程中,位移先增大后减小

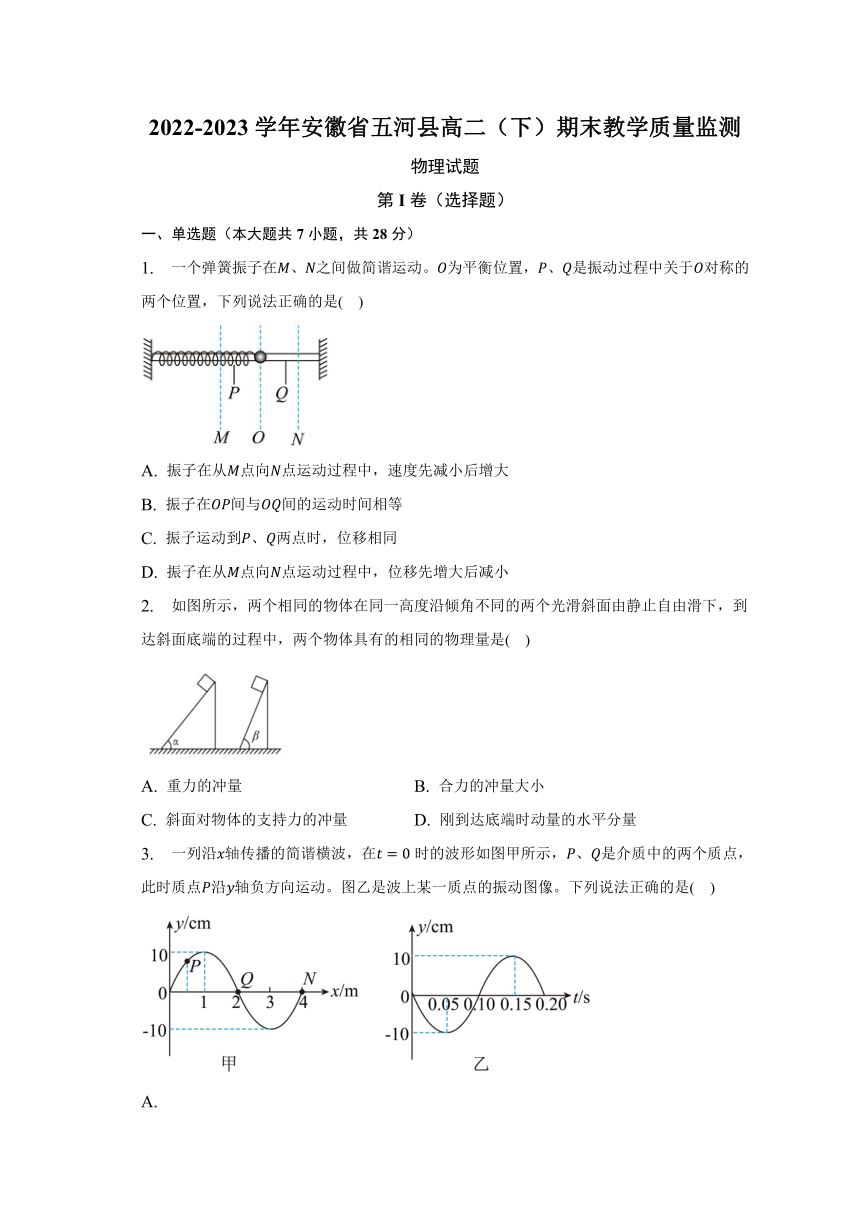

2. 如图所示,两个相同的物体在同一高度沿倾角不同的两个光滑斜面由静止自由滑下,到

达斜面底端的过程中,两个物体具有的相同的物理量是( )

A. 重力的冲量 B. 合力的冲量大小

C. 斜面对物体的支持力的冲量 D. 刚到达底端时动量的水平分量

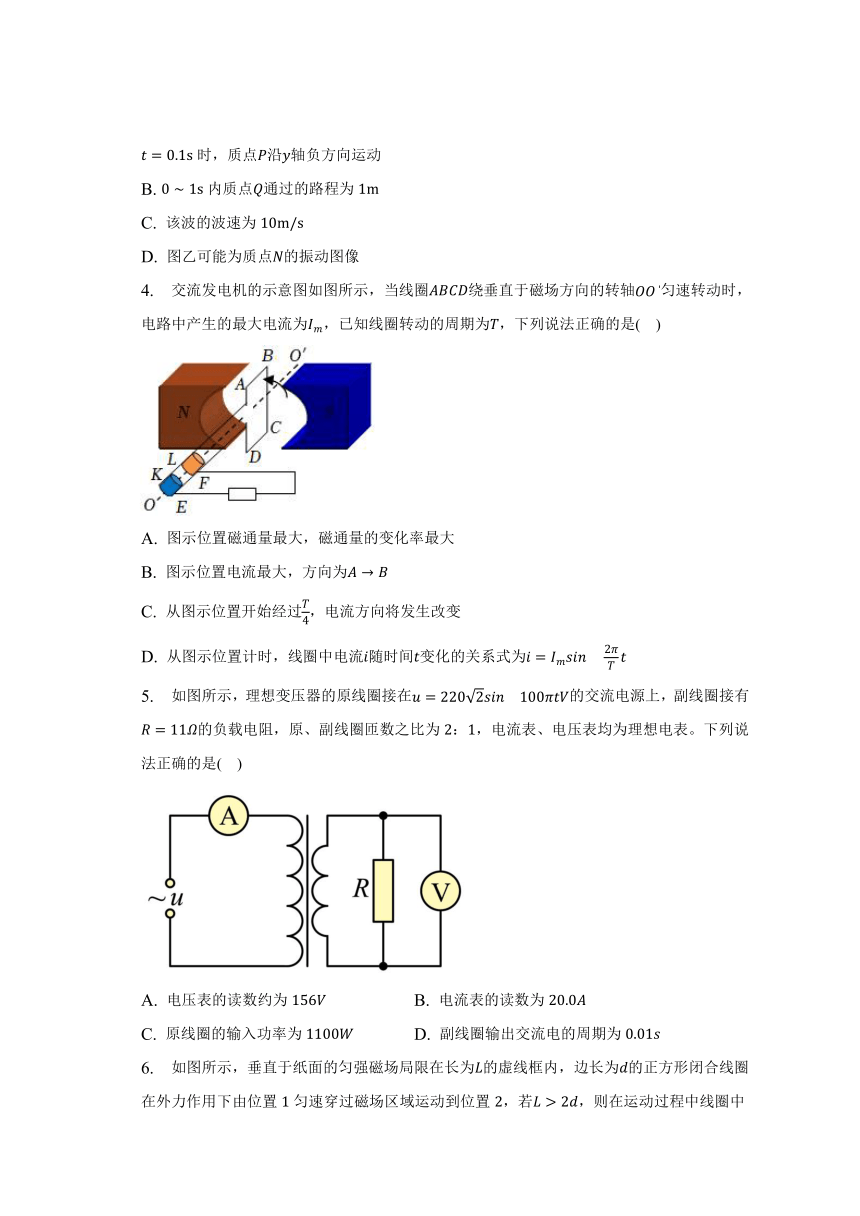

3. 一列沿 轴传播的简谐横波,在 = 0 时的波形如图甲所示, 、 是介质中的两个质点,

此时质点 沿 轴负方向运动。图乙是波上某一质点的振动图像。下列说法正确的是( )

A.

= 0.1s时,质点 沿 轴负方向运动

B. 0 1s内质点 通过的路程为 1m

C. 该波的波速为 10m/s

D. 图乙可能为质点 的振动图像

4. 交流发电机的示意图如图所示,当线圈 绕垂直于磁场方向的转轴 匀速转动时,

电路中产生的最大电流为 ,已知线圈转动的周期为 ,下列说法正确的是( )

A. 图示位置磁通量最大,磁通量的变化率最大

B. 图示位置电流最大,方向为 →

C. 从图示位置开始经过4,电流方向将发生改变

D. 2 从图示位置计时,线圈中电流 随时间 变化的关系式为 =

5. 如图所示,理想变压器的原线圈接在 = 220 2 100 的交流电源上,副线圈接有

= 11 的负载电阻,原、副线圈匝数之比为 2:1,电流表、电压表均为理想电表。下列说

法正确的是( )

A. 电压表的读数约为 156 B. 电流表的读数为 20.0

C. 原线圈的输入功率为 1100 D. 副线圈输出交流电的周期为 0.01

6. 如图所示,垂直于纸面的匀强磁场局限在长为 的虚线框内,边长为 的正方形闭合线圈

在外力作用下由位置 1匀速穿过磁场区域运动到位置 2,若 > 2 ,则在运动过程中线圈中

的感应电流随时间变化的情况可以用以下哪幅图像来描述( )

A. B.

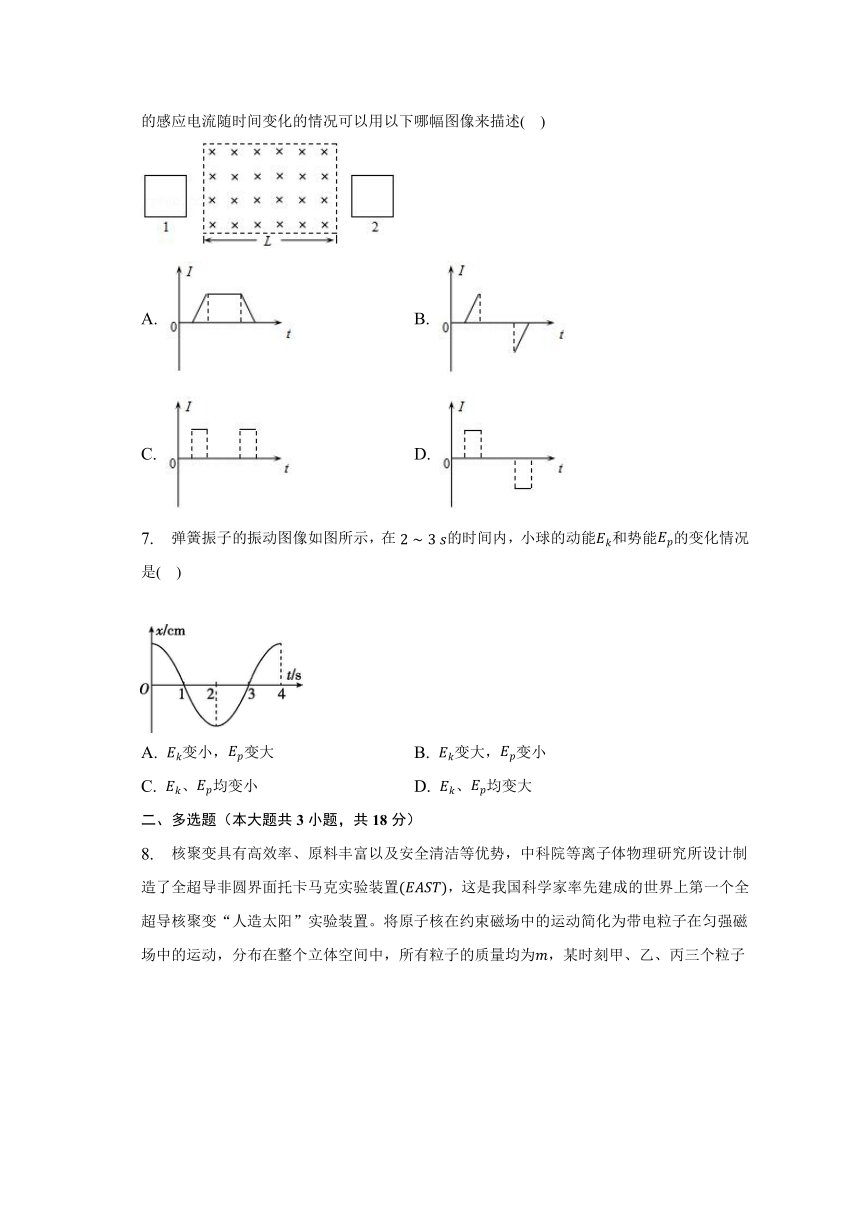

C. D.

7. 弹簧振子的振动图像如图所示,在 2 3 的时间内,小球的动能 和势能 的变化情况

是( )

A. 变小, 变大 B. 变大, 变小

C. 、 均变小 D. 、 均变大

二、多选题(本大题共 3 小题,共 18 分)

8. 核聚变具有高效率、原料丰富以及安全清洁等优势,中科院等离子体物理研究所设计制

造了全超导非圆界面托卡马克实验装置( ),这是我国科学家率先建成的世界上第一个全

超导核聚变“人造太阳”实验装置。将原子核在约束磁场中的运动简化为带电粒子在匀强磁

场中的运动,分布在整个立体空间中,所有粒子的质量均为 ,某时刻甲、乙、丙三个粒子

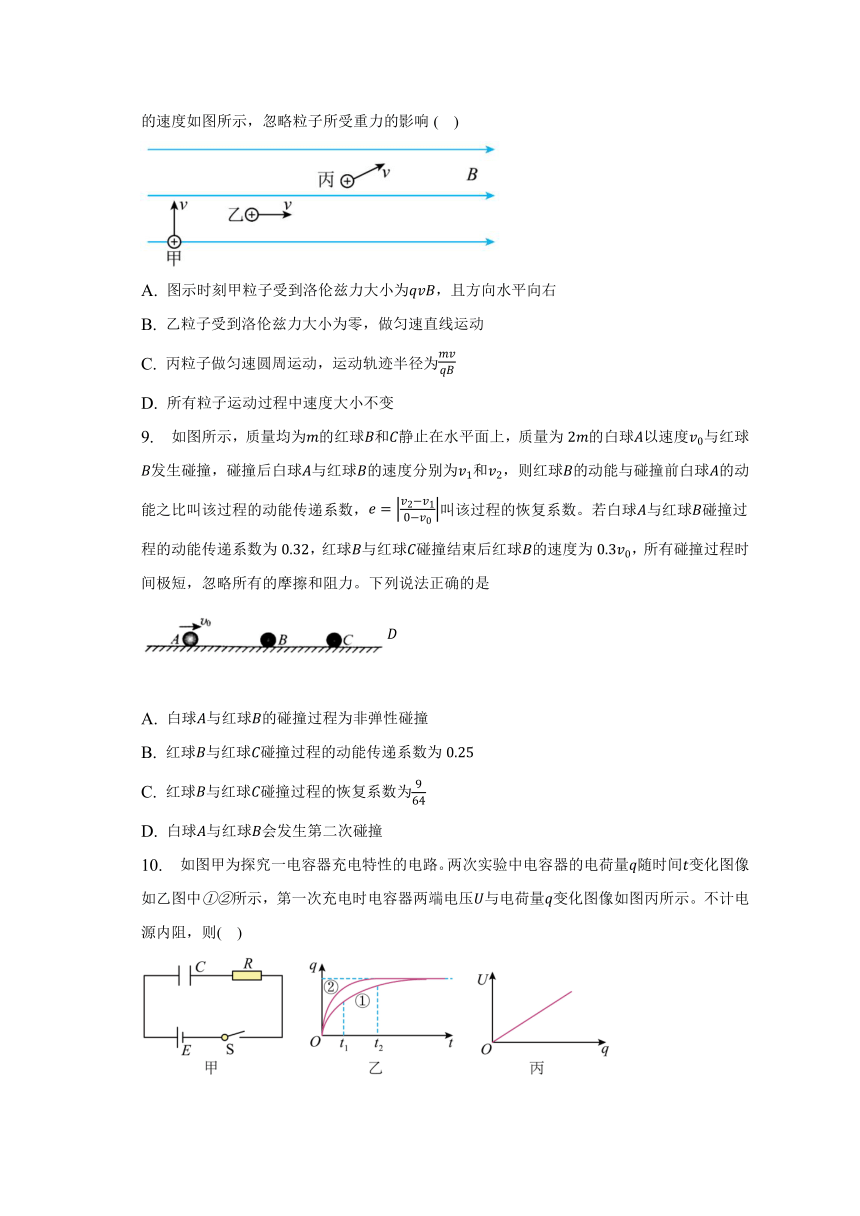

的速度如图所示,忽略粒子所受重力的影响 ( )

A. 图示时刻甲粒子受到洛伦兹力大小为 ,且方向水平向右

B. 乙粒子受到洛伦兹力大小为零,做匀速直线运动

C. 丙粒子做匀速圆周运动,运动轨迹半径为

D. 所有粒子运动过程中速度大小不变

9. 如图所示,质量均为 的红球 和 静止在水平面上,质量为 2 的白球 以速度 0与红球

发生碰撞,碰撞后白球 与红球 的速度分别为 1和 2,则红球 的动能与碰撞前白球 的动

能之比叫该过程的动能传递系数, = 2 10 叫该过程的恢复系数。若白球 与红球 碰撞过0

程的动能传递系数为 0.32,红球 与红球 碰撞结束后红球 的速度为 0.3 0,所有碰撞过程时

间极短,忽略所有的摩擦和阻力。下列说法正确的是

A. 白球 与红球 的碰撞过程为非弹性碰撞

B. 红球 与红球 碰撞过程的动能传递系数为 0.25

C. 红球 9与红球 碰撞过程的恢复系数为64

D. 白球 与红球 会发生第二次碰撞

10. 如图甲为探究一电容器充电特性的电路。两次实验中电容器的电荷量 随时间 变化图像

如乙图中①②所示,第一次充电时电容器两端电压 与电荷量 变化图像如图丙所示。不计电

源内阻,则( )

A. 第二次充电时,电容器 图像斜率比丙图大

B. 第一次充电过程中 1时刻比 2时刻电流大

C. ①②两条曲线形状不同是由于 不同引起的

D. ①②两条曲线形状不同是由于 不同引起的

第 II 卷(非选择题)

三、实验题(本大题共 2 小题,共 14 分)

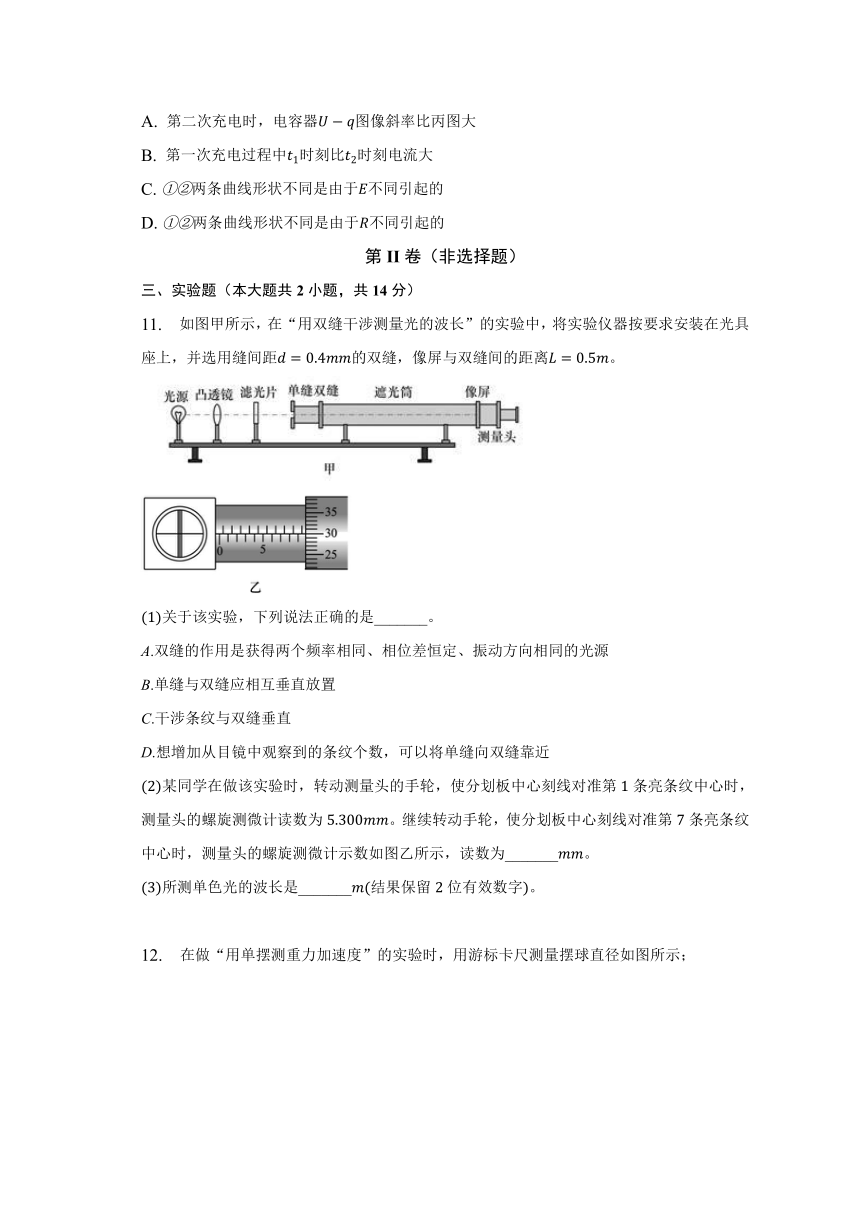

11. 如图甲所示,在“用双缝干涉测量光的波长”的实验中,将实验仪器按要求安装在光具

座上,并选用缝间距 = 0.4 的双缝,像屏与双缝间的距离 = 0.5 。

(1)关于该实验,下列说法正确的是_______。

A.双缝的作用是获得两个频率相同、相位差恒定、振动方向相同的光源

B.单缝与双缝应相互垂直放置

C.干涉条纹与双缝垂直

D.想增加从目镜中观察到的条纹个数,可以将单缝向双缝靠近

(2)某同学在做该实验时,转动测量头的手轮,使分划板中心刻线对准第 1条亮条纹中心时,

测量头的螺旋测微计读数为 5.300 。继续转动手轮,使分划板中心刻线对准第 7条亮条纹

中心时,测量头的螺旋测微计示数如图乙所示,读数为_______ 。

(3)所测单色光的波长是_______ (结果保留 2位有效数字)。

12. 在做“用单摆测重力加速度”的实验时,用游标卡尺测量摆球直径如图所示;

(1)那么摆球直径为_____________ 。

(2)某同学用该实验装置测当地重力加速度,若他测得的 值偏大,可能的原因是 ( )

A.测摆线长时摆线拉得过紧

B.开始计时时,秒表过迟按下

C.实验中误将 50次全振动数为 49次

D.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了

(3)为提高实验精度,在实验中可改变几次摆长 并测出相应的周期 ,从而得出一组对应的

与 的数据,再以 为横坐标、 2为纵坐标将所得数据拟合成直线,并求得该直线的斜率 。

则重力加速度 =_____________。(用 及常数 表示)。

四、计算题(本大题共 3 小题,共 40 分)

13. 现要检测一块工业半球形玻璃砖的折射率。半球形玻璃砖的截面如图所示, 是半球形

玻璃砖的球心, 是其中心轴,已知玻璃砖的半径 = 1 ,两束与中心轴平行的相同检测

光 、 射入半球形玻璃砖,当 光与中心轴 的距离 = 0.5 时, 光从玻璃砖上 点射出,

出射光线与中心轴 交于 点,当 光与中心轴 距离 = 2 时, 光在玻璃砖右侧恰好2

发生全反射,求∶

( )玻璃砖对检测光的折射率 ;

( ) 点与 点间的距离。(取 cos 15° = 0.97)

14. 如图所示,两根光滑的金属导轨平行放置在倾角为 的固定斜面上,导轨下端接有定值

电阻的阻值为 ,导轨自身电阻忽略不计。导轨置于垂直于斜面向上的匀强磁场中,磁感应

强度大小为 ,将一根质量为 、电阻的阻值为 的金属棒 在导轨上方某处由静止释放,金

属棒沿导轨下滑(金属棒 与导轨间的摩擦不计)。设导轨足够长,导轨宽度为 ,金属棒

下滑过程中始终与导轨接触良好,当金属棒沿导轨下滑的高度为 时,速度恰好达到最大值。

重力加速度大小为 ,金属棒由静止到刚开始匀速运动过程中,求:

(1)金属棒 达到的最大速度;

(2)该过程通过电阻 的电量;

(3)该过程中电阻 产生的热量。

15. 如图所示,在 坐标系的第Ⅰ、Ⅳ象限中,存在磁感应强度大小为 、方向垂直坐标

平面向里的匀强磁场。一质量为 1、带电量为+ 的小球甲从坐标原点 沿+ 方向以某一初速

度射入磁场,恰好与静止在 点处的带负电小球乙发生正碰并粘在一起,小球乙质量为 2,

点的坐标为( , ),不计两小球的重力和它们间的库仑力,求:

(1)小球甲从射入磁场到发生碰撞经历的时间;

(2)两球碰后的速度大小;

(3)若碰后甲、乙恰好能经过 轴,求碰前小球乙的电量大小以及两小球从碰后至经过 轴所需

的时间。

答案和解析

1.【答案】

【解析】

【分析】

对于简谐运动,在平衡位置加速度为零,速度最大,在最大位移处加速度最大,速度为零,对称

位置,位移和加速度必等大反向,但是速度可能等大同向也可能等大反向。

简谐运动的位移都是以平衡位置为起点的,远离平衡位置时位移增大,衡位置时位移减小。

【解答】

A.振子在从 点向 点运动过程中,速度先增大后减小,故 A 错误;

B.由对称性可知,振子在 间与 间的运动时间相等,故 B 正确;

C.由对称性可知,振子运动到 、 两点时,位移等大反向,故 C 错误;

D.振子在从 点向 点运动过程中,位移先减小后增大,故 D 错误。

2.【答案】

【解析】

【分析】

物体在同一高度沿倾角不同两个光滑斜面由静止自由滑下,运动时间不等,重力的冲量不同.合

力的冲量是矢量,方向不同,合力的冲量不同.

利用动量定理求冲量、由动能定理求功是常用的方法.要注意功、动能是标量,冲量、动量是矢

量.

【解答】

解: 、根据运动学公式和牛顿运动定律分析得知,物体在同一高度沿倾角不同两个光滑斜面由

静止自由滑下,运动时间不等,重力冲量 = , 相同,则重力的冲量不同.故 A 错误.

、根据机械能守恒定律得,刚到达底端的动能 = , 、 都相同,刚到达底端的动能

相同,既速度大小相同,故末动量大小相等,

根据动量定理,得到合力的冲量等于物体动量的变化量,而初动量为零,则合力的冲量大小相等,

末动量方向不同,故水平分量不同,故 B 正确,D 错误;

C.支持力方向不同,故冲量不可能相同,故 C 错误。

3.【答案】

【解析】A.因质点 沿 轴负方向运动,则质点 左侧的质点先振动,所以波沿 轴正方向传播,0.1

是半个周期,即再经过半个周期质点 沿 轴正方向运动,故 A 错误;

B.1 是 5个周期,质点 通过的路程 = 4 × 0.1 × 5m = 2m,故 B 错误;

C. 由速度公式得 = = 20m/s,故 C 错误;

D.由题图甲可知, = 0 时质点 从平衡位置沿 轴负方向运动,所以题图乙可能为质点 的振动图

像,故 D 正确。

故选 D。

本题考查振动图像与波形图的关系。

已知质点 的振动方向,利用同侧法可以判断波的传播方向,由波动图像读出波长,由振动图像

读出周期,可求出波速。

波的图像往往先判断质点的振动方向和波的传播方向间的关系,同时要分析波动形成的过程,分

析物理量的变化情况。

4.【答案】

【解析】解: 、图示位置为中性面,磁通量最大,磁通量的变化率最小,电流最小,每经过

一次图示位置的中性面,电流方向就改变一次,故 ABC 错误;

D 2 、图示位置为中性面,从图示位置计时,线圈中电流 随时间 变化的关系式为 = ,

故 D 正确。

故选: 。

本题主要考查了中性面,明确线圈位于中性面位置,此时磁通量最大,磁通量的变化率最小,电

流最小,每经过一次图示位置的中性面,电流方向就改变一次

5.【答案】

【解析】A. 交流电源的有效值 11 = =

1

2 = 220 ,根据 求得电压表的读数 2 = 110 ,故 A2 2

错误;

B.通过 的电流 = 22 = 10 ,由 1 1 = 2 2可求得原线圈电流 1 = 5 ,故 B 错误;

C.原副线圈上的功率相等,副线圈的输出功率 2 = 2 2 = 1100 ,原线圈的输入功率为 1100 ,

故 C 正确;

D. 2 2 副线圈输出交流电的周期与原线圈的输入端的电流周期相等为 = = 100 = 0.02 ,故 D 错

误。

故选: 。

根据理想变压器原线圈电压的瞬时值的表达式求出有效值、周期,再根据理想变压器原副线圈电

压与匝数成正比,电流与匝数成反比分析答题。

本题主要考查变压器的知识,要能对变压器的最大值、有效值、瞬时值以及变压器变压原理、功

率等问题彻底理解,特别注意电压表测量的是电压的有效值。

6.【答案】

【解析】解:当线圈向右移动,进入磁场的过程中,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律可知

产生逆时针方向的电流,根据 = 可知电流大小恒定;

当完全进入磁场时,穿过线圈的磁通量不变,则不产生感应电流;

当离开磁场时,磁通量减小,根据右手定则可知产生顺时针方向的电流,根据 = 可知电流大

小恒定,故 错误, 正确。

故选: 。

将会产生感应电流,根据楞次定律判断电流方向,根据闭合电路欧姆定律计算感应电流的大小,

由此判断。

解决本题的关键掌握右手螺旋定则判断电流周围的磁场方向,掌握感应电流的产生条件,还可考

查根据楞次定律判断感应电流的方向。

7.【答案】

【解析】

【分析】

简谐运动过程中动能和势能相互转化,可根据图像确定转化情况。

本题关键是可以从简谐运动图像中获取基本信息,难度一般。

【解答】

在 2 3 的时间内,小球从最大位移处向平衡位置运动,速度增大,动能变大,势能减小,故 B

正确.

8.【答案】

【解析】

【分析】

由左手定则判断洛伦兹力方向;速度方向与磁场方向平行,则不受洛伦兹力,做匀速直线运动;

粒子速度方向与磁场方向不垂直时不是做匀速圆周运动;根据洛伦兹力不做功分析速度是否变化。

本题主要是考查带电粒子在磁场中的运动,注意粒子的速度与磁场垂直时,粒子才做匀速圆周运

动,速度与磁场平行时,不受洛伦兹力。

【解答】

A.甲粒子速度方向与磁场方向垂直,则洛伦兹力大小为 ,洛伦兹力方向垂直纸面向里, A 错

误;

B.乙粒子速度方向与磁场方向平行,则洛伦兹力大小为 0,B 正确;

C.丙粒子速度方向与磁场方向不垂直,不是做匀速圆周运动,C 错误;

D.洛伦兹力不做功,根据动能定理可知,速度大小不变, D 正确。

故选 BD。

9.【答案】

【解析】

【分析】

白球 与红球 碰撞由动量守恒定律得碰后白球的速度;求解碰前和碰后的动能即可判断白球 与

红球 的碰撞过程为非弹性碰撞;根据动量守恒定律求球 与红球 碰撞后 的速度,即可求动能传

递系数和恢复系数;根据碰后的速度关系判断白球 与红球 是否发生二次碰撞。

【解答】

A. 1白球 与红球 碰撞后,红球 的动能2

2

2 = 0.32 ×

1 2 4

2 × 2 0,解得 2 = 5 0,由动量守恒定律

得 2 = 2 + 3 1,解得 = ,因为 × 2 2 10 1 2 1 5 0 2 0 > 2 × 2

2 + 11 2

2

2,所以白球 与红球

的碰撞过程为非弹性碰撞, 项正确;

B.红球 与红球 碰撞过程,由动量守恒定律得 2 = 3 + 4,解得 4 = 0.5 0,所以红球

1 2

2 4 = 25与红球 碰撞过程的动能传递系数为1 2 64, 项错误;

2 2

C. 0.5 0.3 红球 与红球 碰撞过程的恢复系数为 = 4 3 = | 0 00 0 0.8 | = 0.25, 项错误;2 0

D.由于 = 31 5 0 > 3 = 0.3 0,所以白球 与红球 会发生二次碰撞, 项正确。

10.【答案】

【解析】

【分析】

本题考查了电流定义式、电容定义式的应用,关键在于明确题意,注意从题干中读取有效信息,

并灵活运用公式变化进行分析求解,难度适中。

【解答】

A. 因为两次充电用同一个电容器,所以由电容的定义式 = 可知,同一个电容器所带电荷量与两

板间的电势差成正比,故第二次充电时电容器两端的电压 随电荷量 变化的图线斜率与丙图中图

线斜率相同,故 A 错误;

B. 根据 = 可知,电流等于 图像的斜率,所以第一次充电时 1时刻的电流大于 2时刻的电流,

故 B 正确;

.根据 = ,①②两次充电稳定后的电量 相同,则 相同,表明电源电动势相同,则这两次

充电的电源相同,第①次的斜率大,表示充电的电流大,电阻的阻值小,所以①②两条曲线不同

是 的不同造成的,故 C 错误,D 正确。

故选 BD。

11.【答案】(1) (2)9.800(9.798 9.802均正确) (3) 6.0 × 10 7

【解析】略

12.【答案】(1)18.4;

(2) ;

4 2(3)

【解析】

【分析】

本题考查了用单摆测定重力加速度;理解实验原理是解题的前提;要掌握常用器材的使用方法与

读数方法;应用单摆周期公式即可解题。

(1)游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺示数;

(2)根据单摆周期公式求出重力加速度,然后分析答题;

(3)根据单摆周期公式求出图象的函数表达式,然后根据图示图象求出重力加速度。

【解答】

(1)游标卡尺是 10分度的,精度为 0.1 ,摆球的直径为 = 1.8 + 0.1 × 4 = 18.4 。

(2) 根据摆球周期公式为 = 2 ;

4 2

解得重力加速度为 = 2 ;

A.测摆线长时摆线拉得过紧,所测摆长 偏大,则所测重力加速度偏大,故 A 正确;

B.开始计时时,秒表过迟按下,所测周期偏小,则所测重力加速度偏大,故 B 正确;

C.实验中误将 50次全振动数为 49次,所测周期偏大,则所测重力加速度偏小,故 C 错误;

D.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了,故所测摆长 偏小,则所测

重力加速度偏小,故 D 错误。

(3) 根据摆球周期公式为 = 2

2

解得 2 = 4

2 = 4

2

则 图像的斜率为

2

解得 = 4 。

13.【答案】( )由题意知,当 光与中心轴 距离 = 22 m时,发生全反射,

根据几何关系有 sin = 22

解得 = 2

( )由题意, 光光路图如图所示

光从 点射出,其入射角 = 30° = sin ,由 sin

解得折射角 = 45°

在△ 中,∠ = 15° , = 1 ,根据正弦定理有 =sin30 sin15

解得 = 2.06

【解析】( ) 光在玻璃砖右侧恰好发生全反射,可求出玻璃砖对检测光的折射率。

( )根据折射定律和几何关系可求出 距离。

14.【答案】解:(1)当金属棒从静止开始到刚匀速的过程中,速度最大时有 sin = ,

感应电动势为 = max,感应电流为 = + ,

( + )sin

联立解得,金属棒 达到的最大速度 max = 2 2 ;

(2) 由法拉第电磁感应定律得 = ,其中 = sin ,

由闭合电路的欧姆定律得 = + ,

该过程通过电阻 的电量 = ,联立解得 = ( + )sin ;

(3) 1金属棒在下滑的过程中由能量守恒定律可知 = 2

2

max + ,

3 2 2 2

而该过程中电阻 产生的热量 = + ,联立解得 =

+ + 2 4 4 。

【解析】当金属棒受力平衡时有最大速度,根据平衡条件列方程求解。

15.【答案】(1)

1

1 = 2 ;(2) =

1 ;(3)碰前小球乙电荷量大小 乙 = 2 + , =1 2

(3+4 ) ( 1+ 2)

2 ,其中 = 0,1,2,3. . . . . .

【解析】(1) 到 过程匀速圆周运动的半径 1 =

=

2

又由牛顿第二定律 00 1 1

2

碰前甲的运动周期 = 1 0

到 过程所需时间 1 = 4

1

联立上式,解得: 1 = 2

(2)甲乙碰撞过程,由动量守恒: 1 0 = ( 1 + 2) 1

解得: 1 = 1+ 2

(3)由题意知碰后运动轨迹如图,碰后甲乙整体带负电,轨迹半径 2 =

( + ) 2

又: 总 1 =

1 2 1

2

3

根据运动轨迹知,碰后至返回 轴所需时间 = ( 4 + ) ,其中 = 0,1,2,3. . . . . .

2

又碰后甲乙运动周期 = 2 1

结合电荷守恒定律 + 乙 = 总

解得碰前小球乙电荷量大小 乙 = 2

(3+4 ) (

联立解得: = 1+ 2)2 ,其中 = 0,1,2,3. . . . . .

物理试题

第 I 卷(选择题)

一、单选题(本大题共 7 小题,共 28 分)

1. 一个弹簧振子在 、 之间做简谐运动。 为平衡位置, 、 是振动过程中关于 对称的

两个位置,下列说法正确的是( )

A. 振子在从 点向 点运动过程中,速度先减小后增大

B. 振子在 间与 间的运动时间相等

C. 振子运动到 、 两点时,位移相同

D. 振子在从 点向 点运动过程中,位移先增大后减小

2. 如图所示,两个相同的物体在同一高度沿倾角不同的两个光滑斜面由静止自由滑下,到

达斜面底端的过程中,两个物体具有的相同的物理量是( )

A. 重力的冲量 B. 合力的冲量大小

C. 斜面对物体的支持力的冲量 D. 刚到达底端时动量的水平分量

3. 一列沿 轴传播的简谐横波,在 = 0 时的波形如图甲所示, 、 是介质中的两个质点,

此时质点 沿 轴负方向运动。图乙是波上某一质点的振动图像。下列说法正确的是( )

A.

= 0.1s时,质点 沿 轴负方向运动

B. 0 1s内质点 通过的路程为 1m

C. 该波的波速为 10m/s

D. 图乙可能为质点 的振动图像

4. 交流发电机的示意图如图所示,当线圈 绕垂直于磁场方向的转轴 匀速转动时,

电路中产生的最大电流为 ,已知线圈转动的周期为 ,下列说法正确的是( )

A. 图示位置磁通量最大,磁通量的变化率最大

B. 图示位置电流最大,方向为 →

C. 从图示位置开始经过4,电流方向将发生改变

D. 2 从图示位置计时,线圈中电流 随时间 变化的关系式为 =

5. 如图所示,理想变压器的原线圈接在 = 220 2 100 的交流电源上,副线圈接有

= 11 的负载电阻,原、副线圈匝数之比为 2:1,电流表、电压表均为理想电表。下列说

法正确的是( )

A. 电压表的读数约为 156 B. 电流表的读数为 20.0

C. 原线圈的输入功率为 1100 D. 副线圈输出交流电的周期为 0.01

6. 如图所示,垂直于纸面的匀强磁场局限在长为 的虚线框内,边长为 的正方形闭合线圈

在外力作用下由位置 1匀速穿过磁场区域运动到位置 2,若 > 2 ,则在运动过程中线圈中

的感应电流随时间变化的情况可以用以下哪幅图像来描述( )

A. B.

C. D.

7. 弹簧振子的振动图像如图所示,在 2 3 的时间内,小球的动能 和势能 的变化情况

是( )

A. 变小, 变大 B. 变大, 变小

C. 、 均变小 D. 、 均变大

二、多选题(本大题共 3 小题,共 18 分)

8. 核聚变具有高效率、原料丰富以及安全清洁等优势,中科院等离子体物理研究所设计制

造了全超导非圆界面托卡马克实验装置( ),这是我国科学家率先建成的世界上第一个全

超导核聚变“人造太阳”实验装置。将原子核在约束磁场中的运动简化为带电粒子在匀强磁

场中的运动,分布在整个立体空间中,所有粒子的质量均为 ,某时刻甲、乙、丙三个粒子

的速度如图所示,忽略粒子所受重力的影响 ( )

A. 图示时刻甲粒子受到洛伦兹力大小为 ,且方向水平向右

B. 乙粒子受到洛伦兹力大小为零,做匀速直线运动

C. 丙粒子做匀速圆周运动,运动轨迹半径为

D. 所有粒子运动过程中速度大小不变

9. 如图所示,质量均为 的红球 和 静止在水平面上,质量为 2 的白球 以速度 0与红球

发生碰撞,碰撞后白球 与红球 的速度分别为 1和 2,则红球 的动能与碰撞前白球 的动

能之比叫该过程的动能传递系数, = 2 10 叫该过程的恢复系数。若白球 与红球 碰撞过0

程的动能传递系数为 0.32,红球 与红球 碰撞结束后红球 的速度为 0.3 0,所有碰撞过程时

间极短,忽略所有的摩擦和阻力。下列说法正确的是

A. 白球 与红球 的碰撞过程为非弹性碰撞

B. 红球 与红球 碰撞过程的动能传递系数为 0.25

C. 红球 9与红球 碰撞过程的恢复系数为64

D. 白球 与红球 会发生第二次碰撞

10. 如图甲为探究一电容器充电特性的电路。两次实验中电容器的电荷量 随时间 变化图像

如乙图中①②所示,第一次充电时电容器两端电压 与电荷量 变化图像如图丙所示。不计电

源内阻,则( )

A. 第二次充电时,电容器 图像斜率比丙图大

B. 第一次充电过程中 1时刻比 2时刻电流大

C. ①②两条曲线形状不同是由于 不同引起的

D. ①②两条曲线形状不同是由于 不同引起的

第 II 卷(非选择题)

三、实验题(本大题共 2 小题,共 14 分)

11. 如图甲所示,在“用双缝干涉测量光的波长”的实验中,将实验仪器按要求安装在光具

座上,并选用缝间距 = 0.4 的双缝,像屏与双缝间的距离 = 0.5 。

(1)关于该实验,下列说法正确的是_______。

A.双缝的作用是获得两个频率相同、相位差恒定、振动方向相同的光源

B.单缝与双缝应相互垂直放置

C.干涉条纹与双缝垂直

D.想增加从目镜中观察到的条纹个数,可以将单缝向双缝靠近

(2)某同学在做该实验时,转动测量头的手轮,使分划板中心刻线对准第 1条亮条纹中心时,

测量头的螺旋测微计读数为 5.300 。继续转动手轮,使分划板中心刻线对准第 7条亮条纹

中心时,测量头的螺旋测微计示数如图乙所示,读数为_______ 。

(3)所测单色光的波长是_______ (结果保留 2位有效数字)。

12. 在做“用单摆测重力加速度”的实验时,用游标卡尺测量摆球直径如图所示;

(1)那么摆球直径为_____________ 。

(2)某同学用该实验装置测当地重力加速度,若他测得的 值偏大,可能的原因是 ( )

A.测摆线长时摆线拉得过紧

B.开始计时时,秒表过迟按下

C.实验中误将 50次全振动数为 49次

D.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了

(3)为提高实验精度,在实验中可改变几次摆长 并测出相应的周期 ,从而得出一组对应的

与 的数据,再以 为横坐标、 2为纵坐标将所得数据拟合成直线,并求得该直线的斜率 。

则重力加速度 =_____________。(用 及常数 表示)。

四、计算题(本大题共 3 小题,共 40 分)

13. 现要检测一块工业半球形玻璃砖的折射率。半球形玻璃砖的截面如图所示, 是半球形

玻璃砖的球心, 是其中心轴,已知玻璃砖的半径 = 1 ,两束与中心轴平行的相同检测

光 、 射入半球形玻璃砖,当 光与中心轴 的距离 = 0.5 时, 光从玻璃砖上 点射出,

出射光线与中心轴 交于 点,当 光与中心轴 距离 = 2 时, 光在玻璃砖右侧恰好2

发生全反射,求∶

( )玻璃砖对检测光的折射率 ;

( ) 点与 点间的距离。(取 cos 15° = 0.97)

14. 如图所示,两根光滑的金属导轨平行放置在倾角为 的固定斜面上,导轨下端接有定值

电阻的阻值为 ,导轨自身电阻忽略不计。导轨置于垂直于斜面向上的匀强磁场中,磁感应

强度大小为 ,将一根质量为 、电阻的阻值为 的金属棒 在导轨上方某处由静止释放,金

属棒沿导轨下滑(金属棒 与导轨间的摩擦不计)。设导轨足够长,导轨宽度为 ,金属棒

下滑过程中始终与导轨接触良好,当金属棒沿导轨下滑的高度为 时,速度恰好达到最大值。

重力加速度大小为 ,金属棒由静止到刚开始匀速运动过程中,求:

(1)金属棒 达到的最大速度;

(2)该过程通过电阻 的电量;

(3)该过程中电阻 产生的热量。

15. 如图所示,在 坐标系的第Ⅰ、Ⅳ象限中,存在磁感应强度大小为 、方向垂直坐标

平面向里的匀强磁场。一质量为 1、带电量为+ 的小球甲从坐标原点 沿+ 方向以某一初速

度射入磁场,恰好与静止在 点处的带负电小球乙发生正碰并粘在一起,小球乙质量为 2,

点的坐标为( , ),不计两小球的重力和它们间的库仑力,求:

(1)小球甲从射入磁场到发生碰撞经历的时间;

(2)两球碰后的速度大小;

(3)若碰后甲、乙恰好能经过 轴,求碰前小球乙的电量大小以及两小球从碰后至经过 轴所需

的时间。

答案和解析

1.【答案】

【解析】

【分析】

对于简谐运动,在平衡位置加速度为零,速度最大,在最大位移处加速度最大,速度为零,对称

位置,位移和加速度必等大反向,但是速度可能等大同向也可能等大反向。

简谐运动的位移都是以平衡位置为起点的,远离平衡位置时位移增大,衡位置时位移减小。

【解答】

A.振子在从 点向 点运动过程中,速度先增大后减小,故 A 错误;

B.由对称性可知,振子在 间与 间的运动时间相等,故 B 正确;

C.由对称性可知,振子运动到 、 两点时,位移等大反向,故 C 错误;

D.振子在从 点向 点运动过程中,位移先减小后增大,故 D 错误。

2.【答案】

【解析】

【分析】

物体在同一高度沿倾角不同两个光滑斜面由静止自由滑下,运动时间不等,重力的冲量不同.合

力的冲量是矢量,方向不同,合力的冲量不同.

利用动量定理求冲量、由动能定理求功是常用的方法.要注意功、动能是标量,冲量、动量是矢

量.

【解答】

解: 、根据运动学公式和牛顿运动定律分析得知,物体在同一高度沿倾角不同两个光滑斜面由

静止自由滑下,运动时间不等,重力冲量 = , 相同,则重力的冲量不同.故 A 错误.

、根据机械能守恒定律得,刚到达底端的动能 = , 、 都相同,刚到达底端的动能

相同,既速度大小相同,故末动量大小相等,

根据动量定理,得到合力的冲量等于物体动量的变化量,而初动量为零,则合力的冲量大小相等,

末动量方向不同,故水平分量不同,故 B 正确,D 错误;

C.支持力方向不同,故冲量不可能相同,故 C 错误。

3.【答案】

【解析】A.因质点 沿 轴负方向运动,则质点 左侧的质点先振动,所以波沿 轴正方向传播,0.1

是半个周期,即再经过半个周期质点 沿 轴正方向运动,故 A 错误;

B.1 是 5个周期,质点 通过的路程 = 4 × 0.1 × 5m = 2m,故 B 错误;

C. 由速度公式得 = = 20m/s,故 C 错误;

D.由题图甲可知, = 0 时质点 从平衡位置沿 轴负方向运动,所以题图乙可能为质点 的振动图

像,故 D 正确。

故选 D。

本题考查振动图像与波形图的关系。

已知质点 的振动方向,利用同侧法可以判断波的传播方向,由波动图像读出波长,由振动图像

读出周期,可求出波速。

波的图像往往先判断质点的振动方向和波的传播方向间的关系,同时要分析波动形成的过程,分

析物理量的变化情况。

4.【答案】

【解析】解: 、图示位置为中性面,磁通量最大,磁通量的变化率最小,电流最小,每经过

一次图示位置的中性面,电流方向就改变一次,故 ABC 错误;

D 2 、图示位置为中性面,从图示位置计时,线圈中电流 随时间 变化的关系式为 = ,

故 D 正确。

故选: 。

本题主要考查了中性面,明确线圈位于中性面位置,此时磁通量最大,磁通量的变化率最小,电

流最小,每经过一次图示位置的中性面,电流方向就改变一次

5.【答案】

【解析】A. 交流电源的有效值 11 = =

1

2 = 220 ,根据 求得电压表的读数 2 = 110 ,故 A2 2

错误;

B.通过 的电流 = 22 = 10 ,由 1 1 = 2 2可求得原线圈电流 1 = 5 ,故 B 错误;

C.原副线圈上的功率相等,副线圈的输出功率 2 = 2 2 = 1100 ,原线圈的输入功率为 1100 ,

故 C 正确;

D. 2 2 副线圈输出交流电的周期与原线圈的输入端的电流周期相等为 = = 100 = 0.02 ,故 D 错

误。

故选: 。

根据理想变压器原线圈电压的瞬时值的表达式求出有效值、周期,再根据理想变压器原副线圈电

压与匝数成正比,电流与匝数成反比分析答题。

本题主要考查变压器的知识,要能对变压器的最大值、有效值、瞬时值以及变压器变压原理、功

率等问题彻底理解,特别注意电压表测量的是电压的有效值。

6.【答案】

【解析】解:当线圈向右移动,进入磁场的过程中,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律可知

产生逆时针方向的电流,根据 = 可知电流大小恒定;

当完全进入磁场时,穿过线圈的磁通量不变,则不产生感应电流;

当离开磁场时,磁通量减小,根据右手定则可知产生顺时针方向的电流,根据 = 可知电流大

小恒定,故 错误, 正确。

故选: 。

将会产生感应电流,根据楞次定律判断电流方向,根据闭合电路欧姆定律计算感应电流的大小,

由此判断。

解决本题的关键掌握右手螺旋定则判断电流周围的磁场方向,掌握感应电流的产生条件,还可考

查根据楞次定律判断感应电流的方向。

7.【答案】

【解析】

【分析】

简谐运动过程中动能和势能相互转化,可根据图像确定转化情况。

本题关键是可以从简谐运动图像中获取基本信息,难度一般。

【解答】

在 2 3 的时间内,小球从最大位移处向平衡位置运动,速度增大,动能变大,势能减小,故 B

正确.

8.【答案】

【解析】

【分析】

由左手定则判断洛伦兹力方向;速度方向与磁场方向平行,则不受洛伦兹力,做匀速直线运动;

粒子速度方向与磁场方向不垂直时不是做匀速圆周运动;根据洛伦兹力不做功分析速度是否变化。

本题主要是考查带电粒子在磁场中的运动,注意粒子的速度与磁场垂直时,粒子才做匀速圆周运

动,速度与磁场平行时,不受洛伦兹力。

【解答】

A.甲粒子速度方向与磁场方向垂直,则洛伦兹力大小为 ,洛伦兹力方向垂直纸面向里, A 错

误;

B.乙粒子速度方向与磁场方向平行,则洛伦兹力大小为 0,B 正确;

C.丙粒子速度方向与磁场方向不垂直,不是做匀速圆周运动,C 错误;

D.洛伦兹力不做功,根据动能定理可知,速度大小不变, D 正确。

故选 BD。

9.【答案】

【解析】

【分析】

白球 与红球 碰撞由动量守恒定律得碰后白球的速度;求解碰前和碰后的动能即可判断白球 与

红球 的碰撞过程为非弹性碰撞;根据动量守恒定律求球 与红球 碰撞后 的速度,即可求动能传

递系数和恢复系数;根据碰后的速度关系判断白球 与红球 是否发生二次碰撞。

【解答】

A. 1白球 与红球 碰撞后,红球 的动能2

2

2 = 0.32 ×

1 2 4

2 × 2 0,解得 2 = 5 0,由动量守恒定律

得 2 = 2 + 3 1,解得 = ,因为 × 2 2 10 1 2 1 5 0 2 0 > 2 × 2

2 + 11 2

2

2,所以白球 与红球

的碰撞过程为非弹性碰撞, 项正确;

B.红球 与红球 碰撞过程,由动量守恒定律得 2 = 3 + 4,解得 4 = 0.5 0,所以红球

1 2

2 4 = 25与红球 碰撞过程的动能传递系数为1 2 64, 项错误;

2 2

C. 0.5 0.3 红球 与红球 碰撞过程的恢复系数为 = 4 3 = | 0 00 0 0.8 | = 0.25, 项错误;2 0

D.由于 = 31 5 0 > 3 = 0.3 0,所以白球 与红球 会发生二次碰撞, 项正确。

10.【答案】

【解析】

【分析】

本题考查了电流定义式、电容定义式的应用,关键在于明确题意,注意从题干中读取有效信息,

并灵活运用公式变化进行分析求解,难度适中。

【解答】

A. 因为两次充电用同一个电容器,所以由电容的定义式 = 可知,同一个电容器所带电荷量与两

板间的电势差成正比,故第二次充电时电容器两端的电压 随电荷量 变化的图线斜率与丙图中图

线斜率相同,故 A 错误;

B. 根据 = 可知,电流等于 图像的斜率,所以第一次充电时 1时刻的电流大于 2时刻的电流,

故 B 正确;

.根据 = ,①②两次充电稳定后的电量 相同,则 相同,表明电源电动势相同,则这两次

充电的电源相同,第①次的斜率大,表示充电的电流大,电阻的阻值小,所以①②两条曲线不同

是 的不同造成的,故 C 错误,D 正确。

故选 BD。

11.【答案】(1) (2)9.800(9.798 9.802均正确) (3) 6.0 × 10 7

【解析】略

12.【答案】(1)18.4;

(2) ;

4 2(3)

【解析】

【分析】

本题考查了用单摆测定重力加速度;理解实验原理是解题的前提;要掌握常用器材的使用方法与

读数方法;应用单摆周期公式即可解题。

(1)游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺示数;

(2)根据单摆周期公式求出重力加速度,然后分析答题;

(3)根据单摆周期公式求出图象的函数表达式,然后根据图示图象求出重力加速度。

【解答】

(1)游标卡尺是 10分度的,精度为 0.1 ,摆球的直径为 = 1.8 + 0.1 × 4 = 18.4 。

(2) 根据摆球周期公式为 = 2 ;

4 2

解得重力加速度为 = 2 ;

A.测摆线长时摆线拉得过紧,所测摆长 偏大,则所测重力加速度偏大,故 A 正确;

B.开始计时时,秒表过迟按下,所测周期偏小,则所测重力加速度偏大,故 B 正确;

C.实验中误将 50次全振动数为 49次,所测周期偏大,则所测重力加速度偏小,故 C 错误;

D.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了,故所测摆长 偏小,则所测

重力加速度偏小,故 D 错误。

(3) 根据摆球周期公式为 = 2

2

解得 2 = 4

2 = 4

2

则 图像的斜率为

2

解得 = 4 。

13.【答案】( )由题意知,当 光与中心轴 距离 = 22 m时,发生全反射,

根据几何关系有 sin = 22

解得 = 2

( )由题意, 光光路图如图所示

光从 点射出,其入射角 = 30° = sin ,由 sin

解得折射角 = 45°

在△ 中,∠ = 15° , = 1 ,根据正弦定理有 =sin30 sin15

解得 = 2.06

【解析】( ) 光在玻璃砖右侧恰好发生全反射,可求出玻璃砖对检测光的折射率。

( )根据折射定律和几何关系可求出 距离。

14.【答案】解:(1)当金属棒从静止开始到刚匀速的过程中,速度最大时有 sin = ,

感应电动势为 = max,感应电流为 = + ,

( + )sin

联立解得,金属棒 达到的最大速度 max = 2 2 ;

(2) 由法拉第电磁感应定律得 = ,其中 = sin ,

由闭合电路的欧姆定律得 = + ,

该过程通过电阻 的电量 = ,联立解得 = ( + )sin ;

(3) 1金属棒在下滑的过程中由能量守恒定律可知 = 2

2

max + ,

3 2 2 2

而该过程中电阻 产生的热量 = + ,联立解得 =

+ + 2 4 4 。

【解析】当金属棒受力平衡时有最大速度,根据平衡条件列方程求解。

15.【答案】(1)

1

1 = 2 ;(2) =

1 ;(3)碰前小球乙电荷量大小 乙 = 2 + , =1 2

(3+4 ) ( 1+ 2)

2 ,其中 = 0,1,2,3. . . . . .

【解析】(1) 到 过程匀速圆周运动的半径 1 =

=

2

又由牛顿第二定律 00 1 1

2

碰前甲的运动周期 = 1 0

到 过程所需时间 1 = 4

1

联立上式,解得: 1 = 2

(2)甲乙碰撞过程,由动量守恒: 1 0 = ( 1 + 2) 1

解得: 1 = 1+ 2

(3)由题意知碰后运动轨迹如图,碰后甲乙整体带负电,轨迹半径 2 =

( + ) 2

又: 总 1 =

1 2 1

2

3

根据运动轨迹知,碰后至返回 轴所需时间 = ( 4 + ) ,其中 = 0,1,2,3. . . . . .

2

又碰后甲乙运动周期 = 2 1

结合电荷守恒定律 + 乙 = 总

解得碰前小球乙电荷量大小 乙 = 2

(3+4 ) (

联立解得: = 1+ 2)2 ,其中 = 0,1,2,3. . . . . .

同课章节目录