课外古诗词十首(上课用)

图片预览

文档简介

课件90张PPT。背景介绍《观刈麦》是白居易任周至县(今陕西省西安市西)县尉时写的.县尉官职不高,需要到民间查访.在查访中,作者亲眼看到了农民的辛勤劳动和悲惨生活,大有感触,从而写出了这首反映当时农村现实的好诗篇. 作者简介《观刈麦》的作者

是 ,唐代

现实主义诗人

字 ,

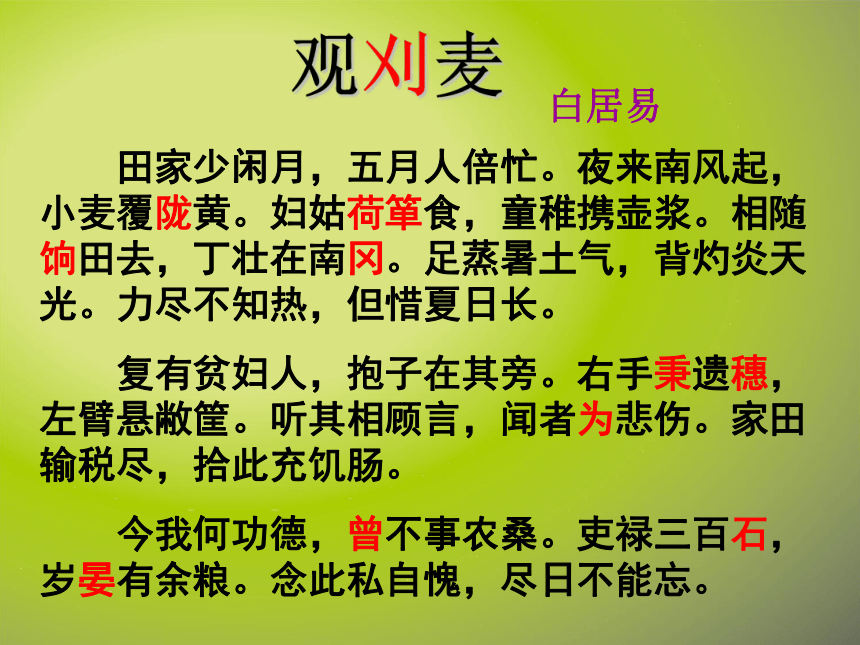

号 .乐天白居易香山居士观刈麦白居易 田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。妇姑荷箪食,童稚携壶浆。相随饷田去,丁壮在南冈。足蒸暑土气,背灼炎天光。力尽不知热,但惜夏日长。

复有贫妇人,抱子在其旁。右手秉遗穗,左臂悬敝筐。听其相顾言,闻者为悲伤。家田输税尽,拾此充饥肠。

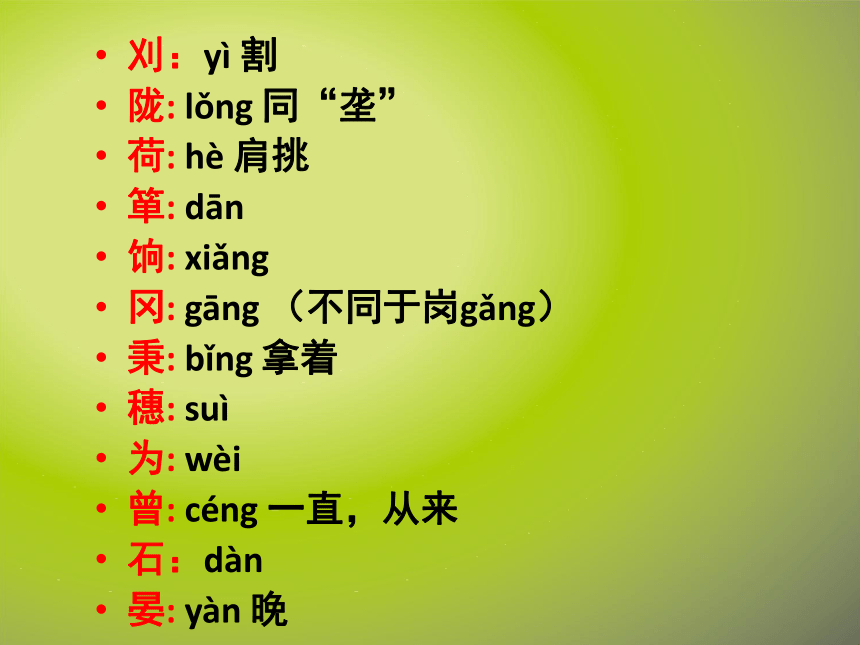

今我何功德,曾不事农桑。吏禄三百石,岁晏有余粮。念此私自愧,尽日不能忘。刈:yì 割

陇: lǒng 同“垄”

荷: hè 肩挑

箪: dān

饷: xiǎng

冈: gāng (不同于岗gǎng)

秉: bǐng 拿着

穗: suì

为: wèi

曾: céng 一直,从来

石:dàn

晏: yàn 晚农家很少有空闲的月份,五月到来人们更加繁忙。夜里刮起了南风,覆盖田垄的小麦已成熟发黄。妇女们担着竹篮盛的饭食,儿童手提壶装的水,相互跟随着到田间送饭,收割小麦的男子都在南冈。他们双脚受地面的热气熏蒸,脊梁上烤晒着炎热的阳光。精疲力竭仿佛不知道天气炎热,只是珍惜夏日天长。又见一位贫苦妇女,抱着孩儿站在割麦者身旁,右手拾着遗落的麦穗,左臂上悬挂着一个破筐。听她望着别人说话,听到的人都为她感到悲伤。因为缴租纳税,家里的田地都已卖光,只好拾些麦穗充填饥肠。现在我有什么功劳德行,却不用从事农耕蚕桑。一年领取薪俸三百石米,到了年底还有余粮。想到这些内心感到惭愧,整天也不能淡忘。 作者看到了哪几个画面?每个画面里有哪些人物?他(她)们都做了什么?或者说了什么? 作者对此有怎样的情感? 思考:烈日割麦图抱子拾穗图对劳动人民的 深切同情

总结: 在这首叙事诗中,诗人以自己的亲眼所见,描写了农民冒着暑热辛勤割麦的情景,并借妇人的诉说,反映了当时租税剥削的惨重和农民生活的困苦。抒发了自己“不事农桑”而有余粮的惭愧,以及对统治者的批判,对劳动人民的深切同情。

品读诗歌,赏析诗句示例:力尽不知热,但惜夏日长。 惜:珍惜.舍不得浪费。脚下暑气熏蒸,背上烈日烘烤,已经累得筋疲力尽还不觉得炎热,却宁愿天再长一些,自己再累一些,只要能多割一点麦子。作者用农民这种矛盾的违背人之常情的行为突出了当时农民生活的艰难。

白居易的《卖炭翁》中有“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”之语,“愿”字的用法与此处“惜”字的用法相同。 “ 家田输税尽,拾此充饥肠。”

苛政猛于虎也。

——《礼记》孔子

孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎!

——柳宗元《捕蛇者说》问题探究:贫妇为何要拾麦?

陶尽门前土,屋上无片瓦。

——梅尧臣《陶土》

四海无闲田,农夫犹饿死

——李绅《悯农》

遍身罗绮者,不是养蚕人。

——张俞《蚕妇》

宣城太守知不知?一丈毯,千两丝,地不知寒人要暖,少夺人衣作地衣!

——白居易《红线毯》

诗中的劳动人民下一首《月夜》月?夜?刘方平 更深月色半人家,?北斗阑干南斗斜。

今夜偏知春气暖,?虫声新透绿窗纱。

作者刘方平是盛唐时期一位不很出名的诗人,存诗不多。但他的这首小诗却写得清丽、细腻、新颖、隽永,在当时独具一格。 夜半更深,朦胧的斜月映照着家家户户,庭院一半沉浸在月光下,另一半则宠罩在夜的暗影中。这明暗的对比越发衬出了月夜的静谧,空庭的寂静。天上,北斗星和南斗星都已横斜。这不仅进一步从视觉上点出了“更深”,而且把读者的视野由“人家”引向寥廓的天宇,让人感到那碧海青天之中也笼罩着一片夜的静寂,只有一轮斜月和横斜的北斗南斗在默默无言地暗示着时间的流逝。这两句在描绘月夜的静谧方面是成功的,但它所显示的只是月夜的一般特点。如果诗人的笔仅仅停留在这一点上,诗的意境、手法便不见得有多少新鲜感。

诗的高妙之处,就在于作者另辟蹊径,在三、四句展示出了一个独特的、很少为人写过的境界。三、四两句写的自然还是月夜的一角,但它实际上所蕴含的却是月夜中透露的春意。这构思非常新颖别致,不落俗套。春天是生命的象征,它总是充满了缤纷的色彩、喧闹的声响、生命的活力。 今夜偏知春气暖,?虫声新透绿窗纱。说说“新”字在写景和抒情上有什么作用? 后两句俯视写大地静谧,夜寒料峭,虫声新透,感知春之信息。“新”与“偏知”呼应,写出了敏感的虫儿首先感到在夜气中散发着的春的气息,从而发出了第一声鸣叫,蕴含了蕴含着久盼寒去春来的人听到第一个报春信息时那种新鲜欢愉之感。构思新颖别致,不落俗套。 本诗前两句在 描写和抒情上有什么作用? 前两句仰望写月夜之景,寥廓天宇,月色空明,星斗阑干,暗含时光流转之意,注重明暗对比和构图,表现出月夜的静寂,其作用是衬托虫鸣声的清脆欢乐以及给人的心灵震撼。 北宋苏轼的“春江水暖鸭先知”是享有盛誉的名句,实际上刘方平在他之前就在《月夜》中成功地表现过这种诗意体验,试结合具体诗句作简要的分析评价。? 《月夜》末句中“虫声新透绿窗纱”,写敏感的虫儿首先感知到春天的信息,从而情不自禁地鸣叫起来,春气暖,虫先知,诗人在“新透窗纱”的虫声中感到春天的来临,感受细腻敏锐,贴近生活,富有哲理,落笔新颖别致,不落俗套,与苏轼的“春江水暖鸭先知”有异曲同工之妙。商山早行

温庭筠写作背景: 作为晚唐著名诗人,温庭筠诗词俱佳,以词著称。温庭筠诗词,在思想意义上虽大多无较高的价值,但在艺术上却有独到之处,历代诗论家对温庭筠诗词评价甚高,被誉为花间派鼻祖。

温庭筠的诗,写得清婉精丽,备受时人推崇,《商山早行》诗之“鸡声茅店月,人迹板桥霜”,更是不朽名句,千古流传。相传宋代名诗人欧阳修非常赞赏这一联,曾自作“鸟声茅店雨,野色板桥春”,但终未能超出温诗原意。? ? 商山早行 温庭筠

晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

檞叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

整体感知 读懂诗意清早起来出行,马车上的铃铛响声不断,出门人想念家乡倍感悲伤。?

雄鸡唱晓,茅草店外残月当空,布满寒霜的板桥上,早有行人足迹。(书中导言一二句)

槲树叶纷纷凋落,铺满山路;驿站墙头,枳花开放,照亮了驿站的泥墙。

于是,想到我昨夜梦会杜陵的故乡景色:凫和雁布满了曲折的池塘,嬉戏玩乐。问题探讨

1、本诗描写的是哪个季节的诗?2、作者“悲”什么?“悲”换成“思”好不好,为什么?不好。

悲“身不逢时,仕途多舛,前途未卜”。因思故乡而悲,但 “悲”字所表现的情感超越了“思” 。初春3、宋代著名词人梅尧臣说颔联两句诗是最好的,“状难写之景如在目前,含不尽之意见于言外”你能体会“难写之景”和“不尽之意”吗?目前之景:鸡声茅店,残月当空,

人迹板桥,寒霜初降。

不尽之意:旅途艰辛,羁旅愁思。

颔联用“鸡声”“茅店”“月”“人迹”“板桥”“霜”六个意象组合在一起,构成了一幅清冷的画面,烘托出诗人离开家乡后,在外颠沛流离的思乡的凄凉哀伤之情。品味意象:

1.意象:诗词中描写的景与物,是作者主观情感的载体。

2.意象组合或叠加:是指把几个意象串联起来,运用联想和想象,构成一幅充满意味的画面,以此表现作者的情感。例如“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。”4、尾联运用了哪些表现手法? 反衬(以乐景衬哀情)、虚实相生。

作者由异乡的景色联想到昨夜梦中故乡的景色,运用虚实相生的表现手法,渲染烘托了作者的悠悠乡思。5、总 结 这首诗选取了一些富有意味的典型意象,运用意象叠加、相互映衬、虚实相生、首尾呼应等手法,表现了作者旅途中的孤独寂寞,对家乡的思念之情以及仕途失意的落寞情怀。羁旅诗的常见特点1、意象:驿道、马、舟、鸿雁、月、羌笛、浮萍、飞蓬等。

2、情感:旅途艰辛、漂泊无依、归期遥遥、孤独彷徨、思乡思亲。怀才不遇、幽怨愤慨。战乱频仍,背井离乡、久戍边关、遥无归期。宦游在外,身不由己等。

3、手法:借景抒情、虚实结合、渲染烘托、乐景衬哀情、对面落笔(不说自己,却说家人想自己)等。巩固练习 塞上听吹笛? (高适)

雪尽胡天牧马还,月明羌笛戍楼间。

借问梅花何处落,风吹一夜满关山。

1、写景有“虚景”和“实景”之分,请具体说说这首诗写了哪些虚景和实景。

答:实景:白雪、牧马、明月、羌笛、戍楼;

虚景:梅花、关山。

2、整首诗表现出了什么样的思想感情?

答:此诗写战士们由听曲而想到故乡的梅花,想到梅花之落,表现出了他们的浓浓思乡之情

邯郸冬至夜思家 (白居易)

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,还应说着远行人。

3、作者是怎样写“思家”的?

答:作者主要通过一幅想象的画面,即冬至夜深时分,家人还围坐在灯前,谈论着自己这个远行之人,以此来表现“思家”。作者从对面落笔,不说自己想家,而说家人想念自己,更突出了自己的“思家”之情。

陆游(1125-1210),字务观,号放翁,南宋山阴人。12岁即能诗文, 一生著述丰富。陆游具有多方面文学才能,尤以诗的成就为最。自言“六十年间万首诗”,今尚存九千三百余首。其中许多诗篇抒写了抗金杀敌的豪情和对敌人、卖国贼的仇恨,风格雄奇奔放,沉郁悲壮,洋溢着强烈的爱国主义激情,是我国伟大的爱国诗人。

陆游一生酷爱梅花,写有大量歌咏梅花的诗,歌颂梅花傲霜雪,凌寒风,不畏强暴,不羡富贵的高贵品格。诗所塑造的梅花形象中,有诗人自身的影子,正如他的《梅花绝句》里写的:“何方可化身千亿,一树梅花一放翁。”这首《卜算子》,也是明写梅花,暗写抱负。其特点是着重写梅花的精神,而不从外表形态上去描写。 卜算子·咏梅

陆游

驿外断桥边,

寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,

更著风和雨。

无意苦争春,

一任群芳妒。

零落成泥碾作尘,

只有香如故。卜算子:词牌名。

驿(yì):驿站,古代传递政府文书的人中途换马匹休息、住宿的地方。

无主:无人过问,无人欣赏。

著(zhuó):同“着”,这里是遭受的意思。

争春:与百花争奇斗艳。此指争权。

群芳:群花、百花。隐指权臣、小人。

碾(niǎn):轧碎。译文 驿站之外的断桥边,梅花孤单寂寞地绽开了花,无人过问。已是黄昏时分,梅花无依无靠,已经够愁苦了,却又遭到了风雨的摧残。

梅花并不想费尽心思去争艳斗宠,对百花的妒忌与排斥毫不在乎。即使凋零了,成为泥土, 被碾作尘土了,梅花依然和往常一样散发出缕缕清香。* 说一说上下阕的意思:上阕:下阕:写梅花孤独开放的恶劣环境写梅花坚贞高洁的优秀品质* 想一想,梅花在词中象征着什么? “成泥“

梅受摧残

“作尘”

坚守情操

“香如故”

不变志节 这是陆游一首咏梅的词,其实也是陆游的咏怀之作。一“愁”字,表现了梅花的寂寞与无人问津,渗透的更是作者本身的孤独。下阕写梅花的遭遇,也是作者自写被排挤的政治遭遇,而最后一句更是写出了梅花伶仃的孤芳自赏,陆游立志不与恶势力同流合污。

陆游一生主张坚决抗金、收复中原,因此为统治集团中求和派所压制。创作本词时陆游正处在人生的低谷,主战派被排挤压迫,士气低落,这首咏梅词,其实也是陆游自己的咏怀之作。

这首词明写梅花,暗写抱负。诗人以物喻人,托物言志,巧借饱受摧残,花粉犹香的梅花,表明自己不会趋炎附势,坚贞高洁的本性。卜算子 咏梅 毛泽东 一九六一年十二月 读陆游咏梅词反其意而用之

风雨送春归 ,

飞雪迎春到 。

已是悬崖百丈冰,

犹有花枝俏。

俏也不争春,

只把春来报 。

待到山花烂漫时 ,

她在丛中笑。

模仿秀:破阵子 晏殊 燕子来时新社,梨花落后清明。池上碧苔三四点,叶底黄鹂一两声,日长飞絮轻。

巧笑东邻女伴,采桑径里逢迎。疑怪昨宵春梦好,元是今朝斗草赢,笑从双脸生。译文 燕子飞来正赶上社祭之时,清明节后梨花纷飞。几片碧苔点缀着池中清水,黄鹂的歌声萦绕着树上枝叶,只见那柳絮飘飞。

在采桑的路上邂逅巧笑着的东邻女伴。正惊疑着昨晚的春宵美梦,原来是今朝斗草获胜的征兆!不由得脸颊上也浮现出了笑意。 这首词上片写景,下片写人。 上片写景: “燕子”、“梨花”、“碧苔”、“黄鹂”、“飞絮”,众多意象秀美明丽,足见春色之娇人。

下片写人:两个东西相邻的少女,在采桑小路上相遇。东邻女伴的笑容引起了西邻女子的疑问,以为是她昨晚作了好梦。问答中才知道原来是今天斗草赢了。“巧笑”已闻其声,见其容;“逢迎”更察其色,观其形。“疑怪”两句通过观察者心理活动,用虚笔再现“女伴”的生活细节,将村姑的天真可爱一笔点到,与上片生气盎然的春光形成十分和谐的画面美与情韵美。“笑从双脸生”一句特写,收束全篇。两个“笑”字,一写笑容晏晏之美,一写笑挂双脸之盛,写出采桑女子明快活泼、天真快乐的形象。主题:本词纯用白描,通过清明时节的一个生活片断,展示了古代少女的纯洁心灵,充满着一种欢乐的气氛,让人感受到春天的美好,青春的活力。浣 溪 沙——苏轼 写作背景 这首词是苏轼43岁(1078)在徐州任太守时所作。那年春天,徐州发生了严重旱灾,作为地方官的苏轼曾率众到城东二十里的石潭求雨。得雨后,他又与百姓同赴石潭谢雨。这组词就是在赴徐门石潭谢雨路上写成的。词中描绘了农村快乐祥和、淳朴温馨、安居乐业的生活画面,极有田园诗的优美意境,洋溢着浓郁的生活气息. 簌簌衣巾落枣花,村南村北响缲车。牛衣古柳卖黄瓜。

酒困路长惟欲睡,日高人渴漫思茶。敲门试问野人家。 浣溪沙 (其一)

苏轼译文:

衣巾在风中簌簌作响,枣花随风飘落。村子的南北头响起剿车的支呀声,衣着朴素的农民在卖黄瓜,路途遥远,酒意上心头,昏昏然只想小憩一番。艳阳高照,无奈口渴难忍。于是敲开一家村民的屋门,问可否给碗茶? 诗歌赏析1.词的上片从什么角度进行描写的?听觉2.试概况写了哪些声音?簌簌的落花声 嗡嗡的缫车声 瓜农的叫卖声3.给我们描绘了一幅怎样的场景?生动展现出农村一片生机勃勃,生产劳动繁忙景象4.表达了诗人怎样的心情?反映了一位关心人民生活的太守对雨后农村新景象的喜悦之情。诗歌赏析4.词的下片写了一件什么事?诗人想敲一户农家的门讨碗水喝6.你觉得下片哪个词用的最传神,试分析“试问”一词用的十分讲究,既写出了作者满怀欣喜想要讨碗水喝的心情,又担心农忙季节,无人在家,自己不便贸然而入的心情。7.表现了诗人怎样的精神品质?表现了诗人谦和、平易近人的形象,将一位太守和普通农民的关系写的亲切自然。 知 主 旨本词从视觉和听觉角度描绘了农人劳动繁忙的画面,写了自己谢雨途中的艰辛,刻画出一位尊重农人,平等待人的太守形象,透露出人们(包括词人)对农村恢复正常生产后的喜悦心情。醉花阴 李清照 李清照(1084-约1155),号易安居士,济南章丘人。出生于爱好文学艺术的士大夫家庭,十八岁嫁与太学生赵明诚,夫妻志趣相投,婚后生活美满。然而好景不长,遭遇靖康之变,两人躲避战乱于江南,南渡不久,丈夫病死,李清照精神上受到沉重打击,最后,怀着对家国之思,在极度的愁苦和孤寂中死去。 李清照在诗词文赋上都有极高的成就,最擅长的还是词,是婉约派代表词人,创“词,别是一家”之说,其词被称为“易安体”,词集《漱玉集》。被认为是中国古代第一位女诗人,亦称“一代词宗”。 这首词是前期的怀人之作。婚后不久,丈夫赵明诚便“ 负笈远游”,深闺寂寞,她深深思念着远行的丈夫。这年,时届重九,人逢佳节倍思亲,便写了这首词寄给赵明诚。 《醉花阴》写作背景自由朗读,说说这首词的感情基调是什么样的?

(想象一幅画面——西风瘦菊,佳人对花兴叹的画面)感情基调:寂寞、忧郁,重阳佳节独守空闺,思念丈夫的孤寂忧愁。 词人是如何抒发自己的愁情的呢?

清代的陈廷焯(zhuō)曾评论此词“无一字不秀雅,深情苦闷,元人往往宗之”。

请任选一句加以赏析。

(提示:炼字,炼句,手法,意象,情感等方面分析)思考:薄雾浓云愁永昼, 瑞脑消金兽。 “永昼”指漫长的白天,可见词人内心的无聊愁

苦。这两句的意思是:从清晨稀薄的雾气到傍晚浓厚的

云层,这漫长的白昼,阴沉沉的天气真使人愁闷。那雕

着兽形的铜香炉里,龙脑香已渐渐烧完了,可心中的愁

思为何总缕缕不绝呢? 这两句借助室内外秋天的景物描写,表现了词人白日孤独寂寞的愁怀。可见,这两句虽为景语,却句句含情,构成一种凄清惨淡的氛围,有力地衬托出思妇百无聊赖的闲愁。佳节又重阳, 玉枕纱厨,半夜凉初透。 “每逢佳节倍思亲”,词人又怎能不更加思念远方的丈夫呢?一个“又”字,便充满了寂寞、怨恨、愁苦之感。

词人是怎么知道“半夜”凉意透过纱厨的?这说明作者思念丈夫,孤寂难眠。

这里的“凉”不只是肌肤所感之凉意,更是心灵所感之凄凉。 这三句写出了词人在重阳佳节孤眠独寝、夜半相

思的凄苦之情独在异乡为异客,

每逢佳节倍思亲。 ——?王维上片最能表现作者心情的是哪个字?愁问君能有几多愁?

恰似一江春水向东流。(李煜)若问闲愁都几许?

一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

(贺铸)东篱把酒黄昏后, 有暗香盈袖。采菊东篱下,

悠然见南山。在东篱饮酒直饮到黄昏以后,淡淡的黄菊清香飘满双袖。东篱,是菊圃的代称盈袖,因饮酒时衣袖挥动,

带来的香气充盈衣袖。馨香盈怀袖,

路远莫致之。

——《古诗十九首》 重阳佳节,把酒赏菊,本来极富情趣,

然而丈夫远游,词人孤寂冷清,离愁别恨

涌上心头,即便“借酒销愁”,亦是“愁

更愁”了。又哪有心情欣赏这“暗香浮动”

的菊花呢?这两句写出了词人在重阳节傍

晚于菊圃前把酒独酌的情景,衬托出词人

无语独酌的离愁别绪。

莫道不消魂, 帘卷西风,人比黄花瘦。 词人巧妙地将思妇与菊花相比,展现出两个迭印的镜头:一边是萧瑟的秋风摇撼着羸弱的瘦菊,一边是思妇布满愁云的憔悴面容,情景交融,创设出了一种凄苦绝伦的境界。 词人用“瘦”把愁表现得淋漓尽致,愁思本来应该是看不见,摸不着的东西,但词人却巧妙地用黄花这种真实可感的形象把抽象的“愁”表现得令人心疼。衣带渐宽终不悔,

为伊消得人憔悴。

——?柳永

全词开篇点“愁”,结句言“瘦”。

“愁”是“瘦”的原因,“瘦”是“愁”

的结果。贯穿全词的愁绪因“瘦”而得到

了最集中最形象

的体现。可以说

全篇画龙,结句

点睛,巧妙结合

相映成辉,创设

出了“情深深,

愁浓浓”的情境

小 结补充资料:据说李清照将这首词寄给在外做官的丈夫赵时诚后,赵时诚赞赏不已,自愧写词不知妻子,却又想要胜过她,于是杜门谢客,苦思冥想,三日三夜,作词五十首,并将李清照的这首词夹杂其中,请友人陆德夫评论。陆德夫细加玩味后说:“只三句绝佳。”赵明诚问哪三句,陆德夫说:“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。”正是本词的最后三句。 何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。南乡子·登京口北固亭有怀 辛弃疾背景作者在公元1203年(宋宁宗嘉泰三年)六月被起用为知绍兴府兼浙东安抚使后不久,即第二年的阳春三月,改派到镇江去做知府。镇江,在历史上曾是英雄用武和建功立业之地,此时成了与金人对垒的第二道防线。每当他登临京口(即镇江)北固亭时,触景生情,不胜感慨系之。这首词就是在这一背景下写成的。 何处望神州?满眼风光北固楼。此时南宋与金以淮河分界,辛弃疾站在长江之滨的北固楼上,翘首遥望江北金兵占领区,大有风景不再、山河变色之感。望神州何处?弦外之音是中原已非己有了!开篇这突如其来的呵天一问,直可惊天地,泣鬼神。 千古兴亡多少事?这句问语纵观千古成败,意味深长,回味无穷。然而,往事悠悠,英雄往矣,只有这无尽的江水依旧滚滚东流。悠悠。不尽长江滚滚流。“悠悠”者,兼指时间之漫长久远,和词人思绪之无穷也。千古多少兴亡事,逝者如斯乎?而词人胸中倒来倒去的不尽愁思和感慨,又何尝不似这长流不息的江水呢!年少万兜鍪,坐断东南战未休。这两句是实写史事,因为它是千真万确的历史,因而更具有说服力和感染力。作者在这里一是突出了孙权的年少有为,“年少”而敢于与雄才大略、兵多将广的强敌曹操较量,这就需要非凡的胆识和气魄。二是突出了孙权的盖世武功,他不断征战,不断壮大。而他之“坐断东南”,形势与南宋政权相似。显然,稼轩热情歌颂孙权的不畏强敌,坚决抵抗,并战而胜之,正是反衬当朝文武之辈的庸禄无能、懦怯苟安。 天下英雄谁敌手?第三次发问,不惜以夸张之笔极力渲染孙权不可一世的英姿。曹刘。生子当如孙仲谋。词人把孙权作为三国时代第一流叱咤风云的英雄来颂扬,其所以如此用笔,实借凭吊千古英雄之名,慨叹当今南宋无大智大勇之人执掌乾坤也!,“生子当如孙仲谋”这句话,本是曹操的语言,而由辛弃疾口中说出,却是代表了南宋人民要求奋发图强的时代的呼声。 这首词通篇三问三答,互相呼应,感叹雄壮,意境高远。它与稼轩同时期所作另一首登北固亭词《永遇乐》相比,一风格明快,一沉郁顿挫,同是怀古伤今,写法大异其趣,而都不失为千古绝唱,亦可见辛弃疾丰富多彩之大手笔也。 千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。 元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

永遇乐·京口北固亭怀古 辛弃疾 上片问江山问兴亡壮丽河山,风景不再,山河变色舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去 纵观千古成败,意味深长 。“悠悠” 指时间久远,和词人思绪之无穷。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来 下片 运用典故,借对青年孙权英雄有为,不惧强敌的盛赞,委婉地暗示了对于朝廷偏安江南的不满 。同时也表达自己的忧国忧民的情怀。这首词时空纵横开阖,气势宏大,融典故入词,借古讽今 / 怀古伤今, 寄情委婉深沉,达到很高的艺术境界。 山坡羊骊山怀古张养浩 在中国古代文学中,宋朝不仅继承了唐朝的诗而形成了宋诗独具的特点,而且又有词的兴起。到了元代,另一种新兴的体裁是曲。元曲就是曲子,分散曲(如我们目前所学的曲)和杂剧(如《窦娥冤》)两种。散曲没有动作、说白,便于清唱,散曲又分套数与小令两种,套曲由若干曲子组成,小令以一支曲子为独立单位。 *元曲与宋词不同,很多元曲可以根据需要加衬词,甚至加句子。所以没有谱子时拿着不同作者的同一名称的小令便会发现字数参差不齐,句子多少不一。

关汉卿、白朴、马致远、郑光祖“元曲四大家”

马致远在散曲上的成就,为元代之冠。称他为“曲状元”。

马致远的小令〔天净沙〕“枯藤老树昏鸦”,是咏景名篇,它以凝炼的笔法,赋予秋天的景色以萧瑟苍凉的情调,构成诗意的图景,烘托出天涯游子的凄凉心情。 山坡羊·骊山怀古

张养浩

骊山四顾,阿房一炬,当时奢侈今何处?只见草萧疏,水萦纡,至今遗恨迷烟树。列国周齐秦汉楚,赢,都变做了土;输,都变做了土。 ē páng 这首小令是作者路过潼关时写的。《元史·张养浩传》说:“天历二年,关中大旱,饥民相食,特拜(张养浩)为陕西行台中丞。……登车就道,遇饥者则赈之,死者则葬之。”并说他“到官四月,忧劳以死”。就他的作品和有关史料看,他对元朝的黑暗统治深感不满,对人民的疾苦相当关心。他在“关中大旱,饥民相食”之时写的这首《山坡羊》,尽管题为“怀古”,实际上重在“伤今”,其揭露、批判的锋芒,既指向历史上历朝累代的统治者,更指向当时的元朝统治者。山坡羊·北邙山怀古

张养浩?

悲风成阵,荒烟埋恨,碑铭残缺应难认。知他是汉朝君,晋朝臣?把风云庆会消磨尽,都做北邙山下尘。便是君,也唤不应;便是臣,也唤不应。 máng 山坡羊 潼关怀古 张养浩

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。望西都,意踟躇。伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。兴,百姓苦;亡,百姓苦。

合作探究讨论:比较这三首怀古曲情感的异同。

赢,都变做了土;输,都变做了土。(骊山怀古)

便是君,也唤不应;便是臣,也唤不应。(北邙山怀古)

兴,百姓苦;亡,百姓苦。(潼关怀古)

张养浩特殊的仕途经历,决定了他的怀古散曲中有一种参破功名富贵的思想,《骊山怀古》中写到“赢,都做了土;输,都做了土。” 《北邙山怀古》中写到“便是君,也唤不应;便是臣,也唤不应。”这些曲中张养浩把胜负之数、功名之分、生死之际,看成了毫无差别的,只是借古人古事述说富贵无常、人生如梦。只有《潼关怀古》以难得的沉重,以深邃的目光,揭示了封建社会里一条颠扑不破的真理“兴,百姓苦;亡,百姓苦。” 朝天子·咏喇叭王 磐 学习目标1、了解王磐及散曲《朝天子·咏喇叭》的文学常识,理解这首散曲的内容。

2、学习这首散曲诙谐讽刺性的语言.

3、了解本曲借物咏怀的手法, 深刻体会人民对贪官污吏的痛恨之情.

写作背景 这支曲作于明武宗正德年间(1506—1521) 当时宦官当权,在交通要道运河上,他们往来频繁,每到一处就耀武扬威,鱼肉百姓。诗人王磐家住运河边的高邮县,目睹宦官的种种恶行,写了这支《朝天子》,借咏喇叭,揭露宦官的罪行。 朝 天 子· 咏 喇 叭 王磐喇叭,唢呐,

曲儿小,腔儿大。

官船来往乱如麻,

全仗你抬声价。

军听了军愁,

民听了民怕.

那里去辨甚么真共假?

眼见的吹翻了这家,

吹伤了那家,

只吹的水尽鹅飞罢! 讨论:1、这首散曲以一个什么字贯穿始终,分别写了哪些内容?吹之声:

吹之功用:

吹之恶果:2、全曲表面上句句是在咏喇叭,实际上作者要表达的是什么?你能作简要分析吗?吹腔儿大全仗你抬声价

吹翻了这家、吹伤了那家、水尽鹅飞借物咏怀喇叭和宦官不同类,但喇叭的“曲儿小腔儿大”与宦官的“本事小来头大”却有共同点,于是作品在物与人之间找到共性,作者实际上是比照着宦官的嘴脸“咏”喇叭的:以吹(虚张声势)为特征,是官方害民的帮凶,到处作威作福,惹得军民共忿,直到吹得天昏地暗、江山动摇。这首散曲,表面是吟咏喇叭,实际上讽刺揭露了宦官狐假虎威、残害百姓的丑恶嘴脸。宦官本是宫廷中供使唤的奴才,地位本来低下,却依仗皇帝的宠幸大摆威风,横行霸道。所以说这首小令的思想内涵是丰富而深刻的。朝天子·咏喇叭这首散曲表面是吟咏喇叭,实际上是借物咏怀,讽刺和揭露了明代宦官狐假虎威,残害百姓的罪恶行经,表达了人民的痛恨情绪。三首诗,五首词,二首曲 背诵默写OK吗?

是 ,唐代

现实主义诗人

字 ,

号 .乐天白居易香山居士观刈麦白居易 田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。妇姑荷箪食,童稚携壶浆。相随饷田去,丁壮在南冈。足蒸暑土气,背灼炎天光。力尽不知热,但惜夏日长。

复有贫妇人,抱子在其旁。右手秉遗穗,左臂悬敝筐。听其相顾言,闻者为悲伤。家田输税尽,拾此充饥肠。

今我何功德,曾不事农桑。吏禄三百石,岁晏有余粮。念此私自愧,尽日不能忘。刈:yì 割

陇: lǒng 同“垄”

荷: hè 肩挑

箪: dān

饷: xiǎng

冈: gāng (不同于岗gǎng)

秉: bǐng 拿着

穗: suì

为: wèi

曾: céng 一直,从来

石:dàn

晏: yàn 晚农家很少有空闲的月份,五月到来人们更加繁忙。夜里刮起了南风,覆盖田垄的小麦已成熟发黄。妇女们担着竹篮盛的饭食,儿童手提壶装的水,相互跟随着到田间送饭,收割小麦的男子都在南冈。他们双脚受地面的热气熏蒸,脊梁上烤晒着炎热的阳光。精疲力竭仿佛不知道天气炎热,只是珍惜夏日天长。又见一位贫苦妇女,抱着孩儿站在割麦者身旁,右手拾着遗落的麦穗,左臂上悬挂着一个破筐。听她望着别人说话,听到的人都为她感到悲伤。因为缴租纳税,家里的田地都已卖光,只好拾些麦穗充填饥肠。现在我有什么功劳德行,却不用从事农耕蚕桑。一年领取薪俸三百石米,到了年底还有余粮。想到这些内心感到惭愧,整天也不能淡忘。 作者看到了哪几个画面?每个画面里有哪些人物?他(她)们都做了什么?或者说了什么? 作者对此有怎样的情感? 思考:烈日割麦图抱子拾穗图对劳动人民的 深切同情

总结: 在这首叙事诗中,诗人以自己的亲眼所见,描写了农民冒着暑热辛勤割麦的情景,并借妇人的诉说,反映了当时租税剥削的惨重和农民生活的困苦。抒发了自己“不事农桑”而有余粮的惭愧,以及对统治者的批判,对劳动人民的深切同情。

品读诗歌,赏析诗句示例:力尽不知热,但惜夏日长。 惜:珍惜.舍不得浪费。脚下暑气熏蒸,背上烈日烘烤,已经累得筋疲力尽还不觉得炎热,却宁愿天再长一些,自己再累一些,只要能多割一点麦子。作者用农民这种矛盾的违背人之常情的行为突出了当时农民生活的艰难。

白居易的《卖炭翁》中有“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”之语,“愿”字的用法与此处“惜”字的用法相同。 “ 家田输税尽,拾此充饥肠。”

苛政猛于虎也。

——《礼记》孔子

孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎!

——柳宗元《捕蛇者说》问题探究:贫妇为何要拾麦?

陶尽门前土,屋上无片瓦。

——梅尧臣《陶土》

四海无闲田,农夫犹饿死

——李绅《悯农》

遍身罗绮者,不是养蚕人。

——张俞《蚕妇》

宣城太守知不知?一丈毯,千两丝,地不知寒人要暖,少夺人衣作地衣!

——白居易《红线毯》

诗中的劳动人民下一首《月夜》月?夜?刘方平 更深月色半人家,?北斗阑干南斗斜。

今夜偏知春气暖,?虫声新透绿窗纱。

作者刘方平是盛唐时期一位不很出名的诗人,存诗不多。但他的这首小诗却写得清丽、细腻、新颖、隽永,在当时独具一格。 夜半更深,朦胧的斜月映照着家家户户,庭院一半沉浸在月光下,另一半则宠罩在夜的暗影中。这明暗的对比越发衬出了月夜的静谧,空庭的寂静。天上,北斗星和南斗星都已横斜。这不仅进一步从视觉上点出了“更深”,而且把读者的视野由“人家”引向寥廓的天宇,让人感到那碧海青天之中也笼罩着一片夜的静寂,只有一轮斜月和横斜的北斗南斗在默默无言地暗示着时间的流逝。这两句在描绘月夜的静谧方面是成功的,但它所显示的只是月夜的一般特点。如果诗人的笔仅仅停留在这一点上,诗的意境、手法便不见得有多少新鲜感。

诗的高妙之处,就在于作者另辟蹊径,在三、四句展示出了一个独特的、很少为人写过的境界。三、四两句写的自然还是月夜的一角,但它实际上所蕴含的却是月夜中透露的春意。这构思非常新颖别致,不落俗套。春天是生命的象征,它总是充满了缤纷的色彩、喧闹的声响、生命的活力。 今夜偏知春气暖,?虫声新透绿窗纱。说说“新”字在写景和抒情上有什么作用? 后两句俯视写大地静谧,夜寒料峭,虫声新透,感知春之信息。“新”与“偏知”呼应,写出了敏感的虫儿首先感到在夜气中散发着的春的气息,从而发出了第一声鸣叫,蕴含了蕴含着久盼寒去春来的人听到第一个报春信息时那种新鲜欢愉之感。构思新颖别致,不落俗套。 本诗前两句在 描写和抒情上有什么作用? 前两句仰望写月夜之景,寥廓天宇,月色空明,星斗阑干,暗含时光流转之意,注重明暗对比和构图,表现出月夜的静寂,其作用是衬托虫鸣声的清脆欢乐以及给人的心灵震撼。 北宋苏轼的“春江水暖鸭先知”是享有盛誉的名句,实际上刘方平在他之前就在《月夜》中成功地表现过这种诗意体验,试结合具体诗句作简要的分析评价。? 《月夜》末句中“虫声新透绿窗纱”,写敏感的虫儿首先感知到春天的信息,从而情不自禁地鸣叫起来,春气暖,虫先知,诗人在“新透窗纱”的虫声中感到春天的来临,感受细腻敏锐,贴近生活,富有哲理,落笔新颖别致,不落俗套,与苏轼的“春江水暖鸭先知”有异曲同工之妙。商山早行

温庭筠写作背景: 作为晚唐著名诗人,温庭筠诗词俱佳,以词著称。温庭筠诗词,在思想意义上虽大多无较高的价值,但在艺术上却有独到之处,历代诗论家对温庭筠诗词评价甚高,被誉为花间派鼻祖。

温庭筠的诗,写得清婉精丽,备受时人推崇,《商山早行》诗之“鸡声茅店月,人迹板桥霜”,更是不朽名句,千古流传。相传宋代名诗人欧阳修非常赞赏这一联,曾自作“鸟声茅店雨,野色板桥春”,但终未能超出温诗原意。? ? 商山早行 温庭筠

晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

檞叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

整体感知 读懂诗意清早起来出行,马车上的铃铛响声不断,出门人想念家乡倍感悲伤。?

雄鸡唱晓,茅草店外残月当空,布满寒霜的板桥上,早有行人足迹。(书中导言一二句)

槲树叶纷纷凋落,铺满山路;驿站墙头,枳花开放,照亮了驿站的泥墙。

于是,想到我昨夜梦会杜陵的故乡景色:凫和雁布满了曲折的池塘,嬉戏玩乐。问题探讨

1、本诗描写的是哪个季节的诗?2、作者“悲”什么?“悲”换成“思”好不好,为什么?不好。

悲“身不逢时,仕途多舛,前途未卜”。因思故乡而悲,但 “悲”字所表现的情感超越了“思” 。初春3、宋代著名词人梅尧臣说颔联两句诗是最好的,“状难写之景如在目前,含不尽之意见于言外”你能体会“难写之景”和“不尽之意”吗?目前之景:鸡声茅店,残月当空,

人迹板桥,寒霜初降。

不尽之意:旅途艰辛,羁旅愁思。

颔联用“鸡声”“茅店”“月”“人迹”“板桥”“霜”六个意象组合在一起,构成了一幅清冷的画面,烘托出诗人离开家乡后,在外颠沛流离的思乡的凄凉哀伤之情。品味意象:

1.意象:诗词中描写的景与物,是作者主观情感的载体。

2.意象组合或叠加:是指把几个意象串联起来,运用联想和想象,构成一幅充满意味的画面,以此表现作者的情感。例如“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。”4、尾联运用了哪些表现手法? 反衬(以乐景衬哀情)、虚实相生。

作者由异乡的景色联想到昨夜梦中故乡的景色,运用虚实相生的表现手法,渲染烘托了作者的悠悠乡思。5、总 结 这首诗选取了一些富有意味的典型意象,运用意象叠加、相互映衬、虚实相生、首尾呼应等手法,表现了作者旅途中的孤独寂寞,对家乡的思念之情以及仕途失意的落寞情怀。羁旅诗的常见特点1、意象:驿道、马、舟、鸿雁、月、羌笛、浮萍、飞蓬等。

2、情感:旅途艰辛、漂泊无依、归期遥遥、孤独彷徨、思乡思亲。怀才不遇、幽怨愤慨。战乱频仍,背井离乡、久戍边关、遥无归期。宦游在外,身不由己等。

3、手法:借景抒情、虚实结合、渲染烘托、乐景衬哀情、对面落笔(不说自己,却说家人想自己)等。巩固练习 塞上听吹笛? (高适)

雪尽胡天牧马还,月明羌笛戍楼间。

借问梅花何处落,风吹一夜满关山。

1、写景有“虚景”和“实景”之分,请具体说说这首诗写了哪些虚景和实景。

答:实景:白雪、牧马、明月、羌笛、戍楼;

虚景:梅花、关山。

2、整首诗表现出了什么样的思想感情?

答:此诗写战士们由听曲而想到故乡的梅花,想到梅花之落,表现出了他们的浓浓思乡之情

邯郸冬至夜思家 (白居易)

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,还应说着远行人。

3、作者是怎样写“思家”的?

答:作者主要通过一幅想象的画面,即冬至夜深时分,家人还围坐在灯前,谈论着自己这个远行之人,以此来表现“思家”。作者从对面落笔,不说自己想家,而说家人想念自己,更突出了自己的“思家”之情。

陆游(1125-1210),字务观,号放翁,南宋山阴人。12岁即能诗文, 一生著述丰富。陆游具有多方面文学才能,尤以诗的成就为最。自言“六十年间万首诗”,今尚存九千三百余首。其中许多诗篇抒写了抗金杀敌的豪情和对敌人、卖国贼的仇恨,风格雄奇奔放,沉郁悲壮,洋溢着强烈的爱国主义激情,是我国伟大的爱国诗人。

陆游一生酷爱梅花,写有大量歌咏梅花的诗,歌颂梅花傲霜雪,凌寒风,不畏强暴,不羡富贵的高贵品格。诗所塑造的梅花形象中,有诗人自身的影子,正如他的《梅花绝句》里写的:“何方可化身千亿,一树梅花一放翁。”这首《卜算子》,也是明写梅花,暗写抱负。其特点是着重写梅花的精神,而不从外表形态上去描写。 卜算子·咏梅

陆游

驿外断桥边,

寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,

更著风和雨。

无意苦争春,

一任群芳妒。

零落成泥碾作尘,

只有香如故。卜算子:词牌名。

驿(yì):驿站,古代传递政府文书的人中途换马匹休息、住宿的地方。

无主:无人过问,无人欣赏。

著(zhuó):同“着”,这里是遭受的意思。

争春:与百花争奇斗艳。此指争权。

群芳:群花、百花。隐指权臣、小人。

碾(niǎn):轧碎。译文 驿站之外的断桥边,梅花孤单寂寞地绽开了花,无人过问。已是黄昏时分,梅花无依无靠,已经够愁苦了,却又遭到了风雨的摧残。

梅花并不想费尽心思去争艳斗宠,对百花的妒忌与排斥毫不在乎。即使凋零了,成为泥土, 被碾作尘土了,梅花依然和往常一样散发出缕缕清香。* 说一说上下阕的意思:上阕:下阕:写梅花孤独开放的恶劣环境写梅花坚贞高洁的优秀品质* 想一想,梅花在词中象征着什么? “成泥“

梅受摧残

“作尘”

坚守情操

“香如故”

不变志节 这是陆游一首咏梅的词,其实也是陆游的咏怀之作。一“愁”字,表现了梅花的寂寞与无人问津,渗透的更是作者本身的孤独。下阕写梅花的遭遇,也是作者自写被排挤的政治遭遇,而最后一句更是写出了梅花伶仃的孤芳自赏,陆游立志不与恶势力同流合污。

陆游一生主张坚决抗金、收复中原,因此为统治集团中求和派所压制。创作本词时陆游正处在人生的低谷,主战派被排挤压迫,士气低落,这首咏梅词,其实也是陆游自己的咏怀之作。

这首词明写梅花,暗写抱负。诗人以物喻人,托物言志,巧借饱受摧残,花粉犹香的梅花,表明自己不会趋炎附势,坚贞高洁的本性。卜算子 咏梅 毛泽东 一九六一年十二月 读陆游咏梅词反其意而用之

风雨送春归 ,

飞雪迎春到 。

已是悬崖百丈冰,

犹有花枝俏。

俏也不争春,

只把春来报 。

待到山花烂漫时 ,

她在丛中笑。

模仿秀:破阵子 晏殊 燕子来时新社,梨花落后清明。池上碧苔三四点,叶底黄鹂一两声,日长飞絮轻。

巧笑东邻女伴,采桑径里逢迎。疑怪昨宵春梦好,元是今朝斗草赢,笑从双脸生。译文 燕子飞来正赶上社祭之时,清明节后梨花纷飞。几片碧苔点缀着池中清水,黄鹂的歌声萦绕着树上枝叶,只见那柳絮飘飞。

在采桑的路上邂逅巧笑着的东邻女伴。正惊疑着昨晚的春宵美梦,原来是今朝斗草获胜的征兆!不由得脸颊上也浮现出了笑意。 这首词上片写景,下片写人。 上片写景: “燕子”、“梨花”、“碧苔”、“黄鹂”、“飞絮”,众多意象秀美明丽,足见春色之娇人。

下片写人:两个东西相邻的少女,在采桑小路上相遇。东邻女伴的笑容引起了西邻女子的疑问,以为是她昨晚作了好梦。问答中才知道原来是今天斗草赢了。“巧笑”已闻其声,见其容;“逢迎”更察其色,观其形。“疑怪”两句通过观察者心理活动,用虚笔再现“女伴”的生活细节,将村姑的天真可爱一笔点到,与上片生气盎然的春光形成十分和谐的画面美与情韵美。“笑从双脸生”一句特写,收束全篇。两个“笑”字,一写笑容晏晏之美,一写笑挂双脸之盛,写出采桑女子明快活泼、天真快乐的形象。主题:本词纯用白描,通过清明时节的一个生活片断,展示了古代少女的纯洁心灵,充满着一种欢乐的气氛,让人感受到春天的美好,青春的活力。浣 溪 沙——苏轼 写作背景 这首词是苏轼43岁(1078)在徐州任太守时所作。那年春天,徐州发生了严重旱灾,作为地方官的苏轼曾率众到城东二十里的石潭求雨。得雨后,他又与百姓同赴石潭谢雨。这组词就是在赴徐门石潭谢雨路上写成的。词中描绘了农村快乐祥和、淳朴温馨、安居乐业的生活画面,极有田园诗的优美意境,洋溢着浓郁的生活气息. 簌簌衣巾落枣花,村南村北响缲车。牛衣古柳卖黄瓜。

酒困路长惟欲睡,日高人渴漫思茶。敲门试问野人家。 浣溪沙 (其一)

苏轼译文:

衣巾在风中簌簌作响,枣花随风飘落。村子的南北头响起剿车的支呀声,衣着朴素的农民在卖黄瓜,路途遥远,酒意上心头,昏昏然只想小憩一番。艳阳高照,无奈口渴难忍。于是敲开一家村民的屋门,问可否给碗茶? 诗歌赏析1.词的上片从什么角度进行描写的?听觉2.试概况写了哪些声音?簌簌的落花声 嗡嗡的缫车声 瓜农的叫卖声3.给我们描绘了一幅怎样的场景?生动展现出农村一片生机勃勃,生产劳动繁忙景象4.表达了诗人怎样的心情?反映了一位关心人民生活的太守对雨后农村新景象的喜悦之情。诗歌赏析4.词的下片写了一件什么事?诗人想敲一户农家的门讨碗水喝6.你觉得下片哪个词用的最传神,试分析“试问”一词用的十分讲究,既写出了作者满怀欣喜想要讨碗水喝的心情,又担心农忙季节,无人在家,自己不便贸然而入的心情。7.表现了诗人怎样的精神品质?表现了诗人谦和、平易近人的形象,将一位太守和普通农民的关系写的亲切自然。 知 主 旨本词从视觉和听觉角度描绘了农人劳动繁忙的画面,写了自己谢雨途中的艰辛,刻画出一位尊重农人,平等待人的太守形象,透露出人们(包括词人)对农村恢复正常生产后的喜悦心情。醉花阴 李清照 李清照(1084-约1155),号易安居士,济南章丘人。出生于爱好文学艺术的士大夫家庭,十八岁嫁与太学生赵明诚,夫妻志趣相投,婚后生活美满。然而好景不长,遭遇靖康之变,两人躲避战乱于江南,南渡不久,丈夫病死,李清照精神上受到沉重打击,最后,怀着对家国之思,在极度的愁苦和孤寂中死去。 李清照在诗词文赋上都有极高的成就,最擅长的还是词,是婉约派代表词人,创“词,别是一家”之说,其词被称为“易安体”,词集《漱玉集》。被认为是中国古代第一位女诗人,亦称“一代词宗”。 这首词是前期的怀人之作。婚后不久,丈夫赵明诚便“ 负笈远游”,深闺寂寞,她深深思念着远行的丈夫。这年,时届重九,人逢佳节倍思亲,便写了这首词寄给赵明诚。 《醉花阴》写作背景自由朗读,说说这首词的感情基调是什么样的?

(想象一幅画面——西风瘦菊,佳人对花兴叹的画面)感情基调:寂寞、忧郁,重阳佳节独守空闺,思念丈夫的孤寂忧愁。 词人是如何抒发自己的愁情的呢?

清代的陈廷焯(zhuō)曾评论此词“无一字不秀雅,深情苦闷,元人往往宗之”。

请任选一句加以赏析。

(提示:炼字,炼句,手法,意象,情感等方面分析)思考:薄雾浓云愁永昼, 瑞脑消金兽。 “永昼”指漫长的白天,可见词人内心的无聊愁

苦。这两句的意思是:从清晨稀薄的雾气到傍晚浓厚的

云层,这漫长的白昼,阴沉沉的天气真使人愁闷。那雕

着兽形的铜香炉里,龙脑香已渐渐烧完了,可心中的愁

思为何总缕缕不绝呢? 这两句借助室内外秋天的景物描写,表现了词人白日孤独寂寞的愁怀。可见,这两句虽为景语,却句句含情,构成一种凄清惨淡的氛围,有力地衬托出思妇百无聊赖的闲愁。佳节又重阳, 玉枕纱厨,半夜凉初透。 “每逢佳节倍思亲”,词人又怎能不更加思念远方的丈夫呢?一个“又”字,便充满了寂寞、怨恨、愁苦之感。

词人是怎么知道“半夜”凉意透过纱厨的?这说明作者思念丈夫,孤寂难眠。

这里的“凉”不只是肌肤所感之凉意,更是心灵所感之凄凉。 这三句写出了词人在重阳佳节孤眠独寝、夜半相

思的凄苦之情独在异乡为异客,

每逢佳节倍思亲。 ——?王维上片最能表现作者心情的是哪个字?愁问君能有几多愁?

恰似一江春水向东流。(李煜)若问闲愁都几许?

一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

(贺铸)东篱把酒黄昏后, 有暗香盈袖。采菊东篱下,

悠然见南山。在东篱饮酒直饮到黄昏以后,淡淡的黄菊清香飘满双袖。东篱,是菊圃的代称盈袖,因饮酒时衣袖挥动,

带来的香气充盈衣袖。馨香盈怀袖,

路远莫致之。

——《古诗十九首》 重阳佳节,把酒赏菊,本来极富情趣,

然而丈夫远游,词人孤寂冷清,离愁别恨

涌上心头,即便“借酒销愁”,亦是“愁

更愁”了。又哪有心情欣赏这“暗香浮动”

的菊花呢?这两句写出了词人在重阳节傍

晚于菊圃前把酒独酌的情景,衬托出词人

无语独酌的离愁别绪。

莫道不消魂, 帘卷西风,人比黄花瘦。 词人巧妙地将思妇与菊花相比,展现出两个迭印的镜头:一边是萧瑟的秋风摇撼着羸弱的瘦菊,一边是思妇布满愁云的憔悴面容,情景交融,创设出了一种凄苦绝伦的境界。 词人用“瘦”把愁表现得淋漓尽致,愁思本来应该是看不见,摸不着的东西,但词人却巧妙地用黄花这种真实可感的形象把抽象的“愁”表现得令人心疼。衣带渐宽终不悔,

为伊消得人憔悴。

——?柳永

全词开篇点“愁”,结句言“瘦”。

“愁”是“瘦”的原因,“瘦”是“愁”

的结果。贯穿全词的愁绪因“瘦”而得到

了最集中最形象

的体现。可以说

全篇画龙,结句

点睛,巧妙结合

相映成辉,创设

出了“情深深,

愁浓浓”的情境

小 结补充资料:据说李清照将这首词寄给在外做官的丈夫赵时诚后,赵时诚赞赏不已,自愧写词不知妻子,却又想要胜过她,于是杜门谢客,苦思冥想,三日三夜,作词五十首,并将李清照的这首词夹杂其中,请友人陆德夫评论。陆德夫细加玩味后说:“只三句绝佳。”赵明诚问哪三句,陆德夫说:“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。”正是本词的最后三句。 何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。南乡子·登京口北固亭有怀 辛弃疾背景作者在公元1203年(宋宁宗嘉泰三年)六月被起用为知绍兴府兼浙东安抚使后不久,即第二年的阳春三月,改派到镇江去做知府。镇江,在历史上曾是英雄用武和建功立业之地,此时成了与金人对垒的第二道防线。每当他登临京口(即镇江)北固亭时,触景生情,不胜感慨系之。这首词就是在这一背景下写成的。 何处望神州?满眼风光北固楼。此时南宋与金以淮河分界,辛弃疾站在长江之滨的北固楼上,翘首遥望江北金兵占领区,大有风景不再、山河变色之感。望神州何处?弦外之音是中原已非己有了!开篇这突如其来的呵天一问,直可惊天地,泣鬼神。 千古兴亡多少事?这句问语纵观千古成败,意味深长,回味无穷。然而,往事悠悠,英雄往矣,只有这无尽的江水依旧滚滚东流。悠悠。不尽长江滚滚流。“悠悠”者,兼指时间之漫长久远,和词人思绪之无穷也。千古多少兴亡事,逝者如斯乎?而词人胸中倒来倒去的不尽愁思和感慨,又何尝不似这长流不息的江水呢!年少万兜鍪,坐断东南战未休。这两句是实写史事,因为它是千真万确的历史,因而更具有说服力和感染力。作者在这里一是突出了孙权的年少有为,“年少”而敢于与雄才大略、兵多将广的强敌曹操较量,这就需要非凡的胆识和气魄。二是突出了孙权的盖世武功,他不断征战,不断壮大。而他之“坐断东南”,形势与南宋政权相似。显然,稼轩热情歌颂孙权的不畏强敌,坚决抵抗,并战而胜之,正是反衬当朝文武之辈的庸禄无能、懦怯苟安。 天下英雄谁敌手?第三次发问,不惜以夸张之笔极力渲染孙权不可一世的英姿。曹刘。生子当如孙仲谋。词人把孙权作为三国时代第一流叱咤风云的英雄来颂扬,其所以如此用笔,实借凭吊千古英雄之名,慨叹当今南宋无大智大勇之人执掌乾坤也!,“生子当如孙仲谋”这句话,本是曹操的语言,而由辛弃疾口中说出,却是代表了南宋人民要求奋发图强的时代的呼声。 这首词通篇三问三答,互相呼应,感叹雄壮,意境高远。它与稼轩同时期所作另一首登北固亭词《永遇乐》相比,一风格明快,一沉郁顿挫,同是怀古伤今,写法大异其趣,而都不失为千古绝唱,亦可见辛弃疾丰富多彩之大手笔也。 千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。 元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

永遇乐·京口北固亭怀古 辛弃疾 上片问江山问兴亡壮丽河山,风景不再,山河变色舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去 纵观千古成败,意味深长 。“悠悠” 指时间久远,和词人思绪之无穷。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来 下片 运用典故,借对青年孙权英雄有为,不惧强敌的盛赞,委婉地暗示了对于朝廷偏安江南的不满 。同时也表达自己的忧国忧民的情怀。这首词时空纵横开阖,气势宏大,融典故入词,借古讽今 / 怀古伤今, 寄情委婉深沉,达到很高的艺术境界。 山坡羊骊山怀古张养浩 在中国古代文学中,宋朝不仅继承了唐朝的诗而形成了宋诗独具的特点,而且又有词的兴起。到了元代,另一种新兴的体裁是曲。元曲就是曲子,分散曲(如我们目前所学的曲)和杂剧(如《窦娥冤》)两种。散曲没有动作、说白,便于清唱,散曲又分套数与小令两种,套曲由若干曲子组成,小令以一支曲子为独立单位。 *元曲与宋词不同,很多元曲可以根据需要加衬词,甚至加句子。所以没有谱子时拿着不同作者的同一名称的小令便会发现字数参差不齐,句子多少不一。

关汉卿、白朴、马致远、郑光祖“元曲四大家”

马致远在散曲上的成就,为元代之冠。称他为“曲状元”。

马致远的小令〔天净沙〕“枯藤老树昏鸦”,是咏景名篇,它以凝炼的笔法,赋予秋天的景色以萧瑟苍凉的情调,构成诗意的图景,烘托出天涯游子的凄凉心情。 山坡羊·骊山怀古

张养浩

骊山四顾,阿房一炬,当时奢侈今何处?只见草萧疏,水萦纡,至今遗恨迷烟树。列国周齐秦汉楚,赢,都变做了土;输,都变做了土。 ē páng 这首小令是作者路过潼关时写的。《元史·张养浩传》说:“天历二年,关中大旱,饥民相食,特拜(张养浩)为陕西行台中丞。……登车就道,遇饥者则赈之,死者则葬之。”并说他“到官四月,忧劳以死”。就他的作品和有关史料看,他对元朝的黑暗统治深感不满,对人民的疾苦相当关心。他在“关中大旱,饥民相食”之时写的这首《山坡羊》,尽管题为“怀古”,实际上重在“伤今”,其揭露、批判的锋芒,既指向历史上历朝累代的统治者,更指向当时的元朝统治者。山坡羊·北邙山怀古

张养浩?

悲风成阵,荒烟埋恨,碑铭残缺应难认。知他是汉朝君,晋朝臣?把风云庆会消磨尽,都做北邙山下尘。便是君,也唤不应;便是臣,也唤不应。 máng 山坡羊 潼关怀古 张养浩

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。望西都,意踟躇。伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。兴,百姓苦;亡,百姓苦。

合作探究讨论:比较这三首怀古曲情感的异同。

赢,都变做了土;输,都变做了土。(骊山怀古)

便是君,也唤不应;便是臣,也唤不应。(北邙山怀古)

兴,百姓苦;亡,百姓苦。(潼关怀古)

张养浩特殊的仕途经历,决定了他的怀古散曲中有一种参破功名富贵的思想,《骊山怀古》中写到“赢,都做了土;输,都做了土。” 《北邙山怀古》中写到“便是君,也唤不应;便是臣,也唤不应。”这些曲中张养浩把胜负之数、功名之分、生死之际,看成了毫无差别的,只是借古人古事述说富贵无常、人生如梦。只有《潼关怀古》以难得的沉重,以深邃的目光,揭示了封建社会里一条颠扑不破的真理“兴,百姓苦;亡,百姓苦。” 朝天子·咏喇叭王 磐 学习目标1、了解王磐及散曲《朝天子·咏喇叭》的文学常识,理解这首散曲的内容。

2、学习这首散曲诙谐讽刺性的语言.

3、了解本曲借物咏怀的手法, 深刻体会人民对贪官污吏的痛恨之情.

写作背景 这支曲作于明武宗正德年间(1506—1521) 当时宦官当权,在交通要道运河上,他们往来频繁,每到一处就耀武扬威,鱼肉百姓。诗人王磐家住运河边的高邮县,目睹宦官的种种恶行,写了这支《朝天子》,借咏喇叭,揭露宦官的罪行。 朝 天 子· 咏 喇 叭 王磐喇叭,唢呐,

曲儿小,腔儿大。

官船来往乱如麻,

全仗你抬声价。

军听了军愁,

民听了民怕.

那里去辨甚么真共假?

眼见的吹翻了这家,

吹伤了那家,

只吹的水尽鹅飞罢! 讨论:1、这首散曲以一个什么字贯穿始终,分别写了哪些内容?吹之声:

吹之功用:

吹之恶果:2、全曲表面上句句是在咏喇叭,实际上作者要表达的是什么?你能作简要分析吗?吹腔儿大全仗你抬声价

吹翻了这家、吹伤了那家、水尽鹅飞借物咏怀喇叭和宦官不同类,但喇叭的“曲儿小腔儿大”与宦官的“本事小来头大”却有共同点,于是作品在物与人之间找到共性,作者实际上是比照着宦官的嘴脸“咏”喇叭的:以吹(虚张声势)为特征,是官方害民的帮凶,到处作威作福,惹得军民共忿,直到吹得天昏地暗、江山动摇。这首散曲,表面是吟咏喇叭,实际上讽刺揭露了宦官狐假虎威、残害百姓的丑恶嘴脸。宦官本是宫廷中供使唤的奴才,地位本来低下,却依仗皇帝的宠幸大摆威风,横行霸道。所以说这首小令的思想内涵是丰富而深刻的。朝天子·咏喇叭这首散曲表面是吟咏喇叭,实际上是借物咏怀,讽刺和揭露了明代宦官狐假虎威,残害百姓的罪恶行经,表达了人民的痛恨情绪。三首诗,五首词,二首曲 背诵默写OK吗?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》