北京市东城区2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(Word版无答案)

文档属性

| 名称 | 北京市东城区2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(Word版无答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-15 20:32:11 | ||

图片预览

文档简介

北京市东城区2022-2023学年高二下学期期末考试

历史

本试卷共8页,共100分。考试时长90分钟。考生务必将答果答在答题卡上,在试卷上作答无效。

第一部分(选择题 共45分)

本部分共15题,每题3分,共45分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

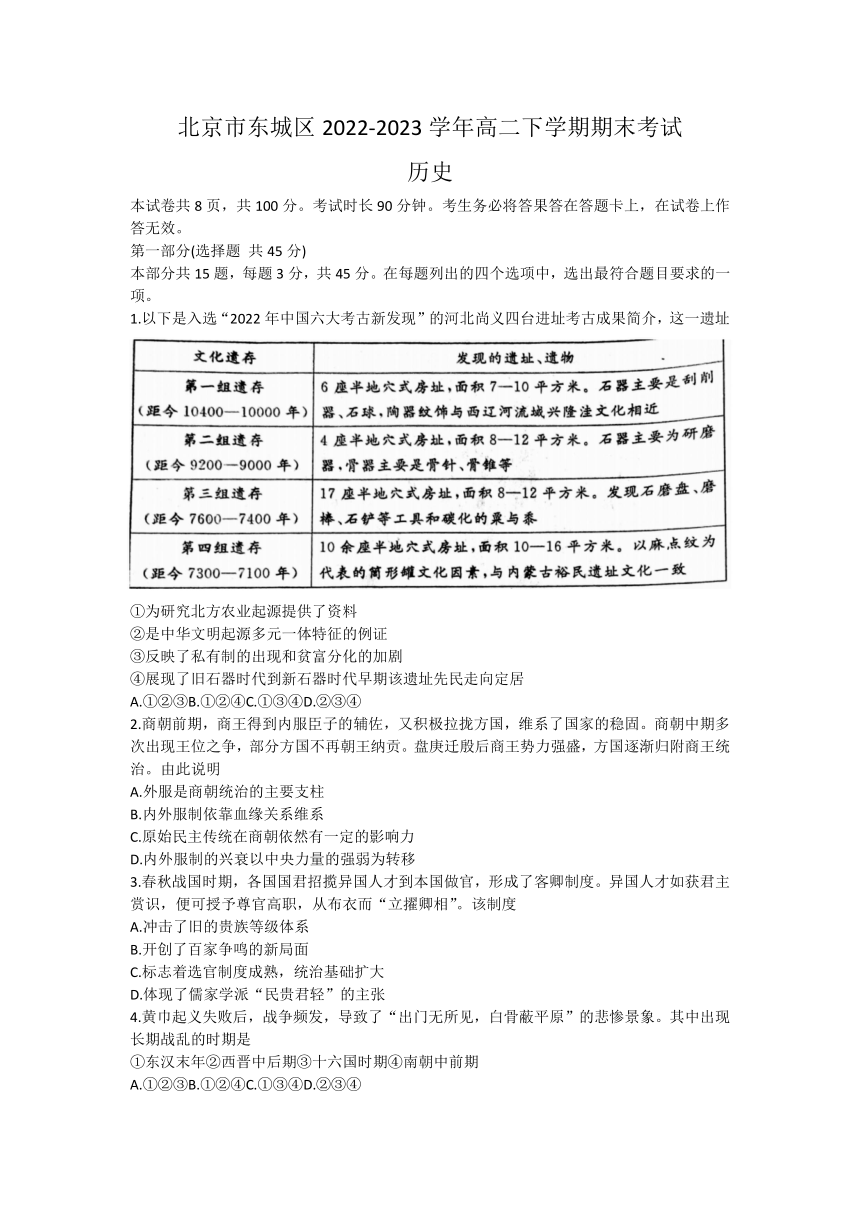

1.以下是入选“2022年中国六大考古新发现”的河北尚义四台进址考古成果简介,这一遗址

①为研究北方农业起源提供了资料

②是中华文明起源多元一体特征的例证

③反映了私有制的出现和贫富分化的加剧

④展现了旧石器时代到新石器时代早期该遗址先民走向定居

A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④

2.商朝前期,商王得到内服臣子的辅佐,又积极拉拢方国,维系了国家的稳固。商朝中期多次出现王位之争,部分方国不再朝王纳贡。盘庚迁殷后商王势力强盛,方国逐渐归附商王统治。由此说明

A.外服是商朝统治的主要支柱

B.内外服制依靠血缘关系维系

C.原始民主传统在商朝依然有一定的影响力

D.内外服制的兴衰以中央力量的强弱为转移

3.春秋战国时期,各国国君招揽异国人才到本国做官,形成了客卿制度。异国人才如获君主赏识,便可授予尊官高职,从布衣而“立擢卿相”。该制度

A.冲击了旧的贵族等级体系

B.开创了百家争鸣的新局面

C.标志着选官制度成熟,统治基础扩大

D.体现了儒家学派“民贵君轻”的主张

4.黄巾起义失败后,战争频发,导致了“出门无所见,白骨蔽平原”的悲惨景象。其中出现长期战乱的时期是

①东汉末年②西晋中后期③十六国时期④南朝中前期

A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④

5.宋代改变户籍制度,分主户与客户,佃农摆脱了过去只能是地主私属的卑贱身份,成为编户齐民。租佃经营成为仅次于自耕农形式的重要经营方式。对此评述正确的是

A.户口主要按其职业进行分类

B.政府对佃农的人身束缚减轻

C.户籍制度的变革适应了租佃关系的发展

D.主客户之分违背了征税标准的变化趋势

6.明末清初,来华传教士翻译出版的《人身图说》是最早传人中国的西方近代解剖学著作。然而,人体解剖并未在当时的中国医学界流传,反倒是进入了画家笔下,如清代扬州八怪罗聘的《鬼趣图》里就用《人身图说》中的骨骼图来画鬼。这反映了当时中国

A.开始接受西方科学技术B.形成了中西艺术的交融

C.美术界焕发了新的生机D.对自然科学认识的落后

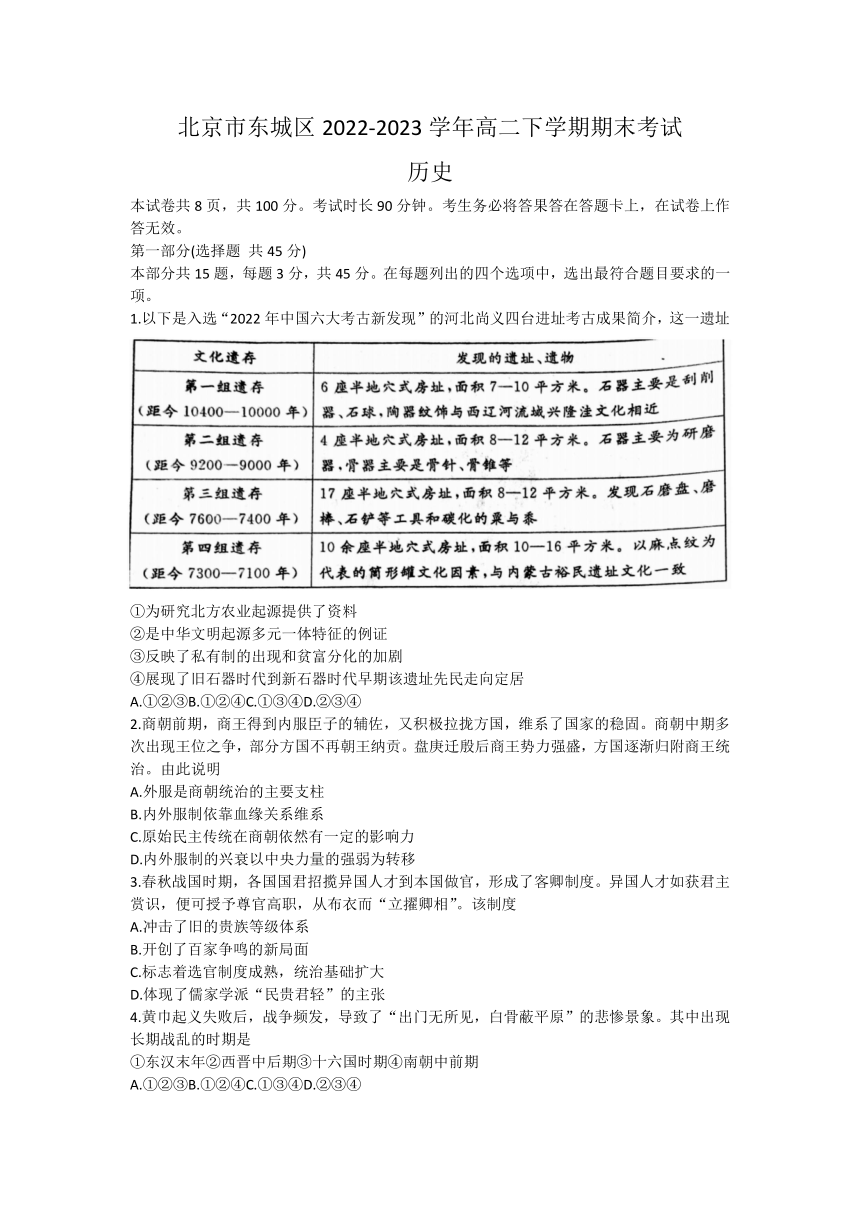

7.《西安地区历代城市示意图》(见下图)描绘了不同时期城址及规模。据此可以判断影响古代城市建设的因素有

①生产力水平提高②政治中心的变化

③人口流动性增强④经济重心的转移

A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④

8.历代中央政权都重视加强同东北地区的联系,以下措施实施的先后顺序是

①设立黑龙江将军②设护乌桓校尉③设立奴儿干都前④册封渤海君王

A.③④②①B.④①②③C.②①③④D.②④③①

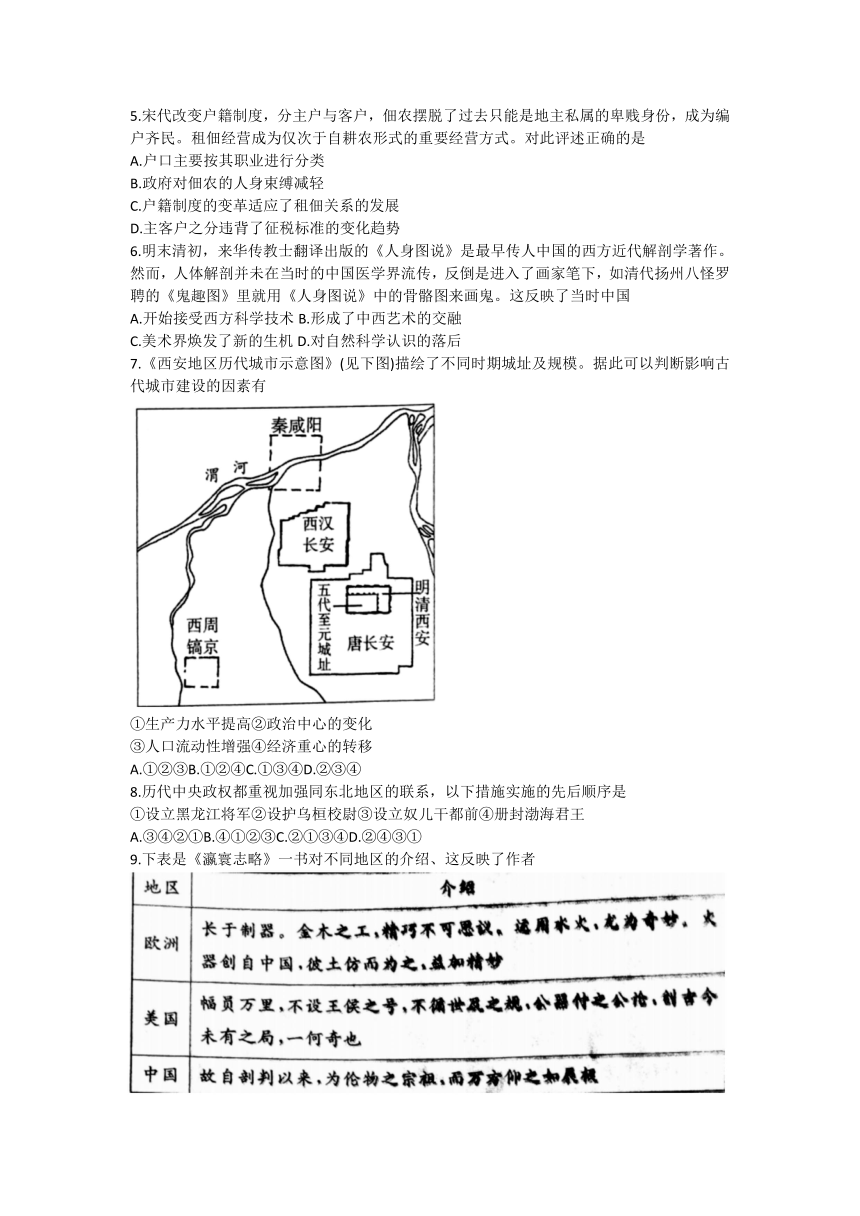

9.下表是《瀛寰志略》一书对不同地区的介绍、这反映了作者

A.抛弃了"天朝上国"的观念

B.主张学习西方民主制度

C.正视欧洲先进的物质文明

D.认为西方文明源于中国

10.1842年,清朝设五口通商大臣,由两广总督兼任,管理对外通南、交涉事宜,1861年,设总理衙门,主管外交、海关、派出驻外使节等事务,同时置南、北洋通商大凰,由两江和直隶总督兼任,可独立处理当地对外事务。此后,其他地方督扰也可与外国谈判,订立条约。上述变化反映出

①外交近代化的趋势②半殖民地化的程度不断加深

③中央集权受到挑战④清政府统治的根基严重动据

A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④

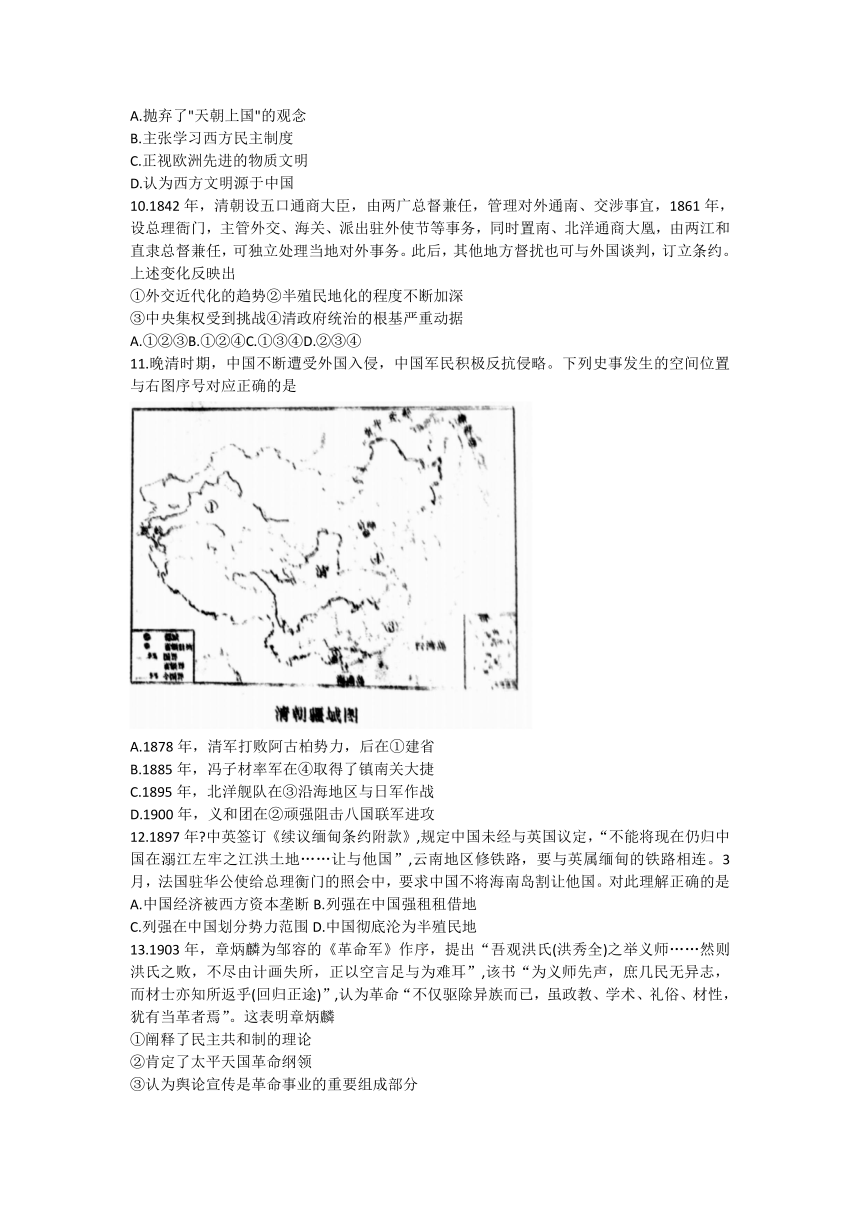

11.晚清时期,中国不断遭受外国入侵,中国军民积极反抗侵略。下列史事发生的空间位置与右图序号对应正确的是

A.1878年,清军打败阿古柏势力,后在①建省

B.1885年,冯子材率军在④取得了镇南关大捷

C.1895年,北洋舰队在③沿海地区与日军作战

D.1900年,义和团在②顽强阻击八国联军进攻

12.1897年 中英签订《续议缅甸条约附款》,规定中国未经与英国议定,“不能将现在仍归中国在溺江左牢之江洪土地……让与他国”,云南地区修铁路,要与英属缅甸的铁路相连。3月,法国驻华公使给总理衡门的照会中,要求中国不将海南岛割让他国。对此理解正确的是

A.中国经济被西方资本垄断B.列强在中国强租租借地

C.列强在中国划分势力范围D.中国彻底沦为半殖民地

13.1903年,章炳麟为邹容的《革命军》作序,提出“吾观洪氏(洪秀全)之举义师……然则洪氏之败,不尽由计画失所,正以空言足与为难耳”,该书“为义师先声,庶几民无异志,而材士亦知所返乎(回归正途)”,认为革命“不仅驱除异族而已,虽政教、学术、礼俗、材性,犹有当革者焉”。这表明章炳麟

①阐释了民主共和制的理论

②肯定了太平天国革命纲领

③认为舆论宣传是革命事业的重要组成部分

④认识到社会变革需要进行广泛的文化更新

A.①②B.①④C.②③D.③④

14.张窖认为教育关乎国运盛衰,但“国文、历史课仅恃书籍讲解,不足以征事物;地方人民知识之增进,亦必先有实观之处所”,同时列强“环我国门,搜求古物,我之落魄士大夫醉心金帛,不惜为之耳目,稗贩驰驱”,为此张謇创办了南通博物苑并不断扩展。由此可知南通博物苑

①得到了清政府的大力支持②兼顾教育和文化保护、传承的双重功能

③体现国家观念和公共意识④是中国最早出现的近代意义上的博物馆

A.①②B.①④C.②③D.③④

15.下列史实与结论对应正确的是

第二部分(非选择题 共55分)

16.(17分)古代军队建设

材料一 (西周)被封者率本族人到封地后,首先建立军事据点,由点向面扩展。这种据点称为"国","国"以外称为"野"。国、野的居民称为国人、野人。前者是以周部族为主体的统治部族成员,承担当兵作战的义务;野人是被征服地区的传统居民,是井田制下的劳动者。

(秦汉)在郡县在籍男子承担徭役的基础上,普遍征发丁役当兵。如汉代男子在23—56岁之间,必须服兵役2年。汉武帝时还从熟悉胡、越情况的汉族、匈奴族平民中募兵,以应战争需要。

——摘编自韦庆远《中国政治制度史》、张帆《中国古代简史》等

(1)依据材料一概括西周到秦汉兵源的变化,结合所学分析变化的背景。(8分)

材料二 官府经营贸易称回图贸易(简称回易)。在两宋时期,军队广泛从事回易活动。宋初,太祖特许将领在“所部州县,笼榷(指盐铁酒等商品专卖)之利悉与之,恣其回图贸易,免所过征税”。中央政府为军队回易广开绿灯最直接目的是补贴军费,但将领“名为赡军回易,而实役人以自利”。由于回易的普遍,大量士兵不参与训练,军中有“匠民、乐工、组绣、机巧,百端名目,多是主帅并以次官员占留手下,或五七百人,或千余人",所制产品多为将领回易赢利。“诸军屠酤(指经商)城市,日夺官课,重载络绎,不税一钱"“且是挟朝廷之势,以争利于市井"。

——摘编自李洪《宋代军队回易述论》等

(2)依据材料二并结合所学,评述宋代军队回易盛行的现象。(9分)

17.(9分)地方行政区划

长江中下游历代政区示意图

(1)以上是唐、北宋、元、清四朝长江中下游政区示意图。请指出四张地图对应的朝代,并说明理由。(4分)

(2)观察图①②,举例说明行政区划划分原则的变化,结合所学概括这一变化的影响。(5分)

18.(17分)近代社会变迁

材料一 19世纪后期设立新式学堂一览表

(1)19世纪后期,中国出现了兴办新式学堂的热潮。依据材料一概括新式学堂的特点,并分析这些特点形成的原因。(8分)

材料二 上海已经变了,街道比以前宽阔,到处可以看到穿着高跟鞋的青年妇女,男子已经剪掉辫子。我碰到一些野兽似的外国人简直拿黄包车夫当狗一样踢骂,我很想打抱不平,但想到治外法权,只好压抑了满腔气愤。大家还是少坐黄包车,多乘公共汽车和电车罢!但是这些可怜的黄包车夫又将何以为生 回到乡下种田吗 不可能,他们本来就是农村剩余劳力……让他们去做工吧。但是没有一个稳定的政府,工业又无法发展。只要军阀们肯出钱,这些过剩的农夫随时可以应慕当兵,在这种情形下,欲求政府稳定势不可得,因此发展工业的路还是走不通。

……随后就到乡下去看看老朋友,村庄的情形不像想象中的那样糟。女人不再纺纱织布,因为洋布又好又便宜。年轻的一代都上学堂去了,很多男孩子跑到上海工厂或机械公司当学徒……(我的大伯母)发现进过学校的青年男女有些事实在要不得,他们说男女应该平等,女孩子说她们有权自行选择丈夫,离婚或者丈夫死了以后有权再嫁,他们说根本没有鬼,人死了之后除了留下一堆化学元素的化合物之外什么也没有了,他们说唯一不朽的东西就是为人民为国家服务。

——摘编自蒋梦麟《西潮与新潮》

(2)材料二是1917年蒋梦麟从美国留学归国后记述的见闻,请以社会变迁为主题解读材料。(9分)

19(12分)史料研读

以下是有关唐朝两北地区的史料

(1)按史料类型,将材料中的文献史料进行分类并写出序号。(4分)

(2)运用上述史料,确定两个主题展开历史研究。(8分)要求;主题明确。研究包括史料说明,及由此得出的历史认识。每个主题至少依据两则史料(标序号),同一史料可在不同主题重复使用。

历史

本试卷共8页,共100分。考试时长90分钟。考生务必将答果答在答题卡上,在试卷上作答无效。

第一部分(选择题 共45分)

本部分共15题,每题3分,共45分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

1.以下是入选“2022年中国六大考古新发现”的河北尚义四台进址考古成果简介,这一遗址

①为研究北方农业起源提供了资料

②是中华文明起源多元一体特征的例证

③反映了私有制的出现和贫富分化的加剧

④展现了旧石器时代到新石器时代早期该遗址先民走向定居

A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④

2.商朝前期,商王得到内服臣子的辅佐,又积极拉拢方国,维系了国家的稳固。商朝中期多次出现王位之争,部分方国不再朝王纳贡。盘庚迁殷后商王势力强盛,方国逐渐归附商王统治。由此说明

A.外服是商朝统治的主要支柱

B.内外服制依靠血缘关系维系

C.原始民主传统在商朝依然有一定的影响力

D.内外服制的兴衰以中央力量的强弱为转移

3.春秋战国时期,各国国君招揽异国人才到本国做官,形成了客卿制度。异国人才如获君主赏识,便可授予尊官高职,从布衣而“立擢卿相”。该制度

A.冲击了旧的贵族等级体系

B.开创了百家争鸣的新局面

C.标志着选官制度成熟,统治基础扩大

D.体现了儒家学派“民贵君轻”的主张

4.黄巾起义失败后,战争频发,导致了“出门无所见,白骨蔽平原”的悲惨景象。其中出现长期战乱的时期是

①东汉末年②西晋中后期③十六国时期④南朝中前期

A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④

5.宋代改变户籍制度,分主户与客户,佃农摆脱了过去只能是地主私属的卑贱身份,成为编户齐民。租佃经营成为仅次于自耕农形式的重要经营方式。对此评述正确的是

A.户口主要按其职业进行分类

B.政府对佃农的人身束缚减轻

C.户籍制度的变革适应了租佃关系的发展

D.主客户之分违背了征税标准的变化趋势

6.明末清初,来华传教士翻译出版的《人身图说》是最早传人中国的西方近代解剖学著作。然而,人体解剖并未在当时的中国医学界流传,反倒是进入了画家笔下,如清代扬州八怪罗聘的《鬼趣图》里就用《人身图说》中的骨骼图来画鬼。这反映了当时中国

A.开始接受西方科学技术B.形成了中西艺术的交融

C.美术界焕发了新的生机D.对自然科学认识的落后

7.《西安地区历代城市示意图》(见下图)描绘了不同时期城址及规模。据此可以判断影响古代城市建设的因素有

①生产力水平提高②政治中心的变化

③人口流动性增强④经济重心的转移

A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④

8.历代中央政权都重视加强同东北地区的联系,以下措施实施的先后顺序是

①设立黑龙江将军②设护乌桓校尉③设立奴儿干都前④册封渤海君王

A.③④②①B.④①②③C.②①③④D.②④③①

9.下表是《瀛寰志略》一书对不同地区的介绍、这反映了作者

A.抛弃了"天朝上国"的观念

B.主张学习西方民主制度

C.正视欧洲先进的物质文明

D.认为西方文明源于中国

10.1842年,清朝设五口通商大臣,由两广总督兼任,管理对外通南、交涉事宜,1861年,设总理衙门,主管外交、海关、派出驻外使节等事务,同时置南、北洋通商大凰,由两江和直隶总督兼任,可独立处理当地对外事务。此后,其他地方督扰也可与外国谈判,订立条约。上述变化反映出

①外交近代化的趋势②半殖民地化的程度不断加深

③中央集权受到挑战④清政府统治的根基严重动据

A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④

11.晚清时期,中国不断遭受外国入侵,中国军民积极反抗侵略。下列史事发生的空间位置与右图序号对应正确的是

A.1878年,清军打败阿古柏势力,后在①建省

B.1885年,冯子材率军在④取得了镇南关大捷

C.1895年,北洋舰队在③沿海地区与日军作战

D.1900年,义和团在②顽强阻击八国联军进攻

12.1897年 中英签订《续议缅甸条约附款》,规定中国未经与英国议定,“不能将现在仍归中国在溺江左牢之江洪土地……让与他国”,云南地区修铁路,要与英属缅甸的铁路相连。3月,法国驻华公使给总理衡门的照会中,要求中国不将海南岛割让他国。对此理解正确的是

A.中国经济被西方资本垄断B.列强在中国强租租借地

C.列强在中国划分势力范围D.中国彻底沦为半殖民地

13.1903年,章炳麟为邹容的《革命军》作序,提出“吾观洪氏(洪秀全)之举义师……然则洪氏之败,不尽由计画失所,正以空言足与为难耳”,该书“为义师先声,庶几民无异志,而材士亦知所返乎(回归正途)”,认为革命“不仅驱除异族而已,虽政教、学术、礼俗、材性,犹有当革者焉”。这表明章炳麟

①阐释了民主共和制的理论

②肯定了太平天国革命纲领

③认为舆论宣传是革命事业的重要组成部分

④认识到社会变革需要进行广泛的文化更新

A.①②B.①④C.②③D.③④

14.张窖认为教育关乎国运盛衰,但“国文、历史课仅恃书籍讲解,不足以征事物;地方人民知识之增进,亦必先有实观之处所”,同时列强“环我国门,搜求古物,我之落魄士大夫醉心金帛,不惜为之耳目,稗贩驰驱”,为此张謇创办了南通博物苑并不断扩展。由此可知南通博物苑

①得到了清政府的大力支持②兼顾教育和文化保护、传承的双重功能

③体现国家观念和公共意识④是中国最早出现的近代意义上的博物馆

A.①②B.①④C.②③D.③④

15.下列史实与结论对应正确的是

第二部分(非选择题 共55分)

16.(17分)古代军队建设

材料一 (西周)被封者率本族人到封地后,首先建立军事据点,由点向面扩展。这种据点称为"国","国"以外称为"野"。国、野的居民称为国人、野人。前者是以周部族为主体的统治部族成员,承担当兵作战的义务;野人是被征服地区的传统居民,是井田制下的劳动者。

(秦汉)在郡县在籍男子承担徭役的基础上,普遍征发丁役当兵。如汉代男子在23—56岁之间,必须服兵役2年。汉武帝时还从熟悉胡、越情况的汉族、匈奴族平民中募兵,以应战争需要。

——摘编自韦庆远《中国政治制度史》、张帆《中国古代简史》等

(1)依据材料一概括西周到秦汉兵源的变化,结合所学分析变化的背景。(8分)

材料二 官府经营贸易称回图贸易(简称回易)。在两宋时期,军队广泛从事回易活动。宋初,太祖特许将领在“所部州县,笼榷(指盐铁酒等商品专卖)之利悉与之,恣其回图贸易,免所过征税”。中央政府为军队回易广开绿灯最直接目的是补贴军费,但将领“名为赡军回易,而实役人以自利”。由于回易的普遍,大量士兵不参与训练,军中有“匠民、乐工、组绣、机巧,百端名目,多是主帅并以次官员占留手下,或五七百人,或千余人",所制产品多为将领回易赢利。“诸军屠酤(指经商)城市,日夺官课,重载络绎,不税一钱"“且是挟朝廷之势,以争利于市井"。

——摘编自李洪《宋代军队回易述论》等

(2)依据材料二并结合所学,评述宋代军队回易盛行的现象。(9分)

17.(9分)地方行政区划

长江中下游历代政区示意图

(1)以上是唐、北宋、元、清四朝长江中下游政区示意图。请指出四张地图对应的朝代,并说明理由。(4分)

(2)观察图①②,举例说明行政区划划分原则的变化,结合所学概括这一变化的影响。(5分)

18.(17分)近代社会变迁

材料一 19世纪后期设立新式学堂一览表

(1)19世纪后期,中国出现了兴办新式学堂的热潮。依据材料一概括新式学堂的特点,并分析这些特点形成的原因。(8分)

材料二 上海已经变了,街道比以前宽阔,到处可以看到穿着高跟鞋的青年妇女,男子已经剪掉辫子。我碰到一些野兽似的外国人简直拿黄包车夫当狗一样踢骂,我很想打抱不平,但想到治外法权,只好压抑了满腔气愤。大家还是少坐黄包车,多乘公共汽车和电车罢!但是这些可怜的黄包车夫又将何以为生 回到乡下种田吗 不可能,他们本来就是农村剩余劳力……让他们去做工吧。但是没有一个稳定的政府,工业又无法发展。只要军阀们肯出钱,这些过剩的农夫随时可以应慕当兵,在这种情形下,欲求政府稳定势不可得,因此发展工业的路还是走不通。

……随后就到乡下去看看老朋友,村庄的情形不像想象中的那样糟。女人不再纺纱织布,因为洋布又好又便宜。年轻的一代都上学堂去了,很多男孩子跑到上海工厂或机械公司当学徒……(我的大伯母)发现进过学校的青年男女有些事实在要不得,他们说男女应该平等,女孩子说她们有权自行选择丈夫,离婚或者丈夫死了以后有权再嫁,他们说根本没有鬼,人死了之后除了留下一堆化学元素的化合物之外什么也没有了,他们说唯一不朽的东西就是为人民为国家服务。

——摘编自蒋梦麟《西潮与新潮》

(2)材料二是1917年蒋梦麟从美国留学归国后记述的见闻,请以社会变迁为主题解读材料。(9分)

19(12分)史料研读

以下是有关唐朝两北地区的史料

(1)按史料类型,将材料中的文献史料进行分类并写出序号。(4分)

(2)运用上述史料,确定两个主题展开历史研究。(8分)要求;主题明确。研究包括史料说明,及由此得出的历史认识。每个主题至少依据两则史料(标序号),同一史料可在不同主题重复使用。

同课章节目录