四川省自贡市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(Word版无答案)

文档属性

| 名称 | 四川省自贡市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(Word版无答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 541.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-15 20:45:12 | ||

图片预览

文档简介

秘密★启用前

自贡市2022-2023学年高二下学期期末考试

历史试卷

本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共8页,满分100分。考试结束后,将答题卡交回,试题卷由考生自己保留。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并在规定位置粘贴考试用条形码。

2.选择题使用2B铅笔填涂在答题卡对应题目标号的位置上,非选择题用0.5毫米黑色签字笔书写在答题卡的对应框内,超出答题区域书写的答案无效,在草稿纸、试题卷上答题无效。

3.考试结束后,将答题卡收回。

第I卷(选择题共48分)

选择题(本卷共24个小题,每小题2分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)。

1.据考古发现,浙江良渚、山西陶寺、陕西石峁和河南二里头等遗址均出土有大型城墙、宏伟宫殿以及精美玉器、龙盘、玉兽面等,出现较大规模的祭祀中心和神庙。这些发现可以印证

A.中华文明多元一体的特点B.不同区域之间相互交流频繁

C.生产工具出现革命性变革D.中国已迈进阶级社会的门槛

2.商周到春秋战国时期,青铜彝器(泛指古代宗庙常用的祭器)饰物先以狞厉怪异的餐餐纹、夔纹为主,后被现实动物纹、人物纹或几何图案替代,装饰风格由简明、质朴,渐趋细腻繁茂、灵巧新颖。这些变化反映了

A.分封制度已走向崩溃B.社会经济的发展

C.集权政治的雏形形成D.国家意志的强大

3.春秋后期,社会阶级结构出现了"贵""富"合一到“贵""富"分离的变化。这一变化反映了

A.社会结构发生了深刻变化B.私营商业的兴起与发展

C.铁犁牛耕技术的不断推广D.分封制瓦解郡县制出现

4.据统计,《诗经》中含有忧、患、惧、惮、悲、哀等字眼的诗篇140余篇,约占《诗经》的46%,其中“忧”字竟出现90次之多。由此可知,《诗经》

A.强烈的浪漫主义色彩B.叙述了民众生产生活

C.承载浓郁的家国情怀D.重视民心民志的教化

5.孔子盛赞舜“恭己正南面"实现了"无为而治"。老子建议统治者“道常无为而无不为。侯王若能守之,万物将自化。"商鞅则提出“有道之国,治不听君,民不从官。”由此可见传统文化中的治国思想

A.适应了诸侯争霸的需要B.关注社会秩序和稳定

C.形成了完整的哲学体系D.具有浓厚的民本思想

6.西汉末年,佛教传入中国后,呈现出与以往(印度)不一样的特征。中国佛教与印度佛教的最大不同在于印度佛教出家人依靠托钵化缘生活,中国佛教出家人则是在寺庙里过着“六和”生活,依靠“一日不作,一日不食”的“农禅并作”制度养活自己。这表明

A.寺庙利于农耕经济的发展B.佛教蕴涵自强不息的精神

C.中华文明兼收并蓄的特点D.农耕经济影响了宗教文化

7.汉初相继为相者都是追随刘邦的开国元勋,到了惠帝(高祖之子)时,所任丞相曹参、王陵、陈平既是勋旧又是皇帝的长辈。每遇大议,皇帝甚至亲自到相府议政。这一现象说明,汉初

A.中央决策体系趋于完备B.君主至尊地位稳固

C.中枢权力机制尚未稳定D.宰相擅权现象凸显

8.《齐民要术》一书总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术;强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时;要改进生产技术和工具;还提出了多种经营和商品生产等重要思想。这一著作反映了

A.古代科学家的务实精神B.小农经济的主导地位

C.传统科技进入总结阶段D.工商皆本的思想萌发

9.东晋政府采取"侨置"措施,在长江南北流民集中地区设置以北方州郡命名的地方行政机构,专门负责管理流民事务,其管辖的流民单立户册,并夹注原籍,免除租税和徭役负担。"侨置"的实施

A.有效地抑制了土地兼并B.利于东晋政权统治的巩固

C.反映国家严控人口流动D.为南方完成统一奠定基础

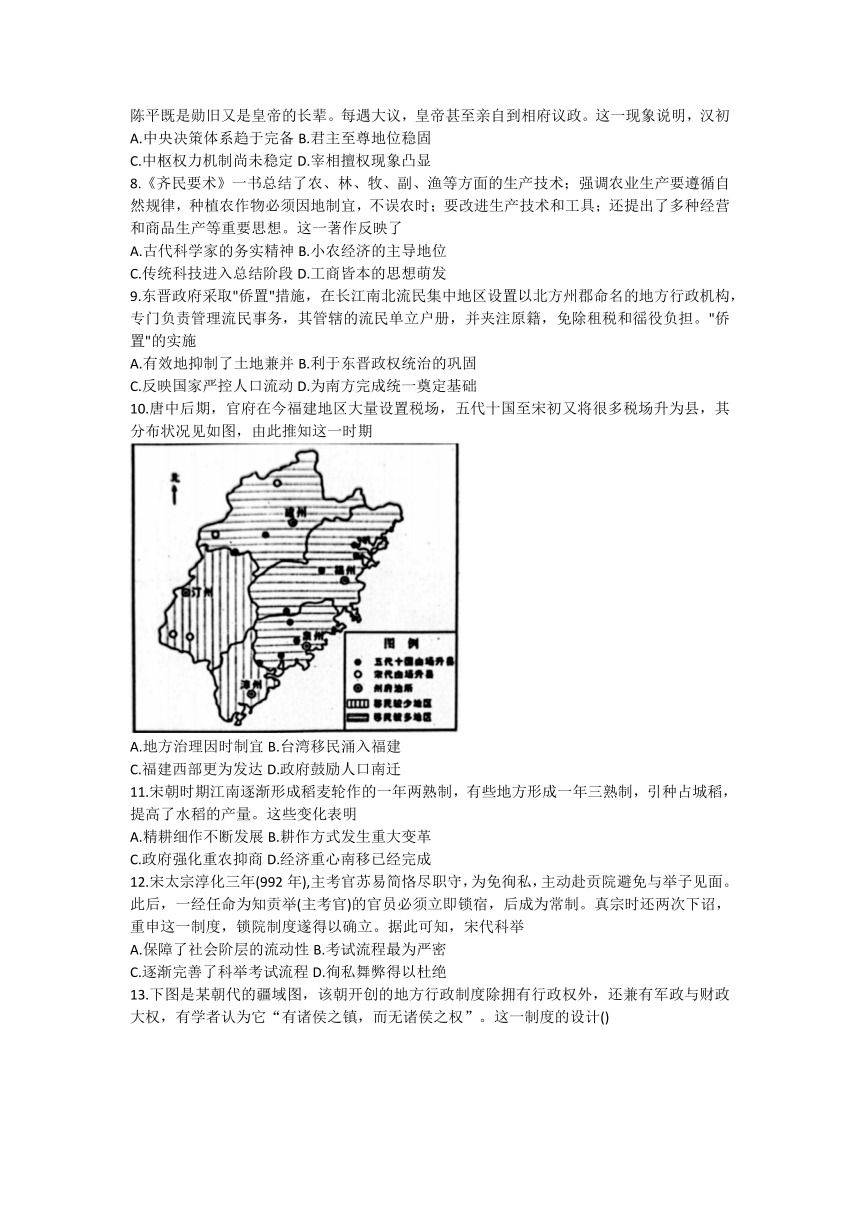

10.唐中后期,官府在今福建地区大量设置税场,五代十国至宋初又将很多税场升为县,其分布状况见如图,由此推知这一时期

A.地方治理因时制宜B.台湾移民涌入福建

C.福建西部更为发达D.政府鼓励人口南迁

11.宋朝时期江南逐渐形成稻麦轮作的一年两熟制,有些地方形成一年三熟制,引种占城稻,提高了水稻的产量。这些变化表明

A.精耕细作不断发展B.耕作方式发生重大变革

C.政府强化重农抑商D.经济重心南移已经完成

12.宋太宗淳化三年(992年),主考官苏易简恪尽职守,为免徇私,主动赴贡院避免与举子见面。此后,一经任命为知贡举(主考官)的官员必须立即锁宿,后成为常制。真宗时还两次下诏,重申这一制度,锁院制度遂得以确立。据此可知,宋代科举

A.保障了社会阶层的流动性B.考试流程最为严密

C.逐渐完善了科举考试流程D.徇私舞弊得以杜绝

13.下图是某朝代的疆域图,该朝开创的地方行政制度除拥有行政权外,还兼有军政与财政大权,有学者认为它“有诸侯之镇,而无诸侯之权”。这一制度的设计()

A.推动大一统国家意识的形成B.避免政府决策失误的出现

C.彰显专制主义中央集权特点D.兼顾中央集权与行政效率

14.明王朝推尊朱学胜过推尊《五经》、《四书》,其重要性盖过了传统的儒家经典。早在明代开国之始,朱元璋提出制定“礼乐之制”,以孔孟之书为经典,以程朱注解为“规矩”诏立天下之学,钦定朱熹的《四书集注》为科举经义考试标准。据此可知,这一时期

A.重建儒家信仰任务完成.B.朱子学说臻至顶峰

C.理学的政治化色彩明显D.学术领域宽松自由

15.明朝中期,倭患严重,福建不少强宗大族筑土楼自卫,同安后埔等地在嘉靖三十九年遇倭寇之警,“旬月之间,筑寨百三座,结社六十,守望相助"“贼虽拥数万众,屡过其地,竟不能仰一堡而攻,则土堡足恃之明效也"。这反映出当时

A.基层治理出现根本变革B.地方宗族组织凝聚力强

C.宗族势力决定着治理成效D.官府与宗族职能趋于一致

16.清嘉庆年间一乡规民约记载:“敦孝悌,以明人伦"、“禁窝赃聚赌,以清弊源"、“务本业,以戒游手”、“禁怀私徇情,以归正道"、“禁贼盗,以除乡害"、"禁火烧山林、私砍竹木”等。这些规定

A.贯彻了国家经济理念B.实为古今道德准绳

C.践行了经世致用思想D.助推公序良俗建设

17.苏格拉底认为,正义和其他一切德行都是智慧,……凡认识这些事物的人绝不会愿意选择别的事情……智慧的人总是做美好的事情,愚昧的人则不可能做美好的事。这表明其强调

A.人的生而平等B.自我意识的第一次觉醒

C.道德的重要性D.摆脱基督教神学的束缚

18.“中古的精神是人们总想着彼岸,想着天国,想着地狱,理性是由上帝来掌握的。‘文艺复兴’以后……眼睛是看到此岸,看着现世的。”这说明文艺复兴

A.体现了对人的充分关怀B.促使理性占据主导地位

C.打破了天主教会的束缚D.推动了市民阶层的兴起

19.路德用德意志方言翻译了《圣经》全文。此前,德意志各地语言迥异,彼此之间难以交流,随着路德所译《圣经》的流行,它所用的德语不久就成为整个德意志通用语言。这反映了德国宗教改革

A.确立了“教随国定”原则B.奠定了《圣经》的权威地位

C.推动了德意志国家的统一D.有助于德意志民族意识觉醒

20.1755年,伏尔泰将《赵氏孤儿》改编为歌剧《中国孤儿》,试图用“儒家思想”宜扬道德仁义,用成吉思汗“宽容与博爱”的形象,来对照法国皇帝的“专治与残暴”。其主要意图

A.推动中西思想文化交流互鉴B.为建立民主共和做舆论准备

C.表达对中国儒家思想的仰慕D.利用孔子思想反对君主专制

21.19世纪,精细描绘人物或景物细节的写实画家在欧美占有很大市场,但进入20世纪之后,他们的市场日益缩小。这一变化的主要原因是

A.民众审美观念出现明显变化B.画家对现实社会的不满和逃避

C.近代科技发展影响艺术创作D.现代主义美术更贴近大众生活

22.美国著名历史学家斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:他的发现使自然界好像一个巨大的机械装置,按照通过观察、实验、测量和计算可予以确定的某些自然法则进行运转。人类的各门知识都可分解为有理性的人所能发现的少数简单的、始终如一的定律,并将其分析方法应用于整个思想和知识领域以及人类社会。“他的发现”指

A.康德道出启蒙真谛B.牛顿经典力学体系

C.爱因斯坦广义相对论D.达尔文生物进化理论

23.以下是通信技术的发展进程

这一进程表明了

A.科学技术推动通信技术不断发展B.通信技术是科技革命的最高成就

C.科技因素决定人类社会发展进程D.通信技术推动了科学技术的发展

24."他们放弃了形象塑造与戏剧冲突,运用支离破碎的舞台直观场景、奇特怪异的道具、颠三倒四的对话、混乱不堪的思维,表现现实的丑恶与恐怖、人生的痛苦与绝望”。这一创作风格应是

A.现实主义B.浪漫主义C.古典主义D.现代主义

第Ⅱ卷(非选择题共52分)

25.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

《四库全书》是乾隆三十七年(1772年)下诏有计划地征求当时国内所有存书,集中大批人力、物力,历经十三年,精心修綦而成。共收录书籍3462种,79338卷。将凡能收入的内容全部完整收入(除了删、毁的内容),体现“述而不作”的传统精神;经部书籍置于最显赫的位置,"甄录最宽",所收著录接近全部著录书籍的1/5。而有关生产工艺、科学技术一类的书籍,却被贬为“奇技淫巧”而受到排斥,除某些为封建统治所需要的项目如天文历法、数学、水利、农桑外,其他方面收录的则寥寥无几;西方传教士带来的有关科学技术的著作,也挂一漏万。《四库全书》保存了许多珍贵的文献资料,在修辑过程中曾大量销毁和删改旧书,使祖国的文化遗产受到损失。

材料二

1751年至1772年,狄德罗汇集了伏尔泰、卢梭等150余位作者编著《百科全书》,其间屡屡遭受耶稣会派的强烈反对、政府的查封,历尽千辛万苦,最终完成。该书采用辞条的形式把各门科学知识汇集,每一辞条,作者都根据自己的研究成果,对该命题历史渊源以及发展现状,做出全新的阐释或详细的记述。《百科全书》不仅描绘出当时法国社会政治、经济、文化、宗教、典章制度、风俗人情等各方面的全貌,而且反映了18世纪下半叶欧洲科学和技术的发展水平,表达了那个时代各个领域启蒙学者的要求与呼声。

——均摘编自肖东发、周悦《<四库全书〉与法国〈大百科全书〉的编纂出版之比较》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括《四库全书》与《百科全书》编撰的特点。(12分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析《四库全书》与《百科全书》呈现不同特点的原因及《四库全书》编撰对中国社会的影响。(13分)

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

中华文化作为当代世界唯一没有中断的文化,与其独特的文化自我生成和兼蓄存异的文化交流有着内在的相关性。产生于农耕文明的中华文化在其自身演化的历程中形成了独特的文化思维、宽广的文化情怀和崇高的文化意境。中华文化总是在激活传统的意义上进行文化创新,葆有了传统的连续性;中华文化又总在容纳他者的意义上反思与坚守文化自我,葆有中华文化的独特性与包容性。

——摘编自涂良川、胡海波《兼蓄存异的文化交流与中华文化自我的生成》

根据材料,从中华文明突出特性的角度提炼一个论题,并结合所学中国古代史的知识,加以论述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表述清晰。)

27.【历史——选修1:历史上重大改革回眸】(15分)

材料

女真建国之初,实行女真官制。1135年金熙宗即位后,起用降金宋臣,仿照唐宋官制,实行三省六部制。在尚书省最高长官尚书令之下设左、右丞相,未沿袭唐宋之制设左、右仆射。在地方上,州县制与猛安谋克制(军政合一性质)并行,把汉人的路、府、州、县制向全国推广,设官统领,明确职责,逐级上达,建立了一套组织严密的地方机构,逐步缩减猛安谋克。“诏南北选各以经义、词赋两科取士”,统一了南北选的考试内容,并正式实行三年一试和乡、府、省三级考试制度,逐步将科举制度推行全国。此外,又增设了“专经、神童、法律三科为杂科”。建立了对官员的廉察制度,及时掌握官吏任职期间的情况。在选拔和使用官吏时不分民族和尊卑,惟以才能为重。参考唐律和宋辽法制定金朝

第一部成文法《皇统新制》,促进金朝社会的封建化。

——摘编自赵永春《论金熙宗的改革》

(1)根据材料,概括金熙宗改革的特点。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析金熙宗改革的影响。(7分)

自贡市2022-2023学年高二下学期期末考试

历史试卷

本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共8页,满分100分。考试结束后,将答题卡交回,试题卷由考生自己保留。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并在规定位置粘贴考试用条形码。

2.选择题使用2B铅笔填涂在答题卡对应题目标号的位置上,非选择题用0.5毫米黑色签字笔书写在答题卡的对应框内,超出答题区域书写的答案无效,在草稿纸、试题卷上答题无效。

3.考试结束后,将答题卡收回。

第I卷(选择题共48分)

选择题(本卷共24个小题,每小题2分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)。

1.据考古发现,浙江良渚、山西陶寺、陕西石峁和河南二里头等遗址均出土有大型城墙、宏伟宫殿以及精美玉器、龙盘、玉兽面等,出现较大规模的祭祀中心和神庙。这些发现可以印证

A.中华文明多元一体的特点B.不同区域之间相互交流频繁

C.生产工具出现革命性变革D.中国已迈进阶级社会的门槛

2.商周到春秋战国时期,青铜彝器(泛指古代宗庙常用的祭器)饰物先以狞厉怪异的餐餐纹、夔纹为主,后被现实动物纹、人物纹或几何图案替代,装饰风格由简明、质朴,渐趋细腻繁茂、灵巧新颖。这些变化反映了

A.分封制度已走向崩溃B.社会经济的发展

C.集权政治的雏形形成D.国家意志的强大

3.春秋后期,社会阶级结构出现了"贵""富"合一到“贵""富"分离的变化。这一变化反映了

A.社会结构发生了深刻变化B.私营商业的兴起与发展

C.铁犁牛耕技术的不断推广D.分封制瓦解郡县制出现

4.据统计,《诗经》中含有忧、患、惧、惮、悲、哀等字眼的诗篇140余篇,约占《诗经》的46%,其中“忧”字竟出现90次之多。由此可知,《诗经》

A.强烈的浪漫主义色彩B.叙述了民众生产生活

C.承载浓郁的家国情怀D.重视民心民志的教化

5.孔子盛赞舜“恭己正南面"实现了"无为而治"。老子建议统治者“道常无为而无不为。侯王若能守之,万物将自化。"商鞅则提出“有道之国,治不听君,民不从官。”由此可见传统文化中的治国思想

A.适应了诸侯争霸的需要B.关注社会秩序和稳定

C.形成了完整的哲学体系D.具有浓厚的民本思想

6.西汉末年,佛教传入中国后,呈现出与以往(印度)不一样的特征。中国佛教与印度佛教的最大不同在于印度佛教出家人依靠托钵化缘生活,中国佛教出家人则是在寺庙里过着“六和”生活,依靠“一日不作,一日不食”的“农禅并作”制度养活自己。这表明

A.寺庙利于农耕经济的发展B.佛教蕴涵自强不息的精神

C.中华文明兼收并蓄的特点D.农耕经济影响了宗教文化

7.汉初相继为相者都是追随刘邦的开国元勋,到了惠帝(高祖之子)时,所任丞相曹参、王陵、陈平既是勋旧又是皇帝的长辈。每遇大议,皇帝甚至亲自到相府议政。这一现象说明,汉初

A.中央决策体系趋于完备B.君主至尊地位稳固

C.中枢权力机制尚未稳定D.宰相擅权现象凸显

8.《齐民要术》一书总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术;强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时;要改进生产技术和工具;还提出了多种经营和商品生产等重要思想。这一著作反映了

A.古代科学家的务实精神B.小农经济的主导地位

C.传统科技进入总结阶段D.工商皆本的思想萌发

9.东晋政府采取"侨置"措施,在长江南北流民集中地区设置以北方州郡命名的地方行政机构,专门负责管理流民事务,其管辖的流民单立户册,并夹注原籍,免除租税和徭役负担。"侨置"的实施

A.有效地抑制了土地兼并B.利于东晋政权统治的巩固

C.反映国家严控人口流动D.为南方完成统一奠定基础

10.唐中后期,官府在今福建地区大量设置税场,五代十国至宋初又将很多税场升为县,其分布状况见如图,由此推知这一时期

A.地方治理因时制宜B.台湾移民涌入福建

C.福建西部更为发达D.政府鼓励人口南迁

11.宋朝时期江南逐渐形成稻麦轮作的一年两熟制,有些地方形成一年三熟制,引种占城稻,提高了水稻的产量。这些变化表明

A.精耕细作不断发展B.耕作方式发生重大变革

C.政府强化重农抑商D.经济重心南移已经完成

12.宋太宗淳化三年(992年),主考官苏易简恪尽职守,为免徇私,主动赴贡院避免与举子见面。此后,一经任命为知贡举(主考官)的官员必须立即锁宿,后成为常制。真宗时还两次下诏,重申这一制度,锁院制度遂得以确立。据此可知,宋代科举

A.保障了社会阶层的流动性B.考试流程最为严密

C.逐渐完善了科举考试流程D.徇私舞弊得以杜绝

13.下图是某朝代的疆域图,该朝开创的地方行政制度除拥有行政权外,还兼有军政与财政大权,有学者认为它“有诸侯之镇,而无诸侯之权”。这一制度的设计()

A.推动大一统国家意识的形成B.避免政府决策失误的出现

C.彰显专制主义中央集权特点D.兼顾中央集权与行政效率

14.明王朝推尊朱学胜过推尊《五经》、《四书》,其重要性盖过了传统的儒家经典。早在明代开国之始,朱元璋提出制定“礼乐之制”,以孔孟之书为经典,以程朱注解为“规矩”诏立天下之学,钦定朱熹的《四书集注》为科举经义考试标准。据此可知,这一时期

A.重建儒家信仰任务完成.B.朱子学说臻至顶峰

C.理学的政治化色彩明显D.学术领域宽松自由

15.明朝中期,倭患严重,福建不少强宗大族筑土楼自卫,同安后埔等地在嘉靖三十九年遇倭寇之警,“旬月之间,筑寨百三座,结社六十,守望相助"“贼虽拥数万众,屡过其地,竟不能仰一堡而攻,则土堡足恃之明效也"。这反映出当时

A.基层治理出现根本变革B.地方宗族组织凝聚力强

C.宗族势力决定着治理成效D.官府与宗族职能趋于一致

16.清嘉庆年间一乡规民约记载:“敦孝悌,以明人伦"、“禁窝赃聚赌,以清弊源"、“务本业,以戒游手”、“禁怀私徇情,以归正道"、“禁贼盗,以除乡害"、"禁火烧山林、私砍竹木”等。这些规定

A.贯彻了国家经济理念B.实为古今道德准绳

C.践行了经世致用思想D.助推公序良俗建设

17.苏格拉底认为,正义和其他一切德行都是智慧,……凡认识这些事物的人绝不会愿意选择别的事情……智慧的人总是做美好的事情,愚昧的人则不可能做美好的事。这表明其强调

A.人的生而平等B.自我意识的第一次觉醒

C.道德的重要性D.摆脱基督教神学的束缚

18.“中古的精神是人们总想着彼岸,想着天国,想着地狱,理性是由上帝来掌握的。‘文艺复兴’以后……眼睛是看到此岸,看着现世的。”这说明文艺复兴

A.体现了对人的充分关怀B.促使理性占据主导地位

C.打破了天主教会的束缚D.推动了市民阶层的兴起

19.路德用德意志方言翻译了《圣经》全文。此前,德意志各地语言迥异,彼此之间难以交流,随着路德所译《圣经》的流行,它所用的德语不久就成为整个德意志通用语言。这反映了德国宗教改革

A.确立了“教随国定”原则B.奠定了《圣经》的权威地位

C.推动了德意志国家的统一D.有助于德意志民族意识觉醒

20.1755年,伏尔泰将《赵氏孤儿》改编为歌剧《中国孤儿》,试图用“儒家思想”宜扬道德仁义,用成吉思汗“宽容与博爱”的形象,来对照法国皇帝的“专治与残暴”。其主要意图

A.推动中西思想文化交流互鉴B.为建立民主共和做舆论准备

C.表达对中国儒家思想的仰慕D.利用孔子思想反对君主专制

21.19世纪,精细描绘人物或景物细节的写实画家在欧美占有很大市场,但进入20世纪之后,他们的市场日益缩小。这一变化的主要原因是

A.民众审美观念出现明显变化B.画家对现实社会的不满和逃避

C.近代科技发展影响艺术创作D.现代主义美术更贴近大众生活

22.美国著名历史学家斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:他的发现使自然界好像一个巨大的机械装置,按照通过观察、实验、测量和计算可予以确定的某些自然法则进行运转。人类的各门知识都可分解为有理性的人所能发现的少数简单的、始终如一的定律,并将其分析方法应用于整个思想和知识领域以及人类社会。“他的发现”指

A.康德道出启蒙真谛B.牛顿经典力学体系

C.爱因斯坦广义相对论D.达尔文生物进化理论

23.以下是通信技术的发展进程

这一进程表明了

A.科学技术推动通信技术不断发展B.通信技术是科技革命的最高成就

C.科技因素决定人类社会发展进程D.通信技术推动了科学技术的发展

24."他们放弃了形象塑造与戏剧冲突,运用支离破碎的舞台直观场景、奇特怪异的道具、颠三倒四的对话、混乱不堪的思维,表现现实的丑恶与恐怖、人生的痛苦与绝望”。这一创作风格应是

A.现实主义B.浪漫主义C.古典主义D.现代主义

第Ⅱ卷(非选择题共52分)

25.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

《四库全书》是乾隆三十七年(1772年)下诏有计划地征求当时国内所有存书,集中大批人力、物力,历经十三年,精心修綦而成。共收录书籍3462种,79338卷。将凡能收入的内容全部完整收入(除了删、毁的内容),体现“述而不作”的传统精神;经部书籍置于最显赫的位置,"甄录最宽",所收著录接近全部著录书籍的1/5。而有关生产工艺、科学技术一类的书籍,却被贬为“奇技淫巧”而受到排斥,除某些为封建统治所需要的项目如天文历法、数学、水利、农桑外,其他方面收录的则寥寥无几;西方传教士带来的有关科学技术的著作,也挂一漏万。《四库全书》保存了许多珍贵的文献资料,在修辑过程中曾大量销毁和删改旧书,使祖国的文化遗产受到损失。

材料二

1751年至1772年,狄德罗汇集了伏尔泰、卢梭等150余位作者编著《百科全书》,其间屡屡遭受耶稣会派的强烈反对、政府的查封,历尽千辛万苦,最终完成。该书采用辞条的形式把各门科学知识汇集,每一辞条,作者都根据自己的研究成果,对该命题历史渊源以及发展现状,做出全新的阐释或详细的记述。《百科全书》不仅描绘出当时法国社会政治、经济、文化、宗教、典章制度、风俗人情等各方面的全貌,而且反映了18世纪下半叶欧洲科学和技术的发展水平,表达了那个时代各个领域启蒙学者的要求与呼声。

——均摘编自肖东发、周悦《<四库全书〉与法国〈大百科全书〉的编纂出版之比较》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括《四库全书》与《百科全书》编撰的特点。(12分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析《四库全书》与《百科全书》呈现不同特点的原因及《四库全书》编撰对中国社会的影响。(13分)

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

中华文化作为当代世界唯一没有中断的文化,与其独特的文化自我生成和兼蓄存异的文化交流有着内在的相关性。产生于农耕文明的中华文化在其自身演化的历程中形成了独特的文化思维、宽广的文化情怀和崇高的文化意境。中华文化总是在激活传统的意义上进行文化创新,葆有了传统的连续性;中华文化又总在容纳他者的意义上反思与坚守文化自我,葆有中华文化的独特性与包容性。

——摘编自涂良川、胡海波《兼蓄存异的文化交流与中华文化自我的生成》

根据材料,从中华文明突出特性的角度提炼一个论题,并结合所学中国古代史的知识,加以论述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表述清晰。)

27.【历史——选修1:历史上重大改革回眸】(15分)

材料

女真建国之初,实行女真官制。1135年金熙宗即位后,起用降金宋臣,仿照唐宋官制,实行三省六部制。在尚书省最高长官尚书令之下设左、右丞相,未沿袭唐宋之制设左、右仆射。在地方上,州县制与猛安谋克制(军政合一性质)并行,把汉人的路、府、州、县制向全国推广,设官统领,明确职责,逐级上达,建立了一套组织严密的地方机构,逐步缩减猛安谋克。“诏南北选各以经义、词赋两科取士”,统一了南北选的考试内容,并正式实行三年一试和乡、府、省三级考试制度,逐步将科举制度推行全国。此外,又增设了“专经、神童、法律三科为杂科”。建立了对官员的廉察制度,及时掌握官吏任职期间的情况。在选拔和使用官吏时不分民族和尊卑,惟以才能为重。参考唐律和宋辽法制定金朝

第一部成文法《皇统新制》,促进金朝社会的封建化。

——摘编自赵永春《论金熙宗的改革》

(1)根据材料,概括金熙宗改革的特点。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析金熙宗改革的影响。(7分)

同课章节目录