高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 20.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-16 17:27:13 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第1课 中华文明的起源与早期国家

——由多元走向一体

第一单元 从中华文明的起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

了解石器时代中国境内有代表性的文化遗址的时空分布情况和夏商周三代的继替过程与制度特征;(K)

理解石器时代中国境内早期文化遗址为中华文明的起源奠定了物质基础;理解阶级、私有制和国家的产生是生产力发展的产物;理解中华文明源远流长,多元一体的特征(U)

知道考古发掘和历史文献是研究历史的重要依据,学会运用甲骨文、青铜铭文以及其他历史文献分析、解释历史。(D)

重点:掌握中国境内早期文化遗址与中华文明起源和早期国家之间的关系

难点:认识中华文明源远流长、多元一体的特征

学习目标

目录

— CONTENTS —

01

纵向视角:石器时代到夏商周的继替

02

横向视角:中华文明起源和早期国家的特征

03

历史格局:从国有万邦到“众星捧月”

纵向视角:石器时代到夏商周的继替

·CHAPTER ONE·

导入

为什么说中华文明上下五千年呢?

上下五千年,一前一后就是一万年,若依“夏商周断代工程”2000年11月9日正式公布的《夏商周年表》,夏朝约始于公元前2070年,这样至2020年也就四五千年,相距一万年之数,还少一半。

——韩茂莉《大地中国》

观点1:上下五千年”不过是个约数,千万别当真;

观点2:早在夏王朝出现之前,我们就有了三皇五帝;

观点3:考古证明在史前时期中国境内有大量人类遗址;

早期的人类文化遗址

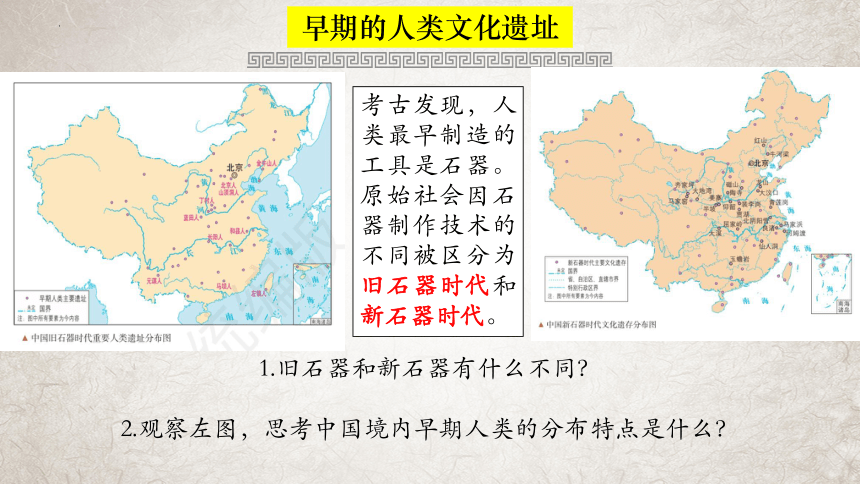

考古发现,人类最早制造的工具是石器。原始社会因石器制作技术的不同被区分为旧石器时代和新石器时代。

1.旧石器和新石器有什么不同?

2.观察左图,思考中国境内早期人类的分布特点是什么?

合作探究:石器时代到夏商周的继替

史料阅读

上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇,有圣人作,构木为巢,以避群害,而民说之,使王天下,号曰有巢氏。民食果菰(luǒ)蟀(bànq)蛤,腥臊恶臭,而伤害腹胃,民多疾病,有圣人作,钻燧取火,以化腥臊,而民说之,使王天下。号之曰燧人氏。中古之世,天下大水,而鲧、禹决渎;近古之世,桀、纣暴乱,而汤、武征伐。

——《韩非子·五蠹》

结合史料和书本,了解石器时代到夏商周的继替过程

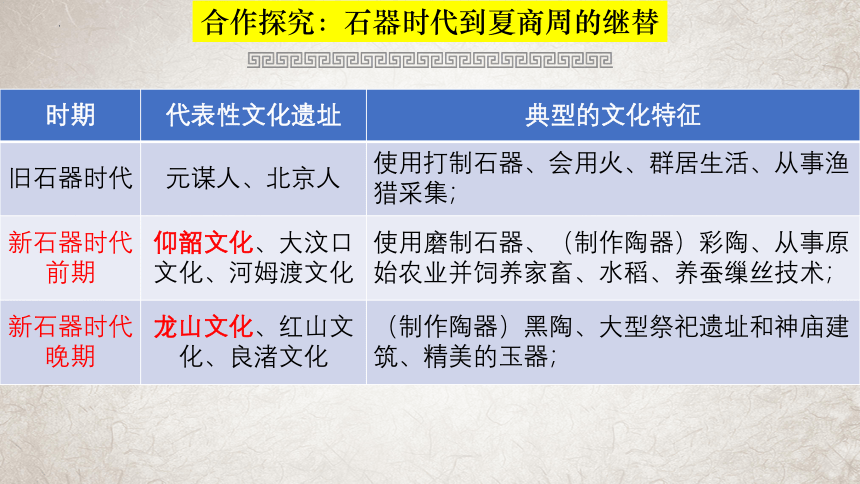

合作探究:石器时代到夏商周的继替

时期 代表性文化遗址 典型的文化特征

旧石器时代 元谋人、北京人 使用打制石器、会用火、群居生活、从事渔猎采集;

新石器时代前期 仰韶文化、大汶口文化、河姆渡文化 使用磨制石器、(制作陶器)彩陶、从事原始农业并饲养家畜、水稻、养蚕缫丝技术;

新石器时代晚期 龙山文化、红山文化、良渚文化 (制作陶器)黑陶、大型祭祀遗址和神庙建筑、精美的玉器;

旧石器时代

新石器时代

夏商周的继替

原始人群

母系氏族社会

父系氏族社会

从石器时代到夏商周,部落最终演变成了什么?

奴隶制国家的建立

合作探究:石器时代到夏商周的继替

横向视角:中华文明起源和早期国家的特征

·CHAPTER TWO·

探源农业产生对中华文明起源的影响

现今史学界一般把“文明”一词用来以指一个社会已由氏族制度解体而进入有了国家组织的阶级社会的阶段。这种社会中,除了政治组织上的国家以外,已有城市作为政治(宫殿和官署)、经济(手工业以外,又有商业)、文化(包括宗教)各方面活动的中心,它们一般都已经发明文字和能够利用文字作记载(秘鲁似为例外,仅有结绳纪事),并且都已知道冶炼金属。文明的这些标志中以文字最为重要。

——李学勤《走出疑古时代》

1.史学界关于“文明”的定义。

文明的产生需要一定的物质基础

探源农业产生对中华文明起源的影响

农业乃至文明起步之地均不属于自然资源丰富的地区,人们需要技术探索与发明创造来弥补自然赏赐的不足。尽管三大农业起源地互不衔接,相距遥远,但是三块土地上的人们几乎不约而同地着手驯化农作物。

中国“上下五千年”的文明进程不仅源于农业,且农业登上历史舞台的年代正合“上下五千年”之数。

——韩茂莉《大地中国》

1.世界农业的起源地有何相似的自然地理环境特征?

相对较差的自然禀赋

以原始农业补充狩猎采集的不足

材料1:(磁山文化,距今8000年以上)该遗址经过三个阶段的发掘,共发现数百个窖穴,其中粮窖189个,仅第一阶段发现的88个粮窖内的粮食体积就达109立方米,折合成重量约138200斤。

——韩茂莉《大地中国》

材料2:西方学者计算表明,以采集、猎获的方式为生,每平方公里可以养活0.001~0.005人。按照这一计算,五口之家至少需要100平方公里的资源。而农业社会就不同了,那些年我们常用“三十亩地,一头牛”形容中国小农的基本温饱需求······五口之家大概只需要0.02平方公里(1亩=0.0006667平方公里)

——韩茂莉《大地中国》

1.从材料中你能提取到什么信息?

探源农业产生对中华文明起源的影响

2.这些信息能够说明什么问题?

相对较差的自然禀赋

以原始农业补充狩猎采集的不足

养活更多的人口

出现生产剩余

材料1:一批人类学家跟踪调查了一个名为卡拉哈利的(非洲)游猎部落,发现这个部落的成员每周只需要花12-19小时找吃的,其余时间不是在树荫下乘凉就是在和朋友家人聊天,日子过得非常逍遥。相比之下,早期农民活得非常辛苦,几乎每天都下地劳动,工作强度反而比狩猎采集者大得多。

——袁越《人类的终极问题·未来篇》

材料2:农业开启了文明的大门,不仅引导人类步人文明的殿堂,也成就了四大文明古国的辉煌,无论古巴比伦、古埃及、古印度,还是中国,孕育文明的土壤都是农业。

——韩茂莉《大地中国》

1.两则材料对于农业的评价有何差异?

2.你如何理解上述两种看似矛盾的观点?

探源农业产生对中华文明起源的影响

相对较差的自然禀赋

以原始农业补充狩猎采集的不足

养活更多的人口

出现生产剩余

一部分人开始脱离生产

1.结合书本和图1~4,你能提取到什么信息?

2.你提取到的信息说明了什么问题?

姜寨遗址无明显贫富分化;红山文化有大型祭坛和积石冢,良渚文化有城墙遗址

新时期时代晚期,开始出现贫富、阶级分化;国家的雏形(城市)开始出现

探源农业产生对中华文明起源的影响

探源农业产生对中华文明起源的影响

相对较差的自然禀赋

以原始农业补充狩猎采集的不足

养活更多的人口

出现生产剩余

一部分人开始脱离生产

脱离生产的这部分人开始掌握部落大权

私有制和阶级分化变得明显

城市和国家雏形开始出现

一部分人被束缚在土地上

大量的生产剩余为文明提供物质基础

部落征服战争不断,部落联盟形成

板泉之战

逐鹿之战

早期国家开始出现

夏朝

西周

商朝

从农业角度看,中华文明的起源与境内早期人类遗址有深厚的渊源

早期国家的特征

公元前2070年,大禹建立夏朝

关于启的继位,古书中有不同记载。

《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”

1.关于启的继位过程,为什么两则史料会出现不同的说法?

昔禹致群神于会稽之山,防风氏后至,禹杀而戮之。

——《国语·鲁语》

2.结合图片与文字史料,思考夏朝为什么是国家而不是部落?

早期国家的特征

商为什么要实行“内外服”制度?

早期国家的特征

方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田。

——《孟子·滕文公上》

普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。

——《诗经·小雅·谷风之什·北山》

西周实行了哪些制度以巩固统治?

早期国家的特征

时期 起止时间 文明特征

夏朝 公元前2070年—前1600年 禹建立夏朝,最早的奴隶制国家;世袭制代替禅让制;中央设有官制;对夏部族生活区外的地方实行间接控制。

商朝 公元前1600年-前1046年 甲骨文;完善的国家机构;内服与外服制度;奴隶主土地国有制度。

西周 公元前1046-前771年 分封制与宗法制;奴隶主土地国有制度(井田制);青铜铸造业发达。

夏商周等早期国家有什么共同点和不同点?

历史格局:从国有万邦到“众星捧月”

·CHAPTER THREE·

石器时代到夏商周的

从空间格局看,石器时代和夏商周时期有什么变化?

多元一体的格局开始形成

谢谢

第1课 中华文明的起源与早期国家

——由多元走向一体

第一单元 从中华文明的起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

了解石器时代中国境内有代表性的文化遗址的时空分布情况和夏商周三代的继替过程与制度特征;(K)

理解石器时代中国境内早期文化遗址为中华文明的起源奠定了物质基础;理解阶级、私有制和国家的产生是生产力发展的产物;理解中华文明源远流长,多元一体的特征(U)

知道考古发掘和历史文献是研究历史的重要依据,学会运用甲骨文、青铜铭文以及其他历史文献分析、解释历史。(D)

重点:掌握中国境内早期文化遗址与中华文明起源和早期国家之间的关系

难点:认识中华文明源远流长、多元一体的特征

学习目标

目录

— CONTENTS —

01

纵向视角:石器时代到夏商周的继替

02

横向视角:中华文明起源和早期国家的特征

03

历史格局:从国有万邦到“众星捧月”

纵向视角:石器时代到夏商周的继替

·CHAPTER ONE·

导入

为什么说中华文明上下五千年呢?

上下五千年,一前一后就是一万年,若依“夏商周断代工程”2000年11月9日正式公布的《夏商周年表》,夏朝约始于公元前2070年,这样至2020年也就四五千年,相距一万年之数,还少一半。

——韩茂莉《大地中国》

观点1:上下五千年”不过是个约数,千万别当真;

观点2:早在夏王朝出现之前,我们就有了三皇五帝;

观点3:考古证明在史前时期中国境内有大量人类遗址;

早期的人类文化遗址

考古发现,人类最早制造的工具是石器。原始社会因石器制作技术的不同被区分为旧石器时代和新石器时代。

1.旧石器和新石器有什么不同?

2.观察左图,思考中国境内早期人类的分布特点是什么?

合作探究:石器时代到夏商周的继替

史料阅读

上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇,有圣人作,构木为巢,以避群害,而民说之,使王天下,号曰有巢氏。民食果菰(luǒ)蟀(bànq)蛤,腥臊恶臭,而伤害腹胃,民多疾病,有圣人作,钻燧取火,以化腥臊,而民说之,使王天下。号之曰燧人氏。中古之世,天下大水,而鲧、禹决渎;近古之世,桀、纣暴乱,而汤、武征伐。

——《韩非子·五蠹》

结合史料和书本,了解石器时代到夏商周的继替过程

合作探究:石器时代到夏商周的继替

时期 代表性文化遗址 典型的文化特征

旧石器时代 元谋人、北京人 使用打制石器、会用火、群居生活、从事渔猎采集;

新石器时代前期 仰韶文化、大汶口文化、河姆渡文化 使用磨制石器、(制作陶器)彩陶、从事原始农业并饲养家畜、水稻、养蚕缫丝技术;

新石器时代晚期 龙山文化、红山文化、良渚文化 (制作陶器)黑陶、大型祭祀遗址和神庙建筑、精美的玉器;

旧石器时代

新石器时代

夏商周的继替

原始人群

母系氏族社会

父系氏族社会

从石器时代到夏商周,部落最终演变成了什么?

奴隶制国家的建立

合作探究:石器时代到夏商周的继替

横向视角:中华文明起源和早期国家的特征

·CHAPTER TWO·

探源农业产生对中华文明起源的影响

现今史学界一般把“文明”一词用来以指一个社会已由氏族制度解体而进入有了国家组织的阶级社会的阶段。这种社会中,除了政治组织上的国家以外,已有城市作为政治(宫殿和官署)、经济(手工业以外,又有商业)、文化(包括宗教)各方面活动的中心,它们一般都已经发明文字和能够利用文字作记载(秘鲁似为例外,仅有结绳纪事),并且都已知道冶炼金属。文明的这些标志中以文字最为重要。

——李学勤《走出疑古时代》

1.史学界关于“文明”的定义。

文明的产生需要一定的物质基础

探源农业产生对中华文明起源的影响

农业乃至文明起步之地均不属于自然资源丰富的地区,人们需要技术探索与发明创造来弥补自然赏赐的不足。尽管三大农业起源地互不衔接,相距遥远,但是三块土地上的人们几乎不约而同地着手驯化农作物。

中国“上下五千年”的文明进程不仅源于农业,且农业登上历史舞台的年代正合“上下五千年”之数。

——韩茂莉《大地中国》

1.世界农业的起源地有何相似的自然地理环境特征?

相对较差的自然禀赋

以原始农业补充狩猎采集的不足

材料1:(磁山文化,距今8000年以上)该遗址经过三个阶段的发掘,共发现数百个窖穴,其中粮窖189个,仅第一阶段发现的88个粮窖内的粮食体积就达109立方米,折合成重量约138200斤。

——韩茂莉《大地中国》

材料2:西方学者计算表明,以采集、猎获的方式为生,每平方公里可以养活0.001~0.005人。按照这一计算,五口之家至少需要100平方公里的资源。而农业社会就不同了,那些年我们常用“三十亩地,一头牛”形容中国小农的基本温饱需求······五口之家大概只需要0.02平方公里(1亩=0.0006667平方公里)

——韩茂莉《大地中国》

1.从材料中你能提取到什么信息?

探源农业产生对中华文明起源的影响

2.这些信息能够说明什么问题?

相对较差的自然禀赋

以原始农业补充狩猎采集的不足

养活更多的人口

出现生产剩余

材料1:一批人类学家跟踪调查了一个名为卡拉哈利的(非洲)游猎部落,发现这个部落的成员每周只需要花12-19小时找吃的,其余时间不是在树荫下乘凉就是在和朋友家人聊天,日子过得非常逍遥。相比之下,早期农民活得非常辛苦,几乎每天都下地劳动,工作强度反而比狩猎采集者大得多。

——袁越《人类的终极问题·未来篇》

材料2:农业开启了文明的大门,不仅引导人类步人文明的殿堂,也成就了四大文明古国的辉煌,无论古巴比伦、古埃及、古印度,还是中国,孕育文明的土壤都是农业。

——韩茂莉《大地中国》

1.两则材料对于农业的评价有何差异?

2.你如何理解上述两种看似矛盾的观点?

探源农业产生对中华文明起源的影响

相对较差的自然禀赋

以原始农业补充狩猎采集的不足

养活更多的人口

出现生产剩余

一部分人开始脱离生产

1.结合书本和图1~4,你能提取到什么信息?

2.你提取到的信息说明了什么问题?

姜寨遗址无明显贫富分化;红山文化有大型祭坛和积石冢,良渚文化有城墙遗址

新时期时代晚期,开始出现贫富、阶级分化;国家的雏形(城市)开始出现

探源农业产生对中华文明起源的影响

探源农业产生对中华文明起源的影响

相对较差的自然禀赋

以原始农业补充狩猎采集的不足

养活更多的人口

出现生产剩余

一部分人开始脱离生产

脱离生产的这部分人开始掌握部落大权

私有制和阶级分化变得明显

城市和国家雏形开始出现

一部分人被束缚在土地上

大量的生产剩余为文明提供物质基础

部落征服战争不断,部落联盟形成

板泉之战

逐鹿之战

早期国家开始出现

夏朝

西周

商朝

从农业角度看,中华文明的起源与境内早期人类遗址有深厚的渊源

早期国家的特征

公元前2070年,大禹建立夏朝

关于启的继位,古书中有不同记载。

《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”

1.关于启的继位过程,为什么两则史料会出现不同的说法?

昔禹致群神于会稽之山,防风氏后至,禹杀而戮之。

——《国语·鲁语》

2.结合图片与文字史料,思考夏朝为什么是国家而不是部落?

早期国家的特征

商为什么要实行“内外服”制度?

早期国家的特征

方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田。

——《孟子·滕文公上》

普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。

——《诗经·小雅·谷风之什·北山》

西周实行了哪些制度以巩固统治?

早期国家的特征

时期 起止时间 文明特征

夏朝 公元前2070年—前1600年 禹建立夏朝,最早的奴隶制国家;世袭制代替禅让制;中央设有官制;对夏部族生活区外的地方实行间接控制。

商朝 公元前1600年-前1046年 甲骨文;完善的国家机构;内服与外服制度;奴隶主土地国有制度。

西周 公元前1046-前771年 分封制与宗法制;奴隶主土地国有制度(井田制);青铜铸造业发达。

夏商周等早期国家有什么共同点和不同点?

历史格局:从国有万邦到“众星捧月”

·CHAPTER THREE·

石器时代到夏商周的

从空间格局看,石器时代和夏商周时期有什么变化?

多元一体的格局开始形成

谢谢

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进