部编版历史七年级上册 观点论述题·微专题(第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融)(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版历史七年级上册 观点论述题·微专题(第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 480.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-17 07:16:14 | ||

图片预览

文档简介

1.阅读材料,完成下列要求。

材料 我国自古以来就是一个统一的多民族国家。在漫长的历史积淀过程中,中华民族多元一体的格局被继承下来,各民族文化长期交融与同化,由此形成了自具特征、自成体系的中国传统文化。在中国历史上,北方游牧民族曾多次南下入侵中原,但军事征服的结果,不是汉人被迫接受入侵者的语言、习俗或畜牧经济,相反,这些入侵者总是迅速、完全地被以汉族农耕文化为代表的中原文化所同化。

——摘编自缪德良《中国传统文化要略》

(1)根据材料,简述中国传统文化“自具特征、自成体系”的原因。

(2)小历同学认为,“中国传统文化是中原文化长期积淀形成的,具有独创性。”你是否同意这一观点?结合所学知识,简要说明理由。

2.阅读材料,完成下列要求。

材料 493年,北魏孝文帝为迁都洛阳,防止守旧贵族的反对,设下了一个妙计。当时,洛阳正值秋雨季节,他率兵南征。随行的群臣长途跋涉,疲惫不堪,都不愿冒雨继续前进。而这时,孝文帝下令立刻向南进发,那些群臣一齐下跪,请求停止南进。孝文帝说:“我们这次南征,兴师动众,影响甚大,既然你们不愿意南下,那就只能将国都从平城迁到这里来,等将来有机会再灭南朝,统一全国。”相比之下,群臣更害怕南征,便同意迁都。

——摘编自白翠琴《魏晋南北朝民族史》

(1)结合所学知识,写出建立北魏政权的民族。

(2)任选以下一个观点(用序号作答),并结合材料和历史知识加以论述。(要求:史论结合,条理清楚)

A.北魏孝文帝改革增强了北魏的实力。

B.杰出人物对历史的发展具有推动作用。

C.重大历史决策的做出需要讲求智慧。

3.阅读材料,完成下列要求

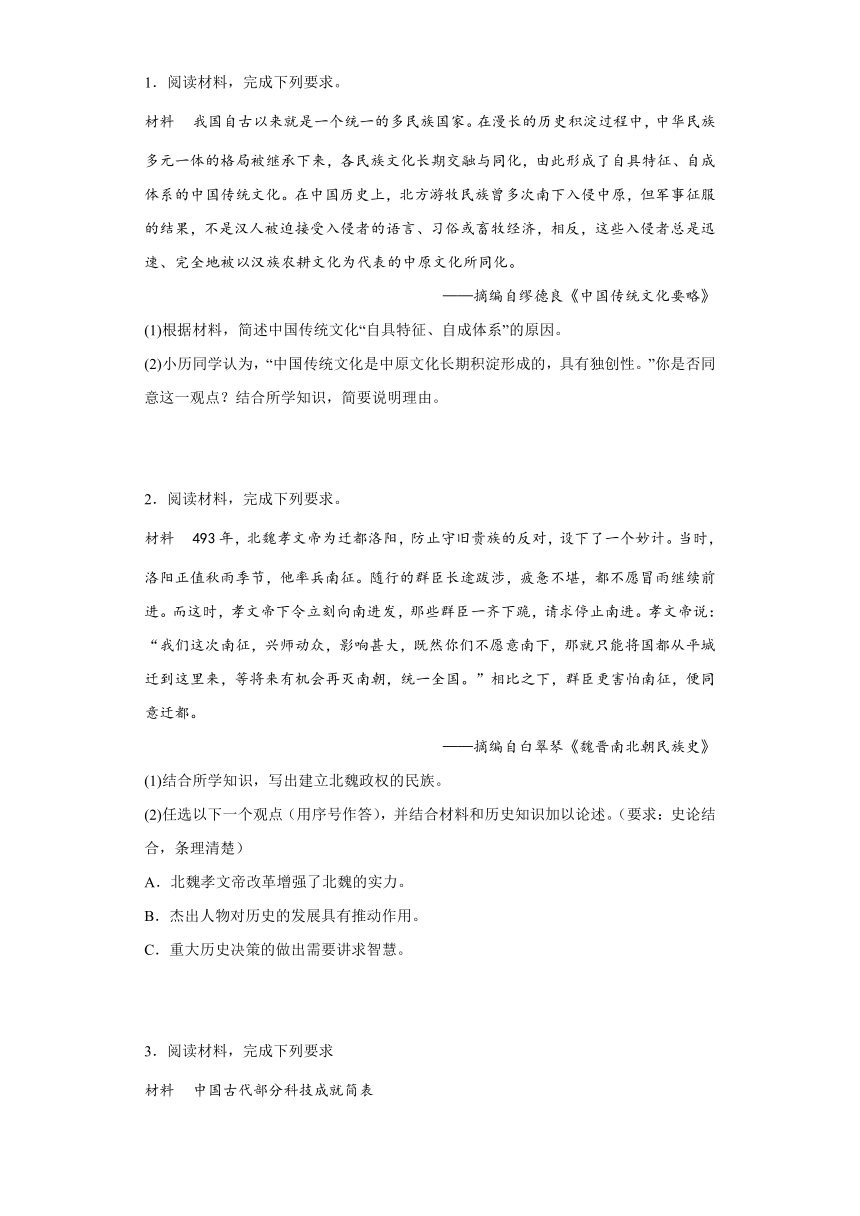

材料 中国古代部分科技成就简表

朝代或发明者 成就 对世界文明的贡献

西汉 造纸术 世界文明史上的一项重大发明,促进了文化的交流和教育的普及

华佗 麻沸散 发明了最早的麻醉药剂,是世界医学史上的创举

贾思勰 《齐民要术》 我国现存最早的一部完整的农书,在世界农学史上占有重要地位

祖冲之 精确圆周率到小数点后第七位 这一成果领先世界达一千年之久

(1)根据材料并结合所学知识,简述华佗生活的朝代。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合所学知识加以论述(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

4.阅读材料,完成下列要求。

材料 为了便于学习和接受汉族的先进文化,进一步加强对黄河流域的控制,孝文帝不顾守旧势力的反对,于494年将都城从平城迁到洛阳。迁都以后,孝文帝要求南迁的鲜卑人必须把洛阳看作是自己的家乡,一律改穿汉服,学习汉语,采用汉姓,提倡与汉人通婚……使少数民族在语言、服饰、风俗、习惯上逐渐与汉族趋同;同时,也使中原文化得到了丰富和发展……

——摘自北师大版教材七(上)历史

(1)据材料,指出孝文帝“将都城从平城迁到洛阳”的目的。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,根据材料并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

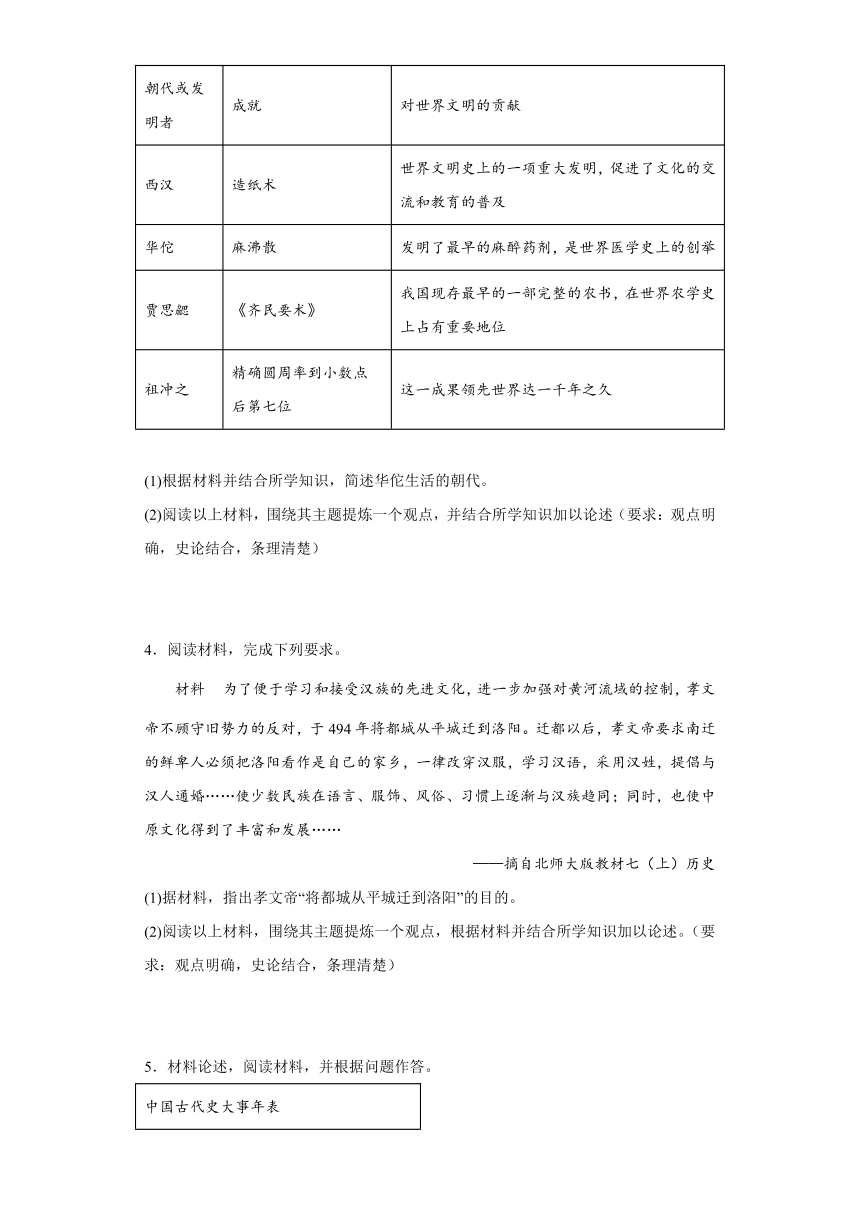

5.材料论述,阅读材料,并根据问题作答。

中国古代史大事年表

时间 事件

公元前2070年 夏朝建立

公元前1600年 商汤灭夏,商朝建立

公元前1046年 周武王灭商,西周开始

公元前771年 西周结束

公元前221年 秦灭六国,统一中国

公元前207年 秦朝灭亡

公元前202年 西汉建立

25年 东汉建立

220年 魏国建立,东汉灭亡

280年 西晋灭吴,统一中国

317年 东晋建立

420年 东晋灭亡

439年 北魏统一北方

——摘编自统编新教材《中国历史》七年级上册

(1)根据以上材料和所学知识,请指出西汉的建立者和国都。

(2)阅读以上材料,提取部分历史事件,确定观点,并结合材料和所学中国古代史知识加以论述。(要求:观点明确,根据材料中的部分历史事件,并结合所学知识,加以论述,史论结合,条理清楚)

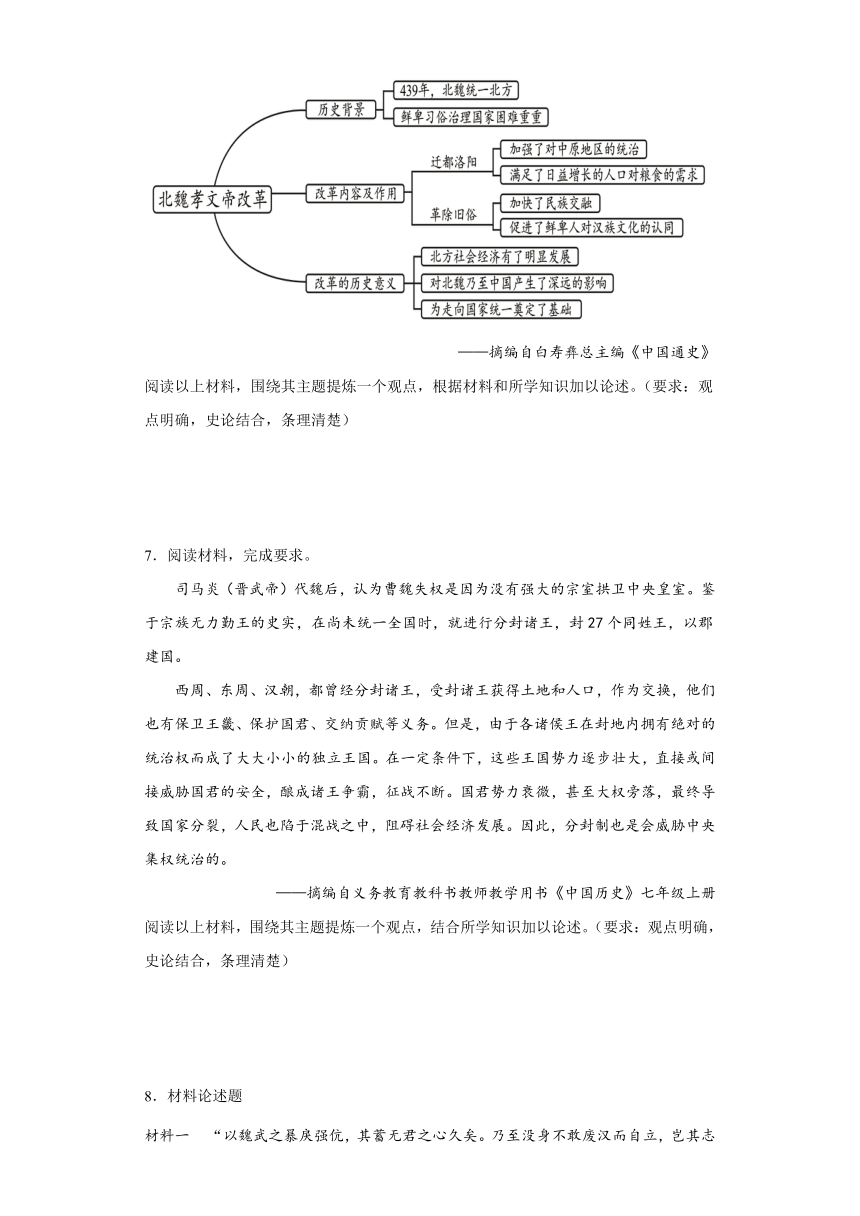

6.阅读材料,完成要求。

材料 北魏孝文帝改革思维导图。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,根据材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

7.阅读材料,完成要求。

司马炎(晋武帝)代魏后,认为曹魏失权是因为没有强大的宗室拱卫中央皇室。鉴于宗族无力勤王的史实,在尚未统一全国时,就进行分封诸王,封27个同姓王,以郡建国。

西周、东周、汉朝,都曾经分封诸王,受封诸王获得土地和人口,作为交换,他们也有保卫王畿、保护国君、交纳贡赋等义务。但是,由于各诸侯王在封地内拥有绝对的统治权而成了大大小小的独立王国。在一定条件下,这些王国势力逐步壮大,直接或间接威胁国君的安全,酿成诸王争霸,征战不断。国君势力衰微,甚至大权旁落,最终导致国家分裂,人民也陷于混战之中,阻碍社会经济发展。因此,分封制也是会威胁中央集权统治的。

——摘编自义务教育教科书教师教学用书《中国历史》七年级上册

阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

8.材料论述题

材料一 “以魏武之暴戾强伉,其蓄无君之心久矣。乃至没身不敢废汉而自立,岂其志不欲哉 犹畏名义而自抑也。”(译文:以魏武帝曹操的残暴强横加上在世人面前建立了大功他存下取代君王的野心已经很久了,可直至去世都不敢废掉汉朝皇帝而由自己取而代之难道是他没有做皇帝的欲望 不过是畏惧名声(不好)和道义(不合)而克制自己罢了。)

——(宋)司马光《资治通鉴》

材料二 毛泽东爱读史书。他对历史人物的评价,绝不属于史学家已有的观点,而是在大量占有史料的基础上,以自己的独到视角,形成独到的见解。他对曹操的评注就是一例。曹操是历史上有争议的人物。

旧史学家评价他是“治世之能臣,乱世之奸雄”。随着小说《三国演义》的流传和戏剧舞台上人物造型脸谱化,曹操被视为“旷世奸雄”。毛泽东对此却不以为然。他认为《三国演义》尊刘抑曹,是继承了朱熹正统的历史观,而不是继承司马迁以“稽其成败兴亡之理”为原则的历史观,对曹操是有偏见的。在斐松之注、卢集解的《三国志》中,他对有关部分,作了不少圈画和批注,主张对曹操的评价要实事求是,肯定曹操应该肯定的地方。

——摘自张贻玖《毛泽东评曹操》(《人民论坛》1997年第02期)

(1)曹操打败袁绍,为统一北方打下基础战争的名称。

(2)阅读材料,提炼一个观点,结合材料和所学知识加以论述(要求:围绕主题,观点明确,史论结合,逻辑清晰)

9.阅读材料,完成下列要求。

材料 拓跋鲜卑成“五胡”中最迟进入中原的北方民族,在其他民族已融舍入汉族的情况下,鲜卑面对的已不是如北方那样与自己语言、习性相似的人群,而是一个以汉族为主体的民族融合体。这个交融体迵异于自己,鲜卑完全成为交融体圈外的人。在这样一种统治压力和环境变化的情况下,北魏政权只有采取汉化道路,才可能赢得汉族地主的支持,也更容易为比鲜卑更早进入中原的北方其他各族接受,民族矛盾也因此暂时会淡化,北魏政权或许可以维持下去。正基于此,北魏孝文帝在进行其他方面改革时,也以积极的态度,对北魏民族关系进行调整,促进了拓跋鲜卑的土建化过程,便利了北方各民族的大融合。

——摘编自赵野春:《鲜卑汉化—论北魏孝文帝改革对民族关系的调整》

(1)根据材料指出,北魏是哪个少数民族建立的政权。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

10.阅读材料,完成下列要求。

(1)指出图1著作的作者。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼出一个观点,根据材料并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

试卷第1页,共3页

【参考答案】

1.(1)原因:我国自古以来就是一个统一的多民族国家。(或中华民族多元一体)

(2)【答案一】判断:同意。

理由:中国传统文化根植于汉族农耕文化,在历史长期积淀中形成。中国传统的的主流思想是儒家思想,少数民族入主中原后也都以儒家思想治国,如北魏孝文帝推行汉化改革;元朝和清朝也参照中原历代王朝的统治方式,以儒家思想治国。综上所述,中国传统文化是中原文化长期积淀形成的,具有独创性。

【答案二】判断:不同意。

理由:中国传统文化是在各民族文化长期交融与同化的基础上形成的,具有多元性。少数民族的乐器、歌舞、饮食和服装等也影响了汉族的衣食住行,为中华民族的发展注入了新的活力,丰富了中华民族的物质文化和精神文化。可见,中国传统文化是在中原文化积淀和长期民族交融的基础上形成的,具有多元性。

【答案三】判断:不同意。

理由:中国传统文化以本土自创的文化为主体,除了在继承中不断发展外,也有包容、吸收乃至同化少数民族和国外的文化,如接受少数民族的服饰、饮食习惯,自隋唐开始对外来佛教加以融化、改造等。因此,中国传统文化不仅是传承本土文化,也不断吸收少数民族文化和外来文化,具有兼容性。

2.(1)鲜卑族

(2)例:B。杰出人物对历史的发展具有推动作用。论述:494年北魏孝文帝迁都洛阳,他顺应历史潮流,不顾守旧势力的反对,坚持改革。在朝廷中使用汉语,禁用鲜卑语,改鲜卑姓为汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚。北魏孝文帝改革促进了民族融合,促进了社会发展,增强了北魏的实力。北魏因为孝文帝改革都顺应了时代发展潮流,促进了社会发展。综上所述,杰出人物对历史有巨大影响,是社会发展的重要推动力。

3.(1)东汉末年。

(2)【示例】

观点:我国古代科技对世界文明的发展产生深远影响

论述:西汉时期,造纸术的发明引起了书写材料的一场革命,特别是蔡伦改进造纸术,提高了质的质量和产量,使纸成为普遍的书写材料。造纸术的对外传播促进了文化的交流和教育的普及,是中华民族对世界文明的贡献。南朝时杰出科学家祖冲之运用刘徽的方法,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年,推动了数学领域的发展。

结论:综上所述,我国古代科技曾处于世界领先地位,对世界文明发展起重大的推动作用。

说明:其他观点及其论述只要符合题目即可。

4.(1)目的:为了便于学习和接受汉族的先进文化。

(2)观点:顺应潮流的改革(或变法)能够促进社会进步和国家富强。

论述:北魏孝文帝顺应了历史发展潮流。通过改革,提倡鲜卑族说汉语、穿汉服、改汉姓、通汉婚等一系列汉化政策,促进了民族融合,也增强了北魏的实力。同时丰富了中原文明,促进了中华民族的发展。战国时期的商鞅变法,使秦国很快富强起来,为后来统一中国打下了坚实的基础。结论:综上所述,符合实际的改革或变法是富国强兵之路,也是社会进步的重要途径。

5.(1)建立者:汉高祖刘邦。

国都:长安。

(2)观点:统一是历史发展的潮流。

论述:夏商周时期是天下共主时期,是中华奴隶制文明时期;由于周天子势力衰落,春秋战国时期,出现了诸侯割据称雄时期,但经过长期战争,大国兼并小国,强国兼并弱国,公元前221年秦灭六国,统一中国,建立了中国历史上第一个统一的多民族封建国家。继秦之后的汉朝继承秦制,并且通过思想上的统一,巩固了政治上的统一。东汉中期以后,由于宦官和外戚交替专权,致使东汉后期政治腐朽黑暗,加之豪强地主势力发展,导致阶级矛盾尖锐,出现了“三国鼎立”的局面,但是280年西晋最终统一中国。

综上所述,中国历史的发展过程,统一是潮流,是历史发展的趋势。

6.观点:改革是强国之路。

论述:商鞅在秦孝公的支持下,推行鼓励耕织、奖励军功等措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。北魏孝文帝通过迁都洛阳,革除旧俗等措施,促进了民族交融,增强了北魏的实力,为走向国家统一奠定了基础。可见,北魏孝文帝改革与商鞅变法都促进了国家的发展与强大,改革是实现国家富强的重要途径。

说明:其他符合题意的观点也可,如:改革是推动社会发展的强大动力;改革是强国之路;变革推动了社会进步等。

7.【答案一】

观点:分封制巩固了统治。

论述:为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,保证周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围。

综上所述,分封制在一定程度上有利于统治者的统治。

【答案二】

观点:分封制威胁中央集权统治。

论述:西周分封诸侯,造成日后周天子面临诸侯割据混战局面束手无策,严重威胁中央集权统治;西晋初年,晋武帝认为曹魏削弱所封诸王的势力,导致孤立而亡,于是大封同姓诸王。后来到晋惠帝时,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战,史称“八王之乱”。“八王之乱”历时16年,严重削弱了西晋中央政权的势力,西晋从此衰落。

综上所述,分封制不利于中央集权。

8.(1)官渡之战。

(2)观点:曹操是一个具有争议的历史人物。

论述:历史上的曹操注重发展农业生产,实行屯田制,还督促开荒,推行法制,提倡节俭;曹操结束东汉末年军阀混战的局面,统一了黄河流域,使遭受大破坏的社会开始稳定、恢复、发展;毛泽东评价曹操的诗气魄雄伟,慷慨悲凉,是真男子,大手笔。小说《三国演义》中对曹操的描写,基于作者“尊刘贬曹”的思想,将曹操塑造成一个奸诈、狡猾、阴险的恶势力的代表。所以,评价历史人物一定要客观公正,树立科学的评价方法,要一分为二地看待,要看该历史人物一生的主流,是否推动了社会进步和历史发展。

9.(1)鲜卑族。

(2)观点:民族交融促进了多民族国家的发展。

论述:为了缓解民族矛盾,巩固政权统治,便于学习和接受汉族先进文化,北魏孝文帝进行了一系列改革:迁都洛阳、学习汉语,改鲜卑姓为汉姓,改穿汉服,与汉人通婚等。这些措施促进了北方地区民族的交融,为中华民族的发展注入了新的活力,丰富了中华民族的物质文化和精神文化,促进了我国多民族国家的发展。综上所述,北魏孝文帝改革促进了民族交融,促进了中华民族的发展。

10.(1)张仲景

(2)论点:我国古代科技一直处于世界领先水平。

论述:造纸术的改进既是在发明过程中体现“变废为宝”的环保理念,又对文化的交流和保存提供了重要条件。东汉时候,宦官蔡伦总结西汉以来的经验,用树皮、破布、麻头和旧渔网做原料造纸,改进了造纸术,这种技术原料容易找到,又便宜,纸的质量也很高,为了纪念蔡伦的功绩,后人就把这种纸叫做“蔡侯纸”。世界各国的造纸术大都是从中国流传过去的。造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一;造纸术的改进,便利了典籍的流传,促进了文化的传播与发展。

答案第1页,共2页

材料 我国自古以来就是一个统一的多民族国家。在漫长的历史积淀过程中,中华民族多元一体的格局被继承下来,各民族文化长期交融与同化,由此形成了自具特征、自成体系的中国传统文化。在中国历史上,北方游牧民族曾多次南下入侵中原,但军事征服的结果,不是汉人被迫接受入侵者的语言、习俗或畜牧经济,相反,这些入侵者总是迅速、完全地被以汉族农耕文化为代表的中原文化所同化。

——摘编自缪德良《中国传统文化要略》

(1)根据材料,简述中国传统文化“自具特征、自成体系”的原因。

(2)小历同学认为,“中国传统文化是中原文化长期积淀形成的,具有独创性。”你是否同意这一观点?结合所学知识,简要说明理由。

2.阅读材料,完成下列要求。

材料 493年,北魏孝文帝为迁都洛阳,防止守旧贵族的反对,设下了一个妙计。当时,洛阳正值秋雨季节,他率兵南征。随行的群臣长途跋涉,疲惫不堪,都不愿冒雨继续前进。而这时,孝文帝下令立刻向南进发,那些群臣一齐下跪,请求停止南进。孝文帝说:“我们这次南征,兴师动众,影响甚大,既然你们不愿意南下,那就只能将国都从平城迁到这里来,等将来有机会再灭南朝,统一全国。”相比之下,群臣更害怕南征,便同意迁都。

——摘编自白翠琴《魏晋南北朝民族史》

(1)结合所学知识,写出建立北魏政权的民族。

(2)任选以下一个观点(用序号作答),并结合材料和历史知识加以论述。(要求:史论结合,条理清楚)

A.北魏孝文帝改革增强了北魏的实力。

B.杰出人物对历史的发展具有推动作用。

C.重大历史决策的做出需要讲求智慧。

3.阅读材料,完成下列要求

材料 中国古代部分科技成就简表

朝代或发明者 成就 对世界文明的贡献

西汉 造纸术 世界文明史上的一项重大发明,促进了文化的交流和教育的普及

华佗 麻沸散 发明了最早的麻醉药剂,是世界医学史上的创举

贾思勰 《齐民要术》 我国现存最早的一部完整的农书,在世界农学史上占有重要地位

祖冲之 精确圆周率到小数点后第七位 这一成果领先世界达一千年之久

(1)根据材料并结合所学知识,简述华佗生活的朝代。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合所学知识加以论述(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

4.阅读材料,完成下列要求。

材料 为了便于学习和接受汉族的先进文化,进一步加强对黄河流域的控制,孝文帝不顾守旧势力的反对,于494年将都城从平城迁到洛阳。迁都以后,孝文帝要求南迁的鲜卑人必须把洛阳看作是自己的家乡,一律改穿汉服,学习汉语,采用汉姓,提倡与汉人通婚……使少数民族在语言、服饰、风俗、习惯上逐渐与汉族趋同;同时,也使中原文化得到了丰富和发展……

——摘自北师大版教材七(上)历史

(1)据材料,指出孝文帝“将都城从平城迁到洛阳”的目的。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,根据材料并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

5.材料论述,阅读材料,并根据问题作答。

中国古代史大事年表

时间 事件

公元前2070年 夏朝建立

公元前1600年 商汤灭夏,商朝建立

公元前1046年 周武王灭商,西周开始

公元前771年 西周结束

公元前221年 秦灭六国,统一中国

公元前207年 秦朝灭亡

公元前202年 西汉建立

25年 东汉建立

220年 魏国建立,东汉灭亡

280年 西晋灭吴,统一中国

317年 东晋建立

420年 东晋灭亡

439年 北魏统一北方

——摘编自统编新教材《中国历史》七年级上册

(1)根据以上材料和所学知识,请指出西汉的建立者和国都。

(2)阅读以上材料,提取部分历史事件,确定观点,并结合材料和所学中国古代史知识加以论述。(要求:观点明确,根据材料中的部分历史事件,并结合所学知识,加以论述,史论结合,条理清楚)

6.阅读材料,完成要求。

材料 北魏孝文帝改革思维导图。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,根据材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

7.阅读材料,完成要求。

司马炎(晋武帝)代魏后,认为曹魏失权是因为没有强大的宗室拱卫中央皇室。鉴于宗族无力勤王的史实,在尚未统一全国时,就进行分封诸王,封27个同姓王,以郡建国。

西周、东周、汉朝,都曾经分封诸王,受封诸王获得土地和人口,作为交换,他们也有保卫王畿、保护国君、交纳贡赋等义务。但是,由于各诸侯王在封地内拥有绝对的统治权而成了大大小小的独立王国。在一定条件下,这些王国势力逐步壮大,直接或间接威胁国君的安全,酿成诸王争霸,征战不断。国君势力衰微,甚至大权旁落,最终导致国家分裂,人民也陷于混战之中,阻碍社会经济发展。因此,分封制也是会威胁中央集权统治的。

——摘编自义务教育教科书教师教学用书《中国历史》七年级上册

阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

8.材料论述题

材料一 “以魏武之暴戾强伉,其蓄无君之心久矣。乃至没身不敢废汉而自立,岂其志不欲哉 犹畏名义而自抑也。”(译文:以魏武帝曹操的残暴强横加上在世人面前建立了大功他存下取代君王的野心已经很久了,可直至去世都不敢废掉汉朝皇帝而由自己取而代之难道是他没有做皇帝的欲望 不过是畏惧名声(不好)和道义(不合)而克制自己罢了。)

——(宋)司马光《资治通鉴》

材料二 毛泽东爱读史书。他对历史人物的评价,绝不属于史学家已有的观点,而是在大量占有史料的基础上,以自己的独到视角,形成独到的见解。他对曹操的评注就是一例。曹操是历史上有争议的人物。

旧史学家评价他是“治世之能臣,乱世之奸雄”。随着小说《三国演义》的流传和戏剧舞台上人物造型脸谱化,曹操被视为“旷世奸雄”。毛泽东对此却不以为然。他认为《三国演义》尊刘抑曹,是继承了朱熹正统的历史观,而不是继承司马迁以“稽其成败兴亡之理”为原则的历史观,对曹操是有偏见的。在斐松之注、卢集解的《三国志》中,他对有关部分,作了不少圈画和批注,主张对曹操的评价要实事求是,肯定曹操应该肯定的地方。

——摘自张贻玖《毛泽东评曹操》(《人民论坛》1997年第02期)

(1)曹操打败袁绍,为统一北方打下基础战争的名称。

(2)阅读材料,提炼一个观点,结合材料和所学知识加以论述(要求:围绕主题,观点明确,史论结合,逻辑清晰)

9.阅读材料,完成下列要求。

材料 拓跋鲜卑成“五胡”中最迟进入中原的北方民族,在其他民族已融舍入汉族的情况下,鲜卑面对的已不是如北方那样与自己语言、习性相似的人群,而是一个以汉族为主体的民族融合体。这个交融体迵异于自己,鲜卑完全成为交融体圈外的人。在这样一种统治压力和环境变化的情况下,北魏政权只有采取汉化道路,才可能赢得汉族地主的支持,也更容易为比鲜卑更早进入中原的北方其他各族接受,民族矛盾也因此暂时会淡化,北魏政权或许可以维持下去。正基于此,北魏孝文帝在进行其他方面改革时,也以积极的态度,对北魏民族关系进行调整,促进了拓跋鲜卑的土建化过程,便利了北方各民族的大融合。

——摘编自赵野春:《鲜卑汉化—论北魏孝文帝改革对民族关系的调整》

(1)根据材料指出,北魏是哪个少数民族建立的政权。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

10.阅读材料,完成下列要求。

(1)指出图1著作的作者。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼出一个观点,根据材料并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

试卷第1页,共3页

【参考答案】

1.(1)原因:我国自古以来就是一个统一的多民族国家。(或中华民族多元一体)

(2)【答案一】判断:同意。

理由:中国传统文化根植于汉族农耕文化,在历史长期积淀中形成。中国传统的的主流思想是儒家思想,少数民族入主中原后也都以儒家思想治国,如北魏孝文帝推行汉化改革;元朝和清朝也参照中原历代王朝的统治方式,以儒家思想治国。综上所述,中国传统文化是中原文化长期积淀形成的,具有独创性。

【答案二】判断:不同意。

理由:中国传统文化是在各民族文化长期交融与同化的基础上形成的,具有多元性。少数民族的乐器、歌舞、饮食和服装等也影响了汉族的衣食住行,为中华民族的发展注入了新的活力,丰富了中华民族的物质文化和精神文化。可见,中国传统文化是在中原文化积淀和长期民族交融的基础上形成的,具有多元性。

【答案三】判断:不同意。

理由:中国传统文化以本土自创的文化为主体,除了在继承中不断发展外,也有包容、吸收乃至同化少数民族和国外的文化,如接受少数民族的服饰、饮食习惯,自隋唐开始对外来佛教加以融化、改造等。因此,中国传统文化不仅是传承本土文化,也不断吸收少数民族文化和外来文化,具有兼容性。

2.(1)鲜卑族

(2)例:B。杰出人物对历史的发展具有推动作用。论述:494年北魏孝文帝迁都洛阳,他顺应历史潮流,不顾守旧势力的反对,坚持改革。在朝廷中使用汉语,禁用鲜卑语,改鲜卑姓为汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚。北魏孝文帝改革促进了民族融合,促进了社会发展,增强了北魏的实力。北魏因为孝文帝改革都顺应了时代发展潮流,促进了社会发展。综上所述,杰出人物对历史有巨大影响,是社会发展的重要推动力。

3.(1)东汉末年。

(2)【示例】

观点:我国古代科技对世界文明的发展产生深远影响

论述:西汉时期,造纸术的发明引起了书写材料的一场革命,特别是蔡伦改进造纸术,提高了质的质量和产量,使纸成为普遍的书写材料。造纸术的对外传播促进了文化的交流和教育的普及,是中华民族对世界文明的贡献。南朝时杰出科学家祖冲之运用刘徽的方法,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年,推动了数学领域的发展。

结论:综上所述,我国古代科技曾处于世界领先地位,对世界文明发展起重大的推动作用。

说明:其他观点及其论述只要符合题目即可。

4.(1)目的:为了便于学习和接受汉族的先进文化。

(2)观点:顺应潮流的改革(或变法)能够促进社会进步和国家富强。

论述:北魏孝文帝顺应了历史发展潮流。通过改革,提倡鲜卑族说汉语、穿汉服、改汉姓、通汉婚等一系列汉化政策,促进了民族融合,也增强了北魏的实力。同时丰富了中原文明,促进了中华民族的发展。战国时期的商鞅变法,使秦国很快富强起来,为后来统一中国打下了坚实的基础。结论:综上所述,符合实际的改革或变法是富国强兵之路,也是社会进步的重要途径。

5.(1)建立者:汉高祖刘邦。

国都:长安。

(2)观点:统一是历史发展的潮流。

论述:夏商周时期是天下共主时期,是中华奴隶制文明时期;由于周天子势力衰落,春秋战国时期,出现了诸侯割据称雄时期,但经过长期战争,大国兼并小国,强国兼并弱国,公元前221年秦灭六国,统一中国,建立了中国历史上第一个统一的多民族封建国家。继秦之后的汉朝继承秦制,并且通过思想上的统一,巩固了政治上的统一。东汉中期以后,由于宦官和外戚交替专权,致使东汉后期政治腐朽黑暗,加之豪强地主势力发展,导致阶级矛盾尖锐,出现了“三国鼎立”的局面,但是280年西晋最终统一中国。

综上所述,中国历史的发展过程,统一是潮流,是历史发展的趋势。

6.观点:改革是强国之路。

论述:商鞅在秦孝公的支持下,推行鼓励耕织、奖励军功等措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。北魏孝文帝通过迁都洛阳,革除旧俗等措施,促进了民族交融,增强了北魏的实力,为走向国家统一奠定了基础。可见,北魏孝文帝改革与商鞅变法都促进了国家的发展与强大,改革是实现国家富强的重要途径。

说明:其他符合题意的观点也可,如:改革是推动社会发展的强大动力;改革是强国之路;变革推动了社会进步等。

7.【答案一】

观点:分封制巩固了统治。

论述:为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,保证周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围。

综上所述,分封制在一定程度上有利于统治者的统治。

【答案二】

观点:分封制威胁中央集权统治。

论述:西周分封诸侯,造成日后周天子面临诸侯割据混战局面束手无策,严重威胁中央集权统治;西晋初年,晋武帝认为曹魏削弱所封诸王的势力,导致孤立而亡,于是大封同姓诸王。后来到晋惠帝时,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战,史称“八王之乱”。“八王之乱”历时16年,严重削弱了西晋中央政权的势力,西晋从此衰落。

综上所述,分封制不利于中央集权。

8.(1)官渡之战。

(2)观点:曹操是一个具有争议的历史人物。

论述:历史上的曹操注重发展农业生产,实行屯田制,还督促开荒,推行法制,提倡节俭;曹操结束东汉末年军阀混战的局面,统一了黄河流域,使遭受大破坏的社会开始稳定、恢复、发展;毛泽东评价曹操的诗气魄雄伟,慷慨悲凉,是真男子,大手笔。小说《三国演义》中对曹操的描写,基于作者“尊刘贬曹”的思想,将曹操塑造成一个奸诈、狡猾、阴险的恶势力的代表。所以,评价历史人物一定要客观公正,树立科学的评价方法,要一分为二地看待,要看该历史人物一生的主流,是否推动了社会进步和历史发展。

9.(1)鲜卑族。

(2)观点:民族交融促进了多民族国家的发展。

论述:为了缓解民族矛盾,巩固政权统治,便于学习和接受汉族先进文化,北魏孝文帝进行了一系列改革:迁都洛阳、学习汉语,改鲜卑姓为汉姓,改穿汉服,与汉人通婚等。这些措施促进了北方地区民族的交融,为中华民族的发展注入了新的活力,丰富了中华民族的物质文化和精神文化,促进了我国多民族国家的发展。综上所述,北魏孝文帝改革促进了民族交融,促进了中华民族的发展。

10.(1)张仲景

(2)论点:我国古代科技一直处于世界领先水平。

论述:造纸术的改进既是在发明过程中体现“变废为宝”的环保理念,又对文化的交流和保存提供了重要条件。东汉时候,宦官蔡伦总结西汉以来的经验,用树皮、破布、麻头和旧渔网做原料造纸,改进了造纸术,这种技术原料容易找到,又便宜,纸的质量也很高,为了纪念蔡伦的功绩,后人就把这种纸叫做“蔡侯纸”。世界各国的造纸术大都是从中国流传过去的。造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一;造纸术的改进,便利了典籍的流传,促进了文化的传播与发展。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史