2022-2023学年天津市新四区示范校高二(下)期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年天津市新四区示范校高二(下)期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 156.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-16 20:09:19 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年天津市新四区示范校高二(下)期末历史试卷

一、单选题(本大题共15小题,共45.0分)

1. 有学者指出:“中国早期北方建筑常采用穴居和半穴居的方式,随着生产力的提高,穴居、半穴居逐渐被地面上的土木建筑所取代。”作者强调影响北方居住形式变迁的主要因素是( )

A. 自然环境 B. 经济发展 C. 建筑材料 D. 安全保障

2. 下列关于文明的产生的先后顺序正确的是( )

A. 原始农业畜牧业发展——私有制产生——社会分工的发展——阶级出现——国家形成

B. 原始农业畜牧业发展——社会分工的发展——私有制产生——阶级出现——国家形成

C. 社会分工的发展——私有制产生——原始农业畜牧业发展——阶级出现——国家形成

D. 私有制产生——原始农业畜牧业发展——阶级出现——社会分工的发展——国家形成

3. 建立世贸组织的设想是在布雷顿森林会议上提出的,当时设想在成立世界银行和国际货币基金组织的同时,成立一个国际性贸易组织,从而使它们成为二战后左右世界经济的“货币一金融一贸易”三位一体的机构。三位一体的设想( )

A. 表明美国在该经济体系中居主导地位 B. 反映了世贸组织是该经济体系的核心

C. 有利于资本主义世界经济体系制度化 D. 说明资本主义世界经济体系已经形成

4. 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“我们发觉自己处于这样一个世界中:在这世界里,充满了流线型汽车、有轨电车和飞机…这个世界是有史以来唯一的一种经济统治一一工业文明的统治的一部分;它小但为西欧诸民族所分享,也为俄国人、美国人和日本人所分享,甚至还在某种程度上为中国人和印度人所分享。”这表明()

A. 世界普遍确立工业文明主导地位 B. 工业文明推广实质是各国之间相互借鉴

C. 交通工具变革成为文明演进关键 D. 世界市场逐步发展推动工业文明的扩展

5. 在欧洲,19世纪初的城市街道普遍使用鹅卵石铺路,到19世纪中期,已改用花岗石及方木块铺路,及至19世纪末发明用砖、混凝土和沥青铺路法后,欧洲各国的城市街道状况大为改观;新式自来水系统于1850年以后开始在伦敦、巴黎、柏林等城市建成,路灯制度从19世纪开始也日渐改良。上述变化主要反映了,欧洲当时( )

A. 工业化进程持续推进 B. 街道铺砌技术的进步

C. 各国市政立法的完善 D. 公共卫生事业的发展

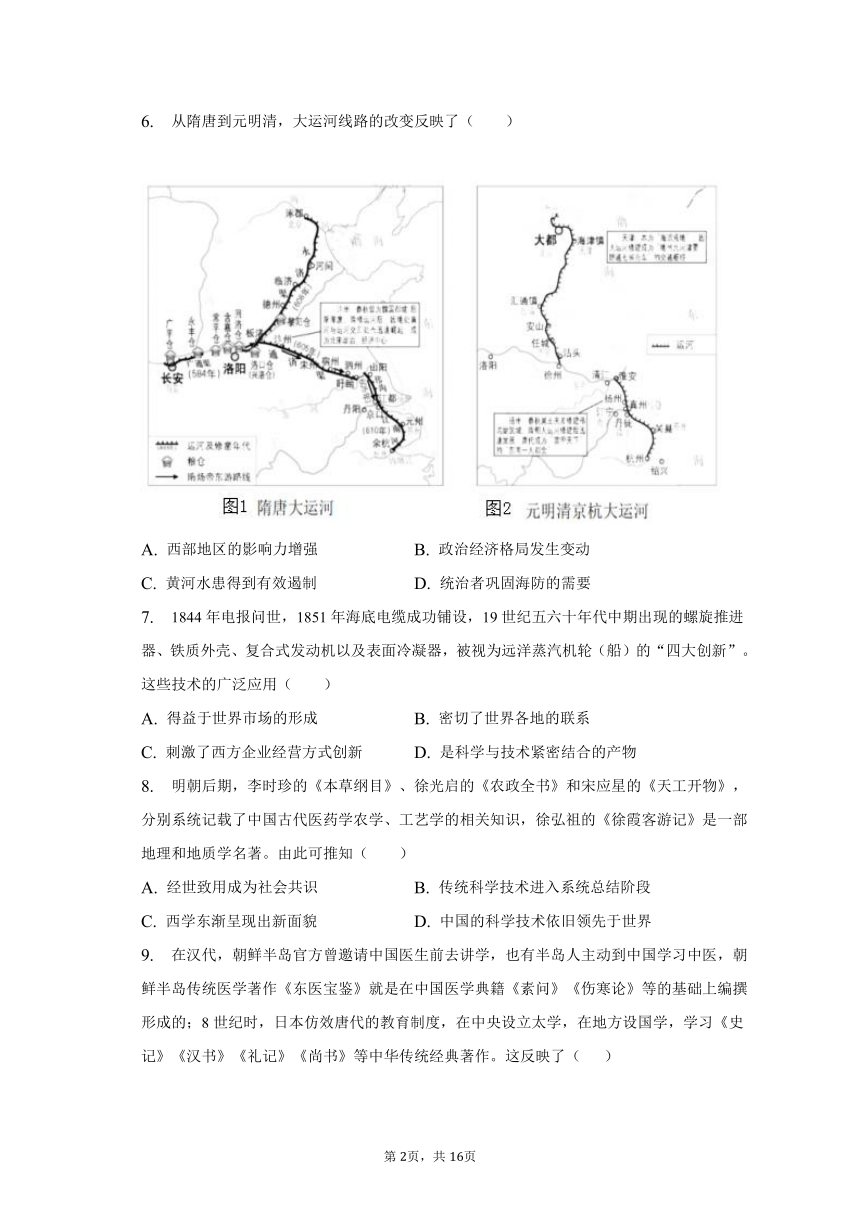

6. 从隋唐到元明清,大运河线路的改变反映了( )

A. 西部地区的影响力增强 B. 政治经济格局发生变动

C. 黄河水患得到有效遏制 D. 统治者巩固海防的需要

7. 1844年电报问世,1851年海底电缆成功铺设,19世纪五六十年代中期出现的螺旋推进器、铁质外壳、复合式发动机以及表面冷凝器,被视为远洋蒸汽机轮(船)的“四大创新”。这些技术的广泛应用( )

A. 得益于世界市场的形成 B. 密切了世界各地的联系

C. 刺激了西方企业经营方式创新 D. 是科学与技术紧密结合的产物

8. 明朝后期,李时珍的《本草纲目》、徐光启的《农政全书》和宋应星的《天工开物》,分别系统记载了中国古代医药学农学、工艺学的相关知识,徐弘祖的《徐霞客游记》是一部地理和地质学名著。由此可推知( )

A. 经世致用成为社会共识 B. 传统科学技术进入系统总结阶段

C. 西学东渐呈现出新面貌 D. 中国的科学技术依旧领先于世界

9. 在汉代,朝鲜半岛官方曾邀请中国医生前去讲学,也有半岛人主动到中国学习中医,朝鲜半岛传统医学著作《东医宝鉴》就是在中国医学典籍《素问》《伤寒论》等的基础上编撰形成的;8世纪时,日本仿效唐代的教育制度,在中央设立太学,在地方设国学,学习《史记》《汉书》《礼记》《尚书》等中华传统经典著作。这反映了( )

A. 科举制度影响的深远 B. 中外经济文化交流互鉴的密切

C. 东亚文化具有同源性 D. 中华文明对周边国家的吸引力

10. 下列史实和结论对应正确的是( )

A. 早期佛教反对第一等级婆罗门的特权,提出“众生平等”----佛教的产生有利于提高人民社会地位

B. 4世纪末,罗马皇帝定基督教为国教,800年,教皇为查理举行了加冕礼----宗教与政治在西欧阶级社会相互依存

C. 622年,穆罕默德率信徒迁居麦地那,建立穆斯林公社----伊斯兰教的创立为国家统一奠定基础

D. 13世纪,巴黎教师行会得到罗马教皇和国王支持,自治权利得到保证----13世纪时西欧大学摆脱了教会控制

11. 2005年所有迁移者中有75%的租住者分布在28个国家,少于1990年的30个国家。1990年所有迁移者中的15%在美国,而2005年这个数字是20%,1990年至2005年,17个国家的新入人口增长数占了总数的75%。其中美国最多,增加了1500万人,其次是德国和西班牙,各增加了400万人以上。这一现象表明( )

A. 发达国家可以提供更多就业岗位 B. 发展中国家出现了人才流失现象

C. 国际性劳动市场分工日益合理化 D. 国际人口迁移流向发生巨大变化

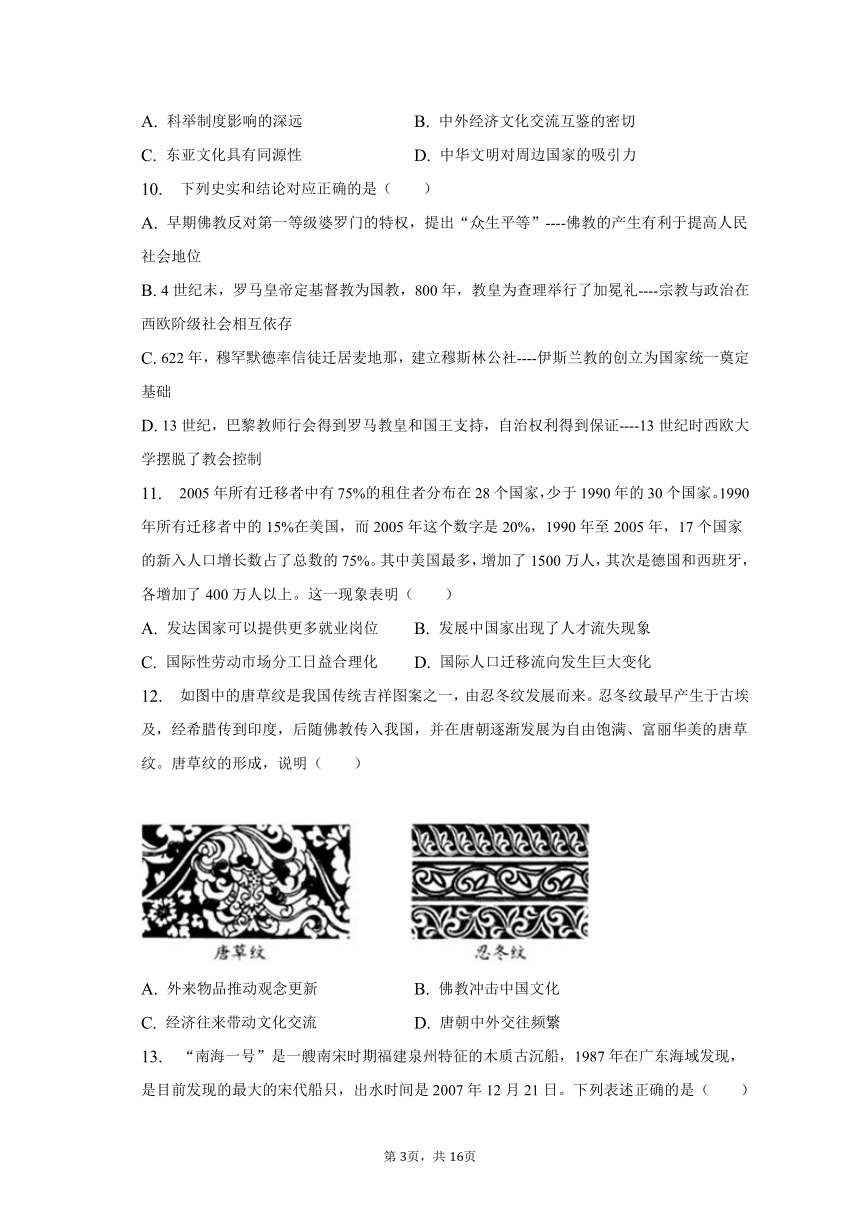

12. 如图中的唐草纹是我国传统吉祥图案之一,由忍冬纹发展而来。忍冬纹最早产生于古埃及,经希腊传到印度,后随佛教传入我国,并在唐朝逐渐发展为自由饱满、富丽华美的唐草纹。唐草纹的形成,说明( )

A. 外来物品推动观念更新 B. 佛教冲击中国文化

C. 经济往来带动文化交流 D. 唐朝中外交往频繁

13. “南海一号”是一艘南宋时期福建泉州特征的木质古沉船,1987年在广东海域发现,是目前发现的最大的宋代船只,出水时间是2007年12月21日。下列表述正确的是( )

A. 沉船的出发地有可能是被誉为当时世界第一港的泉州

B. 沉船上有荷兰东印度公司定制的瓷器

C. 沉船地点位于中国古代海上丝绸之路上

D. 沉船上有大量景德镇出产的“青花瓷”

14. 1946年,英国宣布结束对约旦的委任统治,承认约旦独立;1947年6月,英国公布《蒙巴顿方案》,即《印度独立法案》,8月15日英国殖民当局分别向国民大会党和穆斯林联盟移交权力;1948年,锡兰(斯里兰卡)独立,成为英联邦的一个自治领。这些事件( )

A. 表明英国殖民政策随形势进行相应调整 B. 反映了社会主义力量的进一步增强

C. 推动了帝国主义在亚洲殖民体系的瓦解 D. 促使亚非民族独立运动进入新阶段

15. “东周时期,王朝软弱无力,封建主相互混战不绝,表面上是个多事的时期。不过,这也是一个社会经济发生根本变革,从而决定而且永久地决定中国发展进程的时期。”(斯塔夫里阿诺斯《全球通史》)这段话说明当时社会( )

A. 经济领域已发生较为深刻的变化 B. 面临激烈的社会变革与经济转型

C. 处于王室衰微与诸侯纷争的境地 D. 经济迅速发展与周王室权势渐强

二、材料解析题(本大题共3小题,共55.0分)

16. 文化在不断传承、交流与发展。阅读材料,完成下列要求。

材料一体现优秀传统文化的部分引文

《道德经》 人法地,地法天,天法道,道法自然。

《孟子 离娄上》 天下之本在国,国之本在家,家之本在身。

《礼记》 大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。

《周易》 天行健,君子以自强不息,地势坤,君子以厚德载物。

材料二任何一种文明的发展都不是孤立的,而是在和其他文明对立统一、冲突交融中展开的。……只有那些开放的、善于从其他文明中吸取营养的民族,才有长久旺盛的生命力。

——王天玺《多极世界和为贵——兼评亨廷顿“文明冲突论”》

材料三第一次世界大战后,整个欧洲都笼罩在“没落”“衰败”的悲凉气氛中,许多学人对自身文明的前途怀抱忧患意识,尤以德国哲学家斯宾格勒《西方的没落》,一书最具代表性……甚至掀起了一股“东方文化救世论”思潮……研究传播中国文化为宗旨的学术组织机构也大量涌现,巴黎大学中国学院、法兰克福大学中国学院、达姆斯塔特的“东方智慧学院”等等……形成了 19世纪以来中学西播的一次高潮,对战后西方文明的反省与重建起到一定积极作用。

——夏舒洋《一战后的中国文化西播热潮述评》

材料四中国 1985加入《世界遗产公约》和2004《保护非物质文化遗产公约》。

2006年通过《世界文化遗产保护管理办法》。

2011年通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》

(1) 根据材料一,概括中华优秀传统文化体现的理念。并结合所学知识,指出中国古代传统文化思想传承的载体。

(2) 从材料二中概括出作者的两个观点,并结合古代史的相关知识加以印证。

(3) 材料三反映了哪些文化现象?依据材料分析其出现的原因,结合所学知识指出同一时期还有哪些思潮出现和发展。

(4) 列举两个中国入选世界文化遗产的名称,指出中国在世界遗产保护中的地位。

17. 阅读材料,完成下列要求。

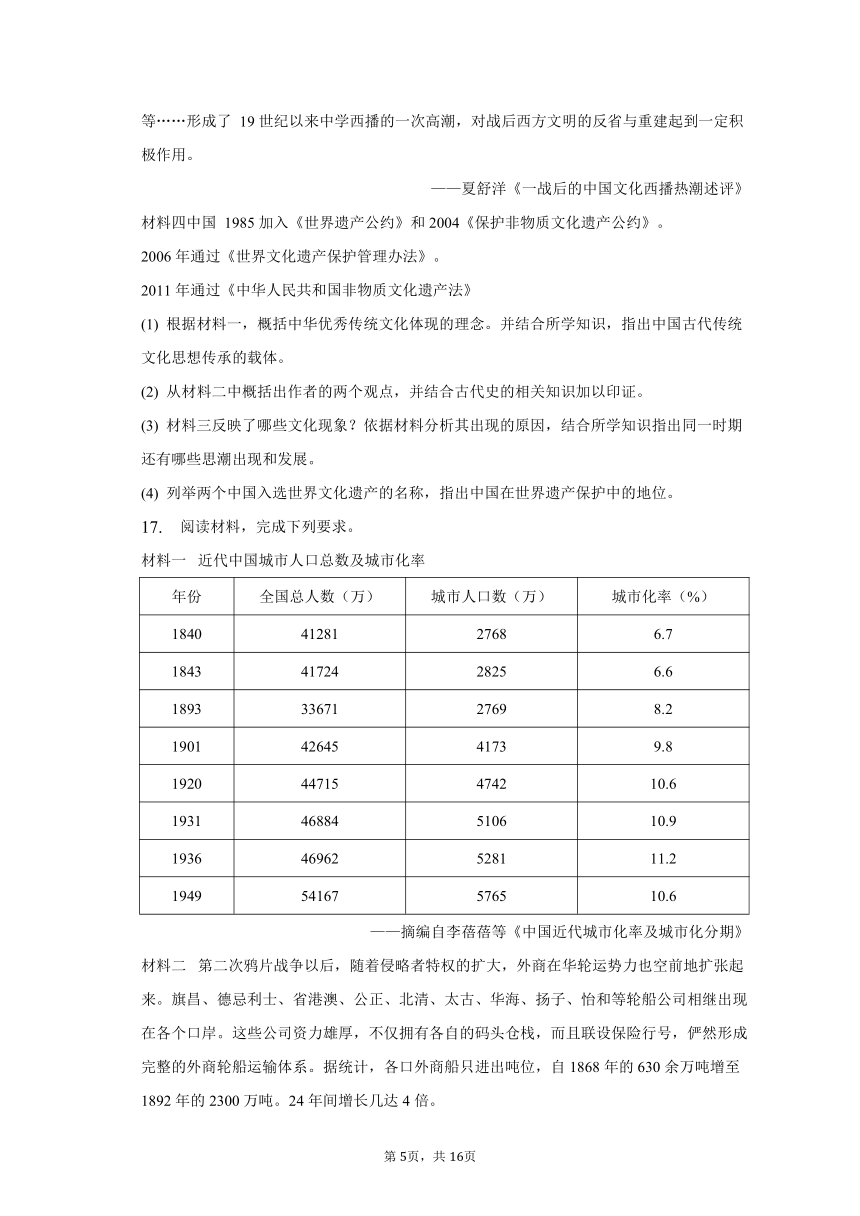

材料一 近代中国城市人口总数及城市化率

年份 全国总人数(万) 城市人口数(万) 城市化率(%)

1840 41281 2768 6.7

1843 41724 2825 6.6

1893 33671 2769 8.2

1901 42645 4173 9.8

1920 44715 4742 10.6

1931 46884 5106 10.9

1936 46962 5281 11.2

1949 54167 5765 10.6

——摘编自李蓓蓓等《中国近代城市化率及城市化分期》

材料二 第二次鸦片战争以后,随着侵略者特权的扩大,外商在华轮运势力也空前地扩张起来。旗昌、德忌利士、省港澳、公正、北清、太古、华海、扬子、怡和等轮船公司相继出现在各个口岸。这些公司资力雄厚,不仅拥有各自的码头仓栈,而且联设保险行号,俨然形成完整的外商轮船运输体系。据统计,各口外商船只进出吨位,自1868年的630余万吨增至1892年的2300万吨。24年间增长几达4倍。

——摘编自聂宝璋《轮船的引进与中国的近代化》

材料三 19世纪末20世纪初,“卫生”一词在晚清日益流行。由于近代社会的急剧转型,卫生涉及的已经不是个人或地方团体层面,而是同国家、民族联系在了一起。文化市场涌现大量的生理卫生、生殖医学的书籍和刊物,相关的广告与介绍也频繁见诸报端,大多强调泰西的兴盛与其对生理卫生学的重视密切关联,表示译者或作者的目的即在希望种族强盛上。

——摘编自张仲民《出版与文化政治:晚清的“卫生”书籍研究》

材料四 在欧洲和亚洲,从10世纪到18世纪,经济关系的转换改变了城市与其腹地之间简单的索取关系。当贸易变成了经济的引擎,城市商人开始进行买卖交易。他们一般购买原材料——羊毛、木材、香料。然后将其加工成制成品,如纺织品、小船和食品。……工业革命加速了城市化进程,尤其是在欧洲。以水力或火力为动力,工厂中被工业人口所操作的越来越多的新机器形成了大规模生产。过去以教堂或宫殿为中心、被城墙环绕、集中在市场或河流旁的城市,现在有了根本性变化:城市的经济财富集中在工厂、铁路和工厂工人的住房上。

——阿瑟 格蒂斯等《地理学与生活》,世界图书出版公司2013年

(1) 依据材料一,分析1901—1920年我国城市化发展有何变化。并结合所学知识,分析这一时期城市化发展的原因。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括外商在华轮运势力迅速扩张的原因。

(3) 据材料三并结合所学知识,简析晚清卫生观念传播的积极作用。

(4) 根据材料四并结合所学,简要分析说明不同阶段影响欧洲城市发展的主要因素。

18. 茶本是中国传统文化中的一朵奇葩,却在近代时期的英国社会广泛传播开来。阅读材料,回答问题。

中国风在十七八世纪的欧洲曾盛行一时,影响了其社会生活的各个层面,茶的西传正是基于这一历史大背景。17世纪上半叶茶传入英国,此时饮茶仅局限于社会上层,消费量较为有限;至18世纪中叶,英国东印度公司茶叶进口量猛增,此时几乎所有的家庭账册均记载了饮茶的相关开支。英国人的饮茶偏好逐渐由绿茶转向红茶且添加牛奶与糖,此举逐渐成为英式饮茶的习惯性做法,“下午茶”也在英国社会日渐流行起来。饮茶传入英国后其有益于健康的特质在争论中逐渐为社会各界所认可,而加入牛奶与糖更在一定程度上被视为功效的增加或强化。随着饮茶在英国逐渐传播开来,其在诗歌、小说、散文乃至绘画中也多有体现,更是寄托了英国人对家的深厚情感,体现出其独特的精神文化价值;不过传播谋介对饮茶的介绍偏重实用功效,至于相关的精神文化内容则几无关注,这与中国茶文化追求“天人合一”的深层精神文化境界的取向不同。

--摘编自刘章才《饮茶在近代英国的本土化论析》根据材料,谈谈你对“茶的西传”的理解。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

答案和解析

1.【答案】B

【解析】根据材料信息“随着生产力的提高”可知,作者强调的是经济发展水平影响了北方居住形式的变迁,故选B项;

A、C、D三项不是“主要因素”,故排除。

故选:B。

本题考查古代的村落、集镇和城市,题干中的关键信息是“随着生产力的提高”。

本题主要通过古代的村落、集镇和城市来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和唯物史观、史料实证、历史解释等素养。

2.【答案】D

【解析】结合所学可知,原始社会时期,西亚地区率先发展原始农业和畜牧业;原始农业和畜牧业不断发展并传播,人类由食物的采集者变成生产者,农业和手工业相分离;随着劳动生产率的不断提升和社会分工的细化,剩余产品出现,私有制产生,社会分化为统治者和被统治者两大阶级,统治阶级为维护统治,建立了国家机器,国家形成,D项正确;

ABC对于文明产生的先后顺序描述有误,排除ABC项。

故选:D。

本题考查人类文明的产生,解答本题需要掌握人类文明的产生过程。

本题考查人类文明的产生,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

3.【答案】C

【解析】材料反映的是战后世界经济体系的特点,从材料明显可以看出战后形成的世界经济体系,有利于资本主义世界经济朝着制度化体系化方向发展,故选C项。排除ABD项。

4.【答案】D

【解析】确立工业文明主导地位材料未体现,故选A;

各国之间相互借鉴材料未体现,故B错误;

变通工具变革成为文明演进关键,表述错误,故C错误;

从“流线型汽车、有轨电车和飞机”可知第二次工业革命已完成,世界市场最终形成,“为西欧诸民族所分享,也为俄国人、美国人和日本人所分享,甚至还在某种程度上为中国人和印度人所分享”可知,世界市场逐步发展推动工业文明的扩展,故D正确。

故选:D。

本题考查世界市场形成的相关史实,旨在考查学生准确解读材料的能力。

世界市场是世界各国之间进行商品和劳务交换的领域。它包括由国际分工联系起来的各个国家商品和劳务交换的总和。可见,世界市场这一概念是由其外延和内涵两方面构成的。世界市场的外延指的是它的地理范围。世界市场的内涵指的是与交换过程有关的全部条件和交换的结果,包括商品、技术转让、货币、运输、保险等业务,其中商品是主体,其他业务是为商品和劳务交换服务的。

本题属于中档题,旨在考查学生准确解读材料的能力。从“流线型汽车、有轨电车和飞机”可知第二次工业革命已完成,世界市场最终形成,“为西欧诸民族所分享,也为俄国人、美国人和日本人所分享,甚至还在某种程度上为中国人和印度人所分享”可知,世界市场逐步发展推动工业文明的扩展。

5.【答案】A

【解析】根据材料“至19世纪末发明用砖、混凝土和沥青铺路法后,欧洲各国的城市街道状况大为改观;新式自来水系统于1850年以后开始在伦敦、巴黎、柏林等城市建成,路灯制度从19世纪开始也日渐改良”可知,欧洲的城市街道和城市设施随着工业化的发展得到不断完善,A项正确;

街道铺砌技术的进步只是城市设施建设的一部分,不能全面反映材料信息,排除B项;

材料信息没有涉及市政立法的完善,排除C项;

材料主旨强调城市化的进程,并不是强调公共卫生事业的发展,排除D项,

故选:A。

本题考查第一次工业革命的影响,结合题干“至19世纪末发明用砖、混凝土和沥青铺路法后,欧洲各国的城市街道状况大为改观;新式自来水系统于1850年以后开始在伦敦、巴黎、柏林等城市建成,路灯制度从19世纪开始也日渐改良”及工业革命对社会生活的影响进行分析。

本题考查第一次工业革命的影响,考查学生根据材料进行分析理解的能力。

6.【答案】B

【解析】通过材料图片分析可知,隋唐大运河通过洛阳地区,北达涿郡,南至余杭,元朝大运河经过今天的山东地区,从北京直通到杭州,不经过洛阳。运河属漕运,主要功能是运输粮食,路线的变化说明中国的经济重心逐步南移,政治经济格局发生变动,B项正确;

元朝加强了对于西部边疆的治理但通过图片无法明确西部影响力的增强,且结合史实可知,东部影响力逐步增强,排除A项;

元朝时期黄河水患得到一定程度上的有效治理,但大运河改道的主要原因仍是要解决南北之间的沟通往来,所以黄河水患的治理不是改道的本质,排除C项;

元朝海防主要与沿海倭患有关,大运河的改道反而与海防相反,与史实不符,排除D项。

故选:B。

本题主要考查的是隋唐到元明清大运河线路的改变,解答本题需要准确解读题意并结合大运河的相关知识分析。

本题主要考查的是隋唐到元明清大运河线路的改变,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

7.【答案】B

【解析】据材料“远洋蒸汽机轮(船)”,结合所学可知第二次工业革命影响下,世界交通通信的进步,密切了世界各地的联系,B项正确;

材料体现的是技术对世界市场的作用,并不是世界市场对技术的作用,因果关系颠倒,排除A项;

仅从材料,无法得出西方企业经营方式的创新,排除C项;

材料体现的是这些技术应用的作用,并不是第二次工业革命的特点,排除D项。

故选:B。

本题考查了资本主义世界市场的形成,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了资本主义世界市场的形成,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

8.【答案】B

【解析】明清之际,经世致用是部分思想家的主张和实践,并未成为社会普遍共识,排除A项;

根据材料“李时珍的《本草纲目》、徐光启的《农政全书》和宋应星的《天工开物》,分别系统记载了中国古代医药学农学、工艺学的相关知识”并结合所学知识可知,明朝末期,《本草纲目》《农政全书》《天工开物》等著作都是对中国古代科学技术某一领域的总结性著作,这说明中国古代传统科学技术进入系统总结阶段,B项正确;

材料没有涉及西学东渐的情况,排除C项;

明清时期,中国的科学技术开始落后于西方,排除D项。

故选:B。

本题主要考查的是中国古代科技,解答本题需要掌握中国古代科技的特点。

本题主要考查的是中国古代科技,旨在考查学生准确解读材料信息和分析问题的能力。本题材料设置和选项设置均有一定难度,总体难度适中。

9.【答案】D

【解析】由题干信息可知,中国周边的朝鲜和日本积极学习中国的中医文化、经典著作、教育制度,说明中华文明对周边国家具有强大的吸引力,D项正确;材料不仅仅涉及到科举制度的影响,排除A项;材料中仅提及中国传统文化对朝鲜半岛和日本的影响,B项中“交流互鉴”的说法错误,排除B项;文化具有民族性、多元性特点,C项中“同源性”的说法过于绝对化,排除C项。

10.【答案】B

【解析】A.结合所学知识,佛教的产生有利于提高人民社会地位不正确,故排除A;

B.结合所学知识,罗马帝国将基督教定为国教,后来教皇为查理举行加冕仪式,西欧宗教和政治势力依存,故B正确;

C.穆斯林公社是阿拉伯语“乌马”的意译,公元622年伊斯兰教创始人穆罕默德在麦地那建立的政教合一的阿拉伯国家的原初形态,故C不符合题干,故排除C;

D.13世纪时西欧大学摆脱了教会控制,不符合史实,故排除D。

故选:B。

本题考查中世纪的欧洲。主要考查中世纪欧洲的社会状况。

解答本题,学生要能够通过材料结合所学知识,分析古代不同文明的不同特征。主要考查学生对材料信息的解读能力和知识的迁移运用能力。

11.【答案】D

【解析】材料描述现象为国际移民越来越向少数国家集中,且美国吸引的移民最多,德国和西班牙次之,结合所学可知国际人口迁移方向已经由起初的殖民者向殖民地迁移转向以发展中国家向发达国家迁移为主,故选D项;

材料中并未指出发达国家可以提供更多岗位,A项错误;

材料主旨是人口迁移流向,而不是发展中国家人才的流失,故B项错误;

本题并未涉及全球劳动力市场的分工问题,C项错误。

故选:D。

本题考查经济全球化的发展趋势,考生可结合材料“1990年所有迁移者中的15%在美国,而2005年这个数字是20%,1990年至2005年,17个国家的新入人口增长数占了总数的75%。其中美国最多,增加了1500万人,其次是德国和西班牙,各增加了400万人以上”进行分析。

本题考查经济全球化的发展趋势,考查考生灵活运用所学知识进行解题的能力,考生需要具备扎实的历史基础才能深刻理解材料所体现的主旨。

12.【答案】C

【解析】根据“忍冬纹最早产生于古埃及,经希腊传到印度,后随佛教传入我国,并在唐朝逐渐发展为自由饱满、富丽华美的唐草纹”可得出唐朝在对外交往过程中吸收了外来的文化,因此反映出经济往来带动文化交流,C项正确。

材料没有体现观念更新,排除A项;

材料没有反映佛教的影响,排除B项;

唐朝中外交往频繁只是总体的反映,但材料强调文化方面的影响,排除D项。

故选:C。

本题主要考查中西方文化交流,考生可根据材料“忍冬纹最早产生于古埃及,经希腊传到印度,后随佛教传入我国,并在唐朝逐渐发展为自由饱满、富丽华美的唐草纹”分析。

本题主要考查中西方文化交流,既考查了考生的基础知识,又考查了考生理解材料的能力。

13.【答案】C

【解析】泉州被誉为当时世界第一港是在元朝,故排A。

荷兰东印度公司建立于17世纪,故排除B。

宋代船只在广东海域发现,广东是中国古代海上丝绸之路经过区域,故C正确。

景德镇出产“青花瓷”是在元朝时期,故排除D。

故选:C。

本题考查中国古代“海上丝绸之路”的相关知识。关键信息是:1987年在广东海域发现,是目前发现的最大的宋代船只。

本题考查中国古代对外贸易的相关知识,旨在考查学生准确解读材料信息和分析问题的能力。本题选项涉及的知识面广,有一定的难度。

14.【答案】C

【解析】从材料“1946年,英国宣布结束对约旦的委任统治,承认约旦独立;1947年6月,英国公布《蒙巴顿方案》,即《印度独立法案》,8月15日英国殖民当局分别向国民大会党和穆斯林联盟移交权力;1948年,锡兰(斯里兰卡)独立,成为英联邦的一个自治领”和所学知识可知,大英帝国很多的殖民地都获得了独立,英国的殖民体系逐渐瓦解,C正确;

ABD选项是对材料片面的理解,排除。

故选:C。

本题考查第二次世界大战与世界殖民体系的瓦解,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查第二次世界大战与世界殖民体系的瓦解,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

15.【答案】B

【解析】A项说法只是题干中社会经济发生根本变革”的体现,因此较片面;

B从题中可知,当时天子衰微,分封制崩溃,封建土地私有制出现,中国社会处在转型时期。因此B项符合题意;

C项说法只是题中“王朝软弱无力,封建主相互混战不绝”的体现,因此较片面;

D周王室权势渐强说法不符合史实。

故选:B。

本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,材料中“东周时期”是指“春秋战国时代”,“王朝软弱无力,封建主相互混战不绝”是指周王室衰微,分封制崩溃,诸侯混战不断。“社会经济发生根本变革”是指封建土地私有制出现,土地私有制逐步代替井田制决定了中国发展的进程因此社会处在转型时期。

春秋战国时期,政治:新兴地主阶级迫切要求建立强有力的中央集权以维护其政治和经济利益;经济:井田制的瓦解、封建生产关系的产生;

思想:由于统治阶级放松思想控制,出现了百家争鸣的局面;军事:各国为了争夺土地人口资源互相吞并,连年战争。

16.【答案】【小题1】理念:崇尚天人合一,道法自然;提倡爱国、追求家国情怀;崇德尚贤,推崇天下为公;崇尚自强不息,厚德载物。

载体:学校,书籍,图书馆。(任意2点)

【小题2】观点一:文明是联系和交流的;观点二:要吸取优秀文明的成果。

印证观点一:丝绸之路,东学西渐(四大文明传播等)西学东渐,阿拉伯成为东西方文化传播的桥梁(其他符合此观点的知识也可以)玄奘西游,鉴真东渡。(任意两点)

印证观点二:古代日本、朝鲜、越南等学习中国优秀文化、制度等,推动自身发展;中国古代引进外国的作物,学习外国的科学文化;古代罗马学习古希腊文化;拜占庭帝国学习古希腊罗马文化。(答具体史实也可以,如引入葡萄等,学习佛教等)(任意两点)

【小题3】现象:对西方文明的反思;形成中学西播高潮。

原因:一战暴露了西方文明的弊端;学者、机构等的推动;中国文化的价值。

思潮:亚非拉民族民主意识觉醒;马克思列宁主义(社会主义)和平主义。

【小题4】名称:任意两个即可。

地位:中国成为推动世界遗产保护的重要力量,体现一个文明大国守护人类共同财富的担当。

【解析】本题考查了人类文明交流、中华优秀传统文化的特点和价值,第一问要求学生阅读史料并结合中华优秀传统文化体现的理念作出回答;第二问结合古代文明交流分析;第三问结合一战的影响分析;第四问结合中国入选世界文化遗产的名称分析。

本题考查了人类文明交流、中华优秀传统文化的特点和价值,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

17.【答案】【小题1】变化:较快发展(发展速度不断加快)。原因:辛亥革命的推动;中国民族资本主义不断发展的推动;第一次世界大战期间,列强放松对中国的经济侵略。

【小题2】列强在华获得一系列特权;工业革命推动生产力的发展,资本与生产的集中;公司资力雄厚;机器轮船的性能优越;海外殖民扩张的加剧;先进的资本主义经营管理理念和方式。

【小题3】促进民族意识觉醒;提高国民身体素质;促进卫生知识在民众中传播,提高民众的卫生健康意识;推动医疗卫生事业的近代化。

【小题4】因素:古代影响城市的主要因素为政治、军事和宗教;中世纪之后,欧洲商品经济的发展深刻影响着城市的规模和职能;工业革命后,工业的发展成为影响城市发展的最突出因素。

【解析】1.

本题主要考查中国近代以来的城市化。解答本题需要掌握1901—1920年我国城市化发展有何变化及这一时期城市化发展的原因。

本题主要考查中国近代以来的城市化,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

2.

本题主要考查的是列强入侵对中国的影响。解答本题需要掌握外商在华轮运势力迅速扩张的原因。

本题主要考查的是列强入侵对中国的影响,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

3.

本题主要考查晚清卫生观念的传播。解答本题需要掌握晚清卫生观念传播的积极作用。

本题主要考查晚清卫生观念的传播,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

4.

本题主要考查欧洲城市发展。解答本题需要掌握不同阶段影响欧洲城市发展的主要因素。

本题主要考查欧洲城市发展,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

18.【答案】本题属于开放性试题,依据材料内容可知,反映了中国的茶叶传入西方后的概况和影响,因此可从东西方经济联系促进文化交流提取主题,然后结合新航路开辟的影响分析茶西传的背景,从饮茶对英国和西方文化的影响分析茶西传的影响,最后得出世界经济的联系对文化的发展会产生推动作用,推动文化多元化的形成和发展的结论。也可从世界文化发展的本土化以及多元化趋势提取主题,然后结合相关知识分析说明即可。

故答案为:

理解1:东西方经济联系促进文化交流。

论述:新航路开辟之后,世界市场逐渐形成,东西方的经济联系也得到进一步加强,作为东方商品之的茶在西方的传播也得到逐渐加强,其影响范围从17世纪的社会上层扩展至18世纪的几乎所有家庭。此后,饮茶逐渐发展成为英国人的生活习惯之一,并与文学作品相结合,形成英国自身的茶文化特点,这说明随着经济联系的加强,东方文化随之传播到西方,并逐渐与西方本土文化结合,从而呈现出文化的交流与融合的局面。

总结:综上,世界经济的联系对文化的发展会产生推动作用,推动文化多元化的形成和发展。

理解2:世界文化发展的本土化以及多元化趋势。

论述:新航路开辟后世界市场逐渐形成,东西方的经济联系也得到进一步加强,作为东方商品之一的茶在英国的传播也得到逐渐加强,由于英国自身社会生活习惯和與论以及文学的影响,饮茶在英国形成独特的精神文化价值,这说明英国茶文化逐渐呈现本土化的趋势。同时,英国茶文化的内容,和中国传统茶文化中“天人合一”的深层精神文化境界并不一样,这也体现茶文化在传播到西方之后发展成为另一种新型茶文化,这说明文化交流传播和发展中的多元化趋势。

总结:综上,世界文化在传播中会受到各种因素影响而因时因地有所不同,进而得到不断丰富发展。

【解析】本题考查中西方的文化交流。解题的关键是需对材料信息进行解读,从“茶的西传”出发,形成一定的历史认识,然后再结合材料和所学知识对形成的认识进行分析,总体上可以按照“理解一论述一总结”的结构来作答。作答时,注意所提炼观点明确、合理,必须源于材料;论据准确,史实引用合理;论证充分,逻辑严密,表述清楚;总结能体现历史认识的提升。

本题以茶的西传为切入点考查新航路开辟后中西方文化交流的相关知识,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

第1页,共1页

一、单选题(本大题共15小题,共45.0分)

1. 有学者指出:“中国早期北方建筑常采用穴居和半穴居的方式,随着生产力的提高,穴居、半穴居逐渐被地面上的土木建筑所取代。”作者强调影响北方居住形式变迁的主要因素是( )

A. 自然环境 B. 经济发展 C. 建筑材料 D. 安全保障

2. 下列关于文明的产生的先后顺序正确的是( )

A. 原始农业畜牧业发展——私有制产生——社会分工的发展——阶级出现——国家形成

B. 原始农业畜牧业发展——社会分工的发展——私有制产生——阶级出现——国家形成

C. 社会分工的发展——私有制产生——原始农业畜牧业发展——阶级出现——国家形成

D. 私有制产生——原始农业畜牧业发展——阶级出现——社会分工的发展——国家形成

3. 建立世贸组织的设想是在布雷顿森林会议上提出的,当时设想在成立世界银行和国际货币基金组织的同时,成立一个国际性贸易组织,从而使它们成为二战后左右世界经济的“货币一金融一贸易”三位一体的机构。三位一体的设想( )

A. 表明美国在该经济体系中居主导地位 B. 反映了世贸组织是该经济体系的核心

C. 有利于资本主义世界经济体系制度化 D. 说明资本主义世界经济体系已经形成

4. 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“我们发觉自己处于这样一个世界中:在这世界里,充满了流线型汽车、有轨电车和飞机…这个世界是有史以来唯一的一种经济统治一一工业文明的统治的一部分;它小但为西欧诸民族所分享,也为俄国人、美国人和日本人所分享,甚至还在某种程度上为中国人和印度人所分享。”这表明()

A. 世界普遍确立工业文明主导地位 B. 工业文明推广实质是各国之间相互借鉴

C. 交通工具变革成为文明演进关键 D. 世界市场逐步发展推动工业文明的扩展

5. 在欧洲,19世纪初的城市街道普遍使用鹅卵石铺路,到19世纪中期,已改用花岗石及方木块铺路,及至19世纪末发明用砖、混凝土和沥青铺路法后,欧洲各国的城市街道状况大为改观;新式自来水系统于1850年以后开始在伦敦、巴黎、柏林等城市建成,路灯制度从19世纪开始也日渐改良。上述变化主要反映了,欧洲当时( )

A. 工业化进程持续推进 B. 街道铺砌技术的进步

C. 各国市政立法的完善 D. 公共卫生事业的发展

6. 从隋唐到元明清,大运河线路的改变反映了( )

A. 西部地区的影响力增强 B. 政治经济格局发生变动

C. 黄河水患得到有效遏制 D. 统治者巩固海防的需要

7. 1844年电报问世,1851年海底电缆成功铺设,19世纪五六十年代中期出现的螺旋推进器、铁质外壳、复合式发动机以及表面冷凝器,被视为远洋蒸汽机轮(船)的“四大创新”。这些技术的广泛应用( )

A. 得益于世界市场的形成 B. 密切了世界各地的联系

C. 刺激了西方企业经营方式创新 D. 是科学与技术紧密结合的产物

8. 明朝后期,李时珍的《本草纲目》、徐光启的《农政全书》和宋应星的《天工开物》,分别系统记载了中国古代医药学农学、工艺学的相关知识,徐弘祖的《徐霞客游记》是一部地理和地质学名著。由此可推知( )

A. 经世致用成为社会共识 B. 传统科学技术进入系统总结阶段

C. 西学东渐呈现出新面貌 D. 中国的科学技术依旧领先于世界

9. 在汉代,朝鲜半岛官方曾邀请中国医生前去讲学,也有半岛人主动到中国学习中医,朝鲜半岛传统医学著作《东医宝鉴》就是在中国医学典籍《素问》《伤寒论》等的基础上编撰形成的;8世纪时,日本仿效唐代的教育制度,在中央设立太学,在地方设国学,学习《史记》《汉书》《礼记》《尚书》等中华传统经典著作。这反映了( )

A. 科举制度影响的深远 B. 中外经济文化交流互鉴的密切

C. 东亚文化具有同源性 D. 中华文明对周边国家的吸引力

10. 下列史实和结论对应正确的是( )

A. 早期佛教反对第一等级婆罗门的特权,提出“众生平等”----佛教的产生有利于提高人民社会地位

B. 4世纪末,罗马皇帝定基督教为国教,800年,教皇为查理举行了加冕礼----宗教与政治在西欧阶级社会相互依存

C. 622年,穆罕默德率信徒迁居麦地那,建立穆斯林公社----伊斯兰教的创立为国家统一奠定基础

D. 13世纪,巴黎教师行会得到罗马教皇和国王支持,自治权利得到保证----13世纪时西欧大学摆脱了教会控制

11. 2005年所有迁移者中有75%的租住者分布在28个国家,少于1990年的30个国家。1990年所有迁移者中的15%在美国,而2005年这个数字是20%,1990年至2005年,17个国家的新入人口增长数占了总数的75%。其中美国最多,增加了1500万人,其次是德国和西班牙,各增加了400万人以上。这一现象表明( )

A. 发达国家可以提供更多就业岗位 B. 发展中国家出现了人才流失现象

C. 国际性劳动市场分工日益合理化 D. 国际人口迁移流向发生巨大变化

12. 如图中的唐草纹是我国传统吉祥图案之一,由忍冬纹发展而来。忍冬纹最早产生于古埃及,经希腊传到印度,后随佛教传入我国,并在唐朝逐渐发展为自由饱满、富丽华美的唐草纹。唐草纹的形成,说明( )

A. 外来物品推动观念更新 B. 佛教冲击中国文化

C. 经济往来带动文化交流 D. 唐朝中外交往频繁

13. “南海一号”是一艘南宋时期福建泉州特征的木质古沉船,1987年在广东海域发现,是目前发现的最大的宋代船只,出水时间是2007年12月21日。下列表述正确的是( )

A. 沉船的出发地有可能是被誉为当时世界第一港的泉州

B. 沉船上有荷兰东印度公司定制的瓷器

C. 沉船地点位于中国古代海上丝绸之路上

D. 沉船上有大量景德镇出产的“青花瓷”

14. 1946年,英国宣布结束对约旦的委任统治,承认约旦独立;1947年6月,英国公布《蒙巴顿方案》,即《印度独立法案》,8月15日英国殖民当局分别向国民大会党和穆斯林联盟移交权力;1948年,锡兰(斯里兰卡)独立,成为英联邦的一个自治领。这些事件( )

A. 表明英国殖民政策随形势进行相应调整 B. 反映了社会主义力量的进一步增强

C. 推动了帝国主义在亚洲殖民体系的瓦解 D. 促使亚非民族独立运动进入新阶段

15. “东周时期,王朝软弱无力,封建主相互混战不绝,表面上是个多事的时期。不过,这也是一个社会经济发生根本变革,从而决定而且永久地决定中国发展进程的时期。”(斯塔夫里阿诺斯《全球通史》)这段话说明当时社会( )

A. 经济领域已发生较为深刻的变化 B. 面临激烈的社会变革与经济转型

C. 处于王室衰微与诸侯纷争的境地 D. 经济迅速发展与周王室权势渐强

二、材料解析题(本大题共3小题,共55.0分)

16. 文化在不断传承、交流与发展。阅读材料,完成下列要求。

材料一体现优秀传统文化的部分引文

《道德经》 人法地,地法天,天法道,道法自然。

《孟子 离娄上》 天下之本在国,国之本在家,家之本在身。

《礼记》 大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。

《周易》 天行健,君子以自强不息,地势坤,君子以厚德载物。

材料二任何一种文明的发展都不是孤立的,而是在和其他文明对立统一、冲突交融中展开的。……只有那些开放的、善于从其他文明中吸取营养的民族,才有长久旺盛的生命力。

——王天玺《多极世界和为贵——兼评亨廷顿“文明冲突论”》

材料三第一次世界大战后,整个欧洲都笼罩在“没落”“衰败”的悲凉气氛中,许多学人对自身文明的前途怀抱忧患意识,尤以德国哲学家斯宾格勒《西方的没落》,一书最具代表性……甚至掀起了一股“东方文化救世论”思潮……研究传播中国文化为宗旨的学术组织机构也大量涌现,巴黎大学中国学院、法兰克福大学中国学院、达姆斯塔特的“东方智慧学院”等等……形成了 19世纪以来中学西播的一次高潮,对战后西方文明的反省与重建起到一定积极作用。

——夏舒洋《一战后的中国文化西播热潮述评》

材料四中国 1985加入《世界遗产公约》和2004《保护非物质文化遗产公约》。

2006年通过《世界文化遗产保护管理办法》。

2011年通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》

(1) 根据材料一,概括中华优秀传统文化体现的理念。并结合所学知识,指出中国古代传统文化思想传承的载体。

(2) 从材料二中概括出作者的两个观点,并结合古代史的相关知识加以印证。

(3) 材料三反映了哪些文化现象?依据材料分析其出现的原因,结合所学知识指出同一时期还有哪些思潮出现和发展。

(4) 列举两个中国入选世界文化遗产的名称,指出中国在世界遗产保护中的地位。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 近代中国城市人口总数及城市化率

年份 全国总人数(万) 城市人口数(万) 城市化率(%)

1840 41281 2768 6.7

1843 41724 2825 6.6

1893 33671 2769 8.2

1901 42645 4173 9.8

1920 44715 4742 10.6

1931 46884 5106 10.9

1936 46962 5281 11.2

1949 54167 5765 10.6

——摘编自李蓓蓓等《中国近代城市化率及城市化分期》

材料二 第二次鸦片战争以后,随着侵略者特权的扩大,外商在华轮运势力也空前地扩张起来。旗昌、德忌利士、省港澳、公正、北清、太古、华海、扬子、怡和等轮船公司相继出现在各个口岸。这些公司资力雄厚,不仅拥有各自的码头仓栈,而且联设保险行号,俨然形成完整的外商轮船运输体系。据统计,各口外商船只进出吨位,自1868年的630余万吨增至1892年的2300万吨。24年间增长几达4倍。

——摘编自聂宝璋《轮船的引进与中国的近代化》

材料三 19世纪末20世纪初,“卫生”一词在晚清日益流行。由于近代社会的急剧转型,卫生涉及的已经不是个人或地方团体层面,而是同国家、民族联系在了一起。文化市场涌现大量的生理卫生、生殖医学的书籍和刊物,相关的广告与介绍也频繁见诸报端,大多强调泰西的兴盛与其对生理卫生学的重视密切关联,表示译者或作者的目的即在希望种族强盛上。

——摘编自张仲民《出版与文化政治:晚清的“卫生”书籍研究》

材料四 在欧洲和亚洲,从10世纪到18世纪,经济关系的转换改变了城市与其腹地之间简单的索取关系。当贸易变成了经济的引擎,城市商人开始进行买卖交易。他们一般购买原材料——羊毛、木材、香料。然后将其加工成制成品,如纺织品、小船和食品。……工业革命加速了城市化进程,尤其是在欧洲。以水力或火力为动力,工厂中被工业人口所操作的越来越多的新机器形成了大规模生产。过去以教堂或宫殿为中心、被城墙环绕、集中在市场或河流旁的城市,现在有了根本性变化:城市的经济财富集中在工厂、铁路和工厂工人的住房上。

——阿瑟 格蒂斯等《地理学与生活》,世界图书出版公司2013年

(1) 依据材料一,分析1901—1920年我国城市化发展有何变化。并结合所学知识,分析这一时期城市化发展的原因。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括外商在华轮运势力迅速扩张的原因。

(3) 据材料三并结合所学知识,简析晚清卫生观念传播的积极作用。

(4) 根据材料四并结合所学,简要分析说明不同阶段影响欧洲城市发展的主要因素。

18. 茶本是中国传统文化中的一朵奇葩,却在近代时期的英国社会广泛传播开来。阅读材料,回答问题。

中国风在十七八世纪的欧洲曾盛行一时,影响了其社会生活的各个层面,茶的西传正是基于这一历史大背景。17世纪上半叶茶传入英国,此时饮茶仅局限于社会上层,消费量较为有限;至18世纪中叶,英国东印度公司茶叶进口量猛增,此时几乎所有的家庭账册均记载了饮茶的相关开支。英国人的饮茶偏好逐渐由绿茶转向红茶且添加牛奶与糖,此举逐渐成为英式饮茶的习惯性做法,“下午茶”也在英国社会日渐流行起来。饮茶传入英国后其有益于健康的特质在争论中逐渐为社会各界所认可,而加入牛奶与糖更在一定程度上被视为功效的增加或强化。随着饮茶在英国逐渐传播开来,其在诗歌、小说、散文乃至绘画中也多有体现,更是寄托了英国人对家的深厚情感,体现出其独特的精神文化价值;不过传播谋介对饮茶的介绍偏重实用功效,至于相关的精神文化内容则几无关注,这与中国茶文化追求“天人合一”的深层精神文化境界的取向不同。

--摘编自刘章才《饮茶在近代英国的本土化论析》根据材料,谈谈你对“茶的西传”的理解。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

答案和解析

1.【答案】B

【解析】根据材料信息“随着生产力的提高”可知,作者强调的是经济发展水平影响了北方居住形式的变迁,故选B项;

A、C、D三项不是“主要因素”,故排除。

故选:B。

本题考查古代的村落、集镇和城市,题干中的关键信息是“随着生产力的提高”。

本题主要通过古代的村落、集镇和城市来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和唯物史观、史料实证、历史解释等素养。

2.【答案】D

【解析】结合所学可知,原始社会时期,西亚地区率先发展原始农业和畜牧业;原始农业和畜牧业不断发展并传播,人类由食物的采集者变成生产者,农业和手工业相分离;随着劳动生产率的不断提升和社会分工的细化,剩余产品出现,私有制产生,社会分化为统治者和被统治者两大阶级,统治阶级为维护统治,建立了国家机器,国家形成,D项正确;

ABC对于文明产生的先后顺序描述有误,排除ABC项。

故选:D。

本题考查人类文明的产生,解答本题需要掌握人类文明的产生过程。

本题考查人类文明的产生,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

3.【答案】C

【解析】材料反映的是战后世界经济体系的特点,从材料明显可以看出战后形成的世界经济体系,有利于资本主义世界经济朝着制度化体系化方向发展,故选C项。排除ABD项。

4.【答案】D

【解析】确立工业文明主导地位材料未体现,故选A;

各国之间相互借鉴材料未体现,故B错误;

变通工具变革成为文明演进关键,表述错误,故C错误;

从“流线型汽车、有轨电车和飞机”可知第二次工业革命已完成,世界市场最终形成,“为西欧诸民族所分享,也为俄国人、美国人和日本人所分享,甚至还在某种程度上为中国人和印度人所分享”可知,世界市场逐步发展推动工业文明的扩展,故D正确。

故选:D。

本题考查世界市场形成的相关史实,旨在考查学生准确解读材料的能力。

世界市场是世界各国之间进行商品和劳务交换的领域。它包括由国际分工联系起来的各个国家商品和劳务交换的总和。可见,世界市场这一概念是由其外延和内涵两方面构成的。世界市场的外延指的是它的地理范围。世界市场的内涵指的是与交换过程有关的全部条件和交换的结果,包括商品、技术转让、货币、运输、保险等业务,其中商品是主体,其他业务是为商品和劳务交换服务的。

本题属于中档题,旨在考查学生准确解读材料的能力。从“流线型汽车、有轨电车和飞机”可知第二次工业革命已完成,世界市场最终形成,“为西欧诸民族所分享,也为俄国人、美国人和日本人所分享,甚至还在某种程度上为中国人和印度人所分享”可知,世界市场逐步发展推动工业文明的扩展。

5.【答案】A

【解析】根据材料“至19世纪末发明用砖、混凝土和沥青铺路法后,欧洲各国的城市街道状况大为改观;新式自来水系统于1850年以后开始在伦敦、巴黎、柏林等城市建成,路灯制度从19世纪开始也日渐改良”可知,欧洲的城市街道和城市设施随着工业化的发展得到不断完善,A项正确;

街道铺砌技术的进步只是城市设施建设的一部分,不能全面反映材料信息,排除B项;

材料信息没有涉及市政立法的完善,排除C项;

材料主旨强调城市化的进程,并不是强调公共卫生事业的发展,排除D项,

故选:A。

本题考查第一次工业革命的影响,结合题干“至19世纪末发明用砖、混凝土和沥青铺路法后,欧洲各国的城市街道状况大为改观;新式自来水系统于1850年以后开始在伦敦、巴黎、柏林等城市建成,路灯制度从19世纪开始也日渐改良”及工业革命对社会生活的影响进行分析。

本题考查第一次工业革命的影响,考查学生根据材料进行分析理解的能力。

6.【答案】B

【解析】通过材料图片分析可知,隋唐大运河通过洛阳地区,北达涿郡,南至余杭,元朝大运河经过今天的山东地区,从北京直通到杭州,不经过洛阳。运河属漕运,主要功能是运输粮食,路线的变化说明中国的经济重心逐步南移,政治经济格局发生变动,B项正确;

元朝加强了对于西部边疆的治理但通过图片无法明确西部影响力的增强,且结合史实可知,东部影响力逐步增强,排除A项;

元朝时期黄河水患得到一定程度上的有效治理,但大运河改道的主要原因仍是要解决南北之间的沟通往来,所以黄河水患的治理不是改道的本质,排除C项;

元朝海防主要与沿海倭患有关,大运河的改道反而与海防相反,与史实不符,排除D项。

故选:B。

本题主要考查的是隋唐到元明清大运河线路的改变,解答本题需要准确解读题意并结合大运河的相关知识分析。

本题主要考查的是隋唐到元明清大运河线路的改变,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

7.【答案】B

【解析】据材料“远洋蒸汽机轮(船)”,结合所学可知第二次工业革命影响下,世界交通通信的进步,密切了世界各地的联系,B项正确;

材料体现的是技术对世界市场的作用,并不是世界市场对技术的作用,因果关系颠倒,排除A项;

仅从材料,无法得出西方企业经营方式的创新,排除C项;

材料体现的是这些技术应用的作用,并不是第二次工业革命的特点,排除D项。

故选:B。

本题考查了资本主义世界市场的形成,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了资本主义世界市场的形成,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

8.【答案】B

【解析】明清之际,经世致用是部分思想家的主张和实践,并未成为社会普遍共识,排除A项;

根据材料“李时珍的《本草纲目》、徐光启的《农政全书》和宋应星的《天工开物》,分别系统记载了中国古代医药学农学、工艺学的相关知识”并结合所学知识可知,明朝末期,《本草纲目》《农政全书》《天工开物》等著作都是对中国古代科学技术某一领域的总结性著作,这说明中国古代传统科学技术进入系统总结阶段,B项正确;

材料没有涉及西学东渐的情况,排除C项;

明清时期,中国的科学技术开始落后于西方,排除D项。

故选:B。

本题主要考查的是中国古代科技,解答本题需要掌握中国古代科技的特点。

本题主要考查的是中国古代科技,旨在考查学生准确解读材料信息和分析问题的能力。本题材料设置和选项设置均有一定难度,总体难度适中。

9.【答案】D

【解析】由题干信息可知,中国周边的朝鲜和日本积极学习中国的中医文化、经典著作、教育制度,说明中华文明对周边国家具有强大的吸引力,D项正确;材料不仅仅涉及到科举制度的影响,排除A项;材料中仅提及中国传统文化对朝鲜半岛和日本的影响,B项中“交流互鉴”的说法错误,排除B项;文化具有民族性、多元性特点,C项中“同源性”的说法过于绝对化,排除C项。

10.【答案】B

【解析】A.结合所学知识,佛教的产生有利于提高人民社会地位不正确,故排除A;

B.结合所学知识,罗马帝国将基督教定为国教,后来教皇为查理举行加冕仪式,西欧宗教和政治势力依存,故B正确;

C.穆斯林公社是阿拉伯语“乌马”的意译,公元622年伊斯兰教创始人穆罕默德在麦地那建立的政教合一的阿拉伯国家的原初形态,故C不符合题干,故排除C;

D.13世纪时西欧大学摆脱了教会控制,不符合史实,故排除D。

故选:B。

本题考查中世纪的欧洲。主要考查中世纪欧洲的社会状况。

解答本题,学生要能够通过材料结合所学知识,分析古代不同文明的不同特征。主要考查学生对材料信息的解读能力和知识的迁移运用能力。

11.【答案】D

【解析】材料描述现象为国际移民越来越向少数国家集中,且美国吸引的移民最多,德国和西班牙次之,结合所学可知国际人口迁移方向已经由起初的殖民者向殖民地迁移转向以发展中国家向发达国家迁移为主,故选D项;

材料中并未指出发达国家可以提供更多岗位,A项错误;

材料主旨是人口迁移流向,而不是发展中国家人才的流失,故B项错误;

本题并未涉及全球劳动力市场的分工问题,C项错误。

故选:D。

本题考查经济全球化的发展趋势,考生可结合材料“1990年所有迁移者中的15%在美国,而2005年这个数字是20%,1990年至2005年,17个国家的新入人口增长数占了总数的75%。其中美国最多,增加了1500万人,其次是德国和西班牙,各增加了400万人以上”进行分析。

本题考查经济全球化的发展趋势,考查考生灵活运用所学知识进行解题的能力,考生需要具备扎实的历史基础才能深刻理解材料所体现的主旨。

12.【答案】C

【解析】根据“忍冬纹最早产生于古埃及,经希腊传到印度,后随佛教传入我国,并在唐朝逐渐发展为自由饱满、富丽华美的唐草纹”可得出唐朝在对外交往过程中吸收了外来的文化,因此反映出经济往来带动文化交流,C项正确。

材料没有体现观念更新,排除A项;

材料没有反映佛教的影响,排除B项;

唐朝中外交往频繁只是总体的反映,但材料强调文化方面的影响,排除D项。

故选:C。

本题主要考查中西方文化交流,考生可根据材料“忍冬纹最早产生于古埃及,经希腊传到印度,后随佛教传入我国,并在唐朝逐渐发展为自由饱满、富丽华美的唐草纹”分析。

本题主要考查中西方文化交流,既考查了考生的基础知识,又考查了考生理解材料的能力。

13.【答案】C

【解析】泉州被誉为当时世界第一港是在元朝,故排A。

荷兰东印度公司建立于17世纪,故排除B。

宋代船只在广东海域发现,广东是中国古代海上丝绸之路经过区域,故C正确。

景德镇出产“青花瓷”是在元朝时期,故排除D。

故选:C。

本题考查中国古代“海上丝绸之路”的相关知识。关键信息是:1987年在广东海域发现,是目前发现的最大的宋代船只。

本题考查中国古代对外贸易的相关知识,旨在考查学生准确解读材料信息和分析问题的能力。本题选项涉及的知识面广,有一定的难度。

14.【答案】C

【解析】从材料“1946年,英国宣布结束对约旦的委任统治,承认约旦独立;1947年6月,英国公布《蒙巴顿方案》,即《印度独立法案》,8月15日英国殖民当局分别向国民大会党和穆斯林联盟移交权力;1948年,锡兰(斯里兰卡)独立,成为英联邦的一个自治领”和所学知识可知,大英帝国很多的殖民地都获得了独立,英国的殖民体系逐渐瓦解,C正确;

ABD选项是对材料片面的理解,排除。

故选:C。

本题考查第二次世界大战与世界殖民体系的瓦解,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查第二次世界大战与世界殖民体系的瓦解,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

15.【答案】B

【解析】A项说法只是题干中社会经济发生根本变革”的体现,因此较片面;

B从题中可知,当时天子衰微,分封制崩溃,封建土地私有制出现,中国社会处在转型时期。因此B项符合题意;

C项说法只是题中“王朝软弱无力,封建主相互混战不绝”的体现,因此较片面;

D周王室权势渐强说法不符合史实。

故选:B。

本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,材料中“东周时期”是指“春秋战国时代”,“王朝软弱无力,封建主相互混战不绝”是指周王室衰微,分封制崩溃,诸侯混战不断。“社会经济发生根本变革”是指封建土地私有制出现,土地私有制逐步代替井田制决定了中国发展的进程因此社会处在转型时期。

春秋战国时期,政治:新兴地主阶级迫切要求建立强有力的中央集权以维护其政治和经济利益;经济:井田制的瓦解、封建生产关系的产生;

思想:由于统治阶级放松思想控制,出现了百家争鸣的局面;军事:各国为了争夺土地人口资源互相吞并,连年战争。

16.【答案】【小题1】理念:崇尚天人合一,道法自然;提倡爱国、追求家国情怀;崇德尚贤,推崇天下为公;崇尚自强不息,厚德载物。

载体:学校,书籍,图书馆。(任意2点)

【小题2】观点一:文明是联系和交流的;观点二:要吸取优秀文明的成果。

印证观点一:丝绸之路,东学西渐(四大文明传播等)西学东渐,阿拉伯成为东西方文化传播的桥梁(其他符合此观点的知识也可以)玄奘西游,鉴真东渡。(任意两点)

印证观点二:古代日本、朝鲜、越南等学习中国优秀文化、制度等,推动自身发展;中国古代引进外国的作物,学习外国的科学文化;古代罗马学习古希腊文化;拜占庭帝国学习古希腊罗马文化。(答具体史实也可以,如引入葡萄等,学习佛教等)(任意两点)

【小题3】现象:对西方文明的反思;形成中学西播高潮。

原因:一战暴露了西方文明的弊端;学者、机构等的推动;中国文化的价值。

思潮:亚非拉民族民主意识觉醒;马克思列宁主义(社会主义)和平主义。

【小题4】名称:任意两个即可。

地位:中国成为推动世界遗产保护的重要力量,体现一个文明大国守护人类共同财富的担当。

【解析】本题考查了人类文明交流、中华优秀传统文化的特点和价值,第一问要求学生阅读史料并结合中华优秀传统文化体现的理念作出回答;第二问结合古代文明交流分析;第三问结合一战的影响分析;第四问结合中国入选世界文化遗产的名称分析。

本题考查了人类文明交流、中华优秀传统文化的特点和价值,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

17.【答案】【小题1】变化:较快发展(发展速度不断加快)。原因:辛亥革命的推动;中国民族资本主义不断发展的推动;第一次世界大战期间,列强放松对中国的经济侵略。

【小题2】列强在华获得一系列特权;工业革命推动生产力的发展,资本与生产的集中;公司资力雄厚;机器轮船的性能优越;海外殖民扩张的加剧;先进的资本主义经营管理理念和方式。

【小题3】促进民族意识觉醒;提高国民身体素质;促进卫生知识在民众中传播,提高民众的卫生健康意识;推动医疗卫生事业的近代化。

【小题4】因素:古代影响城市的主要因素为政治、军事和宗教;中世纪之后,欧洲商品经济的发展深刻影响着城市的规模和职能;工业革命后,工业的发展成为影响城市发展的最突出因素。

【解析】1.

本题主要考查中国近代以来的城市化。解答本题需要掌握1901—1920年我国城市化发展有何变化及这一时期城市化发展的原因。

本题主要考查中国近代以来的城市化,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

2.

本题主要考查的是列强入侵对中国的影响。解答本题需要掌握外商在华轮运势力迅速扩张的原因。

本题主要考查的是列强入侵对中国的影响,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

3.

本题主要考查晚清卫生观念的传播。解答本题需要掌握晚清卫生观念传播的积极作用。

本题主要考查晚清卫生观念的传播,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

4.

本题主要考查欧洲城市发展。解答本题需要掌握不同阶段影响欧洲城市发展的主要因素。

本题主要考查欧洲城市发展,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

18.【答案】本题属于开放性试题,依据材料内容可知,反映了中国的茶叶传入西方后的概况和影响,因此可从东西方经济联系促进文化交流提取主题,然后结合新航路开辟的影响分析茶西传的背景,从饮茶对英国和西方文化的影响分析茶西传的影响,最后得出世界经济的联系对文化的发展会产生推动作用,推动文化多元化的形成和发展的结论。也可从世界文化发展的本土化以及多元化趋势提取主题,然后结合相关知识分析说明即可。

故答案为:

理解1:东西方经济联系促进文化交流。

论述:新航路开辟之后,世界市场逐渐形成,东西方的经济联系也得到进一步加强,作为东方商品之的茶在西方的传播也得到逐渐加强,其影响范围从17世纪的社会上层扩展至18世纪的几乎所有家庭。此后,饮茶逐渐发展成为英国人的生活习惯之一,并与文学作品相结合,形成英国自身的茶文化特点,这说明随着经济联系的加强,东方文化随之传播到西方,并逐渐与西方本土文化结合,从而呈现出文化的交流与融合的局面。

总结:综上,世界经济的联系对文化的发展会产生推动作用,推动文化多元化的形成和发展。

理解2:世界文化发展的本土化以及多元化趋势。

论述:新航路开辟后世界市场逐渐形成,东西方的经济联系也得到进一步加强,作为东方商品之一的茶在英国的传播也得到逐渐加强,由于英国自身社会生活习惯和與论以及文学的影响,饮茶在英国形成独特的精神文化价值,这说明英国茶文化逐渐呈现本土化的趋势。同时,英国茶文化的内容,和中国传统茶文化中“天人合一”的深层精神文化境界并不一样,这也体现茶文化在传播到西方之后发展成为另一种新型茶文化,这说明文化交流传播和发展中的多元化趋势。

总结:综上,世界文化在传播中会受到各种因素影响而因时因地有所不同,进而得到不断丰富发展。

【解析】本题考查中西方的文化交流。解题的关键是需对材料信息进行解读,从“茶的西传”出发,形成一定的历史认识,然后再结合材料和所学知识对形成的认识进行分析,总体上可以按照“理解一论述一总结”的结构来作答。作答时,注意所提炼观点明确、合理,必须源于材料;论据准确,史实引用合理;论证充分,逻辑严密,表述清楚;总结能体现历史认识的提升。

本题以茶的西传为切入点考查新航路开辟后中西方文化交流的相关知识,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

第1页,共1页

同课章节目录