高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 第10课 辽夏金元的统治 课件(共33张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 第10课 辽夏金元的统治 课件(共33张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

《天龙八部》是我们非常熟悉的一部小说,他由金庸先生所写。这部小说的主人公,叫做乔峰,他还有个本命叫萧峰。他虽长在北宋却是名副其实的契丹人。契丹族是我国的一个少数民族。该民族在我国历史上建立了一个什么样的政权,该政权在制度上又有哪些创新举措呢?

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第10课 辽夏金元的统治

课标要求:

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

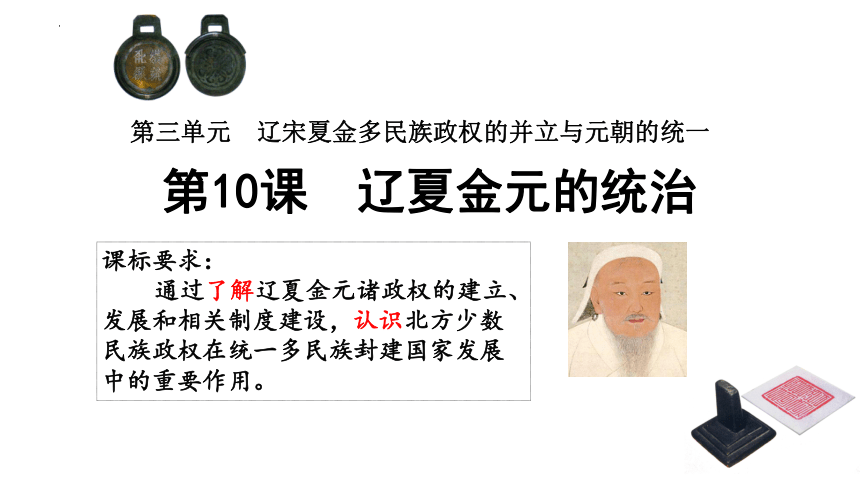

政权并立到国家统一

中国历史纪年表(唐——清)

指出辽夏金元阶段时间段,概括本时期的主要阶段特征

公元10世纪-14世纪(916-1368年);多民族政权并立到元代国家统一

一、辽与西夏

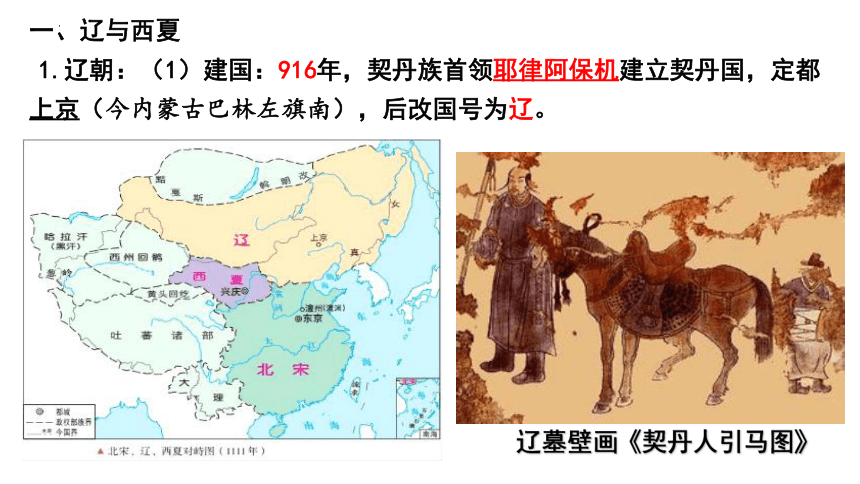

1.辽朝:(1)建国:916年,契丹族首领耶律阿保机建立契丹国,定都上京(今内蒙古巴林左旗南),后改国号为辽。

辽墓壁画《契丹人引马图》

(2)制度:

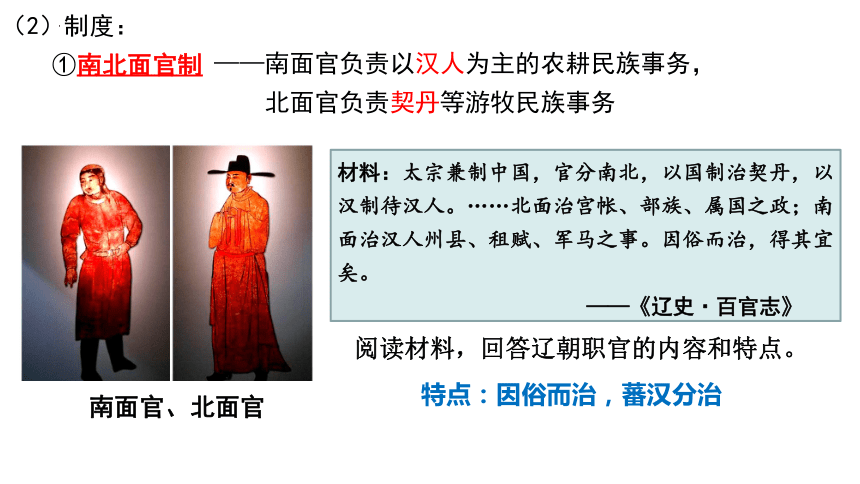

①南北面官制

南面官、北面官

材料:太宗兼制中国,官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人。……北面治宫帐、部族、属国之政;南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——《辽史·百官志》

阅读材料,回答辽朝职官的内容和特点。

特点:因俗而治,蕃汉分治

——南面官负责以汉人为主的农耕民族事务,

北面官负责契丹等游牧民族事务

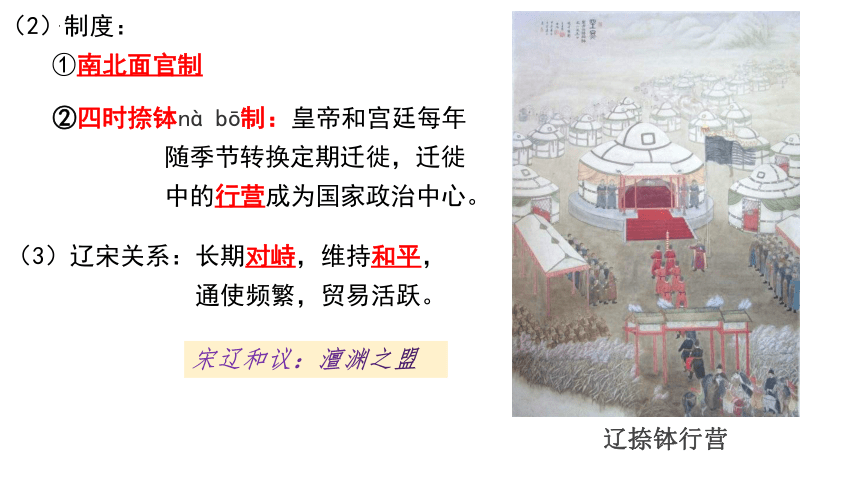

②四时捺钵nà bō制:皇帝和宫廷每年随季节转换定期迁徙,迁徙中的行营成为国家政治中心。

(3)辽宋关系:长期对峙,维持和平,

通使频繁,贸易活跃。

辽捺钵行营

(2)制度:

①南北面官制

宋辽和议:澶渊之盟

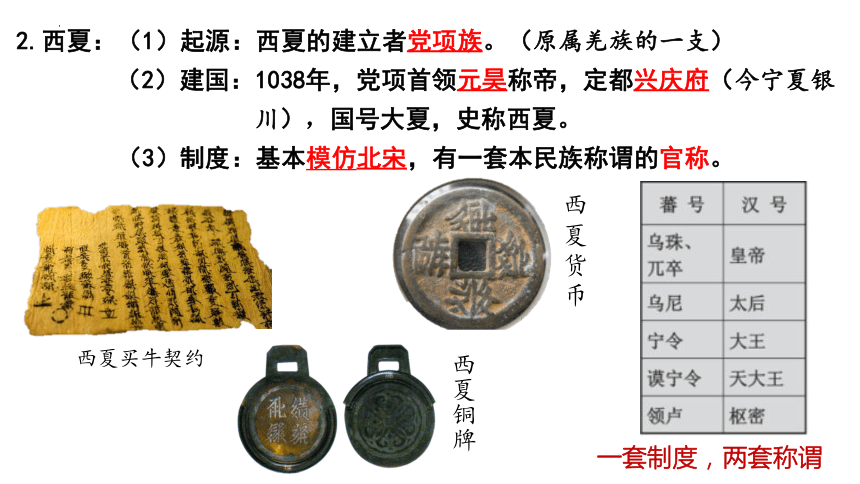

2.西夏:(1)起源:西夏的建立者党项族。(原属羌族的一支)

(2)建国:1038年,党项首领元昊称帝,定都兴庆府(今宁夏银

川),国号大夏,史称西夏。

(3)制度:基本模仿北宋,有一套本民族称谓的官称。

西夏货币

西夏铜牌

一套制度,两套称谓

西夏买牛契约

二、金朝入主中原

1.建立:1115年,女真族首领完颜阿骨打称皇帝建立金朝

定都会宁府,也称上京。(今黑龙江阿城)

女真

猎人

“白山黑水”是女真族的兴起地

长白山

黑龙江

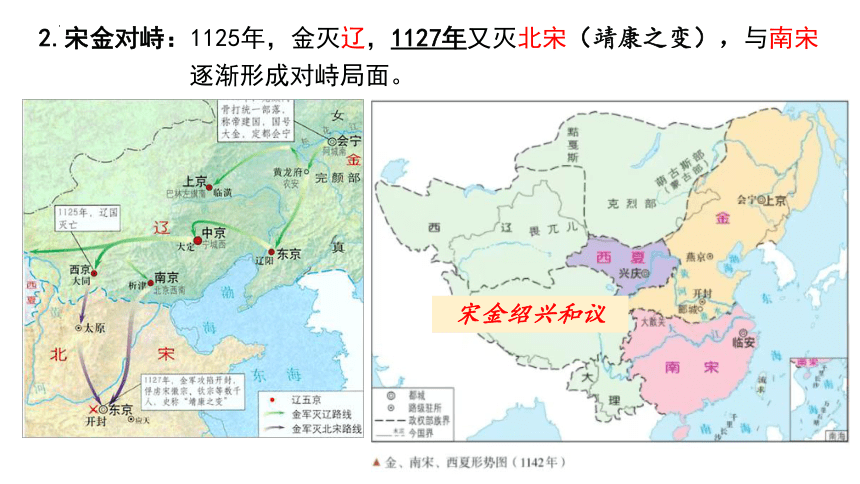

2.宋金对峙:1125年,金灭辽,1127年又灭北宋(靖康之变),与南宋

逐渐形成对峙局面。

宋金绍兴和议

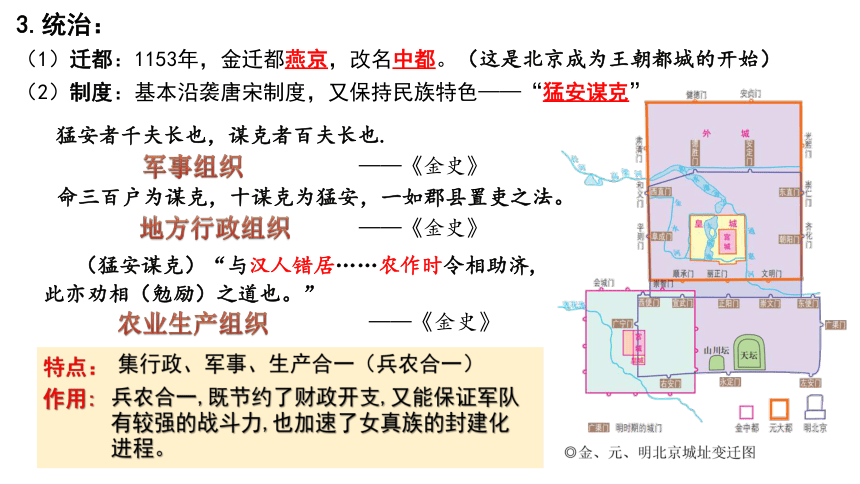

3.统治:

(1)迁都:1153年,金迁都燕京,改名中都。(这是北京成为王朝都城的开始)

(2)制度:基本沿袭唐宋制度,又保持民族特色——“猛安谋克”

猛安者千夫长也,谋克者百夫长也.

——《金史》

命三百户为谋克,十谋克为猛安,一如郡县置吏之法。

——《金史》

军事组织

地方行政组织

(猛安谋克)“与汉人错居……农作时令相助济,此亦劝相(勉励)之道也。”

——《金史》

农业生产组织

特点:

作用:

集行政、军事、生产合一(兵农合一)

兵农合一,既节约了财政开支,又能保证军队有较强的战斗力,也加速了女真族的封建化进程。

(3)鼎盛:金世宗在位时进入鼎盛时期,史称“大定之治”。

(4)衰落:金世宗死后,受到北方游牧民族的袭扰,猛安谋克又日益

腐化,统治逐渐衰落。

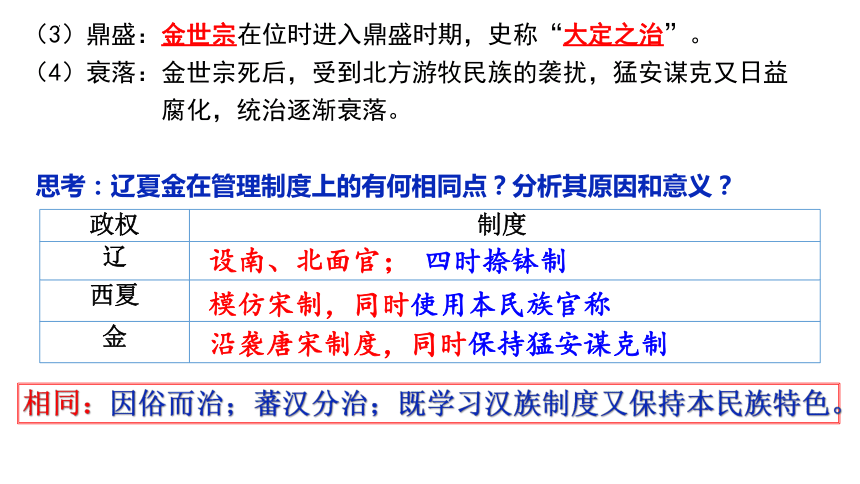

思考:辽夏金在管理制度上的有何相同点?分析其原因和意义?

政权 制度

辽

西夏

金

相同:因俗而治;蕃汉分治;既学习汉族制度又保持本民族特色。

设南、北面官;

四时捺钵制

模仿宋制,同时使用本民族官称

沿袭唐宋制度,同时保持猛安谋克制

影响:缓和了民族矛盾,有利于社会稳定,巩固了统治;推动了少数民族的封建化(汉化);加快了民族交融;对后世的政治制度产生重要影响(因俗而治的理念为后世所沿用)。

问题探究

依据上述内容,概括辽、西夏、金在管理制度上的相同点,并分析其原因和意义?

原因:占领了以汉族为主体的具有先进文明的中原北方大部分地区,使得少数民族政权面临着复杂的社会形势。

民族众多,成分复杂

部落制

奴隶制

封建制

各民族发展阶段不同

生产方式多样

游牧经济

农牧兼营

农耕经济

(1)建国:1206年,漠北蒙古部首领铁木真统一草原各部,建立蒙古汗国,

被尊为“成吉思汗”。

(2)扩张:蒙古军队先后灭掉西辽、西夏和金朝,收服吐蕃诸部,兼并云南的大理政权,还远征到中亚、西亚、东欧地区。

1206年

建立蒙古汗国

◎铁木真

1218年

灭西辽

1227年

灭西夏

1234年

灭金朝

收服吐蕃

兼并云南

远征亚欧

三、从蒙古崛起到元朝统一

1.蒙古崛起

2.元朝统一:

(1)元朝建立:1260年,忽必烈即位;1271年,忽必烈定国号为大元,

次年定都大都。忽必烈就是元世祖。

(2)统一历程:①1276年,灭南宋。

②1279年,击败南宋余部完成统一。文天祥被俘就义。

◎四大汗国示意图

(3)统一意义:

结束了长期分裂割据局面,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础。

元世祖

拓展:从分裂割据到大统一的朝代

秦朝、西晋、隋朝、元朝

元朝是中国历史上第一个由北方少数民族建立的大一统王朝。

崖山之战

3.元朝巩固统一的措施

(1)经济:筑驿道 设驿站 急递铺

急递铺令牌

①驿道:以大都为中心修筑了四通八达的驿道。

②驿站:为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。元顺帝时全国有驿站1500多处。

③急递铺:元代官方邮递系统,负责传递公文。

海上丝绸之路进入鼎盛时期,陆路和海路的交通范围进一步扩大,开创了中外交通的新局面,使中外经济、文化和科技的交流进一步发展起来。

吏部户部礼部兵部刑部工部中书省(行政)元:中书省一省制御史台(监察)枢密院(军事)左丞相右丞相平章政事相权反弹3.元朝巩固统一的措施(2)政治:①中央:中书省掌管全国的行政事务1.结合所学知识,思考元朝为什么实行一省制?如何认识此制度?原因:元朝疆域辽阔,政务繁忙,为提高行政效率。认识:提高了行政效率,但易造成宰相专权2.结合所学知识,思考元朝中书省与唐朝中书省有何不同?不同:元朝中书省总理全国政务,是国家最高行政机关。唐朝中书省是中央三省中的一省,负责草拟政令,是决策机构。(2)政治:①中央:中书省

②地方:行省制度——中书省委派官员代表中书省处理地方事务,称行中书省,简称行省。

共设10个行省

中书省直辖的“腹里”

宣政院直辖地

(河北、山西、山东)

(今西藏、青海部分)

材料一:行省皆掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里,……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运,军国重事,无不领之。 ——《元史·百官志七》

材料二:元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,这在中国古代地方行政区划史上具有转折意义。腹里乃中书省的直辖区,地近京畿,位置重要。为了打破太行山之险,让腹里地跨太行山东西两侧,合并山东、山西,河北、蒙古等地。为了打破南岭之险,采取南北纵切的方法,让湖广行省越过南岭而有广西之地,又使江西行省跨过南岭而有广东之地。

——范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

拓展探究: 结合地图及以上材料,行省制度有哪些特点?如何评价?

山川形便:依凭山脉、河流、湖泊等自然地物作为行政区边界,使行政区与自然地理区保持一致的划界方式。

犬牙交错:故意违反山川形便的原则,将不属于同一地理区域放在两个行政区,或者将山川河流阻隔的两个区域放在同一个行政区,目的是为了加强对这些区域的统治,避免地方凭借山川河流阻隔形成割据。

材料一:行省皆掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里,……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运,军国重事,无不领之。 ——《元史·百官志七》

材料二:元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,这在中国古代地方行政区划史上具有转折意义。腹里乃中书省的直辖区,地近京畿,位置重要。为了打破太行山之险,让腹里地跨太行山东西两侧,合并山东、山西,河北、蒙古等地。为了打破南岭之险,采取南北纵切的方法,让湖广行省越过南岭而有广西之地,又使江西行省跨过南岭而有广东之地。

——范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

行省权力

大而不专

拓展探究: 结合地图及以上材料,行省制度有哪些特点?如何评价?

行省辖区广阔,军政大权集中

行省长官由中央官担任,打破自然疆界划分行政区(犬牙交错),集权与分权相结合。

——有利于提高行政效率;

——有利于加强中央集权;

②地方:行省制度——中书省委派官员代表中书省处理地方事务,称为行中书省,简称行省。

☆行省制作用:

A.提高了行政效率,巩固了多

民族国家的统一,加强了中央

集权;

B.促进了边疆少数民族地区政

治、经济和文化的发展;

C.是我国古代地方行政制度的

重大变革,是我国省制的开端。

(2)政治:①中央:中书省

元朝对边疆的管理

1

3

2

琉球

在西域设置北庭都元府、宣尉司管理

设置宣政院管辖吐蕃

在福建设置澎湖巡检司,台湾正式成为我国领土的一部分

(2)政治:③边疆:因俗而治

西藏自此成为中国的一个地方行政区划

4.元朝的民族关系

(1)民族交融:

①表现:a.蒙古族:大量迁入中原,同汉族杂居相处。

b.回回(回族前身):来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处,不断通婚,逐渐被吸收、融合而形成。

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

回

②影响:促进了各族经济、文化的发展 和交融。

互通婚姻

逐渐交融

杂居相处

共同生活

4.元朝的民族关系

(2)民族政策

据材料并结合所学知识,说说元朝采取的民族政策是什么?简析这些民族政策的目的和影响。

材料 “非我族类,其心必异”,要想控制统治范围内的各个民族,最好的办法就是,利用各民族之间的矛盾,区别对待各民族,使其互相牵制,以使统治民族坐收渔利。“四等人”制是统治技巧的表现之一,差异对待,最终省时省力地巩固自身统治。 ——鲁玉《试论元代“四等人”制》

政策:四等人制

目的:维护蒙古贵族的特权和统治

影响:消极:民族矛盾更加尖锐,加速元朝的灭亡;积极:民族间的交往和交融得到进一步发展。

——四等人制

5.元朝灭亡:

(1)原因:阶级矛盾日益严重。

(2)概况:14世纪中叶,农民起义爆发,不久元朝灭亡(1368年)。

(3)结果:以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。

大批留居内地的蒙古人、色目人等,逐渐与汉族相融合。

◎红巾军起义

材料一 从唐末五代十国的分裂状态到辽宋夏金两三个政权同时并存、对峙,再到北方强悍的蒙古族迅速崛起的这一历史时期,中国逐渐走向空前的大统一。

——《中国大通史》

探究 辽夏金元对统一多民族国家的作用

材料二 金世宗在位,金朝进入鼎盛时期,政治稳定,经济繁荣,史称“大定之治”,世宗被百姓誉为“小尧舜”。

——《中外历史纲要上》

材料三 元朝时,很多蒙古人迁入中原往交流交融也同汉族杂居相处。来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处、不断通婚,逐渐被吸收、融合而形成我国回族的前身——回回。

——《中外历史纲要上》

根据上述材料并结合所学知识,概括辽夏金元政权对统一多民族封建国家发展中的重要作用。

从局部统一到元代的大统一

不同区域经济得到开发

民族交融、少数民族封建化、多元一体

①完成了局部地区的统一到元代的大统一;

②开发了不同区域的经济;

③推动了游牧渔猎民族向农耕文明的转化,促进了少数民族地区的封建化;

④促进了中原王朝制度向少数民族政权拓展,有利于民族融合;

⑤推动了中华民族多元一体格局的形成。

探究 辽夏金元对统一多民族国家的重要作用

多元一体的中国观念

材料三 金代钱币

材料四 辽金元明清北京城

课本P55

辽夏金元的统治

辽与西夏

辽

西夏

南北面官制

四时捺钵制

金朝入主中原

猛安谋克制

宋金对峙

元朝的统治

蒙古崛起——元朝统一

巩固统一

中央:中书省

地方:行中书省

民族关系

民族交融

四等人制

本课小结

政权并立到国家统一

学习任务1 根据教材并结合初中学过的知识梳理下列表格

政权 辽 西夏 金 元

时间 916-1125 1038-1227 1115-1234 1206(蒙古)

1271-1368

民族

建立者

都城

主要制度

灭亡于

契丹族

党项族

女真族

蒙古族

耶律阿保机

元昊

完颜阿骨打

铁木真(蒙古)

忽必烈(元)

上京

兴庆府(今银川)

南北面官

金

模仿北宋

民族称谓

蒙古

中都

沿袭唐宋

猛安谋克

蒙古

大都(今北京)

行省制度

四等人制

农民起义

百家争鸣

“崖山之后无中华,明亡之后无华夏”

—日本学者

崖山海战是1279年宋朝军队与蒙古军队在崖山进行的大规模海战,此役标志着南宋残余势力的彻底灭亡,蒙元最终统一中国。

该观点意指:此战后南宋的灭亡标志着中国古典时代的终结,标志着古典意义华夏文明的衰败与陨落。

对此观点,你如何看待?(试结合材料论述观点)

崖山之役并非中华文化的断层或消失,元朝继承、吸收借鉴了大量中原文化。

表明立场、态度或观点

反驳及论证

进一步论证观点

揭示错误实质

该观点错误

无论女真之金政权还是蒙古之元帝国,皆为56个民族大家庭之一员建立的政权,仅为政权之更迭,非文化之断绝。

该观点实质是大汉民族主义或者王朝中心论,应摒弃。

参考答案

辽夏金元的统治

政权更替

民族

女真族

课堂小结

制度建设

治理贡献

契丹族

党项族

蒙古族

元朝(1271-1368)

辽朝

金朝

行省制度

元朝

创新制度

多元一体

驿传制度

边疆治理

中央

地方

辽朝(916-1125)

西夏(1038-1227)

金朝(1115-1234)

蒙古(1206年建立)

南北面官

猛安谋克

统治政策

设中书省

四等人制

辽宋夏金的局部统一→元的空前大统一

民族交融谋发展

推陈出新创伟业

北宋建立

时间轴

916

960

辽建立

1038

西夏建立

王安石变法

1069

1115

金建立

1125

金灭辽

南宋建立

1127年

金灭北宋

1206

蒙古汗国

1141

绍兴和议

1227

蒙古灭西夏

1271

元朝建立

1234

蒙古灭金

1276

南宋灭亡

1279

元统一

《天龙八部》是我们非常熟悉的一部小说,他由金庸先生所写。这部小说的主人公,叫做乔峰,他还有个本命叫萧峰。他虽长在北宋却是名副其实的契丹人。契丹族是我国的一个少数民族。该民族在我国历史上建立了一个什么样的政权,该政权在制度上又有哪些创新举措呢?

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第10课 辽夏金元的统治

课标要求:

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

政权并立到国家统一

中国历史纪年表(唐——清)

指出辽夏金元阶段时间段,概括本时期的主要阶段特征

公元10世纪-14世纪(916-1368年);多民族政权并立到元代国家统一

一、辽与西夏

1.辽朝:(1)建国:916年,契丹族首领耶律阿保机建立契丹国,定都上京(今内蒙古巴林左旗南),后改国号为辽。

辽墓壁画《契丹人引马图》

(2)制度:

①南北面官制

南面官、北面官

材料:太宗兼制中国,官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人。……北面治宫帐、部族、属国之政;南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——《辽史·百官志》

阅读材料,回答辽朝职官的内容和特点。

特点:因俗而治,蕃汉分治

——南面官负责以汉人为主的农耕民族事务,

北面官负责契丹等游牧民族事务

②四时捺钵nà bō制:皇帝和宫廷每年随季节转换定期迁徙,迁徙中的行营成为国家政治中心。

(3)辽宋关系:长期对峙,维持和平,

通使频繁,贸易活跃。

辽捺钵行营

(2)制度:

①南北面官制

宋辽和议:澶渊之盟

2.西夏:(1)起源:西夏的建立者党项族。(原属羌族的一支)

(2)建国:1038年,党项首领元昊称帝,定都兴庆府(今宁夏银

川),国号大夏,史称西夏。

(3)制度:基本模仿北宋,有一套本民族称谓的官称。

西夏货币

西夏铜牌

一套制度,两套称谓

西夏买牛契约

二、金朝入主中原

1.建立:1115年,女真族首领完颜阿骨打称皇帝建立金朝

定都会宁府,也称上京。(今黑龙江阿城)

女真

猎人

“白山黑水”是女真族的兴起地

长白山

黑龙江

2.宋金对峙:1125年,金灭辽,1127年又灭北宋(靖康之变),与南宋

逐渐形成对峙局面。

宋金绍兴和议

3.统治:

(1)迁都:1153年,金迁都燕京,改名中都。(这是北京成为王朝都城的开始)

(2)制度:基本沿袭唐宋制度,又保持民族特色——“猛安谋克”

猛安者千夫长也,谋克者百夫长也.

——《金史》

命三百户为谋克,十谋克为猛安,一如郡县置吏之法。

——《金史》

军事组织

地方行政组织

(猛安谋克)“与汉人错居……农作时令相助济,此亦劝相(勉励)之道也。”

——《金史》

农业生产组织

特点:

作用:

集行政、军事、生产合一(兵农合一)

兵农合一,既节约了财政开支,又能保证军队有较强的战斗力,也加速了女真族的封建化进程。

(3)鼎盛:金世宗在位时进入鼎盛时期,史称“大定之治”。

(4)衰落:金世宗死后,受到北方游牧民族的袭扰,猛安谋克又日益

腐化,统治逐渐衰落。

思考:辽夏金在管理制度上的有何相同点?分析其原因和意义?

政权 制度

辽

西夏

金

相同:因俗而治;蕃汉分治;既学习汉族制度又保持本民族特色。

设南、北面官;

四时捺钵制

模仿宋制,同时使用本民族官称

沿袭唐宋制度,同时保持猛安谋克制

影响:缓和了民族矛盾,有利于社会稳定,巩固了统治;推动了少数民族的封建化(汉化);加快了民族交融;对后世的政治制度产生重要影响(因俗而治的理念为后世所沿用)。

问题探究

依据上述内容,概括辽、西夏、金在管理制度上的相同点,并分析其原因和意义?

原因:占领了以汉族为主体的具有先进文明的中原北方大部分地区,使得少数民族政权面临着复杂的社会形势。

民族众多,成分复杂

部落制

奴隶制

封建制

各民族发展阶段不同

生产方式多样

游牧经济

农牧兼营

农耕经济

(1)建国:1206年,漠北蒙古部首领铁木真统一草原各部,建立蒙古汗国,

被尊为“成吉思汗”。

(2)扩张:蒙古军队先后灭掉西辽、西夏和金朝,收服吐蕃诸部,兼并云南的大理政权,还远征到中亚、西亚、东欧地区。

1206年

建立蒙古汗国

◎铁木真

1218年

灭西辽

1227年

灭西夏

1234年

灭金朝

收服吐蕃

兼并云南

远征亚欧

三、从蒙古崛起到元朝统一

1.蒙古崛起

2.元朝统一:

(1)元朝建立:1260年,忽必烈即位;1271年,忽必烈定国号为大元,

次年定都大都。忽必烈就是元世祖。

(2)统一历程:①1276年,灭南宋。

②1279年,击败南宋余部完成统一。文天祥被俘就义。

◎四大汗国示意图

(3)统一意义:

结束了长期分裂割据局面,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础。

元世祖

拓展:从分裂割据到大统一的朝代

秦朝、西晋、隋朝、元朝

元朝是中国历史上第一个由北方少数民族建立的大一统王朝。

崖山之战

3.元朝巩固统一的措施

(1)经济:筑驿道 设驿站 急递铺

急递铺令牌

①驿道:以大都为中心修筑了四通八达的驿道。

②驿站:为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。元顺帝时全国有驿站1500多处。

③急递铺:元代官方邮递系统,负责传递公文。

海上丝绸之路进入鼎盛时期,陆路和海路的交通范围进一步扩大,开创了中外交通的新局面,使中外经济、文化和科技的交流进一步发展起来。

吏部户部礼部兵部刑部工部中书省(行政)元:中书省一省制御史台(监察)枢密院(军事)左丞相右丞相平章政事相权反弹3.元朝巩固统一的措施(2)政治:①中央:中书省掌管全国的行政事务1.结合所学知识,思考元朝为什么实行一省制?如何认识此制度?原因:元朝疆域辽阔,政务繁忙,为提高行政效率。认识:提高了行政效率,但易造成宰相专权2.结合所学知识,思考元朝中书省与唐朝中书省有何不同?不同:元朝中书省总理全国政务,是国家最高行政机关。唐朝中书省是中央三省中的一省,负责草拟政令,是决策机构。(2)政治:①中央:中书省

②地方:行省制度——中书省委派官员代表中书省处理地方事务,称行中书省,简称行省。

共设10个行省

中书省直辖的“腹里”

宣政院直辖地

(河北、山西、山东)

(今西藏、青海部分)

材料一:行省皆掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里,……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运,军国重事,无不领之。 ——《元史·百官志七》

材料二:元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,这在中国古代地方行政区划史上具有转折意义。腹里乃中书省的直辖区,地近京畿,位置重要。为了打破太行山之险,让腹里地跨太行山东西两侧,合并山东、山西,河北、蒙古等地。为了打破南岭之险,采取南北纵切的方法,让湖广行省越过南岭而有广西之地,又使江西行省跨过南岭而有广东之地。

——范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

拓展探究: 结合地图及以上材料,行省制度有哪些特点?如何评价?

山川形便:依凭山脉、河流、湖泊等自然地物作为行政区边界,使行政区与自然地理区保持一致的划界方式。

犬牙交错:故意违反山川形便的原则,将不属于同一地理区域放在两个行政区,或者将山川河流阻隔的两个区域放在同一个行政区,目的是为了加强对这些区域的统治,避免地方凭借山川河流阻隔形成割据。

材料一:行省皆掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里,……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运,军国重事,无不领之。 ——《元史·百官志七》

材料二:元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,这在中国古代地方行政区划史上具有转折意义。腹里乃中书省的直辖区,地近京畿,位置重要。为了打破太行山之险,让腹里地跨太行山东西两侧,合并山东、山西,河北、蒙古等地。为了打破南岭之险,采取南北纵切的方法,让湖广行省越过南岭而有广西之地,又使江西行省跨过南岭而有广东之地。

——范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

行省权力

大而不专

拓展探究: 结合地图及以上材料,行省制度有哪些特点?如何评价?

行省辖区广阔,军政大权集中

行省长官由中央官担任,打破自然疆界划分行政区(犬牙交错),集权与分权相结合。

——有利于提高行政效率;

——有利于加强中央集权;

②地方:行省制度——中书省委派官员代表中书省处理地方事务,称为行中书省,简称行省。

☆行省制作用:

A.提高了行政效率,巩固了多

民族国家的统一,加强了中央

集权;

B.促进了边疆少数民族地区政

治、经济和文化的发展;

C.是我国古代地方行政制度的

重大变革,是我国省制的开端。

(2)政治:①中央:中书省

元朝对边疆的管理

1

3

2

琉球

在西域设置北庭都元府、宣尉司管理

设置宣政院管辖吐蕃

在福建设置澎湖巡检司,台湾正式成为我国领土的一部分

(2)政治:③边疆:因俗而治

西藏自此成为中国的一个地方行政区划

4.元朝的民族关系

(1)民族交融:

①表现:a.蒙古族:大量迁入中原,同汉族杂居相处。

b.回回(回族前身):来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处,不断通婚,逐渐被吸收、融合而形成。

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

回

②影响:促进了各族经济、文化的发展 和交融。

互通婚姻

逐渐交融

杂居相处

共同生活

4.元朝的民族关系

(2)民族政策

据材料并结合所学知识,说说元朝采取的民族政策是什么?简析这些民族政策的目的和影响。

材料 “非我族类,其心必异”,要想控制统治范围内的各个民族,最好的办法就是,利用各民族之间的矛盾,区别对待各民族,使其互相牵制,以使统治民族坐收渔利。“四等人”制是统治技巧的表现之一,差异对待,最终省时省力地巩固自身统治。 ——鲁玉《试论元代“四等人”制》

政策:四等人制

目的:维护蒙古贵族的特权和统治

影响:消极:民族矛盾更加尖锐,加速元朝的灭亡;积极:民族间的交往和交融得到进一步发展。

——四等人制

5.元朝灭亡:

(1)原因:阶级矛盾日益严重。

(2)概况:14世纪中叶,农民起义爆发,不久元朝灭亡(1368年)。

(3)结果:以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。

大批留居内地的蒙古人、色目人等,逐渐与汉族相融合。

◎红巾军起义

材料一 从唐末五代十国的分裂状态到辽宋夏金两三个政权同时并存、对峙,再到北方强悍的蒙古族迅速崛起的这一历史时期,中国逐渐走向空前的大统一。

——《中国大通史》

探究 辽夏金元对统一多民族国家的作用

材料二 金世宗在位,金朝进入鼎盛时期,政治稳定,经济繁荣,史称“大定之治”,世宗被百姓誉为“小尧舜”。

——《中外历史纲要上》

材料三 元朝时,很多蒙古人迁入中原往交流交融也同汉族杂居相处。来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处、不断通婚,逐渐被吸收、融合而形成我国回族的前身——回回。

——《中外历史纲要上》

根据上述材料并结合所学知识,概括辽夏金元政权对统一多民族封建国家发展中的重要作用。

从局部统一到元代的大统一

不同区域经济得到开发

民族交融、少数民族封建化、多元一体

①完成了局部地区的统一到元代的大统一;

②开发了不同区域的经济;

③推动了游牧渔猎民族向农耕文明的转化,促进了少数民族地区的封建化;

④促进了中原王朝制度向少数民族政权拓展,有利于民族融合;

⑤推动了中华民族多元一体格局的形成。

探究 辽夏金元对统一多民族国家的重要作用

多元一体的中国观念

材料三 金代钱币

材料四 辽金元明清北京城

课本P55

辽夏金元的统治

辽与西夏

辽

西夏

南北面官制

四时捺钵制

金朝入主中原

猛安谋克制

宋金对峙

元朝的统治

蒙古崛起——元朝统一

巩固统一

中央:中书省

地方:行中书省

民族关系

民族交融

四等人制

本课小结

政权并立到国家统一

学习任务1 根据教材并结合初中学过的知识梳理下列表格

政权 辽 西夏 金 元

时间 916-1125 1038-1227 1115-1234 1206(蒙古)

1271-1368

民族

建立者

都城

主要制度

灭亡于

契丹族

党项族

女真族

蒙古族

耶律阿保机

元昊

完颜阿骨打

铁木真(蒙古)

忽必烈(元)

上京

兴庆府(今银川)

南北面官

金

模仿北宋

民族称谓

蒙古

中都

沿袭唐宋

猛安谋克

蒙古

大都(今北京)

行省制度

四等人制

农民起义

百家争鸣

“崖山之后无中华,明亡之后无华夏”

—日本学者

崖山海战是1279年宋朝军队与蒙古军队在崖山进行的大规模海战,此役标志着南宋残余势力的彻底灭亡,蒙元最终统一中国。

该观点意指:此战后南宋的灭亡标志着中国古典时代的终结,标志着古典意义华夏文明的衰败与陨落。

对此观点,你如何看待?(试结合材料论述观点)

崖山之役并非中华文化的断层或消失,元朝继承、吸收借鉴了大量中原文化。

表明立场、态度或观点

反驳及论证

进一步论证观点

揭示错误实质

该观点错误

无论女真之金政权还是蒙古之元帝国,皆为56个民族大家庭之一员建立的政权,仅为政权之更迭,非文化之断绝。

该观点实质是大汉民族主义或者王朝中心论,应摒弃。

参考答案

辽夏金元的统治

政权更替

民族

女真族

课堂小结

制度建设

治理贡献

契丹族

党项族

蒙古族

元朝(1271-1368)

辽朝

金朝

行省制度

元朝

创新制度

多元一体

驿传制度

边疆治理

中央

地方

辽朝(916-1125)

西夏(1038-1227)

金朝(1115-1234)

蒙古(1206年建立)

南北面官

猛安谋克

统治政策

设中书省

四等人制

辽宋夏金的局部统一→元的空前大统一

民族交融谋发展

推陈出新创伟业

北宋建立

时间轴

916

960

辽建立

1038

西夏建立

王安石变法

1069

1115

金建立

1125

金灭辽

南宋建立

1127年

金灭北宋

1206

蒙古汗国

1141

绍兴和议

1227

蒙古灭西夏

1271

元朝建立

1234

蒙古灭金

1276

南宋灭亡

1279

元统一

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进