黑龙江省绥化市绥棱县第一中学2022-2023学年高二下学期7月期末考试历史试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 黑龙江省绥化市绥棱县第一中学2022-2023学年高二下学期7月期末考试历史试题(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 510.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-16 23:49:33 | ||

图片预览

文档简介

绥棱县第一中学2022-2023学年高二下学期7月期末考试

历史试题,

学科:历史

满分:100分答题时间:75分钟

一、选择题(每小题3分,共48分,每题只有- -个正确选项)

1.据《国语.鲁语下》记载:“昔武王克商,通道于九夷、百蛮,使各以其方贿来贡,使无忘职业”。直到春秋时期,越王勾践战败后仍然向吴国请盟,“春秋贡献,不解(懈)于王府....亦征诸侯之礼也”。据此可知,先秦时期的贡纳关系( )

A.维系了政治联系B.解决了经济问题C.完善了分封制度D.加重了诸侯负担

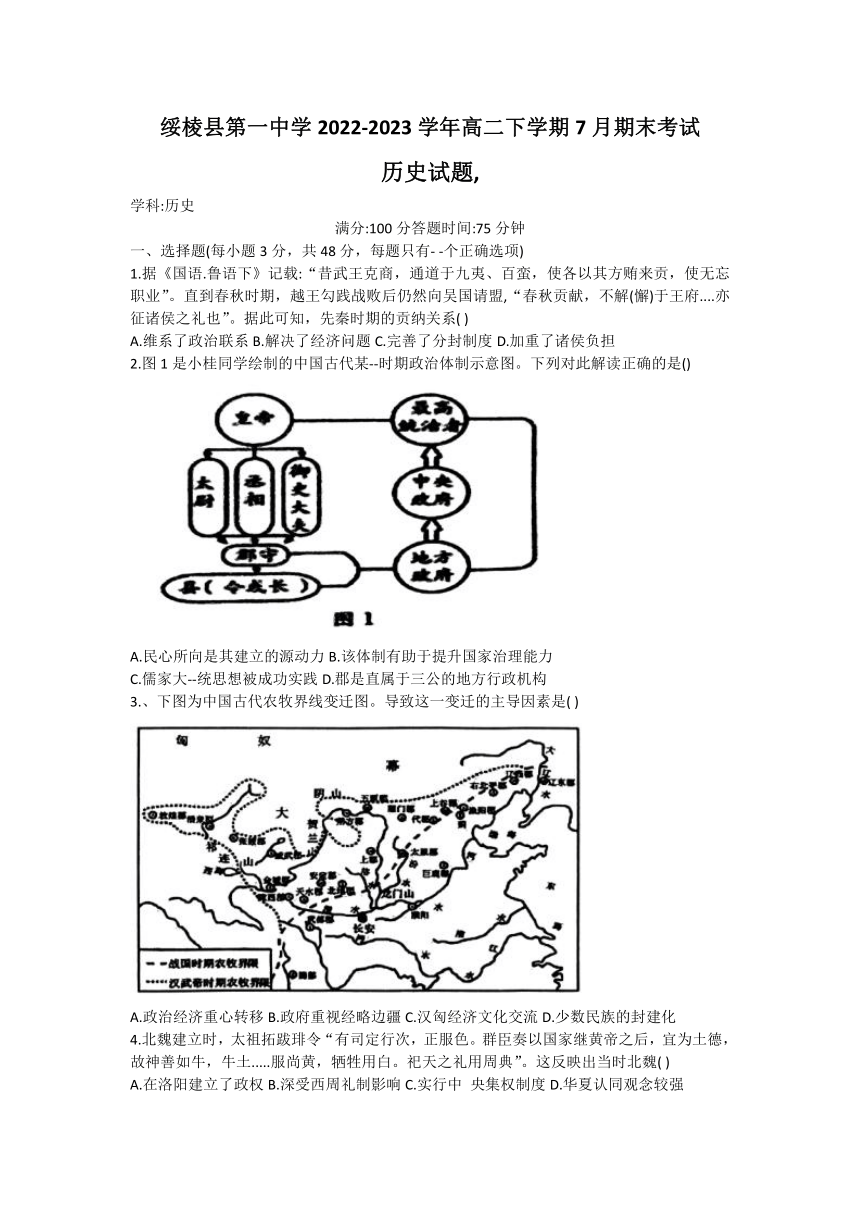

2.图1是小桂同学绘制的中国古代某--时期政治体制示意图。下列对此解读正确的是()

A.民心所向是其建立的源动力B.该体制有助于提升国家治理能力

C.儒家大--统思想被成功实践D.郡是直属于三公的地方行政机构

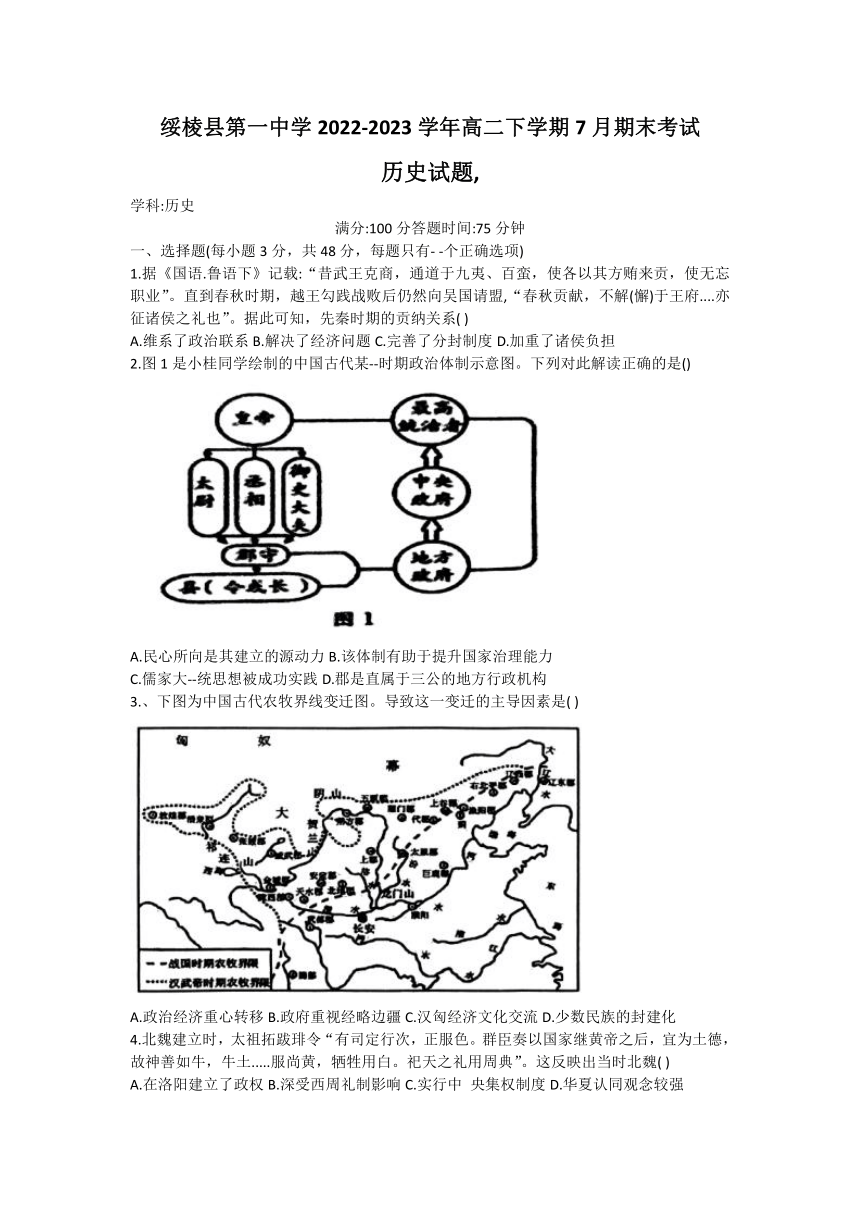

3.、下图为中国古代农牧界线变迁图。导致这一变迁的主导因素是( )

A.政治经济重心转移B.政府重视经略边疆C.汉匈经济文化交流D.少数民族的封建化

4.北魏建立时,太祖拓跋琲令“有司定行次,正服色。群臣奏以国家继黄帝之后,宜为土德,故神善如牛,牛土.....服尚黄,牺牲用白。祀天之礼用周典”。这反映出当时北魏( )

A.在洛阳建立了政权B.深受西周礼制影响C.实行中 央集权制度D.华夏认同观念较强

5.唐朝早期实行宵禁制,但宵禁制只针对坊间大街,长安等城市的坊间小巷在夜间仍有商业活动,被称为“鬼市”。唐朝中后期取消了宵禁制,夜市正式出现。据此可知,唐朝( )

A.商品经济获得发展B.放弃了重农抑商政策C.自然经济出现解体D.城乡发展呈现- -体化

6.780 年“炎建议做两税法,户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。居人之税,秋夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。”这一-调整( )

A.规定了农民负担的上限和下限B.延续了以人丁为主的赋税制度

C.需依托国家对农民的土地分配D.减轻了政府对农民的人身控制

7.《宋史》记载的60位外戚中,任禁军管理机构三衙长官或地区性统兵官的占41.7%; 43 位宦臣中,担任军职的占90%,领兵打仗的占41.8%。但后来一些历史论著在研究宋代“祖宗之法”时,却揭示出防止外戚、宗室、宦官等干政取得了突出成效。据此判断( )

A.祖宗之法不为正史采信B.宋朝变革的风气浓厚

C.两类叙述必有一方失据D.君主专制进一步强化

8.朱熹提出“一理之实,而万物分之以为体...如月在天,只- -而已,及散在江湖,则随处而见。”这旨在说明“理”是(

A.世界万物的本源B.探究万物的途径C.儒家思想的核心D.修养至圣的境界

9.明朝弘治时期,户部主事卢锦曾说:“自今凡御内朝批本及一切政事,必敕内阁及该科都给事中,该衙门官同至御前面议可否,裁自圣心行之。盖必有学士,则内臣不得以自专;有都给事中,则学士、内臣不得以声势相倚。”这反映出,明代( )

A.依靠行政制约机制维护皇权B.废除宰相制度的弊端

C.提高了行政中枢的决策效率D.君主专制达到了顶峰

10.《雍正起居注》中记载:“联将内制皮匣发于诸臣,令其封锁奏达。盖取坚固缜密,他人不敢私开也。”这表明清雍正朝实行了密折制度,大臣亲笔书写后放入雍正颁给的带锁皮匣,并派亲信送往京师,直达御前。据此分析,密折制度()

A.避免了朝廷决策出现失误B.强化了对官僚机构的控制

C.取缔了军机处的主要职能D.削弱了内阁丞相行政权力

11.有学者在明清之际提出“夫天下之大,非一人之所能治,而分治之以群工”,“君与臣,共曳木之人也”的主张。这些主张( )

A.反映了资本主义的萌芽B.冲破了“天朝上国”观念束缚

C.巩固了儒学的正统地位D.严厉抨击了君主专制制度

12.条约是研究历史的重要史料,某条款规定“向来洋药、铜钱、米谷、豆石、硝磺、白铅等物,例皆不准通商,现定稍宽其禁,听商遵行纳税贸易。”与该条款相关的战争是( )

A.鸦片战争B.第二次鸦片战争C.中法战争D.中日甲午战争

3. 1866年,中国首度受邀参加巴黎博览会,总理衙门置诸未理。1870年,奥地利公使一再邀请中国参加维也纳博览会,清政府以“两国交谊,不可漠视”为出发点,勉强同意民间工商人等“如有愿持精奇之物,送往奥国比较者,悉听尊便”。以上史料最适合论证晚清( )

A.坚持闭关自守政策B.民族资本主义初步发展

C.顺应西学东渐潮流D.中国近代化的进程缓慢

14.有学者认为:中国曾经开始了以“孔子改制”为舆论准备而以学习“ 西法”为主要内容的改革运动。但是,“中国天下为家已更数千载,政令统于- -尊,财富归诸一人”,此种体制下的既得利益集团不容改革。他们的倒行逆施不仅断送了体制革新的一- 次机会,而且直接导致了庚子国难。这指的是( )

A.洋务运动B.戊戌变法C.清末新政D.辛亥革命

15.孙中山指出:“共和者,我国治世之神髓,先哲之遗业也。我国民之论古者,莫不倾慕三代之治,不知三代之治,实能得共和之神髓而行之者也....即此所以慕古之意,正富有理想之证据,亦大有进步之机兆也。”这表明孙中山

A.借助传统文化阐述共和思想B.对三民主义内涵进行修正

C.以传承儒家政治理想为宗旨D.革命的救国意志更加坚定

16.《新青年》自1915年9月创刊至1926年7月终刊,共出9卷。《新青年》刊发了大量译文,译文类别包括社会生活的各个方面。其前后期最显著的变化是文艺类占比显著下降,而政治类所占比重从最初的不足20%上升至80%以上。这种变化反映出《新青年》( )

A.注重对民众进行思想启蒙B.重视马克思主义中国化

C.放弃了对西方文明的学习D.深受国内外政局的影响

二、非选择题(共3题,52分)

17.统一是中国历史发展的主流。阅读材料,回答问题。(20分)

材料一-

战国时代,随着兼并不断,此前较小的国,这时多巳灭亡;诸大国地益广,兵益多,进而互相吞并。而位处不同区域的华夏政权楚、燕、赵、秦等国与周边少数民族出现同源共祖的观念,为秦最终建立多民族中央集权国家打下根基。整理自吕思勉《吕思勉讲中国史》等

材料二

辽宋夏金时期是中华民族多元一体格局发展的重要阶段。辽夏金政权-一方面推行以儒家文化和中央集权制为主导的统治方针,使边疆地区与中原地区的一体化进一步加深; 另一方面,因俗而治的二元体制推动了“华夷一体”共同体意识的形成,深化了民族交融。

一一摘编自高福顺《辽宋夏金时期内聚性不断增强》

(1)根据材料一,概括战国末期蕴含的“统一”因素。(6分)结合所学,概述秦统一-的开创性意义。(4分)

(2)根据材料二,指出辽宋夏金时期为元明清大一-统时代的到来奠定了历史基础。(6分)结合所学,从疆域版图的角度概述清朝对统--多民族国家发展的贡献。(4分)

18.《满江红》(20 分)

随着电影《满江红》的热播,小明同学对这首词产生了浓厚兴趣,请你和他一起探究。

(1)这首词反映的时代背景是(2 分)

A.宋辽对抗时期B.南宋与金并立时期C.宋夏和议时期D.北宋与金并立时期

(2)“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”词中的“胡虏”“匈奴”等民族当指(2分)

A.匈奴B.突厥C.契丹D.女真

(3)长期以来,《满江红》被视为岳飞的代表作。简要分析它对研究岳飞有何史料价值 (4 分)

在进一步研读该词的过程中,小明发现学术界对于《满江红》是否为岳飞所作存在争议,出现了“证伪”和“证实"两派。以下是他收集到的一-些材

以上材料摘编自近代学者余嘉锡、夏承焘、邓广铭等人著作

(4)归纳“证伪”“证实”两派是从哪些视角对《满江红》词作者展开考辩的 (6分)

(5)通过对《满江红》词作者真伪的考辩,对探究历史问题有何启示 (6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

家国情怀是中国优秀传统文化的基本内涵之一, 我国历史上涌现出众多富有家国情怀的仁人志士,留下众多关于家国情怀的名言名句。

——整理自《中外历史纲要》(上)等

从上述材料中分别选取一句中国古代和近现代的名言名句,并结合时代背景分析其意义。(12分)

历史试题,

学科:历史

满分:100分答题时间:75分钟

一、选择题(每小题3分,共48分,每题只有- -个正确选项)

1.据《国语.鲁语下》记载:“昔武王克商,通道于九夷、百蛮,使各以其方贿来贡,使无忘职业”。直到春秋时期,越王勾践战败后仍然向吴国请盟,“春秋贡献,不解(懈)于王府....亦征诸侯之礼也”。据此可知,先秦时期的贡纳关系( )

A.维系了政治联系B.解决了经济问题C.完善了分封制度D.加重了诸侯负担

2.图1是小桂同学绘制的中国古代某--时期政治体制示意图。下列对此解读正确的是()

A.民心所向是其建立的源动力B.该体制有助于提升国家治理能力

C.儒家大--统思想被成功实践D.郡是直属于三公的地方行政机构

3.、下图为中国古代农牧界线变迁图。导致这一变迁的主导因素是( )

A.政治经济重心转移B.政府重视经略边疆C.汉匈经济文化交流D.少数民族的封建化

4.北魏建立时,太祖拓跋琲令“有司定行次,正服色。群臣奏以国家继黄帝之后,宜为土德,故神善如牛,牛土.....服尚黄,牺牲用白。祀天之礼用周典”。这反映出当时北魏( )

A.在洛阳建立了政权B.深受西周礼制影响C.实行中 央集权制度D.华夏认同观念较强

5.唐朝早期实行宵禁制,但宵禁制只针对坊间大街,长安等城市的坊间小巷在夜间仍有商业活动,被称为“鬼市”。唐朝中后期取消了宵禁制,夜市正式出现。据此可知,唐朝( )

A.商品经济获得发展B.放弃了重农抑商政策C.自然经济出现解体D.城乡发展呈现- -体化

6.780 年“炎建议做两税法,户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。居人之税,秋夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。”这一-调整( )

A.规定了农民负担的上限和下限B.延续了以人丁为主的赋税制度

C.需依托国家对农民的土地分配D.减轻了政府对农民的人身控制

7.《宋史》记载的60位外戚中,任禁军管理机构三衙长官或地区性统兵官的占41.7%; 43 位宦臣中,担任军职的占90%,领兵打仗的占41.8%。但后来一些历史论著在研究宋代“祖宗之法”时,却揭示出防止外戚、宗室、宦官等干政取得了突出成效。据此判断( )

A.祖宗之法不为正史采信B.宋朝变革的风气浓厚

C.两类叙述必有一方失据D.君主专制进一步强化

8.朱熹提出“一理之实,而万物分之以为体...如月在天,只- -而已,及散在江湖,则随处而见。”这旨在说明“理”是(

A.世界万物的本源B.探究万物的途径C.儒家思想的核心D.修养至圣的境界

9.明朝弘治时期,户部主事卢锦曾说:“自今凡御内朝批本及一切政事,必敕内阁及该科都给事中,该衙门官同至御前面议可否,裁自圣心行之。盖必有学士,则内臣不得以自专;有都给事中,则学士、内臣不得以声势相倚。”这反映出,明代( )

A.依靠行政制约机制维护皇权B.废除宰相制度的弊端

C.提高了行政中枢的决策效率D.君主专制达到了顶峰

10.《雍正起居注》中记载:“联将内制皮匣发于诸臣,令其封锁奏达。盖取坚固缜密,他人不敢私开也。”这表明清雍正朝实行了密折制度,大臣亲笔书写后放入雍正颁给的带锁皮匣,并派亲信送往京师,直达御前。据此分析,密折制度()

A.避免了朝廷决策出现失误B.强化了对官僚机构的控制

C.取缔了军机处的主要职能D.削弱了内阁丞相行政权力

11.有学者在明清之际提出“夫天下之大,非一人之所能治,而分治之以群工”,“君与臣,共曳木之人也”的主张。这些主张( )

A.反映了资本主义的萌芽B.冲破了“天朝上国”观念束缚

C.巩固了儒学的正统地位D.严厉抨击了君主专制制度

12.条约是研究历史的重要史料,某条款规定“向来洋药、铜钱、米谷、豆石、硝磺、白铅等物,例皆不准通商,现定稍宽其禁,听商遵行纳税贸易。”与该条款相关的战争是( )

A.鸦片战争B.第二次鸦片战争C.中法战争D.中日甲午战争

3. 1866年,中国首度受邀参加巴黎博览会,总理衙门置诸未理。1870年,奥地利公使一再邀请中国参加维也纳博览会,清政府以“两国交谊,不可漠视”为出发点,勉强同意民间工商人等“如有愿持精奇之物,送往奥国比较者,悉听尊便”。以上史料最适合论证晚清( )

A.坚持闭关自守政策B.民族资本主义初步发展

C.顺应西学东渐潮流D.中国近代化的进程缓慢

14.有学者认为:中国曾经开始了以“孔子改制”为舆论准备而以学习“ 西法”为主要内容的改革运动。但是,“中国天下为家已更数千载,政令统于- -尊,财富归诸一人”,此种体制下的既得利益集团不容改革。他们的倒行逆施不仅断送了体制革新的一- 次机会,而且直接导致了庚子国难。这指的是( )

A.洋务运动B.戊戌变法C.清末新政D.辛亥革命

15.孙中山指出:“共和者,我国治世之神髓,先哲之遗业也。我国民之论古者,莫不倾慕三代之治,不知三代之治,实能得共和之神髓而行之者也....即此所以慕古之意,正富有理想之证据,亦大有进步之机兆也。”这表明孙中山

A.借助传统文化阐述共和思想B.对三民主义内涵进行修正

C.以传承儒家政治理想为宗旨D.革命的救国意志更加坚定

16.《新青年》自1915年9月创刊至1926年7月终刊,共出9卷。《新青年》刊发了大量译文,译文类别包括社会生活的各个方面。其前后期最显著的变化是文艺类占比显著下降,而政治类所占比重从最初的不足20%上升至80%以上。这种变化反映出《新青年》( )

A.注重对民众进行思想启蒙B.重视马克思主义中国化

C.放弃了对西方文明的学习D.深受国内外政局的影响

二、非选择题(共3题,52分)

17.统一是中国历史发展的主流。阅读材料,回答问题。(20分)

材料一-

战国时代,随着兼并不断,此前较小的国,这时多巳灭亡;诸大国地益广,兵益多,进而互相吞并。而位处不同区域的华夏政权楚、燕、赵、秦等国与周边少数民族出现同源共祖的观念,为秦最终建立多民族中央集权国家打下根基。整理自吕思勉《吕思勉讲中国史》等

材料二

辽宋夏金时期是中华民族多元一体格局发展的重要阶段。辽夏金政权-一方面推行以儒家文化和中央集权制为主导的统治方针,使边疆地区与中原地区的一体化进一步加深; 另一方面,因俗而治的二元体制推动了“华夷一体”共同体意识的形成,深化了民族交融。

一一摘编自高福顺《辽宋夏金时期内聚性不断增强》

(1)根据材料一,概括战国末期蕴含的“统一”因素。(6分)结合所学,概述秦统一-的开创性意义。(4分)

(2)根据材料二,指出辽宋夏金时期为元明清大一-统时代的到来奠定了历史基础。(6分)结合所学,从疆域版图的角度概述清朝对统--多民族国家发展的贡献。(4分)

18.《满江红》(20 分)

随着电影《满江红》的热播,小明同学对这首词产生了浓厚兴趣,请你和他一起探究。

(1)这首词反映的时代背景是(2 分)

A.宋辽对抗时期B.南宋与金并立时期C.宋夏和议时期D.北宋与金并立时期

(2)“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”词中的“胡虏”“匈奴”等民族当指(2分)

A.匈奴B.突厥C.契丹D.女真

(3)长期以来,《满江红》被视为岳飞的代表作。简要分析它对研究岳飞有何史料价值 (4 分)

在进一步研读该词的过程中,小明发现学术界对于《满江红》是否为岳飞所作存在争议,出现了“证伪”和“证实"两派。以下是他收集到的一-些材

以上材料摘编自近代学者余嘉锡、夏承焘、邓广铭等人著作

(4)归纳“证伪”“证实”两派是从哪些视角对《满江红》词作者展开考辩的 (6分)

(5)通过对《满江红》词作者真伪的考辩,对探究历史问题有何启示 (6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

家国情怀是中国优秀传统文化的基本内涵之一, 我国历史上涌现出众多富有家国情怀的仁人志士,留下众多关于家国情怀的名言名句。

——整理自《中外历史纲要》(上)等

从上述材料中分别选取一句中国古代和近现代的名言名句,并结合时代背景分析其意义。(12分)

同课章节目录