2022-2023学年天津市重点校联考高二(下)期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年天津市重点校联考高二(下)期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 420.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-17 12:50:57 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年天津市重点校联考高二(下)期末历史试卷

一、单选题(本大题共25小题,共50.0分)

1. 著名经济史专家林文勋根据主要流通商品的变化,将中国古代商品经济的发展分为秦汉“盐铁时代”、唐宋“茶盐时代”、明清“粮棉时代”几个不同的阶段。这一演变趋势本质上反映了( )

A. 雄厚商业资本不断聚集 B. 商品流通数量逐渐增多

C. 农产品商品化程度加深 D. 全国性商贸网络的形成

2. 《宋史》载:“会子、交子之法,盖有取于唐之飞钱。真宗时,张詠镇蜀,患蜀人铁钱重,不便贸易,设质剂之法……转运使薛田、张若谷请置益州交子务,以榷其出入,私造者禁之。仁宗从其议。”这说明( )

①宋代货币趋向多样化

②交子成为单一流通货币

③政府规范了纸币管理

④宋朝榷场贸易交易频繁

A. ①② B. ①②④ C. ①③ D. ③④

3. 《共产党宣言》中写道:“这些工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料;它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。”以上历史现象的产生是由于( )

①海陆大通形成全球性交通网络

②资本主义世界市场的逐渐形成

③资产阶级在全球进行殖民扩张

④《关税与贸易总协定》的签订

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

4. 1172年,威尼斯采取崭新的融资方式——发行公债:17世纪初,世界上第一个证券交易所在阿姆斯特丹成立;19世纪,伦敦的银行发展模式深深地影响了世界;20世纪中期布雷顿森林体系建立。这反映了()

A. 世界经济中心的兴替转移 B. 贸易发展推动金融的创新

C. 资本主义经济的曲折发展 D. 自由主义思想的有效实践

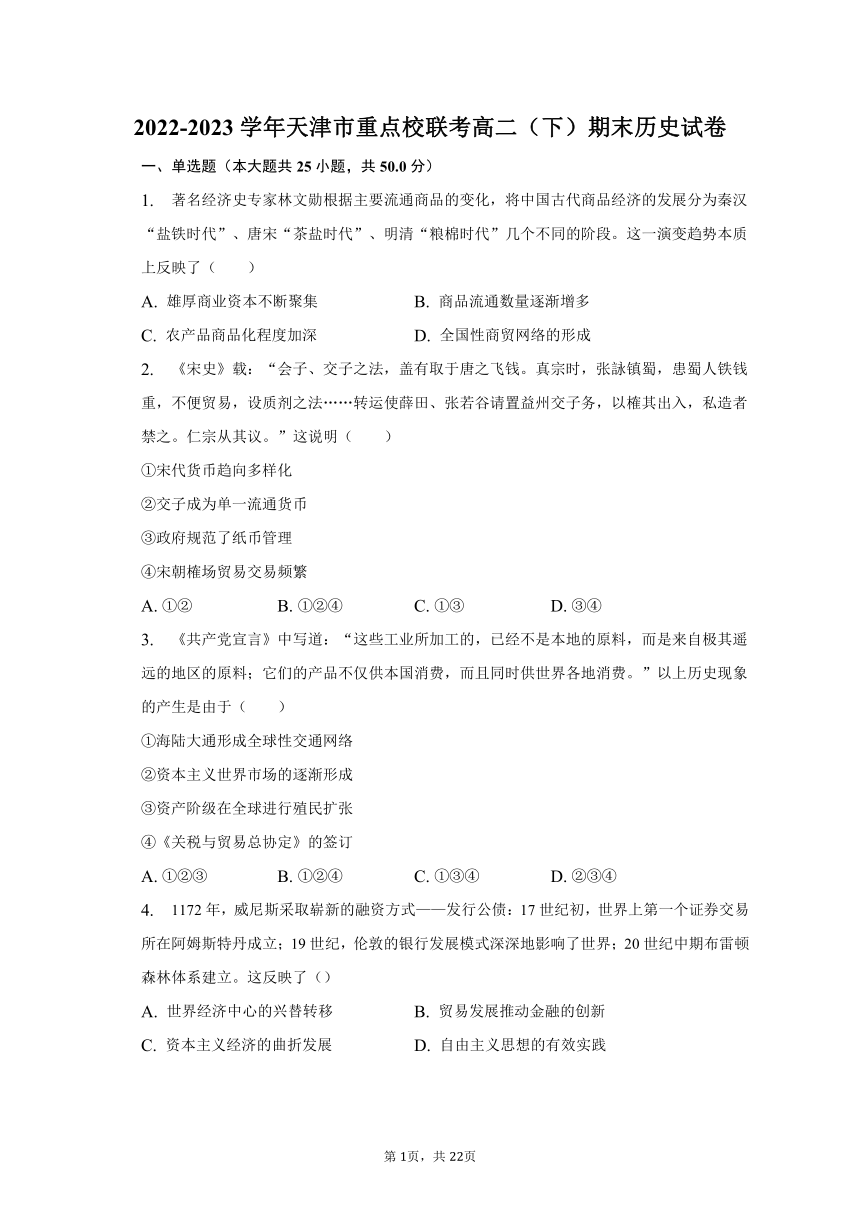

5. 作为人工开凿的河流,运河不仅可用于灌溉、分洪和排涝,更为船舶缩短航程提供了极大便利。如图所示的运河为( )

A. 苏伊士运河 B. 巴拿马运河 C. 米迪运河 D. 伊利运河

6. 如表是20世纪二三十年代汉口公共汽车运营调度时刻表(部分)。据此可知,汉口公交运营管理的进步( )

站名 车到分秒 车开分秒 停车分秒

三元里 —— 28分15秒 ——

六合路 31分25秒 31分55秒 30秒

华清街 35分50秒 36分55秒 1分5秒

青年会 40分5秒 40分50秒 45秒

怡园 45分55秒 46分35秒 40秒

六渡桥 55份45秒 56分15秒 30秒

A. 缓解了城市拥堵的状况 B. 加强与外界的经济联系

C. 体现了政府的民本理念 D. 改变了人们的时间观念

7. “一五计划”时期,中国航空工业引进苏联多型飞机仿制并成功首飞;20世纪末,在美国终止合作项目、关闭MD-90生产线情况下,国家决定发展涡扇支线飞机,2017年具有自主知识产权的干线民用客机C919成功首飞。据此可知,中国飞机制造业得以发展的主要原因是( )

A. 国家的重视与支持 B. 具有自主知识产权 C. 国民经济结构优化 D. 科技封锁激发活力

8. 在《中国科学技术史》中,李约瑟写道:“毫无疑问,明代最伟大的科学成就,是那部在本草书中登峰造极的著作……”李约瑟盛赞的该著作( )

A. 奠定了中医临床学的基础 B. 是首部由政府颁布的药典

C. 启发了屠呦呦发现青蒿素 D. 被赞誉为“东方药学巨典”

9. 古罗马人把瘟疫的发生与神罚联系起来,因此医疗和医生都得不到重视。罗马人认为最佳的预防方式是卫生清洁,于是在罗马城修建大量的公共浴场和公共厕所……。这说明古罗马( )

A. 人民对疫病预防治理愚昧无知 B. 重视从公共卫生角度防治疫病

C. 疫情推动国家城市治理的发展 D. 宗教观念影响医疗技术的进步

10. 如表反映了改革开放以来我国( )

年份 文件名称

1998 《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》

2003 《国务院办公厅转发卫生部等部门关于建立新型农村合作医疗制度意义的通知》

2007 《国务院关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见》

2009 民政部等部门《关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》

A. 医疗保险主要惠及城市居民 B. 政府的行政职能不断扩大

C. 社会医疗保障体系不断完善 D. 农民医疗问题的彻底解决

11. 《管子 四时》中写道,阴阳变化是天地的根本道理,四时运行是阴阳的根本规则,刑德适合四时则生福,违背四时则生祸。君王要按时节推行政令,春夏施德,秋冬施刑。这体现出中华优秀传统文化的内涵是( )

A. 崇德尚贤 B. 道法自然 C. 顺应民意 D. 以农为本

12. 毛泽东将古人的“实事求是”解读为“从客观事物出发研究其规律的联系”,将“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”诠释为“为人民利益而死,就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就是轻于鸿毛”。这表明( )

A. 中华优秀传统文化是推动马克思主义中国化的文化力量

B. 中华优秀传统文化凝聚着中华民族极为广泛的道德追求

C. 坚持与时俱进是马克思主义和中华优秀传统文化共同的理论品质

D. 坚持人民立场是马克思主义和中华优秀传统文化一致的价值取向

13. 南北朝时期多种画风在莫高窟的壁画和造像之中并行,佛陀形象在承续西域、印度之风的基础上逐步走向具有时代特色的中原之风。隋文帝提出“雕刻灵相,图写真容”的著名观点,唐代原本高高在上、庄严的印度佛尊也演变为善于雄辩的士族文人菩萨。这主要反映出( )

A. 佛教在中国广泛传播,在民众文化生活中占据重要地位

B. 佛陀形象从南北朝至隋唐的演变,呈现出世俗化特征

C. 佛教文化的传入,对中华文化产生了两面性的影响

D. 佛教逐步本土化,中华文化在交流中不断发展和升华

14. “苏美尔地区盛产芦苇和黏土而缺乏木材、金属等原材料。因此,黏土泥板和芦苇杆就成了本地特有的书写工具。苏美尔人用削尖的芦苇杆或木杆在泥板上压出一个个笔划,几个笔划组成一个文字。”下列关于这种文字的说法,正确的是( )

①在古代西亚地区广泛使用

②是迄今所知世界上最早的文字

③那尔迈调色板是该文字的代表

④由表音符号、表意符号和限定符号组成

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④

15. 古希腊、罗马创造的灿烂古代文化,对欧洲文化的形成产生了深远的影响。以下史实能证明这一结论的有( )

①柏拉图被誉为“百科全书式的学者”,他推动欧洲科学知识系统的形成

②《荷马史诗》中诸神和英雄的故事成为后世西方文学创作的重要源泉

③修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》开创了西方叙事体的撰史体裁

④历法改革上,凯撒时期制定的儒略历后经修订成为世界上通用的公历

A. ①②④ B. ③④ C. ①②③ D. ②④

16. 有学者认为希腊文化为拜占庭提供了文化思维的基础和范畴罗马人为其提供了政治制度和法律思想:基督教为这一文化提供了思维的框架和方向;阿拉伯人以及其他的东方民族为这一文化提供了科学和哲学的因素。该学者意在强调,拜占庭文化( )

A. 多元起源,被此借鉴 B. 开放包容,创新发展

C. 推陈出新,影响深远 D. 东西汇流,独具一格

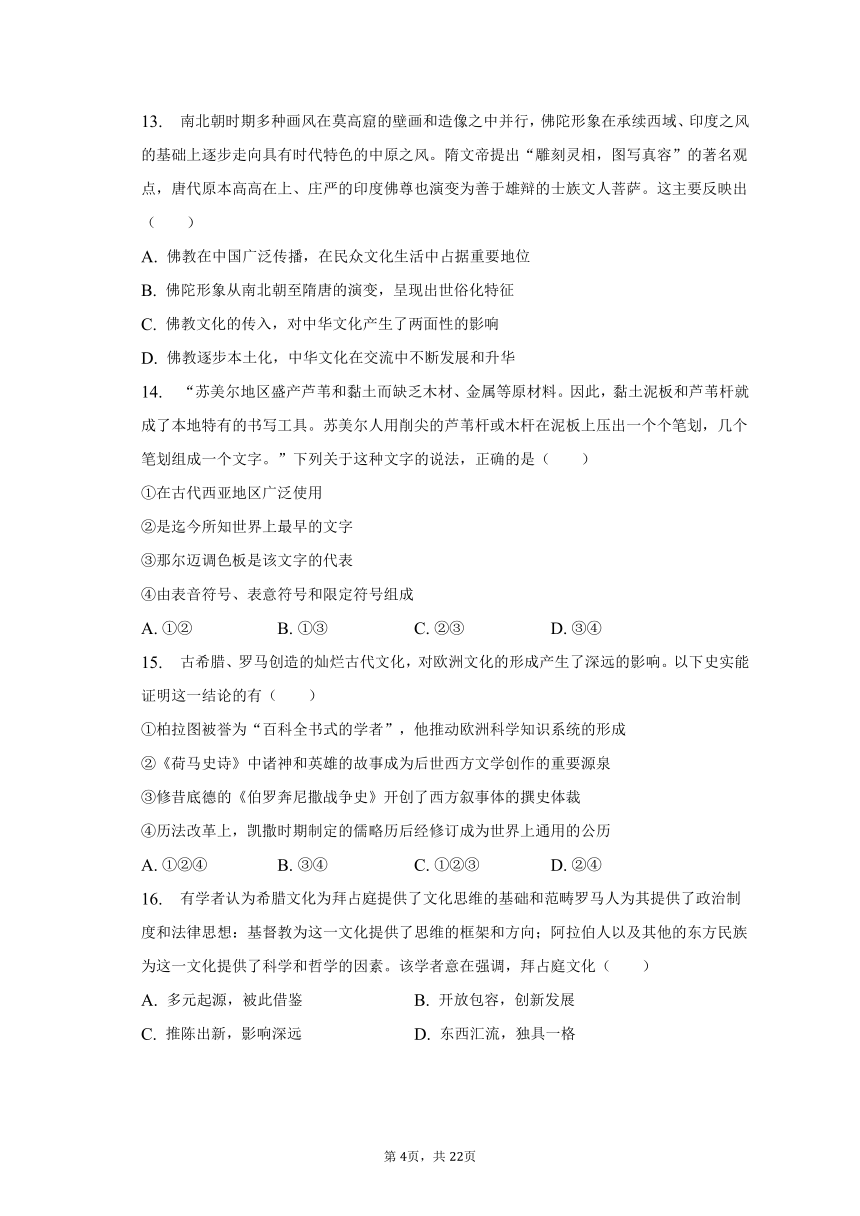

17. 图1,图2分别为埃及最高的金字塔(胡夫金字塔,由打磨整齐的巨石堆翻而成,高度近140米,建于公元前26世纪)和美洲最高的金字塔(提卡尔神庙金字塔,由石灰岩堆砌面成,高度约70米,建于公元8世纪)。对此解读最合理的是( )

A. 世界文化具有多元一体的特征 B. 区域文明发展兼具共性和个性

C. 金字塔建筑都承担祭杷的功能 D. 古埃及科技水平高于古代美洲

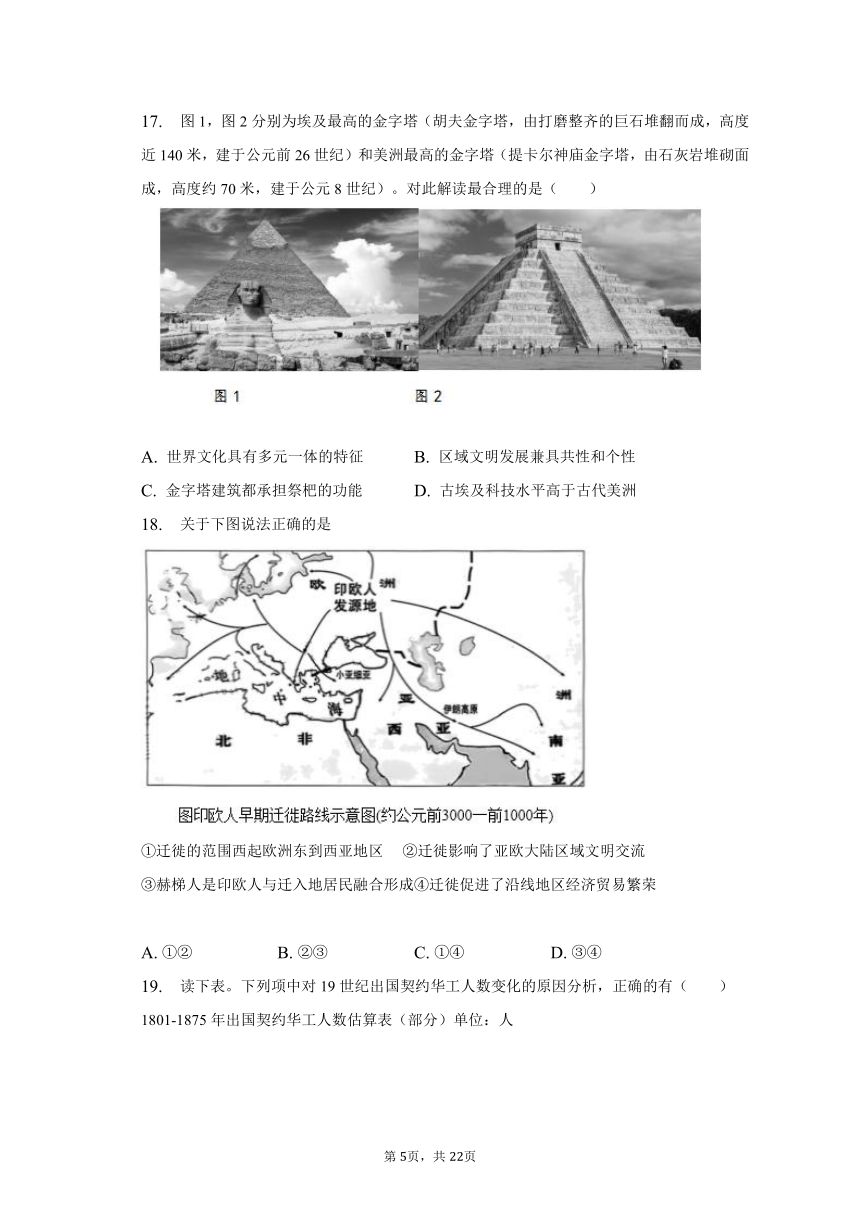

18. 关于下图说法正确的是

①迁徙的范围西起欧洲东到西亚地区 ②迁徙影响了亚欧大陆区域文明交流

③赫梯人是印欧人与迁入地居民融合形成④迁徙促进了沿线地区经济贸易繁荣

A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④

19. 读下表。下列项中对19世纪出国契约华工人数变化的原因分析,正确的有( )

1801-1875年出国契约华工人数估算表(部分)单位:人

国家/地区 1801-1850年 1851-1875年

共计人数 年均人数 共计人数 年均人数

美洲 60000 1200 535000 21000

美国 18000 360 160000 6400

澳大利亚

和新西兰 10000 200 60000 2400

①清政府被迫允许列强招募华工出国

②澳大利亚发现金矿,采矿业迅速发展

③欧洲人入侵和传染病的流行造成美洲和大洋洲原住民锐减

④英美等国陆续颁布禁止奴隶贸易的法令,黑奴贸易受到限制

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

20. 20世纪60年代,美国建立以技术人员、教师为主要志愿者的和平队,隶属于国务院的行政机构。美国将和平队派遣到发展中国家,与苏联争夺“中间地带”。美国意在()

A. 推行对第三世界国家的和平演变 B. 输出美国的文化与价值观念

C. 促进与社会主义国家的科技交流 D. 援助发展中国家的基础建设

21. 18世纪20年代,荷兰东印度公司开始了频繁的贸易活动,把产自中国的大量茶叶带入欧洲。荷兰在接受中国茶和茶文化的同时,依据自身习俗形成“茶室”。下表为荷兰茶叶贸易中绿茶和红茶进口变化情况。材料折射出( )

1720—1722年 1730—1732年

绿茶 60.4% 15.6%

红茶 39.6% 84.4%

①饮茶从上流社会向普通民众普及

②国际贸易伴随着文化的交流传播

③荷兰人的饮茶喜好已经发生改变

④东西方贸易推动了世界市场发展

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

22. 美国学者杰里 本特利认为:“因为欧洲看起来被削弱了,分裂了,而且易受攻击,所以白人统治者看起来不再能统治殖民地的人民了。从欧洲和西南亚战场返回自己国家的殖民地居民根据他们的观察加深了这种印象,更加不愿意成为顺从的帝国主义国家的臣民。”他意在强调( )

A. 一战导致殖民体系的瓦解 B. 殖民地人民民族意识觉醒

C. 拿破仑战争传播启蒙思想 D. 二战确立了民族自决原则

23. 1978年邓小平在全国教育工作会议上指出:“教育工作要为社会主义建设服务……要贯彻教育与劳动生产相结合的方针。”1983年邓小平为景山学校题词:教育要面向现代化、面向世界、面向未来。这表明,邓小平的教育思想( )

A. 体现时代性与求实性的结合 B. 实现了人才培养方针的根本转变

C. 推动了教育领域的拨乱反正 D. 标志着国民教育体系的初步建立

24. 19世纪中后期,以英国为开端,欧洲各国兴起了建立公共图书馆浪潮。无论是城市还是偏远农村,地方政府纷纷设立公共图书馆。进入图书馆的读者没有性别、身份限制,除提供图书阅读服务外,读者还可以享受台球室、棋艺中心、咖啡屋等娱乐设施。公共图书馆运动的兴起( )

A. 标志着社会保障制度建立 B. 是工业革命时代产物

C. 满足了精英群体文化诉求 D. 是基层政府自治体现

25. “文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是弘扬中华优秀传统文化的珍贵财富,是促进经济社会发展的优势资源,是培育社会主义核心价值观、凝聚共筑中国梦磅礴力量的深厚滋养。保护文物功在当代,利在千秋。”因此对文物的保护,我们应该( )

A. 使文物“世界共有”,实现全球保护 B. 盘活文物资源,开展研究性保护

C. 让文物“躲进小楼”“深藏深宫” D. 强化市场经营机制,推动文化工作产业化

二、材料解析题(本大题共2小题,共50.0分)

26. 城市化水平与经济发展水平之间是一种十分密切的对应关系,即经济的发展推动了城市化的进程,城市化的进程由促进了经济的发展。阅读下列材料,回答问题。

材料一:凡“民人所屯聚者,谓之村;有商贾贸易者,谓之市;设官将防通者,谓之镇;亦有不设官而称镇……城市则是有着更加多元、开放特质的人类聚落,城市作为一个不同于乡村的聚合体,具有经济角色、政治角色、文化角色和流通角色四种职能。

——整编自周大鸣《文化转型的视角》

(1) 根据材料一并结合所学,概括人类居住环境演变的三个阶段。指出其中最后一个阶段居住环境的主要含义。

材料二:

注:①修建在南北运河与海河交汇处的天津卫城;②紫竹林商业中心;③大胡同商业中心;④经济中心;⑤政治中心

——据张秀芹、洪再生《近代天津城市空间形态的演变》

(2) 根据材料二,概括近代天津城市变化,结合所学知识,分析导致变化的主要原因。

材料三;随着城市人口上升,人口密度加大,过度拥挤不可避免。供水和排污能力不足所造成的问题,更加剧了城市拥挤的后果,导致 1848-1849 年、1854年以及1866年的霍乱大流行。此外,人口身高、身体健康状况以及实际收入情况等统计数据表明,人们的生活总体水平并没有随着主要工业部门的飞速增长同步提升。19世纪40年代的爱尔兰大饥荒所造成的严重影响则表明,政府在应对危机方面的能力有明显的不足。

——引自张海鹏、李细珠《中国近代通史》

(3) 根据材料三,指出城市化进程中所存在的问题。

材料四:

二战后部分国家的经济数据表

国家类型 国家 时期 平均经济增长率(%)

主要资本主义国家 德国 1950-1970 10+

日本 1955-1972 8.8

韩国 1960-2000 10+

社会主义国家 东欧各国 1960-1980 5-6

中国 1978-2018 9.5

新兴民族独立国家场 印度 1991-2018 7.3

巴西 1968-1973 11.2

(4) 根据材料四,结合所学知识,选择材料中提及的其中一类国家,围绕“二战后世界经济在曲折中发展”这一主题加以简要论述。(要求:表述成文,叙述完整;论证合理,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

27. 民族与世界,个体与整体,在对立与统一中发展。阅读材料,完成下列要求。

材料一:汉武帝时期,张骞出使西域开辟了中西交通之路。汉代政府在河西设驿站,保护丝路上的使者、商贾。汉朝派赴中亚的各国使节、追逐厚利的冒险商人以及西行者相望于道。中国的丝绸、漆器和铁器运往中亚。大宛的葡萄、乌孙的黄瓜、奄蔡的貂皮,以及异域的杂技、胭脂、音乐绘画艺术和风土人情也传入中土。随着佛教传入中国,佛教文化深深影响了中国传统文化。汉灵帝时兴起“胡化”浪潮,“灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭、胡空筷、胡笛、胡舞,京都贵威皆竟为之。”总之,汉代形成了中外文化交流的第一个高潮时期。

——摘编自韩养民《汉代的中西文化交流》

(1) 根据材料一并结合所学知识,指出汉代中外交流的特点,并分析汉代出现中外文化交流高潮的原因。

材料二:拉美文化的基本结构是在独特的历史条件下形成的。随着西欧移民成为拉美的主要居民而形成了以西欧文化为主体的结构。无可否定,虽然在殖民地时期许多西欧殖民者及其后裔在美洲社会与自然环境中生活,并同其他种族居民杂居在一起,从而很快地具有了不同于欧洲本土居民的特点,但是由于他们在语言、文字、宗教、习俗等方面仍同欧洲基本上保持一致,所以拉美与西欧在文化上仍保持一种特别密切的关系。

(2) 根据材料二并结合所学,从宗教的角度,指出拉丁美洲“西欧文化”的内容,并分析拉美文化形成“以西欧文化为主体结构”的历史原因。

(3) 根据提示完成下列示意图。

① ______ ②成吉思汗③ ______ ④ ______ ⑤世界反法西斯联盟

(4) 为上图的历史现象,选择对应的文化影响。(填涂字母)

① ______ ② ______ ③ ______ ④ ______ ⑤(B) A.希腊文化与西亚、北非等地的文化相互影响,形成“希腊化世界”。

B.独立后的印度形成了本土文化与西方文化相结合的新文化,官方语言为印地语和英语,采取政教分离政策。

C.封建、专制成为众矢之的,民主、独立、自由、法治等越来越成为欧洲的普遍诉求。

D.欧洲人、黑人、印第安人等文化相互融合,形成多元文化特征。

E.亚欧内陆的民族分布发生变化,东西方交流更为畅通。

材料三:第二次世界大战后,许多曾沦为殖民地的国家发起了去西方化的运动,目的是根除旧殖民帝国的影响并消灭它们的权力象征。尽管如此,后殖民时代的民族认同并非总能强大到能根除殖民地的影响或取缔欧洲人的习俗。圣雄甘地呼吁印度人恢复当地习俗,拒绝所有从西方进口的东西,找到印度人的灵魂。尼赫鲁则倾向于工业化和世俗化,跟上现代化的趋势,在印度实现西方世界那样的繁荣和进步。

——摘编自胡里奥 麦克伦南《欧洲文明如何塑造现代世界》

(5) 根据材料三,指出第二次世界大战后新兴民族国家形成的文化特色。结合所学知识,谈谈应该如何看待文化的民族性和世界性。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】根据材料信息可知,中国古代商品经济的发展由秦汉“盐铁时代”阶段到唐宋“茶盐时代”阶段,再到明清“粮棉时代”阶段,主要商品种类逐渐由生产生活类转向吃穿消费类,这反映了农产品的商品化趋势日益增强,D项正确;

结合所学知识可知,这三个阶段体现的是主要商品种类的变化,反映不出商品流通规模的扩大,排除A项;

结合所学知识可知,材料主要反映了商品种类的变化,不能说明商品流通种类的增多,排除B项;

结合所学知识可知,全国统一的商品市场的形成与中国古代商品经济形态的变化没有关系,材料主要通过商品种类的变化折射出农产品商品化程度加深,排除D项。

故选:C。

本题考查古代的商业贸易,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

本题考查古代的商业贸易,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

2.【答案】C

【解析】材料“会子、交子之法,盖有取于唐之飞钱。真宗时,张詠镇蜀,患蜀人铁钱重,不便贸易,设质剂之法……转运使薛田、张若谷请置益州交子务,以榷其出入,私造者禁之。仁宗从其议”体现的是宋代货币趋向多样化,①符合题意;

交子并非是单一流通货币但是也流通铜钱,②不符合题意;

材料“以榷其出入,私造者禁之”体现的是政府规范了纸币管理,③符合题意;

榷场贸易针对是少数民族地区,④与题干无关。结合上述分析可知C项正确,排除ABD项。

故选:C。

本题主要考查了中国货币的演进历程,要求学生结合中国货币演进历程的特征及影响来分析。

本题主要考查了中国货币的演进历程,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

3.【答案】A

【解析】根据材料“……工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料;它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费”及所学可知,工业革命后,资产阶级竭力在全世界拓展市场,抢占原料产地,使世界贸易的范围和规模迅速扩大。蒸汽机车和轮船的出现大大改变了交通运输条件,世界各地间的联系更为便捷。资产阶级凭借着工业革命带来的强大经济和军事实力,在亚洲、非洲和拉丁美洲等地建立殖民地或半殖民地,他们推销工业品,收购原材料,把越来越多的地区纳入资本主义世界市场之中,①②③符合题意,A项正确;

《关税与贸易总协定》是1947年由23个国家政府缔结的旨在降低关税、减少贸易壁垒的有关关税和贸易政策的多边国际贸易协定,④不符合题意,排除B、C、D项。

故选:A。

本题主要考查资本主义世界市场的形成,要求学生结合资本主义世界市场形成的特点以及《共产党宣言》的内容和影响来分析。

解答本题要搞清楚资本主义世界市场形成发展的特征,还要搞清楚《共产党宣言》的内容和影响。

4.【答案】B

【解析】威尼斯发行公债融资,证券交易所成立,银行产生,布雷顿森林体系建立,这些事件都是商业贸易发展推动的结果,说明贸易发展推动金融业的不断发展,故B项正确。

材料反映的是金融业的不断发展,无法体现世界经济中心的转移,排除A项。

材料不能说明“曲折发展”,排除C项。

12世纪、17世纪盛行重商主义,排除D项。

故选:B。

本题考查世界贸易发展的相关知识。要求结合所学知识对题干信息进行正确解读。

本题考查世界贸易发展的相关知识,旨在考查学生正确解读材料信息和分析问题的能力。依据材料结合所学知识可用排除法解决问题。

5.【答案】B

【解析】根据材料“人工开凿的河流,运河.......更为船舶缩短航程”可知,人工开凿的运河,为船舶缩短航程,在图中显示,该运河连接了大西洋和太平洋,根据所学知识,此运河为巴拿马运河,B项正确;

苏伊士运河连接的地中海和红海,排除A项;

米迪运河是法国开凿,连接大西洋和地中海,排除C项;

伊利运河是一条提供美国东海岸与西部内陆的快速运输河流,排除D项。

故选:B。

本题考查列强的殖民扩张,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查列强的殖民扩张,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

6.【答案】D

【解析】根据材料“20世纪二三十年代汉口公共汽车运营调度时刻表”可知,汉口公共汽车运营调度时刻表的制定,使人们严格按照时间安排出行,反映了人们时间观念的改变,D项正确;

材料反映了汉口公交运营管理的进步改变了人们的时间观念,这不会起到缓解城市拥堵的作用,排除A项;

材料未涉及与外界的经济联系,排除B项;

材料内容与民本理念无关,排除C项。

故选:D。

本题主要考查近代物质生活和社会习俗变迁,要求学生结合近代物质生活和社会习俗变迁的特点来解答。

本题主要考查近代物质生活和社会习俗变迁,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

7.【答案】A

【解析】材料“中国航空工业引进苏联多型飞机仿制并成功首飞;20世纪末,在美国终止合作项目、关闭MD-90生产线情况下,国家决定发展涡扇支线飞机,2017年具有自主知识产权的干线民用客机C919成功首飞”体现了中国飞机制造业得以发展的主要原因是国家的重视与支持,A正确,排除BCD。

故选:A。

本题主要考查了一五计划,要求学生结合一五计划的特征及影响来分析。

本题主要考查了一五计划,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

8.【答案】D

【解析】根据材料“明代......本草书中登峰造极的著作”可知这部著作是《本草纲目》,被赞誉为“东方药学巨典”,D项正确;

《伤寒杂病论》奠定了中医临床学的基础,排除A项;

《新修本草》是首部由政府颁布的药典,B项正确;

《肘后备急方》启发了屠呦呦发现青蒿素,排除C项。

故选:D。

本题主要考查的是中国古代医学,解答本题需要紧扣关键信息“明代......本草书中登峰造极的著作”分析。

本题主要考查的是中国古代医学,考查学生根据所学分析解读信息能力,考查了历史解释和史料实证素养。

9.【答案】B

【解析】材料“古罗马人认为最佳的预防方式是卫生清洁,于是在古罗马城修建大量的公共浴场和公共所”体现的是古罗马对公共卫生的重视,B项正确;

人民对疾病预防治理愚昧无知的说法不符合材料主旨,排除A项;

材料与疫情推动国家城市治理的发展无关,排除C项;

医疗技术的进步受生产力发展水平影响,且材料未涉及宗教对医疗技术的阻碍作用,排除D项。

故选:B。

本题主要考查了疫病与医学成就,要求学生结合疫病与医学成就的特征及影响来分析。

本题主要考查了疫病与医学成就,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

10.【答案】C

【解析】材料表格体现的是改革开放以来,我国在社会医疗保障方面的规定不断完善,体现了我国社会医疗保障制度的法制化和体系化的发展,C项正确;医疗保险惠及的是人民而不单单是城市居民,A项说法不符合史实,排除;材料没有体现政府的行政职能在不断扩大,排除B项;D项“彻底”的说法绝对,不符合史实,排除。

故选:C。

本题主要考查我国的医疗卫生事业。要求学生结合我国医疗卫生事业发展的特征和影响因素来分析。

本题主要考查我国的医疗卫生事业,解答本题要搞清楚我国医疗卫生事业发展的表现和影响因素,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

11.【答案】B

【解析】根据材料“《管子 四时》中写道,阴阳变化是天地的根本道理,四时运行是阴阳的根本规则,刑德适合四时则生福,违背四时则生祸。君王要按时节推行政令,春夏施德,秋冬施刑”并结合所学知识,“道法自然”是遵循自然规律,顺应自然,根据材料“君王要按时节推行政令”可知体现出中华优秀传统文化的内涵是“道法自然”,B项正确;

“崇德尚贤”指的是崇敬有道德的人,崇尚有才能的人,与材料不符,排除A项;

“君王要按时节推行政令”顺应的是自然规律,不是民意,排除C项;

“以农为本”是重视农业,“君王要按时节推行政令,春夏施德,秋冬施刑”指的是顺应自然规律来施政,不是“以农为本”,排除D项。

故选:B。

本题考查了中华优秀传统文化的内涵,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中华优秀传统文化的内涵,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

12.【答案】A

【解析】根据材料“古人的‘实事求是’”、“将‘人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛’”可知,毛泽东在中国传统文化中汲取力量,使之与中国实际相结合,这表明中华优秀传统文化是推动马克思主义中国化的文化力量,A项正确;

材料信息不是强调道德追求,排除B项;

材料无法看出与时俱进的特点,排除C项;

“实事求是”不能体现坚持人民立场,排除D项。

故选:A。

本题考查毛泽东思想,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查毛泽东思想,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

13.【答案】D

【解析】材料“具有时代特色的中原之风”“善于雄辩的士族文人菩萨”体现了佛教逐渐本土化,同时也丰富了中华文化内涵,D项正确;

材料没有强调佛教在民众文化生活中的地位,排除A项;

材料强调的是佛教本土化而非世俗化,排除B项;

材料没有体现佛教对中华文化的两面性影响,排除C项。

故选:D。

本题考查中西方文化交流,考生需要结合佛教在中国传播的相关史实来回答。

本题主要通过中西方文化交流来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

14.【答案】A

【解析】苏美尔人发明了楔形文字,这种文字在古代西亚地区广泛使用,也是迄今所知世界最早的文字,①②正确,A项正确;

那尔迈调色板上书写的是古代埃及文字,③错误,中国古代文字由表音符号、表意符号和限定符号组成,④错误,排除B、C、D项。

故选:A。

本题主要考查了古代大河文明和海洋文明,要求学生结合古代大河文明和海洋文明的特征及影响来分析。

本题主要考查了古代大河文明和海洋文明,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

15.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,亚里士多德被誉为“百科全书式的学者”,①错误,《荷马史诗》中诸神和英雄的故事成为后世西方文学创作的重要源泉,②正确,修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》是对话体,③错误,凯撒时期制定的儒略历后经修订成为世界上通用的公历,④正确,②④正确,D项正确;排除A、B、C三项。

故选:D。

本题主要考查的是欧洲文化,解答本题的关键是对欧洲文化的把握。

本题主要考查的是欧洲文化,考查学生获取、解读信息,调动、运用知识及论证、探讨问题的能力,难度中等。

16.【答案】D

【解析】由材料可知,不同国家地区的文化充实了拜占庭文化,D项正确;

材料没有提到拜占庭文化起源,排除A项;

材料只提到了其它地区文化对拜占庭文化的影响,没有创新发展,排除B项;

材料体现不出“新”,排除C项。

故选:D。

本题主要考查的是拜占庭文化,解答本题需要掌握拜占庭文化的特点。

本题主要考查的是拜占庭文化,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

17.【答案】B

【解析】根据材料可知,非洲和美洲均有金字塔,但是二者在高度、制作过程及功能却有不同,说明的是区域文明发展兼具共性和个性,B项正确;

材料体现的是区域文明,非世界文化,排除A项;

与埃及人把金字塔作为陵墓不同,玛雅人、阿兹特克人和印加人在塔顶建起祭祀神灵的神庙,祭祀也在塔上观察天象,排除C项;

金字塔不能代表当时的科技水平,排除D项。

故选:B。

本题考查了古代人类文明,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了古代人类文明,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

18.【答案】B

【解析】通过观察图片,结合所学知识可知,约公元前3000—前1000年,印欧人的迁徙和征服,影响了亚欧大陆区域文明交流,其中向南迁入小亚细亚的一支,与当地居民融合形成了赫梯人,说法②③符合史实,B项正确。印欧人的迁徙范围向东到达了南亚地区,其迁徙伴随着征服与血腥,并未促进沿线地区经济贸易繁荣,说法①④不符合史实,排除与之组合的A、C、D三项。

故选:B。

本题考查古代人类的迁徙和区域文化的形成,熟记所学印欧人迁徙、扩张的史实分析作答。

本题考查古代人类的迁徙和区域文化的形成,侧重考查考生对基础知识的记忆能力和灵活运用能力。

19.【答案】B

【解析】据材料“下列项中对19世纪出国契约华工人数变化的原因分析”并结合所学可知,1860年英法与清政府签订《北京条约》中规定,允许华工出国,①正确;

1851年,人们在澳大利亚发现了金矿,采矿业迅速发展起来,需要大量劳动力,②正确;

由于新航路开辟,欧洲人入侵和传染病的流行造成美洲和大洋洲原住民锐减,殖民者进行“贩奴贸易”,此时华工并未出国,③与材料无关;

由于工业革命的开展,欧美殖民者需要非洲市场,加之黑人的反抗,英美等国陆续颁布禁止奴隶贸易的法令,黑奴贸易受到限制,④正确。

故选:B。

本题考查了华工与美洲、大洋洲的开发,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了华工与美洲、大洋洲的开发,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

20.【答案】B

【解析】根据材料并结合所学可知,20世纪60年代,美国根据国内外形势的变化适时调整了对外政策。为输出美国的文化与价值观念,美国以援助开道,向第三世界扩张,实施和平队计划,即向第三世界国家派遣以技术人员、教师为主的和平队,与苏联争夺“中间地带”,B项正确;

美国的和平演变战略主要针对苏联等社会主义国家,排除A项;

“促进与社会主义国家的科技交流”、“援助发展中国家的基础建设”均不是美国“和平战略”计划的主要意图,排除C、D项。

故选:B。

本题主要考查美苏对峙,要求学生结合美苏冷战的特点来分析。

本题主要考查美苏对峙,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

21.【答案】D

【解析】根据材料“频繁的贸易活动,把产自中国的大量茶叶带入欧洲。荷兰在接受中国茶和茶文化的同时……”可知,国际贸易伴随着文化的交流传播,故②正确;

根据材料“荷兰在接受中国茶和茶文化的同时,依据自身习俗形成‘茶室’”可知,荷兰人的饮茶喜好已经发生改变,故③正确;

根据材料“荷兰东印度公司开始了频繁的贸易活动,把产自中国的大量茶叶带入欧洲”可知,东西方贸易推动了世界市场发展,故④正确;

材料体现不出饮茶从上流社会向普通民众普及,故①错误,故D项正确,排除ABC三项。

故选:D。

本题考查荷兰的殖民扩张,解题的关键是解读材料信息,结合荷兰殖民扩张及其影响分析。

本题考查荷兰殖民扩张的影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

22.【答案】B

【解析】根据材料“因为欧洲看起来被削弱了,分裂了,而且易受攻击,所以白人统治者看起来不再能统治殖民地的人民了。从欧洲和西南亚战场返回自己国家的殖民地居民根据他们的观察加深了这种印象,更加不愿意成为顺从的帝国主义国家的臣民”,并结合所学可知,第一次世界大战使欧洲的“白人”殖民者意识到他们有可能不再是殖民的统治者了,即殖民地人民民族意识觉醒,不断反抗殖民统治,B项正确;

二战导致殖民体系的瓦解,排除A项;

材料与拿破仑战争无关,排除C项;

一战确立了民族自决原则,排除D项。

故选:B。

本题主要考查了一战,要求学生结合一战的特征及影响来分析。

本题主要考查了一战,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

23.【答案】A

【解析】材料“教育工作要为社会主义建设服务……要贯彻教育与劳动生产相结合的方针”“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”体现了教育的时代性与求实性的结合,A正确;

B错在“实现了”,排除;

C与材料无关,排除;

D是在1965年,排除。

故选:A。

本题主要考查了中国教育事业的发展,要求学生结合中国教育事业发展的特征及影响来分析。

本题主要考查了中国教育事业的发展,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

24.【答案】B

【解析】根据材料“19世纪中后期……除提供图书阅读服务外,读者还可以享受台球室、棋艺中心、咖啡屋等娱乐设施”及所学知识可得知19世纪中后期在工业革命背景之下,图书馆的建立一方面为适应提高国民文化素养的需要,同时满足人们在工作之余休闲娱乐的需要,欧洲公共图书馆的修建,是工业时代社会发展的产物,B项正确;

公共图书馆的建立不能标志社会保障制度的建立,排除A项;

公共图书馆的服务对象是整个公民群体,而不只是精英群体,排除C项;

材料未涉及基层政府自治,排除D项。

25.【答案】B

【解析】材料强调文物保护的重要意义,因此,我们应该坚持把保护放在首位,开展研究性保护,以社会效益为最高原则,故选B项;

文物是历史文化的载体,所体现的文化和科学成果作为精神财富是属于全世界的,但具体到每件文物本身则只能属于它的国家甚至个人,必须将精神财富与物质所有权分开来,故排除A项;

文物可以反映一定的历史史实,不能将其“藏”起来,故排除C项;

文物保护工作不是经济活动,而是文化活动,是不以追求盈利为目标的社会公益事业,故排除D项。

故选:B。

本题考查中华文明的传承与发展、世界文化遗产的保护,考生可结合材料进行分析。

26.【答案】【小题1】阶段:村落-集镇(集市)-城市。

含义:城市是一定区域内政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。

【小题2】变化:从传统的运河城市发展为商业型城市;再从商业型城市发展为政治中心与经济中心并列的城市结构。

原因:近代天津开埠通商;近代政治变动的影响;近代资本主义工商业的发展。

【小题3】问题:工业革命带来的城市人口猛增;城市规划建设滞后;居民生活环境恶劣;传染病流行;人们的生活总体水平未同步提升;政府应对危机的能力不足等。

【小题4】主题:新兴民族独立国家。

论证:二战后,殖民地与半殖民地国家纷纷独立。这些国家将经济独立作为首要目标,通过发展国有经济与制定经济计划加速工业化进程,一些国家的经济实现了高速发展。但由于自身经济结构存在问题,西方发达国家贸易保护主义抬头,发展中国家经济发展道路充满挑战。

【解析】本题考查了古代的村落、集镇和城市、战后西欧和日本的发展、发展中国家的成就和面临的挑战,第一问结合人类居住环境演变的三个阶段分析;第二问结合近代天津城市变化分析;第三问结合城市化进程中所存在的问题分析;第四问要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了古代的村落、集镇和城市、战后西欧和日本的发展、发展中国家的成就和面临的挑战,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

27.【答案】【小题1】略

【小题2】略

【小题3】亚历山大远征,北美独立战争,拿破仑

【小题4】A,E,D,C

【小题5】略

【解析】(1)通过材料“张骞出使西域开辟了中西交通之路”可知主要集中于丝绸之路沿线;通过材料“汉朝派赴中亚的各国使节、追逐厚利的冒险商人以及西行者相望于道”可知中国居主导地位;通过材料“中国的丝绸、漆器和铁器运往中亚。大宛的葡萄、乌孙的黄瓜、奄蔡的貂皮,以及异域的杂技、胭脂、音乐绘画艺术和风土人情也传入中土”可知内容涵盖领域广;通过材料“汉代形成了中外文化交流的第一个高潮时期”可知中外文明交融互鉴。

原因:出现了中外文化交流高潮首先是因为汉代的开放的对外政策,张骞出使西域和丝绸之路的开辟也促进了中外文化交流高潮,汉代统一强盛的管理以及中国的手工业技术处于世界领先地位。

(2)内容:通过所学知识可知主教成为拉丁美洲的主要宗教。

历史原因:通过材料“在殖民地时期许多西欧殖民者及其后裔在美洲社会与自然环境中生活,并同其他种族居民杂居在一起”可知欧洲殖民侵略,导致印第安人数量锐减,文化也遭到打击;通过材料“随着西欧移民成为拉美的主要居民而形成了以西欧文化为主体的结构”可知欧洲移民大量移居拉美,西欧移民成为拉美主要居民;通过材料“拉美与西欧在文化上仍保持一种特别密切的关系”可知殖民者在美洲传播西欧文化。

(3)通过所学知识可知,亚历山大建立了横跨亚非欧三大洲的帝国;华盛顿领导了北美的独立战争;拿破仑建立了从大西洋沿岸到波兰的帝国。

(4)通过所学可知:亚历山大远征使希腊文化与西亚、北非等地的文化相互影响,形成“希腊化世界”;成吉思汗使亚欧内陆的民族分布发生变化,东西方交流更为畅通;北美独立战争使欧洲人、黑人、印第安人等文化相互融合,形成多元文化特征;拿破仑使得封建、专制成为众矢之的,民主、独立、自由、法治等越来越成为欧洲的普遍诉求。

(5)特色:通过所学可知形成本土文化与西方文化相结合的新文化。

认识:我们在看待文化的民族性和世界性的时候,要努力维护民族的文化特性,维系自己的文化根脉;在维护本民族发展的过程中,尊重世界的多样性,促进文化的发展,共同推动人类文明发展。

故答案为:

(1 )特点:主要集中于丝绸之路沿线;中国居主导地位;内容涵盖领域广;中外文明交融互鉴。

原因:汉代开放的对外政策;张骞通西域和丝绸之路的开辟;汉代的统一强盛;中国手工业技术处于世界领先地位。

(2 )内容:天主教成为拉丁美洲的主要宗教。

历史原因:欧洲殖民侵略,导致印第安人数量锐减,文化也遭到打击;欧洲移民大量移居拉美,西欧移民成为拉美主要居民;殖民者在美洲传播西欧文化。

(3)①亚历山大远征③北美独立战争④拿破仑

(4)①A②E③D④C

(5)特色:形成本土文化与西方文化相结合的新文化。

认识:要努力维护民族的文化特性,维系自己的文化根脉;同时,尊重世界文化的多样性,促进文明交流互鉴;推动人类文化的交融与发展。

(1)本题主要考查的是古代商路上的中西方文化交流,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

(2)本题主要考查的是第二次世界大战后新兴民族国家的文化发展,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

(3)本题主要考查的是第二次世界大战后新兴民族国家的文化发展,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

(4)本题主要考查的是第二次世界大战后新兴民族国家的文化发展,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

(5)本题主要考查的是中西方文化的要求,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是古代商路上的中西方文化交流和第二次世界大战后新兴民族国家的文化发展,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

第1页,共1页

一、单选题(本大题共25小题,共50.0分)

1. 著名经济史专家林文勋根据主要流通商品的变化,将中国古代商品经济的发展分为秦汉“盐铁时代”、唐宋“茶盐时代”、明清“粮棉时代”几个不同的阶段。这一演变趋势本质上反映了( )

A. 雄厚商业资本不断聚集 B. 商品流通数量逐渐增多

C. 农产品商品化程度加深 D. 全国性商贸网络的形成

2. 《宋史》载:“会子、交子之法,盖有取于唐之飞钱。真宗时,张詠镇蜀,患蜀人铁钱重,不便贸易,设质剂之法……转运使薛田、张若谷请置益州交子务,以榷其出入,私造者禁之。仁宗从其议。”这说明( )

①宋代货币趋向多样化

②交子成为单一流通货币

③政府规范了纸币管理

④宋朝榷场贸易交易频繁

A. ①② B. ①②④ C. ①③ D. ③④

3. 《共产党宣言》中写道:“这些工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料;它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。”以上历史现象的产生是由于( )

①海陆大通形成全球性交通网络

②资本主义世界市场的逐渐形成

③资产阶级在全球进行殖民扩张

④《关税与贸易总协定》的签订

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

4. 1172年,威尼斯采取崭新的融资方式——发行公债:17世纪初,世界上第一个证券交易所在阿姆斯特丹成立;19世纪,伦敦的银行发展模式深深地影响了世界;20世纪中期布雷顿森林体系建立。这反映了()

A. 世界经济中心的兴替转移 B. 贸易发展推动金融的创新

C. 资本主义经济的曲折发展 D. 自由主义思想的有效实践

5. 作为人工开凿的河流,运河不仅可用于灌溉、分洪和排涝,更为船舶缩短航程提供了极大便利。如图所示的运河为( )

A. 苏伊士运河 B. 巴拿马运河 C. 米迪运河 D. 伊利运河

6. 如表是20世纪二三十年代汉口公共汽车运营调度时刻表(部分)。据此可知,汉口公交运营管理的进步( )

站名 车到分秒 车开分秒 停车分秒

三元里 —— 28分15秒 ——

六合路 31分25秒 31分55秒 30秒

华清街 35分50秒 36分55秒 1分5秒

青年会 40分5秒 40分50秒 45秒

怡园 45分55秒 46分35秒 40秒

六渡桥 55份45秒 56分15秒 30秒

A. 缓解了城市拥堵的状况 B. 加强与外界的经济联系

C. 体现了政府的民本理念 D. 改变了人们的时间观念

7. “一五计划”时期,中国航空工业引进苏联多型飞机仿制并成功首飞;20世纪末,在美国终止合作项目、关闭MD-90生产线情况下,国家决定发展涡扇支线飞机,2017年具有自主知识产权的干线民用客机C919成功首飞。据此可知,中国飞机制造业得以发展的主要原因是( )

A. 国家的重视与支持 B. 具有自主知识产权 C. 国民经济结构优化 D. 科技封锁激发活力

8. 在《中国科学技术史》中,李约瑟写道:“毫无疑问,明代最伟大的科学成就,是那部在本草书中登峰造极的著作……”李约瑟盛赞的该著作( )

A. 奠定了中医临床学的基础 B. 是首部由政府颁布的药典

C. 启发了屠呦呦发现青蒿素 D. 被赞誉为“东方药学巨典”

9. 古罗马人把瘟疫的发生与神罚联系起来,因此医疗和医生都得不到重视。罗马人认为最佳的预防方式是卫生清洁,于是在罗马城修建大量的公共浴场和公共厕所……。这说明古罗马( )

A. 人民对疫病预防治理愚昧无知 B. 重视从公共卫生角度防治疫病

C. 疫情推动国家城市治理的发展 D. 宗教观念影响医疗技术的进步

10. 如表反映了改革开放以来我国( )

年份 文件名称

1998 《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》

2003 《国务院办公厅转发卫生部等部门关于建立新型农村合作医疗制度意义的通知》

2007 《国务院关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见》

2009 民政部等部门《关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》

A. 医疗保险主要惠及城市居民 B. 政府的行政职能不断扩大

C. 社会医疗保障体系不断完善 D. 农民医疗问题的彻底解决

11. 《管子 四时》中写道,阴阳变化是天地的根本道理,四时运行是阴阳的根本规则,刑德适合四时则生福,违背四时则生祸。君王要按时节推行政令,春夏施德,秋冬施刑。这体现出中华优秀传统文化的内涵是( )

A. 崇德尚贤 B. 道法自然 C. 顺应民意 D. 以农为本

12. 毛泽东将古人的“实事求是”解读为“从客观事物出发研究其规律的联系”,将“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”诠释为“为人民利益而死,就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就是轻于鸿毛”。这表明( )

A. 中华优秀传统文化是推动马克思主义中国化的文化力量

B. 中华优秀传统文化凝聚着中华民族极为广泛的道德追求

C. 坚持与时俱进是马克思主义和中华优秀传统文化共同的理论品质

D. 坚持人民立场是马克思主义和中华优秀传统文化一致的价值取向

13. 南北朝时期多种画风在莫高窟的壁画和造像之中并行,佛陀形象在承续西域、印度之风的基础上逐步走向具有时代特色的中原之风。隋文帝提出“雕刻灵相,图写真容”的著名观点,唐代原本高高在上、庄严的印度佛尊也演变为善于雄辩的士族文人菩萨。这主要反映出( )

A. 佛教在中国广泛传播,在民众文化生活中占据重要地位

B. 佛陀形象从南北朝至隋唐的演变,呈现出世俗化特征

C. 佛教文化的传入,对中华文化产生了两面性的影响

D. 佛教逐步本土化,中华文化在交流中不断发展和升华

14. “苏美尔地区盛产芦苇和黏土而缺乏木材、金属等原材料。因此,黏土泥板和芦苇杆就成了本地特有的书写工具。苏美尔人用削尖的芦苇杆或木杆在泥板上压出一个个笔划,几个笔划组成一个文字。”下列关于这种文字的说法,正确的是( )

①在古代西亚地区广泛使用

②是迄今所知世界上最早的文字

③那尔迈调色板是该文字的代表

④由表音符号、表意符号和限定符号组成

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④

15. 古希腊、罗马创造的灿烂古代文化,对欧洲文化的形成产生了深远的影响。以下史实能证明这一结论的有( )

①柏拉图被誉为“百科全书式的学者”,他推动欧洲科学知识系统的形成

②《荷马史诗》中诸神和英雄的故事成为后世西方文学创作的重要源泉

③修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》开创了西方叙事体的撰史体裁

④历法改革上,凯撒时期制定的儒略历后经修订成为世界上通用的公历

A. ①②④ B. ③④ C. ①②③ D. ②④

16. 有学者认为希腊文化为拜占庭提供了文化思维的基础和范畴罗马人为其提供了政治制度和法律思想:基督教为这一文化提供了思维的框架和方向;阿拉伯人以及其他的东方民族为这一文化提供了科学和哲学的因素。该学者意在强调,拜占庭文化( )

A. 多元起源,被此借鉴 B. 开放包容,创新发展

C. 推陈出新,影响深远 D. 东西汇流,独具一格

17. 图1,图2分别为埃及最高的金字塔(胡夫金字塔,由打磨整齐的巨石堆翻而成,高度近140米,建于公元前26世纪)和美洲最高的金字塔(提卡尔神庙金字塔,由石灰岩堆砌面成,高度约70米,建于公元8世纪)。对此解读最合理的是( )

A. 世界文化具有多元一体的特征 B. 区域文明发展兼具共性和个性

C. 金字塔建筑都承担祭杷的功能 D. 古埃及科技水平高于古代美洲

18. 关于下图说法正确的是

①迁徙的范围西起欧洲东到西亚地区 ②迁徙影响了亚欧大陆区域文明交流

③赫梯人是印欧人与迁入地居民融合形成④迁徙促进了沿线地区经济贸易繁荣

A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④

19. 读下表。下列项中对19世纪出国契约华工人数变化的原因分析,正确的有( )

1801-1875年出国契约华工人数估算表(部分)单位:人

国家/地区 1801-1850年 1851-1875年

共计人数 年均人数 共计人数 年均人数

美洲 60000 1200 535000 21000

美国 18000 360 160000 6400

澳大利亚

和新西兰 10000 200 60000 2400

①清政府被迫允许列强招募华工出国

②澳大利亚发现金矿,采矿业迅速发展

③欧洲人入侵和传染病的流行造成美洲和大洋洲原住民锐减

④英美等国陆续颁布禁止奴隶贸易的法令,黑奴贸易受到限制

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

20. 20世纪60年代,美国建立以技术人员、教师为主要志愿者的和平队,隶属于国务院的行政机构。美国将和平队派遣到发展中国家,与苏联争夺“中间地带”。美国意在()

A. 推行对第三世界国家的和平演变 B. 输出美国的文化与价值观念

C. 促进与社会主义国家的科技交流 D. 援助发展中国家的基础建设

21. 18世纪20年代,荷兰东印度公司开始了频繁的贸易活动,把产自中国的大量茶叶带入欧洲。荷兰在接受中国茶和茶文化的同时,依据自身习俗形成“茶室”。下表为荷兰茶叶贸易中绿茶和红茶进口变化情况。材料折射出( )

1720—1722年 1730—1732年

绿茶 60.4% 15.6%

红茶 39.6% 84.4%

①饮茶从上流社会向普通民众普及

②国际贸易伴随着文化的交流传播

③荷兰人的饮茶喜好已经发生改变

④东西方贸易推动了世界市场发展

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

22. 美国学者杰里 本特利认为:“因为欧洲看起来被削弱了,分裂了,而且易受攻击,所以白人统治者看起来不再能统治殖民地的人民了。从欧洲和西南亚战场返回自己国家的殖民地居民根据他们的观察加深了这种印象,更加不愿意成为顺从的帝国主义国家的臣民。”他意在强调( )

A. 一战导致殖民体系的瓦解 B. 殖民地人民民族意识觉醒

C. 拿破仑战争传播启蒙思想 D. 二战确立了民族自决原则

23. 1978年邓小平在全国教育工作会议上指出:“教育工作要为社会主义建设服务……要贯彻教育与劳动生产相结合的方针。”1983年邓小平为景山学校题词:教育要面向现代化、面向世界、面向未来。这表明,邓小平的教育思想( )

A. 体现时代性与求实性的结合 B. 实现了人才培养方针的根本转变

C. 推动了教育领域的拨乱反正 D. 标志着国民教育体系的初步建立

24. 19世纪中后期,以英国为开端,欧洲各国兴起了建立公共图书馆浪潮。无论是城市还是偏远农村,地方政府纷纷设立公共图书馆。进入图书馆的读者没有性别、身份限制,除提供图书阅读服务外,读者还可以享受台球室、棋艺中心、咖啡屋等娱乐设施。公共图书馆运动的兴起( )

A. 标志着社会保障制度建立 B. 是工业革命时代产物

C. 满足了精英群体文化诉求 D. 是基层政府自治体现

25. “文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是弘扬中华优秀传统文化的珍贵财富,是促进经济社会发展的优势资源,是培育社会主义核心价值观、凝聚共筑中国梦磅礴力量的深厚滋养。保护文物功在当代,利在千秋。”因此对文物的保护,我们应该( )

A. 使文物“世界共有”,实现全球保护 B. 盘活文物资源,开展研究性保护

C. 让文物“躲进小楼”“深藏深宫” D. 强化市场经营机制,推动文化工作产业化

二、材料解析题(本大题共2小题,共50.0分)

26. 城市化水平与经济发展水平之间是一种十分密切的对应关系,即经济的发展推动了城市化的进程,城市化的进程由促进了经济的发展。阅读下列材料,回答问题。

材料一:凡“民人所屯聚者,谓之村;有商贾贸易者,谓之市;设官将防通者,谓之镇;亦有不设官而称镇……城市则是有着更加多元、开放特质的人类聚落,城市作为一个不同于乡村的聚合体,具有经济角色、政治角色、文化角色和流通角色四种职能。

——整编自周大鸣《文化转型的视角》

(1) 根据材料一并结合所学,概括人类居住环境演变的三个阶段。指出其中最后一个阶段居住环境的主要含义。

材料二:

注:①修建在南北运河与海河交汇处的天津卫城;②紫竹林商业中心;③大胡同商业中心;④经济中心;⑤政治中心

——据张秀芹、洪再生《近代天津城市空间形态的演变》

(2) 根据材料二,概括近代天津城市变化,结合所学知识,分析导致变化的主要原因。

材料三;随着城市人口上升,人口密度加大,过度拥挤不可避免。供水和排污能力不足所造成的问题,更加剧了城市拥挤的后果,导致 1848-1849 年、1854年以及1866年的霍乱大流行。此外,人口身高、身体健康状况以及实际收入情况等统计数据表明,人们的生活总体水平并没有随着主要工业部门的飞速增长同步提升。19世纪40年代的爱尔兰大饥荒所造成的严重影响则表明,政府在应对危机方面的能力有明显的不足。

——引自张海鹏、李细珠《中国近代通史》

(3) 根据材料三,指出城市化进程中所存在的问题。

材料四:

二战后部分国家的经济数据表

国家类型 国家 时期 平均经济增长率(%)

主要资本主义国家 德国 1950-1970 10+

日本 1955-1972 8.8

韩国 1960-2000 10+

社会主义国家 东欧各国 1960-1980 5-6

中国 1978-2018 9.5

新兴民族独立国家场 印度 1991-2018 7.3

巴西 1968-1973 11.2

(4) 根据材料四,结合所学知识,选择材料中提及的其中一类国家,围绕“二战后世界经济在曲折中发展”这一主题加以简要论述。(要求:表述成文,叙述完整;论证合理,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

27. 民族与世界,个体与整体,在对立与统一中发展。阅读材料,完成下列要求。

材料一:汉武帝时期,张骞出使西域开辟了中西交通之路。汉代政府在河西设驿站,保护丝路上的使者、商贾。汉朝派赴中亚的各国使节、追逐厚利的冒险商人以及西行者相望于道。中国的丝绸、漆器和铁器运往中亚。大宛的葡萄、乌孙的黄瓜、奄蔡的貂皮,以及异域的杂技、胭脂、音乐绘画艺术和风土人情也传入中土。随着佛教传入中国,佛教文化深深影响了中国传统文化。汉灵帝时兴起“胡化”浪潮,“灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭、胡空筷、胡笛、胡舞,京都贵威皆竟为之。”总之,汉代形成了中外文化交流的第一个高潮时期。

——摘编自韩养民《汉代的中西文化交流》

(1) 根据材料一并结合所学知识,指出汉代中外交流的特点,并分析汉代出现中外文化交流高潮的原因。

材料二:拉美文化的基本结构是在独特的历史条件下形成的。随着西欧移民成为拉美的主要居民而形成了以西欧文化为主体的结构。无可否定,虽然在殖民地时期许多西欧殖民者及其后裔在美洲社会与自然环境中生活,并同其他种族居民杂居在一起,从而很快地具有了不同于欧洲本土居民的特点,但是由于他们在语言、文字、宗教、习俗等方面仍同欧洲基本上保持一致,所以拉美与西欧在文化上仍保持一种特别密切的关系。

(2) 根据材料二并结合所学,从宗教的角度,指出拉丁美洲“西欧文化”的内容,并分析拉美文化形成“以西欧文化为主体结构”的历史原因。

(3) 根据提示完成下列示意图。

① ______ ②成吉思汗③ ______ ④ ______ ⑤世界反法西斯联盟

(4) 为上图的历史现象,选择对应的文化影响。(填涂字母)

① ______ ② ______ ③ ______ ④ ______ ⑤(B) A.希腊文化与西亚、北非等地的文化相互影响,形成“希腊化世界”。

B.独立后的印度形成了本土文化与西方文化相结合的新文化,官方语言为印地语和英语,采取政教分离政策。

C.封建、专制成为众矢之的,民主、独立、自由、法治等越来越成为欧洲的普遍诉求。

D.欧洲人、黑人、印第安人等文化相互融合,形成多元文化特征。

E.亚欧内陆的民族分布发生变化,东西方交流更为畅通。

材料三:第二次世界大战后,许多曾沦为殖民地的国家发起了去西方化的运动,目的是根除旧殖民帝国的影响并消灭它们的权力象征。尽管如此,后殖民时代的民族认同并非总能强大到能根除殖民地的影响或取缔欧洲人的习俗。圣雄甘地呼吁印度人恢复当地习俗,拒绝所有从西方进口的东西,找到印度人的灵魂。尼赫鲁则倾向于工业化和世俗化,跟上现代化的趋势,在印度实现西方世界那样的繁荣和进步。

——摘编自胡里奥 麦克伦南《欧洲文明如何塑造现代世界》

(5) 根据材料三,指出第二次世界大战后新兴民族国家形成的文化特色。结合所学知识,谈谈应该如何看待文化的民族性和世界性。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】根据材料信息可知,中国古代商品经济的发展由秦汉“盐铁时代”阶段到唐宋“茶盐时代”阶段,再到明清“粮棉时代”阶段,主要商品种类逐渐由生产生活类转向吃穿消费类,这反映了农产品的商品化趋势日益增强,D项正确;

结合所学知识可知,这三个阶段体现的是主要商品种类的变化,反映不出商品流通规模的扩大,排除A项;

结合所学知识可知,材料主要反映了商品种类的变化,不能说明商品流通种类的增多,排除B项;

结合所学知识可知,全国统一的商品市场的形成与中国古代商品经济形态的变化没有关系,材料主要通过商品种类的变化折射出农产品商品化程度加深,排除D项。

故选:C。

本题考查古代的商业贸易,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

本题考查古代的商业贸易,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

2.【答案】C

【解析】材料“会子、交子之法,盖有取于唐之飞钱。真宗时,张詠镇蜀,患蜀人铁钱重,不便贸易,设质剂之法……转运使薛田、张若谷请置益州交子务,以榷其出入,私造者禁之。仁宗从其议”体现的是宋代货币趋向多样化,①符合题意;

交子并非是单一流通货币但是也流通铜钱,②不符合题意;

材料“以榷其出入,私造者禁之”体现的是政府规范了纸币管理,③符合题意;

榷场贸易针对是少数民族地区,④与题干无关。结合上述分析可知C项正确,排除ABD项。

故选:C。

本题主要考查了中国货币的演进历程,要求学生结合中国货币演进历程的特征及影响来分析。

本题主要考查了中国货币的演进历程,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

3.【答案】A

【解析】根据材料“……工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料;它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费”及所学可知,工业革命后,资产阶级竭力在全世界拓展市场,抢占原料产地,使世界贸易的范围和规模迅速扩大。蒸汽机车和轮船的出现大大改变了交通运输条件,世界各地间的联系更为便捷。资产阶级凭借着工业革命带来的强大经济和军事实力,在亚洲、非洲和拉丁美洲等地建立殖民地或半殖民地,他们推销工业品,收购原材料,把越来越多的地区纳入资本主义世界市场之中,①②③符合题意,A项正确;

《关税与贸易总协定》是1947年由23个国家政府缔结的旨在降低关税、减少贸易壁垒的有关关税和贸易政策的多边国际贸易协定,④不符合题意,排除B、C、D项。

故选:A。

本题主要考查资本主义世界市场的形成,要求学生结合资本主义世界市场形成的特点以及《共产党宣言》的内容和影响来分析。

解答本题要搞清楚资本主义世界市场形成发展的特征,还要搞清楚《共产党宣言》的内容和影响。

4.【答案】B

【解析】威尼斯发行公债融资,证券交易所成立,银行产生,布雷顿森林体系建立,这些事件都是商业贸易发展推动的结果,说明贸易发展推动金融业的不断发展,故B项正确。

材料反映的是金融业的不断发展,无法体现世界经济中心的转移,排除A项。

材料不能说明“曲折发展”,排除C项。

12世纪、17世纪盛行重商主义,排除D项。

故选:B。

本题考查世界贸易发展的相关知识。要求结合所学知识对题干信息进行正确解读。

本题考查世界贸易发展的相关知识,旨在考查学生正确解读材料信息和分析问题的能力。依据材料结合所学知识可用排除法解决问题。

5.【答案】B

【解析】根据材料“人工开凿的河流,运河.......更为船舶缩短航程”可知,人工开凿的运河,为船舶缩短航程,在图中显示,该运河连接了大西洋和太平洋,根据所学知识,此运河为巴拿马运河,B项正确;

苏伊士运河连接的地中海和红海,排除A项;

米迪运河是法国开凿,连接大西洋和地中海,排除C项;

伊利运河是一条提供美国东海岸与西部内陆的快速运输河流,排除D项。

故选:B。

本题考查列强的殖民扩张,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查列强的殖民扩张,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

6.【答案】D

【解析】根据材料“20世纪二三十年代汉口公共汽车运营调度时刻表”可知,汉口公共汽车运营调度时刻表的制定,使人们严格按照时间安排出行,反映了人们时间观念的改变,D项正确;

材料反映了汉口公交运营管理的进步改变了人们的时间观念,这不会起到缓解城市拥堵的作用,排除A项;

材料未涉及与外界的经济联系,排除B项;

材料内容与民本理念无关,排除C项。

故选:D。

本题主要考查近代物质生活和社会习俗变迁,要求学生结合近代物质生活和社会习俗变迁的特点来解答。

本题主要考查近代物质生活和社会习俗变迁,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

7.【答案】A

【解析】材料“中国航空工业引进苏联多型飞机仿制并成功首飞;20世纪末,在美国终止合作项目、关闭MD-90生产线情况下,国家决定发展涡扇支线飞机,2017年具有自主知识产权的干线民用客机C919成功首飞”体现了中国飞机制造业得以发展的主要原因是国家的重视与支持,A正确,排除BCD。

故选:A。

本题主要考查了一五计划,要求学生结合一五计划的特征及影响来分析。

本题主要考查了一五计划,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

8.【答案】D

【解析】根据材料“明代......本草书中登峰造极的著作”可知这部著作是《本草纲目》,被赞誉为“东方药学巨典”,D项正确;

《伤寒杂病论》奠定了中医临床学的基础,排除A项;

《新修本草》是首部由政府颁布的药典,B项正确;

《肘后备急方》启发了屠呦呦发现青蒿素,排除C项。

故选:D。

本题主要考查的是中国古代医学,解答本题需要紧扣关键信息“明代......本草书中登峰造极的著作”分析。

本题主要考查的是中国古代医学,考查学生根据所学分析解读信息能力,考查了历史解释和史料实证素养。

9.【答案】B

【解析】材料“古罗马人认为最佳的预防方式是卫生清洁,于是在古罗马城修建大量的公共浴场和公共所”体现的是古罗马对公共卫生的重视,B项正确;

人民对疾病预防治理愚昧无知的说法不符合材料主旨,排除A项;

材料与疫情推动国家城市治理的发展无关,排除C项;

医疗技术的进步受生产力发展水平影响,且材料未涉及宗教对医疗技术的阻碍作用,排除D项。

故选:B。

本题主要考查了疫病与医学成就,要求学生结合疫病与医学成就的特征及影响来分析。

本题主要考查了疫病与医学成就,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

10.【答案】C

【解析】材料表格体现的是改革开放以来,我国在社会医疗保障方面的规定不断完善,体现了我国社会医疗保障制度的法制化和体系化的发展,C项正确;医疗保险惠及的是人民而不单单是城市居民,A项说法不符合史实,排除;材料没有体现政府的行政职能在不断扩大,排除B项;D项“彻底”的说法绝对,不符合史实,排除。

故选:C。

本题主要考查我国的医疗卫生事业。要求学生结合我国医疗卫生事业发展的特征和影响因素来分析。

本题主要考查我国的医疗卫生事业,解答本题要搞清楚我国医疗卫生事业发展的表现和影响因素,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

11.【答案】B

【解析】根据材料“《管子 四时》中写道,阴阳变化是天地的根本道理,四时运行是阴阳的根本规则,刑德适合四时则生福,违背四时则生祸。君王要按时节推行政令,春夏施德,秋冬施刑”并结合所学知识,“道法自然”是遵循自然规律,顺应自然,根据材料“君王要按时节推行政令”可知体现出中华优秀传统文化的内涵是“道法自然”,B项正确;

“崇德尚贤”指的是崇敬有道德的人,崇尚有才能的人,与材料不符,排除A项;

“君王要按时节推行政令”顺应的是自然规律,不是民意,排除C项;

“以农为本”是重视农业,“君王要按时节推行政令,春夏施德,秋冬施刑”指的是顺应自然规律来施政,不是“以农为本”,排除D项。

故选:B。

本题考查了中华优秀传统文化的内涵,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中华优秀传统文化的内涵,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

12.【答案】A

【解析】根据材料“古人的‘实事求是’”、“将‘人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛’”可知,毛泽东在中国传统文化中汲取力量,使之与中国实际相结合,这表明中华优秀传统文化是推动马克思主义中国化的文化力量,A项正确;

材料信息不是强调道德追求,排除B项;

材料无法看出与时俱进的特点,排除C项;

“实事求是”不能体现坚持人民立场,排除D项。

故选:A。

本题考查毛泽东思想,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查毛泽东思想,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

13.【答案】D

【解析】材料“具有时代特色的中原之风”“善于雄辩的士族文人菩萨”体现了佛教逐渐本土化,同时也丰富了中华文化内涵,D项正确;

材料没有强调佛教在民众文化生活中的地位,排除A项;

材料强调的是佛教本土化而非世俗化,排除B项;

材料没有体现佛教对中华文化的两面性影响,排除C项。

故选:D。

本题考查中西方文化交流,考生需要结合佛教在中国传播的相关史实来回答。

本题主要通过中西方文化交流来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

14.【答案】A

【解析】苏美尔人发明了楔形文字,这种文字在古代西亚地区广泛使用,也是迄今所知世界最早的文字,①②正确,A项正确;

那尔迈调色板上书写的是古代埃及文字,③错误,中国古代文字由表音符号、表意符号和限定符号组成,④错误,排除B、C、D项。

故选:A。

本题主要考查了古代大河文明和海洋文明,要求学生结合古代大河文明和海洋文明的特征及影响来分析。

本题主要考查了古代大河文明和海洋文明,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

15.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,亚里士多德被誉为“百科全书式的学者”,①错误,《荷马史诗》中诸神和英雄的故事成为后世西方文学创作的重要源泉,②正确,修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》是对话体,③错误,凯撒时期制定的儒略历后经修订成为世界上通用的公历,④正确,②④正确,D项正确;排除A、B、C三项。

故选:D。

本题主要考查的是欧洲文化,解答本题的关键是对欧洲文化的把握。

本题主要考查的是欧洲文化,考查学生获取、解读信息,调动、运用知识及论证、探讨问题的能力,难度中等。

16.【答案】D

【解析】由材料可知,不同国家地区的文化充实了拜占庭文化,D项正确;

材料没有提到拜占庭文化起源,排除A项;

材料只提到了其它地区文化对拜占庭文化的影响,没有创新发展,排除B项;

材料体现不出“新”,排除C项。

故选:D。

本题主要考查的是拜占庭文化,解答本题需要掌握拜占庭文化的特点。

本题主要考查的是拜占庭文化,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

17.【答案】B

【解析】根据材料可知,非洲和美洲均有金字塔,但是二者在高度、制作过程及功能却有不同,说明的是区域文明发展兼具共性和个性,B项正确;

材料体现的是区域文明,非世界文化,排除A项;

与埃及人把金字塔作为陵墓不同,玛雅人、阿兹特克人和印加人在塔顶建起祭祀神灵的神庙,祭祀也在塔上观察天象,排除C项;

金字塔不能代表当时的科技水平,排除D项。

故选:B。

本题考查了古代人类文明,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了古代人类文明,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

18.【答案】B

【解析】通过观察图片,结合所学知识可知,约公元前3000—前1000年,印欧人的迁徙和征服,影响了亚欧大陆区域文明交流,其中向南迁入小亚细亚的一支,与当地居民融合形成了赫梯人,说法②③符合史实,B项正确。印欧人的迁徙范围向东到达了南亚地区,其迁徙伴随着征服与血腥,并未促进沿线地区经济贸易繁荣,说法①④不符合史实,排除与之组合的A、C、D三项。

故选:B。

本题考查古代人类的迁徙和区域文化的形成,熟记所学印欧人迁徙、扩张的史实分析作答。

本题考查古代人类的迁徙和区域文化的形成,侧重考查考生对基础知识的记忆能力和灵活运用能力。

19.【答案】B

【解析】据材料“下列项中对19世纪出国契约华工人数变化的原因分析”并结合所学可知,1860年英法与清政府签订《北京条约》中规定,允许华工出国,①正确;

1851年,人们在澳大利亚发现了金矿,采矿业迅速发展起来,需要大量劳动力,②正确;

由于新航路开辟,欧洲人入侵和传染病的流行造成美洲和大洋洲原住民锐减,殖民者进行“贩奴贸易”,此时华工并未出国,③与材料无关;

由于工业革命的开展,欧美殖民者需要非洲市场,加之黑人的反抗,英美等国陆续颁布禁止奴隶贸易的法令,黑奴贸易受到限制,④正确。

故选:B。

本题考查了华工与美洲、大洋洲的开发,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了华工与美洲、大洋洲的开发,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

20.【答案】B

【解析】根据材料并结合所学可知,20世纪60年代,美国根据国内外形势的变化适时调整了对外政策。为输出美国的文化与价值观念,美国以援助开道,向第三世界扩张,实施和平队计划,即向第三世界国家派遣以技术人员、教师为主的和平队,与苏联争夺“中间地带”,B项正确;

美国的和平演变战略主要针对苏联等社会主义国家,排除A项;

“促进与社会主义国家的科技交流”、“援助发展中国家的基础建设”均不是美国“和平战略”计划的主要意图,排除C、D项。

故选:B。

本题主要考查美苏对峙,要求学生结合美苏冷战的特点来分析。

本题主要考查美苏对峙,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

21.【答案】D

【解析】根据材料“频繁的贸易活动,把产自中国的大量茶叶带入欧洲。荷兰在接受中国茶和茶文化的同时……”可知,国际贸易伴随着文化的交流传播,故②正确;

根据材料“荷兰在接受中国茶和茶文化的同时,依据自身习俗形成‘茶室’”可知,荷兰人的饮茶喜好已经发生改变,故③正确;

根据材料“荷兰东印度公司开始了频繁的贸易活动,把产自中国的大量茶叶带入欧洲”可知,东西方贸易推动了世界市场发展,故④正确;

材料体现不出饮茶从上流社会向普通民众普及,故①错误,故D项正确,排除ABC三项。

故选:D。

本题考查荷兰的殖民扩张,解题的关键是解读材料信息,结合荷兰殖民扩张及其影响分析。

本题考查荷兰殖民扩张的影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

22.【答案】B

【解析】根据材料“因为欧洲看起来被削弱了,分裂了,而且易受攻击,所以白人统治者看起来不再能统治殖民地的人民了。从欧洲和西南亚战场返回自己国家的殖民地居民根据他们的观察加深了这种印象,更加不愿意成为顺从的帝国主义国家的臣民”,并结合所学可知,第一次世界大战使欧洲的“白人”殖民者意识到他们有可能不再是殖民的统治者了,即殖民地人民民族意识觉醒,不断反抗殖民统治,B项正确;

二战导致殖民体系的瓦解,排除A项;

材料与拿破仑战争无关,排除C项;

一战确立了民族自决原则,排除D项。

故选:B。

本题主要考查了一战,要求学生结合一战的特征及影响来分析。

本题主要考查了一战,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

23.【答案】A

【解析】材料“教育工作要为社会主义建设服务……要贯彻教育与劳动生产相结合的方针”“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”体现了教育的时代性与求实性的结合,A正确;

B错在“实现了”,排除;

C与材料无关,排除;

D是在1965年,排除。

故选:A。

本题主要考查了中国教育事业的发展,要求学生结合中国教育事业发展的特征及影响来分析。

本题主要考查了中国教育事业的发展,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

24.【答案】B

【解析】根据材料“19世纪中后期……除提供图书阅读服务外,读者还可以享受台球室、棋艺中心、咖啡屋等娱乐设施”及所学知识可得知19世纪中后期在工业革命背景之下,图书馆的建立一方面为适应提高国民文化素养的需要,同时满足人们在工作之余休闲娱乐的需要,欧洲公共图书馆的修建,是工业时代社会发展的产物,B项正确;

公共图书馆的建立不能标志社会保障制度的建立,排除A项;

公共图书馆的服务对象是整个公民群体,而不只是精英群体,排除C项;

材料未涉及基层政府自治,排除D项。

25.【答案】B

【解析】材料强调文物保护的重要意义,因此,我们应该坚持把保护放在首位,开展研究性保护,以社会效益为最高原则,故选B项;

文物是历史文化的载体,所体现的文化和科学成果作为精神财富是属于全世界的,但具体到每件文物本身则只能属于它的国家甚至个人,必须将精神财富与物质所有权分开来,故排除A项;

文物可以反映一定的历史史实,不能将其“藏”起来,故排除C项;

文物保护工作不是经济活动,而是文化活动,是不以追求盈利为目标的社会公益事业,故排除D项。

故选:B。

本题考查中华文明的传承与发展、世界文化遗产的保护,考生可结合材料进行分析。

26.【答案】【小题1】阶段:村落-集镇(集市)-城市。

含义:城市是一定区域内政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。

【小题2】变化:从传统的运河城市发展为商业型城市;再从商业型城市发展为政治中心与经济中心并列的城市结构。

原因:近代天津开埠通商;近代政治变动的影响;近代资本主义工商业的发展。

【小题3】问题:工业革命带来的城市人口猛增;城市规划建设滞后;居民生活环境恶劣;传染病流行;人们的生活总体水平未同步提升;政府应对危机的能力不足等。

【小题4】主题:新兴民族独立国家。

论证:二战后,殖民地与半殖民地国家纷纷独立。这些国家将经济独立作为首要目标,通过发展国有经济与制定经济计划加速工业化进程,一些国家的经济实现了高速发展。但由于自身经济结构存在问题,西方发达国家贸易保护主义抬头,发展中国家经济发展道路充满挑战。

【解析】本题考查了古代的村落、集镇和城市、战后西欧和日本的发展、发展中国家的成就和面临的挑战,第一问结合人类居住环境演变的三个阶段分析;第二问结合近代天津城市变化分析;第三问结合城市化进程中所存在的问题分析;第四问要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了古代的村落、集镇和城市、战后西欧和日本的发展、发展中国家的成就和面临的挑战,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

27.【答案】【小题1】略

【小题2】略

【小题3】亚历山大远征,北美独立战争,拿破仑

【小题4】A,E,D,C

【小题5】略

【解析】(1)通过材料“张骞出使西域开辟了中西交通之路”可知主要集中于丝绸之路沿线;通过材料“汉朝派赴中亚的各国使节、追逐厚利的冒险商人以及西行者相望于道”可知中国居主导地位;通过材料“中国的丝绸、漆器和铁器运往中亚。大宛的葡萄、乌孙的黄瓜、奄蔡的貂皮,以及异域的杂技、胭脂、音乐绘画艺术和风土人情也传入中土”可知内容涵盖领域广;通过材料“汉代形成了中外文化交流的第一个高潮时期”可知中外文明交融互鉴。

原因:出现了中外文化交流高潮首先是因为汉代的开放的对外政策,张骞出使西域和丝绸之路的开辟也促进了中外文化交流高潮,汉代统一强盛的管理以及中国的手工业技术处于世界领先地位。

(2)内容:通过所学知识可知主教成为拉丁美洲的主要宗教。

历史原因:通过材料“在殖民地时期许多西欧殖民者及其后裔在美洲社会与自然环境中生活,并同其他种族居民杂居在一起”可知欧洲殖民侵略,导致印第安人数量锐减,文化也遭到打击;通过材料“随着西欧移民成为拉美的主要居民而形成了以西欧文化为主体的结构”可知欧洲移民大量移居拉美,西欧移民成为拉美主要居民;通过材料“拉美与西欧在文化上仍保持一种特别密切的关系”可知殖民者在美洲传播西欧文化。

(3)通过所学知识可知,亚历山大建立了横跨亚非欧三大洲的帝国;华盛顿领导了北美的独立战争;拿破仑建立了从大西洋沿岸到波兰的帝国。

(4)通过所学可知:亚历山大远征使希腊文化与西亚、北非等地的文化相互影响,形成“希腊化世界”;成吉思汗使亚欧内陆的民族分布发生变化,东西方交流更为畅通;北美独立战争使欧洲人、黑人、印第安人等文化相互融合,形成多元文化特征;拿破仑使得封建、专制成为众矢之的,民主、独立、自由、法治等越来越成为欧洲的普遍诉求。

(5)特色:通过所学可知形成本土文化与西方文化相结合的新文化。

认识:我们在看待文化的民族性和世界性的时候,要努力维护民族的文化特性,维系自己的文化根脉;在维护本民族发展的过程中,尊重世界的多样性,促进文化的发展,共同推动人类文明发展。

故答案为:

(1 )特点:主要集中于丝绸之路沿线;中国居主导地位;内容涵盖领域广;中外文明交融互鉴。

原因:汉代开放的对外政策;张骞通西域和丝绸之路的开辟;汉代的统一强盛;中国手工业技术处于世界领先地位。

(2 )内容:天主教成为拉丁美洲的主要宗教。

历史原因:欧洲殖民侵略,导致印第安人数量锐减,文化也遭到打击;欧洲移民大量移居拉美,西欧移民成为拉美主要居民;殖民者在美洲传播西欧文化。

(3)①亚历山大远征③北美独立战争④拿破仑

(4)①A②E③D④C

(5)特色:形成本土文化与西方文化相结合的新文化。

认识:要努力维护民族的文化特性,维系自己的文化根脉;同时,尊重世界文化的多样性,促进文明交流互鉴;推动人类文化的交融与发展。

(1)本题主要考查的是古代商路上的中西方文化交流,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

(2)本题主要考查的是第二次世界大战后新兴民族国家的文化发展,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

(3)本题主要考查的是第二次世界大战后新兴民族国家的文化发展,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

(4)本题主要考查的是第二次世界大战后新兴民族国家的文化发展,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

(5)本题主要考查的是中西方文化的要求,要求考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答。

本题主要考查的是古代商路上的中西方文化交流和第二次世界大战后新兴民族国家的文化发展,侧重于考查考生在掌握识记的基础上分析材料予以作答的能力。

第1页,共1页

同课章节目录