统编版语文八年级下册 6 阿西莫夫短文两篇 教案

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级下册 6 阿西莫夫短文两篇 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 30.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-07-17 22:34:10 | ||

图片预览

文档简介

6 阿西莫夫短文两篇

【教学目标】

1.了解课文中“板块构造”“恐龙灭绝”“斯石英”等概念。

2.体会课文缜密的论证思路和严谨的语言,理清说明顺序。

3.培养学生多角度思考问题的思维方式和创新意识,善用科学眼光看问题。

【教学重难点】

1.培养学生从不同角度看问题的思维方式。

2.学会从多个角度论证观点;学习科学、严谨缜密的论证思路。

【课时安排】

2课时。

【教学过程】

第1课时 恐龙无处不有

一、新课导入

约6500万年前的白垩纪发生的中生代末白垩纪生物大灭绝事件称之为“恐龙灭绝事件”。恐龙曾是地球上的霸主,支配全球陆地生态系统超过1.6亿年之久。著名电影《侏罗纪公园》中栩栩如生的画面给我们带来奇特的想象和视觉的冲击,让我们对恐龙有一个初步的模型概念。如此庞大的动物,曾经称霸地球的物种为何会灭绝呢?科学家们说法不一,因此产生了各种灭绝假说:地磁变化说、陨石撞击说、火山爆发说、自相残杀说……今天我们就通过著名科普作家阿西莫夫的两篇短文来寻找答案吧。

二、自主学习

走近作者

阿西莫夫(1920—1992),美国科幻小说作家、科普作家、文学评论家,美国科幻小说黄金时代的代表人物之一。阿西莫夫一生著述近500本,题材涉及自然科学、社会科学和文学艺术等许多领域,曾获代表科幻界最高荣誉的雨果奖和星云大师奖等荣誉。其代表作有《基地》《新疆域》等。

文体知识

科普作品,又称“科普著作”,是一种以向大众普及科学知识为主要目的的作品,“科普”即科学普及的意思。它所述内容具有一定的科学专业性,也具有一定娱乐性、普及性、可读性和通俗性。在陈述专业科学知识时要求有一定程度的严谨性,并允许适当地虚构作品情节、人物、环境等,以增强可读性。科普作品的成功与否在很大程度上也会决定着科学能否扩大社会影响力,展现其魅力。

字音字形

骨骼(ɡé) 地壳(qiào) 岛屿(yǔ) 深渊(yuān) 汇聚(huì)

破裂(liè) 流逝(shì) 天衣无缝(fènɡ) 碰撞(zhuànɡ)

褶皱(zhě òu) 携带(xié) 两栖动物(qī) 繁盛(fán) 覆盖(fù)

不可抗拒(kànɡ) 压扁(biǎn) 争论不休(lùn) 毫无疑问(yí)

趋势(qū) 膨胀(pénɡ zhànɡ)

词语释义

骨骼:人和动物体内或体表坚硬的组织。

褶皱:文中指由于地壳运动,岩层受到挤压而形成连续弯曲的构造形式。

天衣无缝:形容事物(多指诗文、话语等)严密,没有一点儿破绽。

三、文本探究

整体感知

朗读课文,理清思路,思考问题。

1.概括这篇文章的主要内容。

【交流点拨】这篇说明文依据在南极发现恐龙化石的事实,证明了大陆漂移假说,说明不同科学领域之间紧密相连,是可以相互启发的,从而发现新的论据或得出新的结论。

2.文中是如何证实“恐龙无处不有”的说法的?

【交流点拨】1986年1月在南极发现鸟臀目恐龙骨骼化石,在地球上的其他大陆也都发现有恐龙化石。恐龙在南极的出现,说明恐龙确实遍布于世界各地。因而“恐龙无处不有”的说法成立。

3.文章的题目为“恐龙无处不有”,那本文的说明对象是恐龙吗?

【交流点拨】不是。作者谈恐龙的灭绝,谈到恐龙化石无处不在而引出板块运动,是为了证明另一项科学理论——“板块构造”理论的正确。

深层领悟

1.分析本文的写作特色。

【交流点拨】(1)逻辑严密,论证有力。本文先提出观点——“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”,并以此统领全文。然后用在各地发现恐龙化石的事实,阐释板块运动大陆漂移假说,用具体事例证明开篇提出的观点。最后总结恐龙化石的发现给大陆漂移假说提供有力的论据。(2)语言准确,过渡自然。语言的严谨缜密和准确性体现在关键词语的运用上,当肯定时则肯定,当推测时则推测,本文便突出了这一特点。如“肯定”“大约”“几乎”等词的使用,体现了文章语言的准确性和严密性;由恐龙灭绝进而论证“大陆漂移”,以设问句“恐龙不可能在每一块大陆上独立生存,那么它们是如何越过大洋到另一个大陆上去的呢?”转接过渡论述,使其前后连接自然,过渡平滑,给后面的论证提供充分的说理论据。

2.文章是按照什么顺序说明的?

【交流点拨】逻辑顺序。重在说明事理,将抽象的科学知识,层层剖析,既严谨,又深入浅出、通俗易懂。先提出论点、逻辑基础,然后举例说明,并提出问题“恐龙如何迁移”,然后给出答案——大陆漂移,引出“板块构造”理论,接着介绍板块学说,说明提问,最后得出结论。逻辑清晰,论证有力。

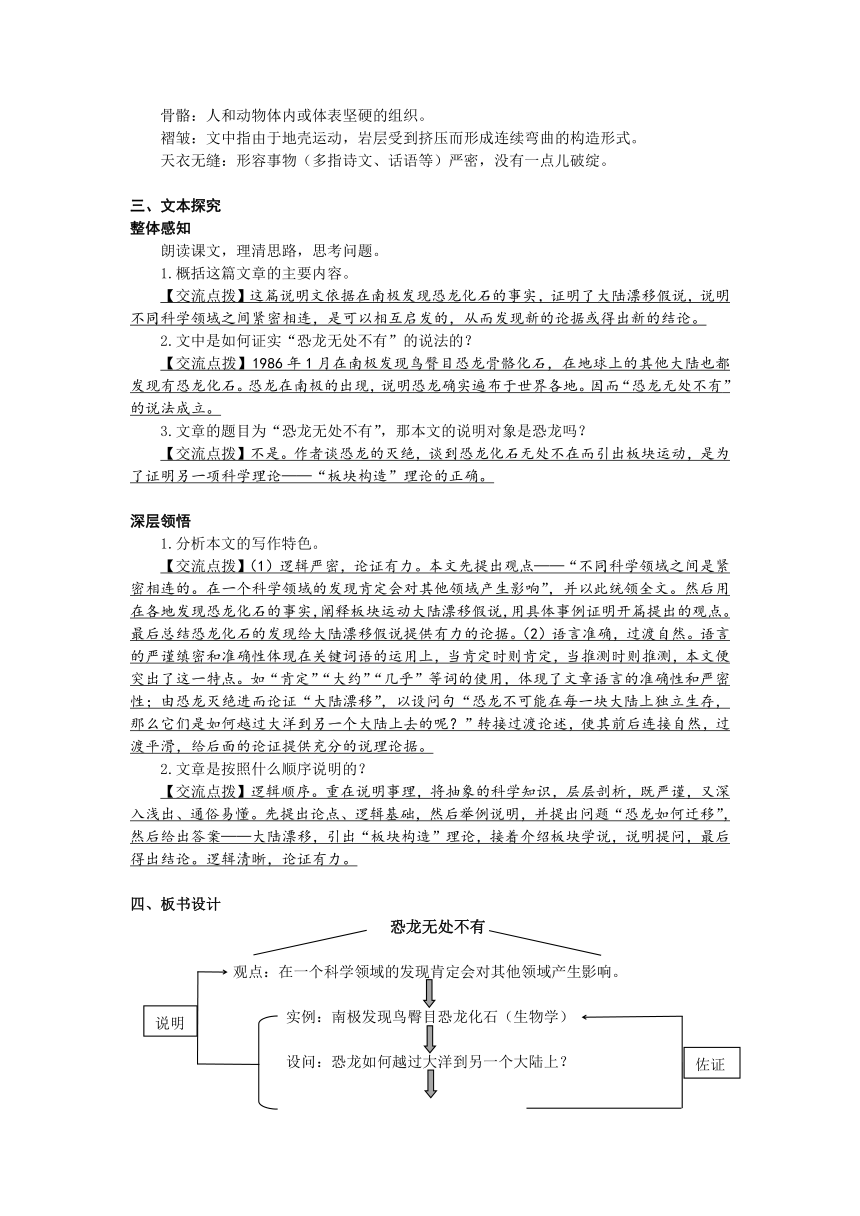

四、板书设计?

?恐龙无处不有

观点:在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响。

实例:南极发现鸟臀目恐龙化石(生物学)

设问:恐龙如何越过大洋到另一个大陆上?

理论:板块构造(地质学)

第2课时 被压扁的沙子

一、新课导入

上节课我们学习了《恐龙无处不有》,通过南极发现恐龙化石的例子,提出“恐龙如何越过大洋到另一个大陆上”的问题,并引出了“板块构造”理论,从而证明了观点——在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响。而关于恐龙灭绝的假说和原因也是层出不穷,那《被压扁的沙子》是否也会跟恐龙谜团有联系呢?让我们来学习这篇短文吧。

二、自主学习

写作背景

与前篇讨论的问题类似,此篇文章中,作者从不同领域的科学发现中受到启发,通过“被压扁的沙子”来探讨恐龙灭绝之因,再次证明了“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”的观点。

字音字词

追溯(sù) 潮汐(xī) 衍射(yǎn) 地壳(qiào) 陨石(yǔn) 硅(ɡuī)

词语释义

劫难:灾难;灾祸。

致密:细而密;细致精密。

追溯:逆流而上,向江河发源处走,比喻探索事物的由来。

熔化:固体加热到一定温度变为液体。

三、文本探究

整体感知

1.朗读课文,归纳文章主要内容。

【交流点拨】这篇短文通过对“被压扁的沙子”的产生、分布和特性等介绍,证明了外星撞击地球导致恐龙灭绝的观点,表明不同领域的科学发现可以相互启发、相互联系,从而发现新的论据或得出新的结论。

2.这篇短文和《恐龙无处不有》都谈到恐龙灭绝,那两篇短文所说明的主要问题是一样的吗?试做具体分析。

【交流点拨】不一样。《恐龙无处不有》说明的内容是“板块构造”理论,以南极发现恐龙化石之例引出问题来佐证这一理论;而本篇短文说明的内容是造成恐龙灭绝的原因,恐龙灭绝的原因成为探讨的主题,“被压扁的沙子”则是论据。

3.作者对于恐龙灭绝的原因是持什么观点?论据是什么?

【交流点拨】造成恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击。论据:第一,撞击所产生的巨大压力形成斯石英,而追溯到恐龙灭绝那个年代的岩层中,发现了“被压扁的沙子”——斯石英,表明恐龙灭绝时发生过巨大撞击;第二,斯石英是沙子处于超高压状态下形成的,火山喷发时的高温会熔化斯石英,那就可能说明斯石英出现的地方肯定发生过撞击,而且肯定没有发生过火山活动,如果火山爆发致使恐龙灭绝,那么就不会有“斯石英”的存在。所以得出结论:造成恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击。

深层领悟

1.分析本文的写作手法特点。

【交流点拨】(1)语言精练,幽默风趣。对于恐龙灭绝的原因——“撞击说”这一观点的推论直截了当,其中还不乏幽默之语,如:“万一哪天某个星体要撞击地球,我们也许会知道如何来避免这种撞击。”这句话比较具有趣味性,但也并非无稽之谈,星体撞击地球虽极为罕见,但在地球的历史上真实发生过,做这样的假设,意在强调天文学研究的现实意义。(2)逻辑严谨,推理论证。通过恐龙灭绝的事件引出两种观点:“撞击说”和“火山说”,并通过科学实验的实例来推理论证,从正反两面的推理(压扁的沙子——斯石英,遇高温熔化,斯石英出现的地方发生过撞击,没有发生火山活动),从而得出结论:恐龙灭绝的原因不是火山活动,而是撞击。推理严谨,层次分明,论证有力,逻辑思维缜密。

2.结合两篇短文,说说本文和前篇文章有哪些共同之处。

【交流点拨】(1)说明顺序:两篇短文都是采用逻辑顺序,重在说明事理,短小的篇幅内将抽象的科学知识层层剖析,严谨又深入浅出地解释清楚,先提出观点、问题,再通过事理论证得出结论;(2)说明方法:两篇短文都采用了举例子、作比较、列数字等多种说明方法;(3)说明原因:准确简练,浅显易懂;(4)都证明了同一个观点——“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”;(5)写作特点:两篇短文都具有逻辑严谨,论证层次清晰,推理思维活跃,语言准确的特点。

相关链接

1910年,病床上的魏格纳(1880—1930,大陆漂移学说之父)在观察世界地图时偶然发现,南大西洋两岸具有极其对应的轮廓,巴西海岸与非洲海岸彼此间的每一处凸出部分几乎都与对方的凹进处相吻合。就好像南美洲与非洲原本是相互接合的整体,后来被撕开成了两大块大陆一般。由此揭开了大陆漂移假说的神秘面纱。

四、板书设计?

恐龙灭绝之说(提出问题)

“撞击说” “火山说”

斯石英由撞击产生巨大压力形成(分析问题)

结论:造成恐龙灭绝的原因是撞击

(“撞击说”成立)

说明

佐证

两种原因

被压扁的沙子

推理论证

不同的科学领域之间是紧密相连的

科学实验

【教学目标】

1.了解课文中“板块构造”“恐龙灭绝”“斯石英”等概念。

2.体会课文缜密的论证思路和严谨的语言,理清说明顺序。

3.培养学生多角度思考问题的思维方式和创新意识,善用科学眼光看问题。

【教学重难点】

1.培养学生从不同角度看问题的思维方式。

2.学会从多个角度论证观点;学习科学、严谨缜密的论证思路。

【课时安排】

2课时。

【教学过程】

第1课时 恐龙无处不有

一、新课导入

约6500万年前的白垩纪发生的中生代末白垩纪生物大灭绝事件称之为“恐龙灭绝事件”。恐龙曾是地球上的霸主,支配全球陆地生态系统超过1.6亿年之久。著名电影《侏罗纪公园》中栩栩如生的画面给我们带来奇特的想象和视觉的冲击,让我们对恐龙有一个初步的模型概念。如此庞大的动物,曾经称霸地球的物种为何会灭绝呢?科学家们说法不一,因此产生了各种灭绝假说:地磁变化说、陨石撞击说、火山爆发说、自相残杀说……今天我们就通过著名科普作家阿西莫夫的两篇短文来寻找答案吧。

二、自主学习

走近作者

阿西莫夫(1920—1992),美国科幻小说作家、科普作家、文学评论家,美国科幻小说黄金时代的代表人物之一。阿西莫夫一生著述近500本,题材涉及自然科学、社会科学和文学艺术等许多领域,曾获代表科幻界最高荣誉的雨果奖和星云大师奖等荣誉。其代表作有《基地》《新疆域》等。

文体知识

科普作品,又称“科普著作”,是一种以向大众普及科学知识为主要目的的作品,“科普”即科学普及的意思。它所述内容具有一定的科学专业性,也具有一定娱乐性、普及性、可读性和通俗性。在陈述专业科学知识时要求有一定程度的严谨性,并允许适当地虚构作品情节、人物、环境等,以增强可读性。科普作品的成功与否在很大程度上也会决定着科学能否扩大社会影响力,展现其魅力。

字音字形

骨骼(ɡé) 地壳(qiào) 岛屿(yǔ) 深渊(yuān) 汇聚(huì)

破裂(liè) 流逝(shì) 天衣无缝(fènɡ) 碰撞(zhuànɡ)

褶皱(zhě òu) 携带(xié) 两栖动物(qī) 繁盛(fán) 覆盖(fù)

不可抗拒(kànɡ) 压扁(biǎn) 争论不休(lùn) 毫无疑问(yí)

趋势(qū) 膨胀(pénɡ zhànɡ)

词语释义

骨骼:人和动物体内或体表坚硬的组织。

褶皱:文中指由于地壳运动,岩层受到挤压而形成连续弯曲的构造形式。

天衣无缝:形容事物(多指诗文、话语等)严密,没有一点儿破绽。

三、文本探究

整体感知

朗读课文,理清思路,思考问题。

1.概括这篇文章的主要内容。

【交流点拨】这篇说明文依据在南极发现恐龙化石的事实,证明了大陆漂移假说,说明不同科学领域之间紧密相连,是可以相互启发的,从而发现新的论据或得出新的结论。

2.文中是如何证实“恐龙无处不有”的说法的?

【交流点拨】1986年1月在南极发现鸟臀目恐龙骨骼化石,在地球上的其他大陆也都发现有恐龙化石。恐龙在南极的出现,说明恐龙确实遍布于世界各地。因而“恐龙无处不有”的说法成立。

3.文章的题目为“恐龙无处不有”,那本文的说明对象是恐龙吗?

【交流点拨】不是。作者谈恐龙的灭绝,谈到恐龙化石无处不在而引出板块运动,是为了证明另一项科学理论——“板块构造”理论的正确。

深层领悟

1.分析本文的写作特色。

【交流点拨】(1)逻辑严密,论证有力。本文先提出观点——“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”,并以此统领全文。然后用在各地发现恐龙化石的事实,阐释板块运动大陆漂移假说,用具体事例证明开篇提出的观点。最后总结恐龙化石的发现给大陆漂移假说提供有力的论据。(2)语言准确,过渡自然。语言的严谨缜密和准确性体现在关键词语的运用上,当肯定时则肯定,当推测时则推测,本文便突出了这一特点。如“肯定”“大约”“几乎”等词的使用,体现了文章语言的准确性和严密性;由恐龙灭绝进而论证“大陆漂移”,以设问句“恐龙不可能在每一块大陆上独立生存,那么它们是如何越过大洋到另一个大陆上去的呢?”转接过渡论述,使其前后连接自然,过渡平滑,给后面的论证提供充分的说理论据。

2.文章是按照什么顺序说明的?

【交流点拨】逻辑顺序。重在说明事理,将抽象的科学知识,层层剖析,既严谨,又深入浅出、通俗易懂。先提出论点、逻辑基础,然后举例说明,并提出问题“恐龙如何迁移”,然后给出答案——大陆漂移,引出“板块构造”理论,接着介绍板块学说,说明提问,最后得出结论。逻辑清晰,论证有力。

四、板书设计?

?恐龙无处不有

观点:在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响。

实例:南极发现鸟臀目恐龙化石(生物学)

设问:恐龙如何越过大洋到另一个大陆上?

理论:板块构造(地质学)

第2课时 被压扁的沙子

一、新课导入

上节课我们学习了《恐龙无处不有》,通过南极发现恐龙化石的例子,提出“恐龙如何越过大洋到另一个大陆上”的问题,并引出了“板块构造”理论,从而证明了观点——在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响。而关于恐龙灭绝的假说和原因也是层出不穷,那《被压扁的沙子》是否也会跟恐龙谜团有联系呢?让我们来学习这篇短文吧。

二、自主学习

写作背景

与前篇讨论的问题类似,此篇文章中,作者从不同领域的科学发现中受到启发,通过“被压扁的沙子”来探讨恐龙灭绝之因,再次证明了“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”的观点。

字音字词

追溯(sù) 潮汐(xī) 衍射(yǎn) 地壳(qiào) 陨石(yǔn) 硅(ɡuī)

词语释义

劫难:灾难;灾祸。

致密:细而密;细致精密。

追溯:逆流而上,向江河发源处走,比喻探索事物的由来。

熔化:固体加热到一定温度变为液体。

三、文本探究

整体感知

1.朗读课文,归纳文章主要内容。

【交流点拨】这篇短文通过对“被压扁的沙子”的产生、分布和特性等介绍,证明了外星撞击地球导致恐龙灭绝的观点,表明不同领域的科学发现可以相互启发、相互联系,从而发现新的论据或得出新的结论。

2.这篇短文和《恐龙无处不有》都谈到恐龙灭绝,那两篇短文所说明的主要问题是一样的吗?试做具体分析。

【交流点拨】不一样。《恐龙无处不有》说明的内容是“板块构造”理论,以南极发现恐龙化石之例引出问题来佐证这一理论;而本篇短文说明的内容是造成恐龙灭绝的原因,恐龙灭绝的原因成为探讨的主题,“被压扁的沙子”则是论据。

3.作者对于恐龙灭绝的原因是持什么观点?论据是什么?

【交流点拨】造成恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击。论据:第一,撞击所产生的巨大压力形成斯石英,而追溯到恐龙灭绝那个年代的岩层中,发现了“被压扁的沙子”——斯石英,表明恐龙灭绝时发生过巨大撞击;第二,斯石英是沙子处于超高压状态下形成的,火山喷发时的高温会熔化斯石英,那就可能说明斯石英出现的地方肯定发生过撞击,而且肯定没有发生过火山活动,如果火山爆发致使恐龙灭绝,那么就不会有“斯石英”的存在。所以得出结论:造成恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击。

深层领悟

1.分析本文的写作手法特点。

【交流点拨】(1)语言精练,幽默风趣。对于恐龙灭绝的原因——“撞击说”这一观点的推论直截了当,其中还不乏幽默之语,如:“万一哪天某个星体要撞击地球,我们也许会知道如何来避免这种撞击。”这句话比较具有趣味性,但也并非无稽之谈,星体撞击地球虽极为罕见,但在地球的历史上真实发生过,做这样的假设,意在强调天文学研究的现实意义。(2)逻辑严谨,推理论证。通过恐龙灭绝的事件引出两种观点:“撞击说”和“火山说”,并通过科学实验的实例来推理论证,从正反两面的推理(压扁的沙子——斯石英,遇高温熔化,斯石英出现的地方发生过撞击,没有发生火山活动),从而得出结论:恐龙灭绝的原因不是火山活动,而是撞击。推理严谨,层次分明,论证有力,逻辑思维缜密。

2.结合两篇短文,说说本文和前篇文章有哪些共同之处。

【交流点拨】(1)说明顺序:两篇短文都是采用逻辑顺序,重在说明事理,短小的篇幅内将抽象的科学知识层层剖析,严谨又深入浅出地解释清楚,先提出观点、问题,再通过事理论证得出结论;(2)说明方法:两篇短文都采用了举例子、作比较、列数字等多种说明方法;(3)说明原因:准确简练,浅显易懂;(4)都证明了同一个观点——“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”;(5)写作特点:两篇短文都具有逻辑严谨,论证层次清晰,推理思维活跃,语言准确的特点。

相关链接

1910年,病床上的魏格纳(1880—1930,大陆漂移学说之父)在观察世界地图时偶然发现,南大西洋两岸具有极其对应的轮廓,巴西海岸与非洲海岸彼此间的每一处凸出部分几乎都与对方的凹进处相吻合。就好像南美洲与非洲原本是相互接合的整体,后来被撕开成了两大块大陆一般。由此揭开了大陆漂移假说的神秘面纱。

四、板书设计?

恐龙灭绝之说(提出问题)

“撞击说” “火山说”

斯石英由撞击产生巨大压力形成(分析问题)

结论:造成恐龙灭绝的原因是撞击

(“撞击说”成立)

说明

佐证

两种原因

被压扁的沙子

推理论证

不同的科学领域之间是紧密相连的

科学实验

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读