鲁教版(五四制)地理七年级下册 6.4 祖国的首都——北京(第1课时)教案

文档属性

| 名称 | 鲁教版(五四制)地理七年级下册 6.4 祖国的首都——北京(第1课时)教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-07-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《祖国的首都——北京》名师教学设计

【核心素养】区域认知、综合思维、人地协调观

【教材分析】

本节从地理、文化等方面重点介绍了祖国的首都—北京,内容主要包括北京的自然条件和地理位置、政治文化地位、历史文化和北京现代化建设等成就。本节分为两课时,第一课时包括北京的地理环境特征、北京的城市职能;第二课时包括北京历史文化和现代化大都市的建设。

通过前面的学习,学生已经对我国北方地区的自然环境、资源现状等有了比较全面的认识,掌握了大量的中国地理知识,也熟悉了读图分析、材料分析等各种各样的学习方法。对本课学习建议已学生自学为主导,教师主要对学生进行引导,指导学生正确的学习方法。教师要鼓励学生主动学习,调节学生的积极性,激发学生的学习热情。在教学中,教师注意不要将教学内容局限于课本知识,应根据课本适当进行拓展,开展综合性学习活动,拓展学生的学习空间。

【学情分析】

学生经过初一一年的学习,已经掌握了一定的读图方法和分析问题的能力,并且在日常的生活和学习中掌握了一些关于中国领土的知识,具备了这些知识和能力、方法之后再来学习《祖国的首都——北京》就简单多了。但由于地理内容有的问题很抽象,因此,在教学中需要充分利用图片、录像、“读一读”等材料来增加学生的间接体验,在教学过程中应注重指导学生分析地图,主要采取看录像、提问题的形式,引起学生兴趣,让学生带着问题、有目的地阅读地图、分析地图,有利于抓住事物特征。

这个年级大部分学生,对学习地理学科还是保持着高昂激情,上课认真听讲,下课准时地完成作业。但同时也有一些学习问题:一些同学上课不注意听讲,课后作业不能及时地交上来,甚至还出现不交的情况;有些学生对语文的学习抱着可有可无的态度,甚至弱化,学习没有劲头。当然一个班级学科的成绩好坏,与学生学习习惯有一定的关系,也与任课教师存在着很大的关系,因此我个人也要做出检讨,平时在上课时对学生要求太松,忽略了班级一些学生的特殊情况,没有充分地了解学生的特点。

【课程标准】

运用资料说出首都北京的自然地理特点、城市职能。

【教学目标】

1.使用地形图说出北京的位置、范围。并通过课堂活动能够对简要评价北京的位置。

2.通过阅读教材图文资料,认识北京作为政治文化和国际交往中心的城市职能。

【教学重难点】

运用地形图简要评价北京的地理位置。

【教学方法】

讨论法、读图分析法、讲授法、资料分析法

【教学过程】

导入新课:展示2022年冬季奥运会的图片。

提问:2022年冬季奥运会在哪里举办?(中国——北京)

接下来给同学们播放北京2022年东奥会申奥宣传片,让学生初步了解北京。

你对北京了解多少?今天,我们就一起去祖国的首都——北京看看吧!

通过视频、图片欣赏学生更形象直观的初步了解黄土高原,首先把枯燥的知识形象生动的展示给学生,激发学生的学习兴趣,同时教师创设与本节课密切相关的情境,让学生快速进入课堂,进入学习情境。

把本节课的学习以旅行的形式展示给同学们,让学生身临其境,主动探索。

任务1 使用地形图说出北京的位置、范围。并通过课堂活动能够对北京的位置做出简要评价。

同学们跟随着小明完成“定位北京”的任务。主要任务要了解北京的纬度位置、相对位置、海陆位置以及北京的河流流向,北京的气候等。最后完成对北京位置的简要评价。

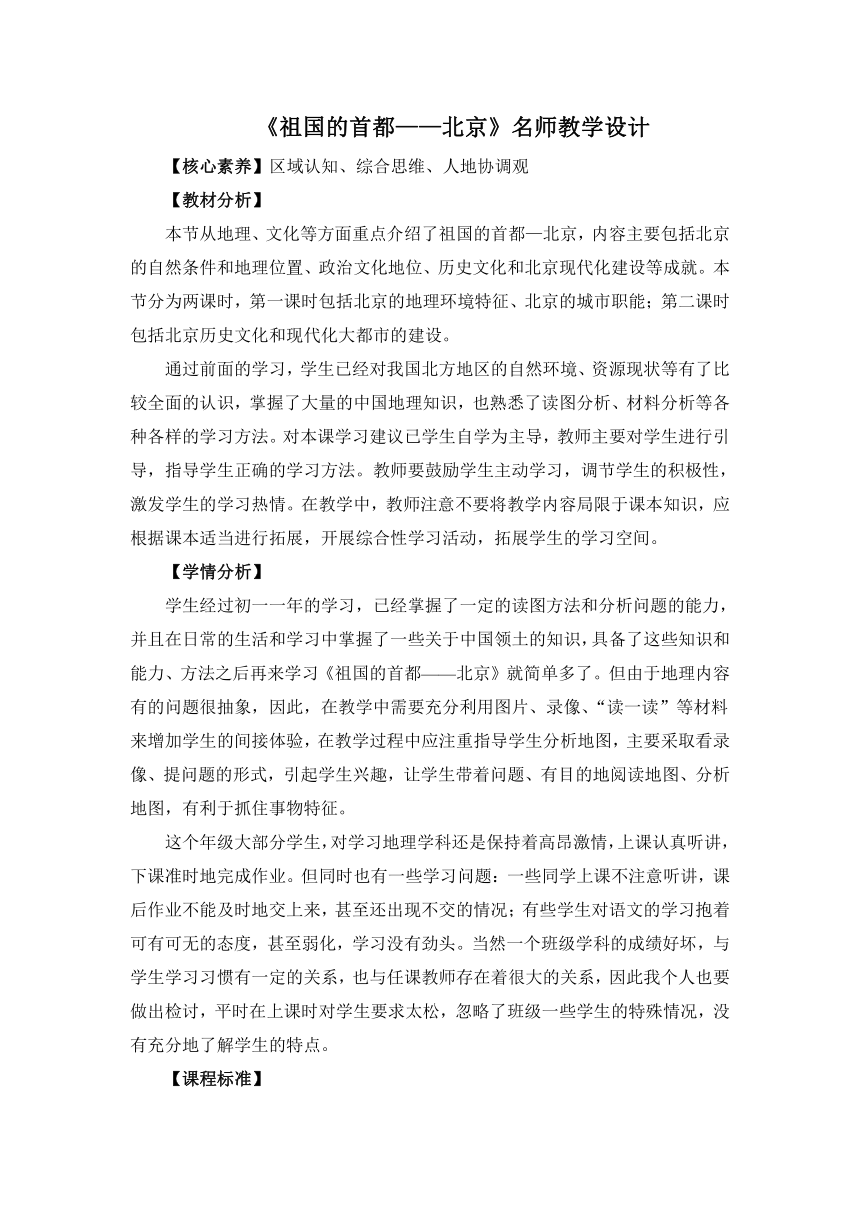

首先,教师展示我国的政区简图,让学生初步了解北京在我国的位置范围。

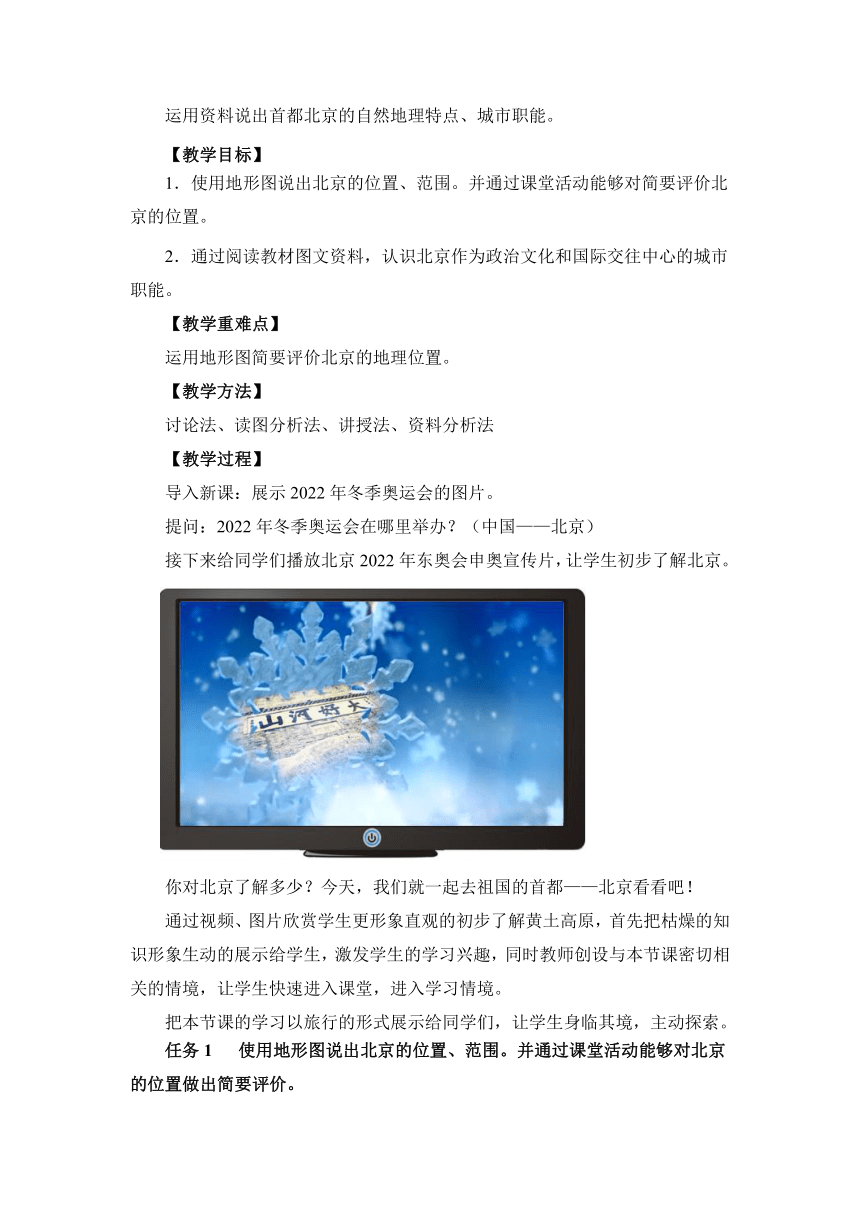

然后给教师给同学展示北京分层设色地形图,标出北京经纬度位置:116°E,46°N。

接下来,由教师引导,学生讨论,完成对北京相对位置的探究:

北京向东可进入东北平原,向西北可进入内蒙古高原,向西可联系黄土高原,向南进入华北平原,向东南可临近渤海。

教师以动画的形式启发引导学生探究北京的地势地形,北京的河流流向。

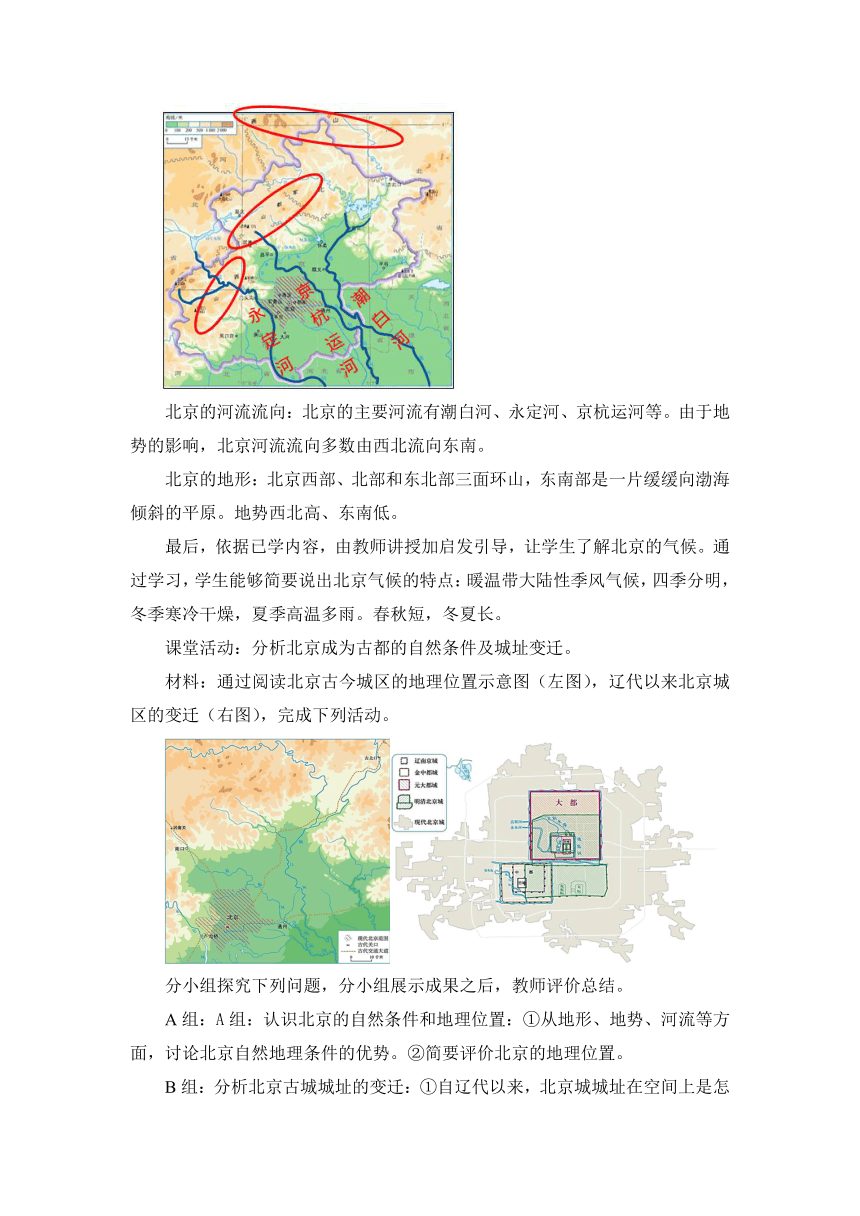

北京的河流流向:北京的主要河流有潮白河、永定河、京杭运河等。由于地势的影响,北京河流流向多数由西北流向东南。

北京的地形:北京西部、北部和东北部三面环山,东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。地势西北高、东南低。

最后,依据已学内容,由教师讲授加启发引导,让学生了解北京的气候。通过学习,学生能够简要说出北京气候的特点:暖温带大陆性季风气候,四季分明,冬季寒冷干燥,夏季高温多雨。春秋短,冬夏长。

课堂活动:分析北京成为古都的自然条件及城址变迁。

材料:通过阅读北京古今城区的地理位置示意图(左图),辽代以来北京城区的变迁(右图),完成下列活动。

分小组探究下列问题,分小组展示成果之后,教师评价总结。

A组:A组:认识北京的自然条件和地理位置:①从地形、地势、河流等方面,讨论北京自然地理条件的优势。②简要评价北京的地理位置。

B组:分析北京古城城址的变迁:①自辽代以来,北京城城址在空间上是怎样变化的?②分析北京古城城址变迁与水源的关系?

成果展示交流:A组

①从地形、地势、河流等方面,讨论北京自然地理条件的优势。

地处暖温带,气候适宜,农业开发历史悠久;地形平坦开阔,周围三面环山易守难攻;有对外联系的通道,距海近,有便利的交通条件;有河流流经,能够提供水源、航运和防御之利;周围地区能源、粮食等供应充足。

②简要评价北京的地理位置。

北京依山傍水,靠近海洋,进能攻,退能守,西面和北面有广大的腹地,资源丰富,所以地理位置优越。

适时总结:(北京位置的优越性)

纬度位置优越:地处中纬度暖温带,半湿润地区,有适合城市发展的气候优势。

海陆位置优越:虽居内陆,但距海较近,交通发达。

战略位置优越:战争年代,三面环山,易守难攻;和平年代,东南平坦,适于经济发展,城市建设。

经济区位优越:西有黄土高原,北有内蒙古牧区,南有华北平原,能源、原材料、食物供应充盈。

成果展示交流:B组

①自辽代以来,北京城城址在空间上是怎样变化的?

旧城的空间范围不断扩大,空间分布上从辽南京城原址逐渐向北、向东扩展,至明清时又向南缩,至明清时期演变为“凸”字形。

②分析北京古城城址变迁与水源的关系?

无论北京古城城址怎样变迁,始终靠近河流和湖泊,而且不断向大的河流和湖泊靠近,便于利用河流和湖泊进行生活用水的取用、运输和防御等。

任务2 通过阅读教材图文资料,认识北京作为政治文化和国际交往中心的城市职能。

接下来,同学们跟随着小强完成“走进北京”的任务。主要任务要了解北京的城市职能。

教师展示天安门广场的俯视图,通过动画的形式为学生展示出该区域的主要机构,初步了解北京的政治中心、文化中心、国际交往中心。

接下来,教师主要以图文的形式让学生了解北京的政治中心、文化中心、国际交往中心。

政治中心:中国的首都,人民大会堂是全国人民代表大会常务委员会所在地,中南海是党中央和国务院所在地。

文化中心:北京高等院校120多所,科研院校170多个,各类博物馆120多个,另外还包括国家级文艺团体、国家级新闻出版单位等。

国际交往中心:北京有130多个外国大使馆,北京有约200个外国新闻驻京纪者站,北京有17个国际组织和地区代表机构,北京有约7000家外国机构、企业和跨国公司代表机构。

【课堂小结】

【核心素养】区域认知、综合思维、人地协调观

【教材分析】

本节从地理、文化等方面重点介绍了祖国的首都—北京,内容主要包括北京的自然条件和地理位置、政治文化地位、历史文化和北京现代化建设等成就。本节分为两课时,第一课时包括北京的地理环境特征、北京的城市职能;第二课时包括北京历史文化和现代化大都市的建设。

通过前面的学习,学生已经对我国北方地区的自然环境、资源现状等有了比较全面的认识,掌握了大量的中国地理知识,也熟悉了读图分析、材料分析等各种各样的学习方法。对本课学习建议已学生自学为主导,教师主要对学生进行引导,指导学生正确的学习方法。教师要鼓励学生主动学习,调节学生的积极性,激发学生的学习热情。在教学中,教师注意不要将教学内容局限于课本知识,应根据课本适当进行拓展,开展综合性学习活动,拓展学生的学习空间。

【学情分析】

学生经过初一一年的学习,已经掌握了一定的读图方法和分析问题的能力,并且在日常的生活和学习中掌握了一些关于中国领土的知识,具备了这些知识和能力、方法之后再来学习《祖国的首都——北京》就简单多了。但由于地理内容有的问题很抽象,因此,在教学中需要充分利用图片、录像、“读一读”等材料来增加学生的间接体验,在教学过程中应注重指导学生分析地图,主要采取看录像、提问题的形式,引起学生兴趣,让学生带着问题、有目的地阅读地图、分析地图,有利于抓住事物特征。

这个年级大部分学生,对学习地理学科还是保持着高昂激情,上课认真听讲,下课准时地完成作业。但同时也有一些学习问题:一些同学上课不注意听讲,课后作业不能及时地交上来,甚至还出现不交的情况;有些学生对语文的学习抱着可有可无的态度,甚至弱化,学习没有劲头。当然一个班级学科的成绩好坏,与学生学习习惯有一定的关系,也与任课教师存在着很大的关系,因此我个人也要做出检讨,平时在上课时对学生要求太松,忽略了班级一些学生的特殊情况,没有充分地了解学生的特点。

【课程标准】

运用资料说出首都北京的自然地理特点、城市职能。

【教学目标】

1.使用地形图说出北京的位置、范围。并通过课堂活动能够对简要评价北京的位置。

2.通过阅读教材图文资料,认识北京作为政治文化和国际交往中心的城市职能。

【教学重难点】

运用地形图简要评价北京的地理位置。

【教学方法】

讨论法、读图分析法、讲授法、资料分析法

【教学过程】

导入新课:展示2022年冬季奥运会的图片。

提问:2022年冬季奥运会在哪里举办?(中国——北京)

接下来给同学们播放北京2022年东奥会申奥宣传片,让学生初步了解北京。

你对北京了解多少?今天,我们就一起去祖国的首都——北京看看吧!

通过视频、图片欣赏学生更形象直观的初步了解黄土高原,首先把枯燥的知识形象生动的展示给学生,激发学生的学习兴趣,同时教师创设与本节课密切相关的情境,让学生快速进入课堂,进入学习情境。

把本节课的学习以旅行的形式展示给同学们,让学生身临其境,主动探索。

任务1 使用地形图说出北京的位置、范围。并通过课堂活动能够对北京的位置做出简要评价。

同学们跟随着小明完成“定位北京”的任务。主要任务要了解北京的纬度位置、相对位置、海陆位置以及北京的河流流向,北京的气候等。最后完成对北京位置的简要评价。

首先,教师展示我国的政区简图,让学生初步了解北京在我国的位置范围。

然后给教师给同学展示北京分层设色地形图,标出北京经纬度位置:116°E,46°N。

接下来,由教师引导,学生讨论,完成对北京相对位置的探究:

北京向东可进入东北平原,向西北可进入内蒙古高原,向西可联系黄土高原,向南进入华北平原,向东南可临近渤海。

教师以动画的形式启发引导学生探究北京的地势地形,北京的河流流向。

北京的河流流向:北京的主要河流有潮白河、永定河、京杭运河等。由于地势的影响,北京河流流向多数由西北流向东南。

北京的地形:北京西部、北部和东北部三面环山,东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。地势西北高、东南低。

最后,依据已学内容,由教师讲授加启发引导,让学生了解北京的气候。通过学习,学生能够简要说出北京气候的特点:暖温带大陆性季风气候,四季分明,冬季寒冷干燥,夏季高温多雨。春秋短,冬夏长。

课堂活动:分析北京成为古都的自然条件及城址变迁。

材料:通过阅读北京古今城区的地理位置示意图(左图),辽代以来北京城区的变迁(右图),完成下列活动。

分小组探究下列问题,分小组展示成果之后,教师评价总结。

A组:A组:认识北京的自然条件和地理位置:①从地形、地势、河流等方面,讨论北京自然地理条件的优势。②简要评价北京的地理位置。

B组:分析北京古城城址的变迁:①自辽代以来,北京城城址在空间上是怎样变化的?②分析北京古城城址变迁与水源的关系?

成果展示交流:A组

①从地形、地势、河流等方面,讨论北京自然地理条件的优势。

地处暖温带,气候适宜,农业开发历史悠久;地形平坦开阔,周围三面环山易守难攻;有对外联系的通道,距海近,有便利的交通条件;有河流流经,能够提供水源、航运和防御之利;周围地区能源、粮食等供应充足。

②简要评价北京的地理位置。

北京依山傍水,靠近海洋,进能攻,退能守,西面和北面有广大的腹地,资源丰富,所以地理位置优越。

适时总结:(北京位置的优越性)

纬度位置优越:地处中纬度暖温带,半湿润地区,有适合城市发展的气候优势。

海陆位置优越:虽居内陆,但距海较近,交通发达。

战略位置优越:战争年代,三面环山,易守难攻;和平年代,东南平坦,适于经济发展,城市建设。

经济区位优越:西有黄土高原,北有内蒙古牧区,南有华北平原,能源、原材料、食物供应充盈。

成果展示交流:B组

①自辽代以来,北京城城址在空间上是怎样变化的?

旧城的空间范围不断扩大,空间分布上从辽南京城原址逐渐向北、向东扩展,至明清时又向南缩,至明清时期演变为“凸”字形。

②分析北京古城城址变迁与水源的关系?

无论北京古城城址怎样变迁,始终靠近河流和湖泊,而且不断向大的河流和湖泊靠近,便于利用河流和湖泊进行生活用水的取用、运输和防御等。

任务2 通过阅读教材图文资料,认识北京作为政治文化和国际交往中心的城市职能。

接下来,同学们跟随着小强完成“走进北京”的任务。主要任务要了解北京的城市职能。

教师展示天安门广场的俯视图,通过动画的形式为学生展示出该区域的主要机构,初步了解北京的政治中心、文化中心、国际交往中心。

接下来,教师主要以图文的形式让学生了解北京的政治中心、文化中心、国际交往中心。

政治中心:中国的首都,人民大会堂是全国人民代表大会常务委员会所在地,中南海是党中央和国务院所在地。

文化中心:北京高等院校120多所,科研院校170多个,各类博物馆120多个,另外还包括国家级文艺团体、国家级新闻出版单位等。

国际交往中心:北京有130多个外国大使馆,北京有约200个外国新闻驻京纪者站,北京有17个国际组织和地区代表机构,北京有约7000家外国机构、企业和跨国公司代表机构。

【课堂小结】

同课章节目录

- 第五章 中国的地理差异

- 第一节 四大地理区域的划分

- 第二节 北方工区和南方地区

- 第三节 西北地区和青藏地区

- 第六章 北方地区

- 第一节 自然特征与农业

- 第二节 “白山黑水”—东北三省

- 第三节 世界最大的黄土堆积区 ---黄土高原

- 第四节 祖国的首都 –北京

- 第七章 南方地区

- 第一节 自然特征与农业

- 第二节 “鱼米之乡”—长江三角洲地区

- 第三节 “东方明珠”---香港和澳门

- 第四节 祖国的神圣领土---台湾省

- 第八章 西北地区

- 第一节 自然特征与农业

- 第二节 干旱的宝地—塔里木盆地

- 第九章 青藏地区

- 第一节 自然特征与农业

- 第二节 高原湿地---三江源地区

- 第十章 可爱的家乡--山东

- 第十一章 中国在世界中