化学(沪教版)九年级上册综合练习:2.2 奇妙的二氧化碳(第1课时)(含答案)

文档属性

| 名称 | 化学(沪教版)九年级上册综合练习:2.2 奇妙的二氧化碳(第1课时)(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 89.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-07-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2.2 奇妙的二氧化碳

(第1课时 二氧化碳的性质)

一、单选题

1.下列做法不符合“节能低碳”理念的是

A.用旧报纸制铅笔杆 B.推广使用一次性木筷

C.参加“地球熄灯一小时”活动 D.提倡双面使用纸张

2.下列反应中属于分解反应的是

A.酒精+氧气水+二氧化碳 B.碳酸钙氧化钙+二氧化碳

C.锌+硫酸→硫酸锌+氢气 D.镁+氧气氧化镁

3.下列关于“碳循环”和“氧循环”的说法错误的是

A.碳循环和氧循环过程中均发生了化学变化

B.碳循环和氧循环分别是指二氧化碳和氧气的循环

C.绿色植物通过光合作用,将太阳能转化成化学能

D.碳循环和氧循环有利于维持大气中二氧化碳和氧气含量的相对稳定

4.二氧化碳在下列变化中,只发生了物理变化的是

A.灭火 B.溶于水中 C.制成干冰 D.进行光合作用

5.二氧化碳的水溶液,能使紫色石蕊变成

A.红色 B.紫色 C.蓝色 D.无色

【答案】A

6.下列是二氧化碳的几种用途,利用了它的物理性质又利用了它的化学性是

A.人工降雨 B.制造化肥

C.植物光合作用 D.灭火器灭火

7.下列气体会引起“温室效应”的是

A.二氧化碳 B.氧气 C.氮气 D.氢气

8.下列有关二氧化碳的说法正确的是

A.二氧化碳是引发酸雨的“罪魁祸首”

B.一氧化碳的过度排放会加剧温室效应,因此应禁止使用化石燃料

C.二氧化碳和一氧化碳的组成元素相同,在一定条件下可以相互转化

D.进入久未开启的菜窖之前,必须做灯火试验,是因为二氧化碳有毒

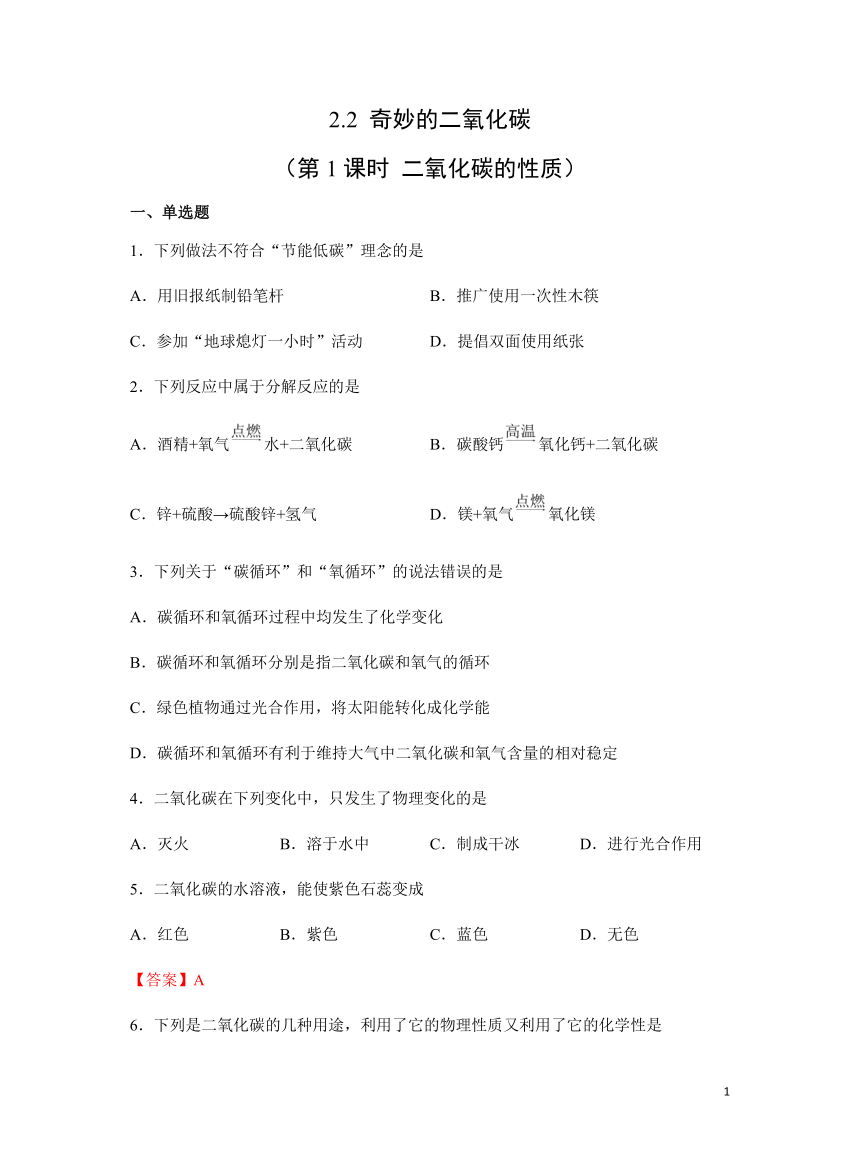

9.下图所示为倾倒二氧化碳气体的实验,实验现象是阶梯蜡烛从下到上依次熄灭。该现象说明二氧化碳气体具有的性质是

①不能燃烧 ②不支持燃烧 ③密度比空气小 ④密度比空气大

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

10.下列反应是氧化反应,但不是化合反应的是

A.氧化汞汞+氧气 B.铁+氧气四氧化三铁

C.硫+氧气二氧化硫 D.乙炔+氧气 水+二氧化碳

11.下列关于二氧化碳的叙述中,错误的是

A.自然界中二氧化碳处于循环状态

B.二氧化碳可用于生产碳酸饮料

C.大气中二氧化碳过多会造成温室效应

D.二氧化碳有毒,空气中含量过高,会使人中毒死亡

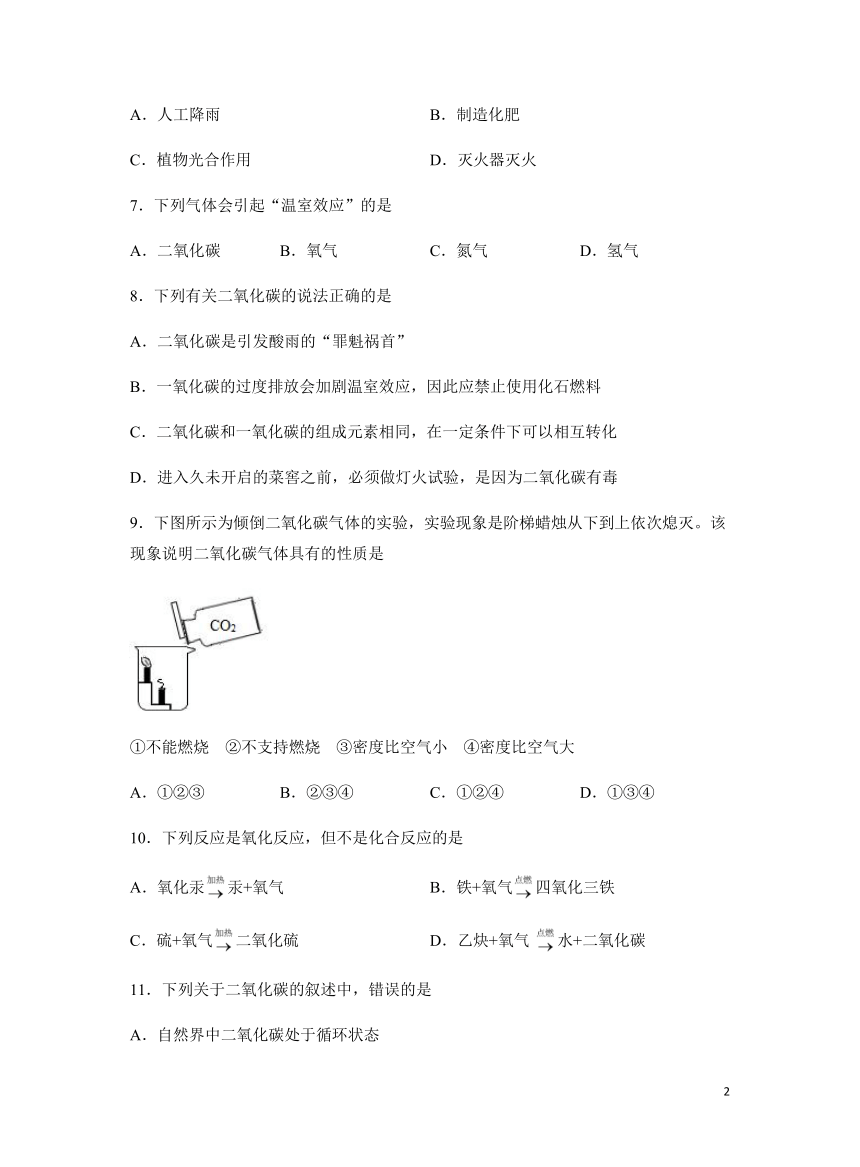

12.为了验证二氧化碳的性质,某化学兴趣小组进行了如右所示的实验。有关说法错误的是

A.b处的实验现象是紫色石蕊溶液变蓝

B.c处的现象是澄清石灰水变浑浊

C.要证明二氧化碳能与水反应,可在a处放浸过紫色石蕊试液后再晾干的纸花,与b进行对比

D.烧杯中底部蜡烛先熄灭,可证明二氧化碳的密度比空气大

二、实验题

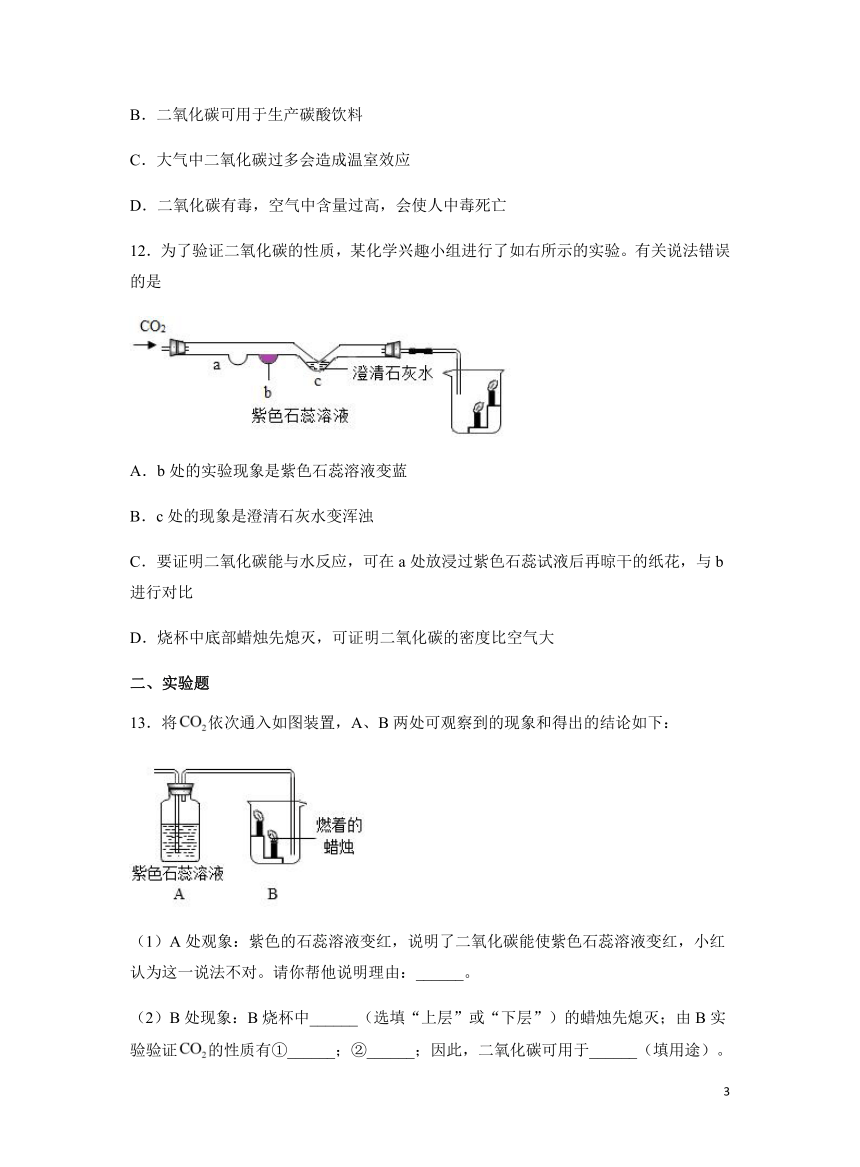

13.将依次通入如图装置,A、B两处可观察到的现象和得出的结论如下:

(1)A处观象:紫色的石蕊溶液变红,说明了二氧化碳能使紫色石蕊溶液变红,小红认为这一说法不对。请你帮他说明理由:______。

(2)B处现象:B烧杯中______(选填“上层”或“下层”)的蜡烛先熄灭;由B实验验证的性质有①______;②______;因此,二氧化碳可用于______(填用途)。

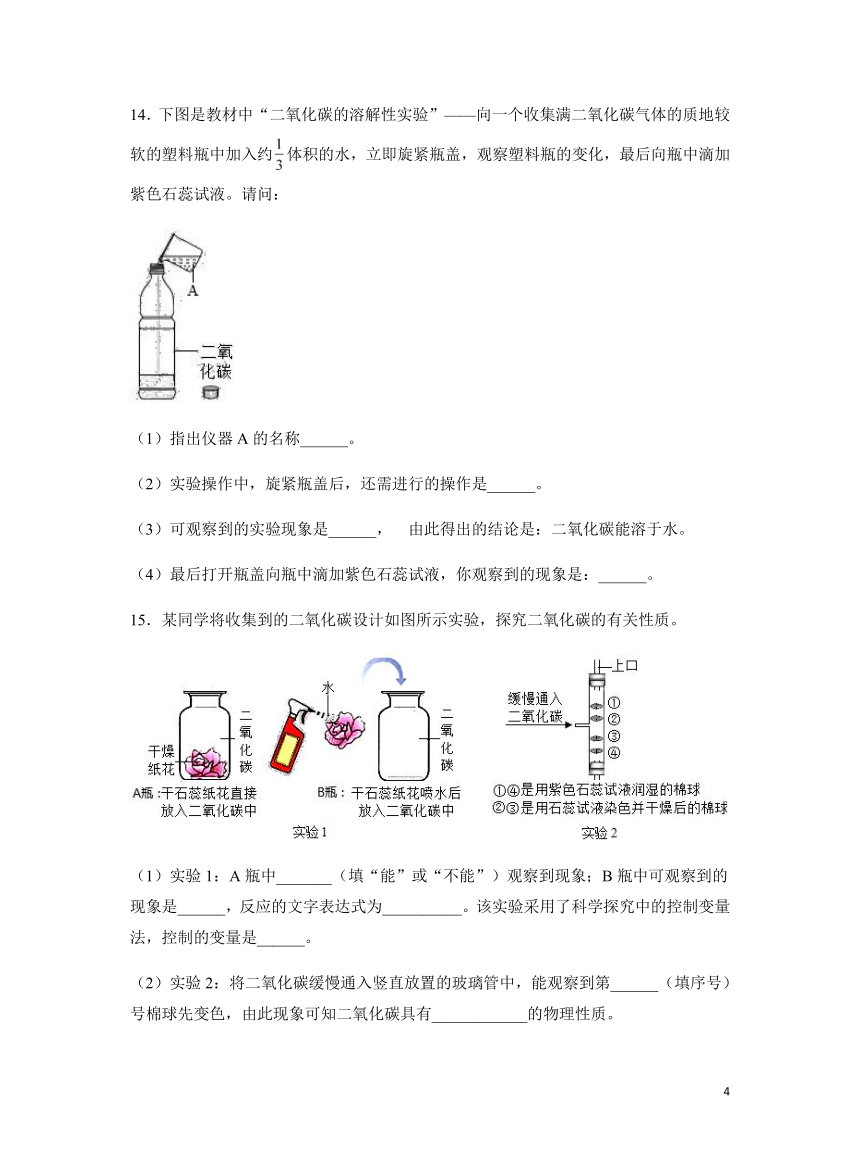

14.下图是教材中“二氧化碳的溶解性实验”——向一个收集满二氧化碳气体的质地较软的塑料瓶中加入约体积的水,立即旋紧瓶盖,观察塑料瓶的变化,最后向瓶中滴加紫色石蕊试液。请问:

(1)指出仪器A的名称______。

(2)实验操作中,旋紧瓶盖后,还需进行的操作是______。

(3)可观察到的实验现象是______, 由此得出的结论是:二氧化碳能溶于水。

(4)最后打开瓶盖向瓶中滴加紫色石蕊试液,你观察到的现象是:______。

15.某同学将收集到的二氧化碳设计如图所示实验,探究二氧化碳的有关性质。

(1)实验1:A瓶中_______(填“能”或“不能”)观察到现象;B瓶中可观察到的现象是______,反应的文字表达式为__________。该实验采用了科学探究中的控制变量法,控制的变量是______。

(2)实验2:将二氧化碳缓慢通入竖直放置的玻璃管中,能观察到第______(填序号)号棉球先变色,由此现象可知二氧化碳具有____________的物理性质。

参考答案

一、单选题

1.【答案】B

【详解】

A.用旧报纸制铅笔杆,有利于节约能源,可以减少森林的砍伐,选项符合“节能低碳”理念;

B.树木能通过光合作用吸收二氧化碳,减缓温室效应,并且生产一次性筷子需要消耗能源,所以推广使用一次性木筷不合理,选项不符合“节能低碳”理念;

C.参加地球一小时熄灯活动,能节约电能,减少二氧化碳的排放,选项符合“节能低碳”理念;

D.双面使用纸张,能节约造纸所用的木材,减少树木的砍伐,增加吸收二氧化碳的量,选项符合“节能低碳”理念。

故选B。

2.【答案】B

【详解】

略

3.【答案】B

【详解】

A.如光合作用能实现无机物和有机物在一定条件下相互转化,则“碳循环”和“氧循环”产生了新物质,属于化学变化,正确;

B.碳循环和氧循环不是指二氧化碳和氧气的循环,而是指“碳元素”和“氧元素”的循环,错误;

C.绿色植物通过光合作用,将太阳能转化成化学能,正确;

D.碳循环和氧循环有利于维持大气中二氧化碳和氧气含量的相对稳定,正确。

故选B。

4.【答案】C

5.【答案】A

6.【答案】D

【详解】

A.二氧化碳用于人工降雨,是因为干冰升华吸热,利用的是其物理性质,不符合题意;

B.制造化肥,需要通过化学变化才能表现出来,利用的是其化学性质,不符合题意;

C.植物光合作用,是因为二氧化碳和水在光和叶绿体的作用下反应生成氧气和有机物,利用的是其化学性质,不符合题意;

D.灭火,是因为二氧化碳不燃烧,不支持燃烧,且二氧化碳的密度比空气大,不燃烧、不支持燃烧属于化学性质,密度属于物理性质,符合题意。

故选D。

7.【答案】A

【详解】

二氧化碳含量过多,会引起“温室效应”,氧气、氮气、氢气不会引起温室效应。

故选A。

8.【答案】C

【详解】

A.引发酸雨的“罪魁祸首”是二氧化硫而不是二氧化碳,不符合题意;

B.二氧化碳的过度排放会加剧温室效应,但不能禁止使用化石燃料,当前人类各种活动还主要依靠化石燃料,不符合题意;

C.二氧化碳和一氧化碳的组成元素相同,都是由碳、氧元素组成的,二氧化碳与碳在高温条件下反应生成一氧化碳,一氧化碳在氧气中燃烧会生成二氧化碳,所以二氧化碳和一氧化碳在一定条件下可以相互转化,符合题意;

D.进入久未开启的菜窖之前,必须做灯火试验,是因为二氧化碳不能供给呼吸,不符合题意。

故选C。

9.【答案】C

【详解】

向烧杯内倾倒二氧化碳时,蜡烛熄灭说明二氧化碳不能燃烧,也不能支持燃烧;下面的蜡烛先熄灭,说明二氧化碳的密度比空气大。

故选C。

10.【答案】D

【详解】

A.该反应没有氧的参与不是氧化反应,该反应是一变多的反应是分解反应不是化合反应,不符合题意;

B.该反应有氧的参与是氧化反应,该反应是多变一的反应是化合反应,不符合题意;

C.该反应有氧的参与是氧化反应,该反应是多变一的反应是化合反应,不符合题意;

D.该反应有氧的参与是氧化反应,该反应是二变二的反应不是化合反应,符合题意。

故选D。

11.【答案】D

【详解】

A.自然界中的二氧化碳通过光合作用、呼吸作用、燃烧等在不断循环,正确;

B.二氧化碳可以和水反应生成碳酸,可用于生产碳酸饮料,正确;

C.大气中二氧化碳过多会造成温室效应,正确;

D.二氧化碳无毒,错误。

故选D。

12.【答案】A

【详解】

A.二氧化碳与水反应生成碳酸,显酸性使得紫色石蕊溶液变红,错误;

B.二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙白色沉淀,现象是澄清石灰水变浑浊,正确;

C.二氧化碳不能使浸过紫色石蕊试液后再晾干的纸花变红,能使紫色石蕊溶液变红,可说明二氧化碳能与水反应生成碳酸,正确;

D.二氧化碳不支持燃烧,烧杯中底部蜡烛先熄灭,可证明二氧化碳的密度比空气大,正确。

故选A。

二、实验题

13.【答案】

(1)CO2与水反应生成了碳酸,碳酸使石蕊变红

(2)下层 通常情况下,二氧化碳密度比空气大 二氧化碳不可燃、不助燃 灭火

14.【答案】

(1)烧杯

(2)振荡(或摇晃)

(3)瓶子变瘪(或瓶子变扁)

(4)瓶内液体变红

【详解】

(1)仪器A的名称是烧杯;

(2)实验操作中,旋紧瓶盖后,振荡使之充分接触,还需进行的操作是振荡;

(3)根据压强原理,由于瓶内气压减少,造成了瓶内的压强较小,所以可观察到的实验现象是瓶子变瘪(或瓶子变扁),说明二氧化碳能溶于水;

(4)二氧化碳溶于水形成碳酸,碳酸呈酸性,能使紫色石蕊溶液变红,观察到的现象是:瓶内液体变红。

15.【答案】(1)不能 纸花变红色 水+二氧化碳→碳酸 水 (2)④ 密度比空气大

【详解】

(1)实验1:A瓶中不能观察到现象,是因为二氧化碳不能和石蕊反应;B瓶中可观察到的现象是纸花变红色,是因为水和二氧化碳反应生成碳酸,碳酸能使石蕊试液变红色,反应的文字表达式为:水+二氧化碳→碳酸;该实验采用了科学探究中的控制变量法,控制的变量是水。

(2)实验2:将二氧化碳缓慢通入竖直放置的玻璃管中,能观察到第④号棉球先变色,由此现象可知二氧化碳具有密度比空气大的物理性质。

1

(第1课时 二氧化碳的性质)

一、单选题

1.下列做法不符合“节能低碳”理念的是

A.用旧报纸制铅笔杆 B.推广使用一次性木筷

C.参加“地球熄灯一小时”活动 D.提倡双面使用纸张

2.下列反应中属于分解反应的是

A.酒精+氧气水+二氧化碳 B.碳酸钙氧化钙+二氧化碳

C.锌+硫酸→硫酸锌+氢气 D.镁+氧气氧化镁

3.下列关于“碳循环”和“氧循环”的说法错误的是

A.碳循环和氧循环过程中均发生了化学变化

B.碳循环和氧循环分别是指二氧化碳和氧气的循环

C.绿色植物通过光合作用,将太阳能转化成化学能

D.碳循环和氧循环有利于维持大气中二氧化碳和氧气含量的相对稳定

4.二氧化碳在下列变化中,只发生了物理变化的是

A.灭火 B.溶于水中 C.制成干冰 D.进行光合作用

5.二氧化碳的水溶液,能使紫色石蕊变成

A.红色 B.紫色 C.蓝色 D.无色

【答案】A

6.下列是二氧化碳的几种用途,利用了它的物理性质又利用了它的化学性是

A.人工降雨 B.制造化肥

C.植物光合作用 D.灭火器灭火

7.下列气体会引起“温室效应”的是

A.二氧化碳 B.氧气 C.氮气 D.氢气

8.下列有关二氧化碳的说法正确的是

A.二氧化碳是引发酸雨的“罪魁祸首”

B.一氧化碳的过度排放会加剧温室效应,因此应禁止使用化石燃料

C.二氧化碳和一氧化碳的组成元素相同,在一定条件下可以相互转化

D.进入久未开启的菜窖之前,必须做灯火试验,是因为二氧化碳有毒

9.下图所示为倾倒二氧化碳气体的实验,实验现象是阶梯蜡烛从下到上依次熄灭。该现象说明二氧化碳气体具有的性质是

①不能燃烧 ②不支持燃烧 ③密度比空气小 ④密度比空气大

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

10.下列反应是氧化反应,但不是化合反应的是

A.氧化汞汞+氧气 B.铁+氧气四氧化三铁

C.硫+氧气二氧化硫 D.乙炔+氧气 水+二氧化碳

11.下列关于二氧化碳的叙述中,错误的是

A.自然界中二氧化碳处于循环状态

B.二氧化碳可用于生产碳酸饮料

C.大气中二氧化碳过多会造成温室效应

D.二氧化碳有毒,空气中含量过高,会使人中毒死亡

12.为了验证二氧化碳的性质,某化学兴趣小组进行了如右所示的实验。有关说法错误的是

A.b处的实验现象是紫色石蕊溶液变蓝

B.c处的现象是澄清石灰水变浑浊

C.要证明二氧化碳能与水反应,可在a处放浸过紫色石蕊试液后再晾干的纸花,与b进行对比

D.烧杯中底部蜡烛先熄灭,可证明二氧化碳的密度比空气大

二、实验题

13.将依次通入如图装置,A、B两处可观察到的现象和得出的结论如下:

(1)A处观象:紫色的石蕊溶液变红,说明了二氧化碳能使紫色石蕊溶液变红,小红认为这一说法不对。请你帮他说明理由:______。

(2)B处现象:B烧杯中______(选填“上层”或“下层”)的蜡烛先熄灭;由B实验验证的性质有①______;②______;因此,二氧化碳可用于______(填用途)。

14.下图是教材中“二氧化碳的溶解性实验”——向一个收集满二氧化碳气体的质地较软的塑料瓶中加入约体积的水,立即旋紧瓶盖,观察塑料瓶的变化,最后向瓶中滴加紫色石蕊试液。请问:

(1)指出仪器A的名称______。

(2)实验操作中,旋紧瓶盖后,还需进行的操作是______。

(3)可观察到的实验现象是______, 由此得出的结论是:二氧化碳能溶于水。

(4)最后打开瓶盖向瓶中滴加紫色石蕊试液,你观察到的现象是:______。

15.某同学将收集到的二氧化碳设计如图所示实验,探究二氧化碳的有关性质。

(1)实验1:A瓶中_______(填“能”或“不能”)观察到现象;B瓶中可观察到的现象是______,反应的文字表达式为__________。该实验采用了科学探究中的控制变量法,控制的变量是______。

(2)实验2:将二氧化碳缓慢通入竖直放置的玻璃管中,能观察到第______(填序号)号棉球先变色,由此现象可知二氧化碳具有____________的物理性质。

参考答案

一、单选题

1.【答案】B

【详解】

A.用旧报纸制铅笔杆,有利于节约能源,可以减少森林的砍伐,选项符合“节能低碳”理念;

B.树木能通过光合作用吸收二氧化碳,减缓温室效应,并且生产一次性筷子需要消耗能源,所以推广使用一次性木筷不合理,选项不符合“节能低碳”理念;

C.参加地球一小时熄灯活动,能节约电能,减少二氧化碳的排放,选项符合“节能低碳”理念;

D.双面使用纸张,能节约造纸所用的木材,减少树木的砍伐,增加吸收二氧化碳的量,选项符合“节能低碳”理念。

故选B。

2.【答案】B

【详解】

略

3.【答案】B

【详解】

A.如光合作用能实现无机物和有机物在一定条件下相互转化,则“碳循环”和“氧循环”产生了新物质,属于化学变化,正确;

B.碳循环和氧循环不是指二氧化碳和氧气的循环,而是指“碳元素”和“氧元素”的循环,错误;

C.绿色植物通过光合作用,将太阳能转化成化学能,正确;

D.碳循环和氧循环有利于维持大气中二氧化碳和氧气含量的相对稳定,正确。

故选B。

4.【答案】C

5.【答案】A

6.【答案】D

【详解】

A.二氧化碳用于人工降雨,是因为干冰升华吸热,利用的是其物理性质,不符合题意;

B.制造化肥,需要通过化学变化才能表现出来,利用的是其化学性质,不符合题意;

C.植物光合作用,是因为二氧化碳和水在光和叶绿体的作用下反应生成氧气和有机物,利用的是其化学性质,不符合题意;

D.灭火,是因为二氧化碳不燃烧,不支持燃烧,且二氧化碳的密度比空气大,不燃烧、不支持燃烧属于化学性质,密度属于物理性质,符合题意。

故选D。

7.【答案】A

【详解】

二氧化碳含量过多,会引起“温室效应”,氧气、氮气、氢气不会引起温室效应。

故选A。

8.【答案】C

【详解】

A.引发酸雨的“罪魁祸首”是二氧化硫而不是二氧化碳,不符合题意;

B.二氧化碳的过度排放会加剧温室效应,但不能禁止使用化石燃料,当前人类各种活动还主要依靠化石燃料,不符合题意;

C.二氧化碳和一氧化碳的组成元素相同,都是由碳、氧元素组成的,二氧化碳与碳在高温条件下反应生成一氧化碳,一氧化碳在氧气中燃烧会生成二氧化碳,所以二氧化碳和一氧化碳在一定条件下可以相互转化,符合题意;

D.进入久未开启的菜窖之前,必须做灯火试验,是因为二氧化碳不能供给呼吸,不符合题意。

故选C。

9.【答案】C

【详解】

向烧杯内倾倒二氧化碳时,蜡烛熄灭说明二氧化碳不能燃烧,也不能支持燃烧;下面的蜡烛先熄灭,说明二氧化碳的密度比空气大。

故选C。

10.【答案】D

【详解】

A.该反应没有氧的参与不是氧化反应,该反应是一变多的反应是分解反应不是化合反应,不符合题意;

B.该反应有氧的参与是氧化反应,该反应是多变一的反应是化合反应,不符合题意;

C.该反应有氧的参与是氧化反应,该反应是多变一的反应是化合反应,不符合题意;

D.该反应有氧的参与是氧化反应,该反应是二变二的反应不是化合反应,符合题意。

故选D。

11.【答案】D

【详解】

A.自然界中的二氧化碳通过光合作用、呼吸作用、燃烧等在不断循环,正确;

B.二氧化碳可以和水反应生成碳酸,可用于生产碳酸饮料,正确;

C.大气中二氧化碳过多会造成温室效应,正确;

D.二氧化碳无毒,错误。

故选D。

12.【答案】A

【详解】

A.二氧化碳与水反应生成碳酸,显酸性使得紫色石蕊溶液变红,错误;

B.二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙白色沉淀,现象是澄清石灰水变浑浊,正确;

C.二氧化碳不能使浸过紫色石蕊试液后再晾干的纸花变红,能使紫色石蕊溶液变红,可说明二氧化碳能与水反应生成碳酸,正确;

D.二氧化碳不支持燃烧,烧杯中底部蜡烛先熄灭,可证明二氧化碳的密度比空气大,正确。

故选A。

二、实验题

13.【答案】

(1)CO2与水反应生成了碳酸,碳酸使石蕊变红

(2)下层 通常情况下,二氧化碳密度比空气大 二氧化碳不可燃、不助燃 灭火

14.【答案】

(1)烧杯

(2)振荡(或摇晃)

(3)瓶子变瘪(或瓶子变扁)

(4)瓶内液体变红

【详解】

(1)仪器A的名称是烧杯;

(2)实验操作中,旋紧瓶盖后,振荡使之充分接触,还需进行的操作是振荡;

(3)根据压强原理,由于瓶内气压减少,造成了瓶内的压强较小,所以可观察到的实验现象是瓶子变瘪(或瓶子变扁),说明二氧化碳能溶于水;

(4)二氧化碳溶于水形成碳酸,碳酸呈酸性,能使紫色石蕊溶液变红,观察到的现象是:瓶内液体变红。

15.【答案】(1)不能 纸花变红色 水+二氧化碳→碳酸 水 (2)④ 密度比空气大

【详解】

(1)实验1:A瓶中不能观察到现象,是因为二氧化碳不能和石蕊反应;B瓶中可观察到的现象是纸花变红色,是因为水和二氧化碳反应生成碳酸,碳酸能使石蕊试液变红色,反应的文字表达式为:水+二氧化碳→碳酸;该实验采用了科学探究中的控制变量法,控制的变量是水。

(2)实验2:将二氧化碳缓慢通入竖直放置的玻璃管中,能观察到第④号棉球先变色,由此现象可知二氧化碳具有密度比空气大的物理性质。

1

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质