7.1与三角形有关的线段[下学期]

文档属性

| 名称 | 7.1与三角形有关的线段[下学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 21.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2007-11-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

7.1 与三角形的关的线段

教学目标

1、通过观察、操作、想像、推理、交流等活动,发展空间观念、推理能力和表达能力;

2、通过具体实例,进一步认识三角形的概念及其基本要素;

3、学会三角形的表示及掌握对边与对角的关系;

4、掌握三角形三条边之间关系.

重点难点

重点:了解三角形定义、三边关系。

难点:理解“首尾相连”等关键语句。

教学准备

教师:课件、三角尺、屋顶架结构图等。

学生:三角尺、铅垂纸、小刀。

教学过程

一、提出问题

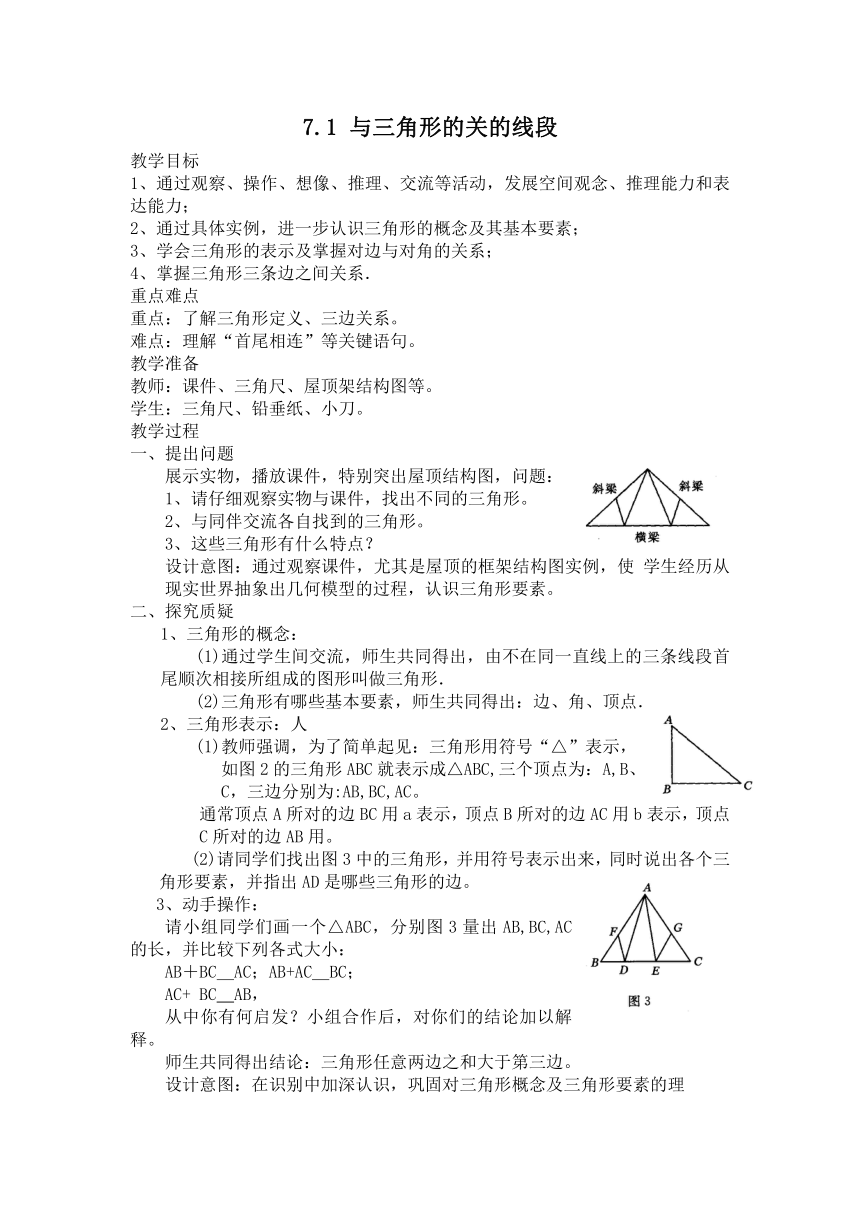

展示实物,播放课件,特别突出屋顶结构图,问题:

1、 请仔细观察实物与课件,找出不同的三角形。

2、 与同伴交流各自找到的三角形。

3、 这些三角形有什么特点?

设计意图:通过观察课件,尤其是屋顶的框架结构图实例,使 学生经历从现实世界抽象出几何模型的过程,认识三角形要素。

二、探究质疑

1、三角形的概念:

(1)通过学生间交流,师生共同得出,由不在同一直线上的三条线段首尾顺次相接所组成的图形叫做三角形.

(2)三角形有哪些基本要素,师生共同得出:边、角、顶点.

2、三角形表示:人

(1) 教师强调,为了简单起见:三角形用符号“△”表示,如图2的三角形ABC就表示成△ABC,三个顶点为:A,B、C,三边分别为:AB,BC,AC。

通常顶点A所对的边BC用a表示,顶点B所对的边AC用b表示,顶点C所对的边AB用。

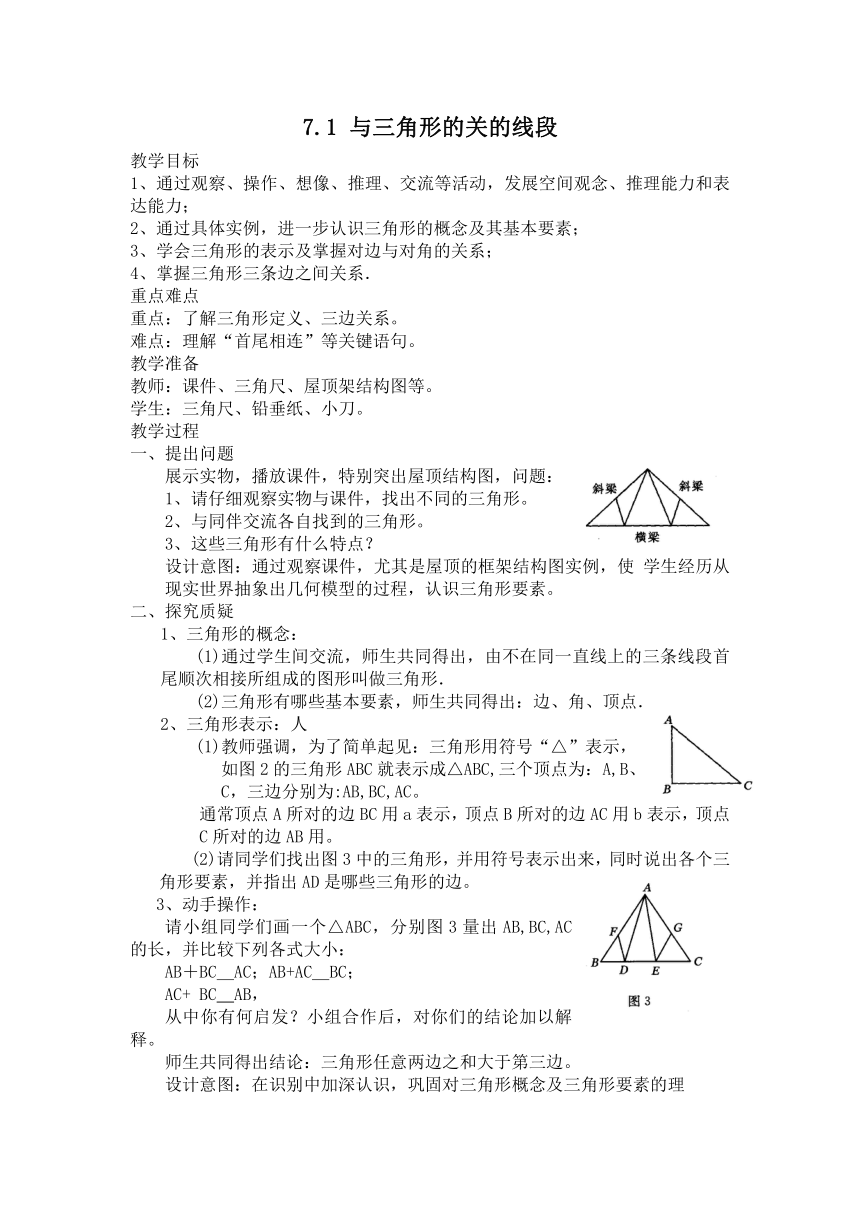

(2)请同学们找出图3中的三角形,并用符号表示出来,同时说出各个三角形要素,并指出AD是哪些三角形的边。

3、动手操作:

请小组同学们画一个△ABC,分别图3量出AB,BC,AC的长,并比较下列各式大小:

AB+BC_AC;AB+AC_BC;

AC+ BC AB,

从中你有何启发?小组合作后,对你们的结论加以解释。

师生共同得出结论:三角形任意两边之和大于第三边。

设计意图:在识别中加深认识,巩固对三角形概念及三角形要素的理

解,更加深刻理解三角形表示的必要性.

三、巩固新知

1、指出图4中有几个三角形并用符号来表示

2、有两根长度分别为5 cm, 8 cm的木棒,用长度为2 cm的木棒与它们能摆成三角形吗?为什么?长度为13 cm的木棒呢?

设计意图:(1)是巩固三角形的表示方法; (2)渗透反证法思想,借助小组操作讨论,得出组成三角形的条件。

四、解决问题

如图5,为解决A,B,C,D四村用电问题,政府投资在已建电厂与四个村庄间架设输电线路.现已知四个村庄及电厂之间距离,则能把电力输送到四个村庄的输电线路最短长度是多少?

设计意图:以三角形三边关系解决实际问题,体现数学价值。

五、归纳小结

1、 请你谈谈本堂课的收获。

2、 你有什么困惑?

3、 你对老师有什么要求?

通过小组讨论,完善学生对知识的梳理。

六、布置作业

1、必做题:教材第75页习题7.1和1、2题;

2、选做题:如图6,在△ABC中,D,E是BC,AC上的两点,连结BE、AD交于F,问:(1)图中有几个三角形?并表示出来?

(2)△BDF的三个顶点是什么?三条边是什么?

(3)AB边是哪些三角形的边?

(4)F点是哪些三角形的顶点?

教学反思

本课设计通过观察、操作、想像、推理、交流等活动,发展学生的归纳、抽象及有条理的推理、表达能力,结合具体实例,引导学生探究新知,充分体现了合作学习、自主探究、动手实践的学习方式,为学生提供了探索与交流的时间与空间,同时注重数学的实际应用,在总结出任意三角形三边关系后,提供了架设电线的实际问题,使学生体会到数学的应用价值及其学习数学的重要性、必要性,更加激发了学生求知欲

教学目标

1、通过观察、操作、想像、推理、交流等活动,发展空间观念、推理能力和表达能力;

2、通过具体实例,进一步认识三角形的概念及其基本要素;

3、学会三角形的表示及掌握对边与对角的关系;

4、掌握三角形三条边之间关系.

重点难点

重点:了解三角形定义、三边关系。

难点:理解“首尾相连”等关键语句。

教学准备

教师:课件、三角尺、屋顶架结构图等。

学生:三角尺、铅垂纸、小刀。

教学过程

一、提出问题

展示实物,播放课件,特别突出屋顶结构图,问题:

1、 请仔细观察实物与课件,找出不同的三角形。

2、 与同伴交流各自找到的三角形。

3、 这些三角形有什么特点?

设计意图:通过观察课件,尤其是屋顶的框架结构图实例,使 学生经历从现实世界抽象出几何模型的过程,认识三角形要素。

二、探究质疑

1、三角形的概念:

(1)通过学生间交流,师生共同得出,由不在同一直线上的三条线段首尾顺次相接所组成的图形叫做三角形.

(2)三角形有哪些基本要素,师生共同得出:边、角、顶点.

2、三角形表示:人

(1) 教师强调,为了简单起见:三角形用符号“△”表示,如图2的三角形ABC就表示成△ABC,三个顶点为:A,B、C,三边分别为:AB,BC,AC。

通常顶点A所对的边BC用a表示,顶点B所对的边AC用b表示,顶点C所对的边AB用。

(2)请同学们找出图3中的三角形,并用符号表示出来,同时说出各个三角形要素,并指出AD是哪些三角形的边。

3、动手操作:

请小组同学们画一个△ABC,分别图3量出AB,BC,AC的长,并比较下列各式大小:

AB+BC_AC;AB+AC_BC;

AC+ BC AB,

从中你有何启发?小组合作后,对你们的结论加以解释。

师生共同得出结论:三角形任意两边之和大于第三边。

设计意图:在识别中加深认识,巩固对三角形概念及三角形要素的理

解,更加深刻理解三角形表示的必要性.

三、巩固新知

1、指出图4中有几个三角形并用符号来表示

2、有两根长度分别为5 cm, 8 cm的木棒,用长度为2 cm的木棒与它们能摆成三角形吗?为什么?长度为13 cm的木棒呢?

设计意图:(1)是巩固三角形的表示方法; (2)渗透反证法思想,借助小组操作讨论,得出组成三角形的条件。

四、解决问题

如图5,为解决A,B,C,D四村用电问题,政府投资在已建电厂与四个村庄间架设输电线路.现已知四个村庄及电厂之间距离,则能把电力输送到四个村庄的输电线路最短长度是多少?

设计意图:以三角形三边关系解决实际问题,体现数学价值。

五、归纳小结

1、 请你谈谈本堂课的收获。

2、 你有什么困惑?

3、 你对老师有什么要求?

通过小组讨论,完善学生对知识的梳理。

六、布置作业

1、必做题:教材第75页习题7.1和1、2题;

2、选做题:如图6,在△ABC中,D,E是BC,AC上的两点,连结BE、AD交于F,问:(1)图中有几个三角形?并表示出来?

(2)△BDF的三个顶点是什么?三条边是什么?

(3)AB边是哪些三角形的边?

(4)F点是哪些三角形的顶点?

教学反思

本课设计通过观察、操作、想像、推理、交流等活动,发展学生的归纳、抽象及有条理的推理、表达能力,结合具体实例,引导学生探究新知,充分体现了合作学习、自主探究、动手实践的学习方式,为学生提供了探索与交流的时间与空间,同时注重数学的实际应用,在总结出任意三角形三边关系后,提供了架设电线的实际问题,使学生体会到数学的应用价值及其学习数学的重要性、必要性,更加激发了学生求知欲