【新教材专用】(10-1)神经调节——2023年高考生物真题模拟试题专项汇编(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 【新教材专用】(10-1)神经调节——2023年高考生物真题模拟试题专项汇编(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 455.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-07-18 15:10:15 | ||

图片预览

文档简介

【新教材专用】(10-1)神经调节——2023年高考生物真题模拟试题专项汇编

1.【2023年北京卷】人通过学习获得各种条件反射,这有效提高了对复杂环境变化的适应能力。下列属于条件反射的是( )

A.食物进入口腔引起胃液分泌 B.司机看见红色交通信号灯踩刹车

C.打篮球时运动员大汗淋漓 D.新生儿吸吮放入口中的奶嘴

2.【2023年全国甲卷】中枢神经系统对维持人体内环境的稳态具有重要作用。下列关于人体中枢神经系统的叙述,错误的是( )

A.大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢

B.中枢神经系统的脑和脊髓中含有大量的神经元

C.位于脊髓的低级中枢通常受脑中相应的高级中枢调控

D.人体脊髓完整而脑部受到损伤时,不能完成膝跳反射

3.【2023年安徽江淮十校模拟】交感神经兴奋引起血管收缩,肌细胞的代谢产物具有舒张血管效应。运动时交感神经兴奋性增强,肌细胞的物质代谢加快,代谢产物增多,这种调控机制可使肌肉运动状态时的血流量增加到静息状态时的15~20倍。下列叙述错误的是( )

A.交感神经促进糖原分解的同时使汗腺分泌增强

B.肌肉处于运动状态时,体液调节对肌肉血流量的影响大于神经调节

C.肌细胞的代谢产物经组织液大部分进入血液,血流量增多利于维持肌细胞直接生活环境的稳定

D.运动时肌细胞的代谢产物使组织液渗透压升高,机体抗利尿激素释放减少

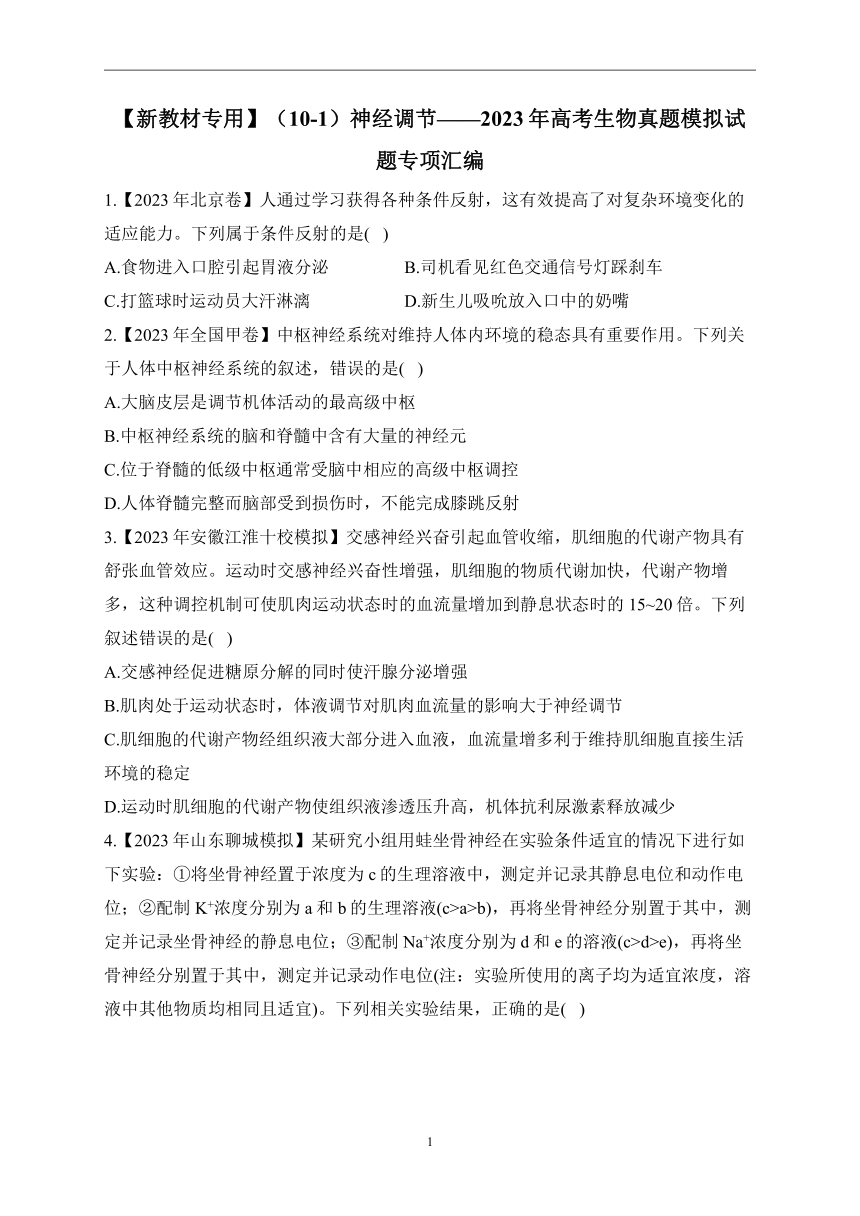

4.【2023年山东聊城模拟】某研究小组用蛙坐骨神经在实验条件适宜的情况下进行如下实验:①将坐骨神经置于浓度为c的生理溶液中,测定并记录其静息电位和动作电位;②配制K+浓度分别为a和b的生理溶液(c>a>b),再将坐骨神经分别置于其中,测定并记录坐骨神经的静息电位;③配制Na+浓度分别为d和e的溶液(c>d>e),再将坐骨神经分别置于其中,测定并记录动作电位(注:实验所使用的离子均为适宜浓度,溶液中其他物质均相同且适宜)。下列相关实验结果,正确的是( )

A B C D

A.A B.B C.C D.D

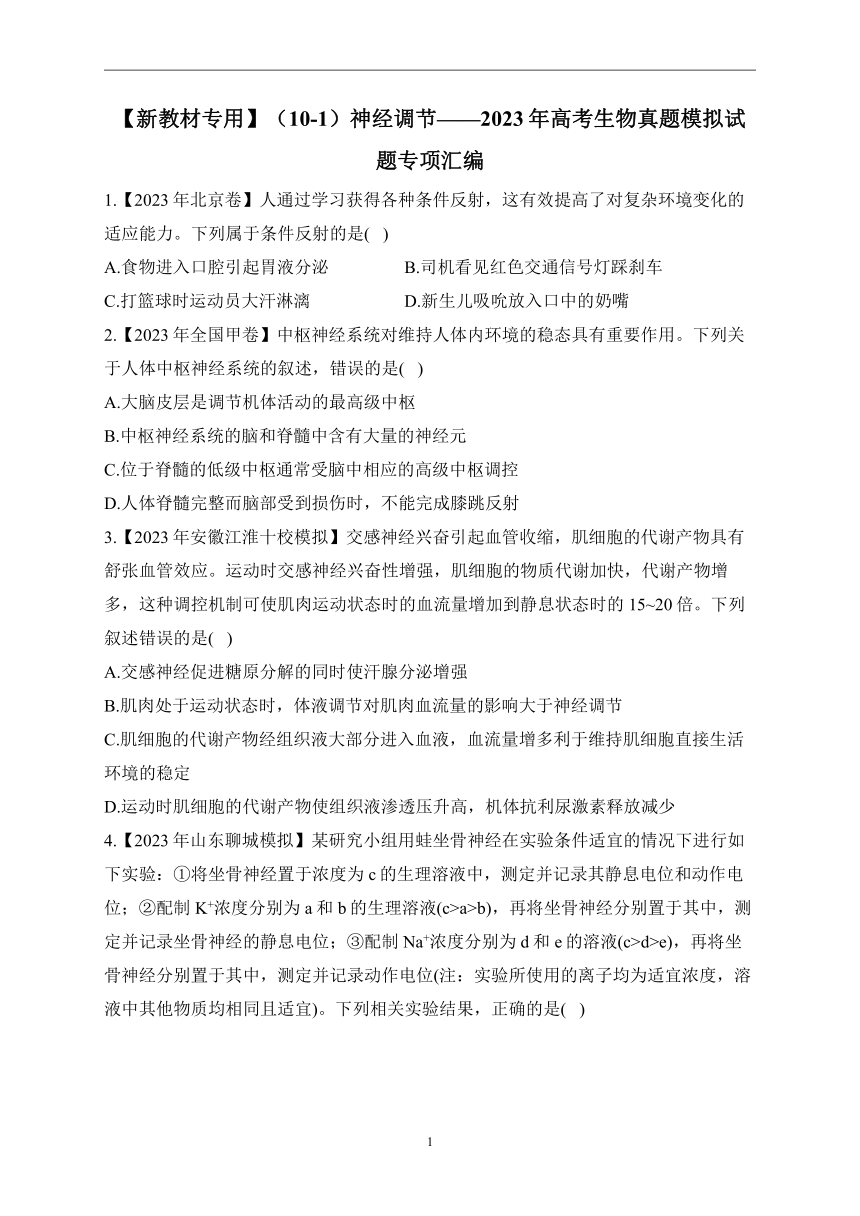

5.【2023年浙江6月】神经元的轴突末梢可与另一个神经元的树突或胞体构成突触。通过微电极测定细胞的膜电位,PSP1和PSP2分别表示突触a和突触b的后膜电位,如图所示。下列叙述正确的是( )

A.突触a、b前膜释放的递质,分别使突触a后膜通透性增大、突触b后膜通透性降低

B.PSP1和PSP2由离子浓度改变形成,共同影响突触后神经元动作电位的产生

C.PSP1由K+外流或Cl-内流形成,PSP2由Na+或Ca2+内流形成

D.突触a、b前膜释放的递质增多,分别使PSP1幅值增大、PSP2幅值减小

6.【2023年北京卷】细胞膜的选择透过性与细胞膜的静息电位密切相关。科学家以哺乳动物骨骼肌细胞为材料,研究了静息电位形成的机制。

(1)骨骼肌细胞膜的主要成分是___________,膜的基本支架是___________。

(2)假设初始状态下,膜两侧正负电荷均相等,且膜内K+浓度高于膜外。在静息电位形成过程中,当膜仅对K+具有通透性时,K+顺浓度梯度向膜外流动,膜外正电荷和膜内负电荷数量逐步增加,对K+进一步外流起阻碍作用,最终K+跨膜流动达到平衡,形成稳定的跨膜静电场,此时膜两侧的电位表现是___________。K+静电场强度只能通过公式“K+静电场强度(mV)”计算得出。

(3)骨骼肌细胞处于静息状态时,实验测得膜的静息电位为-90mV,膜内、外K+浓度依次为155mmol/L和4mmol/L(),此时没有K+跨膜净流动。

①静息状态下,K+静电场强度为___________mV,与静息电位实测值接近,推测K+外流形成的静电场可能是构成静息电位的主要因素。

②为证明①中的推测,研究者梯度增加细胞外K+浓度并测量静息电位。如果所测静息电位的值___________,则可验证此假设。

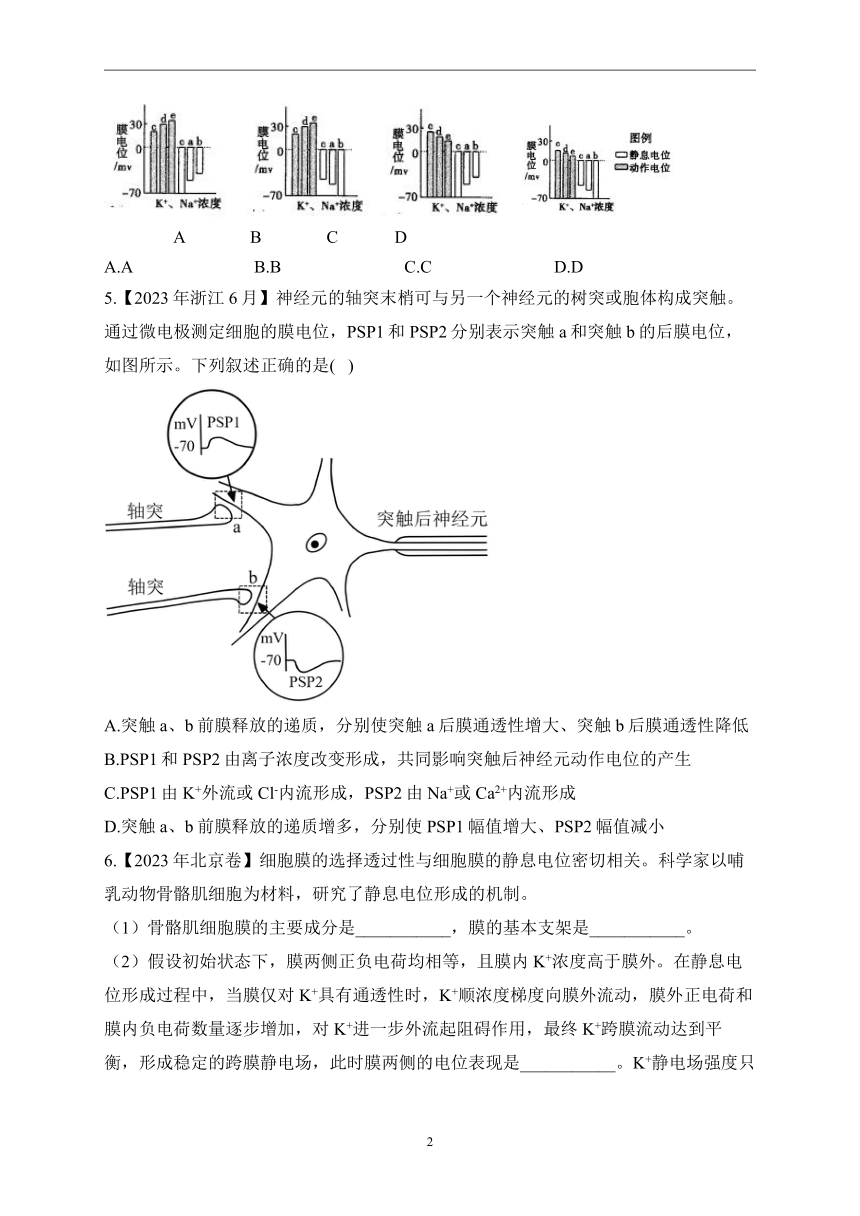

7.【2023年湖南卷】长时程增强(LTP)是突触前纤维受到高频刺激后,突触传递强度增强且能持续数小时至几天的电现象,与人的长时记忆有关。下图是海马区某侧支LTP产生机制示意图,回答下列问题:

(1)依据以上机制示意图,LTP的发生属于______(填“正”或“负”)反馈调节。

(2)若阻断NMDA受体作用,再高频刺激突触前膜,未诱发LTP,但出现了突触后膜电现象。据图推断,该电现象与_______内流有关。

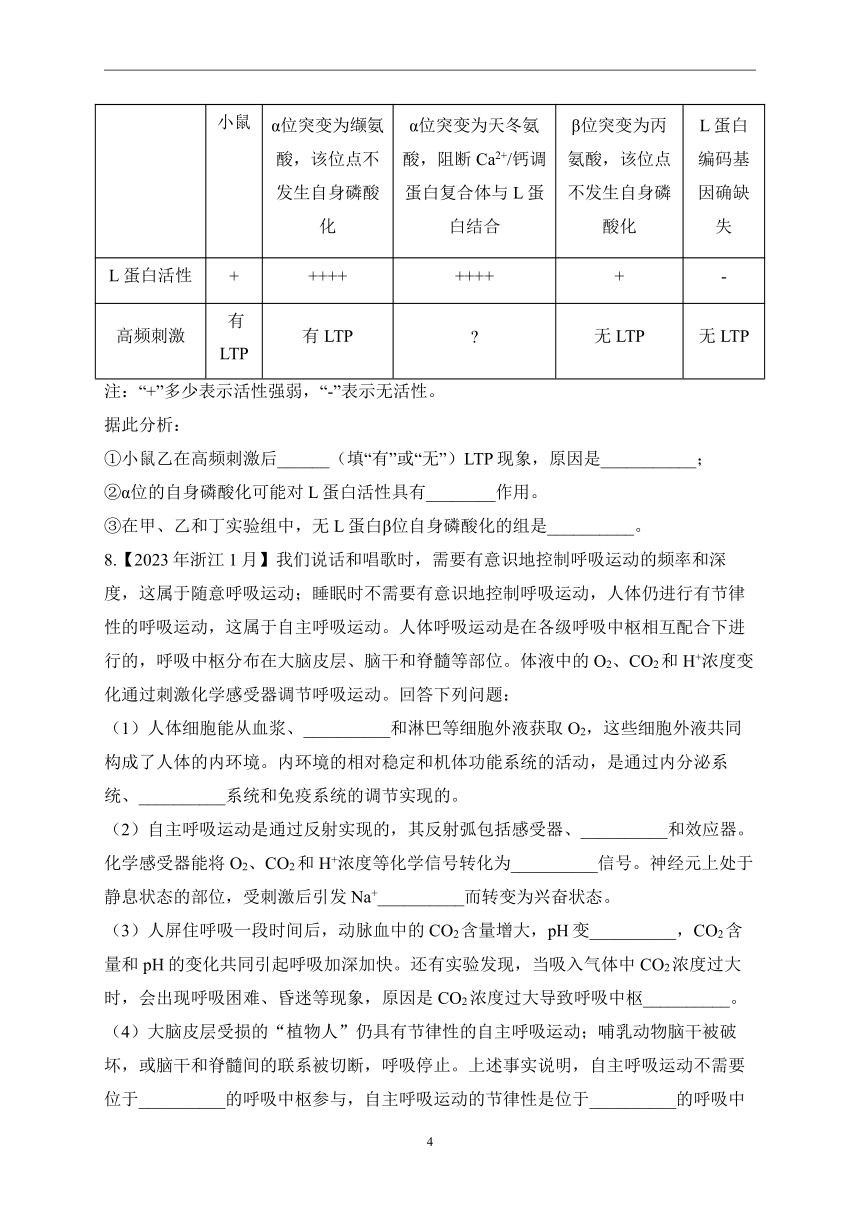

(3)为了探讨L蛋白的自身磷酸化位点(图中α位和β位)对L蛋白自我激活的影响,研究人员构建了四种突变小鼠甲、乙、丙和丁,并开展了相关实验,结果如表所示:

正常小鼠 甲 乙 丙 丁

α位突变为缬氨酸,该位点不发生自身磷酸化 α位突变为天冬氨酸,阻断Ca2+/钙调蛋白复合体与L蛋白结合 β位突变为丙氨酸,该位点不发生自身磷酸化 L蛋白编码基因确缺失

L蛋白活性 + ++++ ++++ + -

高频刺激 有LTP 有LTP 无LTP 无LTP

注:“+”多少表示活性强弱,“-”表示无活性。

据此分析:

①小鼠乙在高频刺激后______(填“有”或“无”)LTP现象,原因是___________;

②α位的自身磷酸化可能对L蛋白活性具有________作用。

③在甲、乙和丁实验组中,无L蛋白β位自身磷酸化的组是__________。

8.【2023年浙江1月】我们说话和唱歌时,需要有意识地控制呼吸运动的频率和深度,这属于随意呼吸运动;睡眠时不需要有意识地控制呼吸运动,人体仍进行有节律性的呼吸运动,这属于自主呼吸运动。人体呼吸运动是在各级呼吸中枢相互配合下进行的,呼吸中枢分布在大脑皮层、脑干和脊髓等部位。体液中的O2、CO2和H+浓度变化通过刺激化学感受器调节呼吸运动。回答下列问题:

(1)人体细胞能从血浆、__________和淋巴等细胞外液获取O2,这些细胞外液共同构成了人体的内环境。内环境的相对稳定和机体功能系统的活动,是通过内分泌系统、__________系统和免疫系统的调节实现的。

(2)自主呼吸运动是通过反射实现的,其反射弧包括感受器、__________和效应器。化学感受器能将O2、CO2和H+浓度等化学信号转化为__________信号。神经元上处于静息状态的部位,受刺激后引发Na+__________而转变为兴奋状态。

(3)人屏住呼吸一段时间后,动脉血中的CO2含量增大,pH变__________,CO2含量和pH的变化共同引起呼吸加深加快。还有实验发现,当吸入气体中CO2浓度过大时,会出现呼吸困难、昏迷等现象,原因是CO2浓度过大导致呼吸中枢__________。

(4)大脑皮层受损的“植物人”仍具有节律性的自主呼吸运动;哺乳动物脑干被破坏,或脑干和脊髓间的联系被切断,呼吸停止。上述事实说明,自主呼吸运动不需要位于__________的呼吸中枢参与,自主呼吸运动的节律性是位于__________的呼吸中枢产生的。

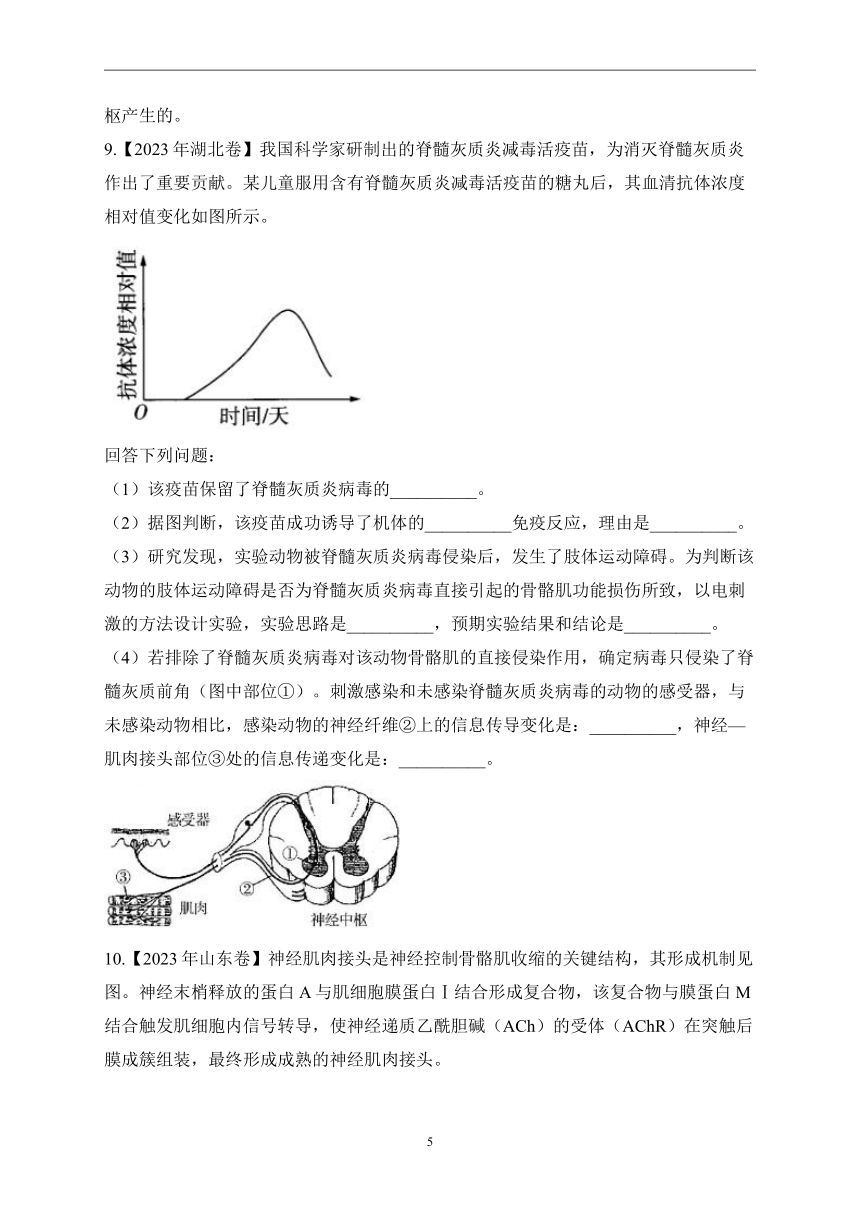

9.【2023年湖北卷】我国科学家研制出的脊髓灰质炎减毒活疫苗,为消灭脊髓灰质炎作出了重要贡献。某儿童服用含有脊髓灰质炎减毒活疫苗的糖丸后,其血清抗体浓度相对值变化如图所示。

回答下列问题:

(1)该疫苗保留了脊髓灰质炎病毒的__________。

(2)据图判断,该疫苗成功诱导了机体的__________免疫反应,理由是__________。

(3)研究发现,实验动物被脊髓灰质炎病毒侵染后,发生了肢体运动障碍。为判断该动物的肢体运动障碍是否为脊髓灰质炎病毒直接引起的骨骼肌功能损伤所致,以电刺激的方法设计实验,实验思路是__________,预期实验结果和结论是__________。

(4)若排除了脊髓灰质炎病毒对该动物骨骼肌的直接侵染作用,确定病毒只侵染了脊髓灰质前角(图中部位①)。刺激感染和未感染脊髓灰质炎病毒的动物的感受器,与未感染动物相比,感染动物的神经纤维②上的信息传导变化是:__________,神经—肌肉接头部位③处的信息传递变化是:__________。

10.【2023年山东卷】神经肌肉接头是神经控制骨骼肌收缩的关键结构,其形成机制见图。神经末梢释放的蛋白A与肌细胞膜蛋白Ⅰ结合形成复合物,该复合物与膜蛋白M结合触发肌细胞内信号转导,使神经递质乙酰胆碱(ACh)的受体(AChR)在突触后膜成簇组装,最终形成成熟的神经肌肉接头。

回答下列问题:

(1)兴奋传至神经末梢,神经肌肉接头突触前膜_________内流,随后Ca2+内流使神经递质ACh以_________的方式释放,ACh结合AChR使骨骼肌细胞兴奋,产生收缩效应。

(2)重症肌无力是一种神经肌肉接头功能异常的自身免疫疾病,研究者采用抗原抗体结合方法检测患者AChR抗体,大部分呈阳性,少部分呈阴性。为何AChR抗体阴性者仍表现出肌无力症状?为探究该问题,研究者作出假设并进行探究。

①假设一:此类型患者AChR基因突变,不能产生_________,使神经肌肉接头功能丧失,导致肌无力。

为验证该假设,以健康人为对照,检测患者AChR基因,结果显示基因未突变,在此基础上作出假设二。

②假设二:此类型患者存在_________的抗体,造成_________,从而不能形成成熟的神经肌肉接头,导致肌无力。

为验证该假设,以健康人为对照,对此类型患者进行抗体检测,抗体检测结果符合预期。

③若想采用实验动物验证假设二提出的致病机制,你的研究思路是_________。

答案以及解析

1.答案:B

2.答案:D

解析:大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,A正确;中枢神经系统包括脑和脊髓,含有大量的神经元,B正确;脊髓是机体运动的低级中枢,大脑皮层是最高级中枢,脑中的相应高级中枢会发出指令对低级中枢进行不断调整,C正确;膝跳反射属于非条件反射,其中枢位于脊髓,人体脊髓完整而脑部受到损伤时,仍然能完成膝跳反射,D错误。

3.答案:D

解析:A、当人体处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势,交感神经促进肝糖原的分解同时会使汗腺分泌活动增加,A正确;

B、剧烈运动时交感兴奋的同时肌细胞的代谢产物增多,但最终的结果是血流量增加,也就是神经调节和体液调节共同作用的结果是使血管扩张,而体液调节就是使血管扩张的,所以在这个情境下体液调节对肌肉血流量的影响大于神经调节,B正确;

C、血流量增多有利于组织液和血浆的物质交换,有利于维持肌细胞直接生活环境的稳定,C正确;

D、运动时肌细胞的代谢产物使组织液渗透压升高,引起细胞外液渗透压增高,机体抗利尿激素释放增加,促进肾小管和集合管重吸收水,使细胞外液渗透压下降,D错误。

故选D。

4.答案:D

解析:静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。

5.答案:B

解析:由题图可知,突触a、b前膜释放的递质能引起突触后膜电位改变,使突触a、b后膜通透性均增大,A错误;PSP1由Na+或Ca2+内流形成,PSP2由K+外流或Cl-内流形成,膜电位的幅值由膜内外离子浓度差决定,C、D错误。

6.答案:(1)蛋白质和脂质;磷脂双分子层

(2)外正内负

(3)①-95.4;②梯度增大

7.答案:(1)正

(2)Na+

(3)无;小鼠乙L蛋白突变后阻断了Ca2+/钙调蛋白复合体与L蛋白结合,则无法促进NO合成酶生成NO,进而无法形成LTP;抑制;丁

8.答案:(1)组织液;神经

(2)传入神经(元)、神经中枢、传出神经(元);电;内流

(3)小;受抑制

(4)大脑皮层;脑干

解析:(1)人体细胞可通过细胞外液与外界环境进行物质交换,细胞外液包括血浆、组织液和淋巴等,由细胞外液构成的液体环境叫内环境;人体通过内分泌系统、神经系统和免疫系统的调节维持内环境的相对稳定和机体功能系统的活动。

(2)反射弧包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。感受器产生兴奋后,以电信号的形式在神经纤维上传导,因此化学感受器能将O2、CO2和H+浓度等化学信号转化为电信号。神经元在静息状态时膜电位表现为外正内负,神经元受到适宜强度的刺激后,钠离子内流,产生兴奋,兴奋部位的膜电位表现为外负内正。

(3)CO2溶于水可形成H2CO3,人屏住呼吸一段时间后,动脉血中的CO2含量增大,从而使pH变小。当吸入气体中CO2浓度过大时,会出现呼吸困难、昏迷等现象,原因是CO2浓度过大使呼吸中枢受抑制。

(4)根据题中信息,大脑皮层受损的“植物人”仍有自主呼吸运动,这说明自主呼吸运动不需要位于大脑皮层的呼吸中枢参与;哺乳动物脑干被破坏,或脑干和脊髓间的联系被切断,呼吸停止,这说明自主呼吸运动的节律性是位于脑干的呼吸中枢产生的。

9.答案:(1)抗原性

(2)体液;某儿童服用含有脊髓灰质炎减毒活疫苗的糖丸后,其血清中产生了抗体,抗体是在体液免疫过程中产生的

(3)电刺激与骨骼肌相连的传出神经,观察骨骼肌是否收缩;如果骨骼肌不收缩,说明该动物的肢体运动障碍为脊髓灰质炎病毒直接引起的骨骼肌功能损伤所致;如果骨骼肌收缩,说明该动物的肢体运动障碍不是脊髓灰质炎病毒直接引起的骨骼肌功能损伤所致

(4)Na+内流减少(或没有Na+内流),兴奋的传导速度减慢(或兴奋停止传导);突触前膜释放的神经递质减少(或突触前膜没有神经递质的释放)

解析:(1)减毒活疫苗是指病原体经过各种处理后,毒性减弱,但仍保留其抗原性,将其接种到体内,不会引起疾病的发生,但病原体可引发机体免疫反应,起到获得长期或终生保护的作用。

(2)在体液免疫过程中可以产生抗体。据图分析可知,某儿童服用含有脊髓灰质炎减毒活疫苗的糖丸后,血清中产生了抗体,说明该疫苗成功诱导了体液免疫反应。

(3)该实验的目的是探究该动物的肢体运动障碍是否为脊髓灰质炎病毒直接引起的骨骼肌功能损伤所致。以电刺激的方法设计实验。实验思路是电刺激与骨骼肌相连的传出神经,观察骨骼肌是否收缩。如果骨骼肌不收缩,说明该动物的肢体运动障碍为脊髓灰质炎病毒直接引起的骨骼肌功能损伤所致;如果骨骼肌收缩,说明该动物的肢体运动障碍不是脊髓灰质炎病毒直接引起的骨骼肌功能损伤所致。

(4)由题意知,确定病毒只侵染了脊髓灰质前角(图中部位①),刺激感染和未感染脊髓灰质炎病毒的动物的感受器。未感染脊髓灰质炎病毒的动物,其脊髓灰质前角未被侵染,刺激其感受器,神经纤维②上发生Na+内流,产生兴奋,神经—肌肉接头(③)处突触前膜释放神经递质,肌肉收缩;感染脊髓灰质炎病毒的动物,其脊髓灰质前角被侵染,刺激其感受器,神经纤维②上Na+内流减少(或没有Na+内流),神经—肌肉接头(③)处突触前膜释放的神经递质减少(或突触前膜没有神经递质的释放),肌肉收缩减弱(或肌肉不收缩)。

10.答案:(1)Na+;胞吐

(2)①AChR;②抗蛋白A或抗肌细胞膜蛋白Ⅰ或抗膜蛋白M;肌细胞无法完成信号转导;③取生长状况相同、题述类型肌无力小鼠若干,随机均分为甲、乙两组,给甲组小鼠注射适量抗肌细胞膜蛋白Ⅰ抗体的抗体(或抗膜蛋白M抗体的抗体或抗蛋白A抗体的抗体),乙组注射等量的生理盐水,一段时间后观察两组小鼠的症状,若与乙组相比,甲组小鼠的肌无力症状有所缓解,说明假设二正确

解析:(1)兴奋传至突触前膜时,突触前膜Na+内流;神经递质ACh以胞吐的形式释放到突触间隙。

(2)本实验的目的是探究AChR抗体阴性者为何表现出肌无力症状。①假设一:若该类型患者AChR基因突变,则该类型患者不能产生AChR,从而导致ACh无法与AChR结合,使神经肌肉接头功能丧失,导致肌无力。为验证假设一,以健康人为对照,检测患者AChR基因,发现AChR基因未突变,进一步作出假设二。②结合题干“神经末梢释放……神经肌肉接头”推测,假设二是此类型患者存在抗肌细胞膜蛋白Ⅰ(或抗膜蛋白M或抗蛋白A)的抗体,该抗体会与肌细胞膜蛋白Ⅰ(或膜蛋白M或蛋白A)结合,使肌细胞无法完成信号转导,从而不能形成成熟的神经肌肉接头,导致肌无力。③取生长状况相同、题述类型肌无力小鼠若干,随机均分为甲、乙两组,给甲组小鼠注射适量抗肌细胞膜蛋白Ⅰ抗体的抗体(或抗膜蛋白M抗体的抗体或抗蛋白A抗体的抗体),乙组注射等量的生理盐水,一段时间后观察两组小鼠的症状。小鼠体内的抗肌细胞膜蛋白Ⅰ的抗体或抗膜蛋白M的抗体或抗蛋白A的抗体相当于抗原,注射的抗体能与之结合,从而减弱小鼠体内的相应抗体与肌细胞膜蛋白Ⅰ(或膜蛋白M或蛋白A)的结合,甲组小鼠的AChR在突触后膜成簇组装,从而形成成熟的神经肌肉接头,肌无力症状减轻。因此,若与乙组小鼠相比,甲组小鼠的肌无力症状有所缓解,说明假设二正确。

2

1.【2023年北京卷】人通过学习获得各种条件反射,这有效提高了对复杂环境变化的适应能力。下列属于条件反射的是( )

A.食物进入口腔引起胃液分泌 B.司机看见红色交通信号灯踩刹车

C.打篮球时运动员大汗淋漓 D.新生儿吸吮放入口中的奶嘴

2.【2023年全国甲卷】中枢神经系统对维持人体内环境的稳态具有重要作用。下列关于人体中枢神经系统的叙述,错误的是( )

A.大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢

B.中枢神经系统的脑和脊髓中含有大量的神经元

C.位于脊髓的低级中枢通常受脑中相应的高级中枢调控

D.人体脊髓完整而脑部受到损伤时,不能完成膝跳反射

3.【2023年安徽江淮十校模拟】交感神经兴奋引起血管收缩,肌细胞的代谢产物具有舒张血管效应。运动时交感神经兴奋性增强,肌细胞的物质代谢加快,代谢产物增多,这种调控机制可使肌肉运动状态时的血流量增加到静息状态时的15~20倍。下列叙述错误的是( )

A.交感神经促进糖原分解的同时使汗腺分泌增强

B.肌肉处于运动状态时,体液调节对肌肉血流量的影响大于神经调节

C.肌细胞的代谢产物经组织液大部分进入血液,血流量增多利于维持肌细胞直接生活环境的稳定

D.运动时肌细胞的代谢产物使组织液渗透压升高,机体抗利尿激素释放减少

4.【2023年山东聊城模拟】某研究小组用蛙坐骨神经在实验条件适宜的情况下进行如下实验:①将坐骨神经置于浓度为c的生理溶液中,测定并记录其静息电位和动作电位;②配制K+浓度分别为a和b的生理溶液(c>a>b),再将坐骨神经分别置于其中,测定并记录坐骨神经的静息电位;③配制Na+浓度分别为d和e的溶液(c>d>e),再将坐骨神经分别置于其中,测定并记录动作电位(注:实验所使用的离子均为适宜浓度,溶液中其他物质均相同且适宜)。下列相关实验结果,正确的是( )

A B C D

A.A B.B C.C D.D

5.【2023年浙江6月】神经元的轴突末梢可与另一个神经元的树突或胞体构成突触。通过微电极测定细胞的膜电位,PSP1和PSP2分别表示突触a和突触b的后膜电位,如图所示。下列叙述正确的是( )

A.突触a、b前膜释放的递质,分别使突触a后膜通透性增大、突触b后膜通透性降低

B.PSP1和PSP2由离子浓度改变形成,共同影响突触后神经元动作电位的产生

C.PSP1由K+外流或Cl-内流形成,PSP2由Na+或Ca2+内流形成

D.突触a、b前膜释放的递质增多,分别使PSP1幅值增大、PSP2幅值减小

6.【2023年北京卷】细胞膜的选择透过性与细胞膜的静息电位密切相关。科学家以哺乳动物骨骼肌细胞为材料,研究了静息电位形成的机制。

(1)骨骼肌细胞膜的主要成分是___________,膜的基本支架是___________。

(2)假设初始状态下,膜两侧正负电荷均相等,且膜内K+浓度高于膜外。在静息电位形成过程中,当膜仅对K+具有通透性时,K+顺浓度梯度向膜外流动,膜外正电荷和膜内负电荷数量逐步增加,对K+进一步外流起阻碍作用,最终K+跨膜流动达到平衡,形成稳定的跨膜静电场,此时膜两侧的电位表现是___________。K+静电场强度只能通过公式“K+静电场强度(mV)”计算得出。

(3)骨骼肌细胞处于静息状态时,实验测得膜的静息电位为-90mV,膜内、外K+浓度依次为155mmol/L和4mmol/L(),此时没有K+跨膜净流动。

①静息状态下,K+静电场强度为___________mV,与静息电位实测值接近,推测K+外流形成的静电场可能是构成静息电位的主要因素。

②为证明①中的推测,研究者梯度增加细胞外K+浓度并测量静息电位。如果所测静息电位的值___________,则可验证此假设。

7.【2023年湖南卷】长时程增强(LTP)是突触前纤维受到高频刺激后,突触传递强度增强且能持续数小时至几天的电现象,与人的长时记忆有关。下图是海马区某侧支LTP产生机制示意图,回答下列问题:

(1)依据以上机制示意图,LTP的发生属于______(填“正”或“负”)反馈调节。

(2)若阻断NMDA受体作用,再高频刺激突触前膜,未诱发LTP,但出现了突触后膜电现象。据图推断,该电现象与_______内流有关。

(3)为了探讨L蛋白的自身磷酸化位点(图中α位和β位)对L蛋白自我激活的影响,研究人员构建了四种突变小鼠甲、乙、丙和丁,并开展了相关实验,结果如表所示:

正常小鼠 甲 乙 丙 丁

α位突变为缬氨酸,该位点不发生自身磷酸化 α位突变为天冬氨酸,阻断Ca2+/钙调蛋白复合体与L蛋白结合 β位突变为丙氨酸,该位点不发生自身磷酸化 L蛋白编码基因确缺失

L蛋白活性 + ++++ ++++ + -

高频刺激 有LTP 有LTP 无LTP 无LTP

注:“+”多少表示活性强弱,“-”表示无活性。

据此分析:

①小鼠乙在高频刺激后______(填“有”或“无”)LTP现象,原因是___________;

②α位的自身磷酸化可能对L蛋白活性具有________作用。

③在甲、乙和丁实验组中,无L蛋白β位自身磷酸化的组是__________。

8.【2023年浙江1月】我们说话和唱歌时,需要有意识地控制呼吸运动的频率和深度,这属于随意呼吸运动;睡眠时不需要有意识地控制呼吸运动,人体仍进行有节律性的呼吸运动,这属于自主呼吸运动。人体呼吸运动是在各级呼吸中枢相互配合下进行的,呼吸中枢分布在大脑皮层、脑干和脊髓等部位。体液中的O2、CO2和H+浓度变化通过刺激化学感受器调节呼吸运动。回答下列问题:

(1)人体细胞能从血浆、__________和淋巴等细胞外液获取O2,这些细胞外液共同构成了人体的内环境。内环境的相对稳定和机体功能系统的活动,是通过内分泌系统、__________系统和免疫系统的调节实现的。

(2)自主呼吸运动是通过反射实现的,其反射弧包括感受器、__________和效应器。化学感受器能将O2、CO2和H+浓度等化学信号转化为__________信号。神经元上处于静息状态的部位,受刺激后引发Na+__________而转变为兴奋状态。

(3)人屏住呼吸一段时间后,动脉血中的CO2含量增大,pH变__________,CO2含量和pH的变化共同引起呼吸加深加快。还有实验发现,当吸入气体中CO2浓度过大时,会出现呼吸困难、昏迷等现象,原因是CO2浓度过大导致呼吸中枢__________。

(4)大脑皮层受损的“植物人”仍具有节律性的自主呼吸运动;哺乳动物脑干被破坏,或脑干和脊髓间的联系被切断,呼吸停止。上述事实说明,自主呼吸运动不需要位于__________的呼吸中枢参与,自主呼吸运动的节律性是位于__________的呼吸中枢产生的。

9.【2023年湖北卷】我国科学家研制出的脊髓灰质炎减毒活疫苗,为消灭脊髓灰质炎作出了重要贡献。某儿童服用含有脊髓灰质炎减毒活疫苗的糖丸后,其血清抗体浓度相对值变化如图所示。

回答下列问题:

(1)该疫苗保留了脊髓灰质炎病毒的__________。

(2)据图判断,该疫苗成功诱导了机体的__________免疫反应,理由是__________。

(3)研究发现,实验动物被脊髓灰质炎病毒侵染后,发生了肢体运动障碍。为判断该动物的肢体运动障碍是否为脊髓灰质炎病毒直接引起的骨骼肌功能损伤所致,以电刺激的方法设计实验,实验思路是__________,预期实验结果和结论是__________。

(4)若排除了脊髓灰质炎病毒对该动物骨骼肌的直接侵染作用,确定病毒只侵染了脊髓灰质前角(图中部位①)。刺激感染和未感染脊髓灰质炎病毒的动物的感受器,与未感染动物相比,感染动物的神经纤维②上的信息传导变化是:__________,神经—肌肉接头部位③处的信息传递变化是:__________。

10.【2023年山东卷】神经肌肉接头是神经控制骨骼肌收缩的关键结构,其形成机制见图。神经末梢释放的蛋白A与肌细胞膜蛋白Ⅰ结合形成复合物,该复合物与膜蛋白M结合触发肌细胞内信号转导,使神经递质乙酰胆碱(ACh)的受体(AChR)在突触后膜成簇组装,最终形成成熟的神经肌肉接头。

回答下列问题:

(1)兴奋传至神经末梢,神经肌肉接头突触前膜_________内流,随后Ca2+内流使神经递质ACh以_________的方式释放,ACh结合AChR使骨骼肌细胞兴奋,产生收缩效应。

(2)重症肌无力是一种神经肌肉接头功能异常的自身免疫疾病,研究者采用抗原抗体结合方法检测患者AChR抗体,大部分呈阳性,少部分呈阴性。为何AChR抗体阴性者仍表现出肌无力症状?为探究该问题,研究者作出假设并进行探究。

①假设一:此类型患者AChR基因突变,不能产生_________,使神经肌肉接头功能丧失,导致肌无力。

为验证该假设,以健康人为对照,检测患者AChR基因,结果显示基因未突变,在此基础上作出假设二。

②假设二:此类型患者存在_________的抗体,造成_________,从而不能形成成熟的神经肌肉接头,导致肌无力。

为验证该假设,以健康人为对照,对此类型患者进行抗体检测,抗体检测结果符合预期。

③若想采用实验动物验证假设二提出的致病机制,你的研究思路是_________。

答案以及解析

1.答案:B

2.答案:D

解析:大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,A正确;中枢神经系统包括脑和脊髓,含有大量的神经元,B正确;脊髓是机体运动的低级中枢,大脑皮层是最高级中枢,脑中的相应高级中枢会发出指令对低级中枢进行不断调整,C正确;膝跳反射属于非条件反射,其中枢位于脊髓,人体脊髓完整而脑部受到损伤时,仍然能完成膝跳反射,D错误。

3.答案:D

解析:A、当人体处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势,交感神经促进肝糖原的分解同时会使汗腺分泌活动增加,A正确;

B、剧烈运动时交感兴奋的同时肌细胞的代谢产物增多,但最终的结果是血流量增加,也就是神经调节和体液调节共同作用的结果是使血管扩张,而体液调节就是使血管扩张的,所以在这个情境下体液调节对肌肉血流量的影响大于神经调节,B正确;

C、血流量增多有利于组织液和血浆的物质交换,有利于维持肌细胞直接生活环境的稳定,C正确;

D、运动时肌细胞的代谢产物使组织液渗透压升高,引起细胞外液渗透压增高,机体抗利尿激素释放增加,促进肾小管和集合管重吸收水,使细胞外液渗透压下降,D错误。

故选D。

4.答案:D

解析:静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。

5.答案:B

解析:由题图可知,突触a、b前膜释放的递质能引起突触后膜电位改变,使突触a、b后膜通透性均增大,A错误;PSP1由Na+或Ca2+内流形成,PSP2由K+外流或Cl-内流形成,膜电位的幅值由膜内外离子浓度差决定,C、D错误。

6.答案:(1)蛋白质和脂质;磷脂双分子层

(2)外正内负

(3)①-95.4;②梯度增大

7.答案:(1)正

(2)Na+

(3)无;小鼠乙L蛋白突变后阻断了Ca2+/钙调蛋白复合体与L蛋白结合,则无法促进NO合成酶生成NO,进而无法形成LTP;抑制;丁

8.答案:(1)组织液;神经

(2)传入神经(元)、神经中枢、传出神经(元);电;内流

(3)小;受抑制

(4)大脑皮层;脑干

解析:(1)人体细胞可通过细胞外液与外界环境进行物质交换,细胞外液包括血浆、组织液和淋巴等,由细胞外液构成的液体环境叫内环境;人体通过内分泌系统、神经系统和免疫系统的调节维持内环境的相对稳定和机体功能系统的活动。

(2)反射弧包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。感受器产生兴奋后,以电信号的形式在神经纤维上传导,因此化学感受器能将O2、CO2和H+浓度等化学信号转化为电信号。神经元在静息状态时膜电位表现为外正内负,神经元受到适宜强度的刺激后,钠离子内流,产生兴奋,兴奋部位的膜电位表现为外负内正。

(3)CO2溶于水可形成H2CO3,人屏住呼吸一段时间后,动脉血中的CO2含量增大,从而使pH变小。当吸入气体中CO2浓度过大时,会出现呼吸困难、昏迷等现象,原因是CO2浓度过大使呼吸中枢受抑制。

(4)根据题中信息,大脑皮层受损的“植物人”仍有自主呼吸运动,这说明自主呼吸运动不需要位于大脑皮层的呼吸中枢参与;哺乳动物脑干被破坏,或脑干和脊髓间的联系被切断,呼吸停止,这说明自主呼吸运动的节律性是位于脑干的呼吸中枢产生的。

9.答案:(1)抗原性

(2)体液;某儿童服用含有脊髓灰质炎减毒活疫苗的糖丸后,其血清中产生了抗体,抗体是在体液免疫过程中产生的

(3)电刺激与骨骼肌相连的传出神经,观察骨骼肌是否收缩;如果骨骼肌不收缩,说明该动物的肢体运动障碍为脊髓灰质炎病毒直接引起的骨骼肌功能损伤所致;如果骨骼肌收缩,说明该动物的肢体运动障碍不是脊髓灰质炎病毒直接引起的骨骼肌功能损伤所致

(4)Na+内流减少(或没有Na+内流),兴奋的传导速度减慢(或兴奋停止传导);突触前膜释放的神经递质减少(或突触前膜没有神经递质的释放)

解析:(1)减毒活疫苗是指病原体经过各种处理后,毒性减弱,但仍保留其抗原性,将其接种到体内,不会引起疾病的发生,但病原体可引发机体免疫反应,起到获得长期或终生保护的作用。

(2)在体液免疫过程中可以产生抗体。据图分析可知,某儿童服用含有脊髓灰质炎减毒活疫苗的糖丸后,血清中产生了抗体,说明该疫苗成功诱导了体液免疫反应。

(3)该实验的目的是探究该动物的肢体运动障碍是否为脊髓灰质炎病毒直接引起的骨骼肌功能损伤所致。以电刺激的方法设计实验。实验思路是电刺激与骨骼肌相连的传出神经,观察骨骼肌是否收缩。如果骨骼肌不收缩,说明该动物的肢体运动障碍为脊髓灰质炎病毒直接引起的骨骼肌功能损伤所致;如果骨骼肌收缩,说明该动物的肢体运动障碍不是脊髓灰质炎病毒直接引起的骨骼肌功能损伤所致。

(4)由题意知,确定病毒只侵染了脊髓灰质前角(图中部位①),刺激感染和未感染脊髓灰质炎病毒的动物的感受器。未感染脊髓灰质炎病毒的动物,其脊髓灰质前角未被侵染,刺激其感受器,神经纤维②上发生Na+内流,产生兴奋,神经—肌肉接头(③)处突触前膜释放神经递质,肌肉收缩;感染脊髓灰质炎病毒的动物,其脊髓灰质前角被侵染,刺激其感受器,神经纤维②上Na+内流减少(或没有Na+内流),神经—肌肉接头(③)处突触前膜释放的神经递质减少(或突触前膜没有神经递质的释放),肌肉收缩减弱(或肌肉不收缩)。

10.答案:(1)Na+;胞吐

(2)①AChR;②抗蛋白A或抗肌细胞膜蛋白Ⅰ或抗膜蛋白M;肌细胞无法完成信号转导;③取生长状况相同、题述类型肌无力小鼠若干,随机均分为甲、乙两组,给甲组小鼠注射适量抗肌细胞膜蛋白Ⅰ抗体的抗体(或抗膜蛋白M抗体的抗体或抗蛋白A抗体的抗体),乙组注射等量的生理盐水,一段时间后观察两组小鼠的症状,若与乙组相比,甲组小鼠的肌无力症状有所缓解,说明假设二正确

解析:(1)兴奋传至突触前膜时,突触前膜Na+内流;神经递质ACh以胞吐的形式释放到突触间隙。

(2)本实验的目的是探究AChR抗体阴性者为何表现出肌无力症状。①假设一:若该类型患者AChR基因突变,则该类型患者不能产生AChR,从而导致ACh无法与AChR结合,使神经肌肉接头功能丧失,导致肌无力。为验证假设一,以健康人为对照,检测患者AChR基因,发现AChR基因未突变,进一步作出假设二。②结合题干“神经末梢释放……神经肌肉接头”推测,假设二是此类型患者存在抗肌细胞膜蛋白Ⅰ(或抗膜蛋白M或抗蛋白A)的抗体,该抗体会与肌细胞膜蛋白Ⅰ(或膜蛋白M或蛋白A)结合,使肌细胞无法完成信号转导,从而不能形成成熟的神经肌肉接头,导致肌无力。③取生长状况相同、题述类型肌无力小鼠若干,随机均分为甲、乙两组,给甲组小鼠注射适量抗肌细胞膜蛋白Ⅰ抗体的抗体(或抗膜蛋白M抗体的抗体或抗蛋白A抗体的抗体),乙组注射等量的生理盐水,一段时间后观察两组小鼠的症状。小鼠体内的抗肌细胞膜蛋白Ⅰ的抗体或抗膜蛋白M的抗体或抗蛋白A的抗体相当于抗原,注射的抗体能与之结合,从而减弱小鼠体内的相应抗体与肌细胞膜蛋白Ⅰ(或膜蛋白M或蛋白A)的结合,甲组小鼠的AChR在突触后膜成簇组装,从而形成成熟的神经肌肉接头,肌无力症状减轻。因此,若与乙组小鼠相比,甲组小鼠的肌无力症状有所缓解,说明假设二正确。

2

同课章节目录