黑龙江省牡丹江市第二高级中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(PDF版含答案)

文档属性

| 名称 | 黑龙江省牡丹江市第二高级中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(PDF版含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 742.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-18 15:38:02 | ||

图片预览

文档简介

牡丹江二中2022一2023学年度第二学期高二期末考试

历

史

考生注意:

1.本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必将密封线内项目填写清楚。考生作答时,请将答案答在答题卡上。必

须在题号所指示的答题区城作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿

纸上作答无效。

3.本试卷主要命题范围:部编版中外历史纲要(上)1一15课。

第I卷(选择题共48分)

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项

是符合题目要求的)

1.距今约5000年左右的中国新石器时代晚期,典型的文化代表有黄河流域的龙山文化、北方辽

河上游的红山文化、长江下游的良渚文化。这些遗址都出土了精美的玉器和较大规模的祭坛

和神庙。这可以用来说明

A.世界各区域文明中我国最早

B.中华文明具有多源性特点

C.以玉礼器为代表的礼乐制度

D.家国一体的早期政治形态

2.儒家学派重视礼乐,宣扬“乐文同则上下和”;墨家学派认为乐“与君子听之,废君子听治”“与

贱人听之,废贱人之从事”。这反映了两者

A.文化取向的迥异

B.政治立场的不同

C.学术观点的分歧

D.生活态度的差异

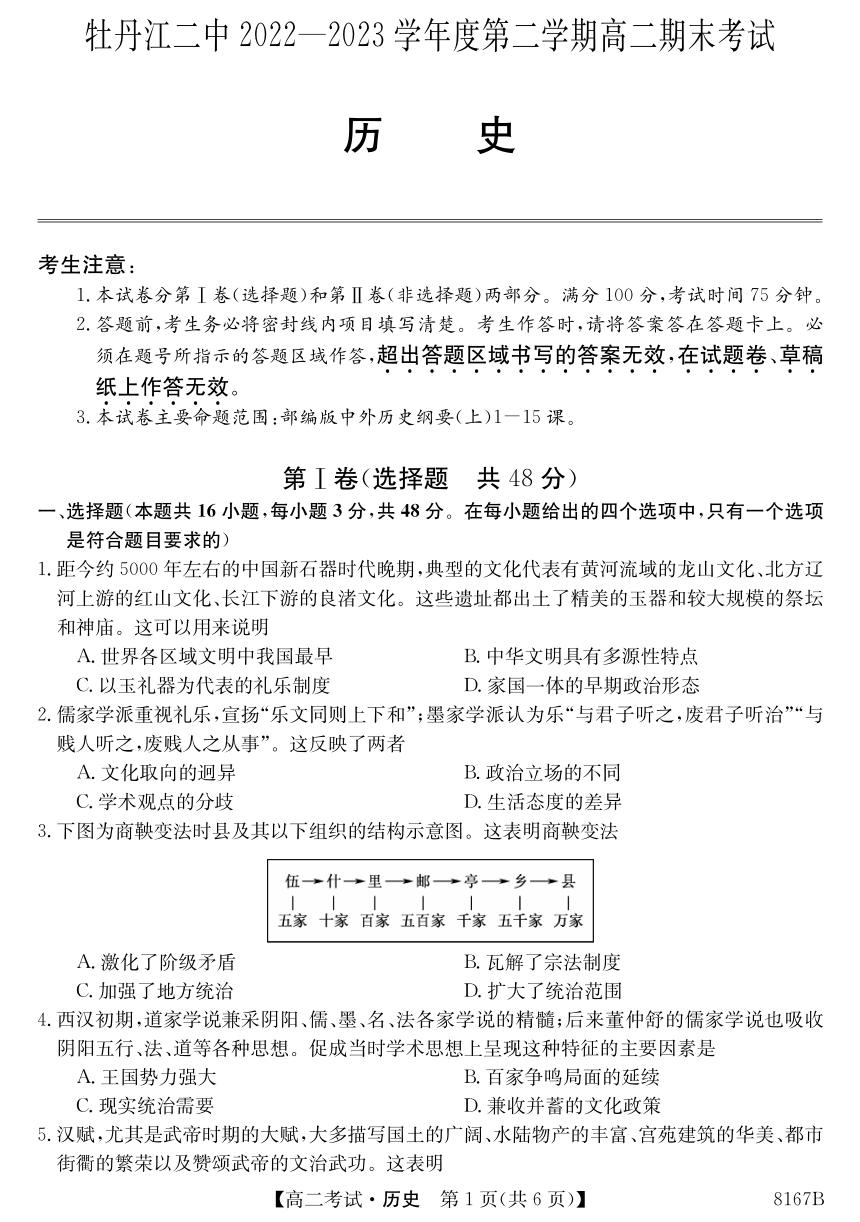

3.下图为商鞅变法时县及其以下组织的结构示意图。这表明商鞅变法

伍·仆*屮邮·芹·乡具

五家家T家五T家千家五千家万家

A.激化了阶级矛盾

B.瓦解了宗法制度

C.加强了地方统治

D.扩大了统治范围

4.西汉初期,道家学说兼采阴阳、儒、墨、名、法各家学说的精髓;后来董仲舒的儒家学说也吸收

阴阳五行、法、道等各种思想。促成当时学术思想上呈现这种特征的主要因素是

A.王国势力强大

B.百家争鸣局面的延续

C.现实统治需要

D.兼收并蓄的文化政策

5.汉赋,尤其是武帝时期的大赋,大多描写国土的广阔、水陆物产的丰富、宫苑建筑的华美、都市

街衢的繁荣以及赞颂武帝的文治武功。这表明

【高二考试·历史第1页(共6页)】

8167B

A,儒家思想影响文学取向

B.汉代文学形式辞藻华丽

C.汉赋均以歌功颂德为主

D.社会环境影响文学创作

6.“北朝四史(《魏书》《北齐书》《周书》《北史》)所记当时在历史舞台上的人物共计7188位,其中

汉族4940人,约占总人数的68.72%,鲜卑族人物1373人,约占19.10%,匈奴人物223人,

约占3.10%,其余氏、羌、羯、蛮、柔然、吐谷浑、杂胡和西域人共计652人,约占9.08%。”这一

现象的出现产生的主要影响

A.结束了南北对峙

B.推动了民族交融

C.促进了儒学复兴

D.导致了北人南移

7.东晋时期出现了中国历史上首次大规模北民南迁,南迁民众带去北方成熟的铁质农具和耕作

技术,与南方水田种植经验结合,由此带来的影响是

A.南北经济差距逐渐减小

B.长江流域普及稻麦轮作制

C.经济重心南移最终完成

D.造成南方人多地少的矛盾

8.魏晋时期,人们不再相信所谓的“天命”,转而追求“越名教而任自然”,诗歌中训勉的内容诚

少,自由抒情和绮文丽藻的成分却日益增加。据此可知,魏晋时期

A,文学创作的政教性有所减弱

B.士族强化了对文化话语权的掌控

C.儒家思想受到佛道思想冲击

D.文学才能成为评判人才的重要标准

9.唐朝规定受田的农民要向国家缴纳绢二丈、绵三两或布二丈五尺、麻三斤,称“调”;为国家服

徭役二十天,如不服徭役,每天输绢三尺或布三尺七寸五分,称“庸”。这一规定

A.极大地促进了商业的繁荣

B.客观上有利于手工业的发展

C.说明国家的赋役极其沉重

D.表明农民人身依附关系松弛

10.辽太宗耶律德光统治时期,采取了“胡汉分治”的制度,即“以国制治契丹,以汉制待汉人。”这

一做法的出发点在于

A.适应不同的生产力和生产方式

B.巩固契丹族的奴隶制度

C.笼络扶植汉族地主官僚

D.顽固推行民族分化政策

11.在北宋初期,造船场多在江西、湖南等地,所造船只多为“纲船”(漕运船)、座船(官员乘坐

船)、战船、马船;北宋后期,造船场多分布在闽、浙等地,大多生产抗风浪能力较强、吃水较深

的尖底船。这一变化反映了当时

A.南北经贸发展

B.海外贸易兴盛

C.经济重心南移

D.海防建设加强

12.北宋时期,市镇的发展主要在黄河流域、而同时代的江南地区相对较少,如苏州只有4市镇,

南宋时代、江南地区的市镇异军突起,临安府增至28市镇,嘉兴府达15市镇,苏州达19市

镇。这一变化反映出当时

A.黄河流域经济的萧条和衰败

B.政治中心决定商业贸易的发展

C.南方社会经济的进一步发展

D.海外贸易促进人口数量的增长

13.明洪武十七年铸铁牌,文曰:“内臣不得干预政事,犯者斩”;铁牌宣德间尚存,后来宦官王振

盗去。孟森认为明代流弊之首乃“信用宦官”。明代太监滥用批红权,批红被当作“包鱼包肉

的废纸用”。上述材料反映问题的实质是

A.君权与相权矛盾不可调和

B.明朝政治制度极不完善

C.中国古代政治人治色彩浓厚

D.明朝国家政策极不稳定

14.《清史稿》载:“世谓(内阁)大学士非兼军机处,不得为真宰相。胜此任者,非以其慎密,则以

其通敏。慎密则不泄,通敏则不滞,不滞不泄,枢机之责尽矣。”该记载

【高二考试·历史第2页(共6页)】

8167B

历

史

考生注意:

1.本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必将密封线内项目填写清楚。考生作答时,请将答案答在答题卡上。必

须在题号所指示的答题区城作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿

纸上作答无效。

3.本试卷主要命题范围:部编版中外历史纲要(上)1一15课。

第I卷(选择题共48分)

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项

是符合题目要求的)

1.距今约5000年左右的中国新石器时代晚期,典型的文化代表有黄河流域的龙山文化、北方辽

河上游的红山文化、长江下游的良渚文化。这些遗址都出土了精美的玉器和较大规模的祭坛

和神庙。这可以用来说明

A.世界各区域文明中我国最早

B.中华文明具有多源性特点

C.以玉礼器为代表的礼乐制度

D.家国一体的早期政治形态

2.儒家学派重视礼乐,宣扬“乐文同则上下和”;墨家学派认为乐“与君子听之,废君子听治”“与

贱人听之,废贱人之从事”。这反映了两者

A.文化取向的迥异

B.政治立场的不同

C.学术观点的分歧

D.生活态度的差异

3.下图为商鞅变法时县及其以下组织的结构示意图。这表明商鞅变法

伍·仆*屮邮·芹·乡具

五家家T家五T家千家五千家万家

A.激化了阶级矛盾

B.瓦解了宗法制度

C.加强了地方统治

D.扩大了统治范围

4.西汉初期,道家学说兼采阴阳、儒、墨、名、法各家学说的精髓;后来董仲舒的儒家学说也吸收

阴阳五行、法、道等各种思想。促成当时学术思想上呈现这种特征的主要因素是

A.王国势力强大

B.百家争鸣局面的延续

C.现实统治需要

D.兼收并蓄的文化政策

5.汉赋,尤其是武帝时期的大赋,大多描写国土的广阔、水陆物产的丰富、宫苑建筑的华美、都市

街衢的繁荣以及赞颂武帝的文治武功。这表明

【高二考试·历史第1页(共6页)】

8167B

A,儒家思想影响文学取向

B.汉代文学形式辞藻华丽

C.汉赋均以歌功颂德为主

D.社会环境影响文学创作

6.“北朝四史(《魏书》《北齐书》《周书》《北史》)所记当时在历史舞台上的人物共计7188位,其中

汉族4940人,约占总人数的68.72%,鲜卑族人物1373人,约占19.10%,匈奴人物223人,

约占3.10%,其余氏、羌、羯、蛮、柔然、吐谷浑、杂胡和西域人共计652人,约占9.08%。”这一

现象的出现产生的主要影响

A.结束了南北对峙

B.推动了民族交融

C.促进了儒学复兴

D.导致了北人南移

7.东晋时期出现了中国历史上首次大规模北民南迁,南迁民众带去北方成熟的铁质农具和耕作

技术,与南方水田种植经验结合,由此带来的影响是

A.南北经济差距逐渐减小

B.长江流域普及稻麦轮作制

C.经济重心南移最终完成

D.造成南方人多地少的矛盾

8.魏晋时期,人们不再相信所谓的“天命”,转而追求“越名教而任自然”,诗歌中训勉的内容诚

少,自由抒情和绮文丽藻的成分却日益增加。据此可知,魏晋时期

A,文学创作的政教性有所减弱

B.士族强化了对文化话语权的掌控

C.儒家思想受到佛道思想冲击

D.文学才能成为评判人才的重要标准

9.唐朝规定受田的农民要向国家缴纳绢二丈、绵三两或布二丈五尺、麻三斤,称“调”;为国家服

徭役二十天,如不服徭役,每天输绢三尺或布三尺七寸五分,称“庸”。这一规定

A.极大地促进了商业的繁荣

B.客观上有利于手工业的发展

C.说明国家的赋役极其沉重

D.表明农民人身依附关系松弛

10.辽太宗耶律德光统治时期,采取了“胡汉分治”的制度,即“以国制治契丹,以汉制待汉人。”这

一做法的出发点在于

A.适应不同的生产力和生产方式

B.巩固契丹族的奴隶制度

C.笼络扶植汉族地主官僚

D.顽固推行民族分化政策

11.在北宋初期,造船场多在江西、湖南等地,所造船只多为“纲船”(漕运船)、座船(官员乘坐

船)、战船、马船;北宋后期,造船场多分布在闽、浙等地,大多生产抗风浪能力较强、吃水较深

的尖底船。这一变化反映了当时

A.南北经贸发展

B.海外贸易兴盛

C.经济重心南移

D.海防建设加强

12.北宋时期,市镇的发展主要在黄河流域、而同时代的江南地区相对较少,如苏州只有4市镇,

南宋时代、江南地区的市镇异军突起,临安府增至28市镇,嘉兴府达15市镇,苏州达19市

镇。这一变化反映出当时

A.黄河流域经济的萧条和衰败

B.政治中心决定商业贸易的发展

C.南方社会经济的进一步发展

D.海外贸易促进人口数量的增长

13.明洪武十七年铸铁牌,文曰:“内臣不得干预政事,犯者斩”;铁牌宣德间尚存,后来宦官王振

盗去。孟森认为明代流弊之首乃“信用宦官”。明代太监滥用批红权,批红被当作“包鱼包肉

的废纸用”。上述材料反映问题的实质是

A.君权与相权矛盾不可调和

B.明朝政治制度极不完善

C.中国古代政治人治色彩浓厚

D.明朝国家政策极不稳定

14.《清史稿》载:“世谓(内阁)大学士非兼军机处,不得为真宰相。胜此任者,非以其慎密,则以

其通敏。慎密则不泄,通敏则不滞,不滞不泄,枢机之责尽矣。”该记载

【高二考试·历史第2页(共6页)】

8167B

同课章节目录