纲要上第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融课件(共29张ppt)

文档属性

| 名称 | 纲要上第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融课件(共29张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-18 18:16:06 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

《桃花源记》是东晋文学家陶渊明的代表作之一,此文借武陵渔人行踪这一线索,把现实和理想境界联系起来,通过对桃花源的安宁和乐、自由平等生活的描绘,表现了作者追求美好生活的理想和对当时的现实生活不满。

哪位同学能说一下这篇文章诞生的时代背景?

陶渊明生活的时代恰好是东晋和南朝宋更迭之际,社会动荡,人民生活困苦,陶渊明空有一腔抱负更是无法实现。基于对现实的失望,陶渊明便创造了一个远离世俗、生活安逸的“世外桃源”。

这一时期为什么会出现分裂动荡的局面?此后,隋唐为何能走向统一?

第5课

三国两晋南北朝的

政权更迭

与

民族交融

课程标准

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的民族交融和区域开发领域的新成就。

学习目标

1、时空观念:结合三国两晋南北朝的社会状况,从时空观念角度了解政权更迭和北方少数民族的内迁

2 、史料实证:结合三国两晋南北朝时期江南经济的开发,从史料实证角度认识江南区域经济的发展成就

3、历史解释:结合孝文帝改革的内容、影响,从历史解释角度认识三国两晋时期的民族交融在统一多民族国家发展中的意义。

壹

三国两晋南北朝之乱

贰

三国两晋南北朝之变-发展

叁

三国两晋南北朝之变-交融

目录

肆

小结

第一篇章

三国两晋南北朝之乱

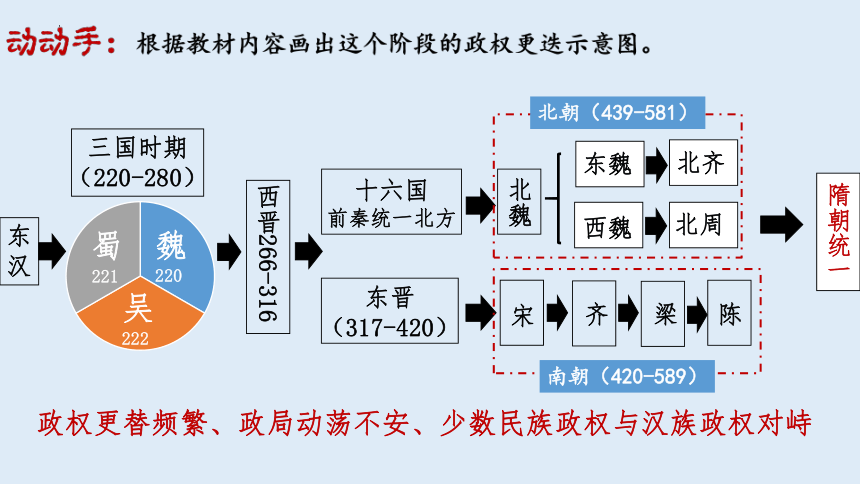

东汉

三国时期

(220-280)

魏

220

蜀

221

吴

222

西晋266-316

东晋

(317-420)

十六国

前秦统一北方

宋

北魏

梁

齐

陈

东魏

西魏

北齐

北周

隋朝统一

北朝(439-581)

南朝(420-589)

政权更替频繁、政局动荡不安、少数民族政权与汉族政权对峙

西晋

三国鼎立形势图(262年)

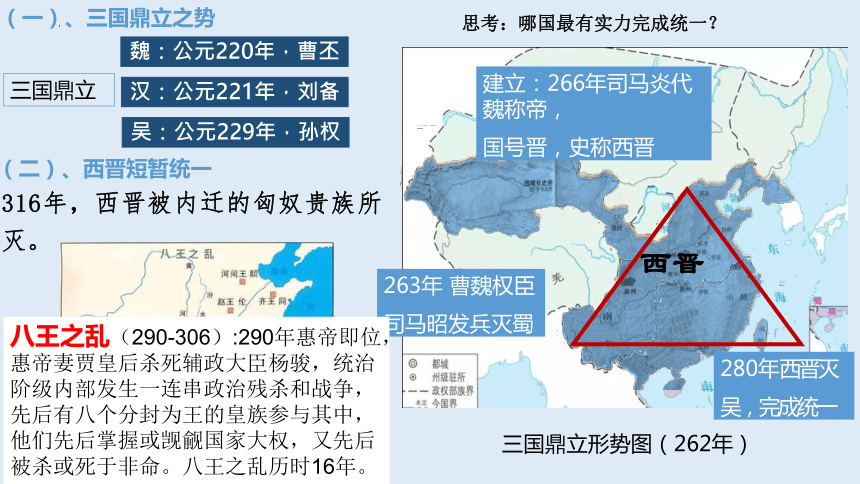

(一)、三国鼎立之势

魏:公元220年,曹丕

汉:公元221年,刘备

吴:公元229年,孙权

263年 曹魏权臣

司马昭发兵灭蜀

建立:266年司马炎代魏称帝,

国号晋,史称西晋

280年西晋灭

吴,完成统一

思考:哪国最有实力完成统一?

三国鼎立

(二)、西晋短暂统一

316年,西晋被内迁的匈奴贵族所灭。

八王之乱示意图

八王之乱(290-306):290年惠帝即位,惠帝妻贾皇后杀死辅政大臣杨骏,统治阶级内部发生一连串政治残杀和战争,先后有八个分封为王的皇族参与其中,他们先后掌握或觊觎国家大权,又先后被杀或死于非命。八王之乱历时16年。

(二)、西晋短暂统一

思考:为何西晋的统一如此短暂?

1、统治集团奢侈腐化

2、八王之乱,耗竭国力

3、少数民族内迁,民族矛盾激化

自此,中国历史进入比较长的政权分立的时期

及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜?”

——《晋书·惠帝纪》

五胡内迁:东汉以来,许多少数民族不断向内地迁徙,主要有匈奴、羯、氐、羌和鲜卑五族。

五族内迁后,西晋向其收重税,征兵派役,掠卖人口

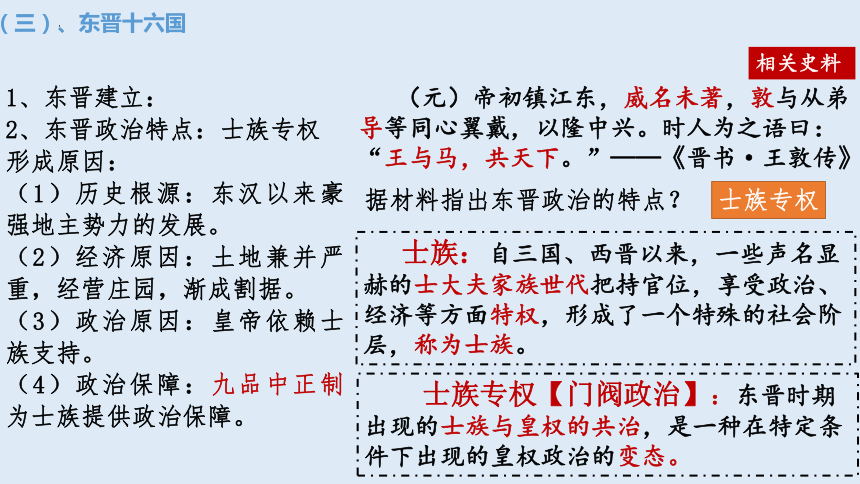

(三)、东晋十六国

东晋:317年,司马睿在建康重建晋朝

永嘉之乱,是西晋后期匈奴刘汉军攻破晋都、俘虏晋帝、最终使西晋灭亡的历史事件。永嘉之乱后,晋朝统治集团南迁,史称衣冠南渡。

司马睿

1、东晋建立:

2、东晋政治特点:士族专权

形成原因:

(1)历史根源:东汉以来豪强地主势力的发展。

(2)经济原因:土地兼并严重,经营庄园,渐成割据。

(3)政治原因:皇帝依赖士族支持。

(4)政治保障:九品中正制为士族提供政治保障。

相关史料

(元)帝初镇江东,威名未著,敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。时人为之语曰:“王与马,共天下。”——《晋书·王敦传》

据材料指出东晋政治的特点?

士族专权

士族:自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成了一个特殊的社会阶层,称为士族。

士族专权【门阀政治】:东晋时期出现的士族与皇权的共治,是一种在特定条件下出现的皇权政治的变态。

(三)、东晋十六国

东汉 豪强地主 源头

三国 九品中正制 形成

东晋 鼎盛

南朝 低级士族刘裕夺权 衰落

隋唐 科举制 逐渐消失

士族沿革

东晋门阀政治——司马氏在政治上威望不高,整个朝廷由世族大家把持。

琅琊王氏,颖川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏

(三)、东晋十六国

生活在东晋末年的陶渊明,对战乱频仍、士族专权的现实世界极为不满,因此通过幻想中的“桃花源”,表明自己对安定祥和的理想社会的憧憬。这说明魏晋南北朝的分裂动荡中人们对统一安定的盼望。

3、十六国

东晋统治南方的时候,北方先后出现了一批割据政权,最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。

政权特点:

(1)大部分由少数民族建立

(2)采用中原模式的国号、年号

(3)学习汉族的典章制度;

匈奴 羯 鲜卑 汉·前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉 前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉 十六国统治者族属表

4世纪下半叶,氐族建立的前秦统一北方

北方民族内迁

(三)、东晋十六国

相关史料

4、前秦统一北方与淝水之战

(1)统一北方:4世纪下半叶

(2)淝水之战:

①时间:383年

②双方:前秦与东晋

③结果:东晋打败前秦

④失败原因:前秦政权内部各族未充分融合,统治基础脆弱

⑤影响:

前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

淝水之战形势图

(三)、东晋十六国

民族矛盾、民族隔阂

1、 439年鲜卑拓跋部建立的北魏统一北方。

2、 6世纪前期,北魏发生动乱,分裂为东魏和西魏,后又被北齐与北周取代,上述五个王朝合称为“北朝”。

3、北周内政修明,逐渐占据优势,灭掉北齐。

4、公元581年,隋朝取代北周。公元589年,隋灭陈,统一全国。

北朝形势图

(四)、南北朝

1、南朝

420年,武将刘裕夺取皇位,改国号宋。此后南方先后经历宋、齐、梁、陈四个王朝,合称“南朝”。

南北朝并立形势图

(四)、南北朝

北边疆界逐步退缩,控制区域逐渐缩小、在南北对峙中处于明显劣势,覆亡大局已定

六朝:

吴、东晋、宋、齐、梁、陈

尽管分裂是这个时期的整体特点,但是社会并没有停滞不前,还表现出发展的趋势。

——《新编中国史》

第二篇章

三国两晋南北朝之变——发展

十六国北朝时期黄河流域先后出现过先秦、北魏建立的统一政权,东晋南朝时期虽然朝代更替频繁,但南方相对统一。这些局部统一因素的存在,为隋唐统一局面的出现创造了条件。

南方相对稳定的局面,也为经济的发展提供了有利的条件。

思考:观察对比,汉代至魏晋南北朝的经济有什么变化?

汉代手工业分布图

魏晋南北朝经济形势图

南方经济有了明显发展

(江南)地广人稀,饭稻羹鱼。……无冻饿之人,亦无千金之家。 ——《史记》

江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。 ——《宋书》

牛耕图

施肥图

龙骨翻车

思考:东晋南朝时期江南开发有何成就(表现)?有何影响?

江南开发的表现

(1)农业:土地大量开垦,农作物品种增加,产量增加

(2)手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步

江南开发的影响

(1)促进民族交融

(2)缩小南北方的经济差距,为经济重心南移奠定基础

思考:东晋南朝时期江南得到开发的原因?

材料1:(江南)地广野丰……会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金。——《宋书》

材料2: (东晋)百许年中,无风尘之警,区域之内,宴如(即安定)也。

——《宋书·沈昙庆传·史臣曰》

材料3:北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮胜。

——摘编自邹纪万:《魏晋南北朝史》

江南开发的原因

(1)自然环境:江南自然条件优越,具备良好的开发基础

(2)社会环境:江南战争相对较少,社会秩序相对安定

(3)劳动力和技术因素:北方汉人南迁,带来先进的生产技术和丰富的劳动力资源

第三篇章

三国两晋南北朝之变——交融

这一时期随着中原人口南迁,江南地区经济得到较大发展,为以后隋唐统一奠定经济基础。而且在江南开发的过程中,许多山区的少数民族也逐步与汉族交融。

请结合三国两晋南北朝时期的知识,总结这一时期民族交融的表现。

(一)民族交融表现:

东汉以来:少数民族内迁

三国时期:蜀、吴加强与南方少数民族地区的交往。

两晋之际:中原汉族南迁,在江南开发的过程中与当地少数民族交融。

十六国:少数民族政权建立

北魏:孝文帝改革,为以后统一以及隋唐盛世的出现奠定基础。

非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同。

——[西晋]江统《徙戎论》

胡汉对立

刘聪(匈奴汉赵政权的皇帝)“年十四,究通经史,兼综百家之言…善属文,著《述怀诗》百余篇,赋颂五十余篇。”

少数民族学习汉制,差异缩小

(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

——唐代史学家刘知几

民族交融加强

竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,《考古学报》,1972年第1期

材料1:从东汉开始,西北边缘地区的少数民族或因被中原王朝所征服,或因自身经济发展需要,纷纷向中原迁徙。——蒋福亚《魏晋南北朝的民族交融》

材料2:曹操斩杀三郡乌桓蹋顿单于,并把其部众万多落迁至关内,并编入军队。

——《三国志》

材料3:西北诸郡,皆为戎....关中之人百余万口,率其少多,戎狄居半。....戎狄志态,不与华...士庶玩习,侮其轻弱,使其怨恨之气,毒於骨髓。 ——江统《徙戎论》

思考:少数民族内迁的原因以及影响?

内迁原因:

气候变冷; 汉末战乱,边防松懈;

中原王朝主动吸引少数民族内迁。

影响:

内迁民族逐渐汉化,民族融合;

北方汉人南迁,促进江南的开发;

民族矛盾激化。

1、内容:

(1)政治:迁都城至洛阳,采用汉族统治阶级的政策

(2)文化:穿汉服、说汉语

改汉姓、定高门,结汉亲

(3)经济:均田制、租调制

2、性质:

是少数民族统治者自上而下推行的,具有深远影响的封建化改革。

北魏文官俑

改鲜卑姓为汉姓 鲜卑姓 汉姓 鲜卑姓 汉姓

拓跋 元 贺赖 贺

丘穆陵 穆 独孤 刘

步六孤 陆 贺楼 楼

帝曰:今欲断诸北语,一从正音。…三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。

—司马光:《资治通鉴》

(二)北魏孝文帝改革:

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,439年统一北方(拓跋焘)。5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏在位,实行汉化改革。

(二)北魏孝文帝改革:

整顿吏治

行三长制

实行俸禄制度和任期考核制。改善吏治,减轻官吏对百姓掠夺,缓和社会矛盾。

以三长制取代宗主督护制,设邻、里、党三长,负责清理户口和田亩,征发徭役和兵役。加强对基层的控制,抑制了地方豪强势力。

均田制

租调制

把国家控制的土地分给农民,田地分为两类:露田(身死还田)、桑田(子孙相继)。提高农民积极性,发展小农经济,推动北方社会经济的恢复和发展,一定程度上抑制了土地兼并。

一对夫妇每年向国家缴纳一定数量的租调(粮食和布帛:粟二石,帛一匹)。减轻农民负担,增加政府收入。

冯太后时期

(北魏)南迁,革夷从夏(注:即孝文帝改革)。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。 ——唐代史学家刘知几

南朝梁武帝派大臣陈庆之出使北魏:“魏朝甚盛,犹曰五胡。正朔相承,当在江左。”但是当他亲眼目睹洛阳旧貌换新颜,一派欣欣向荣的景象,回到梁朝后观点大变:“昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。”

北朝的强盛来自……变替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。 ——陈寅恪

辩论赛:孝文帝改革的利PK弊

孝文帝去世30年后,北魏分裂成为东魏和西魏。

3、影响:

积极:

(1)顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾。

(2)促进了北魏的经济发展和社会繁荣。

(3)为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础

(二)北魏孝文帝改革

局限性:

①全面汉化,使鲜卑族丧失了一个民族的独立性和主体性。

②摒弃了本民族勇武质朴的尚武精神,削弱北魏的军事实力。

③移植门阀士族制度,严重腐化了尚无文化积淀的鲜卑贵族,销蚀了北魏统治者的锐气与活力,激化社会矛盾。

④改革中利益受损的少数民族军人(六镇)掀起暴动,导致了北魏灭亡。

第四篇章

小结

三国两晋南北朝是国家分裂和民族交融时期,也是政治、经济、文化大变革时期,上承秦汉帝国、下启隋唐帝国,为隋唐的大一统奠定基础。

魏晋墓葬壁画耕牛图

北方少数民族墓室壁画《采桑图

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

汉

代

跪

俑

北齐校书图

由跪坐转变为垂脚落座

双向互动的民族关系

民族交融:既不包含旧族体的消亡,也不包含新族体的产生,而是不同民族在互相的交往交流中,产生的互相交融的一种状态,一种共同性不断增长的过程。民族交融则包含着尊重差异、包容多样的意思

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐

大一统秩序崩溃:大动荡、大分裂政权更迭、区域开发与民族交融

再造大一统:大一统的发展与兴盛

大一统的

建立与巩固

小结

一场改革:北魏孝文帝改革

两大主题:政权更迭、民族交融

东汉

三国时期

(220-280)

魏

220

蜀

221

吴

222

西晋266-316

十六国

前秦统一北方

北魏

隋朝统一

北朝(439-581)

383年淝水之战

东晋

(317-420)

梁

齐

陈

宋

东魏

西魏

北齐

北周

三大特征:由分裂走向局部统一、南方得到开发、民族交融加强

南朝(420-589)

谢谢!

《桃花源记》是东晋文学家陶渊明的代表作之一,此文借武陵渔人行踪这一线索,把现实和理想境界联系起来,通过对桃花源的安宁和乐、自由平等生活的描绘,表现了作者追求美好生活的理想和对当时的现实生活不满。

哪位同学能说一下这篇文章诞生的时代背景?

陶渊明生活的时代恰好是东晋和南朝宋更迭之际,社会动荡,人民生活困苦,陶渊明空有一腔抱负更是无法实现。基于对现实的失望,陶渊明便创造了一个远离世俗、生活安逸的“世外桃源”。

这一时期为什么会出现分裂动荡的局面?此后,隋唐为何能走向统一?

第5课

三国两晋南北朝的

政权更迭

与

民族交融

课程标准

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的民族交融和区域开发领域的新成就。

学习目标

1、时空观念:结合三国两晋南北朝的社会状况,从时空观念角度了解政权更迭和北方少数民族的内迁

2 、史料实证:结合三国两晋南北朝时期江南经济的开发,从史料实证角度认识江南区域经济的发展成就

3、历史解释:结合孝文帝改革的内容、影响,从历史解释角度认识三国两晋时期的民族交融在统一多民族国家发展中的意义。

壹

三国两晋南北朝之乱

贰

三国两晋南北朝之变-发展

叁

三国两晋南北朝之变-交融

目录

肆

小结

第一篇章

三国两晋南北朝之乱

东汉

三国时期

(220-280)

魏

220

蜀

221

吴

222

西晋266-316

东晋

(317-420)

十六国

前秦统一北方

宋

北魏

梁

齐

陈

东魏

西魏

北齐

北周

隋朝统一

北朝(439-581)

南朝(420-589)

政权更替频繁、政局动荡不安、少数民族政权与汉族政权对峙

西晋

三国鼎立形势图(262年)

(一)、三国鼎立之势

魏:公元220年,曹丕

汉:公元221年,刘备

吴:公元229年,孙权

263年 曹魏权臣

司马昭发兵灭蜀

建立:266年司马炎代魏称帝,

国号晋,史称西晋

280年西晋灭

吴,完成统一

思考:哪国最有实力完成统一?

三国鼎立

(二)、西晋短暂统一

316年,西晋被内迁的匈奴贵族所灭。

八王之乱示意图

八王之乱(290-306):290年惠帝即位,惠帝妻贾皇后杀死辅政大臣杨骏,统治阶级内部发生一连串政治残杀和战争,先后有八个分封为王的皇族参与其中,他们先后掌握或觊觎国家大权,又先后被杀或死于非命。八王之乱历时16年。

(二)、西晋短暂统一

思考:为何西晋的统一如此短暂?

1、统治集团奢侈腐化

2、八王之乱,耗竭国力

3、少数民族内迁,民族矛盾激化

自此,中国历史进入比较长的政权分立的时期

及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜?”

——《晋书·惠帝纪》

五胡内迁:东汉以来,许多少数民族不断向内地迁徙,主要有匈奴、羯、氐、羌和鲜卑五族。

五族内迁后,西晋向其收重税,征兵派役,掠卖人口

(三)、东晋十六国

东晋:317年,司马睿在建康重建晋朝

永嘉之乱,是西晋后期匈奴刘汉军攻破晋都、俘虏晋帝、最终使西晋灭亡的历史事件。永嘉之乱后,晋朝统治集团南迁,史称衣冠南渡。

司马睿

1、东晋建立:

2、东晋政治特点:士族专权

形成原因:

(1)历史根源:东汉以来豪强地主势力的发展。

(2)经济原因:土地兼并严重,经营庄园,渐成割据。

(3)政治原因:皇帝依赖士族支持。

(4)政治保障:九品中正制为士族提供政治保障。

相关史料

(元)帝初镇江东,威名未著,敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。时人为之语曰:“王与马,共天下。”——《晋书·王敦传》

据材料指出东晋政治的特点?

士族专权

士族:自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成了一个特殊的社会阶层,称为士族。

士族专权【门阀政治】:东晋时期出现的士族与皇权的共治,是一种在特定条件下出现的皇权政治的变态。

(三)、东晋十六国

东汉 豪强地主 源头

三国 九品中正制 形成

东晋 鼎盛

南朝 低级士族刘裕夺权 衰落

隋唐 科举制 逐渐消失

士族沿革

东晋门阀政治——司马氏在政治上威望不高,整个朝廷由世族大家把持。

琅琊王氏,颖川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏

(三)、东晋十六国

生活在东晋末年的陶渊明,对战乱频仍、士族专权的现实世界极为不满,因此通过幻想中的“桃花源”,表明自己对安定祥和的理想社会的憧憬。这说明魏晋南北朝的分裂动荡中人们对统一安定的盼望。

3、十六国

东晋统治南方的时候,北方先后出现了一批割据政权,最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。

政权特点:

(1)大部分由少数民族建立

(2)采用中原模式的国号、年号

(3)学习汉族的典章制度;

匈奴 羯 鲜卑 汉·前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉 前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉 十六国统治者族属表

4世纪下半叶,氐族建立的前秦统一北方

北方民族内迁

(三)、东晋十六国

相关史料

4、前秦统一北方与淝水之战

(1)统一北方:4世纪下半叶

(2)淝水之战:

①时间:383年

②双方:前秦与东晋

③结果:东晋打败前秦

④失败原因:前秦政权内部各族未充分融合,统治基础脆弱

⑤影响:

前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

淝水之战形势图

(三)、东晋十六国

民族矛盾、民族隔阂

1、 439年鲜卑拓跋部建立的北魏统一北方。

2、 6世纪前期,北魏发生动乱,分裂为东魏和西魏,后又被北齐与北周取代,上述五个王朝合称为“北朝”。

3、北周内政修明,逐渐占据优势,灭掉北齐。

4、公元581年,隋朝取代北周。公元589年,隋灭陈,统一全国。

北朝形势图

(四)、南北朝

1、南朝

420年,武将刘裕夺取皇位,改国号宋。此后南方先后经历宋、齐、梁、陈四个王朝,合称“南朝”。

南北朝并立形势图

(四)、南北朝

北边疆界逐步退缩,控制区域逐渐缩小、在南北对峙中处于明显劣势,覆亡大局已定

六朝:

吴、东晋、宋、齐、梁、陈

尽管分裂是这个时期的整体特点,但是社会并没有停滞不前,还表现出发展的趋势。

——《新编中国史》

第二篇章

三国两晋南北朝之变——发展

十六国北朝时期黄河流域先后出现过先秦、北魏建立的统一政权,东晋南朝时期虽然朝代更替频繁,但南方相对统一。这些局部统一因素的存在,为隋唐统一局面的出现创造了条件。

南方相对稳定的局面,也为经济的发展提供了有利的条件。

思考:观察对比,汉代至魏晋南北朝的经济有什么变化?

汉代手工业分布图

魏晋南北朝经济形势图

南方经济有了明显发展

(江南)地广人稀,饭稻羹鱼。……无冻饿之人,亦无千金之家。 ——《史记》

江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。 ——《宋书》

牛耕图

施肥图

龙骨翻车

思考:东晋南朝时期江南开发有何成就(表现)?有何影响?

江南开发的表现

(1)农业:土地大量开垦,农作物品种增加,产量增加

(2)手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步

江南开发的影响

(1)促进民族交融

(2)缩小南北方的经济差距,为经济重心南移奠定基础

思考:东晋南朝时期江南得到开发的原因?

材料1:(江南)地广野丰……会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金。——《宋书》

材料2: (东晋)百许年中,无风尘之警,区域之内,宴如(即安定)也。

——《宋书·沈昙庆传·史臣曰》

材料3:北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮胜。

——摘编自邹纪万:《魏晋南北朝史》

江南开发的原因

(1)自然环境:江南自然条件优越,具备良好的开发基础

(2)社会环境:江南战争相对较少,社会秩序相对安定

(3)劳动力和技术因素:北方汉人南迁,带来先进的生产技术和丰富的劳动力资源

第三篇章

三国两晋南北朝之变——交融

这一时期随着中原人口南迁,江南地区经济得到较大发展,为以后隋唐统一奠定经济基础。而且在江南开发的过程中,许多山区的少数民族也逐步与汉族交融。

请结合三国两晋南北朝时期的知识,总结这一时期民族交融的表现。

(一)民族交融表现:

东汉以来:少数民族内迁

三国时期:蜀、吴加强与南方少数民族地区的交往。

两晋之际:中原汉族南迁,在江南开发的过程中与当地少数民族交融。

十六国:少数民族政权建立

北魏:孝文帝改革,为以后统一以及隋唐盛世的出现奠定基础。

非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同。

——[西晋]江统《徙戎论》

胡汉对立

刘聪(匈奴汉赵政权的皇帝)“年十四,究通经史,兼综百家之言…善属文,著《述怀诗》百余篇,赋颂五十余篇。”

少数民族学习汉制,差异缩小

(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

——唐代史学家刘知几

民族交融加强

竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,《考古学报》,1972年第1期

材料1:从东汉开始,西北边缘地区的少数民族或因被中原王朝所征服,或因自身经济发展需要,纷纷向中原迁徙。——蒋福亚《魏晋南北朝的民族交融》

材料2:曹操斩杀三郡乌桓蹋顿单于,并把其部众万多落迁至关内,并编入军队。

——《三国志》

材料3:西北诸郡,皆为戎....关中之人百余万口,率其少多,戎狄居半。....戎狄志态,不与华...士庶玩习,侮其轻弱,使其怨恨之气,毒於骨髓。 ——江统《徙戎论》

思考:少数民族内迁的原因以及影响?

内迁原因:

气候变冷; 汉末战乱,边防松懈;

中原王朝主动吸引少数民族内迁。

影响:

内迁民族逐渐汉化,民族融合;

北方汉人南迁,促进江南的开发;

民族矛盾激化。

1、内容:

(1)政治:迁都城至洛阳,采用汉族统治阶级的政策

(2)文化:穿汉服、说汉语

改汉姓、定高门,结汉亲

(3)经济:均田制、租调制

2、性质:

是少数民族统治者自上而下推行的,具有深远影响的封建化改革。

北魏文官俑

改鲜卑姓为汉姓 鲜卑姓 汉姓 鲜卑姓 汉姓

拓跋 元 贺赖 贺

丘穆陵 穆 独孤 刘

步六孤 陆 贺楼 楼

帝曰:今欲断诸北语,一从正音。…三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。

—司马光:《资治通鉴》

(二)北魏孝文帝改革:

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,439年统一北方(拓跋焘)。5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏在位,实行汉化改革。

(二)北魏孝文帝改革:

整顿吏治

行三长制

实行俸禄制度和任期考核制。改善吏治,减轻官吏对百姓掠夺,缓和社会矛盾。

以三长制取代宗主督护制,设邻、里、党三长,负责清理户口和田亩,征发徭役和兵役。加强对基层的控制,抑制了地方豪强势力。

均田制

租调制

把国家控制的土地分给农民,田地分为两类:露田(身死还田)、桑田(子孙相继)。提高农民积极性,发展小农经济,推动北方社会经济的恢复和发展,一定程度上抑制了土地兼并。

一对夫妇每年向国家缴纳一定数量的租调(粮食和布帛:粟二石,帛一匹)。减轻农民负担,增加政府收入。

冯太后时期

(北魏)南迁,革夷从夏(注:即孝文帝改革)。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。 ——唐代史学家刘知几

南朝梁武帝派大臣陈庆之出使北魏:“魏朝甚盛,犹曰五胡。正朔相承,当在江左。”但是当他亲眼目睹洛阳旧貌换新颜,一派欣欣向荣的景象,回到梁朝后观点大变:“昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。”

北朝的强盛来自……变替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。 ——陈寅恪

辩论赛:孝文帝改革的利PK弊

孝文帝去世30年后,北魏分裂成为东魏和西魏。

3、影响:

积极:

(1)顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾。

(2)促进了北魏的经济发展和社会繁荣。

(3)为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础

(二)北魏孝文帝改革

局限性:

①全面汉化,使鲜卑族丧失了一个民族的独立性和主体性。

②摒弃了本民族勇武质朴的尚武精神,削弱北魏的军事实力。

③移植门阀士族制度,严重腐化了尚无文化积淀的鲜卑贵族,销蚀了北魏统治者的锐气与活力,激化社会矛盾。

④改革中利益受损的少数民族军人(六镇)掀起暴动,导致了北魏灭亡。

第四篇章

小结

三国两晋南北朝是国家分裂和民族交融时期,也是政治、经济、文化大变革时期,上承秦汉帝国、下启隋唐帝国,为隋唐的大一统奠定基础。

魏晋墓葬壁画耕牛图

北方少数民族墓室壁画《采桑图

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

汉

代

跪

俑

北齐校书图

由跪坐转变为垂脚落座

双向互动的民族关系

民族交融:既不包含旧族体的消亡,也不包含新族体的产生,而是不同民族在互相的交往交流中,产生的互相交融的一种状态,一种共同性不断增长的过程。民族交融则包含着尊重差异、包容多样的意思

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐

大一统秩序崩溃:大动荡、大分裂政权更迭、区域开发与民族交融

再造大一统:大一统的发展与兴盛

大一统的

建立与巩固

小结

一场改革:北魏孝文帝改革

两大主题:政权更迭、民族交融

东汉

三国时期

(220-280)

魏

220

蜀

221

吴

222

西晋266-316

十六国

前秦统一北方

北魏

隋朝统一

北朝(439-581)

383年淝水之战

东晋

(317-420)

梁

齐

陈

宋

东魏

西魏

北齐

北周

三大特征:由分裂走向局部统一、南方得到开发、民族交融加强

南朝(420-589)

谢谢!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进