高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第11课辽宋夏金元的经济与社会(共79张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第11课辽宋夏金元的经济与社会(共79张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 47.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共79张PPT)

课程标准:

认识辽宋夏金元时期在经济、文化与社会等方面的新变化。

第三单元·辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第11课 辽宋夏金元的经济与社会

农业和手工业的发展

壹

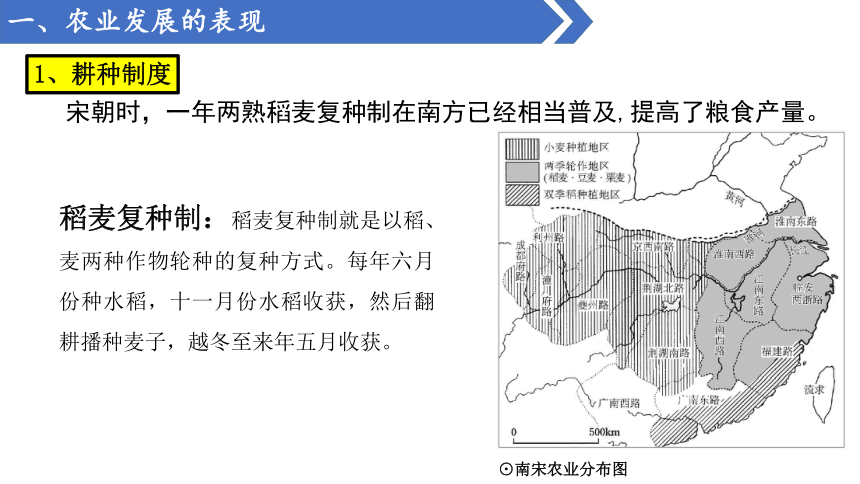

宋朝时,一年两熟稻麦复种制在南方已经相当普及,提高了粮食产量。

稻麦复种制:稻麦复种制就是以稻、麦两种作物轮种的复种方式。每年六月份种水稻,十一月份水稻收获,然后翻耕播种麦子,越冬至来年五月收获。

1、耕种制度

⊙南宋农业分布图

一、农业发展的表现

占城稻

出产于中南半岛的高产、早熟、耐旱的稻种,北宋时引入中国,并在江南地区推广。占城稻以其原产地,位于今越南中南部的占城为名。北宋初年首先传入中国福建地区。根据中国古书记载,占城稻有很多特点。一是“耐旱”。二是适应性强,“不择地而生”。三是生长期短,自种至收仅五十余日。

一、农业发展的表现

一些地区出现固定种植某种经济作物的农户,对传统自然经济结构有一定突破。

2、经济结构

茶园户、漆户、药户、花户、果农、蔗农

一、农业发展的表现

在发展旅食生产的同时,宋代的桑、麻、棉、茶、甘蔗、果树、花卉、蔬菜、药材等经济作物种植逐渐形成专业化、商品化生产。

——游彪 《宋史》

棉花在内地种植始于宋朝,在元朝得到大力推广,元朝南方植棉普遍。

3、棉花种植与棉纺织业

⊙北宋·王居正·《纺车图》

一、农业发展的表现

棉花没有传入之前,在中国,富贵者衣服的主要原材料是丝,平民百姓则以麻、葛为主。

棉花种植最早出现在公元前5000 -4000年的印度河流 域文明中,大约于公元3世纪前后传入我国新疆。

棉纺织业的发展

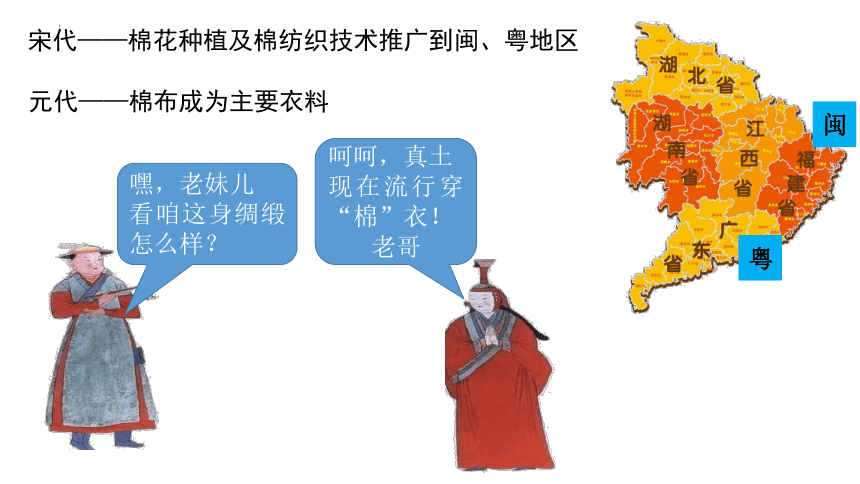

宋代——棉花种植及棉纺织技术推广到闽、粤地区

闽

粤

元代——棉布成为主要衣料

嘿,老妹儿

看咱这身绸缎怎么样?

呵呵,真土

现在流行穿“棉”衣!

老哥

元代脚踏三锭棉纺车

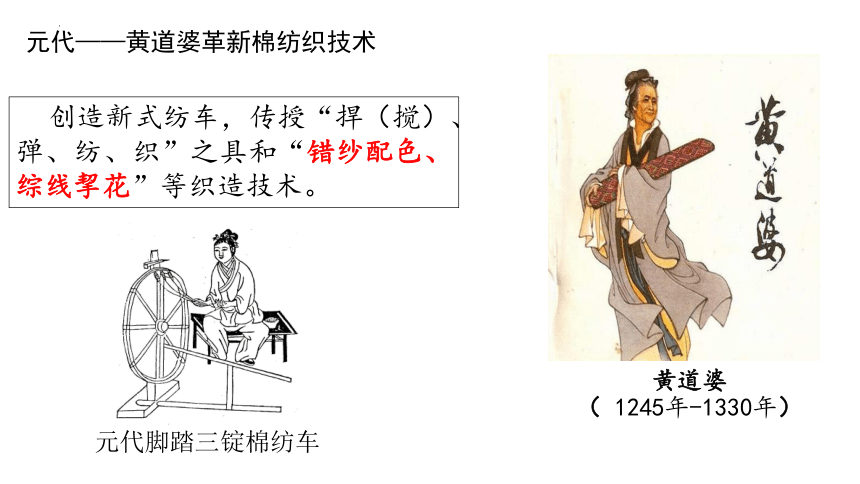

元代——黄道婆革新棉纺织技术

创造新式纺车,传授“捍(搅)、弹、纺、织”之具和“错纱配色、综线挈花”等织造技术。

黄道婆

( 1245年-1330年)

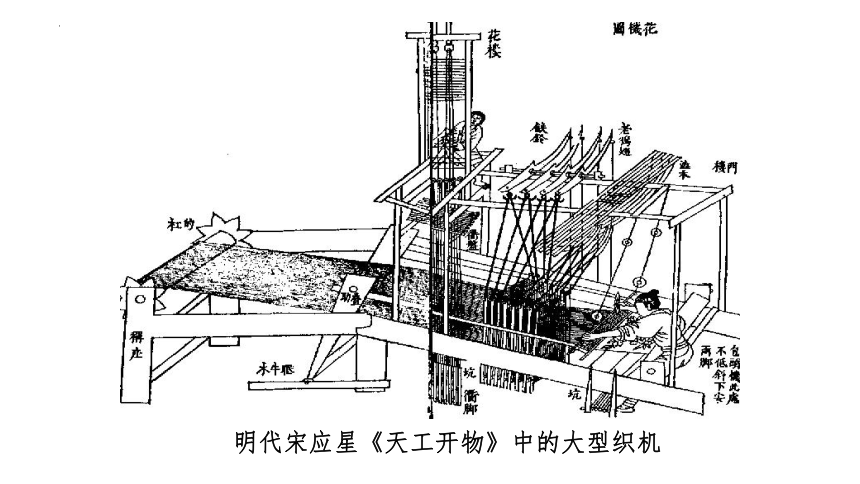

明代宋应星《天工开物》中的大型织机

原始社会—彩陶

商中期到东汉—原始青瓷

唐朝:

①唐三彩

②南青北白两大系统形成

③唐朝晚期:首创釉下彩绘

宋朝出现

五大名窑

元代烧出青花瓷,开始进入彩瓷生产时期

明清时期,瓷器种类丰富。粉彩和珐琅瓷。 (康熙、雍正)

二、手工业发展的表现

1、制瓷业

(1)瓷器发展史

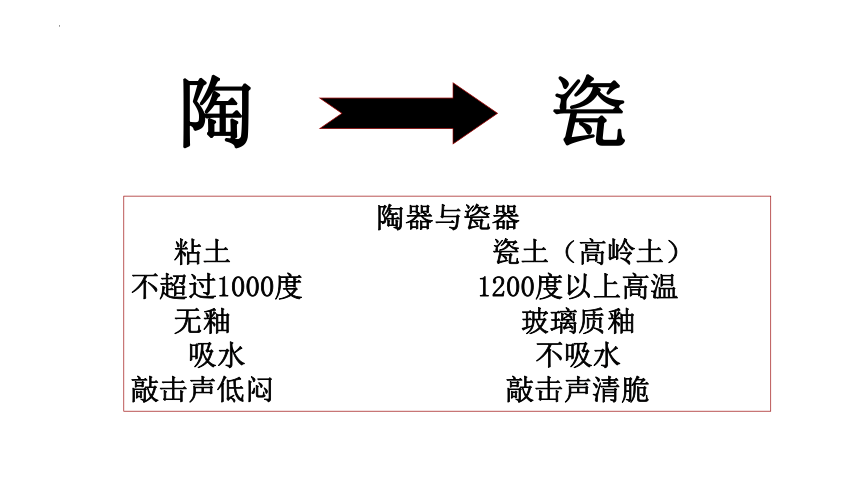

陶器与瓷器

粘土 瓷土(高岭土)

不超过1000度 1200度以上高温

无釉 玻璃质釉

吸水 不吸水

敲击声低闷 敲击声清脆

瓷

陶

二、手工业发展的表现

(2)宋代制瓷业

制瓷技术有重要改进,出现了以五大名窑为代表、风格各异的众多特色瓷器。色彩多变,质感浑厚。

(3)元代

新型彩绘瓷器——青花瓷和釉里红

(4)宋元时期,大量出口海外,成为继丝绸之后中华文明新的物质象征。

官窑:在河南开封,以烧制青釉瓷器著称于世 ,釉面多有开片;

定窑:在河北曲阳,以烧造白釉瓷器为主,胎质薄而坚硬,瓷釉洁白莹润。装饰方法有划花、刻花、印花和捏塑等;

汝窑:在河南宝丰,以烧制青釉瓷器著称。釉面有细小的纹片,称为“蟹爪纹”;

哥窑:相传在浙江龙泉,开片较大,为冰裂纹或形成一种无规则的蜘蛛网线,叫百圾碎;

钧窑:在河南禹州,产品有的青中带红,华而不俗,称为钧红。

南宋 哥窑米黄釉葵花式洗 故宫博物院藏

南宋 哥窑青釉双鱼耳炉 故宫博物院藏

宋 哥窑灰青釉胆瓶 台北故宫博物院藏

宋 哥窑灰青釉高足碗 台北故宫博物院藏

宋·汝窑天青釉盘 故宫博物院

宋·汝窑淡天青釉弦纹三足樽式炉 故宫博物院

宋·汝窑天青釉三足樽承盘 故宫博物院

宋·官窑青釉方花盆 故宫博物院藏

宋· 官窑青釉圆洗 故宫博物院藏

宋·钧窑天蓝釉碗 故宫博物院藏

宋·钧窑天蓝釉六方花盆 故宫博物院藏

宋·钧窑月白釉出戟尊 故宫博物院藏

宋·定窑白釉孩儿枕 故宫博物院藏

宋·定窑白釉印花折枝花卉纹碗 故宫博物院藏

宋·定窑白釉花口碟 故宫博物院藏

宋·定窑白釉八方四系瓶

故宫博物院藏

釉里红松竹梅纹玉壶春瓶 故宫博物院藏

元代新型彩绘瓷器的特征是釉下彩绘。青花瓷的青蓝色来自釉药中的氧化钴,釉里红的红色来自氧化铜。要想获得理想的颜色,就必须严格掌握火焰性质、火候以及釉药配置的准确度,难度很大。

釉里红缠枝牡丹纹碗 故宫博物院藏

元·青花鸳鸯荷花(“满池娇”)纹花口盘

故宫博物院藏

元·青花海水白龙纹八方梅瓶

故宫博物院

鬼谷子下山图罐

2005年7月12日伦敦佳士得举行的“中国陶瓷、工艺精品及外销工艺品”拍卖会上,以1400万英镑拍出,加佣金后为1568.8万英镑,折合人民币约2.3亿,创下了当时中国艺术品在世界上的最高拍卖纪录。

2、矿冶业

②宋代:煤开采量很大

东京居民普遍用煤作燃料

①汉代:冶铁使用煤炭

河南巩县铁生沟汉代冶铁遗址出土的煤块

昔汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者。 ——南宋·庄绰

3、印刷业

印刷业在宋元时期发展迅速,有力的推动了文化普及,进一步带动了造纸业的发展。

随堂练

1.北宋真宗时期,福建引进占城稻。占城稻因耐旱、高产、早熟的特性,被迅速推广到整个长江流域。占城稻的引进

A.彰显福建农业技术高超 B.有利于提高土地利用率

C.刺激江南人口迅速增加 D.阻碍了经济重心的南移

B

【解析】根据材料“占城稻因耐早、高产、早熟的特性,被迅速推广到整个长江流域”可知,水稻的种植面积迅速扩大,这有利于提高土地利用率,B项正确;材料没有涉及农业技术的改进,排除A项;占城稻的引进有利于提高土地利用率,材料没有直接反映“刺激江南人口迅速增加”,排除C项;D项不符合史实,北宋时期经济重心南移速度加快,南宋最终完成南移,排除D项。故选B项。

2.宋代,中小地主大量增加,官田己不再是主要的土地占有形式,大多数土地被大官僚、大地主兼并占有,形成私人田庄,有少部分土地归自耕农所有。其主要原因在于当时

A.精耕细作模式优化 B.租佃制度的进一步发展

C.实行新的土地政策 D.封建大土地所有制形成

C

【解析】结合所学知识可知,宋朝时期,政府控制的土地减少,土地日益成为官僚、地主和自耕农的私有财产,土地私有化发展的主要原因在于当时实行“不抑兼并”的新的土地政策,C项正确;精耕细作模式优化并非“大多数土地被大官僚、大地主兼并占有”的主要原因,A项错误;租佃制度的进一步发展是土地私有制发展的结果而非原因,B项错误;封建大土地所有制形成是材料描述的现象,不是原因,D项错误。

3.宋代针对土地问题,程颢曾提出“须限民田,如古井田”。而宋神宗说“如此即致乱之道”,认为只可以“利害”来使民“知所趋濉”,“若夺人已有之田为制限,则不可”。这反映出宋代

A.佃户与地主矛盾激化 B.私有财产观念增强

C.理学价值观受到冲击 D.政府鼓励土地兼并

B

【解析】材料“须限民田,如古井田”“若夺人已有之田为制限,则不可”体现的是程颢主张效法井田制,推行土地国有,而宋神宗认为这侵害了人民的私有土地,说明的是宋代私有财产观念的增强,B项正确;材料未涉及佃户与地主的矛盾,排除A项;材料与理学的价值观念受到冲击的说法无关,排除C项;材料未涉及政府对土地兼并的鼓励,排除D项。故选B项。

商业和城市的繁荣

贰

一、商业发展的表现

指辽、宋、西夏、金政权各在接界地点设置的互市市场。

对于各政权统治者来说,还有控制边境贸易、提供经济利益、安边绥远的作用。

中原及江南地区向北方输出的主要是农产品及手工业制品之类。

辽、金、夏地区输往南方的商品则有牲畜、皮货、药材、珠玉等。

1、榷场贸易

2、“市”的发展演变

含义

特征

买卖之所也。市有垣,从冂从乛……

冂 (jiōng ): 邑外谓之郊,郊外谓之野,野外谓之林,林外谓之冂。象远界也。

市有垣墙

神农氏作……日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。

——《周易 系辞》

唐代

①“草市”逐渐演化为相对集中的地方商业中心。

②“夜市”繁盛,反映了商业的发展,原有“市”的管理体制已经不能完全适应新的经济形势。

凡市,以日中(上午11时正至下午 1 时正)击鼓三百响, 而众以会;日入(下午5时正至下午7时正)前七刻,击钲三百声,而众以散。

——《唐六典》

唐大历十四年(779年)六月一日敕:“诸坊市邸店,有侵街打墙,接檐造舍,楼阁临市人家,勒百日内毁拆。”

——《全唐文》

两京诸市:令一人,从六品上,丞两人,正八品上,掌财货交易,度量器物,辩其真伪轻重……凡市,日中击鼓三百以会众,日入击钲三百而散。

——《新唐书 百官志》

景龙元年(707)敕:诸非州县之所,不得置市。其市当以午时击鼓两百下,而众大会;日入前七刻,击钲三百下,散。 ……诸在市及人众中相惊动,令扰乱者,杖八十。

开成五年(840)敕:京夜市,宜令禁断。

夜市卖菱藕,春船载绮罗。

遥知未眠月,乡思在渔歌。

——唐·杜荀鹤(约846-906)《送人游吴》

夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。

如今不似时平日,犹自笙歌彻晓闻。

——唐·王建(768-835)《夜看扬州市》

政府设立了市场的专门管理机构——市署;

出现了为商业服务的邸店;

商业中行业分类明确。

长安东市

材料一:

上封者言: “岭南村墟聚落,谓之虚市,请降要约,令于城邑交易。”(宋太宗)帝曰:“徒扰民尔,可仍其旧。”

——《宋会要辑稿》

材料二:

太祖乾德三年(965年)四月十三日,诏开封府,令京城夜市自三鼓以来,不得禁止。

——《宋令要辑加稿》

材料三:

今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。

——南宋·陆游:《杂赋》

宋代

材料四:

夜市直至三更(晚23:00至凌晨1:00)尽,才五( 03:00 - 05:00 )更又复开张。如要闹去处,通晓不绝。

冬月虽大风雪阴雨,亦有夜市。

——《东京梦华录》

②坊市一体,突破时间和空间的限制。

①商业活动不再受到官府的直接监管;

唐长安城——坊市分离

北宋汴梁城——坊市一体

饭馆

北宋时期:出现世界上最早的纸币—交子

产生于益州(四川)。北宋时,铜料紧缺,政府为弥补铜钱的不足,大量地铸造铁钱。但分量重、价值低。不便于流通和随身携带。据记载一匹罗卖铁钱两万,铁钱两万重500斤。于是,纸币交子应运而生。

“小钱每十贯重六十五斤,折大钱一贯重十二斤。街市买卖至三五贯,即难以携持。”

3、纸币出现

4、海外贸易繁荣

年代 农业税(万贯) 非农业税(万贯)

至道末年(997年) 2408.1 1567.3

天禧末年(1021年) 2641.2 3874.0

熙宁十年(1077年) 2021.3 5117.2

外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源

“南海一号”是南宋时期的木质古沉船,1987年在广东阳江海域被发现。2007年12月“南海一号”沉箱被半潜驳船托出水面。

“南海一号”沉船文物以瓷器和铁器为主,目前已发掘出土了近18万件瓷器,铁器130多吨,近200枚的银锭……这条船在装载运输过程中,想尽了最大可能去装载货物,尽量不浪费每一个空间。

——何国卫 《 “南海一号”与“海上丝绸之路” 》

二、城市的兴盛

北宋:东京(汴京)

南宋:临安(开封)

元大都(北京)

宋元商业

繁荣表现

市场扩大

贸易增长

城市发展

边境市场(少数民族),经济往来密切

基层市场(平民大众)

海外市场(国际贸易)发展繁荣

货币(北宋开始出现纸币,元代作为主币发行)。

海外贸易非常繁荣,外贸税收称为国库重要财源

北宋东京城(开封)

南宋临安城(杭州)

元大都(北京)(北方最大的经济中心和商品集散地)

活动范围扩大:

时间不受限制:

①街市制代替坊市制②乡镇出现了草市

出现了夜市、晓市

1.宋代瓦子、勾栏里的各种音乐活动十分活跃,不管刮风下雨都可演出,深受市民欢迎。《东京梦华录》载,“不以风雨寒暑,诸棚看人,日日如是”。材料可以说明宋代

A.平民生活文化气息浓厚 B.政府对商业活动放宽限制

C.戏曲呈现商业化的特征 D.文娱活动的世俗化倾向

C

【解析】瓦子勾栏中的音乐活动深受市民欢迎,这说明随着商品经济的发展,戏曲呈现出商业化的特征,C项正确;文化气息在材料中无法体现,排除A项;材料没有体现出政府政策内容,排除B项;“世俗化”主要体现在内容上,材料没有提供戏曲内容,无法得出当时文娱活动具有世俗化倾向的结论,排除D项。故选C项。

随堂练

2.美国学者斯塔夫里阿诺斯说:“宋代'经济活动的迅速发展还增加了贸易量。中国首次出现了 主要以商业而不是以政务活动为中心的大城市'。”这段论述可用于说明,宋代

A.传统经济结构的变动 B.海外商业贸易的繁盛

C.南方新兴城市的涌现 D.城市经济职能的增强

D

【解析】根据材料“中国首次出现了主要以商业而不是以政务活动为中心的大城市”的信息,这说明宋代商品经济的发展,表明城市的经济职能的增强,D项正确;宋代传统经济模式没有发生变动,排除A项;材料没有体现海外贸易的信息,排除B项;材料没有涉及南北地理方位的区别,排除C项。故选D项。

经济重心的南移

叁

1、经济因素:自唐晚期以来,大量中原人口南迁,既带来了先进的技术和生产经验,又增加了南方的劳动力;

2、自然因素:宋代气候条件变化,使南方更适宜农业发展;

3、政治因素:自唐末以来,北方战乱频繁,而南方相对安定,两宋时期,中原人民因反对北方少数民族贵族掠夺的斗争阻止了北方少数民族贵族南下,使南方免遭战祸;

4、其他:统治者重视经济的发展,采取一些有利于经济发展的政策,促进了南方经济发展。

一、手工业发展的表现

时期 表现 程度

魏晋南北朝 (江南开发)

中唐以后 (安史之乱)

两宋之际 (靖康之变)

农业方面,土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。

手工业方面,纺织、矿冶、陶瓷等行业有明显进步。

南方的经济实力渐渐超过北方。

北宋经济南依赖北,户口南多北少;

靖康之变进一步奠定了南方的经济重心地位。

奠定经济重心南移基础

经济重心南移开始

经济重心南移完成

二、南移过程

魏晋南北朝

唐中期

南宋

江南开发

为南移奠定基础

安史之乱后

开始南移

南移完成

趋势:

①由北向南,从黄河流域转移到长江流域和江南一带;

②由内地向沿海逐渐转移。

二、南移过程

北宋籍贯可考的进士 9630 人,南方 9164 人,两浙、两江和福建五路 7038 人,占总数的 73 %。

——刘海峰《中国科举史》

如何认识北宋科举考试中南北分卷的做法?

①对南方考生:

②从国家全局:

南北分卷解决了南方人在科举考试中占有明显优势的问题,有利于维持取士人数之均衡,平衡南北利益。

③影响至今:

当今高考各高校按地区分配录取名额。

不完全公平

文化重心南移

科举考试南北分卷

(1)城市交通贸易:南方沿海城市迅速发展,促进了海上贸易的发展;

(2)人口分布:南方人口迅速增长,导致南部、东部人口占总人口比重增长;

(3)人才教育:促进了南方地区教育文化的发展;

(4)民族关系:北民南迁,促进了民族的多样性和统一性发展;

(5)生态环境:导致南部分地区过度开发,一定程度上破坏了生态环境,影响了经济可持续发展。

三、南移影响

(1)元朝重新开通了大运河。

(2)元朝地开辟长途海运航线。

四、元朝交通发展

1.由于参加科举考试需要巨大的投入,一些家族常常聚资支持子弟读书,以求光宗耀祖。到宋朝时南方人在科举考试中逐渐占有优势。造成这种现象的原因是

A.朝廷有意打压北方人读书

B.北方人重视务农,对科举考试热情不高

C.经济重心南移

D.南方人更聪明,更容易考中

随堂练

C

【解析】根据“由于参加科举考试需要巨大的投入”“宋朝时南方人在科举考试中逐渐占有优势”可知,宋朝时南方经济更繁荣,可以为南方人参加科举考试提供更多的资金支持,C项正确;宋朝没有有意打压北方人读书,排除A项;宋朝之前,北方经济长期占有优势,科举考试也占有优势,可见不能说北方人对科举考试热情不高,主要是受经济问题影响,排除B项;南方人更聪明不会仅在宋朝才会显示出来,不符合题意,排除D项。

2.经济重心南移是中国古代史上一个重要的经济现象,下列关于古代经济重心南移的表述错误的是

A.中原人口大量南迁促进了江南地区的开发

B.唐代“安史之乱”后经济重心彻底南移

C.经济重心南移也带来了文化重心的南移

D.江南地区的开发对当地的生态环境造成了一定程度的破坏

B

【解析】根据所学知识可知,唐代“安史之乱”后经济重心开始南移,直到南宋时期经济重心南移才最终完成,故B项说法错误;中原人口大量南迁,带来了先进的生产技术和劳动力,促进了江南地区的开发,故A项说法正确;经济重心南移也带来了文化重心的南移,故C项说法正确;江南地区的开发对当地的生态环境造成了一定程度的破坏,故D项说法正确。故选B。

社会的变化

肆

唐世科举之柄,专付之主司,仍不糊名。又有交朋之厚者为之助,谓之“通榜”。

窃以国家(北宋)取士之制,比于前世,最号至公……各糊名、誊录而考之,使主司莫知为何方之人、谁氏之子,不得有所憎爱薄厚于其间。

Q1.相比唐朝,宋朝科举制有什么进步?

Q2.从中反映的社会变化?

“取士不问家世,婚姻不问阀阅”

一、门第观念淡化

材料一:宋代科举更为完善。由唐朝的“工商不得入仕”到宋代的“如工商杂类人内有奇才异行、卓然不群者,亦许解送”,基本面向全社会开放,更强调公平竞争,实行糊名法,即将试卷上的姓名、籍贯密封,防止考官舞弊。录取名额大大增加。

材料二:“观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。”

——宋·蔡襄

材料三:“自魏晋以来,造成门阀之九品中正制度。至是始完全废除。且科举盛行,白衣及第,得通婚与世官,而门第之风亦衰。此实为中古社会上一大变革也。”

——邓之诚《中华两千年史》

门

第

观

念

的

淡

化

取士不问家世

婚姻不问阀阅

变化一 原因

1.科举制的完善;

2.商品经济的发展;

3.世家大族的衰落。

门第观念的淡化

功利化

一、门第观念淡化

“榜下捉婿”是宋代的一种婚姻文化,即在发榜之日各地富绅们全家出动,争相挑选登第士子做女婿,那情景简直就是抢,坊间便称其“捉婿”,宋人笔记对“榜下捉婿”多有涉及。这种近似金钱交易的“捉婿”蕴涵了特定的社会文化内涵,它说明宋时经济崛起,富裕起来的平民阶层渴望跨入上层社会。

狭义的“榜下捉婿”是指在科考发榜之日,全国各地的高官富绅齐聚榜下,在新科举人进士中为自家女儿挑选夫婿。而广义的“榜下捉婿”,则泛指高官富绅在新科青年才俊中择婿的行为。

变化二 原因

1.封建经济的发展;

2.政府户籍制度的调整。

社会成员

身份趋于平等

平等化

二、社会成员身份趋于平等

材料四:奴婢贱人,律比畜产(世袭人身占有)

——《唐律疏议》

材料五:富民召客为佃户,每岁未收货间,借贷蜩(同“周”)给,无所不至,一失抚存,明年必去而之他。

——北宋·王若叟

材料六:仁宗朝,商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐,等也。无有贵贱,谓之齐民。

——郭尚武《两宋良贱制度的消亡及其影响》

人身束缚较强

契约关系

趋于平等

变化三 原因

1.商品经济的发展

2.科举制的完善

3.国家政策的调整

国家对社会的控制相对松弛

流动化

三、国家对社会的控制相对松弛

材料七:商品经济富于流动性和分化性,引起社会变革,在引起变革诸因素中,商品经济是最根本的。

——林文勋:《商品经济:唐宋社会变革的根本力量》

经济政策:不立田制,不抑兼并

材料七:贫富无定势,田宅无定主,有钱则买,无钱则卖, 富贵盛衰,更迭不常,或昔富今贫,或昔贵而今贱。

——南宋:袁采《袁氏世范》

材料九:千年田换八百主。

——(宋)辛弃疾

材料十:古者乡田同井,人皆安土重迁。流之远方,无所资给,徒隶困辱,以至终身。近世之民,轻去乡井,转徙四方,固不为患,而居作一年,即听附籍,比于古亦轻矣。

——宋·马端临《文献通考》

原因 社会变化

1.世家大族的衰落; 2.商品经济的发展(根因; 3.科举制度的发展; 4.政府政策的调整。 门第观念的淡化

社会成员身份趋于平等

国家对社会的控制相对松弛

1.宋元时期,江南地区原本高高在上的士人文化逐渐摆脱“唯我独尊”的精英观念,开始走向普通大众,呈现出由“雅”到“俗”的转变,而民间文化亦逐渐突破等级观念的限制,开始路身主流文化行列。这一变化反映出

A.民间文化迎合了统治阶层 B.市民阶层扩大推动文化世俗化

C.科举制度促进了文化发展 D.士人文化主导了社会价值取向

B

【解析】士大夫文化开始走向普通大众,“而民间文化亦逐渐突破等级观念的限制,开始跻身主流文化行列”,说明随着市民阶层的扩大,社会文化主流趋向世俗化,B项正确;材料反映民间文化跻身主流文化行列,而不是迎合统治阶层,排除A项;材料没有反映科举制度的影响,排除C项;材料没有反映士人文化在社会价值取向中的地位和作用,排除D项。

随堂练

2.据学者统计,唐代官员科举出身的大约占15%,而北宋这一比例大概为40%。范仲淹、欧阳修等不少名臣将相都出身于普通平民家庭。这反映出北宋时期

A.官僚制度比唐代高效 B.阶层的流动相对频繁

C.科举考试始设进土科 D.重文抑武的风气明显

B

【解析】北宋官员科举出身的比例远远大于唐代,范仲淹、欧阳修等不少名臣将相都出身于普通平民家庭。这反映出北宋时期阶层的流动相对频繁,B项正确;材料没有官僚制度效率的信息,排除A项;隋代科举考试始设进土科,排除C项;材料没有强调重文抑武,排除D项。

经济:

政治:

文化:

②纸币的出现和流通,促进商业发展。

①农业和手工业发展,提供丰富的产品。

③经济政策开明,鼓励发展生产,商业环境相对宽松。

⑤文化科技进步。

社会:

④国家统一,社会相对安定;交通发展,中外交往、民族交融加强;

人民辛勤劳动;

探究:宋元时期商品经济繁荣的原因

关于宋朝,学术界一直有两种互相对立的看法,一是“华夏民族之文化历数千载之演变,造极于赵宋之世”;一是积贫积弱,保守因循,屈辱投降。

这两种看法各有其事实依据,只不过是看待历史的角度有别。造极说更多地是从经济文化着眼,强调的是两宋经济繁荣,思想进步,科技发达,社会稳定。贫弱说,更多地是从政治军事和对外关系着眼,强调的是财政紧张,军力孱弱,因循苟且。

经济之变

社会之变

农业和手工业发展

商业和城市繁荣

经济中心南移

门第观念淡化

社会成员身份趋向平等

国家对社会控制松弛

宋代物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期之内,可以说是空前绝后的。

——邓广铭

本课小结

课程标准:

认识辽宋夏金元时期在经济、文化与社会等方面的新变化。

第三单元·辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第11课 辽宋夏金元的经济与社会

农业和手工业的发展

壹

宋朝时,一年两熟稻麦复种制在南方已经相当普及,提高了粮食产量。

稻麦复种制:稻麦复种制就是以稻、麦两种作物轮种的复种方式。每年六月份种水稻,十一月份水稻收获,然后翻耕播种麦子,越冬至来年五月收获。

1、耕种制度

⊙南宋农业分布图

一、农业发展的表现

占城稻

出产于中南半岛的高产、早熟、耐旱的稻种,北宋时引入中国,并在江南地区推广。占城稻以其原产地,位于今越南中南部的占城为名。北宋初年首先传入中国福建地区。根据中国古书记载,占城稻有很多特点。一是“耐旱”。二是适应性强,“不择地而生”。三是生长期短,自种至收仅五十余日。

一、农业发展的表现

一些地区出现固定种植某种经济作物的农户,对传统自然经济结构有一定突破。

2、经济结构

茶园户、漆户、药户、花户、果农、蔗农

一、农业发展的表现

在发展旅食生产的同时,宋代的桑、麻、棉、茶、甘蔗、果树、花卉、蔬菜、药材等经济作物种植逐渐形成专业化、商品化生产。

——游彪 《宋史》

棉花在内地种植始于宋朝,在元朝得到大力推广,元朝南方植棉普遍。

3、棉花种植与棉纺织业

⊙北宋·王居正·《纺车图》

一、农业发展的表现

棉花没有传入之前,在中国,富贵者衣服的主要原材料是丝,平民百姓则以麻、葛为主。

棉花种植最早出现在公元前5000 -4000年的印度河流 域文明中,大约于公元3世纪前后传入我国新疆。

棉纺织业的发展

宋代——棉花种植及棉纺织技术推广到闽、粤地区

闽

粤

元代——棉布成为主要衣料

嘿,老妹儿

看咱这身绸缎怎么样?

呵呵,真土

现在流行穿“棉”衣!

老哥

元代脚踏三锭棉纺车

元代——黄道婆革新棉纺织技术

创造新式纺车,传授“捍(搅)、弹、纺、织”之具和“错纱配色、综线挈花”等织造技术。

黄道婆

( 1245年-1330年)

明代宋应星《天工开物》中的大型织机

原始社会—彩陶

商中期到东汉—原始青瓷

唐朝:

①唐三彩

②南青北白两大系统形成

③唐朝晚期:首创釉下彩绘

宋朝出现

五大名窑

元代烧出青花瓷,开始进入彩瓷生产时期

明清时期,瓷器种类丰富。粉彩和珐琅瓷。 (康熙、雍正)

二、手工业发展的表现

1、制瓷业

(1)瓷器发展史

陶器与瓷器

粘土 瓷土(高岭土)

不超过1000度 1200度以上高温

无釉 玻璃质釉

吸水 不吸水

敲击声低闷 敲击声清脆

瓷

陶

二、手工业发展的表现

(2)宋代制瓷业

制瓷技术有重要改进,出现了以五大名窑为代表、风格各异的众多特色瓷器。色彩多变,质感浑厚。

(3)元代

新型彩绘瓷器——青花瓷和釉里红

(4)宋元时期,大量出口海外,成为继丝绸之后中华文明新的物质象征。

官窑:在河南开封,以烧制青釉瓷器著称于世 ,釉面多有开片;

定窑:在河北曲阳,以烧造白釉瓷器为主,胎质薄而坚硬,瓷釉洁白莹润。装饰方法有划花、刻花、印花和捏塑等;

汝窑:在河南宝丰,以烧制青釉瓷器著称。釉面有细小的纹片,称为“蟹爪纹”;

哥窑:相传在浙江龙泉,开片较大,为冰裂纹或形成一种无规则的蜘蛛网线,叫百圾碎;

钧窑:在河南禹州,产品有的青中带红,华而不俗,称为钧红。

南宋 哥窑米黄釉葵花式洗 故宫博物院藏

南宋 哥窑青釉双鱼耳炉 故宫博物院藏

宋 哥窑灰青釉胆瓶 台北故宫博物院藏

宋 哥窑灰青釉高足碗 台北故宫博物院藏

宋·汝窑天青釉盘 故宫博物院

宋·汝窑淡天青釉弦纹三足樽式炉 故宫博物院

宋·汝窑天青釉三足樽承盘 故宫博物院

宋·官窑青釉方花盆 故宫博物院藏

宋· 官窑青釉圆洗 故宫博物院藏

宋·钧窑天蓝釉碗 故宫博物院藏

宋·钧窑天蓝釉六方花盆 故宫博物院藏

宋·钧窑月白釉出戟尊 故宫博物院藏

宋·定窑白釉孩儿枕 故宫博物院藏

宋·定窑白釉印花折枝花卉纹碗 故宫博物院藏

宋·定窑白釉花口碟 故宫博物院藏

宋·定窑白釉八方四系瓶

故宫博物院藏

釉里红松竹梅纹玉壶春瓶 故宫博物院藏

元代新型彩绘瓷器的特征是釉下彩绘。青花瓷的青蓝色来自釉药中的氧化钴,釉里红的红色来自氧化铜。要想获得理想的颜色,就必须严格掌握火焰性质、火候以及釉药配置的准确度,难度很大。

釉里红缠枝牡丹纹碗 故宫博物院藏

元·青花鸳鸯荷花(“满池娇”)纹花口盘

故宫博物院藏

元·青花海水白龙纹八方梅瓶

故宫博物院

鬼谷子下山图罐

2005年7月12日伦敦佳士得举行的“中国陶瓷、工艺精品及外销工艺品”拍卖会上,以1400万英镑拍出,加佣金后为1568.8万英镑,折合人民币约2.3亿,创下了当时中国艺术品在世界上的最高拍卖纪录。

2、矿冶业

②宋代:煤开采量很大

东京居民普遍用煤作燃料

①汉代:冶铁使用煤炭

河南巩县铁生沟汉代冶铁遗址出土的煤块

昔汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者。 ——南宋·庄绰

3、印刷业

印刷业在宋元时期发展迅速,有力的推动了文化普及,进一步带动了造纸业的发展。

随堂练

1.北宋真宗时期,福建引进占城稻。占城稻因耐旱、高产、早熟的特性,被迅速推广到整个长江流域。占城稻的引进

A.彰显福建农业技术高超 B.有利于提高土地利用率

C.刺激江南人口迅速增加 D.阻碍了经济重心的南移

B

【解析】根据材料“占城稻因耐早、高产、早熟的特性,被迅速推广到整个长江流域”可知,水稻的种植面积迅速扩大,这有利于提高土地利用率,B项正确;材料没有涉及农业技术的改进,排除A项;占城稻的引进有利于提高土地利用率,材料没有直接反映“刺激江南人口迅速增加”,排除C项;D项不符合史实,北宋时期经济重心南移速度加快,南宋最终完成南移,排除D项。故选B项。

2.宋代,中小地主大量增加,官田己不再是主要的土地占有形式,大多数土地被大官僚、大地主兼并占有,形成私人田庄,有少部分土地归自耕农所有。其主要原因在于当时

A.精耕细作模式优化 B.租佃制度的进一步发展

C.实行新的土地政策 D.封建大土地所有制形成

C

【解析】结合所学知识可知,宋朝时期,政府控制的土地减少,土地日益成为官僚、地主和自耕农的私有财产,土地私有化发展的主要原因在于当时实行“不抑兼并”的新的土地政策,C项正确;精耕细作模式优化并非“大多数土地被大官僚、大地主兼并占有”的主要原因,A项错误;租佃制度的进一步发展是土地私有制发展的结果而非原因,B项错误;封建大土地所有制形成是材料描述的现象,不是原因,D项错误。

3.宋代针对土地问题,程颢曾提出“须限民田,如古井田”。而宋神宗说“如此即致乱之道”,认为只可以“利害”来使民“知所趋濉”,“若夺人已有之田为制限,则不可”。这反映出宋代

A.佃户与地主矛盾激化 B.私有财产观念增强

C.理学价值观受到冲击 D.政府鼓励土地兼并

B

【解析】材料“须限民田,如古井田”“若夺人已有之田为制限,则不可”体现的是程颢主张效法井田制,推行土地国有,而宋神宗认为这侵害了人民的私有土地,说明的是宋代私有财产观念的增强,B项正确;材料未涉及佃户与地主的矛盾,排除A项;材料与理学的价值观念受到冲击的说法无关,排除C项;材料未涉及政府对土地兼并的鼓励,排除D项。故选B项。

商业和城市的繁荣

贰

一、商业发展的表现

指辽、宋、西夏、金政权各在接界地点设置的互市市场。

对于各政权统治者来说,还有控制边境贸易、提供经济利益、安边绥远的作用。

中原及江南地区向北方输出的主要是农产品及手工业制品之类。

辽、金、夏地区输往南方的商品则有牲畜、皮货、药材、珠玉等。

1、榷场贸易

2、“市”的发展演变

含义

特征

买卖之所也。市有垣,从冂从乛……

冂 (jiōng ): 邑外谓之郊,郊外谓之野,野外谓之林,林外谓之冂。象远界也。

市有垣墙

神农氏作……日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。

——《周易 系辞》

唐代

①“草市”逐渐演化为相对集中的地方商业中心。

②“夜市”繁盛,反映了商业的发展,原有“市”的管理体制已经不能完全适应新的经济形势。

凡市,以日中(上午11时正至下午 1 时正)击鼓三百响, 而众以会;日入(下午5时正至下午7时正)前七刻,击钲三百声,而众以散。

——《唐六典》

唐大历十四年(779年)六月一日敕:“诸坊市邸店,有侵街打墙,接檐造舍,楼阁临市人家,勒百日内毁拆。”

——《全唐文》

两京诸市:令一人,从六品上,丞两人,正八品上,掌财货交易,度量器物,辩其真伪轻重……凡市,日中击鼓三百以会众,日入击钲三百而散。

——《新唐书 百官志》

景龙元年(707)敕:诸非州县之所,不得置市。其市当以午时击鼓两百下,而众大会;日入前七刻,击钲三百下,散。 ……诸在市及人众中相惊动,令扰乱者,杖八十。

开成五年(840)敕:京夜市,宜令禁断。

夜市卖菱藕,春船载绮罗。

遥知未眠月,乡思在渔歌。

——唐·杜荀鹤(约846-906)《送人游吴》

夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。

如今不似时平日,犹自笙歌彻晓闻。

——唐·王建(768-835)《夜看扬州市》

政府设立了市场的专门管理机构——市署;

出现了为商业服务的邸店;

商业中行业分类明确。

长安东市

材料一:

上封者言: “岭南村墟聚落,谓之虚市,请降要约,令于城邑交易。”(宋太宗)帝曰:“徒扰民尔,可仍其旧。”

——《宋会要辑稿》

材料二:

太祖乾德三年(965年)四月十三日,诏开封府,令京城夜市自三鼓以来,不得禁止。

——《宋令要辑加稿》

材料三:

今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。

——南宋·陆游:《杂赋》

宋代

材料四:

夜市直至三更(晚23:00至凌晨1:00)尽,才五( 03:00 - 05:00 )更又复开张。如要闹去处,通晓不绝。

冬月虽大风雪阴雨,亦有夜市。

——《东京梦华录》

②坊市一体,突破时间和空间的限制。

①商业活动不再受到官府的直接监管;

唐长安城——坊市分离

北宋汴梁城——坊市一体

饭馆

北宋时期:出现世界上最早的纸币—交子

产生于益州(四川)。北宋时,铜料紧缺,政府为弥补铜钱的不足,大量地铸造铁钱。但分量重、价值低。不便于流通和随身携带。据记载一匹罗卖铁钱两万,铁钱两万重500斤。于是,纸币交子应运而生。

“小钱每十贯重六十五斤,折大钱一贯重十二斤。街市买卖至三五贯,即难以携持。”

3、纸币出现

4、海外贸易繁荣

年代 农业税(万贯) 非农业税(万贯)

至道末年(997年) 2408.1 1567.3

天禧末年(1021年) 2641.2 3874.0

熙宁十年(1077年) 2021.3 5117.2

外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源

“南海一号”是南宋时期的木质古沉船,1987年在广东阳江海域被发现。2007年12月“南海一号”沉箱被半潜驳船托出水面。

“南海一号”沉船文物以瓷器和铁器为主,目前已发掘出土了近18万件瓷器,铁器130多吨,近200枚的银锭……这条船在装载运输过程中,想尽了最大可能去装载货物,尽量不浪费每一个空间。

——何国卫 《 “南海一号”与“海上丝绸之路” 》

二、城市的兴盛

北宋:东京(汴京)

南宋:临安(开封)

元大都(北京)

宋元商业

繁荣表现

市场扩大

贸易增长

城市发展

边境市场(少数民族),经济往来密切

基层市场(平民大众)

海外市场(国际贸易)发展繁荣

货币(北宋开始出现纸币,元代作为主币发行)。

海外贸易非常繁荣,外贸税收称为国库重要财源

北宋东京城(开封)

南宋临安城(杭州)

元大都(北京)(北方最大的经济中心和商品集散地)

活动范围扩大:

时间不受限制:

①街市制代替坊市制②乡镇出现了草市

出现了夜市、晓市

1.宋代瓦子、勾栏里的各种音乐活动十分活跃,不管刮风下雨都可演出,深受市民欢迎。《东京梦华录》载,“不以风雨寒暑,诸棚看人,日日如是”。材料可以说明宋代

A.平民生活文化气息浓厚 B.政府对商业活动放宽限制

C.戏曲呈现商业化的特征 D.文娱活动的世俗化倾向

C

【解析】瓦子勾栏中的音乐活动深受市民欢迎,这说明随着商品经济的发展,戏曲呈现出商业化的特征,C项正确;文化气息在材料中无法体现,排除A项;材料没有体现出政府政策内容,排除B项;“世俗化”主要体现在内容上,材料没有提供戏曲内容,无法得出当时文娱活动具有世俗化倾向的结论,排除D项。故选C项。

随堂练

2.美国学者斯塔夫里阿诺斯说:“宋代'经济活动的迅速发展还增加了贸易量。中国首次出现了 主要以商业而不是以政务活动为中心的大城市'。”这段论述可用于说明,宋代

A.传统经济结构的变动 B.海外商业贸易的繁盛

C.南方新兴城市的涌现 D.城市经济职能的增强

D

【解析】根据材料“中国首次出现了主要以商业而不是以政务活动为中心的大城市”的信息,这说明宋代商品经济的发展,表明城市的经济职能的增强,D项正确;宋代传统经济模式没有发生变动,排除A项;材料没有体现海外贸易的信息,排除B项;材料没有涉及南北地理方位的区别,排除C项。故选D项。

经济重心的南移

叁

1、经济因素:自唐晚期以来,大量中原人口南迁,既带来了先进的技术和生产经验,又增加了南方的劳动力;

2、自然因素:宋代气候条件变化,使南方更适宜农业发展;

3、政治因素:自唐末以来,北方战乱频繁,而南方相对安定,两宋时期,中原人民因反对北方少数民族贵族掠夺的斗争阻止了北方少数民族贵族南下,使南方免遭战祸;

4、其他:统治者重视经济的发展,采取一些有利于经济发展的政策,促进了南方经济发展。

一、手工业发展的表现

时期 表现 程度

魏晋南北朝 (江南开发)

中唐以后 (安史之乱)

两宋之际 (靖康之变)

农业方面,土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。

手工业方面,纺织、矿冶、陶瓷等行业有明显进步。

南方的经济实力渐渐超过北方。

北宋经济南依赖北,户口南多北少;

靖康之变进一步奠定了南方的经济重心地位。

奠定经济重心南移基础

经济重心南移开始

经济重心南移完成

二、南移过程

魏晋南北朝

唐中期

南宋

江南开发

为南移奠定基础

安史之乱后

开始南移

南移完成

趋势:

①由北向南,从黄河流域转移到长江流域和江南一带;

②由内地向沿海逐渐转移。

二、南移过程

北宋籍贯可考的进士 9630 人,南方 9164 人,两浙、两江和福建五路 7038 人,占总数的 73 %。

——刘海峰《中国科举史》

如何认识北宋科举考试中南北分卷的做法?

①对南方考生:

②从国家全局:

南北分卷解决了南方人在科举考试中占有明显优势的问题,有利于维持取士人数之均衡,平衡南北利益。

③影响至今:

当今高考各高校按地区分配录取名额。

不完全公平

文化重心南移

科举考试南北分卷

(1)城市交通贸易:南方沿海城市迅速发展,促进了海上贸易的发展;

(2)人口分布:南方人口迅速增长,导致南部、东部人口占总人口比重增长;

(3)人才教育:促进了南方地区教育文化的发展;

(4)民族关系:北民南迁,促进了民族的多样性和统一性发展;

(5)生态环境:导致南部分地区过度开发,一定程度上破坏了生态环境,影响了经济可持续发展。

三、南移影响

(1)元朝重新开通了大运河。

(2)元朝地开辟长途海运航线。

四、元朝交通发展

1.由于参加科举考试需要巨大的投入,一些家族常常聚资支持子弟读书,以求光宗耀祖。到宋朝时南方人在科举考试中逐渐占有优势。造成这种现象的原因是

A.朝廷有意打压北方人读书

B.北方人重视务农,对科举考试热情不高

C.经济重心南移

D.南方人更聪明,更容易考中

随堂练

C

【解析】根据“由于参加科举考试需要巨大的投入”“宋朝时南方人在科举考试中逐渐占有优势”可知,宋朝时南方经济更繁荣,可以为南方人参加科举考试提供更多的资金支持,C项正确;宋朝没有有意打压北方人读书,排除A项;宋朝之前,北方经济长期占有优势,科举考试也占有优势,可见不能说北方人对科举考试热情不高,主要是受经济问题影响,排除B项;南方人更聪明不会仅在宋朝才会显示出来,不符合题意,排除D项。

2.经济重心南移是中国古代史上一个重要的经济现象,下列关于古代经济重心南移的表述错误的是

A.中原人口大量南迁促进了江南地区的开发

B.唐代“安史之乱”后经济重心彻底南移

C.经济重心南移也带来了文化重心的南移

D.江南地区的开发对当地的生态环境造成了一定程度的破坏

B

【解析】根据所学知识可知,唐代“安史之乱”后经济重心开始南移,直到南宋时期经济重心南移才最终完成,故B项说法错误;中原人口大量南迁,带来了先进的生产技术和劳动力,促进了江南地区的开发,故A项说法正确;经济重心南移也带来了文化重心的南移,故C项说法正确;江南地区的开发对当地的生态环境造成了一定程度的破坏,故D项说法正确。故选B。

社会的变化

肆

唐世科举之柄,专付之主司,仍不糊名。又有交朋之厚者为之助,谓之“通榜”。

窃以国家(北宋)取士之制,比于前世,最号至公……各糊名、誊录而考之,使主司莫知为何方之人、谁氏之子,不得有所憎爱薄厚于其间。

Q1.相比唐朝,宋朝科举制有什么进步?

Q2.从中反映的社会变化?

“取士不问家世,婚姻不问阀阅”

一、门第观念淡化

材料一:宋代科举更为完善。由唐朝的“工商不得入仕”到宋代的“如工商杂类人内有奇才异行、卓然不群者,亦许解送”,基本面向全社会开放,更强调公平竞争,实行糊名法,即将试卷上的姓名、籍贯密封,防止考官舞弊。录取名额大大增加。

材料二:“观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。”

——宋·蔡襄

材料三:“自魏晋以来,造成门阀之九品中正制度。至是始完全废除。且科举盛行,白衣及第,得通婚与世官,而门第之风亦衰。此实为中古社会上一大变革也。”

——邓之诚《中华两千年史》

门

第

观

念

的

淡

化

取士不问家世

婚姻不问阀阅

变化一 原因

1.科举制的完善;

2.商品经济的发展;

3.世家大族的衰落。

门第观念的淡化

功利化

一、门第观念淡化

“榜下捉婿”是宋代的一种婚姻文化,即在发榜之日各地富绅们全家出动,争相挑选登第士子做女婿,那情景简直就是抢,坊间便称其“捉婿”,宋人笔记对“榜下捉婿”多有涉及。这种近似金钱交易的“捉婿”蕴涵了特定的社会文化内涵,它说明宋时经济崛起,富裕起来的平民阶层渴望跨入上层社会。

狭义的“榜下捉婿”是指在科考发榜之日,全国各地的高官富绅齐聚榜下,在新科举人进士中为自家女儿挑选夫婿。而广义的“榜下捉婿”,则泛指高官富绅在新科青年才俊中择婿的行为。

变化二 原因

1.封建经济的发展;

2.政府户籍制度的调整。

社会成员

身份趋于平等

平等化

二、社会成员身份趋于平等

材料四:奴婢贱人,律比畜产(世袭人身占有)

——《唐律疏议》

材料五:富民召客为佃户,每岁未收货间,借贷蜩(同“周”)给,无所不至,一失抚存,明年必去而之他。

——北宋·王若叟

材料六:仁宗朝,商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐,等也。无有贵贱,谓之齐民。

——郭尚武《两宋良贱制度的消亡及其影响》

人身束缚较强

契约关系

趋于平等

变化三 原因

1.商品经济的发展

2.科举制的完善

3.国家政策的调整

国家对社会的控制相对松弛

流动化

三、国家对社会的控制相对松弛

材料七:商品经济富于流动性和分化性,引起社会变革,在引起变革诸因素中,商品经济是最根本的。

——林文勋:《商品经济:唐宋社会变革的根本力量》

经济政策:不立田制,不抑兼并

材料七:贫富无定势,田宅无定主,有钱则买,无钱则卖, 富贵盛衰,更迭不常,或昔富今贫,或昔贵而今贱。

——南宋:袁采《袁氏世范》

材料九:千年田换八百主。

——(宋)辛弃疾

材料十:古者乡田同井,人皆安土重迁。流之远方,无所资给,徒隶困辱,以至终身。近世之民,轻去乡井,转徙四方,固不为患,而居作一年,即听附籍,比于古亦轻矣。

——宋·马端临《文献通考》

原因 社会变化

1.世家大族的衰落; 2.商品经济的发展(根因; 3.科举制度的发展; 4.政府政策的调整。 门第观念的淡化

社会成员身份趋于平等

国家对社会的控制相对松弛

1.宋元时期,江南地区原本高高在上的士人文化逐渐摆脱“唯我独尊”的精英观念,开始走向普通大众,呈现出由“雅”到“俗”的转变,而民间文化亦逐渐突破等级观念的限制,开始路身主流文化行列。这一变化反映出

A.民间文化迎合了统治阶层 B.市民阶层扩大推动文化世俗化

C.科举制度促进了文化发展 D.士人文化主导了社会价值取向

B

【解析】士大夫文化开始走向普通大众,“而民间文化亦逐渐突破等级观念的限制,开始跻身主流文化行列”,说明随着市民阶层的扩大,社会文化主流趋向世俗化,B项正确;材料反映民间文化跻身主流文化行列,而不是迎合统治阶层,排除A项;材料没有反映科举制度的影响,排除C项;材料没有反映士人文化在社会价值取向中的地位和作用,排除D项。

随堂练

2.据学者统计,唐代官员科举出身的大约占15%,而北宋这一比例大概为40%。范仲淹、欧阳修等不少名臣将相都出身于普通平民家庭。这反映出北宋时期

A.官僚制度比唐代高效 B.阶层的流动相对频繁

C.科举考试始设进土科 D.重文抑武的风气明显

B

【解析】北宋官员科举出身的比例远远大于唐代,范仲淹、欧阳修等不少名臣将相都出身于普通平民家庭。这反映出北宋时期阶层的流动相对频繁,B项正确;材料没有官僚制度效率的信息,排除A项;隋代科举考试始设进土科,排除C项;材料没有强调重文抑武,排除D项。

经济:

政治:

文化:

②纸币的出现和流通,促进商业发展。

①农业和手工业发展,提供丰富的产品。

③经济政策开明,鼓励发展生产,商业环境相对宽松。

⑤文化科技进步。

社会:

④国家统一,社会相对安定;交通发展,中外交往、民族交融加强;

人民辛勤劳动;

探究:宋元时期商品经济繁荣的原因

关于宋朝,学术界一直有两种互相对立的看法,一是“华夏民族之文化历数千载之演变,造极于赵宋之世”;一是积贫积弱,保守因循,屈辱投降。

这两种看法各有其事实依据,只不过是看待历史的角度有别。造极说更多地是从经济文化着眼,强调的是两宋经济繁荣,思想进步,科技发达,社会稳定。贫弱说,更多地是从政治军事和对外关系着眼,强调的是财政紧张,军力孱弱,因循苟且。

经济之变

社会之变

农业和手工业发展

商业和城市繁荣

经济中心南移

门第观念淡化

社会成员身份趋向平等

国家对社会控制松弛

宋代物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期之内,可以说是空前绝后的。

——邓广铭

本课小结

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进