山东济宁三年(2021-2023)中考历史真题分题型分类汇编-01选择题(中国古代史)(含解析)

文档属性

| 名称 | 山东济宁三年(2021-2023)中考历史真题分题型分类汇编-01选择题(中国古代史)(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 469.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-07-19 07:10:32 | ||

图片预览

文档简介

山东济宁三年(2021-2023)中考历史真题分题型分类汇编-01选择题(中国古代史)

一、选择题

1.(2023·山东济宁·统考中考真题)春秋时期,鲁国国君朝觐周王仅3次,而朝齐、晋、楚三国竟达33次之多。对此合理的解释是( )

A.周王室地位已经衰落 B.鲁国到王都路途遥远

C.鲁国国君是春秋霸主 D.周王不是鲁国的宗亲

2.(2023·山东济宁·统考中考真题)考古发现,河姆渡遗址中有大量稻谷、谷壳、稻秆和稻叶堆积,稻谷外形完整,颗粒大小接近现代的栽培稻。这可以证明河姆渡人( )

A.懂得人工取火 B.人工栽培水稻

C.饲养多种家畜 D.使用铁制农具

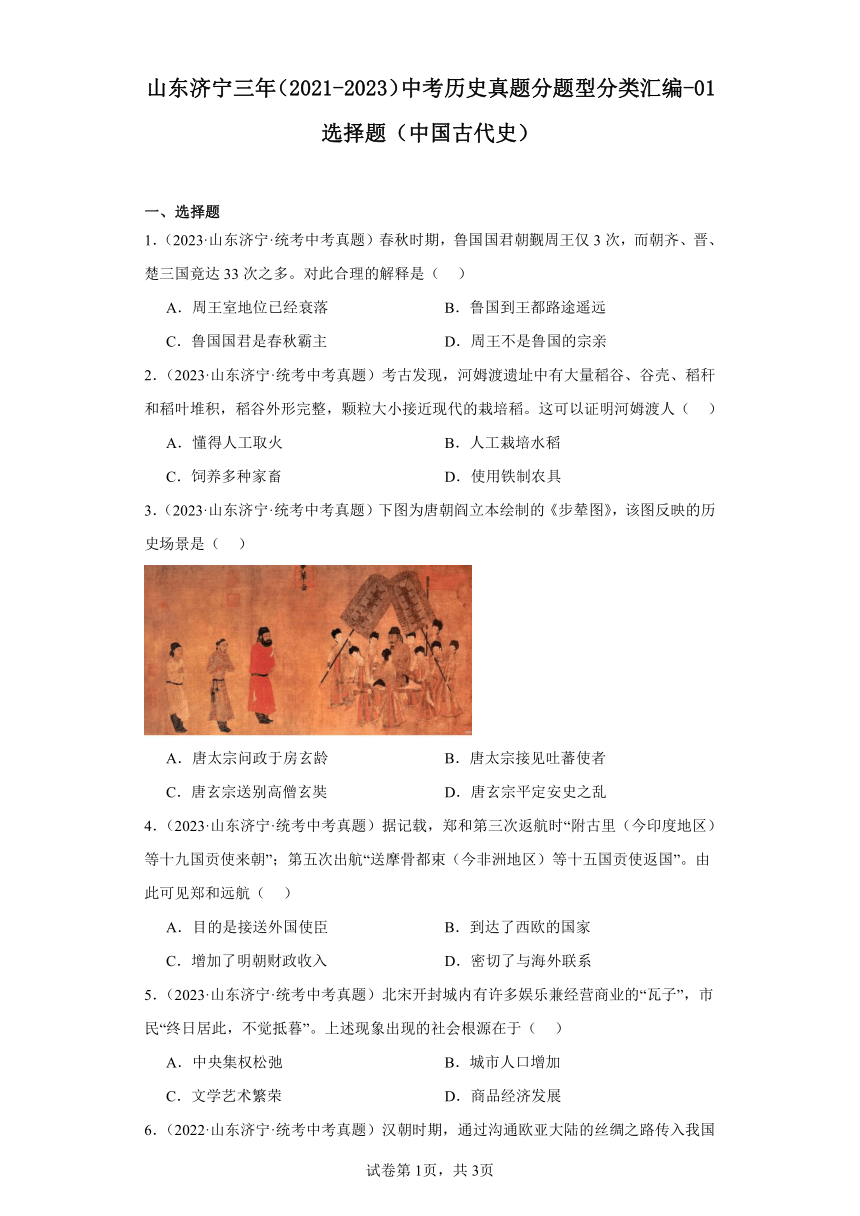

3.(2023·山东济宁·统考中考真题)下图为唐朝阎立本绘制的《步辇图》,该图反映的历史场景是( )

A.唐太宗问政于房玄龄 B.唐太宗接见吐蕃使者

C.唐玄宗送别高僧玄奘 D.唐玄宗平定安史之乱

4.(2023·山东济宁·统考中考真题)据记载,郑和第三次返航时“附古里(今印度地区)等十九国贡使来朝”;第五次出航“送摩骨都束(今非洲地区)等十五国贡使返国”。由此可见郑和远航( )

A.目的是接送外国使臣 B.到达了西欧的国家

C.增加了明朝财政收入 D.密切了与海外联系

5.(2023·山东济宁·统考中考真题)北宋开封城内有许多娱乐兼经营商业的“瓦子”,市民“终日居此,不觉抵暮”。上述现象出现的社会根源在于( )

A.中央集权松弛 B.城市人口增加

C.文学艺术繁荣 D.商品经济发展

6.(2022·山东济宁·统考中考真题)汉朝时期,通过沟通欧亚大陆的丝绸之路传入我国中原地区的作物是( )

A.占城稻 B.葡萄 C.甘薯 D.玉米

7.(2022·山东济宁·统考中考真题)“朕欲革去中书省,升六部,仿古六卿之制,俾之各司所事。”材料中的“朕”应为( )

A.秦始皇 B.唐太宗 C.元世祖 D.明太祖

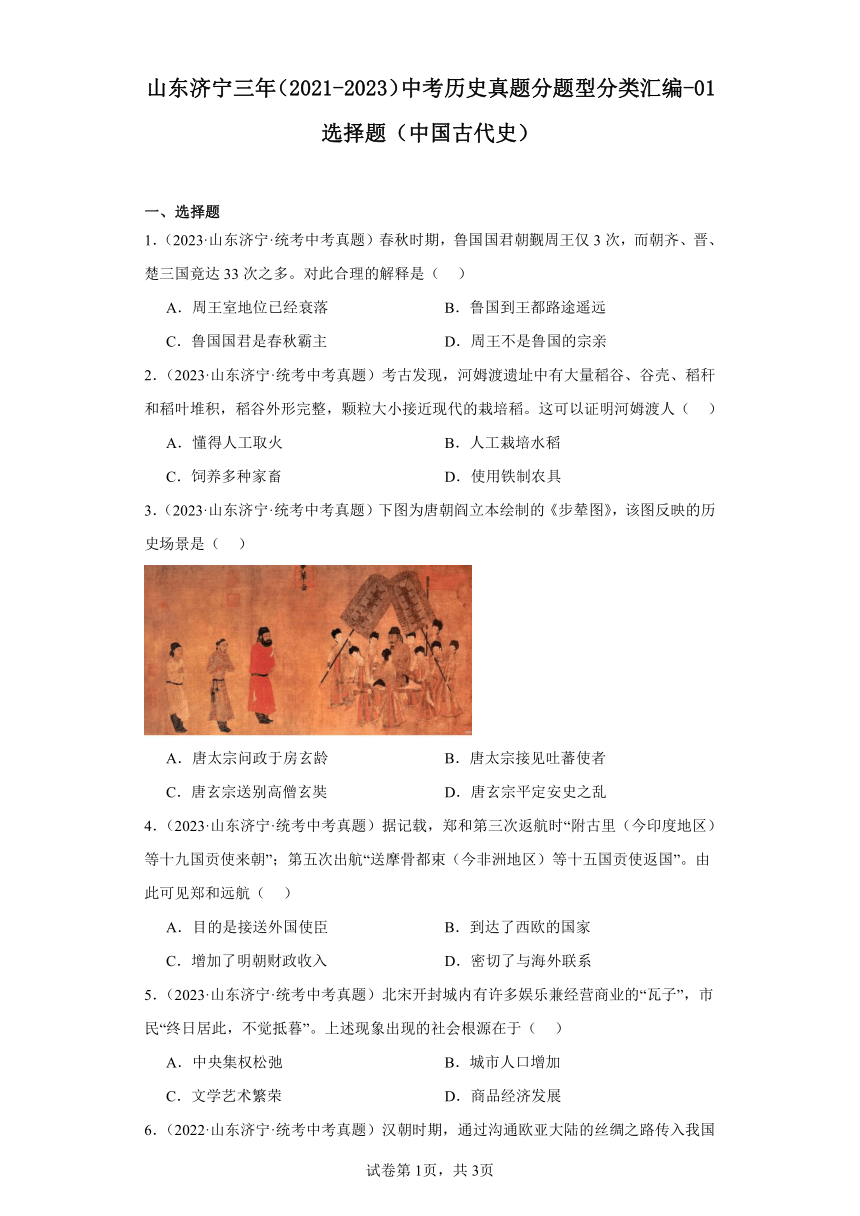

8.(2022·山东济宁·统考中考真题)下图所示唐朝前期户数的变化主要是由于( )

A.文化教育昌盛 B.少数民族内迁

C.中外交往频繁 D.社会经济发展

9.(2022·山东济宁·统考中考真题)中国某朝代出现了如下社会现象,据此可以推断该朝代是( )

统治者尊崇儒学 开龙门石窟

改鲜卑姓为汉姓 迁都城到洛阳

A.曹魏 B.西晋 C.北魏 D.东晋

10.(2022·山东济宁·统考中考真题)秦朝设立的中央官职中,负责监察百官的是( )

A.丞相 B.御史大夫 C.太尉 D.刺史

11.(2022·山东济宁·统考中考真题)春秋时期,周襄王经常向诸侯“告饥”“求车”“求金”。这说明当时( )

A.周襄王受到诸侯尊重 B.分封制尚未建立

C.天子和诸侯身份平等 D.周王室地位下降

12.(2021·山东济宁·统考中考真题)分封制在封土授民的同时,也把周王朝自己及其从商王朝接受过来的先进的器物、官僚体制、典章制度、意识形态和文化结构,带到了分封制度所及之地。这主要强调分封制( )

A.稳定了政局,保证了周王朝对地方的控制

B.扩大了周的统治范围,推动了中原文明的扩展

C.建立了统一多民族国家,扩大了西周的疆域

D.确立了周王朝的社会等级秩序,巩固了统治

13.(2021·山东济宁·统考中考真题)美国基辛格在《论中国》中这样写道:“外国商人入境中国受到严格限制。与中国的通商是季节性的,仅限于广州一地,且管制甚严。他们不得进入中国内地,种种规章制度专为限制他们的活动范围而定。”这反映了清政府

A.固守传统,重商抑农 B.固步自封,闭关锁国

C.夜郎自大,积极交流 D.学习西方,变法通商

14.(2021·山东济宁·统考中考真题)某学习小组在整理中国古代政治制度的材料时,收取了“十年寒窗”“金榜题名“连中三元”等关键词。这个学习小组研究的古代制度是

A.郡县制 B.九品中正制 C.三省六部制 D.科举制

15.(2021·山东济宁·统考中考真题)西汉时期,汉武帝为打破“今诸侯或连城数十,地方千里……强而合以逆京师”的困局,采取的措施是( )

A.颁布“推恩令” B.实行盐铁专卖

C.罢黜百家,独尊儒术 D.设置西域都护

16.(2021·山东济宁·统考中考真题)西安碑林博物馆有一石碑上刻有“皇帝立国……灭六暴强……壹家天下”等字,该内容称颂的皇帝是( )

A.周武王 B.齐桓公 C.秦始皇 D.唐太宗

17.(2021·山东济宁·统考中考真题)归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一,下列对中国古代历史发展的阶段及其特征的描述,正确的是

A.秦汉时期——早期国家的产生

B.隋唐时期——民族关系的发展和社会变化

C.宋元时期——繁荣与开放的社会

D.明清时期——统一的多民族国家的巩固与发展

参考答案:

1.A

【详解】依据材料“春秋时期,鲁国国君朝觐周王仅3次,而朝齐、晋、楚三国竟达33次之多。”并结合所学知识可知,在鲁国国君心中,齐、晋、楚三国地位高于周王室,春秋时期,周天子势力衰微,齐、楚、晋等大国地位开始崛起,分封制失去了对诸侯的有效约束,这使得一些势力弱小的诸侯国弃周天子转而投靠诸侯大国,体现了周王室地位衰落,A项正确;“鲁国到王都路途遥远”不是朝觐周王减少的原因,排除B项;材料表明鲁国朝拜周天子次数减少,投靠诸侯大国,可见齐国、晋国和楚国实力上升,但是无法判断鲁国成为春秋时期霸主,排除C项;周王是天下共主,朝觐周王与是不是宗亲无关,依据分封制,鲁王每年都要朝觐周王,排除D项。故选A项。

2.B

【详解】据题干“河姆渡遗址中有大量稻谷、谷壳、稻秆和稻叶堆积,稻谷外形完整,颗粒大小接近现代的栽培稻。”可知,河姆渡原始遗址出现大量的稻谷说明河姆渡人已经掌握人工栽培水稻的技术,B项正确;人工取火、家畜饲养与水稻种植无关,排除AC项;铁制农具最早使用是在春秋时期,排除D项。故选B项。

3.B

【详解】据所学可知,《步辇图》反映的是唐太宗接见吐蕃求亲使者的场景,B项正确;唐太宗问政于房玄龄与题干图片内容不符,排除A项;玄奘生活于唐太宗时期,排除C项;平定安史之乱的是唐肃宗,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】据题干“附古里(今印度地区)等十九国贡使来朝”“送摩骨都束(今非洲地区)等十五国贡使返国”可知,郑和下西洋时期,多国贡使与明朝来往,体现了郑和下西洋密切了与海外各国的联系,D项正确;郑和下西洋的目的是为了提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”,用中国的货物换取海外的奇珍,排除A项;郑和下西洋最远到达红海沿海和非洲东海岸,题干材料并没有反映郑和远航到达了西欧的国家,排除B项;题干未反映郑和下西洋增加了国家的财政收入,且结合所学知识可知,郑和下西洋,增加了政府的财政负担,排除C项。故选D项。

5.D

【详解】结合所学可知,宋代随着城市的发展,商品经济有了进一步的发展;市民文化生活的丰富,东京城内出现了许多娱乐兼营商业的场所,叫作“瓦子”;瓦子中圈出许多专供演出的圈子,称为“勾栏”,D项正确;宋朝时期中央集权加强,排除A项;城市人口增加、文学艺术繁荣不是娱乐场所出现的根本原因,排除BC项。故选D项。

6.B

【详解】根据所学知识,通过丝绸之路,西域的核桃、葡萄、石榴、首猪、良种马、香料、玻璃、宝石等,以及多种乐器和歌舞等传入中原,B项正确;占城稻从越南传入,排除A项;甘薯是新航路开辟后从美洲传入,排除C项;玉米是新航路开辟后从美洲传入,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】根据题干材料“革去中书省,升六部”等可知,这位皇帝是明太祖朱元璋。结合所学知识可知,在中央,朱元璋为进一步集中权力,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责,D项正确;秦始皇时期尚无中书省,排除A项;唐太宗没有废除中书省,排除B项;元世祖没有废除中书省,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】根据题干柱状图中唐朝前期户数的不断增加,结合所学知识可知,这与唐朝前期的“贞观之治”和“开元盛世”有关,这一时期社会经济持续发展,人口持续增长,D项正确;文化教育昌盛不是唐朝前期户数的变化的主要原因,排除A项;少数民族内迁不是唐朝前期户数的变化的主要原因,排除B项;中外交往频繁不是唐朝前期户数的变化的主要原因,排除C项。故选D项。

9.C

【详解】根据题干所示社会现象并结合所学知识可知,该朝代是北魏。北魏孝文帝尊崇儒学;为宣传佛教,北魏开凿了龙门石窟:孝文帝改革中改鲜卑姓为汉姓:孝文帝力排众议,于494年迁都洛阳,C项正确;曹魏不涉及改鲜卑姓为汉姓,排除A项;西晋不涉及改鲜卑姓为汉姓,排除B项;东晋以建康为都,排除D项。故选C项。

10.B

【详解】结合所学可知,秦朝创立了大一统的中央集权制度。国家的最高统治者称为皇帝,拥有至高无上的权威,总揽全国的一切军政大权。皇帝之下,设有中央政权机构,由丞相、太尉、御史大夫统领,分别掌管行政、军事和监察事务,最后的决断权由皇帝掌控,由此可知,御史大夫负责监察百官,B项正确;丞相掌管行政,排除A项;太尉掌管军事,排除C项;刺史是汉武帝继废诸郡监察御史后,又于公元前106年分全国为十三部(州),各部始置刺史一人,排除D项。故选B项。

11.D

【详解】根据材料“周襄王经常向诸侯‘告饥’‘求车’‘求金’”可知,材料反映的是周襄王向诸侯求取车和金,表明周王室地位的衰落,D项正确;材料强调的是周天子有求于诸侯,没有体现诸侯对周天子的尊重,排除A项;根据所学知识可知,分封制在西周时期建立,不符合题干时间,排除B项;材料内容主要体现了周天子向诸侯求取车和金,表明周王室地位的衰落,而不是天子和诸侯身份平等,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】根据“把周王朝自己及其从商王朝接受过来的先进的器物、官僚体制、典章制度、意识形态和文化结构,带到了分封制度所及之地”可知分封制的设立在封土授民的同时,也对外宣扬了周文化,说明分封制扩大了周的统治范围,推动了中原文明的扩展,B项正确;分封之下,周王朝不直接控制地方,排除A项;西周没有建立统一多民族国家,排除C项;分封制确立了周王朝的社会等级秩序,巩固了统治,但与题意主旨不符,排除。故选B项。

13.B

【详解】根据材料“外国商人入境中国受到严格限制”“仅限于广州一地”等信息,结合所学知识可知,清朝实行闭关锁国政策,对海外贸易严格限制,关闭所有港口,只保留广州并设立广州十三行,与外国进行商品贸易,这体现了清政府故步自封,闭关锁国,B项正确;清朝坚持传统的重农抑商政策,而非重商抑农,排除A项;材料反映的是清朝严格限制对外交流,而不是积极交流,排除C项;材料反映的是清朝闭关锁国,严格限制通商,而且没有涉及学习西方的内容,排除D项。故选B项。

14.D

【详解】隋朝创立的科举制通过考试选拔人才,“十年寒窗”长年刻苦读书的人科举得中被称为“金榜题名”,接连在乡试、会试、殿试中考中了第一名的被称为“连中三元”,故选择D项;郡县制是地方行政管理制度,排除A项;九品中正制选官看重门第,不太注重才能,排除B项;三省六部制是中央官制,排除C项。故选D。

15.A

【详解】题干“今诸侯或连城数十,地方千里……强而合以逆京师”指的是西汉时期的诸侯王势力强大,严重威胁中央集权。西汉初年,分封了许多封国,诸侯王势力强大,地方上的豪强地主横征暴敛,导致社会秩序混乱,严重威胁中央集权。为消除诸侯国对中央的威胁,巩固国家的统治,加强中央集权,汉武帝接受了主父偃的建议,颁布了“推恩令”,下令允许诸侯王将自己的封地分给子弟,建立较小的诸侯国。从此诸侯国越分越小,势力越弱,诸侯国对中央的威胁逐渐消除,加强了中央集权,巩固了统治,中央对地方的控制大大加强,使西汉实现了政治上的大一统。A符合题意;实行盐铁专卖是经济方面的措施,B排除;罢黜百家,独尊儒术是思想方面的措施,C排除;设置西域都护加强了西域的管理,D排除。故选A。

16.C

【详解】由材料“皇帝立国…灭六暴强…壹家天下…”可知西安碑林博物馆中石碑上的这段材料反映的是秦始皇灭六国,统一全国的历史,所以该内容称颂的皇帝是秦始皇,C项符合题意;综上所述ABD三项均与题干信息不符,排除。故选C。

17.D

【详解】根据所学知识可知,秦汉时期是我国统一多民族封建国家的形成与巩固时期;隋唐时期是我国历史上的繁荣、开放时期;宋元时期是我国经济重心的南移和民族关系的发展时期;明清时期是统一多民族国家的巩固与发展时期。故D符合题意。ABC不符合题意,故选D。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

一、选择题

1.(2023·山东济宁·统考中考真题)春秋时期,鲁国国君朝觐周王仅3次,而朝齐、晋、楚三国竟达33次之多。对此合理的解释是( )

A.周王室地位已经衰落 B.鲁国到王都路途遥远

C.鲁国国君是春秋霸主 D.周王不是鲁国的宗亲

2.(2023·山东济宁·统考中考真题)考古发现,河姆渡遗址中有大量稻谷、谷壳、稻秆和稻叶堆积,稻谷外形完整,颗粒大小接近现代的栽培稻。这可以证明河姆渡人( )

A.懂得人工取火 B.人工栽培水稻

C.饲养多种家畜 D.使用铁制农具

3.(2023·山东济宁·统考中考真题)下图为唐朝阎立本绘制的《步辇图》,该图反映的历史场景是( )

A.唐太宗问政于房玄龄 B.唐太宗接见吐蕃使者

C.唐玄宗送别高僧玄奘 D.唐玄宗平定安史之乱

4.(2023·山东济宁·统考中考真题)据记载,郑和第三次返航时“附古里(今印度地区)等十九国贡使来朝”;第五次出航“送摩骨都束(今非洲地区)等十五国贡使返国”。由此可见郑和远航( )

A.目的是接送外国使臣 B.到达了西欧的国家

C.增加了明朝财政收入 D.密切了与海外联系

5.(2023·山东济宁·统考中考真题)北宋开封城内有许多娱乐兼经营商业的“瓦子”,市民“终日居此,不觉抵暮”。上述现象出现的社会根源在于( )

A.中央集权松弛 B.城市人口增加

C.文学艺术繁荣 D.商品经济发展

6.(2022·山东济宁·统考中考真题)汉朝时期,通过沟通欧亚大陆的丝绸之路传入我国中原地区的作物是( )

A.占城稻 B.葡萄 C.甘薯 D.玉米

7.(2022·山东济宁·统考中考真题)“朕欲革去中书省,升六部,仿古六卿之制,俾之各司所事。”材料中的“朕”应为( )

A.秦始皇 B.唐太宗 C.元世祖 D.明太祖

8.(2022·山东济宁·统考中考真题)下图所示唐朝前期户数的变化主要是由于( )

A.文化教育昌盛 B.少数民族内迁

C.中外交往频繁 D.社会经济发展

9.(2022·山东济宁·统考中考真题)中国某朝代出现了如下社会现象,据此可以推断该朝代是( )

统治者尊崇儒学 开龙门石窟

改鲜卑姓为汉姓 迁都城到洛阳

A.曹魏 B.西晋 C.北魏 D.东晋

10.(2022·山东济宁·统考中考真题)秦朝设立的中央官职中,负责监察百官的是( )

A.丞相 B.御史大夫 C.太尉 D.刺史

11.(2022·山东济宁·统考中考真题)春秋时期,周襄王经常向诸侯“告饥”“求车”“求金”。这说明当时( )

A.周襄王受到诸侯尊重 B.分封制尚未建立

C.天子和诸侯身份平等 D.周王室地位下降

12.(2021·山东济宁·统考中考真题)分封制在封土授民的同时,也把周王朝自己及其从商王朝接受过来的先进的器物、官僚体制、典章制度、意识形态和文化结构,带到了分封制度所及之地。这主要强调分封制( )

A.稳定了政局,保证了周王朝对地方的控制

B.扩大了周的统治范围,推动了中原文明的扩展

C.建立了统一多民族国家,扩大了西周的疆域

D.确立了周王朝的社会等级秩序,巩固了统治

13.(2021·山东济宁·统考中考真题)美国基辛格在《论中国》中这样写道:“外国商人入境中国受到严格限制。与中国的通商是季节性的,仅限于广州一地,且管制甚严。他们不得进入中国内地,种种规章制度专为限制他们的活动范围而定。”这反映了清政府

A.固守传统,重商抑农 B.固步自封,闭关锁国

C.夜郎自大,积极交流 D.学习西方,变法通商

14.(2021·山东济宁·统考中考真题)某学习小组在整理中国古代政治制度的材料时,收取了“十年寒窗”“金榜题名“连中三元”等关键词。这个学习小组研究的古代制度是

A.郡县制 B.九品中正制 C.三省六部制 D.科举制

15.(2021·山东济宁·统考中考真题)西汉时期,汉武帝为打破“今诸侯或连城数十,地方千里……强而合以逆京师”的困局,采取的措施是( )

A.颁布“推恩令” B.实行盐铁专卖

C.罢黜百家,独尊儒术 D.设置西域都护

16.(2021·山东济宁·统考中考真题)西安碑林博物馆有一石碑上刻有“皇帝立国……灭六暴强……壹家天下”等字,该内容称颂的皇帝是( )

A.周武王 B.齐桓公 C.秦始皇 D.唐太宗

17.(2021·山东济宁·统考中考真题)归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一,下列对中国古代历史发展的阶段及其特征的描述,正确的是

A.秦汉时期——早期国家的产生

B.隋唐时期——民族关系的发展和社会变化

C.宋元时期——繁荣与开放的社会

D.明清时期——统一的多民族国家的巩固与发展

参考答案:

1.A

【详解】依据材料“春秋时期,鲁国国君朝觐周王仅3次,而朝齐、晋、楚三国竟达33次之多。”并结合所学知识可知,在鲁国国君心中,齐、晋、楚三国地位高于周王室,春秋时期,周天子势力衰微,齐、楚、晋等大国地位开始崛起,分封制失去了对诸侯的有效约束,这使得一些势力弱小的诸侯国弃周天子转而投靠诸侯大国,体现了周王室地位衰落,A项正确;“鲁国到王都路途遥远”不是朝觐周王减少的原因,排除B项;材料表明鲁国朝拜周天子次数减少,投靠诸侯大国,可见齐国、晋国和楚国实力上升,但是无法判断鲁国成为春秋时期霸主,排除C项;周王是天下共主,朝觐周王与是不是宗亲无关,依据分封制,鲁王每年都要朝觐周王,排除D项。故选A项。

2.B

【详解】据题干“河姆渡遗址中有大量稻谷、谷壳、稻秆和稻叶堆积,稻谷外形完整,颗粒大小接近现代的栽培稻。”可知,河姆渡原始遗址出现大量的稻谷说明河姆渡人已经掌握人工栽培水稻的技术,B项正确;人工取火、家畜饲养与水稻种植无关,排除AC项;铁制农具最早使用是在春秋时期,排除D项。故选B项。

3.B

【详解】据所学可知,《步辇图》反映的是唐太宗接见吐蕃求亲使者的场景,B项正确;唐太宗问政于房玄龄与题干图片内容不符,排除A项;玄奘生活于唐太宗时期,排除C项;平定安史之乱的是唐肃宗,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】据题干“附古里(今印度地区)等十九国贡使来朝”“送摩骨都束(今非洲地区)等十五国贡使返国”可知,郑和下西洋时期,多国贡使与明朝来往,体现了郑和下西洋密切了与海外各国的联系,D项正确;郑和下西洋的目的是为了提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”,用中国的货物换取海外的奇珍,排除A项;郑和下西洋最远到达红海沿海和非洲东海岸,题干材料并没有反映郑和远航到达了西欧的国家,排除B项;题干未反映郑和下西洋增加了国家的财政收入,且结合所学知识可知,郑和下西洋,增加了政府的财政负担,排除C项。故选D项。

5.D

【详解】结合所学可知,宋代随着城市的发展,商品经济有了进一步的发展;市民文化生活的丰富,东京城内出现了许多娱乐兼营商业的场所,叫作“瓦子”;瓦子中圈出许多专供演出的圈子,称为“勾栏”,D项正确;宋朝时期中央集权加强,排除A项;城市人口增加、文学艺术繁荣不是娱乐场所出现的根本原因,排除BC项。故选D项。

6.B

【详解】根据所学知识,通过丝绸之路,西域的核桃、葡萄、石榴、首猪、良种马、香料、玻璃、宝石等,以及多种乐器和歌舞等传入中原,B项正确;占城稻从越南传入,排除A项;甘薯是新航路开辟后从美洲传入,排除C项;玉米是新航路开辟后从美洲传入,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】根据题干材料“革去中书省,升六部”等可知,这位皇帝是明太祖朱元璋。结合所学知识可知,在中央,朱元璋为进一步集中权力,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责,D项正确;秦始皇时期尚无中书省,排除A项;唐太宗没有废除中书省,排除B项;元世祖没有废除中书省,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】根据题干柱状图中唐朝前期户数的不断增加,结合所学知识可知,这与唐朝前期的“贞观之治”和“开元盛世”有关,这一时期社会经济持续发展,人口持续增长,D项正确;文化教育昌盛不是唐朝前期户数的变化的主要原因,排除A项;少数民族内迁不是唐朝前期户数的变化的主要原因,排除B项;中外交往频繁不是唐朝前期户数的变化的主要原因,排除C项。故选D项。

9.C

【详解】根据题干所示社会现象并结合所学知识可知,该朝代是北魏。北魏孝文帝尊崇儒学;为宣传佛教,北魏开凿了龙门石窟:孝文帝改革中改鲜卑姓为汉姓:孝文帝力排众议,于494年迁都洛阳,C项正确;曹魏不涉及改鲜卑姓为汉姓,排除A项;西晋不涉及改鲜卑姓为汉姓,排除B项;东晋以建康为都,排除D项。故选C项。

10.B

【详解】结合所学可知,秦朝创立了大一统的中央集权制度。国家的最高统治者称为皇帝,拥有至高无上的权威,总揽全国的一切军政大权。皇帝之下,设有中央政权机构,由丞相、太尉、御史大夫统领,分别掌管行政、军事和监察事务,最后的决断权由皇帝掌控,由此可知,御史大夫负责监察百官,B项正确;丞相掌管行政,排除A项;太尉掌管军事,排除C项;刺史是汉武帝继废诸郡监察御史后,又于公元前106年分全国为十三部(州),各部始置刺史一人,排除D项。故选B项。

11.D

【详解】根据材料“周襄王经常向诸侯‘告饥’‘求车’‘求金’”可知,材料反映的是周襄王向诸侯求取车和金,表明周王室地位的衰落,D项正确;材料强调的是周天子有求于诸侯,没有体现诸侯对周天子的尊重,排除A项;根据所学知识可知,分封制在西周时期建立,不符合题干时间,排除B项;材料内容主要体现了周天子向诸侯求取车和金,表明周王室地位的衰落,而不是天子和诸侯身份平等,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】根据“把周王朝自己及其从商王朝接受过来的先进的器物、官僚体制、典章制度、意识形态和文化结构,带到了分封制度所及之地”可知分封制的设立在封土授民的同时,也对外宣扬了周文化,说明分封制扩大了周的统治范围,推动了中原文明的扩展,B项正确;分封之下,周王朝不直接控制地方,排除A项;西周没有建立统一多民族国家,排除C项;分封制确立了周王朝的社会等级秩序,巩固了统治,但与题意主旨不符,排除。故选B项。

13.B

【详解】根据材料“外国商人入境中国受到严格限制”“仅限于广州一地”等信息,结合所学知识可知,清朝实行闭关锁国政策,对海外贸易严格限制,关闭所有港口,只保留广州并设立广州十三行,与外国进行商品贸易,这体现了清政府故步自封,闭关锁国,B项正确;清朝坚持传统的重农抑商政策,而非重商抑农,排除A项;材料反映的是清朝严格限制对外交流,而不是积极交流,排除C项;材料反映的是清朝闭关锁国,严格限制通商,而且没有涉及学习西方的内容,排除D项。故选B项。

14.D

【详解】隋朝创立的科举制通过考试选拔人才,“十年寒窗”长年刻苦读书的人科举得中被称为“金榜题名”,接连在乡试、会试、殿试中考中了第一名的被称为“连中三元”,故选择D项;郡县制是地方行政管理制度,排除A项;九品中正制选官看重门第,不太注重才能,排除B项;三省六部制是中央官制,排除C项。故选D。

15.A

【详解】题干“今诸侯或连城数十,地方千里……强而合以逆京师”指的是西汉时期的诸侯王势力强大,严重威胁中央集权。西汉初年,分封了许多封国,诸侯王势力强大,地方上的豪强地主横征暴敛,导致社会秩序混乱,严重威胁中央集权。为消除诸侯国对中央的威胁,巩固国家的统治,加强中央集权,汉武帝接受了主父偃的建议,颁布了“推恩令”,下令允许诸侯王将自己的封地分给子弟,建立较小的诸侯国。从此诸侯国越分越小,势力越弱,诸侯国对中央的威胁逐渐消除,加强了中央集权,巩固了统治,中央对地方的控制大大加强,使西汉实现了政治上的大一统。A符合题意;实行盐铁专卖是经济方面的措施,B排除;罢黜百家,独尊儒术是思想方面的措施,C排除;设置西域都护加强了西域的管理,D排除。故选A。

16.C

【详解】由材料“皇帝立国…灭六暴强…壹家天下…”可知西安碑林博物馆中石碑上的这段材料反映的是秦始皇灭六国,统一全国的历史,所以该内容称颂的皇帝是秦始皇,C项符合题意;综上所述ABD三项均与题干信息不符,排除。故选C。

17.D

【详解】根据所学知识可知,秦汉时期是我国统一多民族封建国家的形成与巩固时期;隋唐时期是我国历史上的繁荣、开放时期;宋元时期是我国经济重心的南移和民族关系的发展时期;明清时期是统一多民族国家的巩固与发展时期。故D符合题意。ABC不符合题意,故选D。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

同课章节目录