【创新方案】高中语文 第二专题 第6课 流浪人,你若到斯巴……配套课件 苏教版必修2

文档属性

| 名称 | 【创新方案】高中语文 第二专题 第6课 流浪人,你若到斯巴……配套课件 苏教版必修2 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-11-01 14:50:05 | ||

图片预览

文档简介

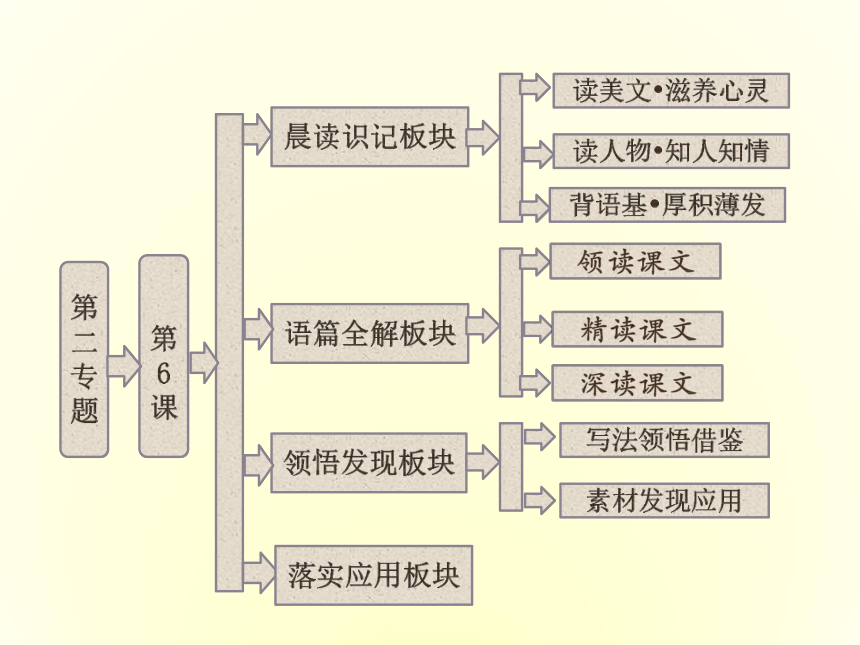

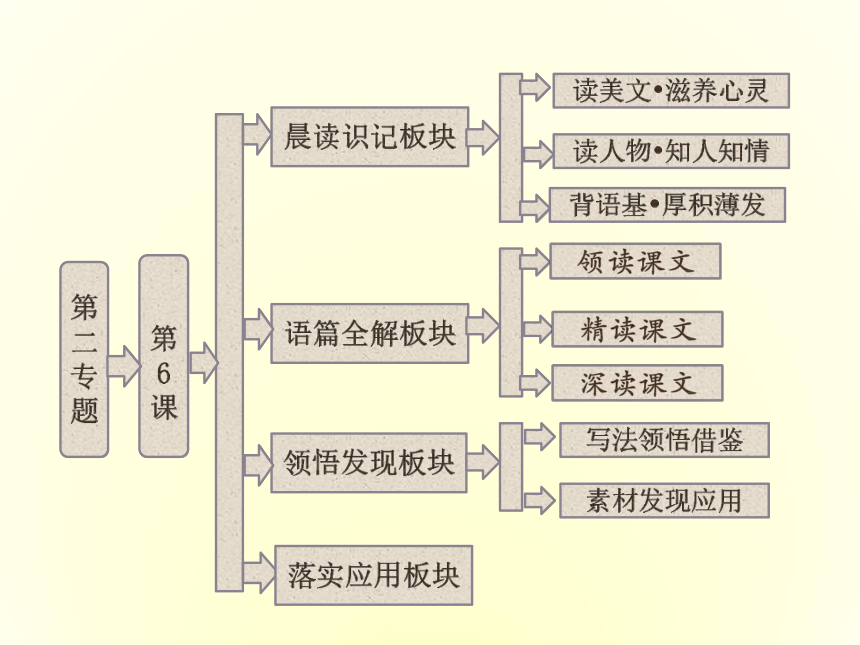

课件57张PPT。第二专题晨读识记板块

第6课

语篇全解板块领悟发现板块落实应用板块读美文?滋养心灵读人物?知人知情背语基?厚积薄发写法领悟借鉴素材发现应用[读美文·滋养心灵]柏林静悄悄

[美]奥莱尔

一列火车缓缓地驶出柏林,车厢里尽是妇女和孩子,几乎看不到一个健壮的男子,在一节车厢里,坐着一位头发灰白的战时后备役老兵,坐在他身旁的是个身体虚弱而多病的老妇人。显然她在沉思,旅客们听到她在数着:“一、二、三。”声音盖过了车轮的“咔嚓咔嚓”声。停顿了一会儿,她又不时重复起来。两个小姑娘看到这种奇特的举动,指手画脚,不假思索地嗤笑起来。一个老头狠狠扫了她们一眼,随即车厢里平静了。 “一、二、三。”这个神志不清的老妇人又重复数着。两个小姑娘再次傻笑起来。这时那位灰白头发的战时后备役老兵挺了挺身板,开了口。

“小姐,”他说,“当我告诉你们这位可怜的妇人就是我的妻子时,你们大概不会再笑了。我们刚刚失去了三个儿子,他们是在战争中死去了。现在轮到我自己上前线了。在 我走之前,我总得把他们的母亲送往疯人院啊。”

车厢里一片寂静,静得可怕。

(选自《外国短文选粹》)[读人物·知人知情]一、作者档案 二、人物颂歌

激进的民族主义者——海因里希·伯尔

伯尔获得了诺贝尔文学奖,是战后德国重返文明世界和冷战走向缓和的证明,他本人也是战后“零时”时代的难以替代的记录者。伯尔被称作激进的民族主义者,对一切受到不公平待遇的人充满高度的同情,这种带有强烈感彩的信念往往超越国界。 1985年7月,伯尔因旧病复发在艾费尔山区的朗根布依希住宅中去世。7月19日,伯尔葬礼那天,无数民众前往参加,还有很多政治家,其中包括联邦总统魏茨泽克。魏茨泽克在给伯尔妻子安妮玛丽的哀悼与慰问信中写道:“海因里希·伯尔走了,和他一起离开的还有我们伟大的德国文学。他是崇尚和支持自由的,常让一些人感到不舒服。他又是爱好争论的,由此激起人们的反响,同时也引起人们对他的敬爱。我们将怀念他勇敢、热诚、清醒和总是敦促的声音。”一些外国报纸更是评论道:“他把德国人的灵魂从俾斯麦和希特勒的阴影里解救出来。”[背语基·厚积薄发]chuōshìqièmóuzhòuzhòupán shānqiǎnɡ bǎokǎitānxiāoxuēpàopāomúmótiāotiǎosāisàisèzhāzházā赫赦暝瞑萃

瘁啐赫赦骇劾骸垓赅该跚姗姗珊栅三、熟语积累

(一)熟语释义

1.惟妙惟肖:形容描写或模仿得非常好,非常逼真。

2.赫然在目:形容令人惊讶或引人注目的事物突然出现。

3.无计可施:想不出任何计策或办法来对付。指一点办

法也没有。

4.无济于事:对于事情没有什么帮助。

5.莫名其妙:没有人能说出它的奥妙(道理),表示事情

很奇怪,使人不明白。(二)熟语运用

根据上面解释及语境填写恰当的熟语。

1.候车室人声嘈杂,候车的过程真的 ,我们

可以自己先静下心来看看书。

2.在工作遇到困难的时候,满腹牢骚是 的,

要抱有正面的积极的态度。百无聊赖无济于事四、词语辨析

1.界限 界线界限界线2.惟妙惟肖 栩栩如生惟妙惟肖栩栩如生[本课考点提炼]一、背景链接

这篇小说创作于1950年,主人公是一个刚上战场三个月便身负重伤,失去双臂和右腿的17岁的德国少年。作者想借此揭露和批判法西斯侵略战争,让人们充分认识到战争造成的灾难。“流浪人,你若到斯巴……”这个典故原指古希腊斯巴达人为保卫祖国而英勇战死的事迹,在这里暗示纳粹德国给青少年灌输军国主义思想,使青少年盲目地为法西斯效力卖命的可悲现实。 二、主旨领悟

小说通过一名八年级中学生入伍仅三个月就被炸掉了双臂和右腿,被安排在已临时改为战地医院的母校的故事,真实地概括了那个时代的生活,从而反映了战争的惨无人道,反映了牺牲者所处的绝境以及对整个被战争毁掉的年轻一代的无可奈何,在当时的德国具有一定的典型意义。三、行文脉络阅读课文1~15自然段,思考并回答下列问题。

1. 小说一开始就设置了典型环境。作者

把人物放在一个特殊的环境中来表现,学校和伤兵医院本是两不相干的地方,可是“我”受伤后恰恰被送回自己的母校,反复出现的对学校走廊的艺术布置的描写,其作用是什么?[对应考点一]提示:文学的真实往往在于细节的真实,反复出现的对学校走廊的艺术布置的描写,让人感受到战争对文化的摧残,对人类文明的玷污。学校、医院两不相干,而此时已合二为一,学生变成战场上的伤兵,绘画的人永远失去了双手,这些都深刻地表现了法西斯穷兵黩武的本质。2. 第7段“随后见到的,仿佛也似曾相识:

色彩斑斓、威风凛凛的希腊重甲胄武士,头上插着羽毛,看上去像只大公鸡”句中“似曾相识”“像只大公鸡”有何作用?

提示:“似曾相识”让人悬念顿生,表明“我”对这里的一切都很熟悉,为下文写“我”怀疑自己是在母校作铺垫。“像只大公鸡”的比喻抹杀了挂像的严肃性,说明“我”并未真正领会挂幅画像的用意,具有讽刺意味。[对应考点一]3. 课文第14自然段中写到把美术教室

变成了环境恶劣的手术室,说明了什么?

提示:展示了一种巨大的反差:传播人类文明的教室成了充满血腥的伤兵医院。这种荒谬的结果正是作者所要揭示的主题之一。[对应考点一]阅读课文35~45自然段,思考并回答下列问题。

4.第35段中“我”听到炮声的时候,认为炮声“令人宽

慰,令人惬意”“深沉而又粗犷,如同柔和而近于优雅的管风琴声”。应如何理解“我”的这种想法?

提示:由此可以看出“我”这个人物幼稚单纯的性格,以及对于战争的麻木和病态的心理。“我”只想为国捐躯而名垂青史,根本不知道战争的意义和生命的价值。这比较准确地概括了纳粹德国时期少年的精神状况,这也正是纳粹德国愚弄人民的结果。5. 课文第37、38段中反复写“我什么也

回忆不起来”“我能不回忆起什么来吗”“我回想不起什么来”“我什么也回想不起来……”作者这样写的目的是什么?

提示:反复说这些话,反映出的是“我”在受伤后的烦躁情绪和对自己的处境无能为力的无助心态。在半昏迷状态下“我”极力想确定自己是否身在母校这一疑问,但严重的伤势又使“我”无法清醒地作出判断,从中揭示出战争给人带来的巨大的肉体和心灵的创伤。[对应考点一]阅读课文46自然段至文末,思考并回答下列问题。

6. 文章以“流浪人,你若到斯巴……”为

题目,文中又写学校教师命令学生反复学写“流浪人,你若到斯巴……”这句话,有何用意?

提示:“流浪人,你若到斯巴……”这个典故源自希腊斯巴达人为保卫祖国而英勇牺牲的事迹。主人公的美术老师要求学生用六种字体将这段铭文写到黑板上,无非是用这一典故鼓励学生,让他们也要像斯巴达战士一样,为国家作出牺牲,但如主人公一样的青少年们并不明白,他们要为之付出生命的战争其实是非正义的。[对应考点一] 作者以铭文为题,并把它作为解开“‘我’是否在自己的教室里”这一悬念的关键情节,其目的是揭示纳粹德国给青少年灌输军国主义思想,教育青少年盲从、为法西斯效力卖命这一可悲现实。这也正是文章的主旨所在,是个人不幸和民族灾难的根源。标题的作用

解读:标题,通常被称作文章的“题眼”,即文章的主要内容,也即文章的精要内容的提炼、概括与浓缩。好的标题能透射文章的内容概要,能使人从这“眼睛”中窥探到整篇文章的主要内容。所以在阅读文章时,要弄清标题的作用。 指津:标题的作用通常有以下几种:设置悬念;标题就是小说的线索;为塑造和突出人物形象服务;推动情节的发展或推动故事情节的转折,化解人物矛盾冲突;突出主题,一语双关,对主题的表现起画龙点睛的作用。解答此类题目,应结合以上作用,依据具体内容作具体分析,从而组织出正确的答案。

应用:请你参考本处提示,尝试解答[落实应用板块]中的第8题。 本文运用设置悬念的手法,推动了情节的发展。文中“我”的叙述给读者造成了怎样的悬念?这些悬念的设置在小说中起到了怎样的作用?

[探究思路][探究结论] “我”负重伤后被注射了麻醉药,一直处于半昏迷状态。给人造成了悬念:“我”到底受了什么伤?是不是就在自己的母校?传播人类文明的美术学校怎么成了充满血腥的伤兵医院?本该在学校学习的学生怎么会成为伤兵进了“简易外科手术室”?而这间“手术室”是不是以前的教室?“我”为什么有点神志不清?一个个悬念推动情节的展开,读者也在团团疑惑中不断追问探索。 这些悬念在小说的结尾得到落实,一是“我”发现自己3个月前写在黑板上的铭文,证明“我”身在母校;二是“我”被锯掉双臂和右腿,交代“我”伤势如何;三是“我”认出给过“我”水喝的消防队员是门房比尔格勒,找到昔日学校生活和今日悲惨处境的见证人。

悬念抓住了读者的心,使读者对事情的发展、变化、结果,对人物或事物的处境、结局产生关切心理,使文章情节发展具有引人入胜的魅力,更能引发读者的深入思考,使读者产生心灵的震撼,同时也可以更好地揭示主题。悬念叠加的写作方式,引人深思,让人回味无穷。 1.悬念迭起,引人入胜

小说中,“我”被抬进美术教室,种种摆设触动了“我”的记忆,“‘假如现在’我闪过一个念头,‘假如现在是……’”,“我看见涂了些什么玩意儿,莫非这是我自己干的……”,“八年不是一个小数目,八年内的一切,难道你只凭一双肉眼,就都能辨认出来吗”等处,一再地进行猜测,令读者也随“我”产生怀疑,而事件在此过程中一点点明晰。周围环境一点点明了,?写法归纳悬念却越加剧,令人更迫不及待地想知晓谜底,而作者则将此弓之势蓄满,才放出了一箭:“我看到的只是他那张疲惫忧伤的面孔,现在我终于认出他来了——原来是比尔格勒!”作品悬起的一块石头终于落地了。

2.形象突出,个性鲜明

虽然是以第一人称讲述故事,但是我们从人物自述的话语中,还是可以感受到人物的独特性格。“我”是个有点浑浑噩噩的人,一个可怜的小人物,有点玩世不恭,不满学校的单调的学习生活,对侵略战争缺乏认识,糊里糊涂地上了前线,糊里糊涂地受重伤回来,不知为什么打仗,也不知道生命的价值。这就比较准确地概括了纳粹德国时期青少年真实的精神状况。怎样突显人物个性

1.在语言、行动描写中突出人物个性。人物的思想感情和个性特征主要通过自己的语言和行动表现出来。学生作文时,要善于使自己笔下的人物的一言一行,一举一动,一颦一笑,都具有特色,充满鲜明的个性,展示其独特的内心世界。?写法精讲 2.在生动的细节描写中突出人物个性。列夫·托尔斯泰说“艺术起于至微”,这里的“至微”就是指那些显示人情美、人性美,具有永久艺术价值的细节。成功的细节描写往往能达到“一瞬传情,一目传神”的艺术境界。例如,刘卫的《回家》写少年海子在距家20余里的一所中学读书,为了节省每趟8分的车票钱,每周都跑着回家。甚至为了不磨破鞋子,光着脚跑着回家。 “地冻天寒,娘老远的看见,海子赤着双脚,一双鞋套在手上,裹一身寒气跑回来。娘愣住了。海子看着爹娘,怯生生地说:‘我没有穿鞋,我是光着脚跑回来的。’娘猛地搂住了海子,紧紧地搂住,红着眼睛流泪。爹却转身走出屋外,外面很冷,爹站在院子里一动不动。”

这段细节描写,让我们看到了一颗在冰天雪地里跳动着的热气腾腾的赤子之心。时间、空间、严寒、贫苦都不能阻隔海子对老家、对慈母的思念和向往,裹一身严寒的海子,血管里奔流着亲情的热血。 3.要写出人物个性,还要善于观察,做一个有心人,仔细观察周围人的言谈举止和精神状态,及时捕捉具有个性特征的细节,做好观察笔记,积累具有个性特点的写作素材。 然后再注意结合运用多种人物描写手法,如肖像描写、语言描写、行动描写、心理描写等,写出富有个性色彩的外貌、语言、行为和心理等。 假设有一天你迟到了,请写出同桌对你的关切之情,并写出人物的个性。

答: 针对练笔 参考答案:这一天,我脚步略带漂浮地走到了教室门口。“报告。”微沉的声音引起了老师与同学的注意。被批准进来后,我慢慢地走向座位,只感觉到一双眼睛一直在凝视着我。她悄悄地问我:“你怎么了?不舒服吗?”我没出声,只稍稍点了点头。她又连忙拉出我的手,摸了摸,“冰的,”她说,“没事吧?”我又点点头,就趴在桌上睡了起来。她见状也不多问了,继续上课,但我不时感觉到那双眼睛在看着我。下课了,她在我耳边轻声说:“这是这三节课的笔记,你拿去吧。作业等会儿再告诉你,你再睡一会儿吧。”我依然没出声,只觉得体内有她传过来的丝丝暖意。她,就是我的同桌张秀。素材发现

第6课

语篇全解板块领悟发现板块落实应用板块读美文?滋养心灵读人物?知人知情背语基?厚积薄发写法领悟借鉴素材发现应用[读美文·滋养心灵]柏林静悄悄

[美]奥莱尔

一列火车缓缓地驶出柏林,车厢里尽是妇女和孩子,几乎看不到一个健壮的男子,在一节车厢里,坐着一位头发灰白的战时后备役老兵,坐在他身旁的是个身体虚弱而多病的老妇人。显然她在沉思,旅客们听到她在数着:“一、二、三。”声音盖过了车轮的“咔嚓咔嚓”声。停顿了一会儿,她又不时重复起来。两个小姑娘看到这种奇特的举动,指手画脚,不假思索地嗤笑起来。一个老头狠狠扫了她们一眼,随即车厢里平静了。 “一、二、三。”这个神志不清的老妇人又重复数着。两个小姑娘再次傻笑起来。这时那位灰白头发的战时后备役老兵挺了挺身板,开了口。

“小姐,”他说,“当我告诉你们这位可怜的妇人就是我的妻子时,你们大概不会再笑了。我们刚刚失去了三个儿子,他们是在战争中死去了。现在轮到我自己上前线了。在 我走之前,我总得把他们的母亲送往疯人院啊。”

车厢里一片寂静,静得可怕。

(选自《外国短文选粹》)[读人物·知人知情]一、作者档案 二、人物颂歌

激进的民族主义者——海因里希·伯尔

伯尔获得了诺贝尔文学奖,是战后德国重返文明世界和冷战走向缓和的证明,他本人也是战后“零时”时代的难以替代的记录者。伯尔被称作激进的民族主义者,对一切受到不公平待遇的人充满高度的同情,这种带有强烈感彩的信念往往超越国界。 1985年7月,伯尔因旧病复发在艾费尔山区的朗根布依希住宅中去世。7月19日,伯尔葬礼那天,无数民众前往参加,还有很多政治家,其中包括联邦总统魏茨泽克。魏茨泽克在给伯尔妻子安妮玛丽的哀悼与慰问信中写道:“海因里希·伯尔走了,和他一起离开的还有我们伟大的德国文学。他是崇尚和支持自由的,常让一些人感到不舒服。他又是爱好争论的,由此激起人们的反响,同时也引起人们对他的敬爱。我们将怀念他勇敢、热诚、清醒和总是敦促的声音。”一些外国报纸更是评论道:“他把德国人的灵魂从俾斯麦和希特勒的阴影里解救出来。”[背语基·厚积薄发]chuōshìqièmóuzhòuzhòupán shānqiǎnɡ bǎokǎitānxiāoxuēpàopāomúmótiāotiǎosāisàisèzhāzházā赫赦暝瞑萃

瘁啐赫赦骇劾骸垓赅该跚姗姗珊栅三、熟语积累

(一)熟语释义

1.惟妙惟肖:形容描写或模仿得非常好,非常逼真。

2.赫然在目:形容令人惊讶或引人注目的事物突然出现。

3.无计可施:想不出任何计策或办法来对付。指一点办

法也没有。

4.无济于事:对于事情没有什么帮助。

5.莫名其妙:没有人能说出它的奥妙(道理),表示事情

很奇怪,使人不明白。(二)熟语运用

根据上面解释及语境填写恰当的熟语。

1.候车室人声嘈杂,候车的过程真的 ,我们

可以自己先静下心来看看书。

2.在工作遇到困难的时候,满腹牢骚是 的,

要抱有正面的积极的态度。百无聊赖无济于事四、词语辨析

1.界限 界线界限界线2.惟妙惟肖 栩栩如生惟妙惟肖栩栩如生[本课考点提炼]一、背景链接

这篇小说创作于1950年,主人公是一个刚上战场三个月便身负重伤,失去双臂和右腿的17岁的德国少年。作者想借此揭露和批判法西斯侵略战争,让人们充分认识到战争造成的灾难。“流浪人,你若到斯巴……”这个典故原指古希腊斯巴达人为保卫祖国而英勇战死的事迹,在这里暗示纳粹德国给青少年灌输军国主义思想,使青少年盲目地为法西斯效力卖命的可悲现实。 二、主旨领悟

小说通过一名八年级中学生入伍仅三个月就被炸掉了双臂和右腿,被安排在已临时改为战地医院的母校的故事,真实地概括了那个时代的生活,从而反映了战争的惨无人道,反映了牺牲者所处的绝境以及对整个被战争毁掉的年轻一代的无可奈何,在当时的德国具有一定的典型意义。三、行文脉络阅读课文1~15自然段,思考并回答下列问题。

1. 小说一开始就设置了典型环境。作者

把人物放在一个特殊的环境中来表现,学校和伤兵医院本是两不相干的地方,可是“我”受伤后恰恰被送回自己的母校,反复出现的对学校走廊的艺术布置的描写,其作用是什么?[对应考点一]提示:文学的真实往往在于细节的真实,反复出现的对学校走廊的艺术布置的描写,让人感受到战争对文化的摧残,对人类文明的玷污。学校、医院两不相干,而此时已合二为一,学生变成战场上的伤兵,绘画的人永远失去了双手,这些都深刻地表现了法西斯穷兵黩武的本质。2. 第7段“随后见到的,仿佛也似曾相识:

色彩斑斓、威风凛凛的希腊重甲胄武士,头上插着羽毛,看上去像只大公鸡”句中“似曾相识”“像只大公鸡”有何作用?

提示:“似曾相识”让人悬念顿生,表明“我”对这里的一切都很熟悉,为下文写“我”怀疑自己是在母校作铺垫。“像只大公鸡”的比喻抹杀了挂像的严肃性,说明“我”并未真正领会挂幅画像的用意,具有讽刺意味。[对应考点一]3. 课文第14自然段中写到把美术教室

变成了环境恶劣的手术室,说明了什么?

提示:展示了一种巨大的反差:传播人类文明的教室成了充满血腥的伤兵医院。这种荒谬的结果正是作者所要揭示的主题之一。[对应考点一]阅读课文35~45自然段,思考并回答下列问题。

4.第35段中“我”听到炮声的时候,认为炮声“令人宽

慰,令人惬意”“深沉而又粗犷,如同柔和而近于优雅的管风琴声”。应如何理解“我”的这种想法?

提示:由此可以看出“我”这个人物幼稚单纯的性格,以及对于战争的麻木和病态的心理。“我”只想为国捐躯而名垂青史,根本不知道战争的意义和生命的价值。这比较准确地概括了纳粹德国时期少年的精神状况,这也正是纳粹德国愚弄人民的结果。5. 课文第37、38段中反复写“我什么也

回忆不起来”“我能不回忆起什么来吗”“我回想不起什么来”“我什么也回想不起来……”作者这样写的目的是什么?

提示:反复说这些话,反映出的是“我”在受伤后的烦躁情绪和对自己的处境无能为力的无助心态。在半昏迷状态下“我”极力想确定自己是否身在母校这一疑问,但严重的伤势又使“我”无法清醒地作出判断,从中揭示出战争给人带来的巨大的肉体和心灵的创伤。[对应考点一]阅读课文46自然段至文末,思考并回答下列问题。

6. 文章以“流浪人,你若到斯巴……”为

题目,文中又写学校教师命令学生反复学写“流浪人,你若到斯巴……”这句话,有何用意?

提示:“流浪人,你若到斯巴……”这个典故源自希腊斯巴达人为保卫祖国而英勇牺牲的事迹。主人公的美术老师要求学生用六种字体将这段铭文写到黑板上,无非是用这一典故鼓励学生,让他们也要像斯巴达战士一样,为国家作出牺牲,但如主人公一样的青少年们并不明白,他们要为之付出生命的战争其实是非正义的。[对应考点一] 作者以铭文为题,并把它作为解开“‘我’是否在自己的教室里”这一悬念的关键情节,其目的是揭示纳粹德国给青少年灌输军国主义思想,教育青少年盲从、为法西斯效力卖命这一可悲现实。这也正是文章的主旨所在,是个人不幸和民族灾难的根源。标题的作用

解读:标题,通常被称作文章的“题眼”,即文章的主要内容,也即文章的精要内容的提炼、概括与浓缩。好的标题能透射文章的内容概要,能使人从这“眼睛”中窥探到整篇文章的主要内容。所以在阅读文章时,要弄清标题的作用。 指津:标题的作用通常有以下几种:设置悬念;标题就是小说的线索;为塑造和突出人物形象服务;推动情节的发展或推动故事情节的转折,化解人物矛盾冲突;突出主题,一语双关,对主题的表现起画龙点睛的作用。解答此类题目,应结合以上作用,依据具体内容作具体分析,从而组织出正确的答案。

应用:请你参考本处提示,尝试解答[落实应用板块]中的第8题。 本文运用设置悬念的手法,推动了情节的发展。文中“我”的叙述给读者造成了怎样的悬念?这些悬念的设置在小说中起到了怎样的作用?

[探究思路][探究结论] “我”负重伤后被注射了麻醉药,一直处于半昏迷状态。给人造成了悬念:“我”到底受了什么伤?是不是就在自己的母校?传播人类文明的美术学校怎么成了充满血腥的伤兵医院?本该在学校学习的学生怎么会成为伤兵进了“简易外科手术室”?而这间“手术室”是不是以前的教室?“我”为什么有点神志不清?一个个悬念推动情节的展开,读者也在团团疑惑中不断追问探索。 这些悬念在小说的结尾得到落实,一是“我”发现自己3个月前写在黑板上的铭文,证明“我”身在母校;二是“我”被锯掉双臂和右腿,交代“我”伤势如何;三是“我”认出给过“我”水喝的消防队员是门房比尔格勒,找到昔日学校生活和今日悲惨处境的见证人。

悬念抓住了读者的心,使读者对事情的发展、变化、结果,对人物或事物的处境、结局产生关切心理,使文章情节发展具有引人入胜的魅力,更能引发读者的深入思考,使读者产生心灵的震撼,同时也可以更好地揭示主题。悬念叠加的写作方式,引人深思,让人回味无穷。 1.悬念迭起,引人入胜

小说中,“我”被抬进美术教室,种种摆设触动了“我”的记忆,“‘假如现在’我闪过一个念头,‘假如现在是……’”,“我看见涂了些什么玩意儿,莫非这是我自己干的……”,“八年不是一个小数目,八年内的一切,难道你只凭一双肉眼,就都能辨认出来吗”等处,一再地进行猜测,令读者也随“我”产生怀疑,而事件在此过程中一点点明晰。周围环境一点点明了,?写法归纳悬念却越加剧,令人更迫不及待地想知晓谜底,而作者则将此弓之势蓄满,才放出了一箭:“我看到的只是他那张疲惫忧伤的面孔,现在我终于认出他来了——原来是比尔格勒!”作品悬起的一块石头终于落地了。

2.形象突出,个性鲜明

虽然是以第一人称讲述故事,但是我们从人物自述的话语中,还是可以感受到人物的独特性格。“我”是个有点浑浑噩噩的人,一个可怜的小人物,有点玩世不恭,不满学校的单调的学习生活,对侵略战争缺乏认识,糊里糊涂地上了前线,糊里糊涂地受重伤回来,不知为什么打仗,也不知道生命的价值。这就比较准确地概括了纳粹德国时期青少年真实的精神状况。怎样突显人物个性

1.在语言、行动描写中突出人物个性。人物的思想感情和个性特征主要通过自己的语言和行动表现出来。学生作文时,要善于使自己笔下的人物的一言一行,一举一动,一颦一笑,都具有特色,充满鲜明的个性,展示其独特的内心世界。?写法精讲 2.在生动的细节描写中突出人物个性。列夫·托尔斯泰说“艺术起于至微”,这里的“至微”就是指那些显示人情美、人性美,具有永久艺术价值的细节。成功的细节描写往往能达到“一瞬传情,一目传神”的艺术境界。例如,刘卫的《回家》写少年海子在距家20余里的一所中学读书,为了节省每趟8分的车票钱,每周都跑着回家。甚至为了不磨破鞋子,光着脚跑着回家。 “地冻天寒,娘老远的看见,海子赤着双脚,一双鞋套在手上,裹一身寒气跑回来。娘愣住了。海子看着爹娘,怯生生地说:‘我没有穿鞋,我是光着脚跑回来的。’娘猛地搂住了海子,紧紧地搂住,红着眼睛流泪。爹却转身走出屋外,外面很冷,爹站在院子里一动不动。”

这段细节描写,让我们看到了一颗在冰天雪地里跳动着的热气腾腾的赤子之心。时间、空间、严寒、贫苦都不能阻隔海子对老家、对慈母的思念和向往,裹一身严寒的海子,血管里奔流着亲情的热血。 3.要写出人物个性,还要善于观察,做一个有心人,仔细观察周围人的言谈举止和精神状态,及时捕捉具有个性特征的细节,做好观察笔记,积累具有个性特点的写作素材。 然后再注意结合运用多种人物描写手法,如肖像描写、语言描写、行动描写、心理描写等,写出富有个性色彩的外貌、语言、行为和心理等。 假设有一天你迟到了,请写出同桌对你的关切之情,并写出人物的个性。

答: 针对练笔 参考答案:这一天,我脚步略带漂浮地走到了教室门口。“报告。”微沉的声音引起了老师与同学的注意。被批准进来后,我慢慢地走向座位,只感觉到一双眼睛一直在凝视着我。她悄悄地问我:“你怎么了?不舒服吗?”我没出声,只稍稍点了点头。她又连忙拉出我的手,摸了摸,“冰的,”她说,“没事吧?”我又点点头,就趴在桌上睡了起来。她见状也不多问了,继续上课,但我不时感觉到那双眼睛在看着我。下课了,她在我耳边轻声说:“这是这三节课的笔记,你拿去吧。作业等会儿再告诉你,你再睡一会儿吧。”我依然没出声,只觉得体内有她传过来的丝丝暖意。她,就是我的同桌张秀。素材发现