【三维设计】2014届高中语文 专题二 第5课 一个人的遭遇(节选)配套课件 苏教版必修2

文档属性

| 名称 | 【三维设计】2014届高中语文 专题二 第5课 一个人的遭遇(节选)配套课件 苏教版必修2 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 567.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-11-01 15:00:47 | ||

图片预览

文档简介

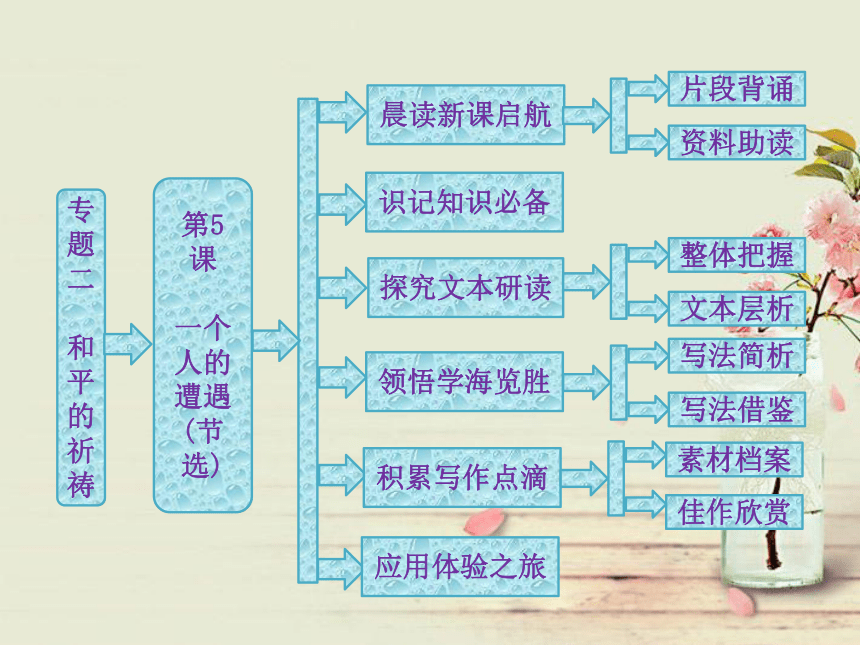

课件59张PPT。专题二

和平的祈祷晨读新课启航第5课

一个人的遭遇(节选)识记知识必备探究文本研读领悟学海览胜积累写作点滴应用体验之旅片段背诵资料助读整体把握文本层析写法简析写法借鉴素材档案佳作欣赏战 争

1.战争是一支乐曲,是以生命为音符,以人们的惨叫声为音调,用骨头堆积起来的钢琴来弹奏,那是震动大地的音乐。枪声,杀戮声,炮声,爆炸声,人们的求救声,与亲人隔绝的哭声,成了每一场战争都有的声音,这个声音感天撼地,可以让全世界的人民都听得见。在南斯拉夫的克拉库耶伐次中发生的战争中,无情的纳粹党将300多名无辜的小孩子杀死了,那稚嫩的声音混着枪声形成了一支既可怕又感人的声音。

——《战争英雄人物》 2.“铸剑为犁”的雕像在联合国已经矗立了四十多个春秋,可是和平的钟声并未向全世界渴望和平的人们敲响,战争的硝烟还是时时燃起。联合国前秘书长安南在谈到维护全球和平时表示:只有在有关冲突各方真正希望和平解决分歧时,冲突才有机会停止。

邓小平说:“和平与发展是当今世界的主旋律。但形势不容乐观,世界范围内仍然时时燃起战争的硝烟……和平需要世界各地的人们播种、传递,让我们一起向蓝天放飞白鸽,共同来维护这个美好的家园!”

?——翟媛燕《战争与和平》前苏联文学杰出代表——肖洛霍夫

肖洛霍夫(1905-1984),前苏联作家,生于顿河维申斯克镇。中学时期,十月革命爆发,他投身国内革命战争。1922年到莫斯科学习创作,1924年发表第一部短篇小说《胎记》。1926年小说集《顿河故事》问世。1926-1940年间,肖洛霍夫创作出长篇巨著《静静的顿河》。1965年,他在描绘顿河的史诗式的作品中,因“以艺术家的力量和正直,表现了俄国人民生活中的具有历史意义的面貌”而获得了诺贝尔文学奖。 前苏联卫国战争时期,肖洛霍夫作为随军记者耳闻目睹了战争的残酷、人民的苦难、战士的英勇。同时,肖洛霍夫更深入地思考了战争给国家和人民带来的痛苦。本文发表于1956年,当时卫国战争结束已经10年,战争结束时肖洛霍夫遇见过一位家破人亡的军人,根据他讲述的不幸遭遇,构思成小说。小说从战争给人带来的苦难和心灵的创伤的角度来写,对战争进行反思,开拓了战争文学的新领域,引起了强烈反响,被称为当代苏联文学新浪潮的开篇之作。节选部分写了索科洛夫从被俘中逃回后的经历。jūlìzhōujīnxiè hòulìn sèjiějièxièyānyànyèchuànɡchuānɡmáimán诌绉蜚斐逅垢诟勋陨殒沮狙管菅三、用准词语

(一)词语辨析

1.工夫 功夫工夫功夫2.振荡 震荡震荡振荡 (二)词语解释

1.词义理解

(1)神气活现:自以为了不起,得意又傲慢的样子。

(2)百无聊赖:精神无所依托,感到非常无聊。

(3)小心翼翼:形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽,多用于人。 辨析:

。“神气活现”运用错误,应用“活灵活现”,形容画得逼真。“百无聊赖”运用正确[内容提要] 小说通过主人公索科洛夫在战争中的不幸遭遇和所表现出的坚韧品格,深刻地反映了法西斯的侵略战争给千百万苏联人民带来的深重灾难,以及苏联人民强烈的爱国主义精神、博大的胸怀和坚不可摧的意志。[结构概览]一、阅读课文6~10段,回答下面问题。

(一)梳理行文脉络 (二)解读文本精要

1.第6段中“我又像太阳从乌云里出来那样喜气洋洋

啦”这句话有何作用?试分析。

[对应考点:分析句段作用]

提示:这句话运用了比喻的修辞手法,生动形象地表达了“我”联系到亲人后的喜悦和对未来和平生活的向往与希望,并为下文写更深一层的打击作铺垫。 2.第7段开头“等到战争一结束,我就给儿子娶个媳妇,自己就住在小夫妻那儿,干干木匠活儿,抱抱孙子”,写主人公的这些梦想有什么作用?

[对应考点:分析句段作用]

提示:战时的索科洛夫憧憬着战后的和平生活,渴望享受天伦之乐,这种和平年代最正常、最普通的生活方式,对“我”而言却只能是一个落空的梦想。战争毁掉了一个普通人最简单的幸福,更进一步揭示出战争的罪恶和无情。对后边的悲剧起了深化作用。 3.第9段中“我的儿子躺在里面……而望着我所不知道的很远的远方”这一段话的描写方法及其作用是什么?

[对应考点:分析描写方法及其作用]

提示:肖像描写。将索科洛夫记忆中年少的儿子与眼前成年的儿子作对比,客观的描述中饱含着无言的悲哀。 4.第10段中,索科洛夫为什么决不回伏罗尼士?

[对应考点:理解人物思想]

提示:索科洛夫不敢回去,是因为伏罗尼士留给他的只有痛苦的回忆。故园的欢乐因战争而荡然无存,物是人非,回去只能让人更加痛苦。所以,索科洛夫选择了逃离,决不回伏罗尼士。 (二)解读文本精要

5.第23段表现了索科洛夫怎样的性格特点?

[对应考点:分析人物性格]

提示:面对新的变故,索科洛夫表现得乐观而坦然,说明经历了战争磨难的他,在生活中会更加坚强。 6.第24段中“悲愁的心”反映了什么问题?

[对应考点:概括小说主旨]

提示:“悲愁的心”说明战争的创伤在“我”心中是难以抚平的。即使再坚强的人也难以忘记过去。可见战争对人的心灵摧残有多严重。

7.第26段中“怕”字表达了索科洛夫怎样的情感?

[对应考点:把握人物感情]

提示:战争夺去了“我”的亲人,同时也摧残了“我”的身体,为此“我”害怕凡尼亚再度成为孤儿。此处的

“怕”字表达了索科洛夫对孩子深深的爱怜。 8.第26段结尾部分的内心独白有什么作用?

[对应考点:分析心理描写作用]

提示:这段内心独白,不仅让读者看到了一个战争幸存者的坚强与善良,而且更深刻地体会到了他内心的悲苦。战争虽然结束了,但是带给人们的噩梦才刚刚开始。 1.传神的细节描写

生动的细写描写大大增强了本文的真实性和感染力。例如,在得知家被德军炸毁后,索科洛夫回到家,展现在他眼前的景象是“一个很深的弹坑,灌满了黄浊的水”,这一细节描写真实地刻画了战争对家园的破坏。结尾处凡尼亚那只“粉红色的小手”给“我”带来了抑制不住的伤感,深化了主题。 2.波澜起伏的情节

小说情节波澜起伏,在意料之外,又在情理之中。例如,主人公从俘虏营逃回后得到了家破人亡的消息;在战场胜利的那一天,儿子却倒在了枪弹下;收养凡尼亚后刚刚有点安宁的生活,却又出了事故,被迫搬家。主人公的经历一波三折,突出表现了主人公悲惨的遭遇。

3.第一人称的叙述方式

小说采用第一人称叙述的方式,叙述语言有强烈的个性色彩。 在叙述中,穿插抒情,这些抒情和议论往往直抒胸臆,坦露了人物的内心世界,有的闪烁着口语的智慧。[技法指导]如何运用第一人称来叙事

1.第一人称叙事法就是作者在文章中以“我”或“我们”的身份来叙述所见、所闻、所历,把人物的经历、事情的经过告诉读者。由于文章的内容是通过“我”传达给读者,表示文章中所写的都是叙述人的亲眼所见,亲耳所闻,或者就是叙述者本人的亲身经历,使读者得到一种亲切真实的感觉。 2.用“第一人称”写“我”,最适宜于写人物的心理活动,它可以不受任何约束,信手写来。例如,都德的《最后一课》,小弗朗士的所见、所闻、所感,几乎都是通过心理活动描写表现出来的。

3.“第一人称”写“我”的言行时,必须贴切,不然就有“王婆卖瓜”之嫌。“第一人称”写“我”的“外貌”是禁区,使用时,要加上摹拟的语言。例如,小弗朗士说自己迟到,“当着大家的面走进静悄悄的教室”时的模样:“你们可以想象,我那时的脸是多么红。”用第一人称写“他”时,最适宜写人物的外貌、语言、行动,因为用“我”的观感来写“他”的这些,较为客观。例如,《背影》中作者用第一人称写父亲买橘路上的外貌,返回时过铁路的动作,送“我”上车嘱“我”的语言,这些描写既逼真细腻,又亲切感人,还没有过誉之嫌。用“第一人称”写“他”的心理活动是禁区,若需要描写,必须加上假设或摹拟的话。例如,《背影》中描写父亲给“我”买橘回来后,交给“我”时的心理就加上了摹拟的话:“心里很轻松似的。”[尝试运笔] 请运用第一人称叙事法写一段与唐朝诗人李白的对话,话题自选。答: 参考答案:“你在政治上并不得意,可你为何还如此逍遥?”

太白端起酒杯,轻轻地抿了口酒,眯着眼,神态悠然地说道:“人生路不可能是平坦的,若每个人的一生都风平浪静,那不就失去了人生的价值吗?‘长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。’要学会坦然面对一切,没有什么是过不去的。”

“我明白了,谢太白指点。” 我闭目凝思太白的话。是啊!困难是常有的,只有坦然面对,才会成功。而坦然,必须经历过一番风雨才能练就。

睁开眼,我对太白说:“太白,在下经你一点拨,心中愁云已散尽,先行回家了。”课内素材 《一个人的遭遇》中的索科洛夫和凡尼亚这两个人是不幸的,千百万的俄罗斯人是不幸的,而不幸的根源在于残酷的战争。“杀人亦有限,列国自有疆。苟能制侵陵,岂在多杀伤?”战争带给人们的只有灾难,带给世界和人类的也只有灾难。我们渴望战争的硝烟早日消散,让和平的阳光照遍世界的每一个角落!

应用角度:“战争与和平”“人类灾难”“善良互助”等。?鲜活素材

近日,被武汉商贸职业学院沿用5年之久的晨起必做项目读英语、跳广播体操被取消,取而代之的是诵读《道德经》,学跳集体舞。据介绍,学校将把这一举措与学分挂钩,制定考核办法定期考评。 [热评] 高校晨读提倡诵读国学经典本是一件好事,可是读《道德经》要跟学分挂钩,并制定考核办法进行定期考评让人有点哭笑不得。不读《道德经》就意味着这门课拿不到学分,说实在的,校方此举多少有点不“道德”。

学习本该是一件获得智慧和思想的乐事,可是在“学分”这根指挥棒下却有点“变味”。为了拿到这门课的学分,并不喜欢《道德经》的学生也得被迫牺牲其他兴趣,一头扎进“之乎者也”的晨读浪潮中,学习变得功利,再无乐趣可言,很难说以后他们还会对《道德经》抱有多少好感。界 河

[希腊]安东尼斯·萨马拉基斯

命令很明确:禁止下河洗澡!同时规定沿岸200公尺内任何人不得擅入。

大约3周之前,他们来到河岸这边就停顿下来,对岸就是敌军——通常被称之为“那边的人”。

河两岸的纵深处尽是茂密的丛林,林子里驻扎着敌对双方的部队。 据情报,那边有两个营,但他们并未发动攻势。谁知道眼下他们正打着什么鬼算盘。与此同时,双方都派出哨兵隐蔽在两岸的密林里,戒备着随时可能出现的情况。

记得他们初抵此地时,还是春寒料峭。然而几天前却突然放晴,现在竟是明媚和煦的春天了!

第一个潜下界河的是位中士。一天早晨他偷偷溜了出去,跳入水中。不久当他爬回此岸时,肋下已中了两弹,后来只活了几个小时。 翌日,又是两个士兵下去了。没有再能见到他们,只听到几阵机枪的扫射,然后,便是一片沉寂。

此后,司令部就下了那道禁令。

然而,那条河依然具有不可抗拒的诱惑力。听到潺潺的水声,渴望便从他们心底油然而生。两年半的野战生活已使他们变得蓬头垢面,邋里邋遢。在这两年半里他们享受不到一丝的快乐。而此时他们却邂逅了这条河…… “这该死的命令!”那天夜里他忿忿地诅咒道。

这一夜,他辗转反侧,难以入眠。远处,滔滔河水依稀可闻,令他难以安适。

对,明天要去,他一定要去——让那禁令见鬼去吧!

士兵们都在酣睡,最后,他也渐入梦乡。梦中,他似乎看到了它——一条河。那河就在他的面前,期待着他。他站在岸边,脱光了衣服,正欲跃入水中。就在此刻,那条河竟然变成了他的恋人——一个胴体黝黑、年轻健美的姑娘。他裸露在她面前,她正待他奔来——突然,一只无形的手却紧紧攫住了他的后颈! 这是一场噩梦。醒来时已精疲力竭,幸好天还未放亮……

他终于站到河边。他注视这条河,它的确存在着!一连几个小时他都在担心这只是一种想象,抑或只是大兵们的一种普遍的幻觉。

天气多好啊!他把衣服和枪靠放在树干旁,纵身跳入水中,承受了两年半的折磨,他那迄今还留有两道弹痕的躯体,顿时化作了另一个人。无形中,仿佛有一只拿着海绵的手抚过他的全身,为他抹去这两年半中留下的一切印迹。 他时而仰泳,时而匐泳。他顺流漂浮,又长时间地潜入水中……当兵的他一下子变成了一个孩子——他毕竟只有23岁。

左右两岸,鸟群在自由飞翔,有时它们盘旋在他的头顶,和他亲昵地打招呼。

少顷,顺流漂下的一根树干出现在他的前方。他一个长潜试图抓住树干。他真的抓住了!

就在他浮出水面的刹那间,他发现约在30公尺开外的前方有一个脑袋。 他停下来,想看得清楚些。那另一个游泳者也停了下来。他们彼此默默注视着。

他立刻回过神来,恢复到原来的自己——一个经历过两年半炮火洗礼、荣获过十字勋章的士兵。

他不知道对面的家伙是自己人还是那边的人。他怎么认得出来呢?只凭一个脑袋?

几分钟的时间两人在水中一动不动。一个响亮的喷嚏打破了死一样的寂静,是他打的,而且像往常一样大声咒骂了一句。那个人掉转身去很快游向对岸。他亦飞速向岸边游回。他先行出水,狂奔到那棵树下,一把抓起枪。还好,那边的人刚刚爬出水面。 他举起枪,瞄准。要击中对面那人的脑袋实在太简单了。20米开外奔跑着的一丝不挂的人体,是一个很容易击中的靶子。

突然,他觉得自己无法扣动扳机。对方那人在彼岸,赤条条的像刚从娘胎里出来时一般。

而自己端枪在岸的这边,同样也赤条条的。 他无论如何开不了枪。两个人都赤裸着!两个赤裸的人,脱掉了国籍,脱掉了姓名,脱掉了卡其布的军装。

这到底是为什么呢……

他实在无法扣动扳机,他觉得此刻这条恋人般的河未能把他们隔开;相反,却把他们联合在一起了……

随着彼岸的一声枪响,他只是瞥见鸟群被惊起。他应声倒下,先是膝盖跪下,随后平扑在地。 [赏析] 这篇写战场交锋的小说,没有枪林弹雨和弥漫的硝烟,代之以双方的对峙与两个普通士兵的交手,读来却有撼人心魄的力量。年仅23岁的“他”,将河想象成恋人,对其神往之情不仅仅是洗去污秽这般简单,同时寓有对爱的渴望、对家的思念,作品表现了士兵在特定环境中的真实心理。文章将人物置于复杂的矛盾中,以“他”为代表的士兵,既有普通人的情感,又须履行军人的职责,形象丰满,富于感染力。

和平的祈祷晨读新课启航第5课

一个人的遭遇(节选)识记知识必备探究文本研读领悟学海览胜积累写作点滴应用体验之旅片段背诵资料助读整体把握文本层析写法简析写法借鉴素材档案佳作欣赏战 争

1.战争是一支乐曲,是以生命为音符,以人们的惨叫声为音调,用骨头堆积起来的钢琴来弹奏,那是震动大地的音乐。枪声,杀戮声,炮声,爆炸声,人们的求救声,与亲人隔绝的哭声,成了每一场战争都有的声音,这个声音感天撼地,可以让全世界的人民都听得见。在南斯拉夫的克拉库耶伐次中发生的战争中,无情的纳粹党将300多名无辜的小孩子杀死了,那稚嫩的声音混着枪声形成了一支既可怕又感人的声音。

——《战争英雄人物》 2.“铸剑为犁”的雕像在联合国已经矗立了四十多个春秋,可是和平的钟声并未向全世界渴望和平的人们敲响,战争的硝烟还是时时燃起。联合国前秘书长安南在谈到维护全球和平时表示:只有在有关冲突各方真正希望和平解决分歧时,冲突才有机会停止。

邓小平说:“和平与发展是当今世界的主旋律。但形势不容乐观,世界范围内仍然时时燃起战争的硝烟……和平需要世界各地的人们播种、传递,让我们一起向蓝天放飞白鸽,共同来维护这个美好的家园!”

?——翟媛燕《战争与和平》前苏联文学杰出代表——肖洛霍夫

肖洛霍夫(1905-1984),前苏联作家,生于顿河维申斯克镇。中学时期,十月革命爆发,他投身国内革命战争。1922年到莫斯科学习创作,1924年发表第一部短篇小说《胎记》。1926年小说集《顿河故事》问世。1926-1940年间,肖洛霍夫创作出长篇巨著《静静的顿河》。1965年,他在描绘顿河的史诗式的作品中,因“以艺术家的力量和正直,表现了俄国人民生活中的具有历史意义的面貌”而获得了诺贝尔文学奖。 前苏联卫国战争时期,肖洛霍夫作为随军记者耳闻目睹了战争的残酷、人民的苦难、战士的英勇。同时,肖洛霍夫更深入地思考了战争给国家和人民带来的痛苦。本文发表于1956年,当时卫国战争结束已经10年,战争结束时肖洛霍夫遇见过一位家破人亡的军人,根据他讲述的不幸遭遇,构思成小说。小说从战争给人带来的苦难和心灵的创伤的角度来写,对战争进行反思,开拓了战争文学的新领域,引起了强烈反响,被称为当代苏联文学新浪潮的开篇之作。节选部分写了索科洛夫从被俘中逃回后的经历。jūlìzhōujīnxiè hòulìn sèjiějièxièyānyànyèchuànɡchuānɡmáimán诌绉蜚斐逅垢诟勋陨殒沮狙管菅三、用准词语

(一)词语辨析

1.工夫 功夫工夫功夫2.振荡 震荡震荡振荡 (二)词语解释

1.词义理解

(1)神气活现:自以为了不起,得意又傲慢的样子。

(2)百无聊赖:精神无所依托,感到非常无聊。

(3)小心翼翼:形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽,多用于人。 辨析:

。“神气活现”运用错误,应用“活灵活现”,形容画得逼真。“百无聊赖”运用正确[内容提要] 小说通过主人公索科洛夫在战争中的不幸遭遇和所表现出的坚韧品格,深刻地反映了法西斯的侵略战争给千百万苏联人民带来的深重灾难,以及苏联人民强烈的爱国主义精神、博大的胸怀和坚不可摧的意志。[结构概览]一、阅读课文6~10段,回答下面问题。

(一)梳理行文脉络 (二)解读文本精要

1.第6段中“我又像太阳从乌云里出来那样喜气洋洋

啦”这句话有何作用?试分析。

[对应考点:分析句段作用]

提示:这句话运用了比喻的修辞手法,生动形象地表达了“我”联系到亲人后的喜悦和对未来和平生活的向往与希望,并为下文写更深一层的打击作铺垫。 2.第7段开头“等到战争一结束,我就给儿子娶个媳妇,自己就住在小夫妻那儿,干干木匠活儿,抱抱孙子”,写主人公的这些梦想有什么作用?

[对应考点:分析句段作用]

提示:战时的索科洛夫憧憬着战后的和平生活,渴望享受天伦之乐,这种和平年代最正常、最普通的生活方式,对“我”而言却只能是一个落空的梦想。战争毁掉了一个普通人最简单的幸福,更进一步揭示出战争的罪恶和无情。对后边的悲剧起了深化作用。 3.第9段中“我的儿子躺在里面……而望着我所不知道的很远的远方”这一段话的描写方法及其作用是什么?

[对应考点:分析描写方法及其作用]

提示:肖像描写。将索科洛夫记忆中年少的儿子与眼前成年的儿子作对比,客观的描述中饱含着无言的悲哀。 4.第10段中,索科洛夫为什么决不回伏罗尼士?

[对应考点:理解人物思想]

提示:索科洛夫不敢回去,是因为伏罗尼士留给他的只有痛苦的回忆。故园的欢乐因战争而荡然无存,物是人非,回去只能让人更加痛苦。所以,索科洛夫选择了逃离,决不回伏罗尼士。 (二)解读文本精要

5.第23段表现了索科洛夫怎样的性格特点?

[对应考点:分析人物性格]

提示:面对新的变故,索科洛夫表现得乐观而坦然,说明经历了战争磨难的他,在生活中会更加坚强。 6.第24段中“悲愁的心”反映了什么问题?

[对应考点:概括小说主旨]

提示:“悲愁的心”说明战争的创伤在“我”心中是难以抚平的。即使再坚强的人也难以忘记过去。可见战争对人的心灵摧残有多严重。

7.第26段中“怕”字表达了索科洛夫怎样的情感?

[对应考点:把握人物感情]

提示:战争夺去了“我”的亲人,同时也摧残了“我”的身体,为此“我”害怕凡尼亚再度成为孤儿。此处的

“怕”字表达了索科洛夫对孩子深深的爱怜。 8.第26段结尾部分的内心独白有什么作用?

[对应考点:分析心理描写作用]

提示:这段内心独白,不仅让读者看到了一个战争幸存者的坚强与善良,而且更深刻地体会到了他内心的悲苦。战争虽然结束了,但是带给人们的噩梦才刚刚开始。 1.传神的细节描写

生动的细写描写大大增强了本文的真实性和感染力。例如,在得知家被德军炸毁后,索科洛夫回到家,展现在他眼前的景象是“一个很深的弹坑,灌满了黄浊的水”,这一细节描写真实地刻画了战争对家园的破坏。结尾处凡尼亚那只“粉红色的小手”给“我”带来了抑制不住的伤感,深化了主题。 2.波澜起伏的情节

小说情节波澜起伏,在意料之外,又在情理之中。例如,主人公从俘虏营逃回后得到了家破人亡的消息;在战场胜利的那一天,儿子却倒在了枪弹下;收养凡尼亚后刚刚有点安宁的生活,却又出了事故,被迫搬家。主人公的经历一波三折,突出表现了主人公悲惨的遭遇。

3.第一人称的叙述方式

小说采用第一人称叙述的方式,叙述语言有强烈的个性色彩。 在叙述中,穿插抒情,这些抒情和议论往往直抒胸臆,坦露了人物的内心世界,有的闪烁着口语的智慧。[技法指导]如何运用第一人称来叙事

1.第一人称叙事法就是作者在文章中以“我”或“我们”的身份来叙述所见、所闻、所历,把人物的经历、事情的经过告诉读者。由于文章的内容是通过“我”传达给读者,表示文章中所写的都是叙述人的亲眼所见,亲耳所闻,或者就是叙述者本人的亲身经历,使读者得到一种亲切真实的感觉。 2.用“第一人称”写“我”,最适宜于写人物的心理活动,它可以不受任何约束,信手写来。例如,都德的《最后一课》,小弗朗士的所见、所闻、所感,几乎都是通过心理活动描写表现出来的。

3.“第一人称”写“我”的言行时,必须贴切,不然就有“王婆卖瓜”之嫌。“第一人称”写“我”的“外貌”是禁区,使用时,要加上摹拟的语言。例如,小弗朗士说自己迟到,“当着大家的面走进静悄悄的教室”时的模样:“你们可以想象,我那时的脸是多么红。”用第一人称写“他”时,最适宜写人物的外貌、语言、行动,因为用“我”的观感来写“他”的这些,较为客观。例如,《背影》中作者用第一人称写父亲买橘路上的外貌,返回时过铁路的动作,送“我”上车嘱“我”的语言,这些描写既逼真细腻,又亲切感人,还没有过誉之嫌。用“第一人称”写“他”的心理活动是禁区,若需要描写,必须加上假设或摹拟的话。例如,《背影》中描写父亲给“我”买橘回来后,交给“我”时的心理就加上了摹拟的话:“心里很轻松似的。”[尝试运笔] 请运用第一人称叙事法写一段与唐朝诗人李白的对话,话题自选。答: 参考答案:“你在政治上并不得意,可你为何还如此逍遥?”

太白端起酒杯,轻轻地抿了口酒,眯着眼,神态悠然地说道:“人生路不可能是平坦的,若每个人的一生都风平浪静,那不就失去了人生的价值吗?‘长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。’要学会坦然面对一切,没有什么是过不去的。”

“我明白了,谢太白指点。” 我闭目凝思太白的话。是啊!困难是常有的,只有坦然面对,才会成功。而坦然,必须经历过一番风雨才能练就。

睁开眼,我对太白说:“太白,在下经你一点拨,心中愁云已散尽,先行回家了。”课内素材 《一个人的遭遇》中的索科洛夫和凡尼亚这两个人是不幸的,千百万的俄罗斯人是不幸的,而不幸的根源在于残酷的战争。“杀人亦有限,列国自有疆。苟能制侵陵,岂在多杀伤?”战争带给人们的只有灾难,带给世界和人类的也只有灾难。我们渴望战争的硝烟早日消散,让和平的阳光照遍世界的每一个角落!

应用角度:“战争与和平”“人类灾难”“善良互助”等。?鲜活素材

近日,被武汉商贸职业学院沿用5年之久的晨起必做项目读英语、跳广播体操被取消,取而代之的是诵读《道德经》,学跳集体舞。据介绍,学校将把这一举措与学分挂钩,制定考核办法定期考评。 [热评] 高校晨读提倡诵读国学经典本是一件好事,可是读《道德经》要跟学分挂钩,并制定考核办法进行定期考评让人有点哭笑不得。不读《道德经》就意味着这门课拿不到学分,说实在的,校方此举多少有点不“道德”。

学习本该是一件获得智慧和思想的乐事,可是在“学分”这根指挥棒下却有点“变味”。为了拿到这门课的学分,并不喜欢《道德经》的学生也得被迫牺牲其他兴趣,一头扎进“之乎者也”的晨读浪潮中,学习变得功利,再无乐趣可言,很难说以后他们还会对《道德经》抱有多少好感。界 河

[希腊]安东尼斯·萨马拉基斯

命令很明确:禁止下河洗澡!同时规定沿岸200公尺内任何人不得擅入。

大约3周之前,他们来到河岸这边就停顿下来,对岸就是敌军——通常被称之为“那边的人”。

河两岸的纵深处尽是茂密的丛林,林子里驻扎着敌对双方的部队。 据情报,那边有两个营,但他们并未发动攻势。谁知道眼下他们正打着什么鬼算盘。与此同时,双方都派出哨兵隐蔽在两岸的密林里,戒备着随时可能出现的情况。

记得他们初抵此地时,还是春寒料峭。然而几天前却突然放晴,现在竟是明媚和煦的春天了!

第一个潜下界河的是位中士。一天早晨他偷偷溜了出去,跳入水中。不久当他爬回此岸时,肋下已中了两弹,后来只活了几个小时。 翌日,又是两个士兵下去了。没有再能见到他们,只听到几阵机枪的扫射,然后,便是一片沉寂。

此后,司令部就下了那道禁令。

然而,那条河依然具有不可抗拒的诱惑力。听到潺潺的水声,渴望便从他们心底油然而生。两年半的野战生活已使他们变得蓬头垢面,邋里邋遢。在这两年半里他们享受不到一丝的快乐。而此时他们却邂逅了这条河…… “这该死的命令!”那天夜里他忿忿地诅咒道。

这一夜,他辗转反侧,难以入眠。远处,滔滔河水依稀可闻,令他难以安适。

对,明天要去,他一定要去——让那禁令见鬼去吧!

士兵们都在酣睡,最后,他也渐入梦乡。梦中,他似乎看到了它——一条河。那河就在他的面前,期待着他。他站在岸边,脱光了衣服,正欲跃入水中。就在此刻,那条河竟然变成了他的恋人——一个胴体黝黑、年轻健美的姑娘。他裸露在她面前,她正待他奔来——突然,一只无形的手却紧紧攫住了他的后颈! 这是一场噩梦。醒来时已精疲力竭,幸好天还未放亮……

他终于站到河边。他注视这条河,它的确存在着!一连几个小时他都在担心这只是一种想象,抑或只是大兵们的一种普遍的幻觉。

天气多好啊!他把衣服和枪靠放在树干旁,纵身跳入水中,承受了两年半的折磨,他那迄今还留有两道弹痕的躯体,顿时化作了另一个人。无形中,仿佛有一只拿着海绵的手抚过他的全身,为他抹去这两年半中留下的一切印迹。 他时而仰泳,时而匐泳。他顺流漂浮,又长时间地潜入水中……当兵的他一下子变成了一个孩子——他毕竟只有23岁。

左右两岸,鸟群在自由飞翔,有时它们盘旋在他的头顶,和他亲昵地打招呼。

少顷,顺流漂下的一根树干出现在他的前方。他一个长潜试图抓住树干。他真的抓住了!

就在他浮出水面的刹那间,他发现约在30公尺开外的前方有一个脑袋。 他停下来,想看得清楚些。那另一个游泳者也停了下来。他们彼此默默注视着。

他立刻回过神来,恢复到原来的自己——一个经历过两年半炮火洗礼、荣获过十字勋章的士兵。

他不知道对面的家伙是自己人还是那边的人。他怎么认得出来呢?只凭一个脑袋?

几分钟的时间两人在水中一动不动。一个响亮的喷嚏打破了死一样的寂静,是他打的,而且像往常一样大声咒骂了一句。那个人掉转身去很快游向对岸。他亦飞速向岸边游回。他先行出水,狂奔到那棵树下,一把抓起枪。还好,那边的人刚刚爬出水面。 他举起枪,瞄准。要击中对面那人的脑袋实在太简单了。20米开外奔跑着的一丝不挂的人体,是一个很容易击中的靶子。

突然,他觉得自己无法扣动扳机。对方那人在彼岸,赤条条的像刚从娘胎里出来时一般。

而自己端枪在岸的这边,同样也赤条条的。 他无论如何开不了枪。两个人都赤裸着!两个赤裸的人,脱掉了国籍,脱掉了姓名,脱掉了卡其布的军装。

这到底是为什么呢……

他实在无法扣动扳机,他觉得此刻这条恋人般的河未能把他们隔开;相反,却把他们联合在一起了……

随着彼岸的一声枪响,他只是瞥见鸟群被惊起。他应声倒下,先是膝盖跪下,随后平扑在地。 [赏析] 这篇写战场交锋的小说,没有枪林弹雨和弥漫的硝烟,代之以双方的对峙与两个普通士兵的交手,读来却有撼人心魄的力量。年仅23岁的“他”,将河想象成恋人,对其神往之情不仅仅是洗去污秽这般简单,同时寓有对爱的渴望、对家的思念,作品表现了士兵在特定环境中的真实心理。文章将人物置于复杂的矛盾中,以“他”为代表的士兵,既有普通人的情感,又须履行军人的职责,形象丰满,富于感染力。