【三维设计】2014届高中语文 专题二 第6课 流浪人,你若到斯巴……配套课件 苏教版必修2

文档属性

| 名称 | 【三维设计】2014届高中语文 专题二 第6课 流浪人,你若到斯巴……配套课件 苏教版必修2 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 623.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-11-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

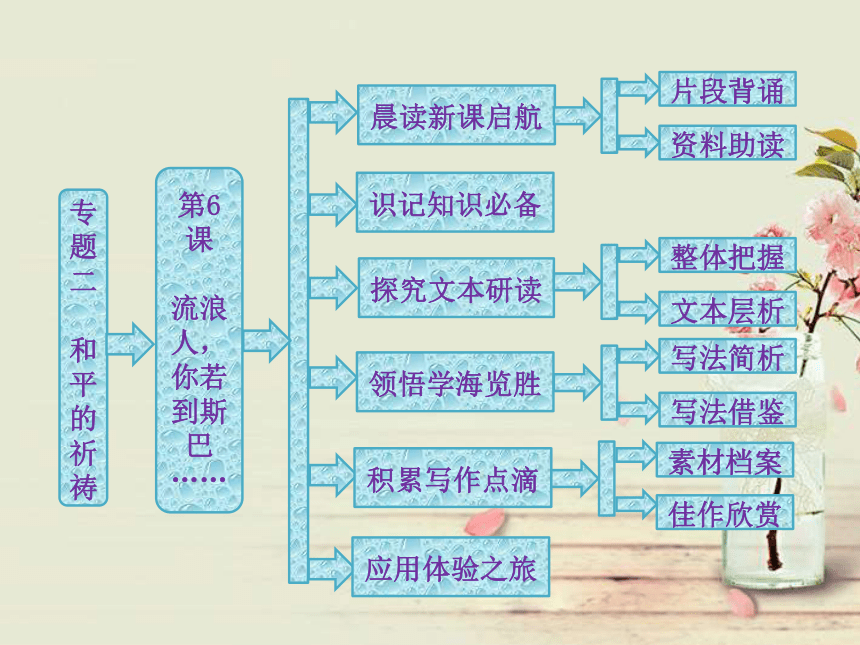

课件64张PPT。专题二

和平的祈祷晨读新课启航第6课

流浪人,你若到斯巴

……识记知识必备探究文本研读领悟学海览胜积累写作点滴应用体验之旅片段背诵资料助读整体把握文本层析写法简析写法借鉴素材档案佳作欣赏战争与和平

1.世上本不该发生战争,战争是痛苦的回忆,是每一个人都不希望的。在第二次鸦片战争中,英法联军烧毁了圆明园。三天的大火啊!烧尽了往日辉煌的宫殿、苍天的大树。第一次世界大战和第二次世界大战造成了全世界8 000多万人的死亡。这些人,早已变成白骨被掩埋在土层深处。到了20世纪,核武器以他杀人不眨眼的辐射登上了战争舞台。 “武力不能解决一切。”“和平”这两个字写起来容易做起来难。如今世上要是再次发生像第一次、第二次世界大战的话,统计人员伤亡的单位是以亿来计算的。世上所有的核武器可以把我们赖以生存的地球毁灭数十次。

世人需要的是“和平”而不是“战争”,愿“抬头寻找天空的翅膀,候鸟出现它的影迹,带来远处的饥荒、无情的战火不复存在的消息”。

愿我们的心中能建起一座宏伟壮丽的“和平之桥”。

——陈容《和平之桥》 2.和平,是碧蓝天空下飞翔的白鸽,是弥足珍贵的橄榄枝,是千百年来一代代人梦寐以求的渴望。然而,罪恶的战争仍像一把破剑,始终高悬在人类头顶。为了阻止刺耳的枪声划破和平的宁静,我们呼唤和平。

不知明天又会有多少战士死去,多少孤儿寡母在等待,等待他们的归来,然而,那终究是一个梦了,可怕且可恶……

我们不要战争,我们不要罪恶;我们要和平,我们要光明。 ——丁硕《有一种渴望叫……》“德国的良心”——海因里希·伯尔

海因里希·伯尔(1917-1985),德国作家。二战爆发时,被征入法西斯军队服役,1945年被俘,同年12月获释。1947年开始发表短篇小说,1951年成为专业作家,1972年因“对时代的广阔视野、结合典型的灵敏技巧和对复兴德国文学作出的贡献”,获诺贝尔文学奖。

他的作品有长篇小说《亚当,你到过哪里?》,中篇小说《关怀的围攻》等。 本文发表于1950年,战后的德国文学是在废墟中开始重新建立起来的,海因里希·伯尔作为战后的新一代作家,他希望通过小说,使人们从恐怖的战争中认识过去,清算历史,在痛苦的回忆中重新开始新的生活。这篇小说以被迫充当炮灰的普通德国士兵的遭遇,反映了德国人民的苦难。作品的基调灰暗、沉郁,把战争渲染成一场抽象的人与命运的搏斗,结果是人的毁灭。他认为“战争是无聊的”,它像“伤寒病”一样是一种可怕的自然现象,也是人们失去理智和人性后的疯狂行为。作品在一定程度上启发了德国人民对战争灾难的认识。méishìɡuǎnɡhèwéinínɡ móuzhòuzēnɡpán shānqiètánɡqiǎnɡ bǎoliáoliǎotiāotiǎoxiàoxiāozhāzházāpāopàoxuēxiāo戳戮铄烁啐淬萃粹瘁悴骇劾骸赅垓该跚姗姗珊栅暝瞑冥溟三、用准词语

(一)词语辨析

1.界限 界线界限界线2.窜改 篡改窜改篡改3.震动 振动震动振动 (二)词语解释

1.词义理解

(1)惟妙惟肖:形容描写或模仿得非常好,非常逼真。

(2)赫然在目:形容令人惊讶或引人注目的事物突然出现。

(3)无计可施:想不出任何计策或办法来对付。指一点办法也没有。

(4)色彩斑斓:颜色灿烂多彩。

(5)威风凛凛:形容威严的气概、声势令人生畏。凛凛,严肃而令人敬畏的样子。

(6)无济于事:对于事情没有什么帮助。 辨析:

。“惟妙惟肖”运用错误,语境中不是“描写或模仿”的事物。其他成语运用正确[内容提要] 《流浪人,你若到斯巴……》这篇小说,通过一名17岁、入伍仅3个月的伤兵被送到用做伤兵医院的母校截去双臂和右腿的故事,反映了战争的惨无人道和牺牲者所处的绝境,以及整个战争败坏了的年青一代的无可奈何,揭露了纳粹德国的军国主义教育是民族灾难和个人不幸的根源。[结构概览]一、阅读课文第6~15段,回答下面问题。

(一)梳理行文脉络 (二)解读文本精要

1.第6段中,作者为什么详细描写过道和过道两侧的墙壁?多次出现 “某年级某班”字样,有什么作用?

[对应考点:分析事物作用]

提示:详细描写过道和过道两侧的墙壁的目的是交代环境,意在表明这原是一所学校,是培养人才、放飞希望的地方。多次出现“某年级某班”字样,是为下文“我”怀疑自己回到母校埋伏笔。 2.第7、8段中楼梯间内的布置和墙上的挂画有什么作用?

[对应考点:分析事物作用]

提示:“希腊重甲胄武士”“大选帝侯”“希特勒”“老弗里茨像”等告诉人们当时纳粹德国给青少年灌输的是好战、尚武的思想,也表明战争对人类文明的破坏。

3.第12段中写“散发出发霉的味道”有何用意?

[对应考点:分析事物作用]

提示:这个细节描写,表明学校里已经很久没有人上课了,暗示学生们都已经到战场上打仗去了,揭示了战争的残酷。 4.第14段中描写美术教室变成了环境恶劣的手术室,说明了什么?

[对应考点:概括小说主题]

提示:展示了一种荒凉和巨大的反差:传播人类文明的教室变成了充满血腥的伤兵医院,说明了战争对文明的摧残。这种荒谬的结果正是作者所要揭示的主题之一。二、阅读课文第46~53段,回答下面问题。

(一)梳理行文脉络 (二)解读文本精要

5.第48段运用了什么修辞手法?有什么作用?

[对应考点:分析修辞手法及其作用]

提示:比喻。形象地写出了透明玻璃灯泡上“我”渺小、脆弱、无助的身影。这样一个学生战士在战争中是一个微不足道的小不点,让他去拿枪作战,只能充当炮灰。这是当时参加战争的一代年青人的缩影,有力地控诉了战争的罪恶。 6.第49段中,运用“流浪人,你若到斯巴……”这个典故有什么用意?

[对应考点:分析典故作用]

提示:这个典故原指希腊斯巴达人为保卫祖国而英勇战死的事迹,用在此处暗示纳粹德国给青少年灌输军国主义思想,教育青少年为法西斯效力卖命的可耻行为。“我”能死死地记住这句话,并凭借这句话肯定自己现在就是在母校,实在是莫大的讽刺。 7.第52段中,“我”为什么会“失声呼叫”,仅仅是身体疼痛吗?

[对应考点:把握人物情感]

提示:“我失声呼叫”不仅仅是身体的疼痛,更重要的是无法接受失去双臂和右腿的事实。身体的重度残疾意味着没有机会成为战场上的英雄,德国青年受法西斯思想毒害之深可见一斑。 8.小说最后为什么要以“牛奶”来结束全文?

[对应考点:分析事物作用]

提示:“牛奶”与上文回忆门房里的牛奶味相呼应,既表明“我”认出了消防队员就是昔日门房比尔格勒,也表现了“我”对昔日生活的无限怀念。 1.构思巧妙

这篇小说构思巧妙。作品的主题是反战,作品的视角独特:本该在学校读书的学生却上了战场,文科学校成了伤兵医院,学绘画的学生永远失去了双手……这些都突出表现了法西斯穷兵黩武的本质。伯尔善于用内心独白和回忆来展示故事情节的发展:是不是回到了母校?自己到底伤在何处?小说自始至终,都在描写“我”的内心活动,无尽的痛苦和困惑也感染了读者。 2.环境描写烘托了小说的主题

作者把人物放在一个特殊的环境中来表现,学校和伤兵医院本是两不相干的地方,可是“我”受伤后恰恰被送回自己的母校,反复出现的对学校走廊的艺术布置的描写,让人感受到战争对文明的摧残。 3.人物形象的鲜明个性

虽然是以第一人称讲述故事,但是我们从人物自述的话语中,还是可以感受到人物的独特性格。“我”是个有点浑浑噩噩的人,一个可怜的小人物,有点玩世不恭,不满学校的单调的学习生活,对侵略战争缺乏认识,糊里糊涂地上了前线,糊里糊涂地受重伤回来,不知为什么打仗,也不知道生命的价值。这就比较准确地概括了纳粹德国时期青少年真实的精神状况。[技法指导]怎样写出人物的个性

1.在语言、行动描写中突出人物个性。人物的思想感情和个性特征主要通过自己的语言和行动表现出来。学生作文时,要善于使自己笔下的人物的一言一行,一举一动,一颦一笑,都具有特色,充满鲜明的个性,展示其独特的内心世界。 2.在生动的细节描写中突出人物个性。列夫·托尔斯泰说,“艺术起于至微”,这里的“至微”就是指那些显示人情美、人性美,具有永久艺术价值的细节。成功的细节描写往往能达到“一瞬传情,一目传神”的艺术境界。例如,刘卫的《回家》写少年海子在距家20余里的一所中学读书,为了节省每趟8分的车票钱,每周

都跑着回家。甚至为了不磨破鞋子,光着脚跑着回家。 “地冻天寒,娘老远的看见,海子赤着双脚,一双鞋套在手上,裹一身寒气跑回来。娘愣住了。海子看着爹

娘,怯生生地说:‘我没有穿鞋,我是光着脚跑回来的。’娘猛地搂住了海子,紧紧地搂住,红着眼睛流泪。爹却转身走出屋外,外面很冷,爹站在院子里一动不动。”

这段细节描写,让我们看到了一颗在冰天雪地里跳动着的热气腾腾的赤子之心。时间、空间、严寒、贫苦都不能阻隔海子对老家、对慈母的思念和向往,裹一身严寒的海子,血管里奔流着亲情的热血。 3.要写出人物个性,还要善于观察,做一个有心人,仔细观察周围人的言谈举止和精神状态,及时捕捉具有个性特征的细节,做好观察笔记,积累具有个性特点的写作素材。 然后再注意结合运用多种人物描写手法,如肖像描写、语言描写、行动描写、心理描写等,写出富有个性色彩的外貌、语言、行为和心理等。[尝试运笔] 假设有一天你迟到了,请写出同桌对你的关切之情,并写出人物的个性。

答: 参考答案:这一天,我脚步略带漂浮地走到了教室门口。“报告。”微沉的声音引起了老师与同学的注意。被批准进来后,我慢慢地走向座位,只感觉到一双眼睛一直在凝视着我。她悄悄地问我:“你怎么了?不舒服吗?”我没出声,只稍稍点了点头。她又连忙拉出我的手,摸了摸,“冰的,”她说,“没事吧?”我又点点头,就趴在桌上睡了起来。她见状也不多问了,继续上课,但我不时感觉到那双眼睛在看着我。下课了,她在我耳边轻声说:“这是这三节课的笔记,你拿去吧。作业等会儿再告诉你,你再睡一会儿吧。”我依然没出声,只觉得体内有她传过来的丝丝暖意。她,就是我的同桌张秀。课内素材 德国作家海因里希·伯尔的《流浪人,你若到斯巴……》通过一名德国伤兵的所见所闻所想,让我们看到了战争的惨无人道、牺牲者所处的绝境,以及被战争败坏了的整个年青一代。透过这一切,更让我们清醒地认识到造成民族灾难和个人不幸的根源——军国主义教育。

应用角度:“教育”“战争”“反思”等。鲜活素材 近日,杭州长河高级中学高二学生称,学校给他们制定了几条规矩:男女生不得成对单独出现在校园里,男女同学平时距离不能小于50厘米,男女生不得同桌吃饭。对此,校方表示禁令只有一条,男女生不得独处。副校长称,现在春暖花开,为防止早恋,给他们打个“预防针”。 [热评] 学校的管理者应该做的是如何进行引导,使中学生的青春萌动起到正面作用,促进学习和生活,而不是生硬地加以限制,把所有的感情都扼杀在萌芽状态。事实上,正处青春期的男女生之间互有好感,愿意相处,原本也是人之常情,即便是真有“独处”的迹象与“早恋”的苗头,也不应简单地禁止,强制性地隔离,以免弄巧成拙、适得其反。学校存在的价值和意义正在于引导和教育学生走上正确的人生道路,既然如此,对于“早恋”学生,学校当然更应尽到其教育与引导的责任才是,而不是用一条禁令来掩盖或遮蔽那些具体而真实的青春期情感。我的昂贵的腿

[德]海因里希·伯尔

这下子我就业在望了。他们寄了一张明信片给我,叫我到局里去一趟,我便遵命前往。局里的人既亲切又和气。他们拿出我的档案卡片,说了一声:“呣。”我也回了声:

“呣。”

“哪一条腿?”有一个官员问道。

“右腿。”

“整条腿?”

“整条。” “呣。”他又哼了一声,开始查阅各种各样的单子。我总算可以坐下来了。

他终于翻出一张单子,看来正是他所要找的。他说:“我看这里有适合您干的事,一件美差。您可以坐着干。到共和广场上一个公共厕所里去擦皮鞋。您看怎么样啊?”

“我不会擦皮鞋,我一向因为皮鞋擦不亮,引得大家侧目相看。”

“您可以学嘛,”他说,“什么事情都可以学会的。天下事难不倒德国人。您只要同意,可以免费上一期学习班。” “呣。”我哼了一声。

“那么同意了?”

“不,”我说,“我不干。我要求提高我的抚恤金。”

“您疯啦。”他回答时语气既亲切又温和。

“我没疯,谁也赔不起我的腿,我连多卖些烟都不行,他们现在制造了种种麻烦。” 那个人把身子往后仰,一直靠到椅子背上,深深地吸了一口气。“亲爱的朋友啊,”他感慨地说,“您这条腿可真贵得要命。我知道您今年二十九岁,身体很好,除了这条腿以外没有一点毛病。您可以活到七十岁。请您算一算,每月七十马克抚恤金,一年十二个月,那就是四十一乘十二乘七十。您算一下,不计利息就要多少钱。您不要以为只有您丢掉了一条腿,看来能够长寿的也不仅仅是您一个。现在您还要提高抚恤金呐!对不起,您真是疯了。” “先生,”我说,我也照样往椅子背上一靠,深深地吸了一口气,“我看您大大低估了我的腿的代价。我的腿要昂贵得多,这是一条非常昂贵的腿。还得说一下,我不仅身体健康,而且很遗憾,头脑也很健全。请您注意。”

“我的时间很紧。”

“请您注意!”我说,“我丢了这条腿,救了好些人的命,他们至今还在领取优厚的退休金。 “当时情况是这样的:我单枪匹马埋伏在前沿某个地方,奉命注意敌人何时来到,这样就可以让别人及时溜掉。后面司令部已经在打点东西,他们既不愿意跑得太早,也不愿意溜得太晚。原先我们是两个人在前沿,但是那一个被敌人打死了,他不必再花费你们的钱。他虽然已经结婚成家,但是您别怕,他的妻子身体健康,可以干活。那个人的性命可真便宜。他当兵才四个星期,所以只花了你们一张通知阵亡的明信片和一点点口粮的钱。他在那个时候算得上是个勇敢的士兵,他至少是真正给敌人打死的。后来就只剩我一个人在那里,并且害怕起来,天很冷,我也想溜之大吉,嘿,我正要溜的时候,突然……” “我的时间很紧。”那个人说着,开始找他的铅笔。

“不,请您听下去,”我说,“现在刚刚讲到有意思的地方。正当我要溜的时候,我的腿出了问题。我只得躺在那里。我想,既然溜不掉了,就把情况向后面报告吧。我报告了敌人的动静,他们就全都逃跑了,规规矩矩地一级跟着一级;先是师部,然后是团部,再后是营部,依此类推,始终规规矩矩地一级跟着一级溜走,只有一件混账事,那就是他们忘了把我带走,您懂吗?他们跑得太仓皇。真是件混账事情, 要不是我丢了这条腿,他们全都没命了,将军、上校、少校,一级一级数下去,全都得完蛋,那您就不必给他们退休金了。好,您算算看,我的腿值多少钱。那位将军才五十二岁,上校四十八岁,少校五十岁,他们个个没有一点毛病,身体健康,头脑健全。他们那种军事生活使得他们至少可以像兴登堡①一样活到八十岁。您计算一下:一百六十马克乘十二乘三十,完全可以估计他们平均还要活三十年,您看对吗?所以,我的腿成了一条贵得吓人的腿,成了一条我所能想象的最最昂贵的腿,您看是不是? “您真疯啦。”那个人说。

“没有,”我回答说,“我没有疯。对不起,我身体健康,头脑健全,遗憾的是,我在这条腿出毛病前两分钟没被打死,那样的话,就可以节省好多钱啦。”

“您到底接受这项差使不?”那个人问道。

“不。”我说完就走了。

[注] ①兴登堡(1847-1934),德国元帅,1925年起任德国总统。 [赏析] 这篇小说描写了德国战后一位伤残军人与伤残军人安置局工作人员之间发生的一件不愉快的事件。伤残军人与安置局工作人员通过对话形成了鲜明的对比,揭示了当时德国社会生活优越的人们思想的丑陋,他们根本不知道那些战争中牺牲的、伤残的人们用鲜血和生命换来的幸福生活的来之不易。揭示了二战后德国伤残军人的真实生活,语言简洁,情节简单,但主旨深刻,不愧为一篇经典作品。

和平的祈祷晨读新课启航第6课

流浪人,你若到斯巴

……识记知识必备探究文本研读领悟学海览胜积累写作点滴应用体验之旅片段背诵资料助读整体把握文本层析写法简析写法借鉴素材档案佳作欣赏战争与和平

1.世上本不该发生战争,战争是痛苦的回忆,是每一个人都不希望的。在第二次鸦片战争中,英法联军烧毁了圆明园。三天的大火啊!烧尽了往日辉煌的宫殿、苍天的大树。第一次世界大战和第二次世界大战造成了全世界8 000多万人的死亡。这些人,早已变成白骨被掩埋在土层深处。到了20世纪,核武器以他杀人不眨眼的辐射登上了战争舞台。 “武力不能解决一切。”“和平”这两个字写起来容易做起来难。如今世上要是再次发生像第一次、第二次世界大战的话,统计人员伤亡的单位是以亿来计算的。世上所有的核武器可以把我们赖以生存的地球毁灭数十次。

世人需要的是“和平”而不是“战争”,愿“抬头寻找天空的翅膀,候鸟出现它的影迹,带来远处的饥荒、无情的战火不复存在的消息”。

愿我们的心中能建起一座宏伟壮丽的“和平之桥”。

——陈容《和平之桥》 2.和平,是碧蓝天空下飞翔的白鸽,是弥足珍贵的橄榄枝,是千百年来一代代人梦寐以求的渴望。然而,罪恶的战争仍像一把破剑,始终高悬在人类头顶。为了阻止刺耳的枪声划破和平的宁静,我们呼唤和平。

不知明天又会有多少战士死去,多少孤儿寡母在等待,等待他们的归来,然而,那终究是一个梦了,可怕且可恶……

我们不要战争,我们不要罪恶;我们要和平,我们要光明。 ——丁硕《有一种渴望叫……》“德国的良心”——海因里希·伯尔

海因里希·伯尔(1917-1985),德国作家。二战爆发时,被征入法西斯军队服役,1945年被俘,同年12月获释。1947年开始发表短篇小说,1951年成为专业作家,1972年因“对时代的广阔视野、结合典型的灵敏技巧和对复兴德国文学作出的贡献”,获诺贝尔文学奖。

他的作品有长篇小说《亚当,你到过哪里?》,中篇小说《关怀的围攻》等。 本文发表于1950年,战后的德国文学是在废墟中开始重新建立起来的,海因里希·伯尔作为战后的新一代作家,他希望通过小说,使人们从恐怖的战争中认识过去,清算历史,在痛苦的回忆中重新开始新的生活。这篇小说以被迫充当炮灰的普通德国士兵的遭遇,反映了德国人民的苦难。作品的基调灰暗、沉郁,把战争渲染成一场抽象的人与命运的搏斗,结果是人的毁灭。他认为“战争是无聊的”,它像“伤寒病”一样是一种可怕的自然现象,也是人们失去理智和人性后的疯狂行为。作品在一定程度上启发了德国人民对战争灾难的认识。méishìɡuǎnɡhèwéinínɡ móuzhòuzēnɡpán shānqiètánɡqiǎnɡ bǎoliáoliǎotiāotiǎoxiàoxiāozhāzházāpāopàoxuēxiāo戳戮铄烁啐淬萃粹瘁悴骇劾骸赅垓该跚姗姗珊栅暝瞑冥溟三、用准词语

(一)词语辨析

1.界限 界线界限界线2.窜改 篡改窜改篡改3.震动 振动震动振动 (二)词语解释

1.词义理解

(1)惟妙惟肖:形容描写或模仿得非常好,非常逼真。

(2)赫然在目:形容令人惊讶或引人注目的事物突然出现。

(3)无计可施:想不出任何计策或办法来对付。指一点办法也没有。

(4)色彩斑斓:颜色灿烂多彩。

(5)威风凛凛:形容威严的气概、声势令人生畏。凛凛,严肃而令人敬畏的样子。

(6)无济于事:对于事情没有什么帮助。 辨析:

。“惟妙惟肖”运用错误,语境中不是“描写或模仿”的事物。其他成语运用正确[内容提要] 《流浪人,你若到斯巴……》这篇小说,通过一名17岁、入伍仅3个月的伤兵被送到用做伤兵医院的母校截去双臂和右腿的故事,反映了战争的惨无人道和牺牲者所处的绝境,以及整个战争败坏了的年青一代的无可奈何,揭露了纳粹德国的军国主义教育是民族灾难和个人不幸的根源。[结构概览]一、阅读课文第6~15段,回答下面问题。

(一)梳理行文脉络 (二)解读文本精要

1.第6段中,作者为什么详细描写过道和过道两侧的墙壁?多次出现 “某年级某班”字样,有什么作用?

[对应考点:分析事物作用]

提示:详细描写过道和过道两侧的墙壁的目的是交代环境,意在表明这原是一所学校,是培养人才、放飞希望的地方。多次出现“某年级某班”字样,是为下文“我”怀疑自己回到母校埋伏笔。 2.第7、8段中楼梯间内的布置和墙上的挂画有什么作用?

[对应考点:分析事物作用]

提示:“希腊重甲胄武士”“大选帝侯”“希特勒”“老弗里茨像”等告诉人们当时纳粹德国给青少年灌输的是好战、尚武的思想,也表明战争对人类文明的破坏。

3.第12段中写“散发出发霉的味道”有何用意?

[对应考点:分析事物作用]

提示:这个细节描写,表明学校里已经很久没有人上课了,暗示学生们都已经到战场上打仗去了,揭示了战争的残酷。 4.第14段中描写美术教室变成了环境恶劣的手术室,说明了什么?

[对应考点:概括小说主题]

提示:展示了一种荒凉和巨大的反差:传播人类文明的教室变成了充满血腥的伤兵医院,说明了战争对文明的摧残。这种荒谬的结果正是作者所要揭示的主题之一。二、阅读课文第46~53段,回答下面问题。

(一)梳理行文脉络 (二)解读文本精要

5.第48段运用了什么修辞手法?有什么作用?

[对应考点:分析修辞手法及其作用]

提示:比喻。形象地写出了透明玻璃灯泡上“我”渺小、脆弱、无助的身影。这样一个学生战士在战争中是一个微不足道的小不点,让他去拿枪作战,只能充当炮灰。这是当时参加战争的一代年青人的缩影,有力地控诉了战争的罪恶。 6.第49段中,运用“流浪人,你若到斯巴……”这个典故有什么用意?

[对应考点:分析典故作用]

提示:这个典故原指希腊斯巴达人为保卫祖国而英勇战死的事迹,用在此处暗示纳粹德国给青少年灌输军国主义思想,教育青少年为法西斯效力卖命的可耻行为。“我”能死死地记住这句话,并凭借这句话肯定自己现在就是在母校,实在是莫大的讽刺。 7.第52段中,“我”为什么会“失声呼叫”,仅仅是身体疼痛吗?

[对应考点:把握人物情感]

提示:“我失声呼叫”不仅仅是身体的疼痛,更重要的是无法接受失去双臂和右腿的事实。身体的重度残疾意味着没有机会成为战场上的英雄,德国青年受法西斯思想毒害之深可见一斑。 8.小说最后为什么要以“牛奶”来结束全文?

[对应考点:分析事物作用]

提示:“牛奶”与上文回忆门房里的牛奶味相呼应,既表明“我”认出了消防队员就是昔日门房比尔格勒,也表现了“我”对昔日生活的无限怀念。 1.构思巧妙

这篇小说构思巧妙。作品的主题是反战,作品的视角独特:本该在学校读书的学生却上了战场,文科学校成了伤兵医院,学绘画的学生永远失去了双手……这些都突出表现了法西斯穷兵黩武的本质。伯尔善于用内心独白和回忆来展示故事情节的发展:是不是回到了母校?自己到底伤在何处?小说自始至终,都在描写“我”的内心活动,无尽的痛苦和困惑也感染了读者。 2.环境描写烘托了小说的主题

作者把人物放在一个特殊的环境中来表现,学校和伤兵医院本是两不相干的地方,可是“我”受伤后恰恰被送回自己的母校,反复出现的对学校走廊的艺术布置的描写,让人感受到战争对文明的摧残。 3.人物形象的鲜明个性

虽然是以第一人称讲述故事,但是我们从人物自述的话语中,还是可以感受到人物的独特性格。“我”是个有点浑浑噩噩的人,一个可怜的小人物,有点玩世不恭,不满学校的单调的学习生活,对侵略战争缺乏认识,糊里糊涂地上了前线,糊里糊涂地受重伤回来,不知为什么打仗,也不知道生命的价值。这就比较准确地概括了纳粹德国时期青少年真实的精神状况。[技法指导]怎样写出人物的个性

1.在语言、行动描写中突出人物个性。人物的思想感情和个性特征主要通过自己的语言和行动表现出来。学生作文时,要善于使自己笔下的人物的一言一行,一举一动,一颦一笑,都具有特色,充满鲜明的个性,展示其独特的内心世界。 2.在生动的细节描写中突出人物个性。列夫·托尔斯泰说,“艺术起于至微”,这里的“至微”就是指那些显示人情美、人性美,具有永久艺术价值的细节。成功的细节描写往往能达到“一瞬传情,一目传神”的艺术境界。例如,刘卫的《回家》写少年海子在距家20余里的一所中学读书,为了节省每趟8分的车票钱,每周

都跑着回家。甚至为了不磨破鞋子,光着脚跑着回家。 “地冻天寒,娘老远的看见,海子赤着双脚,一双鞋套在手上,裹一身寒气跑回来。娘愣住了。海子看着爹

娘,怯生生地说:‘我没有穿鞋,我是光着脚跑回来的。’娘猛地搂住了海子,紧紧地搂住,红着眼睛流泪。爹却转身走出屋外,外面很冷,爹站在院子里一动不动。”

这段细节描写,让我们看到了一颗在冰天雪地里跳动着的热气腾腾的赤子之心。时间、空间、严寒、贫苦都不能阻隔海子对老家、对慈母的思念和向往,裹一身严寒的海子,血管里奔流着亲情的热血。 3.要写出人物个性,还要善于观察,做一个有心人,仔细观察周围人的言谈举止和精神状态,及时捕捉具有个性特征的细节,做好观察笔记,积累具有个性特点的写作素材。 然后再注意结合运用多种人物描写手法,如肖像描写、语言描写、行动描写、心理描写等,写出富有个性色彩的外貌、语言、行为和心理等。[尝试运笔] 假设有一天你迟到了,请写出同桌对你的关切之情,并写出人物的个性。

答: 参考答案:这一天,我脚步略带漂浮地走到了教室门口。“报告。”微沉的声音引起了老师与同学的注意。被批准进来后,我慢慢地走向座位,只感觉到一双眼睛一直在凝视着我。她悄悄地问我:“你怎么了?不舒服吗?”我没出声,只稍稍点了点头。她又连忙拉出我的手,摸了摸,“冰的,”她说,“没事吧?”我又点点头,就趴在桌上睡了起来。她见状也不多问了,继续上课,但我不时感觉到那双眼睛在看着我。下课了,她在我耳边轻声说:“这是这三节课的笔记,你拿去吧。作业等会儿再告诉你,你再睡一会儿吧。”我依然没出声,只觉得体内有她传过来的丝丝暖意。她,就是我的同桌张秀。课内素材 德国作家海因里希·伯尔的《流浪人,你若到斯巴……》通过一名德国伤兵的所见所闻所想,让我们看到了战争的惨无人道、牺牲者所处的绝境,以及被战争败坏了的整个年青一代。透过这一切,更让我们清醒地认识到造成民族灾难和个人不幸的根源——军国主义教育。

应用角度:“教育”“战争”“反思”等。鲜活素材 近日,杭州长河高级中学高二学生称,学校给他们制定了几条规矩:男女生不得成对单独出现在校园里,男女同学平时距离不能小于50厘米,男女生不得同桌吃饭。对此,校方表示禁令只有一条,男女生不得独处。副校长称,现在春暖花开,为防止早恋,给他们打个“预防针”。 [热评] 学校的管理者应该做的是如何进行引导,使中学生的青春萌动起到正面作用,促进学习和生活,而不是生硬地加以限制,把所有的感情都扼杀在萌芽状态。事实上,正处青春期的男女生之间互有好感,愿意相处,原本也是人之常情,即便是真有“独处”的迹象与“早恋”的苗头,也不应简单地禁止,强制性地隔离,以免弄巧成拙、适得其反。学校存在的价值和意义正在于引导和教育学生走上正确的人生道路,既然如此,对于“早恋”学生,学校当然更应尽到其教育与引导的责任才是,而不是用一条禁令来掩盖或遮蔽那些具体而真实的青春期情感。我的昂贵的腿

[德]海因里希·伯尔

这下子我就业在望了。他们寄了一张明信片给我,叫我到局里去一趟,我便遵命前往。局里的人既亲切又和气。他们拿出我的档案卡片,说了一声:“呣。”我也回了声:

“呣。”

“哪一条腿?”有一个官员问道。

“右腿。”

“整条腿?”

“整条。” “呣。”他又哼了一声,开始查阅各种各样的单子。我总算可以坐下来了。

他终于翻出一张单子,看来正是他所要找的。他说:“我看这里有适合您干的事,一件美差。您可以坐着干。到共和广场上一个公共厕所里去擦皮鞋。您看怎么样啊?”

“我不会擦皮鞋,我一向因为皮鞋擦不亮,引得大家侧目相看。”

“您可以学嘛,”他说,“什么事情都可以学会的。天下事难不倒德国人。您只要同意,可以免费上一期学习班。” “呣。”我哼了一声。

“那么同意了?”

“不,”我说,“我不干。我要求提高我的抚恤金。”

“您疯啦。”他回答时语气既亲切又温和。

“我没疯,谁也赔不起我的腿,我连多卖些烟都不行,他们现在制造了种种麻烦。” 那个人把身子往后仰,一直靠到椅子背上,深深地吸了一口气。“亲爱的朋友啊,”他感慨地说,“您这条腿可真贵得要命。我知道您今年二十九岁,身体很好,除了这条腿以外没有一点毛病。您可以活到七十岁。请您算一算,每月七十马克抚恤金,一年十二个月,那就是四十一乘十二乘七十。您算一下,不计利息就要多少钱。您不要以为只有您丢掉了一条腿,看来能够长寿的也不仅仅是您一个。现在您还要提高抚恤金呐!对不起,您真是疯了。” “先生,”我说,我也照样往椅子背上一靠,深深地吸了一口气,“我看您大大低估了我的腿的代价。我的腿要昂贵得多,这是一条非常昂贵的腿。还得说一下,我不仅身体健康,而且很遗憾,头脑也很健全。请您注意。”

“我的时间很紧。”

“请您注意!”我说,“我丢了这条腿,救了好些人的命,他们至今还在领取优厚的退休金。 “当时情况是这样的:我单枪匹马埋伏在前沿某个地方,奉命注意敌人何时来到,这样就可以让别人及时溜掉。后面司令部已经在打点东西,他们既不愿意跑得太早,也不愿意溜得太晚。原先我们是两个人在前沿,但是那一个被敌人打死了,他不必再花费你们的钱。他虽然已经结婚成家,但是您别怕,他的妻子身体健康,可以干活。那个人的性命可真便宜。他当兵才四个星期,所以只花了你们一张通知阵亡的明信片和一点点口粮的钱。他在那个时候算得上是个勇敢的士兵,他至少是真正给敌人打死的。后来就只剩我一个人在那里,并且害怕起来,天很冷,我也想溜之大吉,嘿,我正要溜的时候,突然……” “我的时间很紧。”那个人说着,开始找他的铅笔。

“不,请您听下去,”我说,“现在刚刚讲到有意思的地方。正当我要溜的时候,我的腿出了问题。我只得躺在那里。我想,既然溜不掉了,就把情况向后面报告吧。我报告了敌人的动静,他们就全都逃跑了,规规矩矩地一级跟着一级;先是师部,然后是团部,再后是营部,依此类推,始终规规矩矩地一级跟着一级溜走,只有一件混账事,那就是他们忘了把我带走,您懂吗?他们跑得太仓皇。真是件混账事情, 要不是我丢了这条腿,他们全都没命了,将军、上校、少校,一级一级数下去,全都得完蛋,那您就不必给他们退休金了。好,您算算看,我的腿值多少钱。那位将军才五十二岁,上校四十八岁,少校五十岁,他们个个没有一点毛病,身体健康,头脑健全。他们那种军事生活使得他们至少可以像兴登堡①一样活到八十岁。您计算一下:一百六十马克乘十二乘三十,完全可以估计他们平均还要活三十年,您看对吗?所以,我的腿成了一条贵得吓人的腿,成了一条我所能想象的最最昂贵的腿,您看是不是? “您真疯啦。”那个人说。

“没有,”我回答说,“我没有疯。对不起,我身体健康,头脑健全,遗憾的是,我在这条腿出毛病前两分钟没被打死,那样的话,就可以节省好多钱啦。”

“您到底接受这项差使不?”那个人问道。

“不。”我说完就走了。

[注] ①兴登堡(1847-1934),德国元帅,1925年起任德国总统。 [赏析] 这篇小说描写了德国战后一位伤残军人与伤残军人安置局工作人员之间发生的一件不愉快的事件。伤残军人与安置局工作人员通过对话形成了鲜明的对比,揭示了当时德国社会生活优越的人们思想的丑陋,他们根本不知道那些战争中牺牲的、伤残的人们用鲜血和生命换来的幸福生活的来之不易。揭示了二战后德国伤残军人的真实生活,语言简洁,情节简单,但主旨深刻,不愧为一篇经典作品。