【三维设计】2014届高中语文 专题二 第8课 图片两组配套课件 苏教版必修2

文档属性

| 名称 | 【三维设计】2014届高中语文 专题二 第8课 图片两组配套课件 苏教版必修2 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 873.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-11-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

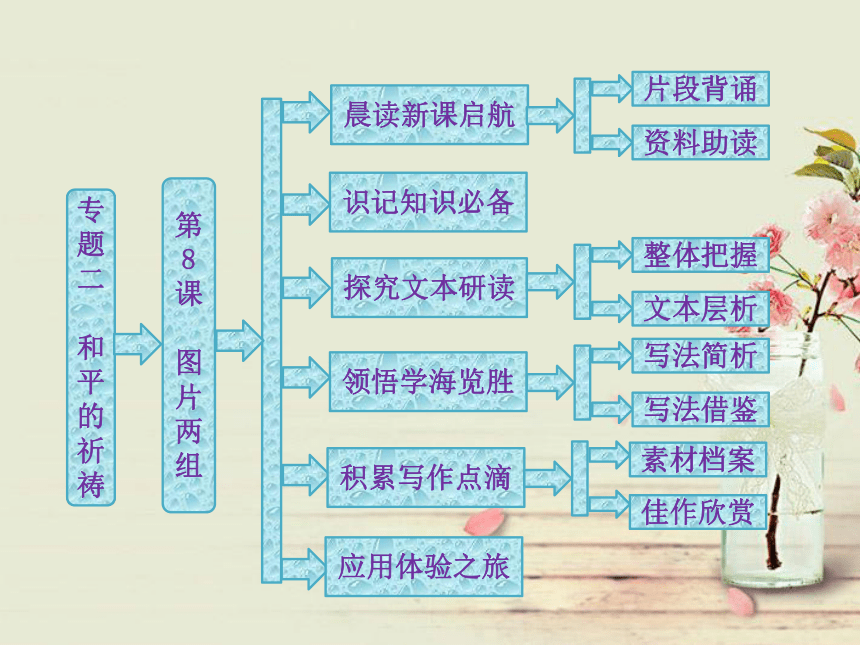

课件57张PPT。专题二

和平的祈祷晨读新课启航第8课

图片两组识记知识必备探究文本研读领悟学海览胜积累写作点滴应用体验之旅片段背诵资料助读整体把握文本层析写法简析写法借鉴素材档案佳作欣赏和 平

和平不是一个简单的问题。远古时代,部落里的族人用手中的木棒拼命抵抗外族,用生命换取和平之后的牛羊成群,果实累累。以后的几个世纪,人们手持利刃跨上战马,驰骋沙场一生,用血为子孙扩大领土,以使他们拥有永久的和平。现在的和平,将各式各样的强杀伤力武器搬上历史的舞台进行激烈的“演绎”。我不知道将来的社会人们为了和平又会怎样,我只知道和平的代价很大。和平用每一次的战争换取,而此后又会因为种种原因使人们决定再次用战争去创造新的和平。战争的代价实在太大了,人们不得不发自肺腑地开始呼唤和平。 历史的每一页都有血腥的场景,我不知道将来的历史长河会不会殷红一片。和平的白鸽倘若沾上鲜血就再难高飞。请大家记住战争的苦痛,带着和平的心愿放飞手中的洁白,微笑地,看着它融入远方的那一片湛蓝! 本课两组图片展现的都是第二次世界大战中一些真实的场面。这场史无前例的人类浩劫,让5 000万人在炮火与硝烟中丧失了生命,人类文明遭受空前破坏!战争造成四万亿美元的财产损失!全世界国民生产总值的三分之二付之一炬!这一切是人类历史悲惨一页的真实见证,曾经伤痕累累的大地和饱受摧残凌辱的心灵,需要人类对自身的疯狂行为进行深刻的反省。研究两组历史图片,透过摄影师定格的瞬间来审视战争对生命尊严的践踏,让这些无声的呐喊祈祷人类永久的和平。摄影作品

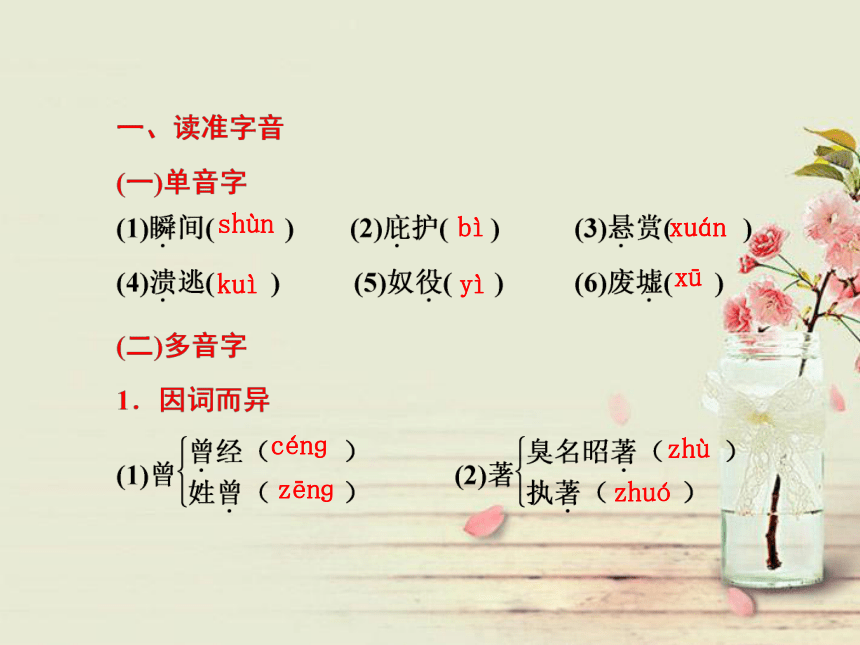

摄影作品主要是通过画面反映社会生活的一种文学样式,它比文字表现更直观。而抓取什么样的镜头、反映怎样的社会生活,往往取决于作者的主观情感。情感是主体评价客观事物是否符合自己需要的一种态度体验,它的基本特征表现为人们的喜怒哀乐。一个摄影记者的个人情感,必须与新闻事件的本质统一起来,与新闻事件内在的历史趋势统一起来。只有达到了这种统一,主体情感才有助于新闻事件的再现。shùnbìxuánkuìyìxūcénɡzēnɡzhùzhuóshènɡchénɡnìnɡnínɡ摄蹑蹑慑镊嗫溃馈匮篑聩撤辙澈震振赈三、用准词语

1.踪影 踪迹踪影踪迹2.辛酸 心酸辛酸心酸[内容提要] 课文选取了两组图片,第一组图片重在表现战争给人类带来的苦难,每一幅图片都在讲述着一个悲惨的故事。摄影记者都是从战争给儿童和妇女带来的灾难这个角度来表现战争的罪恶的。第二组图片主要表现人们胜利后的喜悦。经历了14年苦难的中国东北人民、痛苦的伦敦妇女欢呼胜利的情景让人激动,也让人情不自禁地想起战争的苦难。[结构概览]一、阅读第一组图片,回答下面问题。

(一)梳理行文脉络 (二)解读文本精要

1.从第一组图一、图二可以看出哪些细节?

[对应考点:分析图片细节]

提示:图一:图中的失去了父母的小孩已经受伤,周围已被夷为平地。图二:空旷的飞机场上横着一根拐杖,从他的妻子的左腿处可以看到另外一根拐杖。他出征的时候是迈着军人的步伐走的,归来则只有一条腿,他和他的妻子拥抱时只用了一条手臂。 2.第一组图二中的军人丈夫在拥抱妻子时为什么只用一条手臂呢?

[对应考点:分析图片细节]

提示:是战争让他失去了一条腿,他不得不拄着双拐,在和妻子拥抱的时候也不得不用其中一只手拄着拐杖,是战争夺去了他一个正常人应有的正常动作。可见战争是多么的残酷。 3. 第一组图片中尽管摄影者各不相同,但有三幅都拍摄到了儿童,这是为什么?

[对应考点:分析表现技巧]

提示:这些摄影者之所以不约而同将镜头对准孩子,是因为小孩子本应该无忧无虑,但战争却让他们面临着死亡的威胁,遭受生离死别之痛,忍受精神的折磨。摄影者以他们为作品的题材,更能控诉战争的罪恶。 4.第四幅图片,作者采用什么手法表达战争主题?

[对应考点:分析表现手法]

提示:烘托手法。尸体胡乱摆放在路边,孩子是面无表情的,熟视无睹的,孩子对死亡已经失去了恐惧感,其情感已经麻木或可能丧失。孩子的心灵遭到扭曲,这可能是战争的最大破坏点。图片从侧面表现了战争对孩子精神的摧残和纳粹分子的罪恶。5.请为第一组的每幅图加一个小标题。

[对应考点:拟标题]

第一幅图:_________________________________________

第二幅图:_________________________________________

第三幅图:_________________________________________

第四幅图:_________________________________________提示:“血泊中的哭声”或“永不覆灭的呼喊”

“战争的烙印”或“无言的瞬间”

“沉默的泪水”或“离别”

“孤独的行走”或“活着并记住” 6.第二组图片中图一给人以怎样的联想?

[对应考点:分析图片内容]

提示:东北人民自“九一八”以后遭受了整整14年的苦难,从图片中人们欢快的脸上足以看出这胜利的宝贵,这和平的来之不易。这幅照片画面充实,格调高昂,令人振奋:过去被奴役的痛苦将一去不返,而新生活的甜蜜和幸福将渐渐来临。这是人们对未来生活的憧憬,对和平生活的呼唤。 7.在第二组图片中图二的提示语“节日的盛装”说明了什么?

[对应考点:概括图片主题]

提示:“节日的盛装”一方面说明饱受苦难的妇女们并没有丧失对美好生活的希望,另一方面也说明法西斯投降的时刻,就是她们心中的节日。 8.第二组图片中图一和图二共同反映了怎样的主题?

[对应考点:概括图片主题]

提示:人类憎恨战争,期盼和平。这组图片,记录了20世纪40年代世界反法西斯战争取得全面胜利的史实。 1.捕捉瞬间,以小见大,再现历史真实

就一个时代而言,一幅照片所反映的内容是很有限的,但摄影者通过对瞬间场面的捕捉,以小见大,再现了历史的真实,给人永远的回忆、深深的思考。第一组图片中的四幅照片真实地再现了战争对人们肉体上和精神上的摧残。第二组图片中的两幅照片真实地再现了战争结束后世界各地人民庆祝胜利、和平的热闹场面。 2.巧用对比手法

两组图片都与战争有关,主题都是战争与和平,但它们的主旨、情感、表现手法却不相同。一边是战争、离别、痛哭,一边是和平、团聚、欢笑,不用过多的讲解,鲜明的视觉对比已将主题表达得淋漓尽致。两组照片合在一起,一喜一悲,一哭一笑,形成了鲜明的对比,从而更深刻地揭露了战争的罪恶,表达了世界人民渴望和平的愿望。[技法指导] 如何读懂图片,体会图片震撼人心的力量

1.看:抓住图片中的细节,看图片中的事物并分析相互间的关系。(读显性信息)

2.想:通过联想和想像,结合具体的时代背景,读出图片背后的丰富内涵。(读隐性信息)

3.揣摩:关注细节,揣摩创作者的创作意图。

4.思考:思考图片的社会意义。

在读懂图片的基础上,体会震撼人心的力量,表达要运用一定的修辞手法,使语言有文采,并富有感情。[尝试运笔] 右面是著名摄影家尤素福·卡什在

二战时期拍摄的英国首相丘吉尔的艺术

肖像,名为《愤怒的丘吉尔》,这幅照

片被《镜头》杂志称为摄影史上采用率

最高的一幅摄影作品。试体会该图片震撼人心的力量,并写成文字。答: 参考答案:世界大战中卡什拍摄的著名人物像作品《愤怒的丘吉尔》中,丘吉尔的表情准确地刻画出了丘吉尔狮子般的性格,对希特勒的愤怒跃然纸上,令英国宣传部门欣喜若狂,他们把图片印制成成千上万的图片传单,张贴在英国的大街小巷,甚至每一个冲锋陷阵的士兵口袋里都装着这张著名的图片,民众的视觉通过图片得到了真实延伸,愤怒的首相鼓舞着他们抗击德寇的必胜信念。课内素材 第一组第一则图片中,刚刚被日军轰炸过的火车站废墟中,一个浑身染满鲜血的孩童正坐在轰炸过的地上大哭。原照片有这样的说明:“美国人不大注意日本人蜂拥入侵中国,不大注意吊眼睛民族的战争和他的东方式的野蛮,没有什么人注意蒋介石军队在上海的殊死战斗,也不注意日本的飞机军舰每天对它的轰炸。”记者王小亭拍下的这张照片告诉全世界,日本侵略者在上海干了些什么。两个星期之后,这张照片频频出现在美国的银幕、杂志和报刊上,突然之间,通过这个小小的哭叫着的孩子,亚洲的战争有了意义。愤怒的美国人民要求日本停止轰炸,可见,这张照片已经在唤醒美国人民的良知上发生了作用。这正是摄影者所要表达的意图,即告诉全世界人民,日本在中国犯下的滔天罪行。正是因为这张照片,中国与日本的战争一下子成为全世界关注的焦点,中国的抗日战争获得了国际上的同情与支持。最终,中国赢得了反法西斯的胜利。

应用角度:“反对战争”“热爱和平”“铭记历史”等。鲜活素材 今年是诗圣杜甫诞辰1 300周年,相关纪念活动未见多大影响,倒是近日微博上疯传的有关他的图画围观者众。在一组“杜甫最近很忙”的中学语文课本涂鸦画里,杜甫时而手扛机枪,时而挥刀切瓜,时而身骑白马,时而脚踏摩托……这些形象不一的恶搞图画让网友乐翻了天,杜甫也由此迅速成为“微博红人”。此举惹恼了杜甫草堂博物馆负责人,怒斥网友将杜甫画像拿来涂鸦,是对杜甫的一种亵渎,也是对传统文化的不尊重。 [热评] 实际上,类似恶搞的现象,在前几年就出现过,比如拿达·芬奇的名画开涮,用名人的照片换掉头像。这种恶搞的手法并不新鲜,只是这次放到了诗圣杜甫身上,有人就觉得网友行为很过分,恶搞也要看对象,不够尊重传统文化。这种观点确乎有点“迂腐”。如果仅仅因为一组涂鸦画,杜甫的形象就会受到“亵渎”,那这种形象也实在太弱不禁风了,只是被供上神坛的假象。前人早就说过,“李杜文章在,光焰万丈长”。一组涂鸦画,不会有损丝毫杜甫的历史地位和诗作光辉。 不过,这些涂鸦在博人一笑之余,也值得让人深思,传统文化在今天究竟怎样才能得到继承和发扬?杜甫诗篇中蕴含的伟大精神,其博大的胸襟,如今还有多少人会理解呢?网友可以调侃杜甫的画像,但倘若愿意真正走近杜甫,尝试领略其文学境界,那才是美事。否则,弄几幅涂鸦聊作大众娱乐,只会倍增这个世界的轻薄无聊而已。美国老兵的中国情缘

陆锡增

威廉·大卫是我到美国后认识的第一位美国朋友,那是在一个偶然的机会相识的。我到美国后住在SENDERA社区,这是一个有近千座庭院别墅的居民小区,住在这里的每户人家都有三百平方米以上的洋房和足有两个篮球场那么大的院子,家家户户的大门总是关着,从来没有人串门。住在一起几年,也不一定知道邻居来自哪个国家,操何种语言,更不知道他们的姓名、职业。 来美国两个月后的一个星期日上午,我从汽车库里将垃圾桶推到门口的马路边上。这时,正巧马路对面洋房里一个老头也推了垃圾桶出来,他大概看出我是中国人,向我走了过来,友善地望了望我,问:“Are you from China?”

“Yes.”我回答。接着他又用英语和我讲了起来。我只粗通英文,连忙用中国话告诉他我不太懂英语。谁知他竟听懂了。随即改用生硬的中国话告诉我他叫威廉·大卫,在中国生活过一段时间,他对中国人极有感情。我仔细打量了他。他一米八左右的个子,年龄在八十岁上下,满头白发,朴素的服装,只是颈项里围着厚厚的棉领圈。我笑着问他:“天气已经暖和了,你怎么还围着棉领圈啊?”他听了有些激动,脸红红的,缓缓地摇了摇头,不知该回答什么。他邀我去他家坐坐。我到美国后,从没有到美国人的家里去过,就带着好奇心一点头同意了。 走到大卫家前院,只见一位白发老太太弯着腰正在花圃里侍弄花草。花圃里姹紫嫣红,各种说不出名的花朵争奇斗艳。她见到有人进院,并且是中国人,立即站了起来,热情地邀我进屋。大卫告诉我,这是他夫人,叫琳娜,是法国人。

我们坐下来,一边喝咖啡,一边热情地攀谈着。大卫向我述说了他到中国的经过和围着棉领圈的原因。 原来,第二次世界大战时期,他刚十七八岁,踊跃报名参加了陈纳德的飞虎队,经过短期集训后,到中国西南省份抗击日本侵略者。他勇敢杀敌,受到了褒奖。可是有一次,他驾驶的飞机被击落,他跳伞落在一片沼泽地里,爬也爬不出来,被苗族老百姓救了起来。他掏出服役证,苗族老百姓看也不看,说知道他是美国人,是来帮助抗日的,是中国人的朋友,不光招待他吃了饭,还把他护送到了部队大本营。日本投降后,他回到了美国,成了英雄,受到了嘉奖。1951年,他又被派往朝鲜,他知道朝鲜战场上有中国人,他也清楚地记得中国老百姓说他“是中国人的朋友”。开枪去打朋友吗?但是军令难违,不得不这样。在战争中,他驾驶的飞机被击落,他跳伞跳到山谷中,颈部受了重伤。他醒来时,已躺在志愿军战俘营的病床上。他清楚地知道,要不是志愿军及时地把他救起来,他可能就永远葬身在那山谷里了。1953年停战协定签订后,他被释放回国,受伤的颈部却留下了残疾,只要风一吹,就痛得要命,因此不得不成年累月围着棉领圈。 大卫讲得很动感情,讲到苗族老百姓称他“是中国人的朋友”时,满脸兴奋,满面笑容;讲到朝鲜战场上打仗时,满脸通红,满面羞愧。他说他现在虽然到了耄耋之年,但对中国人民始终怀有深厚的感情,见到中国人都感到特别亲切。大卫最后深有感触地说:“第一次打仗,我是踊跃报名去的,中国人把我当成了朋友;第二次到朝鲜,我是被硬派出去的,中国人俘虏了我,又救活了我。战争可以使人们变成朋友,同样,战争又会使朋友变成仇敌,要是永久和平多好。”大卫讲完后,紧紧地握着我的手,久久地久久地没有松开。 [赏析] 威廉·大卫对中国感情深厚的背后是对和平的向往,对美好幸福生活的向往。“战争可以使人们变成朋友,同样,战争又会使朋友变成仇敌,要是永久和平多好”是这位经历多次战争的美国老兵的肺腑之言,也是世界上所有热爱和平的人的心声。

和平的祈祷晨读新课启航第8课

图片两组识记知识必备探究文本研读领悟学海览胜积累写作点滴应用体验之旅片段背诵资料助读整体把握文本层析写法简析写法借鉴素材档案佳作欣赏和 平

和平不是一个简单的问题。远古时代,部落里的族人用手中的木棒拼命抵抗外族,用生命换取和平之后的牛羊成群,果实累累。以后的几个世纪,人们手持利刃跨上战马,驰骋沙场一生,用血为子孙扩大领土,以使他们拥有永久的和平。现在的和平,将各式各样的强杀伤力武器搬上历史的舞台进行激烈的“演绎”。我不知道将来的社会人们为了和平又会怎样,我只知道和平的代价很大。和平用每一次的战争换取,而此后又会因为种种原因使人们决定再次用战争去创造新的和平。战争的代价实在太大了,人们不得不发自肺腑地开始呼唤和平。 历史的每一页都有血腥的场景,我不知道将来的历史长河会不会殷红一片。和平的白鸽倘若沾上鲜血就再难高飞。请大家记住战争的苦痛,带着和平的心愿放飞手中的洁白,微笑地,看着它融入远方的那一片湛蓝! 本课两组图片展现的都是第二次世界大战中一些真实的场面。这场史无前例的人类浩劫,让5 000万人在炮火与硝烟中丧失了生命,人类文明遭受空前破坏!战争造成四万亿美元的财产损失!全世界国民生产总值的三分之二付之一炬!这一切是人类历史悲惨一页的真实见证,曾经伤痕累累的大地和饱受摧残凌辱的心灵,需要人类对自身的疯狂行为进行深刻的反省。研究两组历史图片,透过摄影师定格的瞬间来审视战争对生命尊严的践踏,让这些无声的呐喊祈祷人类永久的和平。摄影作品

摄影作品主要是通过画面反映社会生活的一种文学样式,它比文字表现更直观。而抓取什么样的镜头、反映怎样的社会生活,往往取决于作者的主观情感。情感是主体评价客观事物是否符合自己需要的一种态度体验,它的基本特征表现为人们的喜怒哀乐。一个摄影记者的个人情感,必须与新闻事件的本质统一起来,与新闻事件内在的历史趋势统一起来。只有达到了这种统一,主体情感才有助于新闻事件的再现。shùnbìxuánkuìyìxūcénɡzēnɡzhùzhuóshènɡchénɡnìnɡnínɡ摄蹑蹑慑镊嗫溃馈匮篑聩撤辙澈震振赈三、用准词语

1.踪影 踪迹踪影踪迹2.辛酸 心酸辛酸心酸[内容提要] 课文选取了两组图片,第一组图片重在表现战争给人类带来的苦难,每一幅图片都在讲述着一个悲惨的故事。摄影记者都是从战争给儿童和妇女带来的灾难这个角度来表现战争的罪恶的。第二组图片主要表现人们胜利后的喜悦。经历了14年苦难的中国东北人民、痛苦的伦敦妇女欢呼胜利的情景让人激动,也让人情不自禁地想起战争的苦难。[结构概览]一、阅读第一组图片,回答下面问题。

(一)梳理行文脉络 (二)解读文本精要

1.从第一组图一、图二可以看出哪些细节?

[对应考点:分析图片细节]

提示:图一:图中的失去了父母的小孩已经受伤,周围已被夷为平地。图二:空旷的飞机场上横着一根拐杖,从他的妻子的左腿处可以看到另外一根拐杖。他出征的时候是迈着军人的步伐走的,归来则只有一条腿,他和他的妻子拥抱时只用了一条手臂。 2.第一组图二中的军人丈夫在拥抱妻子时为什么只用一条手臂呢?

[对应考点:分析图片细节]

提示:是战争让他失去了一条腿,他不得不拄着双拐,在和妻子拥抱的时候也不得不用其中一只手拄着拐杖,是战争夺去了他一个正常人应有的正常动作。可见战争是多么的残酷。 3. 第一组图片中尽管摄影者各不相同,但有三幅都拍摄到了儿童,这是为什么?

[对应考点:分析表现技巧]

提示:这些摄影者之所以不约而同将镜头对准孩子,是因为小孩子本应该无忧无虑,但战争却让他们面临着死亡的威胁,遭受生离死别之痛,忍受精神的折磨。摄影者以他们为作品的题材,更能控诉战争的罪恶。 4.第四幅图片,作者采用什么手法表达战争主题?

[对应考点:分析表现手法]

提示:烘托手法。尸体胡乱摆放在路边,孩子是面无表情的,熟视无睹的,孩子对死亡已经失去了恐惧感,其情感已经麻木或可能丧失。孩子的心灵遭到扭曲,这可能是战争的最大破坏点。图片从侧面表现了战争对孩子精神的摧残和纳粹分子的罪恶。5.请为第一组的每幅图加一个小标题。

[对应考点:拟标题]

第一幅图:_________________________________________

第二幅图:_________________________________________

第三幅图:_________________________________________

第四幅图:_________________________________________提示:“血泊中的哭声”或“永不覆灭的呼喊”

“战争的烙印”或“无言的瞬间”

“沉默的泪水”或“离别”

“孤独的行走”或“活着并记住” 6.第二组图片中图一给人以怎样的联想?

[对应考点:分析图片内容]

提示:东北人民自“九一八”以后遭受了整整14年的苦难,从图片中人们欢快的脸上足以看出这胜利的宝贵,这和平的来之不易。这幅照片画面充实,格调高昂,令人振奋:过去被奴役的痛苦将一去不返,而新生活的甜蜜和幸福将渐渐来临。这是人们对未来生活的憧憬,对和平生活的呼唤。 7.在第二组图片中图二的提示语“节日的盛装”说明了什么?

[对应考点:概括图片主题]

提示:“节日的盛装”一方面说明饱受苦难的妇女们并没有丧失对美好生活的希望,另一方面也说明法西斯投降的时刻,就是她们心中的节日。 8.第二组图片中图一和图二共同反映了怎样的主题?

[对应考点:概括图片主题]

提示:人类憎恨战争,期盼和平。这组图片,记录了20世纪40年代世界反法西斯战争取得全面胜利的史实。 1.捕捉瞬间,以小见大,再现历史真实

就一个时代而言,一幅照片所反映的内容是很有限的,但摄影者通过对瞬间场面的捕捉,以小见大,再现了历史的真实,给人永远的回忆、深深的思考。第一组图片中的四幅照片真实地再现了战争对人们肉体上和精神上的摧残。第二组图片中的两幅照片真实地再现了战争结束后世界各地人民庆祝胜利、和平的热闹场面。 2.巧用对比手法

两组图片都与战争有关,主题都是战争与和平,但它们的主旨、情感、表现手法却不相同。一边是战争、离别、痛哭,一边是和平、团聚、欢笑,不用过多的讲解,鲜明的视觉对比已将主题表达得淋漓尽致。两组照片合在一起,一喜一悲,一哭一笑,形成了鲜明的对比,从而更深刻地揭露了战争的罪恶,表达了世界人民渴望和平的愿望。[技法指导] 如何读懂图片,体会图片震撼人心的力量

1.看:抓住图片中的细节,看图片中的事物并分析相互间的关系。(读显性信息)

2.想:通过联想和想像,结合具体的时代背景,读出图片背后的丰富内涵。(读隐性信息)

3.揣摩:关注细节,揣摩创作者的创作意图。

4.思考:思考图片的社会意义。

在读懂图片的基础上,体会震撼人心的力量,表达要运用一定的修辞手法,使语言有文采,并富有感情。[尝试运笔] 右面是著名摄影家尤素福·卡什在

二战时期拍摄的英国首相丘吉尔的艺术

肖像,名为《愤怒的丘吉尔》,这幅照

片被《镜头》杂志称为摄影史上采用率

最高的一幅摄影作品。试体会该图片震撼人心的力量,并写成文字。答: 参考答案:世界大战中卡什拍摄的著名人物像作品《愤怒的丘吉尔》中,丘吉尔的表情准确地刻画出了丘吉尔狮子般的性格,对希特勒的愤怒跃然纸上,令英国宣传部门欣喜若狂,他们把图片印制成成千上万的图片传单,张贴在英国的大街小巷,甚至每一个冲锋陷阵的士兵口袋里都装着这张著名的图片,民众的视觉通过图片得到了真实延伸,愤怒的首相鼓舞着他们抗击德寇的必胜信念。课内素材 第一组第一则图片中,刚刚被日军轰炸过的火车站废墟中,一个浑身染满鲜血的孩童正坐在轰炸过的地上大哭。原照片有这样的说明:“美国人不大注意日本人蜂拥入侵中国,不大注意吊眼睛民族的战争和他的东方式的野蛮,没有什么人注意蒋介石军队在上海的殊死战斗,也不注意日本的飞机军舰每天对它的轰炸。”记者王小亭拍下的这张照片告诉全世界,日本侵略者在上海干了些什么。两个星期之后,这张照片频频出现在美国的银幕、杂志和报刊上,突然之间,通过这个小小的哭叫着的孩子,亚洲的战争有了意义。愤怒的美国人民要求日本停止轰炸,可见,这张照片已经在唤醒美国人民的良知上发生了作用。这正是摄影者所要表达的意图,即告诉全世界人民,日本在中国犯下的滔天罪行。正是因为这张照片,中国与日本的战争一下子成为全世界关注的焦点,中国的抗日战争获得了国际上的同情与支持。最终,中国赢得了反法西斯的胜利。

应用角度:“反对战争”“热爱和平”“铭记历史”等。鲜活素材 今年是诗圣杜甫诞辰1 300周年,相关纪念活动未见多大影响,倒是近日微博上疯传的有关他的图画围观者众。在一组“杜甫最近很忙”的中学语文课本涂鸦画里,杜甫时而手扛机枪,时而挥刀切瓜,时而身骑白马,时而脚踏摩托……这些形象不一的恶搞图画让网友乐翻了天,杜甫也由此迅速成为“微博红人”。此举惹恼了杜甫草堂博物馆负责人,怒斥网友将杜甫画像拿来涂鸦,是对杜甫的一种亵渎,也是对传统文化的不尊重。 [热评] 实际上,类似恶搞的现象,在前几年就出现过,比如拿达·芬奇的名画开涮,用名人的照片换掉头像。这种恶搞的手法并不新鲜,只是这次放到了诗圣杜甫身上,有人就觉得网友行为很过分,恶搞也要看对象,不够尊重传统文化。这种观点确乎有点“迂腐”。如果仅仅因为一组涂鸦画,杜甫的形象就会受到“亵渎”,那这种形象也实在太弱不禁风了,只是被供上神坛的假象。前人早就说过,“李杜文章在,光焰万丈长”。一组涂鸦画,不会有损丝毫杜甫的历史地位和诗作光辉。 不过,这些涂鸦在博人一笑之余,也值得让人深思,传统文化在今天究竟怎样才能得到继承和发扬?杜甫诗篇中蕴含的伟大精神,其博大的胸襟,如今还有多少人会理解呢?网友可以调侃杜甫的画像,但倘若愿意真正走近杜甫,尝试领略其文学境界,那才是美事。否则,弄几幅涂鸦聊作大众娱乐,只会倍增这个世界的轻薄无聊而已。美国老兵的中国情缘

陆锡增

威廉·大卫是我到美国后认识的第一位美国朋友,那是在一个偶然的机会相识的。我到美国后住在SENDERA社区,这是一个有近千座庭院别墅的居民小区,住在这里的每户人家都有三百平方米以上的洋房和足有两个篮球场那么大的院子,家家户户的大门总是关着,从来没有人串门。住在一起几年,也不一定知道邻居来自哪个国家,操何种语言,更不知道他们的姓名、职业。 来美国两个月后的一个星期日上午,我从汽车库里将垃圾桶推到门口的马路边上。这时,正巧马路对面洋房里一个老头也推了垃圾桶出来,他大概看出我是中国人,向我走了过来,友善地望了望我,问:“Are you from China?”

“Yes.”我回答。接着他又用英语和我讲了起来。我只粗通英文,连忙用中国话告诉他我不太懂英语。谁知他竟听懂了。随即改用生硬的中国话告诉我他叫威廉·大卫,在中国生活过一段时间,他对中国人极有感情。我仔细打量了他。他一米八左右的个子,年龄在八十岁上下,满头白发,朴素的服装,只是颈项里围着厚厚的棉领圈。我笑着问他:“天气已经暖和了,你怎么还围着棉领圈啊?”他听了有些激动,脸红红的,缓缓地摇了摇头,不知该回答什么。他邀我去他家坐坐。我到美国后,从没有到美国人的家里去过,就带着好奇心一点头同意了。 走到大卫家前院,只见一位白发老太太弯着腰正在花圃里侍弄花草。花圃里姹紫嫣红,各种说不出名的花朵争奇斗艳。她见到有人进院,并且是中国人,立即站了起来,热情地邀我进屋。大卫告诉我,这是他夫人,叫琳娜,是法国人。

我们坐下来,一边喝咖啡,一边热情地攀谈着。大卫向我述说了他到中国的经过和围着棉领圈的原因。 原来,第二次世界大战时期,他刚十七八岁,踊跃报名参加了陈纳德的飞虎队,经过短期集训后,到中国西南省份抗击日本侵略者。他勇敢杀敌,受到了褒奖。可是有一次,他驾驶的飞机被击落,他跳伞落在一片沼泽地里,爬也爬不出来,被苗族老百姓救了起来。他掏出服役证,苗族老百姓看也不看,说知道他是美国人,是来帮助抗日的,是中国人的朋友,不光招待他吃了饭,还把他护送到了部队大本营。日本投降后,他回到了美国,成了英雄,受到了嘉奖。1951年,他又被派往朝鲜,他知道朝鲜战场上有中国人,他也清楚地记得中国老百姓说他“是中国人的朋友”。开枪去打朋友吗?但是军令难违,不得不这样。在战争中,他驾驶的飞机被击落,他跳伞跳到山谷中,颈部受了重伤。他醒来时,已躺在志愿军战俘营的病床上。他清楚地知道,要不是志愿军及时地把他救起来,他可能就永远葬身在那山谷里了。1953年停战协定签订后,他被释放回国,受伤的颈部却留下了残疾,只要风一吹,就痛得要命,因此不得不成年累月围着棉领圈。 大卫讲得很动感情,讲到苗族老百姓称他“是中国人的朋友”时,满脸兴奋,满面笑容;讲到朝鲜战场上打仗时,满脸通红,满面羞愧。他说他现在虽然到了耄耋之年,但对中国人民始终怀有深厚的感情,见到中国人都感到特别亲切。大卫最后深有感触地说:“第一次打仗,我是踊跃报名去的,中国人把我当成了朋友;第二次到朝鲜,我是被硬派出去的,中国人俘虏了我,又救活了我。战争可以使人们变成朋友,同样,战争又会使朋友变成仇敌,要是永久和平多好。”大卫讲完后,紧紧地握着我的手,久久地久久地没有松开。 [赏析] 威廉·大卫对中国感情深厚的背后是对和平的向往,对美好幸福生活的向往。“战争可以使人们变成朋友,同样,战争又会使朋友变成仇敌,要是永久和平多好”是这位经历多次战争的美国老兵的肺腑之言,也是世界上所有热爱和平的人的心声。