【三维设计】2014届高中语文 专题三 第11课 念奴娇 赤壁怀古 永遇乐 京口北固亭怀古配套课件 苏教版必修2

文档属性

| 名称 | 【三维设计】2014届高中语文 专题三 第11课 念奴娇 赤壁怀古 永遇乐 京口北固亭怀古配套课件 苏教版必修2 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 611.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-11-01 15:04:24 | ||

图片预览

文档简介

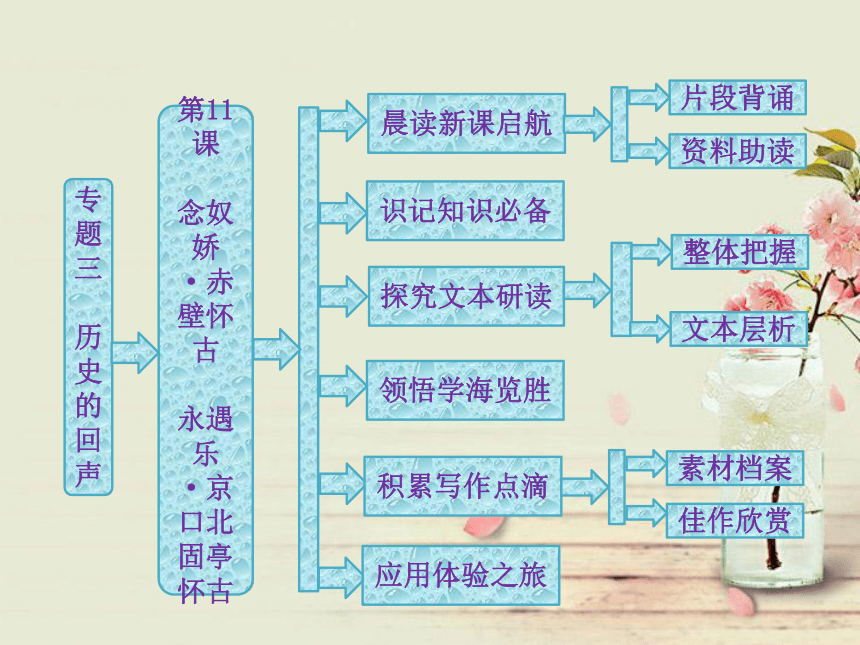

课件59张PPT。专题三

历史的回声晨读新课启航第11课

念奴娇·赤壁怀古

永遇乐·京口北固亭怀古识记知识必备探究文本研读领悟学海览胜积累写作点滴应用体验之旅片段背诵资料助读整体把握文本层析素材档案佳作欣赏豁 达

1.豁达是一种生活艺术。豁达的人既不离金钱物欲太近,也不离现实生活太远,它使人与生活保持恰当的距离;豁达是一种自信,“自信人生二百年,会当水击三千里”,自信与豁达使人到达美妙的人生境界而不卷入世俗的牢笼,不虚度年华;豁达是一种谦虚,天不言自高,地不言自厚,大智若愚,沉默是金;豁达是一种素养,尖刻、势利、贪婪、嫉妒,几乎与他无缘,他不会文过饰非,更不会暗箭伤人;豁达是一种宽容,在他面前你不必为做错一件事而惴惴不安,也不必为得罪他而提心吊胆,他知道,“海纳百川,有容乃大”; 豁达是一种光明磊落,黑即是黑,是鹿决不会说成是马;豁达又是一种乐观、豪爽,豁达的人能驱散生活中的痛苦和眼泪,不被日常琐事所困扰,不论生活怎样折磨他、欺骗他,他永远潇洒、坦荡、热情、开朗,不卑又不亢,清正鹤立;豁达是人性智慧的表现,豁达的人拥有的是快乐,人生真正的快乐。

如果你想做生活的智者,那么就请自信、乐观、宽容、热情、光明磊落地对待生活。豁达之美,其实就在你身边。

——罗静 《豁达之美》 2.能战胜千百次失败后的沮丧,百折不挠,重新奋起是豁达;不畏讥讽、中伤、打击、陷害,义无返顾,走自己的路,是豁达;到山穷水尽处,仍能眺见柳暗花明,是豁达;勇于承认别人的长处,善于发现和调整自己的短处,是豁达;能够摆脱荣辱祸福的恩怨纠缠、成败得失的狗苟蝇营,是豁达。豁达是人活着的一种因素,是生存的艺术。通常人们交友,都会寻找那些豁达的人。 狭隘的人何以变得豁达呢?首先要摒弃各种世俗杂念,少去理会那些堵塞心胸的噪音、玷污举止的画面;其次要善于原谅人,多和诚恳之人交朋友,从他们身上学习许多为人之道。生活中许多糟糕事,听了不如不听,见了不如不见,要有盲者、聋者的智慧,去听无声之声,去看无色之色,当我们闭上双眼,即看到心中无限的世界美轮美奂;当我们掩上双耳,即听到大自然生机盎然的勃发之声。心境变宽了,并且纤尘不染! “世界上比天空更宽阔的是人的心灵。”要有这样一颗美好的心灵,就必须放下各种心理包袱,使真诚、热情、谦虚、勇敢、坚定……成为自己立身处世的法宝,努力成为一个真正豁达的人。 豪放词宗——苏轼

苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。谥号“文忠”。元丰三年(1080年)因“乌台诗案”受诬陷被贬黄州任团练副使,在黄州四年多,曾于城东之东坡开荒种田,故自号“东坡居士”。晚年被贬惠州、儋州。大赦北还,途中病死在常州,葬于河南郏县,追谥文忠公。人称“苏东坡”。他与父亲苏洵、弟弟苏辙皆以文学名世,世称“三苏”,他的书法与蔡襄、黄庭坚、米芾合称“宋四家”,善画竹木怪石,其画论、书论也有卓见。苏轼是北宋继欧阳修之后的文坛领袖,散文与欧阳修齐名,诗歌与黄庭坚齐名,他的词气势磅礴,风格豪放,一改词的婉约,与南宋辛弃疾并称“苏辛”,同为豪放派代表词人。作品有《东坡七集》《东坡乐府》等。“词中之龙”——辛弃疾

辛弃疾(1140-1207),南宋词人。字幼安,号稼轩,历城(今山东济南)人。绍兴三十一年(1161)曾随耿京在山东起兵抗金,后在南宋先后任建康通判,江南、湖南、湖北安抚使等职,有政声。因与当权者不合而屡遭贬抑,一生郁郁不得志,最终忧愤而死。辛弃疾有将相之才而不能施展,只能将一腔忠愤寄于词间。他与苏轼同为豪放派的代表,合称“苏辛”。著有《稼轩长短句》,奏疏《美芹十论》《九议》等。 元丰二年(1079)三月,苏轼移任湖州(浙江省吴兴县)。临行前,他写了一篇《湖州谢上表》,令监察御史们不满。御史李定、何正臣、舒亶等人搜集证据,指证苏轼在诗文中歪曲事实诽谤朝廷。苏轼被逮捕入狱,在御史台内遭到严刑拷问。苏轼被拘禁近百日,是年十二月二十八日,蒙神宗的恩赐被判流放黄州(湖北省黄冈县),获释后离开御史台之

狱。后人把这桩案件的告诉状和供述书编纂为一部《乌台诗案》。“乌台”即御史台。由于此案的发起者都是御史台的言官,因此称为“乌台诗案”。《念奴娇·赤壁怀古》 1080年,苏轼因“乌台诗案”被贬黄州,思想异常苦闷于是便常常在登山临水和凭吊古迹之中寻求解脱。1082年,苏轼又来到赤壁,此时他已年近半百,站在赤鼻矶头,望着滚滚江水,想起自己建功立业的抱负也付之东流,不禁俯仰古今,浮想联翩,写下了名作《念奴娇·赤壁怀古》。这年七月十六日和十月十五日,苏轼又两次舟游赤壁之下的长江,写下了前后《赤壁赋》,在我国文学艺术史上有着深远的影响。《永遇乐·京口北固亭怀古》

本词作于南宋开禧元年(1205年)。当时宰相韩侂胄正准备北伐。赋闲已久的辛弃疾于前一年被起用为浙东安抚使,这年春初,又受命知镇江府,镇守江防要地京口(今江苏镇江)。表面看来,韩侂胄对他很重视,但实际上只不过是利用他那主战派元老的招牌作为号召而已。辛弃疾到任后,一方面积极派遣侦探了解金国虚实,进行军事进攻的准备;另一方面,他又清楚地意识到政治斗争的险恶,自身处境的艰难,深感很难有所作为。南宋朝廷上下一片北伐声,激起了他恢复中原的豪情壮志,然而独揽朝政的韩侂胄轻敌冒进,又令他忧心忡忡。词

词是大约在盛唐初产生,从中唐以后流行起来的新诗体,盛行于宋。词即歌词,指可以合乐歌唱的诗体。唐代称当时流行的杂曲歌词为“曲子词”,后来简称词。词的句子特征是长短句,从一字句至十一字句不等。词有多种词调(词牌),各种词调规定了各种词的文字声韵的固定格式,包括字、句多少,平仄、押韵等。词按字数多少可分为小令(58字以内)、中调(59~90字)、长调(90字以上),按段的多少可分为单调、双调、三叠等;按作家流派风格可分为豪放派、婉约派。豪放派词题材广泛,内容丰富,气象宏大,意境雄浑,抒发豪情壮志;婉约派词多抒情,婉转缠绵细腻,语言含蓄,题材狭窄,多写个人遭遇或男女恋情。ɡuānhuāzhònɡmòxūlǔlèixièɡēbì名词作状语,向东动词,冲洗古义指才华杰出,英俊;今义指有才学而不拘礼法或指跟男女情爱有关的名词,比喻浪花副词,刚刚形容词,卓越不凡名词作状语,像灰一样,像烟一样形容词,花白的副词,还是名词,台上的房屋古义指繁华的景象,流风余韵;今义指有才学而不拘礼法或跟男女情爱有关形容词,普通的形容词,仓促行事动词,落得名词,宋代行政区划名名词,作动词,吃饭三、名句默写

1. , ,卷起千堆雪。

2.江山如画, 。

3.遥想公瑾当年, ,雄姿英发。

4.故国神游, , 。

5.人间如梦, 。

6. ,风流总被,雨打风吹去。

7.斜阳草树,寻常巷陌, 。

8.想当年: , 。

9.四十三年,望中犹记, 。乱石穿空惊涛拍岸一时多少豪杰小乔初嫁了多情应笑我早生华发一尊还酹江月舞榭歌台人道寄奴曾住金戈铁马气吞万里如虎烽火扬州路[内容提要]《念奴娇·赤壁怀古》

这首词上阕写景,描绘了万里长江极其壮美的景象。下阕怀古,追忆了功业非凡的英俊豪杰周瑜。抒发了词人热爱祖国山河,羡慕古代英杰,感慨自己华发已生却未能建功立业的思想感情。

《永遇乐·京口北固亭怀古》

全篇借古言今,通过对历史人物的褒贬,表现了作者坚持北伐抗金、收复中原的雄心壮志,反映了他对南宋屈膝媚敌、腐败无能的最高统治集团的愤恨不满,对韩侂胄急于抗金而不做充分准备,企图侥幸取胜的草率行动深怀忧虑。[结构概览]《念奴娇·赤壁怀古》

1.苏轼在词中刻画了周瑜什么样的形象?有何目的?

提示:苏轼在词中刻画了周瑜这个年轻有为、雄姿英发、风流潇洒、指挥若定的儒将形象,目的是可以很自然地使读者联想到作者的遭遇,抒发对英雄业绩的仰慕之情,引发自己未能建功立业的感伤。 2.“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”中乱”“惊”

“拍”“卷”“雪”用得好,历来被人称道,请结合你对全词的理解,分析其好在哪里。

提示:“乱”写出山石的高低错落,“惊”写出巨浪的声势,“拍”写出波涛的力量,“卷”写出波涛的翻滚,“雪”写出波涛的色彩。寥寥数语,绘形绘声绘色,蔚为壮观。景物的描写也描绘了作者激荡的心情。 3.“江山如画,一时多少豪杰”在全篇中起到什么作用?

提示:这一句承上启下。“江山如画”是从眼前景色得出的结论。江山如此秀美,人物又是一代俊杰。这长江、这赤壁,岂能不引起人们怀古之幽情?于是便引出下面一大段抒情。 4.本词是如何运用衬托这一艺术手法来写周瑜的?

提示:①用英雄来衬英雄。用“千古风流人物”以及赤壁之战时的“多少豪杰”来衬托周瑜。突出周瑜在作者心中的重要地位。

②用美人来衬英雄。词中“小乔初嫁了”一句,由貌美的小乔衬托周瑜英雄年少,才华横溢。

③用英雄来反衬自己。周瑜“雄姿英发”,少年得志,建功立业,而作者认为自己功业无成却“早生华发”。在相互的映衬中,作者不禁生出无限的感慨。 《永遇乐·京口北固亭怀古》

5.上阕写登楼远眺,看到了千古江山,舞榭歌台,斜阳草树,寻常巷陌,由此想到了哪些历史人物?这些历史人物有何共同点?寄寓了词人什么情感?

提示:(1)想到了孙权、刘裕。(2)这两个人都是建功立业的英雄人物,而且他们的事业都是在京口起步的。(3)词人辛弃疾敬仰和向往孙权那样的英雄人物,渴盼像刘裕一样建功立业;同时借古代帝王来讽刺南宋统治者屈辱求和的无耻行径。 ①用以针砭南宋的萎靡不振②提出历史的经验教训,指出今日应有的做法 6.本词用了四组对比,使词丰意曲,感情更加委婉深沉。试结合词句内容完成下表。③抒发忧国忧民的感慨,感叹由于统治者的长期“和戎”媚敌,把人们的民族感情都冲得淡淡的了④用以抒发报国无门的愤懑《念奴娇·赤壁怀古》

1.注意运用衬托的手法

衬托,又称映衬,是利用事物之间的相似或相反条件,使本体仗着他体的陪衬而更加鲜明的一种修辞手法。衬托,可分为正衬和反衬两类。前者如词中用“千古风流人物”

“一时多少豪杰”正衬周郎;后者如以“早生华发”的词人自我反衬“雄姿英发”的周郎。 2.写景、咏史、议论、抒情融为一体

这首词把写景、咏史、议论、抒情融为一体,气势奔放,一泻千里。语言精练、形象,如“乱石”三句,写尽大江奔流的气魄和赤壁的雄奇;“遥想”六句,写尽周瑜的风采才华。交错使用倒装句(“多情应笑我”“故国神游”),句式显得灵活多变。《永遇乐·京口北固亭怀古》

1.结构严谨,浑然一体

本词在结构上非常严谨。无论是写景叙事,还是讲古论今,始终以词人所登临的京口为枢纽,既事事相连,环环相扣,又起伏跌宕,极尽顿挫之致。而且作者的感情也随着所述的正反两面的史实剧烈波动,时而豪迈振奋,时而低沉哀婉。集中、鲜明地再现了词人的自我形象。 2.用典贴切,寄意深远

前人说过“材富则约以用之”,用典是压缩材料的好办法。如写仓促用兵导致失败的历史教训,仅用了“元嘉草草”三句十四个字,简约形象,词人的感情触手可及,用艺术形象再现了词人的政治立场和观点。 3.借古讽今,情辞恳切

这首词运用借古讽今的手法,用历史事实来说明现实的问题。对孙、刘的赞扬,就是对南宋统治者的指责;对刘义隆的讽刺,就是对韩侂胄的警告;对“佛狸祠下”的感叹,就是对统治者不思恢复中原的不满。最后以廉颇自比,则是内心的独白。这首怀古之作充分体现了作者的爱国热忱。课内素材也无风雨也无晴

一味执著经不起挫折。至刚则易折。遭遇挫折的苏轼并没有陷入悲观的泥潭。被贬的经历使他很快地成熟起来。他使自己冷静下来,平定那颗因报国无门而焦虑不安的心。慢慢地,他使自己的灵魂浮出肉体——他学会了超脱。于是,千古绝唱《念奴娇·赤壁怀古》诞生了。“大江东去,浪淘尽、千古风流人物”这气象雄浑、心胸开阔的诗句,分明展示出东坡超脱的心境。这种超脱既不是与世无争的归隐,也不是放弃报国大志的出世的消沉。“吾虽怀坎壈于时,遇事有可尊主泽民者,便忘躯为之,祸福得丧,付与造物。”这才是几经锤炼后的东坡的英雄本色。于是他以其极旷达的胸襟接纳了所有的大喜大悲,虽然也曾痛苦、彷徨,但那份超脱与豁达让他最终学会了因缘自适,识度明达,走入了“也无风雨也无晴”的人生境界。

应用角度:“豁达”“乐观”“执著”“面对困境”等。[应用片段]

我梦到了,梦到苏东坡在我梦境里的那略一皱眉。是初来黄州任知府时,满目的荒芜也敌不过心底的荒凉的那点心酸,是“世事一场大梦,人生几度新凉?”的凄凉;是东坡心傲时犯下的“乌台诗案”,其实错的并不是那句“明月枝头鸣,黄狗卧花心”的荒唐,而是一句“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”的无奈;又或许,那皱眉是为了他那识词达意的“如夫人”,一句“十年生死两茫茫,不思量、自难忘”道尽了心中的悲切。我看到的他,是“永不背叛感觉”的性情中人,又何尝不是横绝百年的男子,天资卓绝的才人,最后,不也是释然了?不然,如何唱出“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”的淡然超旷?他的一生,是一只荆棘鸟,最后用最痛来换取所有的最美好。

(2010高考满分作文广东考生《与你为邻》)鲜活素材“我不让梨”的真诚更是一种高尚

一道小学一年级的语文阅读题,素材是“孔融让梨”的故事,题目中有一道是“如果你是孔融,你会怎么做?”学生回答“我不会让梨”,被老师打了一个大大的叉。“孔融让梨我不让”被判错,引发了人们的广泛关注和激烈争论,赞成者和批评者各执一词、立场坚定。

(4月19日《东南快报》) [热评] 《孔融让梨》的故事是教会孩子们学会谦让,但这并不能成为“标准答案”,如果在试卷上说不会谦让,就一定会是错误答案,这就有些荒唐可笑了。

其实,比学会谦让更重要的是让孩子们学会真诚。我们可以宽容不谦让现象的存在,但我们不能宽容孩子们从小就学会为了成绩而撒谎。因此,对于改卷老师的判错之举,我们也应该打一个大大的红叉。一蓑烟雨任平生

他的多情造就了他的豪放;他的豪放造就了他的豁达;他的豁达造就了他风雨无阻,“一蓑烟雨任平生”的一生。他就是唐宋八大家之一的苏轼。

苏轼一生风雨,一生坎坷,然而,无论他走到哪里,他的名字都响彻在那里的天空中,响彻在那里的人们的心坎上。他的“一蓑烟雨任平生”道尽了千古真理,让人懂得用开朗、宽容、豁达的心去面对身边的人、事、物,让人知道用感激、豁达的心境去挑战人生。 滚滚长江东逝水,浪花淘尽多少英雄。苏轼站在曾经是三国人物竞风流的赤壁面前,像一个关西大汉,手持铁绰板,大声高呼:“大江东去,浪淘尽、千古风流人物。”“惊涛拍岸,卷起千堆雪。”“江山如画,一时多少豪杰。”“人间如梦,一尊还酹江月。”这是他历经风雨后的坦然,这是他真情的告白。他知道在有生之年要用美酒来面对如画的江山,如梦的人生。 古人说:“上有天堂,下有苏杭。”美丽的西湖承载了多少中国文人的梦,苏轼虽被贬至此,但他没有悲怆,没有哭天怨地,没有愤愤不平,只道“一蓑烟雨任平生”。他懂得了“为官一任,造福一方”的简单道理。于是,一道苏堤便横卧西湖。他要让西湖淹没他所有的痛苦、所有的忧伤。 “日啖荔枝三百颗,不妨长作岭南人。”这是他被贬至岭南所作的诗。他用荔枝的甜美洗去了官场的污垢。他宁愿一辈子做一个普通的岭南人,每天尝尽甜美的荔枝。你看,这是一颗何等豁达的心,官场的风雨、生活的风雨均无法阻挡他心灵的前行。他要让他的一生过得甜美、豁达。 《明月几时有》一词道尽了他在外思念故土、亲人的心境。“不知天上宫阙,今夕是何年……”然而他也没有因此悲伤叹息,对生活失去勇气,失去信心。他让天上的明月传达自己对远在千里之外的故人、家人的思念。一句“但愿人长久,千里共婵娟”不仅让他的风雨一生得到升华,而且抚慰了后世许多中国人思乡思人的心灵。这个时候,他把豁达的心交给了饱尝思念之苦的人们。他要告诉他们:生活的风雨摧不倒我们,我们同在。

风雨的一生,豁达的一生;美丽的一生,多情的一生。

苏轼,永垂不朽。 [赏析] 苏轼“一蓑烟雨任平生”,是何等乐观自信、飘逸旷达的人生态度!面对人生道路上的坎坷、挫折,苏轼从容应对,在风雨之中一展潇洒豪迈气度。本文语言优美,充分诠释了苏轼的性格特点,彰显了作者深厚的写作功底。

历史的回声晨读新课启航第11课

念奴娇·赤壁怀古

永遇乐·京口北固亭怀古识记知识必备探究文本研读领悟学海览胜积累写作点滴应用体验之旅片段背诵资料助读整体把握文本层析素材档案佳作欣赏豁 达

1.豁达是一种生活艺术。豁达的人既不离金钱物欲太近,也不离现实生活太远,它使人与生活保持恰当的距离;豁达是一种自信,“自信人生二百年,会当水击三千里”,自信与豁达使人到达美妙的人生境界而不卷入世俗的牢笼,不虚度年华;豁达是一种谦虚,天不言自高,地不言自厚,大智若愚,沉默是金;豁达是一种素养,尖刻、势利、贪婪、嫉妒,几乎与他无缘,他不会文过饰非,更不会暗箭伤人;豁达是一种宽容,在他面前你不必为做错一件事而惴惴不安,也不必为得罪他而提心吊胆,他知道,“海纳百川,有容乃大”; 豁达是一种光明磊落,黑即是黑,是鹿决不会说成是马;豁达又是一种乐观、豪爽,豁达的人能驱散生活中的痛苦和眼泪,不被日常琐事所困扰,不论生活怎样折磨他、欺骗他,他永远潇洒、坦荡、热情、开朗,不卑又不亢,清正鹤立;豁达是人性智慧的表现,豁达的人拥有的是快乐,人生真正的快乐。

如果你想做生活的智者,那么就请自信、乐观、宽容、热情、光明磊落地对待生活。豁达之美,其实就在你身边。

——罗静 《豁达之美》 2.能战胜千百次失败后的沮丧,百折不挠,重新奋起是豁达;不畏讥讽、中伤、打击、陷害,义无返顾,走自己的路,是豁达;到山穷水尽处,仍能眺见柳暗花明,是豁达;勇于承认别人的长处,善于发现和调整自己的短处,是豁达;能够摆脱荣辱祸福的恩怨纠缠、成败得失的狗苟蝇营,是豁达。豁达是人活着的一种因素,是生存的艺术。通常人们交友,都会寻找那些豁达的人。 狭隘的人何以变得豁达呢?首先要摒弃各种世俗杂念,少去理会那些堵塞心胸的噪音、玷污举止的画面;其次要善于原谅人,多和诚恳之人交朋友,从他们身上学习许多为人之道。生活中许多糟糕事,听了不如不听,见了不如不见,要有盲者、聋者的智慧,去听无声之声,去看无色之色,当我们闭上双眼,即看到心中无限的世界美轮美奂;当我们掩上双耳,即听到大自然生机盎然的勃发之声。心境变宽了,并且纤尘不染! “世界上比天空更宽阔的是人的心灵。”要有这样一颗美好的心灵,就必须放下各种心理包袱,使真诚、热情、谦虚、勇敢、坚定……成为自己立身处世的法宝,努力成为一个真正豁达的人。 豪放词宗——苏轼

苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。谥号“文忠”。元丰三年(1080年)因“乌台诗案”受诬陷被贬黄州任团练副使,在黄州四年多,曾于城东之东坡开荒种田,故自号“东坡居士”。晚年被贬惠州、儋州。大赦北还,途中病死在常州,葬于河南郏县,追谥文忠公。人称“苏东坡”。他与父亲苏洵、弟弟苏辙皆以文学名世,世称“三苏”,他的书法与蔡襄、黄庭坚、米芾合称“宋四家”,善画竹木怪石,其画论、书论也有卓见。苏轼是北宋继欧阳修之后的文坛领袖,散文与欧阳修齐名,诗歌与黄庭坚齐名,他的词气势磅礴,风格豪放,一改词的婉约,与南宋辛弃疾并称“苏辛”,同为豪放派代表词人。作品有《东坡七集》《东坡乐府》等。“词中之龙”——辛弃疾

辛弃疾(1140-1207),南宋词人。字幼安,号稼轩,历城(今山东济南)人。绍兴三十一年(1161)曾随耿京在山东起兵抗金,后在南宋先后任建康通判,江南、湖南、湖北安抚使等职,有政声。因与当权者不合而屡遭贬抑,一生郁郁不得志,最终忧愤而死。辛弃疾有将相之才而不能施展,只能将一腔忠愤寄于词间。他与苏轼同为豪放派的代表,合称“苏辛”。著有《稼轩长短句》,奏疏《美芹十论》《九议》等。 元丰二年(1079)三月,苏轼移任湖州(浙江省吴兴县)。临行前,他写了一篇《湖州谢上表》,令监察御史们不满。御史李定、何正臣、舒亶等人搜集证据,指证苏轼在诗文中歪曲事实诽谤朝廷。苏轼被逮捕入狱,在御史台内遭到严刑拷问。苏轼被拘禁近百日,是年十二月二十八日,蒙神宗的恩赐被判流放黄州(湖北省黄冈县),获释后离开御史台之

狱。后人把这桩案件的告诉状和供述书编纂为一部《乌台诗案》。“乌台”即御史台。由于此案的发起者都是御史台的言官,因此称为“乌台诗案”。《念奴娇·赤壁怀古》 1080年,苏轼因“乌台诗案”被贬黄州,思想异常苦闷于是便常常在登山临水和凭吊古迹之中寻求解脱。1082年,苏轼又来到赤壁,此时他已年近半百,站在赤鼻矶头,望着滚滚江水,想起自己建功立业的抱负也付之东流,不禁俯仰古今,浮想联翩,写下了名作《念奴娇·赤壁怀古》。这年七月十六日和十月十五日,苏轼又两次舟游赤壁之下的长江,写下了前后《赤壁赋》,在我国文学艺术史上有着深远的影响。《永遇乐·京口北固亭怀古》

本词作于南宋开禧元年(1205年)。当时宰相韩侂胄正准备北伐。赋闲已久的辛弃疾于前一年被起用为浙东安抚使,这年春初,又受命知镇江府,镇守江防要地京口(今江苏镇江)。表面看来,韩侂胄对他很重视,但实际上只不过是利用他那主战派元老的招牌作为号召而已。辛弃疾到任后,一方面积极派遣侦探了解金国虚实,进行军事进攻的准备;另一方面,他又清楚地意识到政治斗争的险恶,自身处境的艰难,深感很难有所作为。南宋朝廷上下一片北伐声,激起了他恢复中原的豪情壮志,然而独揽朝政的韩侂胄轻敌冒进,又令他忧心忡忡。词

词是大约在盛唐初产生,从中唐以后流行起来的新诗体,盛行于宋。词即歌词,指可以合乐歌唱的诗体。唐代称当时流行的杂曲歌词为“曲子词”,后来简称词。词的句子特征是长短句,从一字句至十一字句不等。词有多种词调(词牌),各种词调规定了各种词的文字声韵的固定格式,包括字、句多少,平仄、押韵等。词按字数多少可分为小令(58字以内)、中调(59~90字)、长调(90字以上),按段的多少可分为单调、双调、三叠等;按作家流派风格可分为豪放派、婉约派。豪放派词题材广泛,内容丰富,气象宏大,意境雄浑,抒发豪情壮志;婉约派词多抒情,婉转缠绵细腻,语言含蓄,题材狭窄,多写个人遭遇或男女恋情。ɡuānhuāzhònɡmòxūlǔlèixièɡēbì名词作状语,向东动词,冲洗古义指才华杰出,英俊;今义指有才学而不拘礼法或指跟男女情爱有关的名词,比喻浪花副词,刚刚形容词,卓越不凡名词作状语,像灰一样,像烟一样形容词,花白的副词,还是名词,台上的房屋古义指繁华的景象,流风余韵;今义指有才学而不拘礼法或跟男女情爱有关形容词,普通的形容词,仓促行事动词,落得名词,宋代行政区划名名词,作动词,吃饭三、名句默写

1. , ,卷起千堆雪。

2.江山如画, 。

3.遥想公瑾当年, ,雄姿英发。

4.故国神游, , 。

5.人间如梦, 。

6. ,风流总被,雨打风吹去。

7.斜阳草树,寻常巷陌, 。

8.想当年: , 。

9.四十三年,望中犹记, 。乱石穿空惊涛拍岸一时多少豪杰小乔初嫁了多情应笑我早生华发一尊还酹江月舞榭歌台人道寄奴曾住金戈铁马气吞万里如虎烽火扬州路[内容提要]《念奴娇·赤壁怀古》

这首词上阕写景,描绘了万里长江极其壮美的景象。下阕怀古,追忆了功业非凡的英俊豪杰周瑜。抒发了词人热爱祖国山河,羡慕古代英杰,感慨自己华发已生却未能建功立业的思想感情。

《永遇乐·京口北固亭怀古》

全篇借古言今,通过对历史人物的褒贬,表现了作者坚持北伐抗金、收复中原的雄心壮志,反映了他对南宋屈膝媚敌、腐败无能的最高统治集团的愤恨不满,对韩侂胄急于抗金而不做充分准备,企图侥幸取胜的草率行动深怀忧虑。[结构概览]《念奴娇·赤壁怀古》

1.苏轼在词中刻画了周瑜什么样的形象?有何目的?

提示:苏轼在词中刻画了周瑜这个年轻有为、雄姿英发、风流潇洒、指挥若定的儒将形象,目的是可以很自然地使读者联想到作者的遭遇,抒发对英雄业绩的仰慕之情,引发自己未能建功立业的感伤。 2.“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”中乱”“惊”

“拍”“卷”“雪”用得好,历来被人称道,请结合你对全词的理解,分析其好在哪里。

提示:“乱”写出山石的高低错落,“惊”写出巨浪的声势,“拍”写出波涛的力量,“卷”写出波涛的翻滚,“雪”写出波涛的色彩。寥寥数语,绘形绘声绘色,蔚为壮观。景物的描写也描绘了作者激荡的心情。 3.“江山如画,一时多少豪杰”在全篇中起到什么作用?

提示:这一句承上启下。“江山如画”是从眼前景色得出的结论。江山如此秀美,人物又是一代俊杰。这长江、这赤壁,岂能不引起人们怀古之幽情?于是便引出下面一大段抒情。 4.本词是如何运用衬托这一艺术手法来写周瑜的?

提示:①用英雄来衬英雄。用“千古风流人物”以及赤壁之战时的“多少豪杰”来衬托周瑜。突出周瑜在作者心中的重要地位。

②用美人来衬英雄。词中“小乔初嫁了”一句,由貌美的小乔衬托周瑜英雄年少,才华横溢。

③用英雄来反衬自己。周瑜“雄姿英发”,少年得志,建功立业,而作者认为自己功业无成却“早生华发”。在相互的映衬中,作者不禁生出无限的感慨。 《永遇乐·京口北固亭怀古》

5.上阕写登楼远眺,看到了千古江山,舞榭歌台,斜阳草树,寻常巷陌,由此想到了哪些历史人物?这些历史人物有何共同点?寄寓了词人什么情感?

提示:(1)想到了孙权、刘裕。(2)这两个人都是建功立业的英雄人物,而且他们的事业都是在京口起步的。(3)词人辛弃疾敬仰和向往孙权那样的英雄人物,渴盼像刘裕一样建功立业;同时借古代帝王来讽刺南宋统治者屈辱求和的无耻行径。 ①用以针砭南宋的萎靡不振②提出历史的经验教训,指出今日应有的做法 6.本词用了四组对比,使词丰意曲,感情更加委婉深沉。试结合词句内容完成下表。③抒发忧国忧民的感慨,感叹由于统治者的长期“和戎”媚敌,把人们的民族感情都冲得淡淡的了④用以抒发报国无门的愤懑《念奴娇·赤壁怀古》

1.注意运用衬托的手法

衬托,又称映衬,是利用事物之间的相似或相反条件,使本体仗着他体的陪衬而更加鲜明的一种修辞手法。衬托,可分为正衬和反衬两类。前者如词中用“千古风流人物”

“一时多少豪杰”正衬周郎;后者如以“早生华发”的词人自我反衬“雄姿英发”的周郎。 2.写景、咏史、议论、抒情融为一体

这首词把写景、咏史、议论、抒情融为一体,气势奔放,一泻千里。语言精练、形象,如“乱石”三句,写尽大江奔流的气魄和赤壁的雄奇;“遥想”六句,写尽周瑜的风采才华。交错使用倒装句(“多情应笑我”“故国神游”),句式显得灵活多变。《永遇乐·京口北固亭怀古》

1.结构严谨,浑然一体

本词在结构上非常严谨。无论是写景叙事,还是讲古论今,始终以词人所登临的京口为枢纽,既事事相连,环环相扣,又起伏跌宕,极尽顿挫之致。而且作者的感情也随着所述的正反两面的史实剧烈波动,时而豪迈振奋,时而低沉哀婉。集中、鲜明地再现了词人的自我形象。 2.用典贴切,寄意深远

前人说过“材富则约以用之”,用典是压缩材料的好办法。如写仓促用兵导致失败的历史教训,仅用了“元嘉草草”三句十四个字,简约形象,词人的感情触手可及,用艺术形象再现了词人的政治立场和观点。 3.借古讽今,情辞恳切

这首词运用借古讽今的手法,用历史事实来说明现实的问题。对孙、刘的赞扬,就是对南宋统治者的指责;对刘义隆的讽刺,就是对韩侂胄的警告;对“佛狸祠下”的感叹,就是对统治者不思恢复中原的不满。最后以廉颇自比,则是内心的独白。这首怀古之作充分体现了作者的爱国热忱。课内素材也无风雨也无晴

一味执著经不起挫折。至刚则易折。遭遇挫折的苏轼并没有陷入悲观的泥潭。被贬的经历使他很快地成熟起来。他使自己冷静下来,平定那颗因报国无门而焦虑不安的心。慢慢地,他使自己的灵魂浮出肉体——他学会了超脱。于是,千古绝唱《念奴娇·赤壁怀古》诞生了。“大江东去,浪淘尽、千古风流人物”这气象雄浑、心胸开阔的诗句,分明展示出东坡超脱的心境。这种超脱既不是与世无争的归隐,也不是放弃报国大志的出世的消沉。“吾虽怀坎壈于时,遇事有可尊主泽民者,便忘躯为之,祸福得丧,付与造物。”这才是几经锤炼后的东坡的英雄本色。于是他以其极旷达的胸襟接纳了所有的大喜大悲,虽然也曾痛苦、彷徨,但那份超脱与豁达让他最终学会了因缘自适,识度明达,走入了“也无风雨也无晴”的人生境界。

应用角度:“豁达”“乐观”“执著”“面对困境”等。[应用片段]

我梦到了,梦到苏东坡在我梦境里的那略一皱眉。是初来黄州任知府时,满目的荒芜也敌不过心底的荒凉的那点心酸,是“世事一场大梦,人生几度新凉?”的凄凉;是东坡心傲时犯下的“乌台诗案”,其实错的并不是那句“明月枝头鸣,黄狗卧花心”的荒唐,而是一句“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”的无奈;又或许,那皱眉是为了他那识词达意的“如夫人”,一句“十年生死两茫茫,不思量、自难忘”道尽了心中的悲切。我看到的他,是“永不背叛感觉”的性情中人,又何尝不是横绝百年的男子,天资卓绝的才人,最后,不也是释然了?不然,如何唱出“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”的淡然超旷?他的一生,是一只荆棘鸟,最后用最痛来换取所有的最美好。

(2010高考满分作文广东考生《与你为邻》)鲜活素材“我不让梨”的真诚更是一种高尚

一道小学一年级的语文阅读题,素材是“孔融让梨”的故事,题目中有一道是“如果你是孔融,你会怎么做?”学生回答“我不会让梨”,被老师打了一个大大的叉。“孔融让梨我不让”被判错,引发了人们的广泛关注和激烈争论,赞成者和批评者各执一词、立场坚定。

(4月19日《东南快报》) [热评] 《孔融让梨》的故事是教会孩子们学会谦让,但这并不能成为“标准答案”,如果在试卷上说不会谦让,就一定会是错误答案,这就有些荒唐可笑了。

其实,比学会谦让更重要的是让孩子们学会真诚。我们可以宽容不谦让现象的存在,但我们不能宽容孩子们从小就学会为了成绩而撒谎。因此,对于改卷老师的判错之举,我们也应该打一个大大的红叉。一蓑烟雨任平生

他的多情造就了他的豪放;他的豪放造就了他的豁达;他的豁达造就了他风雨无阻,“一蓑烟雨任平生”的一生。他就是唐宋八大家之一的苏轼。

苏轼一生风雨,一生坎坷,然而,无论他走到哪里,他的名字都响彻在那里的天空中,响彻在那里的人们的心坎上。他的“一蓑烟雨任平生”道尽了千古真理,让人懂得用开朗、宽容、豁达的心去面对身边的人、事、物,让人知道用感激、豁达的心境去挑战人生。 滚滚长江东逝水,浪花淘尽多少英雄。苏轼站在曾经是三国人物竞风流的赤壁面前,像一个关西大汉,手持铁绰板,大声高呼:“大江东去,浪淘尽、千古风流人物。”“惊涛拍岸,卷起千堆雪。”“江山如画,一时多少豪杰。”“人间如梦,一尊还酹江月。”这是他历经风雨后的坦然,这是他真情的告白。他知道在有生之年要用美酒来面对如画的江山,如梦的人生。 古人说:“上有天堂,下有苏杭。”美丽的西湖承载了多少中国文人的梦,苏轼虽被贬至此,但他没有悲怆,没有哭天怨地,没有愤愤不平,只道“一蓑烟雨任平生”。他懂得了“为官一任,造福一方”的简单道理。于是,一道苏堤便横卧西湖。他要让西湖淹没他所有的痛苦、所有的忧伤。 “日啖荔枝三百颗,不妨长作岭南人。”这是他被贬至岭南所作的诗。他用荔枝的甜美洗去了官场的污垢。他宁愿一辈子做一个普通的岭南人,每天尝尽甜美的荔枝。你看,这是一颗何等豁达的心,官场的风雨、生活的风雨均无法阻挡他心灵的前行。他要让他的一生过得甜美、豁达。 《明月几时有》一词道尽了他在外思念故土、亲人的心境。“不知天上宫阙,今夕是何年……”然而他也没有因此悲伤叹息,对生活失去勇气,失去信心。他让天上的明月传达自己对远在千里之外的故人、家人的思念。一句“但愿人长久,千里共婵娟”不仅让他的风雨一生得到升华,而且抚慰了后世许多中国人思乡思人的心灵。这个时候,他把豁达的心交给了饱尝思念之苦的人们。他要告诉他们:生活的风雨摧不倒我们,我们同在。

风雨的一生,豁达的一生;美丽的一生,多情的一生。

苏轼,永垂不朽。 [赏析] 苏轼“一蓑烟雨任平生”,是何等乐观自信、飘逸旷达的人生态度!面对人生道路上的坎坷、挫折,苏轼从容应对,在风雨之中一展潇洒豪迈气度。本文语言优美,充分诠释了苏轼的性格特点,彰显了作者深厚的写作功底。